1. 개요

말레이시아는 동남아시아에 위치한 연방제 입헌군주국으로, 말레이반도와 보르네오섬 북부에 걸쳐 있다. 13개의 주와 3개의 연방 직할구로 구성되며, 수도는 쿠알라룸푸르, 행정수도는 푸트라자야이다. 다양한 민족과 문화가 공존하는 다민족 국가로, 말레이계가 인구의 다수를 차지하며 중국계, 인도계 및 여러 원주민 부족이 함께 살아가고 있다. 공용어는 말레이시아어이며, 이슬람교가 국교이지만 종교의 자유는 헌법으로 보장된다.

역사적으로 말레이시아 지역은 고대부터 해상 무역의 중심지였으며, 믈라카 술탄국 시기에 번영을 누렸다. 이후 포르투갈, 네덜란드, 영국의 식민 통치를 받았으며, 제2차 세계 대전 중에는 일본에 점령되기도 했다. 1957년 말라야 연방으로 독립하였고, 1963년 사바, 사라왁, 싱가포르와 통합하여 말레이시아 연방을 결성했다. 1965년 싱가포르가 연방에서 탈퇴한 이후 현재의 모습을 갖추었다.

정치 체제는 웨스트민스터 체제를 기반으로 한 의원내각제이며, 국가원수인 국왕(양디-퍼르투안 아공)은 9개 주의 술탄들이 5년 임기로 호선한다. 경제는 전통적으로 천연자원에 의존했으나, 마하티르 빈 모하맛 총리 집권기(1981년~2003년) 동안 급속한 산업화를 이루어 신흥공업국으로 발돋움했다. 현재는 제조업, 관광업, 금융업 등 다양한 산업이 경제를 이끌고 있으며, 특히 이슬람 금융 분야에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

지리적으로는 열대 기후대에 속하며, 풍부한 생물 다양성을 자랑하는 메가다양성 국가 중 하나이다. 티티왕사 산맥과 크로커 산맥 등 주요 산맥이 국토를 가로지르며, 키나발루산은 동남아시아에서 가장 높은 산 중 하나이다. 그러나 삼림 벌채와 환경 오염과 같은 환경 문제도 안고 있어 보전 노력이 요구된다.

말레이시아는 아세안(ASEAN), 이슬람 협력 기구(OIC), 영연방 등의 회원국으로 국제 사회에서 활발히 활동하고 있다. 주변국들과 긴밀한 관계를 유지하면서도, 남중국해 영유권 분쟁 등 일부 갈등 요소를 안고 있기도 하다.

2. 국명

말레이시아라는 국명은 '말레이인의 땅'을 의미한다. 이는 '말레이인'을 뜻하는 단어 Malays말레이즈영어와 라틴어 및 그리스어에서 '땅' 또는 '나라'를 의미하는 접미사 '-ia'/-ία이아현대 그리스어 (1453년 이후)가 결합된 것이다. '말레이(Melayu)'라는 단어의 어원에 대해서는 여러 학설이 존재한다. 그중 하나는 산스크리트어로 '산맥이 있는 땅'을 의미하는 '말라야드비파(Malayadvipa말라야드비파산스크리트어)'에서 유래했다는 설이다. 고대 인도 상인들은 이 단어를 말레이반도를 지칭하는 데 사용했다고 한다.

또 다른 설에 따르면, '말레이'라는 이름은 수마트라섬에 있던 믈라유 왕국(Kerajaan Melayu)에서 유래했으며, 이 왕국 이름은 유속이 빠른 강을 의미하는 Sungai Melayu숭아이 믈라유말레이어에서 따왔다고 한다. 이외에도 타밀어로 '산'을 뜻하는 '말라이(malai)'와 '도시' 또는 '땅'을 뜻하는 '우르(ur)'가 합쳐진 것이라는 설도 있다.

11세기 이전의 기록에서도 유사한 발음의 지명이 수마트라의 특정 지역이나 믈라카 해협 주변의 광대한 지역을 가리키는 데 사용된 사례가 발견된다. 1세기경 작성된 것으로 추정되는 산스크리트어 문헌인 《바유 푸라나》에서는 '말라야드비파'라는 땅이 언급되는데, 일부 학자들은 이를 현재의 말레이반도로 본다. 2세기 프톨레마이오스의 《지리지》에서는 말레이반도 서해안을 '말라유 쿨론(Malayu Kulon)'으로, 7세기 중국 승려 의정의 기록에서는 '말라유(Malayu)'로 표기했다.

15세기 믈라카 술탄국이 지역 강국으로 부상하면서 '믈라유'는 민족 명칭으로 발전하기 시작한 것으로 보인다. 이슬람화는 믈라카에 민족-종교적 정체성을 확립했으며, '믈라유'라는 용어는 '믈라카인'과 혼용되기 시작했다. 특히 믈라카 술탄에게 충성하는 지역의 말레이어 사용자를 지칭했을 가능성이 있다. 포르투갈인들이 초기에 사용한 Malayos말라요스포르투갈어라는 용어도 이러한 맥락을 반영하여 믈라카의 지배층만을 가리켰다. 믈라카 출신 상인들의 활동이 활발해지면서 '믈라유'는 무슬림 상인과 연관되었고, 나아가 더 넓은 문화 및 언어 집단과 관련을 맺게 되었다. 믈라카와 이후의 조호르 술탄국은 스스로를 말레이 문화의 중심지로 주장했으며, 이는 영국에 의해 지지되어 '말레이'라는 용어가 수마트라보다는 말레이반도와 더 일반적으로 연결되게 되었다.

유럽 식민 통치 이전, 말레이반도는 현지에서 '타나 믈라유(Tanah Melayu타나 믈라유말레이어)', 즉 '말레이 땅'으로 알려져 있었다. 독일 학자 요한 프리드리히 블루멘바흐가 만든 인종 분류법에 따르면, 해양 동남아시아 원주민은 단일 범주인 말레이 인종으로 분류되었다. 1826년 프랑스 항해가 쥘 뒤몽 드위르빌의 오세아니아 탐험 이후, 그는 1831년 지리학회에 '말레이시아', '미크로네시아', '멜라네시아'라는 용어를 제안하여 기존의 '폴리네시아'라는 용어와 이들 태평양 문화 및 섬 그룹을 구분했다. 드위르빌은 말레이시아를 "일반적으로 동인도 제도로 알려진 지역"이라고 설명했다. 1850년, 영국 민족학자 조지 새뮤얼 윈저 얼은 《인도 군도 및 동아시아 저널》에 동남아시아 섬들을 "믈라유네시아(Melayunesia)" 또는 "인두네시아(Indunesia)"로 명명할 것을 제안하며 전자를 선호했다. 말레이시아라는 이름은 현재의 말레이 군도를 지칭하는 데 일부 사용되었다. 현대 용어에서 '말레이'는 주로 말레이반도와 수마트라 동해안, 보르네오 해안 및 이들 지역 사이의 작은 섬들을 포함한 동남아시아 인접 섬 일부에 거주하는 오스트로네시아계 민족-종교 집단의 명칭으로 남아 있다.

1957년 영국으로부터 독립한 국가는 '말라야 연방'이라는 이름을 채택했는데, 이는 1천년기 말레이반도 상류에 위치했던 역사적 왕국의 이름을 딴 '랑카수카' 등 다른 잠재적 이름보다 선호된 결과였다. 그럼에도 불구하고, 1963년 기존 말라야 연방 주들과 싱가포르, 북보르네오, 사라왁이 새로운 연방을 형성하면서 '말레이시아'라는 이름이 채택되었다. 일설에 따르면 'si'는 1963년 싱가포르(Singapore), 북보르네오(North Borneo), 사라왁(Sarawak)이 말라야에 포함된 것을 나타내기 위해 선택되었다고 한다. 필리핀의 정치인들은 현대 말레이시아가 이 이름을 사용하기 전에 자국을 말레이시아로 개명하는 것을 고려하기도 했다.

3. 역사

말레이시아의 역사는 동남아시아 해상 교역의 중심지로서 오랜 기간 다양한 문화와 세력의 영향을 받아 형성되었다. 선사 시대부터 초기 왕국 시대를 거쳐 믈라카 술탄국의 번영, 유럽 열강의 식민 지배, 제2차 세계 대전과 일본 점령, 독립을 향한 투쟁, 그리고 현대 말레이시아로 이어지는 과정을 거쳤다.

3.1. 선사 시대와 초기 왕국

말레이시아 지역에서 현대 인류 거주의 증거는 약 4만 년 전으로 거슬러 올라간다. 말레이반도의 최초 거주민은 네그리토로 추정된다. 이들은 아프리카에서 기원하여 약 5만 년 전에 이 지역에 정착한 것으로 보인다. 이후 오스트로네시아어를 사용하는 농경 민족이 약 5천 년 전에 유입되어 원주민과 융화되면서 세노이족과 같은 혼합 집단이 형성되었다. 원시 말레이인은 더욱 다양한 기원을 가지며, 일부는 인도차이나에서 빙하기 이후 홀로세 초기에 말레이반도를 거쳐 해양 동남아시아로 확산된 것으로 여겨진다. 기원전 2000년부터 기원후 1000년 사이에는 해상 옥기 교역로(Maritime Jade Road)의 일부로서 기능하기도 했다.

기원후 1세기부터 인도와 중국의 상인 및 정착민들이 이 지역에 도착하여 2~3세기에 교역항과 해안 도시를 건설했다. 이들의 존재는 현지 문화에 강한 인도 및 중국의 영향을 미쳤으며, 말레이반도 주민들은 힌두교와 불교를 받아들였다. 4~5세기경에는 산스크리트어 비문이 나타나기 시작했다. 2세기경 말레이반도 북부에 세워진 랑카수카 왕국은 약 15세기까지 존속했다. 7세기에서 13세기 사이에는 말레이반도 남부 대부분이 해상 강국이었던 스리위자야 제국의 일부였다. 스리위자야가 쇠퇴한 후에는 13~14세기에 마자파힛 제국이 반도 대부분과 말레이 군도에 대한 지배권을 확립했다. 중국과 인도의 문헌에는 2~3세기에 이미 30여 개의 왕국이 존재했다고 기록되어 있다. 케다는 고대 인도 문헌에서 케다람, 체차, 카타하 등으로 불렸으며, 스리위자야 왕과 인도 왕들의 교역로에 위치했다. 1025년에는 촐라 제국의 라젠드라 1세가 케다를 정복하기도 했다.

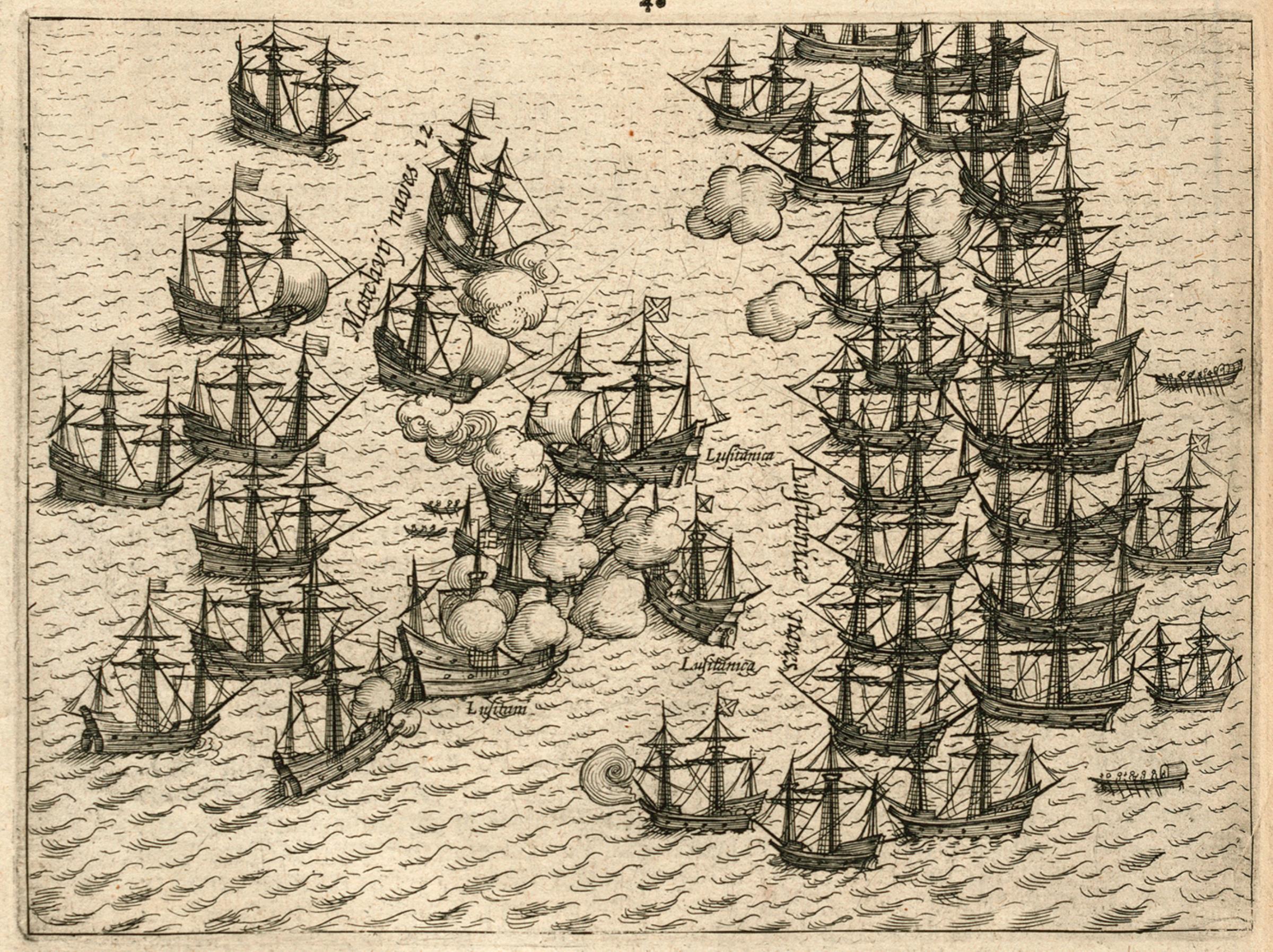

3.2. 믈라카 술탄국

15세기 초, 구 싱가푸라 왕국의 왕자였던 파라메스와라는 믈라카강 하구에 믈라카 술탄국을 건국했다. 《말레이 연대기》에 따르면, 파라메스와라가 사냥 중 흰사슴이 사냥개를 걷어차는 것을 보고 길조로 여겨 그 자리에 나라를 세웠다고 전해진다. 파라메스와라가 이슬람으로 개종한 이후 이슬람교 전파가 더욱 활발해졌다. 믈라카는 당시 중요한 상업 중심지였으며, 중국, 인도, 아랍 등지에서 온 상인들을 끌어들여 크게 번영했다. 믈라카는 향신료 무역의 중심지 역할을 했으며, 동남아시아 해상 무역 네트워크의 핵심이었다.

3.3. 유럽 열강의 식민 통치

1511년, 믈라카는 포르투갈에 의해 정복되었으며, 이후 1641년 네덜란드에 의해 점령되었다. 1786년, 영국은 케다 술탄으로부터 페낭섬을 임대하면서 말라야에 첫 발을 내디뎠다. 1819년에는 싱가포르를 확보했고, 1824년 영국-네덜란드 조약을 통해 믈라카를 차지했다. 1826년, 영국은 페낭, 믈라카, 싱가포르, 라부안섬을 통합하여 해협식민지(Straits Settlements)라는 직할 식민지를 설립했다. 20세기 초, 파항, 슬랑오르, 페락, 느그리슴빌란은 영국인 참정관(Resident)을 받아들여 영국의 보호 아래 놓인 말레이 연합주(Federated Malay States)를 형성했다. 나머지 5개 주는 말레이 비연합주(Unfederated Malay States)로 불렸으며, 직접적인 통치는 받지 않았지만 영국인 고문을 두었다. 영국 통치하에 중국인과 인도인 노동자들의 이민이 장려되었다.

보르네오섬에서는 1877년에서 1878년 사이 브루나이 술탄과 술루 술탄이 각자의 영토권을 영국에 넘기면서 현재의 사바 지역이 북보르네오라는 이름으로 영국의 지배하에 들어갔다. 1842년, 사라왁은 브루나이 술탄에 의해 제임스 브룩에게 할양되었고, 그의 후손들이 백인 왕(White Rajahs)으로서 독립적인 사라왁 왕국을 통치하다가 1946년 영국의 직할 식민지가 되었다.

3.4. 제2차 세계 대전과 일본 점령

제2차 세계 대전 중, 일본군은 말라야, 북보르네오, 사라왁, 싱가포르를 침공하여 3년 이상 점령했다. 이 기간 동안 민족 갈등이 고조되었고 민족주의가 성장했다. 일본 점령기는 말레이시아 주민들에게 큰 고통을 안겨주었으며, 특히 중국계 주민들은 일본군의 가혹한 탄압을 받았다. 연합군에 의해 말라야가 탈환된 후 독립에 대한 대중의 지지가 증가했다.

3.5. 독립을 향한 길

전후 영국은 말라야 행정을 단일 직할 식민지인 말라야 연합(Malayan Union)으로 통합하려 했으나, 말레이인들의 강력한 반대에 부딪혔다. 말레이인들은 말레이 통치자들의 권한 약화와 중국계에게 시민권을 부여하는 것에 반대했다. 1946년에 설립된 말라야 연합은 싱가포르를 제외한 말레이반도의 모든 영국령을 포함했으나, 곧 해체되고 1948년 2월 1일 말라야 연방(Federation of Malaya)으로 대체되었다. 말라야 연방은 영국 보호 아래 말레이 주 통치자들의 자치권을 회복시켰다.

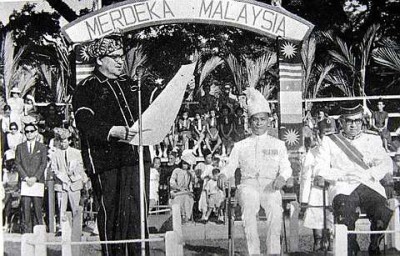

이 기간 동안, 주로 중국계로 구성된 말라야 공산당(Malayan Communist Party) 지도하의 반군들은 영국을 말라야에서 몰아내기 위한 게릴라 작전을 전개했다. 말라야 비상사태(1948년~1960년)는 영연방 군대의 장기간에 걸친 대반란 작전을 포함했다. 1957년 8월 31일, 말라야는 영연방 내 독립 국가가 되었다.

3.6. 말레이시아 연방 결성과 초기 과제

독립 이후, 말라야와 당시 영국의 직할 식민지였던 북보르네오(가입 시 사바로 개칭), 사라왁, 싱가포르를 통합하려는 포괄적인 계획이 수립되었다. 이 연방은 원래 1963년 8월 31일 말라야 독립 기념일에 맞춰 출범할 예정이었다. 그러나 인도네시아의 수카르노와 사라왁 연합인민당 등 연방 반대 세력의 요청으로 유엔에서 사바와 사라왁의 연방 지지 수준에 대한 조사가 필요해짐에 따라, 연방 결성일은 1963년 9월 16일로 연기되었다.

연방 결성은 인도네시아와의 대립을 포함한 긴장을 고조시켰으며, 보르네오와 말레이반도에서 공산주의자들과의 지속적인 갈등은 사라왁 공산주의 반란과 제2차 말라야 비상사태로 확대되었다. 또한 필리핀 남부 섬들에서 온 모로 해적들의 사바 국경 침공, 1965년 싱가포르의 연방 탈퇴, 민족 갈등 등 여러 문제들이 발생했다. 이러한 갈등은 1969년 5월 13일 인종 폭동(5.13 사건)으로 절정에 달했다.

3.7. 현대 말레이시아

5·13 사건 이후, 툰 압둘 라작 총리는 논란의 여지가 있는 신경제정책(NEP)을 시행하여 부미푸트라(말레이인 및 원주민)의 경제적 지분을 늘리려 했다. 1980년대 마하티르 빈 모하맛 총리 집권기에는 급속한 경제 성장과 도시화가 시작되었다. 경제는 농업 중심에서 제조업 및 산업 기반으로 전환되었다. 페트로나스 트윈 타워, 남북대도, 멀티미디어 슈퍼 코리더, 새로운 연방 행정수도 푸트라자야 등 수많은 대규모 프로젝트가 완료되었다.

1990년대 후반, 아시아 금융 위기가 말레이시아에 영향을 미쳐 통화, 주식, 부동산 시장이 거의 붕괴될 뻔했으나 이후 회복되었다. 2015년에는 당시 총리였던 나집 라작이 연루된 1MDB 스캔들이라는 대규모 국제 부패 스캔들이 발생했다. 이 스캔들은 2018년 총선에서 독립 이후 처음으로 집권 정당이 교체되는 데 기여했다. 2020년대에는 코로나19 팬데믹으로 인한 보건 및 경제 위기와 맞물린 정치 위기에 휩싸였다. 이후 2022년 11월 조기 총선이 치러졌고, 이는 말레이시아 역사상 최초의 의회 교착 상태(hung parliament)를 초래했다. 2022년 11월 24일, 안와르 이브라힘이 제10대 말레이시아 총리로 취임하여 대연정 정부를 이끌게 되었다.

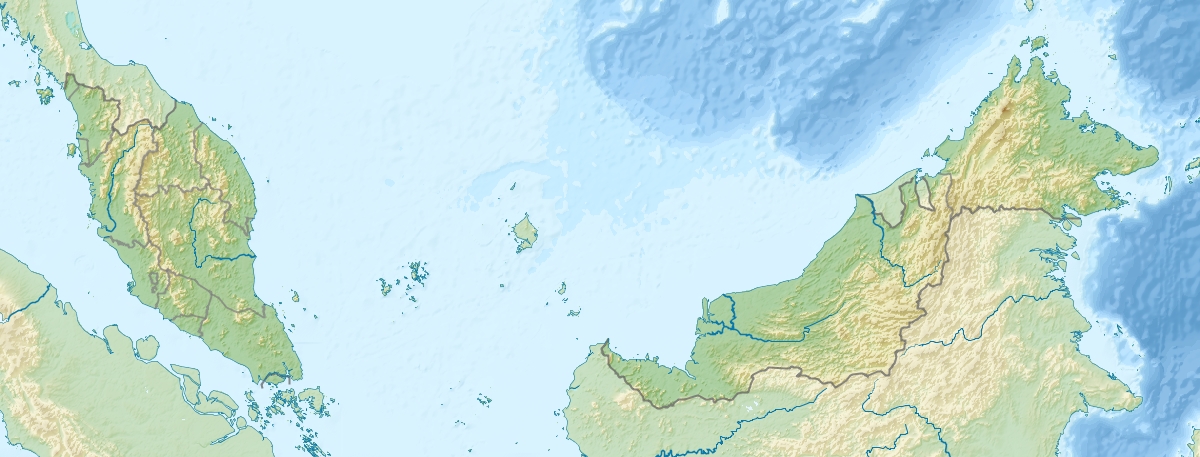

4. 지리

말레이시아는 동남아시아에 위치하며, 남중국해를 사이에 두고 말레이반도(서말레이시아)와 보르네오섬 북부(동말레이시아)의 두 지역으로 나뉜다. 총면적은 약 33.08 만 km2이며, 유라시아 대륙 최남단인 탄중피아이가 조호르주에 있다. 열대 우림 기후로 연중 고온 다습하며, 몬순의 영향을 받는다. 풍부한 생물 다양성을 보유한 메가다양성 국가 중 하나이다.

4.1. 지형

말레이시아의 지형은 해안 평야에서부터 언덕과 산맥으로 이어지는 다양한 특징을 보인다.

반도 말레이시아는 남북으로 약 740 km, 동서 최대 폭은 약 322 km에 달한다. 중앙에는 티티왕사 산맥이 남북으로 뻗어 있으며, 이 산맥은 반도를 동해안과 서해안으로 나눈다. 티티왕사 산맥의 최고봉은 코르부산(해발 2183 m)이다. 이 산맥은 주로 화강암과 기타 화성암으로 이루어져 있으며, 침식 작용으로 카르스트 지형이 발달하기도 했다. 반도의 주요 강들이 이 산맥에서 발원한다. 해안 평야는 최대 폭이 50 km에 이르며, 해안선 길이는 약 1931 km이지만 항만은 주로 서해안에 발달해 있다.

동말레이시아는 보르네오섬에 위치하며 해안선 길이는 약 2607 km이다. 해안 지역, 언덕과 계곡, 산악 내륙 지역으로 구분된다. 크로커 산맥이 사라왁에서 북쪽으로 뻗어 사바주를 가로지르며, 이곳에 말레이시아 최고봉인 키나발루산(해발 4095 m)이 있다. 키나발루산은 유네스코 세계자연유산으로 지정된 키나발루 국립공원 내에 위치한다. 높은 산맥들은 말레이시아와 인도네시아의 국경을 이룬다. 사라왁주에는 세계에서 가장 큰 동굴계 중 하나인 물루 동굴이 있으며, 이 또한 유네스코 세계자연유산인 구눙물루 국립공원 내에 있다. 말레이시아에서 가장 큰 강은 라장강이다.

말레이시아 주변에는 수많은 섬들이 있으며, 가장 큰 섬은 방기섬이다.

4.2. 기후

말레이시아는 전형적인 적도 기후로, 연중 고온 다습하며 몬순의 영향을 받는다. 4월부터 10월까지는 남서 몬순, 10월부터 2월까지는 북동 몬순이 분다. 주변 해양의 영향으로 기온은 비교적 온화한 편이다. 연평균 강수량은 약 250 cm이며, 습도가 높다. 말레이반도와 동말레이시아의 기후는 다소 차이가 있는데, 반도 지역은 대륙풍의 직접적인 영향을 받는 반면 동말레이시아는 해양성 기후의 특징이 더 강하다. 지역별 기후는 고지대, 저지대, 해안 지역으로 나눌 수 있다. 최근 기후 변화로 인해 해수면 상승과 강수량 증가, 홍수 위험 증가 및 가뭄 발생 가능성이 제기되고 있다.

4.3. 생물 다양성과 환경

말레이시아는 1993년 6월 12일 리우 생물 다양성 협약에 서명하고 1994년 6월 24일 당사국이 되었다. 이후 국가 생물 다양성 전략 및 행동 계획을 수립하여 1998년 4월 16일 협약 사무국에 제출했다. 말레이시아는 수많은 종과 높은 수준의 고유종을 보유한 메가다양성 국가(megadiverse country)이다. 전 세계 동물 종의 약 20%가 서식하는 것으로 추정된다. 보르네오섬 산악 지역의 다양한 숲에는 높은 수준의 고유종이 발견되는데, 이는 저지대 숲에 의해 서로 격리되어 있기 때문이다.

약 210종의 포유류가 서식하고 있다. 반도 말레이시아에는 620종 이상의 조류가 기록되었으며, 그중 다수가 산악 지역 고유종이다. 말레이시아 보르네오에서도 많은 수의 고유 조류 종이 발견된다. 250종의 파충류가 기록되었으며, 약 150종의 뱀과 80종의 도마뱀이 포함된다. 약 150종의 개구리와 수천 종의 곤충이 서식한다. 말레이시아의 배타적 경제 수역(EEZ)은 33.47 만 km2로 육지 면적의 1.5배에 달하며, 주로 남중국해에 위치한다. 일부 해역은 생물 다양성의 보고인 산호 삼각지대에 속한다. 시파단섬 주변 해역은 세계에서 가장 생물 다양성이 풍부한 곳 중 하나이다. 동말레이시아와 접한 술루해 또한 생물 다양성의 중심지로, 약 600종의 산호와 1200종의 어류가 서식한다. 말레이시아 동굴의 독특한 생물 다양성은 전 세계 생태관광객들을 끌어들인다.

지의류를 포함한 약 4,000종의 균류가 기록되었다. 균류 중 가장 많은 종을 보유한 두 그룹인 자낭균류와 불완전균류는 일부 서식지(부패한 목재, 해양 및 담수 생태계, 일부 식물 기생균, 생물 분해 매개체)에서 조사되었으나, 다른 서식지(내생균, 토양, 분변, 인간 및 동물 병원균)에서는 조사가 미흡하거나 전혀 이루어지지 않았다. 담자균류는 부분적으로만 조사되었으며, 목재부후균, 버섯류는 연구되었으나 녹병균과 깜부기병균에 대해서는 거의 알려진 바가 없다. 아직 기록되지 않은 균류 종이 훨씬 더 많을 것이며, 발견될 경우 과학계에 새로운 종으로 기록될 가능성이 높다.

2007년 기준으로 말레이시아 국토의 약 2/3가 숲으로 덮여 있으며, 일부 숲은 1억 3천만 년 된 것으로 추정된다. 숲은 주로 딥테로카르푸스과 나무들로 이루어져 있다. 저지대 숲은 해발 760 m 이하 지역을 덮고 있으며, 과거 동말레이시아는 이러한 열대우림으로 덮여 있었다. 약 14,500종의 현화식물과 나무가 서식한다. 열대우림 외에도 1425 km2 이상의 맹그로브 숲과 넓은 면적의 이탄 습지림이 있다. 고도가 높은 지역에서는 참나무, 밤나무, 진달래 등이 딥테로카르푸스를 대체한다. 반도 말레이시아에는 약 8,500종의 관다발식물이, 동말레이시아에는 약 15,000종이 서식하는 것으로 추정된다. 동말레이시아의 숲은 약 2,000종의 나무 종이 서식하는 것으로 추정되며, 헥타르당 240종의 다양한 나무 종이 발견되는 세계에서 가장 생물 다양성이 풍부한 지역 중 하나이다. 이 숲에는 세계에서 가장 큰 꽃인 라플레시아속의 많은 종들이 서식하며, 최대 직경은 1 m에 달한다.

벌목과 경작 관행은 삼림 피복을 황폐화시켜 심각한 환경 악화를 초래했다. 사라왁 열대우림의 80% 이상이 벌목되었다. 동말레이시아의 홍수는 나무 손실로 악화되었으며, 반도 숲의 60% 이상이 개간되었다. 현재의 삼림 벌채 속도(주로 팜유 산업으로 인한)로는 2020년까지 숲이 사라질 것으로 예측되었다. 삼림 벌채는 동물, 균류, 식물에게 주요 위협이 되며, 베고니아 에이로미샤와 같은 종의 멸종을 초래했다. 남아있는 숲의 대부분은 보호구역과 국립공원 내에 있다. 서식지 파괴는 해양 생물에게도 위협이 되고 있다. 불법 어업 또한 주요 위협이며, 다이너마이트 어업 및 독극물 살포와 같은 어업 방식은 해양 생태계를 고갈시키고 있다. 장수거북의 수는 1950년대 이후 98% 감소했다. 사냥 또한 일부 동물에게 문제가 되었으며, 과도한 소비와 동물 부위의 영리적 사용은 해양 생물에서 호랑이에 이르기까지 많은 동물을 위험에 빠뜨리고 있다. 해양 생물은 또한 통제되지 않은 관광으로 인해 해로운 영향을 받고 있다.

말레이시아 정부는 경제 성장과 환경 보호의 균형을 목표로 하고 있지만, 환경보다 대기업을 우선시한다는 비난을 받아왔다. 일부 주 정부는 현재 삼림 벌채로 인한 환경 영향과 오염에 대처하려 하고 있으며, 연방 정부는 매년 벌목량을 10% 줄이려 하고 있다. 총 28개의 국립공원이 설립되었으며, 23개는 동말레이시아에, 5개는 반도에 있다. 시파단섬과 같은 생물 다양성이 풍부한 지역에서는 관광이 제한되었다. 야생동물 밀매는 큰 문제이며, 말레이시아 정부는 브루나이 및 인도네시아 정부와 밀매 방지법 표준화에 대해 논의했다.

5. 정치

말레이시아는 연방제 입헌군주국이자 의원내각제 국가로, 동남아시아 유일의 연방 국가이다. 정치 체제는 영국 통치의 유산인 웨스트민스터 체제를 기반으로 한다. 국가원수인 국왕(양디-퍼르투안 아공)은 9개 말레이 주 술탄 중에서 5년 임기로 선출된다. 1994년 헌법 개정 이후 국왕의 역할은 주로 의례적인 것으로 축소되었다. 인종 문제는 말레이시아 정치에서 중요한 요소로, 부미푸트라(말레이인 및 원주민) 우대 정책인 신경제정책(NEP) 등이 시행되어 왔다. 이러한 정책은 인종 간 불만을 야기하기도 했다. 말레이시아 법과 사회가 이슬람 원리주의를 따라야 하는지 아니면 세속주의를 따라야 하는지에 대한 논쟁도 지속되고 있다.

5.1. 정부 구조

말레이시아는 연방제 입헌군주국으로, 의원내각제를 채택하고 있으며 권력 분립 원칙에 따라 입법부, 행정부, 사법부가 구성되어 있다. 정부 시스템은 영국 통치의 유산인 웨스트민스터 체제를 기반으로 한다.

5.2. 국가원수

국가원수는 국왕이며, 공식 칭호는 양디-퍼르투안 아공이다. 국왕은 9개 말레이 주(州)의 세습 통치자(술탄)들 중에서 5년 임기로 선출된다. 나머지 4개 주(페낭, 믈라카, 사바, 사라왁)의 명목상 주지사들은 선출에 참여하지 않는다. 비공식적인 합의에 따라 국왕직은 9명의 술탄 사이에서 순환된다. 2024년 1월 31일부터 조호르주의 이브라힘 이스칸다르가 국왕으로 재임 중이다. 1994년 헌법 개정 이후 국왕의 역할은 주로 의례적인 것으로, 장관 및 상원의원 임명 등의 권한을 행사한다.

5.3. 행정부

행정권은 총리가 이끄는 내각에 있다. 총리는 하원의원이어야 하며, 국왕의 판단에 따라 다수 의원의 지지를 받는 사람이 임명된다. 내각은 상원과 하원 의원 중에서 선출된다. 총리는 내각의 수장이자 정부수반이다. 2018년 총선 결과 파카탄 하라판(PH) 연립정부가 집권했으나, 2020년 정치 위기 속에서 마하티르 빈 모하맛 총리가 사임했다. 2020년 3월, 무히딘 야신 총리 하에 페리카탄 나시오날(PN) 연립정부가 구성되었으나, 무히딘 총리가 다수 지지를 잃고 2021년 8월 부총리였던 통일말레이국민조직(UMNO)의 원로 정치인 이스마일 사브리 야콥으로 교체되었다. 2022년 총선 결과 의회 교착 상태가 발생했다. PH 연합의 안와르 이브라힘이 바리산 나시오날(BN), 가붕안 파티 사라왁(GPS), 가붕안 라크얏 사바(GRS) 및 기타 정당 및 무소속 의원들과 연립 정부를 구성하여 신임 총리로 임명되었다. 한편, 연립 정부에 참여하지 않은 유일한 정치 연합인 PN은 야당이 되었다.

5.4. 입법부

입법권은 연방 의회와 주 의회로 나뉜다. 양원제인 연방 의회는 하원(대의원)과 상원(원로원)으로 구성된다. 222명의 하원의원은 단일 의석 선거구에서 최대 5년 임기로 선출된다. 70명의 상원의원은 3년 임기로, 26명은 13개 주의회에서 선출되고 나머지 44명은 총리의 추천에 따라 국왕이 임명한다. 의회는 다당제를 따르며 정부는 소선거구제를 통해 선출된다. 의회 선거는 최소 5년에 한 번씩 실시된다. 2018년 이전에는 21세 이상의 등록 유권자만 하원의원 및 대부분의 주에서 주의회 의원을 선출할 수 있었다. 투표는 의무가 아니다. 2019년 7월, 투표 연령을 18세로 낮추는 법안이 공식적으로 통과되었다.

5.5. 사법부

말레이시아의 법률 체계는 영국 보통법에 기반한다. 사법부는 이론적으로 독립되어 있지만, 그 독립성에 의문이 제기되어 왔으며 판사 임명에 있어 책임성과 투명성이 부족하다는 비판이 있다. 사법 체계의 최고 법원은 말레이시아 연방법원이며, 그 뒤를 이어 말레이시아 항소법원과 2개의 말레이시아 고등법원(반도 말레이시아와 동말레이시아에 각각 하나씩)이 있다. 말레이시아에는 또한 왕족이 제기하거나 왕족을 상대로 제기된 사건을 심리하는 특별 법원이 있다. 샤리아 법원은 이슬람교도와 관련된 결혼, 상속, 이혼, 배교, 종교 개종, 양육권 및 제한적인 이슬람 형법 등의 문제를 다룬다. 다른 형사 또는 민사 범죄는 샤리아 법원의 관할이 아니며, 샤리아 법원은 민사 법원과 유사한 계층 구조를 가지고 있다. 민사 법원은 이슬람 관행과 관련된 문제를 심리하지 않는다.

5.6. 정당과 선거

말레이시아는 다당제를 채택하고 있으며, 주요 정당 연합으로는 과거 장기 집권했던 국민전선(Barisan Nasional, BN)과 현재 집권 연정의 주요 구성원인 희망연맹(Pakatan Harapan, PH) 등이 있다. 그 외에도 페리카탄 나시오날(Perikatan Nasional, PN) 등 여러 정당들이 활동하고 있다. 선거는 연방 의회 선거와 주의회 선거로 나뉘며, 소선거구제를 통해 의원을 선출한다. 2018년 총선에서는 독립 이후 처음으로 정권 교체가 이루어졌으며, 2022년 총선에서는 최초로 의회 교착 상태(hung parliament)가 발생하여 연립 정부가 구성되었다.

5.7. 민족과 정치

말레이시아 정치에서 민족 구성은 매우 중요한 역할을 한다. 인구의 다수를 차지하는 말레이계를 비롯하여 중국계, 인도계 등 다양한 민족이 공존하며, 이는 정당 구성과 정치적 담론에 큰 영향을 미친다. 부미푸트라(Bumiputera, "땅의 아들"이라는 뜻으로 말레이인과 원주민을 지칭) 우대 정책은 오랫동안 말레이시아 정치의 핵심 쟁점이었으며, 이는 경제적 불균형 해소와 사회 통합을 목표로 했으나 동시에 민족 갈등을 유발하기도 했다. 민족 기반 정당들이 여전히 정치 지형에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

5.8. 인권

말레이시아의 인권 상황은 국내외적으로 지속적인 관심과 논의의 대상이다. 주요 쟁점으로는 표현의 자유 제한, 소수자 권리, 사형제, 이주노동자 및 난민 문제 등이 있다. 정부는 국가 안보와 사회 질서 유지를 명분으로 비판적인 목소리를 억압하는 경우가 있으며, 특히 선동법(Sedition Act)과 같은 법률이 표현의 자유를 제약한다는 비판을 받고 있다. 성소수자(LGBT) 권리는 인정되지 않으며, 동성애는 불법으로 간주되어 처벌 대상이 될 수 있다. 사형제는 살인, 테러, 마약 밀매 등 중범죄에 적용되나, 최근 사형제 폐지 또는 의무적 사형 선고 조항 폐지에 대한 논의가 진행 중이다. 이주노동자와 난민의 처우 문제 또한 중요한 인권 과제로 남아 있으며, 정부와 시민 사회단체들이 이 문제 해결을 위해 노력하고 있다.

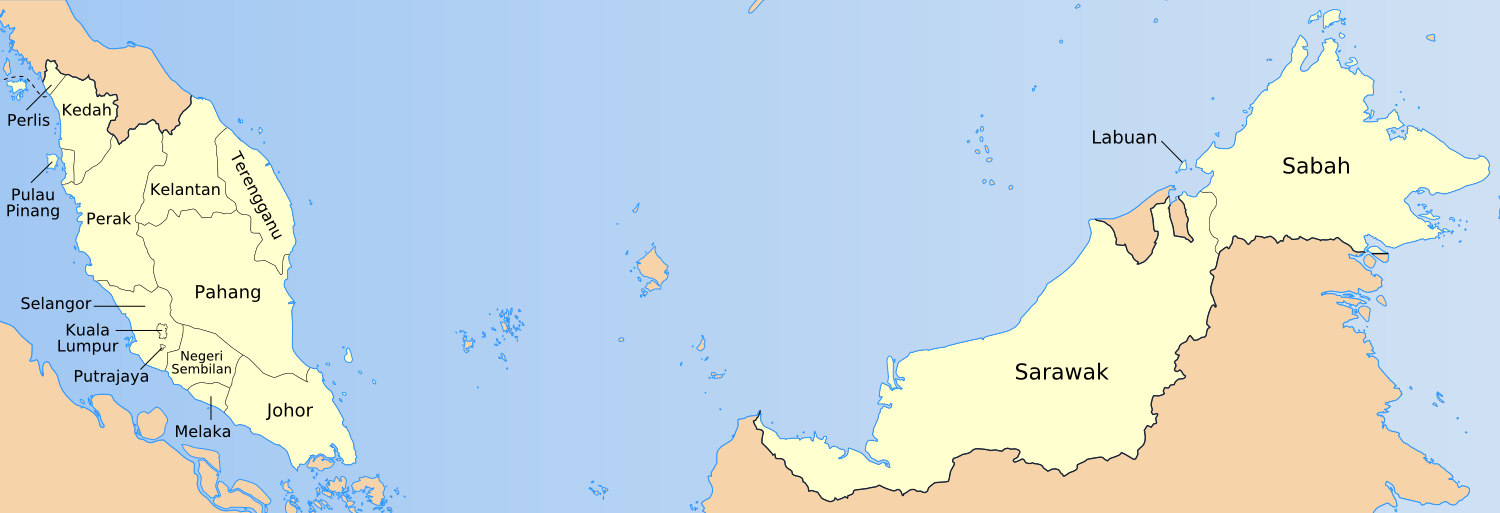

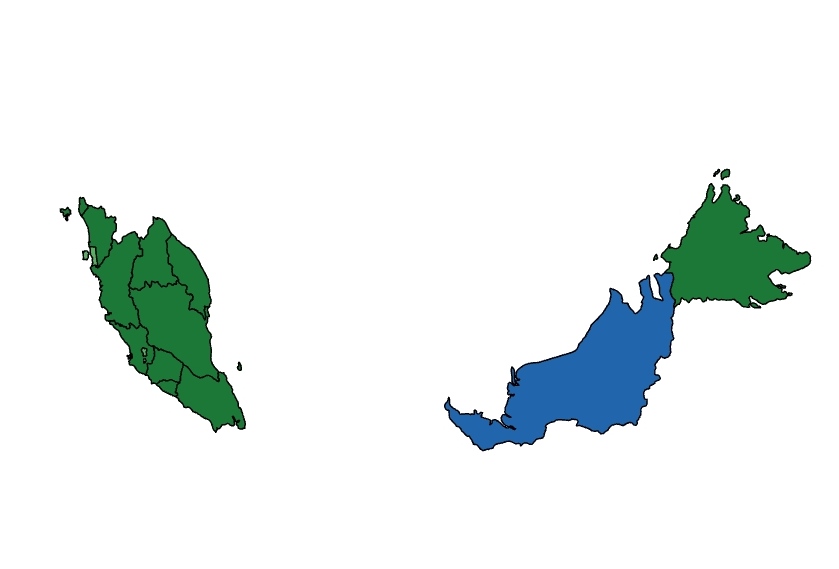

6. 행정 구역

말레이시아는 13개의 주(州, negeri말레이어)와 3개의 연방 직할구(Wilayah Persekutuan말레이어)로 구성되어 있다. 11개의 주와 2개의 연방 직할구는 말레이반도(서말레이시아)에 위치하고 있으며, 나머지 2개의 주와 1개의 연방 직할구는 보르네오섬(동말레이시아)에 있다. 각 주는 고유한 주 정부와 주의회를 가지고 있으며, 주 수상(Menteri Besar 또는 Ketua Menteri)이 행정을 이끈다. 9개 주는 세습 술탄이 통치하는 왕정 체제를 유지하고 있으며, 이들 술탄 중에서 5년 임기의 국왕(양디-퍼르투안 아공)을 선출한다.

주 (수도):

- 조호르 (조호르바루)

- 크다 (알로르스타르)

- 클란탄 (코타바루)

- 믈라카 (믈라카시)

- 느그리슴빌란 (스름반)

- 파항 (콴탄)

- 페낭 (조지타운)

- 페락 (이포)

- 프를리스 (캉아르)

- 슬랑오르 (샤알람)

- 사바 (코타키나발루)

- 사라왁 (쿠칭)

- 트렝가누 (쿠알라트렝가누)

연방 직할구:

- 쿠알라룸푸르

- 라부안 (빅토리아)

- 푸트라자야

서말레이시아의 주들은 대부분 군(daerah)으로 나뉘고, 다시 부군(mukim)으로 세분된다. 클란탄주는 자자한(jajahan)이라는 독특한 행정 단위를 사용하며, 이는 다시 군과 부군으로 나뉜다. 동말레이시아의 사바주와 사라왁주는 바하기안(bahagian, division)이라는 광역 행정 단위로 나뉘며, 이는 다시 군과 소군(daerah kecil)으로 나뉜다. 사바주와 사라왁주는 이민 정책, 통제 및 고유 거주 지위 등에서 다른 주들보다 상당한 자치권을 누린다.

7. 대외 관계

말레이시아는 중립과 모든 국가와의 평화로운 관계 유지를 기본 외교 정책으로 삼고 있으며, 정치 체제와 관계없이 이를 추구한다. 동남아시아의 안보와 안정에 높은 우선순위를 두고 있으며, 이 지역 다른 국가들과의 관계 발전을 모색한다. 역사적으로 말레이시아 정부는 자국을 진보적인 이슬람 국가로 묘사하려 노력하면서 다른 이슬람 국가들과의 관계를 강화해 왔다. 말레이시아 정책의 강력한 신조는 국가주권과 자국의 국내 문제를 통제할 권리이다. 말레이시아는 유엔 핵무기금지조약에 서명했다.

7.1. 주변국과의 관계

말레이시아는 지리적으로 싱가포르, 인도네시아, 태국, 브루나이, 필리핀 등 동남아시아 국가들과 국경을 맞대고 있으며, 이들 국가와 긴밀한 관계를 유지하고 있다. 아세안(ASEAN) 창립 회원국으로서 역내 협력과 통합을 중시한다. 그러나 일부 주변국과는 영토 분쟁의 갈등 요소도 안고 있다.

- 싱가포르: 과거 말레이시아 연방의 일원이었으나 1965년 분리 독립했다. 지리적으로 가깝고 경제적으로 상호 의존도가 높지만, 물 공급 문제, 영토 분쟁(페드라브랑카섬 등), 간척 사업 등으로 인해 때때로 긴장이 발생하기도 한다.

- 인도네시아: 언어, 문화, 종교적으로 유사성이 매우 크지만, 과거 말레이시아 연방 결성 당시 인도네시아의 반발로 '콘프론타시(Konfrontasi)'라 불리는 군사적 대립을 겪었다. 현재는 우호적인 관계를 유지하고 있으나, 해양 경계, 불법 이민, 문화유산 등의 문제로 간헐적인 갈등이 있다.

- 태국: 육로 국경을 접하고 있으며, 남부 국경 지역의 안보 문제(분리주의 운동 등)에 대해 양국이 협력하고 있다. 경제 교류도 활발하다.

- 브루나이: 보르네오섬에서 국경을 공유하며, 사라왁주에 의해 영토가 양분되어 있다. 2009년 육지 및 해양 경계 문제에 대한 포괄적 합의에 도달하여 관계가 개선되었다.

- 필리핀: 사바주 동부 지역에 대한 필리핀의 영유권 주장이 잠재적인 갈등 요소로 남아 있다. 이는 과거 술루 술탄국의 역사적 권리에 기반한 것이다. 남중국해 영유권 문제에 있어서도 양국은 각자의 입장을 가지고 있다.

남중국해 스프래틀리 군도는 많은 주변국과 영유권 분쟁이 있는 지역이며, 중국은 남중국해의 광대한 부분을 자국 영토로 주장하고 있다. 베트남이나 필리핀과 달리 말레이시아는 역사적으로 중국과의 직접적인 충돌을 피해왔으나, 중국 선박의 말레이시아 영해 침범 및 군용기의 영공 침범 이후 중국의 행동에 대해 비판적인 입장을 취하기도 했다.

7.2. 주요국과의 관계

말레이시아는 중국, 일본, 미국 등 주요 교역 및 외교 대상국들과 다각적인 관계를 발전시켜 나가고 있다.

- 중국: 중국은 말레이시아의 최대 교역 상대국 중 하나이며, 일대일로 구상 등을 통해 경제 협력이 심화되고 있다. 그러나 남중국해 영유권 문제에 있어서는 양국 간 이견이 존재하며, 말레이시아는 자국의 해양 주권을 강조하고 있다.

- 일본: 일본은 말레이시아의 중요한 경제 파트너이자 투자국이다. 과거 마하티르 빈 모하맛 총리 시절 '동방정책(Look East Policy)'을 통해 일본의 발전 경험을 배우려는 노력이 있었으며, 현재도 기술 협력, 인프라 개발 등 다양한 분야에서 협력이 이루어지고 있다.

- 미국: 미국과는 경제, 안보, 대테러 등 다양한 분야에서 협력 관계를 유지하고 있다. 미국은 말레이시아의 주요 수출 시장 중 하나이며, 양국은 정기적인 군사 훈련을 실시하는 등 안보 협력도 강화하고 있다.

7.2.1. 대한민국과의 관계

말레이시아와 대한민국은 1960년 2월 23일 외교 관계를 수립했다. 1962년 5월 쿠알라룸푸르에 주말레이시아 대한민국 대사관이, 1964년 4월 서울에 주한 말레이시아 대사관이 개설되었다. 양국은 수교 이후 경제, 문화, 인적 교류 등 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 발전시켜 왔다.

- 경제 협력: 대한민국은 말레이시아의 주요 교역 상대국 중 하나이며, 전자제품, 자동차 부품, 화학제품 등을 중심으로 무역이 활발하게 이루어지고 있다. 삼성, 현대자동차, 롯데 등 다수의 한국 기업들이 말레이시아에 진출하여 투자하고 있으며, 말레이시아 기업들도 한국 시장에 관심을 보이고 있다. 2012년 발효된 한-아세안 자유무역협정(FTA)은 양국 간 경제 협력을 더욱 촉진하는 기반이 되고 있다.

- 문화 교류: 2000년대 이후 한류의 영향으로 말레이시아 내에서 한국 드라마, K-팝, 음식 등 한국 문화에 대한 관심이 높아졌다. 양국 정부 및 민간 차원에서 다양한 문화 교류 행사가 개최되고 있으며, 관광객 교류도 꾸준히 증가하고 있다.

- 인적 교류: 말레이시아는 대한민국 국민들이 선호하는 관광지 중 하나이며, 유학, 취업, 장기 체류 등을 목적으로 말레이시아를 방문하는 한국인들도 늘고 있다. 마하티르 전 총리가 추진했던 '동방정책(Look East Policy)'의 일환으로 많은 말레이시아 학생들이 한국에서 유학하기도 했다.

- 주요 현안: 양국은 방산 협력, 할랄 산업 협력 등 새로운 협력 분야를 모색하고 있으며, 국제 무대에서도 상호 지지하며 협력하고 있다. 조선민주주의인민공화국 문제에 있어서도 대한민국 정부의 입장을 지지하는 등 긴밀한 공조를 유지하고 있다.

조선민주주의인민공화국과는 1973년에 수교하였으나, 2017년 김정남 암살 사건 이후 관계가 악화되었고, 2021년 3월 조선민주주의인민공화국이 말레이시아와의 단교를 선언하면서 외교 관계가 단절되었다. 이로써 말레이시아는 대한민국의 단독 수교국이 되었다.

7.3. 국제 기구 활동

말레이시아는 국제 사회에서 적극적인 역할을 수행하고 있으며, 여러 국제 기구의 회원국으로 활동하고 있다.

- 아세안 (ASEAN, 동남아시아 국가 연합): 창립 회원국으로서 역내 평화, 안정, 경제 협력 증진에 주도적인 역할을 하고 있다. 아세안 공동체 건설과 역내 통합 심화에 기여하고 있으며, 다양한 아세안 관련 회의를 개최하고 적극적으로 참여한다.

- 유엔 (UN, 국제 연합): 1957년 독립과 함께 유엔에 가입했으며, 유엔 평화유지활동(PKO)에 병력을 파견하는 등 국제 평화와 안보 유지 노력에 동참하고 있다. 유엔의 다양한 전문 기구 활동에도 적극적으로 참여한다.

- 이슬람 협력 기구 (OIC): 이슬람 국가로서 OIC의 주요 회원국이며, 이슬람 세계의 연대와 협력 증진에 기여하고 있다. 과거 의장국을 수임하는 등 OIC 내에서 영향력 있는 역할을 수행했다.

- 영연방 (Commonwealth of Nations): 과거 영국의 식민지였던 역사적 배경으로 영연방 회원국이며, 영연방 국가들과의 정치, 경제, 문화 교류를 활발히 하고 있다. 1998년 쿠알라룸푸르에서 영연방 경기 대회를 개최하기도 했다.

- 기타 국제 기구: 아시아 태평양 경제 협력체(APEC), 비동맹 운동(NAM), D-8 경제 협력 기구 등 여러 국제 기구의 회원국으로 활동하며 다자외교를 적극적으로 펼치고 있다.

8. 국방

말레이시아 국군은 육군, 해군, 공군의 3군으로 구성된다. 징병제는 시행하지 않으며, 자원 입대 연령은 18세이다. 국방 예산은 국내총생산(GDP)의 약 1.5%를 차지하며, 군 병력은 말레이시아 전체 노동력의 약 1.23%를 고용하고 있다. 말레이시아의 평화유지군은 콩고, 이란-이라크, 나미비아, 캄보디아, 보스니아 헤르체고비나, 소말리아, 코소보, 동티모르, 레바논 등 다수의 유엔 평화유지 임무에 기여해왔다.

5개국 방위 협정(Five Power Defence Arrangements, FPDA)은 거의 40년간 지속되어 온 지역 안보 협의체로, 말레이시아, 싱가포르, 호주, 뉴질랜드, 영국이 참여하여 합동 군사 훈련을 실시한다. 또한 브루나이, 중국, 인도, 인도네시아, 일본, 미국 등과도 합동 훈련 및 군사 교류를 진행하고 있다. 말레이시아, 필리핀, 태국, 베트남은 해양 국경 보안 강화 및 불법 이민, 해적, 밀수 문제 해결을 위한 합동 안보 훈련을 개최하기로 합의했다. 과거 필리핀 남부와 태국 남부의 이슬람 무장 세력 활동이 말레이시아로 확산될 것이라는 우려가 있었으며, 이로 인해 말레이시아는 국경 보안을 강화하기 시작했다.

9. 경제

말레이시아는 비교적 개방적이고 국가 주도적인 신흥공업국 시장 경제 체제를 가지고 있다. 명목 GDP 기준 세계 36위, 구매력 평가(PPP) 기준 세계 31위의 경제 규모를 자랑한다. 2017년 기준, 서비스 부문이 전체 국내총생산(GDP)의 53.6%를 차지하며 가장 큰 비중을 보였고, 산업 부문이 37.6%, 농업 부문이 약 8.8%를 차지했다. 2024년 기준 공식 실업률은 3.4%로 낮은 편이다. 외환보유고는 세계 24위이며, 약 1,500만 명의 노동력을 보유하여 세계 34위이다. 자동차 산업은 생산량 기준 세계 22위이다.

말레이시아는 세계 23위의 수출국이자 25위의 수입국이다. 그러나 민족 간 경제적 불평등이 존재하며, 인구의 약 4분의 1을 차지하는 중국계가 국가 시장 자본의 70%를 차지하는 것으로 알려져 있다. 말레이시아의 중국계 기업들은 동남아시아 시장에서 가족 및 문화적 유대를 공유하는 화교 기업 네트워크인 '대나무 네트워크'의 일부를 구성한다.

국제 무역은 인접한 믈라카 해협의 해운로를 통해 촉진되며, 제조업과 함께 핵심 부문이다. 말레이시아는 천연자원 및 농산물 수출국이며, 석유는 주요 수출품이다. 한때 세계 최대의 주석, 고무, 팜유 생산국이었으며, 현재도 세계 최대 팜유 생산국 중 하나이다. 제조업은 국가 경제에 큰 영향을 미치지만, 말레이시아의 경제 구조는 점차 제조업 중심에서 벗어나고 있다.

9.1. 경제 발전과 구조

말레이시아는 독립 이후 꾸준한 경제 성장을 이루어왔다. 초기에는 주석, 고무 등 1차 산업 중심이었으나, 정부 주도의 산업화 정책을 통해 제조업과 서비스업 중심으로 경제 구조가 변화했다. 특히 1971년부터 시행된 신경제정책(NEP)은 부미푸트라(말레이인 및 원주민)의 경제적 지위 향상을 목표로 했으며, 이는 사회적 논란과 함께 경제 구조 변화에 큰 영향을 미쳤다. 1980년대 이후 마하티르 빈 모하맛 총리 재임 기간 동안 '향동 정책(Look East Policy)'을 통해 일본과 한국의 발전 모델을 학습하며 급속한 공업화를 추진했다. 이 시기 전자, 자동차 등 제조업이 크게 성장했으며, 페트로나스 트윈 타워, 쿠알라룸푸르 국제공항 등 대규모 인프라 프로젝트가 진행되었다.

1990년대에는 '와와산 2020'(Wawasan 2020, 비전 2020)이라는 국가 발전 전략을 통해 2020년까지 선진국 진입을 목표로 삼았다. 이 기간 동안 연평균 7% 이상의 높은 경제 성장률을 기록했으나, 1997년 아시아 금융 위기로 큰 타격을 받기도 했다. 이후 정부의 적극적인 경기 부양책과 자본 통제를 통해 위기를 극복하고 다시 성장세를 회복했다. 현재 말레이시아 경제는 제조업과 서비스업이 주도하고 있으며, 특히 관광업과 금융업(이슬람 금융 포함)이 중요한 역할을 하고 있다.

9.2. 주요 산업

말레이시아는 다양한 산업 분야에서 경쟁력을 갖추고 있다.

- 제조업: 경제의 핵심 동력으로, 특히 전자 및 전기 제품(반도체, 가전제품 등) 분야에서 강점을 보인다. 자동차 산업 또한 프로톤(Proton), 페로두아(Perodua)와 같은 자국 브랜드를 중심으로 발전해왔다. 그 외에도 화학제품, 고무 제품, 목재 가공품 등이 주요 제조 품목이다.

- 농업: 전통적으로 중요한 산업으로, 팜유와 천연고무는 세계 시장에서 주요 생산국이자 수출국 지위를 유지하고 있다. 코코아, 후추, 열대 과일 등도 주요 농산물이다.

- 광업: 석유와 천연가스는 말레이시아의 중요한 천연자원이자 주요 수출품이다. 페트로나스(Petronas) 국영 석유회사가 관련 산업을 주도하고 있다. 과거에는 주석 생산으로도 유명했으나 현재는 그 비중이 줄어들었다.

- 관광업: 아름다운 자연환경, 다양한 문화유산, 발달된 인프라를 바탕으로 관광업이 크게 성장했다. 쿠알라룸푸르, 페낭, 랑카위, 코타키나발루 등 주요 관광지가 있으며, 의료 관광 또한 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다. 2019년에는 2,610만 명 이상의 외국인 관광객이 방문했다.

- 금융업: 특히 이슬람 금융 분야에서 세계적인 중심지 중 하나로 인정받고 있다. 전통적인 은행업 외에도 이슬람 채권(수쿠크), 이슬람 보험(타카풀) 등이 발달해 있다.

9.3. 무역

말레이시아는 개방 경제 체제를 가지고 있으며, 무역 의존도가 높은 국가이다.

- 주요 수출품: 전자 및 전기 제품, 석유 및 액화천연가스(LNG), 팜유 및 팜유 제품, 화학제품, 기계류, 고무 제품, 목재 제품 등이 주요 수출 품목이다.

- 주요 수입품: 기계류 및 운송 장비, 전자 부품, 화학제품, 석유 제품(정제유 등), 철강 등이 주요 수입 품목이다.

- 주요 교역 상대국: 중국, 싱가포르, 미국, 일본, 태국, 대한민국 등이 주요 교역 상대국이다. 특히 중국은 최대 교역국으로서의 중요성이 점차 커지고 있다.

- 무역수지: 전반적으로 무역수지 흑자를 기록하는 경향이 있다.

말레이시아는 아세안 자유무역지대(AFTA), 역내 포괄적 경제 동반자 협정(RCEP) 등 다양한 무역 협정에 참여하여 교역 환경을 개선하고 있다.

9.4. 사회기반시설

말레이시아는 동남아시아에서 비교적 잘 발달된 사회기반시설을 갖추고 있다.

- 교통:

- 도로: 전국적으로 도로망이 잘 구축되어 있으며, 특히 말레이반도 서해안을 따라 남북으로 이어지는 남북대도(North-South Expressway)는 주요 교통 동맥이다. 2016년 기준 총 도로 연장은 약 23.88 만 km에 달한다.

- 철도: 말레이 철도(Keretapi Tanah Melayu, KTM)가 말레이반도의 주요 도시를 연결하며, 태국 및 싱가포르와도 연결된다. 쿠알라룸푸르와 인근 지역에는 MRT, LRT, 모노레일 등 도시철도 시스템이 운영 중이다. 동말레이시아 사바주에도 일부 철도 노선이 있다. 총 철도 연장은 약 2783 km이다.

- 항만: 주요 항구로는 세계적인 물동량을 자랑하는 클랑항(Port Klang)과 탄중펠레파스항(Port of Tanjung Pelepas)이 있으며, 그 외에도 페낭, 조호르, 콴탄 등지에 주요 항만 시설이 있다.

- 공항: 전국에 114개의 공항이 있으며, 쿠알라룸푸르 국제공항(KLIA)은 동남아시아의 주요 허브 공항 중 하나이다. 말레이시아 항공(Malaysia Airlines)과 에어아시아(AirAsia) 등이 주요 항공사이다.

- 통신: 동남아시아에서 싱가포르 다음으로 발달된 통신망을 보유하고 있으며, 유선전화 가입자는 약 470만 명, 이동전화 가입자는 3,000만 명 이상이다. 전국에 200여 개의 산업단지와 함께 테크놀로지 파크 말레이시아(Technology Park Malaysia), 쿨림 하이테크 파크(Kulim Hi-Tech Park)와 같은 특화된 단지가 조성되어 있다.

- 에너지: 주요 에너지원은 석유와 천연가스이며, 국영 석유회사인 페트로나스(Petronas)가 석유 및 가스 산업을 주도하고 있다. 전력 생산은 주로 화력 발전에 의존하며, 테나가 나시오날(Tenaga Nasional)이 반도 말레이시아의 주요 전력 공급 회사이다. 사라왁 에너지(Sarawak Energy)와 사바 전력(Sabah Electricity)이 각각 동말레이시아 지역의 전력을 담당한다. 최근에는 신재생 에너지 개발에도 관심을 기울이고 있다.

95% 이상의 인구가 깨끗한 물을 이용할 수 있으며, 담수 자원의 90%는 지하수이다. 도시 지역에 비해 농촌 지역의 인프라 개발은 상대적으로 뒤처져 있으나, 정부는 지속적인 개발 노력을 기울이고 있다.

9.5. 민족 간 경제 격차

말레이시아 사회의 중요한 특징 중 하나는 민족 간 경제적 불평등 문제이다. 역사적으로 영국 식민 통치 시기 이주 정책의 영향과 독립 이후 특정 민족 우대 정책 등으로 인해 민족별 경제적 지위에 차이가 발생했다. 특히, 다수를 차지하는 말레이계(부미푸트라)와 경제적으로 상당한 영향력을 가진 중국계 사이에 격차가 두드러졌다.

정부는 1971년 신경제정책(NEP)을 도입하여 부미푸트라의 경제적 지분 향상과 빈곤 퇴치를 목표로 삼았다. 이 정책은 교육, 고용, 사업, 자산 소유 등 다양한 분야에서 부미푸트라에게 혜택을 제공했다. NEP는 부미푸트라의 중산층 형성과 빈곤율 감소에 일정 부분 기여했다는 평가를 받지만, 동시에 다른 민족의 기회를 제한하고 민족 간 위화감을 조성했다는 비판도 받아왔다. NEP 이후에도 국가개발정책(NDP) 등 유사한 목표를 가진 정책들이 이어졌으며, 민족 간 경제 격차 해소는 여전히 말레이시아 사회의 주요 과제 중 하나로 남아 있다. 현재는 보다 포용적이고 공정한 경제 정책에 대한 요구가 높아지고 있으며, 정부는 모든 민족이 경제 성장의 혜택을 공유할 수 있는 방안을 모색하고 있다.

10. 사회와 인구

말레이시아는 다양한 민족, 언어, 종교가 공존하는 다문화 사회이다. 인구 구성의 다양성은 말레이시아 사회의 역동성을 형성하는 주요 요인이지만, 동시에 사회 통합과 관련된 과제를 안고 있기도 하다.

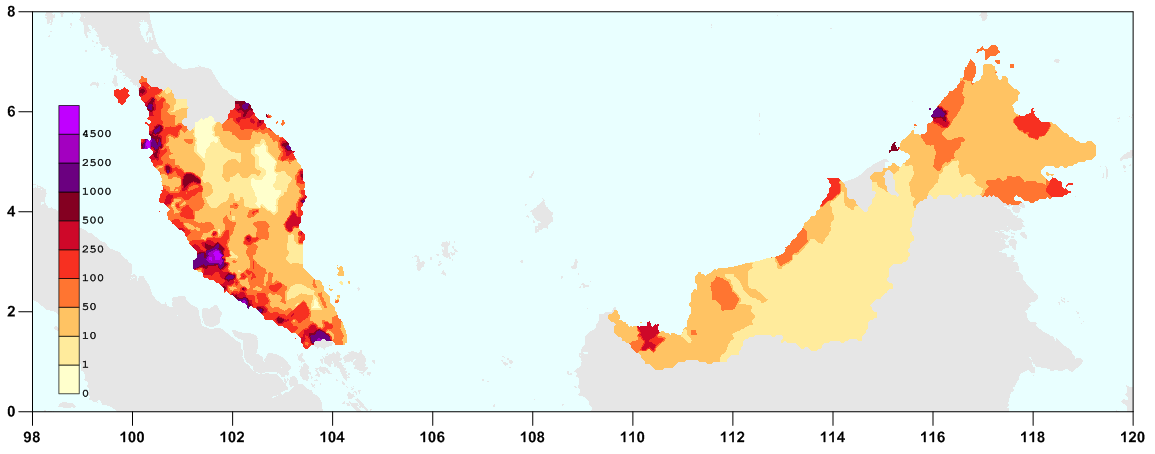

10.1. 인구

2020년 기준 말레이시아의 총인구는 약 3,244만 명으로, 세계에서 42번째로 인구가 많은 나라이다. 연평균 인구 증가율은 2012년 추산 1.54%이다. 평균 인구 밀도는 km²당 96명으로, 세계 116위 수준이다. 연령별 인구 구성은 15~64세가 69.5%, 0~14세가 24.5%, 65세 이상이 6.0%를 차지한다. 1960년 첫 공식 인구 조사 당시 인구는 811만 명이었다. 인구의 91.8%가 말레이시아 시민이다.

말레이시아 시민은 민족별로 구분되며, 2021년 1분기 기준 69.7%가 부미푸트라로 간주된다. 부미푸트라 중 가장 큰 집단은 말레이인으로, 헌법상 이슬람교를 믿고 말레이 관습과 문화를 따르는 사람으로 정의된다. 이들은 정치적으로 지배적인 역할을 한다. 부미푸트라 지위는 사바 및 사라왁의 비말레이계 원주민(다약족(이반족, 비다유족, 오랑 울루), 카다잔두순족, 멜라나우족, 바자우족 등)에게도 부여된다. 비말레이계 부미푸트라는 사라왁 인구의 절반 이상, 사바 인구의 3분의 2 이상을 차지한다. 반도에는 오랑 아슬리라고 불리는 소수의 토착민 집단도 존재한다.

기타 비부미푸트라 현지 민족 집단으로는 중국계 말레이시아인(22.8%)과 인도계 말레이시아인(6.6%)이 있다. 중국계는 역사적으로 상업 분야에서 두각을 나타내 왔다. 인도계는 대부분 타밀족 출신이다. 말레이시아 시민권은 말레이시아에서 태어났다고 자동으로 부여되지 않으며, 말레이시아인 부모 사이에서 해외에서 태어난 자녀에게 부여된다. 이중 국적은 허용되지 않는다. 12세가 되면 모든 시민에게 생체 인식 스마트칩 신분증인 '마이카드(MyKad)'가 발급되며, 항시 소지해야 한다.

인구는 대부분 말레이반도에 집중되어 있으며, 약 2,800만 명 중 2,000만 명이 이곳에 거주한다. 인구의 70%가 도시 지역에 거주한다. 노동 집약적 산업의 발달로 인해 약 300만 명 이상의 이주노동자가 있는 것으로 추정되며, 이는 전체 인구의 약 10%에 해당한다. 사바주 NGO의 추산에 따르면, 사바주 인구 300만 명 중 200만 명이 불법 이민자이다. 말레이시아는 약 171,500명의 난민 및 망명 신청자를 수용하고 있으며, 이 중 약 79,000명은 미얀마, 72,400명은 필리핀, 17,700명은 인도네시아 출신이다.

| 순위 | 도시 | 주 (또는 연방 직할구) | 인구 (명) |

|---|---|---|---|

| 1 | 쿠알라룸푸르 | 연방 직할구 | 1,475,337 |

| 2 | 조호르바루 | 조호르주 | 1,334,188 |

| 3 | 이포 | 페락주 | 704,572 |

| 4 | 샤알람 | 슬랑오르주 | 671,282 |

| 5 | 프탈링자야 | 슬랑오르주 | 638,516 |

| 6 | 쿠칭 | 사라왁주 | 617,887 |

| 7 | 코타키나발루 | 사바주 | 462,963 |

| 8 | 쿠알라트렝가누 | 트렝가누주 | 343,284 |

| 9 | 믈라카 | 믈라카주 | 331,790 |

| 10 | 알로르스타르 | 크다주 | 295,624 |

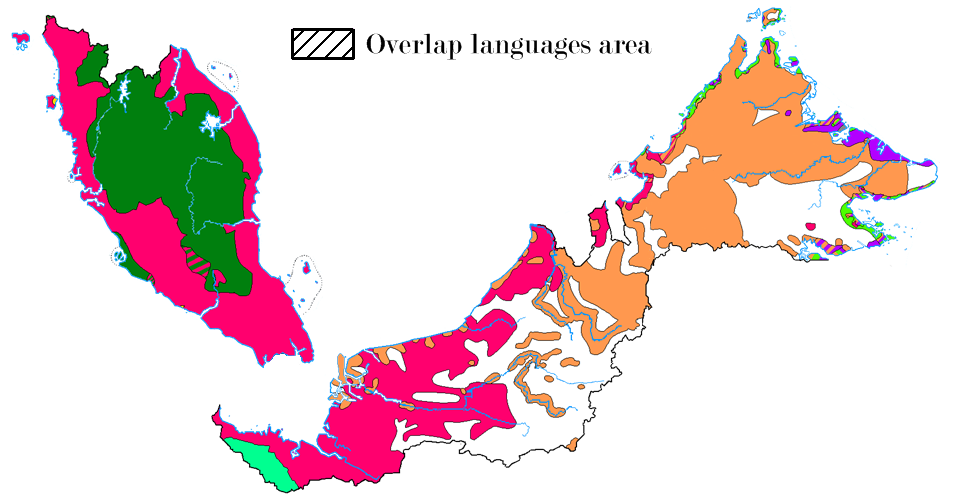

10.2. 언어

말레이시아의 공용어이자 국민 언어는 말레이시아 표준어인 말레이시아어(Bahasa Malaysia)이다. 과거에는 Bahasa Malaysia바하사 말레이시아말레이어(말레이시아어)라는 용어가 공식적으로 사용되었으나, 현재 정부 정책은 공용어를 지칭할 때 Bahasa Melayu바하사 믈라유말레이어(말레이어)를 사용하며 두 용어 모두 통용된다. 1967년 국어법은 라틴 문자(루미 문자)를 국어의 공식 문자로 지정했지만, 전통적인 자위 문자의 사용을 금지하지는 않는다.

영어는 제2언어로서 활발하게 사용되며, 1967년 국어법에 따라 일부 공적 목적을 위해 사용이 허용된다. 사라왁주에서는 말레이어와 함께 영어가 주의 공식 언어이다. 역사적으로 영어는 사실상의 행정 언어였으나, 1969년 5.13 인종 폭동 이후 말레이어가 우위를 점하게 되었다. 말레이시아 영어는 영국 영어에서 파생된 형태로, 사업 분야에서 널리 사용되며, 말레이어, 중국어, 타밀어의 영향이 강한 구어체 영어인 맹글리시(Manglish)와 함께 사용된다. 정부는 비표준 말레이어 사용을 권장하지 않지만, 광고 등에서 부적절하다고 인식되는 말레이어를 사용하는 것에 대해 벌금을 부과할 권한은 없다.

말레이시아에는 137개의 현존 언어가 사용되는 등 다양한 언어가 공존한다. 반도 말레이시아에는 이 중 41개 언어가 사용된다. 동말레이시아 원주민 부족들은 말레이어와 관련이 있지만 쉽게 구별되는 고유 언어를 사용한다. 이반어는 사라왁주의 주요 부족 언어이며, 두순어와 카다잔어는 사바주 원주민들이 사용한다. 중국계 말레이시아인들은 주로 중국 남부 지역의 중국어 방언을 사용한다. 주로 사용되는 중국어 방언으로는 관화(만다린), 광둥어, 푸젠어(호키엔) 등이 있다. 타밀어는 대다수의 인도계 말레이시아인들이 주로 사용한다. 소수의 유럽계 말레이시아인들은 포르투갈어 기반의 말라카 크리올이나 스페인어 기반의 차바카노어와 같은 크리올어를 사용한다.

10.3. 종교

말레이시아 헌법은 이슬람교를 "연방의 종교"로 규정하면서도 종교의 자유를 보장한다. 2020년 인구주택총조사에 따르면 민족과 종교적 신념은 높은 상관관계를 보인다. 인구의 약 63.5%가 이슬람교를 믿고, 18.7%는 불교, 9.1%는 기독교, 6.1%는 힌두교, 1.3%는 유교, 도교 및 기타 전통 중국 민간 신앙을 따른다. 2.7%는 무종교이거나 다른 종교를 믿거나 정보를 제공하지 않았다. 사라왁주, 페낭주, 연방 직할구 쿠알라룸푸르는 비무슬림이 다수를 차지한다.

수니파 이슬람의 샤피이파 법학이 말레이시아 이슬람교의 지배적인 분파이며, 18%는 무종파 이슬람교도이다. 말레이시아 헌법은 "말레이인"을 무슬림이며, 말레이어를 일상적으로 사용하고, 말레이 관습을 따르며, 브루나이, 말레이시아, 싱가포르에 거주했거나 조상이 그곳 출신인 사람으로 엄격하게 정의한다. 2010년 인구 조사 통계에 따르면 중국계 인구의 83.6%가 불교 신자이며, 상당수가 도교(3.4%)와 기독교(11.1%)를 따르고, 페낭과 같은 지역에는 소수의 무슬림 인구가 있다. 인도계 인구의 대다수는 힌두교(86.2%)를 따르며, 소수의 기독교(6.0%) 또는 무슬림(4.1%) 신자가 있다. 기독교는 비말레이계 부미푸트라 공동체의 주요 종교(46.5%)이며, 40.4%는 무슬림이다.

무슬림은 자신의 종교와 관련된 문제에 대해 샤리아 법원의 결정을 따라야 한다. 이슬람 판사들은 말레이시아의 주요 마드하브인 이슬람 샤피이 법학파를 따를 것으로 예상된다. 샤리아 법원의 관할권은 결혼, 상속, 이혼, 배교, 종교 개종, 양육권 및 제한적인 이슬람 형법과 같은 문제에서 무슬림에게만 국한된다. 다른 형사 또는 민사 범죄는 샤리아 법원의 관할이 아니며, 샤리아 법원은 민사 법원과 유사한 계층 구조를 가지고 있다. 민사 법원은 이슬람 관행과 관련된 문제를 심리하지 않는다.

10.4. 교육

말레이시아의 교육 시스템은 의무 사항이 아닌 유치원 교육과 6년간의 의무 초등 교육, 그리고 5년간의 선택적 중등 교육으로 구성된다. 초등 교육 시스템의 학교는 말레이시아어로 가르치는 국립 초등학교(세콜라 케방산 숭아이 빈자이, SK 부킷 티우 등)와 중국어나 타밀어로 가르치는 모국어 학교(SJK(C) 핀 화 2, SJK(T) 반다르 멘타캅 등) 두 가지 범주로 나뉜다. 중등 교육(수라 국립 고등학교, 카장 고등학교 등)은 5년간 진행된다. 중등 교육 마지막 해에 학생들은 말레이시아 교육 수료 시험(Sijil Pelajaran Malaysia)을 치른다. 1999년 대학 입학 프로그램(matriculation programme)이 도입된 이후, 대학 입학 전문학교에서 12개월 과정을 마친 학생들은 현지 대학에 등록할 수 있다. 그러나 대학 입학 프로그램에서는 비부미푸트라 학생에게는 정원의 10%만 개방된다.

말레이시아의 주요 고등 교육기관으로는 말라야 대학교(1949년 설립), 말레이시아 과학 대학교(1969년 설립), 말레이시아 국립 대학교(1970년 설립), 말레이시아 공과 대학교(1975년 설립) 등이 있다.

10.5. 보건

말레이시아는 효율적이고 광범위한 이중 의료 시스템을 운영하며, 이는 공공 병원 및 진료소의 광범위한 네트워크를 통해 고도로 보조금을 받는 보편적 의료 시스템과 공존하는 민간 의료 시스템으로 구성된다. 말레이시아 보건부는 국가 인구에 대한 주요 의료 서비스 제공 기관이다. 말레이시아의 의료 시스템은 아시아에서 가장 발달된 시스템 중 하나로 간주되며, 이는 번창하는 의료 관광 산업에 기여한다.

2019년 말레이시아는 GDP의 3.83%를 의료에 지출했다. 2020년 말레이시아의 출생 시 평균 기대 수명은 76세(남성 74세, 여성 78세)였으며, 영아 사망률은 출생 1,000명당 7명이었다. 2020년 말레이시아의 총 출산율은 2.0명으로, 인구 대체 수준인 2.1명보다 약간 낮았다. 2020년 조출생률은 인구 1,000명당 16명, 조사망률은 인구 1,000명당 5명이었다.

2021년 말레이시아 성인의 주요 사망 원인은 관상동맥질환으로, 2020년 의학적으로 인증된 사망자의 17%를 차지했으며, 폐렴이 11%로 그 뒤를 이었다. 교통사고는 주요 건강 위험 요소로 간주되며, 말레이시아는 인구 대비 세계에서 교통사고 사망률이 가장 높은 국가 중 하나이다. 흡연 또한 전국적으로 주요 건강 문제로 간주된다.

11. 문화

말레이시아는 다민족, 다문화, 다언어 사회이다. 외국 무역이 시작된 시기부터 중국 문화와 인도 문화의 상당한 영향이 존재한다. 다른 문화적 영향으로는 페르시아 문화, 아랍 문화, 영국 문화가 있다. 정부 구조와 사회 계약 이론으로 인해 소수 민족의 문화 동화는 최소화되었다. 말레이시아와 이웃 국가, 특히 인도네시아 간에는 일부 문화적 분쟁이 존재한다.

1971년 정부는 말레이시아 문화를 정의하는 "국가 문화 정책"을 만들었다. 이 정책은 말레이시아 문화가 말레이시아 원주민의 문화에 기반해야 하며, 다른 문화의 적절한 요소를 통합할 수 있고, 이슬람이 그 일부 역할을 해야 한다고 명시했다. 또한 다른 언어보다 말레이어를 우선시했다. 이러한 정부의 문화 개입은 문화적 자유가 줄어들었다고 느끼는 비말레이인들 사이에서 분노를 일으켰다. 중국계 및 인도계 협회 모두 정부에 각서를 제출하여 비민주적인 문화 정책을 수립했다고 비난했다.

11.1. 예술

전통적인 말레이시아 예술은 주로 조각, 직조, 은세공 분야에 집중되어 있었다. 전통 예술은 농촌 지역의 수공예 바구니에서부터 말레이 왕실의 은세공품에 이르기까지 다양하다. 일반적인 예술품으로는 장식용 크리스, 빈랑 세트, 바틱 및 송켓 직물 등이 있다. 동말레이시아 원주민들은 목각 가면으로 유명하다. 각 민족 집단은 뚜렷한 공연 예술을 가지고 있으며, 서로 겹치는 부분은 거의 없다. 그러나 말레이 예술은 인도의 역사적 영향으로 인해 북인도적인 영향을 일부 보여준다.

전통 말레이 음악 및 공연 예술은 인도, 중국, 태국, 인도네시아의 영향을 받은 클란탄-파타니 지역에서 유래한 것으로 보인다. 음악은 타악기를 중심으로 하며, 가장 중요한 것은 겐당(북)이다. 최소 14가지 유형의 전통 북이 있다. 북과 기타 전통 타악기는 종종 천연 재료로 만들어진다. 음악은 전통적으로 이야기 전달, 생애 주기 행사 기념, 추수와 같은 행사에 사용되었다. 한때는 장거리 통신의 한 형태로 사용되기도 했다. 동말레이시아에서는 아궁 및 쿨린탕과 같은 공 기반 악기 앙상블이 장례식 및 결혼식과 같은 의식에 일반적으로 사용된다. 이러한 앙상블은 필리핀의 민다나오, 인도네시아의 칼리만탄, 브루나이와 같은 인접 지역에서도 흔하다.

말레이시아는 문자가 도입되기 전부터 존재해 왔으며 오늘날까지 이어지는 강력한 구전 전통을 가지고 있다. 각 말레이 술탄국은 기존 구전 이야기와 이슬람과 함께 전해진 이야기의 영향을 받아 자체적인 문학 전통을 만들었다. 최초의 말레이 문학은 아랍 문자로 작성되었다. 가장 오래된 것으로 알려진 말레이 문서는 1303년에 제작된 트렝가누 비문이다. 중국 및 인도 문학은 말레이시아에서 해당 언어 사용자의 수가 증가함에 따라 보편화되었으며, 19세기에 해당 지역의 언어를 기반으로 한 현지 제작 작품이 생산되기 시작했다. 영어 또한 일반적인 문학 언어가 되었다. 1971년 정부는 다양한 언어의 문학을 정의하는 조치를 취했다. 말레이어로 작성된 문학은 "말레이시아의 국가 문학", 기타 부미푸트라 언어로 작성된 문학은 "지역 문학", 기타 언어로 작성된 문학은 "부문 문학"으로 불렸다. 말레이 시는 고도로 발달했으며 다양한 형식을 사용한다. 히카얏 형식은 인기가 있으며, 판툰은 말레이어에서 다른 언어로 퍼져나갔다.

11.2. 음식

말레이시아의 요리는 인구의 다민족 구성을 반영한다. 국내 및 주변 지역의 많은 문화가 요리에 큰 영향을 미쳤다. 영향의 대부분은 말레이, 중국, 인도, 태국, 자바, 수마트라 문화에서 비롯되었으며, 이는 주로 고대 향신료 무역로의 일부였기 때문이다. 요리는 싱가포르 및 브루나이와 매우 유사하며, 필리핀 요리와도 유사점을 보인다. 각 주마다 다양한 요리가 있으며, 말레이시아의 음식은 종종 원래 요리와는 다르다.

때로는 원래 문화에는 없는 음식이 다른 문화에 동화되기도 한다. 예를 들어, 말레이시아의 중국 식당에서는 종종 말레이 요리를 제공한다. 한 문화의 음식이 때로는 다른 문화의 스타일을 사용하여 조리되기도 한다. 예를 들어, 삼발 블라찬(새우장)은 중국 식당에서 공심채 볶음(깡꿍 블라찬)을 만드는 재료로 흔히 사용된다. 이는 많은 말레이시아 음식이 특정 문화로 거슬러 올라갈 수 있지만, 그들만의 정체성을 가지고 있음을 의미한다. 쌀은 주식이며 국가 문화의 중요한 구성 요소이다. 칠리는 현지 요리에서 흔히 발견되지만, 이것이 반드시 맵다는 것을 의미하지는 않는다.

대표적인 말레이시아 음식으로는 코코넛밀크로 지은 밥에 멸치 볶음, 땅콩, 삶은 달걀, 오이 등을 곁들여 매콤한 삼발 소스와 함께 먹는 나시르막, 꼬치구이인 사테, 인도식 전병인 로티 차나이, 다양한 종류의 매콤한 국수인 락사 등이 있다. 각 민족의 전통 음식이 융합되어 독특한 맛을 내며, 지역별로 특색 있는 음식들도 발달해 있다.

11.3. 스포츠

말레이시아에서 인기 있는 스포츠로는 축구, 배드민턴, 필드하키, 볼링, 테니스, 스쿼시, 무술, 승마, 세일링, 스케이트보드 등이 있다. 축구는 말레이시아에서 가장 인기 있는 스포츠이다. 배드민턴 경기 또한 수천 명의 관중을 끌어모으며, 1948년 이래 말레이시아는 남자 배드민턴 단체전 세계 선수권 대회인 토마스컵을 개최한 4개국 중 하나이다. 말레이시아 론볼스 연맹은 1997년에 등록되었다. 스쿼시는 영국군에 의해 전래되었으며, 1939년에 첫 대회가 열렸다. 말레이시아 스쿼시 라켓 협회는 1972년 6월 25일에 창설되었다. 남자 국가대표 필드하키팀은 2022년 6월 기준 세계 10위를 기록했다. 제3회 하키 월드컵과 제10회 대회가 쿠알라룸푸르의 메르데카 스타디움에서 개최되었다. 말레이시아에는 자체 포뮬러 원 트랙인 세팡 국제 서킷이 있으며, 1999년에 첫 말레이시아 그랑프리가 개최되었다. 전통 스포츠로는 말레이인들이 주로 수련하는 가장 일반적인 무술 스타일인 실랏 멜라유가 있다.

말라야 연방 올림픽 위원회는 1953년에 결성되어 1954년 IOC의 승인을 받았다. 1956년 멜버른 올림픽에 처음 참가했다. 이 위원회는 1964년에 말레이시아 올림픽 평의회로 개칭되었으며, 창설 이후 한 번을 제외하고 모든 올림픽에 참가했다. 올림픽에 파견된 선수단 중 가장 많은 인원은 1972년 뮌헨 올림픽에 파견된 57명이었다. 말레이시아는 올림픽 외에도 패럴림픽에도 참가한다. 말레이시아는 1950년 말라야, 1966년 말레이시아로 코먼웰스 게임에 참가했으며, 1998년 쿠알라룸푸르에서 대회를 개최했다.

11.4. 대중 매체

말레이시아의 주요 신문은 정부와 집권 연립 정당이 소유하고 있으나, 일부 주요 야당도 자체 신문을 발행하여 일반 신문과 함께 공개적으로 판매한다. 양 지역의 미디어 간에는 분열이 존재한다. 반도 기반 미디어는 동부 지역 뉴스를 낮게 우선시하며 종종 동부 주들을 반도의 식민지로 취급한다. 이로 인해 동말레이시아 지역인 사라왁은 2014년부터 인터넷 스트리밍으로 TV 사라왁을 시작했고, 2020년 10월 10일에는 TV 방송국으로 개국하여 반도 기반 미디어의 낮은 우선순위와 보도 범위를 극복하고 동말레이시아의 대표성을 강화하려 했다. 언론은 인도네시아와 말레이시아 간의 긴장을 고조시키고 말레이시아인들에게 인도네시아인에 대한 나쁜 이미지를 심어준다는 비난을 받아왔다. 말레이시아에는 말레이어, 영어, 중국어, 타밀어 일간지가 있다. 카다잔두순어와 바자우어 뉴스는 TV 방송 베리타 RTM을 통해서만 제공된다. 카다잔어 뉴스는 과거 더 보르네오 포스트, 보르네오 메일, 데일리 익스프레스, 뉴 사바 타임스와 같은 간행물에 포함되었으나, 신문 또는 섹션으로서의 발행이 중단되었다.

언론의 자유는 제한적이며, 출판권 및 정보 유포에 대한 수많은 제한이 있다. 정부는 과거 선거 전에 야당 신문을 단속하려 한 적이 있다. 2007년, 정부 기관은 모든 민영 텔레비전 및 라디오 방송국에 야당 지도자들의 연설 방송을 자제하라는 지침을 내렸으며, 이는 야당인 민주행동당 정치인들의 비난을 받았다. 모든 타블로이드 신문 중 하나를 제외하고 정부 통제에서 벗어나 있는 사바주는 말레이시아에서 가장 자유로운 언론을 가지고 있다. 인쇄 출판법과 같은 법률 또한 표현의 자유를 축소시킨다는 비판을 받고 있다.

11.5. 공휴일과 축제

말레이시아인들은 일 년 내내 여러 공휴일과 축제를 지낸다. 일부는 연방 공휴일로 지정되어 있고 일부는 각 주에서 지킨다. 다른 축제들은 특정 민족이나 종교 집단에 의해 지켜지며, 각 주요 집단의 주요 공휴일은 공휴일로 선포되었다. 가장 많이 지켜지는 국경일은 8월 31일의 하리 메르데카(독립기념일)로, 1957년 말라야 연방의 독립을 기념한다. 9월 16일의 말레이시아의 날은 1963년 연방 결성을 기념한다. 다른 주목할 만한 국경일로는 노동절(5월 1일)과 국왕 탄신일(6월 첫째 주)이 있다.

이슬람교가 국교이므로 무슬림 공휴일이 두드러진다. 하리 라야 푸아사(또는 하리 라야 아이딜피트리, 이드 알피트르의 말레이어), 하리 라야 하지(또는 하리 라야 아이딜아드하, 이드 알아드하의 말레이어), 마울리두르 라술(예언자 탄신일) 등이 지켜진다. 말레이시아 중국인들은 중국 설과 같은 축제 및 기타 전통 중국 신앙과 관련된 축제를 지낸다. 부처님 오신 날은 불교도들이 지키고 기념한다. 말레이시아 힌두교도들은 빛의 축제인 디왈리를 기념하며, 타이푸삼은 전국의 순례자들이 바투 동굴에 모이는 종교 의식이다. 말레이시아 기독교 공동체는 다른 지역의 기독교인들이 지키는 대부분의 공휴일, 특히 크리스마스와 부활절을 기념한다. 이 외에도 사라왁의 다약 공동체는 가와이라는 추수 축제를, 카다잔두순 공동체는 카마탄을 기념한다. 대부분의 축제가 특정 민족이나 종교 집단과 관련되어 있음에도 불구하고, 축하 행사는 보편적이다. "오픈 하우스"라는 관습에 따라 말레이시아인들은 다른 사람들의 축하 행사에 참여하며, 종종 축제와 관련된 사람들의 집을 방문한다.