1. 개요

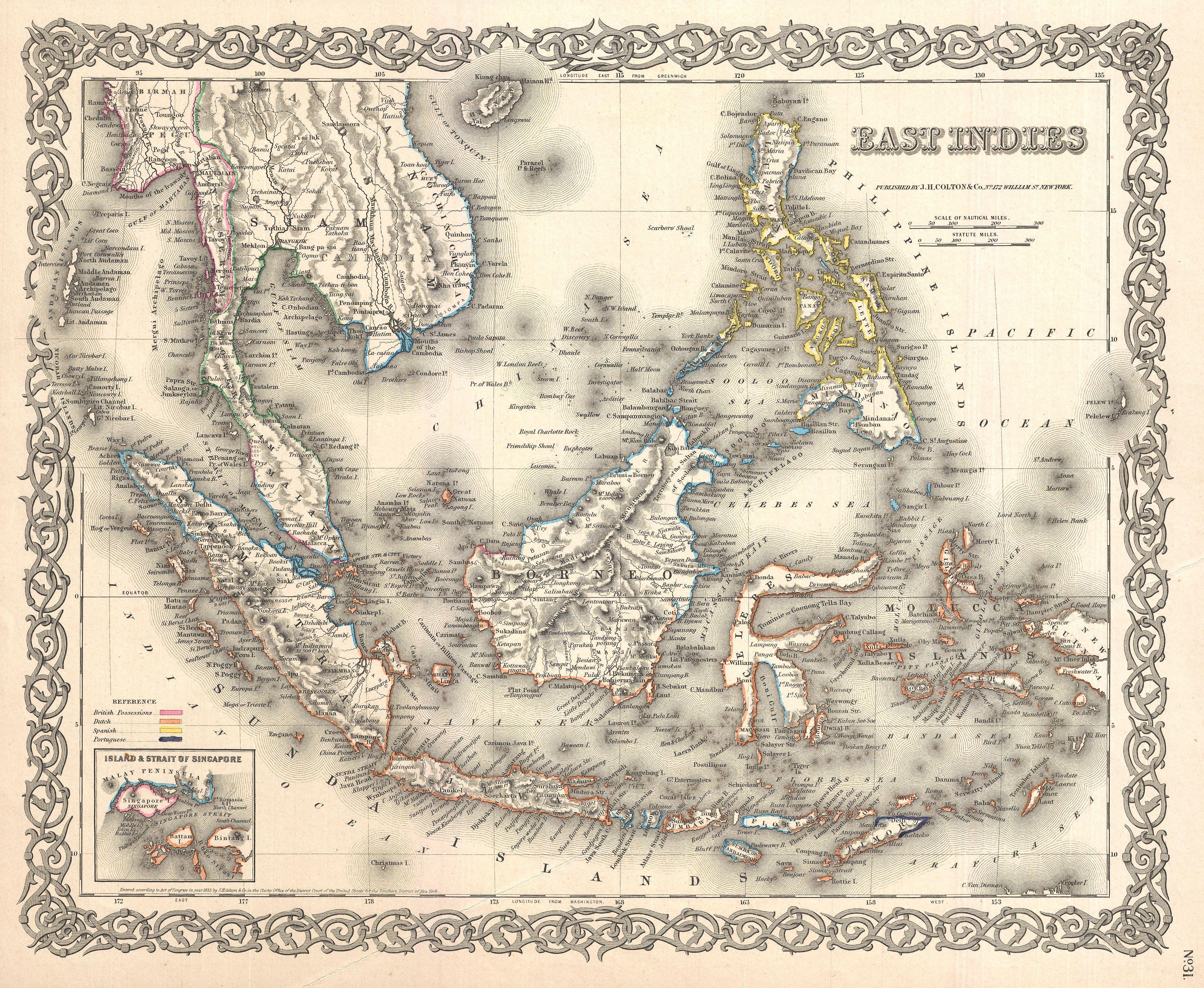

인도네시아 공화국(인도네시아어: Republik Indonesia레푸블릭 인도네시아인도네시아어)은 동남아시아와 오세아니아에 걸쳐 있는 세계 최대의 도서 국가이다. 17,000개가 넘는 섬으로 구성되어 있으며, 주요 섬으로는 수마트라, 자와(자바), 술라웨시, 그리고 보르네오와 뉴기니섬의 일부가 포함된다. 인도양과 태평양 사이에 위치하며, 면적은 190.46 만 km2로 세계 14위이다. 약 2억 8천만 명 이상의 인구를 보유하여 세계 4위의 인구 대국이자 세계에서 가장 많은 이슬람 신자를 가진 국가이다. 세계에서 가장 인구가 많은 섬인 자와섬에는 인도네시아 전체 인구의 절반 이상이 거주하고 있다.

인도네시아는 대통령제 공화국으로, 선출된 의회를 가지고 있으며 38개의 주(Provinsi)로 구성되는데, 이 중 9개 주는 특별 자치 지위를 갖는다. 현재 수도는 자카르타이며, 세계에서 두 번째로 인구가 많은 도시 지역이다. 그러나 정부는 수도를 보르네오섬의 누산타라로 이전할 계획을 추진 중이다. 인도네시아는 파푸아뉴기니, 동티모르, 말레이시아 동부와 육상 국경을 접하고 있으며, 싱가포르, 베트남, 필리핀, 호주, 팔라우, 인도와 해상 국경을 공유한다. 광대한 열대 우림 지역을 보유하고 있어 세계적으로 매우 높은 수준의 생물 다양성을 자랑한다.

인도네시아 군도는 최소 7세기부터 해상 무역의 중심지였으며, 수마트라의 스리위자야 왕국과 이후 자와의 마자파힛 왕국이 중국 대륙 및 인도 아대륙과 교역했다. 수세기에 걸쳐 지역 통치자들은 외래 문화를 받아들여 힌두교와 불교 왕국이 번성했으며, 이후 이슬람교가 전파되었다. 대항해시대에는 유럽 열강들이 향신료 무역을 독점하기 위해 경쟁했다. 약 3세기 반 동안의 네덜란드 식민 통치 이후, 인도네시아는 제2차 세계 대전 이후 독립을 쟁취했다. 독립 이후 인도네시아는 분리주의, 부패, 자연재해 등의 도전에 직면하는 한편, 민주화와 급속한 경제 성장을 이루었다.

인도네시아 사회는 수백 개의 민족 및 언어 집단으로 구성되며, 자와인이 가장 큰 비중을 차지한다. 국가 정체성은 "Bhinneka Tunggal Ika비네카 퉁갈 이카카위어"(고대 자와어로 '다양성 속의 통일')라는 모토 아래 통합되며, 국가 공용어, 문화적·종교적 다원주의, 식민주의와 그에 대한 저항의 역사를 공유한다. 신흥공업국인 인도네시아 경제는 명목 GDP 기준 세계 16위, PPP 기준 8위이다. 세계에서 세 번째로 큰 민주주의 국가이자 국제 관계에서 중견국으로서, 인도네시아는 UN, WTO, G20, BRICS 회원국이며, 비동맹 운동, ASEAN, EAS, APEC, OIC의 창립 회원국이다.

2. 어원

'인도네시아'(Indonesia인도네시아인도네시아어)라는 국명은 고대 그리스어 단어인 '인도스'(Ἰνδός인도스고대 그리스어 (1453년 이전), 인더스강을 지칭)와 '네소스'(νῆσος네소스고대 그리스어 (1453년 이전), '섬'을 의미)에서 유래했다. 따라서 '인도네시아'는 "인도의 섬들" 또는 "인도양의 섬들"을 의미하며, 이는 인도 아대륙과 인도네시아 군도 사이의 유사성을 시사한다. 이 명칭 자체는 인도네시아가 독립 국가로 형성되기 훨씬 이전인 19세기로 거슬러 올라간다.

1850년, 영국의 민족학자인 조지 윈저 얼은 "인도 군도" 또는 "말레이 군도"의 주민들을 지칭하기 위해 '인두네시아인'(Indunesians영어)과 '말라유네시아인'(Malayunesians영어, 그가 선호했던 용어)이라는 용어를 제안했다. 같은 간행물에서 얼의 제자인 제임스 리처드슨 로건은 '인도네시아'를 '인도 군도'의 동의어로 사용했다.

그러나 네덜란드 동인도에서 활동하던 네덜란드 학자들은 초기에 '인도네시아'라는 용어 사용을 꺼렸다. 그들은 '말레이 군도'(Maleische Archipel말레이스 아르히펠네덜란드어), '네덜란드령 동인도'(Nederlandsch Oost Indië네덜란츠 오스트 인디에네덜란드어), 통칭 '인디에'(Indië인디에네덜란드어), '더 오스트'(de Oost더 오스트네덜란드어, '동방'), 그리고 물타툴리가 1860년 그의 소설 《막스 하벨라르》에서 소개한 용어인 '인술린더'(Insulinde인술린더네덜란드어)와 같은 명칭을 선호했다.

1900년 이후, '인도네시아'는 네덜란드 외부의 학계에서 더 보편적으로 사용되기 시작했다. 인도네시아 민족주의 단체들도 정치적 표현을 위해 이 명칭을 채택하기 시작했다. 베를린 대학교의 아돌프 바스티안은 그의 저서 《인도네시아 또는 말레이 군도의 섬들, 1884-1894년》(Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884-1894인도네지엔 오더 디 인젤른 데스 말라이셴 아르히펠스, 1884-1894독일어)을 통해 이 이름을 더욱 대중화시켰다. '인도네시아'라는 이름을 사용한 최초의 인도네시아 학자는 이후 키 하자르 데완타라로 알려진 수와르디 수랴닝그랏으로, 그는 1913년 네덜란드에 '인도네시아 보도국'(Indonesisch Pers-bureau인도네시스 페르스뷔로네덜란드어)이라는 언론사를 설립했다. 1920년대에 이르러 이 명칭은 더욱 확고히 자리 잡게 되었다.

3. 역사

인도네시아의 역사는 선사 시대 인류의 거주와 오스트로네시아족의 이주로부터 시작하여, 힌두교-불교 왕국과 이슬람 술탄국이 번성했던 고대 및 중세 시대를 거친다. 이후 유럽 세력의 도래와 함께 네덜란드 식민 통치를 경험했으며, 제2차 세계 대전 중 일본의 점령기를 겪었다. 일본 패망 후 독립을 선언하고 독립 전쟁을 통해 공화국을 수립하였으며, 독립 이후에는 수카르노와 수하르토 시대를 거쳐 현재의 개혁기에 이르는 다양한 정치적, 사회적 변화를 겪어왔다.

3.1. 선사 시대

인도네시아 군도는 신생대 초부터 매우 복잡한 지각 활동을 통해 형성되었으며, 플라이스토세(약 258만 년 전)에 이르러 현재와 같은 모습을 갖추기 시작했다. 당시 지구 해수면은 현재보다 평균 130 m 낮았으며, 이로 인해 아시아 대륙과 연결된 순다랜드(현재의 수마트라, 자와, 칼리만탄 및 그 사이의 바다 포함)와 사훌랜드(현재의 파푸아, 오스트레일리아 및 아라푸라해 포함)가 존재했다. 이 두 육지 사이에는 현재의 술라웨시, 누사틍가라, 말루쿠를 포함하는 왈라세아 지역이 있었다.

인도네시아 군도는 약 200만 년 전부터 50만 년 전 사이에 살았던 호모 에렉투스("자와인")의 화석이 발견되면서 초기 인류 거주 증거가 확인되었다. 플로레스섬에서 발견된 호모 플로레시엔시스 화석은 약 70만 년 전부터 6만 년 전의 것으로 추정되며, 현생인류인 호모 사피엔스는 약 4만 3천 년 전에 이 지역에 도착한 것으로 보인다.

술라웨시와 보르네오에서는 세계에서 가장 오래된 동굴 벽화들이 발견되었는데, 이는 4만 년에서 6만 년 전의 것으로 추정된다. 예를 들어, 루방 제리지 살레 동굴의 황소 그림은 최소 4만 년에서 4만 4천 년 전의 것으로 연대가 측정되었다. 서부 자와의 구눙 파당 거석 유적지, 술라웨시의 로레 린두, 수마트라의 니아스와 숨바섬 등지의 거석 유적들은 초기 인류 정착과 제례 문화를 반영한다.

약 7만 4천 년 전, 오늘날 토바호가 위치한 곳에서 VEI-8 규모의 토바 슈퍼화산 폭발이 발생했다. 이 폭발은 전 지구적인 화산 겨울을 초래하고 기후를 냉각시켰으며, 인류 진화에도 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 마지막 빙하기 말기(약 1만 2천 년 전)에는 해수면이 5천 년 동안 60 m 상승하여 낮은 지대가 물에 잠기고 높은 지대는 섬으로 분리되면서 현재의 인도네시아 군도가 형성되었다.

기원전 2000년경, 타이완에서 출발한 오스트로네시아족이 동남아시아에 도착하기 시작했다. 이들은 동쪽으로 확산하면서 토착 멜라네시아인들을 군도 동쪽 끝으로 밀어내거나 동화시켰고, 점차 인도네시아 인구의 다수를 형성하게 되었다. 유리한 농업 조건과 기원전 8세기경의 논벼 재배와 같은 농업 기술의 발달은 기원후 1세기경 마을과 초기 왕국들의 성장을 가능하게 했다. 군도의 전략적 위치는 인도 아대륙 및 중국 대륙과의 섬 간 및 국제 교류를 촉진하여, 무역을 통해 인도네시아의 역사와 문화에 깊은 영향을 미쳤다.

3.2. 고대 및 중세 왕국

인도네시아의 고대 및 중세 시대는 힌두교와 불교 문화의 영향과 이슬람교의 전파 속에서 다양한 왕국들이 흥망성쇠를 거듭한 시기였다. 이 시기에는 스리위자야와 마자파힛과 같은 강력한 해상 및 육상 왕국들이 등장하여 지역 패권을 다투었으며, 문화적으로도 큰 발전을 이루었다.

3.2.1. 힌두-불교 왕국 시대

기원후 7세기경, 수마트라를 중심으로 한 해상 왕국 스리위자야가 무역을 통해 번성하며 힌두교와 불교의 영향을 받아들였다. 스리위자야는 강력한 해군력을 바탕으로 믈라카 해협을 장악하고 동남아시아 해상 무역의 중심지로 발전했으며, 그 영향력은 자와, 말레이 반도, 태국 남부까지 미쳤다. 스리위자야는 또한 불교 학문의 중심지 역할도 수행했다.

8세기부터 10세기 사이 자와섬에서는 불교 왕조인 사일렌드라와 힌두 왕조인 마타람 왕국이 흥망성쇠를 거듭했다. 사일렌드라 왕조는 세계 최대의 불교 사원인 보로부두르를 건립했으며, 마타람 왕국은 장엄한 힌두 사원인 프람바난을 남기는 등 찬란한 문화유산을 남겼다. 두 왕조는 경쟁과 협력을 반복하며 자와섬 중부의 정치, 문화적 지형을 형성했다.

13세기 후반 동부 자와에 건국된 힌두 왕국 마자파힛은 가자 마다 재상 시절에 전성기를 맞이하여 인도네시아 군도 대부분을 지배했으며, 이는 종종 인도네시아 역사의 "황금기"로 불린다. 마자파힛은 강력한 군사력과 해상력을 바탕으로 광대한 영토를 통치했으며, 다양한 종교와 문화가 공존하는 다원적인 사회를 이루었다. 그러나 내부 분열과 이슬람 세력의 성장으로 인해 16세기 초에 쇠퇴하였다.

이 외에도 쿠타이, 타루마나가라, 순다, 크디리, 싱하사리, 발리 왕국 등 여러 힌두-불교 왕국들이 인도네시아 각지에서 흥망을 거듭하며 독자적인 문화를 발전시켰다. 이들 왕국은 농업, 무역, 종교를 중심으로 발전했으며, 건축, 조각, 문학 등 다양한 분야에서 풍부한 문화유산을 남겼다.

3.2.2. 이슬람 술탄국 시대

이슬람교는 13세기경 수마트라 북부에 처음 전파되기 시작했으며, 이후 무역상과 수피 학자들을 통해 점차 다른 섬으로 확산되었다. 특히 15세기 이후 믈라카 해협의 믈라카 술탄국이 이슬람 무역의 중심지로 부상하면서 이슬람화가 가속화되었다. 힌두-불교 왕국들이 쇠퇴하면서 이슬람을 국교로 하는 술탄국들이 인도네시아 군도 각지에 등장했다.

자와섬에서는 15세기 말 드막 술탄국이 최초의 이슬람 국가로 등장하여 마자파힛의 영향력을 약화시키고 이슬람을 전파하는 데 중요한 역할을 했다. 이후 파장 술탄국을 거쳐 16세기 후반에는 마타람 술탄국이 자와섬의 패권을 장악하며 강력한 이슬람 국가로 성장했다. 마타람 술탄국은 네덜란드 세력에 저항하기도 했으나, 내부 분열과 외세의 개입으로 점차 약화되었다.

수마트라섬에서는 아체 술탄국이 16세기 초부터 강력한 해상 세력으로 부상하여 후추 무역을 독점하고 포르투갈 세력에 맞섰다. 아체 술탄국은 이슬람 학문의 중심지 역할도 수행했으며, 20세기 초까지 네덜란드의 식민 통치에 격렬하게 저항했다. 이 외에도 반텐, 테르나테, 티도레, 고와, 보네 등 여러 술탄국들이 각 지역에서 번성하며 독자적인 정치·문화 체제를 발전시켰다. 이들 술탄국은 무역, 농업, 해상 활동을 통해 부를 축적했으며, 이슬람 문화와 토착 문화가 융합된 독특한 양식을 발전시켰다. 그러나 유럽 세력의 침투와 내부 갈등으로 인해 점차 쇠퇴하거나 식민 지배하에 놓이게 되었다.

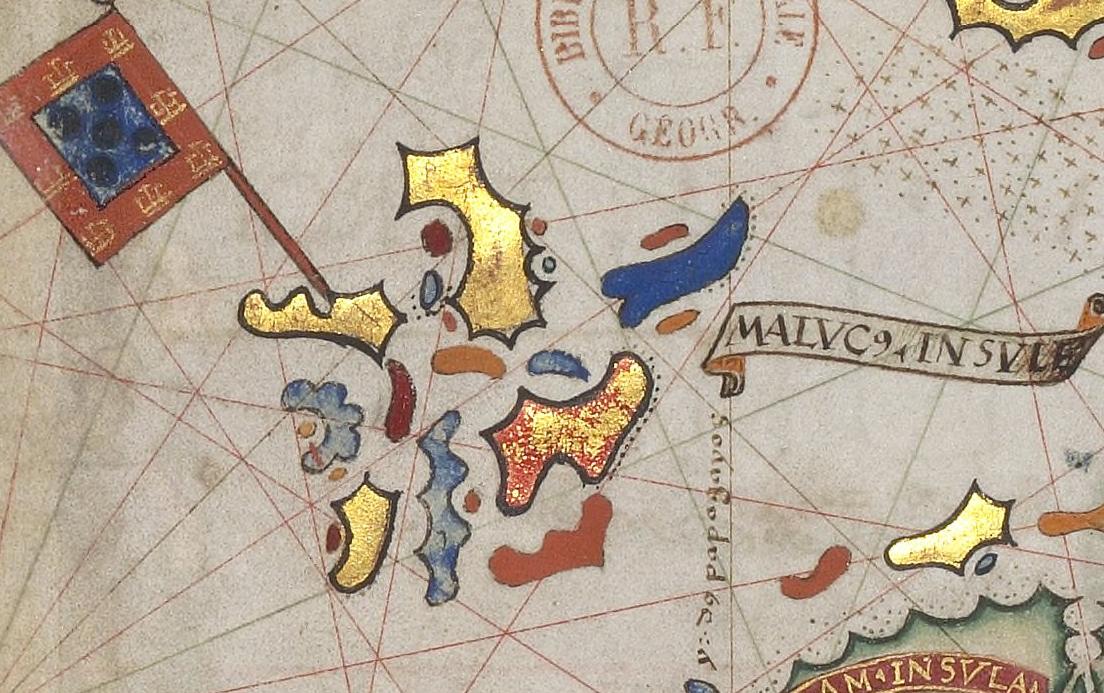

3.2.3. 유럽 세력의 도래와 초기 식민 활동

16세기 초, 유럽 열강들은 향신료 무역의 막대한 이익을 찾아 인도네시아 군도로 진출하기 시작했다. 1511년 포르투갈의 아폰수 드 알부케르크가 이끄는 함대가 믈라카를 점령하면서 유럽 세력의 본격적인 동남아시아 진출이 시작되었다. 포르투갈은 향신료의 주요 생산지였던 말루쿠 제도에 관심을 집중하여, 1512년 프란시스쿠 세랑의 원정대가 도착하여 테르나테와 동맹을 맺고 향신료 무역 거점을 확보하려 했다. 포르투갈은 정향, 육두구 등의 향신료를 독점하려 했으나, 다른 술탄국 및 이후 등장하는 유럽 경쟁 세력과의 갈등에 직면했다.

16세기 말에는 네덜란드와 잉글랜드 상인들이 인도네시아 군도에 도착하기 시작했다. 네덜란드는 1602년 네덜란드 동인도 회사(VOC)를 설립하여 보다 조직적이고 강력한 상업 활동을 전개했다. VOC는 포르투갈 세력을 몰아내고 향신료 무역의 주도권을 장악하기 위해 적극적으로 나섰으며, 반텐, 암본 등지에 무역 거점을 마련했다. 1619년에는 얀 피터르슨 쿤이 자카르타를 정복하고 바타비아를 건설하여 VOC의 아시아 무역 중심지로 삼았다.

영국 또한 영국 동인도 회사를 통해 인도네시아에서의 영향력 확대를 시도했으나, 네덜란드와의 경쟁에서 밀려나 주로 인도에 집중하게 되었다. 초기 유럽 세력들은 주로 향신료 무역 독점에 초점을 맞추었으며, 이를 위해 지역 술탄국들과 동맹을 맺거나 무력 충돌을 벌이는 등 복잡한 관계를 형성했다. 이 과정에서 유럽 열강들은 점차 단순한 무역 활동을 넘어 정치적, 군사적 영향력을 확대하며 인도네시아 식민화의 기반을 다져나갔다.

3.3. 네덜란드 식민 시대

네덜란드의 인도네시아 지배는 네덜란드 동인도 회사(VOC)를 통한 간접 통치에서 시작하여 네덜란드 정부의 직접 통치로 이어졌으며, 이는 인도네시아 민중의 광범위한 저항과 민족 운동을 촉발했다. 이 시기는 인도네시아 사회, 경제, 정치 구조에 깊은 영향을 미쳤다.

3.3.1. 네덜란드 동인도 회사(VOC) 통치

1602년 설립된 네덜란드 동인도 회사(VOC)는 아시아에서의 향신료 무역 독점을 목표로 설립된 강력한 상업 기업이었다. VOC는 단순한 무역 회사를 넘어, 조약 체결권, 군대 보유권, 요새 건설권 등 국가와 유사한 권한을 위임받아 인도네시아 군도에서 네덜란드의 이익을 대변했다. 초기에는 반텐, 암본 등지에 교역소를 설치하며 활동을 시작했으며, 1619년에는 자카르타를 정복하고 그 자리에 바타비아를 건설하여 아시아 무역의 중심지로 삼았다.

VOC는 경쟁 상대였던 포르투갈, 영국 세력을 점차 몰아내고, 정향, 육두구, 후추 등 주요 향신료 생산지를 장악했다. 이를 위해 지역 술탄국들과 복잡한 동맹 및 적대 관계를 맺었으며, 때로는 무력을 사용하여 반항하는 세력을 진압했다. VOC는 강제 경작 제도와 유사한 형태로 특정 작물의 재배를 강요하고, 생산된 농산물을 헐값에 수매하여 막대한 이익을 얻었다. 또한, 지역 간 무역 통제와 과도한 세금 징수로 인도네시아 민중의 삶은 피폐해졌다.

그러나 18세기 후반에 이르러 VOC는 내부 부패, 방만한 경영, 영국과의 경쟁 심화, 그리고 끊임없는 현지인들의 저항 등으로 인해 재정적 어려움에 직면했다. 결국 1799년 네덜란드 정부는 VOC를 해산시키고, VOC가 관할하던 인도네시아 지역에 대한 통치권을 직접 인수하게 되었다. VOC의 통치는 인도네시아에 깊은 상처를 남겼지만, 동시에 광범위한 지역을 하나의 행정 체계하에 통합하는 결과를 가져와 이후 인도네시아 국가 형성의 밑바탕이 되기도 했다.

3.3.2. 네덜란드 직접 통치와 식민지 확장

1799년 네덜란드 동인도 회사(VOC)가 해체된 후, 인도네시아 군도에 대한 통치권은 네덜란드 정부로 이관되었다. 나폴레옹 전쟁 기간 동안 잠시 영국과 프랑스의 지배를 받기도 했으나, 전쟁 후 다시 네덜란드의 영향력 아래 놓이게 되었다. 19세기 초, 네덜란드는 식민지 경영을 강화하기 위해 직접 통치 체제를 확립하고 영토 확장에 적극적으로 나섰다.

1830년, 당시 총독이었던 요하네스 판 덴 보스는 재정난 타개를 위해 악명 높은 강제경작제도(Cultuurstelsel)를 도입했다. 이 제도는 농민들에게 수출용 작물(커피, 사탕수수, 인디고 등) 재배를 강요하고, 생산량의 일부 또는 경작지의 일부를 정부에 바치도록 하는 것이었다. 이는 네덜란드에게 막대한 이익을 가져다주었지만, 인도네시아 농민들에게는 극심한 착취와 기근을 초래했다.

네덜란드는 식민지 영토를 확장하기 위해 여러 차례 전쟁을 벌였다. 대표적인 전쟁으로는 파드리 전쟁(1803-1838)이 있는데, 이는 수마트라 서부의 이슬람 개혁파(파드리)와 전통 귀족 세력 간의 갈등에 네덜란드가 개입하면서 시작되었다. 결국 네덜란드는 파드리 세력을 제압하고 미낭카바우 지역을 장악했다. 자와 전쟁(1825-1830)은 디포네고로 왕자가 이끈 대규모 반(反)네덜란드 봉기였으나, 네덜란드의 우세한 군사력에 의해 진압되었다. 아체 전쟁(1873-1904)은 수마트라 북부의 강력한 이슬람 술탄국인 아체와의 장기간에 걸친 치열한 전쟁으로, 네덜란드는 막대한 희생을 치른 끝에 아체 지역을 점령했다. 이 외에도 발리, 롬복, 보르네오, 술라웨시 등지에서도 크고 작은 저항과 정복 전쟁이 이어졌다.

19세기 말에서 20세기 초에 이르러 네덜란드는 현재 인도네시아 영토 대부분을 직접 또는 간접적으로 지배하게 되었다. 식민 통치는 도로, 철도, 항만 등 일부 기반 시설 건설을 가져오기도 했지만, 근본적으로는 인도네시아의 자원을 수탈하고 민중을 억압하는 구조였다. 이러한 착취와 억압은 인도네시아 민중의 불만을 고조시켰고, 20세기 초 민족 운동이 본격적으로 성장하는 배경이 되었다.

3.3.3. 민족 운동과 독립 의식의 성장

20세기 초, 네덜란드의 식민 통치가 장기화되면서 인도네시아 민중의 불만과 저항 의식도 점차 커져갔다. 네덜란드가 일부 인도네시아인에게 서구식 교육 기회를 제공한 윤리 정책(Ethische Politiek)은 역설적으로 민족 지도자들을 육성하는 계기가 되었다. 이들은 서구 사상을 접하며 민족의 현실을 자각하고 독립의 필요성을 느끼기 시작했다.

1908년, 자와섬의 지식인들을 중심으로 부디 우토모(Budi Utomo, '숭고한 노력')가 결성되었다. 이는 인도네시아 최초의 근대적 민족 운동 단체로 평가받으며, 주로 교육과 문화 발전을 통해 민족의 지위를 향상시키고자 했다. 부디 우토모의 결성은 인도네시아 민족 운동의 시작을 알리는 중요한 사건으로 여겨지며, 5월 20일은 '민족 각성의 날'로 기념되고 있다.

이후 다양한 성격의 민족 운동 단체들이 등장했다. 1911년 결성된 사레캇 이슬람(Sarekat Islam, '이슬람 동맹')은 초기에는 상인들의 권익 보호를 목적으로 했으나, 점차 대중적인 정치 조직으로 발전하여 광범위한 지지를 받았다. 이슬람을 기반으로 한 이 단체는 반식민주의를 표방하며 네덜란드 통치에 비판적인 목소리를 냈다. 한편, 네덜란드 사회주의자들과 인도네시아 지식인들이 주도한 인도 사회민주주의 동맹(ISDV)은 이후 인도네시아 공산당(PKI)으로 발전하여 노동 운동과 농민 운동을 이끌었다.

1920년대에는 보다 급진적인 민족주의 운동이 확산되었다. 특히 수카르노와 같은 젊은 지도자들이 등장하여 완전한 독립을 주장했다. 1927년 수카르노는 인도네시아 국민당(PNI)을 창당하고 대중 연설과 조직 활동을 통해 독립 의식을 고취했다.

민족 운동의 중요한 이정표는 1928년 10월 28일 바타비아(자카르타)에서 열린 제2차 청년 대회에서 선언된 '청년의 맹세'(Sumpah Pemuda)였다. 이 선언은 "하나의 조국 인도네시아, 하나의 민족 인도네시아 민족, 하나의 언어 인도네시아어"를 천명하며, 다양한 민족과 언어를 가진 인도네시아인들을 하나의 민족 공동체로 묶는 구심점 역할을 했다. 이는 인도네시아 민족 정체성 형성에 결정적인 영향을 미쳤다.

네덜란드 식민 정부는 이러한 민족 운동을 탄압했으며, 많은 지도자들이 체포되거나 추방당했다. 그러나 민족 운동의 불씨는 꺼지지 않고 제2차 세계 대전과 일본 점령기를 거치면서 더욱 확산되어 결국 인도네시아 독립의 원동력이 되었다.

3.4. 일본 점령기

제2차 세계 대전이 발발하고 유럽에서 네덜란드가 나치 독일에 점령당하자(1940년 5월), 네덜란드의 인도네시아 식민 통치력은 약화되었다. 일본은 "대동아공영권" 건설을 내세우며 동남아시아로 세력을 확장했고, 1942년 1월부터 인도네시아 침공을 개시했다. 석유, 고무 등 천연자원이 풍부한 인도네시아는 일본에게 전략적으로 매우 중요한 지역이었다.

일본군은 네덜란드 식민군과 연합군(ABDACOM)의 저항을 빠르게 격퇴하고, 1942년 3월 네덜란드령 동인도 정부는 일본에 항복했다. 이로써 약 3세기 반에 걸친 네덜란드의 인도네시아 지배는 종식되고, 일본의 군정 통치가 시작되었다. 일본은 인도네시아를 수마트라(제25군 관할), 자와·마두라(제16군 관할), 그리고 나머지 동부 지역(해군 관할)으로 나누어 통치했다.

초기에 일본은 "아시아인의 해방"을 내세우며 인도네시아 민중의 환심을 사려 했다. 인도네시아어 사용을 장려하고, 네덜란드 식민 통치 하에서 억압받던 민족 지도자들(수카르노, 모하마드 하타 등)을 석방하여 협력을 유도했다. 푸트라(PUTERA, 인민역량총집중본부)와 같은 어용 단체를 조직하여 대중 동원을 시도하기도 했다.

그러나 일본의 통치는 점차 가혹해졌다. 일본은 전쟁 수행을 위해 인도네시아의 자원을 대대적으로 수탈했으며, 수많은 인도네시아인들을 강제 노동(로무샤)에 동원하여 철도 건설, 비행장 건설 등 열악한 환경에서 중노동을 시켰다. 이 과정에서 수많은 로무샤들이 질병, 굶주림, 학대로 사망했다. 또한, 식량 공출과 강제 징용은 인도네시아 민중의 삶을 극도로 피폐하게 만들었다. 일본군은 위안부 제도를 운영하며 인도네시아 여성들을 성노예로 착취하는 만행을 저지르기도 했다.

이러한 일본의 탄압과 수탈은 인도네시아 민중의 반발을 불러일으켰고, 아체, 서부 칼리만탄, 블리타르 등지에서 소규모 봉기가 발생하기도 했으나 일본군에 의해 무자비하게 진압되었다.

한편, 태평양 전쟁의 전세가 일본에게 불리하게 돌아가자, 일본은 인도네시아인들의 지지를 확보하기 위해 독립 약속을 구체화하기 시작했다. 1944년 9월, 고이소 구니아키 총리는 장래 인도네시아의 독립을 용인한다는 '고이소 성명'을 발표했다. 1945년 3월에는 독립준비조사회(BPUPK)를 발족시켜 수카르노, 하타 등 민족 지도자들과 함께 독립 후의 헌법과 국가 체제에 대한 논의를 진행하도록 했다. 1945년 8월 7일에는 독립준비위원회(PPKI)가 결성되어 독립 준비를 본격화했다.

일본 점령기는 인도네시아 민중에게 큰 고통을 안겨주었지만, 동시에 네덜란드 식민 세력을 완전히 몰아내고 인도네시아인들에게 군사 훈련과 행정 경험을 제공함으로써 결과적으로 독립 운동을 촉진하는 아이러니한 결과를 낳기도 했다. 향토방위의용군(PETA)과 같은 군사 조직은 이후 독립 전쟁에서 중요한 역할을 담당했다.

3.5. 독립 전쟁과 국가 수립

제2차 세계 대전에서 일본이 패망한 이후, 인도네시아는 즉각 독립을 선언했으나, 옛 식민 통치 세력이었던 네덜란드의 재식민화 시도에 직면했다. 이는 격렬한 독립 전쟁으로 이어졌고, 국제 사회의 지지 속에서 결국 공화국을 수립하게 되었다.

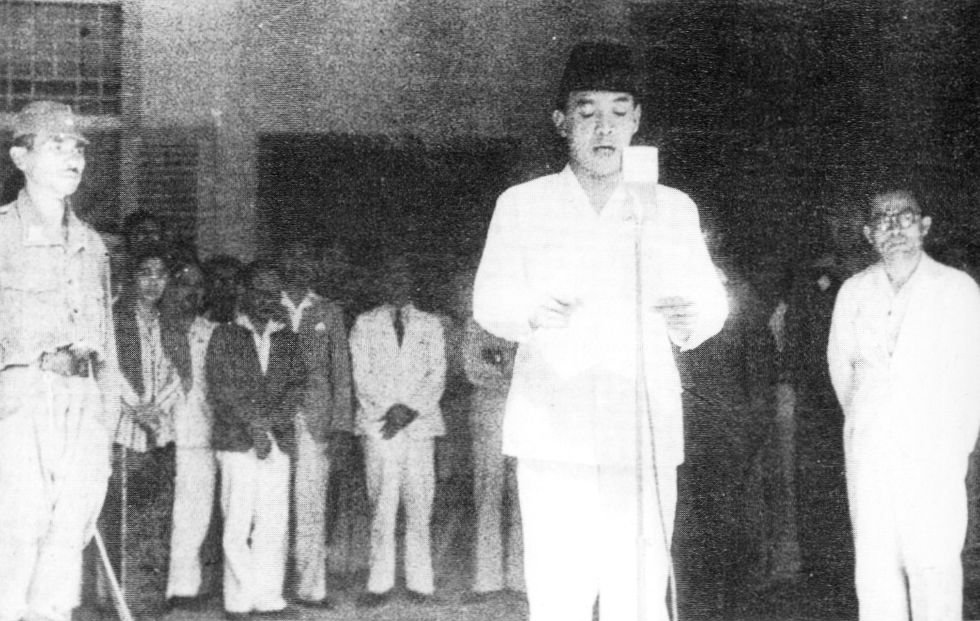

3.5.1. 독립 선언과 혁명

1945년 8월 15일, 일본이 연합국에 항복하자 인도네시아의 민족 지도자들은 독립을 위한 절호의 기회로 인식했다. 수카르노와 모하마드 하타를 비롯한 지도자들은 급진 청년 세력의 압력 속에서 독립 선언을 준비했다. 8월 17일 오전 10시, 자카르타 페강사안 티무르 56번지에 있는 수카르노의 자택에서 그는 인도네시아의 독립을 전 세계에 선포했다. 이 선언은 인도네시아 민족의 자주독립 의지를 명확히 밝혔으며, 이후 전개될 독립 투쟁의 정신적 지주가 되었다.

독립 선언 직후, 독립준비위원회(PPKI)는 8월 18일 회의를 열어 수카르노를 초대 대통령으로, 하타를 초대 부통령으로 선출하고 임시 헌법을 채택했다. 또한, 중앙국민위원회(KNIP)를 구성하여 임시 의회 기능을 수행하도록 했다. 그러나 네덜란드는 인도네시아의 독립을 인정하지 않고, 영국의 지원을 받아 옛 식민지였던 인도네시아에 대한 통제권을 회복하려 했다. 1945년 9월 말부터 영국군이 인도네시아에 상륙하기 시작했고, 곧이어 네덜란드 군대와 행정 관리들도 속속 도착했다.

이에 인도네시아 민중들은 자발적으로 무장 봉기하여 네덜란드의 재식민화 시도에 맞섰다. 수라바야 전투(1945년 10월-11월)는 인도네시아 독립 전쟁 초기 가장 치열했던 전투 중 하나로, 연합군(주로 영국군)과 인도네시아 독립군 사이에 격렬한 시가전이 벌어졌다. 이 전투에서 인도네시아는 많은 사상자를 냈지만, 전 세계에 독립 의지를 각인시키는 계기가 되었다.

1946년 초, 공화국 정부는 네덜란드의 압박을 피해 수도를 자카르타에서 욕야카르타로 이전했다. 수탄 샤리르를 총리로 하는 내각이 구성되어 네덜란드와의 협상을 시도했으나, 네덜란드는 군사적 압박을 지속했다. 이 시기 인도네시아는 외교적 노력과 무장 투쟁을 병행하며 독립을 쟁취하려 했다. 각지에서 다양한 군소 무장 단체들이 결성되어 네덜란드군에 맞서 싸웠으며, 이 과정에서 많은 민간인 희생도 발생했다. 국제 사회, 특히 미국과 유엔은 네덜란드의 식민주의적 행태를 비판하며 양측의 평화적 해결을 촉구했다.

3.5.2. 공화국 초기 (연방 공화국 시기)

네덜란드와의 독립 전쟁이 격화되는 가운데, 국제 사회의 압력과 중재로 양측은 여러 차례 협상을 벌였다. 1946년 링가자티 협정, 1948년 렌빌 협정 등이 체결되었으나, 양측의 입장 차이와 불신으로 인해 제대로 이행되지 못하고 군사적 충돌이 반복되었다. 특히 네덜란드는 두 차례에 걸친 대규모 군사 작전(제1차 경찰 행동, 제2차 경찰 행동)을 감행하여 공화국 정부를 위협했다.

1949년, 국제 여론의 악화와 미국의 강력한 압박에 직면한 네덜란드는 결국 인도네시아의 독립을 인정하지 않을 수 없게 되었다. 1949년 8월 23일부터 11월 2일까지 헤이그에서 열린 헤이그 원탁회의 결과, 네덜란드는 인도네시아의 완전한 주권을 인정하고, 인도네시아는 연방 국가 형태인 인도네시아 연방 공화국(Republik Indonesia Serikat인도네시아어, RIS)으로 독립하기로 합의했다. RIS는 네덜란드 왕국과의 연합(네덜란드-인도네시아 연합) 관계를 유지하며, 서뉴기니(서파푸아)의 귀속 문제는 추후 협상을 통해 결정하기로 했다.

1949년 12월 27일, 인도네시아 연방 공화국(RIS)이 공식적으로 출범했다. RIS는 수카르노를 대통령으로, 모하마드 하타를 총리로 하는 연방 정부와 16개의 구성국(인도네시아 공화국 포함)으로 이루어졌다. 수도는 자카르타로 정해졌다.

그러나 연방제는 인도네시아 국민 다수의 지지를 받지 못했다. 많은 인도네시아인들은 연방제를 네덜란드가 인도네시아를 분열시켜 영향력을 유지하려는 술책으로 여겼으며, 강력한 단일 국가를 선호했다. 각 구성국에서 단일 국가로의 통합을 요구하는 움직임이 거세게 일어났고, RIS는 출범 초기부터 정치적 불안정에 시달렸다. 결국 1950년 8월 17일, 인도네시아 독립 선언 5주년을 맞아 인도네시아 연방 공화국은 해체되고, 단일 국가인 인도네시아 공화국이 수립되었다. 이로써 인도네시아는 명실상부한 독립 국가로서 새로운 시대를 맞이하게 되었다.

3.6. 독립 이후 현대사

인도네시아는 독립 이후 수카르노 대통령의 지도 아래 국가 건설에 착수했으나, 정치적 불안정과 경제적 어려움이 지속되었다. 이후 수하르토의 장기 집권을 거쳐 1998년 민주화 운동으로 새로운 시대를 맞이하는 등 격동의 현대사를 경험했다.

3.6.1. 수카르노 시대 (교도민주주의)

초대 대통령 수카르노는 카리스마 넘치는 지도력으로 국가 통합과 반식민주의를 이끌었으나, 정치 운영 방식은 점차 권위주의적으로 변모했다. 1950년대 의회 민주주의 시기에는 잦은 내각 교체와 정당 간 갈등으로 정치적 혼란이 극심했다. 이에 수카르노는 1959년 교도민주주의(Demokrasi Terpimpin)를 선언하며 대통령 중심의 강력한 통치 체제를 구축했다. 그는 의회를 해산하고 정당 활동을 제약했으며, 군부와 인도네시아 공산당(PKI) 사이에서 균형을 유지하며 권력을 강화했다.

외교적으로는 비동맹 운동의 창시자 중 한 명으로서 국제 사회에서 중요한 역할을 수행했다. 그러나 경제적으로는 국유화 정책과 서구 자본 배척 등으로 인해 어려움을 겪었으며, 인플레이션이 심화되었다. 1963년에는 말레이시아 연방 결성에 반대하며 '콘프론타시'(Konfrontasi, 대결 정책)를 선언하여 말레이시아 및 영국과 군사적 긴장 관계를 형성하기도 했다.

수카르노 시대의 가장 큰 비극은 1965년 9·30 사태였다. 군부 내 좌익 성향 장교들이 쿠데타를 시도했다는 명분 아래, 수하르토 소장이 이끄는 군부 세력은 공산당을 배후로 지목하고 대대적인 숙청 작업을 벌였다. 이 과정에서 최소 50만 명에서 많게는 100만 명 이상이 학살당한 것으로 추정되며, 이는 인도네시아 현대사에서 가장 어두운 단면으로 남아있다. 이 사건을 계기로 수카르노는 실권을 잃고 수하르토에게 권력이 이양되었다. 수카르노 시대는 강력한 민족주의와 반제국주의를 표방하며 인도네시아의 국제적 위상을 높였으나, 권위주의적 통치와 경제 실정, 그리고 대규모 인권 탄압이라는 부정적인 유산을 남겼다는 국내외적 평가와 논란이 존재한다.

3.6.2. 수하르토 시대 (신질서)

1967년 수카르노로부터 실권을 완전히 넘겨받은 수하르토는 이듬해 정식으로 대통령에 취임하여 '신질서(Orde Baru)' 체제를 열었다. 수하르토 정권은 반공을 국시로 내걸고 인도네시아 공산당(PKI)을 철저히 탄압했으며, 정치적 안정을 최우선 과제로 삼았다. 그는 군부를 핵심 지지 기반으로 하여 강력한 중앙집권적 통치 체제를 구축하고, 언론과 야당 활동을 엄격히 통제했다.

경제적으로는 서방의 원조와 외국인 투자를 적극 유치하고, 기술 관료들을 등용하여 경제 개발 계획을 추진했다. 이를 통해 인도네시아는 1970년대부터 1990년대 중반까지 연평균 7%에 달하는 높은 경제 성장률을 기록하며 '아시아의 호랑이' 중 하나로 불리기도 했다. 석유 및 천연가스 수출 호조도 경제 성장에 크게 기여했다.

그러나 수하르토 정권은 권위주의 통치 하에서 심각한 인권 문제와 민주주의 억압을 야기했다. 비판적인 언론과 반체제 인사들은 탄압받았으며, 선거는 관제 하에 치러져 직능단체당(Golkar)의 일당 독주가 지속되었다. 1975년에는 동티모르를 무력 침공하여 강제 병합했으며, 이 과정에서 수많은 동티모르 주민들이 학살당하거나 인권을 유린당했다. 동티모르 점령은 국제 사회의 거센 비판을 받았다.

또한, 수하르토와 그의 가족, 측근들은 부정부패와 정경유착을 통해 막대한 부를 축적하여 국민들의 불만을 샀다. 이러한 문제들은 경제 성장이라는 성과에 가려져 있었으나, 1997년 아시아 금융 위기가 닥치면서 인도네시아 경제는 큰 타격을 입었고, 수하르토 정권의 취약성이 드러났다. 경제 위기와 함께 민주화 요구가 거세지면서 1998년 5월 대규모 반정부 시위가 발생했고, 결국 수하르토는 32년간의 장기 집권을 마치고 대통령직에서 물러났다. 수하르토 시대는 경제 발전이라는 긍정적 측면과 함께, 권위주의 통치, 인권 탄압, 부정부패라는 어두운 그림자를 남겼으며 이에 대한 국내외적 비판과 평가는 여전히 진행 중이다.

3.6.3. 개혁기 (레포르마시) 이후

1998년 5월 수하르토 대통령이 퇴진하면서 인도네시아는 '레포르마시(Reformasi, 개혁)' 시대로 접어들었다. 이는 정치, 경제, 사회 전반에 걸친 민주화와 개혁을 목표로 하는 새로운 시기였다. 수하르토의 뒤를 이은 바하루딘 유숩 하비비 대통령은 언론 자유 확대, 정당 설립 자유화, 지방 분권화 등 초기 개혁 조치들을 단행했다. 특히 1999년에는 동티모르의 독립을 묻는 주민투표를 실시하여, 오랜 국제적 비난을 받아온 동티모르 문제 해결의 실마리를 마련했다.

1999년 총선을 통해 선출된 압두라만 와힛 대통령은 인도네시아 최초의 민선 대통령으로서 민주주의 공고화에 힘썼으나, 정치적 리더십 부족과 각종 스캔들로 인해 2001년 탄핵되었다. 뒤를 이은 메가와티 수카르노푸트리 대통령은 경제 안정과 국가 통합에 주력했다. 2004년에는 인도네시아 역사상 최초로 대통령 직선제가 실시되어 수실로 밤방 유도요노가 당선되었으며, 그는 2009년 재선에 성공하여 10년간 집권했다. 유도요노 정부는 경제 성장, 테러와의 전쟁, 부패 척결 등을 주요 정책으로 추진하며 비교적 안정적인 국정 운영을 펼쳤다는 평가를 받는다.

2014년 대선에서는 조코 위도도(통칭 조코위)가 당선되어 인도네시아 최초의 서민 출신 대통령이 되었다. 조코위 대통령은 인프라 개발, 빈곤 퇴치, 관료주의 개혁 등을 내세우며 국정을 이끌고 있으며, 2019년 재선에 성공했다. 2024년에는 프라보워 수비안토가 대통령으로 당선되었다.

개혁기 이후 인도네시아는 민주주의 제도가 정착되고 정치적 자유가 크게 신장되었으나, 여전히 해결해야 할 과제들이 남아있다. 부패 문제는 여전히 심각하며, 소수자 인권, 특히 파푸아 지역의 인권 상황과 종교적 소수자에 대한 차별 문제는 국제 사회의 우려를 낳고 있다. 이슬람 급진주의 세력의 테러 위협도 지속되고 있으며, 지역 갈등과 사회적 불평등 해소도 중요한 과제로 남아있다. 그럼에도 불구하고 인도네시아는 과거 권위주의 시대를 극복하고 민주주의 국가로 발전해 나가면서, 국제 사회에서 경제적, 정치적으로 중요한 역할을 수행하고 있다. 이 시기 민주주의 발전과 함께 지속되는 인권 문제 및 사회 갈등 해결 노력은 현재 진행형이다.

4. 지리

인도네시아는 동남아시아와 오세아니아에 걸쳐 위치한 세계 최대의 군도 국가이다. 적도를 중심으로 북위 6도에서 남위 11도, 동경 95도에서 141도 사이에 광범위하게 분포하며, 인도양과 태평양을 잇는 전략적 요충지에 자리 잡고 있다. 총 17,000개가 넘는 섬으로 구성되어 있으며, 이 중 약 6,000개의 섬에만 사람이 거주한다. 주요 섬으로는 수마트라, 자와, 칼리만탄(보르네오섬의 인도네시아령), 술라웨시, 뉴기니섬 서반부(파푸아) 등이 있다.

인도네시아의 총면적은 약 190.46 만 km2이며, 이는 세계 14위에 해당한다. 동서 길이는 약 5120 km에 달하며, 남북 길이는 약 1760 km이다. 육상 국경은 말레이시아(칼리만탄섬 북부), 파푸아뉴기니(뉴기니섬 동부), 동티모르(티모르섬 동부)와 접하고 있다. 해상으로는 싱가포르, 말레이시아, 베트남, 필리핀, 팔라우, 오스트레일리아, 인도(안다만 니코바르 제도) 등과 인접해 있다.

인도네시아의 지형은 매우 다양하여 높은 산맥, 광활한 평야, 긴 해안선 등을 포함한다. 최고봉은 파푸아주에 위치한 푼착 자야 산(해발 4884 m)이며, 가장 큰 호수는 수마트라의 토바호(면적 약 1145 km2)이다. 칼리만탄과 파푸아 지역에는 카푸아스강, 바리토강, 맘베라모강 등 주요 강들이 흐르며, 이들 강은 내륙 지역의 중요한 교통로 역할을 한다.

4.1. 지형 및 지질

인도네시아는 환태평양 조산대에 위치하여 지질학적으로 매우 활동적인 지역이다. 인도-오스트레일리아판과 태평양판이 유라시아판 아래로 섭입하면서 약 100 km 깊이에서 녹아내리는 과정은 인도네시아의 복잡한 지형과 지질 구조를 형성하는 주요 원인이다. 이러한 판의 움직임으로 인해 인도네시아는 세계에서 화산 활동과 지진 발생 빈도가 가장 높은 지역 중 하나이다.

인도네시아에는 약 400개의 화산이 있으며, 이 중 약 130개가 활화산으로 분류된다. 화산들은 수마트라에서부터 자와, 발리, 소순다 열도, 그리고 말루쿠의 반다 제도를 거쳐 술라웨시 북동부까지 이어지는 화산대를 형성한다. 화산재는 일부 지역에서 농업에 불안정성을 야기하기도 하지만, 동시에 비옥한 토양을 만들어 자와와 발리 같은 섬에서 높은 인구 밀도를 유지하는 데 역사적으로 기여해왔다. 1972년부터 1991년 사이 자와섬에서는 총 29차례의 화산 폭발이 기록되었다.

역사적으로 인도네시아 군도에서는 전 지구적 영향을 미친 강력한 화산 폭발이 여러 차례 발생했다. 약 7만 4천 년 전, 현재 토바호가 위치한 곳에서 최대 화산 폭발 지수(VEI) 8에 달하는 초대형 화산 폭발이 일어나 전 지구적인 화산 겨울을 초래하고 기후를 냉각시켰으며, 인류 진화에도 영향을 미쳤을 가능성이 있다. 1815년 탐보라산의 폭발은 최근에 확인된 VEI-7 규모의 분화로, 1816년 북반구에 '여름 없는 해'를 가져왔으며, 92,000명의 사망자를 내고 광대한 화산재가 주변 지역을 뒤덮었다. 1883년 크라카타우산의 폭발은 VEI-6 규모로, 역사상 가장 큰 소리를 기록했으며, 폭발 자체와 쓰나미로 인해 36,000명의 사망자를 발생시키고, 수년 후까지 전 세계에 영향을 미쳤다. 최근의 주요 지진 재해로는 2004년 인도양 지진 해일과 2006년 자와섬 지진 등이 있다.

인도네시아의 지형은 산맥, 평원, 해안선 등 매우 다양하다. 바리산 산맥은 수마트라섬을 따라 길게 뻗어 있으며, 자와섬에는 스메루산(해발 3676 m)과 므라피산과 같은 활화산들이 솟아 있다. 칼리만탄섬은 비교적 평탄한 지형이 넓게 분포하지만, 내부에는 산지가 발달해 있다. 술라웨시섬은 복잡한 산계와 깊은 계곡이 특징이다. 파푸아 지역에는 인도네시아 최고봉인 푼착자야산(해발 4884 m)을 포함한 험준한 산맥이 자리 잡고 있다. 해안선은 매우 길고 복잡하며, 맹그로브 숲, 산호초, 해변 등 다양한 해안 지형이 발달해 있다.

4.2. 기후

인도네시아는 적도에 위치하여 연중 비교적 안정적인 기후를 보인다. 주로 두 계절, 즉 5월부터 10월까지의 건기와 11월부터 4월까지의 우기로 나뉘며, 여름과 겨울의 극심한 기온 차이는 없다. 기후는 주로 열대 우림 기후(쾨펜 기후 구분 Af)가 우세하며, 해발 1300 m에서 1500 m 이상의 산악 지역에서는 더 시원한 기후를 보인다. 열대 우림 기후에 인접한 고지대에서는 연중 강수량이 균일한 해양성 기후(쾨펜 Cfb)가 나타난다. 열대 계절풍 기후(Am)와 열대 사바나 기후(Aw)에 가까운 고지대에서는 아열대 고산 기후(쾨펜 Cwb)가 건기에 더욱 뚜렷하게 나타난다.

강수량 패턴에는 지역적 차이가 있어, 서부 수마트라, 자와, 칼리만탄 및 파푸아 내륙 지역은 강수량이 더 많은 반면, 누사 텡가라와 같이 호주에 가까운 지역은 더 건조하다. 인도네시아 면적의 81%를 덮고 있는 따뜻한 바닷물은 육지 온도를 안정적으로 유지하며, 습도는 70-90%로 높고, 바람은 몬순 주기의 영향을 받아 보통 온화하고 예측 가능하다. 주요 기상 위험으로는 롬복 해협이나 사페 해협과 같은 해협의 강한 해류가 있으며, 태풍이나 폭풍보다는 이러한 해류가 더 큰 위험 요소이다.

여러 연구에 따르면 인도네시아는 기후 변화로 인한 예상되는 영향에 대해 심각한 위험에 처해 있으며, 배출량 감축이 이루어지지 않을 경우 2050년까지 기온이 1.5 °C 상승할 것으로 예상된다. 이러한 온난화는 가뭄을 심화시키고, 농업에 중요한 강우 패턴을 교란하며, 식량 부족, 질병, 산불 발생 빈도를 증가시킬 수 있다. 해수면 상승은 인구 밀도가 높은 인도네시아 해안 지역을 위협하며, 빈곤 지역 사회는 기후 변화로 인해 불균형적으로 큰 영향을 받을 것으로 예상된다.

4.2.1. 기후 변화의 영향

인도네시아는 지리적 특성상 지구 온난화로 인한 기후 변화의 영향에 매우 취약하다. 해수면 상승은 수많은 섬과 해안 저지대에 직접적인 위협이 되며, 특히 자카르타와 같은 대도시는 지반 침하와 맞물려 침수 위험이 매우 크다. 기온 상승은 가뭄, 홍수, 산불과 같은 자연재해의 빈도와 강도를 증가시키고, 이는 농업 생산성 감소, 식량 안보 위협, 물 부족 문제로 이어질 수 있다.

기후 변화는 인도네시아의 풍부한 생물 다양성에도 심각한 영향을 미친다. 산호초 백화 현상이 심화되고 있으며, 해양 생태계와 어업 자원이 위협받고 있다. 열대 우림의 변화는 고유 동식물종의 서식지를 파괴하여 멸종 위기를 가중시킨다. 또한, 기온과 강수량 변화는 뎅기열, 말라리아와 같은 매개체 감염병의 확산 범위를 넓힐 수 있다.

인도네시아 정부는 기후 변화 대응을 위해 파리 협정에 따른 국가 결정 기여(NDC) 목표를 설정하고, 재생 가능 에너지 확대, 삼림 벌채 방지, 기후변화 적응 정책 등을 추진하고 있다. 그러나 막대한 투자 필요성, 정책 실행의 어려움, 사회경제적 여건 등으로 인해 실질적인 성과를 거두는 데는 많은 도전 과제가 남아있다. 국제 사회와의 협력과 기술 이전, 재정 지원 등이 기후 변화 대응 노력에 중요한 요소로 작용하고 있다.

4.3. 생물 다양성

인도네시아의 풍부한 생물 다양성은 다양한 종의 서식지가 되고 있다.

컨서베이션 인터내셔널에 의해 17개 거대다양성 국가 중 하나로 인정받은 인도네시아는 열대 기후, 광대한 크기, 군도적 지리 특성 덕분에 세계 최고 수준의 생물 다양성을 보유하고 있다. 이 나라의 동식물군은 아시아와 오스트랄라시아 종의 혼합을 포함한다. 순다 열도(수마트라, 자와, 보르네오)는 한때 아시아 본토와 연결되어 있었기 때문에 풍부한 아시아 동물군을 가지고 있으며, 술라웨시, 소순다 열도, 말루쿠, 파푸아는 대륙 본토로부터 분리되어 독특한 생태계를 발전시켰다. 한때 오스트레일리아 대륙의 일부였던 파푸아는 오스트레일리아와 밀접하게 관련된 600종 이상의 조류를 보유하고 있다. 인도네시아는 고유 종 수에서 오스트레일리아에 이어 두 번째로 많으며, 1,531종의 조류 중 36%, 515종의 포유류 중 39%가 고유종이다.

인도네시아는 8.00 만 km의 해안선을 자랑하며, 모래 언덕과 맹그로브 숲과 같은 다양한 해양 및 해안 생태계를 특징으로 한다. 또한, 산호 삼각지대의 산호초는 전 세계적으로 가장 높은 다양성의 산호초 어류를 보유하고 있으며, 인도네시아 동부에는 1,650종 이상이 서식한다. 영국의 자연학자 앨프리드 러셀 월리스가 기술한 월리스선은 아시아와 오스트랄라시아 종 사이의 생물지리학적 경계선을 표시하며, 월리스선과 웨버선(웨버선 사이의 지역, 왈라세아라고 불림)은 월리스의 1869년 저서 《말레이 군도》에 기술된 바와 같이 독특한 생물 다양성을 지니고 있다. 동남아시아 원시림의 83%를 차지하는 인도네시아의 광대한 숲은 이 지역의 생태 균형과 탄소 저장에 매우 중요한 것으로 간주된다.

인도네시아는 1970년대부터 벌목, 플랜테이션, 농업과 같은 산업으로 인해 광범위한 삼림 벌채, 이탄지 파괴, 자원 과잉 착취로 인해 심각한 환경 문제에 직면해 있으며, 최근 몇 년 동안은 팜유 산업이 주된 원인이 되고 있다. 1950년 87%였던 산림 피복률은 2022년 48%로 감소하여, 인도네시아가 산림 기반 온실가스 배출의 주요 원인 국가임을 보여준다. 이러한 문제들은 높은 빈곤 수준과 약하고 자원이 부족한 거버넌스로 인해 종종 우선순위에서 밀려난다. 또한 이러한 문제들은 토착 및 고유 종을 위협하며, 국제 자연 보전 연맹(IUCN)은 발리 구관조, 수마트라오랑우탄, 자와코뿔소 등 많은 종을 위급으로 분류하고 있다. 환경 파괴로 인해 일부 학자들은 이러한 활동을 생태학살(ecocide)로 규정하고 있다.

4.3.1. 동식물상

인도네시아는 세계적으로 손꼽히는 생물 다양성의 보고로, 아시아 대륙과 오스트레일리아 대륙의 생물 지리적 특성이 교차하는 지점에 위치하여 독특하고 풍부한 동식물상을 자랑한다. 이러한 지리적 특성을 설명하는 중요한 개념이 바로 월리스선과 웨버선, 그리고 리카르도선이다. 영국의 자연학자 앨프리드 러셀 월리스가 제안한 월리스선은 아시아 동물군과 오스트레일리아 동물군의 분포를 가르는 가상의 선으로, 칼리만탄과 술라웨시 사이, 그리고 발리와 롬복섬 사이를 지난다. 이 선을 기준으로 서쪽은 아시아형 동물군(예: 호랑이, 코뿔소, 오랑우탄)이, 동쪽은 오스트레일리아형 동물군(예: 유대류, 앵무새)이 주로 분포한다. 월리스선과 뉴기니섬 사이의 중간 지대를 왈라세아 지역이라고 하며, 이곳은 아시아와 오스트레일리아 양쪽의 영향을 받은 독특한 고유종들이 많이 서식하는 전환 지대이다.

대표적인 포유류로는 수마트라호랑이, 수마트라코끼리, 수마트라오랑우탄, 자와코뿔소, 코모도왕도마뱀, 아노아, 바비루사, 안경원숭이 등이 있다. 조류로는 극락조, 코뿔새, 발리 구관조 등이 유명하며, 파충류 및 양서류로는 다양한 종류의 뱀, 도마뱀, 악어, 개구리 등이 서식한다. 어류 또한 풍부하여, 산호 삼각지대의 중심부에 위치한 인도네시아 해역은 세계에서 가장 다양한 산호초 어류의 서식지로 알려져 있다.

식물상 또한 매우 다양하여, 세계에서 가장 큰 꽃인 라플레시아 아르놀디이와 가장 키가 큰 꽃인 시체꽃(타이탄 아룸)이 수마트라와 칼리만탄의 열대 우림에서 자생한다. 다양한 종류의 난초, 양치식물, 열대 과일나무(예: 두리안, 망고스틴, 람부탄) 등이 풍부하며, 티크, 마호가니, 흑단과 같은 가치 있는 목재 자원도 보유하고 있다. 이처럼 풍부한 동식물상은 인도네시아를 생태학적으로 매우 중요한 지역으로 만들지만, 동시에 삼림 벌채와 서식지 파괴로 인해 많은 종들이 멸종 위기에 처해 있기도 하다.

4.3.2. 환경 문제와 보전

인도네시아는 풍부한 생물 다양성을 자랑하지만, 급속한 경제 발전과 인구 증가로 인해 심각한 환경 문제에 직면해 있다. 가장 큰 문제 중 하나는 삼림 벌채이다. 팜유 플랜테이션 확장, 불법 벌목, 농경지 개간 등으로 인해 광대한 열대 우림이 파괴되고 있으며, 이는 오랑우탄, 수마트라호랑이 등 멸종위기종의 서식지 감소와 생물 다양성 손실로 이어지고 있다. 특히 이탄지 배수를 동반한 삼림 벌채는 막대한 양의 온실가스를 배출하여 기후 변화를 가속화하는 요인이 된다. 건기에는 산불이 빈번하게 발생하여 대기 질을 악화시키고 주변 국가에까지 영향을 미치는 월경성 연무 문제를 일으킨다.

생물 다양성 감소는 육상뿐만 아니라 해양 생태계에서도 심각하다. 과도한 어획, 파괴적인 어업 방식(폭발물 및 독극물 사용), 산호초 파괴, 플라스틱 오염 등으로 인해 해양 생물 다양성이 위협받고 있다. 맹그로브 숲과 산호 삼각지대의 파괴는 해안 생태계의 건강성을 해치고 어업 자원 감소로 이어진다.

이러한 환경 문제를 해결하고 생물 다양성을 보전하기 위해 인도네시아 정부와 시민 사회는 다양한 노력을 기울이고 있다. 2023년 기준으로 인도네시아는 육지 면적의 21.3%를 보호 지역으로 지정했으며, 2022년 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크에 맞춰 전략을 조정하는 것을 목표로 하고 있다. 또한, 411개의 해양 보호 구역이 해양 면적의 9%를 차지하며, 2045년까지 이를 30%로 늘리는 것을 목표로 하고 있다. 그러나 최근 연구에 따르면 현재의 노력은 목표에 미치지 못하고 있으며 기존 해양 보호 구역의 관리도 미흡한 실정이다. 약 390개의 해양 지역이 정부 기관, 지역 사회 및 기타 부문에 의해 관리되고 있으며, 기타 효과적인 지역 기반 보전 조치(OECMs)로 분류될 가능성이 있지만 이를 보고할 국가적 메커니즘은 없다.

인도네시아의 보전 체계에는 55개의 국립공원이 포함되며, 이는 국토 면적의 약 9%를 차지한다. 이 중 9개는 주로 해양 공원이며, 6개는 세계 자연 유산으로, 7개는 세계 생물권 보전지역 네트워크의 일부로, 5개 습지는 1971년 람사르 협약에 따라 국제적으로 중요한 습지로 인정받고 있다. 특히 인도네시아는 2012년 기준으로 1,570만 헥타르에 달하는 100개 이상의 해양 보호 구역을 보유하고 있으며, 이는 산림부와 지방 정부가 관리한다. 이전 목표에는 수실로 밤방 유도요노 전 대통령의 2009년 계획에 따라 2020년까지 2,000만 헥타르, 영해의 10%인 3,100만 헥타르에 도달하는 것이 포함되어 있었다.

정부 차원에서는 삼림 벌채 중단 선언(모라토리엄), 이탄지 복원, 멸종위기종 보호 계획 등을 시행하고 있으며, 국제 협력을 통해 재정 및 기술 지원을 받고 있다. 그러나 광활한 국토, 만연한 부패, 법 집행의 어려움, 지역 사회의 경제적 필요 등 복합적인 요인으로 인해 환경 보전 노력은 많은 도전에 직면해 있다. 지속 가능한 발전과 환경 보전의 조화를 이루기 위한 지속적인 노력이 요구된다.

5. 정치

인도네시아는 대통령 중심 공화제로서 행정부, 입법부, 사법부가 분립되어 있으며, 다당제 민주주의를 채택하고 있다. 국가의 기본 이념인 판차실라는 정치, 사회, 문화 전반에 걸쳐 중요한指导 원칙으로 작용한다. 인도네시아의 정치 체제는 국제 관계에서도 독자적인 목소리를 내며, 특히 ASEAN 내에서 주도적인 역할을 수행하고 있다.

5.1. 정부 구조와 체제

인도네시아는 대통령 중심 공화제 국가이다. 1998년 수하르토의 신질서 정권이 붕괴된 이후, 광범위한 헌법 개혁을 통해 행정부, 입법부, 사법부의 구조가 재편되었으며, 권력을 지방으로 이양하려는 움직임에도 불구하고 단일 국가 체제를 유지하고 있다. 대통령은 국가원수이자 정부수반이며, 인도네시아 국군(TNI)의 총사령관으로서 국내외 정책을 총괄한다. 대통령은 5년 임기로 최대 두 번 연임할 수 있다.

최고 대표기관은 국민협의회(MPR)로, 헌법 개정, 대통령 취임 또는 탄핵, 국가 정책 공식화 등을 담당한다. 국민협의회는 양원제로, 575명의 의원으로 구성된 인민대표의회(DPR)와 136명의 의원으로 구성된 지역대표의회(DPD)로 이루어진다. 인민대표의회는 입법 및 행정부 감독 기능을 수행하며, 지역대표의회는 지역 관련 사안에 중점을 둔다. 1998년 개혁 이후 인민대표의회의 통치 역할이 크게 강화되었으며, 지역대표의회는 인도네시아의 다양한 지역적 이해관계를 대변한다.

인도네시아의 건국 이념인 판차실라는 '다섯 가지 원칙'을 의미하며, 인도네시아 정치 체제의 근간을 이룬다. 판차실라의 다섯 원칙은 다음과 같다:

# 유일신에 대한 믿음

# 공정하고 문명화된 인류애

# 인도네시아의 통일

# 대의정치와 숙의를 통해 인도되는 민주주의

# 모든 인도네시아 국민을 위한 사회 정의

이 다섯 가지 원칙은 인도네시아 국가 운영의 모든 측면에 반영되어 있으며, 다양한 종교와 민족이 공존하는 인도네시아 사회의 통합을 위한 이념적 토대로서 중요한 정치적 의미를 지닌다. 특히 '유일신에 대한 믿음' 원칙은 국가가 특정 종교를 국교로 지정하지 않으면서도 국민의 종교 생활을 존중하고 보장하는 근거가 된다.

인도네시아의 사법부에는 몇몇 주요 기관이 있다. 대법원(Mahkamah Agung)은 최종 항소 및 사건 재심을 처리하는 최고 사법 기관이다. 헌법재판소(Mahkamah Konstitusi)는 헌법 및 정치적 사안을 다루며, 종교법원(Pengadilan Agama)은 이슬람 개인법 사건을 감독한다. 또한, 사법위원회(Komisi Yudisial)는 사법부의 성과를 감독한다.

5.2. 정당과 선거

인도네시아는 1999년 이후 다당제를 채택해 왔으며, 어떠한 정당도 입법 선거에서 과반수 의석을 확보하지 못했다. 정당은 크게 세속주의 및 민족주의 정당과 이슬람 정당으로 분류된다. 전자의 예로는 민주항쟁당(PDI-P), 골카르당(Golkar), 위대한 인도네시아 운동당(Gerindra)이 있으며, 후자의 예로는 국민계몽당(PKB)과 복지정의당(PKS)이 있다. 인도네시아 정치 지형은 현행 정치 풍토에 맞추기 위해 이념적 고수보다는 실용주의를 선호하는 경향과, 정당 간 광범위한 권력 공유와 유권자에 대한 책임감 부족을 특징으로 하는 소위 카르텔 정당으로 특징지어진다. 선거 전 연합 또한 일반적인데, 이는 역의 경우가 흔한 많은 민주주의 국가와는 다른 점이다.

1955년, 인민대표의회(DPR)와 제헌의회(Konstituante) 의원을 선출하기 위한 첫 총선이 실시되었다. 2024년 가장 최근 선거에서는 8개 정당이 인민대표의회에 진출했으며, 전국 득표율 4%의 의회 진출 하한선이 적용되었다. 국가 차원에서 인도네시아인들은 2004년까지 대통령을 직접 선출하지 않았다. 그 이후 대통령은 5년 임기로 선출되며, 정당 소속 인민대표의회 의원과 무소속 지역대표의회(DPD) 의원도 마찬가지이다. 2015년 지방선거부터 주지사와 시장 선거가 같은 날에 치러졌다. 2013년 헌법재판소는 2019년부터 입법 선거와 대통령 선거를 동시에 실시하도록 판결했다.

5.3. 행정 구역

인도네시아는 여러 행정 단계로 나뉜다. 첫 번째 단계는 주(provinsi)로, 각 주에는 주의회(Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, DPRD)와 선출된 주지사가 있다. 주의 수는 1945년 8개에서 현재 38개로 증가했으며, 가장 최근에는 2022년 남서파푸아주가 신설되었다. 두 번째 단계는 현(kabupaten)과 시(kota)로, 각각 현령(bupati)과 시장(walikota)이 이끌며, 이들 또한 지방의회(DPRD Kabupaten/Kota)의 지원을 받는다. 그 아래에는 구(kecamatan, 파푸아에서는 distrik이라 불림)가 있으며, 네 번째 단계는 다양한 이름으로 불리는 마을(desa, kelurahan, kampung, 서수마트라에서는 nagari, 아체에서는 gampong)이다. 마을은 공동체 그룹(rukun warga, RW)과 이웃 그룹(rukun tetangga, RT)으로 세분화되며, 자와에서는 촌락(dusun 또는 dukuh)과 같은 추가적인 세분화가 있다.

마을 단위는 가장 낮은 행정 단위이지만 일상생활에 상당한 영향을 미친다. 마을 정부는 선출된 촌장(lurah 또는 kepala desa)이 이끌며 지역 문제를 처리한다. 2001년 지방 자치제 시행 이후, 현과 시는 대부분의 정부 서비스를 책임지는 핵심 행정 단위가 되었다. 9개 주 - 아체, 자카르타, 욕야카르타, 파푸아, 중앙파푸아, 고지파푸아, 남파푸아, 남서파푸아, 서파푸아 - 는 중앙 정부로부터 특별 자치 지위(otonomi khusus)를 부여받았다. 보수적인 이슬람주의 지역인 아체는 샤리아 법의 일부를 적용할 권리가 있다. 욕야카르타는 독특하게 식민지 이전의 군주제를 유지하며, 술탄과 공작이 주지사와 부지사 역할을 맡고 있으며, 파푸아 주들은 지방 정부에서 원주민이 특권을 가지는 유일한 지역이다.

인도네시아는 현재 38개의 주로 구성되어 있으며, 각 주는 다음과 같다.

수마트라

- 아체주 - 반다아체

- 북수마트라주 - 메단

- 서수마트라주 - 파당

- 리아우주 - 페칸바루

- 잠비주 - 잠비

- 남수마트라주 - 팔렘방

- 븡쿨루주 - 븡쿨루

- 람풍주 - 반다르람풍

- 방카블리퉁 제도 - 팡칼피낭

- 리아우 제도 - 탄중피낭

자와

- 자카르타 (수도 특별 지역)

- 자와바랏주 - 반둥

- 자와틍아주 - 세마랑

- 욕야카르타 특별주 - 욕야카르타

- 자와티무르주 - 수라바야

- 반텐주 - 세랑

누사 틍가라

- 발리주 - 덴파사르

- 누사틍가라바랏주 - 마타람

- 누사틍가라티무르주 - 쿠팡

칼리만탄 (인도네시아령 보르네오)

- 칼리만탄바랏주 - 폰티아낙

- 칼리만탄틍아주 - 팔랑카라야

- 칼리만탄슬라탄주 - 반자르바루

- 칼리만탄티무르주 - 사마린다

- 칼리만탄우타라주 - 탄중슬로르

술라웨시

- 술라웨시우타라주 - 마나도

- 술라웨시틍아주 - 팔루

- 술라웨시슬라탄주 - 마카사르

- 술라웨시틍가라주 - 큰다리

- 고론탈로주 - 고론탈로

- 술라웨시바랏주 - 마무주

말루쿠

- 말루쿠주 - 암본

- 말루쿠우타라주 - 소피피

파푸아 (인도네시아령 뉴기니)

- 파푸아주 - 자야푸라

- 서파푸아주 - 마노콰리

- 남파푸아주 - 므라우케

- 중앙파푸아주 - 나비레

- 고지파푸아주 - 와메나

- 남서파푸아주 - 소롱

5.3.1. 수도

인도네시아의 현재 공식 수도는 자카르타이다. 자카르타는 자와섬 북서부 해안에 위치하며, 국가의 정치, 경제, 문화의 중심지 역할을 수행하고 있다. 그러나 급격한 도시화로 인한 인구 과밀, 교통 체증, 지반 침하, 환경 오염 등 여러 문제에 직면하면서 수도 이전의 필요성이 꾸준히 제기되어 왔다.

2019년, 조코 위도도 대통령은 수도를 자카르타에서 칼리만탄섬 동부로 이전하겠다는 계획을 공식 발표했다. 새로운 수도의 명칭은 '누산타라'로 정해졌으며, 이는 인도네시아 군도 전체를 아우르는 역사적 용어이다. 누산타라는 동칼리만탄주의 북프나잠파세르현과 쿠타이카르타느가라현 일부 지역에 건설될 예정이다.

수도 이전의 주요 배경으로는 자카르타의 기능 과부하 해소, 국토 균형 발전 도모, 칼리만탄 지역의 경제 활성화, 그리고 기후 변화로 인한 자카르타의 침수 위험 증가 등이 꼽힌다. 새로운 수도는 스마트하고 친환경적인 도시로 계획되고 있으며, 2024년 8월 17일 인도네시아 독립기념일에 맞추어 일부 기능을 이전하는 것을 목표로 건설이 진행 중이다.

그러나 수도 이전 계획은 막대한 예산 투입, 환경 파괴 우려, 원주민 권리 침해 논란, 그리고 코로나19 팬데믹으로 인한 경제적 부담 등으로 인해 여러 도전 과제에 직면해 있다. 정부는 단계적인 이전을 통해 이러한 문제점들을 최소화하려 하고 있으며, 수도 이전은 인도네시아의 미래 발전에 중대한 영향을 미칠 프로젝트로 평가받고 있다.

5.4. 대외 관계

인도네시아는 1948년 건국의 아버지 모하마드 하타가 창안한 "자유롭고 능동적인"(bebas aktif베바스 악티프인도네시아어) 외교 정책을 따르며, 이를 통해 강대국 정치 구도 속에서 자율성을 유지하고 주요 강대국과의 동맹을 피하고자 한다. 대통령이 외교 정책 방향을 결정하는 최종 권한을 가지며, 외무부는 외교 정책 수립 및 이행을 담당한다. 한편, 의회(DPR)는 감독 기능을 제공하고 국제 조약을 비준한다. 인도네시아는 국제적으로 중견국으로 간주된다.

동남아시아 최대 국가이자 동남아시아 국가 연합(ASEAN) 창립 회원국으로서, 인도네시아는 아세안을 외교 정책의 초석으로 삼고 있다. 인도네시아는 팔레스타인을 적극적으로 지지해왔으며 이스라엘과의 공식적인 외교 관계는 자제하고 있지만, 양국은 신중한 관계를 유지하고 있다. 지난 15년 동안 인도네시아는 주로 인프라 및 무역에 대한 상당한 투자와 관련하여 중국과의 깊은 관계를 구축해 왔으며, 동시에 경제 협력, 안보, 대테러 노력에 초점을 맞춘 미국과의 전략적 파트너십을 유지하고 있다.

인도네시아는 1950년부터 유엔 회원국이었다. 인도네시아-말레이시아 대립 기간에는 말레이시아가 안전 보장 이사회에 선출된 것을 이유로 일시적으로 유엔에서 탈퇴했으나, 18개월 후 복귀했는데, 이는 유엔 역사상 회원국이 탈퇴를 시도한 첫 번째 사례였다. 또한, 비동맹 운동(NAM), 이슬람 협력 기구(OIC), 동아시아 정상회의의 창립 회원국이다. 인도네시아는 또한 아세안 자유 무역 지대 협정, 케언스 그룹, 세계무역기구(WTO)의 서명국이다. 인도네시아는 1967년부터 인도주의 및 개발 원조 수혜국이었으나, 2019년 자체 해외 원조 프로그램을 수립했다. 또한 1957년부터 레바논, 콩고 민주 공화국, 말리 등 여러 유엔 평화 유지 임무에 수천 명의 군인 및 경찰 인력을 파견하여 국제 평화와 안보 유지에 역할을 수행하고 있다.

주변국과의 관계에서는 오스트레일리아, 싱가포르, 말레이시아 등과 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있으나, 남중국해 영유권 문제, 불법 어업, 월경성 연무 문제 등으로 인해 때때로 갈등을 겪기도 한다. 인도네시아는 이러한 문제들을 외교적 대화와 국제법의 틀 안에서 해결하고자 노력하고 있으며, 지역 안정과 공동 번영을 추구하는 데 중점을 두고 있다.

5.5. 군사

인도네시아 국군(TNI)은 육군(TNI-AD), 해군(TNI-AL, 해병대 포함), 공군(TNI-AU)으로 구성되며, 육군은 약 40만 명의 현역 병력을 보유하고 있다. 인도네시아 독립 전쟁 중 창설된 TNI는 초기에 비정규 민병대와 함께 게릴라전을 수행했다. TNI의 영토 방어 구조는 국내 안정 유지와 외부 위협 억제에 중점을 둔다.

1998년 정치 개혁으로 TNI의 공식적인 입법부 역할은 사라졌지만, 신질서 시대의 정점에 비해서는 축소되었음에도 불구하고 여전히 정치적 영향력을 행사하고 있다. 2022년 국방비 지출은 GDP의 0.7%였으며, 군 소유 상업 벤처를 둘러싼 논란이 있다.

독립 이후 인도네시아는 분리주의 운동과 반란에 맞서 국가 통합을 유지하는 데 어려움을 겪어왔는데, 특히 아체와 파푸아 지역에서 두드러졌다. 전자는 2005년 평화적으로 해결되었으나, 후자는 지역 자치 시행에도 불구하고 계속되고 있으며, TNI에 의한 초법적 살인, 강제 실종, 표현의 자유 제한 등 잘 알려진 인권 유린 사례가 국제앰네스티, 휴먼라이츠워치, 유엔인권이사회(UNHRC)에 의해 보고되고 있다. 인도네시아의 역사적 군사 활동에는 네덜란드와의 서뉴기니 분쟁, 영국이 지원한 말레이시아 창설에 대한 반대(콘프론타시), 반공 대량 학살, 그리고 인도네시아 최대 규모의 군사 작전이었던 동티모르 침공 등이 포함된다.

5.6. 사법 및 인권

인도네시아의 법 집행은 주로 인도네시아 국가경찰(POLRI)이 담당하며, 대통령, 부처 또는 국영 기업 산하의 다른 기관들이 지원한다. 이들 기관은 특정 경찰 업무를 수행하며, 법과 질서 유지를 책임지는 국가 민간 경찰력인 POLRI의 감독과 훈련을 받는다.

인도네시아는 특히 중국계 인도네시아인과 파푸아인에 대한 인종 차별과 갈등의 역사가 기록되어 있으며, 이는 때때로 폭력으로 격화되어 1998년의 반중 폭동과 1962년부터 계속되고 있는 파푸아 분쟁이 대표적이다. 성소수자(LGBTQ)와 같은 다른 소수자들도 어려움에 직면해 있으며, 2010년대 중반 이후 반LGBT 수사가 급증한 것으로 관찰되는데, 이는 그 이전 수십 년 동안 이 주제에 대한 상대적인 무관심 이후의 현상이다. 종교적 소수자에 대한 차별 또한 일반적이다.

언론의 자유와 집회의 권리에 관한 문제는 헌법적 보호에도 불구하고 만연하다. 전자 정보 및 거래법(Informasi dan Transaksi Elektronik, ITE)과 같은 법률은 종종 온라인에서 의견을 표명한 비평가와 활동가들이 기소되는 등 반대 의견을 범죄화하는 데 사용된다. 평화적인 시위, 특히 파푸아 원주민 권리나 환경 문제와 같은 민감한 문제를 다루는 시위는 법 집행 기관의 강경한 대응에 자주 직면한다. 정부는 때때로 집회 허가를 제한하는데, 특히 당국에 비판적이거나 권리를 옹호하는 사람들에게 그렇다.

특히 파푸아 지역의 인권 상황은 국제적인 관심이 높은 사안이다. 분리 독립 운동과 관련된 갈등 속에서 군과 경찰에 의한 초법적 살해, 고문, 자의적 구금 등의 인권 침해 사례가 지속적으로 보고되고 있다. 정부는 인권 문제 해결을 위해 국가인권위원회(Komnas HAM)를 운영하고 과거사 청산을 위한 노력을 기울이고 있으나, 책임자 처벌과 실질적인 개선은 미흡하다는 비판이 제기된다. 소수 종교 및 소수 민족에 대한 차별과 폭력, 여성 및 아동 권리 침해, 노동권 문제 등도 인도네시아가 직면한 주요 인권 현안이다. 정부와 시민 사회는 이러한 문제 해결을 위해 노력하고 있으나, 구조적인 문제와 사회적 인식 개선의 어려움으로 인해 가시적인 성과를 거두는 데는 한계가 있다.

6. 경제

인도네시아는 민간 부문과 정부가 모두 중요한 역할을 하는 혼합 경제 체제를 운영하고 있다. 동남아시아 유일의 G20 회원국으로서 이 지역 최대 경제 규모를 자랑하며 신흥공업국으로 분류된다. 2024년 명목 GDP는 1.40 조 USD로 세계 16위이며, 구매력 평가(PPP) 기준 GDP는 4.66 조 USD로 세계 8위이다. PPP 기준 1인당 GDP는 1.65 만 USD이며, 명목 1인당 GDP는 4980 USD이다. 2022년 자료에 따르면, 고용 측면에서는 서비스업(48.8%)이 경제를 주도하고 있으며, 농업(29.2%)과 산업(21.8%)이 그 뒤를 잇는다. GDP 점유율 측면에서는 서비스업과 산업이 각각 약 41%로 경제를 주도하고, 농업이 12.4%로 그 다음이다.

경제 구조는 시간의 흐름에 따라 크게 변화해왔는데, 1950년대와 1960년대 농업 중심에서 1960년대 후반부터 1980년대까지 점진적인 산업화와 도시화로 전환되었다. 1980년대 유가 하락은 제조업 수출로의 다변화를 촉진하여 상당한 경제 성장(GDP 연평균 7.1% 성장)과 빈곤율 감소(60%에서 15%로)를 이끌었다. 그러나 1990년대 후반 아시아 금융 위기로 경제는 큰 타격을 입어 GDP가 13% 감소하고 인플레이션이 78%에 달했으며 1999년 GDP 성장률은 0.8%에 그쳤다. 경제는 2000년대 초부터 회복되기 시작하여 2004년부터 2024년까지 성장률이 4~6%를 기록했으며, 신중한 은행 규제, 개선된 통화 및 재정 정책, 유연한 환율 등이 이에 기여했다. 이러한 요인들과 강력한 내수 소비는 인도네시아가 2008년 금융 위기를 극복하는 데 도움이 되었다. 2020년대 초 코로나19 팬데믹으로 경기 침체를 겪었으나, 1년 안에 경제는 반등했다.

인도네시아는 니켈, 석탄, 석유 등 풍부한 천연자원을 보유하고 있으며, 이는 수출 포트폴리오를 주도한다. 정제유, 원유, 자동차 부품 등을 수입하며, 주요 교역 상대국은 중국, 미국, 일본, 싱가포르, 인도, 말레이시아, 대한민국, 태국 등이다. 풍부한 강우량, 일조량, 비옥한 토양 덕분에 인도네시아는 주요 농업 국가이며, 팜유, 고무, 커피, 차, 카사바, 쌀, 밀, 코코넛 오일, 담배 등의 주요 생산국 중 하나이다. 이러한 자원과 수십 년간의 개발에도 불구하고, 인구가 밀집되고 경제적으로 유리한 서부 섬(자와, 수마트라 등)과 인구가 희박하고 저개발된 동부 지역(말루쿠, 파푸아 등) 간에는 부, 고용, 경제적 기회의 격차가 여전히 존재한다.

6.1. 경제 구조와 역사

인도네시아의 경제는 역사적으로 농업과 천연자원 수출에 크게 의존해 왔으나, 점진적인 산업화와 서비스업 발전을 통해 다변화되어 왔다. 독립 초기에는 농업이 경제의 중심이었으며, 식민 시대부터 이어진 플랜테이션 농업(고무, 커피, 차 등)과 전통적인 식량 작물(쌀, 옥수수 등) 생산이 주를 이루었다.

수카르노 시대에는 국유화 정책과 수입 대체 산업화 전략이 추진되었으나, 정치적 불안정과 경제 운영 미숙으로 큰 성과를 거두지 못했다. 수하르토의 신질서 체제 하에서는 외국인 투자 유치와 수출 지향 산업화 정책을 통해 급속한 경제 성장을 이루었다. 특히 1970년대 석유 파동으로 인한 유가 상승은 산유국인 인도네시아에 막대한 부를 가져다주었으며, 이를 바탕으로 제조업 육성과 사회 기반 시설 확충이 이루어졌다.

그러나 1997년 아시아 금융 위기는 인도네시아 경제에 치명적인 타격을 입혔다. 루피아화 가치가 폭락하고 기업 도산이 속출했으며, 실업률이 급증했다. 이 위기는 수하르토 정권 붕괴의 직접적인 원인이 되기도 했다. 금융 위기 이후 인도네시아는 국제 통화 기금(IMF)의 구제 금융을 받고 경제 구조 개혁을 단행했다. 금융 시스템 개혁, 기업 구조 조정, 공기업 민영화 등을 통해 경제 체질 개선에 나섰으며, 이후 점진적인 회복세를 보였다.

2000년대 이후 인도네시아 경제는 내수 시장의 성장과 원자재 가격 상승에 힘입어 안정적인 성장세를 유지하고 있다. 국내총생산(GDP) 규모는 지속적으로 확대되어 세계 20위권 경제 대국으로 부상했다. 산업 구조는 1차 산업(농업, 광업) 비중이 점차 감소하고, 2차 산업(제조업)과 3차 산업(서비스업) 비중이 확대되는 양상을 보이고 있다.

그러나 여전히 해결해야 할 경제적 과제들이 남아있다. 빈부 격차와 지역 불균형이 심각하며, 부패 문제는 경제 성장의 발목을 잡는 요인으로 지적된다. 또한, 과도한 천연자원 의존도를 낮추고 고부가가치 산업을 육성하는 것이 중요한 과제이다. 최근 인도네시아 정부는 제조업 경쟁력 강화, 인프라 투자 확대, 인적 자본 개발 등을 통해 지속 가능한 경제 성장을 추구하고 있다.

6.1.1. 주요 산업

인도네시아 경제는 다양한 산업 부문으로 구성되어 있으며, 전통적인 1차 산업과 함께 제조업 및 서비스업이 꾸준히 성장하고 있다.

- 농업, 임업, 어업: 인도네시아는 여전히 중요한 농업 국가이다. 주요 농산물로는 세계 최대 생산량을 자랑하는 팜유를 비롯하여 쌀(주식), 고무, 커피, 카카오, 차, 카사바, 옥수수, 향신료(정향, 육두구 등) 등이 있다. 광대한 열대 우림을 보유하고 있어 임업도 중요한 산업이었으나, 환경 보호와 지속 가능한 관리의 중요성이 강조되고 있다. 긴 해안선과 풍부한 해양 자원을 바탕으로 어업 또한 활발하며, 새우, 참치 등이 주요 수산물이다.

- 광업: 인도네시아는 천연자원이 매우 풍부한 국가이다. 세계적인 석탄 수출국이며, 석유와 천연가스도 중요한 에너지 자원이다. 또한, 니켈(세계 최대 생산국), 주석, 구리, 금, 보크사이트 등 다양한 광물 자원을 보유하고 있어 광업이 국가 경제에 큰 비중을 차지한다. 최근에는 전기 자동차 배터리 원료로 니켈의 중요성이 부각되면서 관련 산업 투자가 활발히 이루어지고 있다.

- 제조업: 제조업은 인도네시아 경제 성장의 중요한 동력이다. 초기에는 섬유, 의류, 신발 등 노동 집약적 산업이 주를 이루었으나, 점차 자동차, 전자제품, 기계류, 화학제품, 식음료 가공 등 다양한 분야로 확대되고 있다. 정부는 제조업 경쟁력 강화를 위해 산업 단지 조성, 기술 개발 지원, 투자 유치 확대 등의 정책을 추진하고 있다.

- 서비스업: 서비스업은 인도네시아 GDP에서 가장 큰 비중을 차지하며, 고용 창출에도 중요한 역할을 한다. 도소매업, 관광업, 운수업, 통신업, 금융업, 부동산, 교육, 의료 등 다양한 분야를 포함한다. 특히 관광업은 발리를 중심으로 크게 발달했으며, 정부는 새로운 관광지 개발과 관광 인프라 확충에 힘쓰고 있다. 정보통신기술(ICT)의 발전과 함께 전자상거래, 핀테크 등 새로운 서비스 산업도 빠르게 성장하고 있다.

정부는 이러한 주요 산업들의 균형 있는 발전을 통해 지속 가능한 경제 성장을 추구하고 있으며, 특히 고부가가치 산업 육성과 산업 구조 고도화에 중점을 두고 있다.

6.1.2. 관광

인도네시아의 관광 산업은 국가 경제에 중요한 역할을 하며, 2023년에는 GDP에 140.00 억 USD를 기여하고 1,160만 명의 외국인 관광객을 유치했다. 주요 관광객 국가는 오스트레일리아, 싱가포르, 말레이시아, 중국, 인도 순이다.

관광 산업은 인도네시아의 풍부한 자연 및 문화 자원에 크게 의존한다. 국토의 57%(2억 2,500만 에이커)를 차지하는 열대 우림을 포함하여 잘 보존된 자연 생태계를 자랑한다. 인기 있는 자연 관광지로는 수마트라와 칼리만탄의 열대 우림, 특히 오랑우탄 야생 동물 보호 구역이 있다. 또한 인도네시아는 세계에서 가장 긴 해안선 중 하나를 보유하고 있으며, 그 길이는 5.47 만 km에 달한다. 문화 관광도 두드러지는데, 고대 보로부두르와 프람바난 사원, 토라자 고원, 발리의 전통 축제 등이 주요 명소이다.

인도네시아에는 코모도 국립공원과 욕야카르타의 우주론적 축을 포함하여 10개의 유네스코 세계유산이 있다. 또한 부나켄 국립공원과 라자암팟 제도 등 18개의 다른 유적지가 잠정 목록에 올라 있다. 역사 관광 또한 주요 매력으로, 자카르타와 스마랑의 네덜란드 동인도 식민지 유산, 그리고 파가루융 궁전과 우붓 왕궁과 같은 왕궁들이 있다.

6.2. 과학 기술

인도네시아의 과학 기술 연구 개발에 대한 정부 지출은 상대적으로 낮아 2020년 GDP의 0.28%에 불과하다. 2024년 세계 혁신 지수에서 133개국 중 54위를 차지했음에도 불구하고, 중상위 소득 국가로서의 기대치를 상회하는 성과를 보이고 있다. 역사적 혁신으로는 벼농사를 위한 계단식 논 기술인 '테라세링'과 부기스족 및 마카사르족의 '피니시' 배가 있다. 1980년대에는 초코르다 라카 수카와티가 현재 국제적으로 사용되는 소스로바후 도로 건설 기술을 개발했다. 또한 인도네시아는 국영 인도네시아 철도 산업(INKA)을 통해 여객 열차와 화물 차량을 생산하여 해외에 수출하고 있다.

인도네시아는 군용 및 통근용 항공기를 제조한 역사가 있으며, 동남아시아에서 유일하게 이를 수행하는 국가이다. 국영 항공우주 회사인 PT 디르간타라 인도네시아(PTDI)는 보잉과 에어버스에 부품을 공급했으며, 스페인의 CASA와 CN-235를 공동 개발했다. 정치에 입문하기 전 항공우주 공학자였던 B. J. 하비비 전 대통령은 국가 항공우주 연구 발전에 핵심적인 역할을 했다. 최근 인도네시아는 대한민국과 4.5세대 전투기 KAI KF-21 보라매 개발에 협력하고 있다.

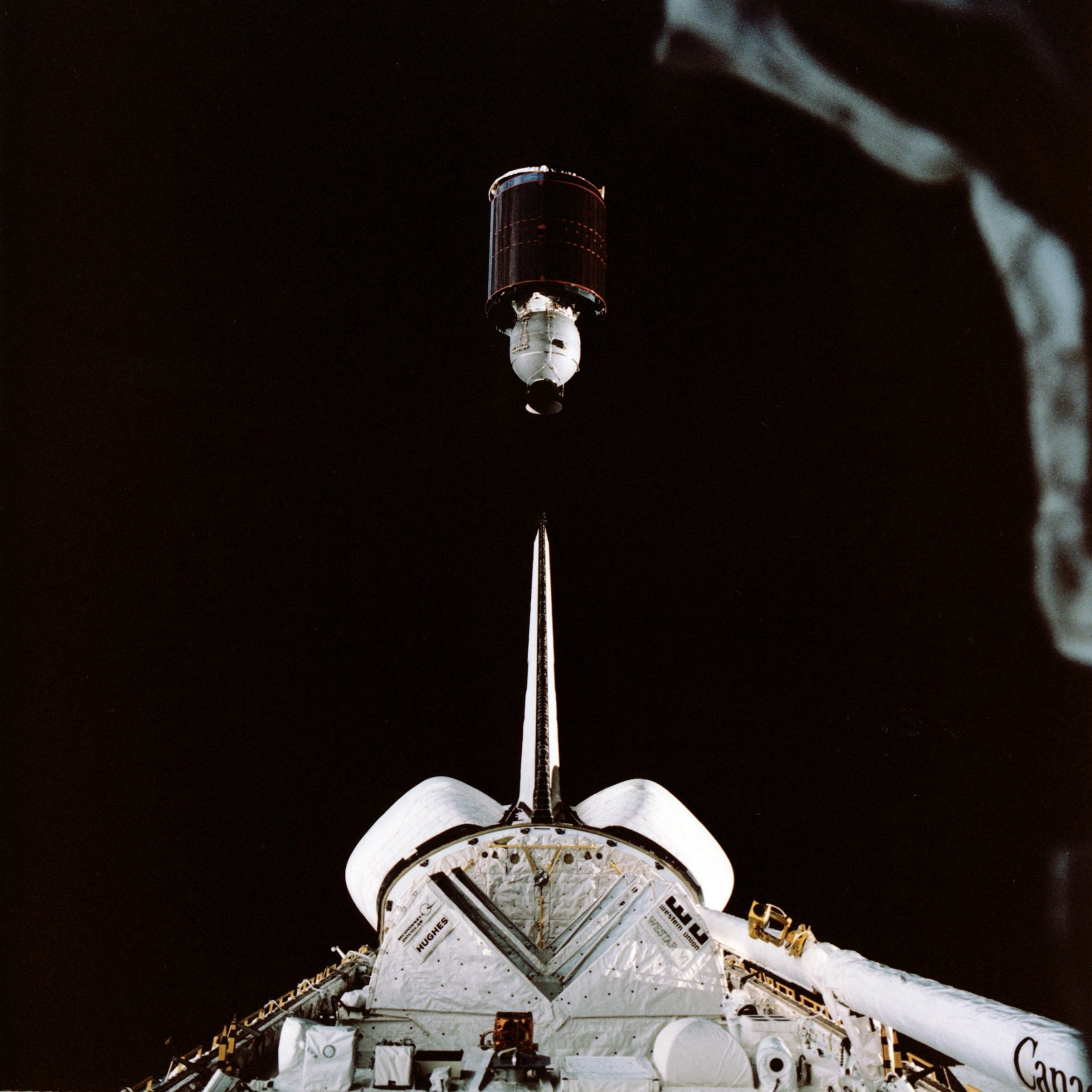

국립항공우주연구소(LAPAN)가 관리하는 인도네시아의 우주 프로그램은 1976년 미국의 지원을 받아 첫 번째 위성인 팔라파를 발사하여, 인도네시아를 위성 시스템을 보유한 최초의 개발도상국으로 만들었다. 2024년 현재 인도네시아는 통신 및 기타 목적을 위해 19개의 위성을 발사했다. 최근 정부는 농촌 및 서비스 미비 지역에 인터넷 연결을 제공하기 위해 스타링크에 라이선스를 부여했다.

6.3. 사회 기반 시설

인도네시아는 광대한 군도 국가로서 국가 발전을 위해 교통망, 에너지 공급 시스템 등 주요 사회 기반 시설의 확충과 현대화에 지속적인 노력을 기울이고 있다. 특히 조코 위도도 정부 이후 인프라 개발은 최우선 국정 과제 중 하나로 추진되고 있다.

6.3.1. 교통

인도네시아의 교통 시스템은 군도 국가라는 지리적 특성과 자와섬에 집중된 인구 분포를 반영한다. 2022년 기준으로 주요 도로망은 54.81 만 km에 달하며, 세계에서 가장 긴 BRT 시스템을 운영하는 트랜스자카르타를 포함한다. 도시 교통수단으로는 '바자이'나 '베짝'과 같은 인력거, 그리고 '앙콧'이나 미니버스와 같은 합승 택시가 일반적이다. 철도는 주로 자와섬과 수마트라, 술라웨시 일부 지역에 있으며, 화물 및 여객 운송을 담당한다. 여기에는 대자카르타 지역과 욕야카르타의 통근 열차 및 도시 간 철도 서비스가 포함된다. 2010년대 후반에는 자카르타와 팔렘방에 도시철도 시스템이 도입되었으며, 다른 도시에서도 계획 중이다. 인도네시아는 중국과 협력하여 2023년 자카르타와 반둥을 연결하는 최초의 고속철도인 '우쉬'(Whoosh)를 개통했다. 이는 동남아시아 및 남반구 최초의 고속철도 시스템이다.

항공 및 해상 운송 또한 중요한 역할을 한다. 인도네시아 최대 공항인 수카르노 하타 국제공항은 2023년에 4,900만 명의 승객을 처리했으며, 응우라라이 국제공항과 주안다 국제공항이 그 뒤를 이었다. 1949년부터 국영 항공사인 가루다 인도네시아는 세계 유수의 항공사 중 하나이자 글로벌 항공 동맹인 스카이팀 회원사이다. 인도네시아에서 가장 붐비고 가장 발전된 탄중 프리오크항은 인도네시아 환적 화물 교통량의 절반 이상을 처리한다.

도로망 확충을 위해 고속도로 건설이 활발히 진행 중이며, 특히 자와섬을 횡단하는 '트랜스 자바 고속도로'와 수마트라섬을 종단하는 '트랜스 수마트라 고속도로'가 대표적이다. 도시 지역의 만성적인 교통 체증 완화를 위해 자카르타 MRT, 자카르타 LRT 등 도시철도 건설 및 확대가 추진되고 있다. 항공 교통은 섬과 섬을 연결하는 주요 수단으로, 주요 도시마다 공항이 있으며 국제선 노선도 다수 운영 중이다. 해상 교통은 여객 및 화물 운송에 필수적이며, 주요 항만 시설 현대화와 선박 운항 시스템 개선이 지속적으로 이루어지고 있다.

6.3.2. 에너지

인도네시아는 주요 에너지 생산국이자 소비국으로, 2023년에 18.8 × 1015 BTU (약 5,510 TWh)의 에너지를 생산하고 10.514 × 1015 BTU (약 3,081 TWh)를 소비했다. 2022년 국가의 총 설치 발전 용량은 약 83.8 기가와트(GW)이며, 주로 석탄(61%)에서 생산된다. 다른 중요한 에너지원으로는 천연가스, 석유, 그리고 지열, 수력, 태양광과 같은 재생 에너지가 있다. 국영 국영전력공사(PLN)가 국내 전력 배분 독점권을 보유하고 있다.

인도네시아의 에너지 믹스는 여전히 비재생 에너지원에 의해 주도되고 있으며, 석탄이 대부분을 차지하고 천연가스와 석유가 그 뒤를 잇는다. 지열(5%), 수력(7%), 태양광(1%)을 포함한 재생 에너지는 비중이 작지만 점차 증가하고 있다. 재생 에너지 잠재력은 막대하며, 특히 지열 분야에서는 세계 최대 생산국 중 하나로 꼽힌다. 인도네시아는 세계 최대의 발전용 석탄 생산국이자 수출국이며, 액화천연가스(LNG)의 주요 수출국이기도 하다.

정부는 보다 친환경적인 에너지원으로 전환하고 2060년까지 탄소 중립을 달성할 계획이다. 2025년 초 최신 에너지 계획에서 정부는 재생 에너지에 중점을 두고 2034년까지 71기가와트의 전력 용량 확대를 목표로 하고 있다. 그러나 인도네시아는 재생 에너지 인프라가 부족하고, 외딴 지역에 전력 공급의 어려움을 겪고 있으며, 여전히 석탄에 크게 의존하고 있다.

에너지 공급 안정을 위해 정유 시설 확충과 가스 파이프라인 건설 등 에너지 인프라 투자가 지속되고 있으며, 신재생에너지 개발에도 박차를 가하고 있다. 특히 지열, 수력, 태양광 발전 잠재력이 높아 이를 활용하기 위한 노력이 이루어지고 있다. 전력망 현대화와 에너지 효율 향상도 중요한 과제로 인식되고 있다.

7. 사회

인도네시아 사회는 극도의 다양성을 특징으로 하며, 수백 개의 민족 집단과 언어, 그리고 다양한 종교가 공존한다. 이러한 다원성은 인도네시아의 정체성을 형성하는 핵심 요소이지만, 동시에 사회 통합과 관련된 도전 과제를 안고 있기도 하다. 인구 통계학적으로 젊은 인구 구조를 가지고 있으며, 도시화가 빠르게 진행되고 있다.

7.1. 인구

2020년 인구 조사에 따르면 인도네시아의 인구는 2억 7,020만 명으로, 세계에서 4번째로 인구가 많은 국가이며, 인구 성장률은 1.25%로 비교적 높은 편이다. 자와섬은 세계에서 가장 인구가 많은 섬으로, 인도네시아 전체 인구의 56%가 거주하고 있다. 인구 밀도는 141 명/km2로 세계 88위이지만, 자와섬의 인구 밀도는 1171 명/km2에 달한다. 1961년 식민 통치 이후 첫 인구 조사에서는 총 9,700만 명의 인구를 기록했다. 인구는 2030년까지 약 2억 9,500만 명, 2050년까지 3억 2,100만 명으로 증가할 것으로 예상된다. 현재 인도네시아는 비교적 젊은 인구 구조를 가지고 있으며, 중위 연령은 31.5세(2024년 추정)이다.

인구 분포는 군도 전체에 걸쳐 고르지 않으며, 서식 환경과 개발 수준이 다양하여, 거대도시인 자카르타부터 파푸아의 미접촉 부족에 이르기까지 다양하다. 2022년 기준으로 인구의 약 58%가 도시 지역에 거주하고 있다. 자카르타는 인도네시아의 수위 도시이자 세계에서 두 번째로 인구가 많은 도시 지역으로, 3,400만 명 이상의 주민이 거주하고 있다. 약 800만 명의 인도네시아인이 해외에 거주하며, 대부분 말레이시아, 네덜란드, 사우디아라비아, 싱가포르, 대만, 홍콩, 미국, 영국, 호주에 정착해 있다.

인도네시아의 주요 도시(2020년 기준 인구)는 다음과 같다:

- 자카르타 (수도 특별 지역): 약 1,056만 명

- 수라바야 (동자와주): 약 287만 명

- 반둥 (서자와주): 약 244만 명

- 메단 (북수마트라주): 약 243만 명

- 스마랑 (중앙자와주): 약 186만 명

- 팔렘방 (남수마트라주): 약 166만 명

- 마카사르 (남술라웨시주): 약 143만 명

7.2. 민족과 언어

인도네시아는 약 600개의 서로 다른 토착 민족 집단이 거주하며, 이들은 주로 오스트로네시아족에서 유래하여 오스트로네시아조어를 사용하며, 현대 타이완에서 비롯되었을 가능성이 있다. 동부 인도네시아에 거주하는 멜라네시아인은 또 다른 중요한 민족 집단을 대표한다. 인구의 40%를 차지하는 자와인은 가장 큰 민족 집단이자 정치적으로 지배적인 집단으로, 주로 중부 및 동부 자와에 거주하며 다른 주에도 상당수 분포한다. 다른 주요 민족 집단으로는 순다인, 말레이인, 바탁인, 마두라족, 베타위족, 미낭카바우족, 부기스족 등이 있다. 소수이지만 중요한 중국계, 인도계, 유럽계, 아랍계 인구는 주로 도시 지역에 집중되어 있다. 인도네시아 민족이라는 정체성은 강력한 지역적 정체성과 함께 존재한다.

공용어인 인도네시아어는 말레이어의 한 변형으로, 그 위상 방언에 기반을 두고 있으며 수세기에 걸쳐 군도의 링구아 프랑카가 되었다. 다른 언어와의 상당한 접촉으로 인해 자와어, 순다어, 미낭카바우어, 마카사르어, 산스크리트어, 중국어, 아랍어, 네덜란드어, 포르투갈어, 영어 등 현지 및 외래 언어의 영향이 풍부하게 나타난다. 1920년대 민족주의자들에 의해 처음 장려되었으며, 독립 후 1945년 '바하사 인도네시아'라는 이름으로 공식 지위를 얻었고, 이후 교육, 미디어, 사업, 통치에서의 사용으로 널리 채택되었다. 거의 모든 인도네시아인이 '바하사'를 구사하지만, 대부분은 700개가 넘는 지역 언어 중 하나를 모국어로 사용하기도 한다. 이들 언어는 주로 오스트로네시아어족에 속하며, 동부 인도네시아에는 270개가 넘는 파푸아 언어가 있다. 자와어는 가장 널리 사용되는 지역 언어이며, 욕야카르타에서는 공동 공식 지위를 가진다.

네덜란드인과 인도인과 같은 다른 유럽계 후손 인구는 식민지 시대에는 중요했지만, 항상 인구의 극소수를 차지했으며 1930년에는 약 20만 명에 불과했다. 네덜란드어는 네덜란드 식민 통치가 문화 통합보다는 상업에 중점을 두었기 때문에 실질적인 영향력을 얻지 못했다. 오늘날 네덜란드어 구사 능력은 일부 고령층과 법률 전문가들 사이에서 소수에게만 존재하며, 특정 법규는 여전히 네덜란드어로만 제공된다.

7.3. 종교

인도네시아는 공식적으로 6개 종교, 즉 이슬람교, 개신교, 로마 가톨릭, 힌두교, 불교, 유교를 인정하며, 행정 목적으로 토착 종교도 인정하고 헌법에 종교의 자유를 보장한다. 2023년 기준으로 인구의 87.1%(2억 4,400만 명)가 무슬림으로, 인도네시아는 세계에서 가장 인구가 많은 무슬림 다수 국가이며, 수니파가 무슬림 인구의 99%를 차지하며, 나머지는 시아파(무슬림 인구의 약 1%, 100만~300만 명)와 아흐마디야파(약 0.2%, 20만~40만 명)로 구성된다. 인구의 10%를 차지하는 기독교인은 여러 동부 주에서 다수를 이루며, 힌두교도와 불교도는 각각 주로 발리인과 중국계 인도네시아인이다.

주요 세계 종교가 도래하기 전, 인도네시아 원주민들은 애니미즘과 동력숭배(dynamism)를 실천하며 조상신을 숭배하고 큰 나무, 산, 숲과 같은 자연 요소에 깃든 초자연적인 존재(향)를 믿었다. 이러한 신앙은 오스트로네시아 민족에게 공통적이다. 순다 위위탄, 자와 크자웬, 다약 카하링안과 같은 이러한 토착 전통은 현대 종교 관습에 깊은 영향을 미쳐, 자와 아방안, 발리 힌두교, 다약 기독교와 같이 덜 정통적이고 혼합주의적인 신앙 형태를 낳았다.

힌두교는 기원후 1세기에 군도에 도달했으며, 불교는 6세기에 뒤따랐다. 두 종교 모두 마자파힛, 스리위자야, 사일렌드라와 같은 영향력 있는 제국을 통해 인도네시아 종교사를 형성했으며, 오늘날 다수가 아님에도 불구하고 지속적인 문화적 영향을 남겼다. 이슬람은 빠르면 8세기에 인도 아대륙과 남부 아라비아 반도의 수니파 및 수피파 상인들을 통해 도래하여, 지역 문화 및 종교 전통과 혼합되어 독특한 이슬람 문화(산트리)를 형성했다. 16세기까지 이슬람은 자와와 수마트라에서 지배적인 종교가 되었으며, 이는 무역, 다와(왈리 상가와 중국 탐험가 정화 등) 및 여러 술탄국의 군사 작전이 결합된 결과였다.

가톨릭과 개신교는 이후 예수회 프란치스코 하비에르와 같은 유럽 식민 통치 기간 동안 선교 노력을 통해 도입되었으나, 전자의 확산은 VOC와 네덜란드 식민 시대의 정책 하에 어려움을 겪었다. 후자의 주요 분파에는 칼뱅주의와 루터교가 포함되지만, 국내에는 수많은 다른 교파가 존재한다. 소수의 유대인 존재는 군도에 있었으며, 주로 네덜란드 및 이라크 유대인의 후손이었으나 1945년 독립 이후 그 수가 줄어들었다. 오늘날 소수의 유대인만이 주로 자카르타, 마나도, 수라바야와 같은 주요 도시에 남아있다. 남아있는 시나고그 중 하나인 샤르 하샤마임은 마나도에서 약 31 km 떨어진 북술라웨시 톤다노에 위치해 있다.

인도네시아의 종교 간 관계는 판차실라의 첫 번째 원칙에 따라 정치 지도력과 시민 사회에 의해 크게 형성되며, 이는 최고신에 대한 믿음과 종교적 관용을 강조한다. 이 원칙은 조화를 촉진하지만, 종교적 불관용은 계속해서 반복되는 문제이다. 종교는 대다수 인도네시아인의 삶의 중심이며, 이는 국가 사회, 문화, 정체성에서 필수적인 역할을 반영한다.

7.4. 교육

인도네시아는 5천만 명 이상의 학생, 4백만 명의 교사, 25만 개 이상의 학교를 보유한 세계에서 가장 큰 교육 시스템 중 하나이다. 초등 및 중등 교육부, 고등교육, 과학기술부, 그리고 이슬람 학교를 위한 종교부가 감독하는 이 시스템은 6-3-3-4 구조를 따른다: 초등학교 6년, 중학교와 고등학교 각각 3년, 대학교 4년. 문자 해독률은 96%로 높지만, 농촌 및 외딴 지역에서는 더 낮다. 교육 수준별 등록률은 초등 교육에서 거의 보편적(97.9%)이지만, 중학교와 고등학교에서는 각각 81.7%와 64.2%로 떨어지며, 고등 교육에서는 약 42.6%이다.

교육에 대한 정부 지출은 2022년 GDP의 약 3.6%를 차지한다. 같은 해, 인도네시아에는 대학교, 이슬람 기관, 개방 대학교를 포함하여 4,481개의 고등 교육 기관이 있다. 인도네시아 대학교, 가자 마다 대학교, 반둥 공과대학교는 국내 상위 3개 대학이며, 모두 세계 300위권 대학에 속한다.

질과 형평성 문제는 지속적이며, 특히 도시-농촌 격차, 부적절한 학교 인프라, 자격을 갖춘 교사 부족 등이 문제점으로 지적된다. 또한 이 시스템은 PISA와 같은 국제 기준에서 뒤처져 있으며, 인도네시아 학생들은 읽기, 수학, 과학 분야에서 지속적으로 하위권에 머물고 있다. 고등 교육 부문은 자금 부족, 낮은 질, 제한된 연구 성과, 졸업생의 기술과 노동 시장 요구 간의 불일치로 어려움을 겪고 있다.

7.5. 보건

인도네시아는 1945년 이후 의료 시스템 개발에 상당한 진전을 이루었다. 처음에는 의사, 병원, 인프라 부족으로 의료 서비스가 제한적이었다. 1960년대 후반, 정부는 농촌 지역에 기본 서비스를 제공하기 위해 지역사회 보건 센터(puskesmas)를 설립하기 시작했다. 1970년대와 1980년대에 세계보건기구의 도움으로 인도네시아는 소아마비와 홍역과 같은 질병 퇴치를 위한 예방 접종 프로그램을 시행했다. 이 시스템은 2014년 사회보장청 건강보험공단(BPJS Kesehatan)이 관리하는 국민 건강 보험(Jaminan Kesehatan Nasional, JKN)이라는 단일 지불자 시스템을 통해 보편적 의료보장을 시작하면서 큰 변화를 겪었다. 이는 세계에서 가장 큰 단일 지불자 시스템 중 하나로, 2021년에는 인구의 83% 이상(2억 2,590만 명)을 포괄했다.

의료에 대한 정부 지출은 2021년 GDP의 3.71%를 차지한다. 1차 의료는 푸스케스마스, 병원, 개인 클리닉을 통해 제공된다. 말레이시아나 싱가포르와 같은 아세안 이웃 국가들의 의료 시스템에는 뒤처지지만, 기대 수명 증가(1973년 54.9세에서 2023년 71.1세로), 아동 사망률 감소(1972년 출생 100명당 15.5명 사망에서 2022년 2.1명 사망으로), 2014년 소아마비 퇴치, 말라리아 발병 감소 등 상당한 공중 보건 성과를 달성했다.

일부 만성 건강 문제는 여전히 남아 있으며, 2022년 자료에 따르면 5세 미만 아동의 21.6%가 발육 부진을 겪고 있다. 특히 주요 도시의 낮은 대기 질은 호흡기 질환을 유발하며, 모자 보건 지표는 여전히 우려되는 부분으로, 모성 사망률은 이 지역에서 세 번째로 높다. 또한, 인도네시아는 세계에서 흡연율이 가장 높은 국가 중 하나(성인의 34.8%)로, 심혈관 질환 및 폐암과 같은 비전염성 질환의 높은 유병률에 기여하고 있다.

8. 문화

인도네시아의 문화사는 2천 년 이상에 걸쳐 있으며, 인도 아대륙, 중국, 중동, 유럽, 멜라네시아 및 오스트로네시아 민족의 영향을 받았다. 이러한 영향은 국가의 다문화, 다언어, 다민족 정체성을 형성했으며, 토착 뿌리와는 구별된다. 인도네시아는 와양 인형극, 바틱, 앙클룽, 사만춤, 픈착실랏을 포함하여 유네스코가 인정한 16개의 무형문화유산을 보유하고 있다. 최근 공동 등재로 판툰, 크바야, 콜린탕이 목록에 추가되었다.

8.1. 예술과 건축

인도네시아 예술은 인도, 아랍 세계, 중국, 유럽의 영향을 받아 형성된 전통 및 현대 형식을 포괄하며, 문화 교류와 무역에 의해 주도되었다. 발리의 예술 전통, 예를 들어 고전적인 카마산 및 와양 스타일 그림은 유명하며, 동부 자와의 찬디 부조에 묘사된 시각적 서사에서 유래했다.

전통 건축은 민족적 다양성을 반영하며, 토라자의 '통코난', 미낭카바우의 '루마 가당', 자와의 '픈도포', 다약 롱하우스와 같은 상징적이고 전통적인 가옥('루마 아닷')은 각각 독특한 관습과 역사를 보여준다. 목공 및 석조술을 포함한 다른 전통 공예는 여러 세대에 걸쳐 전해 내려오는 복잡한 장식과 기술을 선보인다.

거석 조각의 발견은 니아스, 바탁, 아스맛, 다약, 토라자 공동체 사이에서 부족 예술의 번성으로 이어졌으며, 이들은 나무와 돌을 주요 조각 재료로 사용했다. 8세기부터 15세기까지 자와 문명은 힌두-불교 다르마 문화의 큰 영향을 받아 정교한 석조 조각과 건축에서 뛰어났다. 이 시기에는 보로부두르와 프람바난 사원과 같은 기념비적인 작품이 제작되었으며, 오늘날에도 인도네시아의 정교한 예술 및 건축 유산의 걸작으로 기념되고 있다.

8.2. 음악과 무용

인도네시아의 음악 유산은 역사 기록 이전부터 시작되었으며, 토착 부족들은 의식에서 앙클룽, 가믈란, 사산도와 같은 전통 악기와 노래를 사용했다. 다른 문화의 영향은 인도네시아 음악을 풍요롭게 했는데, 예를 들어 중동의 감부스와 카시다, 포르투갈의 크론총, 그리고 힌디, 말레이, 중동 요소가 결합된 당둣(국내에서 가장 인기 있는 음악 장르 중 하나) 등이 있다.

오늘날 인도네시아 음악은 문화적 유사성과 언어적 유사성으로 인해 말레이시아, 싱가포르, 브루나이에서 지역적으로 인기가 있다.

3,000개가 넘는 전통 무용을 보유한 인도네시아 무용 형식은 의식과 종교 숭배에서 비롯되었으며, 예를 들어 주술사 춤과 후독, 그리고 힌두-불교 및 이슬람 영향기의 무용 등이 있다. 서양, 일본, 한국 문화의 영향을 받은 현대 및 도시 무용이 인기를 얻고 있지만, 자와, 발리, 다약의 전통 무용과 같은 전통 무용은 여전히 살아있는 전통으로 남아있다.

8.3. 전통 의상

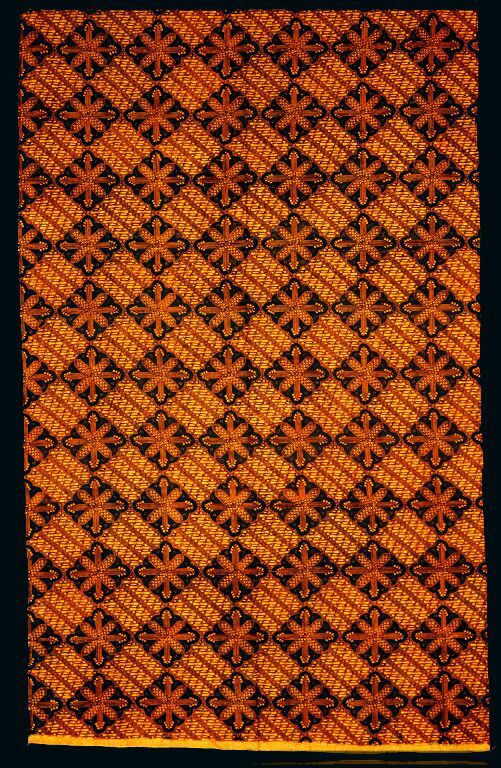

인도네시아의 풍부한 문화사는 다양한 의상 스타일에도 반영되어 있으며, 바틱과 크바야와 같은 민족 의상은 널리 알려져 있으며, 이는 자와, 순다, 발리 문화에 뿌리를 두고 있다. 전통 복장은 지역별, 주별로 다양하며, 예를 들어 바탁의 울로스, 말레이와 미낭카바우의 송켓, 사삭의 이캇 등이 있으며, 주로 의식, 결혼식, 공식 행사에서 착용된다.

8.4. 연극과 영화

와양 쿨릿과 같은 전통 인도네시아 연극은 종종 라마야나와 마하바라타와 같은 힌두 서사시를 묘사한다. '루드룩', '크토프락', '산디와라', '르농' 및 발리 무용 드라마와 같은 다른 형태의 드라마는 종종 유머, 음악, 관객 참여를 통합한다. 미낭카바우의 '란다이'와 같은 독특한 전통은 음악, 춤, 무술('실랏')을 결합하여 전통 의식과 축제 기간 동안 반역사적인 전설을 이야기한다. '테아테르 코마'로 대표되는 현대 연극은 풍자를 통해 사회적, 정치적 주제를 다룬다.

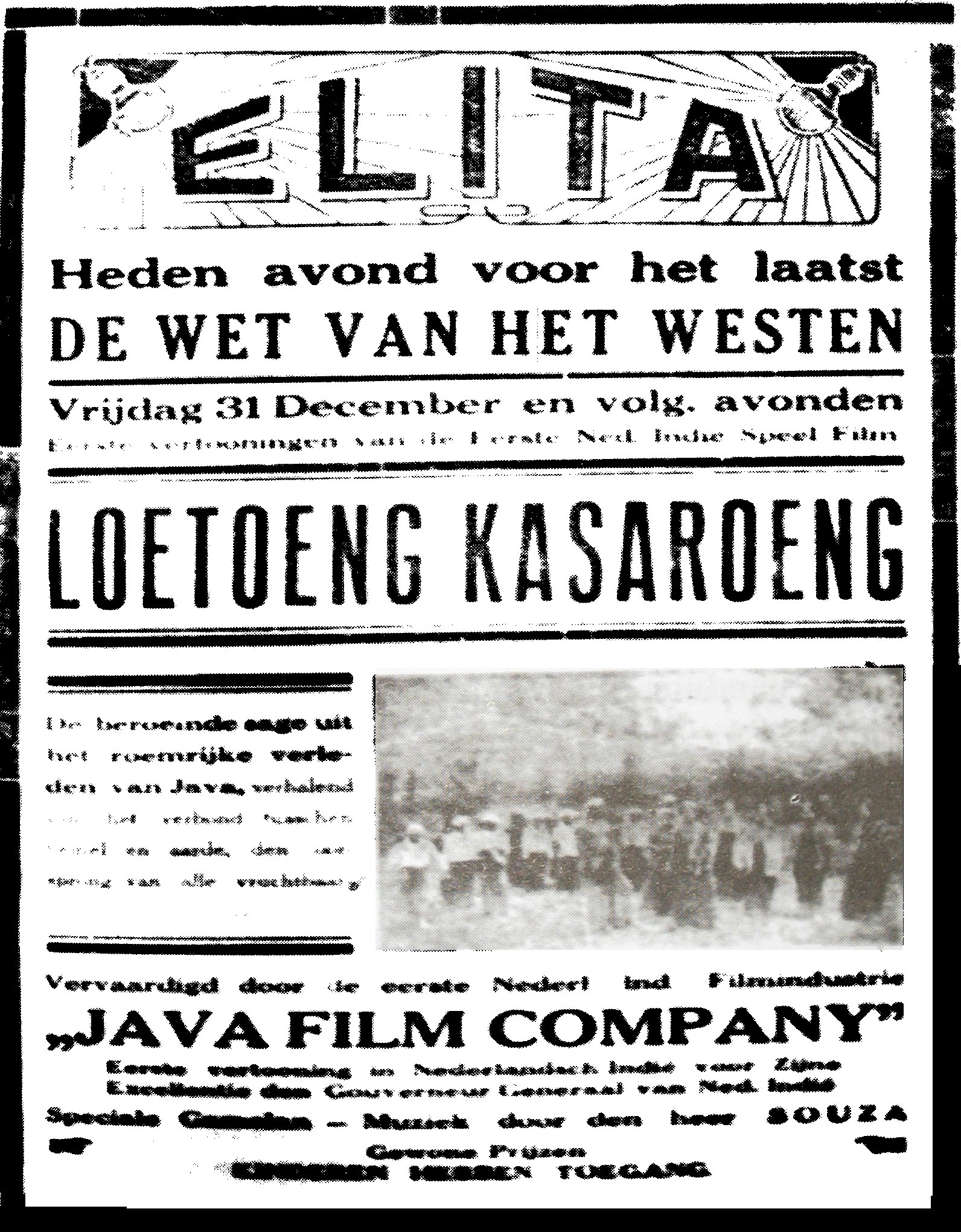

군도에서 제작된 최초의 영화는 1926년 네덜란드 감독 L. 휴벨도르프의 무성 영화 '루퉁 카사룽'이었으며, 영화 산업은 1950년대 우마르 이스마일의 선구적인 작업으로 독립 이후 확장되었다. 1960년대 수카르노 시대 후반에는 영화가 민족주의와 반서구 정서를 고취하는 데 사용되었고, 수하르토의 신질서는 사회 질서 유지를 위해 검열을 시행했다. 영화 제작은 1980년대에 '펭압디 세탄'(1980), '추트 냐 디엔'(1988), '와르콥' 코미디 영화와 같은 주목할 만한 작품으로 정점을 찍었지만, 이후 10년 동안 산업은 쇠퇴했다.

수하르토 이후 시대에 산업은 부활했으며, 독립 영화 제작자들은 인종, 종교, 사랑과 같이 이전에 검열되었던 주제를 다루며 '스리나의 모험'(2000), '사랑이란 무엇일까요?'(2002), '무지개 분대'(2008)와 같은 주목할 만한 영화를 제작했다. 2022년 영화 '무용수 마을의 대학생 봉사활동 실화'는 920만 장의 티켓을 판매하며 인도네시아 영화 사상 최고 흥행 기록을 세웠다. 치트라상을 수여하는 인도네시아 영화제는 1955년부터 영화적 성과를 기념해왔다.

8.5. 대중 매체와 문학

인도네시아의 언론 자유는 정보부가 언론을 엄격히 통제했던 수하르토 통치 종식 이후 크게 향상되었다. 텔레비전 환경은 공영 방송 TVRI의 독점(1962-1989)에서 전국 및 지방 네트워크와의 경쟁 시장으로 바뀌었다. 21세기에는 텔레비전 신호가 모든 마을에 도달하여 최대 11개 채널을 제공한다. 민영 라디오 방송국은 뉴스를 제공하고, 외국 방송사는 다양한 프로그램을 제공한다. 인쇄 출판물도 1998년 이후 크게 확장되었다. 인도네시아의 인터넷 개발은 1990년대 초에 시작되었으며, 최초의 상업용 인터넷 서비스 제공자인 PT. 인도 인터넷이 1994년에 운영을 시작했다. 2018년까지 인도네시아에는 1억 7,100만 명의 인터넷 사용자가 있었으며, 주로 15세에서 19세 사이의 연령층이 컴퓨터보다는 휴대폰을 통해 인터넷에 접속했다. 인터넷 보급률은 매년 계속 증가하고 있다.

인도네시아 문학은 5세기 산스크리트어 비문과 강력한 구술 전통에 뿌리를 두고 있으며, 초기 근대 문학은 수마트라 전통에서 비롯되었다. '샤이르', '판툰', '히카얏', '바밧'과 같은 전통 형식은 초기 산문과 시를 지배했으며, '샤이르 압둘 물룩', '히카얏 항 투아', '슬랄라투스 살라틴', '바밧 타나 자위'와 같은 주목할 만한 작품이 있다. 1917년 '발라이 푸스타카' 설립은 토착 문학 발전의 추진력을 마련하여 1950년대와 1960년대 문학 황금기를 이끌었다. 국가의 정치적, 사회적 지형의 역동성에 영향을 받은 현대 문학에는 하이릴 안와르, 프라무댜 아난타 투르, 아유 우타미와 같은 주목할 만한 인물들의 작품이 포함된다.

9. 요리

{{본문|인도네시아 요리}}

인도네시아 요리는 다양한 지역 요리를 포함하며, 종종 토착 문화와 중국, 아프리카, 유럽, 중동, 인도 등의 외래 영향을 기반으로 한다. 쌀이 주요 주식이며 고기와 채소 반찬과 함께 제공된다. 향신료(특히 고추), 코코넛밀크, 생선, 닭고기가 기본적인 재료이다.

'나시 고렝', '가도 가도', '미 아얌', '박소', '사테', '소토'와 같은 일부 인기 있는 요리는 어디에나 있으며 국민 요리로 간주된다. 그러나 관광부는 2014년 다양한 요리 전통의 다양성을 결합한다는 이유로 '툼픙'을 공식 국가 요리로 선정했다. 다른 인기 있는 요리로는 '른당'이 있으며, 이는 '덴뎅', '굴라이'와 함께 많은 파당 요리 중 하나이다. 또 다른 발효 식품은 '온좀'으로, 어떤 면에서는 '템페'와 유사하지만 (콩뿐만 아니라) 다양한 재료를 사용하고 다른 곰팡이에 의해 만들어지며 서자와에서 널리 퍼져 있다.

10. 스포츠

{{본문|인도네시아의 스포츠|인도네시아 무술}}

배드민턴과 축구는 인도네시아에서 가장 인기 있는 스포츠이다. 인도네시아는 남자 및 여자 배드민턴 세계 단체 선수권 대회인 토머스컵과 우버컵에서 우승한 몇 안 되는 국가 중 하나이다. 역도와 함께 배드민턴은 인도네시아의 올림픽 메달 집계에 가장 많이 기여하는 스포츠이다. 리가 1은 인도네시아 최고의 축구 클럽 리그이다. 국제 무대에서 인도네시아는 네덜란드령 동인도로서 1938년 FIFA 월드컵에 참가한 최초의 아시아 팀이었다. 지역 수준에서 인도네시아는 1958년 아시안 게임에서 동메달을 획득했으며, 1987년, 1991년, 2023년 동남아시아 경기 대회(SEA 게임)에서 세 차례 금메달을 획득했다. 인도네시아의 AFC 아시안컵 첫 출전은 1996년이었다.

기타 인기 있는 스포츠로는 권투와 농구가 있으며, 이들은 1948년 제1회 전국체육대회(PON)의 일부였다. 세팍타크로와 마두라의 카라판 사피(소 경주)는 인도네시아 전통 스포츠의 몇 가지 예이다. 부족 간 전쟁의 역사가 있는 지역에서는 플로레스의 '차치'와 숨바의 '파솔라'와 같은 모의 전투 대회가 열린다. '쁜짝 실랏'은 인도네시아 무술로, 2018년 아시안 게임의 스포츠 종목 중 하나가 되었으며 인도네시아는 주요 경쟁국 중 하나로 등장했다. 동남아시아에서 인도네시아는 1977년 이후 SEA 게임 메달 순위에서 열 번이나 1위를 차지했으며, 가장 최근에는 2011년에 1위를 차지했다.

10.1. 공휴일

인도네시아의 주요 국경일 및 공휴일은 다음과 같다. 특정 종교 관련 공휴일은 매년 날짜가 변경될 수 있다.

- 1월 1일: 새해 (Tahun Baru Masehi타훈 바루 마세히인도네시아어)

- 음력 설날: (Tahun Baru Imlek타훈 바루 임렉인도네시아어, 날짜 변동)

- 무함마드 승천일: (Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW이스라 미라즈 나비 무하마드 SAW인도네시아어, 날짜 변동, 이슬람력 라잡월 27일)

- 녜삐 데이 (발리 힌두교 새해): (Hari Raya Nyepi하리 라야 녜삐인도네시아어, 날짜 변동)

- 성금요일: (Wafat Isa Al-Masih와팟 이사 알마시인도네시아어, 날짜 변동)

- 5월 1일: 노동절 (Hari Buruh Internasional하리 부루 인테르나시오날인도네시아어)

- 예수 승천일: (Kenaikan Isa Al-Masih크나이칸 이사 알마시인도네시아어, 날짜 변동)

- 웨삭 데이 (부처님 오신 날): (Hari Raya Waisak하리 라야 와이삭인도네시아어, 날짜 변동)

- 6월 1일: 판차실라의 날 (Hari Lahir Pancasila하리 라히르 판차실라인도네시아어)

- 이드 알아드하 (희생제): (Idul Adha이둘 아드하인도네시아어, 날짜 변동, 이슬람력 둘힛자월 10일)

- 이슬람 새해: (Tahun Baru Hijriyah타훈 바루 히즈리야인도네시아어, 날짜 변동, 이슬람력 무하람월 1일)

- 8월 17일: 독립기념일 (Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.하리 프로클라마시 크메르데카안 R.I.인도네시아어)

- 무함마드 탄생일: (Maulid Nabi Muhammad SAW마울릿 나비 무하마드 SAW인도네시아어, 날짜 변동, 이슬람력 라비울아왈월 12일)

- 12월 25일: 성탄절 (Hari Natal하리 나탈인도네시아어)

- 이드 알피트르 (르바란): (Idul Fitri이둘 피트리인도네시아어, 날짜 변동, 이슬람력 샤왈월 1-2일), 보통 2일간 공휴일이며, 정부 지정 연차휴가(Cuti Bersama)와 연결되어 긴 연휴가 된다.

이 외에도 정부가 지정하는 공동 연차 휴가(Cuti Bersama)가 있으며, 이는 주로 주요 종교 휴일 전후에 지정되어 연휴 기간을 늘리는 역할을 한다.