1. 개요

투르크메니스탄은 중앙아시아 남서부에 위치한 공화국으로, 북서쪽으로 카자흐스탄, 북쪽과 동쪽, 북동쪽으로 우즈베키스탄, 남동쪽으로 아프가니스탄, 남쪽과 남서쪽으로 이란과 국경을 접하며, 서쪽으로는 카스피해에 면해 있다. 수도는 아시가바트이며, 국토의 대부분은 카라쿰 사막으로 덮여 있다. 인구는 약 700만 명으로 중앙아시아 국가들 중 가장 적으며, 아시아 대륙에서 인구 밀도가 매우 낮은 국가 중 하나이다.

투르크메니스탄은 역사적으로 여러 제국과 문화의 교차로 역할을 해왔으며, 고대 메르브는 중앙아시아에서 가장 오래된 오아시스 도시 중 하나이자 한때 세계에서 가장 큰 도시 중 하나였다. 이슬람 세계의 주요 도시이자 실크로드의 중요한 경유지이기도 했다. 1881년 러시아 제국에 병합되었고, 1925년에는 소련의 구성 공화국인 투르크멘 소비에트 사회주의 공화국이 되었다. 1991년 소련 해체 이후 독립을 선언하였다.

독립 이후 투르크메니스탄은 사파르무라트 니야조프와 구르반굴리 베르디무하메도프, 그리고 그의 아들 세르다르 베르디무하메도프로 이어지는 권위주의적 전체주의 정권 하에 있으며, 인권 상황, 특히 소수 민족 처우, 언론 및 종교의 자유 부재 등으로 국제적인 비판을 받고 있다.

투르크메니스탄은 세계 5위의 천연가스 매장량을 보유하고 있으며, 이는 국가 경제의 핵심이다. 1993년부터 2019년까지 국민들에게 전기, 수도, 천연가스를 무상으로 공급하기도 했다. 투르크메니스탄은 유엔, 국제 튀르크 문화 기구의 회원국이며, 튀르크 국가 기구의 옵서버 국가이다.

2. 국명

투르크메니스탄의 국명은 투르크멘어로 Türkmenistan투르크멘어이며, 이는 민족명인 '투르크멘(Türkmen)'과 페르시아어로 "땅" 또는 "나라"를 의미하는 접미사 '-스탄(-stan)'이 결합된 것이다. 즉, "투르크멘인의 땅"이라는 뜻이다. '투르크멘'이라는 이름 자체는 '투르크(Turk)'에 고대 소그드어 접미사 '-멘(-men)'이 붙어 형성된 것으로, 이는 투르크계 왕조의 신화 체계 밖에 있던 그들의 지위를 나타내며 "거의 투르크인"이라는 의미를 지닌다고 보는 설이 있다.

이슬람 연대기 학자 이븐 카시르 등은 투르크메니스탄의 어원이 '투르크(Türk)'와 아랍어로 신앙/믿음을 의미하는 '이만(إيمان이만아랍어)'에서 유래했다고 주장하기도 한다. 이는 971년에 20만 가구가 이슬람으로 대규모 개종한 사건과 관련이 있다고 본다.

투르크메니스탄은 1991년 독립 국민투표 이후 소련으로부터 독립을 선언했고, 같은 해 10월 27일 채택된 헌법 제1조에서 새로운 국가명을 투르크메니스탄(Türkmenistan투르크멘어 / Түркменистан투르크메니스탄 (키릴)투르크멘어)으로 확립했다.

소련 시절 투르크멘 소비에트 사회주의 공화국의 일반적인 명칭은 러시아어로 Туркмения투르크메니야러시아어였으며, 독립 관련 일부 보도에서도 이 명칭이 사용되었다.

3. 역사

투르크메니스탄 지역은 고대부터 다양한 문명과 제국의 흥망성쇠를 겪어왔다. 중세에는 이슬람 문화의 중심지 중 하나였으며, 근세에는 주변 강대국들의 영향을 받았다. 러시아 제국과 소련 시대를 거쳐 1991년 독립을 이루었으나, 이후 권위주의적 통치가 이어지고 있다.

3.1. 고대와 중세

투르크메니스탄 지역에는 고대부터 인도-이란인들이 거주했으며, 문자 기록으로 확인되는 역사는 고대 이란의 아케메네스 왕조에 병합되면서 시작된다. 이 지역은 이후 마르기아나, 파르티아 제국 등의 지배를 받았다. 파르티아는 현재의 수도 아시가바트 근교의 니사를 초기 수도 중 하나로 삼았다.

수 세기 동안의 혼란기를 거쳐, 서기 8세기에는 튀르크어를 사용하는 오구즈 투르크 부족들이 몽골에서 현재의 중앙아시아 지역으로 이동해 왔다. 이 강력한 부족 연맹의 일원이었던 오구즈족은 현대 투르크멘인의 민족적 기반을 형성했다. 10세기에는 이슬람을 받아들이고 현재의 투르크메니스탄 지역을 점유하기 시작한 오구즈 집단에게 '투르크멘'이라는 명칭이 처음 사용되었다. 이들은 셀주크 제국의 지배하에 있었는데, 셀주크 제국은 현재의 이란과 투르크메니스탄에 거주하던 오구즈 집단으로 구성되었다. 제국에 복속된 오구즈 집단은 서쪽으로 이주하여 현재의 아제르바이잔과 터키 동부 지역으로 튀르크 문화를 전파하는 데 중요한 역할을 했다.

12세기에는 투르크멘을 비롯한 여러 부족들이 셀주크 제국을 전복시켰다. 다음 세기에는 몽골 제국이 투르크멘인이 정착했던 북부 지역을 점령하면서 투르크멘인들은 남쪽으로 흩어지게 되었고, 이는 새로운 부족 집단 형성의 계기가 되었다. 이후 이 지역은 호라즘 왕조, 몽골 제국의 지배를 받았다. 메르브와 같은 도시는 한때 세계에서 가장 큰 도시 중 하나이자 이슬람 세계의 주요 학문 중심지였으나, 1221년 몽골의 침입으로 파괴되었다.

3.2. 근세

16세기부터 18세기까지 투르크멘 유목 부족들은 분열과 통합을 반복하며 독립적인 성향을 유지했고, 주변국들에게 두려움의 대상이 되었다. 16세기경 대부분의 투르크멘 부족들은 두 개의 정주 우즈베크 칸국인 히바 칸국과 부하라 칸국의 명목상 통제하에 있었다. 투르크멘 병사들은 이 시기 우즈베크 군대의 중요한 구성원이었다. 19세기에는 요무트 투르크멘 부족의 습격과 반란으로 인해 우즈베크 통치자들에 의해 이 부족이 흩어지기도 했다. 1855년, 테케 투르크멘 부족은 고우슈트 칸의 지휘 아래 히바 칸국의 무함마드 아민 칸의 침공군을 격파했으며, 1861년에는 나스레딘 샤 카자르가 이끄는 페르시아군의 침공을 물리쳤다. 19세기 후반, 북부 투르크멘인들은 히바 칸국의 주요 군사적, 정치적 세력이었다. 러시아의 정복 이전, 투르크멘인들은 중앙아시아 노예 무역에 관여한 것으로 알려져 두려움의 대상이 되기도 했다.

3.3. 러시아 제국 및 소련 시대

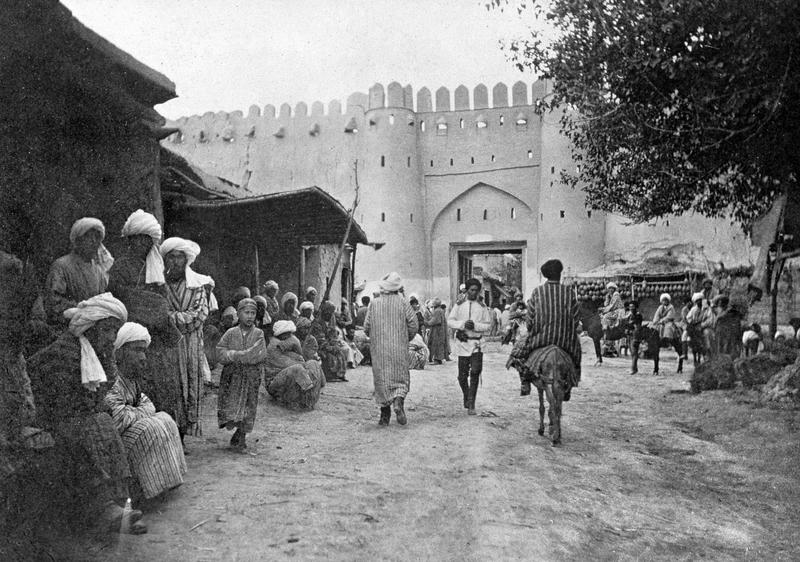

19세기 후반, 러시아 제국은 중앙아시아로 진출하여 투르크메니스탄 영토를 점령하기 시작했다. 카스피해 연안의 크라스노보츠크(현 투르크멘바시)를 거점으로 삼은 러시아군은 결국 우즈베크 칸국들을 제압했다. 1879년, 러시아군은 투르크메니스탄 아할 지역을 정복하려던 첫 시도에서 테케 투르크멘족에게 괴크테페 전투에서 패배했다. 그러나 1881년, 괴크테페 전투에서 투르크멘 영토 내 마지막 주요 저항 세력이 분쇄되었고, 곧이어 투르크메니스탄은 인접 우즈베크 영토와 함께 러시아 제국에 병합되어 트란스카스피아 주가 되었다.

1916년, 러시아 제국의 제1차 세계 대전 참전은 투르크메니스탄에도 영향을 미쳐, 러시아령 중앙아시아 대부분 지역에서 징병 반대 봉기가 일어났다. 1917년 러시아 혁명은 직접적인 영향이 거의 없었지만, 1920년대 투르크멘 군대는 카자흐인, 키르기스인, 우즈베크인과 함께 새로 형성된 소비에트 연방의 통치에 반대하는 이른바 바스마치 운동에 참여했다. 1921년, 제정 러시아 시대의 트란스카스피아 주( Закаспийская область자카스피이스카야 오블라스트러시아어)는 투르크멘 주(Туркменская область투르크멘스카야 오블라스트러시아어)로 개칭되었고, 1924년에는 이로부터 투르크멘 소비에트 사회주의 공화국이 형성되었다. 1930년대 후반까지 소련의 농업 재편은 투르크메니스탄에 남아있던 유목 생활 양식을 파괴했고, 모스크바가 정치 생활을 통제했다. 1948년 아시가바트 지진은 11만 명 이상의 사망자를 냈으며, 이는 도시 인구의 3분의 2에 해당했다.

이후 반세기 동안 투르크메니스탄은 소련 내에서 지정된 경제적 역할을 수행하며 주요 세계사적 사건의 흐름에서 벗어나 있었다. 1980년대 후반 러시아를 뒤흔든 대규모 자유화 운동조차 거의 영향을 미치지 못했다. 그러나 1990년 투르크메니스탄 최고 소비에트는 모스크바에 의한 착취로 인식된 것에 대한 민족주의적 대응으로 주권을 선언했다. 투르크메니스탄은 독립에 대한 준비가 미흡했고 당시 공산당 지도자였던 사파르무라트 니야조프는 소련 유지를 선호했지만, 1991년 10월 소련의 해체로 인해 독립을 승인하는 국민투표를 실시할 수밖에 없었다.

3.4. 독립 이후

1991년 10월 27일, 투르크메니스탄은 소련으로부터 독립을 선언했다. 사파르무라트 니야조프는 계속해서 투르크메니스탄의 국가 원수로 남았으며, 공산주의를 독특한 독립 민족주의로 대체하고 광범위한 개인 숭배를 강화했다. 1994년 국민투표와 1999년 입법을 통해 대통령 재선 요건이 폐지되어 사실상 종신 대통령이 되었다. 그의 재임 기간 동안 니야조프는 공직자 숙청을 자주 단행하고 위협적이라고 간주되는 조직을 해체했다. 탈소련 시대 전반에 걸쳐 투르크메니스탄은 거의 모든 국제 문제에 대해 중립적인 입장을 취했다. 니야조프는 상하이 협력 기구와 같은 지역 기구 가입을 피했고, 1990년대 후반에는 탈레반 및 아프가니스탄 내 반대 세력인 북부동맹과 관계를 유지했다. 2001년 9월 11일 테러 이후 탈레반에 대한 군사 작전에는 제한적인 지원을 제공했다. 2002년 니야조프에 대한 암살 시도 의혹은 새로운 안보 제한, 정부 관리 해임, 언론 규제로 이어졌다. 니야조프는 망명한 전 외무장관 보리스 시흐무라도프가 공격을 계획했다고 비난했다.

2002년부터 2004년까지 양국 간 분쟁과 2002년 암살 시도에 우즈베키스탄이 관여했다는 니야조프의 암시로 인해 투르크메니스탄과 우즈베키스탄 사이에 심각한 긴장이 발생했다. 2004년 일련의 양자 조약으로 우호 관계가 회복되었다. 2004년 12월과 2005년 1월의 의회 선거에서는 니야조프의 정당만이 대표되었고 국제 감시단은 참여하지 않았다. 2005년 니야조프는 독재 권력을 행사하여 아시가바트 외곽의 모든 병원과 모든 농촌 도서관을 폐쇄했다. 2006년에는 임의적인 정책 변경, 고위 관리들의 잦은 교체, 석유 및 가스 부문 이외의 경제 생산량 감소, 지역 및 세계 기구로부터의 고립 추세가 심화되었다. 중국은 투르크메니스탄이 의미 있는 관계를 맺은 극소수의 국가 중 하나였다.

2006년 말 니야조프의 갑작스러운 죽음은 완전한 권력 공백을 남겼다. 그의 개인 숭배는 후계자 지명을 배제했기 때문이다. 임시 정부 수반으로 지명된 구르반굴리 베르디무하메도프 부총리는 비민주적인 2007년 2월 초 특별 대통령 선거에서 승리했다. 그의 임시 대통령 임명과 이후 대통령 출마는 헌법을 위반한 것이었다. 베르디무하메도프는 2012년과 2017년 두 차례의 비민주적인 선거에서 약 97%의 득표율로 승리했다. 그의 아들 세르다르 베르디무하메도프는 2022년 비민주적인 조기 대통령 선거에서 승리하여 투르크메니스탄에 정치 왕조를 세웠다. 2022년 3월 19일, 세르다르 베르디무하메도프는 아버지의 뒤를 이어 투르크메니스탄의 새 대통령으로 취임했다.

4. 지리

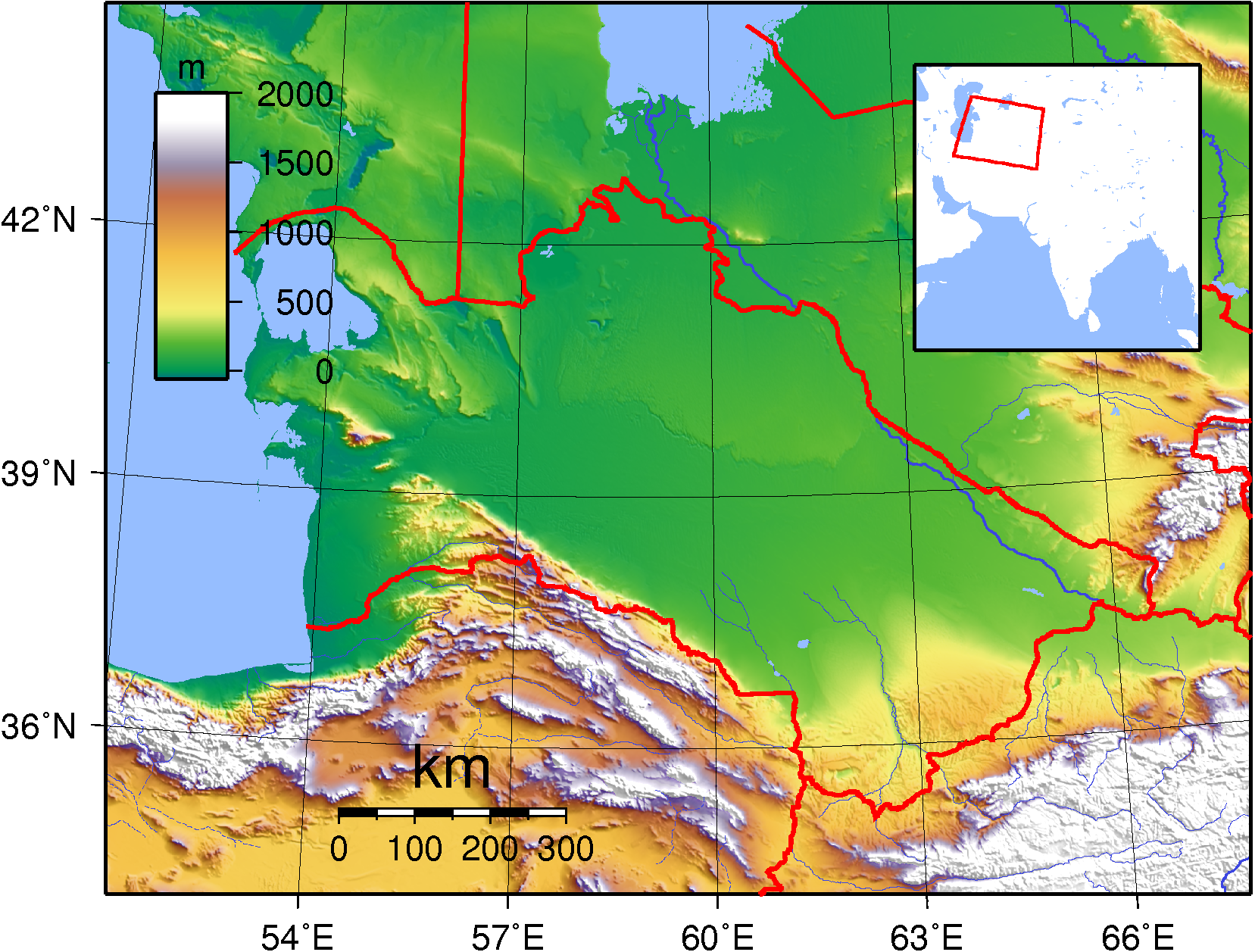

투르크메니스탄은 국토 면적이 48.81 만 km2로 세계에서 52번째로 큰 나라이다. 스페인보다 약간 작고 카메룬보다 크며, 북위 35도에서 43도, 동경 52도에서 67도 사이에 위치한다. 국토의 80% 이상이 카라쿰 사막으로 덮여 있으며, 국토 중앙부는 투란 저지와 카라쿰 사막이 지배적이다. 지형학적으로 투르크메니스탄은 북쪽으로는 우스튜르트고원, 남쪽으로는 코페트다그산맥, 동쪽으로는 파로파미즈고원과 코이텐다그산맥, 아무다리야 계곡, 서쪽으로는 카스피해로 둘러싸여 있다.

4.1. 지형

투르크메니스탄의 지형은 크게 세 개의 지각 구조 지역으로 나뉜다: 에피게르신 플랫폼 지역, 알파인 수축 지역, 에피플랫폼 조산 지역. 알파인 지각 구조 지역은 투르크메니스탄 지진의 진원지이다. 코페트다그산맥에서는 1869년, 1893년, 1895년, 1929년, 1948년, 1994년에 강진이 발생했다. 아시가바트 시와 주변 마을은 1948년 지진으로 대부분 파괴되었다.

남서쪽 국경을 따라 있는 코페트다그산맥은 쿠헤리제산(리제산)에서 2912 m에 이른다. 국토 서부의 발칸산맥(발칸주)과 남동쪽 우즈베키스탄과의 국경에 있는 코이텐다그산맥(레바프주)이 유일한 다른 중요한 고지대이다. 발칸산맥은 아를란산에서 1880 m까지 솟아 있으며, 투르크메니스탄의 최고봉은 쿠기탕타우산맥의 아이리바바로 3137 m이다. 코페트다그산맥은 투르크메니스탄과 이란 국경의 대부분을 형성한다. 주요 강에는 아무다리야강, 무르가프강, 테젠강(하리루드강), 아트렉강(에트렉강)이 있다. 아트렉강의 지류에는 숨바르강과 찬디르강이 있다.

카스피해를 따라 있는 투르크멘 해안선은 1748 km이다. 카스피해는 완전히 육지로 둘러싸여 있어 바다로 자연적으로 접근할 수 없지만, 볼가-돈 운하를 통해 흑해로의 선박 접근이 가능하다. 주요 도시로는 아시가바트, 투르크멘바시(구 크라스노보츠크), 발카나바트, 다쇼구즈, 투르크메나바트, 마리가 있다.

4.2. 기후

투르크메니스탄은 건조한 대륙성 기후를 가진 온대 사막 지대에 속한다. 바다에서 멀리 떨어져 있고 남쪽과 남동쪽에 산맥이 있어, 투르크메니스탄의 기후는 강수량이 적고 구름이 거의 없으며 증발량이 많은 것이 특징이다. 북쪽에 산이 없어 차가운 북극 공기가 남쪽의 산맥까지 남하할 수 있으며, 이 산맥들은 인도양에서 오는 따뜻하고 습한 공기를 막는다. 겨울과 봄에 제한적으로 내리는 비는 대서양과 지중해에서 발원하는 서쪽의 습한 공기 때문이다. 겨울은 온화하고 건조하며, 대부분의 강수량은 1월에서 5월 사이에 집중된다. 코페트다그산맥 지역이 가장 많은 강수량을 기록한다.

카라쿰 사막은 세계에서 가장 건조한 사막 중 하나로, 일부 지역의 연평균 강수량은 12 mm에 불과하다. 아시가바트에서 기록된 최고 기온은 48 °C이며, 아무다리야강 유역의 극단적인 내륙 도시인 케르키에서는 1983년 7월에 51.7 °C가 기록되었으나 이는 비공식 기록이다. 레페테크 생물권 국립공원에서 기록된 50.1 °C는 구소련 전체에서 기록된 최고 기온으로 인정받는다. 투르크메니스탄은 연간 235~240일의 맑은 날을 누린다. 평균 적산온도는 섭씨 4500도에서 5000도로, 초장면 면화 생산에 충분하다.

4.3. 수계

투르크메니스탄의 주요 강으로는 중앙아시아 최대의 강인 아무다리야강이 있으며, 이 강은 국토의 동쪽 경계를 따라 흐르다가 카라쿰 사막으로 흘러들어간다. 무르가프강과 테젠강(하리루드강)은 아프가니스탄에서 발원하여 투르크메니스탄 남동부의 오아시스 지역을 관개한다. 아트렉강은 코페트다그산맥에서 발원하여 이란과의 국경을 이루며 카스피해로 흘러든다.

세계에서 가장 긴 관개 운하 중 하나인 카라쿰 운하는 아무다리야강의 물을 카라쿰 사막을 가로질러 아시가바트와 그 주변 지역까지 공급하여 농업과 공업용수로 활용된다. 그러나 운하 건설과 운영 과정에서 수자원 손실과 환경 문제가 발생하기도 했다.

카스피해는 세계에서 가장 큰 내륙호로, 투르크메니스탄 서부에 약 1748 km의 해안선을 제공한다. 투르크멘바시항은 카스피해의 주요 항구 도시이다. 사리카미슈호는 우즈베키스탄과의 국경 지대에 위치한 큰 호수이다.

4.4. 생물다양성과 환경

투르크메니스탄에는 7개의 육상 생태지역이 있다: 알라이-서톈산 스텝, 코페트다그 삼림지 및 삼림 스텝, 바드기즈 및 카라빌 준사막, 카스피 저지대 사막, 중앙아시아 강기슭 삼림지, 중앙아시아 남부 사막, 코페트다그 준사막.

투르크메니스탄의 주요 환경 문제로는 사막화, 아랄해 축소로 인한 수자원 부족 및 토양 염류화, 석유 및 가스 개발로 인한 환경 오염 등이 있다. 특히 카라쿰 운하는 관개에는 기여했지만, 수자원 관리의 비효율성과 증발로 인해 물 손실이 크고, 주변 지역의 염류화를 가속시키는 원인이 되기도 했다. 정부는 자연보호구역 지정, 조림 사업 등을 통해 환경 문제 해결을 위해 노력하고 있으나, 제한적인 성과를 거두고 있다.

투르크메니스탄의 1인당 온실가스 배출량(17.5t CO2e)은 OECD 평균보다 상당히 높으며, 이는 주로 석유 및 가스 탐사에서 발생하는 천연가스 누출 때문이다.

5. 행정 구역

투르크메니스탄은 5개 주(welayatlar투르크멘어, 단수형 welayat웰라야트투르크멘어)와 1개의 수도 특별시로 구성된다. 주는 다시 군(etraplar투르크멘어, 단수형 etrap에트라프투르크멘어) 또는 시로 나뉜다. 투르크메니스탄 헌법(2008년 헌법 제16조, 1992년 헌법 제47조)에 따르면, 일부 시는 주 또는 군의 지위를 가질 수 있다.

| 행정 구역 | ISO 3166-2 | 주도 | 면적 (km²) | 인구 (2022년 조사) | 지도 번호 |

|---|---|---|---|---|---|

| 아시가바트시 | TM-S | 아시가바트 | 470 km2 | 1,030,063 | |

| 아할주 | TM-A | 아르카다그 | 9.72 만 km2 | 886,845 | 1 |

| 발칸주 | TM-B | 발카나바트 | 13.93 만 km2 | 529,895 | 2 |

| 다쇼구즈주 | TM-D | 다쇼구즈 | 7.34 만 km2 | 1,550,354 | 3 |

| 레바프주 | TM-L | 투르크메나바트 | 9.37 만 km2 | 1,447,298 | 4 |

| 마리주 | TM-M | 마리 | 8.71 만 km2 | 1,613,386 | 5 |

5.1. 주요 도시

수도인 아시가바트는 투르크메니스탄의 정치, 경제, 문화의 중심지이다. 대리석 건물이 많아 "하얀 도시"로도 불리며, 니야조프 대통령 시기부터 대규모 도시 개발이 이루어졌다. 인구는 약 100만 명으로 추산된다.

투르크메나바트(옛 차르조우)는 아무다리야강 유역에 위치한 레바프주의 주도로, 국내 제2의 도시이다. 교통의 요충지이며, 농업 및 경공업이 발달했다.

다쇼구즈(옛 타샤우즈)는 북부에 위치한 다쇼구즈주의 주도로, 우즈베키스탄과 가깝다. 주변 지역은 농업이 활발하며, 역사적으로 호라즘 문화의 영향을 받았다.

마리는 남동부에 위치한 마리주의 주도로, 고대 도시 메르브 유적이 근처에 있다. 천연가스 산업과 농업이 주요 산업이다.

발카나바트(옛 네빗다그)는 발칸주의 주도로, 석유 및 가스 산업의 중심지이다. 카스피해 연안에 위치한 투르크멘바시(옛 크라스노보츠크)는 주요 항구 도시이자 정유 산업의 중심지이다.

6. 정치

투르크메니스탄은 1세기 이상 러시아 제국과 소련의 일부(67년간은 연방 공화국)였다가 1991년 10월 27일 소련 해체 이후 독립을 선언했다. 정치 체제는 강력한 대통령 중심의 공화제이다. 사파르무라트 니야조프 전 대통령은 1985년부터 투르크멘 공산당 서기장으로 집권하여 소련 해체 후에도 대통령으로서 절대 권력을 유지했으며, 1999년에는 의회에 의해 종신 대통령으로 선포되었다. 그의 사후 구르반굴리 베르디무하메도프가 권력을 승계했고, 이후 그의 아들 세르다르 베르디무하메도프가 대통령직을 이어받아 사실상의 세습 통치가 이루어지고 있다. 국제 사회는 투르크메니스탄의 선거가 자유롭거나 공정하지 않다고 평가하며, 인권 상황에 대한 비판도 지속적으로 제기되고 있다.

6.1. 정부 구조

투르크메니스탄의 정부 구조는 대통령에게 권력이 집중된 형태이다.

대통령은 국가원수이자 행정부 수반이며, 군대의 최고 사령관이다. 헌법상 임기는 7년이며 중임이 가능하다. 대통령은 내각을 구성하고 총리를 겸임하며, 모든 장관과 지방 행정 수장을 임명하고 해임할 권한을 가진다. 또한 법률안 거부권, 의회 해산권, 국민투표 발의권 등 막강한 권한을 행사한다.

의회는 2023년 1월부터 단원제인 메질리스(Mejlis)로 운영되며, 의원 수는 125명, 임기는 5년이다. 의원들은 지역구에서 직접 선거로 선출된다. 2021년부터 2023년 초까지는 양원제(국민이사회-Milli Geňeş, 상원인 인민이사회-Halk Maslahaty와 하원인 메질리스-Mejlis로 구성)로 운영되었으나, 개헌을 통해 다시 단원제로 변경되었다. 한때 폐지되었던 인민이사회(Halk Maslahaty)는 2023년 헌법 개정으로 "최고 대표 기관"으로 부활하여 헌법 개정 등 막강한 권한을 행사하며, 전 대통령 구르반굴리 베르디무하메도프가 의장을 맡고 있다. 외부 관찰자들은 투르크메니스탄 의회를 사실상 대통령의 정책을 추인하는 고무도장으로 간주한다.

내각은 대통령이 의장으로서 주재하며, 각 부처의 장관들로 구성된다. 장관들은 대통령에 의해 임명되고 대통령에게 책임을 진다.

사법부는 헌법상 독립되어 있다고 명시되어 있으나, 실제로는 행정부, 특히 대통령의 강력한 통제하에 있다. 모든 판사는 대통령에 의해 임명되며, 의회의 동의를 거쳐 해임될 수 있다. 대법원장이 국가안전보장회의의 구성원으로 참여하는 등 사법부의 독립성은 보장되지 않는다는 평가를 받는다.

6.2. 정당

투르크메니스탄의 정당 시스템은 사실상 일당우위제이다. 구 소련 공산당의 후신인 투르크메니스탄 민주당(TDP)이 집권당으로서 압도적인 지위를 차지하고 있다. 사파르무라트 니야조프 초대 대통령과 구르반굴리 베르디무하메도프 전 대통령 모두 민주당 소속이었다.

2008년 헌법 개정으로 복수정당제 설립이 허용된 이후, 2012년 산업 기업가당, 2014년 농업당이 창설되었다. 2013년에는 최초의 다당제 의회 선거가 치러졌으나, 이들 정당은 사실상 민주당의 위성정당 역할을 하며 정부 정책을 지지하는 경향을 보인다. 진정한 의미의 야당은 존재하지 않으며, 정치적 다원주의는 명목상으로만 존재한다는 평가가 지배적이다. 정부의 승인 없이는 정치 집회가 불법이다.

6.3. 대외 관계

투르크메니스탄은 1995년 유엔에 의해 공식적으로 인정된 영세중립국이다. 사파르무라트 니야조프 전 대통령은 중립 정책이 투르크메니스탄의 다국적 국방 기구 참여를 배제하지만 군사 지원은 허용한다고 밝혔다. 이러한 중립 외교 정책은 투르크메니스탄 헌법의 중요한 부분을 차지한다. 투르크메니스탄은 139개국과 외교 관계를 맺고 있으며, 주요 협력 국가는 아프가니스탄, 아르메니아, 이란, 파키스탄, 러시아 등이다.

투르크메니스탄은 유엔, 국제 통화 기금, 세계 은행, 경제 협력 기구, 유럽 안보 협력 기구, 이슬람 협력 기구, 이슬람 개발 은행, 아시아 개발 은행, 유럽 부흥 개발 은행, 유엔 식량 농업 기구, 국제 튀르크 문화 기구의 회원국이며, 튀르크 국가 기구의 옵서버 회원국이다.

주요 외교 현안으로는 카스피해의 법적 지위 문제, 수자원 분배 문제, 천연가스 파이프라인 건설 및 수출 다변화 등이 있다. 러시아, 중국과의 관계가 특히 중요하며, 최근에는 아프가니스탄 정세 안정에도 관심을 보이고 있다. 대한민국과는 1992년 수교하였으며, 에너지, 건설, 교통 분야에서 협력을 확대하고 있다. 일본과도 경제 협력을 강화하고 있다.

6.4. 군사

투르크메니스탄군( Türkmenistanyň Ýaragly Güýçleri투르크멘어, 비공식적으로는 투르크멘 민족군 Türkmenistanyň Milli goşun투르크멘어)은 투르크메니스탄의 국군이다. 육군, 공군 및 방공군, 해군, 그리고 기타 독립 부대(국경수비대, 내무군, 국가경비대 등)로 구성된다. 군 통수권은 대통령이 가지며, 국방장관이 군 관련 행정을 총괄한다. 병력은 약 35,000명 수준으로 알려져 있으며, 징병제를 채택하고 있다.

투르크메니스탄은 영세중립국을 표방함에 따라 군사적으로 비동맹 정책을 유지하고 있으며, 주로 자국 방어에 중점을 둔 국방 정책을 추진하고 있다. 주요 군사 장비는 러시아제 및 구소련 시절의 장비가 다수를 차지하나, 최근에는 터키, 중국 등으로부터도 일부 장비를 도입하고 있다. 카스피해에서의 해군력 증강에도 관심을 기울이고 있다. 국경수비대는 아프가니스탄, 이란 등과의 국경 지역에서 마약 밀매 및 불법 월경 방지 임무를 수행한다.

6.5. 법 집행 및 치안

투르크메니스탄의 법 집행은 주로 내무부 산하의 경찰 조직이 담당한다. 국가안보부(KNB)는 정보 수집 및 방첩 활동을 수행하는 주요 정보기관이다. 내무부는 약 25,000명 규모의 국가 경찰력을 직접 지휘하며, 국가안보부는 정보 및 방첩 업무를 담당한다.

투르크메니스탄의 치안 상황은 정부의 강력한 통제로 인해 표면적으로는 안정적인 것으로 알려져 있다. 범죄율은 낮은 편으로 보고되나, 이는 정부의 정보 통제 때문일 수 있다는 지적도 있다. 국민들의 일상생활에 대한 감시와 통제가 엄격하게 이루어지고 있으며, 정부 비판적인 활동이나 반체제 움직임은 철저히 억압된다. 교통경찰의 부패 문제도 종종 제기된다. 국제 사회는 투르크메니스탄의 법 집행 과정에서의 공정성 및 투명성 부족, 고문 및 가혹행위 의혹 등에 대해 우려를 표명하고 있다.

6.6. 인권

투르크메니스탄은 인권 침해로 인해 국제적으로 광범위한 비판을 받고 있으며, 자국민의 해외여행에 대해 엄격한 제한을 부과하고 있다. 국내 소수 민족에 대한 차별은 여전히 자행되고 있다. 대학들은 투르크멘 성씨가 아닌 지원자, 특히 러시아계 민족의 지원을 거부하도록 장려받고 있다. 소수 민족인 발루치인의 관습과 언어를 가르치는 것은 금지되어 있다. 우즈베크인에게도 비슷한 상황이 벌어지고 있으며, 과거 일부 국립학교에서 가르치던 우즈베크어 교육도 축소되었다.

국제인권감시기구(Human Rights Watch)에 따르면, "투르크메니스탄은 세계에서 가장 억압적인 국가 중 하나로 남아있다. 국가는 독립적인 감시에 사실상 폐쇄되어 있으며, 언론의 자유와 종교의 자유는 가혹한 제한을 받고 있고, 인권 옹호자들과 기타 활동가들은 정부 보복의 끊임없는 위협에 직면해 있다."

국경없는기자회의 2014년 세계언론자유지수에 따르면, 투르크메니스탄은 북한과 에리트레아 바로 앞인 세계에서 3번째로 언론 자유 환경이 열악한 국가(180개국 중 178위)였다. "가장 검열이 심한 10개국" 중 하나로 간주된다. 니야조프 정권 하의 모든 방송은 방송인이 국가, 국기 또는 대통령을 비방하면 혀가 마비될 것이라는 서약으로 시작되었다.

종교적 소수자들은 양심적 병역 거부 및 종교 활동으로 인해 투옥, 해외여행 금지, 기독교 문헌 압수 또는 명예훼손 등의 차별을 받고 있다. 종교나 신념의 자유를 행사했다는 이유로 체포된 많은 구금자들은 고문을 당한 후 투옥되었으며, 그들 중 다수는 법원 판결 없이 수감되었다. 투르크메니스탄에서는 동성애 행위가 불법이다.

사형 제도는 1999년에 집행이 중단되었고, 2008년 헌법에서 공식적으로 폐지되었다.

6.7. 부패 문제

투르크메니스탄은 정부 및 사회 전반에 걸쳐 부패가 만연한 국가로 국제적으로 평가받고 있다. 국제투명성기구(Transparency International)가 발표하는 부패인식지수(CPI)에서 투르크메니스탄은 지속적으로 최하위권을 기록하고 있으며, 2021년에는 180개국 중 169위를 차지하여 세계에서 가장 부패한 국가 중 하나로 꼽혔다.

부패는 공공 서비스, 사법 시스템, 법 집행 기관, 교육, 보건 등 사회 모든 영역에 깊숙이 스며들어 있는 것으로 알려져 있다. 특히 석유 및 천연가스와 같은 풍부한 천연자원에서 발생하는 막대한 수입이 소수의 엘리트층에 의해 독점되고, 국가 재정의 투명성이 매우 낮아 부패를 더욱 심화시키는 요인으로 작용한다. 공무원들의 뇌물 수수, 정실 인사, 공금 횡령 등이 일상적으로 벌어지며, 정부의 반부패 노력은 형식적인 수준에 그치고 있다는 비판이 많다. 언론 통제와 시민 사회의 감시 기능 부재는 부패 문제를 더욱 악화시키는 요인이 된다. 2019년에는 이스겐데르 물레코프 내무부 장관이 부패 혐의로 유죄 판결을 받고 투옥되었으며, 2020년에는 교육 및 과학 담당 부총리 푸를리 아가미라도프가 교육 분야의 뇌물 수수를 통제하지 못한 책임을 물어 해임되는 등 고위층의 부패 사례도 드러나고 있다.

7. 경제

투르크메니스탄 경제는 주로 천연가스와 석유 등 풍부한 천연자원에 크게 의존하고 있다. 면화 또한 주요 수출품 중 하나이다. 독립 이후 정부는 경제 개혁에 신중한 접근 방식을 취하며, 가스와 면화 판매 수입을 통해 경제를 유지하고자 했다. 1993년부터 2019년까지 전기, 수도, 천연가스가 무상으로 공급되었으나, 이후 유료화되었다. 국가가 경제의 대부분을 통제하며, 민간 부문의 성장은 제한적이다. 2019년 실업률은 4.27%로 추정되지만, 실제로는 더 높을 수 있다는 분석도 있다. 국제 유가 및 가스 가격 변동에 경제가 크게 영향을 받으며, 수출 경로 다변화가 주요 과제 중 하나이다. 중국이 천연가스의 최대 구매국이다.

7.1. 천연자원

투르크메니스탄은 세계적으로 막대한 양의 천연가스와 상당한 석유 자원을 보유하고 있다. 이는 국가 경제의 가장 중요한 기반이며, 수출 수입의 대부분을 차지한다.

7.1.1. 천연가스

투르크메니스탄은 세계 4~5위권의 천연가스 매장량을 자랑한다. 특히 갈키니슈 가스전은 세계에서 두 번째로 큰 단일 가스전으로 평가받는다. 천연가스 생산은 국영 기업인 투르크멘가스(Türkmengaz)가 주도하며, 생산된 가스는 주로 파이프라인을 통해 수출된다.

주요 수출 경로는 중국으로 향하는 중앙아시아-중국 가스 파이프라인이며, 이 외에도 러시아, 이란으로의 수출 경로가 있다. 과거에는 러시아가 주요 구매국이었으나, 2009년 중국과의 파이프라인 개통 이후 중국의 비중이 압도적으로 커졌다. 2016년 러시아는 투르크메니스탄으로부터의 가스 구매를 중단했다가 2019년 소량 재개했다. 이란으로의 가스 수출은 2017년 대금 미지급 문제로 중단되었다.

투르크메니스탄-아프가니스탄-파키스탄-인도 파이프라인(TAPI) 건설 프로젝트가 추진 중이나, 아프가니스탄의 정세 불안 등으로 인해 진척이 더딘 상황이다. 천연가스 생산 및 수출은 국가 경제의 핵심 동력이지만, 제한된 수출 경로와 국제 가격 변동에 취약한 구조를 가지고 있다.

7.1.2. 석유

투르크메니스탄의 석유는 주로 국토 서부의 카스피해 연안 저지대와 카스피해 해상 유전에서 생산된다. 주요 유전으로는 첼레켄, 고투르데페, 발카나바트(구 네빗다그), 쿰다그 등이 있다. 국영 기업인 투르크멘네빗(Türkmennebit)이 대부분의 석유를 생산하며, 이탈리아의 Eni, 아랍에미리트의 드래곤 오일, 말레이시아의 페트로나스와 같은 외국 기업들도 해상 유전 개발에 참여하고 있다.

생산된 원유는 주로 투르크멘바시와 세이디 정유공장에서 정제된다. 일부 원유는 탱커선을 통해 카스피해를 건너 바쿠(아제르바이잔)나 마하치칼라(러시아)를 통해 유럽으로 수출된다. 2021년 1월, 아제르바이잔과 투르크메니스탄은 양국 국경에 걸쳐 있는 카스피해 유전(도스트루크 유전, 구 캬파즈/세르다르 유전)을 공동 개발하기 위한 양해각서(MOU)를 체결했다.

7.2. 에너지

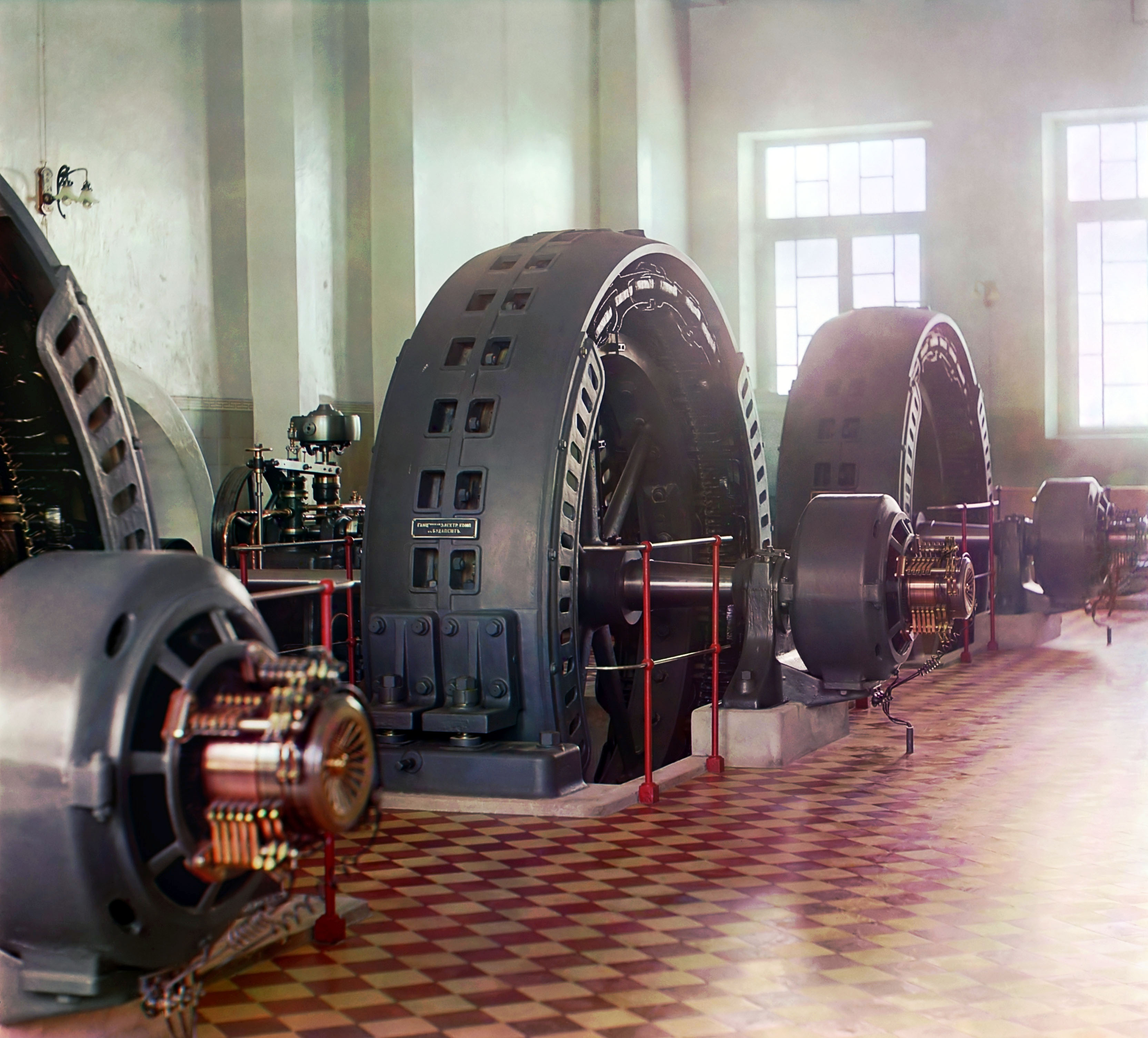

투르크메니스탄의 전력 생산은 주로 풍부한 천연가스를 이용한 화력 발전에 의존한다. 국내 첫 발전소는 1909년에 건설되어 1913년에 가동을 시작한 힌두쿠시 수력 발전소(무르가프강 소재)이다. 소련 시절에는 중앙아시아 전력망에 통합되었으며, 1969년부터 마리 화력 발전소 건설이 시작되어 1987년 완공, 총 1.686 GW의 발전 용량을 갖추었다.

2010년 기준으로 마리, 아시가바트, 발카나바트, 부즈메인, 다쇼구즈, 투르크멘바시, 투르크메나바트, 세이디 등지에 주요 가스 화력 발전소가 운영 중이다. 2018년에는 총 전력 생산량이 210억 kWh를 넘어섰다. 최근 몇 년간 마리, 아할주, 레바프주 차르조우군 등지에 추가 발전소가 건설되었으며, 특히 마리-3 복합화력발전소(1.574 GW)와 제르겔 발전소(432 MW)는 아프가니스탄과 파키스탄으로의 전력 수출 증대를 목표로 하고 있다.

투르크메니스탄은 중앙아시아 공화국들과 남쪽 이웃 국가들에게 전력을 순수출하고 있다. 2019년 총 발전량은 약 225억 kWh로 보고되었다.

7.3. 농업

1991년 독립 이후, 소련 시대의 집단농장(콜호스)과 국영농장(소프호스)은 "농민 협회"(daýhan birleşigi다이한 예를레시기투르크멘어)로 전환되었다. 건조한 기후로 인해 거의 모든 밭작물은 관개에 의존한다. 2019년 기준으로 가장 많이 재배되는 작물은 밀(76만 1천 헥타르)이며, 그 다음이 면화(55만 1천 헥타르)이다.

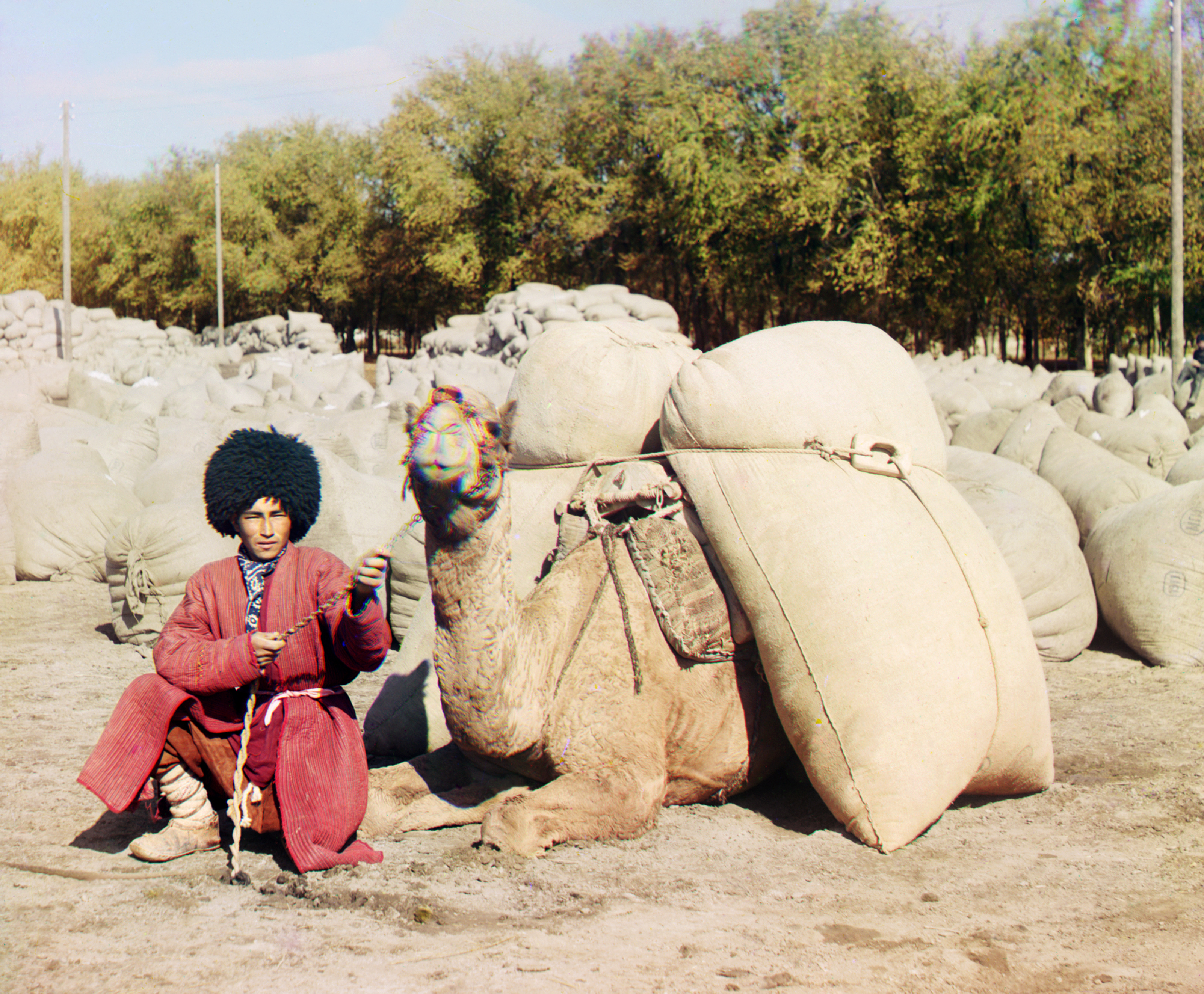

투르크메니스탄은 세계 10위의 면화 생산국이다. 면화는 1884년 러시아 제국이 메르브를 정복한 이후 무르가프 계곡에서 생산되기 시작했다. 그러나 인권 단체에 따르면 교사, 의사 등 공공 부문 노동자들이 일자리를 잃을 위협을 받으며 정부에 의해 면화 채취에 강제 동원되고 있다는 비판이 있다.

2020년 투르크메니스탄은 약 150만 톤의 원면을 생산한 것으로 보고되었다. 2012년에는 주로 벨라루스와 미국에서 조달한 약 7,000대의 트랙터, 5,000대의 면화 경작기, 2,200대의 재봉틀 및 기타 기계가 사용되었다. 2018년 10월 원면 수출 금지 조치가 내려지기 전까지 투르크메니스탄은 러시아, 이란, 대한민국, 영국, 중국, 인도네시아, 터키, 우크라이나, 싱가포르, 발트해 연안 국가들에 원면을 수출했다. 2019년부터 투르크메니스탄 정부는 면실과 완제품 섬유 및 의류 수출에 중점을 두기 시작했다.

이 외에도 밀, 과일, 채소 등이 생산되며, 축산업으로는 양, 염소, 낙타 사육이 이루어진다. 정부는 식량 자급률 향상과 농업 생산성 증대를 위한 정책을 추진하고 있으나, 수자원 부족과 관개 시설 노후화 등이 어려움으로 작용하고 있다.

7.4. 관광

투르크메니스탄은 2019년에 14,438명의 외국인 관광객을 보고했다. 카스피해 연안의 아와자 관광특구 조성에도 불구하고 국제 관광은 크게 성장하지 못했다. 투르크메니스탄에 입국하는 모든 여행자는 비자를 받아야 한다. 대부분 국가의 국민이 관광 비자를 받으려면 현지 여행사의 비자 지원이 필요하다.

주요 관광 자원으로는 메르브, 니사, 쾨네우르겐치 등 고대 실크로드 유적지와 다르바자 가스 분화구(일명 '지옥의 문'), 카라쿰 사막의 자연경관 등이 있다. 아와자 관광특구는 해변 휴양지로 개발되었으며, 몰라카라, 바이라말리, 일리수우, 아르치만 등의 요양소에서는 의료 관광도 이루어진다.

2022년 1월, 구르반굴리 베르디무하메도프 대통령은 환경 및 건강상의 이유와 가스 수출 증대 노력의 일환으로 투르크메니스탄의 가장 인기 있는 관광 명소 중 하나인 다르바자 가스 분화구의 불을 끄도록 지시했다. 이 불은 1971년 소련의 시추 작업 중 발생한 것으로 추정되지만, 정확한 원인은 알려져 있지 않다.

7.5. 교통

투르크메니스탄의 교통 시스템은 도로, 철도, 항공, 해상 운송 수단을 포함하며, 국가 경제 발전과 국제 교류에 중요한 역할을 한다.

7.5.1. 도로 교통

1917년 러시아 혁명 이전 투르크메니스탄에는 단 3대의 자동차(모두 아시가바트 소재 외국 모델)만 존재했고, 정착지 간 자동차 도로는 없었다. 혁명 이후 소련 당국은 마리-쿠슈카(세르헤타바트), 테젠-사라흐스, 키질아르바트(세르다르)-가리가라(마흐툼굴리) 및 체키슐레르 등 중요 국경 교차로를 연결하는 비포장도로를 정비했다. 1887-1888년에는 아시가바트와 페르시아 국경의 가우단 고개를 잇는 가우단 고속도로(Гауданское шоссе가우단스코예 쇼세러시아어)가 건설되었고, 페르시아 당국이 이를 마슈하드까지 연장하여 상업 관계를 용이하게 했다. 아시가바트에서는 1925년 5개 노선으로 시내버스 운행이 시작되었고, 1938년에는 5대의 차량으로 택시 서비스가 시작되었다. 도로망은 1970년대에 아시가바트-카잔지크(베레케트), 아시가바트-바이라말리, 네빗다그(발카나바트)-크라스노보츠크(투르크멘바시), 차르조우(투르크메나바트)-케르키, 마리-쿠슈카(세르헤타바트)를 연결하는 공화국 수준의 고속도로 건설로 확장되었다.

주요 동서 자동차 경로는 투르크멘바시 국제항에서 아시가바트, 마리, 투르크메나바트를 거쳐 파라프 국경 교차로까지 이어지는 M37 고속도로이다. 주요 남북 경로는 2000년대에 건설된 아시가바트-다쇼구즈 자동차 도로(Aşgabat-Daşoguz awtomobil ýoly투르크멘어)이다. 주요 국제 노선에는 유럽 고속도로 E003호선, 유럽 고속도로 E60호선, 유럽 고속도로 E121호선 및 아시아 고속도로 (AH) 노선 AH5, AH70, AH75, AH77, AH78이 포함된다.

아시가바트와 투르크메나바트 사이에 새로운 유료 고속도로가 투르크멘 아우토반 회사에 의해 건설 중이며, 600 km 고속도로를 3단계로 건설할 예정이다. 투르크멘바시와 아시가바트를 연결하는 자매 프로젝트는 터키 계약업체 폴리멕스가 대금 미지급을 이유로 프로젝트에서 철수하면서 중단되었다.

2019년 1월 29일 대통령령에 따라 투르크멘 자동차 도로 국영기업(Türkmenawtoýollary투르크멘아우토욜라르투르크멘어)은 건설건축부 산하로 편입되었고, 도로 건설 및 유지보수 책임은 주 및 시 정부로 이관되었다. 버스 및 택시 운영은 산업통신부 산하 자동차 서비스국(Türkmenawtoulaglary Agentligi투르크멘어)이 담당한다.

7.5.2. 철도 교통

투르크메니스탄 최초의 철도 노선은 1880년 카스피해 동쪽 해안에서 몰라가라까지 건설되었다. 1881년 10월까지 노선은 키질아르바트(현 세르다르)까지 연장되었고, 1886년에는 차르조우(현 투르크메나바트)에 도달했다. 1887년 아무다리야강 위에 목조 철교가 건설되었고, 노선은 사마르칸트(1888년)와 타슈켄트(1898년)까지 이어졌다. 투르크메니스탄의 철도 서비스는 제정 러시아의 트랜스카스피아 철도의 일부로 시작되었으며, 이후 중앙아시아 철도의 일부가 되었다. 소련 해체 후 투르크메니스탄의 철도망은 국영 기업인 투르크멘데미르욜라르(Türkmendemirýollary)로 이전되어 운영되고 있다. 철도 궤간은 러시아(및 구소련)와 동일한 1520 mm이다.

총 철도 길이는 3181 km이다. 관광 사업자가 운영하는 특별 열차를 제외하고는 국내 여객 서비스만 이용 가능하다. 철도는 연간 약 550만 명의 승객을 수송하고 거의 2,400만 톤의 화물을 운송한다.

투르크멘 철도는 현재 아프가니스탄에서 세르헤타바트와 헤라트를 연결하는 철도 노선을 건설 중이다. 완공되면 이 노선은 헤라트와 이란의 하프를 연결하는 제안된 철도 노선과 연결될 수 있다. 또한 카자흐스탄-투르크메니스탄-이란을 잇는 남북횡단철도가 주요 국제 노선으로 운영되고 있다.

7.5.3. 항공 교통

항공 서비스는 1927년 차르조우(투르크메나바트)와 타샤우즈(다쇼구즈) 간 노선으로 시작되었으며, 독일 융커스 13 및 소련 K-4 항공기가 운항했고, 각 항공기는 승객 4명을 수송할 수 있었다. 1932년에는 현재의 호우단 지역 부지에 아시가바트 비행장이 건설되어 여객 및 화물 서비스를 제공했으며, 후자는 주로 카라쿰 사막의 데르웨제 인근 황 광산에 물품을 공급하는 데 사용되었다.

아시가바트, 다쇼구즈, 마리, 투르크메나바트, 투르크멘바시의 주요 도시를 운항하는 공항은 투르크메니스탄 민간 항공 당국의 항공사인 투르크멘호와욜라르(Türkmenhowaýollary)가 운영하며, 정기 국내 상업 항공 서비스를 제공한다. 정상적인 상황에서는 국제 정기 상업 항공 서비스는 아시가바트로 제한된다. 그러나 코로나19 팬데믹 기간 동안 국제선 항공편은 검역 시설이 마련된 투르크메나바트에서 이착륙했다.

국영 투르크메니스탄 항공은 유일한 투르크멘 항공사이다. 투르크메니스탄 항공의 여객기는 보잉 및 봄바르디어 항공기 기종으로 구성되어 있다. 항공 운송은 국내에서 매일 2천 명 이상의 승객을 수송한다. 정상적인 상황에서는 국제선 항공편이 연간 50만 명 이상을 투르크메니스탄으로 수송하며, 투르크메니스탄 항공은 모스크바, 런던, 프랑크푸르트, 버밍엄, 방콕, 델리, 아부다비, 암리차르, 키이우, 르비우, 베이징, 이스탄불, 민스크, 알마티, 타슈켄트, 상트페테르부르크 등으로 정기 항공편을 운항한다.

소규모 비행장은 다른 도시 인근 산업 현장에 서비스를 제공하지만 정기 상업 여객 서비스는 제공하지 않는다. 현대화 및 확장이 예정된 비행장으로는 가라보가즈, 제벨, 갈라이모르를 운항하는 비행장이 있다. 새로운 투르크메나바트 국제공항은 2018년 2월에 개항했다. 2021년 6월에는 케르키 공항에 국제공항이 개항했다.

7.5.4. 해상 교통

1962년부터 투르크멘바시 국제항은 아제르바이잔의 바쿠항으로 가는 여객 페리뿐만 아니라 카스피해의 다른 항구(바쿠, 악타우)로 가는 철도 페리를 운영해왔다. 최근 몇 년 동안 바쿠항과 마하치칼라항으로 가는 석유 탱커 수송이 증가했다.

2018년 5월, 투르크멘바시항의 대규모 확장 공사가 완료되었다. 프로젝트 비용은 15.00 억 USD였다. 프로젝트의 총괄 계약자는 터키 찰릭 홀딩(Çalık Holding)의 자회사인 갑 인샤트(Gap Inşaat)였다. 확장을 통해 연간 1,700만 톤의 처리 능력이 추가되어 기존 시설을 포함한 총 처리량은 연간 2,500만 톤 이상이 되었다. 국제 페리 및 여객 터미널은 연간 30만 명의 승객과 75,000대의 차량을 처리할 수 있으며, 컨테이너 터미널은 연간 40만 TEU(20피트 컨테이너 환산량)를 처리하도록 설계되었다.

카스피해를 통한 주요 운송 품목은 석유 및 석유 제품, 곡물, 건축 자재 등이다. 투르크멘바시항 외에도 하자르, 에케렘 등의 소규모 항구가 있다.

8. 인구

투르크메니스탄의 인구는 2022년 정부 발표 인구 조사를 기준으로 약 705만 명이다. 그러나 일부 해외 언론 및 연구 기관에서는 정부 발표 수치에 의문을 제기하며, 실제 인구는 이보다 적을 수 있다고 추정한다. 이는 높은 이민율과 낮은 출산율 때문으로 분석된다. 2019년 한 추산에 따르면, 2008년부터 2018년까지 약 187만 명이 영구적으로 이주한 것으로 나타났다.

인구 증가율은 과거에 비해 둔화되었으며, 도시화율은 꾸준히 증가하고 있다. 인구 밀도는 국토의 대부분이 사막인 관계로 매우 낮으며, 인구는 주로 남부의 오아시스 지역과 수도 아시가바트에 집중되어 있다.

8.1. 민족 구성

투르크메니스탄의 민족 구성은 투르크멘인이 대다수를 차지하며, 2003년 CIA 월드 팩트북 추정치에 따르면 투르크멘인이 전체 인구의 85%를 차지한다. 그 외 주요 소수 민족으로는 우즈베크인(5%), 러시아인(4%) 등이 있으며, 카자흐인, 타타르인, 우크라이나인, 쿠르드인(주로 코페트다그산맥 지역 거주), 아르메니아인, 아제르바이잔인, 발루치인, 파슈툰인 등도 소수 거주한다.

1989년과 2001년 사이 투르크메니스탄 내 투르크멘인의 수는 250만 명에서 490만 명으로 두 배 증가한 반면, 러시아인의 수는 33만 4천 명에서 10만 명 남짓으로 3분의 2 감소했다. 2021년 기준 투르크메니스탄 내 러시아인 수는 약 10만 명으로 추산된다.

2012년 인구 조사에서는 58개의 다른 국적이 집계된 것으로 알려졌다.

투르크멘 부족

투르크멘 사회의 부족적 성격은 잘 기록되어 있다. 주요 현대 투르크멘 부족은 테케(Teke), 요무트(Yomut), 에르사리(Ersari), 초우두르(Chowdur), 괴클렝(Gokleng), 사리크(Saryk)이다. 이 중 가장 수가 많은 부족은 테케 부족이다. 각 부족은 고유의 방언과 전통 의상 양식을 가지고 있는 경우가 많으며, 이는 투르크멘 카펫의 문양에도 반영된다.

8.2. 언어

투르크메니스탄의 공용어는 투르크멘어이다(1992년 헌법에 명시). 투르크멘어는 튀르크어족 오구즈어파에 속하며, 아제르바이잔어나 터키어와 어느 정도 상호 이해가 가능하다. 20세기 후반부터 투르크메니스탄 정부는 러시아어의 영향력에서 벗어나려는 조치를 취해왔다. 그 첫 단계는 1993년 라틴 문자로의 전환이었으며, 1996년에는 러시아어가 '민족 간 소통 언어'로서의 지위를 상실했다.

1999년 기준으로 인구의 72%가 투르크멘어를 사용했으며, 러시아어는 12%(349,000명), 우즈베크어는 9%(317,000명)가 사용했다. 기타 언어 사용자 비율은 7%로, 여기에는 카자흐어(88,000명), 타타르어(40,400명), 우크라이나어(37,118명), 아제르바이잔어(33,000명), 아르메니아어(32,000명), 북부 쿠르드어(20,000명), 레즈기어(10,400명), 페르시아어(8,000명), 벨라루스어(5,290명), 에르자어(3,490명), 한국어(3,490명), 바시키르어(2,610명), 카라칼파크어(2,540명), 오세트어(1,890명), 다르과어(1,600명), 라크어(1,590명), 타지크어(1,280명), 조지아어(1,050명), 리투아니아어(224명), 타바사란어(180명), 둥간어 등이 포함된다.

수도 아시가바트 등 도시 지역에서는 여전히 러시아어가 널리 통용되기도 한다.

8.3. 종교

투르크메니스탄은 세속 국가를 표방하지만, 국민 대다수는 이슬람교를 믿는다. CIA 월드 팩트북에 따르면, 인구의 93%가 무슬림이며, 6%는 동방 정교회 신자, 나머지 1%는 종교가 없는 것으로 보고된다. 2009년 퓨 리서치 센터 보고서에 따르면 투르크메니스탄 인구의 93.1%가 무슬림이다. 대부분은 이슬람교 수니파 하나피 학파를 따른다.

소련 시대에는 모든 종교적 신념이 공산주의 당국에 의해 미신이자 "과거의 잔재"로 공격받았다. 대부분의 종교 교육과 종교 활동이 금지되었고, 대다수의 모스크가 폐쇄되었다. 그러나 1990년 이후 소련 통치하에서 잃어버린 문화유산의 일부를 되찾기 위한 노력이 이루어졌다.

사파르무라트 니야조프 전 대통령은 공립학교에서 기본적인 이슬람 원리를 가르치도록 명령했다. 사우디아라비아, 쿠웨이트, 터키 등의 지원으로 종교 학교와 모스크를 포함한 더 많은 종교 기관이 등장했다. 니야조프 정권 하에서는 학교와 모스크에서 아랍어, 쿠란과 하디스, 이슬람 역사 교육이 이루어졌다. 현재 종교를 가르치는 유일한 교육 기관은 투르크멘 국립대학교의 신학부이다.

니야조프 대통령은 2001년과 2004년에 별도의 책으로 출판된 자신만의 종교 텍스트인 '루흐나마'(영혼의 책)를 저술했다. 투르크멘바시 정권은 투르크메니스탄 교육 시스템의 기초를 형성한 이 책을 쿠란과 동등한 지위를 부여하도록 요구했다(모스크는 두 책을 나란히 전시해야 했다). 이 책은 전 대통령의 개인 숭배의 일환으로 적극적으로 홍보되었으며, 운전면허를 취득하는 데에도 루흐나마에 대한 지식이 요구되었다. 루흐나마의 인용문은 투르크멘바시 루흐 모스크의 벽에 새겨져 있으며, 많은 무슬림들은 이를 신성모독으로 간주한다.

투르크메니스탄의 기독교인 대부분은 동방 정교회에 속한다(인구의 약 5%). 투르크메니스탄에는 12개의 러시아 정교회 교회가 있으며, 그중 4개는 아시가바트에 있다. 아시가바트에 거주하는 대주교가 국내 정교회를 이끌고 있다. 2007년까지 투르크메니스탄은 우즈베키스탄 타슈켄트에 있는 러시아 정교회 대주교의 종교적 관할하에 있었으나, 이후에는 퍄티고르스크와 체르케시아 대주교에게 예속되었다. 투르크메니스탄에는 러시아 정교회 신학교가 없다.

그 외 소수 종교로는 아르메니아 사도 교회, 로마 가톨릭교회, 오순절 기독교, 생명의 말씀 교회, 그레이터 그레이스 월드 아웃리치 교회, 새사도 교회, 여호와의 증인, 유대교 등이 있으며, 몇몇 비 제휴, 비 교파 복음주의 기독교 단체도 있다. 또한 바하이 신앙, 침례교, 제칠일안식일예수재림교, 하레 크리슈나의 소규모 공동체도 존재한다.

8.4. 교육

투르크메니스탄의 교육은 보편적이며 중등 교육까지 의무이다. 사파르무라트 니야조프 전 대통령 시절, 초등 및 중등 교육의 총 기간은 10년에서 9년으로 단축되었다. 구르반굴리 베르디무하메도프 대통령은 2007-2008학년도부터 10년 교육을 복원했다. 2013년부터 투르크메니스탄의 일반 교육은 초등학교(1-3학년), 고등학교(중등 교육의 첫 번째 주기, 4-8학년, 5년 과정), 중등학교(9-12학년)의 3단계 12년 과정으로 확대되었다.

2019-20학년도 말에는 거의 8만 명의 투르크멘 학생들이 고등학교를 졸업했다. 2019-20학년도 기준으로 이들 중 12,242명이 투르크메니스탄 고등 교육 기관에 입학했다. 추가로 9,063명이 국내 42개 직업 전문 대학에 입학했다. 2019년 가을 기준으로 약 95,000명의 투르크멘 학생들이 해외 고등 교육 기관에 재학 중인 것으로 추산된다.

주요 대학교로는 수도 아시가바트에 위치한 마흐툼굴리 투르크멘 국립대학교, 국제 석유 가스 대학교, 국립 의과 대학교 등이 있다. 교육 시스템은 정부의 강력한 통제하에 있으며, 교육 내용 또한 정부의 이념을 반영하는 경향이 있다. 니야조프 시대에는 그의 저서인 '루흐나마'가 교육 과정의 핵심이었으나, 베르디무하메도프 집권 이후 점차 그 비중이 줄어들었다.

8.5. 보건

투르크메니스탄의 국민 평균 수명은 2018년 추산으로 약 70.7세(남성 67.6세, 여성 73.9세)이다. 주요 사망 원인으로는 심혈관계 질환, 암, 호흡기 질환 등이 꼽힌다. 의료 서비스 시스템은 국가에 의해 운영되며, 기본적으로 무상 또는 저렴한 비용으로 제공되지만, 의료 시설의 수준이나 서비스의 질은 지역별로 차이가 크다. 수도 아시가바트에는 비교적 현대적인 병원 시설이 갖추어져 있으나, 지방의 경우 시설이 낙후되고 의료 인력이 부족한 경우가 많다.

구르반굴리 베르디무하메도프 전 대통령은 치과의사 출신으로, 보건 분야에 개인적인 관심을 보여왔으며, 병원 및 의료 관련 시설 건설에 투자가 이루어지기도 했다. 그러나 국제기구들은 투르크메니스탄 정부가 AIDS나 기타 전염병 관련 통계를 투명하게 공개하지 않는다고 비판하기도 한다. 정부는 국민 건강 증진을 위한 다양한 정책을 추진하고 있으며, 금연 운동이나 스포츠 장려 정책 등이 시행되고 있다.

8.6. 이주

투르크메니스탄의 인구 이동은 주로 경제적인 이유로 발생하며, 국내에서의 이동보다는 국외로의 이주가 더 두드러진다. 독립 이후 경제난과 정치적 억압을 피해 많은 국민이 해외로 일자리를 찾아 떠났으며, 주요 목적지는 터키, 러시아 등이다. 메테오주르날(MeteoZhurnal)의 추정에 따르면, 2019년에 최소 102,346명의 투르크메니스탄 시민이 해외로 이주했으며, 그중 78%가 터키로 향했고, 24,206명은 귀국한 것으로 나타나 순이주자 수는 77,014명이었다. 유출된 2018년 조사 결과에 따르면, 2008년부터 2018년까지 추정 기본 인구 540만 명 중 1,879,413명의 투르크메니스탄 시민이 영구적으로 해외로 이주했다.

정부는 인구 유출을 막기 위해 해외여행 제한 조치를 강화하기도 했으나, 이는 오히려 국민들의 불만을 야기하고 불법적인 이주를 부추긴다는 비판도 있다. 국내에서는 농촌에서 도시로, 특히 수도 아시가바트로의 인구 집중 현상이 나타나고 있다. 정부는 지방 개발 정책을 통해 이러한 불균형을 해소하려고 노력하고 있으나, 뚜렷한 성과를 거두지는 못하고 있다. 2023년 8월, 베파 하지예프 외무부 차관은 2022년에 267,330명의 투르크메니스탄 시민이 해외로 여행했으며, 이 중 얼마나 많은 수가 이민을 갔는지 또는 얼마나 많은 수가 귀국했는지는 밝히지 않았다고 공개적으로 밝혔다.

9. 문화

투르크멘 민족은 전통적으로 유목민이자 기마민족이었으며, 소련 붕괴 이후 오늘날까지도 투르크멘인을 도시화하려는 시도는 그다지 성공적이지 못했다. 그들은 1930년대 이오시프 스탈린에 의해 하나의 민족으로 통합되기 전까지는 결코 일관된 국가나 민족 집단을 형성하지 못했다. 투르크멘인은 여러 부족으로 나뉘며, 각 부족은 고유의 방언과 복식 스타일을 가지고 있다.

9.1. 전통 생활과 관습

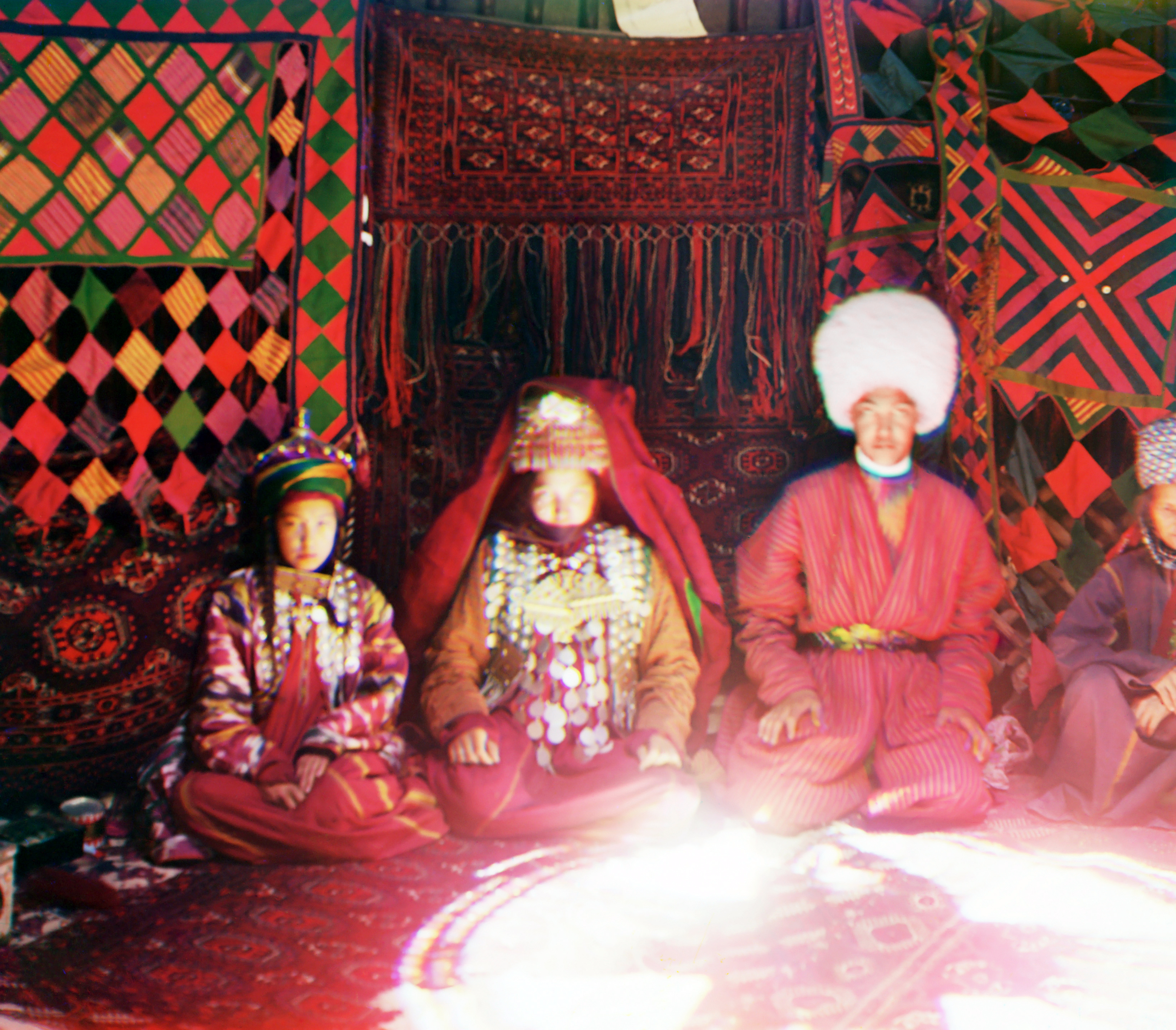

투르크멘인의 전통 생활 방식은 유목 문화에 깊이 뿌리내리고 있다. 이동식 전통 가옥인 유르트(gara öý가라 오이투르크멘어)는 지금도 농촌 지역에서 사용되며, 양털이나 가축의 가죽으로 만든 펠트로 덮인 목조 골조로 이루어져 있다. 부족 중심의 사회 구조는 여전히 영향력을 가지며, 각 부족은 고유한 전통과 관습을 유지하려 한다.

전통 의상으로는 남성들이 착용하는 크고 검거나 흰 양가죽 모자인 텔펙(telpek) 또는 "메칸 텔펙(mekan telpek)"이 유명하다. 남성 전통 복장은 이 높고 털이 많은 양가죽 모자와 흰 셔츠 위에 붉은색 로브를 입는 것으로 구성된다. 여성들은 좁은 바지 위에 긴 자루 모양의 드레스를 입으며, 바지 발목 부분에는 자수 장식이 있다. 여성 머리 장식은 보통 은 장신구로 이루어지며, 팔찌와 브로치는 준보석으로 장식된다. 말은 이 지역의 다양한 여가 활동에서 중요한 역할을 하며, 경마에서부터 숙련된 기수들이 상대방을 말에서 떨어뜨리려는 승마 싸움에 이르기까지 다양하게 활용된다.

9.2. 예술과 공예

투르크멘 문화에서 가장 잘 알려진 예술 형태는 정교하고 다채로운 수제 매듭 카펫인 투르크멘 카펫이다. 서양에서는 종종 '부하라 카펫'으로 잘못 불리기도 하는데, 이 카펫은 다양한 투르크멘 부족 간의 구별을 나타내는 데 도움이 된다. 각 부족은 고유한 문양과 색상을 사용한다.

문학에서는 18세기의 국민 시인 마흐툼굴리 피라기가 가장 중요한 인물로 꼽힌다. 그의 시는 투르크멘 민족의 정체성과 문학 발전에 큰 영향을 미쳤다. 전통 음악은 두타르(2현 악기), 기작(현악기) 등의 악기를 사용하여 연주되며, 독특한 선율과 리듬을 가지고 있다.

현대 건축 분야에서는 수도 아시가바트를 중심으로 대리석을 사용한 웅장한 건물들이 많이 세워졌다. 이는 독립 이후 국가 정체성을 확립하려는 노력의 일환으로 볼 수 있다. 전통 건축 양식은 유르트 외에도 흙벽돌을 사용한 가옥 등에서 찾아볼 수 있다.

기타 전통 수공예품으로는 은세공, 자수, 도자기 등이 있다.

9.3. 음식 문화

투르크메니스탄의 전통 음식은 중앙아시아 유목 문화의 영향을 많이 받았다. 대표적인 음식으로는 다음과 같은 것들이 있다.

- 플로프(palaw팔라우투르크멘어): 쌀, 양고기 또는 쇠고기, 당근, 양파 등을 기름에 볶아 만든 볶음밥으로, 중앙아시아 전역에서 즐겨 먹는 음식이다. 투르크메니스탄에서는 결혼식이나 명절 등 특별한 날에 빠지지 않는 음식이다.

- 만티(manty투르크멘어): 다진 양고기나 쇠고기를 밀가루 반죽으로 싸서 찐 만두의 일종이다. 요구르트나 버터 소스를 곁들여 먹는다.

- 슈르파(şorpa쇼르파투르크멘어): 양고기나 쇠고기를 채소와 함께 푹 끓인 수프로, 영양가가 높고 따뜻하게 몸을 데워준다.

- 도그라마(dograma투르크멘어): 잘게 썬 양고기와 양파, 납작한 빵(촐팍, çörek최렉투르크멘어)을 뜨거운 국물에 넣어 먹는 전통 음식으로, 주로 아침 식사나 특별한 행사 때 먹는다.

- 촐팍(çörek최렉투르크멘어): 탄두르(전통 화덕)에 구운 납작한 빵으로, 주식으로 널리 먹는다.

- 이슐리 피쉬메(işlekli fişme투르크멘어): 고기나 채소를 넣고 구운 파이의 일종이다.

차(주로 녹차)는 일상적인 음료이며, 손님 접대 시에도 중요하게 여겨진다. 식사 예절로는 연장자를 존중하고 음식을 남기지 않는 것을 중요하게 생각한다.

9.4. 스포츠

투르크메니스탄에서 가장 인기 있는 스포츠는 축구이다. 투르크메니스탄 축구 국가대표팀은 FIFA 월드컵 본선에 진출한 적은 없으나, AFC 아시안컵에는 2004년과 2019년 두 차례 본선에 진출했다. 레슬링(특히 자유형 레슬링) 또한 인기 있는 스포츠로, 국제 대회에서 좋은 성적을 거두기도 한다.

전통 스포츠로는 경마가 매우 중요하게 여겨지며, 특히 투르크메니스탄 고유 품종인 아할테케는 국보로 취급될 정도로 자부심의 대상이다. 아시가바트에는 현대적인 경마장이 있으며, 정기적으로 경마 대회가 열린다. 이 외에도 승마 관련 다양한 전통 스포츠가 존재한다.

정부는 스포츠 육성에 관심을 기울이고 있으며, 아시가바트에는 2017년 실내 무도 아시안 게임을 위해 대규모 올림픽 단지가 조성되기도 했다. 이 단지에서는 다양한 국제 스포츠 대회가 개최된다. 아이스하키, 농구, 테니스, 핸드볼 등도 점차 인기를 얻고 있으며, 정부는 국민 건강 증진과 국제 스포츠 경쟁력 강화를 위해 투자를 확대하고 있다.

9.5. 대중 매체

투르크메니스탄의 대중 매체는 신문, 방송(텔레비전, 라디오), 인터넷 등으로 구성되나, 정부의 강력한 통제와 검열하에 운영된다. 모든 주요 언론사는 국영이거나 정부의 영향력 아래 있으며, 비판적인 보도는 거의 찾아볼 수 없다.

국영 신문으로는 투르크멘어로 발행되는 "투르크메니스탄(Türkmenistan)"과 러시아어로 발행되는 "중립 투르크메니스탄(Нейтральный Туркменистан)"이 있다. 국영 텔레비전 방송국은 여러 채널을 운영하며, 주로 정부 정책 홍보와 대통령 활동 보도에 집중한다.

인터넷 사용은 점차 확대되고 있으나, 정부는 야당 뉴스 매체, 유튜브, 다수의 소셜 미디어 사이트(페이스북 포함), 암호화된 통신 애플리케이션 등 정부가 반대하는 웹사이트를 차단하고 있다. 가상 사설망(VPN)을 사용하여 검열을 우회하는 것은 금지되어 있다.

국경없는기자회와 같은 국제 언론 감시 단체는 투르크메니스탄을 세계에서 언론의 자유가 가장 억압된 국가 중 하나로 지속적으로 평가하고 있다. 해외에 서버를 둔 일부 독립 언론 매체들이 투르크메니스탄 관련 뉴스를 보도하고 있으나, 국내에서의 접근은 매우 제한적이다. 2015년에는 모든 위성 접시 안테나를 금지하는 조치가 내려지기도 했다.

9.6. 공휴일 및 달력

투르크메니스탄의 주요 국가 공휴일은 헌법에 명시되어 있다. 국제적으로 지켜지는 공휴일로는 새해 첫날, 국제 여성의 날, 나우루즈(봄의 축제, 3월 21-22일), 이드 알피트르(오라자 바이람), 이드 알아드하(쿠르반 바이람) 등이 있다.

투르크메니스탄 고유의 공휴일로는 멜론의 날(8월 둘째 주 일요일), 국기의 날(2월 19일, 니야조프 초대 대통령 생일이기도 함), 독립기념일(10월 27-28일), 중립의 날(12월 12일), 사파르무라트 니야조프 추모일 등이 있다.

과거 사파르무라트 니야조프 대통령 시절에는 독자적인 달력 체계가 사용되었다. 2002년, 그는 달의 이름과 요일의 이름을 자신과 가족, 국가적 상징물과 관련된 이름으로 변경했다. 예를 들어, 1월은 자신의 칭호인 '투르크멘바시'로, 4월은 어머니의 이름인 '구르반솔탄'으로 바꾸었다. 요일 이름도 '주요한 날', '젊은 날' 등으로 변경되었다. 그러나 이 달력 체계는 국민들에게 혼란을 야기했고, 니야조프 사후 2008년에 폐지되어 2009년부터는 국제적으로 통용되는 달과 요일 이름으로 돌아갔다.

9.7. 세계 유산

투르크메니스탄에는 유네스코 세계 유산으로 등재된 다음과 같은 주요 문화 유산이 있다.

- 고대 메르브 역사 문화 공원 (1999년 등재): 중앙아시아에서 가장 오래되고 완벽하게 보존된 오아시스 도시 중 하나로, 실크로드의 중요한 교차점이었다. 수천 년에 걸쳐 여러 문명의 중심지였으며, 다양한 시대의 건축물과 도시 유적이 남아있다.

- 쾨네우르겐치 (2005년 등재): 고대 호라즘 왕국의 수도였으며, 11세기부터 16세기까지 번성했던 도시 유적이다. 쿠틀루크 티무르 미나레트, 투라베크 카눔 영묘 등 뛰어난 건축물들이 남아있다.

- 니사의 파르티아 요새군 (2007년 등재): 파르티아 제국(기원전 3세기 - 서기 3세기)의 초기 수도 중 하나였던 니사의 유적이다. 왕궁, 사원, 요새 등의 흔적이 남아있어 파르티아 문명의 초기 모습을 보여준다.

이들 유산은 투르크메니스탄의 풍부한 역사와 문화를 증명하며, 인류 공동의 중요한 가치를 지닌 것으로 평가받고 있다.

10. 과학 기술

투르크메니스탄의 과학 기술 발전은 주로 정부 주도로 이루어지며, 국가 경제의 핵심인 에너지(석유 및 천연가스)와 농업 분야에 연구가 집중되는 경향이 있다. 소련 시절 설립된 다수의 국립 연구 기관들은 새로운 기술 개발과 국가 우선순위 변화에 따라 시대에 뒤떨어지게 되었다. 이에 따라 2009년 이후 정부는 연구소 수를 줄이고 기존 연구 센터를 그룹화하여 설립하는 계획을 수립했다.

2011년, 수도 아시가바트 인근 비크로바 지역에 기술 단지 건설이 시작되었으며, 다양한 관련 시설이 통합될 예정이다. 이 기술 단지에서는 대체 에너지(태양광, 풍력) 및 나노 기술 개발에 관한 연구를 수행할 계획이다.

정부는 과학 기술 육성을 위해 관련 기관 설립 및 예산 투자를 하고 있으나, 전반적인 연구 개발 수준이나 기술 혁신 역량은 아직 국제적인 수준에 미치지 못한다는 평가가 있다. 정보통신기술(ICT) 분야의 발전도 추진되고 있으나, 인터넷 보급률이나 접근성은 여전히 낮은 편이다. 투르크메니스탄 과학 아카데미가 국가 과학 연구의 중심 기관 역할을 하고 있다.

11. 저명한 인물

투르크메니스탄의 역사, 문화, 정치 등 다양한 분야에서 중요한 업적을 남기거나 국제적으로 알려진 인물들은 다음과 같다.

- 마흐툼굴리 피라기 (Magtymguly Pyragy, 약 1724년 ~ 약 1807년): 18세기 투르크멘의 가장 위대한 철학자이자 시인. 투르크멘 문학의 아버지로 불리며, 그의 시는 투르크멘 민족의 정체성과 문화에 깊은 영향을 미쳤다.

- 사파르무라트 니야조프 (Saparmurat Niyazov, 1940년 ~ 2006년): 투르크메니스탄의 초대 대통령. '투르크멘바시'(모든 투르크멘인의 아버지)라는 칭호로 불리며 강력한 개인 숭배를 구축했다. 그의 통치는 권위주의적이었으며, 인권 문제로 국제적인 비판을 받았다.

- 구르반굴리 베르디무하메도프 (Gurbanguly Berdimuhamedow, 1957년 ~ ): 투르크메니스탄의 제2대 대통령이자 현 인민이사회 의장. 니야조프 사후 권력을 승계하여 장기 집권했으며, 그의 아들 세르다르에게 대통령직을 이양했다. 그의 통치 역시 권위주의적이라는 평가를 받는다.

- 세르다르 베르디무하메도프 (Serdar Berdimuhamedow, 1981년 ~ ): 투르크메니스탄의 현직 대통령. 구르반굴리 베르디무하메도프의 아들로, 2022년 대통령으로 취임하여 사실상의 권력 세습을 이루었다.

- 오베즈겔디 아타예프 (Öwezgeldi Ataýew): 투르크메니스탄의 정치인으로, 니야조프 대통령 사망 당시 헌법상 대통령 권한대행 승계 1순위였으나, 형사 소추를 이유로 배제되었다.

- 보리스 시흐무라도프 (Boris Şyhmyradow): 투르크메니스탄의 전 외무장관. 니야조프 정권에 반대하여 망명했으며, 2002년 니야조프 암살 시도 사건의 배후로 지목되었다.

- 고우슈트 칸 (Gowşut Han): 19세기 테케 투르크멘 부족의 지도자로, 히바 칸국과 페르시아의 침략에 맞서 싸워 승리한 인물.

이 외에도 각 부족의 지도자나 전통 예술 분야의 명인들이 지역 사회에서 중요한 역할을 해왔다. 스포츠 분야에서는 국제 대회에서 메달을 획득한 선수들이 알려져 있다.