1. 개요

아르메니아 공화국은 서아시아의 아르메니아고원에 자리한 내륙국으로, 수도는 예레반이다. 우라르투 왕국을 기원으로 하는 고대 문명의 발상지이며, 세계 최초로 기독교를 국교로 공인한 국가로서 오랜 역사와 독특한 문화유산을 간직하고 있다. 지리적으로는 튀르키예, 조지아, 아제르바이잔, 이란과 국경을 맞대고 있으며, 국토 대부분이 산악 지형으로 이루어져 있다.

역사적으로 아르메니아는 여러 제국의 지배와 분할을 겪는 과정에서 수많은 시련을 극복해왔다. 특히 20세기 초 오스만 제국에 의한 아르메니아인 집단학살은 민족에게 깊은 상흔을 남겼으며, 현대사에서 중요한 문제로 남아있다. 러시아 제국의 지배를 거쳐 1918년 아르메니아 제1공화국으로 짧은 독립을 경험한 후 소련에 편입, 아르메니아 소비에트 사회주의 공화국이 되었다. 1991년 소련 해체와 함께 독립을 되찾았으나, 이후 나고르노카라바흐 분쟁과 같은 안보 위협과 경제 전환기의 어려움, 민주주의 발전이라는 과제에 직면해왔다.

정치 체제는 의원내각제를 기반으로 한 다당제 민주주의를 추구하고 있으며, 2018년 벨벳 혁명을 통해 평화적 정권 교체를 이루는 등 민주적 개혁 노력을 이어가고 있다. 경제적으로는 전통적인 광업과 공업 외에 정보기술(IT) 산업, 관광업 등이 새로운 성장 동력으로 부상하고 있다. 사회적으로는 아르메니아인이 인구 대다수를 구성하며, 아르메니아 사도교회가 주요 종교로서 문화적 정체성에 큰 영향을 미치고 있다. 고유의 언어와 문자를 사용하며, 건축, 음악, 미술 등 다방면에서 독창적인 문화를 꽃피워 왔다. 국제적으로는 주변국과의 복잡한 관계 속에서 러시아, 유럽 연합, 미국 등과 다각적인 외교 관계를 모색하고 있다.

2. 국명과 어원

아르메니아라는 국명의 기원은 명확하지 않지만, 여러 학설이 존재한다. 아르메니아인들은 스스로를 հայ하이아르메니아어(복수형: հայեր하예르아르메니아어)라고 부르며, 자신들의 나라를 Հայաստան하야스탄아르메니아어이라고 칭한다. 원래 아르메니아어 토착 명칭은 Հայք하이크아르메니아어였으나, 현재는 거의 사용되지 않는다. Հայաստան하야스탄아르메니아어이라는 명칭은 중세에 페르시아어 접미사 '-스탄'(-ستان땅, 장소페르시아어)이 추가되어 널리 사용되기 시작했다. 그러나 하야스탄이라는 이름의 기원은 훨씬 더 이전으로 거슬러 올라가며, 아가탄겔로스, 파우스투스 비잔티우스, 가자르 파르페치, 코륜, 세베오스 등의 5세기경 문헌에서 처음으로 확인된다.

전통적으로 이 이름은 아르메니아인의 전설적인 시조이자 노아의 증손자인 하이크( Հայկ하이크아르메니아어 )에게서 유래했다고 전해진다. 5세기 역사가 모브세스 호레나치에 따르면, 하이크는 기원전 2492년에 바빌로니아의 왕 벨(Bel)을 물리치고 아라라트 지역에 나라를 세웠다고 한다. '하이'라는 이름이 기원전 1600년에서 1200년 사이에 존재했던 히타이트의 속국 연합 중 하나인 -아지(Ḫayaša-Azzi)에서 유래했다는 가설도 있다.

외국에서 부르는 '아르메니아'라는 명칭은 기원전 515년 고대 페르시아의 베히스툰 비문에 '아르미나'(𐎠𐎼𐎷𐎡𐎴, Armina아르미나페르시아어 (고대) (BC 600년-BC 400년경))로 기록된 것이 가장 오래된 증거이다. 고대 그리스어로는 '아르메니아'( Ἀρμενία아르메니아고대 그리스어 (1453년 이전) )와 '아르메니오이'( Ἀρμένιοι아르메니오이고대 그리스어 (1453년 이전) , "아르메니아인")라는 용어가 밀레토스의 헤카타이오스(기원전 약 550년 - 기원전 약 476년)에 의해 처음 언급되었다. 페르시아 원정에 참여했던 그리스 장군 크세노폰은 기원전 401년경 아르메니아 마을 생활과 환대의 여러 측면을 묘사했다.

일부 학자들은 '아르메니아'라는 이름을 초기 청동기 시대의 '아르마니'(Armani, Armanum, Armi) 왕국이나 후기 청동기 시대의 '아르메'(Arme, 슈프리아)와 연관 짓기도 하지만, 이들 왕국에서 어떤 언어가 사용되었는지는 알려져 있지 않아 결정적인 연결고리는 아니다. 아르메(Arme)는 반 호수 바로 서쪽에 위치했을 가능성이 높지만, 더 오래된 아르마니(Armani)의 위치는 논쟁의 여지가 있다. 일부 현대 연구자들은 이를 현대의 삼삿 근처로 보고, 적어도 부분적으로는 초기 인도유럽어족 사용자들이 거주했을 것이라고 제안한다. '아르메니아'라는 이름이 "아르메의 거주자" 또는 "아르메인의 나라"를 의미하는 우라르투어 '아르미니'(Armini)에서 유래했을 가능성도 있다. 우라르투 문헌의 아르메 부족은 기원전 12세기에 동맹인 무시키(Mushki) 및 카스키아인(Kaskians)과 함께 북쪽에서 아시리아를 침공하려 했던 우루무(Urumu)인일 수 있다. 우루무인은 사손(Sason) 부근에 정착하여 아르메 지역과 인근 우르메(Urme), 내륙 우루무(Inner Urumu) 지역에 그들의 이름을 남겼을 것으로 추정된다.

모브세스 호레나치와 미카엘 참치안의 역사 기록에 따르면, '아르메니아'는 하이크의 직계 후손인 아람의 이름에서 유래했다고 한다. 구약성서의 "열국지"에는 아람이 셈의 아들로 기록되어 있으며, 희년서에는 아람에게 티그리스강과 유프라테스강 사이의 메소포타미아 전역, 칼데아 북쪽에서 아수르 산맥과 '아라라' 땅의 경계까지의 네 번째 부분이 주어졌다고 기록되어 있다. 희년서는 또한 아라라트 산맥을 셈에게 할당했으며, 이는 아람에게 할당된 것으로 설명된다. 역사가 플라비우스 요세푸스도 그의 저서 "유대 고대사"에서 "아람에게는 그리스인들이 시리아인이라고 부르는 아람인들이 있었다... 아람의 네 아들 중 우즈는 트라코니티스와 다마스쿠스를 세웠다... 울은 아르메니아를 세웠다"고 기록했다.

일본의 한 자료에 따르면, 아르메니아는 화산 활동으로 인해 돌이 풍부하여 '돌의 나라'라는 의미의 '카라스탄'이라고도 불린다고 한다.

3. 역사

아르메니아의 역사는 아르메니아고원의 선사 시대 정착부터 시작하여 고대 왕국의 흥망성쇠, 중세의 외세 지배와 문화 부흥, 근세 제국들의 각축전, 근대의 민족 운동과 비극적인 집단학살, 소련 시기의 급격한 변화를 거쳐 현대 독립 국가로 이어지는 파란만장한 과정을 거쳤다. 각 시대는 아르메니아 민족의 정체성과 문화 형성에 깊은 영향을 미쳤다.

3.1. 선사 시대와 고대

아르메니아 지역에는 백만 년 전 아슐 문화 석기가 발견될 정도로 오랜 인류 거주 역사를 가지고 있다. 흐라즈단강 계곡의 노르 게기 1 유적지에서는 32만 5천 년 전의 석기가 다수 출토되어 인류 기술 혁신의 다지역 발생 가능성을 시사한다. 초기 청동기 시대에는 아라라트 계곡, 셴가비트, 하리치 등지에 많은 정착지가 건설되었으며, 특히 현재의 수도 예레반 지역에 위치했던 셴가비트 유적은 중요한 초기 청동기 유적지이다. 세계에서 가장 오래된 가죽신발, 마차, 치마, 와인 제조 시설 등이 아르메니아에서 발견되기도 했다.

아르메니아는 아라라트산을 둘러싼 고원지대에 위치하며, 기원전 4000년경 청동기 시대 및 그 이전 시대의 초기 문명 증거가 발견된다. 2010년과 2011년 아레니-1 동굴 유적지 발굴을 통해 세계에서 가장 오래된 가죽신, 치마, 와인 제조 시설이 발견되었다. 트리알레티-바나조르 문화, 하야사-아지, 미탄니 등 여러 청동기 시대 문화와 국가들이 대아르메니아 지역에서 번성했으며, 이들은 모두 인도유럽어족 계통의 사람들이었던 것으로 여겨진다. 나이리 연맹과 그 후계 국가인 우라르투는 아르메니아고원에 대한 지배권을 확립했다. 이들 국가와 연맹은 모두 아르메니아 민족 형성에 참여했다. 예레반에서 발견된 대형 설형 문자 비문은 기원전 782년 여름 아르기슈티 1세에 의해 현대 아르메니아 수도가 건설되었음을 보여준다. 예레반은 세계에서 가장 오래 지속적으로 사람이 거주해 온 도시 중 하나이다.

기원전 6세기 초 우라르투 왕국이 멸망한 후, 아르메니아고원은 한동안 메디아의 지배하에 있었고, 그 후 아케메네스 제국의 일부가 되었다. 아르메니아는 기원전 6세기 후반부터 기원전 4세기 후반까지 아케메네스 제국의 일부였으며, 두 개의 사트라피(XIII 사트라피 - 서부, 수도 멜리테네; XVIII 사트라피 - 북동부)로 나뉘었다. 이 시기, 이웃 민족들에게 아르메니아라고 불린 최초의 지리적 실체는 아케메네스 제국 내 오론테스 왕조 하에 세워졌다.

기원전 190년 아르타셰스 1세 치하에서 셀레우코스 제국의 영향권에서 완전히 벗어나 주권을 회복하고 아르타셰스 왕조가 시작되었다. 아르메니아는 기원전 95년에서 66년 사이 티그라네스 대왕 치하에서 최전성기를 맞이하여 당시 로마 공화국 동쪽에서 가장 강력한 왕국이 되었다. 이후 수 세기 동안 아르메니아는 티리다테스 1세가 세운 아르사케스 왕조(파르티아 제국의 분가) 통치 기간 동안 페르시아 제국의 영향권 하에 있었다. 역사적으로 아르메니아 왕국은 독립과 자치(당대 제국들의 속국으로서)의 시기를 모두 겪었다. 두 대륙 사이의 전략적 위치 때문에 아시리아(아슈르바니팔 치하, 기원전 약 669-627년, 아시리아 국경이 아르메니아와 캅카스 산맥까지 도달), 메디아, 아케메네스 제국, 그리스, 파르티아, 고대 로마, 사산 제국, 비잔티움 제국, 아랍, 셀주크 제국, 몽골, 오스만 제국, 그리고 이란의 사파비, 아프샤르, 카자르 왕조와 러시아 등 많은 민족의 침략을 받았다.

고대 아르메니아의 종교는 역사적으로 페르시아에서 조로아스터교의 출현으로 이어진 일련의 신앙과 관련이 있었다. 특히 미트라 숭배에 중점을 두었으며, 아라마즈드, 바하근, 아나히트, 아스트긱과 같은 신들의 판테온도 포함했다. 국가는 12개월로 구성된 아르메니아 태양력을 사용했다.

기독교는 서기 4세기 초에 아르메니아에 전파되었다. 티리다테스 3세(238-314)는 301년에 기독교를 국교로 삼았는데, 이는 부분적으로 사산 제국에 대한 반항의 의미도 있었던 것으로 보인다. 이로써 아르메니아는 로마 제국이 갈레리우스 황제 하에서 기독교에 대한 공식적인 관용을 부여하기 10년 전, 그리고 콘스탄티누스 대제가 세례를 받기 36년 전에 세계 최초의 공식 기독교 국가가 되었다. 그 이전 파르티아 시대 후기 동안 아르메니아는 주로 조로아스터교 국가였다. 428년 아르메니아 왕국이 멸망한 후, 아르메니아 대부분은 사산 제국 내의 마르즈판령으로 편입되었다. 451년 아바라이르 전투 이후, 기독교 아르메니아인들은 종교를 유지했고 아르메니아는 자치권을 얻었다.

3.2. 중세

비잔티움 제국과 사산조 페르시아의 지배 이후, 7세기 중반 라시둔 칼리파는 사산조를 정복하고 이전에 비잔티움 제국이 차지했던 아르메니아 땅을 통합했다. 이후 아르메니아는 우마이야 칼리파조 하의 자치 공국인 아르미니야로 등장했다. 이 공국은 아르메니아 공후가 통치했으며 칼리파와 비잔티움 황제의 인정을 받았다. 아랍인들이 만든 행정 구역/에미르령 아르미니야의 일부였으며, 조지아와 캅카스 알바니아의 일부도 포함했고, 중심지는 아르메니아 도시 드빈이었다. 아르미니야는 884년까지 지속되다가 아바스 칼리파조가 약화되자 아쇼트 1세 치하에서 독립을 되찾았다.

재건된 아르메니아 왕국은 바그라투니 왕조가 통치했으며 1045년까지 지속되었다. 시간이 지남에 따라 바그라트조 아르메니아의 여러 지역이 바스푸라칸 왕국(남쪽의 아르츠루니 가문 통치), 슈니크 왕국(동쪽), 또는 현대 나고르노카라바흐 영토의 아르차흐 왕국과 같은 독립 왕국 및 공국으로 분리되었지만, 여전히 바그라트조 왕들의 종주권을 인정했다.

1045년 비잔티움 제국은 바그라트조 아르메니아를 정복했다. 곧 다른 아르메니아 국가들도 비잔티움의 지배하에 놓였다. 그러나 비잔티움의 통치는 오래가지 못했고, 1071년 셀주크 제국이 만지케르트 전투에서 비잔티움 제국을 격파하고 아르메니아를 정복하여 셀주크 제국을 건설했다. 친척인 가기크 2세(아니의 왕)를 암살한 자들의 손에 죽거나 예속되는 것을 피하기 위해, 루벤 1세라는 아르메니아인은 일부 동포들과 함께 타우루스산맥의 협곡으로 들어갔다가 킬리키아의 타르수스로 향했다. 비잔티움 궁정 총독이 그들에게 피난처를 제공했고, 그곳에서 1198년 1월 6일 루벤 공의 후손인 레오 1세 치하에 킬리키아 아르메니아 왕국이 결국 세워졌다.

킬리키아는 유럽 십자군의 강력한 동맹이었으며, 동방 기독교의 보루로 여겨졌다. 킬리키아가 아르메니아 역사와 국가 지위에서 갖는 중요성은 아르메니아 민족의 정신적 지도자인 아르메니아 사도교회 총대주교좌가 이 지역으로 이전된 사실로도 증명된다.

셀주크 제국은 곧 붕괴하기 시작했다. 12세기 초, 자카리드 가문의 아르메니아 공후들은 셀주크 투르크를 몰아내고 북부와 동부 아르메니아에 자카리드 아르메니아로 알려진 반독립 공국을 세웠으며, 이는 조지아 왕국의 후원하에 지속되었다. 오르벨리 왕조는 자카리드 가문과 함께 슈니크와 바요츠조르 등 나라의 여러 지역을 공동 통치했으며, 하산잘랄리안 가문은 아르차흐와 우티크 지방을 아르차흐 왕국으로 통치했다.

3.3. 근세

1230년대에 몽골 제국은 자카리드 아르메니아를 정복했고, 그 후 나머지 아르메니아 지역도 정복했다. 몽골의 침략 이후에는 카라 코윤루, 티무르 제국, 아크 코윤루 등 다른 중앙아시아 부족들의 침략이 13세기부터 15세기까지 계속되었다. 끊임없는 침략으로 나라가 파괴되면서 아르메니아는 점차 약화되었다.

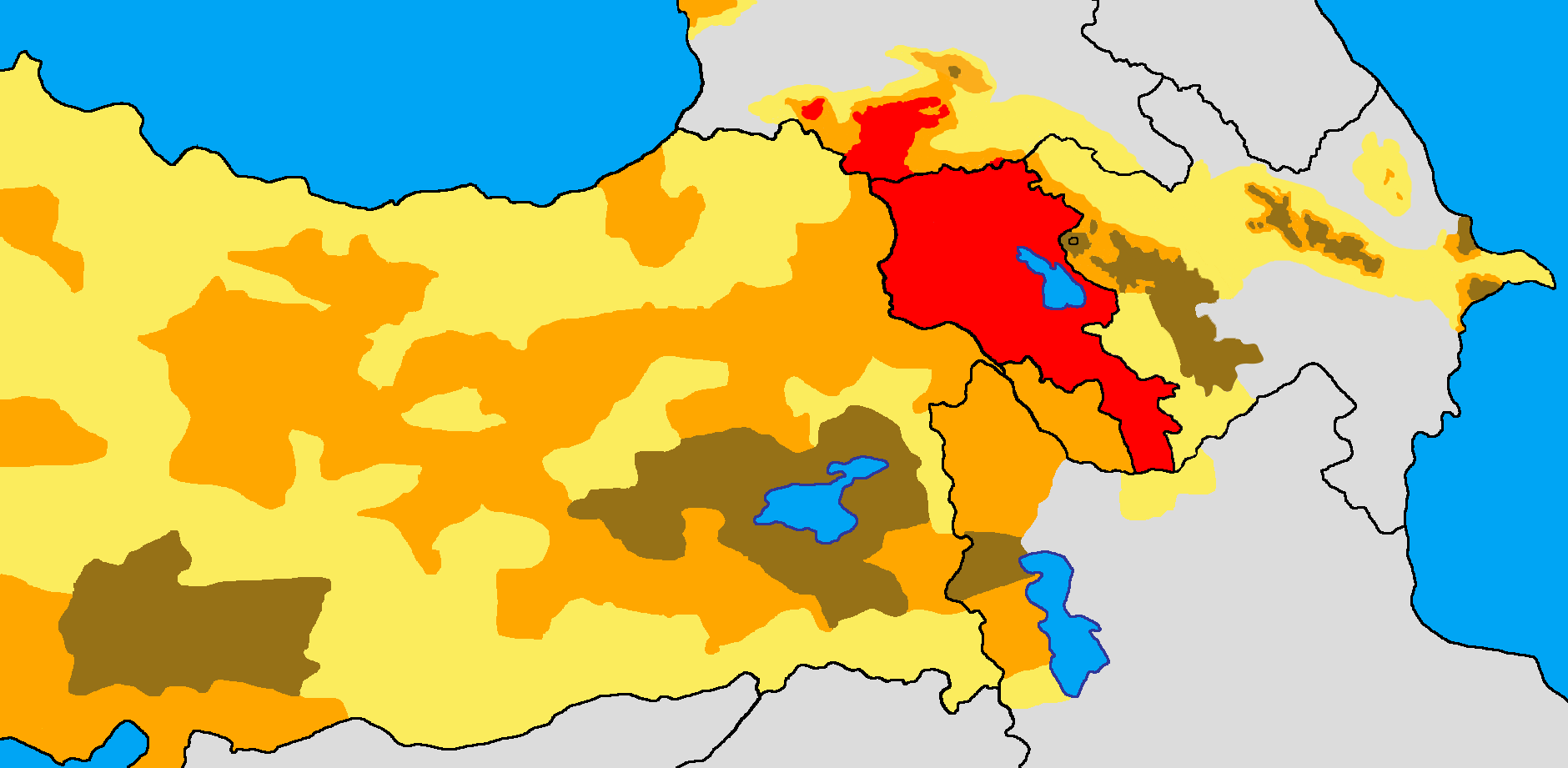

16세기에는 오스만 제국과 이란의 사파비 왕조가 아르메니아를 분할했다. 16세기 초부터 서아르메니아와 동아르메니아 모두 사파비 제국에 넘어갔다. 서아시아에서 한 세기 동안 지속된 투르크-이란의 지정학적 경쟁으로 인해, 두 경쟁 제국은 오스만-페르시아 전쟁 기간 동안 이 지역의 상당 부분을 놓고 자주 싸웠다. 16세기 중반 아마시아 조약부터 시작하여 17세기 전반 주하브 조약을 거쳐 19세기 전반까지, 동아르메니아는 사파비, 아프샤르, 카자르 제국의 연속적인 통치를 받았고, 서아르메니아는 오스만 제국의 지배하에 남아 있었다.

1604년부터 이란의 아바스 1세는 오스만 군대의 침략으로부터 북서부 국경을 보호하기 위해 이 지역에 "초토화" 정책을 시행했는데, 이는 아르메니아인 대중을 고향 밖으로 강제 이주시키는 정책을 포함했다. 이 시기 아르메니아인들은 문화적 암흑기를 겪기도 했다.

3.4. 근대

19세기, 동아르메니아는 굴리스탄 조약(1813년)과 투르크만차이 조약(1828년)에 따라 각각 1804년~1813년 페르시아-러시아 전쟁과 1826년~1828년 페르시아-러시아 전쟁 이후 이란의 카자르 왕조가 예레반과 카라바흐 칸국으로 구성된 동아르메니아를 러시아 제국에 영구히 할양하면서 러시아 제국에 편입되었다. 이 시기를 러시아령 아르메니아라고 한다. 반면, 서아르메니아의 대부분은 오스만 제국의 통치하에 남아 있었다.

3.4.1. 러시아 제국 통치와 민족 운동

서아르메니아가 여전히 오스만 제국의 통치하에 있는 동안, 아르메니아인들은 자신들의 고립 영토 내에서 상당한 자치권을 부여받았고 제국 내 다른 집단들(지배층인 투르크인 포함)과 비교적 조화롭게 살았다. 그러나 엄격한 무슬림 사회 구조 하의 기독교인으로서 아르메니아인들은 만연한 차별에 직면했다. 1894년 사순 반란에 대응하여 술탄 압뒬하미트 2세는 1894년에서 1896년 사이에 아르메니아인들에 대한 국가 주도의 학살을 조직했고, 그 결과 사망자 수는 8만에서 30만 명으로 추산된다. 하미디안 학살로 알려지게 된 이 사건들은 압뒬하미트 2세에게 "붉은 술탄" 또는 "피의 술탄"이라는 국제적인 악명을 안겨주었다.

1890년대에 아르메니아 혁명 연맹(일반적으로 '다슈나크추튠'으로 알려짐)은 제국 내에서 개혁을 옹호하고 제국의 아르메니아인 거주 지역 일부에서 광범위하게 자행되던 학살로부터 아르메니아 마을을 방어하던 다양한 소규모 그룹을 통합할 목적으로 오스만 제국 내에서 활동하게 되었다. 다슈나크추튠 회원들은 또한 무장 저항을 통해 아르메니아 민간인을 방어하는 아르메니아 페다이 그룹을 결성했다. 다슈나크는 또한 "자유롭고 독립적이며 통일된" 아르메니아를 만드는 더 넓은 목표를 위해 노력했지만, 때로는 자치권 옹호와 같은 보다 현실적인 접근 방식을 위해 이 목표를 제쳐두기도 했다.

오스만 제국은 붕괴하기 시작했고, 1908년 청년 투르크당 혁명은 술탄 압뒬하미트 2세 정부를 전복시켰다. 1909년 4월, 아다나 학살이 오스만 제국의 아다나주에서 발생하여 2만에서 3만 명의 아르메니아인이 사망했다. 제국에 거주하는 아르메니아인들은 통일진보위원회가 자신들의 이등 시민 신분을 바꿔줄 것이라고 희망했다. 아르메니아 개혁안(1914년)은 아르메니아 문제에 대한 감찰관을 임명하는 해결책으로 제시되었다.

3.4.2. 제1차 세계 대전과 아르메니아인 집단학살

제1차 세계 대전의 발발은 캅카스와 페르시아 전역에서 오스만 제국과 러시아 제국 간의 대결로 이어졌다. 이스탄불의 새 정부는 러시아 제국 육군에 아르메니아인 의용 부대가 포함되어 있었기 때문에 아르메니아인들을 불신과 의심의 눈초리로 보기 시작했다. 1915년 4월 24일, 아르메니아 지식인들이 오스만 당국에 의해 체포되었고, 테흐시르법(1915년 5월 29일)에 따라 결국 아나톨리아에 거주하던 아르메니아인의 상당수가 아르메니아인 집단학살로 알려진 사건으로 사망했다.

집단학살은 두 단계로 시행되었다: 학살을 통한 건장한 남성 인구의 전면적 살해와 군 징집병에 대한 강제 노동 부과, 그 다음으로는 여성, 어린이, 노인, 병약자들을 죽음의 행진으로 시리아 사막으로 추방하는 것이었다. 군 호송대의 감시 아래 추방자들은 음식과 물을 박탈당하고 주기적인 강도, 강간, 학살에 시달렸다. 이 지역에서는 오스만 제국의 활동에 대항하여 아르메니아인들의 저항이 일어났다. 1915년부터 1917년까지의 사건들은 아르메니아인들과 대다수 서구 역사가들에 의해 국가가 후원한 대량 학살, 즉 집단학살로 간주된다.

튀르키예 당국은 오늘날까지도 집단학살이 일어났다는 사실을 부인하고 있다. 아르메니아인 집단학살은 최초의 현대적 집단학살 중 하나로 인정받고 있다. 아놀드 J. 토인비가 실시한 연구에 따르면, 1915년부터 1916년까지 추방 과정에서 약 60만 명의 아르메니아인이 사망했다. 그러나 이 수치는 집단학살 첫해만을 집계한 것이며, 1916년 5월 24일 보고서가 작성된 이후 사망하거나 살해된 사람들은 포함하지 않았다. 국제 집단학살 학자 협회는 사망자 수를 "100만 명 이상"으로 추정한다. 총 사망자 수는 100만에서 150만 명 사이로 가장 널리 추정된다.

아르메니아와 아르메니아 디아스포라는 30년 이상 이 사건들을 집단학살로 공식 인정받기 위해 운동을 벌여왔다. 이 사건들은 전통적으로 매년 4월 24일, 아르메니아 순교자의 날 또는 아르메니아인 집단학살의 날에 기념된다. 이 집단학살은 아르메니아 민족에게 엄청난 정신적, 물질적 피해를 입혔으며, 오늘날까지도 아르메니아의 국내외 정책과 민족 정체성에 깊은 영향을 미치고 있다.

3.4.3. 아르메니아 제1공화국

니콜라이 유데니치가 지휘하는 러시아 제국군의 캅카스군과 안드라니크 오자니안 및 토브마스 나자르베키안이 이끄는 의용 부대 및 아르메니아 민병대가 제1차 세계 대전 중 서아르메니아 대부분을 점령하는 데 성공했지만, 1917년 볼셰비키 혁명으로 그들의 성과는 상실되었다. 당시 러시아가 통제하던 동아르메니아, 조지아, 아제르바이잔은 자캅카스 민주연방공화국으로 통합하려 했다. 그러나 이 연방은 1918년 2월부터 5월까지만 지속되었고, 세 당사국 모두 해체를 결정했다. 그 결과, 동아르메니아의 다슈나크추튠 정부는 5월 28일 아람 마누키안의 지도 하에 아르메니아 제1공화국으로 독립을 선언했다.

제1공화국의 단명한 독립은 전쟁, 영토 분쟁, 대규모 반란, 서아르메니아로부터의 대규모 난민 유입으로 점철되었으며, 이는 질병과 기아를 동반했다. 연합국은 구호 기금과 기타 지원을 통해 신생 아르메니아 국가를 돕고자 했다.

전쟁이 끝나자 승전국들은 오스만 제국을 분할하려 했다. 1920년 8월 10일 세브르에서 연합국 및 연합 관련국과 오스만 제국 사이에 체결된 세브르 조약은 아르메니아 공화국의 존속을 유지하고 이전 서아르메니아 영토를 아르메니아에 편입할 것을 약속했다. 아르메니아의 새로운 국경은 미국 대통령 우드로 윌슨이 정하기로 했기 때문에 서아르메니아는 "윌슨 아르메니아"라고도 불렸다. 또한, 며칠 전인 1920년 8월 5일, 킬리키아의 사실상 아르메니아 행정부인 아르메니아 민족 연합의 미흐란 다마디안은 프랑스 보호령 하의 아르메니아 자치 공화국으로 킬리키아의 독립을 선언했다.

아르메니아를 미국의 위임통치령으로 만드는 방안도 고려되었으나, 이 조약은 튀르키예 민족 운동에 의해 거부되었고 결코 발효되지 않았다. 이 운동은 이 조약을 계기로 자신들이 튀르키예의 합법 정부임을 선언하고, 이스탄불에 기반을 둔 군주제를 앙카라에 기반을 둔 공화제로 대체했다.

1920년, 튀르키예 민족주의 군대가 동쪽에서 신생 아르메니아 공화국을 침공했다. 카짐 카라베키르가 지휘하는 튀르키예 군대는 1877년~1878년 러시아-튀르크 전쟁 이후 러시아가 병합했던 아르메니아 영토를 점령하고 옛 도시 알렉산드로폴(현재의 규므리)을 점령했다. 격렬한 분쟁은 마침내 1920년 12월 2일 알렉산드로폴 조약으로 종결되었다. 이 조약은 아르메니아에게 대부분의 군대를 해산하고, 세브르 조약에 의해 부여된 모든 이전 오스만 영토를 할양하며, 세브르 조약에서 부여된 모든 "윌슨 아르메니아"를 포기하도록 강요했다. 동시에, 그리고리 오르조니키제가 지휘하는 소비에트 제11군은 11월 29일 카라반사라이(현재의 이제반)에서 아르메니아를 침공했다. 12월 4일까지 오르조니키제의 군대는 예레반에 진입했고 단명했던 아르메니아 공화국은 붕괴했다.

공화국 붕괴 후, 1921년 2월 봉기가 곧바로 일어났고, 4월 26일 가레긴 느주데가 지휘하는 아르메니아 군대에 의해 산악 아르메니아 공화국이 수립되어 아르메니아 남부 잔게주르 지역에서 소비에트와 튀르키예의 침략에 맞서 싸웠다. 소비에트가 슈니크주를 아르메니아 국경 내에 포함시키기로 합의한 후, 반란은 종식되었고 7월 13일 붉은 군대가 이 지역을 장악했다.

3.5. 소련 시대

아르메니아는 붉은 군대에 의해 병합되었고, 조지아, 아제르바이잔과 함께 1922년 3월 4일 자캅카스 사회주의 연방 소비에트 공화국(TSFSR)의 일부로 소비에트 연방에 편입되었다. 이 병합으로 알렉산드로폴 조약은 튀르크-소비에트 카르스 조약으로 대체되었다. 이 협정에서 튀르키예는 소비에트 연방이 항구 도시 바투미를 포함한 아자리야를 통제하는 것을 허용하는 대가로, 모두 러시아령 아르메니아의 일부였던 카르스, 아르다한, 이디르 시에 대한 주권을 얻었다. TSFSR은 1922년부터 1936년까지 존속하다가 세 개의 독립된 실체(아르메니아 SSR, 아제르바이잔 SSR, 조지아 SSR)로 분리되었다. 아르메니아인들은 오스만 제국 말기의 혼란스러운 시기와는 대조적으로 소련 내에서 비교적 안정적인 시기를 누렸다. 교회는 소련의 세속 정책으로 어려움을 겪었다.

3.5.1. 자캅카스 연방과 아르메니아 SSR 초기

붉은 군대의 진주와 자캅카스 사회주의 연방 소비에트 공화국으로의 편입, 이후 1936년 아르메니아 소비에트 사회주의 공화국(SSR)의 성립과 초기 국가 건설 과정은 아르메니아에게 새로운 시대를 열었다. 사회주의 체제 하에서 산업화와 교육 보급이 이루어졌으나, 동시에 민족 문화에 대한 통제와 정치적 억압도 존재했다.

3.5.2. 제2차 세계 대전 시기

제2차 세계 대전 동안 아르메니아는 직접적인 전장이 되지는 않았지만, 약 50만 명의 아르메니아인(인구의 거의 3분의 1)이 붉은 군대에 복무했고 17만 5천 명이 사망했다. 아르메니아 시민 총 117명(비아르메니아인 10명 포함)이 소련 영웅 칭호를 받았다. 1941년~1942년 소비에트 아르메니아에는 6개의 특별 군사 사단이 창설되었는데, 이는 공화국 출신 징집병 중 다수가 러시아어를 이해하지 못했기 때문이기도 했다. 그중 5개 사단(제89사단, 제409사단, 제408사단, 제390사단, 제76사단)은 뛰어난 전공을 세웠고, 나머지 한 사단은 이웃 튀르키예의 침공 가능성에 대비하여 공화국 서부 국경을 방어하라는 명령을 받고 아르메니아에 머물렀다. 아르메니아인으로 구성된 제89 타마냔 사단은 베를린 전투에 참전하여 베를린에 입성했다. 후방에서는 군수품 생산과 식량 공급 등 전쟁 지원 노력이 이루어졌으며, 이는 아르메니아 사회와 경제에 큰 부담을 주었다.

3.5.3. 스탈린 이후와 해빙기

이오시프 스탈린 사후 니키타 흐루쇼프 시대의 해빙기는 아르메니아 사회와 문화에 변화를 가져왔다. 스탈린 시대에 제한되었던 교회는 1955년 바즈겐 1세 총대주교가 취임하면서 부활했다. 1967년 예레반의 흐라즈단강 협곡 위 치체르나카베르드 언덕에 아르메니아인 집단학살 희생자 추모비가 건립되었다. 이는 1965년 비극적인 사건 50주년을 맞아 대규모 시위가 일어난 이후의 일이었다. 민족의식이 되살아나고 문화 활동이 활발해지는 등 긍정적인 변화도 있었지만, 동시에 소련 체제 내에서의 한계도 명확했다.

3.5.4. 고르바초프 시대와 독립 운동

미하일 고르바초프의 페레스트로이카와 글라스노스트 정책 하에서 아르메니아에서는 민족주의가 다시 부활했다. 아르메니아인들은 소련이 건설한 공장으로 인한 오염에 반대하며 더 나은 환경 보호를 요구하기 시작했다. 또한 소비에트 아제르바이잔과 그 자치구인 나고르노카라바흐(주로 아르메니아인이 거주하는 지역) 사이에 긴장이 고조되었다. 1970년 아제르바이잔에는 약 48만 4천 명의 아르메니아인이 거주했다. 카라바흐의 아르메니아인들은 소비에트 아르메니아와의 통일을 요구했다. 카라바흐 아르메니아인을 지지하는 아르메니아의 평화 시위는 아제르바이잔에서 숨가이트와 같은 반아르메니아인 학살로 이어졌고, 그 후 아르메니아에서는 반아제르바이잔인 폭력이 발생했다. 아르메니아의 문제를 더욱 심화시킨 것은 1988년 모멘트 규모 7.2의 파괴적인 지진이었다.

고르바초프가 아르메니아의 어떤 문제도 해결하지 못하자 아르메니아인들 사이에 환멸감이 생겨났고 독립에 대한 열망이 커졌다. 1990년 5월, 새로운 아르메니아군 (NAA)이 창설되어 소비에트 붉은 군대와는 별개의 국방군 역할을 했다. 아르메니아인들이 1918년 아르메니아 제1공화국 수립을 기념하기로 결정했을 때, 예레반에 주둔한 NAA와 소비에트 내무부 (MVD) 군대 사이에 곧 충돌이 발생했다. 이 폭력으로 기차역에서 MVD와의 총격전으로 5명의 아르메니아인이 사망했다. 그곳의 목격자들은 MVD가 과도한 무력을 사용했으며 그들이 싸움을 선동했다고 주장했다.

아르메니아 민병대와 소비에트 군대 간의 추가 총격전이 수도 근처 소베타셴에서 발생하여 대부분 아르메니아인인 26명 이상이 사망했다. 1990년 1월 바쿠에서 아르메니아인에 대한 학살로 아제르바이잔 수도 바쿠에 거주하던 거의 모든 20만 명의 아르메니아인이 아르메니아로 피신해야 했다. 1990년 8월 23일, 아르메니아는 자국 영토에 대한 주권을 선언했다. 1991년 3월 17일, 아르메니아는 발트 3국, 조지아, 몰도바와 함께 전국적인 국민투표를 보이콧했는데, 이 투표에서 전체 유권자의 78%가 개혁된 형태로 소련을 유지하는 데 찬성했다. 나고르노카라바흐를 둘러싼 카라바흐 운동은 소련으로부터의 독립을 향한 움직임을 가속화시켰다.

3.6. 독립 이후

1991년 9월 21일, 모스크바에서 8월 쿠데타가 실패한 후 아르메니아는 공식적으로 국가 지위를 선언했다. 레본 테르페트로샨은 1991년 10월 16일 새로 독립한 아르메니아 공화국의 초대 대통령으로 대중적으로 선출되었다. 그는 아르메니아인이 주로 거주하는 나고르노카라바흐 통일을 위한 카라바흐 운동을 이끌면서 두각을 나타냈다. 1991년 12월 26일, 소련은 해체되었고 아르메니아의 독립이 인정되었다. 독립 이후 현대 아르메니아 공화국은 새로운 정치 체제 수립, 시장 경제로의 전환, 사회 발전 과정을 겪었으며, 동시에 국내외적으로 여러 도전에 직면했다.

3.6.1. 제1차 나고르노카라바흐 전쟁

독립 직후, 테르페트로샨은 국방장관 바즈겐 사르키샨과 함께 이웃 아제르바이잔과의 제1차 나고르노카라바흐 전쟁을 이끌었다. 소련 붕괴 후 초기 몇 년은 경제적 어려움으로 얼룩졌는데, 이는 카라바흐 분쟁 초기에 아제르바이잔 인민전선당이 아제르바이잔 SSR에 압력을 가해 아르메니아에 대한 철도 및 항공 봉쇄를 단행하면서 시작되었다. 이 조치는 아르메니아 화물 및 상품의 85%가 철도를 통해 운송되었기 때문에 아르메니아 경제를 사실상 마비시켰다. 1993년, 튀르키예는 아제르바이잔을 지원하기 위해 아르메니아에 대한 봉쇄에 동참했다.

카라바흐 전쟁은 1994년 러시아 중재 하에 정전 협정이 체결되면서 끝났다. 이 전쟁은 나고르노카라바흐 자체를 포함하여 아제르바이잔의 국제적으로 인정된 영토의 16%를 점령한 카라바흐 아르메니아 군대의 승리였다. 아르메니아가 지원하는 군대는 2020년까지 사실상 그 모든 영토를 통제했다. 완전한 해결책 부재로 아르메니아와 아제르바이잔 경제 모두 타격을 입었으며, 아르메니아와 튀르키예 및 아제르바이잔 국경은 여전히 폐쇄되어 있다. 1994년 아제르바이잔과 아르메니아가 마침내 정전에 합의할 때까지 약 3만 명이 사망하고 100만 명 이상이 실향민이 되었다. 이후 2020년 카라바흐 전쟁에서 수천 명이 추가로 사망했다. 국제 사회는 유럽 안보 협력 기구(OSCE) 민스크 그룹 등을 통해 중재 노력을 기울였으나, 항구적인 평화 정착에는 이르지 못했다.

3.6.2. 2000년대 ~ 2010년대

21세기 초반 아르메니아는 정치적으로 안정과 변화를 동시에 겪었다. 경제 성장 노력이 지속되었으나, 나고르노카라바흐 분쟁으로 인한 주변국과의 긴장 관계와 봉쇄는 경제 발전에 제약 요인으로 작용했다. 2008년과 2013년 대통령 선거는 정치적 긴장을 야기하기도 했으며, 특히 2008년 대선 이후에는 시위와 충돌이 발생하여 인명 피해가 발생하기도 했다. 이 시기 아르메니아는 러시아와의 전통적인 우호 관계를 유지하면서도 유럽 연합(EU) 및 서방 국가들과의 관계 개선을 모색하는 등 외교 다변화를 시도했다. 그러나 장기 집권과 부패 문제 등으로 인해 사회적 불만이 누적되었고, 이는 2018년 벨벳 혁명의 배경이 되었다.

3.6.3. 2018년 벨벳 혁명과 그 이후

2018년 아르메니아 혁명은 2018년 4월부터 5월까지 아르메니아에서 일어난 일련의 반정부 시위로, 아르메니아 의회 의원인 니콜 파시냔(시민 계약당 대표)이 이끄는 다양한 정치 및 시민 단체들이 주도했다. 시위와 행진은 처음에는 세르지 사르키샨의 세 번째 연속 대통령 임기에 대한 반발로 시작되었고, 나중에는 전반적으로 공화당이 통제하는 정부에 대한 반대로 확대되었다. 사르키샨의 사임을 이끌어낸 이 운동을 파시냔은 "벨벳 혁명"이라고 선언했다.

2018년 3월, 아르메니아 의회는 아르멘 사르키샨을 새로운 대통령으로 선출했다. 대통령 권한을 축소하는 논란의 여지가 있는 헌법 개혁이 시행되었고, 총리의 권한은 강화되었다. 2018년 5월, 의회는 야당 지도자 니콜 파시냔을 새로운 총리로 선출했다. 그의 전임자인 세르지 사르키샨은 광범위한 반정부 시위 이후 2주 전에 사임했다. 파시냔 정부는 부패 척결과 사법 개혁 등 정치 개혁을 추진하고 사회 변화를 이끌어내기 위한 노력을 기울였으나, 동시에 나고르노카라바흐 문제 등 어려운 도전 과제에 직면했다.

3.6.4. 2020년 나고르노카라바흐 전쟁

2020년 9월 27일, 미해결된 나고르노카라바흐 분쟁으로 인해 전면전이 발발했다. 아르메니아와 아제르바이잔 양측 군대 모두 군인 및 민간인 사상자를 보고했다. 6주간의 아르메니아와 아제르바이잔 간의 전쟁을 종식시키기 위한 나고르노카라바흐 휴전 협정은 많은 사람들에게 아르메니아의 패배와 항복으로 여겨졌다. 이 전쟁으로 아르메니아는 나고르노카라바흐 주변의 상당 지역에 대한 통제권을 상실했으며, 아르메니아 사회는 큰 충격과 함께 정치적, 인도주의적 위기에 직면했다. 1년간 지속된 존엄의 행진 시위는 조기 선거를 강요했다.

2021년 6월 20일, 파시냔의 시민 계약당이 조기 의회 선거에서 승리했다. 니콜 파시냔 총리 대행은 아르메니아 대통령 아르멘 사르키샨에 의해 공식적으로 총리직에 임명되었다. 2022년 1월, 아르멘 사르키샨 대통령은 헌법이 더 이상 대통령에게 충분한 권한이나 영향력을 부여하지 않는다고 밝히며 사임했다. 2022년 3월 3일, 바하근 하차투랸은 의회 투표 2차에서 아르메니아의 제5대 대통령으로 선출되었다. 다음 달 또다시 시위가 발생했다.

3.6.5. 2023년 아제르바이잔의 나고르노카라바흐 공세와 아르차흐 공화국 해체

2023년 9월 19일부터 20일까지 아제르바이잔은 자칭 분리 독립 국가인 아르차흐 공화국에 대해 대규모 군사 공세를 감행했으며, 유럽 의회는 이를 2020년 휴전 협정 위반으로 간주했다. 이 공세는 국제적으로 아제르바이잔의 일부로 인정되지만 아르메니아인이 거주하는 분쟁 지역인 나고르노카라바흐에서 발생했다. 이 공격은 아제르바이잔이 아르차흐를 봉쇄하여 해당 지역에 식량, 의약품 및 기타 물품과 같은 필수품이 심각하게 부족해지는 위기가 고조되는 가운데 발생했다.

공세가 시작된 지 하루 만인 9월 20일, 나고르노카라바흐의 러시아 평화유지군 사령부의 중재로 휴전 협정이 체결되었다. 아제르바이잔은 9월 21일 예블라흐에서 나고르노카라바흐 아르메니아인 대표들과 회담을 가졌고, 10월에 또 다른 회담이 이어질 예정이었다. 그럼에도 불구하고 아르차흐 주민들과 관리들은 아제르바이잔의 휴전 위반을 보고했다.

인권 단체와 집단학살 예방 전문가들은 이 지역의 아르메니아인 인구가 인종 청소와 집단학살의 위험에 처해 있거나 적극적으로 당하고 있다고 여러 차례 경고했다. 전 국제형사재판소 검사였던 루이스 모레노 오캄포는 또 다른 아르메니아인 집단학살이 일어날 수 있다고 경고하며, 국제 사회의 무대응이 아제르바이잔에게 심각한 결과를 초래하지 않을 것이라는 인식을 심어주었다고 지적했다. 이 공세의 결과로 아르차흐 공화국은 사실상 해체되었으며, 10만 명 이상의 아르메니아계 주민들이 아르메니아 본토로 이주하는 대규모 인도주의적 위기가 발생했다. 이는 아르메니아 국내외에 큰 정치적, 사회적 파장을 일으켰다.

4. 지리

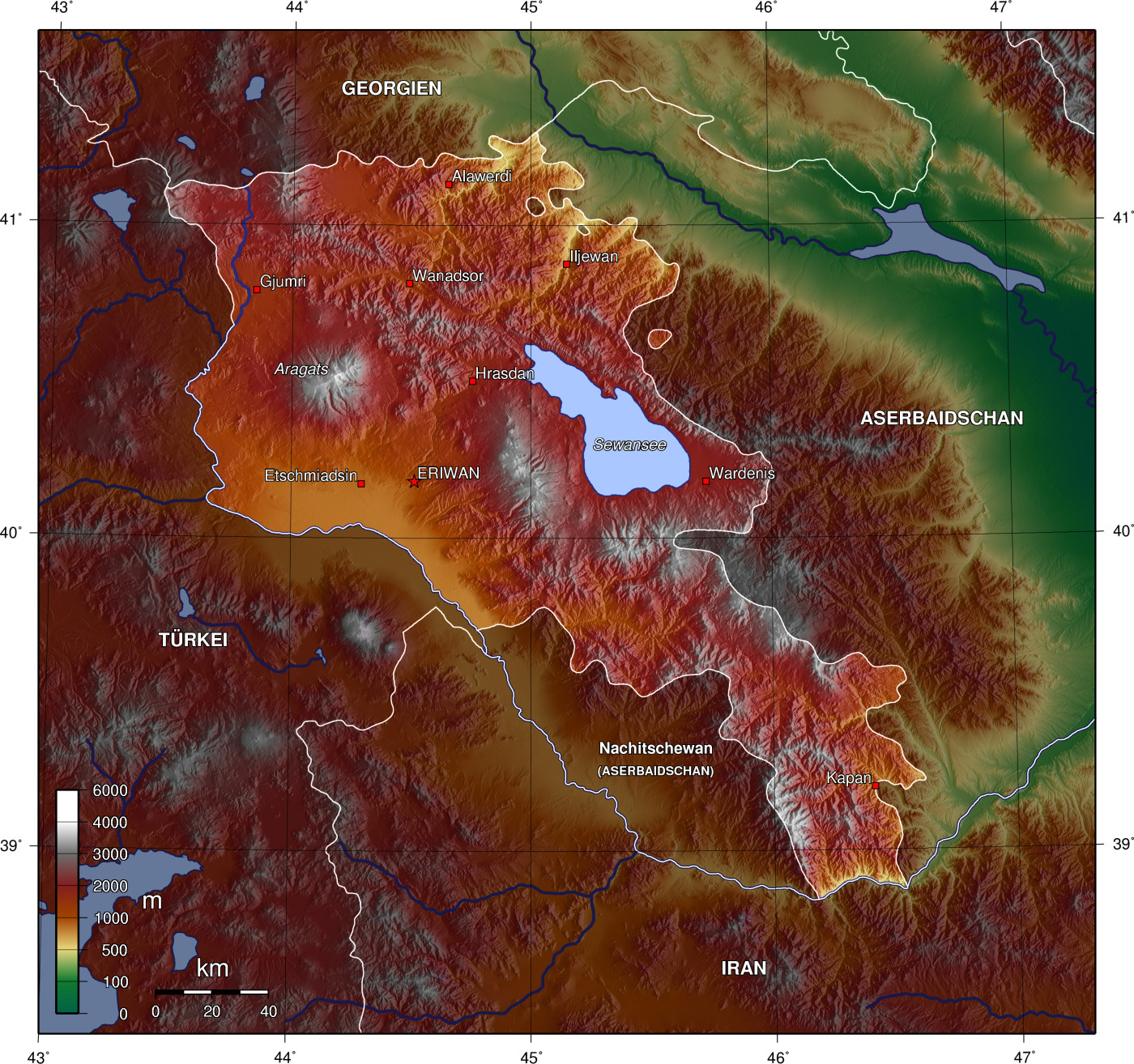

아르메니아는 지정학적 캅카스 남부 지역의 내륙국으로, 흑해와 카스피해 사이, 그리고 아르메니아고원 북동쪽에 위치한 남부 캅카스산맥과 그 저지대에 자리 잡고 있다. 서아시아의 아르메니아고원에 위치하며, 서쪽으로는 튀르키예, 북쪽으로는 조지아, 동쪽으로는 현재 러시아 평화유지군이 통제하는 라츤 회랑(라츤구의 일부) 및 아제르바이잔 본토, 남쪽으로는 이란 및 아제르바이잔의 월경지인 나히체반과 국경을 접하고 있다. 아르메니아는 북위 38도에서 42도, 동경 43도에서 47도 사이에 위치한다. 이 지역에는 캅카스 혼합림과 동아나톨리아 산악 스텝이라는 두 개의 육상 생태 지역이 포함된다. 국토의 대부분이 산악 지형이며, 강은 대부분 물살이 빠르고 숲은 적은 편이다.

4.1. 지형

아르메니아의 영토 면적은 2.97 만 km2이다. 지형은 대부분 산악 지형이며, 물살이 빠른 강과 적은 숲이 특징이다. 국토는 아라가츠산에서 해발 4090 m까지 솟아 있으며, 해발 390 m 이하인 지점은 없다. 국토 평균 해발고도는 세계에서 10번째로 높으며, 산악 지역 비율은 85.9%로 스위스나 네팔보다 높다.

역사적으로 아르메니아의 일부였던 아라라트산은 이 지역에서 가장 높은 산(해발 5137 m)이다. 현재는 튀르키예 영토에 있지만 아르메니아에서 명확하게 보이며, 아르메니아인들에게는 국토의 상징으로 여겨진다. 이러한 이유로 아라라트산은 오늘날 아르메니아 국장에 그려져 있다. 아르메니아고원의 동북부에 위치한 산악 지형은 복잡하며, 주요 산맥으로는 게감 산맥, 바르구샤트 산맥, 잔게주르 산맥 등이 있다. 주요 평야 지대로는 수도 예레반이 위치한 아라라트 평원이 있으며, 이곳은 농업의 중심지이기도 하다. 최저 지점은 데베드강 유역이다.

4.2. 기후

아르메니아의 기후는 뚜렷한 고지대 대륙성 기후이다. 여름은 6월부터 9월 중순까지 덥고 건조하며 햇볕이 강하다. 기온은 22 °C에서 36 °C 사이에서 변동한다. 그러나 낮은 습도 수준이 고온의 영향을 완화한다. 저녁에 산에서 불어오는 산들바람은 상쾌하고 시원한 효과를 제공한다. 봄은 짧고 가을은 길다. 가을은 생생하고 다채로운 단풍으로 유명하다.

겨울은 눈이 많이 내리고 매우 추우며, 기온은 -10 °C에서 -5 °C 사이이다. 겨울 스포츠 애호가들은 예레반 외곽에서 30분 거리에 위치한 차그카조르의 언덕에서 스키를 즐긴다. 아르메니아고원에 자리 잡은 세반호는 해발 1900 m로, 고도 대비 세계에서 두 번째로 큰 호수이다. 지역별로는 기온과 강수량의 차이가 나타나는데, 저지대는 상대적으로 온화하고 강수량이 적은 반면, 고산 지대는 더 춥고 강수량이 많다.

4.3. 환경

아르메니아는 2018년 환경성과지수(EPI)에서 180개국 중 63위를 차지했다. 환경 보건(EPI에서 40% 가중치) 하위 지수 순위는 109위인 반면, 생태계 활력(EPI에서 60% 가중치) 하위 지수 순위는 세계 27위이다. 이는 아르메니아의 주요 환경 문제가 인구 건강과 관련되어 있으며, 환경 활력은 상대적으로 덜 우려되는 문제임을 시사한다. 인구가 노출되는 대기 질에 대한 환경 보건 하위 지수 순위에 기여하는 하위 지수 중 특히 만족스럽지 못한 부분이 있다. 아르메니아의 주요 환경 문제로는 삼림 면적 감소, 폐기물 관리 미흡(대부분의 쓰레기 매립지에서 분류나 재활용이 이루어지지 않음), 일부 도시 지역의 대기 질 악화 등이 있다. 흐라즈단시 근처에 폐기물 처리 공장 건설이 예정되어 있으며, 이를 통해 10개의 폐기물 처리장을 폐쇄할 수 있을 것으로 기대된다.

2020년 아르메니아의 산림 면적은 전체 국토 면적의 약 12%로, 328,470헥타르(ha)에 해당하며, 이는 1990년의 334,730헥타르에서 감소한 수치이다. 2020년 기준, 자연 재생림은 310,000헥타르, 인공 조림지는 18,470헥타르를 차지했다. 자연 재생림 중 5%는 인간 활동의 명확한 징후가 없는 토종 수종으로 구성된 원시림으로 보고되었으며, 약 0%의 산림 지역이 보호 구역 내에 있는 것으로 나타났다. 2015년에는 전체 산림 면적의 100%가 공공 소유로 보고되었다.

생물 다양성 보전 노력의 일환으로 여러 자연보호구역과 국립공원(딜리잔 국립공원, 세반 국립공원 등)이 지정되어 운영되고 있다. 정부는 환경 보호를 위한 정책을 추진하고 있으나, 경제 발전과의 균형, 재원 부족 등으로 인해 어려움을 겪고 있다. 아르메니아에는 풍부한 재생 에너지원(특히 수력 및 풍력)이 있음에도 불구하고, EU 관리들이 메차모르의 원자력 발전소 폐쇄를 요구하고 있지만, 아르메니아 정부는 새로운 소형 모듈 원자로 설치 가능성을 모색하고 있다. 2018년 기존 원자력 발전소는 안전성을 강화하고 전력 생산량을 약 10% 늘리기 위해 현대화될 예정이었다.

5. 정치

아르메니아는 대의제 의원내각제 공화국이다. 아르메니아 헌법은 2018년 4월까지 반대통령제 모델을 따랐다. 현재 아르메니아 헌법에 따르면, 대통령은 주로 의례적인 기능을 수행하는 국가원수이며, 총리는 행정부 수반으로서 행정권을 행사한다. 1995년부터 입법권은 105명으로 구성된 단원제 의회인 아즈가인 조고브 또는 국민의회에 귀속된다.

취약국가지수는 2006년 첫 보고서부터 2019년 가장 최근 보고서까지 (2011년 한 차례 예외를 제외하고) 지속적으로 아르메니아를 모든 주변국보다 우수하게 평가했다. 아르메니아는 18세 이상에게 보통선거권이 부여된다.

5.1. 정부 구조

아르메니아의 정부 구조는 삼권분립 원칙에 기반한다. 대통령은 국가를 대표하는 상징적 지위를 가지며, 국방 및 외교 분야에서 일부 권한을 행사하지만 실질적인 국정 운영은 총리가 주도한다. 총리는 의회 다수당 또는 연립 다수파에 의해 선출되며, 내각을 구성하고 행정부를 이끈다. 국민의회는 단원제 의회로서 입법 기능을 담당하며, 의원들은 국민 직접 선거를 통해 선출된다. 사법부는 헌법재판소를 포함하여 법원들로 구성되며, 법의 해석과 적용을 담당한다. 헌법재판소는 법률의 위헌 여부를 심판하는 중요한 역할을 한다.

5.2. 주요 정당

아르메니아는 다당제를 채택하고 있으며, 여러 정당들이 정치 활동을 하고 있다. 주요 정당으로는 시민 계약당, 아르메니아 공화당, 번영하는 아르메니아당, 밝은 아르메니아당, 아르메니아 혁명 연맹(다슈나크추튠) 등이 있다. 이들 정당은 각기 다른 정치적 이념과 지지 기반을 가지고 있으며, 선거를 통해 의회 의석을 확보하고 정부 구성에 참여하거나 야당으로서 정부를 견제하는 역할을 한다. 2018년 벨벳 혁명 이후 시민 계약당이 집권당으로 부상했으며, 니콜 파시냔 총리가 이끌고 있다.

5.3. 사법

아르메니아의 사법 시스템은 헌법재판소를 정점으로 하는 법원 체계로 구성된다. 일반 법원은 대법원(파기원), 항소법원, 1심 법원(일반 관할 법원)으로 구성된다. 헌법재판소는 법률의 합헌성을 감독하는 책임을 진다. 행정 재판소와 파산 재판소와 같은 전문 법원도 운영되고 있다. 사법부의 독립성은 헌법에 의해 보장되지만, 실제 운영 과정에서는 정치적 영향력이나 부패 문제로부터 완전히 자유롭지 못하다는 비판도 제기된다. 정부는 사법 개혁을 지속적으로 추진하고 있으며, 법치주의 확립과 사법 시스템의 효율성 및 투명성 제고를 목표로 하고 있다.

5.4. 인권

아르메니아의 인권 상황은 대부분의 구소련 공화국보다는 양호하며, 특히 경제적으로는 수용 가능한 수준에 가까워졌다는 평가를 받는다. 그럼에도 불구하고 몇 가지 심각한 문제가 여전히 존재한다. 이코노미스트가 2023년 1월에 발표한 (2022년 데이터 기준) 민주주의 지수에서 아르메니아는 5.63점을 기록했다. 여전히 "혼합 정권"으로 분류되지만, 아르메니아는 유럽 국가 중 가장 큰 개선을 보였으며 2006년 산출 시작 이래 최고 점수를 기록했다. 프리덤 하우스의 2019년 보고서(2018년 데이터 기준)에서는 아르메니아를 "부분적 자유" 국가로 분류하고 100점 만점에 51점을 부여했는데, 이는 이전 평가보다 6점 높은 수치이다.

국경 없는 기자회가 발표한 2019년 세계 언론 자유 지수에서 아르메니아는 19계단 상승하여 61위를 기록하는 등 전례 없는 진전을 보였다. 이 보고서는 또한 기자, 시민 기자 또는 미디어 보조원이 살해된 사례가 없음을 확인했다. 2022년 미국 카토 연구소와 캐나다 프레이저 연구소가 발표한 인간 자유 지수 보고서에서는 아르메니아가 26위를 차지했다. 2017년 카토 연구소가 발표한 인간 자유 지수에서는 경제 자유도 29위, 개인 자유도 76위(159개국 중)를 기록했다.

언론의 자유, 집회 및 결사의 자유는 법적으로 보장되지만, 실제로는 제한되는 경우가 있다는 비판이 있다. 소수자 권리, 특히 LGBT 권리는 사회적 보수성으로 인해 여전히 취약한 상황이다. 민주화 과정에서 상당한 성과를 거두었음에도 불구하고, 사법부의 독립성 강화, 부패 척결, 선거 과정의 투명성 확보 등은 지속적인 과제로 남아있다. 특히 나고르노카라바흐 분쟁과 관련된 안보 문제 및 사회적 긴장이 인권 상황에 영향을 미치기도 한다. 2023년 10월 아르메니아는 로마 규정 서명을 비준하여 국제형사재판소의 정회원국이 되었다.

6. 대외 관계

아르메니아는 1992년 3월 2일 유엔 회원국이 되었으며, 여러 유엔 기구 및 기타 국제 협약의 서명국이다. 또한 유럽 평의회, 아시아 개발 은행, 유럽 부흥 개발 은행, 유럽 정치 공동체, 독립국가연합, 유럽 안보 협력 기구, 국제 통화 기금, 세계무역기구, 세계관세기구, 흑해 경제 공동체 기구, 프랑코포니 등 국제기구의 회원국이다. 집단안보조약기구(CSTO) 군사 동맹의 회원국이며, 나토의 평화를 위한 동반자 관계 프로그램과 유럽-대서양 파트너십 평의회에도 참여하고 있다. 2004년에는 나토 주도 코소보 국제 평화유지군(KFOR)에 군대를 파견했다. 아르메니아는 또한 아랍 연맹, 미주 기구, 태평양 동맹, 비동맹 운동의 옵서버 회원국이며, 상하이 협력 기구의 대화 파트너이다. 프랑스와의 역사적 관계로 인해 아르메니아는 2018년 격년제 프랑코포니 정상회의 개최지로 선정되기도 했다.

아르메니아의 외교 정책은 나고르노카라바흐 분쟁과 아르메니아인 집단학살 인정 문제라는 두 가지 주요 현안에 큰 영향을 받는다. 이 두 문제는 주변국 및 주요 강대국과의 관계 설정에 핵심적인 요소로 작용한다.

6.1. 주변국과의 관계

아르메니아는 지리적으로 조지아, 아제르바이잔, 이란, 튀르키예 등과 국경을 접하고 있다. 이들 국가와의 관계는 역사적 배경, 정치적 상황, 경제적 이해관계에 따라 다양하게 나타난다.

6.1.1. 아제르바이잔과의 관계

나고르노카라바흐 분쟁을 중심으로 수십 년간 지속된 아제르바이잔과의 적대적 관계는 아르메니아 외교의 가장 큰 과제이다. 1980년대 말부터 시작된 이 분쟁은 수차례의 전쟁과 무력 충돌로 이어졌으며, 수많은 인명 피해와 난민을 발생시켰다. 1994년 정전 협정 이후에도 국지적인 교전이 계속되었고, 2020년에는 대규모 전쟁이 재발하여 아르메니아가 상당한 영토를 상실하는 결과를 낳았다. 2023년 아제르바이잔의 군사 공세로 아르차흐 공화국이 사실상 해체되면서 상황은 더욱 악화되었다. 국제 사회는 OSCE 민스크 그룹 등을 통해 중재 노력을 기울여 왔으나, 항구적인 평화 협상 타결에는 이르지 못하고 있으며, 양국 간의 불신과 적대감은 여전히 깊다.

6.1.2. 터키와의 관계

아르메니아인 집단학살 문제에 대한 역사 인식 차이로 인해 튀르키예와의 관계는 매우 복잡하고 어렵다. 아르메니아는 튀르키예 정부의 공식적인 집단학살 인정과 사과를 요구하고 있으나, 튀르키예는 이를 거부하고 있다. 이 문제로 인해 양국 간에는 공식적인 외교 관계가 수립되지 않았으며, 1993년 제1차 나고르노카라바흐 전쟁 당시 튀르키예가 아제르바이잔을 지지하며 아르메니아와의 국경을 봉쇄한 이후 현재까지 국경은 폐쇄된 상태이다. 간헐적으로 관계 정상화 시도가 있었으나, 양측의 입장 차이와 나고르노카라바흐 문제 등이 걸림돌로 작용하여 실질적인 진전을 이루지 못하고 있다.

6.2. 러시아와의 관계

러시아는 전통적으로 아르메니아의 가장 중요한 전략적 파트너이자 우방국이었다. 아르메니아는 집단안보조약기구(CSTO) 회원국으로서 러시아와 군사 동맹을 맺고 있으며, 러시아는 아르메니아 규므리에 군사 기지를 주둔시키고 있다. 경제적으로도 러시아는 아르메니아의 주요 교역 상대국이자 투자국이다. 그러나 2020년 나고르노카라바흐 전쟁과 2023년 아제르바이잔의 공세 과정에서 러시아의 역할에 대한 아르메니아 내 불만이 커지면서, 양국 관계에 미묘한 변화가 감지되고 있다. 아르메니아는 러시아에 대한 안보 의존도를 낮추고 외교 관계를 다변화하려는 움직임을 보이고 있으며, 이는 러시아와의 관계에 새로운 긴장 요인이 될 수 있다. 2024년 2월, 니콜 파시냔 총리는 CSTO가 "아르메니아에 대한 안보 의무를 이행하지 않았다"며 "사실상 CSTO 참여를 동결했다"고 밝혔다. 2024년 3월, 아르메니아는 예레반의 즈바르트노츠 국제공항에서 러시아 국경수비대를 공식적으로 철수시켰다.

6.3. 유럽 연합 및 서방 국가와의 관계

아르메니아는 독립 이후 유럽 연합(EU) 및 미국, 프랑스 등 서방 국가들과의 관계 발전을 지속적으로 추진해왔다. EU와는 포괄적·강화된 파트너십 협정(CEPA)을 체결하여 정치, 경제, 무역 등 다방면에서 협력을 강화하고 있으며, NATO와는 평화를 위한 동반자 관계(PfP) 프로그램을 통해 협력하고 있다. 특히 프랑스와는 역사적, 문화적 유대감이 깊으며, 미국에는 대규모 아르메니아 디아스포라가 거주하고 있어 양국 관계 발전에 중요한 역할을 하고 있다. 최근 러시아와의 관계가 소원해지면서 아르메니아는 서방 국가들과의 관계를 더욱 강화하려는 움직임을 보이고 있으며, EU 회원국 가입 가능성까지 언급되고 있다. 2024년 3월, 니콜 파시냔 총리는 아르메니아가 "수일 내, 늦어도 한 달 안에 EU 회원국 후보 신청을 공식적으로 할 것"이라고 밝혔으며, 이후 2024년 가을까지 EU 후보국 신청을 할 것이라고 언급했다. 아라라트 미르조얀 외무장관도 "아르메니아는 러시아와의 관계 악화 속에서 서방과의 관계 개선을 모색하고 있으며, EU 회원국 가입을 포함한 새로운 기회들이 논의되고 있다"고 밝혔다.

7. 군사

아르메니아 육군과 아르메니아 공군은 아르메니아군의 두 가지 주요 구성군이다. 아르메니아군은 1991년 소련 붕괴 이후 1992년 국방부 창설과 함께 형성되었다. 군 통수권자는 총리인 니콜 파시냔이다. 국방부는 다비트 토노얀이 이끄는 정치적 리더십을 담당하며, 군 지휘권은 중장 오니크 가스파랸이 참모총장으로 있는 총참모부에 있다. 방공군도 중요한 역할을 담당한다.

현재 현역 병력은 약 81,000명이며, 예비군은 32,000명이다. 아르메니아 국경수비대는 조지아 및 아제르바이잔과의 국경 순찰을 담당하며, 러시아군은 이란 및 튀르키예와의 국경 감시를 계속하고 있다. 공격 발생 시, 아르메니아는 15세에서 59세 사이의 모든 신체 건강한 남성을 동원할 수 있으며, 군사적 대비 태세를 갖추고 있다.

유럽 재래식 군사력 조약은 주요 재래식 무기 범주에 대한 포괄적인 제한을 설정하며, 1992년 7월 아르메니아 의회에서 비준되었다. 1993년 3월, 아르메니아는 화학무기의 궁극적인 제거를 요구하는 다자간 화학 무기 금지 조약에 서명했다. 아르메니아는 1993년 7월 비핵무기 국가로서 핵확산방지조약(NPT)에 가입했다. 아르메니아는 집단안보조약기구(CSTO) 회원국이다. 또한 나토와 개별 파트너십 행동 계획(IPAP)을 맺고 있으며, 나토의 평화를 위한 동반자 관계(PiP) 프로그램과 유럽-대서양 파트너십 평의회(EAPC)에 참여하고 있다. 국방 예산과 주요 장비 현대화, 징병제 운영 등은 국가 안보 상황과 경제적 여건에 따라 조정된다.

8. 행정 구역

아르메니아는 10개의 주(아르메니아어: մարզեր 마르제르, 단수형: մարզ 마르즈)와 수도인 예레반( Երևան아르메니아어 )이라는 특별 행정구역으로 나뉜다. 각 주의 최고 행정 책임자는 마르즈페트(마르즈 주지사)이며, 아르메니아 정부가 임명한다. 예레반의 최고 행정 책임자는 시장이며, 2009년부터 선출되고 있다.

각 주 내에는 공동체( համայնքներ하마인크네르아르메니아어, 단수형: համայնք하마인크아르메니아어)가 있다. 각 공동체는 자치적이며 하나 이상의 정착지( բնակավայրեր브나카바이레르아르메니아어, 단수형: բնակավայր브나카바이르아르메니아어)로 구성된다. 정착지는 도시( քաղաքներ카가크네르아르메니아어, 단수형: քաղաք카가크아르메니아어) 또는 마을( գյուղեր규게르아르메니아어, 단수형: գյուղ규그아르메니아어)로 분류된다. 2007년 기준, 아르메니아에는 915개의 공동체가 있으며, 그중 49개는 도시, 866개는 농촌으로 간주된다. 수도 예레반도 공동체의 지위를 가진다. 또한 예레반은 12개의 반자치구로 나뉜다.

| 주 | 주도 | 면적 (km2) | 인구 (2011년 인구 조사) | 인구 (2022년 인구 조사) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 아라가트소튼 | Արագածոտն아르메니아어 | 아슈타라크 | Աշտարակ아르메니아어 | 2,756 | 132,925 | 128,941 |

| 아라라트 | Արարատ아르메니아어 | 아르타샤트 | Արտաշատ아르메니아어 | 2,090 | 260,367 | 248,982 |

| 아르마비르 | Արմավիր아르메니아어 | 아르마비르 | Արմավիր아르메니아어 | 1,242 | 265,770 | 253,493 |

| 게가르쿠니크 | Գեղարքունիք아르메니아어 | 가바르 | Գավառ아르메니아어 | 5,349 | 235,075 | 209,669 |

| 코타이크 | Կոտայք아르메니아어 | 흐라즈단 | Հրազդան아르메니아어 | 2,086 | 254,397 | 269,883 |

| 로리 | Լոռի아르메니아어 | 바나조르 | Վանաձոր아르메니아어 | 3,799 | 235,537 | 222,805 |

| 시라크 | Շիրակ아르메니아어 | 규므리 | Գյումրի아르메니아어 | 2,680 | 251,941 | 235,484 |

| 슈니크 | Սյունիք아르메니아어 | 카판 | Կապան아르메니아어 | 4,506 | 141,771 | 114,488 |

| 타부시 | Տավուշ아르메니아어 | 이제반 | Իջևան아르메니아어 | 2,704 | 128,609 | 114,940 |

| 바요츠조르 | Վայոց Ձոր아르메니아어 | 예게그나조르 | Եղեգնաձոր아르메니아어 | 2,308 | 52,324 | 47,369 |

| 예레반 | Երևան아르메니아어 | - | - | 223 | 1,060,138 | 1,086,677 |

8.1. 주요 도시

아르메니아의 수도는 예레반이며, 인구 약 108만 명(2022년 기준)으로 정치, 경제, 문화의 중심지이다. 세계에서 가장 오래된 도시 중 하나로 알려져 있다. 그 외 주요 도시로는 제2의 도시인 규므리(인구 약 11만 명), 제3의 도시인 바나조르(인구 약 7만 5천 명) 등이 있다. 규므리는 시라크 주의 주도로 역사적 건축물과 문화 유산이 풍부하며, 바나조르는 로리 주의 주도로 공업 도시의 성격을 지닌다. 바가르샤파트(에치미아진, 인구 약 4만 5천 명)는 아르마비르 주에 위치하며, 아르메니아 사도교회의 중심지로서 종교적으로 매우 중요한 도시이다. 이 외에도 각 주의 주도인 흐라즈단, 카판, 이제반, 가바르, 아르타샤트, 아슈타라크, 예게그나조르 등이 각 지역의 행정 및 경제 중심지 역할을 하고 있다.

9. 경제

아르메니아 경제는 해외 거주 아르메니아인들의 투자와 지원에 크게 의존하고 있다. 독립 이전 아르메니아 경제는 주로 화학, 전자제품, 기계, 가공 식품, 합성 고무, 섬유 등 산업 기반이었으며 외부 자원에 크게 의존했다. 공화국은 현대적인 산업 부문을 발전시켜 자매 공화국에 공작 기계, 섬유 및 기타 제조품을 공급하고 원자재와 에너지를 교환했다.

1991년 소련 해체 이전 농업은 순물질생산과 총고용 모두에서 20% 미만을 차지했다. 독립 이후 경제에서 농업의 중요성은 현저히 증가하여 1990년대 말에는 GDP의 30% 이상, 총고용의 40% 이상으로 그 비중이 상승했다. 농업의 중요성이 이처럼 증가한 것은 과도기 초기 단계의 불확실성과 1990년대 초 경제의 비농업 부문 붕괴에 직면한 인구의 식량 안보 필요성 때문이었다. 경제 상황이 안정되고 성장이 재개되면서 GDP에서 농업이 차지하는 비중은 20%를 약간 넘는 수준(2006년 데이터)으로 떨어졌지만, 고용에서 농업이 차지하는 비중은 40% 이상을 유지했다.

아르메니아 광산에서는 구리, 아연, 금, 납을 생산한다. 에너지의 대부분은 러시아에서 수입하는 연료(가스 및 원자력 발전소용 핵연료 포함)로 생산되며, 주요 국내 에너지원은 수력 발전이다. 석탄, 가스, 석유 매장량이 소량 존재하지만 아직 개발되지 않았다.

아르메니아의 생물 용량 접근성은 세계 평균보다 낮다. 2016년 아르메니아의 1인당 생물 용량은 0.8 글로벌 헥타르로, 세계 평균인 1인당 1.6 글로벌 헥타르보다 훨씬 적었다. 2016년 아르메니아는 1인당 1.9 글로벌 헥타르의 생물 용량을 사용했는데, 이는 그들의 소비 생태발자국이다. 이는 아르메니아가 보유한 생물 용량의 두 배를 사용하는 것을 의미하며, 결과적으로 아르메니아는 생물 용량 적자를 겪고 있다.

다른 구소련의 신생 독립국들과 마찬가지로 아르메니아 경제는 이전 소련 무역 패턴의 붕괴로 어려움을 겪고 있다. 아르메니아 산업에 대한 소련의 투자와 지원은 사실상 사라져 소수의 주요 기업만이 계속 운영될 수 있는 실정이다. 또한 25,000명 이상이 사망하고 50만 명이 집을 잃은 1988년 스피타크 지진의 영향이 여전히 느껴지고 있다. 나고르노카라바흐를 둘러싼 아제르바이잔과의 분쟁은 해결되지 않았다. 1989년 원자력 발전소 폐쇄는 1990년대 아르메니아 에너지 위기로 이어졌다. GDP는 1989년과 1993년 사이에 거의 60% 감소했지만, 1995년 발전소가 재가동된 후 견실한 성장을 재개했다. 국가 통화인 드람은 1993년 도입 후 첫 몇 년 동안 초인플레이션을 겪었다.

그럼에도 불구하고 정부는 광범위한 경제 개혁을 단행하여 인플레이션을 극적으로 낮추고 꾸준한 성장을 이룰 수 있었다. 1994년 나고르노카라바흐 분쟁의 정전 또한 경제에 도움이 되었다. 아르메니아는 전년도에 시작된 경기 회복을 바탕으로 1995년 이후 강력한 경제 성장을 이루었으며, 지난 몇 년 동안 인플레이션은 미미한 수준이었다. 귀금속 가공 및 보석 제조, 정보 통신 기술, 관광업과 같은 새로운 부문이 농업과 같은 전통적인 경제 부문을 보완하기 시작했다.

이러한 꾸준한 경제 발전으로 아르메니아는 국제기구로부터 점점 더 많은 지원을 받게 되었다. 국제 통화 기금(IMF), 세계은행, 유럽 부흥 개발 은행(EBRD) 및 기타 국제 금융 기관(IFI)과 외국은 상당한 무상 원조와 차관을 제공하고 있다. 1993년 이후 아르메니아에 대한 차관은 11.00 억 USD를 초과한다. 이러한 차관은 예산 적자 감소 및 통화 안정, 민간 기업 발전, 에너지, 농업, 식품 가공, 운송, 보건 및 교육 부문, 지진 지역의 지속적인 재건을 목표로 한다. 정부는 2003년 2월 5일 WTO에 가입했다. 그러나 외국인 직접 투자의 주요 원천 중 하나는 아르메니아 디아스포라로, 이들은 인프라 재건 및 기타 공공 프로젝트의 주요 부분을 지원하고 있다. 성장하는 민주 국가로서 아르메니아는 또한 서방 세계로부터 더 많은 재정 지원을 받기를 희망하고 있다.

자유로운 외국인 투자법이 1994년 6월에 승인되었고, 민영화법이 1997년에 채택되었으며, 국유 재산 민영화 프로그램도 마련되었다. 지속적인 진전은 세수 증대, 투자 환경 개선, 부패 퇴치를 포함한 거시 경제 관리를 강화하는 정부의 능력에 달려 있을 것이다. 그러나 2015년 18.5%였던 실업률은 카라바흐 분쟁으로 인한 수천 명의 난민 유입으로 인해 여전히 주요 문제로 남아 있다.

2017년에는 구리 가격 상승으로 경제가 7.5% 성장했다. 2022년 아르메니아의 GDP는 394억 달러였으며, 헤리티지 재단에 따르면 경제 자유 지수는 65.3을 기록했다. 2022년 아르메니아 경제는 러시아 시민의 대규모 유입으로 13% 성장할 것으로 예상된다. IMF의 2022년 3월 예비 예측은 연간 1.5% 성장을 전망했었다.

9.1. 주요 산업

아르메니아의 주요 산업은 다양하며, 전통적인 산업과 새롭게 성장하는 산업이 공존하고 있다.

- 농업: 과일(특히 살구, 포도, 석류), 채소, 담배 등이 주요 생산물이다. 아라라트 평야는 비옥한 농업 지대이다.

- 광업: 구리, 몰리브덴, 금, 아연, 납 등이 풍부하게 매장되어 있으며, 광업은 국가 경제의 중요한 부분을 차지한다.

- 제조업: 식품 가공(브랜디, 와인, 통조림 등), 섬유, 기계류, 화학제품 등이 주요 분야이다. 특히 아르메니아 브랜디(코냑)는 세계적으로 유명하다.

- 정보 기술(IT) 산업: 빠르게 성장하는 분야로, 정부의 적극적인 지원과 높은 교육 수준을 바탕으로 많은 IT 기업들이 활동하고 있으며, 소프트웨어 개발, 아웃소싱 등이 활발하다. "캅카스의 실리콘밸리"로 불리기도 한다.

- 관광 산업: 고대 수도원, 교회, 아름다운 자연 경관 등을 바탕으로 관광 산업이 발전하고 있다. 역사 유적지와 스키 리조트 등이 주요 관광 자원이다.

- 보석 가공업: 전통적으로 다이아몬드 가공 기술이 발달하여 주요 수출품 중 하나이다.

이 외에도 에너지 산업(수력 발전, 원자력 발전), 건설업 등이 경제에서 중요한 역할을 담당하고 있다.

9.2. 과학 기술

아르메니아의 연구 지출은 낮은 편으로, 2010년~2013년 평균 GDP의 0.25%에 불과하다. 그러나 민간 기업의 연구 지출은 아르메니아에서 조사되지 않기 때문에 연구 지출 통계 기록은 불완전하다. 2013년 국내 연구 지출에 대한 세계 평균은 GDP의 1.7%였다.

국가의 '2011년~2020년 과학 발전 전략'은 '2020년까지 아르메니아는 지식 기반 경제를 갖춘 국가가 되고 기초 및 응용 연구 수준에서 유럽 연구 영역 내에서 경쟁력을 갖출 것'이라고 전망한다. 이 전략은 다음과 같은 목표를 설정한다:

- 과학 기술 발전을 지속할 수 있는 시스템 구축

- 과학 잠재력 개발, 과학 인프라 현대화

- 기초 및 응용 연구 촉진

- 교육, 과학, 혁신의 시너지 시스템 구축

- 유럽 연구 영역에서 과학 전문화를 위한 주요 지역이 되는 것

이 전략을 바탕으로 2011년 6월 정부는 관련 '실행 계획'을 승인했다. 이 계획은 다음 목표를 정의한다:

- 과학 기술 관리 시스템 개선 및 지속 가능한 발전을 위한 필요 조건 마련

- 연구 인프라를 업그레이드하면서 교육 및 연구에 더 많은 젊고 재능 있는 인재 참여

- 통합된 국가 혁신 시스템 개발을 위한 필요 조건 마련

- 연구 개발 분야의 국제 협력 강화

'전략'은 공공 연구 기관을 주요 정책 대상으로 하는 '과학 주도' 접근 방식을 분명히 추구하지만, 그럼에도 불구하고 혁신 시스템 구축 목표를 언급한다. 그러나 혁신의 주요 동인인 기업 부문은 언급되지 않았다. '전략'과 '실행 계획' 발표 사이인 2010년 5월 정부는 '2010년~2014년 과학 기술 발전 우선순위'에 대한 결의안을 발표했다. 이러한 우선순위는 다음과 같다:

- 아르메니아학, 인문학 및 사회 과학

- 생명 과학

- 재생 에너지, 새로운 에너지원

- 첨단 기술, 정보 기술

- 우주, 지구 과학, 천연 자원의 지속 가능한 사용

- 필수 응용 연구를 촉진하는 기초 연구

국립 과학 아카데미에 관한 법률은 2011년 5월에 채택되었다. 이 법은 아르메니아 혁신 시스템 형성에 핵심적인 역할을 할 것으로 예상된다. 이 법은 국립 과학 아카데미가 연구 결과 상용화 및 스핀오프 창출로 사업 활동을 확장할 수 있도록 허용하며, 밀접하게 관련된 연구 분야에 참여하는 기관을 단일 기관으로 통합하여 국립 과학 아카데미를 구조 조정하는 규정도 마련한다. 이러한 새로운 센터 중 세 곳(생명 공학 센터, 동물학 및 수생태학 센터, 유기 및 제약 화학 센터)이 특히 중요하다.

정부는 선정된 산업 부문에 대한 지원에 집중하고 있다. 제약, 의학 및 생명 공학, 농업 기계화 및 기계 제작, 전자, 공학, 화학, 특히 정보 기술 분야의 대상 부문에서 20개 이상의 프로젝트가 국가 과학 위원회와 공동으로 자금을 지원받았다.

지난 10년 동안 정부는 산학 연계를 장려하기 위해 노력해 왔다. 아르메니아 정보 기술 부문은 특히 활발하게 활동해 왔으며, 학생들에게 시장성 있는 기술을 제공하고 과학과 비즈니스의 접점에서 혁신적인 아이디어를 창출하기 위해 기업과 대학 간에 다수의 공공-민간 파트너십이 구축되었다. 시놉시스(Synopsys Inc.)와 기업 인큐베이터 재단(Enterprise Incubator Foundation)이 그 예이다. 아르메니아는 2024년 세계 혁신 지수에서 63위를 차지했다.

10. 사회

아르메니아 사회는 오랜 역사와 독특한 문화를 바탕으로 형성되었으며, 소련 시기를 거치면서 현대적인 변화를 겪었다. 가족 중심적인 가치관이 강하며, 공동체 의식이 중요한 역할을 한다. 독립 이후 시장경제 도입과 정치적 변화는 사회 구조와 가치관에 영향을 미치고 있으며, 도시화와 세계화의 흐름 속에서 전통과 현대가 공존하는 모습을 보인다.

10.1. 인구

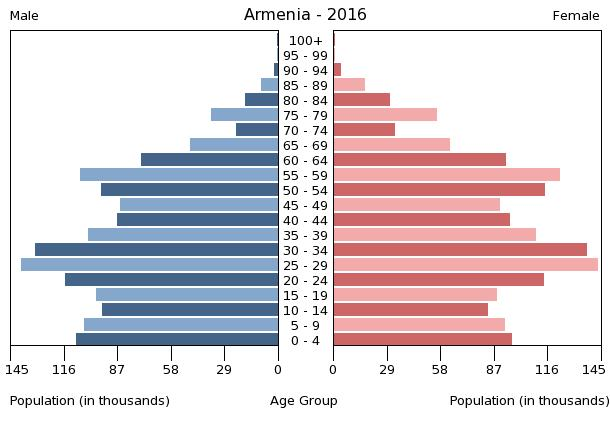

2022년 기준 아르메니아의 인구는 2,932,731명으로, 구소련 공화국 중 세 번째로 인구 밀도가 높다. 소련 해체 이후 높은 수준의 이민으로 인해 인구 감소 문제가 있었으나, 최근 몇 년간 이민 수준이 감소하고 2012년부터 일부 인구 증가가 관찰되고 있다.

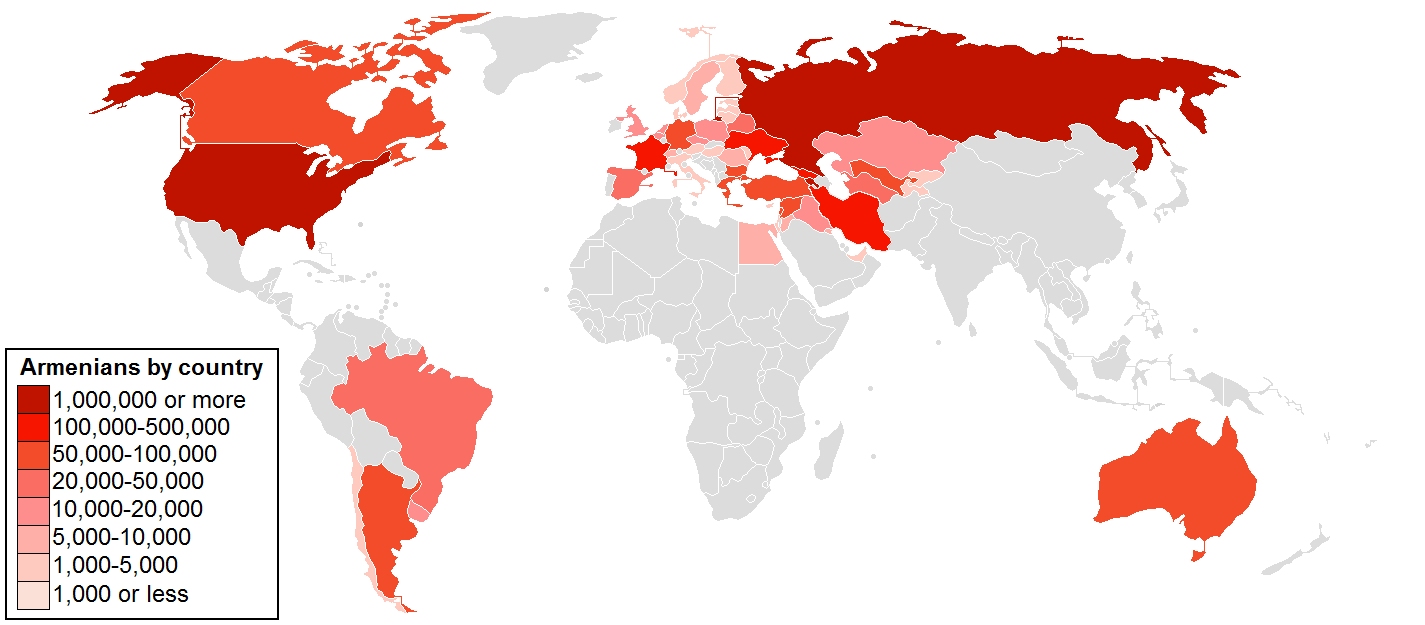

아르메니아는 상대적으로 큰 규모의 해외 디아스포라(일부 추산에 따르면 800만 명으로, 아르메니아 본토 인구 300만 명을 훨씬 초과함)를 가지고 있으며, 전 세계에 걸쳐 공동체가 존재한다. 아르메니아 외에 가장 큰 아르메니아인 공동체는 러시아, 프랑스, 이란, 미국, 조지아, 시리아, 레바논, 호주, 캐나다, 그리스, 키프로스, 이스라엘, 폴란드, 우크라이나, 브라질 등에서 찾아볼 수 있다. 약 4만에서 7만 명의 아르메니아인이 여전히 튀르키예(주로 이스탄불 및 그 주변 지역)에 거주하고 있다.

약 1,000명의 아르메니아인이 예루살렘 구시가지의 아르메니아인 지구에 거주하며, 이는 한때 더 컸던 공동체의 잔재이다. 이탈리아에는 베네치아 석호에 위치한 섬인 산라자로델리아르메니가 있으며, 이곳은 아르메니아 가톨릭 교회 회중인 메키타르회가 운영하는 수도원이 완전히 차지하고 있다. 약 13만 9천 명의 아르메니아인이 사실상 독립 국가였던 아르차흐 공화국에 거주하며 대다수를 이루었으나, 2023년 10월 1일 거의 모든 인구가 아르메니아로 피난했다. 도시화율은 비교적 높은 편이며, 인구의 상당수가 수도 예레반과 그 주변에 집중되어 있다. 출생률은 감소 추세에 있으며, 평균 수명은 점진적으로 증가하고 있다. 전 세계에 흩어져 있는 아르메니아 디아스포라는 본국의 경제, 정치, 문화 발전에 중요한 역할을 하고 있다.

10.2. 민족

인구의 98.1%가 아르메니아인으로 구성되어 있어 매우 단일 민족적인 국가이다. 야지디인이 1.1%로 가장 큰 소수 민족이며, 러시아인이 0.5%를 차지한다. 그 외 소수 민족으로는 아시리아인, 우크라이나인, 그리스인(주로 캅카스 그리스인으로 불림), 쿠르드인, 조지아인, 벨라루스인, 유대인 등이 있다. 또한 블라흐인, 모르도바인, 오세트인, 우디인, 타트인 등의 소규모 공동체도 존재한다. 폴란드인과 캅카스 독일인 소수 민족도 존재하지만, 이들은 대부분 러시아화되었다. 2022년 기준, 아르메니아에는 31,077명의 야지디인이 거주하고 있다.

소련 시대에는 아제르바이잔인이 역사적으로 국내에서 두 번째로 큰 인구 집단이었으며, 1922년에는 76,550명, 1989년에는 인구의 약 2.5%를 형성했다. 그러나 나고르노카라바흐 분쟁으로 인해 사실상 모든 아제르바이잔인이 아르메니아에서 아제르바이잔으로 이주했다. 반대로 아르메니아는 아제르바이잔에서 온 아르메니아인 난민을 대규모로 받아들여 아르메니아의 동질성을 더욱 강화했다.

2017년에 실시된 갤럽 연구에 따르면 아르메니아는 동유럽에서 이민자 수용률(환영률)이 가장 높은 국가 중 하나이다.

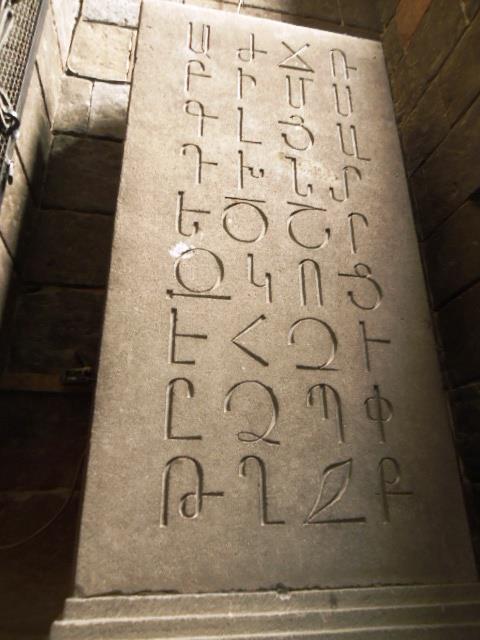

10.3. 언어

아르메니아인들은 고유의 문자와 아르메니아어를 가지고 있으며, 이는 유일한 공용어이다. 이 문자는 서기 405년경 메스로프 마슈토츠에 의해 발명되었으며 39개의 글자로 구성되어 있고, 그중 3개는 킬리키아 시대에 추가되었다. 아르메니아어는 인도유럽어족에 속하지만 독자적인 어파를 형성한다.

아르메니아인들이 아는 주요 외국어는 러시아어와 영어이다. 소련 시절의 영향으로 대부분의 노년층은 러시아어를 상당히 능숙하게 구사할 수 있다. 2013년 조사에 따르면, 아르메니아인의 95%가 러시아어 지식이 있다고 답했으며(24% 고급, 59% 중급), 영어 지식이 있다고 답한 사람은 40%였다(4% 고급, 16% 중급, 20% 초급). 그러나 더 많은 성인(50%)이 공립 중등학교에서 영어를 가르쳐야 한다고 생각하는 반면, 러시아어를 선호하는 사람은 44%였다. 최근에는 젊은 세대를 중심으로 영어 교육의 중요성이 강조되고 있으며, 영어 구사 능력도 점차 향상되고 있다.

10.4. 종교

아르메니아는 전통적으로 서기 301년에 기독교를 국교로 채택한 최초의 국가이다. 아르메니아의 주요 종교는 기독교이다. 그 뿌리는 서기 1세기로 거슬러 올라가며, 예수의 열두 사도 중 두 명인 타대오와 바르톨로메오가 서기 40년~60년 사이에 아르메니아에서 기독교를 전파하면서 시작되었다.

아르메니아 기독교인의 93% 이상이 아르메니아 사도교회에 속해 있으며, 이 교회는 오리엔트 정교회를 구성하는 교회들과만 교류하며, 그 자체로도 회원이다.

가톨릭교회는 아르메니아에서 라틴 교회와 아르메니아 가톨릭교회의 관할권을 모두 유지하고 있다. 주목할 만한 것은 메키타르회( Մխիթարեան아르메니아어 , '메히타리스트'라고도 표기)로, 1712년 세바스테의 메키타르가 설립한 아르메니아 가톨릭교회의 베네딕토회 수도사 회중이다. 그들은 고대 그리스어 텍스트의 고대 아르메니아어 버전(그렇지 않으면 소실되었을)을 학술적으로 출판한 시리즈로 가장 잘 알려져 있다.

아르메니아 복음주의 교회는 전국에 수천 명의 신자를 두고 있다. 아르메니아의 다른 기독교 교파로는 생명의 말씀, 아르메니아 형제단 교회와 같은 오순절 계통의 개신교 공동체, 침례교(아르메니아에서 가장 오래된 기존 교파 중 하나로 알려져 있으며 소련 당국에 의해 허용됨), 장로교 등이 있다. 아르메니아는 또한 러시아 정교회에서 유래한 영적 기독교의 한 형태를 실천하는 러시아인 몰로칸 공동체의 본거지이기도 하다.

나라 서부에 거주하는 야지디인들은 야지디교를 신봉한다. 세계에서 가장 큰 야지디 사원인 쿠바 메레 디와네는 2019년 아크날리치 마을에 완공되었다.

아르메니아에는 독립 이후 약 750명의 유대인 공동체가 있으며, 대부분은 이스라엘로 이주했다. 현재 아르메니아에는 수도 예레반과 세반호 근처 세반시에 두 개의 유대교 회당이 있다.

10.5. 교육

중세 시대에는 글라조르 대학교와 타테브 대학교가 아르메니아 교육에 중요한 역할을 했다.

1960년 초에 이미 100%의 식자율이 보고되었다. 공산주의 시대에 아르메니아 교육은 교육과정 및 교수법에 대한 (모스크바로부터의) 완전한 국가 통제와 정치, 문화, 경제 등 사회의 다른 측면과의 교육 활동의 긴밀한 통합이라는 표준 소비에트 모델을 따랐다.

1988년~1989학년도에는 1만 명당 301명의 학생이 전문 중등 또는 고등 교육을 받았으며, 이는 소련 평균보다 약간 낮은 수치였다. 1989년에는 15세 이상 아르메니아인의 약 58%가 중등 교육을 마쳤고, 14%가 고등 교육을 받았다. 1990년~1991학년도에는 약 1,307개의 초중등학교에 608,800명의 학생이 재학 중이었다. 또 다른 70개의 전문 중등 교육기관에는 45,900명의 학생이 있었고, 대학을 포함한 총 10개의 고등 교육기관에는 68,400명의 학생이 등록되어 있었다. 또한, 해당 연령 아동의 35%가 유치원에 다녔다. 1992년 아르메니아 최대 고등 교육기관인 예레반 국립대학교에는 사회과학, 과학, 법학을 포함한 18개의 학과가 있었다. 교수진은 약 1,300명, 학생 수는 약 10,000명이었다. 아르메니아 국립 폴리테크닉 대학교는 1933년부터 운영되고 있다.

1990년대 초, 아르메니아는 중앙 집중화되고 규격화된 소비에트 시스템에 상당한 변화를 주었다. 고등 교육 학생의 최소 98%가 아르메니아인이었기 때문에 교육과정은 아르메니아 역사와 문화를 강조하기 시작했다. 아르메니아어가 주요 교육 언어가 되었고, 러시아어로 가르치던 많은 학교가 1991년 말까지 문을 닫았다. 그러나 러시아어는 여전히 제2외국어로서 널리 가르쳐졌다.

2014년, 국가 교육 우수성 프로그램은 아르메니아 학교를 위한 국제적으로 경쟁력 있고 학문적으로 엄격한 대안 교육 프로그램(아라라트 학사 학위)을 만들고 사회에서 교사의 역할과 지위를 높이는 데 착수했다.

교육과학부는 이 분야의 규제를 담당한다. 아르메니아의 초등 및 중등 교육은 무료이며, 중등학교 졸업은 의무이다. 아르메니아의 고등 교육은 볼로냐 과정 및 유럽 고등 교육 지역과 조화를 이루고 있다. 아르메니아 국립 과학 아카데미는 대학원 교육에서 중요한 역할을 한다.

아르메니아의 학교 교육은 12년 과정으로 초등(4년), 중등(5년), 고등(3년)으로 나뉜다. 학교는 10점 만점제를 사용한다. 정부는 또한 아르메니아 외곽의 아르메니아 학교를 지원한다.

2015년 고등 교육 총 등록률은 44%로 남캅카스 주변국을 능가했지만 유럽 및 중앙아시아 평균에는 미치지 못했다. 그러나 GDP 비율로 본 고등 교육 학생 1인당 공공 지출은 구소련 국가(데이터가 있는 국가) 중 가장 낮은 수준 중 하나이다.

10.6. 보건

아르메니아의 보건 의료 시스템은 독립 이후 상당한 변화를 겪었다. 초기 소련의 보건 시스템은 고도로 중앙 집중화되어 모든 시민에게 무료 의료 지원을 제공했다. 독립 후 보건 시스템은 개혁을 거쳐 2006년부터 1차 진료 서비스가 무료로 제공되고 있다. 접근성 향상과 공개 등록 프로그램 시행에도 불구하고, 자부담 의료비 지출은 여전히 높고 의료 전문가들 사이의 부패는 우려 사항으로 남아 있다. 2019년에는 18세 미만 모든 시민에게 의료 서비스가 무료로 제공되었으며, 기본 혜택 패키지에 따라 무료 또는 보조금을 받는 사람들의 수가 증가했다.

지난 수십 년간 상당한 감소세를 보였던 아르메니아의 조출생률(인구 1000명당)은 1998년 13.0명에서 2015년 14.2명으로 약간 증가했다. 이 기간 동안 조 사망률도 비슷한 추세를 보여 8.6명에서 9.3명으로 증가했다. 2014년 출생 시 기대수명은 74.8세로 구소련 국가 중 4번째로 높았다. 주요 사망 원인으로는 심혈관 질환, 암, 호흡기 질환 등이 꼽힌다. 정부는 공공 보건 향상과 의료 서비스 질 개선을 위한 정책을 추진하고 있으나, 재정 부족과 의료 인프라 불균형 등의 문제에 직면해 있다.

11. 문화

아르메니아 문화는 수천 년의 역사를 통해 형성된 독특하고 풍부한 유산을 자랑한다. 지리적으로 동서양 문명의 교차로에 위치하여 다양한 문화의 영향을 받았지만, 고유의 언어, 문자, 종교, 예술 양식을 발전시켜왔다. 아르메니아인들의 강한 민족적 정체성은 문화 전반에 깊이 배어 있으며, 이는 건축, 미술, 음악, 문학 등 다양한 분야에서 독창적인 형태로 나타난다.

11.1. 건축

지진이 잦은 지역에서 유래한 아르메니아 건축은 이러한 위험을 염두에 두고 지어지는 경향이 있다. 아르메니아 건물은 다소 낮고 두꺼운 벽으로 설계되는 경향이 있다. 아르메니아는 석재 자원이 풍부하고 숲이 비교적 적기 때문에 대형 건물에는 거의 항상 석재가 사용되었다. 소규모 건물과 대부분의 주거용 건물은 일반적으로 더 가벼운 재료로 지어졌으며, 버려진 중세 수도 아니에서처럼 초기 사례는 거의 남아 있지 않다.

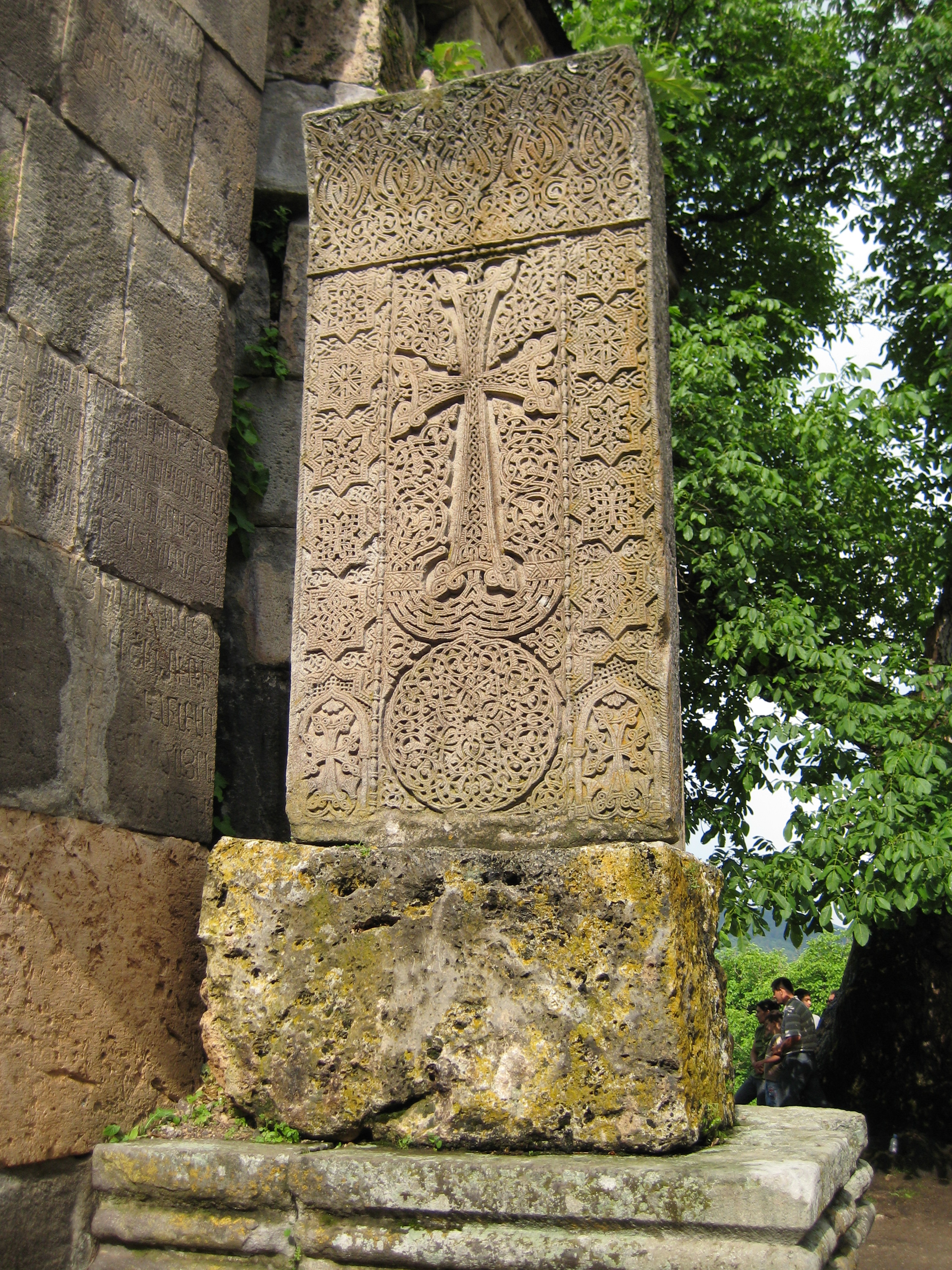

아르메니아 건축의 가장 두드러진 특징은 독특한 교회 건축 양식이다. 4세기에 기독교를 국교로 받아들인 이후 수많은 교회와 수도원이 건설되었으며, 이들은 중앙 집중식 돔 구조와 정교한 석조 조각으로 유명하다. 특히 하치카르(Խաչքար)라고 불리는 십자가 석조 조각은 아르메니아 고유의 예술 형식으로, 정교하고 다양한 문양을 자랑한다. 고대 및 중세의 요새와 수도원 건축 또한 중요한 유산으로 남아 있으며, 대표적인 예로는 게가르드 수도원, 사나힌 수도원, 하흐파트 수도원(모두 유네스코 세계 문화유산) 등이 있다. 현대 건축은 전통 양식을 계승하면서도 새로운 재료와 기술을 접목하려는 시도를 보이고 있다.

11.2. 미술

아르메니아 미술은 고대 암각화에서부터 시작하여 중세의 정교한 세밀화(미니어처), 현대 회화 및 조각에 이르기까지 오랜 역사를 가지고 있다. 중세 세밀화는 주로 성서나 종교 서적의 삽화로 제작되었으며, 화려한 색채와 독특한 양식이 특징이다. 19세기 이후에는 러시아와 유럽 미술의 영향을 받으며 새로운 경향이 나타났다. 20세기 대표적인 화가로는 마르티로스 사리안이 있으며, 그의 작품은 강렬한 색채와 아르메니아의 자연 및 풍물을 담아낸 것으로 유명하다. 조각 분야에서도 독자적인 스타일을 발전시켰으며, 현대에는 다양한 매체를 활용한 실험적인 작품들도 등장하고 있다. 예레반의 아르메니아 국립미술관은 중세부터 현대까지 아르메니아 미술의 중요한 작품들을 소장하고 있으며, 그 외에도 현대미술관, 어린이 그림 미술관, 마르티로스 사리안 박물관 등 여러 미술 기관이 있다. 2013년 4월 13일, 아르메니아 정부는 3차원 예술 작품에 대한 파노라마의 자유를 허용하는 법 개정을 발표했다.

11.3. 음악과 무용

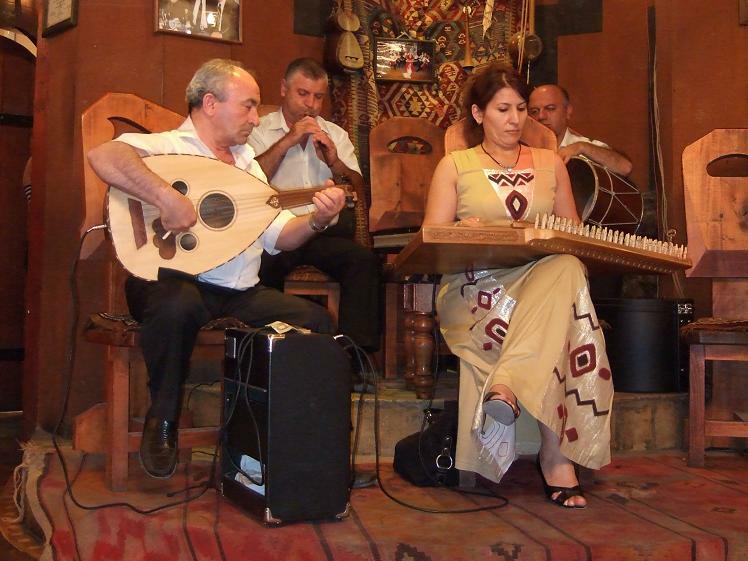

아르메니아 음악은 토착 민속 음악(아마도 지반 가스파рян의 잘 알려진 두둑 음악으로 가장 잘 대표됨), 가벼운 팝, 광범위한 기독교 음악이 혼합된 형태이다. 두둑, 돌, 주르나, 카눈과 같은 악기들이 아르메니아 민속 음악에서 흔히 발견된다. 사야트노바와 같은 예술가들은 아르메니아 민속 음악 발전에 미친 영향으로 유명하다. 가장 오래된 아르메니아 음악 유형 중 하나는 아르메니아 성가로, 아르메니아에서 가장 일반적인 종교 음악이다. 이러한 성가 중 다수는 기독교 이전 시대로 거슬러 올라가는 고대 기원을 가지고 있으며, 다른 성가는 비교적 현대적인 것으로, 아르메니아 문자 발명가인 성 메스로프 마슈토츠가 작곡한 여러 곡을 포함한다. 소련 통치하에서 아르메니아 클래식 작곡가 아람 하차투리안은 그의 음악, 다양한 발레, 그리고 발레 가야네를 위한 그의 작곡 중 칼춤으로 국제적으로 잘 알려지게 되었다.

아르메니아인 집단학살은 광범위한 이주를 야기하여 세계 여러 나라에 아르메니아인들이 정착하게 되었다. 아르메니아인들은 그들의 전통을 지켰고 특정 디아스포라들은 그들의 음악으로 명성을 얻었다. 미국 내 집단학살 이후 아르메니아인 공동체에서는 아르메니아 및 중동 민속 악기(종종 전기화/증폭됨)와 일부 서양 악기를 사용하는 소위 "케프" 스타일 아르메니아 댄스 음악이 인기를 끌었다. 이 스타일은 서아르메니아의 민요와 춤을 보존했으며, 많은 예술가들은 아르메니아인들이 이주해 온 튀르키예 및 기타 중동 국가들의 현대 대중가요도 연주했다. 리처드 하고피안은 아마도 전통적인 "케프" 스타일의 가장 유명한 예술가일 것이며, 보스비키안 밴드는 1940년대와 1950년대에 당시 유행하던 미국 빅밴드 재즈의 큰 영향을 받아 자신들만의 "케프 음악" 스타일을 발전시킨 것으로 유명했다. 이후 중동 아르메니아 디아스포라에서 비롯되어 유럽 대륙(특히 프랑스) 팝 음악의 영향을 받은 아르메니아 팝 음악 장르는 1960년대와 1970년대에 아디스 하르만디안과 하루트팜부크지안과 같은 예술가들이 아르메니아 디아스포라와 아르메니아에서 공연하면서 명성을 얻었다. 또한 오늘날 연예계에서는 시루쇼와 같은 예술가들이 아르메니아 민속 음악과 결합된 팝 음악을 공연하고 있다. 클래식 또는 국제 음악계에서 명성을 얻은 다른 아르메니아 디아스포라로는 세계적으로 유명한 프랑스계 아르메니아인 가수 겸 작곡가 샤를 아즈나부르, 피아니스트 사한 아르즈루니, 저명한 오페라 소프라노 하스미크 파피안 그리고 최근에는 이사벨 바이락다리안과 안나 카시안 등이 있다. 특정 아르메니아인들은 헤비메탈 밴드 시스템 오브 어 다운(그럼에도 불구하고 종종 전통 아르메니아 악기와 스타일을 그들의 노래에 통합함)이나 팝스타 셰어와 같이 비아르메니아 곡을 부르기 위해 정착했다. 아르메니아 디아스포라에서는 아르메니아 혁명가가 젊은이들 사이에서 인기가 있다. 이 노래들은 아르메니아 애국심을 고취시키며 일반적으로 아르메니아 역사와 민족 영웅에 관한 것이다.

아르메니아 전통 무용은 활기차고 표현력이 풍부하며, 집단무와 독무 등 다양한 형태가 있다. 대표적인 무용단으로는 아르메니아 국립 무용단 등이 있다.

11.4. 문학

5세기 황금기부터 이어져 온 아르메니아 문학은 오랜 역사와 전통을 자랑한다. 메스로프 마슈토츠에 의한 아르메니아 문자 창제는 아르메니아 문학 발전의 기틀을 마련했으며, 초기에는 주로 종교적, 역사적 내용을 담은 작품들이 주를 이루었다. 구전 문학의 전통도 풍부하며, 중세에는 《사순의 다윗》과 같은 영웅 서사시가 등장하여 민족의 정체성을 고취시켰다. 근현대에는 호반네스 투마냔, 예기셰 차렌츠, 흐란트 마테보샨 등 뛰어난 작가들이 배출되어 사회 현실을 반영하고 민족의 아픔을 노래하는 다양한 작품들을 남겼다. 아르메니아인 집단학살과 디아스포라는 아르메니아 문학의 중요한 주제 중 하나로 다루어져 왔다.

11.5. 영화

아르메니아 영화는 1923년 소비에트 아르메니아 정부의 법령에 의해 아르메니아 국립 영화 위원회가 설립되면서 시작되었다. 그러나 아르메니아 주제를 다룬 최초의 아르메니아 영화 "하야카칸 시네마"는 그보다 앞선 1912년 카이로에서 아르메니아계 이집트인 출판가 바한 자르타리안에 의해 제작되었다. 이 영화는 1913년 3월 13일 카이로에서 초연되었다. 1924년 3월, 최초의 아르메니아 영화 스튜디오인 아르멘필름(Հայֆիլմ아르메니아어 "하이필름", Арменкино러시아어 "아르멘키노")이 예레반에 설립되어 소비에트 아르메니아라는 다큐멘터리 영화로 시작했다.

나무스는 1925년 하모 벡나자리안이 감독한 최초의 아르메니아 무성 흑백 영화로, 알렉산드르 시르반자데의 희곡을 바탕으로 했으며, 어린 시절부터 가족들에 의해 약혼했지만 나무스(명예의 전통) 위반으로 인해 아버지가 다른 사람에게 시집보낸 두 연인의 불행한 운명을 묘사했다. 최초의 유성 영화인 페포는 1935년에 촬영되었고 하모 벡나자리안이 감독했다.

세계적인 감독으로는 세르게이 파라자노프가 있으며, 그의 영화 《석류의 빛깔》은 독창적인 영상미로 국제적인 찬사를 받았다. 현대 아르메니아 영화는 다양한 주제와 스타일을 탐구하며 국제 영화제에서 주목받고 있다.

11.6. 음식

아르메니아 요리는 동양 및 지중해 요리와 밀접하게 관련되어 있으며, 다양한 향신료, 채소, 생선, 과일이 결합되어 독특한 요리를 선보인다. 아르메니아 요리의 주요 특징은 음식을 강하게 양념하기보다는 재료의 질에 의존하고, 허브를 사용하며, 다양한 형태로 밀을 사용하고, 콩류, 견과류, 과일(주재료뿐만 아니라 음식을 시큼하게 만드는 데도 사용)을 사용하며, 다양한 잎사귀에 속을 채워 넣는 것이다. 다산의 상징적 연관성을 지닌 석류는 국가를 대표한다. 살구는 국가 과일이다.

대표적인 전통 음식으로는 얇은 밀가루 빵인 라바시(유네스코 무형 문화유산), 포도잎이나 양배추잎에 쌀과 다진 고기를 넣어 찐 돌마, 양고기나 돼지고기를 꼬치에 꿰어 구운 호로바츠(바비큐), 밀과 닭고기를 오래 끓여 만든 죽과 비슷한 하리사 등이 있다. 유제품도 많이 사용되며, 특히 치즈와 요구르트가 중요하다. 아르메니아 코냑과 와인은 세계적으로 유명한 음료이다.

11.7. 스포츠

아르메니아에서는 다양한 스포츠가 행해지며, 그중 가장 인기 있는 것은 레슬링, 역도, 유도, 축구, 체스, 복싱이다. 아르메니아의 산악 지형은 스키와 등산과 같은 스포츠를 즐기기에 좋은 기회를 제공한다. 내륙국이기 때문에 수상 스포츠는 세반호와 같은 호수에서만 즐길 수 있다. 경쟁적으로 아르메니아는 국제 수준에서 체스, 역도, 레슬링에서 성공을 거두었다. 아르메니아는 또한 국제 스포츠계의 적극적인 회원국으로, 유럽 축구 연맹(UEFA)과 국제 아이스하키 연맹(IIHF)의 정회원이다. 또한 범아르메니아 경기 대회를 개최한다.

1992년 이전에는 아르메니아인들이 소련을 대표하여 올림픽에 참가했다. 소련의 일원으로서 아르메니아는 매우 성공적이어서 많은 메달을 획득하고 소련이 여러 차례 올림픽에서 메달 순위를 석권하는 데 기여했다. 현대 올림픽 역사상 아르메니아인이 획득한 첫 번째 메달은 흐란트 샤히냔(때로는 그랜트 샤기냔으로 표기)이 1952년 하계 올림픽 헬싱키 대회 체조에서 금메달 2개와 은메달 2개를 획득한 것이다. 올림픽에서 아르메니아인들의 성공 수준을 강조하기 위해 샤히냔은 다음과 같이 말했다고 전해진다:

"아르메니아 선수들은 소련 팀에 선발되기 위해 경쟁자들보다 몇 단계 더 뛰어나야 했다. 그러나 그러한 어려움에도 불구하고 소련 올림픽 팀의 아르메니아 선수 중 90%가 메달을 가지고 돌아왔다."

아르메니아는 바르셀로나에서 열린 1992년 하계 올림픽에 통일된 CIS 팀으로 처음 참가하여 선수 5명만으로 역도, 레슬링, 사격에서 금메달 3개와 은메달 1개를 획득하며 매우 성공적이었다. 릴레함메르에서 열린 1994년 동계 올림픽 이후 아르메니아는 독립 국가로 참가하고 있다.

아르메니아는 하계 올림픽에서 복싱, 레슬링, 역도, 유도, 체조, 육상, 다이빙, 수영, 사격 종목에 참가한다. 또한 동계 올림픽에서는 알파인 스키, 크로스컨트리 스키, 피겨 스케이팅 종목에 참가한다.

축구 또한 아르메니아에서 인기가 있다. 가장 성공적인 팀은 1970년대의 FC 아라라트 예레반 팀으로, 1973년과 1975년에 소련컵에서 우승하고 1973년에는 소련 탑 리그에서 우승했다. 후자의 성과로 FC 아라라트는 유러피언컵에 진출하여 2차전 홈경기 승리에도 불구하고 준준결승에서 결국 우승팀인 FC 바이에른 뮌헨에 합계 점수에서 패했다. 아르메니아는 소련 해체 후 1992년 아르메니아 축구 국가대표팀이 결성될 때까지 소련 축구 국가대표팀의 일원으로 국제 대회에 참가했다. 아르메니아는 주요 대회 본선에 진출한 적이 없지만, 최근의 발전으로 2011년 9월 FIFA 랭킹에서 44위를 기록했다. 국가대표팀은 아르메니아 축구 연맹이 관리한다. 아르메니아 프리미어리그는 아르메니아 최고 수준의 축구 대회이며, 최근 몇 시즌 동안 FC 퓨니크가 지배해 왔다. 리그는 현재 8개 팀으로 구성되며 아르메니아 퍼스트 리그로 강등된다.

아르메니아와 아르메니아 디아스포라는 헨리흐 음히타랸, 유리 조르카에프, 알랭 보고시앙, 안드라니크 에스칸다리안, 안드라니크 테이무리안, 에드가르 마누차рян, 호렌 오가네샨, 니키타 시모냔 등 많은 성공적인 축구 선수를 배출했다. 조르카에프와 보고시앙은 프랑스와 함께 1998년 FIFA 월드컵에서 우승했고, 테이무리안은 이란 대표로 2006년 월드컵에 출전했으며, 마누차рян은 네덜란드 에레디비시의 아약스에서 뛰었다. 음히타랸은 최근 몇 년간 가장 성공적인 아르메니아 축구 선수 중 한 명으로, 보루시아 도르트문트, 맨체스터 유나이티드, 아스널, AS 로마, 그리고 현재 인테르 밀란과 같은 국제 클럽에서 뛰고 있다.

레슬링은 올림픽에서 아르메니아에게 성공적인 스포츠였다. 애틀랜타에서 열린 1996년 하계 올림픽에서 아르멘 나자랸은 남자 그레코로만형 플라이급(52kg)에서 금메달을, 아르멘 므크르치얀은 남자 자유형 페더급(48kg)에서 은메달을 획득하여 아르메니아 올림픽 역사상 첫 두 메달을 확보했다.

전통 아르메니아 레슬링은 코흐(Kokh)라고 불리며 전통 복장을 입고 행해진다. 이는 매우 인기 있는 소련 격투 스포츠인 삼보에 포함된 영향 중 하나였다.

아르메니아 정부는 매년 약 280.00 만 USD를 스포츠에 예산으로 책정하여 어떤 프로그램이 자금 지원을 받아야 하는지 결정하는 기관인 국가 체육 스포츠 위원회에 지원한다.

최근 국제 무대에서의 성공 부족으로 인해, 최근 몇 년간 아르메니아는 16개의 소련 시대 스포츠 학교를 재건하고 총 190.00 만 USD 비용으로 새로운 장비를 갖추었다. 지역 학교 재건은 아르메니아 정부가 자금을 지원했다. 최근 동계 스포츠 행사에서의 부진한 성과 때문에 동계 스포츠 인프라 개선을 위해 휴양 도시 차그카조르에 930.00 만 USD가 투자되었다. 2005년에는 세계적 수준의 아르메니아 사이클 선수 육성을 목표로 예레반에 사이클링 센터가 문을 열었다. 정부는 또한 올림픽에서 금메달을 획득하는 아르메니아인에게 70.00 만 USD의 상금을 약속했다.

아르메니아는 체스에서도 매우 성공적이어서, 2011년 세계 단체 체스 선수권 대회에서 우승하고 체스 올림피아드에서 세 차례 우승했다.

11.8. 언론

아르메니아의 주요 텔레비전 및 라디오 방송국, 신문, 온라인 매체는 국영 및 영리 기업에 의해 운영되며 광고, 구독 및 기타 판매 관련 수익에 의존한다. 아르메니아 헌법은 언론의 자유를 보장하며, 아르메니아는 국경 없는 기자회가 집계한 2020년 언론 자유 지수 보고서에서 조지아와 폴란드 사이에 위치하며 61위를 차지했다. 2018년 벨벳 혁명 이후 아르메니아의 언론 자유는 상당히 향상되었다.

2020년 현재 아르메니아 언론 자유가 직면한 가장 큰 문제는 기자에 대한 사법적 괴롭힘, 특히 명예훼손 소송과 기자의 취재원 보호권 침해, 그리고 소셜 미디어 사용자가 퍼뜨리는 허위 정보에 대한 과도한 대응이다. 국경 없는 기자회는 또한 미디어 매체의 소유권 투명성 부족에 대한 지속적인 우려를 언급한다. 주요 언론 매체로는 국영 아르메니아 공영 텔레비전, 여러 민영 방송사, 다양한 성향의 신문 및 온라인 뉴스 포털이 있다.

11.9. 축제 및 공휴일

아르메니아는 다양한 국가 공휴일과 전통 축제를 기념한다. 주요 국가 공휴일로는 1월 1일 신정, 1월 6일 아르메니아 사도교회 성탄절 및 주현절, 1월 28일 군대의 날, 4월 24일 아르메니아인 집단학살 추모일, 5월 9일 승리와 평화의 날(제2차 세계 대전 승전 기념), 5월 28일 제1공화국 기념일, 7월 5일 헌법의 날, 9월 21일 독립기념일 등이 있다.

전통 축제 중 가장 유명한 것은 바르다바르(Վարդավառ)이다. 이는 기독교 이전 시대의 기원을 가진 물 축제로, 보통 7월에 열리며 사람들이 서로에게 물을 뿌리며 더위를 식히고 풍요를 기원한다. 이 외에도 포도 수확 축제, 지역별 전통 축제 등 다양한 문화 행사가 연중 열린다. 이러한 축제와 공휴일은 아르메니아의 역사, 종교, 문화를 반영하며 공동체 의식을 강화하는 중요한 역할을 한다.

11.10. 국가 상징

아르메니아의 공식적인 국가 상징물은 다음과 같다:

- 국기: 위에서부터 빨간색, 파란색, 주황색의 세 가지 가로 줄무늬로 구성된다. 빨간색은 아르메니아고원, 아르메니아 민족의 생존을 위한 투쟁, 기독교 신앙, 자유와 독립을 상징한다. 파란색은 평화로운 하늘 아래 살고자 하는 아르메니아 민족의 의지를 나타낸다. 주황색은 아르메니아 민족의 창조적 재능과 근면성을 상징한다.

- 국가: 《우리 조국》(Մեր Հայրենիք메르 하이레니크아르메니아어)이다. 가사는 미카엘 날반디안이 썼으며, 곡은 바르세그 카나치안이 작곡했다.

- 국장(문장): 중앙에는 방패가 있고, 방패 안에는 노아의 방주가 놓인 아라라트산과 역사적인 아르메니아 왕조들의 상징이 그려져 있다. 방패는 독수리와 사자가 양쪽에서 지지하고 있으며, 그 아래에는 칼, 나뭇가지, 밀 이삭 다발, 사슬, 리본 등이 그려져 있다.

비공식적인 국가 상징물로는 다음이 있다:

- 아라라트산: 역사적으로 아르메니아 영토였으며, 아르메니아 민족에게 신성한 산으로 여겨진다.

- 살구: 아르메니아를 대표하는 과일로, 학명 Prunus armeniaca에도 아르메니아가 포함되어 있다.

- 석류: 풍요와 다산을 상징하며, 아르메니아 예술과 문화에서 자주 등장한다.

- 하치카르: 독특한 십자가 석조 조각으로, 아르메니아 기독교 문화의 상징이다.

- 아르메니아 영원의 상징: 고대부터 사용된 상징으로, 영원과 국가 정체성을 나타낸다.