1. 개요

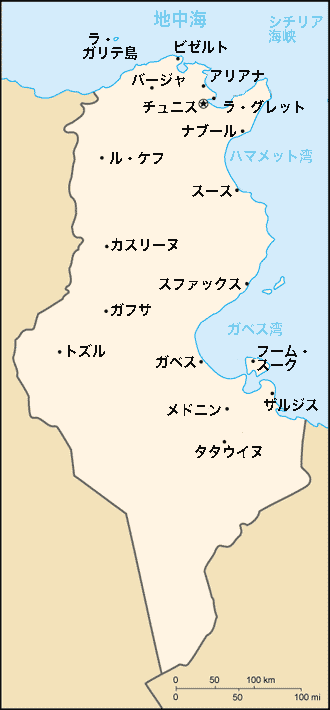

튀니지는 북아프리카 마그레브 지역에 위치한 공화국이다. 정식 국명은 튀니지 공화국이다. 서쪽과 남서쪽으로는 알제리, 남동쪽으로는 리비아와 국경을 접하며, 북쪽과 동쪽은 지중해에 면해 있다. 수도는 튀니스이며, 국명 또한 여기에서 유래했다. 국토 면적은 약 16.36 만 km2이고, 인구는 약 1,210만 명(2021년 기준)이다. 공용어는 아랍어이며, 프랑스어도 널리 사용된다. 국민 대다수가 이슬람교를 믿는다.

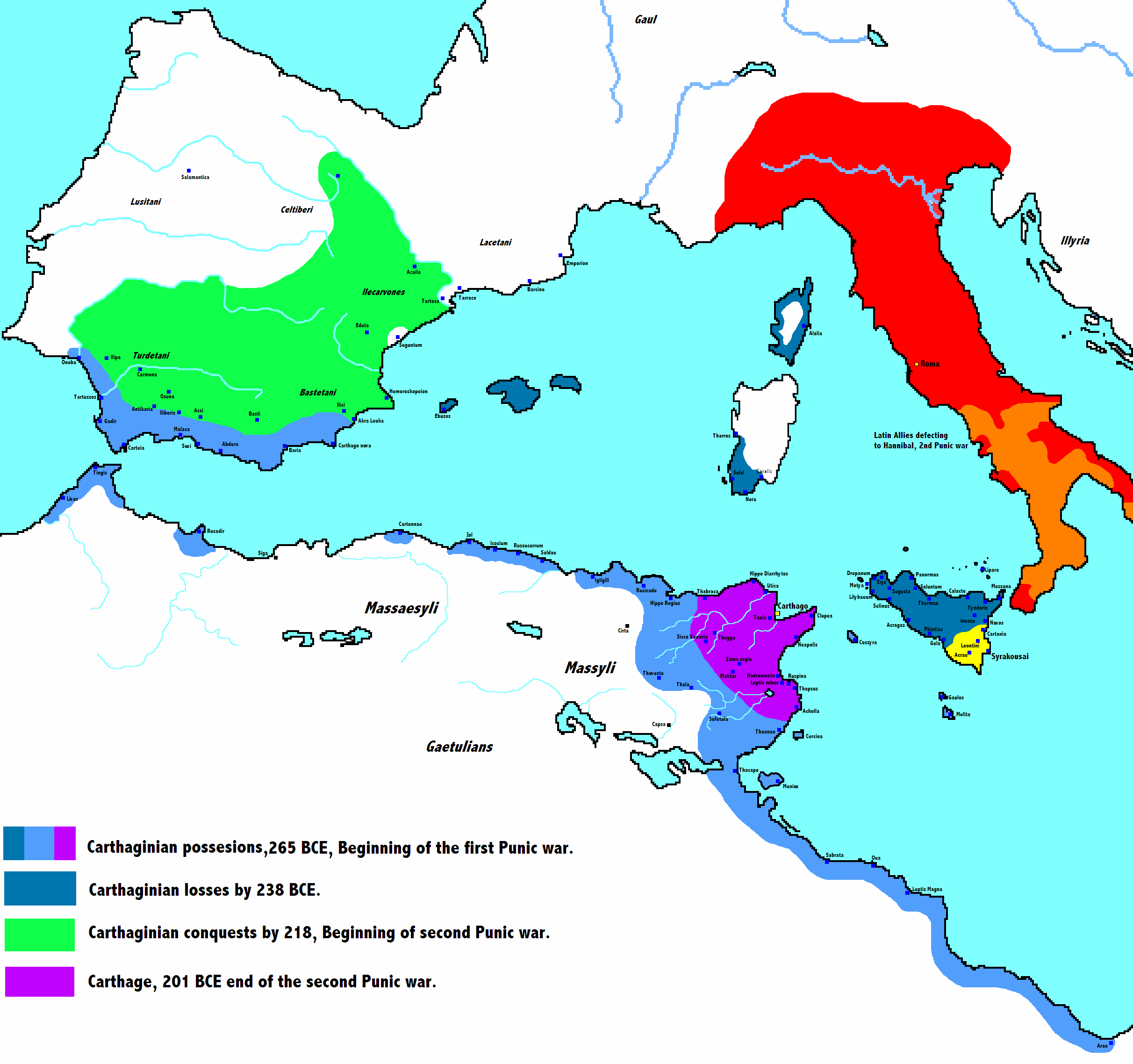

고대에는 페니키아인이 건설한 도시 국가 카르타고가 지중해 무역의 중심지로 번영했으나, 로마와의 포에니 전쟁 패배 후 로마의 속주가 되었다. 이후 반달족, 비잔티움 제국, 아랍 이슬람 제국, 오스만 제국의 지배를 거쳤으며, 1881년부터는 프랑스의 보호령이 되었다. 1956년 튀니지 왕국으로 독립하였고, 이듬해 공화정으로 전환하여 하비브 부르기바가 초대 대통령으로 취임했다. 부르기바는 장기 집권하였으나 1987년 제인 엘아비디네 벤 알리가 무혈 쿠데타로 집권했다. 벤 알리 정권 역시 23년간 지속되다가 2011년 재스민 혁명으로 붕괴되었으며, 이 혁명은 아랍의 봄을 촉발하는 계기가 되었다.

혁명 이후 민주주의로의 전환을 시도했으나 정치적 불안정과 경제난이 지속되었고, 2019년 취임한 카이스 사이에드 대통령은 2021년 의회 해산 등 비상조치를 단행하며 대통령 중심제를 강화하여 민주주의 후퇴에 대한 우려가 제기되고 있다. 주요 산업으로는 농업(올리브, 대추야자 등), 광업(인광석), 제조업, 관광업 등이 있으며, 특히 지중해 연안의 아름다운 해변과 고대 유적은 중요한 관광 자원이다.

2. 국명

튀니지의 공식 국명은 튀니지 공화국(الجمهورية التونسية알줌후리야 앗투니시야아랍어; République tunisienne레퓌블리크 튀니지엔프랑스어)이다. 통칭은 튀니지(تونس투니스아랍어; Tunisie튀니지프랑스어)이다.

튀니지라는 국명은 수도인 튀니스(Tunis)에서 유래했다. 현재 사용되는 라틴어계 접미사 '-ia'가 붙은 형태는 프랑스어 '튀니지(Tunisie)'에서 발전한 것이다. 이 프랑스어 명칭 'Tunisie'는 일반적으로 "눕다" 또는 "야영지"를 의미하는 베르베르어 어근 'ⵜⵏⵙ텐스베르베르어파 (기타)'(tns로 전사됨)와 관련된 것으로 여겨진다. 때때로 카르타고의 여신 타니트(Tanit 또는 Tunit) 또는 고대 도시 '티네스(Tynes)'와 연관되기도 한다.

아랍어 명칭 'تونس투니스아랍어'는 수도 튀니스의 아랍어 명칭과 동일하며, 공식 국명은 "튀니스를 수도로 하는 공화국"이라는 의미를 담고 있다. '투니스' 또는 '튀니스'의 어원은 기원전 4세기에 현재의 튀니스 지역에 존재했던 고대 도시 '투네스(Thunes)'로 알려져 있다. 영어 등 유럽 언어에서 사용되는 'Tunisia'라는 국명은 이 '투네스'가 변형된 'Tunus'에 지역을 나타내는 접미사 '-ia'를 붙여 만들어졌으며, 이는 오스만 제국 시대의 호칭 방식에 따른 것이다.

프랑스어에서 파생된 'Tunisie'는 일부 유럽 언어에서 약간의 변형을 거쳐 채택되어 국가를 지칭하는 고유한 명칭으로 자리 잡았다. 반면, 러시아어(Тунис투니스러시아어)나 스페인어(Túnez투네스스페인어)와 같은 일부 언어에서는 아랍어 'تونس투니스아랍어'와 마찬가지로 국가와 수도에 동일한 명칭을 사용하며, 문맥을 통해서만 구분한다.

영어권에서는 튀니지가 독립하기 이전, 특히 1940년대까지는 국가를 단순히 수도의 이름인 'Tunis'로 부르는 경우가 많았다. 그러나 프랑스의 영향력이 커지면서 'Tunisie'에서 파생된 신조어 'Tunisia'가 점차 널리 사용되기 시작했다. '튀니지의'라는 의미의 형용사 'Tunisian'은 1825년 영어에 처음 등장했으며, 그 이전에는 'Tunisine'이라는 형태가 사용되었다.

3. 역사

튀니지의 역사는 고대 베르베르인의 정착에서 시작하여 카르타고의 번영, 로마 제국의 지배, 이슬람 제국과 오스만 제국의 통치를 거쳐 프랑스 보호령 시대를 지나 현대에 이르는 다양한 문명과 제국의 흥망성쇠를 담고 있다. 2011년 재스민 혁명은 튀니지 현대사에 중요한 전환점이 되었다.

3.1. 고대

기록된 역사가 시작될 무렵, 튀니지 지역에는 원주민인 베르베르인 부족들이 거주하고 있었다. 기원전 5000년경 비옥한 초승달 지대에서 시작된 농업 기술이 나일강 유역에 도달했고, 기원전 4000년경에는 마그레브 지역으로 확산되었다. 당시 튀니지 중부 해안 평야의 습윤한 지역에 형성된 농업 공동체는 오늘날 베르베르 부족의 조상으로 여겨진다. 고대에는 아프리카가 본래 유목 민족인 게툴리안과 리비아인에 의해 거주되었다고 믿어졌다. 로마 역사가 살루스티우스에 따르면, 반신 헤라클레스가 스페인에서 사망한 후 그의 다국적 동방 군대는 그 땅에 정착하게 되었고, 일부는 아프리카로 이주했다. 페르시아인들은 서쪽으로 가서 게툴리안과 혼인하여 누미디아인이 되었고, 메디아인들은 정착하여 마우리인, 즉 후대의 무어인이 되었다고 한다. 누미디아인과 무어인은 베르베르인의 조상이 된 인종에 속한다.

기원전 12세기부터 페니키아인들이 해안 지역에 정착하기 시작했으며, 비제르테, 위티카 등에 여러 정착지를 건설했다. 전설에 따르면, 현재의 레바논 지역인 티레 출신의 디도 여왕이 기원전 814년에 카르타고를 건국했다고 그리스 작가 타우로메니움의 티마이오스가 전했다. 카르타고 정착민들은 페니키아로부터 그들의 문화와 종교를 가져왔으며, 중동의 신들인 바알과 타니트 등을 숭배했다. 팔을 벌리고 긴 드레스를 입은 단순한 여성 형상의 타니트 여신 상징은 고대 유적지에서 흔히 발견되는 인기 있는 아이콘이다. 카르타고 건국자들은 또한 로마 시대에 변경된 토펫을 세웠다.

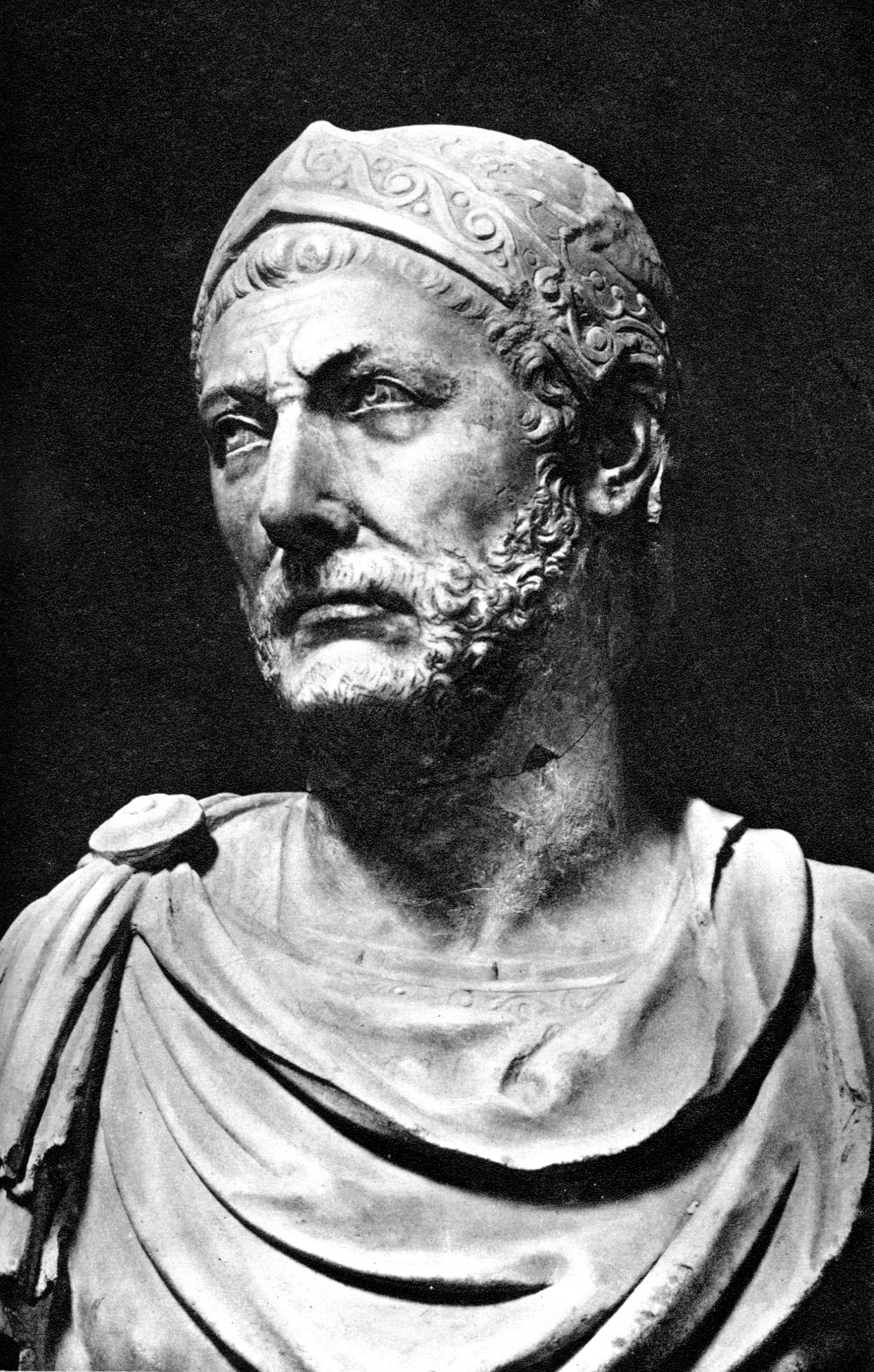

기원전 5세기경 시칠리아의 그리스 도시 국가들과의 일련의 전쟁을 거치면서 카르타고는 강력한 해상 제국으로 부상하여 서부 지중해 지역의 지배적인 문명이 되었다. 그러나 이탈리아반도에서 세력을 확장하던 로마 공화국과의 갈등은 피할 수 없었다. 포에니 전쟁으로 알려진 세 차례의 전쟁 중, 특히 제2차 포에니 전쟁에서는 카르타고의 장군 한니발이 이탈리아를 침공하여 로마를 거의 멸망 직전까지 몰아붙였으나 결국 패배했다. 제2차 포에니 전쟁이 기원전 202년에 끝난 후, 카르타고는 50년 동안 로마 공화국의 종속국으로 기능했다. 기원전 149년에 시작된 제3차 포에니 전쟁 중 카르타고 전투를 거쳐 기원전 146년, 카르타고는 로마에 의해 완전히 정복되고 파괴되었다.

3.2. 로마 지배기

카르타고를 정복한 로마는 이 지역을 '아프리카'로 명명하고 속주로 편입시켰다. 로마 제국 시대에 현재의 튀니지 지역은 대대적인 발전을 이루었으며, 경제는 특히 제국 시기에 호황을 누렸다. 이 지역의 번영은 농업에 크게 의존했으며, '제국의 곡창지'로 불렸다. 한 추정에 따르면, 현재의 튀니지와 해안 트리폴리타니아 지역은 매년 100만 톤의 곡물을 생산했고, 그중 4분의 1이 제국으로 수출되었다. 추가적인 작물로는 콩, 무화과, 포도 및 기타 과일들이 있었다.

2세기경에는 올리브유가 곡물과 경쟁하는 주요 수출품으로 부상했다. 서부 산지에서 이국적인 야생 동물을 포획하고 운송하는 것 외에도, 주요 생산 및 수출품에는 직물, 대리석, 포도주, 목재, 가축, 아프리카 적색 슬립 도기와 같은 도자기, 그리고 양모가 포함되었다. 심지어 중앙 지역인 엘젬(로마 제국에서 두 번째로 큰 원형극장이 있던 곳)에서는 모자이크와 도자기가 대량으로 생산되어 주로 이탈리아로 수출되었다.

로마 시대에 기독교가 전파되었으며, 베르베르인 출신 주교 도나투스 마그누스는 도나투스파로 알려진 기독교 분파를 창시했다. 그러나 5세기와 6세기(서기 430년~533년)에는 게르만계 반달족이 침입하여 현재의 트리폴리를 포함한 북서 아프리카에 왕국을 세우고 통치했다. 이 지역은 서기 533년~534년, 유스티니아누스 1세 황제 치세에 장군 벨리사리우스가 이끄는 동로마 제국(비잔티움 제국)에 의해 쉽게 재정복되었고, 이후 165년간의 비잔티움 통치 시대를 맞이했다.

3.3. 이슬람 제국 시기

7세기 후반에서 8세기 초반 사이에 아랍 무슬림의 마그레브 정복이 이 지역에서 일어났다. 그들은 북서 아프리카 최초의 이슬람 도시인 카이르완을 건설했다. 서기 670년 그곳에 우크바 모스크(카이르완 대모스크)가 세워졌다. 이 모스크는 세계에서 가장 오래된 현존하는 미나레트를 가진, 서부 이슬람 세계에서 가장 오래되고 권위 있는 성소이다. 또한 이슬람 예술과 건축의 걸작으로도 여겨진다. 아랍인의 마그레브 이주가 이 시기에 시작되었다.

이 지역 전체는 695년에 점령되었고, 697년에 비잔티움 동로마 제국에 의해 탈환되었으나 698년에 영구적으로 상실되었다. 라틴어를 사용하던 기독교 베르베르인 사회에서 무슬림과 주로 아랍어를 사용하는 사회로의 전환은 400년 이상이 걸렸으며(이집트와 비옥한 초승달 지대에서의 동일한 과정은 600년이 걸렸다), 이로 인해 12세기 또는 13세기에 기독교와 라틴어가 최종적으로 사라졌다. 인구 대다수는 9세기 후반까지는 무슬림이 아니었으며, 10세기에 이르러서야 대다수가 무슬림이 되었다. 또한 일부 튀니지 기독교인들은 이주했는데, 일부 부유층은 698년 정복 이후 이주했고, 다른 이들은 11세기와 12세기에 노르만 통치자들에 의해 시칠리아나 이탈리아로 환영받아 이주했다. 이는 두 지역 간의 1200년간의 긴밀한 관계로 인해 논리적인 목적지였다.

튀니스의 아랍 총독들은 아글라브 왕조(800년~909년)를 창건하여 튀니지, 트리폴리타니아, 동부 알제리를 통치했다. 아랍 통치 하에서 튀니지는 번영했으며, 도시들에 가정용수와 관개용수를 공급하기 위한 광범위한 시스템이 건설되어 농업(특히 올리브 생산)을 촉진했다. 이러한 번영은 알-아바시야(809년)와 라크 아다(877년)와 같은 새로운 궁전 도시 건설로 특징지어지는 호화로운 궁정 생활을 가능하게 했다.

카이로를 정복한 후, 파티마 왕조는 튀니지와 동부 알제리의 일부를 현지 지리드 왕조(972년~1148년)에게 넘겨주었다. 지리드 왕조 시대의 튀니지는 농업, 산업, 무역, 종교 및 세속 학문 등 여러 분야에서 번창했다. 그러나 후기 지리드 아미르들의 관리는 소홀했고, 정치적 불안정은 튀니지 무역과 농업의 쇠퇴와 관련되었다. 이집트의 파티마 왕조가 북서 아프리카를 점령하도록 부추긴 호전적인 아랍 부족인 바누힐랄의 튀니지 원정 약탈은 이 지역의 농촌 및 도시 경제 생활을 더욱 쇠퇴시켰다. 역사학자 이븐 할둔은 바누힐랄 침략자들에게 유린당한 땅이 완전히 불모의 사막이 되었다고 기록했다.

주요 튀니지 도시들은 12세기에 시칠리아의 노르만족에 의해 아프리카 왕국 하에서 정복되었지만, 1159년~1160년 무와히드 왕조의 튀니지 정복 이후 노르만족은 시칠리아로 철수했다. 튀니지 기독교 공동체는 14세기까지 네프자우아에 여전히 존재했다. 무와히드 왕조는 초기에 주로 칼리프의 가까운 친척인 총독을 통해 튀니지를 통치했다. 새로운 지배자들의 위신에도 불구하고, 이 지역은 여전히 불안정했으며, 도시민들과 유랑하는 아랍인 및 터키인(후자는 이슬람 아르메니아 모험가 카라쿠시의 신하) 사이에 지속적인 폭동과 전투가 있었다. 또한 튀니지는 1182년~1183년, 그리고 다시 1184년~1187년 사이에 아이유브 왕조에 의해 점령되었다.

튀니지에서 무와히드 통치에 대한 가장 큰 위협은 알모라비드 왕조의 친척인 바누 가니야였는데, 그들은 마요르카섬을 거점으로 마그레브에 대한 알모라비드 통치를 복원하려 했다. 1200년경 그들은 튀니지 전체에 대한 지배권을 확장하는 데 성공했으나, 1207년 무와히드 군대에 의해 격파되었다. 이 성공 이후, 무와히드 왕조는 왈리드 아부 하프스를 튀니지 총독으로 임명했다. 튀니지는 무와히드 국가의 일부로 남아 있었으나, 1230년 아부 하프스의 아들이 독립을 선언했다.

수도 튀니스를 중심으로 한 하프스 왕조 통치 기간 동안 여러 기독교 지중해 국가들과 유익한 상업 관계가 수립되었다. 이븐 할둔과 같은 학자들이 이 시기에 활동했다. 16세기 후반 해안 지역은 해적의 거점이 되었다.

3.4. 오스만 제국 통치기

하프스 왕조 말기에 스페인이 해안 도시 다수를 점령했으나, 이들은 곧 오스만 제국에 의해 회복되었다.

1534년, 쉴레이만 1세의 치세 동안 오스만 함대의 카푸단 파샤였던 바르바로스 하이레딘 파샤의 지휘 하에 첫 번째 오스만 제국의 튀니스 정복이 이루어졌다. 그러나 1574년, 카푸단 파샤 울루츠 알리 레이스의 지휘 하에 스페인으로부터 튀니지를 최종적으로 재정복(1574년 튀니스 정복)하면서 오스만 제국은 이전 하프스 왕조의 튀니지를 영구적으로 획득하였고, 1881년 프랑스의 튀니지 정복까지 이를 유지했다.

초기에는 알제에서 파견된 튀르크인의 통치를 받았으나, 곧 오스만 제국의 중앙 정부(포르테)는 튀니스에 예니체리 군대의 지원을 받는 총독인 파샤를 직접 임명했다. 그러나 오래지 않아 튀니지는 사실상 자치주가 되어 지역의 베이(Bey)의 통치를 받게 되었다. 튀르크인 총독이었던 베이들의 통치 하에서 튀니지는 실질적인 독립을 달성했다. 1705년에 수립된 후세인 왕조의 베이들은 1957년까지 지속되었다. 이러한 지위 변화는 때때로 알제의 도전을 받았으나 성공하지 못했다. 이 시대 동안 튀니지를 통제하는 통치 평의회는 주로 외국 엘리트들로 구성되었으며, 국가 업무는 계속해서 터키어로 수행되었다.

바르바리 해적들은 주로 알제에서, 그리고 튀니스와 트리폴리에서도 유럽 선박들을 공격했다. 오랜 기간 동안 약탈 행위가 감소한 후, 유럽 국가들의 힘이 커지면서 결국 이러한 해적 행위는 종식되었다. 1784년~1785년, 1796년~1797년, 그리고 1818년~1820년에는 흑사병이 튀니지를 휩쓸었다.

19세기 튀니지의 통치자들은 오스만 제국의 수도에서 진행 중이던 정치 및 사회 개혁(탄지마트) 노력을 인지하고 있었다. 당시 튀니스의 베이는 터키의 사례를 참고하여 독자적으로 제도와 경제의 근대화 개혁을 시도했다. 1837년에 즉위한 아흐마드 베이 시대에 서구화 정책과 부국강병책이 추진되었다. 하이레딘 파샤와 같은 인물들의 활약으로 1861년에는 헌법이 제정되었고, 사도크 베이는 이슬람 세계와 아프리카 세계 최초의 입헌군주가 되었다. 그러나 보수파의 저항으로 1864년 헌법은 정지되었고, 근대화 정책은 좌절을 겪었다. 1869년에는 서구화 정책의 부담으로 국가 재정이 파탄에 이르렀다.

튀니지의 국제 부채는 감당할 수 없는 수준으로 증가했고, 이것이 1881년 프랑스군이 튀니지에 보호령을 수립하는 이유 또는 구실이 되었다.

3.5. 프랑스 보호령

1869년, 튀니지는 파산을 선언했고 국제 금융 위원회가 경제 통제권을 장악했다. 1881년, 프랑스는 튀니지군의 알제리 침공을 구실 삼아 약 36,000명의 군대로 침공하여 튀니스의 베이였던 무함마드 3세 아스사디크에게 1881년 바르도 조약의 조건을 강제로 수락하게 했다. 이탈리아의 반대에도 불구하고 이 조약으로 튀니지는 공식적으로 프랑스 보호령 튀니지가 되었다. 1883년 라마르사 협정은 보호령 체제를 더욱 강화했다. 이로써 베이는 명목상의 군주로 전락했고, 실질적인 통치는 프랑스인 총감이 행사했으며 정부 및 지방 자치의 주요 직책 또한 프랑스인들이 차지했다.

프랑스 당국은 유럽인들의 튀니지 정착을 적극적으로 장려했다. 그 결과 프랑스 식민주의자 수는 1906년 34,000명에서 1945년 144,000명으로 증가했다. 1910년에는 튀니지에 105,000명의 이탈리아인이 거주하고 있었다. 이러한 식민 통치는 경제적 착취와 튀니지인의 정치적 권리 제한으로 이어졌으며, 이는 민족 운동의 중요한 배경이 되었다.

1907년에는 튀니지 독립을 목표로 하는 비밀결사 "청년 튀니지당"이 창설되었고, 이는 1920년 "헌정당(두스투르당)"으로 발전하여 튀니지인의 시민권 인정, 헌법 제정, 정치 참여 확대 등을 요구하는 민족 운동을 전개했다.

제2차 세계 대전 중 튀니지는 프랑스 본토의 협력 정부였던 비시 프랑스의 통제 하에 있었다. 비시 정부가 제정한 반유대주의적인 유대인 법령은 비시 프랑스가 통제하던 북서 아프리카 및 기타 해외 프랑스 영토에서도 시행되었다. 이로 인해 1940년부터 1943년까지 튀니지 내 유대인들에 대한 박해와 살해가 자행되었으며, 이는 프랑스에서 일어난 홀로코스트의 일부였다. 1942년 11월부터 1943년 5월까지 비시 프랑스 통제 하의 튀니지는 독일에 의해 점령되었다. SS 사령관 발터 라우프는 이곳에서 유대인 말살 정책인 "최종 해결책"을 계속해서 시행했다.

1942년부터 1943년까지 튀니지는 추축국과 연합국 간의 치열한 전투가 벌어진 튀니지 전역의 무대가 되었다. 초기에는 독일군과 이탈리아군이 우세를 보였으나, 연합군의 막대한 보급과 수적 우위로 인해 1943년 5월 13일 추축국은 항복했다. 6개월간의 튀니지 해방 전역은 아프리카에서의 전쟁 종식을 알리는 중요한 사건이었다. 그러나 전쟁 이후에도 튀니지 민중의 삶은 고단했으며, 독립을 향한 열망은 더욱 커져갔다.

3.6. 독립 과정

독일로부터의 해방 이후, 프랑스는 튀니지에 대한 통제권을 다시 장악하고 민족주의 정당들을 또다시 불법화했다. 튀니지인들 사이에서 인기가 높았던 몬세프 베이는 프랑스에 의해 폐위되었는데, 프랑스는 그가 독일 점령기에 추축국에 동조했다고 주장했으나 실제 이유는 논란의 여지가 있다.

1945년, 프랑스의 감시를 피해 튀니지 민족주의 지도자 하비브 부르기바는 카이로에 도착하여 아랍 연맹과 접촉했다. 1946년에는 다른 중동 국가들을 방문한 후 미국으로 건너가 뉴욕 레이크 석세스에 있는 유엔 본부와 워싱턴 D.C.의 미국 국무부 관리들에게 튀니지 민족주의자들의 입장을 호소했다. 전후 튀니지에서는 새로운 전국적 노동조직인 튀니지 노동조합 총연맹(UGTT)이 결성되었으며, 이는 민족주의 단체인 네오 두스투르당의 강력한 구성 요소 중 하나가 되었다.

1949년 9월 13일, 부르기바는 미국을 다시 방문하여 캘리포니아 샌프란시스코에서 열린 미국 노동 총연맹(AFL) 회의에 참석했다. 프랑스는 그의 참석에 반대했고, 미국은 소련의 공산주의 팽창 가능성 때문에 북아프리카의 정치적 변화를 우려했다. 1951년 11월 6일, 부르기바는 이탈리아를 방문하여 외국 지도자들에게 계속해서 지지를 호소했다. 그는 과거 독일 포로 시절 자신을 도왔던 오랜 친구 알베르토 멜리니 폰세 데 레온, 이탈리아 외무부 연구문서국장 마리오 토스카노, 아프리카학자 리치니오 베스트리 등과 접촉했다. 그러나 이탈리아는 NATO 동맹국인 프랑스와의 관계 및 튀니지와의 미래 관계를 고려하여 중립을 유지했다.

당시 튀니지 주재 프랑스 총독이었던 장 드 오트클로크는 1953년 8월 25일 튀니스를 떠나 파리로 갔고, 후임으로 피에르 부아자르가 임명되었다. 부아자르는 이전에 모나코 주재 프랑스 공사였다. 1953년 9월 26일 튀니스에 도착한 지 한 달 후, 부아자르는 튀니지의 긴장을 완화하기 위해 언론 검열 해제, 다수 정치범 석방, 민간 당국의 완전한 권한 복원, 사헬 지역의 계엄령 해제 등 많은 변화를 단행했다.

1954년 1월 26일, 부아자르는 파리에서 프랑스와 프랑스 시민의 이익을 보장하면서 튀니지인에게 더 많은 주권을 부여하는 새로운 개혁안을 곧 발표할 것이라고 밝혔다. 그러나 네오-두스투르당은 자신들이 개혁안 작성 과정에 참여하지 않는다면 이에 반대한다는 입장을 표명하고, 갈레트 섬에 수감되어 있던 부르기바의 석방을 요구했다.

이러한 민족 운동의 고조와 국제 정세의 변화 속에서 프랑스 정부는 결국 1956년 3월 20일, 무함마드 8세 알 아민 베이를 국왕으로 하는 튀니지 왕국의 독립을 승인하기에 이르렀다. 이는 튀니지 민중의 오랜 독립 투쟁의 결실이었으나, 완전한 자주독립 국가 건설을 위한 또 다른 과정의 시작이기도 했다.

3.7. 독립 이후

1956년 3월 20일, 하비브 부르기바를 총리로 하여 프랑스로부터 독립을 달성했다. (3월 20일은 현재 튀니지 독립기념일이다.) 1년 후인 1957년, 튀니지는 왕정을 폐지하고 공화국을 선포했으며, 부르기바가 초대 대통령으로 취임했다. 독립 이후 2011년 혁명 전까지 정부와 집권당인 헌정민주연합(RCD, 이전 명칭은 네오 두스투르당 및 사회주의 두스투르당)은 사실상 일체화된 권력 구조를 유지했다. 국제앰네스티와 같은 국제 인권 단체들은 당시 튀니지를 "아랍 세계에서 가장 현대적인 국가 중 하나이지만, 가장 억압적인 국가 중 하나"라고 평가하며 인권 상황에 대한 우려를 지속적으로 제기했다.

1964년 5월 12일, 튀니지 정부는 외국인 소유 농지를 국유화하는 조치를 단행했다. 이에 프랑스는 튀니지에 대한 모든 재정 지원(당시 4000.00 만 USD 이상 규모)을 중단했다. 튀니지 국회는 모든 거주자가 소득에 비례하여 "인민 대출"에 의무적으로 가입하도록 하는 법안을 통과시켜 재정 위기에 대응하려 했다. 1970년대 부르기바 대통령은 초기 사회주의 경제 실험을 포기하고 자유주의 노선으로 경제 정책을 전환했으나, 사회주의 두스투르당의 일당 독재 체제는 계속 유지하며 정치적 반대 세력을 억압했다.

1977년부터 2005년 사이 튀니지는 영화 스타워즈 시리즈 5편의 촬영지로 국제적인 주목을 받기도 했다. 1982년에는 수도 튀니스에 팔레스타인 해방기구(PLO) 본부가 이전해 오면서 중동 정치의 중요한 무대가 되기도 했다.

1987년 11월, 의료진이 부르기바 대통령의 통치 부적합 판정을 내린 후, 당시 총리였던 제인 엘아비디네 벤 알리가 튀니지 헌법 제57조에 따라 무혈 쿠데타로 대통령직을 승계했다. 벤 알리의 집권일인 11월 7일은 국경일로 기념되었다. 그는 2011년 1월 민중 봉기로 국외로 도피할 때까지 매 5년마다 실시된 선거에서 압도적인 득표율(마지막 선거는 2009년 10월 25일)로 재선되었으나, 이는 관제 선거라는 비판을 받았다.

벤 알리와 그의 가족들은 부패와 국가 자금 약탈 혐의로 광범위한 비난을 받았다. 경제 자유화 정책은 정실 자본주의와 부정부패가 만연할 수 있는 기회를 제공했으며, 특히 영부인 레일라 벤 알리의 친족인 트라벨시 가문(이메드 트라벨시, 벨하센 트라벨시 등)이 국가 사업 부문의 상당 부분을 통제하며 막대한 부를 축적했다. 레일라 벤 알리 자신도 국영기를 사적인 쇼핑 여행에 이용했다는 비판을 받는 등 사치스러운 생활로 국민적 공분을 샀다. 벤 알리의 사위가 정권의 후계자로 준비되고 있다는 설도 파다했다.

벤 알리 정권 하에서 국제앰네스티, 프리덤 하우스 등 독립적인 국제 인권 단체들은 기본적인 인권과 정치적 권리가 심각하게 침해되고 있다고 지속적으로 보고했다. 정권은 국내 인권 단체의 활동을 가능한 모든 방법으로 방해했으며, 언론 통제도 심각하여 2008년 언론 자유 지수에서 튀니지는 173개국 중 143위를 기록했다. 벤 알리 정권은 이슬람주의 조직을 엄격히 탄압하며 세속주의를 유지했으나, 권위주의 통치, 만연한 부패, 민주주의 부재, 인권 침해 문제로 인해 국민들의 불만은 계속 쌓여갔고, 이는 결국 2011년 재스민 혁명의 배경이 되었다.

3.8. 재스민 혁명과 그 이후

튀니지 혁명(재스민 혁명)은 높은 실업률, 식량 가격 폭등, 만연한 부패, 언론 및 정치적 자유의 부재, 그리고 열악한 생활 조건 등에 대한 국민들의 누적된 불만이 폭발하여 발생한 대규모 시민 저항 운동이었다. 노동조합은 이 시위에서 중요한 역할을 담당했다.

혁명의 직접적인 도화선이 된 사건은 2010년 12월 17일, 26세의 청년 노점상 모하메드 부아지지가 자신의 상품을 압수당하고 공무원으로부터 모욕적인 대우를 받은 것에 항의하여 분신한 것이다. 부아지지는 2011년 1월 4일 사망했고, 그의 죽음은 국민적 분노를 촉발시켰다.

분노와 폭력 시위가 전국적으로 격화되자 2011년 1월 14일, 23년간 장기 집권해 온 제인 엘아비디네 벤 알리 대통령은 결국 사임하고 사우디아라비아로 망명했다. 벤 알리 대통령이 축출된 이후에도 시위는 계속되었으며, 시위대는 이전 집권당이었던 헌정민주연합(RCD)의 완전한 해체와 과도정부에 남아있는 RCD 인사들의 축출을 요구했다. 결국 새로운 과도정부는 이러한 요구를 수용하여 법원은 RCD의 해산과 모든 자산 몰수를 판결했고, 내무부 장관령으로 과거 정치 활동가들을 탄압하는 데 동원되었던 이른바 "정치 경찰" 조직도 해산되었다.

2011년 3월 3일, 임시 대통령은 제헌의회 선거를 같은 해 7월 24일에 실시한다고 발표했으나, 준비 부족 등의 이유로 10월 23일로 연기되었다. 국제 및 국내 참관인단은 이 선거가 자유롭고 공정하게 치러졌다고 평가했다. 선거 결과, 벤 알리 정권 하에서 불법화되었던 온건 이슬람주의 정당인 엔나흐다 운동이 총 217석 중 89석을 차지하며 제1당으로 부상했다.

2011년 12월 12일, 과거 반체제 인사였으며 저명한 인권 운동가였던 몬세프 마르주키가 제헌의회에서 대통령으로 선출되었다. 이후 엔나흐다의 하마디 제발리가 총리로, 에타카톨(민주노동자유포럼)의 무스타파 벤자파르가 의회의장으로 선출되어 연립정부가 구성되었다. 2012년 3월, 엔나흐다는 새 헌법에서 샤리아(이슬람 율법)를 주요 입법 근거로 삼는 것을 지지하지 않겠다고 선언하며 국가의 세속적 성격을 유지하겠다는 입장을 밝혔다. 이는 강경 이슬람주의자들의 비판을 받았으나 다수 세속 정당들의 환영을 받았다.

그러나 민주화 과정은 순탄치 않았다. 2013년 2월 6일, 좌파 야당 지도자이자 엔나흐다에 비판적이었던 쇼크리 벨라이드가 암살당하는 사건이 발생하여 정치적 긴장이 극도로 고조되었고, 제발리 총리가 이에 대한 책임을 지고 사임했다. 이후 알리 라라예드가 총리로 취임했으나, 같은 해 7월 또 다른 야당 지도자인 모하메드 브라흐미가 암살되면서 정국 혼란은 더욱 가중되었다.

이러한 위기 상황 속에서 2014년, 마르주키 대통령은 국가적 화해를 위한 핵심 과제로 튀니지 진실과 존엄 위원회를 설립하여 과거 인권 침해 사례를 조사하도록 했다. 또한 2014년 1월에는 민주적 권리와 자유를 보장하는 내용을 담은 새 헌법이 제정되었다.

2015년에는 외국인 관광객을 대상으로 한 두 차례의 대규모 테러 공격(바르도 국립 박물관 공격, 수스 해변 테러)이 발생하여 국가 안보에 큰 위협이 되었고, 당시 베지 카이드 에셉시 대통령은 국가 비상사태를 연장했다. 한편, 튀니지의 평화적 민주주의 이행 과정을 중재하고 지원한 튀니지 국민 4자 대화 기구는 그 공로를 인정받아 2015년 노벨 평화상을 수상했다.

재스민 혁명은 아랍의 봄으로 알려진 아랍 세계 전역의 유사한 민주화 시위를 촉발시키는 계기가 되었다. 많은 아랍 국가에서 민주화 시도가 실패하거나 내전으로 이어진 반면, 튀니지는 상대적으로 평화적인 민주주의 이행 과정을 밟아 한때 '아랍의 봄의 유일한 성공 사례'로 평가받기도 했다. 그러나 이후에도 정치적 불안정과 경제난은 지속되었고, 민주주의 공고화는 여전히 진행 중인 과제로 남아있다.

3.8.1. 카이스 사이에드 대통령 시대

튀니지의 첫 민주적 선거로 선출된 대통령 베지 카이드 에셉시가 2019년 7월 임기 중 사망한 후, 같은 해 10월 치러진 대통령 선거에서 법학 교수 출신의 무소속 후보 카이스 사이에드가 압도적인 지지로 당선되어 10월 23일 취임했다.

초기에는 국민적 기대를 모았으나, 코로나19 팬데믹으로 인한 경제난 심화, 정치권의 부패와 무능에 대한 국민들의 불만이 커지면서 정치적 위기가 고조되었다. 2021년 7월 25일, 사이에드 대통령은 의회 정지, 총리 해임, 국회의원 면책 특권 철회 등 비상조치를 전격 단행했다. 그는 이러한 조치가 국가 위기 극복을 위한 불가피한 선택이라고 주장했으나, 국내외에서는 헌법적 절차를 무시한 쿠데타라는 비판과 함께 민주주의의 심각한 후퇴라는 우려가 제기되었다.

2021년 9월, 사이에드 대통령은 새로운 헌법 개정안 초안 작성을 위한 위원회를 임명할 계획을 발표했고, 대통령의 권한을 대폭 강화하는 내용의 신헌법안은 2022년 7월 25일 국민투표를 통해 통과되었다. 그러나 이 국민투표는 주요 야당들의 보이콧 속에 투표율이 약 30%에 그쳐 정당성 논란을 낳았다. 같은 해 9월 29일에는 나줄라 부덴을 새 총리로 임명하여 아랍 세계 최초의 여성 총리가 탄생했으나, 실권은 대통령에게 집중되었다는 평가가 지배적이다.

사이에드 대통령은 사법부에 대한 통제도 강화했다. 2022년 2월, 기존의 최고 사법 평의회를 해산하고 대통령이 통제하는 임시 기구를 설치했으며, 이를 통해 다수의 판사들을 해임하는 등 사법부 독립성 훼손 논란을 일으켰다. 정치적 반대파에 대한 탄압도 이어져, 2023년 4월에는 최대 야당인 엔나흐다당 본부가 폐쇄되고 지도자 라시드 간누시가 체포되었으며, 같은 해 10월에는 이전 집권당 RCD에서 파생된 자유헌정당(FDL) 대표 아비르 무시가 구금되는 등 주요 반대파 인사들이 사법 처리 대상이 되었다.

대외적으로는 2022년 2월 튀니지가 아프리카 연합(AU) 평화안보이사회 이사국(2022년~2024년 임기)으로 선출되기도 했으나, 유럽 연합(EU)과는 이주 문제 및 민주주의 후퇴 문제로 갈등을 빚기도 했다. 2023년 9월에는 이주 문제를 논의하기 위한 EU 집행위원회 대표단의 방문을 연기 요청했고, 카멜 페키 내무장관은 "튀니지는 다른 나라의 국경 수비대 역할을 할 수 없다"고 발언했다. 2023년 10월에는 EU의 재정 지원을 거부하기도 했다. 한편, 심각한 경제난 해결을 위해 국제 통화 기금(IMF)과의 구제 금융 협상을 진행했으나 난항을 겪고 있다.

2024년 10월 6일 치러진 대통령 선거에서 사이에드 대통령은 90% 이상의 압도적인 득표율로 재선에 성공했으나, 주요 5개 정당이 선거 보이콧을 촉구한 가운데 투표율은 28.8%라는 저조한 기록을 보였다. 이러한 일련의 조치들과 정치 상황은 튀니지가 재스민 혁명 이후 어렵게 이룩한 민주주의의 성과를 되돌리고 권위주의 체제로 회귀하고 있다는 국내외의 깊은 우려를 낳고 있으며, 튀니지의 미래에 대한 불확실성을 증폭시키고 있다.

4. 지리

튀니지는 북아프리카 마그레브 지역에 위치하며, 지중해 연안 국가이다. 서쪽과 남서쪽으로는 알제리(국경 길이 965 km), 남동쪽으로는 리비아(국경 길이 459 km)와 국경을 접하고, 북쪽과 동쪽은 지중해에 면한다. 지리적으로는 북위 30도에서 38도, 동경 7도에서 12도 사이에 자리 잡고 있다. 국토 면적은 16.36 만 km2이다. 아프리카 대륙의 최북단 지점인 라스 벤 사카(또는 케이프 안젤라)가 튀니지에 있다. 튀니지는 지중해를 사이에 두고 북동쪽으로는 이탈리아의 판텔레리아섬, 람페두사섬, 시칠리아섬과 마주하고 있으며, 동쪽으로는 몰타와 해상 국경을 공유한다. 해안선 길이는 약 1148 km이다. (일부 자료에서는 약 1300 km로 언급되기도 한다.)

튀니지는 국토가 남북으로 길게 뻗어 있어(북단에서 남단까지 약 850 km), 비교적 작은 면적에도 불구하고 다양한 지리적 환경을 보인다. 크게 북부의 텔(Tell) 지역, 중부의 스텝(Steppe) 지역, 남부의 사하라(Sahara) 지역으로 나눌 수 있다. 수도 튀니스는 튀니스 호수로 이어지는 언덕 경사면에 건설되었으며, 튀니스 호수와 세주미 호수 사이의 좁은 육괴 교차점에 위치한다.

4.1. 지형

튀니지의 지형은 북부, 중부, 남부로 갈수록 뚜렷한 차이를 보인다.

- 북부: 아틀라스 산맥의 동쪽 끝부분이 북동 방향으로 국토를 가로지르며 도르살 산맥(튀니지 등줄산맥)을 형성한다. 이 산맥의 북쪽에는 낮은 구릉과 평원으로 이루어진 비옥한 텔(Tell) 지역이 펼쳐져 있으며, 메제르다강이 이 지역을 흘러 가장 중요한 곡창지대인 메제르다 평야를 이룬다.

텔 지역 북서부의 크루미르(Khroumirie) 산지는 해발 1050 m에 이르며 겨울에는 눈이 내리기도 한다. 튀니지의 최고봉은 샹비산(해발 1544 m)으로 도르살 산맥에 속한다.

- 중부: 동부 지중해 연안을 따라 넓게 발달한 사헬(Sahel) 해안 평야는 세계적으로 유명한 올리브 재배 지역이다. 사헬 평야 내륙, 즉 도르살 산맥과 가프사 남쪽 구릉지대 사이에는 스텝(Steppe) 지대가 나타난다. 이 지역은 서부의 스텝 고원(해발 400 m~800 m)과 동부의 스텝 평원(해발 400 m 미만)으로 구분된다.

- 남부: 국토의 약 40%를 차지하는 남부는 대부분 준건조 지역이거나 사하라 사막의 일부이다.

사하라 사막 북쪽 가장자리에는 가베스만에서 알제리까지 동서로 이어지는 일련의 염호, 즉 쇼트(chott 또는 shatt)들이 분포한다. 이 중 쇼트 엘 제리드(제리드호)는 해수면보다 17 m 낮은 튀니지의 최저 지점이다. 사하라 사막은 바람에 의해 끊임없이 모습이 변하는 에르그(모래사막), 돌과 자갈로 덮인 레그(자갈사막), 식생이 거의 없는 하마다(암석사막) 등 다양한 형태로 나타나며, 모래사막은 일부이고 대부분은 자갈사막과 암석사막이다. 제르바섬은 가베스만 연안에 위치한다.

튀니지에는 5개의 육상 생태 지역이 있다: 지중해 구과수 및 혼합림, 사하라 염생 식물 지대, 지중해 건조 삼림 및 스텝, 지중해 삼림 및 숲, 그리고 북사하라 스텝 및 삼림 지대이다.

4.2. 기후

튀니지의 기후는 지역에 따라 다양하게 나타난다.

- 북부: 해안가를 중심으로 온화하고 비가 많이 내리는 겨울과 덥고 건조한 여름을 특징으로 하는 전형적인 지중해성 기후를 보인다. 이 지역은 연간 강수량이 비교적 풍부하여, 수도 튀니스의 연간 강수량은 약 470 mm이며, 북부의 비제르테와 같은 일부 지역은 1000 mm를 넘기도 한다. 겨울철 북부 산간 지역에는 눈이 내리기도 한다.

- 중부 및 남부: 내륙으로 갈수록 강수량이 급격히 줄어들면서 스텝 기후가 나타나며, 남부 지역은 광대한 사하라 사막의 영향으로 사막 기후를 보인다. 이 지역들은 연중 건조하고 일교차가 크다. 봄부터 여름철에는 사하라 사막에서 발원하는 뜨겁고 건조한 바람인 시로코가 북쪽으로 불어와 고온 건조한 날씨를 유발하기도 한다.

- 계절 변화: 여름(6월~8월)은 전반적으로 덥고 건조하며, 특히 남부 내륙은 매우 고온이다. 튀니스의 7월 평균 기온은 29.3℃이나 40℃ 이상 오르기도 한다. 겨울(12월~2월)은 북부 지역을 중심으로 비교적 온화하고 습윤하며, 남부 지역은 밤에 기온이 크게 떨어질 수 있다. 12월 평균 기온은 11.4℃이나 겨울에는 6~7℃ 정도로 떨어지는 경우도 잦다. 봄과 가을은 일반적으로 쾌적한 날씨를 보인다.

튀니지는 세계에서 18번째로 물 부족 스트레스가 심한 국가로 분류된다.

5. 정치

튀니지는 대통령제 공화국으로, 재스민 혁명 이후 민주주의로의 전환을 시도했으나 최근 정치적 변화를 겪고 있다. 정부는 대통령, 총리, 의회로 구성되며, 2022년 신헌법 채택 이후 대통령의 권한이 강화되었다. 혁명 이후 다당제가 도입되었으나 정치 지형은 유동적이며, 사법 시스템은 프랑스 대륙법의 영향을 받았다. 인권 상황은 혁명 이후 개선되었으나 여전히 도전 과제에 직면해 있다. 2014년부터 2020년까지 튀니지는 이코노미스트 인텔리전스 유닛의 민주주의 지수에 따라 아랍 세계에서 유일한 민주주의 국가로 간주되었으나, 민주주의 후퇴 이후 현재는 "혼합 정권"으로 분류된다. V-Dem 민주주의 지수에 따른 선거 민주주의 점수는 2020년 0.727에서 2022년 0.307로 하락했다.

5.1. 정부 구조

튀니지는 2022년 개정 헌법에 따라 대통령 중심 공화제를 채택하고 있다. 국가 권력은 입법부, 행정부, 사법부로 분립된다.

- 대통령: 국가 원수이자 행정부의 최고 책임자이다. 국민 직접 선거로 선출되며 임기는 5년이고 연임 제한은 없다. 총리 및 각료 임명권, 군 통수권, 계엄 선포권, 법률 공포권, 조약 체결 및 비준권 등 광범위한 권한을 가진다. 헌법에 따라 대통령의 종교는 "이슬람이어야 한다"고 명시되어 있다.

- 총리 및 내각: 총리는 대통령이 임명하며, 대통령의 정책을 보좌하고 행정 각부를 총괄한다. 내각(각료회의)은 대통령이 총리의 제청을 받아 임명하는 각료들로 구성되며, 대통령에게 책임을 진다.

- 의회: 2022년 헌법에 따라 양원제로 운영된다.

- 인민대표회의(Assembly of the Representatives of the People): 하원에 해당하며, 국민 직접 선거로 선출되는 의원들로 구성된다. 임기는 5년이다. 주요 권한은 법률 제정, 예산 심의 및 승인, 정부 감독 등이다. (2021년 7월 카이스 사이에드 대통령에 의해 기능 정지되었다가 2022년 12월 선거를 통해 재구성)

- 지역지방 평의회(National Council of Regions and Districts): 상원에 해당하며, 간접 선거를 통해 선출되는 지역 대표들로 구성된다. 2022년 헌법에 의해 신설되었으며, 지역 발전 계획 및 관련 법안 심의 등의 권한을 갖는다. (2023년 12월 첫 선거 실시)

혁명 이전에는 양원제 의회에서 여성 의석이 20% 이상을 차지하여 아랍 세계에서는 드문 경우였다. 2011년 제헌의회에서는 여성 의석이 24%에서 31% 사이를 차지했다.

5.2. 주요 정당

재스민 혁명 이후 튀니지에는 다당제가 도입되어 100개가 넘는 정당이 합법적으로 활동하게 되었다. 그러나 정치 지형은 매우 유동적이며, 주요 정당들의 부침이 계속되고 있다.

- 혁명 이전 야당: 제인 엘아비디네 벤 알리 정권 하에서는 진보민주당(PDP), 노동과 자유를 위한 민주광장(FDTL, 또는 에타카톨), 에타즈디드 운동(변혁 운동) 등이 소수의 독립적인 야당으로 존재했다.

- 엔나흐다 운동: 온건 이슬람주의 정당으로, 혁명 이후 첫 선거에서 제1당으로 부상하여 연립 정부를 구성하는 등 주요 정치 세력으로 활동했다. 그러나 카이스 사이에드 대통령 집권 이후 지도부가 체포되고 2023년 4월 당 본부가 폐쇄되는 등 활동이 크게 위축되었다.

- 니daa 투네스: 2012년 창당된 세속주의 정당으로, 2014년 총선과 대선에서 승리하여 주요 정당으로 부상했으나 이후 내분으로 약화되었다.

- 7월 25일 운동: 현재 카이스 사이에드 대통령을 지지하는 정치 세력으로, 2021년 대통령의 의회 해산 및 비상조치 이후 영향력을 확대하고 있다. 명확한 당 조직보다는 대통령 지지 연대의 성격이 강하다.

- 자유헌정당: 이전 집권당이었던 헌정민주연합(RCD)의 후신 격인 정당으로, 아비르 무시 대표를 중심으로 활동하며 사이에드 대통령에 비판적인 입장을 취하고 있다. 2023년 10월 아비르 무시 대표가 구금되었다.

- 기타 정당: 공화국을 위한 회의(CPR), 사회민주노선(알 마사르, 구 에타즈디드 운동 등 통합) 등 여러 중소 정당들이 존재하며, 이합집산을 반복하고 있다. 과거 튀니지 공산당의 흐름을 잇는 세력도 알 마사르 등에 통합되었다. 이슬람주의 정당들도 존재했으나 과거에는 결성이 금지되기도 했다.

혁명 이후 등장한 정당들은 이슬람주의, 세속주의, 좌파, 중도 등 다양한 이념적 스펙트럼을 보이지만, 경제난 해결, 민생 안정, 민주주의 공고화 등의 과제에 직면하며 정치적 불안정이 지속되고 있다. 특히 카이스 사이에드 대통령의 권력 강화 이후 정당 정치의 역할이 축소되고 있다는 평가도 있다.

5.3. 사법

튀니지의 사법 체계는 기본적으로 프랑스의 대륙법 체계에 큰 영향을 받았으며, 개인 신분법(가족, 상속 등) 분야에서는 이슬람법의 요소가 일부 반영되어 있다. 샤리아 법원은 1956년 독립 직후 폐지되었다.

- 주요 법원:

- 일반 법원: 민사, 형사, 상사 사건 등을 다루며, 1심 법원, 항소 법원, 최고 법원(파기원)으로 구성된 3심제를 기본으로 한다.

- 행정 법원: 행정기관의 처분과 관련된 소송을 담당한다.

- 군사 법원: 군인 및 군 관련 범죄를 다룬다.

- 헌법 재판소: 2014년 헌법에 따라 설립이 규정되었으나, 실제 구성과 운영은 지연되다가 2022년 신헌법 체제 하에서 그 역할과 구성에 변화가 있었다. 법률의 위헌 여부 심사, 대통령 및 의회 선거 관련 분쟁 해결 등의 기능을 담당한다.

- 재판관 임명: 전통적으로 최고 사법 평의회(Supreme Judicial Council)가 재판관의 임명, 승진, 징계 등을 관장하며 사법부의 독립성을 보장하는 역할을 해왔다. 그러나 2022년 카이스 사이에드 대통령은 기존 최고 사법 평의회를 해산하고 대통령이 통제하는 임시 기구를 설치하여 재판관들을 해임하는 등 사법부 독립성에 대한 논란이 커지고 있다.

- 사법부 독립성: 재스민 혁명 이후 사법부 독립은 중요한 개혁 과제였으나, 최근 대통령의 사법부 개입 조치로 인해 그 독립성이 심각하게 훼손되었다는 국내외의 비판이 제기되고 있다. 이는 튀니지 민주주의의 후퇴를 보여주는 중요한 지표로 여겨진다.

5.4. 인권

튀니지의 인권 상황은 재스민 혁명 이후 상당한 개선을 이루었으나, 최근 몇 년간 다시 후퇴하는 양상을 보이며 여러 도전 과제에 직면해 있다.

- 혁명 이전: 제인 엘아비디네 벤 알리 정권(1987년~2011년) 하에서는 기본적인 인권과 정치적 자유가 심각하게 억압되었다. 언론 통제, 야당 및 시민사회 탄압, 고문 및 부당 구금 등이 만연했으며, 국제 인권 단체들로부터 지속적인 비판을 받았다.

- 혁명 이후 변화: 재스민 혁명은 언론의 자유, 집회 및 결사의 자유, 정치 참여 확대 등 인권 상황에 긍정적인 변화를 가져왔다. 2014년 제정된 헌법은 다양한 기본권을 보장했으며, 진실과 존엄 위원회가 설립되어 과거 인권 침해 사례를 조사하기도 했다. 여성의 권리 신장을 위한 노력도 일부 이루어졌고, 다양한 시민사회단체들이 활발하게 활동했다.

- 현재 도전 과제:

- 언론의 자유: 혁명 초기에는 크게 신장되었으나, 최근 정부 비판적인 언론인이나 블로거에 대한 기소, 압수수색, 사이버 괴롭힘 등이 증가하며 위축되고 있다는 우려가 크다. 특히 2022년 제정된 사이버 범죄 관련 법령(튀니지 54호 법령)은 "허위 정보 유포"를 이유로 광범위하게 언론 탄압에 사용될 수 있다는 비판을 받고 있다. 해당 법령 24조는 이러한 정보를 유포하는 자에게 최대 5년의 징역과 최대 5만 디나르의 벌금을 부과하며, 공무원에 대한 내용일 경우 처벌이 가중된다.

- 여성 권리: 튀니지는 아랍권에서 비교적 여성 권리가 진보된 국가로 평가받아 왔으며, 개인 지위법(1956년 제정)을 통해 일부다처제 금지, 여성의 이혼권 인정 등 성과가 있었다. 이 법은 종교에 관계없이 모든 튀니지인에게 적용된다. 1993년 개혁에는 외국인과 결혼하여 해외에 거주하는 경우에도 튀니지 여성이 시민권을 이전할 수 있도록 하는 조항이 포함되었다. 혁명 이후에도 여성의 정치 참여가 확대되었으나, 여전히 가정 폭력, 경제적 불평등, 보수적 사회 관념으로 인한 차별 등은 해결해야 할 과제로 남아있다. 최근 정치적 혼란 속에서 여성 권리 증진 노력이 후퇴할 수 있다는 우려도 제기된다.

- 소수자 권리: 성소수자(LGBT)는 여전히 법적 차별과 사회적 낙인에 직면해 있으며, 동성애는 형사 처벌 대상이다. 인종적 소수자(특히 흑인 튀니지인)에 대한 차별 문제도 존재한다. 종교적 소수자의 권리는 비교적 보장되는 편이나, 이슬람 근본주의 세력의 부상 가능성은 잠재적 위협 요인이다.

- 집회 및 결사의 자유: 혁명 이후 활발했던 집회 및 시위가 최근 들어 다시 제약을 받는 경우가 발생하고 있으며, 특히 정부 비판적인 시위에 대해서는 강경하게 대응하는 경향이 나타나고 있다. 야당 및 시민사회단체에 대한 압박도 증가하고 있다.

- 사법 정의 및 책임 규명: 과거 인권 침해에 대한 완전한 책임 규명과 사법 정의 실현은 미흡하다는 평가가 있으며, 사법부의 독립성 약화는 이러한 문제를 더욱 심화시킬 수 있다.

카이스 사이에드 대통령 집권 이후 권위주의적 통치 강화 움직임은 튀니지가 어렵게 이룬 민주주의와 인권의 성과를 심각하게 위협하고 있다는 국내외의 깊은 우려를 낳고 있다.

6. 행정 구역

튀니지는 24개의 주(아랍어: ولاية, 윌라야)로 구성된다. 각 주의 주지사는 대통령이 임명한다. 주는 다시 총 264개의 군(아랍어: معتمدية, 무타마디야)으로 나뉘며, 군은 여러 개의 지방자치단체(아랍어: بلدية, 발라디야)와 구역(아랍어: عمادة, 이마다)으로 세분된다.

다음은 튀니지의 24개 주 목록이다:

- 아리아나 (Ariana)

- 베자 (Béja)

- 벤아루스 (Ben Arous)

- 비제르테 (Bizerte)

- 가베스 (Gabès)

- 가프사 (Gafsa)

- 젠두바 (Jendouba)

- 카이르완 (Kairouan)

- 카세린 (Kasserine)

- 케빌리 (Kebili)

- 케프 (Kef)

- 마디아 (Mahdia)

- 마누바 (Manouba)

- 메드닌 (Medenine)

- 모나스티르 (Monastir)

- 나뵐 (Nabeul)

- 스팍스 (Sfax)

- 시디부지드 (Sidi Bouzid)

- 실리아나 (Siliana)

- 수스 (Sousse)

- 타타우인 (Tataouine)

- 토죄르 (Tozeur)

- 튀니스 (Tunis)

- 자구완 (Zaghouan)

주요 도시로는 수도인 튀니스를 비롯하여 스팍스, 수스, 카이르완, 비제르테, 가베스, 아리아나 등이 있다. 이러한 도시들은 각 주의 행정, 경제, 문화 중심지 역할을 한다. 2014년 인구 조사 기준 가장 큰 도시들은 다음과 같다:

| 순위 | 도시 | 주 | 인구 (2014년) |

|---|---|---|---|

| 1 | 튀니스 | 튀니스주 | 1,066,961 |

| 2 | 스팍스 | 스팍스주 | 330,440 |

| 3 | 수스 | 수스주 | 271,428 |

| 4 | 에타다멘-므닐라 | 아리아나주 | 196,298 |

| 5 | 카이르완 | 카이르완주 | 186,653 |

| 6 | 가베스 | 가베스주 | 152,921 |

| 7 | 비제르테 | 비제르테주 | 142,966 |

| 8 | 라 수크라 | 아리아나주 | 129,693 |

| 9 | 아리아나 | 아리아나주 | 114,486 |

| 10 | 사키에트 에다이에르 | 스팍스주 | 113,776 |

7. 국제 관계

튀니지는 독립 이후 비동맹 중립 노선을 기본으로 하면서도 유럽 연합(EU), 미국 등 서방 국가들과 우호적인 관계를 유지해왔으며, 동시에 아랍 연맹, 아프리카 연합(AU) 등 아랍 및 아프리카 지역 기구에서도 활발한 역할을 수행하고 있다. 현재 160개국 이상과 외교 관계를 맺고 있다.

- 외교 정책 기조: 하비브 부르기바 초대 대통령은 비동맹주의를 표방하면서도 EU(당시 유럽 경제 공동체), 파키스탄, 미국과의 긴밀한 관계를 강조했다. 이후 제인 엘아비디네 벤 알리 대통령 역시 서방과의 우호 관계를 유지하면서 아랍 및 아프리카 지역 문제에 적극적으로 참여하는 정책을 펼쳤다. 재스민 혁명 이후 들어선 정부들도 실용주의적 외교 노선을 이어가고 있으나, 국내 정치 상황 변화에 따라 대외 관계에도 일부 변동성이 나타나고 있다.

- 주요국과의 관계:

- 프랑스: 구 식민 모국으로서 역사적으로 깊은 관계를 맺고 있으며, 경제, 문화, 정치 등 다방면에서 긴밀한 협력 관계를 유지하고 있다. 독립 직후에는 프랑스군 비제르테 해군 기지 문제와 알제리 전쟁에 대한 입장 차이로 갈등을 겪기도 했으나, 1970년대 이후로는 대체로 우호적인 관계가 지속되었다.

- 이탈리아: 지리적으로 가까워 경제 및 문화 교류가 활발하며, 해상 안보 및 불법 이민 문제 등에서 협력하고 있다.

- 미국: 튀니지는 미국의 주요 비NATO 동맹국(MNNA) 지위를 가지고 있으며, 안보 및 경제 분야에서 협력하고 있다.

- 리비아, 알제리: 인접국으로서 국경 관리, 안보, 경제 협력 등 다양한 현안을 공유하고 있다. 과거 리비아와는 1974년 단명한 아랍 이슬람 공화국 합방 선언 및 이후 가프사 사건(1980년) 등으로 갈등을 겪기도 했으나, 현재는 관계 개선을 모색하고 있다.

- 국제기구 활동:

- 유럽 연합: 튀니지는 EU와 유럽 인근 정책(ENP)에 포함되어 있으며, 1995년 지중해 국가 최초로 EU와 연합 협정을 체결하여 자유무역지대를 형성하는 등 경제적으로 매우 긴밀한 관계를 맺고 있다.

- 아랍 연맹: 1958년 가입. 1980년대에는 본부가 이집트 카이로에서 튀니스로 이전되어 1990년대 이집트의 연맹 복귀 전까지 아랍권의 중심 역할을 하기도 했다. 팔레스타인 문제에 있어서는 팔레스타인 해방기구(PLO)를 지지하며, 1982년부터 1994년까지 PLO 본부가 튀니스에 위치하기도 했다. (1985년 이스라엘 공군의 PLO 본부 폭격 사건인 나무다리 작전 발생) 튀니지는 이스라엘을 국가로 승인하고 있으나, 관계가 우호적이지는 않으며 과거 2008-2009년 가자 분쟁 시 이스라엘을 비난한 바 있다.

- 아프리카 연합: AU의 창립 회원국으로서 아프리카 대륙의 평화, 안보, 경제 발전에 기여하고 있다. 2022년~2024년 임기의 AU 평화안보이사회 이사국으로 활동하기도 했다.

- 기타: 유엔, 프랑코포니 국제 기구(OIF), 이슬람 협력 기구(OIC), 동남아프리카 공동시장(COMESA), 비동맹 운동, 국제형사재판소, 77 그룹 등 다양한 국제기구의 회원국으로 활동하고 있다.

최근 카이스 사이에드 대통령 집권 이후 일부 서방 국가 및 국제기구와 인권 및 민주주의 후퇴 문제로 마찰을 빚기도 하며, 대외 관계의 불확실성이 증가하고 있다. 특히 2023년에는 EU 집행위원회와 이주 문제로 갈등을 겪으며 EU의 재정 지원을 거부하기도 했다.

7.1. 대한민국과의 관계

대한민국과 튀니지는 1969년 3월 31일 외교 관계를 수립하였다. 양국은 수교 이래 정치, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 발전시켜왔다. 조선민주주의인민공화국과는 1975년에 수교하였다.

- 외교 관계 수립 및 발전: 대한민국은 1969년 튀니지에 상주 대사관을 개설하였으며, 튀니지는 1990년 대한민국에 상주 대사관을 개설하였다. 양국은 고위급 인사 교류, 국제무대에서의 상호 지지 등을 통해 정치적 협력 관계를 다져왔다. 2018년 10월 기준 재튀니지 한국 교민은 136명, 2019년 12월 기준 재한 튀니지인은 907명이다.

- 경제 교류: 양국 간 교역 규모는 크지 않으나, 자동차, 전자제품, 기계류 등을 중심으로 교역이 이루어지고 있다. 한국 기업의 튀니지 진출 및 투자도 이루어지고 있으며, 튀니지는 북아프리카 및 유럽 시장 진출의 교두보로서 잠재력을 가지고 있다. 튀니지는 한국에 인광석, 올리브유 등을 수출한다. 개발 협력 분야에서는 한국국제협력단(KOICA)을 통해 공적개발원조(ODA) 사업이 진행되어 튀니지의 경제 사회 발전에 기여하고 있다.

- 문화 및 인적 교류: 태권도, K-pop 등 한국 문화가 튀니지에 소개되어 인기를 얻고 있으며, 학술 교류, 인적 교류 프로그램도 꾸준히 이루어지고 있다. 튀니지에서는 한국어 학습에 대한 관심도 증가하고 있다. 2017년에는 한국인 청년 고승규가 튀니지 예능 프로그램에 출연하여 큰 인기를 얻으며 양국 문화 교류의 상징적인 사례가 되기도 했다.

- 최근 동향: 양국은 ICT, 신재생 에너지, 관광 등 새로운 분야에서의 협력 확대를 모색하고 있으며, 민간 차원의 교류도 점차 활성화되고 있다.

주한 튀니지 대사관은 서울특별시 용산구 독서당로 122 (한남동)에 위치하고 있으며, 주튀니지 대한민국 대사관은 수도 튀니스에 있다.

8. 군사

튀니지군은 튀니지 육군, 튀니지 해군, 튀니지 공군의 3군으로 구성되며, 내무부 소속의 국가경비대와 해안경비대가 준군사조직으로 존재한다. 성인 남성을 대상으로 선발 징병제를 실시하고 있다.

- 조직 및 병력:

- 육군: 2008년 기준 약 27,000명. 주력 전차 약 84대, 경전차 약 48대 보유.

- 해군: 2008년 기준 약 4,800명. 초계정 25척 및 기타 함정 6척 운용.

- 공군: 2008년 기준 항공기 154대, 무인 항공기(UAV) 4기 보유.

- 국가경비대: 2008년 기준 약 12,000명. 국경 경비 및 국내 치안 유지 임무 수행.

- 국방 예산: 2006년 기준 국내총생산(GDP)의 1.6% 수준이었다.

- 국방 정책 및 역할: 튀니지군의 주된 임무는 국가 방위와 내부 안보 유지이다. 역사적으로 군은 외부 위협으로부터 국가를 방어하는 전문적이고 비정치적인 역할을 수행해왔다. 그러나 2011년 재스민 혁명 이후 행정부의 지시에 따라 국내 안보 및 인도주의적 위기 대응에 대한 책임이 점차 커지고 있다.

- 주요 활동: 튀니지군은 유엔 평화유지군 활동에 적극 참여해왔다. 과거 파병 지역으로는 콩고 민주 공화국, 에티오피아/에리트레아, 캄보디아(UNTAC), 나미비아(UNTAG), 소말리아, 르완다, 부룬디, 서사하라(MINURSO) 등이 있으며, 1960년대에는 콩고 작전(ONUC)에도 참여했다.

- 국제 평화 지수: 2024년 세계 평화 지수(GPI)에 따르면 튀니지는 세계에서 73번째로 평화로운 국가로 평가되었다.

- 무기 체계: 과거 중국으로부터 일부 초계정을 도입한 사례를 제외하고는 대부분 서방 기준의 무기 체계를 운용하고 있다.

9. 경제

튀니지는 농업, 광업, 제조업, 석유 제품, 관광업 등 다양한 산업 구조를 가진 수출 지향적 경제 국가이다. 1990년대 초반부터 평균 5%의 GDP 성장률을 기록했으나, 정치 엘리트와 연계된 부패 문제로 어려움을 겪기도 했다. 2009년 세계 경제 포럼은 튀니지를 아프리카에서 가장 경쟁력 있는 경제로 평가한 바 있다. 명목 GDP는 2008년 기준 410.00 억 USD (구매력 평가 기준 820.00 억 USD)였다. 튀니지 형법은 적극적 및 수동적 뇌물 수수, 직권 남용, 강요, 이해 충돌 등 여러 형태의 부패를 범죄로 규정하고 있으나, 반부패 체계가 효과적으로 시행되지는 못하고 있다는 평가가 있다. 다만, 국제투명성기구가 발표하는 부패인식지수에 따르면 2016년 튀니지는 북아프리카 국가 중 가장 부패가 적은 국가(41점)로 평가되었다.

2024년 세계 혁신 지수에서는 81위를 기록했다. 그러나 최근 몇 년간 정치적 불안정, 높은 청년 실업률, 러시아의 우크라이나 침공으로 인한 세계 식량 공급망 불안정 등으로 경제적 어려움이 가중되고 있다. 2022년 2월에는 경기 침체, 공공 부채 증가, 인플레이션, 실업 문제 해결을 위해 국제 통화 기금(IMF)과 구제 금융 예비 협상을 시작했다.

- GDP 구성: 농업 11.6%, 산업 25.7%, 서비스업 62.8% (2008년 기준).

- 실업률: 특히 청년층의 높은 실업률이 지속적인 사회 문제로 남아있다.

9.1. 주요 산업

튀니지 경제는 농업, 광업, 제조업, 관광업, 에너지 산업 등이 주요 축을 이루고 있다.

9.1.1. 농업

튀니지 국토의 약 31.7%가 경작 가능한 농지이며(목초지 포함 시 약 62%), 북아프리카에서 비교적 양호한 농업 환경을 갖추고 있다. 주요 농산물은 다음과 같다.

- 올리브: 세계적인 올리브 및 올리브유 생산국 중 하나로, 특히 사헬 해안 평야 지역이 주요 산지이다. 2005년 기준 올리브 생산량은 세계 5위(70만 톤, 세계 시장 점유율 4.8%), 올리브유 생산량은 세계 4위(15만 톤, 6.4%)를 기록했다.

- 곡물: 밀(2005년 136만 톤)은 주로 북부에서, 보리(2005년 44만 톤)는 주로 남부에서 생산된다.

- 과일 및 채소: 대추야자(2005년 13만 톤, 세계 시장 점유율 1.8%), 포도, 감귤류(특히 자몽, 2005년 7.2만 톤, 세계 10위), 토마토(2005년 92만 톤) 등이 주요 생산 품목이다.

- 축산업: 양을 중심으로 한 축산업이 북부 지역에 집중되어 있으나, 농업에서 차지하는 비중은 중부와 남부 지역이 더 높다. 낙타(2005년 23만 두, 세계 시장 점유율 1.2%)도 사육된다.

과거 식량 자급률이 100%를 넘기도 했으나, 최근 기후 변화와 물 부족 문제로 어려움을 겪고 있다.

9.1.2. 광업

튀니지는 특히 인광석 자원이 풍부하며, 그 외 석유, 천연가스 등도 채굴된다.

- 인광석: 가프사 지역을 중심으로 대규모 광산이 있으며, 세계 5위권의 인광석 생산 및 수출국이다. 2004년 기준 인산칼슘 생산량은 240만 톤(세계 시장 점유율 5.4%)이었다. 인광석을 원료로 하는 인산(세계 3위, 63만 톤, 3.7%) 및 인산 비료(세계 7위, 97만 톤, 2.9%) 생산도 활발하다.

- 석유 및 천연가스: 1964년 남부 엘 부르마(El Bourma) 유전에서 처음 석유가 발견된 이후 개발이 진행되어 왔다. 2008년 기준 일일 석유 생산량은 약 97,600 배럴이었다. 가베스만 연안에도 유전이 존재한다. 2004년 기준 원유 채굴량은 317만 톤, 천연가스 채굴량은 82조 줄(J)이었다. 현재 약 12개의 유전이 가동 중이다.

- 기타 광물: 아연, 수은, 철광석, 납 등도 채굴된다. 이러한 광물 자원은 아틀라스 산맥의 지질 구조와 관련이 깊다.

9.1.3. 제조업

튀니지의 제조업은 농산물 가공을 기반으로 한 식품 공업, 광물 자원과 연계된 화학 공업, 그리고 유럽 시장을 겨냥한 의류, 자동차 부품, 전기전자 기기 제조 등이 중심을 이룬다.

- 의류 및 신발: 유럽 브랜드의 하청 생산 기지 역할을 하며, 주요 수출 품목 중 하나이다.

- 자동차 부품: 유럽 자동차 회사에 부품을 공급하는 산업이 발달해 있다.

- 전기 및 전자 기기: 조립 및 부품 생산이 이루어진다.

- 식품 가공업: 올리브유, 채소 통조림 등이 주요 생산품이다.

- 화학 공업: 인광석을 기반으로 한 비료 생산이 핵심이며, 황산(세계 6위, 486만 톤, 4.8%) 등도 생산된다.

주요 공업 도시는 수도 튀니스이다. 에어버스, 휴렛 팩커드 등 다국적 기업들이 튀니지에 생산 시설이나 고객 서비스 센터를 운영하기도 했다.

9.1.4. 관광업

관광업은 튀니지 경제의 중요한 한 축으로, 외화 획득과 고용 창출에 크게 기여한다. 2009년 기준 관광업은 GDP의 7%, 총 고용의 37만 명을 차지했다.

- 주요 관광 자원:

- 고대 유적지: 카르타고 유적, 엘젬 원형극장, 두가 등 유네스코 세계유산으로 등재된 로마 및 카르타고 시대 유적지가 풍부하다.

- 지중해 해변: 함마메트, 수스, 모나스티르, 제르바섬 등 아름다운 해변과 휴양 시설을 갖춘 도시들이 많아 유럽 관광객들에게 인기가 높다. "황금빛 해변, 햇살 좋은 날씨, 저렴한 럭셔리"로 알려져 있다.

- 사하라 사막: 남부 지역의 사하라 사막은 독특한 풍경과 문화를 체험할 수 있는 관광 상품을 제공한다. 토죄르, 두즈 등이 사막 관광의 거점이다.

- 문화 관광: 튀니스의 메디나(구시가지), 카이르완의 이슬람 유적, 시디부사이드의 아름다운 마을 풍경 등도 중요한 관광 자원이다.

2015년 발생한 테러 공격으로 관광 산업이 큰 타격을 입었으나, 이후 점진적인 회복세를 보이고 있다.

9.1.5. 에너지

튀니지에서 사용되는 전력의 대부분은 국영 기업인 튀니지 전기 가스 회사(STEG, Société Tunisienne de l'Electricité et du Gaz프랑스어)에 의해 국내에서 생산된다. 2008년 기준 총 13,747 기가와트시(GWh)의 전력이 생산되었다.

- 석유 및 천연가스: 국내 석유 및 천연가스 생산은 에너지 수요의 일부를 충당하지만, 에너지 자립도는 높지 않다. (광업 부문 참조)

- 전력 생산 구조: 주로 화력 발전에 의존하고 있으며, 증기 터빈(44%), 복합 화력(43%), 가스 터빈(11%) 순이다. 풍력, 수력, 태양광 등 신재생 에너지 비중은 2% 수준으로 아직 미미하다(2008년 기준).

- 에너지 정책 및 개발 계획: 튀니지 정부는 에너지 수급 안정을 위해 에너지원 다변화와 신재생 에너지 개발에 관심을 기울이고 있다. 과거 2020년까지 2기의 원자력 발전소(각각 900~1000 MW급) 건설을 계획하고 프랑스와 기술 협력 협정을 체결하기도 했으나, 2015년경 이 계획은 포기되었다. 대신 신재생 에너지, 석탄, 셰일가스, 액화천연가스(LNG) 도입, 이탈리아와의 해저 전력망 연결(엘메드 인터커넥터) 등을 고려하고 있다.

튀니지 국립 에너지 보존청이 제안한 "튀니지 태양광 계획"(실제로는 태양광에 국한되지 않는 신재생 에너지 전략)에 따르면, 2030년까지 전력 생산에서 신재생 에너지 비중을 30%로 높이는 것을 목표로 하며, 이 중 대부분을 풍력과 태양광 발전으로 충당할 계획이다. 2015년 기준 튀니지의 총 신재생 에너지 설비 용량은 312 MW(풍력 245 MW, 수력 62 MW, 태양광 15 MW)였다. 2023년 6월 세계은행 그룹은 튀니지에 2.68 억 USD를 지원하여 이탈리아와의 전력 상호 연결 프로젝트인 엘메드 인터커넥터를 통해 시칠리아섬 및 EU로 신재생 에너지로 생산된 전기를 수입하는 600 메가와트급 해저 케이블 건설을 지원했다.

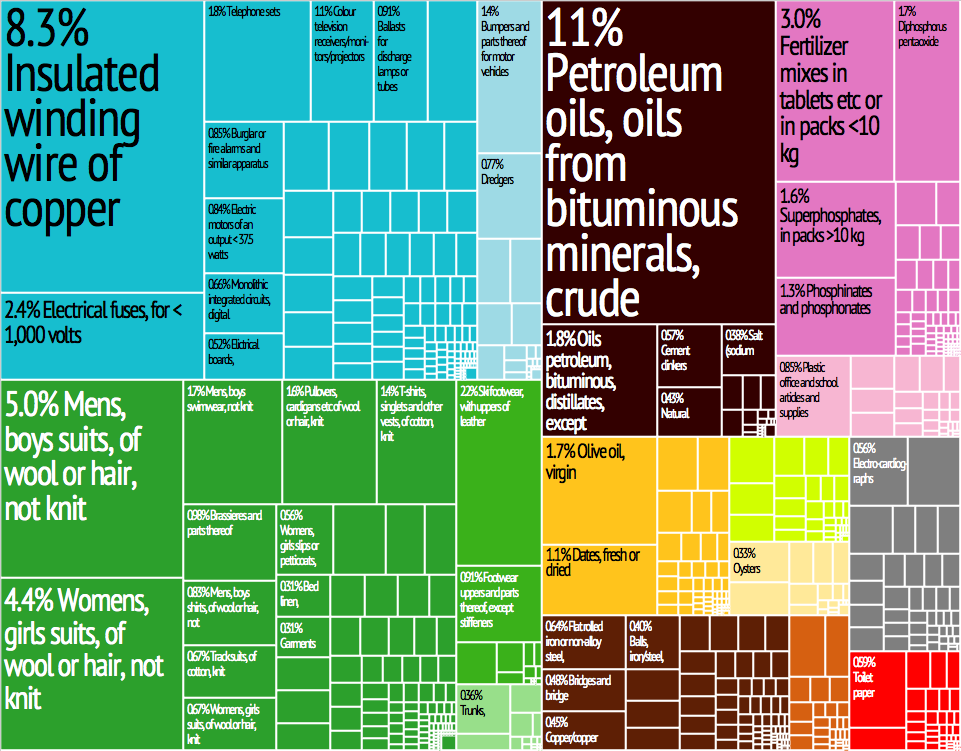

9.2. 무역

튀니지는 수출 지향적 경제 구조를 가지고 있으며, 유럽 연합(EU)이 가장 중요한 교역 상대국이다. EU는 튀니지 수입의 약 72.5%, 수출의 약 75%를 차지한다(2008년 기준). 튀니지는 지중해 국가 중 최초로 1995년 EU와 연합 협정을 체결하고 2008년 공산품에 대한 관세를 철폐하여 EU와 자유무역지대(FTA)를 형성했다.

- 주요 수출품: 섬유 및 의류, 가죽 제품, 전선 및 케이블 등 전기기계 부품, 올리브유 등 농산물, 인광석 및 관련 화학제품, 원유 등이다.

- 주요 수입품: 기계류, 자동차 및 운송 장비, 전기전자 제품, 에너지 (석유제품), 플라스틱, 곡물 등이다.

- 주요 교역 상대국: 프랑스, 이탈리아, 독일 등 EU 국가들이 압도적인 비중을 차지하며, 그 외 리비아, 알제리 등 주변국과의 교역도 이루어진다.

무역 수지는 만성적인 적자를 기록하고 있으며, 이를 관광 수입, 해외 노동자 송금 등으로 보전하고 있다.

9.3. 물 공급 및 위생

튀니지는 중동 및 북아프리카 지역에서 물 공급 및 위생 서비스 접근율이 가장 높은 국가 중 하나이다. 2011년 기준 안전한 식수 접근율은 도시 지역에서 거의 100%에 육박했고, 농촌 지역에서도 90%에 달했다. 튀니지는 연중 양질의 식수를 공급하고 있다.

- 상수도 보급 및 관리: 도시 지역과 대규모 농촌 중심지의 상수도 시스템은 국영 수도 공급 기관인 SONEDE(Société Nationale d'Exploitation et de Distribution des Eaux)가 담당한다. SONEDE는 농업부 산하 자치 공공기관이다. 나머지 농촌 지역의 중소 규모 수도 공급 계획, 설계 및 감독은 농촌 공학 총국(DGGR)이 책임진다.

- 하수 처리 및 위생: 1974년 위생 부문 관리를 위해 ONAS(Office National de l'Assainissement)가 설립되었다. 1993년부터 ONAS는 수질 환경 보호 및 오염 방지를 위한 주요 운영 기관의 지위를 갖게 되었다.

- 누수율: 2012년 기준 21%로, 이 지역에서 가장 낮은 수준을 기록했다.

그러나 기후 변화로 인한 가뭄 빈발과 지하수 고갈 문제로 인해 미래의 안정적인 수자원 확보에 대한 우려가 커지고 있다.

10. 교통

튀니지의 교통 체계는 도로, 철도, 항공, 해운 등 다양한 수단을 통해 국내외 연결성을 제공한다.

10.1. 도로

2008년 기준 총 도로 연장은 약 1.92 만 km이다. 주요 고속도로로는 A1 (튀니스-스팍스, 스팍스-리비아 구간 공사 중), A3 (튀니스-베자, 베자-부살렘 구간 공사 중, 부살렘-알제리 구간 연구 중), A4 (튀니스-비제르테) 등이 있다. 도로망은 주요 도시들을 연결하고 있으며, 포장 상태도 양호한 편이다. 일부 구간은 범아프리카 고속도로망의 일부를 구성한다.

10.2. 철도

튀니지의 철도망은 국영 철도회사인 SNCFT(Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens)가 운영하며, 총 연장은 약 2135 km이다. 북부를 중심으로 철도 노선이 발달해 있으며, 여객 및 화물 운송에 이용된다. 수도 튀니스 지역에는 메트로 레제(Metro Leger)로 불리는 경전철망이 운영되고 있으며, 이는 트란스튀(Transtu)가 관리한다. 주요 역으로는 튀니스역, 스팍스역, 수스역 등이 있으며, 철도 현대화 계획도 추진 중이다.

10.3. 항공

튀니지에는 총 29개의 공항이 있으며, 이 중 튀니스 카르타고 국제공항과 제르바 자르지스 국제공항이 가장 중요한 국제 관문 역할을 한다. 2011년에는 엔피다 함마메트 국제공항이 개항하여 함마메트, 포트 엘 칸타우이 등 휴양지와 카이르완 등 내륙 도시의 항공 수요를 담당하고 있다. 국영 항공사인 튀니스에어를 비롯하여 시팍스 항공, 카르타고 항공, 누벨에어, 튀니스에어 익스프레스 등 여러 항공사가 국내외 노선을 운항하고 있다. 주로 유럽 및 중동, 아프리카 주요 도시와 연결된다.

10.4. 해운

튀니지는 지중해에 면해 있어 해상 운송이 발달했다. 주요 항구로는 라데스항(튀니스 외항), 스팍스항, 비제르테항, 가베스항, 수스항 등이 있으며, 이들 항구를 통해 수출입 화물 및 여객 수송이 이루어진다.

11. 사회

튀니지는 아랍 문화와 지중해 문화가 융합된 독특한 사회적 특징을 지니고 있으며, 재스민 혁명 이후 급격한 사회 변화를 경험하고 있다.

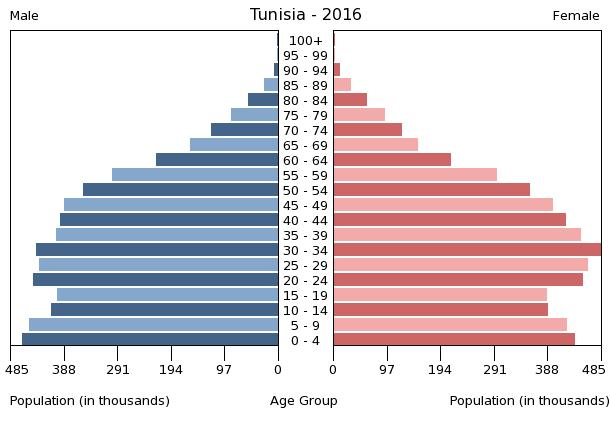

11.1. 인구

2021년 CIA 월드팩트북에 따르면 튀니지의 총인구는 11,811,335명이다. 정부는 성공적인 가족계획 사업을 지원하여 인구 증가율을 연 1% 약간 넘는 수준으로 낮추었으며, 이는 튀니지의 경제 및 사회 안정에 기여했다.

2023년 추정 인구는 약 1,245만 명이다. 인구 밀도는 약 76명/km2이다.

- 성별 및 연령 구조: 비교적 젊은 인구 구조를 가지고 있으나, 출생률 감소와 기대 수명 증가로 점차 고령화가 진행 중이다.

- 출생률 및 사망률: 2023년 기준 출생률은 인구 1,000명당 16.6명, 사망률은 1,000명당 7.2명이다.

- 기대 수명: 2023년 기준 평균 기대 수명은 77.3세 (남성 75.2세, 여성 79.5세)이다.

- 도시화율: 2023년 기준 약 70%로, 도시 인구 집중 현상이 뚜렷하다.

11.2. 민족

CIA 월드팩트북에 따르면 튀니지의 민족 구성은 아랍인 98%, 유럽인 1%, 유대인 및 기타 1%이다.

1956년 튀니지 인구 조사에 따르면 당시 튀니지 인구는 3,783,000명이었으며, 이 중 95%가 아랍인과 베르베르인, 256,000명이 유럽인, 105,000명이 유대인이었다. 베르베르어 방언 사용자는 인구의 2%였다. 다른 자료에 따르면 아랍인 인구는 98%, 베르베르인 인구는 1%로 추정된다.

흑인 튀니지인은 인구의 10~15%를 차지하며, 대부분 노예 무역의 일환으로 튀니지로 끌려온 사하라 이남 아프리카인들의 후손이다.

아마지그인(베르베르인)은 주로 남동부의 다하르 산맥과 제르바섬, 그리고 북서부의 크루미르 산지에 집중되어 있다. 다수의 유전학적 및 기타 역사적 연구는 튀니지에서 아마지그인의 우위를 지적한다.

오스만 제국의 영향은 특히 튀르크계 튀니지인 공동체 형성에 중요했다. 서아프리카인, 그리스인, 로마인, 반달족, 페니키아인(카르타고인), 유대인, 프랑스 및 이탈리아 정착민 등 다른 민족들도 여러 시대에 걸쳐 튀니지로 이주했다. 1870년경에는 아랍어 사용 인구와 튀르크 엘리트 간의 구분이 모호해졌다.

19세기 후반부터 제2차 세계 대전 이후까지 튀니지에는 많은 수의 프랑스인과 이탈리아인(1956년 유럽인 255,000명)이 거주했으나, 이들 대부분은 유대인 인구와 함께 튀니지 독립 후 떠났다. 튀니지 유대인의 역사는 약 2,000년 전으로 거슬러 올라간다. 1948년 유대인 인구는 105,000명으로 추산되었으나, 2013년에는 약 1,000명만 남아 있었다.

역사적으로 튀니지 지역의 최초 거주민은 베르베르인이었다. 수천 년에 걸쳐 페니키아인/카르타고인, 로마인, 반달족, 아랍인, 스페인인, 오스만 튀르크인 및 예니체리, 프랑스인 등 수많은 문명과 민족이 침략, 이주 또는 동화되었다. 아라비아 반도에서 바누힐랄 유목 아랍 부족의 지속적인 유입도 있었다. 레콩키스타와 스페인에서 비기독교인 및 모리스코 추방 이후, 많은 스페인 무슬림과 유대인이 튀니지에 도착했다. 매튜 카에 따르면, "최대 8만 명의 모리스코가 튀니지에 정착했으며, 대부분 수도 튀니스와 그 주변에 거주했고, 튀니스에는 여전히 주칵 알안달루스, 즉 안달루시아 골목으로 알려진 구역이 남아 있다."

11.3. 언어

튀니지의 공용어는 현대 표준 아랍어이다. 그러나 일상생활에서는 튀니지 아랍어(데리자, Tounsi)라는 독특한 아랍어 방언이 널리 사용된다. 튀니지 아랍어는 마그레브 아랍어의 일종으로, 베르베르어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어 등의 영향을 받아 다른 아랍어 방언과 차이가 있다.

프랑스어는 공식적인 지위는 없지만, 과거 프랑스 보호령의 영향으로 교육, 행정, 비즈니스, 언론 등 사회 전반에서 매우 중요한 역할을 하며 널리 사용된다. 2010년 기준 튀니지 인구의 약 64%(663만 9천 명)가 프랑스어 사용자였다. 상점 간판, 메뉴판, 도로 표지판 등은 일반적으로 아랍어와 프랑스어로 병기된다.

소수 민족인 베르베르인은 다하르 산맥, 제르바섬, 마特마타 등 일부 지역에서 베르베르어 계통의 언어(통칭 셸하어 또는 제발리어)를 사용한다. 그러나 그 사용자는 점차 줄어들고 있으며, 세네드어와 같은 일부 베르베르어는 이미 사멸했다.

그 외에 관광업의 발달로 주요 관광지에서는 영어, 이탈리아어, 독일어 등도 일부 통용된다.

11.4. 종교

튀니지 헌법은 이슬람교를 국교로 명시하고 있으며, 인구의 약 98%가 무슬림이다. 나머지 2%는 주로 기독교 또는 유대교를 따른다. 2018년 아랍 바로미터 조사에 따르면 튀니지인의 99.4%가 여전히 무슬림으로 확인되었다. 그러나 같은 조사에서 튀니지인의 3분의 1 이상이 자신을 비종교인으로 여긴다고 응답하여, 비종교인 비율이 2013년 약 12%에서 2018년 약 33%로 증가하여 아랍 세계에서 가장 비종교적인 국가로 나타났다. 젊은 튀니지인의 거의 절반이 자신을 비종교인으로 묘사했다. 그러나 2022년 7월 현재 아랍 바로미터의 새로운 조사는 이와 다른 결과를 보여주며, 특히 BBC 프로그램 뉴스룸의 기자들은 이전에 언급된 비종교인 증가 추세가 실제로는 "역전"되었다고 강조했다. 가장 최근의 2021년 아랍 바로미터 조사는 튀니지인의 44%가 자신을 종교적이라고 생각하고, 37%는 다소 종교적이며, 19%는 비종교적이라고 보고했다.

튀니지 무슬림의 대다수는 수니파의 말리키파에 속하며, 이들의 모스크는 사각형 미나레트로 쉽게 식별된다. 그러나 오스만 제국 통치 기간 동안 튀르크인들은 하나피파의 가르침을 가져왔으며, 이는 오늘날 튀르크계 후손 가족들 사이에 여전히 남아 있으며, 이들의 모스크는 전통적으로 팔각형 미나레트를 가지고 있다. 수니파가 대다수이며, 비종파 무슬림이 두 번째로 큰 무슬림 그룹이고, 그 뒤를 이어 이바드파 아마지그인이 있다.

튀니지인들은 상당한 정도의 종교의 자유를 누리며, 이는 사상, 신념 및 종교 실천의 자유를 보장하는 헌법에 명시되고 보호되는 권리이다. 국가는 세속적인 문화를 가지고 있어 종교가 정치뿐만 아니라 공적 생활과도 분리되어 있다. 개인 튀니지인들은 종교의 자유에 관대하며 일반적으로 개인의 신념에 대해 묻지 않는다.

독립 이전 튀니지에는 25만 명 이상의 기독교인(대부분 이탈리아 및 몰타계)이 거주했다. 많은 기독교 이탈리아 정착민들은 프랑스로부터 독립 후 이탈리아나 프랑스로 떠났다. 오늘날 튀니지의 상당한 규모의 기독교 공동체는 35,000명 이상으로, 주로 가톨릭교도(22,000명)와 소수의 개신교도로 구성된다. 베르베르 기독교인들은 15세기 초까지 일부 네프자우아 마을에 계속 거주했으며, 토죄르 마을의 튀니지 기독교인 공동체는 18세기까지 존재했다. 2007년 국제 종교 자유 보고서에 따르면 수천 명의 튀니지 무슬림이 기독교로 개종한 것으로 추산된다.

유대교는 1,000명에서 1,400명의 신자를 가진 세 번째로 큰 종교이다. 유대인 인구의 3분의 1이 수도 안팎에 거주한다. 나머지는 39개의 시나고그가 있는 제르바섬에 거주하며, 이곳의 유대인 공동체는 2,600년 전으로 거슬러 올라간다. 스팍스와 함맘리프에도 유대인이 거주한다. 가베스만에 있는 섬인 제르바에는 세계에서 가장 오래된 시나고그 중 하나이자 지속적으로 사용된 가장 오래된 시나고그인 엘 그리바 시나고그가 있다. 많은 유대인들은 이곳을 순례지로 여기며, 그 역사와 시나고그가 솔로몬 성전의 돌을 사용하여 지어졌다는 전설 때문에 매년 한 번씩 축하 행사가 열린다. 반유대주의적 폭력이 보고된 바 있지만, 튀니지와 모로코는 유대인 인구를 가장 잘 받아들이는 아랍 국가로 알려져 있다.

바하이 신앙 공동체도 존재한다.

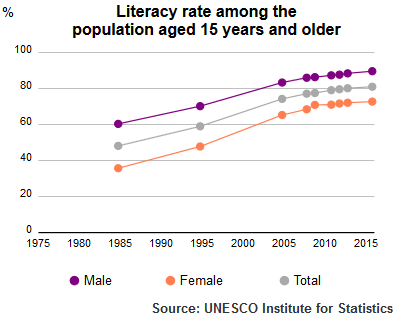

11.5. 교육

튀니지는 교육에 높은 우선순위를 두고 있으며, 교육비 지출은 국민총생산(GNP)의 6%를 차지한다. 6세에서 16세 사이 아동의 기초 교육은 1991년부터 의무화되었다. 2008년 기준 성인 전체 식자율은 78%였으며, 15세에서 24세 사이 청년층의 식자율은 97.3%에 달했다. 튀니지는 2008-09년 세계 경제 포럼의 세계 경쟁력 보고서에서 "[고등] 교육 시스템의 질" 부문에서 17위, "초등 교육의 질" 부문에서 21위를 차지했다.

튀니지 아동들은 일반적으로 가정에서 튀니지 아랍어를 습득하지만, 6세에 학교에 입학하면 현대 표준 아랍어로 읽고 쓰는 법을 배운다. 8세부터는 프랑스어를 배우고, 11세(일부 자료에서는 8세 또는 12세로 언급)에는 영어가 도입된다.

4년간의 중등 교육은 Diplôme de Fin d'Études de l'Enseignement de Base(기초 교육 수료 증명서) 소지자 모두에게 개방되며, 학생들은 대학 진학 또는 수료 후 취업을 목표로 한다. 중등 교육은 일반 학업 과정과 전문 과정으로 나뉜다. 튀니지의 고등 교육 시스템은 급속한 확장을 경험하여 학생 수는 지난 10년 동안 약 102,000명(1995년)에서 365,000명(2005년)으로 세 배 이상 증가했다. 2007년 고등 교육 총 취학률은 31%였으며, 취학률의 성별 균등 지수는 1.5였다.

주요 고등 교육 기관으로는 자이투나 대학교(737년 설립), 튀니스 대학교(1960년 설립), 카르타고 대학교(1988년 설립), 엘 마나르 대학교(2000년 설립) 등이 있다. 명문 리세(고등학교)로는 사디키 칼리지(1875년 설립)가 유명하다.

11.6. 보건

2010년 기준 튀니지의 보건 의료 지출은 국내총생산(GDP)의 3.37%를 차지했다. 2009년에는 인구 10,000명당 의사 수는 12.02명, 간호사 수는 33.12명이었다.

- 주요 보건 지표:

- 기대수명: 2016년 기준 출생 시 기대수명은 75.73세(남성 73.72세, 여성 77.78세)였다.

- 영아 사망률: 2016년 기준 출생아 1,000명당 11.7명이었다.

- 의료 서비스 시스템: 공공 및 민간 의료 서비스 시스템이 모두 운영되고 있다. 공공 의료 시스템은 전국적인 병원 및 보건소 네트워크를 통해 기본적인 의료 서비스를 제공하며, 민간 병원 및 클리닉은 보다 전문화된 서비스를 제공한다.

- 주요 질병 현황: 비전염성 질환(심혈관 질환, 당뇨병 등)의 유병률이 증가하는 추세이며, 전염성 질환 관리에도 지속적인 노력이 이루어지고 있다.

- 보건 의료 정책 및 접근성: 정부는 국민들의 의료 서비스 접근성 향상을 위한 정책을 추진하고 있으나, 지역 간 의료 불균형 및 의료비 상승 등의 문제에 직면해 있다. 특히 농촌 지역이나 소외 계층의 의료 접근성 개선이 중요한 과제로 남아있다.

11.7. 치안

튀니지의 전반적인 치안 상황은 재스민 혁명 이후 다소 불안정한 모습을 보이기도 했으나, 정부의 노력으로 점차 안정화되는 추세였다. 그러나 최근 몇 년간 사회경제적 불안정과 정치적 긴장 고조로 인해 치안에 대한 우려가 다시 커지고 있다.

- 일반 치안: 주요 도시 및 관광지에서는 비교적 양호한 편이나, 소매치기, 절도 등 일반 범죄에 대한 주의가 필요하다. 특히 외국인 관광객을 대상으로 한 범죄가 발생할 수 있으므로 소지품 관리에 유의해야 한다.

- 테러 위협: 2015년 바르도 국립 박물관 및 수스 해변 테러 등 외국인을 대상으로 한 대규모 테러 공격이 발생한 바 있으며, 이후 정부의 대테러 대응 노력이 강화되었다. 그러나 여전히 테러 단체의 활동이나 테러 발생 가능성이 상존하므로, 특히 국경 지역이나 외딴 지역 방문 시에는 각별한 주의가 요구된다.

- 시위 및 소요 사태: 정치적, 사회경제적 불만으로 인한 시위나 소요 사태가 간헐적으로 발생할 수 있다. 이러한 시위는 때때로 폭력적으로 변질될 수 있으므로, 시위 현장 접근을 피하고 현지 언론 보도 등을 통해 상황을 주시하는 것이 중요하다.

- 경찰 조직 및 활동: 튀니지 경찰은 국내 치안 유지 및 범죄 예방 활동을 담당하며, 국가경비대는 국경 경비 및 주요 시설 보호 등의 임무를 수행한다.

여행자들은 외교부의 여행경보 단계 및 현지 안전 정보를 수시로 확인하고, 야간 외출 자제, 다중 밀집 지역 방문 시 주의 등 신변 안전에 유의해야 한다. 2021년 3월 25일 기준 대한민국 외교부는 "튀니지의 일반적인 치안은 비교적 안정적이지만, 시위대와 치안 부대 간의 충돌, 테러 사건 발생, 테러 조직 적발 등이 산견되므로 치안 상황에 충분히 주의해야 한다. 최근에는 흉기를 사용한 강도 사건이나 날치기 사건 등 한국인이 범죄 피해를 당하는 사례도 보인다. 특히 외국인 여행자는 표적이 되기 쉬우므로 소지품 관리에 충분한 주의가 필요하다."고 공지했다.

12. 문화

튀니지의 문화는 페니키아인, 로마인, 반달족, 비잔티움인, 아랍인, 시칠리아-노르만인, 튀르크인, 이탈리아인, 몰타인, 프랑스인 등 외부로부터 오랜 기간 영향을 받아 형성된 혼합적인 특징을 지닌다. 이러한 다양한 문명과 민족들은 각기 튀니지 문화에 뚜렷한 자취를 남겼다.

12.1. 미술

튀니지의 미술은 고대 카르타고와 로마 시대의 정교한 모자이크 예술에서부터 시작된다. 이 시기의 모자이크는 신화, 일상생활, 자연 등을 주제로 매우 사실적이고 화려하게 제작되었으며, 바르도 국립 박물관 등에 다수 소장되어 있다. 이슬람 시대에는 서예, 아라베스크 문양, 기하학적 패턴 등을 활용한 장식 미술이 발달했다.

현대 튀니지 회화의 탄생은 토착적인 주제를 통합하고 오리엔탈리즘 식민 회화의 영향을 거부하고자 했던 튀니지 예술가 그룹에 의해 설립된 튀니스 화파(School of Tunis)와 밀접하게 연관되어 있다. 1949년에 설립된 이 화파는 프랑스인과 튀니지인 무슬림, 기독교인, 유대인을 한데 모았다. 피에르 부셰를(Pierre Boucherle)이 야히아 투르키(Yahia Turki), 압델아지즈 고르지(Abdelaziz Gorgi), 모세 레비(Moses Levy), 암마르 파르하트(Ammar Farhat), 쥘 렐루슈(Jules Lellouche) 등과 함께 주요 창시자였다. 이들의 신조에 따라 일부 회원들은 이슬람 건축의 세밀화 등 아랍-무슬림 예술의 미적 원천으로 눈을 돌렸다. 아마라 데바슈(Amara Debbache), 젤랄 벤 압달라(Jellal Ben Abdallah), 알리 벤 살렘(Ali Ben Salem)의 표현주의 회화가 인정받는 한편, 추상 미술은 에드가르 나카슈(Edgar Naccache), 넬로 레비(Nello Levy), 헤디 투르키(Hedi Turki)와 같은 화가들의 상상력을 사로잡았다.

1956년 독립 이후 튀니지의 미술 운동은 국가 건설의 역동성과 국가에 봉사하는 예술가들에 의해 추진되었다. 하비브 불라레스와 같은 장관들이 예술과 교육, 권력을 감독하는 문화부가 설립되었다. 하템 엘 메키나 주베이르 투르키와 같은 예술가들은 국제적인 인정을 받았고 새로운 젊은 화가 세대에게 영향을 미쳤다. 사독 그메슈(Sadok Gmech)는 국가적 자산에서 영감을 얻었고, 몬세프 벤 아모르(Moncef Ben Amor)는 환상으로 눈을 돌렸다. 또 다른 발전으로, 유세프 레키크(Youssef Rekik)는 유리 그림 기법을 재사용했고, 은자 마흐다위(Nja Mahdaoui)는 신비로운 차원의 서예를 창시했다.

현재 튀니지에는 튀니지 및 국제 예술가들의 전시회를 개최하는 50여 개의 미술관과 갤러리가 있다. 여기에는 튀니스의 갤러리 야히아(Gallery Yahia)와 카르타고 에사디 갤러리(Carthage Essaadi gallery) 등이 포함된다. 최근에는 바르도의 옛 왕궁에서 "국가의 각성"이라는 제목의 새로운 박람회가 열려 19세기 중반 튀니지 개혁 군주정 시대의 문서와 유물을 선보이고 있다.

12.2. 문학

튀니지 문학은 아랍어와 프랑스어 두 가지 형태로 존재한다. 아랍어 문학은 7세기 아랍 문명의 도래와 함께 시작되었으며, 1881년 프랑스 보호령 시대에 도입된 프랑스어 문학보다 양과 가치 면에서 더 중요하다.

주요 문학가로는 150편 이상의 라디오 단막극, 500편 이상의 시와 민요, 약 15편의 희곡을 남긴 알리 두아기(Ali Douagi), 1930년대에 많은 주목할 만한 책을 출판했으며 대화가 튀니지 방언으로 쓰여 스캔들을 일으켰던 아랍 소설가 크라이에프 바시르(Khraief Bashir) 등이 있다. 그 외에도 몬세프 가솀(Moncef Ghachem), 모하메드 살라 벤 므라드(Mohamed Salah Ben Mrad), 마흐무드 메사디(Mahmoud Messadi) 등이 있다. 시 분야에서는 아불 카셈 에셰비(Aboul-Qacem Echebbi)와 같은 시인들이 틀에 얽매이지 않고 혁신을 추구하는 튀니지 시의 특징을 보여준다.

프랑스어 문학은 비판적인 접근 방식으로 특징지어진다. 튀니지 문학이 요절할 운명이라고 예측했던 알베르 메미의 비관론과는 달리, 압델와합 메뎁, 바크리 타하르(Bakri Tahar), 무스타파 틀릴리(Mustapha Tlili), 헬레 베지(Hele Beji), 멜라 파우지(Mellah Fawzi) 등 수많은 튀니지 작가들이 해외에서 활동하고 있다. 방랑, 망명, 실연, 단절, 기억, 재현 등의 주제가 튀니지 문학에서 자주 다루어진다.

튀니지 국립 도서 목록에 따르면 2002년 튀니지에서 출판된 비학교용 도서는 1,249권이며, 이 중 아랍어 도서는 885권이었다. 2006년에는 이 수치가 1,500권으로, 2007년에는 1,700권으로 증가했다. 이들 도서의 거의 3분의 1이 아동용이다.

12.3. 음악

20세기 초 튀니지의 음악 활동은 다양한 종교 형제단과 관련된 전례 음악 레퍼토리와 세속 음악 레퍼토리가 주를 이루었다. 세속 음악은 기악곡과 다양한 안달루시아 형식 및 스타일의 노래로 구성되었으며, 본질적으로 음악 언어의 특징을 차용했다. 1930년에는 유대인 공동체 출신 예술가들 덕분에 잘 알려진 라시디아(The Rachidia)가 설립되었다. 1934년 음악 학교 설립은 당시 엘리트들이 주도한 사회 문화적 부흥에 힘입어 아랍 안달루시아 음악을 되살리는 데 도움을 주었다. 이들은 음악 유산 상실의 위험을 인지하고 이것이 튀니지 국가 정체성의 기초를 위협한다고 믿었다. 이 기관은 오래지 않아 음악가, 시인, 학자 그룹을 모았다. 1938년 라디오 튀니스의 창설은 음악가들에게 작품을 전파할 더 큰 기회를 제공했으며, 방송국은 튀니지 음악가만을 홍보하는 정책을 채택했다.

전통 음악으로는 안달루시아 음악의 영향을 받은 말루프(Ma'luf)가 대표적이며, 우드, 카눈, 다르부카 등의 전통 악기가 사용된다. 현대 대중음악에서는 아랍 팝, 라이(Raï), 힙합 등 다양한 장르가 인기를 얻고 있다.

주목할 만한 튀니지 음악가로는 사베르 레바이, 다페르 유세프, 벨가셈 부겐나, 소니아 음바렉, 라티파, 살라 엘 마흐디, 아누아르 브라헴, 에멜 마틀루티, 로피 부슈나크 등이 있다. 주요 음악 축제로는 카르타고 국제 페스티벌, 엘젬 국제 교향악 축제 등이 있다.

12.4. 영화

튀니지 영화 산업은 오랜 역사를 가지고 있으며, 아랍 및 아프리카 영화계에서 중요한 위치를 차지한다. 알베르 사마마-시클리는 튀니지 영화의 선구자 중 한 명으로 여겨진다. 독립 이후 정부의 지원 정책에 힘입어 여러 재능 있는 감독들이 등장했다.

- '주요 감독 및 작품':

- 페리드 부게디르: 할파우이네: 지붕 위의 소년(1990), 튀니지의 여름(1996) 등

- 무피다 틀라틀리: 궁전의 침묵(1994) - 여성의 관점에서 사회를 섬세하게 묘사하여 국제적으로 호평

- 나세르 케미르: 사막의 방랑자들(1984)

- 라자 아마리: 사틴 루즈(2002)

- '국제 영화제 성과': 튀니지 영화는 칸 영화제, 베네치아 국제 영화제, 베를린 국제 영화제 등 주요 국제 영화제에서 수상하며 작품성을 인정받았다.

- '주요 영화 관련 행사':

- 카르타고 영화제(Journées cinématographiques de Carthage, JCC): 1966년 시작된 아프리카 및 아랍권에서 가장 오래되고 권위 있는 영화제 중 하나로, 2년마다 개최된다. 아랍 및 아프리카 영화의 발전에 크게 기여해왔다. 대상은 고대 카르타고의 달의 여신 타니트의 이름을 딴 '황금 타니트상(Tanit d'or)'이다.

12.5. 음식

튀니지 음식은 베르베르, 아랍, 터키, 이탈리아, 프랑스 요리의 영향을 받아 다양하고 풍미로운 특징을 지닌다. 향신료를 풍부하게 사용하는 것이 특징이며, 특히 하리사(고추, 마늘, 향신료 등으로 만든 매운 양념)는 튀니지 요리에서 빼놓을 수 없는 중요한 요소이다.

- '대표적인 요리':

- 쿠스쿠스: 잘게 빻은 밀가루(세몰리나)를 쪄서 고기나 채소 스튜와 함께 먹는 북아프리카 대표 요리. 튀니지식 쿠스쿠스는 생선이나 양고기를 주로 사용하며, 하리사로 매콤하게 양념하는 경우가 많다.

- 브릭: 얇은 밀가루 반죽(말수카)에 달걀, 참치, 감자, 파슬리 등을 넣어 튀긴 페이스트리.

- 타진: 고기, 채소 등을 넣고 천천히 끓인 스튜의 일종. 모로코식 타진과는 달리 오믈렛이나 키슈와 유사한 형태로 구워내는 경우가 많다.

- 샥슈카: 토마토, 양파, 고추 소스에 달걀을 넣어 익힌 요리.

- 라브라비: 병아리콩, 빵 조각, 하리사, 올리브유 등을 넣어 만든 따뜻한 수프. 주로 아침 식사로 즐겨 먹는다.

- 메슈이야 샐러드: 구운 고추, 토마토, 양파, 마늘 등을 다져 올리브유와 레몬즙으로 양념한 샐러드.

- '음료 및 디저트': 민트차(잣을 띄워 마시기도 함), 터키식 커피, 신선한 과일 주스 등이 인기 있다. 마크루드(대추야자나 견과류 소를 넣은 세몰리나 과자), 밤발루니(튀니지식 도넛) 등 다양한 전통 과자도 즐겨 먹는다. 오렌지 꽃이나 제라늄 꽃에서 증류한 플라워 워터는 커피나 과자에 풍미를 더하는 데 사용된다.

- '길거리 음식': 브릭, 샌드위치, 구운 생선 등 다양한 길거리 음식이 발달해 있다.

- '지역별 특색: 해안 지역에서는 신선한 해산물 요리가, 내륙 지역에서는 양고기 요리가 발달하는 등 지역별로 특색 있는 식문화를 가지고 있다.

튀니지는 이슬람 국가이지만 와인 생산국이기도 하며, 튀니지 와인은 프랑스 와인의 영향을 받아 로제 와인도 많이 생산된다.

12.6. 스포츠

튀니지에서 가장 인기 있는 스포츠는 단연 축구이다.

- 축구: 튀니지 축구 국가대표팀은 "카르타고의 독수리들"이라는 별명으로 불리며, 아프리카 네이션스컵에서 여러 차례 좋은 성적을 거두었고, 특히 2004년 자국에서 개최된 대회에서 우승을 차지했다. FIFA 월드컵 본선에도 6차례 진출했다(1978, 1998, 2002, 2006, 2018, 2022). 국내 프로 축구 리그는 튀니지 리그 프로페시오넬 1이며, 에스페랑스 스포르티브 드 튀니스, 에투알 스포르티브 뒤 사엘, 클럽 아프리캥, CS 스팍시앵 등이 주요 강팀으로 꼽힌다. 에투알 사엘은 FIFA 클럽 월드컵 2007에서 4위를 기록한 바 있다.

- 핸드볼: 튀니지 핸드볼 국가대표팀은 아프리카에서 강팀으로 인정받으며, 여러 차례 세계 핸드볼 선수권 대회에 참가했다. 2005년 자국에서 열린 대회에서는 4위를 차지했다. 아프리카 핸드볼 선수권 대회에서는 10회 우승하며 이 대회를 지배하는 팀이다. 2018년 가봉 대회에서는 이집트를 꺾고 우승했다. 유명 선수로는 위셈 흐맘이 있으며, 그는 2005년 세계 선수권 대회에서 득점왕을 차지했다.

- 농구: 튀니지 농구 국가대표팀은 아프리카에서 정상급 팀으로 부상했다. 2011년 아프로바스켓에서 우승했으며, 1965년, 1987년, 2015년에는 아프리카 최고 농구 대회를 개최했다. 튀니지는 아프리카 농구의 선구자 중 하나로, 아프리카 최초의 경쟁 리그 중 하나를 설립했다.

- 올림픽:

- 육상: 모하메드 가무디는 1968년 멕시코시티 올림픽 남자 5000m에서 금메달을 포함하여 총 4개의 올림픽 메달을 획득했다.

- 수영: 우사마 멜룰리는 2008년 베이징 올림픽 남자 1500m 자유형에서 금메달, 2012년 런던 올림픽 남자 1500m 자유형 동메달 및 남자 10km 마라톤 수영 금메달을 획득했다. 아흐메드 하프나위는 2020년 도쿄 올림픽 남자 400m 자유형에서 금메달을 획득했다.

- 패럴림픽: 튀니지는 패럴림픽에서도 좋은 성적을 거두고 있다. 2012년 런던 패럴림픽에서는 금메달 9개, 은메달 5개, 동메달 5개 등 총 19개의 메달을 획득하여 종합 14위, 육상 부문 5위를 차지했다.

- 테니스: 최근 몇 년간 온스 자베르 선수의 활약으로 테니스에 대한 인기가 급상승했다. 자베르는 세계 랭킹 2위까지 올랐으며, 윔블던 2회를 포함하여 그랜드 슬램 결승에 3차례 진출했다.

- 권투: 빅토르 "영" 페레스는 1931년과 1932년 플라이급 세계 챔피언이었다.

12.7. 대중 매체

튀니지의 대중 매체는 재스민 혁명 이후 큰 변화를 겪었으나, 최근 다시 통제가 강화되는 양상을 보이고 있다.

- 방송: 국영 방송사인 튀니지 라디오 텔레비전 설립기구(ERTT)가 오랫동안 방송 시장을 지배해왔다. 2007년 8월 31일 ERTT는 텔레비전과 라디오 부문으로 분리되었다. 국영 텔레비전 채널로는 텔레비지옹 튀니지엔 1과 텔레비지옹 튀니지엔 2가 있으며, 국영 라디오 방송국으로는 라디오 튀니스, 튀니지 라디오 문화, 청소년 라디오, 국제 라디오 채널(RTCI) 및 5개 지역 방송국(스팍스, 모나스티르, 가프사, 르케프, 타타우인)이 있다. 대부분의 프로그램은 아랍어로 방송되지만 프랑스어 프로그램도 있다. 혁명 이후 민영 방송사들이 등장하여 한니발 TV, 에툰시야 TV, 네스마 TV 등이 설립되었고, 라디오 분야에서도 모자이크 FM, 자와하라 FM, 자이투나 FM 등이 생겨났다.

- 신문 및 정기간행물: 2007년 기준 약 245종의 신문과 잡지가 발행되었으며(1987년 91종에 비해 증가), 이 중 90%가 민간 그룹 및 독립 소유였다. 정당들은 자체 신문을 발행할 권리가 있으나, 야당 신문의 발행 부수는 매우 제한적이었다. 혁명 이전에는 언론의 자유가 헌법상 보장되었음에도 불구하고 거의 모든 신문이 사실상 정부 노선을 따랐으며, 대통령, 정부, 집권당(헌정민주연합)에 대한 비판적 접근은 억압되었다. 국영 통신사인 튀니스 아프리카 프레스(TAP)가 언론을 장악했다. 혁명 이후 언론 검열이 대체로 폐지되고 자기 검열도 상당히 줄어들었으나, 현재의 규제 체계와 사회·정치적 문화로 인해 언론 자유의 미래는 여전히 불투명하다. 특히 2022년 카이스 사이에드 대통령이 서명한 54호 법령은 인터넷상의 "허위 정보 및 루머" 유포를 처벌하는 내용으로, 언론 탄압의 도구로 사용될 수 있다는 비판을 받고 있다.

- 인터넷 미디어: 혁명 이후 소셜 미디어와 온라인 뉴스 포털이 중요한 정보 공유 및 여론 형성의 장으로 부상했다. 그러나 정부의 인터넷 검열 시도와 사이버 공격 등은 여전히 문제로 남아있다.

12.8. 세계유산

튀니지에는 다음과 같은 유네스코 세계유산이 등재되어 있다.

- 튀니스 구시가지 (1979년, 문화유산): 고대 도시의 구조와 건축 양식을 잘 보존하고 있으며, 자이투나 모스크 등 중요한 역사적 건축물들이 있다.

- 카르타고 고고 유적 (1979년, 문화유산): 고대 지중해의 강력한 해상 제국이었던 카르타고의 유적으로, 항구, 주거지, 신전 터 등이 남아있다.

- 엘젬 원형극장 (1979년, 문화유산): 로마 제국 시대에 건설된 아프리카에서 가장 큰 원형극장 중 하나로, 보존 상태가 양호하다.

- 케르쿠안의 카르타고 도시 유적과 공동묘지 (1985년, 문화유산): 포에니 전쟁 이전의 카르타고 도시 모습을 가장 잘 보여주는 유적으로 평가받는다.

- 수스 구시가지 (1988년, 문화유산): 이슬람 초기 해안 방어 도시의 전형적인 모습을 보여주며, 리바트와 대모스크 등이 주요 건축물이다.

- 카이르완 (1988년, 문화유산): 이슬람 세계에서 네 번째 성지로 여겨지는 도시로, 우크바 모스크(카이르완 대모스크)를 비롯한 다수의 이슬람 초기 건축물들이 있다.

- 두가 (1997년, 문화유산): 로마 시대 아프리카 속주의 잘 보존된 도시 유적으로, 신전, 극장, 목욕탕 등이 남아있다.

- 이슈켈 국립공원 (1980년, 자연유산): 철새들의 중요한 서식지인 이슈켈 호수와 주변 습지를 포함하며, 독특한 생태계를 이루고 있다.

이들 세계유산은 튀니지의 중요한 관광 자원이자 인류 공동의 문화적, 자연적 가치를 지닌 소중한 유산으로 보호 및 관리되고 있다.

12.9. 축제

튀니지에서는 연중 다양한 문화, 예술, 종교 및 민속 축제가 열려 국내외 관광객들에게 풍부한 볼거리를 제공한다.

- 카르타고 국제 페스티벌: 매년 여름(주로 7월~8월) 카르타고 고대 극장에서 열리는 북아프리카 최대 규모의 종합 예술 축제. 음악, 연극, 무용 등 다양한 장르의 공연이 펼쳐진다.

- 엘젬 국제 교향악 축제: 매년 여름 엘젬 원형극장에서 열리는 클래식 음악 축제. 고대 로마 유적을 배경으로 세계적인 오케스트라와 연주자들이 참여한다.

- 함마메트 국제 페스티벌: 매년 7월과 8월 휴양도시 함마메트에서 열리는 예술 축제로, 음악, 연극, 영화 등 다양한 프로그램을 선보인다.

- 카르타고 영화제: 격년으로 10월과 11월에 개최되며, 카르타고 연극제와 번갈아 열린다. 1966년 튀니지 문화부 장관에 의해 마그레브, 아프리카, 중동 영화를 선보이기 위해 창설되었다. 경쟁 부문에 참가하려면 감독이 아프리카 또는 중동 국적이어야 하며, 출품 최소 2년 전에 제작된 영화여야 한다. 대상은 고대 카르타고의 달의 여신 이름을 딴 '황금 타니트상(타니트)'이며, 상은 그녀의 상징인 수평선과 원으로 장식된 사다리꼴 모양이다.

- 사하라 국제 페스티벌 (두즈): 매년 12월 말 사막 도시 두즈에서 열리는 축제로, 낙타 경주, 전통 음악 및 무용 공연, 공예품 전시 등 튀니지 사막 지역의 문화와 전통을 기린다. 전 세계 많은 관광객과 음악가들, 그리고 안장과 지역 직물, 기술을 뽐내는 기수들이 모여든다.

- 타바르카 재즈 페스티벌: 지중해 연안 도시 타바르카에서 열리는 국제 재즈 페스티벌.

- 아우수 카니발 (수스): 매년 7월 24일 수스에서 열리는 축제. 상징적인 마차, 팡파르, 튀니지 및 해외 민속 그룹의 퍼레이드가 부자파르 해변 근처에서 열린다. 원래는 로마 속주 아프리카에서 바다의 신 넵투누스를 기리는 이교도 축제였으며, 페니키아 시대로 거슬러 올라갈 수도 있다. '아우수'라는 명칭은 오케아노스의 변형일 가능성이 있다.

- 오멕 탄누: 고대 튀니지의 기우제 축제로, 카르타고 및 베르베르 전통에서 유래했으며 여신 타니트를 부르는 의식을 포함한다. 소녀 인형 머리와 다소 유사한 여성의 조각된 머리를 가뭄 기간 동안 아이들이 마을 집들 사이로 행렬하며 "암크 탕구 야 느사 틀브트 르비 알쉬타아(오멕 탄누여, 여인들이여, 신께 비를 빌어라)"라는 후렴구를 노래하는 의식을 특징으로 한다. 이 노래는 '쉬타'라는 용어가 특정 도시 지역에서만 비를 의미하기 때문에 지역에 따라 다르다. 각 주부는 조각상에 약간의 물을 부으며 비를 기원한다.

이 외에도 각 지역별로 특색 있는 소규모 축제들이 연중 개최되어 튀니지 문화의 다양성을 보여준다.