1. 개요

부룬디 공화국, 약칭 부룬디는 동아프리카 내륙에 위치한 국가로, 르완다, 탄자니아, 콩고 민주 공화국과 국경을 접하고 있다. 남서쪽으로는 탕가니카 호수와 넓게 맞닿아 있으며, 이 호수 연안에 경제 수도인 부줌부라가 위치해 있다. 2019년부터 정치적 수도는 기테가로 변경되었다. 국토의 대부분은 고원 지대로 이루어져 있으며, 적도성 기후의 영향을 받는다.

부룬디는 최소 500년 전부터 트와족, 후투족, 투치족이 거주해 온 오랜 역사를 가지고 있으며, 200년 이상 독립된 왕국을 유지했다. 19세기 말 독일의 식민지가 되었고, 제1차 세계 대전 이후에는 벨기에의 위임통치령 루안다-우룬디의 일부가 되었다. 1962년 독립하여 왕정을 유지했으나, 연이은 쿠데타와 정치적 혼란 끝에 1966년 공화국이 수립되었다. 독립 이후 부룬디는 후투족과 투치족 간의 민족 갈등으로 인해 1972년과 1993년에 대규모 집단학살을 포함한 여러 차례의 내전을 겪으며 극심한 사회적 혼란과 인권 유린을 경험했다.

2000년 아루샤 협정 체결 이후 민주주의로의 전환을 모색했으나, 2015년 피에르 은쿠룬지자 대통령의 3선 출마를 둘러싼 정치 위기로 다시금 불안정한 상황에 놓이기도 했다. 현재는 에바리스트 은다이시미예 대통령이 집권하고 있으며, 국가 재건과 경제 발전을 위해 노력하고 있으나 여전히 세계 최빈국 중 하나로 남아 있다. 주요 산업은 농업이며, 커피와 차가 주요 수출품이다. 인구의 대다수는 농촌 지역에 거주하며, 높은 인구 밀도와 만성적인 빈곤, 식량 부족 문제에 직면해 있다.

2. 어원

'부룬디'라는 국가명은 이 지역을 오랫동안 통치했던 부룬디 왕국에서 유래했다. 현지어인 룬디어(키룬디)로 Uburundi우부룬디룬디어라고 불리는데, 여기서 Ubu-우부룬디어는 "땅" 또는 "나라"를 의미하는 접두사이며, Rundi룬디룬디어는 이 나라의 주요 민족인 룬디족을 가리킨다. 따라서 '우부룬디'는 "룬디족의 땅"이라는 의미를 지닌다. 일설에 따르면 '룬디'는 "종아리가 굵은 사람들"을 의미하는 룬디어에서 파생되었다고도 한다. 벨기에 위임통치령 시기에는 Urundi우룬디룬디어로 불렸으며, 독립 후 '부룬디'로 국명이 확립되었다.

3. 역사

부룬디의 역사는 고대 왕국 시대부터 시작되어 독일과 벨기에에 의한 식민 통치를 거쳐 독립을 이루었으나, 이후 후투족과 투치족 간의 갈등으로 인한 내전과 집단학살 등 깊은 상처를 경험했다. 21세기 들어 평화 정착과 국가 재건의 노력이 이어지고 있지만, 여전히 많은 정치적, 사회경제적 과제를 안고 있다.

3.1. 부룬디 왕국

부룬디 지역에 국가 형태가 처음 등장한 것은 16세기 후반으로, 동부 구릉지대에서 부룬디 왕국이 성립되었다. 이후 수세기에 걸쳐 주변의 작은 세력들을 병합하며 확장했다. 부룬디 왕국 또는 우룬디 왕국은 전통적인 군주('음와미' Mwami, 통치자로 번역됨)가 다스리는 정치체였으며, 그 아래 여러 왕자들이 존재했고 왕위 계승을 둘러싼 다툼이 잦았다. 음와미는 귀족 계층('간와' Ganwa)을 이끌었는데, 이들은 대부분의 토지를 소유하고 현지 농민(주로 후투족)과 목축민(주로 투치족)으로부터 공물 또는 세금을 징수했다. 부룬디 왕국은 위계적인 정치 권력과 공납적 경제 교환을 특징으로 했다.

18세기 중반, 투치 왕족은 ubugabire우부가비레룬디어라는 후원-피후원 관계의 발전과 함께 토지, 생산, 분배에 대한 권력을 공고히 했다. 우부가비레 체제 하에서 주민들은 공물과 토지 보유권을 대가로 왕실의 보호를 받았다. 이 시기 왕실은 투치-반야루구루(Tutsi-Banyaruguru) 집단으로 구성되었으며, 이들은 투치-히마(Tutsi-Hima)와 같은 다른 목축민들보다 높은 사회적 지위를 누렸다. 이 사회의 하층에는 대체로 후투족이 있었고, 피라미드의 가장 아래에는 트와족이 있었다. 그러나 이 체제에는 어느 정도 유동성이 있어서, 일부 후투족은 귀족 계층에 속하여 국가 운영에 발언권을 가지기도 했다.

후투 또는 투치의 구분은 단지 민족적 기준에만 근거한 것은 아니었다. 부와 가축을 획득한 후투 농민들은 정기적으로 투치라는 더 높은 사회적 지위를 부여받았고, 일부는 간와의 측근 조언자가 되기도 했다. 반대로, 모든 가축을 잃고 그 결과 높은 지위를 상실하여 후투로 불리게 된 투치에 대한 보고도 있다. 따라서 후투와 투치의 구분은 순수한 민족적 개념이라기보다는 사회문화적 개념이기도 했다. 후투족과 투치족 간의 결혼에 대한 보고도 많았다. 일반적으로, 부룬디 정치에서 민족성보다는 지역적 유대와 권력 투쟁이 훨씬 더 결정적인 역할을 했다. 18세기에는 가뭄, 질병, 노예 상인의 습격을 피하면서 주변 국가들에 비해 상대적으로 강력한 세력을 형성했으며, 이러한 번영은 19세기까지 이어졌다.

3.2. 식민 통치 시대

19세기 말부터 부룬디는 유럽 열강의 아프리카 분할 과정에 편입되어 독일과 벨기에의 식민 통치를 차례로 경험하게 되었다. 이 시기 식민 정책은 부룬디 사회에 깊은 영향을 미쳤으며, 특히 민족 간의 구분을 고착화시키는 결과를 초래하기도 했다.

3.2.1. 독일의 통치

1884년부터 독일 동아프리카 회사가 아프리카 대호수 지역에서 활동하기 시작했다. 독일 동아프리카 회사, 대영제국, 잔지바르 술탄국 간의 긴장 고조와 국경 분쟁의 결과로, 독일 제국은 아부시리 반란을 진압하고 이 지역에서 제국의 이익을 보호하도록 요청받았다. 독일 동아프리카 회사는 1891년 그 권리를 독일 제국에 양도하여 부룬디(우룬디), 르완다(루안다), 그리고 현재 탄자니아 본토(이전 탕가니카)를 포함하는 독일 식민지 독일령 동아프리카를 설립했다. 독일 제국은 1880년대 후반 르완다와 부룬디에 군대를 주둔시켰다. 현재 기테가 시의 위치는 루안다-우룬디 지역의 행정 중심지 역할을 했다. 독일은 부룬디 왕국의 기존 통치 구조에는 거의 개입하지 않고 간접 통치 방식을 취했다.

3.2.2. 벨기에의 통치

제1차 세계 대전 중 동아프리카 전선은 아프리카 대호수 지역에 큰 영향을 미쳤다. 벨기에령 콩고와 대영제국의 식민지군은 연합군의 일원으로서 독일 식민지에 대한 협공을 개시했다. 부룬디에 주둔하던 독일군은 벨기에군의 수적 우위에 밀려 후퇴했고, 1916년 6월 17일 부룬디와 르완다는 점령되었다. 이후 벨기에 공공군(Force Publique)과 영국 호수군은 독일령 동아프리카 중앙부의 행정 중심지였던 타보라를 점령하기 위해 진격했다. 전쟁 후, 베르사유 조약에 명시된 대로 독일은 이전 독일령 동아프리카 서부 지역의 "통제권"을 벨기에에 할양해야 했다.

1923년(일부 자료에서는 1924년 10월 20일) 현재의 르완다와 부룬디로 구성된 루안다-우룬디는 벨기에의 국제 연맹 위임통치령이 되었으며, 부줌부라(당시 우숨부라)가 수도가 되었다. 실질적으로는 벨기에 식민 제국의 일부로 간주되었다. 루안다-우룬디의 일부로서 부룬디는 유럽 당국의 존재에도 불구하고 왕조를 계속 유지했다. 벨기에는 왕국의 여러 제도를 보존했으며, 부룬디 군주제는 식민지 이후 시대까지 살아남는 데 성공했다.

제2차 세계 대전 후, 루안다-우룬디는 벨기에 행정 당국 하의 국제 연합 신탁통치령으로 분류되었다. 1940년대에는 일련의 정책들이 나라 전체에 분열을 야기했다. 1943년 10월 4일, 부룬디 정부의 입법부에서 권력이 최고 추장령과 하위 추장령으로 분할되었다. 최고 추장령은 토지를 담당했고, 하위 부추장령이 설립되었다. 토착 당국도 권한을 가졌다. 벨기에 정부 역시 독일의 방침을 계승하여 부룬디 왕국을 존속시키고 간접 통치를 지속했다. 1948년 벨기에는 이 지역에 정당 설립을 허용했다. 1950년대 후반부터 점차 정치 참여 확대를 요구하는 움직임이 나타나기 시작했다.

3.3. 독립과 초기 혼란

1959년 1월 20일, 음와미 음왐부차 4세 방기리체는 벨기에로부터 부룬디의 독립과 루안다-우룬디 연합의 해체를 요청했다. 이후 몇 달 동안 부룬디 정당들은 벨기에 식민 통치의 종식과 르완다와 부룬디의 분리를 주장하기 시작했다. 이들 정당 중 최초이자 가장 큰 정당은 국민진보통일연합(UPRONA)이었다.

부룬디의 독립 추진은 르완다 혁명과 그에 수반된 불안정 및 민족 갈등의 영향을 받았다. 르완다 혁명의 결과로 1959년부터 1961년까지 많은 르완다 투치족 난민들이 부룬디로 유입되었다.

1961년 9월 8일 부룬디 최초의 총선이 실시되었고, 루이 르와가소레 왕자가 이끄는 다민족 통합 정당인 UPRONA가 유권자 투표의 80% 이상을 얻어 승리했다. 선거 직후인 10월 13일, 29세의 르와가소레 왕자가 암살당하면서 부룬디는 가장 인기 있고 잘 알려진 민족주의 지도자를 잃게 되었다.

부룬디는 1962년 7월 1일 독립을 선언하고, 국명을 루안다-우룬디에서 부룬디로 공식 변경했다. 부룬디는 르와가소레 왕자의 아버지인 음와미 음왐부차 4세를 국왕으로 하는 입헌군주제 국가가 되었다. 1962년 9월 18일 부룬디는 국제 연합에 가입했다.

1963년 음왐부차 국왕은 후투족인 피에르 응겐단둠웨를 총리로 임명했으나, 그는 1965년 1월 15일 미국 대사관에 고용된 르완다 투치족에 의해 암살당했다. 이 암살은 콩고 위기라는 더 넓은 맥락에서 발생했으며, 당시 서방 반공 국가들은 공산주의 중화인민공화국이 부룬디를 콩고에서 활동하는 공산주의 반군의 병참 기지로 만들려는 시도에 맞서고 있었다. 1965년 5월 의회 선거에서는 후투족이 의회 다수를 차지했으나, 음왐부차 국왕이 투치족 총리를 임명하자 일부 후투족은 이를 불공정하다고 느꼈고 민족 갈등은 더욱 심화되었다. 1965년 10월, 후투족이 주도하는 경찰이 이끄는 쿠데타 시도가 있었으나 실패했다. 당시 투치족 장교였던 미셸 미콤베로 대위가 이끄는 투치족이 장악한 군대는 군대 내 후투족을 숙청하고 보복 공격을 감행하여, 1972년 부룬디 후투족 집단학살의 전조가 되는 사건에서 최대 5,000명의 목숨을 앗아갔다.

1965년 10월 쿠데타 당시 국외로 피신했던 음왐부차 국왕은 1966년 7월 쿠데타로 폐위되었고, 그의 십대 아들인 은타레 5세 왕자가 왕위를 주장했다. 같은 해 11월, 당시 총리였던 미셸 미콤베로 대위가 또 다른 쿠데타를 일으켜 이번에는 은타레 5세를 폐위시키고 군주제를 폐지하며 공화국을 선포했으나, 그의 일당제 정부는 사실상 군사독재 정권이었다. 대통령으로서 미콤베로는 아프리카 사회주의의 옹호자가 되었고 중화인민공화국으로부터 지원을 받았다. 그는 엄격한 법질서 체제를 강요하고 후투 군국주의를 강력히 탄압했다.

3.4. 내전과 집단학살

부룬디는 독립 이후 반복되는 내전과 집단학살로 깊은 상처를 입었다. 특히 후투족과 투치족 간의 민족 갈등은 극단적인 폭력으로 이어졌으며, 이는 부룬디 현대사의 가장 비극적인 단면으로 기록되고 있다. 이러한 폭력 사태는 국내 정치의 불안정성을 심화시키고 국제사회의 우려를 낳았다.

3.4.1. 1972년 집단학살

1972년 4월 말, 두 가지 사건이 제1차 부룬디 집단학살의 발발로 이어졌다. 1972년 4월 27일, 후투족 헌병대원들이 주도한 반란이 호숫가 마을인 루몽게와 냔자락에서 일어나 반란군은 단명한 마르티야조 공화국을 선포했다. 반란군은 투치족뿐만 아니라 반란에 동참하기를 거부한 후투족까지 공격했다. 이 초기 후투족 봉기 과정에서 800명에서 1,200명 사이의 사람들이 살해되었다. 동시에, 은타레 5세 국왕이 망명에서 돌아오면서 국내 정치적 긴장이 고조되었다. 1972년 4월 29일, 24세의 은타레 5세가 살해되었다. 이후 몇 달 동안, 미셸 미콤베로가 이끄는 투치족 중심 정부는 군대를 동원하여 후투족 반군과 싸우고, 후투족 다수파의 특정 구성원들을 표적으로 살해하는 집단학살을 자행했다. 총 사상자 수는 정확히 밝혀지지 않았지만, 당시 추정치에 따르면 8만 명에서 21만 명 사이의 사람들이 살해된 것으로 추산된다. 또한, 수십만 명의 후투족이 학살을 피해 자이르, 르완다, 탄자니아로 피난한 것으로 추정된다. 집단학살 이후 미콤베로는 정신적으로 불안정해지고 은둔하게 되었다. 1976년, 투치족인 장바티스트 바가자 대령이 무혈 쿠데타를 이끌어 미콤베로를 축출하고 개혁을 추진했다. 그의 행정부는 1981년 새로운 헌법을 기초했으나, 부룬디는 여전히 일당제 국가로 남았다. 1984년 8월, 바가자는 국가 원수로 선출되었다. 재임 기간 동안 바가자는 정치적 반대파와 종교의 자유를 억압했다.

1987년, 투치족인 피에르 부요야 소령이 쿠데타로 바가자를 축출하고 헌법을 정지시키며 정당을 해산했다. 그는 군사구국위원회(CSMN)에 의한 군정을 복원했다. 1972년 UBU(부룬디 아프리카 연합)의 잔존 세력이 1981년 PALIPEHUTU로 재조직되어 퍼뜨린 반투치 민족 선전은 1988년 8월 북부 코뮌인 은테가와 마랑가라에서 투치 농민 학살로 이어졌다. 정부는 사망자 수를 5,000명으로 발표했으나, 일부 국제 NGO들은 이 수치가 사망자를 과소평가한 것이라고 믿었다. 새로운 정권은 1972년과 같은 가혹한 보복을 가하지 않았다. 그러나 학살을 요구하고 자행했으며 그 공을 주장한 사람들에 대한 사면령을 내리면서 대중의 신뢰를 얻으려는 노력은 약화되었다. 분석가들은 이 시기를 "불처벌 문화"의 시작이라고 불렀다. 다른 분석가들은 "불처벌 문화"의 기원을 소수의 식별 가능한 후투족이 투치족에 대한 대규모 학살을 자행했던 1965년과 1972년으로 더 이전으로 본다. 학살 이후, 일단의 후투족 지식인들이 피에르 부요야에게 공개서한을 보내 행정부 내 후투족 대표성 확대를 요구했다. 그들은 체포되어 투옥되었다. 몇 주 후, 부요야는 후투족과 투치족 장관을 동수로 하는 새 정부를 임명했다. 그는 아드리앵 시보마나(후투족)를 총리로 임명했다. 부요야는 또한 국가 통합 문제를 다룰 위원회를 만들었다. 1992년 정부는 다당제를 규정한 새 헌법을 만들었으나, 내전이 발발했다. 1962년부터 1993년까지 다양한 분쟁으로 부룬디에서 총 25만 명이 사망한 것으로 추산된다.

3.4.2. 1993년 집단학살과 내전 심화

1993년 6월, 후투족이 주도하는 부룬디 민주전선(FRODEBU)의 지도자 멜키오르 은다다예가 최초의 민주 선거에서 승리했다. 그는 후투족 정부를 이끄는 최초의 후투족 국가 원수가 되었다. 그가 국가의 쓰라린 민족 분열을 완화하려고 시도했지만, 그의 개혁은 투치족이 장악한 군대의 군인들을 적대시했고, 그는 1993년 10월 실패한 군사 쿠데타 와중에 취임 3개월 만에 암살당했다. 뒤이은 부룬디 내전 (1993-2005)은 후투족 반군과 투치족 다수 군대 간의 지속적인 폭력을 목격했다. 암살 이후 몇 년 동안 대부분 민간인인 약 30만 명이 사망한 것으로 추정된다.

1994년 초, 의회는 시프리앵 은타랴미라(후투족)를 대통령으로 선출했다. 그와 르완다 대통령 쥐베날 하뱌리마나(후투족)는 1994년 4월 그들의 비행기가 격추되면서 함께 사망했다. 더 많은 난민들이 르완다로 피신하기 시작했다. 국회의장인 실베스트르 은티반퉁가냐(후투족)가 1994년 10월 대통령으로 임명되었다. 13개 정당 중 12개 정당이 참여하는 연립 정부가 구성되었다. 우려했던 대규모 학살은 피했지만 폭력이 발생했다. 당시 수도였던 부줌부라에서 다수의 후투족 난민들이 살해되었다. 주로 투치족으로 구성된 국민진보통일연합은 정부와 의회에서 탈퇴했다.

1996년, 피에르 부요야(투치족)가 쿠데타를 통해 다시 권력을 잡았다. 그는 헌법을 정지시키고 1998년에 대통령으로 취임했다. 이는 1987년부터 1993년까지의 첫 번째 임기에 이은 그의 두 번째 대통령 임기의 시작이었다. 반군의 공격에 대응하여 정부는 많은 인구를 난민촌으로 강제 이주 시켰다. 부요야의 통치 하에 남아프리카 공화국이 중재하는 장기간의 평화 회담이 시작되었다. 양측은 탄자니아 아루샤와 남아프리카 공화국 프리토리아에서 부룬디의 권력 분점에 관한 협정에 서명했다. 이 협정들은 계획하는 데 4년이 걸렸다.

1962년 부룬디 독립 이후, 두 차례의 집단학살이 발생했다. 1972년 투치족이 장악한 군대에 의한 후투족 대량 학살과, 1993년 후투족 다수파에 의한 투치족 대량 학살이 그것이다. 이 두 사건 모두 2002년 유엔 안전 보장 이사회에 제출된 부룬디 국제조사위원회 최종 보고서에서 집단학살로 기술되었다.

3.5. 평화 협정과 과도 정부

부트로스 부트로스갈리 유엔 사무총장이 인도주의적 위기에 개입해 달라는 요청에 따라 아프리카 지도자들은 교전 세력 간의 일련의 평화 회담을 시작했다. 회담은 1995년 전 탄자니아 대통령 줄리어스 니에레레의 주관 하에 시작되었으며, 그의 사망 후에는 남아프리카 공화국 대통령 넬슨 만델라가 주도권을 잡았다. 회담이 진행됨에 따라 남아프리카 공화국 대통령 타보 음베키와 미국 대통령 빌 클린턴도 각각 영향력을 행사했다.

평화 회담은 제1트랙 중재(Track I mediation) 형태로 진행되었다. 이 협상 방식은 정부 또는 정부 간 대표들이 참여하는 외교 형태로 정의될 수 있으며, 이들은 긍정적인 평판, 중재, 또는 "당근과 채찍" 방식을 사용하여 결과를 얻거나 강제하며, 종종 "협상" 또는 "승패" 방식에 따른다. 주요 목표는 투치족과 후투족 간의 민족적 격차를 해소하기 위해 부룬디 정부와 군대를 구조적으로 변화시키는 것이었다. 이는 두 가지 주요 단계로 진행될 예정이었다. 첫째, 과도기적 권력 분점 정부가 수립되어 대통령이 3년 임기로 재임한다. 두 번째 목표는 군대 구조 조정과 관련하여, 두 집단이 동등하게 대표되도록 하는 것이었다.

장기화된 평화 회담의 성격에서 알 수 있듯이, 중재자들과 협상 당사자들은 몇 가지 장애물에 직면했다. 첫째, 부룬디 관리들은 목표가 "비현실적"이라고 인식했으며 조약이 모호하고 모순되며 혼란스럽다고 보았다. 둘째, 그리고 아마도 가장 중요한 것은, 부룬디인들은 수반되는 휴전 없이는 조약이 무의미할 것이라고 믿었다는 점이다. 이를 위해서는 반군 단체와의 별도 직접 회담이 필요했다. 주요 후투족 정당은 권력 분점 정부 제안에 회의적이었으며, 과거 협정에서 투치족에게 속았다고 주장했다.

2000년, 부룬디 대통령은 19개 교전 후투족 및 투치족 파벌 중 13개 파벌과 함께 조약에 서명했다. 어떤 집단이 신생 정부를 주재할 것인지, 그리고 언제 휴전이 시작될 것인지에 대한 의견 불일치는 계속되었다. 평화 회담의 방해자는 협정 서명을 거부한 강경파 투치족 및 후투족 단체들이었고, 그 결과 폭력은 더욱 심화되었다. 3년 후 탄자니아에서 열린 아프리카 지도자 정상회담에서 부룬디 대통령과 주요 야당 후투족 단체는 분쟁 종식을 위한 협정에 서명했으며, 서명 당사자들은 정부 내 장관직을 부여받았다. 그러나 민족해방군(Forces for National Liberation)과 같은 소규모 무장 후투족 단체들은 여전히 활동을 계속했다.

2000년 8월 28일, 아루샤 평화 및 화해 협정의 일환으로 부룬디 과도 정부가 계획되었다. 과도 정부는 5년간의 시험 기간을 거쳤다. 여러 차례 중단된 휴전 이후, 2001년 평화 계획과 권력 분점 협정은 비교적 성공적이었다. 2003년 투치족이 통제하는 부룬디 정부와 최대 후투족 반군 단체인 민주주의수호국민회의-민주주의수호군(CNDD-FDD) 간에 휴전이 체결되었다. 2003년 FRODEBU 지도자 도미시앵 은다이제예(후투족)가 대통령으로 선출되었다. 2005년 초, 부룬디 정부 직위 결정을 위한 민족 할당제가 형성되었다. 그해 내내 의회와 대통령 선거가 치러졌다. 한때 반군 단체의 지도자였던 피에르 은쿠룬지자(후투족)가 2005년에 대통령으로 선출되었다. 2008년 현재, 부룬디 정부는 국가에 평화를 가져오기 위해 후투족이 이끄는 팔리페후투-민족해방군(NLF)과 대화하고 있었다.

3.6. 유엔의 개입

1993년과 2003년 사이에 탄자니아, 남아프리카 공화국, 우간다의 지역 지도자들이 감독한 여러 차례의 평화 회담을 통해 점차적으로 경쟁 집단의 대다수를 만족시키는 권력 분점 협정이 수립되었다. 처음에는 망명에서 돌아온 부룬디 지도자들을 보호하기 위해 남아프리카 공화국 보호 지원 파견대가 배치되었다. 이 부대는 과도 정부 설치 감독을 돕기 위해 파견된 아프리카 연합 부룬디 임무단의 일부가 되었다. 2004년 6월, 유엔은 이미 현저하게 진전된 부룬디 평화 과정에 대한 국제적 지원 증가의 신호로 개입하여 평화 유지 책임을 맡았다.

유엔 헌장 제7장에 따른 임무의 권한은 휴전 감시, 전 군인의 군축, 동원 해제 및 재통합 수행, 인도적 지원 및 난민과 국내 실향민 귀환 지원, 선거 지원, 국제 직원 및 부룬디 민간인 보호, 불법 무기 흐름 중단을 포함한 부룬디의 문제 많은 국경 감시, 그리고 헌법, 사법부, 군대 및 경찰의 제도 개혁 수행 지원이었다. 임무에는 5,650명의 군인, 120명의 민간 경찰, 약 1,000명의 국제 및 현지 민간인 직원이 배정되었다. 임무는 잘 기능했으며, 기능하고 있고 대중적으로 선출될 정부로 전환하는 과정에 있는 과도 정부로부터 큰 혜택을 받았다.

초기 단계의 주요 어려움은 마지막 후투 민족주의 반군 단체의 평화 과정에 대한 지속적인 저항이었다. 이 조직은 유엔의 존재에도 불구하고 수도 외곽에서 폭력적인 분쟁을 계속했다. 2005년 6월까지 이 단체는 전투를 중단했고 그 대표들은 정치 과정으로 다시 돌아왔다. 모든 정당은 민족 간 권력 분점 공식을 수용했다. 즉, 어떤 정당도 민족적으로 통합되지 않으면 정부 직위에 접근할 수 없었다.

유엔 임무의 초점은 대중적으로 투표된 헌법에 권력 분점 협정을 명문화하여 선거가 실시되고 새 정부가 설치될 수 있도록 하는 것이었다. 군축, 동원 해제 및 재통합은 선거 준비와 병행하여 이루어졌다. 2005년 2월, 헌법은 90% 이상의 대중 투표로 승인되었다. 2005년 5월, 6월, 8월에는 지방 차원에서 의회와 대통령직에 대한 세 차례의 개별 선거가 치러졌다.

난민 귀환과 전쟁에 지친 인구를 위한 적절한 식량 공급 확보에는 여전히 몇 가지 어려움이 있지만, 임무는 과거 교전 지도자들의 대다수와 일반 대중의 신뢰와 확신을 얻는 데 성공했다. 학교, 고아원, 보건소 재건 및 건설, 수도관과 같은 기반 시설 재건을 포함한 여러 "신속 효과" 프로젝트에 참여했다.

2005년 헌법은 부룬디 정치의 중심에 있는 민족적 분열을 고착화하지 않으면서 투치 소수파의 대표성을 보장하는 것을 목표로 하기 때문에 그 논리에서 "연합적"이라고 기술된 복잡한 권력 분점 구조를 공식화했다. 이 제도적 설계는 민족 갈등 관리를 위한 제도적 선택지에 대한 부룬디 협상가들과 헌법 제정자들의 독창적인 기여를 제공한다.

3.7. 21세기 현황

2000년대 이후 부룬디는 오랜 내전의 상처를 극복하고 정치적 안정과 경제 발전을 이루기 위한 노력을 지속하고 있다. 그러나 여전히 해결해야 할 과제들이 산적해 있으며, 때때로 정치적 긴장이 고조되기도 한다.

부룬디의 재건 노력은 2006년 이후 실질적인 효과를 나타내기 시작했다. 유엔은 평화 유지 임무를 종료하고 재건 지원에 다시 집중했다. 경제 재건을 달성하기 위해 르완다, 콩고 민주 공화국, 부룬디는 지역 대호수 지역 경제 공동체를 재출범시켰다. 또한 부룬디는 르완다와 함께 2007년 동아프리카 공동체에 가입했다.

그러나 2006년 9월 정부와 마지막으로 남은 무장 반군 단체인 FLN(민족해방군, NLF 또는 FROLINA라고도 함) 간의 휴전 조건은 완전히 이행되지 않았고, FLN 고위 간부들은 이후 자신들의 안전이 위협받고 있다고 주장하며 휴전 감시팀을 떠났다. 2007년 9월, 경쟁 관계에 있는 FLN 파벌들이 수도에서 충돌하여 20명의 전투원이 사망하고 주민들이 피난하기 시작했다. 반군 습격은 국내 다른 지역에서도 보고되었다. 반군 파벌들은 군축과 정치범 석방 문제에 대해 정부와 의견이 달랐다. 2007년 말과 2008년 초, FLN 전투원들은 전 전투원들이 거주하던 정부 보호 수용소를 공격했다. 농촌 주민들의 집도 약탈당했다.

앰네스티 인터내셔널의 2007년 보고서는 개선이 필요한 많은 분야를 언급했다. 민간인들은 FLN에 의해 자행된 반복적인 폭력 행위의 희생자이다. FLN은 또한 소년병을 모집한다. 여성에 대한 폭력 발생률이 높다. 가해자들은 국가에 의한 기소와 처벌을 정기적으로 피한다. 사법 시스템 개혁이 시급하다. 집단학살, 전쟁 범죄, 반인도적 범죄는 계속 처벌받지 않고 있다.

2008년 3월 말, FLN은 의회가 자신들에게 체포로부터 '잠정적 면책'을 보장하는 법을 채택하도록 요구했다. 이는 일반 범죄는 포함하지만, 전쟁 범죄나 반인도적 범죄와 같은 국제인도법의 중대한 위반은 포함하지 않는다. 정부가 과거에 사람들에게 이를 허용한 적이 있음에도 불구하고, FLN은 잠정적 면책을 얻지 못했다.

2008년 4월 17일, FLN은 부줌부라를 포격했다. 부룬디 군은 반격했고 FLN은 큰 손실을 입었다. 2008년 5월 26일 새로운 휴전이 체결되었다. 2008년 8월, 은쿠룬지자 대통령은 남아프리카 공화국의 안전보안부 장관인 찰스 은카쿨라의 중재로 FLN 지도자 아가톤 르와사와 만났다. 이는 2007년 6월 이후 첫 직접 회담이었다. 양측은 평화 협상 중 발생할 수 있는 모든 분쟁을 해결하기 위한 위원회를 설립하기 위해 주 2회 만나기로 합의했다.

유엔은 평화 구축 노력의 영향을 평가하려고 시도했다. 2010년대 초, 부룬디의 유엔 평화 유지 임무는 국내 무기 확산을 고려하여 수집된 무기 수를 집계함으로써 군축, 동원 해제 및 재통합 프로그램의 성공을 평가하고자 했다. 그러나 이러한 평가는 평화 구축 노력의 영향 평가에 중요한 지역 주민들의 데이터를 포함하지 못했다.

2012년 현재, 부룬디는 알샤바브 무장세력에 대항하는 소말리아 임무를 포함한 아프리카 연합 평화 유지 임무에 참여하고 있었다. 2014년에는 진실과 화해 위원회가 처음 4년 임기로 설립되었고, 2018년에 4년 더 연장되었다.

3.7.1. 2015년 소요 사태

2015년 4월, 집권당이 피에르 은쿠룬지자 대통령의 3선 출마를 발표하자 시위가 발생했다. 시위대는 은쿠룬지자 대통령이 3선에 출마할 수 없다고 주장했지만, 부룬디 헌법재판소는 (일부 재판관이 판결 당시 국외로 피신했음에도 불구하고) 은쿠룬지자 대통령의 손을 들어주었다.

5월 13일 쿠데타 시도는 은쿠룬지자 대통령을 축출하는 데 실패했다. 그는 부룬디로 돌아와 정부를 숙청하고 쿠데타 주동자 중 일부를 체포했다. 그러나 쿠데타 시도 이후에도 시위는 계속되었고, 5월 20일까지 10만 명이 넘는 사람들이 국외로 피신하여 인도주의적 비상사태가 발생했다. 불법 살해, 고문, 실종, 표현의 자유 제한 등 지속적이고 광범위한 인권 유린에 대한 보고가 있다.

국제 연합, 아프리카 연합, 미국, 프랑스, 남아프리카 공화국, 벨기에 및 기타 여러 정부의 자제 요청에도 불구하고, 집권당은 6월 29일 의회 선거를 강행했지만 야당은 이를 보이콧했다.

2016년 9월 30일, 유엔 인권 이사회는 결의안 33/24를 통해 부룬디 조사위원회를 설립했다. 위원회의 임무는 "2015년 4월 이후 부룬디에서 자행된 인권 침해 및 유린 행위에 대한 철저한 조사를 수행하고, 가해 혐의자를 식별하며, 권고안을 마련하는 것"이다. 2017년 9월 29일 부룬디 조사위원회는 부룬디 정부에 심각한 인권 침해를 중단할 것을 촉구했다. 또한 "부룬디 정부는 위원회의 반복적인 요청과 노력에도 불구하고 지금까지 조사위원회와의 협력을 거부해 왔다"고 강조했다. 위원회가 기록한 침해 행위에는 자의적 체포 및 구금, 고문 및 잔인하고 비인도적이거나 굴욕적인 처우, 초법적 살인, 강제 실종, 강간 및 기타 형태의 성폭력이 포함된다.

3.7.2. 2018년 이후 동향

2018년 5월 헌법 개정 국민투표에서 부룬디 국민들은 79.08%의 찬성으로 은쿠룬지자 대통령이 2034년까지 집권할 수 있도록 하는 개정 헌법을 승인했다. 그러나 대부분의 관측통들을 놀라게도, 은쿠룬지자 대통령은 이후 연임하지 않겠다는 의사를 밝혀 2020년 총선에서 새로운 대통령이 선출될 수 있는 길을 열었다.

2020년 5월 20일, CNDD-FDD에 의해 은쿠룬지자의 후계자로 지명된 에바리스트 은다이시미예가 71.45%의 득표율로 선거에서 승리했다. 얼마 지나지 않은 2020년 6월 9일, 은쿠룬지자 대통령이 55세의 나이로 심장마비로 사망했다. 그의 사망이 코로나19와 관련되었을 것이라는 추측도 있었지만 확인되지는 않았다. 헌법에 따라 국회의장인 파스칼 냐벤다가 2020년 6월 18일 은다이시미예 대통령 취임식까지 정부를 이끌었다.

2021년 12월, 수도 기테가에서 대규모 교도소 화재가 발생하여 수십 명이 사망했다.

2022년 11월, 코로나19 범유행과 러시아의 우크라이나 침공이라는 어려움 속에서도 부룬디의 경제 성장률은 국제 통화 기금 평가에 따르면 3%로 소폭 증가했다. 현재 부룬디는 1인당 국민 총소득(GNI)이 270 USD로 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나로 남아 있다.

2025년 1월 콩고 민주 공화국(DRC)에서 고마가 함락된 것은 2012년 이후 키부 분쟁이 가장 크게 격화된 사건으로, 르완다가 지원하는 M23 반군 작전이 키부 주에 르완다와 부룬디 군대가 주둔함에 따라 더 큰 지역 전쟁으로 번질 수 있다는 우려를 불러일으켰다. 후투족이 주도하는 정부를 가진 부룬디는 이전에 르완다가 2015년 쿠데타 시도를 지원했다고 비난한 바 있으며, 남키부 주에서 콩고군을 지원하기 위해 수천 명의 군인을 파견하여 더 큰 지역 전쟁의 가능성에 대한 우려를 더했다.

4. 지리

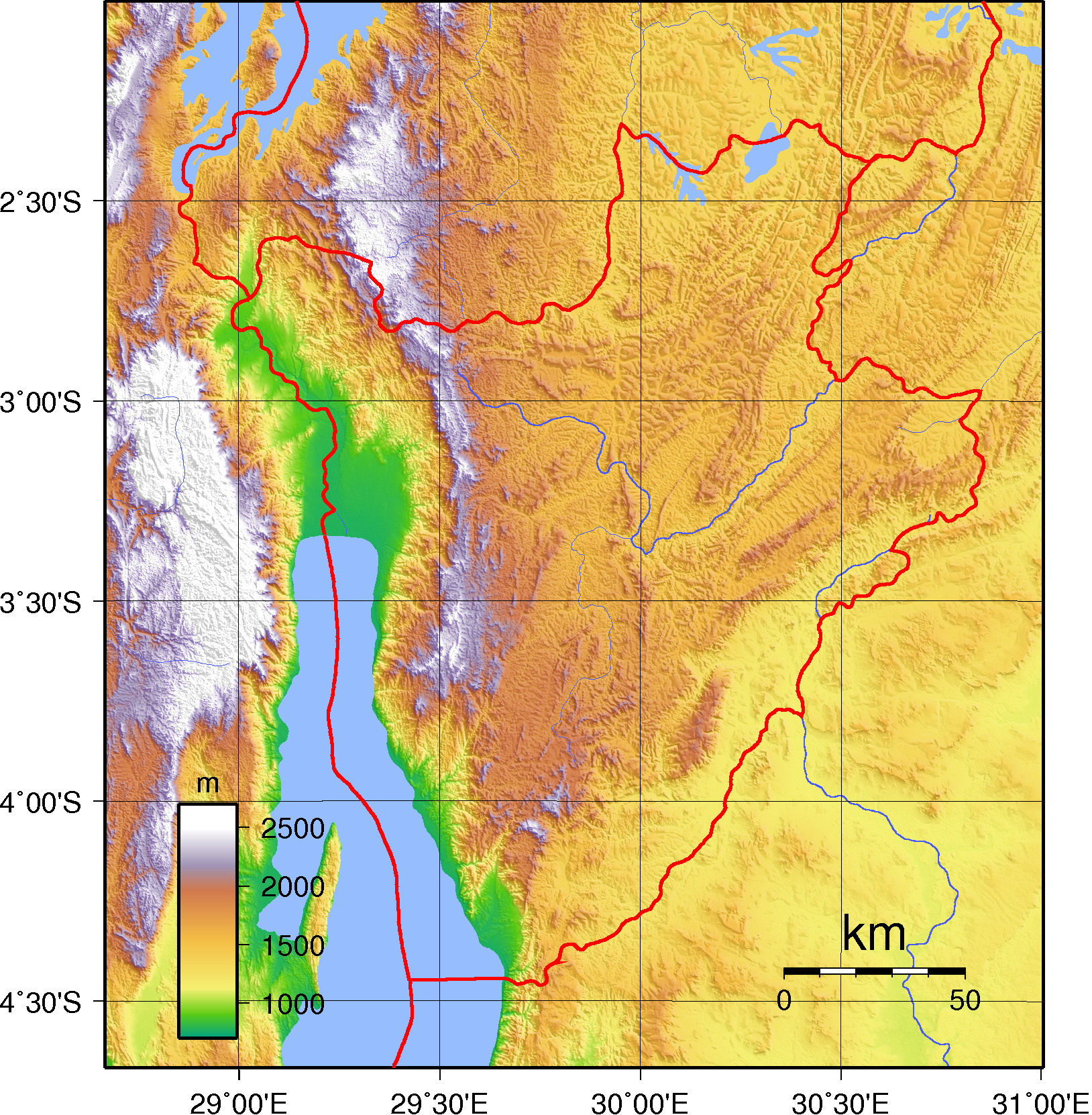

부룬디는 아프리카 중앙부의 내륙국으로, "아프리카의 심장"이라고도 불린다. 국토의 대부분은 해발 1500 m 이상의 고원 지대로 이루어져 있으며, 서쪽으로는 탕가니카 호수와 접한다. 지리적으로는 동아프리카 지구대의 서쪽 연장선인 알베르틴 지구대의 일부를 형성한다.

4.1. 지형과 수계

부룬디의 지형은 대부분 구릉과 산지로 이루어져 있으며, 동쪽은 완만한 고원 지대이다. 국토는 크게 서쪽의 저지대, 서부 산맥, 그리고 중동부 고원의 세 부분으로 나눌 수 있다. 서쪽 국경은 르완다에서 남북으로 이어지는 산맥과 탕가니카 호수, 그리고 루지지강으로 형성되며, 탕가니카 호수 북동쪽 연안에는 경제 수도인 부줌부라가 위치한다. 산맥은 해발 2000 m가 넘는 곳도 있으며, 최고봉은 부줌부라 남동쪽에 위치한 헤하산(카론제산으로도 불림, 2685 m)이다.

중동부 고원은 해발 1500 m에서 1800 m 사이로, 연 강수량이 1000 mm 이상으로 안정적이고 토지가 비옥하여 인구 밀도가 높은 농업 지대이다. 반면, 이보다 고도가 낮은 동부 및 남부 지역은 강수량이 적고 건기가 길어 인구 밀도가 비교적 낮다.

주요 강으로는 콩고 민주 공화국과의 국경을 이루는 루지지강, 말라가라시강, 루부부강 등이 있다. 탕가니카 호수는 탄자니아, 콩고 민주 공화국, 잠비아와 공유하는 큰 호수이며, 부룬디 남서부 국경의 많은 부분을 차지한다. 나일강의 최장 발원지로 알려진 루비론자강이 부룬디의 부루리 주에서 발원하여 카게라강을 거쳐 빅토리아호로 흘러든다. 토양 침식과 삼림 벌채가 주요 환경 문제로 지적되며, 홍수와 산사태도 빈번하게 발생한다.

4.2. 기후

부룬디는 전형적인 적도성 기후를 나타낸다. 국토 대부분이 고원 지대(평균 해발 1700 m)이기 때문에 연평균 기온은 17 °C에서 23 °C 사이로 비교적 온화하다. 연평균 강수량은 약 1500 mm이다.

부룬디에는 두 번의 우기와 두 번의 건기가 있다. 주요 우기는 2월부터 5월까지이며, 짧은 우기는 9월부터 11월까지이다. 주요 건기는 6월부터 8월(일부 자료에서는 9월)까지이며, 짧은 건기는 12월부터 1월까지이다. 지역별로 기온과 강수량에 차이가 있을 수 있으며, 고도가 높은 지역일수록 기온이 낮고 강수량이 많은 경향이 있다.

4.3. 생태계와 야생 동식물

부룬디는 다양한 생태 지역을 포함하고 있으며, 대표적으로 알베르틴 지구대 산지림, 중앙 잠베지 미옴보 삼림지대, 빅토리아 분지 산림-사바나 모자이크 생태 지역에 속한다. 주요 보호 구역으로는 북서부의 키비라 국립공원과 북동부의 루부부 국립공원이 있다. 이 두 국립공원은 1982년에 야생 동식물 개체군을 보호하기 위해 설립되었다. 키비라 국립공원은 르완다의 늉웨숲 국립공원과 인접한 아열대 우림 지역이며, 루부부 국립공원은 루부부강(루부루강 또는 루루부강으로도 불림)을 따라 펼쳐져 있다.

부룬디의 야생 동식물로는 하마, 악어, 다양한 종류의 영양, 원숭이, 그리고 수많은 조류 등이 서식한다. 그러나 인구 증가로 인한 서식지 파괴, 삼림 벌채, 토양 침식 등으로 인해 생태계는 심각한 위협을 받고 있다. 2020년 기준 부룬디의 삼림 면적은 전체 국토의 약 11%이며, 이 중 상당 부분은 상업용 농장이다. 야생 동식물 보호와 생태계 보전을 위한 노력이 이루어지고 있으나, 많은 어려움에 직면해 있다.

5. 정치

부룬디의 정치 체제는 다당제에 기반한 대통령제 공화국이다. 대통령은 국가 원수이자 정부 수반이다. 현재 부룬디에는 21개의 등록된 정당이 있다. 1992년 제정된 헌법은 다당제 정치 과정을 규정하고 다당 경쟁을 반영했으나, 1998년 개헌을 통해 국회 의석이 확대되고 부통령 2인제가 도입되었다. 2000년 아루샤 협정에 따라 과도 정부가 수립되었으며, 현행 헌법은 2018년에 제정된 것이다.

5.1. 정부 구조

부룬디는 대통령 중심제 공화국으로, 행정부, 입법부, 사법부의 삼권분립을 기본으로 한다. 그러나 실제 운영에서는 대통령에게 상당한 권한이 집중되어 있다는 평가를 받기도 한다.

5.1.1. 행정부

행정부의 수반은 대통령이며, 국민 직접 선거를 통해 선출된다. 2018년 개헌으로 대통령 임기는 5년에서 7년으로 연장되었으며, 연임은 가능하나 3선은 금지된다(단, 2018년 개헌 이후부터 임기를 새로 계산하여 최대 2회 연임 가능). 대통령은 국가 정책을 총괄하고 행정 각료로 구성된 각료회의(내각)를 임명하고 주재한다. 2020년 6월 23일 총리직이 다시 설치되었으며, 부통령직도 존속하고 있다. 현재 대통령은 에바리스트 은다이시미예이다.

5.1.2. 입법부

입법부는 양원제로, 상원(Senate)과 국민의회(National Assembly, 하원에 해당)로 구성된다.

국민의회는 최소 100석 이상으로 구성되며, 의원은 비례대표제에 따라 선출되고 임기는 5년이다. 득표율이 2% 미만인 정당이나 정치 연합은 의석을 확보할 수 없다. 2004년 기준 과도 국민의회는 170석이었으며, 후투족 60%, 투치족 40%, 여성 30%의 민족 및 성별 할당제와 3명의 트와족 대표 의석이 보장되었다.

상원은 최소 37석에서 최대 54석으로 구성된다. 18개 주에서 각 주마다 후투족 1명, 투치족 1명의 상원의원이 간접 선거(선거인단 투표)로 선출되며, 전직 국가 원수들에게는 종신 상원의원 자격이 부여된다. 또한, 상원 의석의 30%는 여성에게 할당되도록 헌법에 규정되어 있다. 상원의원의 임기는 5년이다.

5.1.3. 사법부

최고 사법기관은 최고법원(Cour Suprême)이다. 최고법원 아래에는 3개의 항소법원이 있으며, 각 주에는 제1심 법원이 설치되어 있다. 또한 123개의 지방 법원이 운영되고 있다. 헌법재판소도 존재한다. 그러나 사법 시스템은 정치적 영향력과 자원 부족 등으로 인해 독립성과 효율성 면에서 도전을 받고 있다는 평가가 있다.

5.2. 주요 정당

부룬디의 주요 정당으로는 현재 집권당인 후투족 계열의 민주주의 수호 국민회의-민주주의 수호군(CNDD-FDD)이 가장 큰 영향력을 가지고 있으며, 의회에서도 과반수를 차지하고 있다. 그 외 정당으로는 과거 미셸 미콤베로, 장바티스트 바가자, 피에르 부요야 등 3명의 대통령을 배출한 투치족 계열의 국민진보통일연합(UPRONA)과, 멜키오르 은다다예, 시프리앵 은타랴미라, 실베스트르 은티반퉁가냐, 도미시앵 은다이제예 등 4명의 대통령을 배출한 후투족 계열의 부룬디 민주전선(FRODEBU)이 있다. 그러나 UPRONA는 현재 소수 의석에 머물러 있으며, FRODEBU는 2015년 선거에 불참하는 등 정치적 입지가 약화된 상태이다.

5.3. 인권 상황

부룬디의 인권 상황은 국제 사회로부터 지속적인 우려의 대상이 되어 왔다. 휴먼 라이츠 워치, 앰네스티 인터내셔널 등 국제 인권 단체들은 부룬디 정부의 인권 침해 사례, 특히 언론인 장클로드 카붐바구에 대한 반복적인 체포와 재판을 비판해왔다. 앰네스티 인터내셔널은 그를 양심수로 지정하고 즉각적이고 무조건적인 석방을 촉구했다.

2009년 4월, 부룬디 정부는 동성애를 범죄화하는 법을 개정했다. 합의된 동성 간 성관계로 유죄 판결을 받은 사람은 3개월에서 2년의 징역 및/또는 5만에서 10만 부룬디 프랑의 벌금에 처해질 수 있다. 앰네스티 인터내셔널은 이 조치를 비난하며, 부룬디가 국제 및 지역 인권법에 따른 의무를 위반하고 사생활의 권리를 보장하는 헌법에 위배된다고 지적했다.

부룬디는 2017년 10월 27일 세계 최초로 국제형사재판소(ICC)를 공식 탈퇴했다. 이는 2017년 9월 유엔 보고서에서 부룬디가 초법적 살인, 고문, 성폭력 등 다양한 범죄와 인권 침해를 저질렀다고 비난한 데 따른 조치였다. ICC는 2017년 11월 9일, 부룬디가 회원국이었던 시기에 발생한 인권 침해에 대해서는 계속해서 기소할 것이라고 발표했다. 1972년에는 후투족에 대한 계획적인 집단학살이 자행되어 약 25만 명의 후투족과 온건파 투치족이 사망한 것으로 추정되며, 1988년에도 은테가와 마랑가라 지역에서 무고한 시민들에 대한 정부군의 공격이 있었다. 1993년에는 민주적으로 선출된 최초의 후투족 대통령 멜키오르 은다다예가 투치족 극단주의자들에게 암살당하는 사건이 발생했으며, 1996년 유엔 보고서는 1993년 10월에 투치족 소수민족에 대한 집단학살이 자행되었다고 결론 내렸다.

5.4. 국방 및 군사

부룬디의 정규군은 부룬디 국방군(Forces de défense nationale, FDN)이다. 국방군은 육군, 공군, 해군(탕가니카 호수에서의 작전 중심)으로 구성되어 있으며, 국가 방위와 안보 유지를 주요 임무로 한다. 과거에는 군부가 정치에 깊이 관여하며 쿠데타의 주역이 되기도 했으나, 민주화 과정과 함께 군의 정치적 중립성이 강조되고 있다.

부룬디 국방군은 아프리카 연합 평화 유지 임무 등 국제 평화 유지 활동에도 참여하고 있다. 정보기관으로는 국가정보국(Service National de Renseignement, SNR)이 있으며, 1984년 장바티스트 바가자 정권 하에서 창설된 국가안보국을 계승하여 2006년 피에르 은쿠룬지자 정권에 의해 재편되었다. 국방 예산은 국가 경제 규모에 비해 상당한 비중을 차지하는 것으로 알려져 있으나, 정확한 규모와 장비 현황 등은 제한적으로 공개된다.

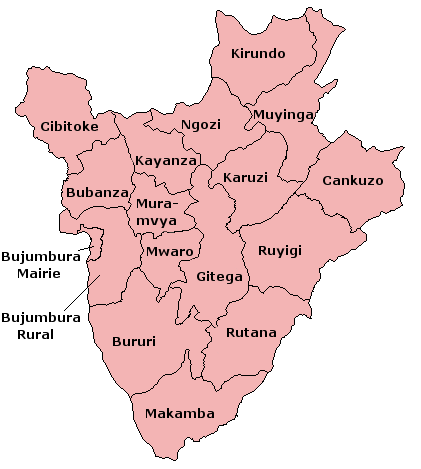

6. 행정 구역

부룬디는 18개의 주(province)로 구성되어 있으며, 주는 다시 119개의 코뮌(commune), 그리고 코뮌은 2,638개의 콜린(colline, 언덕 또는 마을 단위)으로 세분된다. 이러한 행정 구역 체계는 1959년 벨기에 식민 통치 하에 기존의 족장 제도를 대체하며 형성되었다.

2000년에는 기존의 부줌부라 주가 부줌부라 교외주와 부줌부라 도시주로 분리되었다. 가장 최근인 2015년 3월 26일에는 부줌부라 교외주와 부루리 주의 일부를 통합하여 루몽게주가 신설되었다. 2022년 7월, 부룬디 정부는 행정 구역을 대대적으로 개편하여 기존 18개 주를 5개 주로, 119개 코뮌을 42개 코뮌으로 축소하는 안을 발표했으나, 이 변경안은 의회의 승인이 필요한 사안이다.

부룬디의 18개 주는 다음과 같다:

- 부반자주

- 부줌부라 도시주

- 부줌부라 교외주

- 부루리주

- 캉쿠조주

- 치비토케주

- 기테가주 (정치적 수도)

- 카루지주

- 카얀자주

- 키룬도주

- 마캄바주

- 무람비야주

- 무잉가주

- 므와로주

- 응고지주

- 루몽게주

- 루타나주

- 루이기주

주요 도시로는 경제 수도인 부줌부라(2015년 도시권 인구 약 75만 명)와 정치 수도인 기테가(2008년 인구 약 4만 1천 명)가 있다.

7. 경제

부룬디는 내륙에 위치하고 천연자원이 부족하며 제조업 기반이 취약한 국가이다. 경제는 농업에 크게 의존하고 있으며, 2017년 기준 농업이 국내총생산(GDP)의 50%를 차지하고 전체 인구의 90% 이상이 농업에 종사한다. 이 중 90%는 자급 농업 형태이다. 주요 수출품은 커피와 차로, 전체 외환 수입의 90%를 차지하지만 수출이 GDP에서 차지하는 비중은 상대적으로 작다. 그 외 농산물로는 목화, 옥수수, 수수, 고구마, 바나나, 카사바 등이 있으며, 육류, 우유, 가죽도 생산된다. 자급 농업에 크게 의존함에도 불구하고 많은 인구가 스스로를 부양할 자원이 부족한데, 이는 높은 인구 증가율과 토지 소유에 관한 일관된 정책 부재 때문이다. 2014년 기준 평균 농장 규모는 약 1 acre에 불과했다.

부룬디는 명목 1인당 GDP 기준으로 세계 최빈국 중 하나이며, 최빈개발도상국으로 분류된다. 2023년 세계은행 발표에 따르면 1인당 국민 총소득(GNI)은 230 USD로 세계 최하위 수준이다. 광범위한 빈곤, 부패, 정치적 불안정, 권위주의, 문맹 등이 국가 발전을 저해하는 주요 요인이다. 2018년 세계 행복 보고서에서는 조사 대상 156개국 중 가장 행복도가 낮은 국가로 평가되었다. 잦은 기근과 식량 부족을 겪어왔으며, 세계 식량 계획(WFP)에 따르면 5세 미만 아동의 56.8%가 만성 영양실조에 시달리고 있다. 외국의 원조가 국가 수입의 42%를 차지할 정도로 의존도가 높다. 2009년 동아프리카 공동체(EAC)에 가입하여 역내 무역 증진을 기대하고 있으며, 같은 해 7.00 억 USD의 부채 탕감을 받았다. 정부 부패는 기업들이 끊임없이 변화하는 규제 환경을 헤쳐나가야 하는 상황을 만들며 건전한 민간 부문 발전을 저해하고 있다. 세계지식재산기구(WIPO)의 2024년 세계혁신지수에서는 127위를 기록했다.

7.1. 주요 산업

부룬디 경제는 농업에 크게 의존하고 있으며, 광업과 제조업은 상대적으로 발달이 미약하다. 그러나 잠재적인 성장 가능성을 가진 분야도 존재한다.

7.1.1. 농업

부룬디 농업의 핵심은 자급자족적 성격이 강하며, 인구의 대다수가 농업에 종사한다. 주요 수출 작물은 커피와 차이며, 이 두 품목이 외화 수입의 대부분을 차지한다. 2015년 기준 커피는 총수출의 33.6%, 차는 12.4%를 기록했다. 그 외에도 목화, 옥수수, 수수, 고구마, 바나나, 카사바 등이 국내 소비 및 일부 수출용으로 재배된다. 해발 1400 m에서 1800 m 사이의 인구 밀집 지역에서는 바나나와 함께 옥수수, 강낭콩의 윤작이 이루어진다. 이보다 고도가 낮은 지역에서는 카사바와 땅콩이 주로 재배되며, 서부 임보 평야에서는 국내 시장을 겨냥한 쌀 재배가 활발하다. 고지대에서는 목축업이 주를 이룬다. 평균 경작 면적이 매우 작음에도 불구하고(2012년 기준 농민 1인당 0.4 ha), 이러한 복합 농업은 1980년대까지는 부룬디의 높은 인구 밀도를 지탱해왔다. 그러나 이후 식량 생산 상황이 악화되어 매년 식량 원조를 받고 있다.

7.1.2. 광업 및 자원

부룬디에는 니켈, 우라늄, 희토류 산화물, 이탄, 코발트, 구리, 백금, 바나듐, 나이오븀, 탄탈럼, 금, 주석, 텅스텐, 고령토, 석회암 등의 광물 자원이 매장되어 있는 것으로 확인되었다. 특히 니켈 매장량은 상당한 것으로 평가되지만, 본격적인 개발은 미미한 수준이다. 자원 개발을 통해 경제 다변화를 꾀할 잠재력은 있으나, 자본 부족, 인프라 미비, 정치적 불안정 등이 개발의 장애 요인으로 작용하고 있다. 일부 소규모 금 채굴 등이 이루어지고 있으나 국가 경제에 미치는 영향은 제한적이다.

7.2. 경제 현황과 과제

부룬디는 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나로, 1인당 GDP가 극히 낮으며 만성적인 빈곤에 시달리고 있다. 2023년 기준 1인당 국민 총소득(GNI)은 230 USD에 불과했다. 높은 실업률, 심각한 물가 상승, 그리고 과도한 외채는 부룬디 경제의 고질적인 문제이다. 국제 원조에 대한 의존도가 매우 높아, 국가 수입의 상당 부분을 차지한다. 2016년 GDP 성장률은 -0.5%를 기록하는 등 경제 상황이 매우 불안정하며, 무역수지 또한 큰 폭의 적자를 지속하고 있다.

주요 과제로는 정치적 안정 확보를 통한 투자 환경 개선, 부정부패 척결, 농업 생산성 향상, 인프라 확충, 교육 및 보건 수준 향상, 그리고 경제 다변화 등이 꼽힌다. 정부는 이러한 문제 해결을 위해 노력하고 있으나, 구조적인 제약과 자원 부족으로 인해 뚜렷한 성과를 거두는 데 어려움을 겪고 있다. 내전의 상처와 반복되는 정치적 불안정은 경제 회복을 더욱 더디게 만드는 요인으로 작용한다.

7.3. 통화

부룬디의 공식 통화는 부룬디 프랑(Burundian Franc, ISO 4217 코드: BIF)이다. 명목상 100 상팀(centimes)으로 나뉘지만, 독립 이후 부룬디에서 상팀 동전은 발행된 적이 없다. 상팀 동전은 부룬디가 벨기에령 콩고 프랑을 사용했을 때만 유통되었다. 통화 정책은 중앙은행인 부룬디 공화국 은행(Bank of the Republic of Burundi)이 관장한다. 만성적인 인플레이션과 통화 가치 하락으로 인해 경제 활동에 어려움을 겪고 있다.

7.4. 교통

부룬디의 교통망은 제한적이고 낙후되어 있다. 2012년 DHL 글로벌 연결성 지수(Global Connectedness Index)에 따르면, 부룬디는 조사 대상 140개국 중 가장 세계화되지 않은 국가로 평가되었다. 유일하게 포장된 활주로를 갖춘 공항은 부줌부라 국제공항이며, 2017년 5월 기준 4개 항공사(브뤼셀 항공, 에티오피아 항공, 케냐 항공, 르완다 항공)가 취항했다. 부줌부라와 가장 많은 일일 항공편 연결이 있는 도시는 키갈리이다.

도로망이 존재하지만, 2005년 기준 포장된 도로는 전체의 10% 미만이었다. 2012년 기준, 민간 버스 회사가 키갈리로 향하는 국제 노선의 주요 버스 운영자였으나, 다른 인접 국가(탄자니아 및 콩고 민주 공화국)로의 버스 연결은 없었다. 철도는 존재하지 않는다.

부줌부라는 여객 및 화물 페리(MV 므웡고조)를 통해 탄자니아의 키고마와 연결된다. 탕가니카 호수를 이용한 수상 운송은 특히 잠비아의 음풀룽구 항구를 통한 물류 이동이 남부 아프리카 국가들과 부룬디를 잇는 중요한 교역로 역할을 하고 있다. 부줌부라 항구의 시설 노후화와 처리 용량 부족 문제를 해결하기 위해 장기적으로 키갈리를 거쳐 캄팔라와 케냐로 철도를 연결하는 계획이 있으나, 구체적인 진척은 더딘 상황이다.

8. 사회

부룬디 사회는 오랜 역사와 다양한 전통을 가지고 있으나, 동시에 깊은 민족 갈등과 만성적인 빈곤, 열악한 보건 및 교육 환경 등 복합적인 문제에 직면해 있다.

8.1. 인구

2021년 유엔 추산 부룬디의 총인구는 약 1,234만 명으로, 1950년의 245만 명에 비해 크게 증가했다. 연평균 인구 성장률은 2.5%로 세계 평균보다 두 배 이상 높으며, 여성 1인당 평균 출산율(합계출산율)은 5.10명(2021년 기준)으로 세계에서 10번째로 높다. 높은 인구 증가율은 제한된 국토 면적과 자원에 큰 부담을 주고 있다.

2013년 기준 도시화율은 13%에 불과하여 대다수 인구가 농촌 지역에 거주한다. 인구 밀도는 약 315명/km2로 사하라 이남 아프리카에서 두 번째로 높으며, 2017년에는 390.4명/km2에 달했다. 이는 농업 중심 국가로서는 매우 높은 수준으로, 토지 부족과 과잉 인구 문제를 야기하고 있다. 평균 수명은 상대적으로 낮고, 영유아 사망률은 높은 편이다. 내전과 정치적 불안정으로 인해 많은 부룬디인들이 국외로 이주했으며, 2006년 미국은 약 1만 명의 부룬디 난민을 수용했다.

8.2. 민족 구성

부룬디의 주요 민족은 후투족(약 85%), 투치족(약 15%), 그리고 트와족(1% 미만)으로 구성된다. 역사적으로 후투족은 주로 농경을, 투치족은 목축을 담당했으며, 트와족은 수렵 채집 생활을 해왔다. 식민 통치 시기 벨기에 당국은 소수파인 투치족을 우대하는 정책을 펼쳤고, 이는 민족 간의 구분을 더욱 명확히 하고 갈등의 씨앗을 뿌리는 결과를 초래했다.

독립 이후 후투족과 투치족 간의 권력 다툼은 반복적인 폭력 사태와 집단학살로 이어졌으며, 이는 부룬디 사회에 깊은 상처를 남겼다. 1972년과 1993년의 대규모 집단학살은 양 민족 모두에게 큰 피해를 입혔다. 현재는 민족 할당제를 통해 정치적 안정을 도모하고 있으나, 민족 간의 불신과 긴장감은 여전히 남아 있는 과제이다.

8.3. 언어

부룬디의 공용어는 룬디어(키룬디어), 프랑스어, 영어이다. 룬디어는 국민 대다수가 사용하는 국어이며, 반투어군에 속한다. 르완다의 르완다어 및 탄자니아 북서부에서 사용되는 하어(Ha)와 방언 연속체를 이루어 상호 의사소통이 가능하다. 후투족과 투치족 간의 언어 차이는 없으며, 두 민족 모두 룬디어를 모국어로 사용한다. 이는 르완다와 함께 사하라 이남 아프리카에서 보기 드문 단일 언어 국가의 특징을 보여준다.

프랑스어는 식민 통치의 영향으로 오랫동안 행정 및 교육 언어로 사용되어 왔으며, 사실상의 공용어 역할을 해왔다. 영어는 2014년 헌법 개정을 통해 공용어로 추가되었으며, 국제 교류 확대와 교육 경쟁력 강화를 위한 노력의 일환으로 그 중요성이 점차 커지고 있다. 그 외에 도시 지역을 중심으로 스와힐리어도 일부 사용된다.

8.4. 종교

부룬디의 주요 종교는 기독교로, 전체 인구의 80~90%를 차지하는 것으로 추산된다. 이 중 로마 가톨릭이 약 60~65%로 가장 큰 비중을 차지하며, 개신교와 성공회가 나머지 15~25%를 구성한다. 그 외에 약 5%의 인구가 토착 전통 신앙을 따르고 있으며, 이슬람교는 인구의 2~5%를 차지하며 주로 도시 지역에 거주하는 수니파가 다수이다.

종교는 부룬디 사회에서 중요한 역할을 하며, 종교 지도자들은 때때로 평화와 화해를 위한 중재 역할을 하기도 한다. 헌법상 종교의 자유가 보장되지만, 과거 권위주의 정권 하에서는 특정 종교 활동에 대한 제약이 있었던 사례도 있다.

8.5. 교육

부룬디의 교육 시스템은 초등 교육 6년(7세~13세), 중등 교육 7년, 대학 4~7년으로 구성된다. 의무 교육 제도는 존재하지 않는다. 2021년 추정 문해율은 남성 81.3%, 여성 68.4%로, 성인(15~24세) 문해율은 2012년 기준 74.71%, 청년 문해율은 92.58%로 상대적으로 높게 나타났다. 그러나 이는 지역 평균에 비해 높은 수치일 뿐, 전반적인 교육 수준은 여전히 개선이 필요한 상황이다. 특히 여아와 농촌 지역 아동의 교육 접근성이 낮고, 중등 교육 이수율은 매우 낮은 편으로, 부룬디 소년의 약 10%만이 중등 교육을 받는 것으로 알려져 있다.

주요 고등 교육기관으로는 부룬디 대학교가 있다. 주요 도시에는 박물관도 있는데, 부줌부라에는 부룬디 지질 박물관이, 기테가에는 부룬디 국립 박물관과 부룬디 생활사 박물관이 있다.

만성적인 빈곤, 교사 부족, 교육 시설 미비, 그리고 과거 내전으로 인한 교육 시스템 붕괴 등이 교육 발전을 저해하는 주요 요인이다. 정부는 국제사회의 지원을 받아 교육 환경 개선을 위해 노력하고 있으며, 2022년 기준 교육 부문 투자는 GDP의 5%에 달했다. 2010년에는 캐나다 퀘벡의 웨스트우드 고등학교 학생들의 지원으로 르워가라는 작은 마을에 초등학교가 개교하기도 했다.

8.6. 보건과 복지

부룬디의 공공 의료 시스템은 매우 열악하며, 국민들은 기본적인 의료 서비스 접근에도 어려움을 겪고 있다. 세계 기아 지수에서 최하위권을 기록할 정도로 심각한 기아와 영양실조 문제가 만연해 있다. 1962년 내전 발발은 국가 의료 발전의 중단을 가져왔으며, 2015년의 폭력 사태는 시민들의 의료 접근성을 더욱 악화시켰다.

사하라 이남 아프리카의 다른 나라들과 마찬가지로 부룬디는 생물의학 외에 토착 전통 의학도 활용한다. 1980년대 부룬디 보건 당국은 약용 식물에서 얻은 의약품의 품질 관리 개발 및 새로운 연구 시작을 위해 유엔 개발 계획(UNDP)에 지원을 요청했다. 동시에 부룬디 전통 의학 종사자 협회(ATRADIBU)가 설립되어 정부 기관과 협력하여 부룬디 전통 의학 연구 및 증진 센터(CRPMT)를 설립했다. 최근 국제 원조 유입은 부룬디의 생물의학 보건 시스템 활동을 지원했지만, 국제 원조 관계자들은 전통적으로 부룬디의 토착 의학을 멀리해 왔다.

2015년 기준, 부룬디 어린이 10명 중 약 1명이 폐렴, 설사, 말라리아와 같이 예방 및 치료 가능한 질병으로 5세 이전에 사망한다. 현재 부룬디의 폭력 사태는 의약품 및 병원 장비에 대한 국가의 접근을 제한했다. 2015년 기준 부룬디의 평균 수명은 60.1세였다. 2013년 부룬디는 GDP의 8%를 의료에 지출했다. 부룬디의 출산율은 여성 1인당 6.1명이지만, 영아 사망률은 출생아 1,000명당 61.9명이다. 부룬디에서 흔한 질병으로는 말라리아와 장티푸스가 있다. 사회 복지 제도는 거의 전무한 실정이며, 국제 구호 단체의 지원에 크게 의존하고 있다.

8.6.1. 주요 질병 및 의료 현황

부룬디에서 주로 발생하는 주요 감염성 질환 및 풍토병으로는 말라리아, 에이즈(HIV/AIDS), 결핵 등이 있다. 특히 말라리아는 풍토병으로 사망 원인 중 높은 비중을 차지한다. 에이즈 유병률 또한 심각한 수준이며, 결핵도 주요 공중 보건 문제 중 하나이다.

의료 인프라는 매우 부족하여 의사 및 간호사 수가 절대적으로 부족하고, 병원 시설과 의료 장비도 열악하다. 의약품 공급 또한 불안정하여 기본적인 치료조차 받기 어려운 경우가 많다. 정부와 국제사회는 이러한 질병 퇴치와 의료 서비스 개선을 위해 노력하고 있으나, 만성적인 자원 부족과 정치적 불안정으로 인해 큰 어려움을 겪고 있다. 의료 서비스에 대한 접근성은 특히 농촌 지역에서 매우 낮으며, 의료 서비스의 질적 수준 또한 개선이 시급한 과제이다.

8.6.2. 빈곤과 기아 문제

부룬디는 세계에서 가장 가난한 나라 중 하나로, 인구의 절대다수가 극심한 빈곤에 시달리고 있다. 빈곤율은 매우 높고, 소득 불평등 또한 심각한 수준이다. 만성적인 식량 부족으로 인해 기아 문제가 심각하며, 특히 아동들의 영양실조는 매우 우려스러운 상황이다. 세계 기아 지수(GHI)에서 부룬디는 지속적으로 최하위권에 머물러 있으며, 이는 국가의 심각한 식량 위기를 반영한다.

주요 원인으로는 낮은 농업 생산성, 잦은 자연재해(가뭄, 홍수 등), 내전과 정치 불안으로 인한 사회 시스템 붕괴, 높은 인구 증가율, 그리고 토지 부족 등이 복합적으로 작용한다. 정부는 식량 안보 확보와 빈곤 퇴치를 위해 노력하고 있으나, 구조적인 문제 해결에는 많은 시간이 소요될 것으로 보인다. 국제 구호 단체들의 식량 지원과 개발 협력이 이루어지고 있지만, 근본적인 문제 해결을 위해서는 지속적인 투자와 정책적 노력이 필요하다.

8.7. 과학 기술

부룬디의 과학 기술 연구 개발 현황은 매우 초기 단계에 머물러 있다. 정부는 2013년 '과학, 기술, 연구 및 혁신을 위한 전략 계획'을 수립하여 식량 기술, 의학, 에너지, 광업, 교통, 수자원, 환경 생명 공학, 재료 과학, 정보 통신 기술(ICT), 우주 과학, 수학, 사회 과학 등 다양한 분야의 발전을 목표로 하고 있다.

재료 과학 분야에서는 2012년에서 2019년 사이 인구 백만 명당 논문 수가 0.6편에서 1.2편으로 두 배 증가하여 사하라 이남 아프리카 상위 15위권에 진입했다. 그러나 여전히 의학 연구가 주요 초점이며, 2018년 기준 의료 연구자는 전체 과학자의 4%에 불과했지만 2011년에서 2019년 사이 과학 논문의 41%를 차지했다.

2014년 동아프리카 공동체(EAC) 사무국은 국립 공중 보건 연구소를 우수 연구 기관으로 지정했다. 연구 인력은 2011년 인구 백만 명당 40명에서 2018년 55명으로 증가했으며, 국내 연구 개발 투자도 GDP 대비 0.11%에서 0.21%로 증가했다. 그러나 과학 논문 발표 건수는 인구 백만 명당 6편으로 여전히 중앙 및 동아프리카에서 가장 낮은 수준이며, 2017년에서 2019년 사이 발표된 논문의 97.5%가 외국 연구자와의 공동 연구였다. 주요 연구 기관 및 인프라가 부족하고, 정부의 투자 여력도 제한적이어서 과학 기술 발전에 많은 어려움을 겪고 있다.

9. 문화

부룬디의 문화는 토착 전통과 주변 국가들의 영향이 혼합되어 형성되었으나, 오랜 내전과 사회 불안으로 인해 문화적 발전이 저해되어 왔다. 농업이 주요 산업인 만큼, 전형적인 부룬디 식사에는 고구마, 옥수수, 쌀, 완두콩 등이 포함된다. 비용 때문에 육류는 한 달에 몇 번만 섭취한다. 여러 명의 가까운 지인이 모일 때는 단결을 상징하기 위해 큰 그릇에 담긴 impeke임페케룬디어, 맥주의 일종)를 함께 마신다.

9.1. 전통과 생활 양식

부룬디 고유의 사회적 관습은 공동체 중심적인 특징을 보인다. 결혼과 장례 의례는 중요한 사회적 행사로 여겨지며, 전통적인 가옥 구조는 지역의 자연환경과 재료를 활용하여 지어진다. 공동체 생활 방식은 상호 부조와 협력을 중시한다. 대표적인 전통 음식으로는 주로 채소와 곡물을 기반으로 한 소박한 요리가 많으며, 지역 특산물을 활용한 음식 문화가 발달했다. 구전 전통이 강하여 역사와 삶의 교훈을 이야기, 시, 노래를 통해 전달한다. 이미가니(Imigani, 속담/우화), 인디림보(Indirimbo, 노래), 아마지나(Amazina, 칭찬 시), 이비부고(Ivyivugo, 영웅 서사시) 등은 부룬디의 주요 문학 장르이다.

9.2. 예술과 문학

부룬디의 전통 예술에서 가장 두드러지는 것은 북 연주와 춤이다. 특히 세계적으로 유명한 부룬디 왕립 북 연주단은 40년 이상 활동하며 karyenda카리엔다룬디어, 왕실 북), 아마샤코(amashako), 이비시키소(ibishikiso), 이키란야(ikiranya) 등의 전통 북을 사용한 연주로 명성이 높다. 북 연주는 종종 춤과 함께 이루어지며, 축제나 가족 모임에서 자주 볼 수 있다. 공식 행사나 의식에서 공연되는 abatimbo아바팀보룬디어와 빠른 속도의 abanyagasimbo아바냐가심보룬디어는 유명한 부룬디 춤이다. 주목할 만한 악기로는 플루트, 치터, 이켐베(ikembe), 인동고(indonongo), 우무두리(umuduri), 이낭가(inanga), 이냐가라(inyagara) 등이 있다.

공예 또한 중요한 예술 형태로, 바구니 짜기는 현지 장인들에게 인기 있는 공예이며, 가면, 방패, 조각상, 도자기도 만들어진다. 구전 문학 전통이 강하며, 설화, 속담, 노래 등을 통해 역사와 삶의 지혜를 전승한다. 현대 예술 분야의 활동은 아직 초기 단계이지만, 점차 발전 가능성을 보이고 있다. 매년 부룬디 국제 영화 및 시청각 축제(FESTICAB)가 개최된다. 현재 부룬디에는 유네스코 세계유산으로 등재된 것은 없으나, 10건의 유산이 잠정 목록에 올라 있다.

9.3. 대중 매체

부룬디의 대중 매체 환경은 정치적 상황과 밀접하게 연관되어 발전해왔다. 주요 매체로는 신문, 라디오, 텔레비전 방송이 있으며, 최근에는 인터넷과 소셜 미디어의 영향력도 점차 커지고 있다. 라디오는 여전히 가장 광범위하게 이용되는 정보 전달 수단이며, 특히 농촌 지역에서 중요한 역할을 한다.

국영 방송국 외에 다수의 민영 라디오 및 텔레비전 방송국이 운영되고 있으나, 정부의 언론 정책과 표현의 자유 수준은 국제 사회의 지속적인 관심사이다. 과거 정치적 불안정 시기에는 언론 탄압 사례가 보고되기도 했으며, 언론인들은 취재 활동에 어려움을 겪기도 했다. 인터넷 보급률은 아직 낮은 편이지만, 젊은 세대를 중심으로 이용자가 증가하고 있다.

9.4. 스포츠

부룬디에서 가장 인기 있는 스포츠는 단연 축구이다. 1972년에 프로 축구 리그인 부룬디 프리미어리그가 창설되었으며, 부룬디 축구 국가대표팀은 2019년 아프리카 네이션스컵에 처음으로 본선에 진출하는 성과를 거두었다. 영국의 프리미어리그 WBA에서 활약했던 사이도 베라히뇨가 유명한 부룬디 축구 선수이다.

육상 또한 인기 있는 스포츠이며, 국제 대회에서 좋은 성적을 거두기도 했다. 베누스테 니용가보는 1996년 애틀랜타 올림픽 육상 남자 5,000m에서 금메달을 획득했고, 알로이스 니지가마도 같은 대회 남자 10,000m에서 4위를 차지했다. 프란신 니욘사바는 2016년 리우데자네이루 올림픽 육상 여자 800m에서 은메달을 획득했다. 그 외에 농구와 격투기도 인기 있는 스포츠로, 특히 유도 클럽이 여러 곳 운영되고 있다. 만칼라와 같은 전통 보드게임도 널리 즐겨진다.

9.5. 공휴일

부룬디의 주요 공휴일은 국가적, 종교적, 문화적 의미를 지닌 날들로 구성된다. 가장 중요한 국경일은 매년 7월 1일에 기념하는 독립기념일이다. 기독교 인구가 다수를 차지함에 따라 부활절과 크리스마스와 같은 주요 기독교 축일들이 공휴일로 지정되어 있다. 2005년부터는 이슬람교 축일인 이드 알피트르도 공휴일로 지정되었다. 그 외에도 노동절(5월 1일), 통일 기념일 등 다양한 공휴일이 있으며, 이러한 날에는 각종 기념행사와 축제가 열리기도 한다.

10. 대외 관계

부룬디는 비동맹 운동의 원칙을 따르며 모든 국가와의 우호 협력 관계를 추구하는 기본적인 외교 정책 기조를 가지고 있다. 오랜 내전과 정치적 불안정으로 인해 국제 사회의 지원에 크게 의존해왔으며, 평화 정착과 국가 재건을 위한 국제 협력에 적극적으로 참여하고 있다.

10.1. 주변국과의 관계

부룬디는 지리적으로 르완다, 탄자니아, 콩고 민주 공화국과 국경을 접하고 있다. 이들 주변국과는 역사적, 문화적으로 깊은 연관성을 가지고 있으며, 정치, 경제, 사회적으로도 밀접한 관계를 맺고 있다. 특히 르완다와는 언어, 사회 구조, 민족 구성 등이 유사하여 형제 국가로 불리기도 하지만, 과거 양국 간의 정치적 상황 차이로 인해 긴장 관계가 형성되기도 했다. 식민지 시기 벨기에의 통치 하에 르완다-우룬디로 통합되어 있다가 분리 독립한 역사적 배경도 양국 관계에 영향을 미치고 있다.

탄자니아는 부룬디 내전 당시 많은 난민을 수용했으며, 평화 협상 과정에서 중요한 중재 역할을 수행했다. 콩고 민주 공화국과는 탕가니카 호수를 사이에 두고 있으며, 국경 지역의 안보 문제와 자원 개발 등을 둘러싸고 상호 협력이 필요한 관계이다. 부룬디는 동아프리카 공동체(EAC) 회원국으로서 역내 경제 통합과 공동 번영을 위한 노력에 동참하고 있다.

10.2. 주요 국가와의 관계

과거 식민 종주국이었던 벨기에와 독일과는 역사적 관계를 바탕으로 외교 및 개발 협력 관계를 유지하고 있다. 프랑스는 프랑코포니 회원국으로서 문화 및 교육 분야에서의 교류가 있으며, 미국은 민주주의 발전과 인권 증진을 위한 지원을 제공하고 있다. 최근에는 중국과의 경제 협력이 확대되는 추세이며, 인프라 건설 등 다양한 분야에서 중국의 투자가 이루어지고 있다. 그 외에도 여러 유럽 국가 및 국제기구로부터 개발 원조를 받고 있다.

10.3. 대한민국과의 관계

대한민국과 부룬디는 1991년에 외교 관계를 수립했다. 부룬디는 1967년에 조선민주주의인민공화국과도 수교한 남북한 동시 수교국이다. 양국은 현재 상호 상주 공관을 두고 있지 않으며, 주르완다 대한민국 대사관이 부룬디를 겸임하고, 주중국 부룬디 대사관이 대한민국을 겸임하고 있다.

교역 규모는 크지 않으며, 주로 부룬디가 커피 등을 대한민국에 수출하고, 대한민국은 공산품 등을 부룬디에 수출하는 형태이다. 2016년 기준 부룬디의 대일 수출액 중 커피가 94.7%를 차지한 점을 미루어 볼 때, 대한민국의 경우에도 유사한 교역 구조를 가질 것으로 추정된다. 2020년 기준 부룬디에서 활동하는 한국 NGO로는 텐포원(TEN FOR ONE), 국제청소년연합(IYF) 등이 있으며, 2018년 9월에는 부룬디 한인회([http://africaburundi.korean.net])가 창립되어 2020년 10월 현재 약 10명의 교민이 거주하고 있는 것으로 파악된다. 양국 간에는 경제 개발 협력, 문화 교류 등 다양한 분야에서 관계 발전의 잠재력을 가지고 있다.

10.4. 국제기구

부룬디는 국제 연합(UN) 및 그 산하 기구, 아프리카 연합(AU), 동아프리카 공동체(EAC), 동남아프리카 공동시장(COMESA), 국제 프랑코포니 기구(OIF), 비동맹 운동(NAM) 등 다수의 국제기구 회원국으로 활동하고 있다. 이러한 국제기구 활동을 통해 국가 발전과 평화 정착을 위한 국제사회의 지원을 확보하고, 지역 및 국제 문제 해결에 동참하고 있다. 과거 유엔 평화유지군이 부룬디에 파견되어 평화 정착에 기여했으며, 현재 부룬디는 아프리카 연합의 평화 유지 임무에 병력을 파견하는 등 국제 사회의 안보 노력에 참여하고 있다. 다만, 2017년에는 국제형사재판소(ICC)를 탈퇴하여 국제 사회의 우려를 낳기도 했다.