1. 개요

베냉 공화국은 서아프리카에 위치한 나라로, 과거 다호메이로 알려졌었다. 서쪽으로는 토고, 동쪽으로는 나이지리아, 북서쪽으로는 부르키나파소, 북동쪽으로는 니제르와 국경을 접하고 있다. 인구의 대다수는 대서양 기니만의 일부인 베냉만 남부 해안선에 거주한다. 수도는 포르토노보이지만, 정부 소재지는 가장 인구가 많고 경제 수도인 코토누이다. 국토 면적은 11.26 만 km2이며, 2023년 기준 추정 인구는 약 1,370만 명이다. 열대 국가로 농업에 크게 의존하며, 팜유와 면화의 주요 수출국이다. 공용어는 프랑스어이며, 폰어, 바리바어, 요루바어, 덴디어 등 토착 언어도 널리 사용된다. 주요 종교는 기독교, 이슬람교, 전통 아프리카 종교이다. 베냉은 17세기부터 19세기까지 다호메이 왕국을 중심으로 발전했으며, 노예 무역의 중심지이기도 했다. 1894년 프랑스에 의해 식민지화되었고, 1960년 독립했다. 독립 이후 민주 정부, 군사 쿠데타, 군사 정부 등 다양한 정치 체제를 경험했으며, 1975년부터 1990년까지는 마르크스-레닌주의 국가인 베냉 인민공화국이었다. 1991년 다당제 공화국으로 전환되었으나, 최근 몇 년간 민주주의가 후퇴하고 있다는 평가를 받고 있다.

2. 국명

베냉의 현재 공식 국명은 베냉 공화국(République du Bénin레퓌블리크 뒤 베냉프랑스어)이다. 통칭은 베냉(Bénin베냉프랑스어)이다. 프랑스 식민 통치 기간과 1960년 8월 1일 독립 이후, 이 나라는 과거 이 지역에 존재했던 다호메이 왕국의 이름을 따 다호메이로 불렸다. 1972년 마르크스-레닌주의 성향의 군사 쿠데타 이후, 1975년 11월 30일 다호메이라는 국명이 남부의 폰족과만 연관된다는 이유로 국가의 정체성을 보다 포괄적으로 나타내기 위해 국경과 접한 베냉만의 이름을 따서 베냉으로 변경되었다. 베냉만이라는 명칭 자체는 현재의 나이지리아에 위치했던 베닌 왕국에서 유래했다. 1990년 사회주의 체제를 포기하면서 현재의 국명인 베냉 공화국으로 다시 변경되었다.

3. 역사

베냉 지역은 선사 시대부터 인류가 거주했으며, 유럽 식민 통치 이전에는 다호메이 왕국을 비롯한 여러 왕국이 존재했다. 19세기 말 프랑스의 식민 통치를 거쳐 1960년 독립을 이루었으나, 이후 정치적 불안정과 군부 통치가 이어지다 1990년대 민주화 과정을 겪었다.

3.1. 식민지 이전

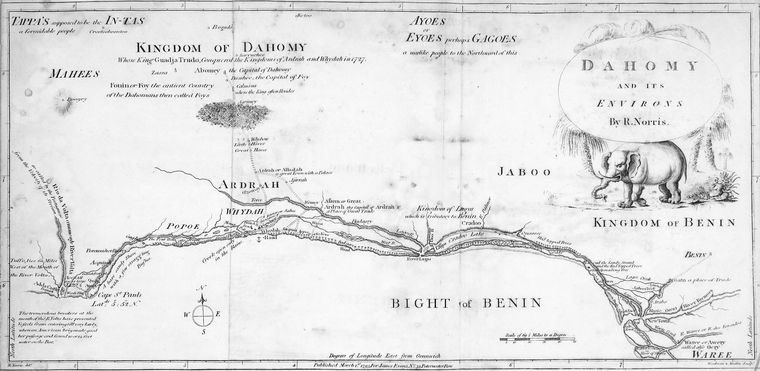

1600년 이전, 현재의 베냉 지역은 다양한 정치 체제와 민족으로 구성된 여러 지역으로 이루어져 있었다. 해안가에는 주로 아자족을 비롯하여 요루바족과 그베족이 세운 도시 국가들이 있었고, 내륙에는 바리바족, 마히족, 게데비족, 카비예족 등의 부족 사회가 존재했다. 베냉 동쪽에 주로 위치했던 오요 제국은 이 지역의 강력한 군사 세력으로, 해안 왕국들과 내륙 부족 지역을 습격하고 조공을 받았다.

17세기와 18세기에 들어 상황이 바뀌었는데, 아보메 고원에 주로 폰족으로 구성된 다호메이 왕국이 건국되어 해안 지역을 장악하기 시작했다. 1727년까지 다호메이 왕국의 아가자 왕은 해안 도시인 알라다와 위다를 정복했다. 다호메이는 오요 제국의 조공국이 되었으며, 오요와 동맹 관계였던 포르토노보와 경쟁했지만 직접 공격하지는 않았다. 다호메이의 부상, 포르토노보와의 경쟁, 북부 지역의 부족 정치 상황은 식민지 시대와 탈식민지 시대까지 지속되었다.

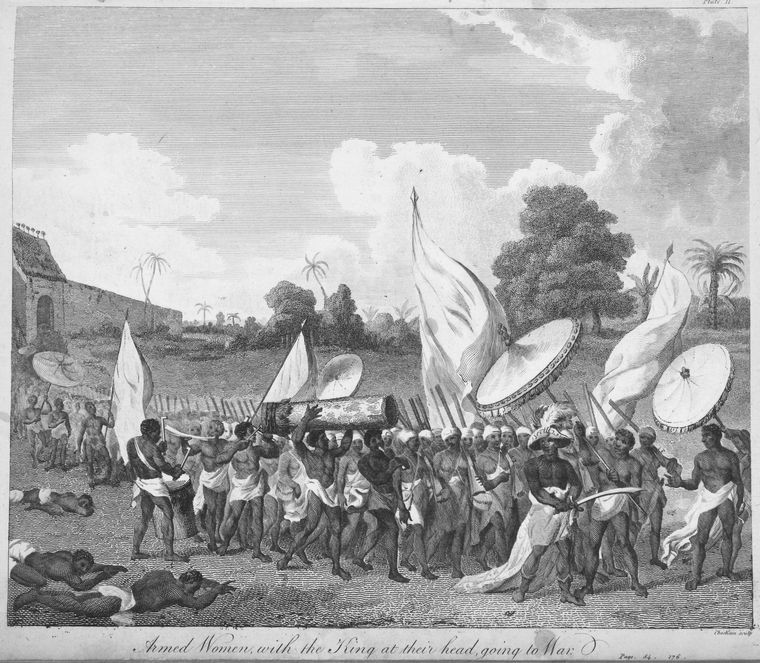

다호메이에서는 젊은이들이 나이든 병사들에게 도제로서 왕국의 군사 관습을 배우다가 군대에 입대할 나이가 되면 정식으로 군인이 되었다. 다호메이는 "왕의 아내들"을 의미하는 아호시(Ahosi) 또는 "우리들의 어머니들"을 의미하는 폰어 미노(Mino) 등으로 불리는 엘리트 여성 군단, 즉 "다호메이 아마존 여군"을 창설했다. 이러한 군사적 준비와 성과에 대한 강조는 다호메이가 유럽 관찰자들과 19세기 탐험가 리처드 버턴 경과 같은 이들로부터 "검은 스파르타"라는 별명을 얻게 했다.

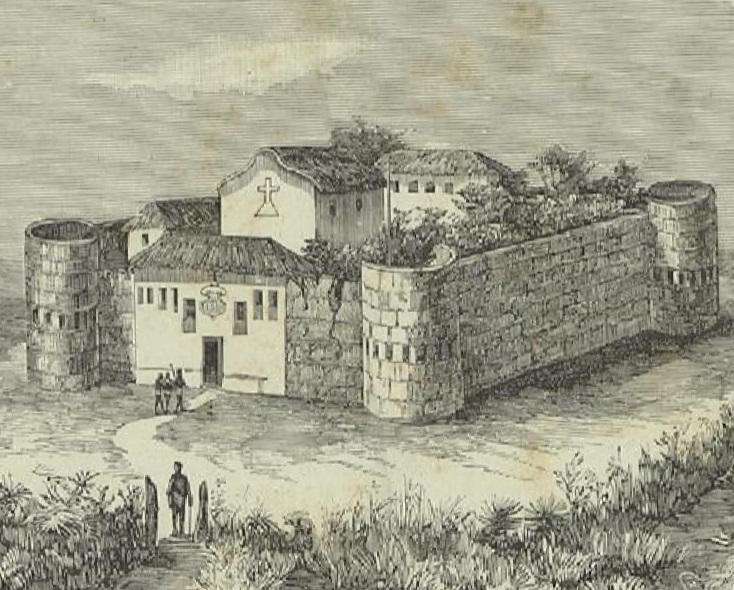

다호메이 왕들은 전쟁 포로들을 대서양 노예 무역을 통해 판매하거나, 연례 풍습으로 알려진 의식에서 제물로 바쳤다. 1750년경 다호메이 왕은 아프리카 포로들을 유럽 노예 상인들에게 팔아 연간 약 25.00 만 GBP를 벌어들인 것으로 추정된다. 이 지역은 번성하는 노예 무역 때문에 노예 해안으로 불렸다. 왕국의 전투에서 잡힌 전쟁 포로의 일부를 참수해야 하는 궁정 의례는 이 지역에서 수출되는 노예 수를 감소시켰다. 노예 수는 1780년대 10년당 102,000명에서 1860년대에는 10년당 24,000명으로 줄어들었다. 이러한 감소는 부분적으로 1807년 노예 무역법이 영국에 의한 대서양 노예 무역을 금지하고 다른 나라들이 뒤따랐기 때문이다. 이 감소세는 1885년 마지막 노예선이 아직 노예제를 폐지하지 않은 브라질로 현재의 베냉 공화국을 떠날 때까지 계속되었다. 수도 포르토노보("새로운 항구"라는 포르투갈어)는 원래 노예 무역항으로 개발되었다.

포르투갈인들이 찾던 상품 중에는 베냉 장인들이 상아로 만든 조각품들이 있었는데, 소금 그릇, 숟가락, 사냥용 뿔 등 이국적인 물건으로 해외 판매를 위해 제작된 아프리카 예술품들이었다. 유럽 정착민들이 찾던 또 다른 주요 상품은 팜유였다. 1856년 영국 회사들은 약 2500 t의 팜유를 수출했으며, 그 가치는 11.25 만 GBP에 달했다.

3.2. 프랑스 식민 통치

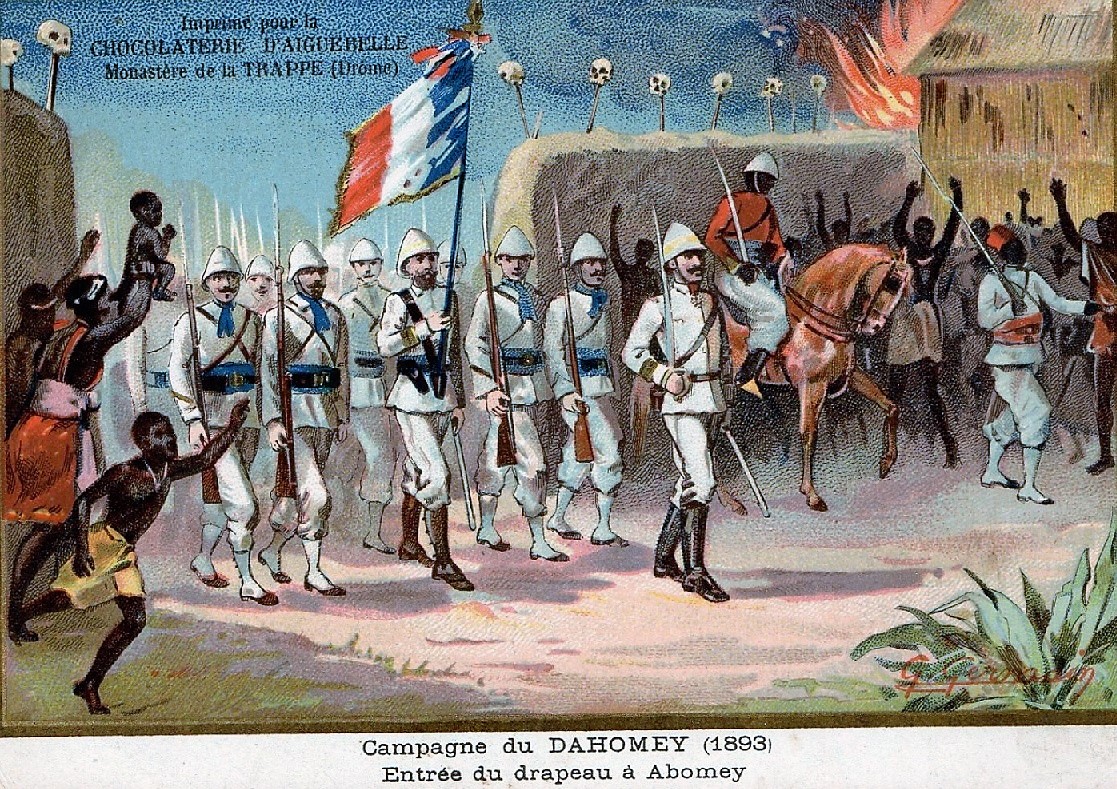

19세기 중반에 이르러 다호메이는 "약화되기 시작하여 지역 강국으로서의 지위를 잃기 시작했다." 프랑스인들은 1892년에 이 지역을 점령했다. 1899년 프랑스는 프랑스령 다호메이라고 불리는 이 땅을 더 큰 프랑스령 서아프리카 식민지 지역에 편입시켰다. 프랑스는 다호메이와 이 지역으로부터 이익을 얻고자 했으나, "대규모 자본주의 발전에 필요한 농업이나 광물 자원이 부족해 보였다." 결과적으로 프랑스는 미래에 개발할 가치가 있는 자원이 발견될 경우를 대비하여 다호메이를 일종의 보존 구역으로 취급했다.

프랑스 정부는 노예 포획과 판매를 불법화했다. 이전의 노예 소유주들은 노예에 대한 통제를 토지, 소작인, 그리고 혈족 구성원에 대한 통제로 재정의하려 했다. 이는 1895년부터 1920년까지 집중적으로 발생한 토지와 노동력 통제권 재분배를 위한 다호메이인들 간의 투쟁을 유발했다. 마을들은 토지와 어장의 경계를 재정의하고자 했다. 종교적 분쟁은 그 밑바탕에 깔린 토지와 상업 통제권을 둘러싼 파벌 투쟁을 거의 가리지 못했다. 파벌들은 대가족의 지도권을 놓고 다투었다.

1904년, 이 지역은 프랑스령 서아프리카의 일부인 프랑스령 다호메이(1904년~1958년)가 되었다. 제2차 세계 대전 후, 프랑스는 점차 다호메이의 정치 참여를 확대했다. 1946년에는 본국 의회에 대표를 선출하고 자치 의회를 설립하는 것을 인정했으며, 1958년에는 프랑스 공동체 내의 자치 공화국이 되었다.

1958년, 프랑스는 다호메이 공화국에 자치권을 부여했고, 1960년 8월 1일 완전한 독립을 부여했으며, 이날은 매년 국경일인 독립기념일로 기념된다. 독립을 이끈 대통령은 위베르 마가였다.

3.3. 독립 이후

1960년 이후, 위베르 마가, 수루 미강 아피티, 저스틴 아호마데그베, 그리고 에밀 데를랭 진수와 같은 인물들이 주도하는 쿠데타와 정권 교체가 있었다. 처음 세 사람은 각각 나라의 다른 지역과 민족을 대표했다. 이 세 사람은 1970년 선거가 폭력으로 얼룩진 후 대통령 협의회를 구성하기로 합의했다.

1972년 5월 7일, 마가는 아호마데그베에게 권력을 이양했다. 1972년 10월 26일, 중령 마티외 케레쿠는 집권 삼두정을 전복시키고 대통령이 되어, 나라가 "외국 이념을 모방하여 스스로를 짐 지우지 않을 것이며, 자본주의, 공산주의, 사회주의 어느 것도 원하지 않는다"고 선언했다. 1974년 11월 30일, 그는 국가가 공식적으로 마르크스주의 국가이며, 군사 혁명 위원회(CMR)의 통제하에 있다고 발표하고, 석유 산업과 은행을 국유화했다. 1975년 11월 30일, 그는 나라 이름을 베냉 인민공화국으로 개칭했다.

베냉 인민공화국 정권은 존속 기간 동안 변화를 겪었다: 민족주의 시기(1972년~1974년), 사회주의 시기(1974년~1982년), 그리고 서방 국가들과 경제적 자유주의로의 개방을 포함하는 시기(1982년~1990년)이다.

1974년 정부는 경제의 전략적 부문을 국유화하고, 교육 제도를 개혁하며, 농업 협동조합과 새로운 지방 정부 구조를 설립하고, 부족주의를 포함한 "봉건 세력"을 근절하기 위한 캠페인에 착수했다. 정권은 반대 활동을 금지했다. 마티외 케레쿠는 1980년 국가 혁명 의회에서 대통령으로 선출되었고, 1984년에 재선되었다. 중국, 북한, 리비아와 관계를 수립하면서 그는 "거의 모든" 사업과 경제 활동을 국가 통제하에 두었고, 이로 인해 베냉에 대한 외국인 투자는 고갈되었다. 케레쿠는 "빈곤은 숙명이 아니다"와 같은 자신의 격언을 내세우며 교육을 재편하려 시도했다. 정권은 처음에는 소련으로부터, 나중에는 프랑스로부터 핵폐기물을 받는 계약을 통해 자금을 조달했다.

1980년대 베냉은 높은 경제 성장률(1982년 15.6%, 1983년 4.6%, 1984년 8.2%)을 경험했으나, 나이지리아 국경 폐쇄로 인해 관세 및 세수입이 감소했다. 정부는 더 이상 공무원 급여를 지급할 수 없게 되었다. 1989년, 정권이 군대에 지불할 충분한 돈이 없자 폭동이 일어났다. 은행 시스템이 붕괴되었다. 결국 케레쿠는 마르크스주의를 포기했고, 국민 회의는 케레쿠에게 정치범을 석방하고 선거를 준비하도록 강요했다. 마르크스-레닌주의는 국가 통치 형태에서 폐지되었다.

1990년 2월, 국내 각 세력의 대표를 소집하여 "국민 회의"가 개최되었다. 회의에서는 가톨릭 주교 이시도르 드 수자 의장 하에 민주화 이행 정부 수립이 결정되었고, 케레쿠의 직권이 대폭 제한됨과 동시에 임시 정부 총리로 니세포르 소글로가 선출되었다. 1990년 3월 1일, 새로 구성된 정부의 헌법이 완성된 후 나라 이름이 공식적으로 베냉 공화국으로 변경되었다. 12월에는 다당제, 삼권분립, 대통령제를 골자로 하는 신헌법이 국민투표로 제정되었다.

1991년 선거에서 케레쿠는 니세포르 소글로에게 패배하여 아프리카 본토에서 선거를 통해 권력을 잃은 최초의 대통령이 되었다. 케레쿠는 1996년 선거에서 승리하여 다시 권력을 잡았다. 2001년 선거에서 케레쿠는 또 다른 임기를 얻었으며, 그 후 그의 반대파들은 선거 부정이라고 주장했다. 1999년, 케레쿠는 아프리카인들이 대서양 노예 무역에서 상당한 역할을 한 것에 대해 국가적 사과를 발표했다.

케레쿠와 전 대통령 소글로는 2006년 선거에 출마하지 않았는데, 두 사람 모두 헌법상 후보자의 연령 및 총 임기 제한에 걸렸기 때문이다. 2006년 베냉 대통령 선거는 토마 보니 야이와 아드리앵 웅베지 간의 결선투표로 이어졌다. 결선투표는 3월 19일에 치러졌고 보니가 승리하여 4월 6일에 취임했다. 보니는 2011년에 재선되어 1차 투표에서 53.18%의 득표율을 얻어 결선투표를 피할 수 있었다. 그는 1991년 민주주의 회복 이후 결선투표 없이 선거에서 승리한 최초의 대통령이었다.

2016년 3월 대통령 선거에서는 보니 야이가 헌법에 의해 3선 출마가 금지된 가운데, 사업가 파트리스 탈롱이 2차 투표에서 65.37%의 득표율로 투자 은행가이자 전 총리인 리오넬 진수를 물리치고 승리했다. 탈롱은 2016년 4월 6일에 취임했다. 헌법재판소가 결과를 확정한 같은 날 연설에서 탈롱은 "무기력함"과 싸우기 위해 대통령 임기를 5년 단임으로 제한할 계획을 논의하며 "무엇보다 먼저 헌법 개혁에 착수할 것"이라고 말했다. 그는 정부 규모를 28명에서 16명으로 줄일 계획이라고 밝혔다. 2021년 4월, 파트리스 탈롱 대통령은 2021년 베냉 대통령 선거에서 86.3% 이상의 득표율로 재선되었다. 선거법 변경으로 인해 탈롱 대통령 지지자들이 의회를 완전히 장악하게 되었다.

2022년 2월, 베냉은 역사상 가장 큰 테러 공격인 W 국립공원 학살을 겪었다.

2022년 2월 20일, 파트리스 탈롱 대통령은 식민지 군대에 의해 약탈된 지 129년 만에 프랑스로부터 베냉으로 반환된 26점의 신성한 예술품 전시회를 열었다.

4. 정치

베냉의 정치는 대통령제 대의 민주주의 공화국의 틀 안에서 이루어지며, 베냉의 대통령은 국가원수이자 정부수반이며, 다당제가 운영된다. 행정권은 정부가 행사한다. 입법권은 정부와 의회 모두에 있다. 사법부는 공식적으로 행정부와 입법부로부터 독립되어 있지만, 실제로는 탈롱 대통령에 의해 점차 그 독립성이 약화되었으며, 헌법재판소는 그의 전 개인 변호사가 이끌고 있다. 정치 체제는 1990년 베냉 헌법과 1991년 민주주의로의 전환에서 비롯되었다.

4.1. 정부 구조

베냉은 대통령 중심제 공화국으로서 삼권분립의 원칙에 따라 국가 권력이 운영된다.

입법부는 단원제인 국민의회로 구성된다. 국민의회 의원은 총 83명으로, 국민의 직접 선거를 통해 선출되며 임기는 4년이다. 주요 권한은 법률 제정, 예산 심의 및 승인, 정부 감독 등이다. 그러나 최근 선거법 개정으로 인해 야당의 의회 진출이 어려워지면서 대통령 지지 세력이 의회를 장악하고 있다는 비판이 있다.

행정부의 수반은 대통령이며, 대통령은 국민 직선으로 선출되고 임기는 5년이며 한 차례 중임이 가능하다. 대통령은 국가원수이자 정부수반으로서 국무총리를 임명(현재는 공석)하고 각료를 임명하여 내각을 구성하고 행정 각부를 지휘·감독한다. 주요 권한은 법률 공포, 조약 체결 및 비준, 군 통수권 행사 등이다.

사법부는 법률에 따라 사법권을 행사하며, 대법원, 헌법재판소, 고등법원, 지방법원 등으로 구성된다. 대법원은 최종심 법원으로서 법률 해석 및 적용의 통일성을 확보하는 역할을 한다. 헌법재판소는 법률의 위헌 여부 심사, 대통령 및 국회의원 선거 관련 분쟁, 대통령 탄핵 심판 등을 관장한다. 이론적으로는 독립되어 있으나, 최근 대통령의 영향력 강화로 사법부의 독립성이 약화되고 있다는 우려가 제기되고 있다.

4.2. 민주주의와 인권

베냉은 1990년대 초 아프리카에서 민주화 이행의 모범 사례로 꼽혔다. 마티외 케레쿠의 장기 군부 독재 이후, 국민 회의를 통해 평화적으로 다당제 민주주의로 전환했으며, 1991년에는 자유롭고 공정한 선거를 통해 니세포르 소글로가 대통령으로 선출되었다. 이후 몇 차례의 정권 교체가 선거를 통해 이루어지면서 민주주의가 정착되는 듯 보였다. 선거 제도는 결선투표제를 포함한 직접선거를 기본으로 하며, 다양한 정당들이 활동해왔다.

그러나 2016년 파트리스 탈롱 대통령 집권 이후 민주주의가 후퇴하고 있다는 국내외의 평가가 지배적이다. 선거법 개정으로 야당 후보의 출마가 제한되고, 2019년 총선에서는 야당이 배제된 채 여당만이 의석을 차지하는 결과가 나왔다. 이는 시민 사회의 반발과 국제적인 우려를 낳았다. 2007년 세계 언론 자유 지수에서 국경 없는 기자회는 베냉을 169개국 중 53위로 평가했으나, 이 순위는 파트리스 탈롱이 집권한 2016년에는 78위로 떨어졌고, 이후 113위로 더욱 하락했다. 인권 상황에 대해서도 비판적인 목소리가 커지고 있으며, 특히 정치적 반대 의견에 대한 탄압, 집회의 자유 제한 등이 문제로 지적된다. 미국을 비롯한 국제 사회는 베냉의 민주주의 후퇴에 우려를 표명하며 일부 원조를 중단하기도 했다. 베냉은 2005년 경찰, 기업, 정치 부패 분석에서 159개국 중 공동 88위로 평가되었다. 현재 베냉은 민주주의 회복과 인권 증진이라는 중요한 과제에 직면해 있다.

4.3. 군사

베냉군은 베냉 육군, 베냉 해군, 베냉 공군 및 국가헌병대로 구성된다. 최근 몇 년간 국방 예산은 증가하는 추세이며, 이는 주로 북부 국경 지역의 안보 위협에 대응하기 위한 것이다. 병력 규모는 상대적으로 작지만, 유엔 평화유지군 활동 등을 통해 국제 사회에 기여하고 있다. 주요 장비는 과거 소련 및 프랑스 등으로부터 도입한 것이 많으며, 최근에는 새로운 장비 도입을 통해 현대화를 추진하고 있다. 국내에서는 국경 수비, 대테러 작전, 치안 유지 지원 등의 임무를 수행한다.

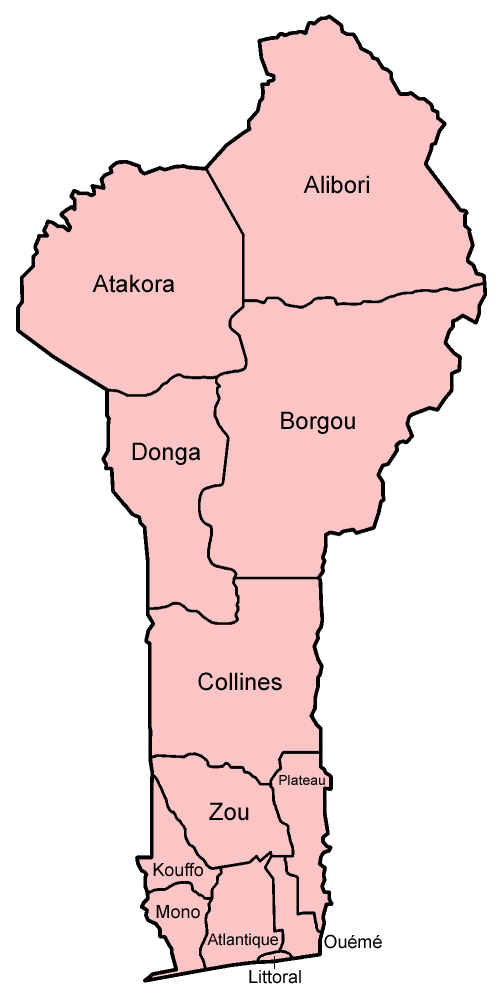

5. 행정 구역

베냉은 12개의 주(départements)로 나뉘며, 이들 주는 다시 77개의 코뮌(communes)으로 세분화된다. 1999년에 기존의 6개 주가 각각 두 개로 분할되어 현재의 12개 주가 형성되었다.

- 알리보리주

- 아타코라주

- 아틀랑티크주

- 보르구주

- 콜린주

- 쿠포주

- 동가주

- 리토랄주

- 모노주

- 우에메주

- 플라토주

- 주주

5.1. 주요 도시

베냉의 주요 도시들은 대부분 남부 해안가나 주요 교통로를 따라 발달해 있다.

- 포르토노보: 헌법상 수도이지만 행정 기능은 코토누에 비해 적다. 우에메주의 주도이며, 역사적으로 중요한 도시이다. 인구는 약 26만 명(2013년 기준)이다.

- 코토누: 리토랄주에 위치하며, 베냉 최대의 도시이자 경제 및 사실상의 행정 수도이다. 베냉 유일의 심해항인 코토누항과 국제공항이 있어 대외 교역 및 교통의 중심지 역할을 한다. 인구는 약 68만 명(2013년 기준)이다.

- 파라쿠: 보르구주의 주도이며, 베냉 북부의 주요 상업 및 교통 중심지이다. 철도와 도로가 교차하는 지점에 위치하여 내륙 무역에서 중요한 역할을 한다. 인구는 약 25만 5천 명(2013년 기준)이다.

- 주구: 동가주의 주도이며, 베냉 북서부의 주요 도시이다. 농산물 집산지이며, 다양한 민족이 거주하는 문화적 중심지이기도 하다. 인구는 약 9만 5천 명(2013년 기준)이다.

- 아보메칼라비: 아틀랑티크주에 위치하며 코토누의 위성도시로 빠르게 성장하고 있다. 아보메칼라비 대학교가 위치한 교육 중심지이기도 하다. 인구는 약 11만 8천 명(2013년 기준)이다.

- 위다: 아틀랑티크주에 위치하며, 역사적으로 노예 무역의 중심지였고 현재는 부두교의 정신적 중심지로 알려져 있다.

이 외에도 고도메이, 보히콘, 엨페, 아보메, 니키 등이 각 지역의 주요 도시로 기능하고 있다.

6. 대외 관계

베냉은 비동맹주의를 기본 외교 정책 기조로 삼고 있으며, 모든 국가와의 우호 협력 관계를 추구한다. 특히 서아프리카 지역 국가들과의 경제 및 안보 협력을 중요시하며, 서아프리카 경제 공동체(ECOWAS)의 적극적인 회원국이다. 또한, 구 식민 종주국인 프랑스와 전통적으로 긴밀한 관계를 유지하고 있으며, 유엔, 아프리카 연합(AU), 프랑코포니(OIF), 이슬람 협력 기구(OIC) 등 다양한 국제기구에서 활동하고 있다. 최근에는 중국과의 경제 협력이 증대되고 있다.

6.1. 대한민국과의 관계

베냉은 1961년 8월 1일 대한민국과 수교하였으나, 1975년 베냉에 사회주의 정권이 들어서면서 그해 단교하였다. 사회주의 정권이 끝난 이후 신정부 수립과 함께 1990년 10월 3일 다시 외교 관계를 맺었다. 1988년 서울 올림픽 대회에는 외교 관계가 없었음에도 불구하고 IOC 정회원국 자격으로 선수 및 임원단을 서울에 파견하였다. 현재 주 가나 대한민국 대사관이 베냉을 겸임하고 있다. 경제, 문화, 개발 협력 등 다양한 분야에서 교류가 이루어지고 있으며, 한국의 대 베냉 주요 수출품은 자동차, 화학제품 등이며, 수입품은 농산물, 의류 등이다. 코이카(KOICA)를 통해 교육, 보건, 농업 분야 등에서 개발 협력 사업을 진행하고 있다. 2020년 기준 약 30명의 한국인이 베냉에 거주하고 있다.

6.2. 프랑스와의 관계

프랑스는 베냉의 구 식민 종주국으로서 양국은 역사적으로 깊은 관계를 맺고 있다. 독립 이후에도 베냉은 프랑스와 정치, 경제, 문화적으로 긴밀한 유대 관계를 유지해왔다. 프랑스는 베냉의 주요 개발 협력 파트너이자 투자국 중 하나이며, 프랑스어가 베냉의 공용어라는 점도 양국 관계의 중요한 기반이다. 프랑코포니를 통해 문화 교류도 활발하게 이루어지고 있다. 사회주의 정권 시기였던 1977년 쿠데타 미수 사건으로 잠시 관계가 악화되기도 했으나, 전반적으로 우호적인 관계를 지속하고 있다. 최근에는 프랑스가 식민지 시절 약탈해 간 문화재 반환 문제에 있어 진전을 보여, 2021년 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 1892년 베냉 침략 시 가져간 왕좌, 궁궐 문, 조각상 등 26점의 문화재 반환을 공식화하고 실제로 반환이 이루어졌다.

6.3. 주변국과의 관계

베냉은 나이지리아, 토고, 니제르, 부르키나파소와 국경을 접하고 있으며, 이들 국가와 다양한 관계를 맺고 있다.

- 나이지리아: 동쪽에 위치한 나이지리아는 베냉의 가장 큰 이웃 국가이자 중요한 무역 상대국이다. 베냉 경제는 나이지리아의 통상 정책에 큰 영향을 받으며, 비공식 무역 또한 활발하다. 과거 국경 문제로 갈등을 겪기도 했으나, 현재는 서아프리카 경제 공동체(ECOWAS) 틀 안에서 경제 및 안보 협력을 강화하고 있다. 2019년 나이지리아의 국경 봉쇄 조치로 베냉 경제가 타격을 입기도 했다.

- 토고: 서쪽에 위치한 토고와는 역사적, 문화적으로 유사성이 깊다. 양국은 국경을 마주하고 있으며, 인적 및 물적 교류가 활발하다.

- 니제르: 북동쪽에 위치한 니제르는 베냉의 주요 내륙 교역 파트너 중 하나이다. 코토누항을 통해 니제르의 수출입 물품이 운송되는 등 경제적으로 밀접하게 연결되어 있다. 과거 니제르강의 레테섬을 둘러싸고 영유권 분쟁이 있었으나, 2005년 국제사법재판소(ICJ)의 판결로 해결되었다.

- 부르키나파소: 북서쪽에 위치한 부르키나파소 역시 베냉의 중요한 내륙 교역 상대국이다. 최근에는 사헬 지역의 안보 불안정 문제에 공동으로 대응하기 위한 지역 안보 협력의 중요성이 커지고 있다.

7. 경제

베냉의 경제는 농업, 특히 목화 생산과 지역 무역에 크게 의존하며, 서비스업, 교통 인프라, 과학 기술 및 에너지 부문이 주요 구성 요소입니다. 정부는 외국인 투자 유치, 관광업 육성, 산업 다각화를 통해 경제 성장을 도모하고 있으며, 바이오용량 관리와 전력 공급 등의 과제에 직면해 있습니다.

7.1. 경제 현황 및 과제

베냉 경제는 저개발 상태에 머물러 있으며, 자급 농업, 면화 생산, 그리고 특히 나이지리아와의 지역 무역에 크게 의존하고 있다. GDP 대비 면화 생산은 40%를 차지하며, 공식 수출 수입의 약 80%를 차지한다. 실질 GDP 성장률은 지난 몇 년간 5% 내외로 안정적이었으나, 빠른 인구 증가로 인해 이러한 성장이 상쇄되고 있다. 인플레이션은 최근 몇 년간 안정세를 보이고 있다.

베냉은 더 많은 외국인 투자를 유치하고, 관광업에 더 중점을 두며, 새로운 식품 가공 시스템 및 농산물 개발을 촉진하고, 새로운 정보 통신 기술을 장려하여 경제 성장을 더욱 촉진할 계획이다. 코토누항은 주요 수입원이며, 정부는 수입 기반을 확대하고자 노력하고 있다.

바이오용량에 대한 접근성은 세계 평균보다 낮다. 2016년 베냉은 자국 영토 내 1인당 0.9 ha의 바이오용량을 보유했으며, 이는 세계 평균인 1인당 1.6 ha보다 적다. 2016년 베냉은 1인당 1.4 ha의 바이오용량을 사용했는데, 이는 소비의 생태발자국이다. 이는 베냉이 보유한 바이오용량보다 "약간 두 배 가까이" 더 많이 사용한다는 것을 의미한다. 결과적으로 베냉은 바이오용량 적자를 겪고 있다.

성장을 더욱 촉진하기 위해 베냉은 더 많은 외국인 투자를 유치하고, 관광업에 더 중점을 두며, 새로운 식품 가공 시스템 및 농산물 개발을 촉진하고, 새로운 정보 통신 기술을 장려할 계획이다. 토지 소유 제도, 상업 사법 제도, 금융 부문 개혁을 통해 사업 환경을 개선하기 위한 프로젝트가 2006년 2월에 체결된 베냉의 3.07 억 USD 규모의 밀레니엄 챌린지 어카운트 보조금에 포함되었다.

파리 클럽과 양자 채권국들은 대외 부채 상황을 완화했으며, 베냉은 2005년 7월에 발표된 G8 부채 감축의 혜택을 받았고, 동시에 더 빠른 구조 개혁을 압박받고 있다. "불충분한" 전력 공급은 베냉의 경제 성장에 "부정적인 영향"을 계속 미치고 있으며, 정부는 국내 전력 생산을 늘리기 위한 조치를 취했다.

베냉의 노동조합은 공식 노동력의 최대 75%를 대표하지만, 국제 노동조합 총연맹(ITCU)은 비공식 경제 부문에 여성 임금 평등 부족, 아동 노동 사용, 지속적인 강제 노동 문제 등 해결되지 않은 문제들이 있다고 지적했다. 베냉은 아프리카 사업법 조화 기구(OHADA)의 회원국이다.

코토누에는 이 나라 유일의 항구와 국제공항이 있다. 베냉은 2차선 포장도로를 통해 이웃 국가(토고, 부르키나파소, 니제르, 나이지리아)와 연결되어 있다. 이동 통신 서비스는 사업자를 통해 전국적으로 제공된다. ADSL 연결은 일부 지역에서 가능하다. 베냉은 위성 연결(1998년부터)과 단일 해저 케이블 SAT-3/WASC(2001년부터)를 통해 인터넷에 연결되어 있다. 2011년 아프리카 해안-유럽 케이블이 개통되면서 "높은 가격"이 완화될 것으로 예상된다.

지난 20년간 GDP 성장률이 4~5%로 꾸준히 유지되었음에도 불구하고 빈곤은 증가하고 있다. 베냉 국립 통계 경제 분석 연구소에 따르면, 빈곤선 이하 생활자는 2011년 36.2%에서 2015년 40.1%로 증가했다.

최근 아프리카계 디아스포라 사이에서 일어나는 "블랙시트(Blaxit)" 운동은 문화적, 경제적 성장을 위해 아프리카계 사람들을 베냉으로 이주시키기 시작하고 있다. 베냉 정부는 현재 아프리카계 후손들에게 시민권을 부여하는 방안을 추진 중이다.

7.2. 주요 산업

베냉의 경제는 1차 산업, 특히 농업에 크게 의존하고 있다. 주요 산업 분야별 현황과 경제적 비중은 다음과 같다.

- 농업: GDP의 상당 부분을 차지하며 주요 고용원이기도 하다. 가장 중요한 수출 작물은 목화로, 수출 수입의 큰 비중을 차지한다. 남부에서는 팜유 생산을 위한 기름야자 재배가 활발하며, 카카오, 커피, 파인애플, 캐슈넛 등도 주요 환금 작물이다. 자급자족 작물로는 옥수수, 카사바, 얌, 수수, 기장 등이 전국적으로 재배된다.

- 제조업: 제조업 부문은 아직 발달 초기 단계에 있으며, 주로 농산물 가공(면실유, 팜유 정제 등), 섬유, 시멘트, 음료 등의 소규모 경공업이 주를 이룬다. 정부는 외국인 투자 유치와 기술 이전을 통해 제조업 발전을 도모하고 있다.

- 서비스업: GDP에서 가장 큰 비중을 차지하는 부문으로, 특히 코토누항을 중심으로 한 운송업, 물류업, 무역업이 발달해 있다. 코토누항은 니제르, 부르키나파소 등 주변 내륙국의 중요한 관문 역할을 한다. 관광업도 성장 잠재력이 있는 분야로 정부가 육성하려 노력하고 있다. 통신, 금융 서비스도 점차 확대되고 있다.

7.3. 교통

베냉의 교통 인프라는 도로, 철도, 항만, 항공으로 구성된다.

- 도로: 총연장 약 6787 km의 도로망을 갖추고 있으며, 이 중 약 1357 km가 포장도로이다. 포장도로 중에는 10개의 고속도로가 포함된다. 나머지 5430 km는 비포장도로이다. 서아프리카 횡단 해안 고속도로가 베냉을 통과하여 동쪽으로 나이지리아, 서쪽으로 토고, 가나, 코트디부아르와 연결된다. 포장도로는 북쪽으로 니제르와 연결되며, 이를 통해 부르키나파소, 말리와도 연결된다. 그러나 많은 도로, 특히 지방 도로는 포장 상태가 좋지 않아 우기에는 통행이 어려운 경우가 많다.

- 철도: 총연장 578 km의 단선 1000 mm 미터궤 철도가 운영 중이다. 주요 노선은 코토누에서 파라쿠까지 이어지며, 주로 화물 운송에 이용된다. 베냉-니제르 간 국제 철도 연결 공사가 시작되었으며, 토고와 부르키나파소로의 추가 연결 계획도 발표되었다. 베냉은 아프리카레일 프로젝트에 참여할 예정이다.

- 항만: 코토누항은 베냉 유일의 국제항으로, 국가 경제에 매우 중요한 역할을 한다. 베냉의 수출입 물동량뿐만 아니라, 니제르, 부르키나파소 등 주변 내륙국의 화물 운송도 담당한다. 항만 시설 현대화와 확장 노력이 지속적으로 이루어지고 있다.

- 항공: 코토누에 위치한 카제훈 공항이 유일한 국제공항이다. 아프리카 주요 도시(아크라, 니아메, 몬로비아, 라고스, 와가두구, 로메, 두알라 등)와 유럽(파리, 브뤼셀), 이스탄불 등으로 연결되는 직항 노선이 운항 중이다.

7.4. 과학 기술

베냉의 과학 기술 정책은 고등 교육 과학 연구부가 담당하며, 국립 과학 기술 연구국이 계획 및 조정을 맡고 있다. 국립 과학 기술 연구 위원회와 국립 과학, 예술, 문학 아카데미는 자문 역할을 한다. 재정 지원은 베냉 국립 과학 연구 기술 혁신 기금에서 이루어진다. 베냉 연구 결과 기술 혁신 진흥 기관은 연구 결과의 개발 및 보급을 통해 기술 이전을 수행한다.

2006년 과학 정책이 수립된 이후 규제 체계가 발전해 왔으며, 과학 및 혁신에 관한 새로운 문서들로 업데이트 및 보완되었다. 여기에는 연구 구조 및 조직 모니터링 및 평가 매뉴얼(2013), 연구 프로그램 및 프로젝트 선정 및 국립 과학 연구 기술 혁신 기금 경쟁 보조금 신청 매뉴얼(2013) 등이 포함된다. 2015년 베냉의 과학 연구 우선 분야는 보건, 교육, 건설 및 건축 자재, 운송 및 무역, 문화, 관광 및 수공예, 면화/섬유, 식품, 에너지 및 기후 변화였다.

베냉의 연구 개발이 직면한 과제로는 불리한 연구 조직 프레임워크(취약한 거버넌스, 연구 구조 간 협력 부족, 연구자 지위에 관한 공식 문서 부재), 인적 자원의 부적절한 사용 및 연구자 동기 부여 정책 부재, 연구와 개발 요구 간의 불일치 등이 있다.

2007년 기준 베냉에는 1,000명의 연구자(인원수 기준)가 있었으며, 이는 인구 백만 명당 115명에 해당한다. 주요 연구 기관으로는 과학 기술 연구 센터, 국립 농업 연구소, 국립 교육 훈련 연구소, 지질 광업 연구 사무소, 곤충학 연구 센터 등이 있다. 아보메칼라비 대학교는 응용 수학 분야의 전문성을 인정받아 2014년 세계은행의 우수 센터 프로젝트에 선정되었다.

베냉의 과학 저널 출판 강도는 서아프리카에서 세 번째로 높다. 2014년 톰슨 로이터의 웹 오브 사이언스, 과학 인용 색인 확장판에 따르면 인구 백만 명당 25.5개의 과학 논문이 이 데이터베이스에 등재되었다. 2008년에서 2014년 사이 베냉의 주요 과학 협력국은 프랑스, 미국, 영국, 벨기에, 독일이었다.

7.5. 에너지

베냉의 주요 에너지원은 전통적인 바이오매스(땔나무, 숯)와 석유 제품이며, 전력 생산은 주로 화력 발전에 의존한다. 국내 발전 용량이 수요에 미치지 못하여 가나, 코트디부아르, 나이지리아 등 주변국으로부터 전력을 수입하고 있어 에너지 안보가 취약한 편이다. 송배전 손실률도 높아 에너지 효율 개선이 필요한 상황이다. 정부는 국내 발전 설비 확충, 신재생 에너지(특히 태양광 발전) 개발, 에너지 효율 향상 등을 통해 에너지 수급 문제를 해결하고자 노력하고 있다. 서아프리카 가스 파이프라인(WAGP)을 통해 나이지리아로부터 천연가스를 공급받아 발전 연료로 활용하고 있으나, 공급 안정성 문제가 때때로 발생한다. 농촌 지역의 전력 보급률은 아직 낮은 편이며, 에너지 접근성 확대가 중요한 과제이다.

8. 사회

베냉 사회는 다양한 민족, 언어, 종교가 공존하는 다원적인 특징을 지닌다. 인구는 젊은 층이 많으며, 교육과 보건 수준은 점진적으로 개선되고 있으나 여전히 많은 과제를 안고 있다.

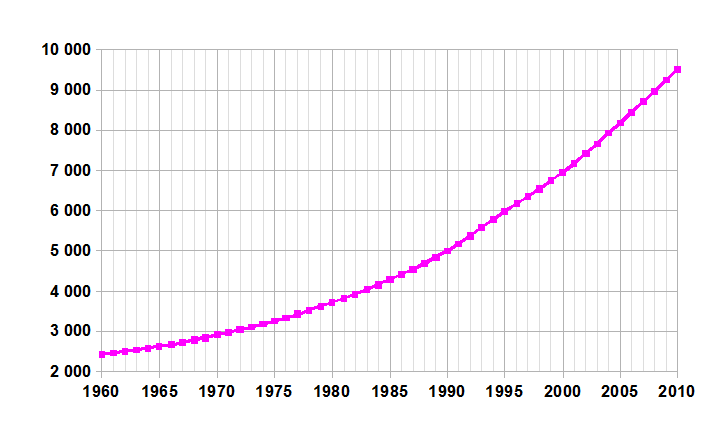

8.1. 인구

2023년 기준 베냉의 총인구는 약 1,370만 명으로 추정된다. 인구 증가율은 연 2.7% 이상으로 높은 편이며, 출산율 또한 여성 1인당 4.8명(2021년 추정)으로 높은 수준이다. 인구 구조는 매우 젊어, 0-14세 인구가 전체의 약 40% 이상을 차지하는 피라미드형 구조를 보인다. 도시화가 진행 중이지만 여전히 인구의 다수는 농촌 지역에 거주하고 있다. 2023년 기준 도시 인구 비율은 약 50%이다. 평균 기대 수명은 2021년 기준 약 62세(남성 60세, 여성 64세)로 점차 향상되고 있다. 인구의 대부분은 남부 해안 지역과 주요 도시에 집중되어 있다.

8.2. 민족

2013년 조사에 따르면 베냉의 주요 민족 구성은 폰족과 구운족(38.4%), 아자족과 미나족(15.1%), 요루바족(12%), 바리바족(9.6%), 풀라족(8.6%), 오타마리족(6.1%), 요아-록파족(4.3%), 덴디족(2.9%) 등이며, 기타 민족이 2.8%를 차지한다.

베냉은 약 42개의 다양한 아프리카 민족 집단이 공존하는 다민족 국가이다. 주요 민족 집단과 그 분포는 다음과 같다:

- 폰족: 남중부 아보메 지역을 중심으로 거주하며, 베냉에서 가장 큰 민족 집단 중 하나이다(구운족 포함 시 약 38.4%, 2013년). 역사적으로 다호메이 왕국의 중심 민족이었다.

- 요루바족: 남동부 지역, 특히 나이지리아와의 국경 지대에 주로 분포하며, 12세기에 나이지리아에서 이주해 온 것으로 알려져 있다(약 12%, 2013년).

- 아자족: 토고에서 이주해 온 민족으로, 남서부 해안가와 내륙에 거주한다(미나족 포함 시 약 15.1%, 2013년).

- 바리바족: 북동부 지역에 주로 거주하며, 역사적으로 바리바 왕국을 형성했다(약 9.6%, 2013년).

- 풀라족 (풀베족): 북동부 지역을 중심으로 유목 생활을 하거나 정착해 살고 있다(약 8.6%, 2013년).

- 덴디족: 북중부 지역에 거주하며, 16세기에 말리에서 이주해 온 것으로 알려져 있다(약 2.9%, 2013년).

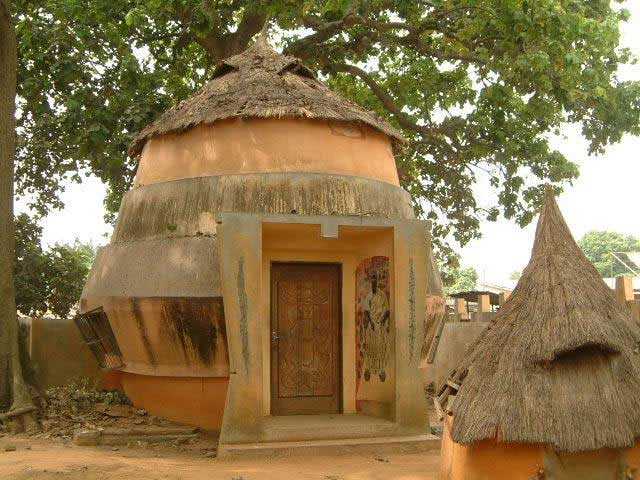

- 오타마리족 (베탐마리베족)과 솜바족: 북서부 아타코라 산맥 지역에 거주하며, 독특한 건축 양식(타타솜바)으로 유명하다(오타마리족 약 6.1%, 2013년).

- 요아-록파족: 약 4.3%(2013년)를 차지한다.

그 외에도 미나족, 수에다족 등 여러 소수 민족 집단이 각자의 문화와 전통을 유지하며 살아가고 있다. 민족 간 관계는 대체로 평화로우나, 역사적 배경이나 정치적 상황에 따라 간혹 긴장이 발생하기도 한다.

8.3. 언어

베냉의 공식 언어는 프랑스어이다. 프랑스어는 행정, 교육, 공식 석상 등에서 주로 사용된다. 그러나 일상생활에서는 다양한 토착 언어들이 널리 사용된다. 베냉에는 약 55개의 언어가 존재하며, 그중 50개는 토착 언어이다.

주요 토착 언어는 다음과 같다:

- 폰어 (Fongbe): 가장 널리 사용되는 토착 언어로, 인구의 약 24%가 모국어로 사용하며, 남부 및 중부 지역에서 주로 쓰인다.

- 요루바어 (Yoruba): 남동부 지역에서 주로 사용되며, 나이지리아의 요루바어와 유사하다.

- 바리바어 (Bariba): 북동부 지역에서 사용된다.

- 덴디어 (Dendi): 북부 지역에서 사용되며, 송가이어족에 속한다.

- 미나어 (Mina): 남서부 지역에서 사용된다.

- 아자어 (Aja), 구운어 (Gun), 요무어 (Yom), 모콜레어 (Mokole) 등도 각 지역 사회에서 중요한 역할을 한다.

초등학교에서는 토착 언어를 활용한 교육이 이루어지기도 하지만, 상급 학교로 갈수록 프랑스어가 주요 교육 언어가 된다. 베냉의 토착 언어들은 대부분 각 음소마다 별도의 글자를 사용하는 표기법을 따르며, 프랑스어처럼 발음 구별 기호를 사용하거나 영어처럼 이중음자를 사용하는 경우는 드물다. 정부는 국가 통합과 의사소통 증진을 위해 국민 언어 발전을 장려하고 있다.

8.4. 종교

2020년 CIA 월드 팩트북 추정에 따르면 베냉의 주요 종교는 기독교(52.2%), 이슬람교(24.6%), 애니미즘(17.9%) 등이며, 기타 종교를 믿거나 무종교인 비율은 5.3%이다.

베냉은 종교적으로 다양한 국가이며, 종교의 자유가 헌법으로 보장된다. 주요 종교 분포는 다음과 같다:

- 기독교: 2020년 추산 약 52.2%로 가장 큰 비중을 차지하며, 주로 남부와 중부 지역에 신자가 많다. 가톨릭(2013년 기준 약 25.5%)이 가장 큰 교파이며, 그 외에 천상 기독교회(Celestial Church of Christ, 약 6.7%), 감리교(약 3.4%) 및 기타 개신교 교파(약 12.9%)가 있다.

- 이슬람교: 약 24.6%(2020년 추산)로 두 번째로 큰 종교 집단이다. 주로 송가이 제국과 하우사인 상인들에 의해 전파되었으며, 알리보리주, 보르구주, 동가주 등 북부 지역과 요루바족 공동체에서 많이 믿는다. 아마디야 분파도 존재한다.

- 전통 신앙 (토착 신앙): 약 17.9%(2020년 추산)가 전통 신앙을 따르며, 특히 부두교(Vodun 또는 Voodoo)가 가장 잘 알려져 있다. 부두교는 다호메이 왕국의 폰족 신앙에서 유래한 것으로 여겨지며, 위다는 부두교의 정신적 중심지로 꼽힌다. 그 외에도 아타코라주의 애니미즘 신앙, 요루바족의 오리샤 숭배 등 다양한 지역 토착 신앙이 존재한다. 많은 기독교 및 이슬람교 신자들도 전통 신앙의 요소를 혼합하여 믿는 경우가 있다.

그 외 소수의 기타 종교 신자나 무종교인(약 5.3%, 2020년 추산)도 있다. 베냉 정부는 매년 1월 10일을 '부두교의 날' 국경일로 지정하여 전통 신앙을 존중하고 있다.

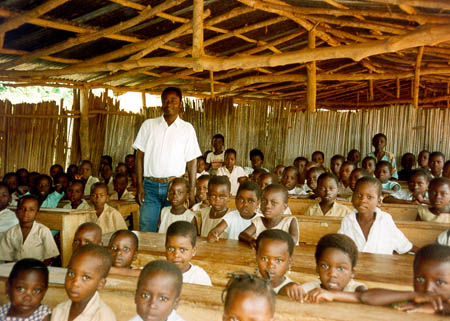

8.5. 교육

베냉의 교육 제도는 초등학교 6년, 중학교 4년, 고등학교 3년, 대학교 3년으로 구성되며, 법적으로는 초등학교 6년이 의무 교육 기간이다. 교육은 주로 프랑스어로 이루어진다. 2015년 기준 식자율은 약 38.4%(남성 49.9%, 여성 27.3%)로 낮은 편이지만, 정부는 교육 기회 확대를 위해 노력하고 있다. 특히 초등 교육은 보편화되었으며, 2013년 기준 중등 교육 취학률은 54%였다.

과거에는 학비가 있었으나, 현재는 공립학교의 수업료가 폐지되었다. 정부는 2009년 이후 GDP의 4% 이상을 교육에 투자하고 있으며, 2015년에는 GDP의 4.4%를 교육(모든 수준)에 지출했다. 이 중 고등 교육에는 GDP의 0.97%를 투입했다. 2009년에서 2011년 사이 대학 진학률은 18-25세 연령대의 10%에서 12%로 증가했으며, 고등 교육기관 등록 학생 수는 2006년 50,225명에서 2011년 110,181명으로 두 배 이상 증가했다.

주요 고등 교육 기관으로는 아보메칼라비 대학교(Université d'Abomey-Calavi)와 파라쿠 대학교(Université de Parakou) 등이 있다. 아보메칼라비 대학교는 응용 수학 분야의 전문성을 인정받아 2014년 세계은행의 우수 센터 프로젝트에 선정되기도 했다.

교육 분야의 주요 과제로는 낮은 식자율 개선, 교육의 질 향상, 교사 부족 문제 해결, 농촌 지역과 도시 지역 간 교육 격차 해소, 여아 교육 기회 확대 등이 있다.

8.6. 보건

베냉의 보건 지표는 점진적으로 개선되고 있으나 여전히 많은 과제를 안고 있다. 1980년대에는 인구의 30% 미만이 1차 의료 서비스에 접근할 수 있었으며, 영아 사망률은 출생 1,000명당 203명에 달했다. 바마코 이니셔티브 도입 이후 지역사회 기반 의료 개혁을 통해 서비스 제공의 효율성과 형평성이 향상되었다. 그럼에도 불구하고 2015년 기준 베냉은 세계에서 26번째로 높은 산모 사망률을 기록했다. 2013년 유니세프 보고서에 따르면 여성의 13%가 여성 할례를 경험했다.

주요 보건 문제로는 말라리아, HIV/AIDS, 높은 영아 및 산모 사망률 등이 있다.

- 말라리아: 5세 미만 아동의 주요 사망 원인 중 하나이다. 정부는 살충 처리된 모기장 보급 등 예방 활동에 힘쓰고 있다.

- HIV/AIDS: 2013년 기준 성인(15~49세) 유병률은 1.13%로 추정된다. 정부와 국제기구의 노력으로 예방 및 치료 프로그램이 운영되고 있다.

- 평균 수명: 2021년 기준 약 62세(남성 60세, 여성 64세)이다.

- 영아 사망률: 2020년 기준 출생 1,000명당 57명으로 여전히 높은 수준이다.

정부는 국제기구 및 비정부기구(NGO)와 협력하여 의료 서비스 접근성 향상, 공중 보건 시스템 강화, 전염병 예방 및 관리, 모자 보건 증진 등을 위해 노력하고 있다. 2024년 세계 기아 지수에서 베냉은 127개국 중 99위를 기록했다.

8.7. 치안

베냉의 전반적인 치안 상황은 서아프리카 지역 내 다른 국가들에 비해 상대적으로 안정적인 편으로 평가되지만, 주의가 필요한 부분도 있다. 주요 도시, 특히 코토누와 같은 대도시에서는 소매치기, 날치기, 차량털이 등 일반적인 절도 범죄가 발생할 수 있으므로 관광객들은 귀중품 관리에 유의해야 한다. 야간에는 외출을 삼가고, 인적이 드문 곳은 피하는 것이 좋다.

최근 몇 년간 북부 국경 지역, 특히 부르키나파소 및 니제르와 접경한 지역에서는 이슬람 극단주의 무장 단체의 활동으로 인한 안보 위협이 증가하고 있다. 이로 인해 해당 지역에서는 납치나 테러 공격의 위험이 있어 여행 자제 또는 금지 구역으로 지정되기도 한다. 2022년 W 국립공원에서 발생한 테러 공격은 이러한 위험성을 보여주는 사례이다.

정부는 경찰력 증강, 국경 지역 순찰 강화, 국제 사회와의 대테러 공조 등을 통해 치안 유지 노력을 기울이고 있다. 그러나 일부 지역에서는 경찰의 부패나 비효율성이 문제로 지적되기도 한다. 여행자들은 외교부의 여행경보 단계를 확인하고, 현지 상황에 대한 최신 정보를 숙지하며 안전에 유의해야 한다.

8.8. 대중 매체

베냉에서는 과거 정부 통제하에 있었던 대중 매체가 1990년대 민주화 이후 상당한 자유를 누리게 되었다. 헌법은 언론 및 표현의 자유를 보장하고 있다.

- 신문: 다양한 일간지와 주간지가 발행되며, 정부 정책에 대한 비판적인 기사를 싣는 경우도 있다. 주요 신문으로는 La Nation라 나시옹프랑스어(국영), Le Matinal르 마티날프랑스어, Fraternité프라테르니테프랑스어 등이 있다.

- 방송: 국영 방송사인 베냉 국영 라디오 텔레비전 방송국(ORTB)이 전국적인 라디오 및 TV 방송망을 운영하고 있다. 민영 라디오 및 TV 방송국도 다수 존재하며, 다양한 프로그램을 제공한다.

- 인터넷 미디어: 인터넷 보급률이 점차 증가하면서 온라인 뉴스 포털과 소셜 미디어의 영향력도 커지고 있다. 이를 통해 다양한 의견이 표출되고 정보가 공유된다.

한때 베냉은 아프리카에서 언론 자유도가 높은 국가 중 하나로 평가받았으나, 최근 몇 년간 국경 없는 기자회가 발표하는 세계 언론 자유 지수 순위가 하락하는 등 언론 환경에 대한 우려가 제기되고 있다. 특히 정부에 비판적인 언론인이나 매체에 대한 압력, 취재 제한 등의 사례가 보고되고 있다. 그럼에도 불구하고 다양한 매체가 활동하며 사회적 의제를 형성하고 여론을 전달하는 역할을 수행하고 있다.

9. 문화

베냉은 풍부하고 다양한 문화 유산을 자랑하며, 특히 역사적인 왕국들의 전통과 예술, 그리고 부두교와 같은 독특한 정신 문화가 잘 알려져 있다. 현대 문화 또한 활발하게 발전하고 있다.

9.1. 예술

베냉의 예술은 전통과 현대가 조화를 이루며 발전해 왔다.

- 전통 예술: 다호메이 왕국 시절부터 정교한 왕실 예술이 발달했다. 청동 및 황동 주물 조각, 나무 조각, 응용 아플리케 직물, 가면 등이 유명하다. 특히 왕의 권위를 상징하거나 역사적 사건, 신화 등을 묘사한 작품들이 많다. 부두교 의식에 사용되는 조각상과 가면 또한 베냉 예술의 중요한 부분을 차지한다.

- 현대 미술: 식민지 시기 이후 서양 미술의 영향을 받으며 새로운 양식이 등장했다. 회화, 조각, 설치 미술 등 다양한 분야에서 활동하는 현대 미술가들이 있으며, 이들은 전통적인 모티프와 현대적인 표현 기법을 결합하여 독창적인 작품 세계를 구축하고 있다. 코토누 등 주요 도시에는 갤러리와 미술 학교가 있으며, 국제적인 미술 행사에도 참여하고 있다.

- 비엔날레 베냉: 2010년 "르갸르 베냉(Regard Benin)"이라는 공동 행사로 시작되어 2012년부터 지역 협회 연합이 조정하는 비엔날레로 발전했다. 국제 전시회와 예술 프로그램을 통해 베냉 및 아프리카 현대 미술을 세계에 알리는 역할을 하고 있다.

9.2. 문학

베냉 문학은 프랑스어가 지배적인 언어가 되기 전까지 강력한 구전 문학 전통을 가지고 있었다. 위다 출신의 펠릭스 쿠초로는 1929년 베냉 최초의 소설인 L'Esclave레스클라브프랑스어(노예)를 썼다. 독립 이후, 문학은 사회적, 정치적 현실을 반영하며 발전했다. 프랑스어로 작품 활동을 하는 작가들이 다수 있으며, 이들은 시, 소설, 희곡 등 다양한 장르에서 베냉의 역사, 문화, 정체성, 그리고 현대 사회의 문제들을 다루고 있다. 주요 작가로는 폴린 호운톤지, 장 플리야, 외젠 에보데 등이 있으며, 이들의 작품은 국제적으로도 인정받고 있다.

9.3. 음악

베냉은 아프리카 음악계에서 중요한 위치를 차지하며, 세계적으로 유명한 가수 앙젤리크 키조를 배출했다.

- 전통 음악: 각 민족 고유의 음악과 춤이 발달해 있다. 부두교 의식 음악은 북, 노래, 춤이 어우러져 독특한 분위기를 자아낸다. 다양한 타악기와 현악기, 관악기 등이 전통 음악에 사용된다.

- 현대 대중음악: 독립 이후 토착 민속 음악이 가나의 하이라이프, 프랑스 카바레, 미국 록, 펑크 및 솔, 그리고 콩고의 룸바와 결합되었다. 1970년대에는 살사, 아프로비트, 재즈 등의 영향을 받은 밴드들이 활동했으며, 오케스트르 폴리 리트모 드 코토누(Orchestre Poly-Rythmo de Cotonou)는 국제적으로도 명성을 얻었다. 최근에는 힙합, R&B 등 현대적인 장르의 음악도 젊은 세대를 중심으로 인기를 얻고 있다.

넬 올리버는 1976년 프랑스에서 데뷔하여 아프리카 전역과 미국에서 요소를 차용하여 "아프로-악파라-펑크"를 창조했다.

베냉 출신 기타리스트 리오넬 루케는 아프리카의 영향을 받은 재즈계에서 가장 중요한 젊은 음악가 중 한 명으로 꼽힌다.

감베 브라스 밴드는 전통 부두 음악을 재즈 및 브라스 밴드 전통과 융합한 음악을 꾸준히 발표하고 있다.

9.4. 영화

베냉 영화 산업은 규모가 크지 않지만, 주목할 만한 감독과 작품들을 배출해왔다. 식민지 시기 이후 다큐멘터리와 단편 영화를 중심으로 발전했으며, 1970년대와 1980년대에 활동한 파스칼 아비칸루와 프랑수아 오키오 같은 감독들이 베냉 영화의 초기 발전에 기여했다. 이들은 주로 베냉의 사회 문제, 문화, 역사 등을 주제로 한 작품을 만들었다. 최근에는 젊은 감독들이 국제 영화제에 작품을 출품하며 베냉 영화를 알리고 있다. 그러나 제작 환경이나 자금 지원 면에서는 여전히 많은 어려움을 겪고 있다.

9.5. 음식 문화

베냉 요리는 신선한 재료를 사용하며 다양한 주요 소스와 함께 제공된다. 남부 베냉 요리의 주재료는 옥수수로, 반죽을 만들어 땅콩이나 토마토 기반의 소스와 함께 먹는다. 생선과 닭고기, 소고기, 염소고기, 그리고 덤불쥐도 소비된다. 북부 베냉의 주식은 얌이며, 위에서 언급한 소스와 함께 제공된다. 북부 지방의 주민들은 야자유나 땅콩 기름에 튀기거나 소스에 조리한 소고기와 돼지고기를 사용한다. 일부 요리에는 치즈가 사용된다. 쿠스쿠스, 쌀, 콩과 함께 망고, 오렌지, 아보카도, 바나나, 키위, 파인애플과 같은 과일도 먹는다.

식사는 일반적으로 고기가 적고 식물성 기름이 풍부하다고 알려져 있다. 야자유나 땅콩 기름에 튀기는 것이 육류 조리법이며, 베냉에서는 훈제 생선도 준비된다. 옥수수 가루를 만들기 위해 분쇄기를 사용하며, 이를 반죽하여 소스와 함께 제공한다. "꼬챙이 구이 치킨"은 나무 꼬챙이에 닭을 끼워 불에 구워 먹는 요리법이다. 야자 뿌리는 때때로 소금물과 다진 마늘을 넣은 병에 담가 부드럽게 한 후 요리에 사용된다. 일부 사람들은 요리를 위해 야외 진흙 난로를 가지고 있다. 대표적인 길거리 음식으로는 콩을 갈아 튀긴 '아카라제'나 옥수수 가루로 만든 '아블로' 등이 있다.

9.6. 스포츠

베냉에서 가장 인기 있는 스포츠는 단연 축구이다. 베냉 축구 국가대표팀은 "다람쥐들(Les Écureuils)"이라는 애칭으로 불리며, 아프리카 네이션스컵에 여러 차례 출전했다. 2019년 대회에서는 처음으로 8강에 진출하는 성과를 거두기도 했다. 국내 리그로는 베냉 프리미어리그가 운영되고 있으며, AS 드라공 FC 드 루에메가 가장 많은 우승을 차지한 팀이다. 스테판 세세뇽은 유럽 리그에서 활약한 대표적인 베냉 출신 축구 선수이다.

축구 외에도 농구, 육상, 골프, 사이클, 야구, 소프트볼, 테니스, 럭비 유니언 등 다양한 스포츠가 즐겨지고 있다. 21세기 초에는 야구와 테크볼이 도입되기도 했다. 올림픽에는 꾸준히 선수단을 파견하고 있으나 아직 메달 획득은 없다.

9.7. 공휴일

베냉의 주요 공휴일은 다음과 같다. (날짜가 변동될 수 있는 종교 관련 공휴일은 제외)

- 1월 1일: 새해 첫날

- 1월 10일: 부두교의 날 (Fête du Vodoun) - 전통 종교를 기리는 국경일

- 5월 1일: 노동절

- 8월 1일: 독립 기념일 (Fête Nationale) - 1960년 프랑스로부터 독립한 날을 기념

- 8월 15일: 성모 승천 대축일 (기독교)

- 11월 1일: 모든 성인 대축일 (기독교)

- 12월 25일: 크리스마스 (기독교)

이 외에도 이드 알피트르(라마단 종료 축제), 이드 알아드하(희생제) 등 이슬람교 관련 공휴일과 부활절, 주님 승천 대축일, 성령 강림 대축일 등 기독교 관련 공휴일은 매년 날짜가 변경된다.

9.8. 세계유산

베냉에는 유네스코 세계유산으로 등재된 문화유산과 자연유산이 있다.

- 아보메 왕궁군 (Royal Palaces of Abomey): 1985년에 등재된 문화유산이다. 1625년부터 1900년까지 약 12명의 왕이 통치했던 다호메이 왕국의 중심지였던 아보메에 남아 있는 10개의 궁궐 유적이다. 각 궁궐은 흙으로 지어졌으며, 왕국의 역사, 권력, 예술, 종교 등을 보여주는 중요한 유물과 구조물들을 간직하고 있다. 특히 왕들의 용맹과 업적을 묘사한 돋을새김(bas-reliefs)이 유명하다.

- W-아를리-펜자리 복합 유적 (W-Arly-Pendjari Complex): 2017년에 니제르, 부르키나파소와 공동으로 등재된 자연유산이다. 베냉의 펜자리 국립공원과 니제르의 W 국립공원, 부르키나파소의 아를리 국립공원을 포함하는 광대한 보호 지역으로, 서아프리카에서 가장 중요한 생물다양성 보전 지역 중 하나이다. 사바나, 삼림, 습지 등 다양한 생태계를 포함하며, 아프리카코끼리, 사자, 치타, 아프리카들개 등 멸종 위기 동물을 비롯한 수많은 야생 동식물의 서식지이다.

9.9. 전통 권위

베냉에는 식민지 이전 시대부터 이어져 온 여러 부족 및 지역의 전통적인 지도자들(왕, 추장 등)이 존재한다. 이들은 현재 공식적인 헌법상의 역할은 없으며, 주로 의례적이고 정치 및 시민 당국에 종속적인 위치에 있다. 그럼에도 불구하고, 이들은 각자의 영역 내에서 지역 정치 문제에 영향력 있는 역할을 하며, 선거 지원을 위해 베냉 정치인들이 종종 구애하는 대상이 되기도 한다. 베냉 국왕 고등 평의회와 같은 옹호 단체들은 국가적으로 군주들을 대표한다. 이러한 전통 권위 체제는 베냉 사회의 다양성과 역사적 연속성을 보여주는 한 단면이다.