1. 생애

아르키메데스의 생애는 그의 사후 오랜 시간이 지난 뒤 고대 로마 역사가들에 의해 기록되었기 때문에 불분명한 부분이 많다. 그의 친구 헤라클레이데스가 쓴 전기 역시 소실되어 단편적인 정보만 전해진다. 그러나 그가 로마군의 시라쿠사 공방전 중에 사망했다는 기록 덕분에 사망 연도는 예외적으로 정확하게 알려져 있다. 그의 출생 연도는 사망 연도에서 역산하여 추정된 것이다.

1.1. 어린 시절과 교육

아르키메데스는 기원전 287년경 마그나 그라이키아의 자치 식민지였던 시칠리아의 항구 도시 시라쿠사에서 태어났다. 그의 출생 연도는 비잔틴 그리스 학자 존 체체스가 아르키메데스가 기원전 212년에 사망하기 전 75년을 살았다는 진술에 근거한다. 플루타르코스는 그의 저서 『플루타르코스 영웅전』에서 아르키메데스가 시라쿠사의 통치자 히에론 2세와 친척 관계였다고 기록했지만, 키케로는 그가 미천한 출신이었다고 암시한다. 『모래알 세기』에서 아르키메데스는 자신의 아버지 이름을 피디아스라고 밝혔는데, 피디아스는 천문학자였지만 그 외에는 알려진 바가 없다.

그의 생애에 대한 자세한 내용은 불분명하지만, 아르키메데스가 젊은 시절 이집트의 알렉산드리아에서 공부했을 가능성이 있다. 그의 남아있는 저작들을 보면 그가 그곳에 기반을 둔 학자들과 동료 관계를 유지했음이 분명하다. 여기에는 그의 친구 사모스의 코논과 수석 사서 키레네의 에라토스테네스가 포함된다. 『나선에 대해』의 서문에서 아르키메데스는 도지테우스에게 "코논이 죽은 지 여러 해가 지났다"고 언급하는데, 이는 그가 일부 저작을 쓸 당시 노년이었을 가능성을 시사한다.

1.2. 경력

아르키메데스의 생애에 대한 표준적인 기록들은 그의 사후 오랜 시간이 지난 뒤 그리스와 로마 역사가들에 의해 작성되었다. 아르키메데스에 대한 가장 초기 언급은 그의 사망 약 70년 후인 기원전 200년에서 118년 사이에 쓰인 폴리비오스의 『역사』에 나온다. 이 기록은 아르키메데스 개인에 대한 정보는 거의 제공하지 않고, 그가 도시를 로마인들로부터 방어하기 위해 만들었다고 전해지는 전쟁 기계에 초점을 맞춘다. 폴리비오스는 제2차 포에니 전쟁 중 시라쿠사가 로마에서 카르타고로 충성을 바꾸면서 마르쿠스 클라우디우스 마르켈루스와 아피우스 클라우디우스 풀케르의 지휘 아래 기원전 213년부터 212년까지 도시가 포위되었다고 언급한다. 그는 로마인들이 시라쿠사의 방어력을 과소평가했으며, 아르키메데스가 설계한 여러 기계, 즉 개량된 투석기, 원호 형태로 휘둘러질 수 있는 크레인 같은 기계, 그리고 다른 투석기들을 언급한다. 로마인들이 결국 도시를 점령했지만, 아르키메데스의 발명 덕분에 상당한 손실을 입었다.

키케로는 그의 몇몇 저작에서 아르키메데스를 언급한다. 시칠리아에서 재무관으로 재직하던 중, 키케로는 시라쿠사의 아그리젠토 문 근처에서 버려지고 수풀로 뒤덮인 아르키메데스의 무덤으로 추정되는 것을 발견했다. 키케로는 무덤을 청소하게 했고, 조각을 보고 비문에 추가된 시 구절들을 읽을 수 있었다. 무덤에는 아르키메데스가 가장 좋아했던 수학적 증명, 즉 구의 부피와 표면적이 그것을 둘러싸는 원기둥의 부피와 표면적의 3분의 2라는 것을 나타내는 조각이 있었다. 그는 또한 마르켈루스가 아르키메데스가 만든 두 개의 플라네타리움을 로마로 가져왔다고 언급한다. 로마 역사가 티투스 리비우스는 폴리비오스의 시라쿠사 함락 이야기와 아르키메데스의 역할을 다시 이야기한다.

1.3. 죽음

플루타르코스는 시라쿠사가 함락된 후 아르키메데스가 어떻게 죽었는지에 대한 최소 두 가지 설명을 제공한다. 가장 널리 알려진 이야기에 따르면, 아르키메데스는 도시가 함락될 때 수학적 도형을 숙고하고 있었다. 한 로마 병사가 그에게 마르켈루스를 만나러 오라고 명령했지만, 그는 문제 해결을 마쳐야 한다며 거절했다. 이에 격분한 병사는 아르키메데스를 칼로 찔러 살해했다. 또 다른 이야기는 아르키메데스가 수학 기구를 들고 가다가 병사가 그것을 귀중한 물건으로 착각하여 살해당했다는 것이다. 마르켈루스는 아르키메데스를 귀중한 과학적 자산(그는 아르키메데스를 "기하학의 브리아레우스"라고 불렀다)으로 여겨 그에게 해를 가하지 말라고 명령했기 때문에 아르키메데스의 죽음에 분노했다고 전해진다.

아르키메데스에게 귀속된 마지막 말은 "내 원을 건드리지 마시오!"(Noli turbare circulos meos라틴어; μὴ μου τοὺς κύκλους τάραττε현대 그리스어 (1453년 이후))인데, 이는 그가 로마 병사에 의해 방해받았을 때 연구하고 있었다고 전해지는 수학적 그림을 가리킨다. 아르키메데스가 이 말을 실제로 했는지에 대한 신뢰할 만한 증거는 없으며, 플루타르코스의 기록에는 나타나지 않는다. 유사한 인용문은 기원후 30년경에 활동한 발레리우스 막시무스의 『기억할 만한 행동과 말』에서 발견되는데, 그는 "...손으로 먼지를 보호하며 '제발, 저것을 방해하지 마시오'"라고 썼다.

2. 수학적 업적

아르키메데스는 종종 기계 장치의 설계자로 여겨지지만, 수학 분야에도 중요한 공헌을 했다. 플루타르코스는 아르키메데스가 "삶의 저속한 필요와는 아무런 관련이 없는 순수한 사색에 모든 애정과 야망을 쏟아부었다"고 썼지만, 일부 학자들은 이것이 잘못된 특징화일 수 있다고 믿는다.

2.1. 소진법과 무한소

아르키메데스는 현대 적분과 유사한 방식으로 무한소 개념을 사용했다. 그는 귀류법을 통해 문제에 대한 답을 임의의 정확도로 제공하면서 답이 놓여 있는 한계를 명시할 수 있었다. 이 기술은 소진법으로 알려져 있으며, 그는 이를 사용하여 도형의 넓이와 원주율의 값을 근사했다.

2.2. 원주율의 계산

『원의 측정』에서 아르키메데스는 원의 외접 다각형과 내접 다각형을 그리는 방식으로 원주율을 계산했다. 그는 원 밖에 더 큰 정육각형을 그리고 원 안에 더 작은 정육각형을 그린 다음, 각 정다각형의 변의 수를 점진적으로 두 배로 늘려가며 각 단계에서 각 다각형의 변의 길이를 계산했다. 변의 수가 증가할수록 원에 대한 더 정확한 근사치가 된다. 이러한 단계를 네 번 거쳐 각 다각형이 96개의 변을 가졌을 때, 그는 원주율의 값이 약 3.1429인 3 1/7과 약 3.1408인 3 10/71 사이에 있음을 결정할 수 있었으며, 이는 실제 값인 약 3.1416과 일치한다. 그는 또한 원의 넓이가 원의 반지름의 제곱에 원주율을 곱한 값(πr2)과 같다는 것을 증명했다.

2.3. 기하학

아르키메데스는 『구와 원기둥에 대해』에서 구와 그것을 둘러싸는 원기둥의 부피와 표면적 사이의 관계를 유도했다. 구의 부피는 (4/3)πr3이고, 원기둥의 부피는 2πr3이다. 표면적은 구의 경우 4πr2이고, 원기둥의 경우 6πr2(두 밑면 포함)이다. 여기서 r은 구와 원기둥의 반지름이다. 아르키메데스는 이 결과에 가장 큰 자부심을 느꼈으며, 그의 무덤에는 구와 원기둥이 새겨졌다.

『포물선의 구적법』에서 아르키메데스는 포물선과 직선으로 둘러싸인 영역의 넓이가 해당 내접 삼각형 넓이의 4/3배임을 증명했다. 그는 이 문제를 공비 1/4를 갖는 무한 기하급수로 해결했다.

:Σn=0∞ 4-n = 1 + 4-1 + 4-2 + 4-3 + ... = 4/3.

이 급수의 첫 번째 항이 삼각형의 넓이라면, 두 번째 항은 두 개의 더 작은 할선을 밑변으로 하고, 포물선의 축에 평행하며 밑변의 중점을 지나는 선이 포물선과 교차하는 지점을 세 번째 꼭짓점으로 하는 두 삼각형의 넓이의 합이며, 이런 식으로 계속된다. 이 증명은 합이 1/3이 되는 급수의 변형을 사용한다.

『원뿔과 구체에 대해』에서는 원뿔, 구, 포물면의 단면의 넓이와 부피를 계산했다. 『나선에 대해』에서는 오늘날 아르키메데스 나선이라고 불리는 것을 정의했다. 이는 고정된 지점에서 일정한 속도로 멀어지면서 일정한 각속도로 회전하는 선을 따라 움직이는 점의 자취이다. 동일하게, 현대 극좌표계(r, θ)에서는 실수 a와 b를 사용하여 r=a+bθ 방정식으로 설명될 수 있다. 이는 그리스 수학자가 고려한 기계적 곡선의 초기 사례이다.

2.4. 아르키메데스 성질

『구와 원기둥에 대해』에서 아르키메데스는 어떤 크기든 자신에게 충분히 여러 번 더하면 임의의 주어진 크기를 초과할 수 있다고 가정한다. 오늘날 이것은 실수의 아르키메데스 성질로 알려져 있다.

아르키메데스는 『원의 측정』에서 3의 제곱근이 약 1.7320261인 265/153과 약 1.7320512인 1351/780 사이에 있다고 제시했다. 실제 값은 약 1.7320508이므로 이는 매우 정확한 추정치이다. 그는 이 결과를 어떻게 얻었는지에 대한 설명 없이 제시했다. 아르키메데스 작업의 이러한 측면 때문에 존 월리스는 그가 "마치 자신의 탐구 방법의 비밀을 후세에게 아까워하며 의도적으로 숨긴 것처럼 보였고, 그들의 결과에 대한 동의를 강요하려 했다"고 말했다. 그는 이러한 값들을 계산하기 위해 반복법을 사용했을 가능성이 있다.

2.5. 모래알 세기

『모래알 세기』에서 아르키메데스는 우주를 채우는 데 필요한 모래알의 개수보다 더 큰 수를 계산하려고 했다. 그렇게 함으로써 그는 모래알의 수가 너무 많아 셀 수 없다는 개념에 도전했다. 그는 다음과 같이 썼다.

"겔론 왕이시여, 어떤 이들은 모래알의 수가 무한하다고 생각합니다. 그리고 저는 시라쿠사와 시칠리아의 나머지 지역에 있는 모래뿐만 아니라 사람이 살든 살지 않든 모든 지역에서 발견되는 모래를 의미합니다."

이 문제를 해결하기 위해 아르키메데스는 만(10,000)을 기반으로 하는 큰 수를 세는 체계를 고안했다. 이 단어 자체는 숫자 10,000을 의미하는 그리스어 μυριάς고대 그리스어 (1453년 이전)에서 유래한다. 그는 만의 만 배(1억, 즉 10,000 x 10,000)의 거듭제곱을 사용하는 수 체계를 제안했고, 우주를 채우는 데 필요한 모래알의 수는 8 비긴틸리언, 즉 8x1063이 될 것이라고 결론지었다.

2.6. 주요 저서 (수학)

아르키메데스의 수학 저작들은 고대 시라쿠사의 도리아 방언으로 쓰였다. 그의 많은 저작들은 현재 남아있지 않거나 심하게 편집된 단편으로만 존재한다. 적어도 7편의 논문은 다른 저자들의 언급을 통해 존재가 알려져 있다. 알렉산드리아의 파푸스는 『구체 제작에 대해』와 다면체에 대한 또 다른 작품을 언급했고, 알렉산드리아의 테온은 현재 소실된 『카톱트리카』에서 굴절에 대한 언급을 인용했다.

- 『원의 측정』 (Κύκλου μέτρησις고대 그리스어 (1453년 이전))

- 이 짧은 작품은 세 가지 명제로 구성되어 있다. 사모스의 코논의 제자였던 펠루시움의 도지테우스와의 서신 형태로 작성되었다. 명제 II에서 아르키메데스는 원주율의 값을 약 3.1408인 223/71보다 크고 약 3.1428인 22/7보다 작다고 제시한다.

- 『모래알 세기』 (Ψαμμίτης고대 그리스어 (1453년 이전))

- 이 논문은 또한 『프삼미테스』로도 알려져 있으며, 아르키메데스는 우주를 채우는 데 필요한 모래알의 개수보다 더 큰 수를 찾는다. 이 책은 사모스의 아리스타르코스가 제안한 태양중심설과 지구의 크기, 다양한 천체 사이의 거리에 대한 당시의 생각들을 언급하며, 태양의 겉보기 지름을 측정하려는 시도를 포함한다. 만의 거듭제곱을 기반으로 하는 수 체계를 사용하여, 아르키메데스는 우주를 채우는 데 필요한 모래알의 수가 현대 표기법으로 8x1063이라고 결론짓는다. 서문에는 아르키메데스의 아버지가 피디아스라는 천문학자였다고 명시되어 있다. 『모래알 세기』는 아르키메데스가 자신의 천문학적 견해를 논하는 유일하게 현존하는 작품이다.

- 『평면의 균형에 대해』 (Περὶ ἐπιπέδων ἱσορροπιῶν고대 그리스어 (1453년 이전))

- 『평면의 균형에 대해』는 두 권으로 구성되어 있다. 첫 번째 권은 일곱 가지 공리와 열다섯 가지 명제를 포함하고, 두 번째 권은 열 가지 명제를 포함한다. 첫 번째 권에서 아르키메데스는 지레의 법칙을 증명하는데, 이는 다음과 같이 명시한다.

"크기는 무게에 반비례하는 거리에서 균형을 이룬다."

- 아르키메데스는 유도된 원리를 사용하여 삼각형, 평행사변형, 포물선을 포함한 다양한 기하학적 도형의 넓이와 질량 중심을 계산한다.

- 도지테우스에게 보내는 24개의 명제로 이루어진 이 작품에서 아르키메데스는 두 가지 방법으로 포물선과 직선으로 둘러싸인 영역의 넓이가 동일한 밑변과 높이를 가진 삼각형 넓이의 4/3배임을 증명한다. 그는 한 증명에서 공비 1/4를 갖는 무한 기하급수의 값을 계산함으로써 이를 달성한다.

- 도지테우스에게 보내는 두 권의 논문에서 아르키메데스는 그가 가장 자랑스러워했던 결과, 즉 구와 그것을 외접하는 동일한 높이와 지름을 가진 원기둥 사이의 관계를 얻는다. 구의 부피는 (4/3)πr3이고, 원기둥의 부피는 2πr3이다. 표면적은 구의 경우 4πr2이고, 원기둥의 경우 6πr2(두 밑면 포함)이다. 여기서 r은 구와 원기둥의 반지름이다.

- 이 28개의 명제로 이루어진 작품 또한 도지테우스에게 보내는 것이다. 이 논문은 오늘날 아르키메데스 나선이라고 불리는 것을 정의한다. 이는 고정된 지점에서 일정한 속도로 멀어지면서 일정한 각속도로 회전하는 선을 따라 움직이는 점의 자취이다. 동일하게, 현대 극좌표계(r, θ)에서는 실수 a와 b를 사용하여 r=a+bθ 방정식으로 설명될 수 있다. 이는 그리스 수학자가 고려한 기계적 곡선의 초기 사례이다.

- 이것은 도지테우스에게 보내는 32개의 명제로 이루어진 작품이다. 이 논문에서 아르키메데스는 원뿔, 구, 포물면의 단면의 넓이와 부피를 계산한다.

- 『부유 물체에 대하여』는 두 권으로 구성되어 있다. 첫 번째 권에서 아르키메데스는 유체의 평형 법칙을 설명하고 물이 질량 중심 주위에서 구형을 이룰 것임을 증명한다. 이는 에라토스테네스와 같은 당시 그리스 천문학자들의 지구가 둥글다는 이론을 설명하려는 시도였을 수 있다. 아르키메데스가 묘사한 유체는 자기 중력을 갖지 않는데, 그는 구형을 유도하기 위해 모든 것이 떨어지는 지점의 존재를 가정한다. 아르키메데스 원리가 이 작품에 제시되어 있으며, 다음과 같이 명시되어 있다.

"유체에 전체 또는 부분적으로 잠긴 모든 물체는 자신이 밀어낸 유체의 무게와 같고 방향은 반대인 부력을 경험한다."

- 두 번째 부분에서는 포물면 단면의 평형 위치를 계산한다. 이는 아마도 선체 모양의 이상화였을 것이다. 그의 일부 단면은 빙산이 뜨는 방식과 유사하게 밑면은 물속에 있고 꼭대기는 물 위에 떠 있다.

- 또한 아르키메데스의 로쿨루스 또는 아르키메데스의 상자로도 알려져 있으며, 칠교놀이와 유사한 분할 퍼즐이며, 이를 설명하는 논문은 아르키메데스 파림프세스트에서 더 완전한 형태로 발견되었다. 아르키메데스는 정사각형을 형성하기 위해 조립될 수 있는 14개의 조각의 넓이를 계산한다. 스탠퍼드 대학교의 그리스 수학 및 천문학 교수인 레비엘 네츠는 2003년에 아르키메데스가 조각들이 정사각형 모양으로 조립될 수 있는 방법의 수를 알아내려 했다고 주장했다. 네츠는 조각들이 17,152가지 방식으로 정사각형을 만들 수 있다고 계산한다. 회전 및 반사에 의해 동일한 해를 제외하면 배열의 수는 536가지이다. 이 퍼즐은 조합론의 초기 문제의 한 예시를 나타낸다.

- 퍼즐 이름의 기원은 불분명하며, 목 또는 식도를 의미하는 고대 그리스어 stomachos (στόμαχος고대 그리스어 (1453년 이전))에서 유래했다고 제안되었다. 아우소니우스는 이 퍼즐을 Ostomachion고대 그리스어 (1453년 이전)이라고 불렀는데, 이는 osteon고대 그리스어 (1453년 이전) (뼈)과 machē고대 그리스어 (1453년 이전) (싸움)의 어근에서 파생된 그리스어 복합어이다.

- 고트홀트 에프라임 레싱은 1773년 독일 볼펜뷔텔의 헤르초크 아우구스트 도서관에서 44행의 시로 구성된 그리스어 필사본에서 이 작품을 발견했다. 이는 에라토스테네스와 알렉산드리아의 수학자들에게 보내는 것이다. 아르키메데스는 여러 디오판토스 방정식을 풀어 헬리오스의 가축의 수를 세도록 그들에게 도전한다. 일부 답이 제곱수여야 하는 더 어려운 버전의 문제도 있다. A. 암토르가 1880년에 이 문제의 이 버전을 처음으로 풀었으며, 그 답은 약 7.760271x10206544의 매우 큰 수이다.

- 이 논문은 1906년 아르키메데스 파림프세스트가 발견될 때까지 소실된 것으로 여겨졌다. 이 작품에서 아르키메데스는 무한소 개념을 사용하며, 도형을 무한히 작은 부분으로 나누는 것이 그 넓이나 부피를 결정하는 데 어떻게 사용될 수 있는지를 보여준다. 그는 이 방법이 형식적인 엄밀성이 부족하다고 생각했을 수 있으므로, 결과를 유도하기 위해 소진법도 사용했다. 『아르키메데스의 가축 문제』와 마찬가지로 『기계적 정리 방법』은 알렉산드리아의 에라토스테네스에게 보내는 편지 형식으로 작성되었다.

3. 물리학 및 공학 업적

아르키메데스의 공학 분야에서의 많은 업적은 아마도 그의 고향인 시라쿠사의 필요를 충족시키기 위해 발생했을 것이다.

3.1. 부력의 원리

아르키메데스에 대한 가장 널리 알려진 일화는 불규칙한 모양의 물체의 부피를 결정하는 방법을 발명한 이야기이다. 비트루비우스에 따르면, 히에론 2세 왕을 위해 사원에 바칠 왕관이 만들어졌는데, 왕은 순금을 제공했다. 왕관은 아마도 봉헌 화환 모양으로 만들어졌을 것이다. 아르키메데스는 금세공사가 왕관을 손상시키지 않고 은을 섞었는지 여부를 결정해달라는 요청을 받았다. 따라서 그는 왕관을 녹여 규칙적인 모양의 물체로 만들어 밀도를 계산할 수 없었다.

이 이야기에 따르면, 아르키메데스는 목욕을 하던 중 욕조에 들어가자 물의 수위가 올라가는 것을 보고, 이 효과를 사용하여 금 왕관의 부피를 결정할 수 있다는 것을 깨달았다. 아르키메데스는 이 발견에 너무나 흥분하여 옷을 입는 것도 잊고 벌거벗은 채 거리로 뛰쳐나가 "유레카!"(εὕρηκα!현대 그리스어 (1453년 이후), "내가 찾아냈다!")라고 외쳤다. 실제적으로 물은 비압축성이므로, 잠긴 왕관은 자신의 부피와 같은 양의 물을 밀어낼 것이다. 왕관의 질량을 밀어낸 물의 부피로 나누면 밀도를 얻을 수 있다. 만약 더 싸고 밀도가 낮은 금속이 추가되었다면 밀도는 금보다 낮을 것이다. 아르키메데스는 이것이 실제로 일어났음을 발견하고 은이 섞였음을 증명했다.

금 왕관 이야기는 아르키메데스의 알려진 작품 어디에도 나타나지 않는다. 묘사된 방법의 실용성은 물 치환을 측정하는 데 필요한 극도의 정확성 때문에 의문이 제기되었다. 아르키메데스는 대신 그의 논문 『부유 물체에 대하여』에 나오는 아르키메데스 원리로 알려진 유체정역학 원리를 적용하는 해결책을 찾았을 수 있다. 이 원리는 유체에 잠긴 물체는 자신이 밀어낸 유체의 무게와 같은 부력을 경험한다는 것이다. 이 원리를 사용하면, 왕관과 동일한 무게의 순금 기준 샘플을 저울에 올려놓고 균형을 맞춘 다음, 장치를 물에 담가 왕관의 밀도를 순금의 밀도와 비교하는 것이 가능했을 것이다. 두 샘플 간의 밀도 차이는 저울이 그에 따라 기울어지게 할 것이다. 1586년 아르키메데스의 작업에 영감을 받아 유체정역학 저울을 발명한 갈릴레오 갈릴레이는 이 방법이 "아르키메데스가 따랐던 방법과 동일할 가능성이 높다. 왜냐하면 이 방법은 매우 정확할 뿐만 아니라 아르키메데스 자신이 발견한 증명에 기반을 두고 있기 때문이다"라고 보았다.

3.2. 지레의 법칙

아르키메데스는 지레를 발명하지는 않았지만, 그의 저서 『평면의 균형에 대해』에서 관련된 원리에 대한 수학적 증명을 제시했다. 지레 원리에 대한 이전의 설명은 에우클레이데스의 작품과 아리스토텔레스의 추종자들인 소요학파에 속하는 『기계적 문제』에서 발견되는데, 이 작품의 저작권은 일부 학자들에 의해 아르키타스에게 귀속되었다.

아르키메데스가 지레를 사용하여 매우 무거운 물체를 들어 올린 업적에 대한 여러 가지, 종종 상충되는 보고들이 있다. 플루타르코스는 아르키메데스가 복합 도르래 시스템을 어떻게 설계했는지 설명하는데, 이는 선원들이 지레 원리를 사용하여 그렇지 않으면 움직일 수 없었을 만큼 무거운 물체를 들어 올릴 수 있게 했다. 알렉산드리아의 파푸스에 따르면, 아르키메데스의 지레에 대한 연구와 기계적 이점에 대한 이해로 인해 그는 "내게 설 곳을 주시오, 그러면 지구를 움직여 보이겠소"(δῶς μοι πᾶ στῶ καὶ τὰν γᾶν κινάσω현대 그리스어 (1453년 이후))라고 말하게 되었다. 소플리모도로스는 나중에 이와 동일한 주장을 지레가 아닌 일종의 윈치인 바룰코스를 아르키메데스가 발명한 것에 귀속시켰다.

3.3. 정역학 및 유체정역학

아르키메데스는 정역학과 유체정역학 분야에서 중요한 작업을 수행했으며, 질량 중심 개념을 널리 사용했다. 그의 『부유 물체에 대하여』는 유체의 평형 법칙을 다루고, 물이 중력 중심 주위에서 구형을 이룰 것임을 증명한다.

3.4. 발명품

아르키메데스는 다양한 기계 장치를 설계했다.

3.4.1. 나선형 양수기 (아르키메데스의 나선)

아르키메데스의 공학 분야 작업의 대부분은 아마도 그의 고향인 시라쿠사의 필요를 충족시키기 위해 발생했을 것이다. 나우크라티스의 아테나이오스는 모스키온이라는 인물의 말을 인용하여 히에론 2세 왕이 호화로운 여행, 물품 운반, 그리고 해군력 과시를 위해 거대한 선박인 시라쿠시아의 설계를 의뢰했다고 묘사한다. 시라쿠시아는 고전 고대에 건조된 가장 큰 선박이었다고 전해지며, 모스키온의 기록에 따르면 아르키메데스가 진수시켰다고 한다. 이 선박은 600명을 태울 수 있었으며, 정원 장식, 김나시온, 그리고 아프로디테 여신에게 바쳐진 신전 등을 포함한 시설들을 갖추고 있었다고 한다. 이 기록은 또한 선체에 스며드는 물을 제거하기 위해 아르키메데스가 설계한, 실린더 안에 회전하는 나선형 날개를 가진 장치가 있었다고 언급한다.

아르키메데스 나선양수기는 손으로 돌렸으며, 낮은 곳의 물을 관개수로로 옮기는 데도 사용될 수 있었다. 이 나선은 오늘날에도 액체와 석탄이나 곡물과 같은 과립형 고체를 펌핑하는 데 사용된다. 비트루비우스가 묘사한 아르키메데스의 장치는 바빌론의 공중 정원을 관개하는 데 사용되었던 나선형 펌프를 개량한 것일 수 있다. 세계 최초의 증기선이자 스크루 프로펠러를 장착한 해상 선박은 1839년에 진수된 SS 아르키메데스였으며, 아르키메데스와 그의 나선에 대한 업적을 기려 명명되었다.

3.4.2. 전쟁 기계

아르키메데스는 시라쿠사를 방어하기 위한 무기로 아르키메데스 갈고리를 설계했다고 전해진다. "배 흔들개"로도 알려진 이 갈고리는 큰 금속 갈고리가 매달린 크레인과 같은 팔로 구성되었다. 갈고리가 공격하는 배에 떨어지면 팔이 위로 휘둘러져 배를 물 밖으로 들어 올려 침몰시킬 수도 있었다. 갈고리의 실현 가능성을 시험하기 위한 현대적 실험들이 있었으며, 2005년 고대 세계의 슈퍼무기라는 제목의 텔레비전 다큐멘터리에서는 갈고리의 한 버전을 제작하여 작동 가능한 장치임을 결론지었다.

아르키메데스는 또한 투석기의 위력과 정확도를 향상시키고, 제1차 포에니 전쟁 중에 주행거리계를 발명한 것으로도 알려져 있다. 주행거리계는 기어 메커니즘을 가진 수레로, 1마일 이동할 때마다 공을 용기에 떨어뜨리는 방식으로 묘사되었다.

3.4.3. 천문 기구

아르키메데스는 『모래알 세기』에서 지구, 태양, 달의 천문학적 측정뿐만 아니라 사모스의 아리스타르코스의 태양중심설 우주 모델에 대해서도 논한다. 삼각법이나 현 표를 사용하지 않고도 아르키메데스는 먼저 관측에 사용된 절차와 기구(못이나 홈이 있는 직선 막대)를 묘사한 다음, 이러한 측정값에 보정 계수를 적용하고, 마지막으로 관측 오차를 고려하여 상한과 하한의 형태로 결과를 제시함으로써 태양의 겉보기 지름을 결정한다. 프톨레마이오스는 히파르코스를 인용하여 『알마게스트』에서 아르키메데스의 하지 관측을 언급하기도 한다. 이는 아르키메데스가 연속적인 해에 여러 하지 날짜와 시간을 기록한 최초의 알려진 그리스인이 될 것이다.

키케로의 『국가에 대하여』는 기원전 129년에 일어난 가상의 대화를 묘사한다. 제2차 포에니 전쟁에서 시라쿠사가 함락된 후, 마르쿠스 클라우디우스 마르켈루스는 아르키메데스가 제작한 두 개의 기구를 로마로 가져갔다고 전해지는데, 이 기구들은 태양, 달, 그리고 다섯 행성의 움직임을 보여주었다. 키케로는 또한 탈레스와 크니도스의 에우독소스가 설계한 유사한 기구들을 언급한다. 대화록에 따르면 마르켈루스는 그 기구들 중 하나를 시라쿠사에서 얻은 유일한 개인 전리품으로 보관하고, 다른 하나는 로마의 덕의 신전에 기증했다. 키케로에 따르면 마르켈루스의 기구는 가이우스 술피키우스 갈루스에 의해 루키우스 푸리우스 필루스에게 시연되었고, 그는 다음과 같이 묘사했다.

"Hanc sphaeram Gallus cum moveret, fiebat ut soli luna totidem conversionibus in aere illo quot diebus in ipso caelo succederet, ex quo et in caelo sphaera solis fieret eadem illa defectio, et incideret luna tum in eam metam quae esset umbra terrae, cum sol e regione.라틴어 - 갈루스가 지구본을 움직이자, 그 청동 장치 위에서 달이 실제 하늘에서처럼 태양을 여러 번 따라 돌았고, 그 결과 하늘에서도 태양 구가 동일한 일식을 일으켰으며, 태양이 일직선상에 있을 때 달은 지구의 그림자인 그 지점에 도달했습니다."

이는 작은 플라네타리움에 대한 묘사이다. 알렉산드리아의 파푸스는 현재 소실된 아르키메데스의 논문 『구체 제작에 대해』에서 이러한 기구들의 제작을 다루고 있다고 보고한다. 이 분야의 현대 연구는 유사한 목적을 위해 기원전 100년경에 제작된 또 다른 장치인 안티키테라 메커니즘에 초점을 맞추었으며, 일부 학자들은 아르키메데스의 장치를 그 전신으로 간주한다. 이러한 종류의 메커니즘을 구축하려면 차동 기어에 대한 정교한 지식이 필요했을 것이다. 이는 한때 고대에 사용 가능한 기술 범위를 넘어선 것으로 생각되었지만, 1902년 안티키테라 메커니즘의 발견은 이러한 종류의 장치가 고대 그리스인들에게 알려져 있었음을 확인시켜 주었다.

3.4.4. 기타 발명품

전설에 따르면, 아르키메데스는 포물면 반사경으로 거울을 배열하여 집중된 햇빛으로 시라쿠사를 공격하는 배들을 불태웠다고 한다. 이 업적에 대한 현존하는 동시대 증거는 없으며 현대 학자들은 이것이 실제로 일어나지 않았다고 믿지만, 아르키메데스는 『카톱트리카』라는 제목의 거울에 대한 작품을 썼을 수 있다. 기원후 2세기에 글을 쓴 루키아노스와 갈레노스는 시라쿠사 공방전 중에 아르키메데스가 적선을 불태웠다고 언급했다. 거의 400년 후, 트랄레스의 안테미우스는 회의적이었음에도 불구하고 아르키메데스의 가설적인 반사경 기하학을 재구성하려고 시도했다.

"아르키메데스의 열선"이라고도 불리는 이 장치는 르네상스 이후로 그 신뢰성에 대한 지속적인 논쟁의 대상이 되어왔다. 르네 데카르트는 이를 거짓이라고 일축했지만, 현대 연구자들은 아르키메데스 시대에 사용 가능했을 수단만을 사용하여 그 효과를 재현하려고 시도했으며, 대부분 부정적인 결과를 얻었다. 고도로 광택이 나는 청동이나 구리 방패들을 거울처럼 배열하여 햇빛을 배에 집중시켰을 수 있다는 제안도 있었지만, 전반적인 효과는 배를 불태우기보다는 승무원들을 눈부시게 하거나 주의를 산만하게 하는 것이었을 것이다. 현대 재료와 더 큰 규모를 사용하면 햇빛을 집중시키는 태양로는 매우 높은 온도에 도달할 수 있으며, 때로는 전기 생산에도 사용된다.

4. 저술

아르키메데스의 저작들은 고대 시라쿠사의 방언인 도리아 방언으로 쓰였다. 아르키메데스의 많은 저작들은 살아남지 못했거나 심하게 편집된 단편으로만 현존한다. 적어도 7편의 논문은 다른 저자들의 언급을 통해 존재가 알려져 있다. 알렉산드리아의 파푸스는 『구체 제작에 대해』와 다면체에 대한 또 다른 작품을 언급했고, 알렉산드리아의 테온은 현재 소실된 『카톱트리카』에서 굴절에 대한 언급을 인용했다.

아르키메데스는 알렉산드리아의 수학자들과의 서신 교환을 통해 자신의 작업을 알렸다. 아르키메데스의 저작들은 비잔틴 그리스 건축가 밀레투스의 이시도르에 의해 기원후 530년경에 처음으로 수집되었고, 같은 세기에 아스칼론의 에우토키우스가 아르키메데스 작품에 대한 주석을 작성하여 그의 작품이 더 넓은 독자층에게 알려지는 데 기여했다. 아르키메데스의 작품은 사비트 이븐 쿠라에 의해 아랍어로(기원후 836-901), 크레모나의 제라르에 의해 아랍어에서 라틴어로(1114-1187년경) 번역되었다. 직접적인 그리스어-라틴어 번역은 나중에 모에르베케의 빌렘 (1215-1286년경)과 이아코포 다 산 카시아노 (1400-1453년경)에 의해 이루어졌다.

르네상스 시대에는 1544년 요한 헤르바겐에 의해 바젤에서 아르키메데스의 그리스어 및 라틴어 작품이 포함된 『에디티오 프린켑스』(초판)가 출판되었다.

4.1. 현존하는 저작

다음은 크노르(1978)와 사토(1986)가 설정한 새로운 용어 및 역사적 기준에 따라 연대순으로 정렬된 것이다.

- 『원의 측정』

- 『모래알 세기』

- 『평면의 균형에 대해』

- 『포물선의 구적법』

- 『구와 원기둥에 대해』

- 『나선에 대해』

- 『원뿔과 구체에 대해』

- 『부유 물체에 대하여』

- 『오스토마키온』

- 『아르키메데스의 가축 문제』

- 『기계적 정리 방법』

4.2. 소실된 저작

아르키메데스의 저작 중 일부는 다른 고대 저술가들의 언급을 통해서만 알려져 있으며, 현재는 소실되었다。 예를 들어, 알렉산드리아의 파푸스는 『구체 제작에 대해』와 다면체에 대한 또 다른 작품을 언급했다. 알렉산드리아의 테온은 현재 소실된 『카톱트리카』에서 굴절에 대한 언급을 인용했다.

아르키메데스의 『보조 정리집』 또는 『리베르 아숨프토룸』은 원의 본질에 대한 15개의 명제를 담은 논문이다. 이 텍스트의 가장 오래된 알려진 사본은 아랍어로 되어 있다. T. L. 히스와 마셜 클래겟은 현재 형태로 된 이 책이 아르키메데스에 의해 쓰여졌을 리 없다고 주장했는데, 이는 이 책이 아르키메데스를 인용하고 있어 다른 저자에 의한 수정 가능성을 시사하기 때문이다. 『보조 정리집』은 현재 소실된 아르키메데스의 초기 작품을 기반으로 했을 수 있다.

또한, 삼각형의 세 변의 길이로부터 넓이를 계산하는 헤론의 공식이 아르키메데스에게 알려져 있었다고 주장되기도 하지만, 이 공식이 처음으로 등장한 것은 기원후 1세기에 알렉산드리아의 헤론의 작품에서이다. 아르키메데스의 작품으로 의심스러운 다른 귀속으로는 정역학 저울을 사용하여 왕관 문제를 해결하는 방법을 묘사한 라틴 시 『카르멘 데 폰데리부스 에트 멘수리스』(4세기 또는 5세기)와 금속의 비중을 계산하여 금속 분석을 수행하는 방법에 대한 지침이 포함된 12세기 텍스트 『마파에 클라비쿨라』가 있다.

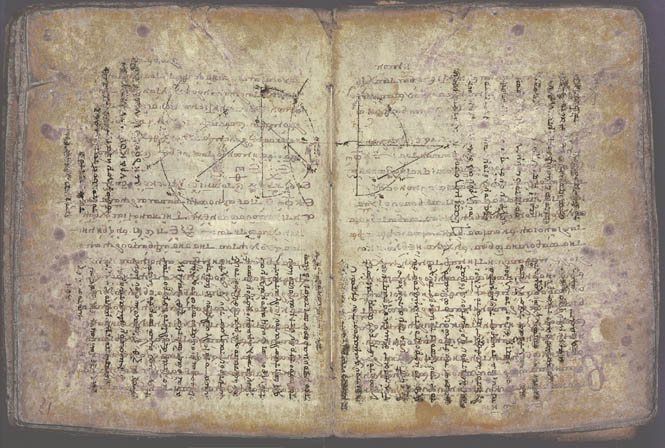

4.3. 아르키메데스 파림프세스트

아르키메데스의 작품을 담고 있는 가장 중요한 문서는 아르키메데스 파림프세스트이다. 1906년, 덴마크의 교수 요한 루드비그 하이베르그는 콘스탄티노폴리스를 방문하여 13세기에 쓰인 174페이지 분량의 염소 가죽 양피지 기도서를 조사했다. 그는 그것이 실제로 파림프세스트, 즉 지워진 오래된 작품 위에 글이 쓰여진 문서임을 확인했다. 파림프세스트는 기존 작품의 잉크를 긁어내고 재사용하여 만들어졌는데, 벨럼이 비쌌기 때문에 중세에는 흔한 관행이었다. 파림프세스트에 있는 오래된 작품들은 학자들에 의해 이전에 소실된 아르키메데스의 논문들의 10세기 사본으로 확인되었다. 이 양피지는 1920년대에 개인 수집가에게 팔리기 전까지 수백 년 동안 콘스탄티노폴리스의 수도원 도서관에 보관되었다. 1998년 10월 29일, 이 문서는 익명의 구매자에게 총 220.00 만 USD에 경매로 팔렸다.

이 파림프세스트에는 원본 그리스어로 된 『부유 물체에 대하여』의 유일한 현존 사본을 포함하여 7편의 논문이 담겨 있다. 이는 수이다스가 언급하고 영원히 소실된 것으로 여겨졌던 『기계적 정리 방법』의 유일한 알려진 출처이다. 『오스토마키온』 또한 파림프세스트에서 발견되었는데, 이전 텍스트에서 발견된 것보다 더 완전한 퍼즐 분석이 포함되어 있었다. 이 파림프세스트는 메릴랜드주 볼티모어의 월터스 미술관에 보관되어 있으며, 자외선 및 X선을 사용하여 덮어쓴 텍스트를 읽는 등 다양한 현대적 테스트를 거쳤다. 이후 익명의 소유자에게 반환되었다.

아르키메데스 파림프세스트에 포함된 논문들은 다음과 같다.

- 『평면의 균형에 대해』

- 『나선에 대해』

- 『원의 측정』

- 『구와 원기둥에 대해』

- 『부유 물체에 대하여』

- 『기계적 정리 방법』

- 『오스토마키온』

- 기원전 4세기 정치가 히페레이데스의 연설

- 아리스토텔레스의 『범주론』에 대한 주석

- 기타 작품

5. 유산 및 평가

아르키메데스는 때때로 수학과 수리물리학의 아버지로 불리며, 수학과 과학에 광범위한 영향을 미쳤다.

5.1. 수학 및 물리학에 미친 영향

과학 및 수학 역사가들은 아르키메데스가 고대 최고의 수학자였다는 점에 거의 보편적으로 동의한다. 예를 들어, 에릭 템플 벨은 다음과 같이 썼다.

"역사상 세 명의 "가장 위대한" 수학자 목록에는 아르키메데스의 이름이 포함될 것이다. 그와 함께 언급되는 다른 두 명은 아이작 뉴턴과 카를 프리드리히 가우스이다. 어떤 이들은 이 거인들이 살았던 각 시대의 수학 및 물리학의 상대적 풍요로움(또는 빈곤함)을 고려하고, 그들의 업적을 시대적 배경에 비추어 평가할 때, 아르키메데스를 첫 번째로 꼽을 것이다."

마찬가지로, 앨프리드 노스 화이트헤드와 조지 F. 시먼스는 아르키메데스에 대해 다음과 같이 말했다.

"...1500년 유럽은 기원전 212년에 사망한 아르키메데스보다 덜 알았다..."

"만약 우리가 인류 역사 초기부터 17세기 서유럽에 이르기까지 모든 대륙과 모든 문명에서 다른 모든 사람들이 수학과 물리학에서 이룬 업적을 고려한다면, 아르키메데스의 업적은 그 모든 것을 능가한다. 그는 그 자체로 위대한 문명이었다."

스탠퍼드 대학교의 그리스 수학 및 천문학 교수이자 아르키메데스 전문가인 레비엘 네츠는 다음과 같이 언급한다.

"그래서 아르키메데스가 누구보다도 미적분학의 형성에 기여했고, 수학을 물리 세계에 적용하는 선구자였기 때문에, 서양 과학은 아르키메데스에 대한 일련의 각주에 불과하다는 결론에 이른다. 따라서 아르키메데스는 역사상 가장 중요한 과학자임이 밝혀진다."

레오나르도 다 빈치는 아르키메데스에 대한 존경심을 거듭 표했으며, 자신의 발명품인 아르키톤네르를 아르키메데스에게 귀속시켰다. 갈릴레오 갈릴레이는 그를 "초인적"이고 "나의 스승"이라고 불렀으며, 크리스티안 하위헌스는 "나는 아르키메데스가 누구와도 비교할 수 없다고 생각한다"고 말하며 초기 작업에서 의식적으로 그를 모방했다. 고트프리트 빌헬름 라이프니츠는 "아르키메데스와 페르가의 아폴로니우스를 이해하는 자는 후대 위인들의 업적을 덜 경탄할 것이다"라고 말했다. 가우스의 영웅은 아르키메데스와 뉴턴이었으며, 가우스 밑에서 괴팅겐 대학교를 다닌 모리츠 칸토어는 가우스가 한때 "세 명의 획기적인 수학자만 있었다: 아르키메데스, 뉴턴, 그리고 고트홀트 아이젠슈타인"이라고 말했다고 보고했다.

발명가 니콜라 테슬라는 그를 칭찬하며 다음과 같이 말했다.

"아르키메데스는 나의 이상이었다. 나는 예술가들의 작품을 존경했지만, 내 생각에 그것들은 그림자와 외형에 불과했다. 발명가는 세상에 만질 수 있고, 살아 움직이며 작동하는 창조물을 준다고 생각했다."

5.2. 기념 및 추모

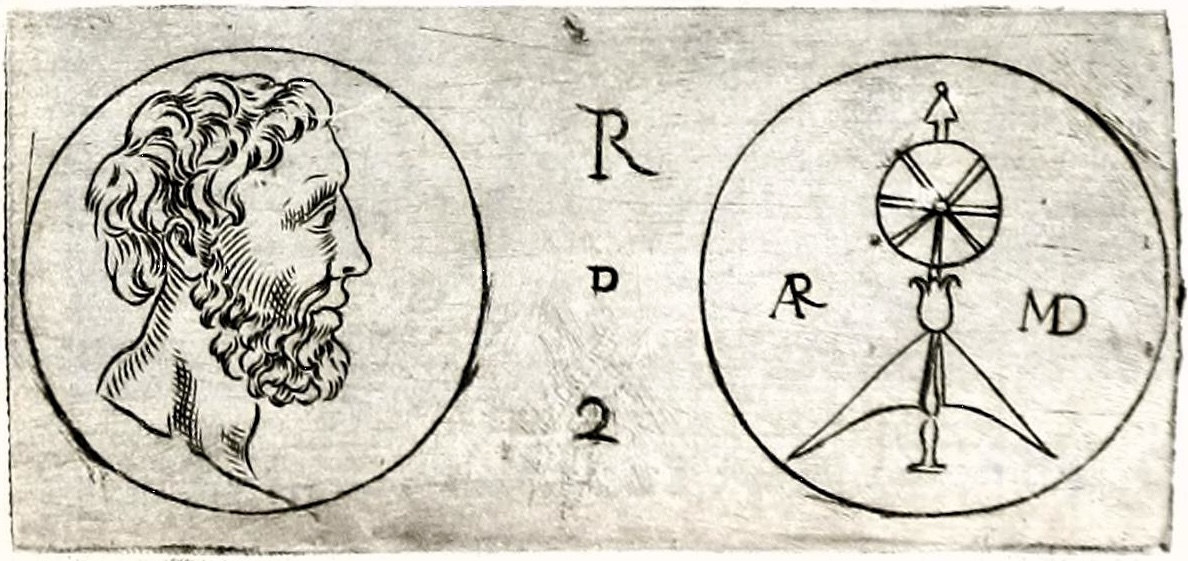

이탈리아 화폐학자이자 고고학자인 필리포 파루타(1552-1629)와 레오나르도 아고스티니 (1593-1676)는 시칠리아에서 아르키메데스의 초상화가 앞면에, 그리고 라틴어 모노그램 ARMD가 새겨진 원기둥과 구가 뒷면에 있는 청동 주화에 대해 보고했다. 이 주화는 현재 소실되었고 그 날짜는 정확히 알려져 있지 않지만, 이보 슈나이더는 뒷면을 "받침대에 놓인 구 - 아마도 아르키메데스가 만든 플라네타리움 중 하나의 대략적인 이미지"라고 묘사했으며, "고대 기록에 따르면, 마르켈루스가 아르키메데스의 두 구를 로마로 가져왔다"는 사실을 근거로 로마에서 마르켈루스를 위해 주조되었을 수 있다고 제안했다.

달에는 그의 이름을 따서 명명된 아르키메데스 충돌구와 달의 산맥인 몬테스 아르키메데스가 있다.

수학 분야의 뛰어난 업적에 수여되는 필즈 메달에는 아르키메데스의 초상화와 구와 원기둥에 대한 그의 증명을 묘사한 조각이 새겨져 있다. 아르키메데스의 머리 주위에 새겨진 라틴어 비문은 기원후 1세기 시인 마르쿠스 마닐리우스에게 귀속된 인용문으로, "자신을 뛰어넘어 세상을 장악하라"(Transire suum pectus mundoque potiri라틴어)는 뜻이다.

아르키메데스는 동독 (1973), 그리스 (1983), 이탈리아 (1983), 니카라과 (1971), 산마리노 (1982), 스페인 (1963)이 발행한 우표에 등장했다.

아르키메데스에게 귀속된 "유레카!"라는 외침은 캘리포니아주의 주 모토이다. 이 경우, 이 단어는 1848년 서터스 밀 근처에서 금이 발견되어 캘리포니아 골드러시를 촉발시킨 것을 의미한다.