1. 개요

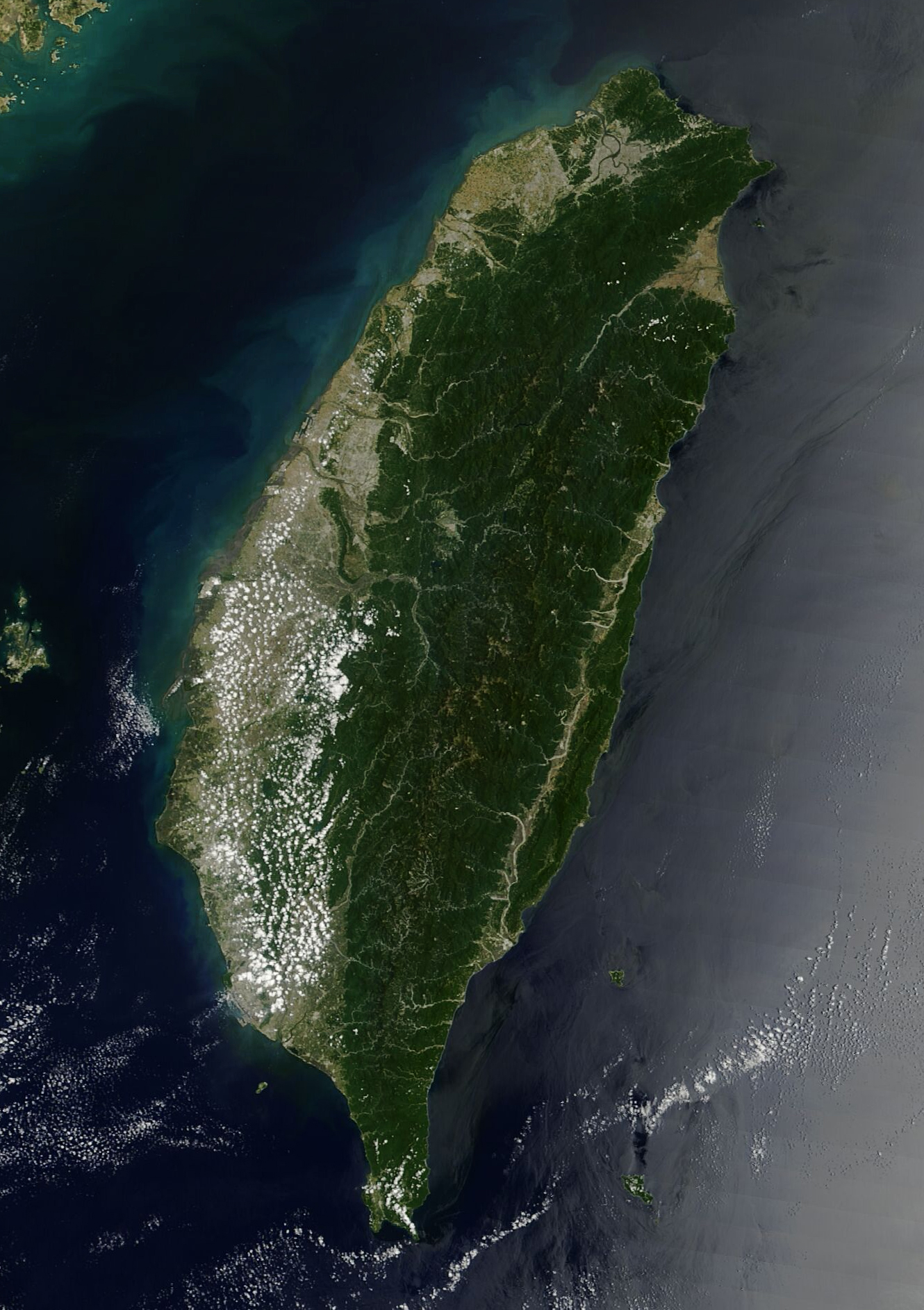

중화민국, 통칭 대만은 동아시아에 위치한 섬나라로, 대만섬과 펑후 제도, 진먼섬, 마쭈 열도 등 여러 부속 도서로 이루어져 있다. 서쪽으로는 대만 해협을 사이에 두고 중화인민공화국과 마주하며, 북동쪽으로는 일본, 남쪽으로는 필리핀과 해상 경계를 접한다. 수도는 타이베이시이며, 약 2,390만 명의 인구가 거주하여 세계적으로 인구 밀도가 높은 국가 중 하나이다. 주요 도시로는 타이베이 외에 신베이시, 가오슝시, 타이중시, 타이난시 등이 있다.

대만은 약 6,000년 전부터 오스트로네시아족 계통의 대만 원주민이 거주해 왔으며, 17세기부터 네덜란드와 스페인의 식민 통치를 받으며 한족의 대규모 이주가 시작되었다. 이후 정성공의 정씨왕국 시기를 거쳐 1683년 청나라에 편입되었고, 1895년 청일 전쟁 패배 후 시모노세키 조약에 따라 일본 제국에 할양되었다.

1912년 신해혁명으로 청나라가 붕괴하고 쑨원을 중심으로 중화민국이 건국되었다. 제2차 세계 대전에서 일본이 패망한 후 1945년 대만은 중화민국에 편입되었다. 그러나 이후 발발한 국공 내전에서 중국국민당이 중국공산당에 패배하면서, 1949년 중화민국 정부는 중국 대륙에서 대만으로 이전하게 되었고(이를 국부천대라 한다), 이후 중화민국의 실질적인 통치 영역은 대만 지구로 한정되었다. 국부천대 이후 대만은 계엄령 하에서 권위주의적 통치를 경험했으나, 1960년대부터 급속한 경제 성장(타이완의 기적)을 이루었으며, 1980년대 후반부터 민주화 과정을 거쳐 다당제 민주주의 국가로 발전하였다.

오늘날 중화민국은 대통령 중심제의 공화국이며, 오권분립에 기초한 독특한 정부 구조를 가지고 있다. 중국국민당과 민주진보당이 주요 정당으로 정치적 경쟁을 벌이고 있으며, 국가 정체성과 양안 관계는 여전히 중요한 정치적 쟁점이다. 경제적으로는 반도체, 전자제품 등 첨단 기술 산업을 중심으로 한 수출 지향적 경제 구조를 가지며, 세계 경제에서 중요한 위치를 차지하고 있다. 사회적으로는 다양한 민족 구성과 언어, 종교가 공존하며, 아시아 최초로 동성결혼을 법제화하는 등 인권 분야에서도 진보적인 모습을 보이고 있다. 풍부한 전통문화와 활발한 대중문화가 공존하며, 국립고궁박물원은 세계적인 중국 예술품 소장처로 유명하다.

국제적으로 중화민국의 지위는 복잡하며, 중화인민공화국의 '하나의 중국' 원칙으로 인해 대부분의 국가와 공식 외교 관계를 맺고 있지 않으나, 미국, 일본 등 여러 국가와 실질적인 관계를 유지하고 있다. 국제기구에는 주로 '중화 타이베이'라는 명칭으로 참여한다.

2. 국호

중화민국의 국호와 관련된 다양한 명칭들은 역사적 배경과 현재의 정치적 상황을 반영하며, 국제 사회와 대만 내부에서 여러 논의의 대상이 되고 있다. 일반적으로 '중화민국'이라는 공식 국호 외에 '대만'이라는 통칭이 널리 사용되며, 국제 행사 등에서는 '중화 타이베이'와 같은 절충된 명칭이 사용되기도 한다.

2.1. 명칭 유래

'대만'이라는 명칭의 유래에 대해서는 여러 설이 존재한다. 가장 유력한 설은 대만 원주민 부족 중 하나인 시라야족의 한 갈래인 타이보안족(Taivoan) 또는 그들이 거주하던 지역인 '타요우안'(大員다위안중국어)에서 유래했다는 것이다. 17세기 초 네덜란드 동인도 회사가 현재의 타이난시 안핑구 지역에 상업 거점을 마련하면서 이 지역을 '타요우안'으로 불렀고, 이 명칭이 점차 중국어 음차를 거쳐 大員다위안중국어, 大圓다위안중국어, 大灣다완중국어, 臺員타이위안중국어, 臺圓타이위안중국어, 臺窩灣타이워완중국어 등 다양한 한자로 표기되며 사용되었다. 이후 청나라 시대인 1684년, 현재의 타이난 지역에 대만부가 설치되면서 臺灣타이완중국어이라는 한자 표기가 공식적으로 사용되기 시작했고, 점차 섬 전체를 지칭하는 명칭으로 확립되었다.

'포르모사'(福爾摩沙푸얼모사중국어)라는 명칭은 16세기 중반 포르투갈 선원들이 대만섬을 발견하고 그 아름다움에 감탄하여 '일랴 포르모자'(Ilha Formosa아름다운 섬포르투갈어)라고 부른 데서 유래했다. 이 명칭은 이후 서양 문헌에서 널리 사용되었으며, 20세기까지도 영어권에서 흔히 쓰였다.

'중화민국'이라는 국호는 1905년 쑨원이 도쿄에서 중국동맹회를 결성할 당시 제시한 "달로를 몰아내고 중화를 회복하며, 민국을 창립하고 땅을 평균한다(驅除韃虜, 恢復中華, 創立民國, 平均地權)"는 강령에서 비롯되었다. 여기서 '민국'(民國)은 공화국을 의미하며, '중화'(中華)는 세계의 중심이자 가장 찬란한 문명이라는 의미를 담고 있다. 1912년 1월 1일 중화민국 임시정부가 수립되면서 '중화민국'이 공식 국호로 채택되었다.

2.2. 국명 표기 문제

중화민국의 국제적 지위와 관련된 국명 표기 문제는 매우 복잡하며 민감한 사안이다. 1971년 유엔 총회 결의 제2758호에 따라 중화민국이 유엔에서 중국 대표권을 상실하고 중화인민공화국이 그 지위를 계승한 이후, 국제 사회에서 중화민국의 공식 국호 사용은 큰 제약을 받게 되었다. 현재 중화인민공화국은 '하나의 중국' 원칙을 내세우며 중화민국을 독립 국가로 인정하지 않고, 중화민국과 수교하는 국가와는 단교하는 정책을 취하고 있다.

이러한 상황으로 인해 중화민국은 다수의 국제기구나 스포츠 행사 등에서 '중화 타이베이'(中華臺北 / 中華台北중화 타이베이중국어, Chinese Taipei영어)라는 명칭을 사용한다. 이 명칭은 1979년 국제 올림픽 위원회(IOC) 나고야 결의를 통해 중화인민공화국과의 타협안으로 마련된 것으로, 중화민국이 올림픽 등 국제 대회에 계속 참여할 수 있도록 한 조치이다. '중화 타이베이' 외에도 세계무역기구(WTO)에서는 '대만·펑후·진먼·마쭈 개별관세구역'(Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu영어)이라는 명칭을 사용하고 있다.

중화민국 내부에서도 국호에 대한 논의는 계속되고 있다. 특히 민주진보당을 중심으로 한 범록연맹은 '중화민국'이라는 국호가 중국 대륙과의 연관성을 내포하고 있으며, 대만의 독자적인 정체성을 충분히 반영하지 못한다고 주장한다. 이들은 국호를 '대만 공화국' 등으로 변경하자는 대만정명운동을 펼치기도 했다. 반면, 중국국민당을 중심으로 한 범람연맹은 '중화민국'이라는 국호를 유지하며 중국으로서의 정체성을 강조하는 경향이 있다. 그러나 최근에는 양 진영 모두 현실적인 상황을 고려하여 보다 유연한 입장을 취하기도 하며, 차이잉원 총통은 '중화민국 대만'(中華民國臺灣중국어)이라는 표현을 사용하여 양측의 입장을 절충하려는 모습을 보이기도 했다. 2005년부터 중화민국 정부는 중화인민공화국과의 혼동을 피하기 위해 공식 영문 국호 옆에 'Taiwan'을 병기하기 시작했으며, 정부 간행물 등에서는 'Republic of China (Taiwan)', 'Republic of China/Taiwan', 또는 'Taiwan (ROC)' 등으로 표기하고 있다.

3. 역사

대만 지역의 역사는 선사 시대 인류의 정착에서 시작하여, 여러 원주민 문화의 발전, 유럽 열강의 식민 통치, 정씨 왕국, 청나라와 일본 제국의 통치를 거쳐 현재의 중화민국 시대에 이르는 복잡하고 다층적인 변천 과정을 거쳐왔다. 각 시대는 대만의 정치, 사회, 경제, 문화에 깊은 영향을 미쳤으며, 오늘날 대만의 정체성을 형성하는 데 중요한 배경이 되었다.

3.1. 선사 시대와 원주민

대만섬은 홍적세 후기에는 아시아 대륙과 연결되어 있었으나, 약 1만 년 전 해수면 상승으로 인해 분리되었다. 대만에서 발견된 가장 오래된 인류 유적은 약 2만년에서 3만년 전의 구석기 시대 유물과 인골이다. 이 유적들은 필리핀의 네그리토와 유사한 오스트랄로-멜라네시아인 계통의 인류가 거주했음을 시사한다. 이들 구석기 시대 대만인은 약 3만 년 전 류큐 열도에 정착했을 가능성이 있다. 최소 11,000년 전부터는 화전 농업이 시작되었다.

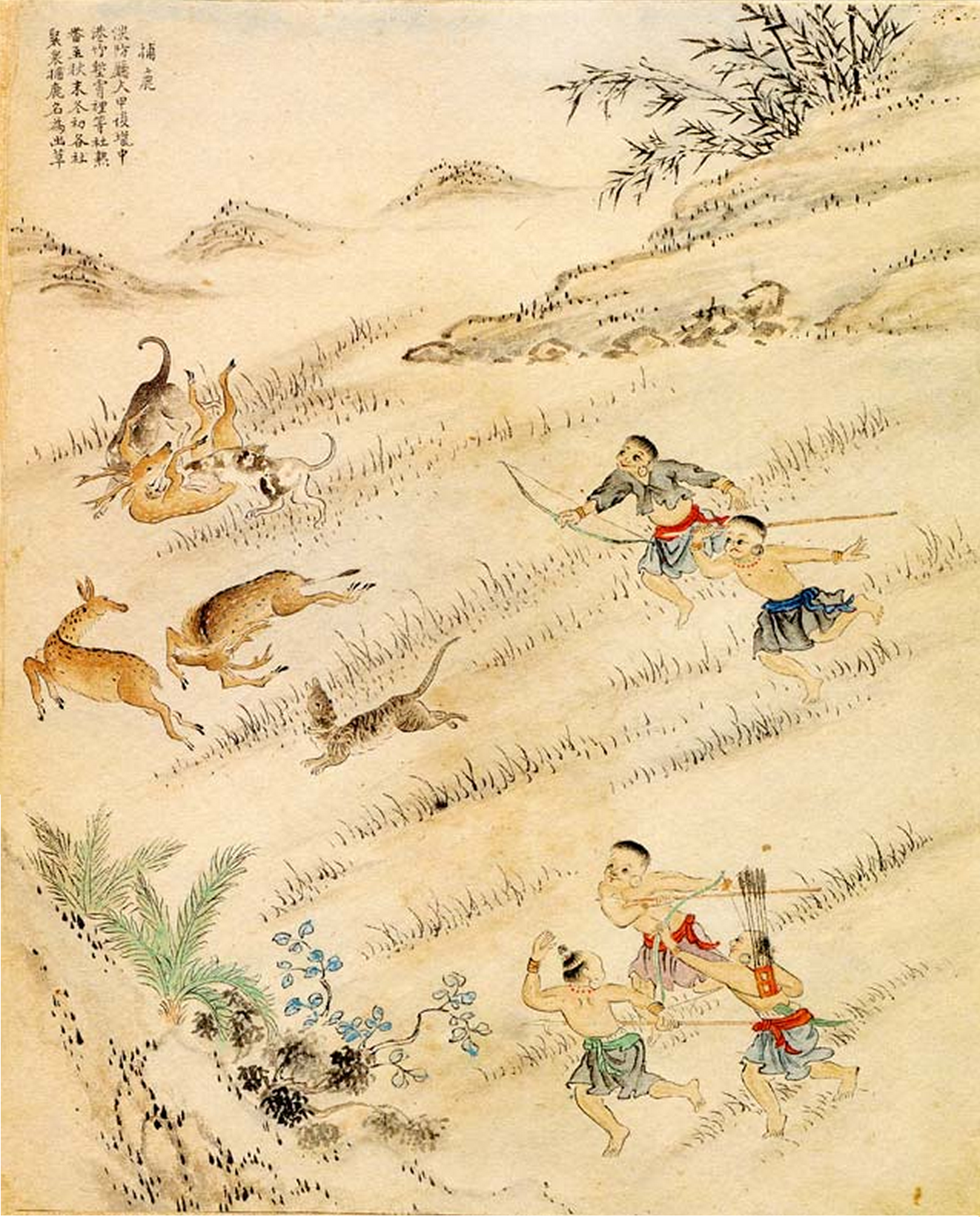

약 6,000년 전, 현재 중국 남동부에서 건너온 것으로 추정되는 다번컹 문화의 농경민들이 대만섬에 정착했다. 이들은 현대 대만 원주민의 조상이자 오스트로네시아어족의 기원으로 여겨진다. 기원전 2000년대 초부터 필리핀과의 교역이 지속되었으며, 특히 대만산 옥이 필리핀 옥 문화에 사용되었다. 다번컹 문화 이후 대만 전역에는 타후 문화, 잉푸 문화 등 다양한 문화가 발달했으며, 위안산 문화는 벼농사를 특징으로 한다. 냐오쑹 문화와 같은 후기 문화에서는 중국 및 해양 동남아시아와의 교역을 통해 철기가 등장했다. 평포족으로 불리는 평지 원주민들은 주로 성벽으로 둘러싸인 영구 마을에 거주하며 농업, 어업, 사냥을 기반으로 생활했으며, 전통적으로 모계 사회의 특징을 보였다.

3.2. 초기 식민 통치와 정씨 왕국 (17세기)

펑후 제도에는 1171년경부터 한족 어민들이 거주했으며, 1225년에는 푸젠성 진장현에 속하게 되었다. 원나라는 1281년 펑후를 공식적으로 푸젠성 동안현 관할로 편입했다. 명나라는 15세기 해금 정책의 일환으로 펑후 주민들을 철수시켰으며, 이는 16세기 후반까지 지속되었다. 1349년 왕대연은 대만 방문에 대한 최초의 기록을 남겼다. 1590년대까지 푸젠성 출신의 소수 한족이 대만 남서부에서 토지를 경작하기 시작했다. 17세기 초에는 약 1,500~2,000명의 중국인이 대만 남부 해안에 거주하거나 일시적으로 머물렀으며, 주로 계절 어업뿐만 아니라 자급 농업 및 교역에 종사했다. 1603년 진제는 왜구 소탕 원정에 참여하여 대만을 방문하고 대만 원주민에 대한 기록을 남겼다.

1591년, 일본은 대만에 조공 관계를 요구하는 사절을 보냈으나, 서신을 전달할 지도자를 찾지 못하고 귀국했다. 1609년에는 일본 탐험대가 대만을 조사하기 위해 파견되었으나, 원주민의 공격을 받고 포로 일부를 데리고 돌아갔다. 1616년, 13척의 일본 함대가 대만으로 파견되었으나 폭풍으로 인해 단 한 척만 도착했고, 이 배도 일본으로 돌아간 것으로 추정된다.

1624년, 네덜란드 동인도 회사(VOC)는 현재의 타이난시 안핑구에 해당하는 해안 사주인 '타요우안'에 질란디아 요새를 건설했다. 저지대는 11개의 원주민 추장국이 차지하고 있었으며, 그중 일부는 네덜란드의 지배하에 들어갔다. 네덜란드인이 도착했을 때, 대만 남서부에는 이미 1,500명에 가까운 중국인이 주로 일시적으로 거주하고 있었다. VOC는 중국인 농부들이 네덜란드 통제하의 토지에서 일하도록 이주를 장려했으며, 1660년대까지 약 3만에서 5만 명의 중국인이 섬에 거주했다. 대부분의 농부들은 현지 소비를 위해 쌀을 재배하고 수출용 설탕을 생산했으며, 일부 이민자들은 수출용 사슴 사냥에 종사했다.

1626년, 스페인 제국은 무역 거점으로 대만 북부를 점령하여 처음에는 지룽시에, 1628년에는 단수이구에 산토도밍고 요새를 건설했다. 이 식민지는 1642년 마지막 스페인 요새가 네덜란드군에 함락될 때까지 지속되었다. 이후 네덜란드군은 남쪽으로 진격하여 서부 평야의 수백 개 마을을 정복했다.

1644년 베이징에서 명나라가 멸망한 후, 정성공은 영력제에게 충성을 맹세하고 중국 남동부 해안을 따라 청나라를 공격했다. 1661년, 청나라의 압박이 거세지자 그는 하문의 기지에서 대만으로 군대를 옮겨 이듬해 네덜란드인을 몰아내고 정씨왕국을 세웠다. 네덜란드군은 1664년 지룽의 북부 요새를 탈환했지만, 원주민의 저항에 직면하여 1668년 섬을 떠났다. 정씨 왕국은 명나라에 충성을 다한다고 선포했지만 독립적으로 통치했다. 그러나 정경이 삼번의 난에 참여하기 위해 중국으로 돌아간 것은 1683년 청나라의 대만 침공과 점령의 길을 열었다.

3.3. 청나라의 통치 (1683년 ~ 1895년)

1683년 정성공의 손자가 시랑 제독이 이끄는 함대에 패배한 후, 청나라는 1684년 5월 대만을 공식적으로 병합하여 푸젠성의 대만부로 삼고, 정씨 왕국 수도였던 현재의 타이난을 부청 소재지로 유지했다. 청나라 정부는 대만이 분쟁 없이 너무 많은 인구를 부양할 수 없다고 믿었기 때문에 통치 기간 동안 대만으로의 이주를 일반적으로 제한하려고 했다. 정씨 왕국이 패망한 후, 대만의 인구 대부분은 본토로 송환되어 공식 인구는 군인 1만 명을 포함하여 5만 명에 불과했다. 공식적인 제한에도 불구하고, 대만 관리들은 본토에서 정착민을 모집하여 1711년까지 매년 수만 명이 도착했다. 허가 제도는 1712년에 공식적으로 기록되었지만, 빠르면 1684년부터 존재했을 가능성이 있다. 제한 사항에는 본토에 재산이 있고 대만에 가족이 있으며 아내나 자녀를 동반하지 않은 사람만 입국할 수 있도록 하는 것이 포함되었다. 많은 남성 이주민들은 현지 원주민 여성과 결혼했다. 18세기 동안 제한은 완화되었다. 1732년에는 가족 단위의 대만 이주가 허용되었다. 1811년까지 대만에는 200만 명 이상의 한족 정착민이 있었고, 수익성 있는 설탕 및 쌀 생산 산업은 본토로 수출품을 제공했다. 1875년에는 대만 입국 제한이 폐지되었다.

명목상 세 개의 현이 서부 평야 전체를 관할했지만, 실제 통치는 더 작은 지역에 국한되었다. 정착민이 다자시를 넘어가려면 정부 허가가 필요했다. 청나라 행정은 불법 월경과 정착이 계속됨에 따라 18세기 동안 서부 평야 지역으로 확장되었다. 대만 원주민은 청나라 행정에 의해 한족 문화를 받아들인 귀화 원주민과 그렇지 않은 비귀화 원주민으로 분류되었다. 청나라는 그들을 관리하거나 정복하는 데 거의 신경 쓰지 않았다. 대만이 병합되었을 때, 청나라 통제하에 있는 원주민 마을은 46개였으며, 이는 정씨 왕국으로부터 물려받은 것으로 보인다. 건륭제 초기에는 귀화한 마을 93개와 세금을 내는 비귀화 마을 61개가 있었다. 1722년 주일귀 정착민 반란에 대응하여, 54개의 석비를 경계 표시로 사용하여 원주민과 정착민을 분리하는 것이 공식 정책이 되었다. 이 표시는 18세기 후반 동안 정착민의 계속된 침범으로 인해 네 번 변경되었다. 1766년에는 북부와 남부에 각각 한 명씩 두 명의 원주민 사무 부현령이 임명되었다.

청나라의 대만 통치 200년 동안, 평지 원주민들은 정부에 거의 반란을 일으키지 않았고, 산지 원주민들은 청나라 통치 마지막 20년까지 자치적으로 생활했다. 임상문 봉기와 같이 청나라 시대 100여 건의 반란 대부분은 한족 정착민에 의해 발생했다. 그 빈도는 특히 1820년에서 1850년 사이의 기간을 언급하며 "3년에 한 번 봉기, 5년에 한 번 반란"(三年一反、五年一亂)이라는 흔한 속담으로 표현되었다.

19세기 동안 대만에 주둔한 많은 관리들은 적극적인 식민화 정책을 요구했다. 1788년, 대만부 지부 양정리는 정착민 오사가 카발란족이 소유한 땅을 차지하려는 노력을 지원했다. 1797년, 오사는 지방 정부의 재정 지원으로 정착민을 모집할 수 있었지만 토지를 공식적으로 등록할 수는 없었다. 1800년대 초, 지방 관리들은 토지를 방치하면 해적 문제가 발생할 것이라고 황제를 설득하여 해당 지역을 공식적으로 편입시켰다. 1814년, 일부 정착민들은 원주민 토지 임대권을 날조하여 대만 중부를 식민화하려고 시도했지만, 2년 후 정부군에 의해 축출되었다. 지방 관리들은 계속해서 해당 지역의 식민화를 주장했지만 무시당했다.

청나라는 1874년 일본이 대만 남부의 원주민 영토를 침공하고 청나라 정부가 일본군 철수를 위해 배상금을 지불해야 했던 모란사 사건 이후 더욱 적극적인 식민화 정책을 펼쳤다. 대만 행정은 새로운 부, 주, 현으로 확장되었다. 대만 내륙으로 더 쉽게 접근할 수 있도록 산길이 건설되었다. 1875년 대만 입국 제한이 폐지되고 본토에 정착민 모집 기관이 설립되었지만, 정착 촉진 노력은 곧 중단되었다. 1884년, 대만 북부의 지룽시가 청불 전쟁 중 점령되었지만, 프랑스군은 내륙으로 더 이상 진격하지 못했다. 1885년 펑후에서의 프랑스군 승리는 전쟁이 끝나면서 질병과 퇴각으로 이어졌다. 식민화 노력은 류명전 하에서 재개되었다. 1887년 대만의 지위는 대만성으로 격상되었다. 타이베이는 1893년 영구 수도가 되었다. 대만 농산물에 대한 세수를 늘리려는 류명전의 노력은 세금 인상에 반대하는 외국의 압력으로 인해 방해받았다. 토지 개혁이 시행되어 세수는 증가했지만 기대에는 미치지 못했다. 전기 조명, 철도, 전신선, 증기선 서비스, 산업 기계와 같은 현대 기술이 류명전의 통치하에 도입되었지만, 이러한 프로젝트 중 일부는 엇갈린 결과를 낳았다. 원주민을 공식적으로 정복하려는 캠페인은 므코간족과 므스부투눅스족의 격렬한 저항 끝에 군대의 3분의 1을 잃고 끝났다. 류명전은 이러한 비용이 많이 드는 프로젝트에 대한 비판으로 1891년 사임했다.

청나라 말기까지 서부 평야는 약 250만 명의 중국인 정착민과 함께 농지로 완전히 개발되었다. 산악 지역은 여전히 원주민의 통제하에 대체로 자치적으로 운영되었다. 청나라 통치 기간 대부분 동안 국가 주도의 토지 박탈이 없었기 때문에 청나라 하에서의 원주민 토지 손실은 비교적 느린 속도로 진행되었다.

3.4. 일본 제국의 통치 (1895년 ~ 1945년)

청일 전쟁(1894년~1895년)에서 청나라가 패배한 후, 대만과 부속 도서, 펑후 제도는 시모노세키 조약에 따라 일본 제국에 할양되었다. 청나라 신민으로 남기를 원하는 주민들은 2년의 유예 기간 내에 중국 대륙으로 이주해야 했지만, 이를 실행 가능하다고 본 사람은 거의 없었다. 유예 기간 만료 전에 약 4,000명에서 6,000명이 떠났고, 이후 혼란기에 20만 명에서 30만 명이 뒤따랐다고 추정된다. 1895년 5월 25일, 친청파 고위 관리들이 임박한 일본의 통치에 저항하기 위해 대만민주국을 선포했다. 일본군은 1895년 10월 21일 수도 타이난에 입성하여 이 저항을 진압했다. 초기 전투에서 약 6,000명의 주민이 사망했고, 일본 통치 첫해에 약 14,000명이 사망했다. 1898년부터 1902년까지 또 다른 12,000명의 "산적 반란군"이 살해되었다. 이후 일본에 대한 반란(1907년 베이푸 봉기, 1915년 타파니 사건, 1930년 우서 사건)은 성공하지 못했지만 일본 통치에 대한 반대를 보여주었다.

식민 통치 기간은 철도 및 기타 교통망 확장, 광범위한 위생 시스템 구축, 정규 교육 시스템 확립, 헤드헌팅 관습 종식 등 섬의 산업화에 중요한 역할을 했다. 대만의 자원은 일본 발전에 도움이 되도록 사용되었다. 설탕과 같은 환금 작물 생산이 크게 증가했으며, 따라서 넓은 지역이 쌀 생산에서 전환되었다. 1939년까지 대만은 세계 7위의 설탕 생산국이었다.

한족과 원주민은 2등 및 3등 시민으로 분류되었으며, 많은 명망 있는 정부 및 사업 직책은 그들에게 폐쇄되었다. 통치 첫 10년 동안 한족 게릴라를 진압한 후, 일본 당국은 산악 지역에 거주하는 원주민에 대한 유혈 캠페인을 벌였고, 이는 1930년 우서 사건으로 절정에 달했다. 좌익 운동에 참여한 지식인과 노동자들도 체포되어 학살당했다(예: 장웨이수이, 와타나베 마사노스케). 1935년경 일본은 섬 전체에 걸쳐 동화 정책을 시작했다. 중국어 신문과 교육 과정은 폐지되었다. 대만 음악과 연극은 금지되었다. 전통적인 대만 신앙을 억압하는 동시에 국가 신토가 장려되었다. 1940년부터 가족들은 일본식 성씨를 사용하도록 요구받았지만, 1943년까지 그렇게 한 가족은 2%에 불과했다. 1938년까지 309,000명의 일본인이 대만에 거주했다.

제2차 세계 대전 동안 섬은 해군 및 공군 기지로 개발되었고 농업, 산업 및 상업은 어려움을 겪었다. 항공 공격과 이후 필리핀 침공은 대만에서 시작되었다. 일본 제국 해군은 대만 항구를 중심으로 활발하게 활동했으며, "남진론" 싱크탱크는 대북제국대학에 기반을 두었다. 가오슝과 지룽과 같은 군사 기지와 산업 중심지는 연합군의 대규모 폭격 목표가 되어 일본인이 건설한 많은 공장, 댐, 교통 시설이 파괴되었다. 1944년 10월, 대만 공중전이 미군 항공모함과 대만의 일본군 사이에 벌어졌다. 대만인 일본군인 20만 명 이상이 일본군에 복무했으며, 3만 명 이상이 사상했다. "위안부"라고 완곡하게 불린 2,000명 이상의 여성이 일본 제국군을 위한 성노예로 강요당했다. 일본의 항복 후 대부분의 일본인 거주자들은 추방되었다.

3.5. 중화민국의 통치 (1945년 ~ 현재)

대만의 일본 통치 기간 동안, 1911년 신해혁명 이후 1912년 1월 1일 중국 대륙에 중화민국이 건국되었다. 중앙 권력은 군벌 시대(1915년~1928년), 중일 전쟁(1937년~1945년), 국공 내전(1927년~1949년)에 따라 부침을 거듭했으며, 국민정부 시대(1927년~1937년)에 중국국민당(KMT)의 통제하에 중국 대부분이 통합되면서 중앙 권력이 가장 강력했다. 제2차 세계 대전 중 1943년 카이로 선언에서는 일본이 포르모사(대만)와 페스카도레스 제도(펑후 제도)를 중화민국에 반환하도록 명시했으며, 이 조건은 이후 1945년 포츠담 선언에서 반복되었고, 일본은 항복 문서에서 이를 이행하기로 동의했다. 1945년 10월 25일 (광복절), 일본은 대만을 중화민국에 반환했으며, 샌프란시스코 강화 조약에서 일본은 공식적으로 대만 섬에 대한 영유권을 포기했지만 누구에게 반환되었는지는 명시하지 않았다. 같은 해 일본과 중화민국은 평화 조약을 체결했다.

처음에는 중국 행정부의 복귀와 삼민주의에 열광했던 대만인들은 고위직에서 배제되고, 본토에서 헌법이 제정된 후에도 지방 선거가 연기되고, 귀중품이 섬 밖으로 밀반출되고, 기업이 정부 운영 독점 기업으로 수용되고, 1945년~1949년의 초인플레이션에 대해 점차 불만을 품게 되었다. 1947년 2월 28일 민간인 총격 사건은 섬 전체의 소요를 촉발시켰고, 이는 현재 2·28 사건으로 불리는 군사력 진압으로 이어졌다. 사망자 수에 대한 주류 추정치는 18,000명에서 30,000명에 이른다. 천이는 이후 웨이다오밍으로 교체되었으며, 그는 섬 주민의 상당 부분을 재임명하고 사업을 재사유화함으로써 이전의 잘못된 관리를 바로잡으려고 노력했다.

3.5.1. 제2차 세계 대전 이후와 국부천대

제2차 세계 대전이 끝난 후 국공 내전이 재개되었다. 1949년 중국 공산당의 일련의 공세로 4월 23일 수도 난징이 함락되었고, 이후 본토에서 국민당이 패배했다. 공산당은 10월 1일 중화인민공화국을 건국했다. 1949년 12월 7일, 장제스는 국민당 정부를 대만으로 이전하고 타이베이를 중화민국의 임시 수도로 삼았다. 군인, 집권 국민당원, 지식인 및 사업 엘리트를 중심으로 약 200만 명이 대만으로 피난하여 기존 인구 약 600만 명에 더해졌다. 이들과 그 후손들은 대만에서 "외성인"(外省人)으로 알려지게 되었다. 중화민국 정부는 많은 국보와 중국의 금 및 외화 보유고의 상당 부분을 타이베이로 가져갔다. 대부분의 금은 군인 급여를 지불하는 데 사용되었으며, 일부는 대만의 인플레이션을 늦추기 위한 물가 안정 프로그램의 일환으로 신 대만 달러를 발행하는 데 사용되었다.

1949년 중국 본토에 대한 통제권을 상실한 후, 중화민국은 대만과 펑후(대만성), 푸젠성의 일부(푸젠성, 중화민국 - 구체적으로 진먼, 우추(현재 진먼의 일부) 및 마쭈 열도), 그리고 남중국해의 두 주요 섬(남중국해의 섬들)에 대한 통제권을 유지했다. 중화민국은 또한 잠시 동안 하이난 전체, 저장성 일부(저장성 - 구체적으로 다천 열도 및 이장산섬), 그리고 티베트, 칭하이, 신장, 윈난 일부 지역에 대한 통제권을 유지했다. 공산당은 1950년 하이난을 점령했고, 1955년 제1차 대만 해협 위기 동안 다천 열도와 이장산섬을 점령했으며, 1958년 중국 서북부에서 중화민국 반란을 격파했다. 중화민국 군대는 1950년대에 버마와 태국에 진입했고 1961년 공산군에 패배했다. 중국 본토에 대한 통제권을 상실한 이후, 국민당은 티베트를 포함한 중국 본토, 펑후를 포함한 대만, 외몽골, 그리고 기타 소규모 영토를 포함하는 '중국 전체'에 대한 주권을 계속 주장했다.

3.5.2. 계엄령 시대 (1949년 ~ 1987년)

1949년 5월 대만에 선포된 계엄령은 1987년까지 효력을 유지하며 정치적 반대 세력을 억압하는 데 사용되었다. 이 시기는 백색 테러로 알려져 있으며, 약 14만 명이 반국민당 또는 친공산주의자로 인식되어 투옥되거나 처형되었다. 많은 시민들이 중국공산당과의 실제 또는 인지된 연관성으로 인해 체포, 고문, 투옥 또는 처형되었다. 이들은 주로 지식인 및 사회 엘리트층이었기 때문에 한 세대의 정치 및 사회 지도자들이 파괴되었다.

한국 전쟁 발발 이후, 해리 S. 트루먼 미국 대통령은 중화민국과 중화인민공화국 간의 적대 행위를 막기 위해 미국 제7함대를 대만 해협에 파견했다. 미국은 또한 미중상호방위조약과 1955년 포르모사 결의를 통과시켜 1951년부터 1965년까지 국민당 정권에 상당한 대외 원조를 제공했다. 미국의 대외 원조는 1952년까지 대만의 물가를 안정시켰다. 국민당 정부는 중국 본토에서는 효과적으로 시행하지 못했던 많은 법률과 토지 개혁을 시행했다. 경제 발전은 미국의 원조와 농촌부흥공동위원회와 같은 프로그램에 의해 촉진되었으며, 이는 농업 부문을 이후 성장의 기반으로 만들었다. 토지 개혁과 농업 개발 프로그램의 결합된 자극 하에 농업 생산은 1952년부터 1959년까지 연평균 4%의 비율로 증가했다. 정부는 또한 수입품을 국내에서 생산하려는 수입 대체 산업화 정책을 시행했다. 이 정책은 섬유, 식품 및 기타 노동 집약적 산업의 발전을 촉진했다.

중국 내전이 계속되면서 정부는 대만 전역에 군사 요새를 건설했다. 퇴역 군인들은 1950년대에 타로코 협곡을 통과하는 중앙횡단공로를 건설했다. 1958년 제2차 대만 해협 위기 동안, 나이키 허큘리스 미사일이 섬 전체의 미사일 포대 형성에 추가되었다.

1960년대와 1970년대에 중화민국은 국민당의 당국가 체제하에서 권위주의적 단일 정당 정부를 유지했으며, 경제는 산업화되고 기술 지향적으로 변모했다. 이러한 급속한 경제 성장, 즉 타이완의 기적은 농업, 경공업, 중공업 순으로 우선순위를 두는 전략에 따라 이루어졌다. 수출 지향 산업화는 수출에 대한 세금 환급, 수입 제한 철폐, 복수 환율에서 단일 환율 시스템으로의 전환, 신 대만 달러 평가절하를 통해 달성되었다. 10대 건설과 같은 인프라 프로젝트(예: 중산 고속공로, 타이완 타오위안 국제공항, 타이중항, 진산 원자력 발전소)가 시작되었고, 남부 대만의 철강, 석유화학, 조선 산업의 부상으로 가오슝은 타이베이와 동등한 직할시로 변모했다. 1970년대에 대만은 아시아에서 두 번째로 빠르게 성장하는 경제가 되었다. 국내총생산(GDP)의 실질 성장률은 평균 10%를 넘었다. 1978년까지 세금 인센티브와 저렴하고 잘 훈련된 노동력의 결합은 화교, 미국, 일본으로부터 19.00 억 USD 이상의 투자를 유치했다. 1980년까지 대외 무역은 연간 390.00 억 USD에 달했고 4650.00 만 USD의 흑자를 기록했다. 홍콩, 싱가포르, 한국과 함께 대만은 아시아의 네 마리 용 중 하나로 알려지게 되었다.

냉전으로 인해 대부분의 서방 국가와 유엔은 1970년대까지 중화민국을 중국의 유일한 합법 정부로 간주했다. 그러나 대만의 유엔 퇴출 이후, 대부분의 국가는 중화인민공화국으로 외교적 승인을 전환했다. 1970년대까지 중화민국 정부는 계엄령 유지, 정치적 반대 탄압, 언론 통제로 인해 서방 비평가들에게 비민주적이라는 평가를 받았다. 국민당은 신당 창당을 허용하지 않았고 경쟁적인 민주 선거는 존재하지 않았다.

1970년대 후반부터 1990년대까지 대만은 정치적, 사회적 개혁을 거쳐 민주주의 국가로 변모했다. 장제스의 아들인 장징궈는 1972년부터 행정원장을 역임했고 1978년 총통에 올랐다. 그는 더 많은 권한을 "본성인"(일본 항복 이전 대만 거주자 및 그 후손)에게 이양하려고 했다. 민주화 운동가들인 당외 세력이 야당으로 부상했다. 1979년 세계 인권 선언일에 가오슝시에서 미려도 사건이 발생했다. 시위는 당국에 의해 신속하게 진압되었지만, 대만 야당을 단결시킨 주요 사건으로 간주된다.

1984년 장징궈는 리덩후이를 부총통으로 선택했다. 1986년 민주진보당(DPP)이 국민당에 대항하는 대만 최초의 야당으로 (불법적으로) 창당된 후, 장징궈는 신당 창당을 허용하겠다고 발표했다. 1987년 7월 15일, 장징궈는 대만 본섬의 계엄령을 해제했다.

3.5.3. 민주화 시대 (1987년 ~ 현재)

장징궈가 1988년 사망한 후, 리덩후이는 대만에서 태어난 최초의 중화민국 총통이 되었다. 리덩후이 행정부는 동원감란시기임시조관이 폐지되고 헌법 증수 조문이 도입되는 민주화 시기를 감독했다. 의회 대표권은 대만 지구에만 할당되었고, 대만은 현지화 과정을 거쳐 범중국적 관점보다 대만 문화와 역사가 장려되었으며, 동화 정책은 다문화주의 지원으로 대체되었다. 1996년, 리덩후이는 최초의 직접 총통 선거에서 재선되었다. 리덩후이 행정 기간 동안, 그와 그의 정당은 "흑금" 정치로 알려지게 된 부패 논란에 연루되었다.

2000년 민주진보당의 천수이볜이 최초의 비국민당 총통으로 선출되었다. 그러나 천수이볜은 입법부 다수 의석을 확보하지 못했다. 야당인 국민당은 다른 정당들과 범람연맹을 결성하여, 민진당 주도의 범록연맹에 대해 근소한 다수 의석을 확보했다. 대만 해협 양안 관계에 대한 범람연맹의 중국 통일 선호와 범록연맹의 대만 독립 선호로 인해 대만에서는 양극화된 정치가 나타났다.

천수이볜이 2002년 대만 해협의 "양안 각자 주권 행사"를 언급하면서 양안 관계는 악화되었다. 그는 양안 관계에 대한 최초의 국민투표를 추진했고, 국가통일위원회의 종식을 요구했다. 국영 기업들은 이름에서 "중국"이라는 언급을 빼고 "대만"을 포함시키기 시작했다. 2008년 국민투표에서는 대만이 유엔에 가입해야 하는지 여부를 물었다. 이 행동은 현상 유지를 지지하는 온건파 유권자들과 양안 경제 관계를 맺고 있는 사람들을 소외시켰다. 또한 본토와의 긴장을 조성하고 미국과의 의견 불일치를 야기했다. 천수이볜 행정부는 경제 성장 둔화, 입법 교착 상태, 부패 수사에 대한 대중의 우려로 어려움을 겪었다.

국민당 후보 마잉주는 2008년 총통 선거에서 "상호 불부인" 정책 하에 경제 성장 증대와 중화인민공화국과의 관계 개선을 공약으로 내세워 승리했다. 마잉주 집권 하에 대만과 중국은 직항 항공편과 화물 운송을 개시했다. 중화인민공화국 정부는 심지어 대만이 연례 세계보건총회에서 제외되는 것을 요구하지 않는 이례적인 결정을 내렸다. 마잉주는 또한 백색 테러에 대해 공식적으로 사과했다. 그러나 중국과의 경제 관계 강화는 정치적 결과에 대한 우려를 불러일으켰다. 2014년 대학생들은 양안서비스무역협정 비준을 막기 위해 입법원을 점거했고, 이는 태양화 학생 운동으로 알려지게 되었다. 이 운동은 시대역량과 같은 청년 기반 제3정당의 부상을 야기했으며, 2016년 총통 선거와 입법위원 선거에서 민진당의 승리에 기여한 것으로 평가된다. 후자의 선거는 대만 역사상 최초의 민진당 입법부 다수 의석 확보로 이어졌다.

2024년 1월, 집권 민주진보당의 라이칭더가 대만 총통 선거에서 승리했다. 그러나 동시에 치러진 입법위원 선거에서는 2004년 이후 처음으로 과반수를 차지한 정당이 없었으며, 민주진보당(DPP) 51석, 국민당(KMT) 52석, 대만민중당(TPP) 8석을 확보했다.

4. 지리

중화민국이 통치하는 영토는 총 168개의 섬으로 이루어져 있으며, 총 면적은 3.62 만 km2이다. 역사적으로 '포르모사'로 알려진 본섬은 이 면적의 99%를 차지하며, 면적은 3.58 만 km2이고 대만 해협을 사이에 두고 중국 대륙 남동부 해안에서 약 180 km 떨어져 있다. 북쪽으로는 동중국해, 동쪽으로는 필리핀해, 바로 남쪽으로는 루손 해협, 남서쪽으로는 남중국해가 있다. 작은 섬들로는 대만 해협의 펑후 제도, 중국 해안 근처의 진먼섬, 마쭈 열도, 우추섬, 그리고 남중국해의 일부 섬들이 있다.

본섬은 기울어진 단층 지괴로, 동쪽 3분의 2는 주로 동해안과 평행한 5개의 험준한 산맥으로 이루어져 있고, 서쪽 3분의 1은 평탄하거나 완만한 구릉 평야로 이루어져 있어 대만 인구의 대다수가 거주하는 지역과 대조를 이룬다. 3,500미터가 넘는 여러 봉우리가 있으며, 가장 높은 봉우리는 위산으로 높이는 3952 m이다. 이로 인해 대만은 세계에서 4번째로 높은 섬이다. 이 산맥을 형성한 지각 경계는 여전히 활동 중이며, 섬에서는 많은 지진이 발생한다. 또한 대만 해협에는 활동 중인 해저화산도 다수 존재한다.

대만에는 젠난 아열대 상록수림, 남중국해 제도, 남대만 계절성 우림, 대만 아열대 상록수림 등 4개의 육상 생태 지역이 있다. 동부 산지는 울창한 숲으로 덮여 있으며 다양한 야생동물의 서식지인 반면, 서부와 북부 저지대의 토지 이용은 집약적이다. 2019년 산림 경관 보전 지수 평균 점수는 6.38/10점으로, 전 세계 172개국 중 76위를 차지했다.

4.1. 지형

대만섬은 지리적으로 환태평양 조산대에 위치하여 지각 활동이 활발하며, 이로 인해 섬 전체에 걸쳐 복잡하고 다양한 지형이 형성되었다. 섬의 약 3분의 2를 차지하는 동부와 중부는 험준한 산악 지형이 주를 이룬다. 주요 산맥으로는 섬 중앙을 남북으로 가로지르는 중앙산맥을 비롯하여 쉐산산맥, 위산산맥, 아리산산맥, 하이안산맥 등이 있다. 이들 산맥에는 해발 3,000미터가 넘는 봉우리가 200개 이상 존재하며, 그중 가장 높은 위산(玉山)은 해발 3952 m로 동아시아에서 가장 높은 산 중 하나이다. 이러한 고산 지대는 빙하 침식의 흔적, 가파른 협곡, 온천 등 다양한 지질학적 특징을 보여준다.

반면, 섬의 서부 지역은 비교적 넓은 평야 지대가 펼쳐져 있다. 주요 평야로는 자난 평원, 핑둥 평원, 타이중 분지, 타이베이 분지 등이 있으며, 이들 지역은 비옥한 충적토로 이루어져 있어 예로부터 농업이 발달했고, 현재 대만 인구의 대부분이 집중되어 있는 경제 및 산업의 중심지이다.

해안선의 특징도 지역에 따라 다양하다. 동부 해안은 산맥이 바다와 직접 접하면서 급경사를 이루는 단층 해안이 많아 경치가 수려하며, 대표적으로 칭수이 단층애가 유명하다. 서부 해안은 비교적 완만하고 넓은 갯벌과 모래 해변이 발달했으며, 하천의 퇴적 작용으로 인해 해안선이 점차 바다 쪽으로 확장되는 경향이 있다. 북부 해안은 화산 활동의 영향으로 형성된 독특한 암석 해안과 곶, 만이 발달해 있으며, 남부 해안은 산호초가 발달한 지역도 있다. 이 외에도 펑후 제도는 현무암으로 이루어진 화산섬들이며, 진먼섬과 마쭈 열도는 화강암 기반의 구릉성 지형을 보인다.

4.2. 기후

대만은 북회귀선이 통과하는 지역에 위치하여, 전반적으로 해양성 열대 기후의 특징을 보인다. 북부와 중부 지역은 아열대 기후, 남부 지역은 열대 기후에 속하며, 고산 지대는 온대 기후의 특성을 나타낸다.

연평균 강수량은 섬 전체적으로 약 2600 mm이며, 장마철은 5월과 6월 여름 계절풍이 시작될 때와 일치한다. 6월부터 9월까지는 섬 전체가 덥고 습한 날씨를 보인다. 태풍은 7월, 8월, 9월에 가장 빈번하게 발생하며, 대만에 직접적인 영향을 미쳐 많은 비와 강풍을 동반하기도 한다. 겨울철(11월부터 3월)에는 북동부 지역에 지속적인 비가 내리는 반면, 중부와 남부 지역은 대부분 맑은 날씨를 보인다.

기후 변화로 인해 대만의 평균 기온은 지난 100년 동안 약 1.4 °C 상승했으며, 이는 전 세계 평균 기온 상승폭의 두 배에 해당한다. 대만 정부는 2005년 대비 2030년까지 탄소 배출량을 20%, 2050년까지 50% 감축하는 목표를 설정했다. 2005년부터 2016년 사이 탄소 배출량은 0.92% 증가했다.

4.3. 자연환경 및 생태계

대만은 지리적 위치와 다양한 지형 덕분에 풍부하고 다채로운 자연환경과 생태계를 보유하고 있다. 섬의 약 60%가 산림으로 덮여 있으며, 아열대 및 열대림이 주를 이룬다. 고도에 따라 식생 분포가 달라져, 저지대에는 활엽수림, 중산간 지대에는 침활혼합림, 고산 지대에는 침엽수림과 고산 초원이 나타난다. 이러한 다양한 산림 환경은 수많은 동식물의 서식지를 제공한다.

대만에는 젠난 아열대 상록수림, 남중국해 제도, 남대만 계절성 우림, 대만 아열대 상록수림 등 4개의 육상 생태 지역이 있다. 특히 대만은 생물 다양성이 매우 높은 지역으로, 많은 고유종을 포함하고 있다. 대표적인 고유 동물로는 대만흑곰, 대만산양, 대만꽃사슴, 미카도꿩, 대만푸른까치 등이 있으며, 고유 식물로는 대만소나무, 대만삼나무, 대만너도밤나무 등이 유명하다. 대만은 또한 나비의 종류가 매우 다양하여 '나비 왕국'으로 불리기도 한다.

정부는 자연환경과 생태계 보전을 위해 적극적으로 노력하고 있으며, 타로코 국가공원, 위산 국가공원, 양밍산 국가공원, 컨딩 국가공원 등 다수의 국립공원과 자연보호구역을 지정하여 관리하고 있다. 이러한 보호구역은 생태계 보전뿐만 아니라 자연 교육 및 생태 관광의 장으로도 활용된다.

그러나 급격한 산업화와 도시화로 인해 일부 지역에서는 환경 문제도 발생하고 있다. 수질 오염, 대기 오염, 폐기물 처리 문제, 그리고 산림 파괴와 생물 다양성 감소 등이 주요 환경 문제로 지적된다. 특히 태풍과 지진과 같은 자연재해가 잦아 산사태와 토양 유실의 위험도 상존한다. 정부와 시민사회는 이러한 환경 문제 해결을 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

5. 정치

중화민국은 삼민주의와 오권분립의 원칙에 기초한 민주공화국 체제를 채택하고 있다. 국가의 최고 권력은 국민에게 있으며, 국민은 선거를 통해 국가 지도자와 의회 대표를 선출한다. 대만은 아시아에서 민주주의가 가장 발전한 국가 중 하나로 평가받으며, 활발한 시민 사회와 언론의 자유를 보장하고 있다. 정치적으로는 양안 관계, 국가 정체성, 경제 발전, 사회 복지 등이 주요 쟁점으로 다뤄진다.

5.1. 정부 구조

중화민국의 정부 구조는 쑨원이 제창한 오권분립 원칙에 따라 행정원, 입법원, 사법원, 감찰원, 고시원의 5개 기관으로 구성된다. 이는 서구의 삼권분립(입법, 사법, 행정)에 중국 전통의 감찰권과 고시권(인사권)을 더한 독특한 형태이다.

- 총통: 국가원수이자 국군의 총사령관으로, 국민 직접 선거를 통해 선출되며 임기는 4년이고 한 차례 중임할 수 있다. 총통은 행정원장을 임명하고, 법률을 공포하며, 긴급명령권을 행사하는 등 국가 운영의 핵심적인 역할을 수행한다. 현 총통은 라이칭더이다.

- 행정원: 국가의 최고 행정기관으로, 대한민국의 정부와 유사한 역할을 한다. 행정원장(총리)이 총괄하며, 각 부처의 장관(부장)들로 구성된 내각을 통해 국가 정책을 수립하고 집행한다. 행정원장은 총통이 임명하나 입법원의 동의는 필요하지 않다. 현 행정원장은 줘룽타이이다.

- 입법원: 단원제 의회로, 국가의 입법 기능을 담당한다. 총 113명의 입법위원으로 구성되며, 지역구, 전국구 비례대표, 원주민 대표로 선출된다. 입법위원의 임기는 4년이다. 법률안 심의 및 의결, 예산 심의, 행정부 견제 등의 주요 권한을 가진다.

- 사법원: 국가의 최고 사법기관으로, 헌법 해석, 법률 및 명령의 통일적 해석, 대법관 회의를 통한 위헌법률심판, 정당 해산 심판, 총통 및 부총통 탄핵 심판 등의 권한을 가진다. 사법원장과 부원장, 그리고 13명의 대법관으로 구성된다. 대법관은 총통이 지명하고 입법원의 동의를 얻어 임명된다.

- 감찰원: 공무원의 비위 감찰, 행정기관의 부당 행위 조사, 탄핵 및 징계 요구 등의 권한을 가진다. 감찰위원은 총통이 지명하고 입법원의 동의를 얻어 임명된다. 국가인권위원회도 감찰원 소속이다.

- 고시원: 공무원 임용 시험, 공무원 자격 심사, 인사 제도 연구 등의 업무를 담당한다. 중국 전통의 과거 제도를 현대적으로 계승한 기관으로 볼 수 있다.

이러한 오권분립 체제는 총통을 중심으로 강력한 행정 권한이 집중되는 경향을 보이기도 하며, 입법원과의 관계에 따라 국정 운영의 안정성이 영향을 받기도 한다.

5.2. 헌법

중화민국 헌법은 1947년 중국 대륙에서 제정되어 12월 25일부터 시행되었다. 이 헌법은 쑨원의 삼민주의(민족, 민권, 민생)와 오권분립 사상을 기초로 하고 있으며, 국민의 권리와 의무, 정부 조직, 지방 자치, 기본 국책 등을 규정하고 있다.

그러나 1949년 국부천대 이후 대만의 특수한 정치 상황과 민주화 과정의 필요에 따라, 헌법의 본래 조항들은 동원감란시기임시조관(動員戡亂時期臨時條款, 1948년~1991년)에 의해 상당 부분 효력이 정지되거나 제한되었다. 1987년 계엄령 해제 이후 본격적인 민주화가 진행되면서, 헌법 개정의 필요성이 대두되었다. 이에 따라 1991년부터 수차례에 걸쳐 중화민국헌법증수조문(中華民國憲法增修條文)이 제정 및 개정되었다.

헌법 증수 조문은 다음과 같은 주요 내용을 포함한다:

- 총통 직선제 도입**: 이전의 간접 선거 방식에서 국민 직접 선거로 변경되었다.

- 국민대회 폐지**: 헌법 제정 및 개정, 총통 및 부총통 선출 등의 권한을 가졌던 국민대회는 그 기능이 축소되다가 2005년 완전히 폐지되었고, 헌법 개정안은 입법원 의결 후 국민투표를 통해 확정되도록 변경되었다.

- 정부 구조 조정**: 대만성 정부의 기능 동결 등 지방 자치 제도의 변화를 반영하였다.

- 국민의 기본권 강화**: 언론의 자유, 집회결사의 자유 등 국민의 기본권을 보다 실질적으로 보장하는 내용이 추가되었다.

- 양안 관계 규정**: 헌법의 적용 범위를 "자유지구"(타이완 지구)로 한정하고, 중국 대륙 지역과의 관계를 규율하는 법적 근거를 마련하였다.

헌법 제4조는 중화민국의 영토를 "고유의 강역에 의한다"고 규정하고 있으나, 구체적인 범위는 명시하지 않아 해석상의 논란이 있다. 1993년 사법원 대법관 회의는 영토 범위 확정은 고도의 정치적 문제로 사법 심사의 대상이 아니라고 해석한 바 있다. 몽골과 티베트 대표에 관한 조항은 증수 조문을 통해 효력이 정지되었으며, 2002년 중화민국 정부는 몽골을 독립 국가로 인정하였다.

오늘날 중화민국 헌법은 본래의 조문과 증수 조문이 함께 효력을 가지며, 대만의 민주주의 발전과 사회 변화에 따라 지속적인 해석과 논의의 대상이 되고 있다.

5.3. 주요 정당 및 정치 지형

대만의 정치 지형은 주로 양안 관계에 대한 입장과 국가 정체성에 대한 견해 차이를 기준으로 양분된다. 주요 정치 세력은 중국국민당(中國國民黨, KMT)을 중심으로 한 범람연맹(泛藍聯盟)과 민주진보당(民主進步黨, DPP)을 중심으로 한 범록연맹(泛綠聯盟)으로 나뉜다.

- 범람연맹 (泛藍聯盟):

- 주요 정당**: 중국국민당(KMT), 친민당(PFP), 신당(NP) 등. 국민당이 가장 큰 영향력을 행사한다.

- 이념 및 정책**: 전통적으로 '하나의 중국' 원칙을 인정하되, 그 '중국'은 중화민국을 의미한다는 92공식을 기반으로 한다. 중화인민공화국과의 경제적, 문화적 교류 확대를 선호하며, 점진적인 중국 통일을 지향하지만 단기적인 통일보다는 현상 유지를 선호하는 경향이 강하다. 중화민국으로서의 정체성을 강조한다.

- 지지 기반**: 주로 외성인(1949년 이후 중국 대륙에서 건너온 이주민 및 그 후손)과 경제적 안정을 중시하는 중장년층, 북부 지역 유권자들에게서 상대적으로 높은 지지를 받는다.

- 범록연맹 (泛綠聯盟):

- 주요 정당**: 민주진보당(DPP), 대만기진당, 녹색당 등. 민주진보당이 주도적인 역할을 한다.

- 이념 및 정책**: 대만의 독자적인 정체성을 강조하며, 중화인민공화국과는 별개의 독립된 국가임을 주장한다. '중화민국'이라는 국호는 현실적으로 사용하되, '대만'으로서의 국제적 승인과 참여 확대를 추구한다. 과거에는 급진적인 대만 독립을 주장하기도 했으나, 최근에는 현상 유지를 바탕으로 점진적인 변화를 모색하는 경향을 보인다.

- 지지 기반**: 주로 본성인(1949년 이전부터 대만에 거주하던 주민 및 그 후손)과 젊은 층, 남부 지역 유권자들에게서 강한 지지를 받는다.

이 외에도 대만민중당(TPP)과 같은 제3의 정당들이 등장하여 중도적인 입장을 취하거나 특정 현안에 집중하며 정치적 영향력을 확대하려 하고 있다. 대만의 정치 지형은 선거 때마다 양대 진영 간의 치열한 경쟁이 펼쳐지며, 국가의 미래 방향과 정체성에 대한 국민적 논의가 활발하게 이루어지는 역동적인 모습을 보인다.

5.4. 국가 정체성 및 여론

대만 사회에서 국가 정체성 문제는 매우 중요한 정치적, 사회적 논쟁거리이다. 이는 대만과 중국 대륙 간의 복잡한 역사적 관계, 그리고 현재의 정치적 상황과 깊이 연관되어 있다. 크게 '대만인으로서의 정체성'과 '중국인으로서의 정체성' 사이에서 다양한 스펙트럼이 존재한다.

1990년대 민주화 이후, 대만 고유의 문화와 역사에 대한 인식이 높아지면서 자신을 '대만인'으로 인식하는 경향이 꾸준히 증가해왔다. 특히 젊은 세대를 중심으로 이러한 경향이 두드러진다. 국립정치대학 선거연구센터의 장기 추적 조사에 따르면, 1992년에는 자신을 '대만인'이라고 응답한 비율이 17.6%였으나, 2021년 6월에는 63.3%로 크게 증가했다. 반면, 자신을 '중국인'이라고 응답한 비율은 1992년 25.5%에서 2021년 2.6%로 크게 감소했다. 자신을 '대만인이자 중국인'이라고 응답한 비율도 1992년 46.4%에서 2021년 31.4%로 감소하는 추세를 보였다.

이러한 정체성 인식은 양안 관계에 대한 여론에도 영향을 미친다. 중국 대륙과의 통일에 대해서는 대체로 부정적인 여론이 우세하며, 즉각적인 통일이나 독립보다는 '현상 유지'를 선호하는 의견이 다수를 차지한다. 2021년 국립정치대학 조사에 따르면, 응답자의 28.2%는 결정을 유보한 채 현상 유지를, 27.5%는 영구적인 현상 유지를 지지했다. 현상 유지를 바탕으로 독립을 지향한다는 응답은 25.8%, 현상 유지를 바탕으로 통일을 지향한다는 응답은 5.9%였다. 가능한 한 빨리 독립해야 한다는 응답은 5.6%, 가능한 한 빨리 통일해야 한다는 응답은 1.5%에 불과했다.

범록연맹은 주로 대만인 정체성을 강조하며, '중화민국'을 '대만'과 동일시하는 경향이 있다. 반면, 범람연맹은 중국인 정체성을 강조하며, '중화민국'을 '중국'과 동일시하려는 입장을 취해왔으나, 최근에는 대만인 정체성을 중국인 정체성의 일부로 포용하려는 유연성을 보이기도 한다.

이처럼 대만의 국가 정체성과 양안 관계에 대한 여론은 복잡하고 유동적이며, 국내 정치 상황, 중국 대륙의 정책, 국제 정세 변화 등에 따라 계속해서 변화하고 있다.

5.5. 성소수자 권리

대만은 아시아에서 성소수자(LGBT) 인권 분야에서 가장 진보적인 국가 중 하나로 평가받는다. 2017년 5월 24일, 중화민국 사법원은 현행 민법이 동성 커플의 혼인 권리를 부정하는 것은 위헌이라고 판결하며, 입법부에 2년 이내에 관련 법률을 개정하거나 제정할 것을 요구했다. 이는 아시아 최초의 동성결혼 합법화에 대한 사법부의 결정이었다.

이후 2018년 실시된 국민투표에서 동성결혼 법제화에 반대하고, 초등학교 교과서에서 동성애 관련 내용을 삭제해야 한다는 안건이 통과되는 등 사회적 반발도 있었으나, 이는 사법부의 위헌 결정에 영향을 미치지 못했다. 결국 2019년 5월 17일, 입법원은 동성결혼을 합법화하는 특별법(「사법원 석자 제748호 해석시행법」)을 통과시켰고, 5월 24일부터 효력이 발생하여 대만은 아시아 최초로 동성결혼을 법적으로 인정한 국가가 되었다.

이 법안은 동성 커플에게 결혼에 따른 대부분의 권리(재산 상속, 의료 결정 등)를 보장하지만, 입양 권리에 있어서는 친자 입양만 허용하고 공동 입양은 명시적으로 규정하지 않아 일부 논란이 남아있다. 그럼에도 불구하고, 동성결혼 법제화는 대만 사회의 다양성과 포용성을 보여주는 중요한 이정표로 평가받는다.

매년 개최되는 대만 프라이드 퍼레이드(台灣同志遊行)는 동아시아에서 가장 큰 규모의 LGBT 행사로, 수십만 명이 참여하며 대만 내 성소수자 인권 신장과 사회적 인식 개선에 기여하고 있다. 정부와 인권 단체들은 성소수자에 대한 차별 금지 및 권익 보호를 위한 노력을 지속하고 있다.

6. 행정 구역

중화민국의 행정 구역 체계는 역사적 변천과 실질적 통치 영역의 변화를 반영하여 여러 차례 조정되었다. 1947년 중화민국 헌법 제정 당시에는 중국 대륙을 포함한 광대한 영토를 기준으로 성(省), 직할시(直轄市), 몽골맹기(蒙古盟旗), 서장지방(西藏地方) 등으로 구분되었다. 그러나 1949년 국부천대 이후 실효 통치 영역이 타이완 지구로 축소되면서 행정 구역 체계는 실질적인 통치 상황에 맞게 변화하였다.

현재 중화민국의 실효 통치 지역인 타이완 지구는 다음과 같은 계층 구조로 이루어져 있다:

1. **제1급 행정 구역**:

- 직할시 (直轄市)**: 6개 - 타이베이시, 신베이시, 타오위안시, 타이중시, 타이난시, 가오슝시. 이들 직할시는 성과 동등한 지위를 가지며 중앙 정부의 직접적인 관할을 받는다.

- 성 (省)**: 2개 - 대만성, 푸젠성. 역사적으로 존재했으나, 1998년과 1996년에 각각 지방 자치 단체로서의 기능이 정지(虛級化, 허급화)되어 현재는 명목상의 행정 구역으로만 남아있다. 실질적인 행정 업무는 중앙 정부 또는 성할시/현으로 이관되었다. 2018년에는 성 정부 조직이 완전히 폐지되고 관련 업무는 국가발전위원회 등 중앙 부처로 이관되었다.

2. **제2급 행정 구역**:

- 현 (縣)**: 대만성에 11개 현, 푸젠성에 2개 현(진먼현, 롄장현)이 있다. 과거에는 성 정부의 관할이었으나, 성 기능 정지 이후 실질적으로 중앙 정부의 감독을 받는다.

- 성할시 (市)**: 대만성에 3개 시(지룽시, 신주시, 자이시)가 있다. 현과 동등한 지위를 가진다.

3. **제3급 행정 구역**:

- 구 (區)**: 직할시와 성할시의 하위 행정 구역이다.

- 현할시 (縣轄市)**: 현의 하위 행정 구역으로, 일정 규모 이상의 도시 지역이다.

- 진 (鎮)**: 현의 하위 행정 구역으로, 현할시보다 작은 규모의 도시 지역이다.

- 향 (鄉)**: 현의 하위 행정 구역으로, 주로 농촌 지역이다.

- 이 중 산지원주민향(山地原住民鄉)은 대만 원주민 자치 보장을 위해 특별히 지정된 구역이다.

4. **제4급 행정 구역**:

- 리 (里)**: 구, 현할시, 진의 하위 행정 구역이다. 도시 지역의 동(洞)과 유사하다.

- 촌 (村)**: 향의 하위 행정 구역이다. 농촌 지역의 리(里)와 유사하다.

5. **제5급 행정 구역**:

- 린 (鄰)**: 리와 촌의 하위 행정 구역으로, 가장 작은 단위의 행정 구역이다. 반(班)과 유사하다.

이러한 행정 구역은 각급 지방 정부를 통해 자치적으로 운영되며, 지방 정부는 사회 서비스, 교육, 도시 계획, 공공 건설, 환경 보호 등 주민 생활과 밀접한 업무를 담당한다. 둥사 군도와 남중국해의 이투아바섬(타이핑섬) 등은 가오슝시 관할로 되어 있다.

6.1. 주요 도시

대만의 수도, 타이베이시 중화민국의 주요 도시들은 대부분 서부 평야 지대에 집중되어 있으며, 정치, 경제, 문화의 중심지 역할을 하고 있다. 2019년 3월 추계 인구를 기준으로 한 주요 도시는 다음과 같다.

- 신베이시 (新北市)**: 인구 약 400만 명으로 중화민국에서 가장 인구가 많은 행정 구역이다. 과거 타이베이현이었으나 2010년 직할시로 승격되었다. 타이베이시를 둘러싸고 있으며, 다양한 공업 지구와 주거 지역이 발달해 있다.

- 타이중시 (臺中市)**: 인구 약 281만 명으로 대만 중부의 최대 도시이자 경제, 문화, 교통의 중심지이다. 정밀기계, 공구, 자전거 산업 등이 발달했으며, 국립 타이완 미술관, 국립 자연과학 박물관 등 주요 문화 시설이 위치해 있다.

- 가오슝시 (高雄市)**: 인구 약 277만 명으로 대만 남부의 최대 도시이자 주요 항구 도시이다. 중화학 공업과 조선업이 발달했으며, 국제 무역항으로서의 역할이 크다. 가오슝항, 롄츠탄, 아이허 등이 유명하다.

- 타이베이시 (臺北市)**: 인구 약 266만 명으로 중화민국의 수도이자 정치, 경제, 문화, 교육의 중심지이다. 타이베이 101, 국립고궁박물원, 중정기념당 등 주요 랜드마크가 위치해 있다.

- 타오위안시 (桃園市)**: 인구 약 223만 명으로 타이베이 대도시권의 중요한 위성 도시이자 국제 관문이다. 타이완 타오위안 국제공항이 위치해 있으며, 다양한 산업단지가 조성되어 있다.

- 타이난시 (臺南市)**: 인구 약 188만 명으로 대만에서 가장 오래된 도시 중 하나이며, 역사 유적과 전통문화가 풍부하다. 과거 정씨 왕국과 청나라 시대 대만부의 중심지였다. 안핑구, 츠칸러우 등이 대표적인 관광지이다.

- 신주시 (新竹市)**: 인구 약 45만 명으로 '대만의 실리콘밸리'로 불리며, 신주과학단지를 중심으로 첨단 기술 산업이 발달해 있다.

- 지룽시 (基隆市)**: 인구 약 37만 명으로 대만 북부의 주요 항구 도시이다.

- 자이시 (嘉義市)**: 인구 약 27만 명으로 자난 평원의 중심 도시 중 하나이다.

- 장화시 (彰化市)**: 장화현의 현청 소재지로, 인구 약 23만 명이다.

이들 도시는 각기 다른 역사적 배경과 산업적 특징을 지니고 있으며, 대만의 균형 있는 발전에 중요한 역할을 담당하고 있다.

7. 대외 관계

중화민국의 국제적 지위와 대외 관계는 매우 복잡하고 민감한 상황에 놓여 있다. 1949년 국공 내전 이후 중화민국 정부가 대만으로 이전하고, 중국 대륙에는 중화인민공화국이 수립되면서 '하나의 중국' 원칙을 둘러싼 국제적 갈등이 지속되고 있다. 중화인민공화국은 중화민국을 독립 국가로 인정하지 않고 자국의 일개 성으로 간주하며, 중화민국과 수교하는 국가와는 단교하는 정책을 고수하고 있다.

이러한 상황으로 인해 현재 중화민국과 공식적인 외교 관계를 맺고 있는 국가는 11개 유엔 회원국과 바티칸 시국 등 소수에 불과하다. 이들 국가는 주로 라틴 아메리카, 카리브해, 오세아니아, 아프리카 지역의 소규모 국가들이다.

그러나 중화민국은 공식 수교국이 적음에도 불구하고 다수의 국가와 실질적인 관계를 유지하고 있다. 미국, 일본, 유럽 연합 회원국 등 주요 국가들은 중화인민공화국과의 관계를 고려하여 중화민국을 공식적으로 승인하지는 않지만, 경제, 문화, 과학기술, 인적 교류 등 다양한 분야에서 활발한 협력을 이어가고 있다. 이를 위해 중화민국은 전 세계 여러 국가에 '타이베이 경제문화대표부'(TECRO) 또는 유사한 명칭의 사실상의 대사관 및 영사관을 운영하고 있으며, 상대국들도 대만에 유사한 성격의 대표 기구를 설치하여 교류하고 있다.

중화민국은 국제 사회에서의 고립을 극복하고 실질적인 국제 참여를 확대하기 위해 노력하고 있다. 세계무역기구(WTO)에는 '대만·펑후·진먼·마쭈 개별관세구역'이라는 명칭으로, 아시아 태평양 경제협력체(APEC)와 올림픽 등 국제 스포츠 행사에는 '중화 타이베이'라는 명칭으로 참여하고 있다. 또한, 세계보건기구(WHO) 등 유엔 산하 전문 기구에 옵서버 자격으로 참여하기 위한 노력을 지속하고 있으나, 중화인민공화국의 반대로 어려움을 겪고 있다.

차이잉원 정부는 2016년부터 남아시아 및 동남아시아 국가들과의 경제, 문화, 인적 교류를 강화하는 '신남향정책'을 추진하며 외교 다변화를 모색하고 있다.

7.1. 양안 관계

양안 관계는 중화민국(대만)과 중화인민공화국(중국 대륙) 간의 정치, 경제, 군사적 관계를 포괄하는 복잡하고 민감한 사안이다. 1949년 국공 내전 이후 양측은 분단 상태에 놓였으며, 중화인민공화국은 '하나의 중국' 원칙을 내세워 대만을 자국의 일부로 간주하고 통일을 추구하는 반면, 중화민국은 사실상의 독립 국가로서 주권을 행사하고 있다.

- 주요 쟁점 및 역사적 배경**:

- 하나의 중국 원칙**: 중화인민공화국은 대만이 중국의 일부이며 중화인민공화국 정부가 중국의 유일 합법 정부라는 입장을 견지한다. 중화민국은 과거 중국 전체의 합법 정부임을 주장했으나, 민주화 이후에는 대만의 독자성을 강조하는 목소리가 커지고 있다.

- 92공식 (九二共識)**: 1992년 중국 대륙의 해협양안관계협회(ARATS)와 대만의 해협교류기금회(SEF) 간의 홍콩 회담에서 도출된 비공식적 합의로, 양측이 '하나의 중국' 원칙에는 동의하되 그 의미에 대해서는 각자 해석한다는 내용이다. 중국국민당은 이를 양안 교류의 기초로 인정하는 반면, 민주진보당은 92공식의 존재 자체를 부정하거나 그 내용을 인정하지 않는 경향이 있다. 라이칭더 총통은 중화민국과 중화인민공화국은 서로 예속되지 않는다고 밝힌 바 있다.

- 통일 대 독립**: 중화인민공화국은 평화 통일을 우선 목표로 하지만 무력 사용 가능성을 배제하지 않고 있으며, 특히 대만이 공식적으로 독립을 선언할 경우 반분열국가법에 따라 "비평화적 수단"을 사용할 수 있다고 명시하고 있다. 대만 내부에서는 현상 유지, 점진적 통일, 또는 완전한 독립 등 다양한 의견이 존재하며, 여론은 대체로 현상 유지를 선호하는 경향이 강하다.

- 경제 교류**: 1980년대 후반부터 양안 간 경제 교류는 급증하여 현재는 매우 긴밀한 관계를 맺고 있다. 중국 대륙은 대만의 최대 교역 상대국이자 주요 투자 대상국이다. 이러한 경제적 상호 의존성은 양안 관계의 안정과 갈등을 동시에 야기하는 요인이 되고 있다.

- 군사적 긴장**: 중화인민공화국은 대만 해협에 군사력을 증강하고 있으며, 대만은 미국의 대만관계법에 따라 방위력을 강화하고 있다. 중국군의 대만 방공식별구역(ADIZ) 진입 등 군사적 긴장 상황이 간헐적으로 발생하고 있다.

- 최근 동향**:

마잉주 총통(국민당) 집권기(2008년~2016년)에는 92공식을 바탕으로 양안 간 경제 협력과 인적 교류가 확대되었으나, 차이잉원 총통(민주진보당) 집권기(2016년~2024년) 이후에는 92공식에 대한 입장 차이로 공식적인 대화가 중단되고 관계가 경색되었다. 중화인민공화국은 대만에 대한 외교적, 군사적 압박을 강화하고 있다.

양안 관계는 동아시아의 평화와 안정에 직접적인 영향을 미치는 중요한 변수이며, 국제 사회의 주요 관심사 중 하나이다.

7.2. 국제 사회에서의 지위 및 참여

중화민국의 국제 사회에서의 지위와 참여는 '하나의 중국' 원칙을 주장하는 중화인민공화국의 영향으로 인해 상당한 제약을 받고 있다.

- 유엔(UN)에서의 지위 상실**: 중화민국은 1945년 유엔 창설 회원국이자 안전보장이사회 상임이사국이었으나, 1971년 10월 25일 유엔 총회 결의 제2758호에 따라 중화인민공화국이 '중국'의 유일 합법 정부로 승인되면서 유엔 및 관련 기구에서 모든 권리를 상실하고 탈퇴하였다. 이후 중화민국은 지속적으로 유엔 재가입 또는 옵서버 자격 참여를 시도하고 있으나, 중화인민공화국의 반대로 번번이 무산되고 있다.

- 국제기구 참여 현황**:

- 세계무역기구(WTO)**: 2002년 '대만·펑후·진먼·마쭈 개별관세구역'(Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu)이라는 명칭으로 가입하였다.

- 아시아 태평양 경제협력체(APEC)**: 1991년 '중화 타이베이'(Chinese Taipei)라는 명칭으로 가입하였다.

- 세계보건기구(WHO)**: 1997년부터 참여를 추진하여, 2009년부터 2016년까지 중화인민공화국과의 합의 하에 '중화 타이베이' 명의의 옵서버로 세계보건총회(WHA)에 참여하였으나, 2017년 이후 다시 배제되고 있다. 코로나19 범유행 당시 이러한 배제가 국제적인 논란을 일으키기도 했다.

- 기타 국제기구**: 아시아 개발 은행(ADB)에는 '타이베이, 차이나'(Taipei,China)라는 명칭으로 참여하고 있으며, 국제 올림픽 위원회(IOC)를 비롯한 여러 국제 스포츠 기구 및 학술 단체 등에도 '중화 타이베이' 또는 유사한 명칭으로 참여하고 있다. 중화인민공화국이 참여하지 않는 일부 기구에서는 '중화민국' 또는 '대만'이라는 명칭을 사용하기도 한다.

- '중화 타이베이' 명칭 사용 배경**: '중화 타이베이'라는 명칭은 1979년 국제 올림픽 위원회(IOC)가 나고야 결의를 통해 제시한 타협안이다. 이는 중화인민공화국이 '중국'을 대표하고, 중화민국은 '대만'이라는 지역 명칭을 사용할 것을 요구하는 상황에서, 중화민국이 국제 스포츠 대회에 계속 참여할 수 있도록 고안된 명칭이다. 이 명칭은 올림픽 외에도 여러 국제기구 및 행사에서 널리 사용되고 있다.

국제 사회에서의 제한된 지위에도 불구하고, 중화민국은 실질적인 외교 활동과 국제 공헌을 통해 국제 사회에서의 가시성과 영향력을 높이기 위해 노력하고 있다.

7.3. 주요 국가와의 관계

중화민국은 공식 수교국이 적음에도 불구하고, 여러 주요 국가들과 비공식적이지만 실질적으로 깊은 관계를 유지하고 있다. 이들 관계는 주로 경제, 안보, 문화, 인적 교류를 중심으로 이루어진다.

- 미국**: 미국은 중화민국의 가장 중요한 비공식적 파트너 국가이다. 1979년 미국이 중화인민공화국과 수교하면서 중화민국과 단교하였으나, 같은 해 제정된 대만관계법에 따라 미국은 대만에 방위용 무기를 판매하고 대만의 안보를 지원할 법적 근거를 마련했다. 양국은 경제, 기술, 문화 등 다양한 분야에서 긴밀히 협력하고 있으며, 고위급 인사 교류도 비공식적으로 이루어진다. 최근 미국은 인도-태평양 전략의 중요성이 커짐에 따라 대만과의 안보 협력을 강화하는 추세이다.

- 일본**: 일본은 지리적으로 가깝고 역사적으로도 깊은 관계를 셔, 중화민국과 단교한 1972년 이후에도 매우 긴밀한 비공식 관계를 유지하고 있다. 양국은 경제, 무역, 관광, 문화 교류가 활발하며, 재난 발생 시 서로 지원하는 등 우호적인 관계를 보여주고 있다. 일본은 대만 해협의 평화와 안정의 중요성을 강조하며, 최근에는 대만의 국제기구 참여에 대한 지지 목소리를 내기도 한다.

- 유럽 연합 및 유럽 국가들**: 유럽 연합(EU) 및 다수의 유럽 국가들은 '하나의 중국' 정책을 존중하면서도 대만과의 경제, 문화, 과학 기술 교류를 중요하게 생각한다. 유럽 의회는 대만의 민주주의와 인권을 지지하며, 대만의 국제 참여를 지지하는 결의안을 채택하기도 한다. 특히 리투아니아 등 일부 국가는 중국의 압력에도 불구하고 대만과의 관계를 강화하려는 움직임을 보이기도 했다.

- 오스트레일리아 및 기타 아시아 태평양 국가**: 오스트레일리아, 캐나다, 뉴질랜드 등도 대만과 경제 및 인적 교류를 활발히 진행하고 있으며, 역내 평화와 안정에 대한 공동의 관심을 표명한다. 대한민국 역시 단교 이후 비공식적 경제·문화 교류를 중심으로 관계를 유지하고 있다.

이들 주요 국가와의 관계는 중화인민공화국의 '하나의 중국' 원칙이라는 제약 하에서 이루어지지만, 대만의 민주주의적 가치, 경제적 중요성, 지정학적 위치 등으로 인해 실질적인 협력은 계속 확대되는 경향을 보인다.

8. 군사

중화민국 국군은 국민혁명군에 뿌리를 두고 있으며, 1924년 쑨원이 광둥성에서 중화 통일을 목표로 창설하였다. 국공 내전에서 중국 인민해방군이 승리하자 국민혁명군의 상당수는 정부와 함께 대만으로 이전했다. 1947년 중화민국 헌법에 따라 중화민국 국군으로 개편되어 정당의 군대가 아닌 국가의 군대가 되었다. 항복하여 중국 대륙에 남은 부대들은 해체되거나 인민해방군에 편입되었다.

1949년부터 1970년대까지 대만군의 주된 임무는 국광작전을 통해 "중국 대륙을 수복"하는 것이었다. 그러나 중화인민공화국의 상대적 힘이 크게 증가함에 따라 이 임무는 공격에서 멀어졌고, 중화민국 국군은 전통적으로 우세했던 육군에서 공군과 해군으로 중점을 옮기기 시작했다. 군 통수권도 민간 정부로 넘어갔다.

중화민국은 1990년대부터 군 병력을 감축하기 시작하여, 1997년 45만 명 수준에서 2001년 38만 명으로 줄였다. 2021년 기준, 총 병력은 21만 5천 명으로 제한되며, 지원병 비율은 90%이다. 징병제는 18세 이상 남성에게 여전히 적용되지만, 감축 노력의 일환으로 많은 이들이 대체 복무를 통해 병역 의무를 이행할 기회를 얻는다. 군 예비군은 2022년 기준 약 250만 명이며, 이 중 1차 예비군은 30만 명이다. 대만의 국내총생산(GDP) 대비 국방비 지출은 1999년 3% 미만으로 떨어졌으며, 21세기 초반 20년 동안 하락 추세를 보였다. 중화민국 정부는 국방비 지출을 GDP의 3%까지 늘리겠다고 약속했다. 2024년 대만은 다음 해 국방비로 예상 GDP의 2.45%를 제안했다.

중화민국과 미국은 1954년 미중상호방위조약을 체결하고 미국 대만 방위 사령부를 설립했다. 약 3만 명의 미군이 대만에 주둔했으나, 미국이 1979년 중화인민공화국과 수교하면서 철수했다. 상당량의 군사 장비가 미국으로부터 구매되었으며, 이는 대만관계법에 의해 법적으로 보장되고 있다. 프랑스와 네덜란드도 중화민국에 군사 무기와 장비를 판매했지만, 1990년대 중화인민공화국의 압력으로 거의 중단되었다.

대만관계법이나 다른 어떤 조약에도 미국이 침공 시 대만을 방어할 것이라는 보장은 없다. 1996년 미일 간 안보 공동 선언은 일본이 어떠한 대응에도 관여할 수 있음을 시사할 수 있다. 그러나 일본은 이 협정에서 언급된 "일본 주변 지역"에 대만이 포함되는지 여부를 명시하기를 거부했다. 태평양 안전 보장 조약(ANZUS 조약)은 오스트레일리아와 같은 다른 미국 동맹국들이 관여할 수 있음을 의미할 수 있다. 이는 중국과의 경제 관계를 손상시킬 위험이 있지만, 대만을 둘러싼 분쟁은 더 큰 연합에 의한 중국 경제 봉쇄로 이어질 수 있다.

9. 경제

20세기 후반 대만의 급속한 산업화와 빠른 성장은 "타이완의 기적"으로 불린다. 대만은 홍콩, 한국, 싱가포르와 함께 "아시아의 네 마리 용" 중 하나이다. 2022년 10월 기준, 대만은 명목 GDP 기준 세계 21위 경제 대국이다.

2001년 이래 농업은 GDP의 2% 미만을 차지하며, 1951년의 32%에서 감소했다. 이웃 국가인 한국이나 일본과 달리, 대만 경제는 대기업 그룹보다는 중소기업이 주도한다. 전통적인 노동 집약적 산업은 점차 해외로 이전되고 있으며, 자본 및 기술 집약적 산업이 이를 대체하고 있다. 첨단 기술 과학 단지가 대만에 생겨났다.

오늘날 대만은 역동적이고 자본주의적이며 수출 중심적인 경제를 가지고 있으며, 투자 및 대외 무역에 대한 국가 개입이 점차 감소하고 있다. 이러한 추세에 맞춰 일부 대형 국영 은행 및 산업 기업이 민영화되고 있다. 수출은 산업화의 주요 원동력이었다. 무역 흑자는 상당하며, 대만은 세계 최대 외환 보유국 중 하나로 남아 있다. 2022년 대만의 총 교역액은 9070.00 억 USD에 달했다. 해당 연도의 수출과 수입은 각각 4795.20 억 USD와 4276.00 억 USD로 사상 최고치를 기록했다. 중국, 미국, 일본은 대만의 3대 교역 상대국으로, 총 교역액의 40% 이상을 차지한다.

1990년대 초부터 대만과 중국 간의 경제 관계는 광범위했다. 2002년 중국은 미국을 제치고 처음으로 대만의 최대 수출 시장이 되었다. 중국은 또한 해외 직접 투자의 가장 중요한 대상이기도 하다. 1991년부터 2022년까지 대만 기업들은 중국에 2000.00 억 USD 이상을 투자했다. 중국에는 약 4,200개의 대만 기업이 있으며, 24만 명 이상의 대만인이 중국에서 일하고 있다. 대만 경제는 이러한 상황으로부터 이익을 얻고 있지만, 일각에서는 섬이 중국 본토 경제에 점점 더 의존하게 되었다는 견해를 표명했다. 다른 이들은 대만과 중국 본토 간의 긴밀한 경제 관계가 인민해방군의 대만에 대한 군사 개입을 매우 비용이 많이 들게 만들어 가능성을 낮출 것이라고 주장한다.

1980년대 이래로 다수의 대만 기반 기술 기업들이 전 세계로 사업 영역을 확장해왔다. 대만은 첨단 칩 공급망의 핵심 국가이다. 핵심 반도체 산업에서 대만의 부상은 주로 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.)와 UMC(United Microelectronic Corporation) 덕분이었다. TSMC는 1987년 2월 21일에 설립되었으며, 2021년 12월 기준 시가총액은 대만 GDP의 약 90%에 해당한다. 이 회사는 시가총액 기준 세계 9위이며, 인텔과 삼성을 제치고 세계 최대 반도체 제조 회사이다. 대만의 첨단 기술 수출 및 글로벌 반도체 분야의 또 다른 주요 기업인 UMC는 덜 발전된 반도체 공정 및 실리콘 웨이퍼 분야에서 미국의 글로벌파운드리스 등과 경쟁한다. 대만에 본사를 둔 다른 잘 알려진 국제 기술 기업으로는 개인용 컴퓨터 제조업체인 에이서와 에이수스, 그리고 전자제품 계약 생산업체인 폭스콘이 있다.

9.1. 경제 발전 과정

제2차 세계 대전 이후 대만 경제는 농업 중심에서 수출 지향 공업화로 급격히 전환하며 '타이완의 기적'으로 불리는 고도의 경제 성장을 이루었다.

- 초기(1950년대):** 전쟁으로 피폐해진 경제를 재건하기 위해 농업 개혁(경자유전의 원칙)과 수입 대체 산업화에 주력했다. 미국의 경제 원조도 중요한 역할을 했다. 경공업 제품 생산을 통해 내수 시장을 충족시키고 점차 수출 기반을 닦았다.

- 도약기(1960년대~1970년대):** 정부 주도의 수출 지향 공업화 정책이 본격적으로 추진되었다. 가오슝 등지에 수출가공단지를 설치하고, 노동 집약적 산업(섬유, 신발, 완구 등)을 중심으로 수출을 확대했다. 이 시기 연평균 경제 성장률은 10%를 상회하며 비약적인 발전을 이루었다.

- 산업 구조 고도화(1980년대~1990년대):** 노동 집약적 산업에서 기술 및 자본 집약적 산업으로의 전환이 이루어졌다. 전자, 정보통신, 반도체 등 첨단 산업 육성에 집중 투자하여 신주과학단지 등을 조성했다. 중소기업의 역할이 강조되었으며, 경제 자유화와 국제화가 추진되었다.

- 안정 성장 및 과제(2000년대 이후):** 첨단 기술 산업을 중심으로 안정적인 성장을 지속하고 있으나, 중국의 부상, 글로벌 경쟁 심화, 소득 불균형 확대, 저출산·고령화 등의 도전에 직면해 있다. 서비스 산업의 비중이 증가하고 있으며, 지속 가능한 발전을 위한 산업 구조 다변화와 혁신 역량 강화에 주력하고 있다.

'타이완의 기적'은 정부의 효과적인 경제 정책, 높은 교육열과 우수한 인력, 기업가 정신, 그리고 유리한 국제 환경 등이 복합적으로 작용한 결과로 평가받는다.

9.2. 주요 산업

대만은 첨단 기술 산업을 중심으로 한 강력한 산업 구조를 가지고 있으며, 특히 반도체 및 전자 부품 분야에서 세계적인 경쟁력을 자랑한다.

- 반도체 산업**: 대만 경제의 핵심 동력으로, 세계 파운드리(반도체 위탁 생산) 시장에서 압도적인 점유율을 차지하고 있다. 세계 최대 파운드리 기업인 TSMC(Taiwan Semiconductor Manufacturing Company)를 비롯하여 UMC(United Microelectronics Corporation), 미디어텍(MediaTek, 팹리스) 등 다수의 글로벌 반도체 기업들이 포진해 있다. 설계, 제조, 패키징 및 테스트 등 반도체 생태계 전반에 걸쳐 강력한 경쟁력을 보유하고 있다.

- 전자제품 및 부품 산업**: 컴퓨터, 통신기기, 디스플레이 패널, 광학기기 등 다양한 전자제품 및 부품 생산에서 중요한 위치를 차지한다. 에이서(Acer), 에이수스(ASUS)와 같은 PC 제조업체, 세계 최대의 전자제품 위탁 생산업체인 폭스콘(Foxconn), 디스플레이 패널 제조업체인 AU 옵트로닉스(AUO), 이노룩스(Innolux) 등이 대표적이다. 스마트폰, 노트북, 서버 등 글로벌 IT 제품 공급망에서 핵심적인 역할을 수행한다.

- 정보통신기술(ICT) 산업**: 하드웨어 제조뿐만 아니라 소프트웨어, 통신 서비스, 네트워크 장비 등 ICT 산업 전반에 걸쳐 발전해왔다. 특히 네트워크 통신 장비, 모바일 기기 부품, 산업용 컴퓨터 분야에서 강점을 보인다. 5G, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT) 등 차세대 ICT 기술 개발에도 적극적으로 투자하고 있다.

- 기타 주요 산업**:

- 기계 공업**: 공작기계, 정밀기계, 자동화 설비 등에서 높은 기술력을 보유하고 있으며, 세계적인 공작기계 수출국 중 하나이다.

- 석유화학 산업**: 기초 석유화학 제품부터 특수 화학제품까지 다양한 제품을 생산하며, 수출에서도 중요한 비중을 차지한다.

- 철강 산업**: 건설, 자동차, 기계 등 다양한 산업에 기초 소재를 공급한다.

- 섬유 산업**: 과거 대만 경제 성장의 주요 동력이었으며, 현재는 고기능성 섬유 및 친환경 섬유 개발에 주력하고 있다.

- 자전거 산업**: 고품질 자전거 및 부품 생산으로 세계적으로 유명하며, 자이언트, 메리다 등 글로벌 브랜드를 보유하고 있다.

이들 주요 산업은 대만의 수출을 주도하고 경제 성장을 이끄는 핵심 동력이다.

9.3. 과학 기술

대만은 첨단 과학 기술 연구개발(R&D)에 적극적으로 투자하며, 특히 반도체, 정보통신기술(ICT), 생명공학 분야에서 높은 수준의 기술력을 보유하고 있다.

- 연구개발 현황 및 투자**: 정부와 민간 기업 모두 R&D 투자를 지속적으로 확대하고 있다. GDP 대비 R&D 투자 비중은 세계적으로 높은 수준이며, 신주과학단지, 타이중과학단지, 타이난과학단지 등 주요 과학기술단지를 중심으로 연구개발 클러스터가 형성되어 있다.

- 주요 연구기관**:

- 중앙연구원 (Academia Sinica)**: 대만의 최고 학술 연구기관으로, 자연과학, 생명과학, 인문사회과학 등 다양한 분야에서 기초 및 응용 연구를 수행한다.

- 공업기술연구원 (ITRI, Industrial Technology Research Institute)**: 산업 기술 연구개발 및 상용화를 지원하는 핵심 기관으로, 신기술 개발, 기술 이전, 중소기업 지원 등 다양한 역할을 수행한다.

- 국가응용연구원 (NARLabs, National Applied Research Laboratories)**: 국가 차원의 연구 인프라 구축 및 운영, 첨단 기술 연구를 담당하는 기관들의 연합체이다.

- 대학 연구소**: 국립 타이완 대학, 국립 성공 대학, 국립 칭화 대학, 국립 양밍자오퉁 대학 등 주요 대학들이 활발한 연구 활동을 펼치고 있다.

- 첨단 기술 분야 성과**:

- 반도체**: 세계 파운드리 시장을 주도하며, 초미세 공정 기술에서 세계 최고 수준을 자랑한다. TSMC를 중심으로 한 강력한 반도체 생태계를 구축하고 있다.

- ICT**: PC, 노트북, 스마트폰 부품, 네트워크 장비 등에서 글로벌 경쟁력을 갖추고 있으며, 5G, AI, IoT 등 차세대 기술 개발에도 적극적이다.

- 디스플레이**: LCD 및 OLED 패널 기술에서 세계적인 수준이며, 주요 글로벌 공급업체로 활동하고 있다.

- 정밀기계**: 공작기계, 자동화 설비 등에서 높은 기술력을 바탕으로 세계 시장에 진출해 있다.

- 생명공학 및 의료 기술**: 신약 개발, 의료기기, 정밀 의료 등 분야에서 성과를 내고 있으며, 정부의 적극적인 지원 하에 성장하고 있다.

- 녹색 에너지 기술**: 태양광, 풍력 등 신재생 에너지 기술 개발과 보급에 힘쓰고 있다.

대만은 우수한 인력, 정부의 적극적인 지원, 활발한 산학연 협력을 바탕으로 과학 기술 강국으로서의 위상을 공고히 하고 있으며, 미래 기술 선도를 위한 노력을 지속하고 있다.

9.4. 관광사업

대만은 풍부한 자연경관, 독특한 문화유산, 맛있는 음식, 그리고 친절한 사람들로 인해 매력적인 관광지로 각광받고 있다. 관광산업은 대만 경제에서 중요한 부분을 차지하며, 정부 역시 관광객 유치를 위한 다양한 정책을 적극적으로 추진하고 있다.

- 주요 관광 자원**:

- 자연경관**: 타이루거 협곡의 웅장함, 아리산의 일출과 운해, 르웨탄호의 아름다운 풍경, 컨딩 국가공원의 열대 해변 등 다채로운 자연 풍광을 자랑한다. 양밍산 국가공원의 화산 지형과 온천도 인기 있다.

- 문화유산 및 역사 유적**: 국립고궁박물원은 세계적인 중국 유물 컬렉션을 소장하고 있으며, 타이베이 101은 현대적인 랜드마크이다. 중정기념당, 국부기념관 등 역사적 건축물과 룽산쓰, 바오안궁 등 아름다운 사원들도 중요한 관광 자원이다. 지우펀, 단수이 등 특색 있는 옛 거리들도 관광객들의 발길을 끈다.

- 음식 문화**: 다양한 길거리 음식으로 유명한 야시장(스린 야시장, 라오허제 야시장 등), 샤오롱바오, 우육면, 망고빙수, 버블티 등 대만 특유의 맛있는 음식들은 관광객들에게 큰 즐거움을 선사한다.

- 축제 및 행사**: 등불 축제, 용선 축제 등 전통 명절 행사와 다양한 지역 축제, 국제적인 행사들이 연중 개최되어 볼거리를 제공한다.

- 관광객 현황**: 코로나19 팬데믹 이전, 연간 1,000만 명 이상의 외국인 관광객이 대만을 방문했으며, 주요 관광객 국가는 일본, 대한민국, 홍콩, 마카오, 동남아시아 국가, 미국 등이었다. 최근에는 무슬림 관광객 유치를 위한 할랄 인증 확대 등 다양한 노력을 기울이고 있다.

- 관광 산업 정책**: 대만 정부는 관광 인프라 개선, 국제 홍보 강화, 관광 상품 다양화, 여행 편의 증진 등을 통해 관광 산업을 적극적으로 육성하고 있다. 특정 국가에 대한 비자 면제 확대, 외국어 안내 서비스 강화, 스마트 관광 시스템 도입 등이 추진되고 있다.

- 경제적 영향**: 관광 산업은 외화 수입 증대, 고용 창출, 지역 경제 활성화 등 대만 경제에 긍정적인 영향을 미치고 있다. 특히 숙박, 요식, 운송, 기념품 판매 등 관련 산업의 발전을 견인한다.

대만은 안전하고 편리한 여행 환경과 독특한 매력으로 앞으로도 많은 관광객을 유치할 것으로 기대된다.

10. 교통

대만은 효율적이고 현대적인 교통망을 갖추고 있어 섬 내외의 이동이 편리하다. 주요 교통수단으로는 도로, 철도, 항공, 해운이 있으며, 도시 지역에서는 대중교통 시스템이 잘 발달해 있다.

10.1. 도로

대만의 도로망은 매우 발달되어 있으며, 특히 서부 해안을 따라 주요 도시를 연결하는 고속도로 시스템이 잘 구축되어 있다.

- 고속도로 (國道, Freeway)**: 주요 남북 간선도로로는 중산 고속공로(中山高速公路, 국도 1호선)와 포르모사 고속공로(福爾摩沙高速公路, 국도 3호선)가 있다. 이 외에도 동서 간을 연결하거나 특정 지역을 연결하는 다수의 고속도로가 건설되어 있다. 고속도로에는 전자 요금 징수 시스템(ETC)이 전면 도입되어 편리하게 이용할 수 있다.

- 성도 (省道, Provincial Highway)**: 고속도로를 보완하며 각 지역을 연결하는 주요 간선도로이다. 일부 성도는 관광 도로로서 아름다운 경치를 자랑하기도 한다(예: 쑤화공로).

- 현도 (縣道) 및 향도 (鄉道)**: 지방 정부가 관리하는 도로로, 지역 내 이동을 담당한다.

- 자동차 및 스쿠터**: 대만에서는 자동차 보급률이 높으며, 특히 스쿠터는 단거리 이동에 매우 대중적인 교통수단이다. 스쿠터는 편리하지만, 교통 혼잡과 사고의 원인이 되기도 한다. 도시 지역에서는 주차 공간 부족 문제도 심각하다.

- 버스**: 시외버스와 시내버스 시스템이 잘 갖추어져 있다. 고속버스는 주요 도시 간을 저렴하고 편리하게 연결하며, 타이베이시, 가오슝시 등 대도시에서는 시내버스 노선이 촘촘하게 운행된다. 최근에는 저상버스 도입 등 교통 약자를 위한 시설 개선도 이루어지고 있다.

도로 교통은 대만 내 물류 및 여객 수송의 핵심적인 역할을 담당하고 있으나, 특정 시간대와 구간에서는 교통 체증이 발생하기도 한다.

10.2. 철도

대만의 철도 시스템은 여객 수송을 중심으로 발달했으며, 크게 일반철도, 고속철도, 도시철도로 구분된다.

- 일반철도 (TRA, 臺灣鐵路管理局)**: 국영 철도 기관인 대만철로관리국이 운영하며, 대만섬을 일주하는 환상선 노선과 몇몇 지선을 포함한다. 주요 노선은 서부간선(西部幹線)과 동부간선(東部幹線)이다.

- 열차 등급은 쯔창하오(自強號, 특급), 쥐광하오(莒光號, 급행), 푸싱하오(復興號, 쾌속/보통) 등으로 나뉘며, 다양한 종류의 객차와 동차(전기동차, 디젤동차)가 운행된다.

- 주요 도시 간 이동 및 지역 교통 수단으로서 중요한 역할을 담당하며, 특히 동부 지역에서는 핵심적인 교통수단이다.

- 고속철도 (THSR, 台灣高速鐵道)**: 2007년 개통된 고속철도로, 서부 해안의 주요 도시인 타이베이에서 쭤잉(가오슝)까지 연결한다. 일본의 신칸센 기술(700T형 전동차)을 도입하여 건설되었다. 최고 속도는 시속 300 km/h이며, 타이베이-가오슝 간 소요 시간을 약 90분으로 단축시켜 서부 지역의 주요 교통축으로 자리 잡았다.

- 도시철도 (MRT, Mass Rapid Transit)**: 주요 대도시를 중심으로 지하철 및 경전철 시스템이 운영되고 있다.

- 타이베이 첩운**: 가장 먼저 개통되고 가장 규모가 큰 도시철도 시스템이다.

- 가오슝 첩운**: 가오슝시를 중심으로 운영된다.

- 타오위안 첩운**: 타이완 타오위안 국제공항과 타이베이시, 타오위안시를 연결한다.

- 신베이 첩운**: 신베이시 내의 경전철 노선들을 포함한다.

- 타이중 첩운**: 타이중시에서 운영되는 도시철도 시스템이다.

- 기타 도시에서도 도시철도 건설이 계획 또는 진행 중이다.

철도는 대만 내 장거리 이동 및 도시 내 대중교통의 중요한 축을 이루며, 도로 교통의 혼잡을 완화하는 데 기여하고 있다.

10.3. 항공

대만은 섬이라는 지리적 특성상 국제 및 국내 항공 교통이 발달해 있다.

- 주요 국제공항**:

- 타이완 타오위안 국제공항 (TPE)**: 타오위안시에 위치하며, 대만의 최대 국제공항이자 허브 공항이다. 대부분의 국제선 항공편이 이곳을 통해 운항된다.

- 가오슝 국제공항 (KHH)**: 가오슝시에 위치하며, 남부 지역의 주요 국제공항이다.

- 타이베이 쑹산 공항 (TSA)**: 타이베이시 시내에 위치하며, 일부 국제선(주로 도쿄 하네다, 서울 김포, 중국 주요 도시 등)과 국내선을 담당한다.

- 타이중 국제공항 (RMQ)**: 타이중시에 위치하며, 일부 국제선 및 국내선이 운항된다.

- 주요 국내 공항**: 위 국제공항 외에도 타이난 공항, 화롄 공항, 타이둥 공항, 마궁 공항(펑후), 진먼 공항, 난간 공항(마쭈), 베이간 공항(마쭈) 등 다수의 국내 공항이 있어 본섬과 부속 도서 간, 그리고 본섬 내 도시 간 항공 교통을 지원한다.

- 국적 항공사**:

- 중화항공 (China Airlines, CI)**: 중화민국의 국책 항공사이자 최대 항공사이다.

- 에바항공 (EVA Air, BR)**: 중화항공에 이어 두 번째로 큰 항공사이다.

- 만다린 항공 (Mandarin Airlines, AE)**: 중화항공의 자회사로, 주로 국내선과 단거리 국제선을 운항한다.

- 유니항공 (UNI Air, B7)**: 에바항공의 자회사로, 주로 국내선과 일부 국제선 전세기를 운항한다.

- 스타룩스 항공 (STARLUX Airlines, JX)**: 2020년에 운항을 시작한 신생 항공사이다.

- 타이거에어 타이완 (Tigerair Taiwan, IT)**: 저비용 항공사이다.

- 국제 및 국내 항공 노선**: 아시아, 북미, 유럽, 오세아니아 등 전 세계 주요 도시와 연결되는 국제 노선이 활발하게 운항되고 있으며, 국내선은 특히 본섬과 펑후, 진먼, 마쭈 등 부속 도서를 연결하는 데 중요한 역할을 한다.

10.4. 해운

대만은 섬나라이기 때문에 해상 운송이 경제에서 매우 중요한 역할을 한다. 주요 국제항들은 수출입 물동량 처리와 국제 무역의 핵심 관문 역할을 수행한다.

- 주요 국제항**:

- 가오슝항 (Port of Kaohsiung)**: 대만 최대의 항구이자 세계적으로도 물동량이 많은 컨테이너항 중 하나이다. 남부 지역에 위치하며, 대만 전체 해상 물동량의 상당 부분을 처리한다. 2021년 기준 약 4억 4천만 톤의 화물을 처리하여 대만 전체 처리량의 58.6%를 차지했다.

- 지룽항 (Port of Keelung)**: 북부 지역의 주요 항구로, 타이베이 대도시권의 관문 역할을 한다. 여객 터미널도 운영하고 있다.

- 타이중항 (Port of Taichung)**: 중부 지역의 주요 항구로, 벌크 화물과 컨테이너 화물을 모두 처리한다.

- 타이베이항 (Port of Taipei)**: 신베이시에 위치하며, 지룽항의 기능을 분담하고 수도권 물류를 지원하기 위해 개발된 신항만이다.

- 화롄항 (Port of Hualien)**: 동부 지역의 주요 항구로, 주로 시멘트 등 벌크 화물을 취급한다.

- 쑤아오항 (Port of Su'ao)**: 북동부 이란현에 위치하며, 군항과 상항의 기능을 겸하고 있다.

- 안핑항 (Port of Anping)**: 타이난시에 위치하며, 주로 연안 화물과 관광 여객을 담당한다.

- 해상 물류**: 대만의 수출입 물품 대부분이 해상 운송을 통해 이루어진다. 컨테이너선, 벌크선, 유조선 등 다양한 종류의 선박이 주요 항구를 드나들며, 글로벌 해운 네트워크와 긴밀하게 연결되어 있다. 에버그린 마린, 양밍해운, 완하이라인 등 대만 국적의 세계적인 해운 회사들이 활동하고 있다.

- 여객 운송**: 국제 여객선 노선은 많지 않으나, 본섬과 펑후 제도, 진먼섬, 마쭈 열도, 뤼다오, 란위 등 부속 도서를 연결하는 국내 여객선이 활발하게 운항된다. 또한, 크루즈 선박이 주요 항구에 기항하기도 한다.

대만 정부는 항만 시설 현대화, 물류 효율성 증대, 자유무역항 구역 운영 등을 통해 해운 산업의 경쟁력을 강화하고 있다.

11. 사회

대만 사회는 급속한 경제 발전과 민주화를 거치면서 다양한 변화를 경험해왔다. 인구 구조의 변화, 다문화 사회로의 진입, 교육 수준 향상, 그리고 선진적인 보건 및 복지 시스템 구축 등이 주요 특징이다. 전통적인 가치관과 현대적인 생활 양식이 공존하며, 시민 사회의 역할이 강조되는 역동적인 사회이다.

11.1. 인구 통계

2023년 기준 중화민국의 총인구는 약 2,390만 명이다. 대부분의 인구는 타이완섬, 특히 서부 평야 지대에 집중되어 있으며, 이로 인해 인구 밀도가 매우 높은 편이다. 2021년 기준 타이완섬의 인구 밀도는 제곱킬로미터당 약 650명으로, 방글라데시를 제외하고 인구 천만 이상 국가 중에서는 세계에서 가장 높은 수준이다.

- 인구 성장률**: 과거 높은 출산율을 보였으나, 경제 발전과 생활 수준 향상으로 출산율이 급격히 감소하여 현재는 세계 최저 수준이다. 2020년 합계출산율은 0.99명으로 인구 자연 감소가 우려되고 있다. 반면, 평균 수명은 계속 증가하여 2020년 기준 남성은 77.5세, 여성은 83.9세이다.

- 연령 구조**: 저출산과 평균 수명 증가로 인해 고령화가 빠르게 진행되고 있다. 2018년 이미 고령사회(65세 이상 인구 비율 14% 이상)에 진입했으며, 2025년에는 초고령사회(65세 이상 인구 비율 20% 이상)에 도달할 것으로 예상된다. 이는 노동력 부족, 부양 부담 증가 등 다양한 사회경제적 문제로 이어질 수 있다.

- 도시화율**: 경제 발전과 함께 도시화가 빠르게 진행되어, 현재 전체 인구의 약 80%가 도시 지역에 거주하고 있다. 특히 타이베이시, 신베이시, 타오위안시, 타이중시, 타이난시, 가오슝시 등 6대 직할시에 인구가 집중되는 경향을 보인다.

- 기타 인구 통계**:

- 성비: 출생 시 남아 선호 사상이 약화되면서 성비 불균형은 점차 해소되고 있다.

- 국제 이주: 과거에는 해외 이주가 많았으나, 최근에는 결혼 이민, 노동 이주 등을 통해 동남아시아 등지로부터의 이민자 유입이 증가하는 추세이다.

정부는 저출산·고령화 문제에 대응하기 위해 출산 장려 정책, 육아 지원 확대, 노인 복지 강화, 외국인 인력 유치 등 다양한 정책을 추진하고 있다.

11.2. 민족

대만은 다민족 사회로, 주로 한족과 대만 원주민, 그리고 최근 증가하고 있는 신주민(新住民, 결혼 이민자 등)으로 구성된다.

- 한족 (漢族)**: 전체 인구의 약 95%를 차지하며, 대만 사회의 주류를 이룬다. 한족은 다시 이주 시기와 출신 지역에 따라 다음과 같이 구분된다.

- 복佬인 (Holo, 河洛人 또는 福佬人)**: 주로 17세기에서 19세기 사이에 중국 푸젠성 남부(민남 지역)에서 이주해 온 이들로, 현재 대만 인구의 약 70%를 차지한다. 주로 민남어(대만어)를 사용하며, 대만 중남부 평야 지역에 많이 거주한다.

- 객가인 (Hakka, 客家人)**: 주로 17세기에서 19세기 사이에 중국 광둥성, 푸젠성, 장시성 등지에서 이주해 온 이들로, 현재 대만 인구의 약 15%를 차지한다. 주로 객가어를 사용하며, 타오위안, 신주, 먀오리 등 북서부 지역과 남부 일부 지역에 집단 거주지를 형성하고 있다.

- 외성인 (Waishengren, 外省人)**: 1945년 제2차 세계 대전 종전 이후부터 1949년 국부천대 전후까지 중국 대륙 각지에서 대만으로 이주해 온 이들과 그 후손들을 지칭한다. 전체 인구의 약 10~15%를 차지하며, 주로 표준 중국어(국어)를 사용한다. 정치, 군사, 학계 등에서 상대적으로 높은 영향력을 행사해왔으나, 세대가 바뀌면서 본성인과의 융화가 진행되고 있다.

- 대만 원주민 (臺灣原住民)**: 오스트로네시아어족에 속하며, 한족 이주 이전부터 대만에 거주해 온 선주민이다. 현재 정부가 공식적으로 인정한 부족은 아미족, 파이완족, 타이야족, 부눈족 등 16개이며, 전체 인구의 약 2.4%(약 58만 명)를 차지한다. 각 부족은 고유한 언어와 문화를 가지고 있으며, 주로 동부 지역과 산간 지역에 거주한다. 과거 차별과 소외를 경험했으나, 민주화 이후 원주민의 권익 향상과 문화 보존을 위한 노력이 이루어지고 있다.

- 신주민 (新住民)**: 1990년대 이후 국제결혼이나 노동 등을 통해 대만에 이주하여 정착한 이들을 통칭한다. 주로 동남아시아(베트남, 인도네시아, 태국, 필리핀 등)와 중국 대륙 출신이 많으며, 대만 사회의 다문화적 다양성을 높이는 데 기여하고 있다. 정부는 이들의 사회 적응과 권익 보호를 위한 지원 정책을 시행하고 있다.

대만 사회는 이처럼 다양한 민족 집단이 공존하며 각자의 문화적 전통을 유지하는 동시에 상호 교류와 융합을 통해 독특한 대만 문화를 형성해가고 있다.

11.3. 언어

중화민국은 법적으로 지정된 공용어는 없으나, 실질적으로 다양한 언어가 사용되는 다언어 사회이다.

- 표준 중국어 (國語, Mandarin Chinese)**: 중화민국의 사실상의 공식 언어로, 교육, 행정, 미디어 등 공적인 영역에서 주로 사용되며 대만 인구 대부분이 구사할 수 있다. 베이징어를 기초로 하며, 대만에서는 특유의 발음과 어휘가 일부 발달하여 '대만 국어'(臺灣國語)라고도 불린다. 문자로는 정체자(繁體字)를 사용한다.

- 대만어 (臺灣話 또는 臺語, Taiwanese Hokkien 또는 Minnan)**: 민남어의 한 방언으로, 주로 푸젠성 남부에서 이주해 온 복佬인들이 사용하는 언어이다. 대만 인구의 약 70%가 모국어 또는 일상어로 사용하며, 특히 중남부 지역과 일상생활에서 널리 쓰인다. 과거 국민당 정부 시절 공적 사용이 억압되었으나, 민주화 이후 그 지위가 향상되어 학교 교육과 대중 매체에서도 사용이 증가하고 있다.

- 객가어 (客家語, Hakka Chinese)**: 주로 광둥성, 푸젠성 등지에서 이주해 온 객가인들이 사용하는 언어이다. 대만 인구의 약 15%가 사용하며, 여러 방언이 존재한다. 정부는 객가어 보존과 진흥을 위해 노력하고 있으며, 객가어 방송국과 교육 프로그램이 운영되고 있다.

- 대만 원주민 언어 (原住民族語言, Formosan Languages)**: 오스트로네시아어족에 속하는 다양한 언어들로, 각 원주민 부족이 고유한 언어를 가지고 있다. 현재 정부가 인정한 16개 부족의 언어를 포함하여 다수의 언어가 존재하지만, 많은 언어가 사용 인구 감소로 소멸 위기에 처해 있다. 정부는 원주민 언어의 보존과 부흥을 위한 정책을 추진하고 있으며, 학교 교육과 공공 표지판 등에 원주민 언어 사용을 확대하고 있다. 2017년 원주민언어발전법이 통과되어 원주민 언어들이 국가 언어로 지정되었다.

- 대만 수어 (臺灣手語, Taiwan Sign Language)**: 대만의 청각 장애인 사회에서 사용되는 수화로, 일본 수어와 역사적 관련성을 가진다. 이 역시 국가 언어 중 하나로 인정받고 있다.

- 기타 언어**: 영어는 주요 외국어로 교육되며, 국제 교류와 비즈니스에서 중요하게 사용된다. 과거 일본 통치의 영향으로 일본어를 구사할 수 있는 노년층이 있으며, 최근에는 젊은 층에서도 일본 문화의 영향으로 일본어 학습자가 있다. 또한, 신주민의 증가로 베트남어, 인도네시아어 등 동남아시아 언어 사용자도 늘고 있다.

2018년 제정된 국가언어발전법은 모든 고유 언어의 평등한 지위를 보장하고, 국가 언어의 다양성 보존과 발전을 목표로 하고 있다.

11.4. 종교

중화민국 헌법은 종교의 자유를 보장하며, 실제로 다양한 종교가 공존하고 있다. 대만인의 종교 생활은 전통적인 중국계 신앙과 외래 종교가 혼합된 양상을 보인다. 2020년 퓨 리서치 센터의 조사에 따르면 대만의 종교 구성은 중국 토착 종교(유교 포함) 43.8%, 불교 21.2%, 기타(도교 포함) 15.5%, 무종교 13.7%, 기독교 5.8%, 이슬람교 1%로 추정된다.

- 민간 신앙, 도교, 불교**: 대만에서 가장 보편적인 종교 형태로, 이 세 가지는 명확히 구분되기보다는 서로 융합되어 나타나는 경우가 많다. 2005년 조사 기준으로 불교 신자는 약 808만 명(인구의 35.1%), 도교 신자는 약 760만 명(33.0%)으로 집계되었으나, 많은 사람이 불교와 도교, 그리고 민간 신앙의 요소를 함께 믿는다. 조상 숭배, 관세음보살, 석가모니, 보생대제, 현천상제, 마조, 옥황상제, 관성제군, 성황신, 토지공 등 다양한 신들이 숭배의 대상이 된다. 2019년 기준 대만에는 12,279개의 사원(도교 및 불교)이 있으며, 이는 약 1,572명당 1개의 사원이 있는 셈이다. 이러한 사원 밀도는 세계적으로도 매우 높은 수준이다.

- 유교**: 종교라기보다는 생활 규범이자 윤리 사상으로, 대만인의 가치관과 사회 질서에 깊은 영향을 미치고 있다.

- 기독교**: 전체 인구의 약 3.9%~5.8%를 차지하며, 개신교(장로교, 침례교, 감리교 등)와 가톨릭이 주요 교파이다. 특히 대만 원주민 사이에서 기독교 신자 비율이 상대적으로 높다.

- 일관도**: 20세기 초 중국에서 발생한 신흥 종교로, 유교, 불교, 도교, 기독교, 이슬람교의 가르침을 통합하려 한다. 2005년 기준 약 81만 명(3.5%)의 신자가 있다.

- 이슬람교**: 17세기부터 후이족을 중심으로 소규모 무슬림 공동체가 존재했으며, 최근에는 인도네시아 등에서 온 이주 노동자들로 인해 신자 수가 증가하고 있다.

- 기타 종교**: 천리교, 천제교, 미륵대도, 바하이 신앙, 사이언톨로지교 등 소수 종교들도 존재한다.

- 무종교**: 특정 종교를 믿지 않는 인구도 상당수 존재하며, 2020년 퓨 리서치 센터 조사에서는 약 13.7%로 나타났다.

대만은 종교에 대한 국가적 차별이 없고 종교의 자유가 매우 잘 보장되는 국가로 평가받는다. 2018년 국제사상자유보고서(Freedom of Thought Report)에서는 종교의 자유 부문에서 공동 1위를 차지하기도 했다.

11.5. 교육

대만은 유교적 전통의 영향으로 교육을 매우 중시하며, 이를 통해 사회경제적 지위를 향상시키려는 경향이 강하다. 정부와 민간 모두 교육에 대한 투자가 활발하며, 높은 교육 수준을 자랑한다.

- 학제**: 현재 대만의 의무교육은 국민소학(國民小學, 초등학교 6년)과 국민중학(國民中學, 중학교 3년)을 합한 9년이다. 2014년부터 12년 국민기본교육(十二年國民基本教育)이 단계적으로 시행되어, 고등학교 단계까지 교육 기회를 확대하고 있다.

- 고등 교육기관으로는 일반대학, 과학기술대학(기술대학), 전문대학(專科學校) 등이 있으며, 다양한 학문 분야와 직업 교육을 제공한다.

- 교육열 및 대학 진학률**: 교육열이 매우 높아 대학 진학률이 세계적으로 높은 수준이다. 2008년 이후 대학 입학률은 95%를 넘어서며, 많은 학생들이 더 나은 교육 기회를 위해 노력한다. 이는 높은 수준의 숙련된 노동력을 배출하는 데 기여했지만, 동시에 고학력 실업 문제와 학력 인플레이션 현상도 야기하고 있다.

- 국제 학력 평가**: PISA(Programme for International Student Assessment) 등 국제 학력 평가에서 대만 학생들은 수학, 과학, 읽기 영역에서 지속적으로 상위권을 유지하고 있다. 2015년 PISA 결과, 대만 학생들의 평균 점수는 519점으로 OECD 평균(493점)보다 높았으며, 세계 7위를 기록했다.

- 주요 대학**: 국립 타이완 대학(NTU), 국립 성공 대학(NCKU), 국립 칭화 대학(NTHU), 국립 양밍자오퉁 대학(NYCU) 등이 세계적으로 인정받는 연구 중심 대학이다.

- 교육 과제**: 과도한 입시 경쟁과 주입식 교육에 대한 비판이 있으며, 창의력 및 실용적 능력 함양의 중요성이 강조되고 있다. 또한, 산업 수요와 대학교육 간의 미스매치, 지방 대학의 학생 유치 어려움 등도 해결해야 할 과제로 남아있다.

- 보습 교육 (補習班, 부시반)**: 많은 학생들이 학교 수업 외에 학원(보습반)을 통해 추가적인 학습을 하며, 이는 입시 경쟁 심화의 한 단면을 보여준다.

- 국제화**: 정부는 대학의 국제 경쟁력 강화와 외국인 학생 유치를 위해 노력하고 있으며, 영어 강의 확대, 국제 공동 연구 프로그램 운영 등을 추진하고 있다.

2020년 기준 대만의 문해율은 99.03%로 매우 높은 수준이다.

11.6. 보건 의료

대만은 비교적 저렴한 비용으로 높은 수준의 의료 서비스를 제공하는 것으로 알려져 있으며, 특히 1995년 도입된 국민건강보험(全民健康保險, NHI) 제도가 핵심적인 역할을 하고 있다.

- 국민건강보험 (NHI)**: 단일 보험자 방식의 사회보험으로, 거의 모든 국민(2004년 말 기준 99% 이상)에게 포괄적인 의료 서비스를 제공한다. 보험료는 주로 급여세를 통해 징수되며, 일부 본인 부담금과 정부 재정 지원으로 운영된다. 저소득층, 퇴역 군인, 100세 이상 노인, 3세 미만 아동, 중증 질환자 등은 본인 부담금이 면제되거나 감면된다. 국민건강보험은 의료 접근성을 크게 향상시키고 의료비로 인한 가계 부담을 줄이는 데 기여했다는 평가를 받는다.

- 의료기관 현황**: 대부분의 의료기관은 민간 부문에서 운영되며 경쟁적인 시장을 형성하고 있다. 병원과 의원의 수가 많고, 의료 장비 수준도 높은 편이다. 2019년 기준 인구 1만 명당 의사 수는 20명, 병상 수는 71개였다.

- 주요 건강 지표**:

- 평균 수명**: 2020년 기준 남성 77.5세, 여성 83.9세로 세계적으로 높은 수준이다.

- 영아 사망률**: 2019년 기준 출생아 1,000명당 4.2명으로 낮은 수준이다.

- 공중 보건 체계**: 위생복리부 질병관제서(CDC)가 감염병 예방 및 관리 등 공중 보건 업무를 총괄한다. 2003년 사스 유행 당시 효과적인 대응으로 주목받았으며, 이러한 경험을 바탕으로 2004년 국가위생지휘센터(NHCC)와 그 산하 중앙유행병지휘센터(CECC)가 설립되어 코로나19 범유행 등 감염병 위기 상황에서 핵심적인 역할을 수행했다.

- 과제**: 국민건강보험 제도는 재정 건전성 확보, 의료 자원 불균형 해소(도시와 농촌 간, 특정 진료과목 간), 고령화에 따른 의료 수요 증가 대응 등의 과제를 안고 있다. 의료 인력의 과로 문제도 지적된다.

전반적으로 대만의 보건 의료 시스템은 높은 접근성과 양질의 서비스로 국제적으로 긍정적인 평가를 받고 있다.

11.7. 사회 복지

대만은 경제 발전과 함께 사회 복지 제도를 지속적으로 확충해 왔으며, 국민의 기본적인 생활 안정과 삶의 질 향상을 목표로 다양한 프로그램을 운영하고 있다. 사회 복지 시스템은 주로 정부 주도로 이루어지며, 사회보험, 사회부조, 복지 서비스 등을 포괄한다.

- 사회 보험**:

- 국민건강보험 (NHI)**: 전 국민을 대상으로 의료 서비스를 제공하는 핵심적인 사회 보험이다.

- 노공보험 (勞工保險, Labor Insurance)**: 근로자를 대상으로 하는 사회 보험으로, 산업 재해, 실업, 노령, 사망 등에 대한 급여를 제공한다.

- 국민연금 (國民年金, National Pension)**: 2008년 도입되었으며, 노공보험 등 다른 직역 연금에 가입하지 않은 25세 이상 65세 미만 국민을 대상으로 노령 연금, 장애 연금, 유족 연금 등을 제공한다.

- 공교인원보험 (公教人員保險, Public Service Pension)**: 공무원 및 교직원을 대상으로 하는 연금 제도이다.

- 군인보험 (軍人保險, Military Service Insurance)**: 군인을 대상으로 하는 보험 제도이다.

- 사회 부조**: 저소득층, 취약 계층의 기본적인 생활을 보장하기 위한 제도로, 생활 보조금 지급, 의료비 지원, 주거 지원 등을 포함한다. 정부가 정한 최저생계비 기준에 따라 지원 대상이 결정된다.

- 노인 복지**: 고령화 사회에 대응하기 위해 장기 요양 서비스, 주간 보호 센터, 노인 공동 주택, 경로 우대 제도, 건강 증진 프로그램 등을 운영하고 있다. 2017년부터 장기요양서비스법이 시행되어 보다 체계적인 지원이 이루어지고 있다.

- 아동 및 청소년 복지**: 보육 지원, 아동 수당 지급, 학대 아동 보호, 청소년 상담 및 활동 지원 등 다양한 프로그램을 통해 아동과 청소년의 건강한 성장을 지원한다.

- 장애인 복지**: 장애인에 대한 생활 지원, 의료 및 재활 서비스 제공, 교육 및 고용 지원, 사회 참여 확대 등을 위한 정책을 추진하고 있다. 장애인 권익 보호법에 따라 차별 금지 및 편의시설 확충 등이 이루어지고 있다.

- 여성 및 가족 복지**: 출산 및 육아 지원, 한부모 가정 지원, 가정 폭력 예방 및 피해자 보호, 여성의 경제 활동 지원 등 여성과 가족의 복지 증진을 위한 노력을 기울이고 있다.

- 주거 복지**: 저소득층 및 청년층을 위한 사회 주택 공급 확대, 주거비 지원 등의 정책을 통해 주거 안정을 도모하고 있다.

대만의 사회 복지 제도는 지속적인 개선과 확충을 통해 국민들의 삶의 질을 높이는 데 기여하고 있으나, 급속한 고령화와 저출산, 재정 문제 등 해결해야 할 과제도 안고 있다.

12. 문화

대만의 문화는 다양한 역사적 배경과 민족 구성의 영향을 받아 독특하고 다채로운 양상을 띤다. 중국 대륙에서 건너온 한족 문화가 주류를 이루면서도, 오랜 기간 동안 대만 섬에 거주해 온 원주민 문화, 그리고 일본 통치 시기의 영향과 서구 문화의 유입이 더해져 복합적인 문화적 정체성을 형성하고 있다. 전통과 현대, 동양과 서양이 조화롭게 공존하는 것이 대만 문화의 특징이다.

12.1. 예술

대만의 예술은 전통과 현대가 공존하며 다채롭게 발전해왔다. 중국 본토에서 계승된 전통 예술과 함께 대만 고유의 특색을 담은 현대 예술이 활발하게 창작되고 있다.

- 전통 예술**:

- 경극 (京劇, Peking Opera)**: 중국 대륙에서 전래된 대표적인 전통극으로, 화려한 의상과 분장, 독특한 창법과 몸짓이 특징이다. 대만에서도 여러 경극단이 활동하며 명맥을 이어가고 있다.

- 포대희 (布袋戲, Glove Puppetry)**: 손가락에 인형을 끼우고 조종하는 전통 인형극으로, 대만에서 매우 인기 있는 공연 예술이다. 정교한 인형 조작과 극적인 이야기 전개, 현대적인 기술 접목 등으로 젊은 세대에게도 사랑받고 있다.

- 가자희 (歌仔戲, Taiwanese Opera)**: 대만 고유의 전통극으로, 민남어(대만어)로 공연된다. 서민들의 삶과 애환을 주로 다루며, 음악과 노래, 춤이 어우러진 종합 예술이다.

- 전통 공예**: 도자기, 옥 공예, 목공예, 자수 등 다양한 전통 공예가 발달했으며, 특히 이란현의 이란 국제 아동 놀이 축제 등에서 지역 특색을 살린 공예품을 접할 수 있다.

- 서예와 수묵화**: 중국 전통 예술의 중요한 부분을 차지하며, 많은 예술가들이 활동하고 있다.

- 현대 미술**: 회화, 조각, 설치 미술, 미디어 아트 등 다양한 장르에서 활발한 창작 활동이 이루어지고 있다. 대만의 역사와 사회, 정체성을 탐구하는 작품들이 많이 등장하며, 국제적인 미술 행사 참여도 활발하다. 타이베이 시립 미술관, 국립 타이완 미술관(타이중) 등이 주요 현대 미술 전시 공간이다.

- 음악**:

- 고전 음악**: 서양 고전 음악이 널리 수용되어 있으며, 국가교향악단(NSO)을 비롯한 여러 오케스트라와 실내악단이 활동하고 있다. 바이올리니스트 린자오량, 피아니스트 후칭윈, 첼리스트 우한 등 세계적으로 인정받는 연주자들을 배출했다.

- 대중음악 (Mandopop)**: 대만은 만다린 대중음악(Mandopop)의 중심지 중 하나로, 등려군, 나대우, 채금, 장혜매, 주걸륜, 채의림, 오월천 등 수많은 인기 가수와 그룹을 배출하며 아시아 대중음악계에 큰 영향을 미쳤다.

- 공연 예술**: 연극, 무용, 뮤지컬 등 다양한 장르의 공연 예술이 활발하게 이루어진다. 국가양청원 (국립극장 및 콘서트홀), 클라우드 게이트 무용단 등이 대표적인 공연 단체 및 시설이다.

- 주요 문화 시설**:

- 국립고궁박물원 (國立故宮博物院)**: 타이베이시에 위치하며, 중국 역대 왕조의 방대한 유물과 예술품을 소장하고 있는 세계적인 박물관이다.

- 국립 타이완 박물관**: 대만에서 가장 오래된 박물관으로, 대만의 자연사와 인문학 관련 자료를 전시한다.

- 국립 역사 박물관**: 중국 및 대만의 역사 유물을 전시한다.

- 기타**: 각 지역마다 특색 있는 박물관, 미술관, 공연장이 운영되고 있다.

대만 예술계는 전통을 계승하는 동시에 현대적인 감각과 독창성을 추구하며 끊임없이 발전하고 있다.

12.2. 대중문화

대만의 대중문화는 아시아 지역, 특히 중화권에서 큰 영향력을 행사하며 활발하게 발전해왔다. 영화, 드라마, 음악 등 다양한 분야에서 독창적이고 매력적인 콘텐츠를 생산하고 있다.

- 영화**: 허우샤오셴, 에드워드 양, 차이밍량, 리안 등 세계적으로 인정받는 감독들을 배출하며 예술 영화 분야에서 두각을 나타냈다. 1980년대 '대만 뉴웨이브 시네마'는 대만 영화의 국제적 위상을 높이는 데 크게 기여했다. 최근에는 상업 영화와 장르 영화도 활발하게 제작되고 있으며, 금마장 영화제는 중화권의 대표적인 영화제로 자리매김했다.

- 드라마**: 2000년대 초반 《유성화원》과 같은 트렌디 드라마가 아시아 전역에서 큰 인기를 끌면서 '대만 드라마 붐'을 일으켰다. 이후에도 다양한 장르의 드라마가 제작되어 국내외에서 사랑받고 있다. 최근에는 OTT 플랫폼을 통해 국제적으로 유통되는 작품도 늘고 있다.

- 음악 (Mandopop)**: 대만은 만다린 대중음악(Mandopop)의 중심지로서, 수많은 실력파 가수와 아이돌 그룹을 배출하며 아시아 대중음악 시장을 선도해왔다. 등려군, 장혜매, 주걸륜, 채의림, S.H.E, 오월천 등이 대표적인 아티스트이다. 다양한 장르의 음악이 공존하며, 라이브 공연 문화도 활발하다.

- 방송**: 다양한 채널과 프로그램을 통해 뉴스, 예능, 드라마, 교양 등 다채로운 콘텐츠를 제공한다. 케이블 TV 보급률이 높으며, 최근에는 인터넷 방송과 OTT 서비스의 영향력도 커지고 있다.

- 한류 및 일류의 영향**: 대한민국의 대중문화(한류)와 일본의 대중문화(일류)는 대만 대중문화에 상당한 영향을 미치고 있다. K-POP, 한국 드라마, 일본 애니메이션, J-POP 등이 젊은 층을 중심으로 인기를 끌고 있으며, 이는 대만 대중문화 콘텐츠 제작에도 영감을 주고 있다.

- KTV (Karaoke Television)**: 대만에서 매우 인기 있는 여가 문화 중 하나로, 친구나 가족, 동료들과 함께 노래를 부르며 즐거운 시간을 보내는 공간이다. 다양한 테마의 룸과 최신 음향 시설을 갖춘 KTV가 많다.

- 기타**: 만화, 애니메이션, 게임 등 서브컬처 분야도 발달했으며, 다양한 팬덤 문화가 존재한다. 인터넷 커뮤니티와 소셜 미디어가 대중문화의 확산과 소비에 중요한 역할을 한다.

대만의 대중문화는 고유의 특색을 유지하면서도 외부 문화를 적극적으로 수용하고 재창조하며 끊임없이 변화하고 발전하고 있다.

12.3. 음식

대만 음식 문화는 중국 각 지역의 요리, 특히 민남(閩南) 요리와 객가(客家) 요리의 영향을 깊이 받았으며, 여기에 대만 원주민의 전통 음식과 일본 통치 시기의 영향, 그리고 현대적인 조리법이 더해져 독특하고 다채로운 특징을 지닌다.

- 야시장 음식**: 대만 음식 문화를 대표하는 것 중 하나로, 전국 각지에 다양한 야시장이 발달해 있다. 스린 야시장, 라오허제 야시장, 펑자 야시장 등이 유명하며, 저렴하고 맛있는 길거리 음식을 맛볼 수 있다. 대표적인 야시장 음식으로는 지파이(닭튀김), 오아젠(굴전), 버블티, 취두부, 루러우판(돼지고기 덮밥), 망고빙수 등이 있다.

- 대표적인 요리**:

- 우육면 (牛肉麵, Niu Rou Mian)**: 진한 소고기 육수에 부드러운 소고기와 쫄깃한 면발이 어우러진 대만의 대표적인 면 요리이다.

- 샤오롱바오 (小籠包, Xiao Long Bao)**: 얇은 만두피 안에 뜨거운 육즙과 다진 돼지고기 소를 넣어 쪄낸 만두로, 딘타이펑 등의 식당이 세계적으로 유명하다.

- 루러우판 (魯肉飯, Lu Rou Fan)**: 잘게 썬 돼지고기를 간장 양념에 졸여 밥 위에 얹어 먹는 덮밥으로, 대만 서민들이 즐겨 먹는 음식이다.

- 과바오 (割包, Gua Bao)**: 돼지고기 삼겹살 조림, 절인 채소, 땅콩가루 등을 찐빵 사이에 넣어 먹는 대만식 샌드위치이다.

- 싼베이지 (三杯雞, San Bei Ji)**: 간장, 참기름, 요리용 술을 각각 한 컵씩 넣어 닭고기를 조리하는 요리이다.

- 궁바오지딩 (宮保雞丁, Gong Bao Ji Ding)**: 닭고기와 땅콩, 고추 등을 볶아 만든 사천 요리 계통의 음식으로 대만에서도 인기 있다.

- 음료**:

- 버블티 (珍珠奶茶, Zhen Zhu Nai Cha)**: 쫄깃한 타피오카 펄을 넣은 밀크티로, 대만에서 시작되어 전 세계적으로 사랑받는 음료이다.

- 차 문화**: 우롱차, 특히 고산차(高山茶)가 유명하며, 다도 문화도 발달해 있다.

- 기타 특징**: 신선한 해산물 요리, 다양한 종류의 만두와 딤섬, 아침 식사로 즐겨 먹는 더우장(豆漿, 두유)과 유탸오(油條, 밀가루 튀김) 등도 대만 음식 문화의 중요한 부분이다.

대만 음식은 풍부한 맛과 다양성, 그리고 현지 식재료를 적극적으로 활용하는 특징을 가지고 있어, 현지인뿐만 아니라 관광객들에게도 큰 사랑을 받고 있다.

12.4. 스포츠

대만에서는 다양한 스포츠가 즐겨지며, 특히 야구와 농구가 대중적인 인기를 누리고 있다. 국제 대회에는 주로 '중화 타이베이'라는 명칭으로 참가한다.

- 야구**: 대만의 국기로 여겨질 만큼 가장 인기 있는 스포츠이다. 1989년 출범한 중화 직업봉구 대연맹(CPBL)은 대만의 프로 야구 리그로, 현재 6개 팀이 경쟁하고 있으며 경기당 평균 7,000명 이상의 관중을 동원한다. 왕젠민, 천웨이인 등 다수의 대만 선수들이 미국 메이저리그(MLB)나 일본 프로야구(NPB)에 진출하여 활약했다. 국제 대회에서도 꾸준히 좋은 성적을 거두고 있으며, 특히 2022년에는 U-12, U-15, U-18, U-23, 베이스볼5 등 모든 연령대 야구 대회에서 메달을 획득하는 유일한 팀이 되었다.

- 농구**: 야구와 함께 대만에서 인기 있는 스포츠 중 하나이다. 프로 농구 리그로는 P.리그+와 T1 리그가 있으며, 세미프로 리그인 슈퍼 농구 리그(SBL)도 2003년부터 운영되고 있다.

- 태권도**: 1966년 군사 훈련 목적으로 도입된 이후 대만에서 성공적으로 정착한 격투 스포츠이다. 2004년 아테네 올림픽에서 천스신과 주무옌이 각각 남녀 플라이급에서 금메달을 획득하며 대만 최초의 올림픽 금메달을 안겨주었다.

- 기타 인기 스포츠**:

- 배드민턴**: 타이쯔잉 선수는 여자 단식 세계 랭킹 1위를 장기간 유지하며 국제적인 명성을 떨쳤다.

- 테니스**: 셰수웨이 선수는 복식에서 뛰어난 성적을 거두었다.

- 탁구**: 좡즈위안 선수는 올림픽에 6회 출전하며 꾸준한 활약을 보였다.

- 골프**: 쩡야니 선수는 여자 메이저 대회 5승을 최연소로 달성하고 109주 연속 세계 랭킹 1위를 기록했다.

- 배구, 축구, 코프볼** 등도 대중적인 스포츠이다.

- 국제 대회 개최**: 대만은 2009년 가오슝 월드 게임, 2009년 타이베이 하계 데플림픽, 2017년 타이베이 하계 유니버시아드 등 다수의 국제 종합 스포츠 대회를 성공적으로 개최했다. 2025년 타이베이-신베이 하계 세계 마스터스 게임과 2026년 화롄 국제 어린이 게임 개최도 예정되어 있다.

- 주요 정기 스포츠 행사**: 타이베이 마라톤, 신베이시 완진시 마라톤, 타이베이 오픈 배드민턴 선수권 대회, U-12 야구 월드컵, 윌리엄 존스컵 농구 대회, 투르 드 타이완 (사이클) 등이 매년 또는 정기적으로 개최된다.

대만은 스포츠를 통해 국민적 자긍심을 높이고 국제 사회와의 교류를 확대하고 있다.

12.5. 국가 상징

중화민국을 대표하는 국가적 상징물들은 그 역사와 문화, 그리고 국민적 정서를 반영하고 있다.

- 국기 (國旗)**: 청천백일만지홍기(青天白日滿地紅旗)라고 불린다. 파란색 바탕에 흰색 태양(청천백일, 青天白日)이 그려진 칸톤이 깃대 쪽 상단에 있고, 나머지 부분은 붉은색으로 채워져 있다. 청색은 청명함, 순수함, 자유를 상징하고, 백색 태양의 12개 빛줄기는 12개월과 12시진을 나타내며 끊임없는 진보를 의미한다. 붉은색 바탕은 혁명 선열들의 피와 희생, 그리고 박애 정신을 상징한다. 이 국기는 1928년 국민정부에 의해 공식적으로 채택되었다.

- 국장 (國章)**: 국기의 칸톤 부분과 동일한 청천백일휘(青天白日徽)를 사용한다. 이는 중국국민당의 당 휘장이기도 하다.

- 국가 (國歌)**: 제목은 '삼민주의'(三民主義歌)로도 알려져 있으며, 원래는 1924년 황푸군관학교의 교가로 작사(쑨원의 연설문에서 발췌)되었고, 이후 1937년에 국가로 제정되었다. 작곡은 청마오윈(程懋筠)이 하였다. 가사는 쑨원의 삼민주의 사상을 담고 있다. 국가 외에 국기가 (國旗歌, National Flag Anthem)도 중요한 의식에서 연주된다.

- 국화 (國花)**: 매화(梅花)이다. 추운 겨울에도 굳건히 피어나는 매화는 강인함, 인내, 순결을 상징하며, 중화민국의 국민 정신을 나타낸다고 여겨진다. 다섯 개의 꽃잎은 오권분립을 상징하기도 한다.

- 기타 상징**:

- 국수 (國獸)**: 대만흑곰 (臺灣黑熊, Formosan Black Bear) - 가슴에 V자형 흰색 반달무늬가 특징인 대만 고유종이다.

- 국조 (國鳥)**: 대만푸른까치 (臺灣藍鵲, Taiwan Blue Magpie) 및 미카도꿩 (帝雉, Mikado Pheasant) - 둘 다 대만의 고유종으로 아름다움을 자랑한다.

- 국목 (國樹)**: 녹나무 (樟樹, Camphor Tree) - 과거 대만의 주요 수출품이었으며, 강인한 생명력을 상징한다.

- 국어 (國魚)**: 대만연어 (櫻花鉤吻鮭, Formosan Landlocked Salmon) - 빙하기 유존종으로 알려진 희귀 담수어이다.

이러한 국가 상징물들은 중화민국의 정체성과 자부심을 나타내는 중요한 요소로 여겨진다.

12.6. 역법과 공휴일

대만에서는 일상생활과 공문서 등에서 그레고리력을 표준으로 사용하지만, 연도 표기에는 독특한 민국기원(民國紀元)을 병용하는 경우가 많다.

- 민국기원 (民國紀元, Minguo Calendar Era)**: 1912년 중화민국 건국을 원년(민국 1년)으로 하는 연호 방식이다. 예를 들어 서기 2024년은 민국 113년(民國一一三年)으로 표기된다. 공식 문서, 신문, 은행 등에서 흔히 볼 수 있다. 날짜 표기 방식은 일반적으로 동아시아 형식(년-월-일)을 따른다 (예: 民國113年7月26日).

- 음력 (農曆, Lunar Calendar)**: 전통 명절과 절기 계산에는 여전히 음력이 중요한 기준으로 사용된다. 설날(春節, 춘절), 원소절(元宵節), 청명절(清明節), 단오절(端午節), 중추절(中秋節) 등 주요 전통 명절은 음력 날짜에 따라 지낸다.

- 주요 공휴일**:

- 개국기념일 (開國紀念日)**: 양력 1월 1일. 중화민국 건국을 기념하는 날로, 신정(元旦)이기도 하다.

- 춘절 (春節, Chinese New Year)**: 음력 1월 1일부터 3일간 (실제 연휴는 더 길 수 있음). 가장 중요한 전통 명절로, 가족들이 모여 새해를 맞이한다.

- 평화기념일 (和平紀念日)**: 양력 2월 28일. 2·28 사건 희생자들을 추모하고 평화를 기원하는 날이다.

- 어린이날 (兒童節)**: 양력 4월 4일. (청명절과 겹치는 경우가 많아 연휴로 이어짐)

- 청명절 (清明節)**: 양력 4월 5일경 (24절기 중 청명). 조상 숭배와 성묘를 하는 날이다.

- 노동절 (勞動節)**: 양력 5월 1일. (일부 근로자만 휴무)

- 단오절 (端午節)**: 음력 5월 5일. 쫑쯔(粽子)를 먹고 용선 경기를 하는 풍습이 있다.

- 중추절 (中秋節)**: 음력 8월 15일. 월병(月餅)을 먹고 달맞이를 하는 명절이다.

- 국경일 (國慶日, National Day)**: 양력 10월 10일. 1911년 우창 봉기를 기념하는 날로, '쌍십절'(雙十節)이라고도 불린다.

이 외에도 석가탄신일(佛陀誕辰日, 부처님 오신 날, 음력 4월 8일), 원소절(元宵節, 음력 1월 15일) 등 일부 전통 명절과 기념일이 있으며, 상황에 따라 임시 공휴일이 지정되기도 한다. 공휴일에는 관공서와 많은 기업이 휴무하며, 다양한 기념행사와 민속 활동이 펼쳐진다.