1. 개요

북마케도니아 공화국은 동남유럽 발칸반도에 위치한 내륙국으로, 지리적으로는 바르다르강 유역을 중심으로 산악 지형이 주를 이룬다. 수도는 스코페이며, 오흐리드호, 프레스파호 등 중요한 자연유산을 보유하고 있다. 고대 파이오니아 왕국과 마케도니아 왕국의 일부였으며, 로마 제국, 비잔티움 제국, 불가리아 제국, 세르비아 제국, 오스만 제국의 지배를 차례로 받았다. 20세기 초 발칸 전쟁 이후 세르비아 왕국의 일부가 되었고, 제2차 세계 대전 이후 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 구성 공화국인 마케도니아 사회주의 공화국으로 편입되었다. 1991년 유고슬라비아로부터 평화적으로 독립하였으나, '마케도니아'라는 국호 사용 문제로 그리스와 오랜 기간 분쟁을 겪었다. 이 분쟁은 2018년 프레스파 협정을 통해 국명을 '북마케도니아 공화국'으로 변경하면서 해결되었고, 이를 계기로 2020년 북대서양 조약 기구(NATO)에 가입하였으며 유럽 연합(EU) 가입을 추진하고 있다. 북마케도니아는 의원내각제를 채택한 공화국으로, 다민족 국가이며 마케도니아인이 인구의 다수를 차지하고 알바니아인이 주요 소수 민족이다. 경제는 독립 이후 개방 경제 체제로 전환하며 경제 개혁을 추진해왔으며, 주요 산업은 제조업, 농업, 서비스업이다. 풍부한 역사 유적과 자연환경을 바탕으로 관광 산업도 발전하고 있다. 북마케도니아는 정교회 문화와 이슬람 문화가 공존하며 독특한 전통 예술, 건축, 음악, 요리 등을 발전시켜 왔다.

2. 국호

북마케도니아의 국호는 고대 그리스어에서 유래했으며 고대부터 다양한 역사적 명칭으로 불려왔다. 오스만 제국 시기에는 거의 잊혔으나 19세기 민족주의 부흥과 함께 다시 사용되기 시작했으며, 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 구성 공화국 시절 '마케도니아'라는 명칭이 공식화되었다. 1991년 독립 이후 '마케도니아 공화국'이라는 국호를 사용하면서 그리스와 국호 분쟁을 겪었으며, 이 분쟁은 2018년 프레스파 협정을 통해 '북마케도니아 공화국'으로 국명을 변경함으로써 해결되었다.

2.1. 어원과 역사적 명칭

북마케도니아 공화국의 국명은 고대 그리스어 '마케도니아'(Μακεδονία마케도니아고대 그리스어 (1453년 이전))에서 유래했다. 이 명칭은 고대 마케도니아인의 이름인 '마케도네스'(Μακεδόνες마케도네스고대 그리스어 (1453년 이전))에서 파생되었으며, '마케도네스'는 '키가 큰', '가늘고 긴'을 의미하는 고대 그리스어 형용사 '마케드노스'(μακεδνός마케드노스고대 그리스어 (1453년 이전)) 또는 '길다', '높다'를 의미하는 '마크로스'(μακρός마크로스고대 그리스어 (1453년 이전))와 같은 어근을 공유한다. 따라서 '마케도니아'라는 이름은 원래 '고지대 사람들' 또는 '키가 큰 사람들'을 의미했을 것으로 추정된다. 언어학자 로버트 S. P. 비크스는 이 용어들이 그리스 이전 기층 언어에서 유래했으며 인도-유럽어족 형태론으로는 설명할 수 없다고 주장했으나, 언어학자 필립 드 데커는 비크스의 주장이 충분히 뒷받침되지 않는다고 반박했다.

'마케도니아'라는 지리적 명칭은 비잔티움 제국과 오스만 제국 시대에는 거의 사용되지 않다가, 19세기 초 불가리아와 그리스 민족주의 운동이 부흥하면서 다시 등장했다. 오스만 제국은 이 지역을 '마케도니아'라는 행정 단위로 부르지 않았다. 고대 그리스와 현대 그리스의 연속성을 강조하던 그리스 민족주의자들은 이 지역의 역사적 그리스적 성격을 주장하기 위해 '마케도니아'라는 명칭을 적극적으로 사용했다. 한편, 불가리아 민족주의자들 역시 '마케도니아'를 지역 명칭으로 받아들여 역사적인 불가리아 땅의 일부로 간주했다.

20세기 초, 이 지역은 이미 불가리아, 그리스, 세르비아 민족주의자들 사이에서 영유권 다툼의 대상이 되었다. 양차 세계 대전 사이 유고슬라비아 왕국 시기에는 현지 슬라브계 주민에 대한 세르비아화 정책으로 인해 '마케도니아'라는 명칭 사용이 금지되었다. 제2차 세계 대전이 끝난 후, 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 구성 공화국 중 하나로 새롭게 출범한 마케도니아 사회주의 공화국에 의해 '마케도니아'라는 명칭이 처음으로 공식 채택되었다. 1991년 유고슬라비아로부터 독립하면서 국호를 '마케도니아 공화국'으로 정했다.

2.2. 국호 분쟁과 프레스파 협정

1991년 마케도니아 공화국이 독립을 선언한 이후, '마케도니아'라는 국호 사용을 둘러싸고 그리스와 심각한 분쟁이 발생했다. 그리스는 '마케도니아'라는 명칭이 자국 북부의 마케도니아 지역과의 혼동을 야기하고, 베르기나의 태양이나 알렉산드로스 대왕과 같은 그리스 문화의 상징과 인물을 도용하며, 그리스 영토를 포함하는 통일 마케도니아라는 실지회복주의적 개념을 조장한다고 반발했다.

결국 1993년 유엔은 마케도니아 공화국을 '구유고슬라비아 마케도니아 공화국'(영어 약칭 FYROM 또는 FYR Macedonia)이라는 잠정적 명칭으로 가입시키는 결정을 내렸다. 그러나 대부분의 유엔 회원국들은 잠정 명칭 대신 '마케도니아 공화국'이라는 헌법상 국호를 사용했다.

2018년 6월 17일, 마케도니아 공화국과 그리스는 국명을 '북마케도니아 공화국'(Република Северна Македонија레푸블리카 세베르나 마케도니야마케도니아어, Republika e Maqedonisë së Veriut레푸블리카 에 마체도니서 서 베리우트알바니아어)으로 변경하는 내용의 프레스파 협정에 서명했다. 이 협정은 북마케도니아 교과서와 지도에서 실지회복주의적 내용을 삭제하고, 그리스 역시 유사한 조치를 취하며, 슬라브계 마케도니아어를 유엔에서 공식 인정하는 내용을 포함했다. 1995년의 양국 간 잠정 협정은 이로써 대체되었다.

2018년 9월 30일 국명 변경에 대한 국민투표가 실시되어 90% 이상의 찬성표를 얻었으나, 야당의 보이콧 운동으로 투표율이 법적 효력 발생 요건인 50%에 미치지 못했다. 그러나 의회는 2018년 10월 19일 헌법 개정에 필요한 3분의 2 이상의 찬성으로 국명 변경을 승인했으며, 2019년 1월 11일 최종적으로 국명 변경을 위한 헌법 개정안을 가결했다. 그리스 의회 또한 프레스파 협정과 북마케도니아의 나토 가입 의정서를 비준함에 따라, 2019년 2월 12일 국명 변경이 공식 발효되었다. 국명 변경에도 불구하고, 대부분의 시민들과 현지 언론 매체들은 비공식적으로 여전히 '마케도니아'라는 명칭을 사용하기도 한다.

3. 역사

북마케도니아 지역은 선사 시대부터 인류가 거주했으며, 고대에는 파이오니아 왕국, 마케도니아 왕국, 로마 제국의 일부였다. 중세에는 슬라브족이 정착하고 비잔티움 제국, 불가리아 제1제국 및 제2제국, 세르비아 제국의 지배를 받았다. 이후 오스만 제국의 오랜 통치를 거치면서 다양한 문화적 영향을 받았고, 20세기 초 발칸 전쟁을 계기로 세르비아 왕국에 편입되었다. 양차 세계 대전을 겪으며 정치적 격변기를 거친 후, 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국의 구성 공화국으로 편입되었다가 1991년 평화적으로 독립했다. 21세기에는 알바니아계와의 분쟁, 고대화 정책, 유럽 연합 및 나토 가입 추진 등 중요한 정치·사회적 변화를 경험했다.

3.1. 고대

지리적으로 현재의 북마케도니아는 고대 파이오니아 왕국과 거의 일치한다. 파이오니아는 고대 마케도니아 왕국의 바로 북쪽에 위치했으며, 파이오니아인이 거주했다. 북서쪽에는 다르다니족이, 남서쪽에는 엔켈레아이족으로 알려진 부족들이 살았는데, 이들은 모두 일리리아족으로 간주된다. 또한, 펠라고네스족과 린케스타이족은 일반적으로 북서 그리스 집단의 몰로소이족 부족으로 여겨진다. 호메로스는 악시오스강(현재의 바르다르강) 상류를 트로이아의 동맹이었던 파이오니아인의 고향으로 언급했다.

기원전 6세기 후반, 페르시아 아케메네스 제국의 다리우스 1세는 파이오니아인을 정복하고 현재의 북마케도니아를 포함한 지역을 광대한 영토에 편입시켰다. 기원전 479년 제2차 그리스-페르시아 전쟁에서 패배한 후 페르시아는 마케도니아를 포함한 유럽 영토에서 철수했다.

기원전 356년, 마케도니아 왕국의 필리포스 2세는 상부 마케도니아(린케스티스와 펠лаго니아)와 파이오니아 남부(데우리오푸스)를 마케도니아 왕국에 병합했다. 필리포스 2세의 아들 알렉산드로스 대왕은 나머지 지역을 정복하여 자신의 제국에 편입시켰으며, 북쪽으로는 스쿠피까지 도달했지만, 스쿠피와 그 주변 지역은 다르다니아 왕국의 일부로 남아 있었다. 알렉산드로스 대왕 사후, 켈트족 군대가 남부 지역으로 밀려 내려와 마케도니아 왕국을 위협했다. 기원전 310년 켈트족은 이 지역을 공격했으나 패배했다.

로마 공화국은 기원전 146년에 마케도니아 속주를 설치했다. 디오클레티아누스 황제 시대에 이 속주는 남쪽의 마케도니아 프리마("제1 마케도니아", 마케도니아 왕국의 대부분 포함)와 북쪽의 마케도니아 살루타리스("건강한 마케도니아", 마케도니아 세쿤다("제2 마케도니아")로도 알려짐, 다르다니아 일부와 파이오니아 전체 포함)로 분할되었다. 현재 북마케도니아 국경의 대부분은 후자에 속했으며, 스토비가 그 수도였다. 스쿠피 지역은 도미티아누스 황제(서기 81년~96년) 시대에 로마의 지배하에 들어가 모이시아 속주에 편입되었다. 로마 제국 동부, 특히 이레체크선 이남에서는 그리스어가 지배적인 언어로 남아 있었지만, 라틴어도 마케도니아 일부 지역에 어느 정도 확산되었다.

3.2. 중세

서기 6세기 후반까지 슬라브 부족들이 북마케도니아를 포함한 발칸반도 지역에 정착했다. 이들은 판노니아 아바르족의 지도를 받았다. 슬라브인들은 이전 정착지에 자리 잡았으며, 나중에는 현지 주민들과 융합하여 비잔티움-슬라브 혼합 공동체를 형성했을 것으로 추정된다. 역사 기록에 따르면, 약 680년경 쿠베르라는 불가르족 통치자가 주로 기독교도였던 세르메시아노이라는 신민 집단을 이끌고 펠라고니아 지역에 정착했다. 이들은 불가르족, 비잔티움인, 슬라브족, 심지어 게르만 부족으로 구성되었을 수도 있다. 쿠베르의 생애에 대한 더 이상의 정보는 없다. 불가리아의 프레시안 1세의 통치 기간은 마케도니아와 그 주변 슬라브 부족에 대한 불가리아의 지배권 확장과 일치하는 것으로 보인다. 마케도니아 지역에 정착한 슬라브 부족들은 9세기 보리스 1세 차르 통치 기간에 기독교로 개종했다. 오흐리드 문학 학교는 프레슬라프 문학 학교와 함께 불가리아 제1제국의 두 주요 문화 중심지 중 하나가 되었다. 886년 보리스 1세의 명으로 오흐리드의 클레멘트 성인이 오흐리드에 설립한 오흐리드 문학 학교는 키릴 문자 보급에 관여했다.

스뱌토슬라프 1세의 불가리아 침공 이후, 비잔티움 제국은 동부 불가리아를 장악했다. 사무일은 불가리아 차르로 선포되었다. 그는 수도를 스코페로 옮긴 후 오흐리드로 옮겼는데, 오흐리드는 보리스 1세 통치 이후 남서부 불가리아의 문화 및 군사 중심지였다. 사무일은 불가리아의 세력을 재건했지만, 수십 년간의 분쟁 끝에 1014년 비잔티움 황제 바실리오스 2세가 그의 군대를 격파했고, 4년 안에 비잔티움 제국은 발칸반도(현대 북마케도니아는 불가리아 테마라는 새로운 주로 편입됨)에 대한 지배권을 회복했다. 독립 교회였던 불가리아 총대주교구의 지위는 콘스탄티노폴리스에 예속되면서 격하되어 오흐리드 대주교구로 전환되었다. 12세기 후반, 비잔티움 제국의 쇠퇴로 이 지역은 다양한 정치 세력들의 각축장이 되었으며, 1080년대에는 잠시 노르만족의 점령을 받기도 했다.

13세기 초, 부활한 제2차 불가리아 제국이 이 지역을 장악했다. 정치적 어려움에 시달리던 제국은 오래가지 못했고, 이 지역은 14세기 초 다시 비잔티움의 지배하에 들어갔다. 14세기에는 세르비아 제국의 일부가 되었다. 스코페는 스테판 두샨 차르 제국의 수도가 되었다. 두샨 사후 약한 후계자가 등장하고 귀족들 간의 권력 투쟁으로 발칸은 다시 분열되었다. 이러한 사건들은 오스만 튀르크족의 유럽 진출과 동시에 일어났다.

3.3. 오스만 제국 시대

프릴레프 왕국은 14세기 세르비아 제국의 붕괴로 등장한 단명 국가 중 하나로, 같은 세기 말 오스만 제국에 의해 점령되었다. 점차적으로 발칸 중부 전역이 오스만 제국에 정복되었고, 루멜리아 주의 일부로서 5세기 동안 그 지배하에 놓였다. '루멜리아'(튀르키예어: Rumeli)라는 이름은 터키어로 "로마인의 땅"을 의미하며, 오스만 튀르크족이 비잔티움 제국으로부터 정복한 땅을 가리킨다. 수세기에 걸쳐 루멜리아 에얄레트는 행정 개혁을 통해 규모가 축소되었고, 19세기에는 수도를 마나스티르(현재의 비톨라)로 하는 알바니아 중부와 북마케도니아 서부 지역으로 구성되었다. 루멜리아 에얄레트는 1867년에 폐지되었고, 그 후 마케도니아 영토는 1912년 오스만 통치가 끝날 때까지 마나스티르 주, 코소보 주, 셀라니크 주의 일부가 되었다. 19세기 불가리아 민족 부흥이 시작되면서, 이 지역 출신의 개혁가들이 많이 등장했는데, 그중에는 밀라디노프 형제, 라이코 진지포프, 요아킴 카르초프스키, 키릴 페이치노비크 등이 있다. 스코페, 데바르, 비톨라, 오흐리드, 벨레스, 스트루미차의 주교구들은 1870년 불가리아 총주교구가 설립된 후 이에 합류하기로 의결했다.

19세기 말, 전체 마케도니아 지역을 포괄하는 자치 마케도니아 설립을 목표로 하는 여러 운동이 일어나기 시작했다. 그중 가장 초기의 운동은 불가리아 마케도니아-아드리아노폴리스 혁명위원회였으며, 나중에 비밀 마케도니아-아드리아노폴리스 혁명 조직(SMARO)이 되었다. 1905년에는 내부 마케도니아-아드리아노폴리스 혁명 조직(IMARO)으로 개명되었고, 제1차 세계 대전 이후에는 내부 마케도니아 혁명 기구(IMRO)와 내부 트라키아 혁명 조직(ITRO)으로 분리되었다. 조직 초기에는 불가리아인에게만 회원 자격이 주어졌으나, 나중에는 민족이나 종교에 관계없이 유럽 터키의 모든 주민에게 확대되었다. 회원 대다수는 마케도니아계 불가리아인이었다.

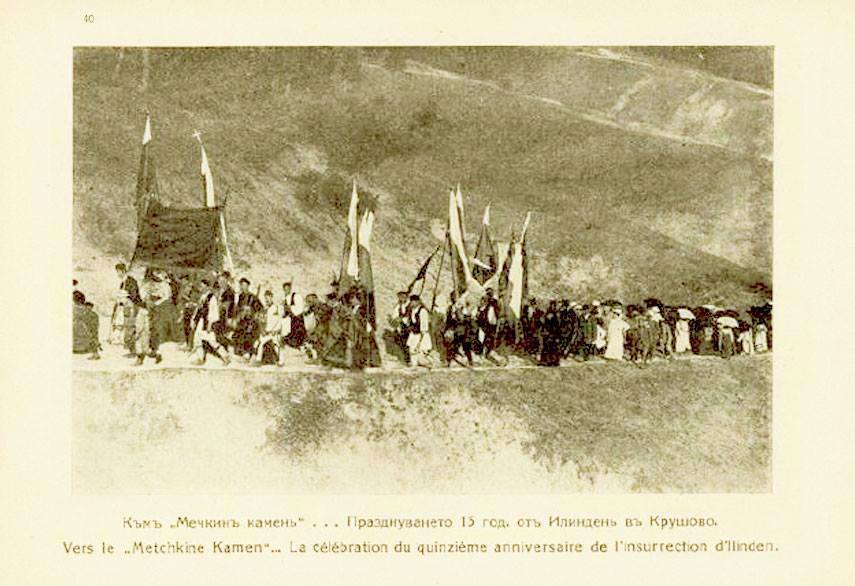

1903년, IMRO는 오스만 제국에 대항하여 일린덴-프레오브라제니에 봉기를 조직했다. 이 봉기는 크루셰보 공화국 수립 등 초기에 어느 정도 성공을 거두었으나, 많은 인명 피해를 내고 진압되었다. 봉기와 크루셰보 공화국 수립은 마케도니아 국가 수립의 초석이자 선구자로 여겨진다. 일린덴 봉기의 지도자들은 북마케도니아에서 민족 영웅으로 추앙받는다. 고체 델체프, 피투 굴리, 다메 그루에프, 야네 산단스키와 같은 IMRO 혁명가들의 이름은 북마케도니아 국가인 "오늘 마케도니아 위에서"(Денес над Македонија데네스 나드 마케도니야마케도니아어)의 가사에 포함되어 있다. 북마케도니아의 주요 국경일인 공화국의 날은 일린덴 봉기가 일어난 날인 8월 2일, 일린덴(성 엘리야의 날)에 기념된다. 오스만 제국 후기에 마케도니아인이라는 용어는 민족적 소속보다는 지역적 소속을 나타내는 포괄적인 용어로 사용되었다. 당시 IMRO의 지도자들은 마케도니아를 다민족 정치체로 보았으며, 마케도니아 슬라브인을 별개의 민족으로 분리하여 자결권을 추구하지는 않았다.

3.4. 20세기 초와 양차 세계 대전

이 시기는 발칸 전쟁부터 제2차 세계 대전 종전까지 북마케도니아 지역의 주요 사건과 정치적 변화를 다룬다. 발칸 전쟁의 결과로 세르비아 왕국의 지배를 받게 되었으며, 제1차 세계 대전 중에는 마케도니아 전선에서 중요한 전투가 벌어졌다. 유고슬라비아 왕국 시기에는 바르다르 바노비나의 일부로 편입되었고, 제2차 세계 대전 중에는 추축국의 점령과 민족 해방 운동이 활발히 전개되었다.

3.4.1. 발칸 전쟁과 세르비아 왕국령

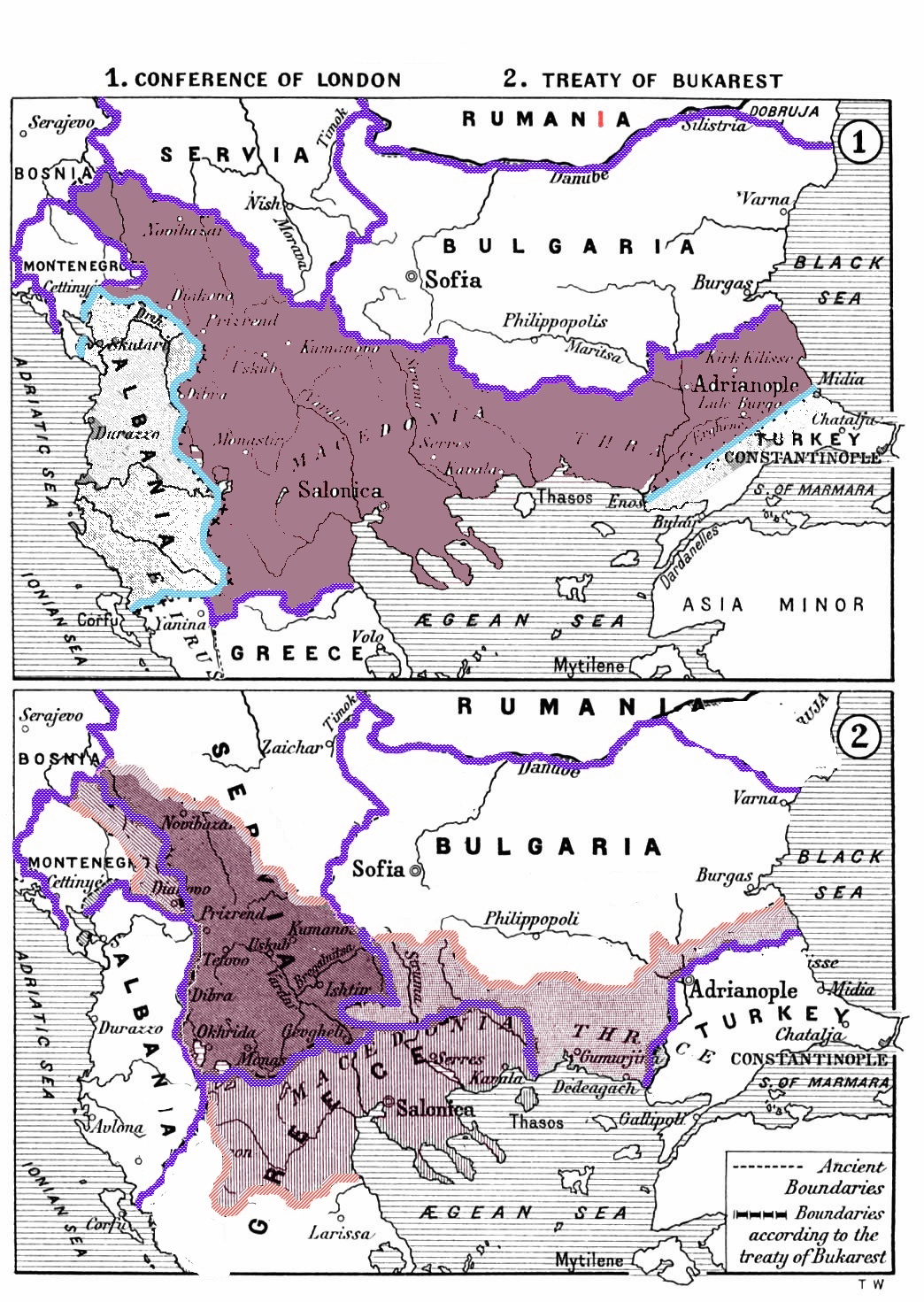

1912년과 1913년의 두 차례 발칸 전쟁과 오스만 제국의 해체 이후, 오스만 제국이 유럽에 보유했던 영토 대부분은 그리스, 불가리아, 세르비아에 의해 분할되었다. 북마케도니아가 될 거의 모든 영토는 부쿠레슈티 평화 조약에 따라 세르비아에 합병되었다. 그러나 스트루미차 지역은 불가리아에 할양되었다. 분할 이후 세르비아와 그리스 통치 지역에서는 반불가리아 캠페인이 벌어졌다. 세르비아인들은 641개의 불가리아 학교와 761개의 교회를 폐쇄했고, 불가리아 총주교구 성직자들과 교사들을 추방했다. 모든 마케도니아어 방언과 표준 불가리아어 사용이 금지되었다. IMRO는 현지 알바니아인들과 함께 세르비아 통치에 대항하여 오흐리드-데바르 봉기를 조직했다. 며칠 만에 반란군은 고스티바르, 스트루가, 오흐리드 마을을 점령하고 세르비아 군대를 축출했다. 국제 평화를 위한 카네기 재단 보고서에 따르면, 10만 명의 세르비아 정규군이 봉기를 진압했다. 많은 사람이 사망했고 수만 명의 난민이 불가리아와 알바니아로 피신했다.

3.4.2. 제1차 세계 대전

제1차 세계 대전 중, 오늘날 북마케도니아의 대부분은 1915년 가을 중앙강대국에 의해 세르비아가 침공당한 후 불가리아 점령 세르비아 지역의 일부였다. 이 지역은 "마케도니아 군사 감찰 지역"으로 알려졌으며 불가리아 군 사령관이 관리했다. 즉각적으로 이 지역과 주민들에 대한 불가리아화 정책이 시작되었으며, 이 기간 동안 IMRO는 비밀 조직에서 경찰 조직 전체를 장악하고 지역의 불가리아화를 강제하는 헌병 역할을 하는 조직으로 부상했다. 로버트 게르바르트에 따르면, 불가리아의 비국민화 정책은 그 의도와 실행 면에서 이전의 세르비아 정책과 거의 동일했다.

불가리아어만 사용하도록 강제되었고, 세르비아 키릴 문자는 금지되었으며, 세르비아 사제들은 체포되어 추방되었고, 세르비아식 이름은 불가리아식으로 변경해야 했다. 학교 교사들은 불가리아에서 데려왔고, 세르비아 책들은 학교와 도서관에서 수거되어 공개적으로 파괴되었다. 성인 남성들은 노동 수용소로 보내지거나 불가리아군에 강제 징집되었으며, 세르비아 지식인 대표들은 추방되거나 처형되었다. 폴 모이즈스에 따르면, 불가리아 정부의 목표는 마케도니아의 비불가리아 슬라브계 인구를 비국민화하여 순수한 불가리아 영토를 만드는 것이었다.

3.4.3. 유고슬라비아 왕국 시기

불가리아의 항복과 제1차 세계 대전 종전 후, 이 지역은 새로 형성된 세르브인 크로아트인 슬로벤인 왕국(나중에 유고슬라비아 왕국으로 개칭)의 일부로서 베오그라드의 통제하에 돌아왔고, 반불가리아 조치가 다시 도입되었다. 불가리아 교사와 성직자들은 추방되었고, 불가리아어 표지판과 책들은 제거되었으며, 모든 불가리아 조직은 해체되었다. 또한 뇌이 조약 이후, 스트루미차 지역은 1919년 세르비아령 마케도니아에 합병되었다.

세르비아 정부는 이 지역에서 강제적인 세르비아화 정책을 추구했는데, 여기에는 불가리아 활동가들에 대한 체계적인 탄압, 성씨 변경, 내부 식민화, 노동자 착취, 강도 높은 선전 활동이 포함되었다. 이 정책의 시행을 돕기 위해 약 5만 명의 세르비아 군대와 헌병대가 현재의 북마케도니아에 주둔했다. 1940년까지 정부의 내부 식민화 프로그램의 일환으로 약 280개의 세르비아 식민지(4,200가구로 구성)가 설립되었다(초기 계획은 현재의 북마케도니아에 5만 가구를 정착시키는 것이었다).

1929년, 왕국은 공식적으로 유고슬라비아 왕국으로 개칭되었고, '바노비나'라고 불리는 주로 분할되었다. 현재의 북마케도니아 전체를 포함하는 남부 세르비아는 유고슬라비아 왕국의 바르다르 바노비나가 되었다.

내부 마케도니아 혁명 기구(IMRO)는 양차 대전 사이에 독립 마케도니아 개념을 홍보했다. 토도르 알렉산드로프, 알렉산다르 프로토게로프, 이반 미하일로프를 포함한 지도자들은 종교와 민족에 관계없이 모든 주민을 위해 세르비아와 그리스 사이에 분할된 마케도니아 영토의 독립을 주장했다. 1918년 알렉산데르 말리노프의 불가리아 정부는 제1차 세계 대전 이후 그 목적을 위해 피린 마케도니아를 제공하겠다고 제안했지만, 세르비아와 그리스가 반대했기 때문에 강대국들은 이 아이디어를 채택하지 않았다. 1924년, 코민테른(공산주의 인터내셔널)은 모든 발칸 공산당이 "통일 마케도니아" 강령을 채택할 것을 제안했지만, 이 제안은 불가리아와 그리스 공산주의자들에 의해 거부되었다.

IMRO는 마케도니아 청년 비밀 혁명 조직과 함께 바르다르 마케도니아에서 반란 전쟁을 시작했으며, 이 조직은 그곳의 세르비아 행정 및 군 관리들에 대한 게릴라 공격도 수행했다. 1923년 슈티프에서는 세르비아 체트니크, IMRO 배신자, 마케도니아 연방 조직(MFO) 회원들이 IMRO와 MMTRO에 반대하기 위해 불가리아 도적 반대 협회라는 준군사 조직을 결성했다. 1934년 10월 9일, IMRO 회원인 블라도 체르노젬스키가 알렉산다르 1세 국왕을 암살했다.

마케도니아주의 사상은 양차 대전 사이에 유고슬라비아 바르다르 마케도니아와 불가리아의 좌파 이민자들 사이에서 증가했다. 이들은 코민테른의 지원을 받았다. 1934년 코민테른은 마케도니아 문제에 대한 코민테른 결의를 발표했는데, 여기서 처음으로 별도의 마케도니아 민족과 마케도니아어의 존재를 인정하는 지침이 제공되었다.

3.4.4. 제2차 세계 대전

제2차 세계 대전 중 유고슬라비아는 1941년부터 1945년까지 추축국에 의해 점령되었다. 바르다르 바노비나는 불가리아와 이탈리아 점령 알바니아로 분할되었다. 불가리아 행동위원회가 설립되어 새로운 불가리아 행정부와 군대를 위해 지역을 준비했다. 이 위원회는 주로 이전 IMRO 및 마케도니아 청년 비밀 혁명 조직(MYSRO) 회원들로 구성되었지만, 일부 이전 IMRO (연합) 회원들도 참여했다.

바르다르 마케도니아 공산주의자들의 지도자였던 메토디 샤토로프("샤를로")는 유고슬라비아 공산당에서 불가리아 공산당으로 옮겨갔으며, 불가리아군에 대한 군사 행동 개시를 거부했다. 독일의 압력 하에 있던 불가리아 당국은 스코페와 비톨라에서 7,000명이 넘는 유대인들을 검거하고 추방하는 책임을 졌다. 점령군의 가혹한 통치는 많은 바르다르 마케도니아인들이 1943년 이후 요시프 브로즈 티토의 공산주의 파르티잔 저항 운동을 지지하도록 독려했고, 마케도니아 민족 해방 전쟁이 이어졌다.

바르다르 마케도니아에서는 1944년 불가리아 쿠데타 이후 독일군에 포위된 불가리아군이 불가리아의 옛 국경으로 후퇴하며 싸웠다. 새로운 친소련 불가리아 정부의 지도 하에 총 455,000명 규모의 4개 군대가 동원되어 재편성되었다. 이들 대부분은 1944년 10월 초 점령된 유고슬라비아로 재진입하여 소피아에서 니시, 스코페, 프리슈티나로 이동하며 그리스에서 철수하는 독일군을 저지하는 전략적 임무를 수행했다. 불가리아군은 유고슬라비아와 헝가리를 통해 서쪽으로 독일군을 몰아내는 데 참여하여 오스트리아의 알프스까지 도달했다.

소련의 강요와 대규모 남슬라브 연방 창설을 염두에 두고, 1946년 게오르기 디미트로프가 이끄는 새로운 공산 정부는 불가리아 마케도니아를 통일 마케도니아에 할양하기로 합의했다. 1947년 블레드 협정으로 불가리아는 마케도니아 지역의 통일 구상을 공식적으로 확인했지만, 미래 연방이 형성될 때까지 이 조치를 연기했다. 이는 불가리아가 별도의 마케도니아 민족과 언어의 존재를 인정한 첫 사례였다. 티토-스탈린 결별 이후 피린 마케도니아 지역은 불가리아의 일부로 남았고, 나중에 불가리아 공산당은 별도의 마케도니아 민족과 언어 존재에 대한 견해를 수정했다.

3.5. 사회주의 유고슬라비아 시기와 독립

이 시기는 유고슬라비아 연방 내 사회주의 공화국으로서의 발전과 1991년 평화적 독립에 이르는 과정을 다룬다.

3.5.1. 마케도니아 사회주의 공화국

1944년 12월, 마케도니아 민족해방 반파시스트 회의(ASNOM)는 마케도니아 인민 공화국을 유고슬라비아 인민 연방 공화국의 일부로 선포했다. ASNOM은 전쟁이 끝날 때까지 실질적인 정부 역할을 했다. 마케도니아 알파벳은 ASNOM의 언어학자들이 부크 스테파노비치 카라지치의 음성 알파벳과 크르스테 페트코프 미시르코프의 원칙을 기반으로 제정했다. 그리스 내전(1946년~1949년) 동안 마케도니아 공산주의 반군은 그리스 공산주의자들을 지원했다. 많은 난민이 그곳에서 마케도니아 사회주의 공화국으로 피신했다. 1991년 유고슬라비아로부터 평화적으로 분리독립하면서 국호에서 "사회주의"를 삭제했다.

새로운 공화국은 유고슬라비아 연방의 6개 공화국 중 하나가 되었다. 1963년 연방이 유고슬라비아 사회주의 연방 공화국으로 개칭됨에 따라, 마케도니아 인민 공화국도 마케도니아 사회주의 공화국으로 개칭되었다.

3.5.2. 독립 선언

북마케도니아는 유고슬라비아로부터의 독립을 승인한 국민투표와 관련하여 1991년 9월 8일을 공식적으로 독립기념일( Ден на независноста덴 나 네자비스노스타마케도니아어, Den na nezavisnosta)로 기념한다. 일린덴-프레오브라제니에 봉기 시작 기념일(성 엘리야의 날)인 8월 2일 또한 공식적으로 공화국의 날로 널리 기념된다.

유고슬라비아 평화 회의 중재위원회 위원장이었던 로베르 바댕테르는 1992년 1월 유럽 공동체(EC)의 승인을 권고했다. 1992년 1월 15일, 불가리아는 마케도니아 공화국의 독립을 최초로 인정한 국가가 되었다.

마케도니아는 1990년대 초 유고슬라비아 전쟁 동안 평화를 유지했다. 양국 간 국경선 설정 문제를 해결하기 위해 유고슬라비아와의 국경에 대한 몇 가지 매우 사소한 변경 사항이 합의되었다. 1999년 코소보 전쟁으로 인해 코소보에서 약 36만 명의 알바니아계 난민이 이 나라로 피신하면서 심각하게 불안정해졌다. 그들은 전쟁 직후 떠났고, 국경 양쪽의 알바니아 민족주의자들은 마케도니아의 알바니아인 거주 지역의 자치 또는 독립을 추구하며 곧 무장봉기했다.

3.6. 21세기

독립 이후 북마케도니아는 알바니아계와의 분쟁, 고대화 정책, 그리고 유럽 연합 및 나토 가입 노력 등 중요한 정치적, 사회적 변화를 겪었다. 이러한 과정은 국가 정체성 형성과 국제 사회에서의 위상 정립에 큰 영향을 미쳤다.

3.6.1. 2001년 알바니아계 분쟁

2001년 2월부터 8월까지 정부와 알바니아계 반군 사이에 주로 국가 북부와 서부에서 분쟁이 발생했다. 이 전쟁은 나토 휴전 감시군의 개입으로 끝났다. 오흐리드 협정 조건에 따라, 정부는 알바니아 소수 민족에게 더 큰 정치적 권력과 문화적 인정을 이양하기로 합의했다. 알바니아 측은 분리주의 요구를 포기하고 모든 마케도니아 기관을 완전히 인정하기로 합의했다. 또한 이 협정에 따라 민족해방군(NLA)은 무장 해제하고 무기를 나토군에 넘겨주기로 했다. 그러나 마케도니아 보안군은 각각 2007년과 2015년에 알바니아 무장 단체와 두 차례 더 무력 충돌을 겪었다.

2012년 마케도니아에서는 민족 간 긴장이 고조되어 알바니아계와 마케도니아계 사이에 폭력 사건이 발생했다. 2017년 4월, 보수적인 VMRO-DPMNE 당 소속으로 알려진 약 200명의 시위대가 알바니아계이자 2001년 분쟁 당시 전 민족해방군 사령관이었던 탈라트 자페리가 국회의장으로 선출된 것에 반발하여 마케도니아 의회를 습격했다.

3.6.2. 고대화 정책과 정치적 변화

2006년 집권 이후, 특히 2008년 나토 가입이 무산된 이후 VMRO-DPMNE 정부는 그리스에 대한 압박과 국내 정체성 구축을 목적으로 "고대화"(Антиквизација안티크비자치야마케도니아어) 정책을 추진했다. 알렉산드로스 대왕과 필리포스 2세의 동상이 전국 여러 도시에 세워졌다. 또한 공항, 고속도로, 경기장 등 많은 공공 기반 시설이 알렉산드로스와 필리포스의 이름으로 개명되었다. 이러한 조치는 이웃 그리스로부터 의도적인 도발로 여겨져 국호 분쟁을 악화시키고 유럽 연합 및 나토 가입 신청을 더욱 지연시켰다. 이 정책은 국내적으로도 비판을 받았으며, 유럽 연합 외교관들로부터도 비판을 받았다. 프레스파 협정 이후 2016년 이후 새로운 SDSM 정부에 의해 부분적으로 철회되었다. 더욱이 프레스파 협정에 따라 양국은 "마케도니아"와 "마케도니아인"이라는 용어에 대한 각자의 이해가 서로 다른 역사적 맥락과 문화유산을 지칭한다는 점을 인정했다.

3.6.3. 유럽 연합 및 나토 가입

2017년 8월, 당시 마케도니아 공화국은 불가리아와 우호 조약을 체결하여 국가 내 "반불가리아 이데올로기"를 종식시키고 양국 간의 역사적 문제를 해결하는 것을 목표로 했다.

2018년 6월 17일 그리스와 체결된 프레스파 협정에 따라, 마케도니아 공화국은 국호를 북마케도니아 공화국으로 변경하고 베르기나의 태양의 공공 사용을 중단하기로 합의했다. "마케도니아인"이라는 민족 명칭은 유지하되, 그리스 북부의 헬레니즘 마케도니아 정체성과는 구별된다는 점을 명확히 했다. 이 협정에는 양국의 교과서와 지도에서 실지회복주의적 내용을 삭제하고, 슬라브계 마케도니아어를 유엔이 공식 인정하는 내용이 포함되었다. 이는 1995년의 양자 간 잠정 협정을 대체했다.

그리스의 거부권 철회와 불가리아와의 우호 조약 체결로 인해, 유럽 연합은 6월 27일 프레스파 협정이 이행된다는 조건 하에 2019년에 가입 협상을 시작하는 것을 승인했다. 7월 5일, 프레스파 협정은 마케도니아 의회에서 찬성 69표로 비준되었다. 7월 12일, 나토는 마케도니아를 동맹의 30번째 회원국이 되기 위한 가입 협상 시작을 초청했다. 7월 30일, 마케도니아 의회는 국명 변경에 대한 구속력 없는 국민투표 개최 계획을 승인했으며, 투표는 9월 30일에 실시되었다. 투표자의 91%가 찬성했으나 투표율은 37%에 그쳐, 헌법상 요구되는 50% 투표율을 충족하지 못해 무효가 되었다.

2019년 2월 6일, 나토 회원국 상주대표들과 니콜라 디미트로프 마케도니아 외무장관은 브뤼셀에서 북마케도니아의 나토 가입 의정서에 서명했다. 이 의정서는 2월 8일 그리스 의회에서 비준되어 프레스파 협정 발효를 위한 모든 전제 조건이 완료되었다. 이후 2월 12일 마케도니아 정부는 국가를 북마케도니아로 사실상 개명하는 헌법 개정안의 공식 발효를 발표하고 유엔과 회원국들에게 이를 통보했다.

2020년 3월, 모든 나토 회원국들의 비준 절차가 완료된 후 북마케도니아는 나토에 가입하여 30번째 회원국이 되었다. 같은 달, 유럽 연합 지도자들은 북마케도니아가 유럽 연합 가입 협상을 시작하는 것을 공식적으로 승인했다. 2020년 11월 17일, 불가리아는 북마케도니아에 대한 유럽 연합의 협상 프레임워크 승인을 거부하여 이 나라와의 공식적인 가입 협상 시작을 사실상 차단했다. 불가리아 측의 설명은 2017년 우호 조약 미이행, 국가 지원 혐오 발언, 소수 민족 주장, 그리고 광범위한 마케도니아 지역의 불가리아 정체성, 문화, 유산에 대한 역사적 부정론에 기반한 "지속적인 국가 건설 과정" 등이었다. 이 거부권 행사는 양국 지식인들의 비난과 국제 관찰자들의 비판을 받았다.

2022년 7월, 야당이 주도한 시위가 북마케도니아의 유럽 연합 가입에 대한 프랑스 제안에 반대하여 발생했다. 북마케도니아의 유럽 연합 가입 협상은 프랑스 제안이 북마케도니아 의회에서 통과된 후 같은 달 공식적으로 시작되었다.

2023년 유럽 위원회 진행 보고서는 미이행된 헌법 변경을 국가의 추가 가입 경로를 막는 주요 원인으로 언급했다. 국가 가입에 대한 유럽 연합의 의도는 서부 발칸 지역에서 중국과 러시아의 영향력에 대응하여 지정학적 영향력을 유지하려는 열망을 제외하고는 불분명해 보인다. 2024년 9월 25일, 유럽 연합은 북마케도니아와 불가리아 간의 분쟁으로 인해 유럽 연합 가입 경로에서 알바니아와 북마케도니아를 분리한다고 발표했다. 이 결정에 따라 유럽 연합은 2024년 10월 15일 알바니아와 별도로 첫 번째 장에 대한 협상을 시작했다.

4. 지리

북마케도니아는 발칸반도 중앙에 위치한 내륙국으로, 바르다르강이 국토 중앙을 흐르며 주변은 산맥으로 둘러싸여 있다. 남쪽 국경에는 오흐리드호, 프레스파호, 도이란호 등 세 개의 큰 호수가 있으며, 지진 활동이 활발한 지역이다. 국토의 대부분은 험준한 산악 지형이며, 샤르 산맥과 로도피 산맥 등 주요 산맥이 분포한다. 수자원이 풍부하여 여러 강이 에게해, 아드리아해, 흑해로 흘러 들어간다. 기후는 대륙성 기후와 지중해성 기후의 영향을 받으며, 다양한 동식물군이 서식하는 생물 다양성이 풍부한 국가이다.

4.1. 지형과 수계

북마케도니아는 전체 면적이 2.54 만 km2이다. 북위 40°에서 43°, 대부분 동경 20°에서 23° 사이에 위치한다(일부 작은 지역은 동경 23° 동쪽에 있음). 북마케도니아는 약 748 km의 국경선을 가지고 있으며, 북쪽으로 세르비아( 62 km), 북서쪽으로 코소보( 159 km), 동쪽으로 불가리아( 148 km), 남쪽으로 그리스( 228 km), 서쪽으로 알바니아( 151 km)와 접한다. 그리스에서 발칸반도를 거쳐 동유럽, 서유럽, 중부 유럽으로, 그리고 불가리아를 통해 동쪽으로 물품을 운송하는 통과 경로이다. 이 나라는 그리스 마케도니아와 불가리아 남서부의 블라고에브그라드주를 포함하는 더 넓은 마케도니아 지역의 일부이다.

북마케도니아는 바르다르강이 형성한 중앙 계곡과 국경을 따라 산맥으로 둘러싸인 지리적으로 명확하게 정의된 내륙국이다. 지형은 대부분 험준하며, 샤르 산맥과 오소고보 사이에 위치하며 바르다르강 계곡을 형성한다. 오흐리드호, 프레스파호, 도이란호 등 세 개의 큰 호수가 남쪽 국경에 있으며, 알바니아 및 그리스와의 국경으로 나뉜다. 오흐리드호는 세계에서 가장 오래된 호수 및 생물 서식지 중 하나로 간주된다. 이 지역은 지진 활동이 활발하며 과거에 파괴적인 지진이 발생한 곳으로, 가장 최근에는 1963년 스코페가 대지진으로 큰 피해를 입어 1,000명 이상이 사망했다.

북마케도니아에는 경치가 좋은 산들도 있다. 이 산들은 두 개의 다른 산맥에 속한다. 첫 번째는 샤르 산맥으로, 서부 바르다르/펠라고니아 산군(바바산, 니제산, 코주프산, 야쿠피차산)으로 이어지며, 디나르 산맥으로도 알려져 있다. 두 번째 산맥은 오소고보-벨라시차 산맥으로, 로도피 산맥으로도 알려져 있다. 샤르 산맥과 서부 바르다르/펠라고니아 산맥에 속하는 산들은 오소고보-벨라시차 산맥의 오래된 산들보다 더 젊고 높다. 알바니아 국경에 있는 샤르 산맥의 코라브산은 2764 m로 북마케도니아에서 가장 높은 산이다. 북마케도니아에는 1,100개의 큰 수원지가 있다. 강들은 에게해, 아드리아해, 흑해의 세 가지 다른 분지로 흘러 들어간다.

에게해 분지가 가장 크다. 북마케도니아 영토의 87%를 차지하며, 면적은 2.21 만 km2이다. 이 분지에서 가장 큰 강인 바르다르강은 영토의 80%, 즉 2.05 만 km2를 배수한다. 바르다르 계곡은 국가 경제와 통신 시스템에서 중요한 역할을 한다. 바르다르 계곡 프로젝트는 국가의 전략적 발전에 매우 중요한 것으로 간주된다. 츠른드린강은 아드리아 분지를 형성하며, 면적은 약 3320 km2로 영토의 13%를 차지한다. 프레스파호와 오흐리드호에서 물을 공급받는다. 흑해 분지는 가장 작아 면적이 37 km2에 불과하다. 스코프스카츠르나고라산 북쪽을 덮고 있다. 이곳은 비나치카모라바강의 발원지로, 이 강은 모라바강에 합류한 후 나중에 다뉴브강으로 흘러 흑해로 들어간다. 북마케도니아에는 약 50개의 연못과 오흐리드호, 프레스파호, 도이란호 등 3개의 자연 호수가 있다. 북마케도니아에는 바니슈테, 바냐 반스코, 이스티바냐, 카틀라노보, 케조비차, 코소브라스티, 바냐 코차니, 쿠마노프스키 바니, 네고르치 등 9개의 온천 도시와 휴양지가 있다.

4.2. 기후

북마케도니아는 따뜻하고 건조한 여름과 적당히 춥고 눈이 오는 겨울의 뚜렷한 사계절을 가지고 있다. 연중 기록되는 기온 범위는 겨울에는 -20 °C, 여름에는 40 °C에 이른다. 겨울의 낮은 기온은 북쪽에서 불어오는 바람의 영향을 받으며, 여름의 더위는 에게해의 아열대 고기압과 중동의 기후 영향으로 인해 발생하며, 후자는 건기를 유발한다. 국가에는 세 가지 주요 기후대가 있다: 북부의 온화한 대륙성 기후, 남부의 온화한 지중해성 기후, 고도가 높은 지역의 고산 기후. 바르다르강과 스트루미차강 계곡을 따라 게브겔리야, 발란도보, 도이란, 스트루미차, 라도비시 지역은 온화한 지중해성 기후이다. 가장 따뜻한 지역은 데미르카피야와 게브겔리야로, 7월과 8월의 기온은 종종 40 °C를 초과한다.

평균 연간 강수량은 서부 산악 지역의 1700 mm에서 동부 지역의 500 mm까지 다양하다. 바르다르 계곡은 강수량이 적어 연간 500 mm이다. 기후와 관개 시설의 다양성으로 밀, 옥수수, 감자, 양귀비, 땅콩, 쌀 등 다양한 종류의 작물을 재배할 수 있다. 전국에는 30개의 주요 상시 기상 관측소가 있다.

4.3. 생물 다양성

북마케도니아의 식물상은 약 210과, 920속, 약 3,700종의 식물로 대표된다. 가장 풍부한 그룹은 약 3,200종의 속씨식물이며, 그 다음으로 이끼 (350종)와 양치식물 (42종)이 뒤따른다.

식물지리학적으로 북마케도니아는 북방 아극지 지역 내 일리리아 속주에 속한다. 세계자연기금(WWF)과 유럽 환경청의 유럽 생태 지역 디지털 지도에 따르면, 북마케도니아 공화국의 영토는 핀두스산맥 혼합림, 발칸 혼합림, 로도피산맥 혼합림, 에게해 및 서부 터키 경엽수림 및 혼합림 등 4개의 육상 생태지역으로 세분화될 수 있다. 북마케도니아는 2019년 산림 경관 보전 지수 평균 점수가 7.42/10으로, 172개국 중 전 세계 40위를 차지했다.

토종 삼림 동물군은 풍부하며 곰, 멧돼지, 늑대, 여우, 다람쥐, 산양, 사슴 등이 포함된다. 스라소니는 북마케도니아 서부 산악 지역에서 매우 드물게 발견되며, 사슴은 데미르카피야 지역에서 발견될 수 있다. 삼림 조류에는 검은머리오목눈이, 들꿩, 검은들꿩, 제국 독수리, 올빼미 등이 있다.

북마케도니아에는 4개의 국립공원이 있다.

| 명칭 | 설립 연도 | 면적 | 지도 | 사진 |

|---|---|---|---|---|

| 마브로보 | 1948 | 731 km2 | q=41.7,20.77|position=left |  |

| 갈리치차 | 1958 | 227 km2 | q=40.94,20.81|position=left |  |

| 펠리스터 | 1948 | 125 km2 | q=41,21.18|position=left |  |

| 샤르플라니나 | 2021 | 244 km2 | q=42,21.05|position=left |  |

5. 정치

북마케도니아는 의원내각제를 기반으로 하는 공화국으로, 행정부는 단원제 의회(마케도니아어 Собрание소브라니에마케도니아어(영어: Assembly))의 정당 연립으로 구성되며, 헌법재판소를 갖춘 독립적인 사법부가 있다. 북마케도니아 의회는 120석으로 구성되며, 의원은 4년마다 선출된다. 대통령의 역할은 주로 의례적인 반면, 실질적인 권력은 총리에게 있다. 대통령은 국가 군대의 총사령관이자 국가 안보 위원회의 의장이다. 대통령은 5년마다 선출되며, 최대 두 번 연임할 수 있다. 주요 정당으로는 중도우파 성향의 VMRO-DPMNE와 중도좌파 성향의 마케도니아 사회민주주의 동맹(SDSM)이 있으며, 알바니아계를 대표하는 정당들도 정치적으로 중요한 역할을 한다. 2001년 알바니아계와의 분쟁 이후 체결된 오흐리드 협정은 소수 민족의 권리 보장과 권력 분점을 위한 중요한 정치적 합의로 작용하고 있다.

5.1. 정부 구조

|  |

| 고르다나 실랴노프스카다프코바 (대통령) | 흐리스티얀 미츠코스키 (총리) |

북마케도니아는 의회민주주의 국가로, 행정부는 단원제 입법부(마케도니아어: Собрание소브라니에마케도니아어, 영어: Assembly)의 정당 연합으로 구성되며, 헌법재판소를 갖춘 독립적인 사법부가 있다. 의회는 120석으로 구성되며, 의원들은 4년마다 선출된다. 대통령의 역할은 대부분 의례적이며, 실권은 총리에게 있다. 대통령은 국가 군대의 총사령관이자 국가 안보 위원회 의장이다. 대통령은 5년마다 선출되며, 최대 두 번 연임할 수 있다.

2019년부터 지방 정부 기능은 80개 지방 자치체(마케도니아어: општини옵슈티니마케도니아어; 단수: општина옵슈티나마케도니아어)로 나뉜다. 수도 스코페는 총칭하여 "스코페시"로 불리는 10개 지방 자치체의 그룹으로 관리된다. 북마케도니아의 지방 자치체는 지방 자치 단위이다. 인접한 지방 자치체는 협력 협정을 맺을 수 있다.

국가의 주요 정치적 분열은 주로 민족 기반의 정당들, 즉 국가의 다수 민족인 마케도니아인과 소수 민족인 알바니아인을 대표하는 정당들 사이에 있다. 두 공동체 간의 권력 균형 문제는 2001년 단기간의 전쟁으로 이어졌고, 그 후 권력 분점 협정이 체결되었다. 2004년 8월, 의회는 지방 경계를 재조정하고 알바니아인이 우세한 지역에서 알바니아계에게 더 큰 지방 자치권을 부여하는 법안을 통과시켰다.

선거 전 캠페인이 혼란스러웠던 후, 북마케도니아는 2006년 7월 5일 선거에서 비교적 평온하고 민주적인 정권 교체를 이루었다. 이 선거는 니콜라 그루에프스키가 이끄는 중도우파 정당 VMRO-DPMNE의 결정적인 승리로 특징지어졌다. 그루에프스키가 알바니아계 표의 과반수를 얻은 민주통합연합-민주번영당 연합 대신 알바니아인 민주당을 새 정부에 포함시키기로 한 결정은 알바니아 인구가 상당수 거주하는 지역 전역에서 시위를 촉발했다. 이후 민주통합연합과 집권 VMRO-DMPNE당 사이에 양당 간의 분쟁에 대해 논의하고 국가의 유럽 및 나토 열망을 지원하기 위한 노력으로 대화가 이루어졌다.

2008년 조기 총선 이후, VMRO-DPMNE와 민주통합연합은 연립 정부를 구성했다. 2009년 4월, 대통령 선거와 지방 선거가 평화롭게 치러졌으며, 이는 마케도니아의 유럽 연합 가입 열망에 매우 중요했다. 집권 보수당인 VMRO-DPMNE는 지방 선거에서 승리했으며, 당이 지지한 후보인 조르게 이바노프가 새 대통령으로 선출되었다.

2017년 6월, 조기 선거 6개월 후 사회민주당의 조란 자에프가 새 총리가 되었다. 새로운 중도좌파 정부는 전 총리 니콜라 그루에프스키가 이끈 11년간의 보수 VMRO-DPMNE 통치를 종식시켰다.

2020년 1월 4일 현재, 북마케도니아의 총리 대행은 올리베르 스파소프스키였고, 국회의장은 탈라트 자페리였다. 자페리의 선출은 즉시 VMRO-DPMNE가 주도하는 시위에 직면했으나, 경찰에 의해 신속하게 처리되었다.

조기 총선은 2020년 7월 15일에 실시되었다. 조란 자에프는 2020년 8월부터 다시 북마케도니아 공화국 총리를 역임했다. 스테보 펜다로프스키는 2019년 5월 북마케도니아 대통령으로 취임했다. 조란 자에프 총리는 2021년 10월 지방 선거에서 그의 당인 사회민주동맹이 패배한 후 사임을 발표했다. 2022년 1월, 디미타르 코바체프스키가 총리로 선출되었다. 새 연립 내각은 코바체프스키의 사회민주당과 두 알바니아계 정당으로 구성되었다. 고르다나 실랴노프스카다프코바는 2024년 5월 12일 취임하여 국가 최초의 여성 대통령이 되었다.

의회(마케도니아어: Собрание소브라니에마케도니아어)는 국가의 입법 기관이다. 법률을 제정, 제안, 채택한다. 북마케도니아 헌법은 1991년 공화국 독립 직후부터 사용되어 왔다. 이는 지방 정부와 중앙 정부 모두의 권력을 제한한다. 군대 또한 헌법에 의해 제한된다. 헌법은 북마케도니아가 사회적 자유 국가이며 스코페가 수도라고 명시하고 있다. 120명의 의원은 총선을 통해 4년 임기로 선출된다. 18세 이상의 모든 시민은 정당 중 하나에 투표할 수 있다. 현재 국회의장은 2024년부터 요반 미트레스키이다.

북마케도니아의 행정권은 정부에 의해 행사되며, 총리가 국가에서 가장 정치적으로 강력한 인물이다. 정부 구성원은 총리가 선택하며, 사회 각 분야에 대한 장관이 있다. 경제, 재정, 정보 기술, 사회, 내무, 외무 및 기타 분야의 장관이 있다. 정부 구성원은 4년 임기로 선출된다. 사법권은 법원에 의해 행사되며, 법원 시스템은 사법 대법원, 헌법재판소 및 공화국 사법 위원회가 주도한다. 의회는 판사를 임명한다.

5.2. 주요 정당과 선거

북마케도니아의 주요 정당으로는 중도우파 성향의 VMRO-DPMNE와 중도좌파 성향의 마케도니아 사회민주주의 동맹(SDSM)이 양대 정당으로 정치 지형을 이루고 있다. 알바니아계 소수 민족을 대표하는 정당으로는 민주통합연합(DUI)과 알바니아인을 위한 동맹(AA) 등이 있으며, 이들은 연립 정부 구성에 중요한 역할을 한다.

선거 제도는 비례대표제를 기반으로 하며, 전국을 6개의 선거구로 나누어 각 선거구에서 20명의 의원을 선출하고, 해외 거주 디아스포라를 위한 3석을 추가로 두어 총 123석의 의원을 선출하는 방식이었으나, 2020년 선거부터는 해외 디아스포라 의석이 폐지되어 총 120석을 선출한다. 대통령 선거는 결선투표제로 치러지며, 1차 투표에서 과반수 득표자가 없을 경우 상위 2명의 후보가 결선 투표를 통해 당선자를 결정한다. 유권자 투표율이 40%를 넘어야 유효한 선거로 인정된다. 지방 선거 또한 정기적으로 실시되어 지방 자치 단체의 장과 의원을 선출한다.

5.3. 대외 관계

북마케도니아는 1993년 4월 8일 유고슬라비아로부터 독립한 지 18개월 만에 유엔 회원국이 되었다. 국명에 대한 그리스와의 오랜 분쟁이 해결될 때까지 유엔 내에서는 "구유고슬라비아 마케도니아 공화국"으로 불렸다.

북마케도니아의 주요 관심사는 유럽 및 대서양횡단 통합 과정에 완전히 참여하는 것이다.

북마케도니아는 다음 국제 및 지역 기구의 회원국이다: IMF (1992년 이후), WHO (1993년 이후), EBRD (1993년 이후), CEI (1993년 이후), 유럽 평의회 (1995년 이후), OSCE (1995년 이후), SECI (1996년 이후), 국제 프랑코포니 기구 (2001년 이후), WTO (2003년 이후), CEFTA (2006년 이후), 나토 (2020년 이후).

2005년, 북마케도니아는 공식적으로 유럽 연합 가입 후보국으로 인정받았다.

나토 2008년 부쿠레슈티 정상회의에서 마케도니아는 국명 문제에 대한 분쟁 이후 그리스가 이 움직임을 거부했기 때문에 조직 가입 초청을 받지 못했다. 미국은 이전에 초청을 지지했었으나, 정상회의는 그리스와의 국명 분쟁 해결을 조건으로만 초청을 연장하기로 결정했다.

2009년 3월, 유럽 의회는 북마케도니아의 EU 후보 자격을 지지하고 EU 집행위원회에 2009년 말까지 가입 협상 시작 날짜를 부여하도록 요청했다. 의회는 또한 마케도니아 시민에 대한 비자 제도의 신속한 해제를 권고했다. 프레스파 협정 이전에는 국명 분쟁의 결과로 가입 협상 시작 날짜를 받지 못했다. 그러나 프레스파 협정 이후 북마케도니아는 2020년 3월 27일 나토 회원국이 되었다. EU의 입장은 나토와 유사하여 국명 분쟁 해결이 가입 협상 시작의 전제 조건이었다.

2012년 10월, 슈테판 퓔레 EU 확대 담당 집행위원은 이전의 노력이 매번 그리스에 의해 차단된 반면, 네 번째로 이 나라와의 가입 협상 시작을 제안했다. 동시에 퓔레는 마케도니아에 대한 국가의 입장을 명확히 하기 위해 불가리아를 방문했다. 그는 불가리아가 가입 협상 거부에 거의 그리스와 합류했음을 확인했다. 불가리아의 입장은 소피아가 불가리아에 대한 증오 이데올로기를 체계적으로 사용하는 스코페에 EU 증명서를 부여할 수 없다는 것이었다.

5.4. 군사

북마케도니아 공화국군(ARSM)은 총참모부가 지휘하며, 그 아래에는 기계화보병여단, 공군여단, 특수작전연대 및 여러 독립 대대를 포함하는 작전사령부; 예비군도 감독하는 훈련교리사령부; 그리고 군수기지가 있다. 또한 총참모부에 직접 예속된 의장대대도 있다. ARSM은 2022년 기준 8,000명의 현역 병력과 4,850명의 예비군, 그리고 2.35 억 USD의 군사 예산을 보유하고 있다. 2007년 징병제가 폐지된 이후 지원병제로 운영되고 있다. 북마케도니아는 나토, 유럽 연합 또는 유엔 임무의 일환으로 아프가니스탄, 보스니아 헤르체고비나, 이라크, 코소보, 레바논에 파병했다.

국방부는 공화국의 국방 전략을 개발하고 잠재적인 위협과 위험을 평가한다. 또한 훈련, 준비태세, 장비, 개발을 포함한 국방 시스템과 국방 예산의 작성 및 제출을 책임진다.

5.5. 인권

북마케도니아는 유럽 인권 조약, 유엔 난민 지위 협약 및 고문 방지 협약의 서명국이며, 헌법은 모든 마케도니아 시민에게 기본적인 인권을 보장한다.

인권 단체에 따르면, 2003년에는 재판 외 처형, 인권 운동가 및 야당 언론인에 대한 위협 및 협박, 경찰에 의한 고문 혐의가 의심되었다. 소수 민족, 특히 알바니아계에 대한 차별과 사회적 폭력은 여전히 문제로 지적되고 있다. 롬족은 특히 열악한 생활 환경과 사회적 차별에 직면해 있다. 언론의 자유는 법적으로 보장되지만, 정치적 압력과 언론인에 대한 위협이 보고되기도 한다. 여성에 대한 폭력과 인신매매 문제도 지속적인 우려 사항이다. 성소수자(LGBTQI+) 커뮤니티는 차별과 사회적 편견에 직면하고 있으며, 동성 파트너십에 대한 법적 인정은 아직 이루어지지 않았다. 정부는 인권 상황 개선을 위한 노력을 기울이고 있으나, 국제 사회는 지속적인 개혁과 이행을 촉구하고 있다.

6. 행정 구역

북마케도니아의 통계 지방은 법적 및 통계적 목적으로만 존재한다. 지방은 다음과 같다:

- 동부

- 북동부

- 펠라고니아

- 폴로그

- 스코페

- 남동부

- 남서부

- 바르다르

2004년 8월, 북마케도니아는 84개 지방 자치체(마케도니아어: општини옵슈티니마케도니아어, 단수: општина옵슈티나마케도니아어)로 재편되었다. 이 중 10개 지방 자치체는 수도이자 지방 자치의 독립 단위인 스코페시를 구성한다.

현재 대부분의 지방 자치체는 1996년 9월에 설립된 이전 123개 지방 자치체에서 변경되지 않았거나 단순히 합병된 것이다. 다른 지방 자치체는 통합되거나 경계가 변경되었다. 이전에는 지방 정부가 34개의 행정 구역, 코뮌 또는 군(또한 옵슈티니)으로 조직되었다.

7. 경제

북마케도니아는 독립 이후 시장 경제로 전환하면서 상당한 경제 개혁을 겪었다. 주요 경제 정책으로는 외국인 투자 유치와 중소기업 육성에 중점을 두고 있으며, 단일세 도입과 같은 조치를 시행했다. 국내총생산(GDP)은 꾸준히 성장했으나, 실업률은 여전히 높은 수준이다. 주요 산업은 제조업(광업 및 건설 포함), 농업, 서비스업이며, 최근에는 자동차 부품, 화학제품 등의 수출이 증가하고 있다. 유럽 연합(EU)이 주요 교역 상대국이며, 관광 산업 또한 오흐리드 호수 등을 중심으로 중요한 경제적 역할을 하고 있다.

7.1. 경제 현황과 정책

1991년 독립 이후 북마케도니아는 상당한 경제 개혁을 거쳤으며, 2009년 세계은행이 평가한 178개국 중 4번째 "최고 개혁 국가"로 선정되었다. 최근 몇 년간 무역이 GDP의 90% 이상을 차지하는 개방 경제를 발전시켰다. 1996년부터 북마케도니아는 꾸준하지만 느린 경제 성장을 보였으며, 2005년 GDP는 3.1% 성장했다. 이 수치는 2006년~2010년 기간 동안 평균 5.2%로 증가할 것으로 예상되었다. 정부는 인플레이션 억제 노력에 성공하여 2006년 물가상승률은 3%, 2007년에는 2%에 불과했으며, 외국인 투자 유치와 중소기업(SME) 발전을 촉진하는 정책을 시행했다.

현 정부는 외국인 투자 유치 매력을 높이기 위해 단일세 제도를 도입했다. 단일세율은 2007년 12%였고, 2008년에는 10%로 더욱 낮아졌다.

2005년 현재 북마케도니아의 실업률은 37.2%였고, 2006년 현재 빈곤율은 22%였다. 다수의 고용 대책과 다국적 기업 유치 성공에 힘입어 북마케도니아 국가통계청에 따르면 2015년 1분기 실업률은 27.3%로 감소했다. 외국인 직접 투자에 대한 정부의 정책과 노력은 특히 자동차 산업을 중심으로 여러 세계적인 제조 회사의 현지 자회사 설립으로 이어졌다. 예로는 존슨 컨트롤스, 반훌, 존슨 매티, 리어, 비스테온, 코스탈 그룹, 젠텀 인코퍼레이티드, 드렉슬마이어 그룹, 크롬베르크 & 슈베르트, 마르카르트 그룹, 암페놀, 테크노 호스 S.p.A., KEMET 코퍼레이션, 키 세이프티 시스템즈, ODW-일렉트릭 GmbH 등이 있다.

GDP 구조 측면에서 2013년 현재 제조업(광업 및 건설 포함)이 GDP의 21.4%로 가장 큰 비중을 차지했으며, 이는 2012년 21.1%에서 증가한 수치이다. 무역, 운송 및 숙박 부문은 2013년 GDP의 18.2%를 차지하여 2012년 16.7%에서 증가했으며, 농업은 전년도 9.1%에서 증가한 9.6%를 차지했다.

대외 무역 측면에서 2014년 국가 수출에 가장 크게 기여한 부문은 "화학 및 관련 제품"으로 21.4%를 차지했으며, "기계 및 운송 장비" 부문이 21.1%로 그 뒤를 이었다. 2014년 북마케도니아의 주요 수입 부문은 "주로 재료별로 분류된 제조품"이 34.2%, "기계 및 운송 장비"가 18.7%, "광물 연료, 윤활유 및 관련 재료"가 총 수입의 14.4%를 차지했다. 2014년 대외 무역의 68.8%가 EU와 이루어졌으며, 이는 EU가 북마케도니아의 단연코 가장 큰 교역 상대국임을 의미한다(독일 23.3%, 영국 7.9%, 그리스 7.3%, 이탈리아 6.2% 등). 2014년 총 대외 무역의 거의 12%가 서부 발칸 국가들과 이루어졌다. 2007년 북마케도니아의 정보 기술 시장은 전년 대비 63.8% 증가하여 아드리아해 지역에서 가장 빠르게 성장했다.

북마케도니아는 재정적으로 어려움을 겪는 사람들의 비율이 가장 높은 국가 중 하나로, 시민의 72%가 가계 소득으로 "어렵게" 또는 "매우 어렵게" 생활할 수 있다고 답했지만, 북마케도니아는 크로아티아와 함께 이 통계에서 증가를 보고하지 않은 서부 발칸의 유일한 국가였다. 부패와 상대적으로 비효율적인 법률 시스템 또한 성공적인 경제 개발에 상당한 제약으로 작용한다. 북마케도니아는 여전히 유럽에서 1인당 GDP가 가장 낮은 국가 중 하나이다. 더욱이, 국가의 회색 시장은 GDP의 거의 20%에 달하는 것으로 추정된다. 2017년 1인당 구매력 평가 기준 GDP는 EU 평균의 36%에 머물렀다. 구매력 평가 기준 1인당 국내 총생산이 9157 USD이고 인간 개발 지수가 0.701인 북마케도니아는 대부분의 구 유고슬라비아 국가보다 덜 발달했으며 경제 규모도 상당히 작다.

7.2. 주요 산업

북마케도니아의 주요 산업은 제조업, 농업, 서비스업으로 나뉜다.

- 제조업: 광업, 금속 가공, 화학, 섬유, 식품 가공, 담배, 건설 등이 주요 분야이다. 특히 자동차 부품 산업이 외국인 투자 유치를 통해 성장하고 있다. 부크참(Bučim) 구리 광산, 사사(Sasa) 아연-납 광산 등이 운영 중이며, 철강 산업도 중요한 부분을 차지한다.

- 농업: 전체 국토 면적 중 농경지가 차지하는 비중이 높으며, 주요 작물로는 포도, 담배, 채소(토마토, 고추 등), 과일(사과, 자두 등), 곡물(밀, 옥수수 등)이 있다. 특히 포도주 생산은 오랜 전통을 가지고 있으며, 티크베시(Tikveš) 지역이 주요 포도주 생산지이다. 양, 염소 등 축산업도 이루어진다.

- 서비스업: 관광, 무역, 금융, 통신 등이 서비스업의 주요 분야이다. 오흐리드 호수를 비롯한 자연 및 문화유산은 관광객 유치에 기여하고 있으며, 정부는 관광 인프라 개선에 노력하고 있다.

7.3. 무역

유고슬라비아 전쟁 발발과 세르비아 몬테네그로에 대한 제재 부과는 유고슬라비아 해체 이전 시장의 60%를 차지했던 세르비아로 인해 국가 경제에 큰 피해를 입혔다. 1994년~1995년 그리스가 공화국에 무역 금수 조치를 가했을 때 경제도 영향을 받았다. 1995년 11월 보스니아 전쟁 종식과 그리스 금수 조치 해제로 어느 정도 안정을 되찾았지만, 1999년 코소보 전쟁과 2001년 알바니아 위기는 추가적인 불안정을 야기했다.

그리스 금수 조치 종료 이후 그리스는 북마케도니아의 가장 중요한 사업 파트너가 되었다. 많은 그리스 기업들이 옥타 정유소, 제빵 회사 지토 룩스(Zhito Luks), 프릴레프의 대리석 광산, 비톨라의 섬유 시설 등 북마케도니아의 이전 국영 기업들을 인수하여 2만 명을 고용하고 있다. 석유 부문에서 북마케도니아로 사업을 이전한 것은 석유 시장에서 그리스의 부상 때문이었다.

다른 주요 파트너는 독일, 이탈리아, 미국, 슬로베니아, 오스트리아, 터키이다.

2014년 기준 주요 수출품은 화학제품, 기계 및 운송장비, 의류, 철강 등이며, 주요 수입품은 기계류, 자동차, 광물 연료, 식료품 등이다. 주요 교역 상대국은 유럽 연합(특히 독일, 영국, 그리스, 이탈리아)이며, 서부 발칸 국가들과의 교역도 활발하다.

7.4. 관광

관광업은 북마케도니아 경제에서 중요한 역할을 하며, 2016년 GDP의 6.7%를 차지했다. 그해 관광 수입은 385억 데나르( 6.16 억 EUR)로 추정되었다. 독립 이후 관광 실적에 가장 심각한 부정적 영향을 미친 것은 2001년에 발생한 무력 충돌 때문이었다. 그 이후 외국인 방문객 수는 증가하여 2011년에는 14.6% 증가했다. 2019년 북마케도니아는 1,184,963명의 관광객을 맞이했으며, 그중 757,593명이 외국인이었다. 가장 많은 관광객은 튀르키예, 이웃 국가인 세르비아, 그리스, 불가리아, 폴란드 및 기타 서유럽 국가 출신이다. 2017년에 이 나라를 방문한 백만 명의 관광객 중 약 60%가 스코페와 국가 남서부 지역에 집중되었다.

가장 중요한 관광 분야는 오흐리드, 프레스파, 도이란에 있는 세 개의 호수와 다양한 크기의 50개 이상의 작은 빙하 호수가 있는 호수 관광, 그리고 2,000미터가 넘는 16개의 산이 있는 산악 관광이다. 다른 관광 형태로는 농촌 및 생태 관광, 도시 관광 및 문화 관광이 있으며, 이는 요리법, 전통 음악, 문화 축제 및 문화 유적지를 통해 나타난다.

8. 기반 시설

북마케도니아는 도로, 철도, 항공 등 기본적인 교통망을 갖추고 있으나, 현대화 및 확충이 필요한 상황이다. 에너지 공급은 주로 화력 발전과 수력 발전에 의존하며, 통신 분야는 유무선 통신망과 인터넷 보급이 확대되고 있다. 교육 시스템은 초등교육부터 고등교육까지 제공되며, 여러 국립 및 사립 대학이 운영 중이다.

8.1. 교통

북마케도니아는(몬테네그로, 보스니아 헤르체고비나, 코소보와 함께) 구 유고슬라비아의 저개발 남부 지역에 속한다. 유고슬라비아 내부 시장이 붕괴되고 베오그라드로부터의 보조금이 중단되면서 독립 후 심각한 경제적 어려움을 겪었다. 또한, 시장 경제로 전환하는 과정에서 다른 구 사회주의 동유럽 국가들이 직면했던 많은 문제들과 유사한 문제에 직면했다. 주요 육상 및 철도 수출 경로는 세르비아를 통과하며, 여전히 불안정하고 높은 통과 비용으로 인해 이전에는 수익성이 높았던 초기 채소 시장의 독일 수출에 영향을 미치고 있다.

북마케도니아는 발칸반도 중앙에 위치한 내륙국으로, 국가의 주요 교통로는 반도의 여러 지역을 연결하는 것이다(발칸 횡단 연결). 특히 중요한 것은 그리스와 나머지 유럽을 연결하는 남북 연결 및 바르다르 계곡이다. 2019년 현재, 도로 길이는 1.06 만 km이며, 그중 약 6000 km가 포장도로이다.

2019년 현재 북마케도니아의 철도망 총 길이는 922 km이다. 마케돈스키 젤레즈니치가 운영하는 가장 중요한 철도 노선은 세르비아 국경-쿠마노보-스코페-벨레스-게브겔리야-그리스 국경 노선이다. 2001년부터 벨야코브치 철도 노선이 건설 중이며, 이는 불가리아 국경까지 이어져 스코페-소피아 직통 연결을 제공할 것이다. 국가의 가장 중요한 철도 허브는 스코페이며, 다른 두 곳은 벨레스와 쿠마노보이다.

북마케도니아 우편은 우편 교통 제공을 위한 국영 회사이다. 1992년 PTT 마케도니아로 설립되었다. 1993년 세계 우편 연합에 가입했으며, 1997년 PTT 마케도니아는 마케도니아 텔레콤과 마케도니아 우편(나중에 북마케도니아 우편으로 개명)으로 분리되었다.

수상 운송의 경우, 주로 관광 목적으로 오흐리드호와 프레스파호를 통한 호수 교통만 개발되었다.

북마케도니아에는 공식적으로 17개의 공항이 있으며, 그중 11개는 견고한 기질을 가지고 있다. 국제공항은 스코페 국제공항과 오흐리드 성 바오로 사도 공항 두 곳이다.

8.2. 교육

고등 교육은 스코페 성 키릴로스·메토디오스 대학교, 비톨라 성 클레멘트 대학교, 슈티프 고체 델체프 대학교, 테토보 국립대학교, 오흐리드 성 바오로 사도 정보과학기술대학교 등 5개 국립대학교에서 받을 수 있다. 유럽 대학교, 스베티 니콜레 슬라브 대학교, 남동유럽 대학교 등 다수의 사립 대학교 기관도 있다. 북마케도니아는 2024년 세계 혁신 지수에서 58위를 차지했다.

미국 국제개발처(USAID)는 '마케도니아 커넥츠'라는 프로젝트를 후원하여 북마케도니아를 세계 최초의 전 지역 광대역 무선 국가로 만들었다. 교육과학부는 현재 461개 학교(초·중등학교)가 인터넷에 연결되어 있다고 보고했다. 또한, 인터넷 서비스 제공자(On.net)는 국가 내 11개 주요 도시/읍에 WIFI 서비스를 제공하기 위해 MESH 네트워크를 구축했다. 북마케도니아의 국립도서관인 성 오흐리드 클레멘트 국립·대학교 도서관은 스코페에 있다.

8.3. 통신과 언론

북마케도니아의 통신 인프라는 유선 및 무선 통신망으로 구성된다. 마케돈ски телеком(Makedonski Telekom)이 주요 유선 통신 사업자이며, 이동통신 시장에는 A1 마케도니아(A1 Makedonija)와 마케돈스키 텔레콤의 T-모바일 마케도니아(T-Mobile Macedonia, 현재는 마케돈스키 텔레콤 브랜드로 통합)가 주요 사업자로 경쟁하고 있다. 인터넷 보급률은 꾸준히 증가하고 있으며, 광대역 인터넷 서비스가 도시 지역을 중심으로 확대되고 있다.

주요 대중 매체로는 국영 방송사인 마케도니아 라디오 텔레비전(MRT)이 있으며, 여러 민영 텔레비전 채널(예: 시텔(Sitel), 카날 5(Kanal 5), 테ል마(Telma), 알파 TV(Alfa TV), 알사트-M(Alsat-M))과 라디오 방송국이 운영 중이다. 신문으로는 노바 마케도니야(Nova Makedonija), 우트린스키 베스니크(Utrinski vesnik), 드네브니크(Dnevnik), 베스트(Vest), 포커스(Fokus), 베체르(Večer) 등이 발행되고 있다. 언론의 자유는 헌법으로 보장되지만, 정치적 영향력과 경제적 어려움이 언론 환경에 영향을 미치기도 한다.

9. 사회

북마케도니아 사회는 다민족, 다종교, 다언어의 특징을 지닌다. 인구의 다수는 마케도니아인이며, 알바니아인이 가장 큰 소수 민족 집단이다. 그 외에도 터키인, 로마인, 세르비아인 등 다양한 민족이 공존한다. 종교적으로는 마케도니아 정교회가 주를 이루며, 이슬람교도 상당한 비중을 차지한다. 공용어는 마케도니아어와 알바니아어이며, 각 소수 민족 언어도 특정 지역에서 사용된다. 수도 스코페를 비롯한 주요 도시들은 각기 다른 역사적, 문화적 배경을 지니고 있다.

9.1. 인구와 민족

최근 2021년 인구 조사 결과에 따르면 북마케도니아의 총인구는 1,836,713명이다. 국가의 인구 밀도는 km2당 72.2명이며, 인구의 평균 연령은 40.08세이다. 598,632 가구가 기록되었으며, 가구당 평균 가구원 수는 3.06명이다. 국가의 성비는 여성 50.4%, 남성 49.6%이다.

2021년 인구 조사 자료에 따르면, 마케도니아인이 58.44%로 국가에서 가장 큰 민족 집단이며, 알바니아인이 24.30%로 두 번째로 큰 집단이다. 이들은 주로 국가 북서부 지역을 차지한다. 그 뒤를 이어 터키인(3.86%), 로마인(2.53%), 세르비아인(1.30%), 보스니아인(0.87%), 아로마니아인 및 메글레노-루마니아인(0.47%) 순이다. 기타 민족은 1.03%이며, 응답을 거부하거나 무응답한 경우는 7.20%였다. 일부 비공식 추정치에 따르면 로마인은 최대 26만 명에 이를 수 있다.

9.2. 종교

2021년 북마케도니아의 종교 분포는 다음과 같다: 동방 정교회가 인구의 46.1%로 가장 큰 비중을 차지하며, 이들 대다수는 마케도니아 정교회에 속한다. 이슬람교는 32.2%로 두 번째로 큰 종교 집단이다. 다양한 기타 기독교 교파가 13.9%를 차지하며, 로마 가톨릭교회는 0.4%이다. 종교가 없는 경우는 0.1%이며, 기타 종교를 믿거나 응답하지 않은 경우는 7.3%로 나타났다. 북마케도니아는 코소보(96%), 터키(90%), 알바니아(59%), 보스니아 헤르체고비나(51%)에 이어 유럽에서 다섯 번째로 무슬림 비율이 높은 국가이다.

대부분의 무슬림은 알바니아인, 터키인, 로마인 또는 보스니아인이며, 소수의 마케도니아인 무슬림도 있다.

2011년 말 기준 전국에는 1,842개의 교회와 580개의 모스크가 있었다. 정교회와 이슬람 종교 공동체는 스코페에 중등 종교 학교를 운영하고 있다. 수도에는 정교회 신학교가 있다. 마케도니아 정교회는 10개 교구(국내 7개, 해외 3개)를 관할하며, 10명의 주교와 약 350명의 사제가 있다. 매년 모든 교구에서 총 3만 명이 세례를 받는다.

1967년 자체 독립을 선언한 마케도니아 정교회는 세르비아 정교회 및 콘스탄티노폴리스 세계총대주교청과의 관계를 회복한 2022년까지 다른 정교회로부터 인정받지 못했으며, 이후 다른 교회들로부터 인정을 받았다.

마케도니아 정교회의 반응은 새로운 오흐리드 대주교구와의 모든 관계를 끊고 세르비아 정교회 주교들의 북마케도니아 입국을 막는 것이었다. 요반 주교는 세르비아 정교회 달력과 소책자를 배포하여 "마케도니아 정교회를 중상하고 현지 시민들의 종교적 감정을 해쳤다"는 이유로 18개월 동안 투옥되었다.

마케도니아 그리스 가톨릭교회는 북마케도니아에 약 11,000명의 신자를 두고 있다. 이 교회는 1918년에 설립되었으며, 주로 가톨릭으로 개종한 사람들과 그 후손들로 구성되어 있다. 이 교회는 비잔티움 전례를 따르며 로마 및 동방 가톨릭교회와 완전한 일치를 이루고 있다. 전례 예배는 마케도니아어로 거행된다.

소규모 개신교 공동체가 있다. 이 나라에서 가장 유명한 개신교도는 고 보리스 트라이코프스키 대통령이다. 그는 공화국에서 가장 크고 오래된 개신교 교회인 감리교 공동체 출신으로, 19세기 후반으로 거슬러 올라간다. 1980년대 이후 개신교 공동체는 부분적으로는 새로운 신앙심과 부분적으로는 외부 선교 지원을 통해 성장했다.

제2차 세계 대전 직전 약 7,200명에 달했던 이 나라의 유대인 공동체는 전쟁 중 거의 완전히 파괴되어 단 2%만이 홀로코스트에서 살아남았다. 해방과 전쟁 종식 후 대부분은 이스라엘로 이주하기로 결정했다. 오늘날 이 나라의 유대인 공동체는 약 200명으로, 거의 모두 스코페에 거주한다. 대부분의 마케도니아 유대인은 15세기 카스티야, 아라곤 및 포르투갈에서 추방된 난민의 후손인 세파르딤이다.

9.3. 언어

북마케도니아 전역과 국제 관계에서 국가적, 공식적 언어는 마케도니아어이다. 2019년부터 알바니아어는 국가 차원에서 공동 공식 언어가 되었다(국방, 중앙 경찰, 통화 정책 제외). 마케도니아어는 남슬라브어군의 동부 지파에 속하며, 알바니아어는 인도유럽어족 내에서 독립적인 어파를 차지한다. 인구의 최소 20%가 다른 소수 민족인 지방 자치 단체에서는 해당 개별 언어가 마케도니아어 및 알바니아어와 함께 또는 마케도니아어만으로 지방 정부의 공식 목적으로 사용된다.

마케도니아어는 표준 불가리아어와 밀접하게 관련되어 있으며 상호 의사 소통성이 있다. 또한 표준 세르비아어 및 주로 세르비아 남동부와 불가리아 서부(그리고 국가 북동쪽 구석의 화자들)에서 사용되는 중간 토르라크 방언/쇼프 방언과도 일부 유사점이 있다. 표준어는 제2차 세계 대전 이후에 표준화되었으며 활발한 문학 전통을 축적해 왔다.

마케도니아어와 알바니아어 외에 상당수의 화자를 가진 소수 언어로는 터키어(발칸 가가우즈어 포함), 롬어, 세르비아어/보스니아어, 아로마니아어(메글레노-루마니아어 포함) 등이 있다. 마케도니아 수어는 어린 시절 구어를 습득하지 못한 청각 장애인 공동체의 주요 언어이다.

마지막 인구 조사에 따르면, 북마케도니아 시민 1,344,815명이 마케도니아어를 사용한다고 밝혔고, 507,989명이 알바니아어, 71,757명이 터키어, 38,528명이 롬어, 24,773명이 세르비아어, 8,560명이 보스니아어, 6,884명이 아로마니아어, 19,241명이 기타 언어를 사용한다고 밝혔다.

9.4. 주요 도시

| 순위 | 도시 | 지방 | 인구 | 대표 이미지 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 스코페 | 스코페 | 526,502 |  |

| 2 | 쿠마노보 | 북동부 | 75,051 |  |

| 3 | 비톨라 | 펠라고니아 | 69,287 |  |

| 4 | 프릴레프 | 펠라고니아 | 63,308 |  |

| 5 | 테토보 | 폴로그 | 63,176 | |

| 6 | 슈티프 | 동부 | 42,000 | |

| 7 | 벨레스 | 바르다르 | 40,664 | |

| 8 | 오흐리드 | 남서부 | 38,818 | |

| 9 | 스트루미차 | 남동부 | 33,825 | |

| 10 | 고스티바르 | 폴로그 | 32,814 | |

| 11 | 카바다르치 | 바르다르 | 32,038 | |

| 12 | 코차니 | 동부 | 24,632 | |

| 13 | 키체보 | 남서부 | 23,428 | |

| 14 | 게브겔리야 | 남동부 | 15,156 | |

| 15 | 스트루가 | 남서부 | 15,009 | |

| 16 | 라도비시 | 남동부 | 14,460 | |

| 17 | 크리바팔란카 | 북동부 | 13,481 | |

| 18 | 네고티노 | 바르다르 | 12,488 | |

| 19 | 데바르 | 남서부 | 11,735 | |

| 20 | 스베티니콜레 | 동부 | 11,728 |

10. 문화

북마케도니아는 예술, 건축, 시, 음악 분야에서 풍부한 문화유산을 보유하고 있다. 고대부터 보호되어 온 종교 유적지가 많으며, 매년 시, 영화, 음악 축제가 열린다. 마케도니아 음악 양식은 비잔티움 교회 음악의 강한 영향을 받아 발전했다. 북마케도니아에는 주로 11세기에서 16세기 사이에 그려진 상당수의 비잔티움 프레스코화가 보존되어 있다. 수천 제곱미터에 달하는 프레스코화가 보존되어 있으며, 대부분 매우 양호한 상태로 마케도니아 교회 회화파의 걸작으로 평가받는다. 북마케도니아 요리는 발칸 요리의 대표적인 형태로, 지중해 및 중동(오스만) 요리의 영향을 받았으며, 이탈리아, 독일, 동유럽(특히 헝가리) 요리의 영향도 일부 받았다.

10.1. 예술과 건축

북마케도니아의 전통 예술은 주로 정교회 종교 예술과 민속 예술로 대표된다. 특히 비잔티움 프레스코화는 세계적으로 유명하며, 오흐리드 지역의 성 소피아 성당, 성 판텔레이몬 성당 등에는 11세기부터 14세기에 걸쳐 제작된 뛰어난 프레스코화들이 잘 보존되어 있다. 이 프레스코화들은 생생한 색채와 인물 묘사가 특징이며, 비잔티움 예술의 중요한 흐름을 보여준다. 민속 예술로는 목각, 도자기, 자수, 전통 의상 등이 발달했으며, 각 지역마다 독특한 문양과 기법을 가지고 있다.

현대 미술은 20세기 초부터 발전하기 시작했으며, 유럽의 다양한 미술 사조의 영향을 받으면서도 독자적인 스타일을 구축해왔다. 니콜라 마르티노스키, 디미타르 판딜로프 등은 초기 현대 미술을 대표하는 화가들이다.

건축 양식은 고대 로마 시대의 유적부터 비잔티움 양식의 교회, 오스만 제국 시대의 모스크와 전통 가옥, 그리고 현대 건축물에 이르기까지 다양하다. 스코페의 옛 바자르 지역에는 오스만 시대의 건축물들이 잘 보존되어 있으며, 1963년 스코페 대지진 이후 단게 겐조 등 세계적인 건축가들이 참여하여 현대적인 도시 계획에 따라 재건된 건축물들도 중요한 부분을 차지한다. 최근에는 "스코페 2014" 프로젝트를 통해 신고전주의 및 바로크 양식의 대형 건축물들이 다수 건설되기도 했다.

10.2. 음악과 문학

북마케도니아의 전통 음악은 발칸반도의 다양한 민족 음악 요소와 비잔티움 교회 음악의 영향을 받아 독특하게 발전했다. '찰기야'(чалгија찰기야마케도니아어)라고 불리는 전통 악기 연주단은 결혼식이나 축제에서 중요한 역할을 하며, 클라리넷, 바이올린, 아코디언, 툼베레키(북의 일종) 등의 악기를 사용한다. 민요는 서정적이고 애절한 가락이 특징이며, 역사적 사건이나 사랑, 일상생활 등을 주제로 한다. 에스마 레제포바는 세계적으로 유명한 로마계 마케도니아 가수로, '로마 음악의 여왕'으로 불렸다. 현대 음악은 팝, 록, 재즈 등 다양한 장르가 공존하며, 토셰 프로에스키는 발칸 지역 전체에서 큰 인기를 얻었던 가수이다.

북마케도니아 문학은 중세 시대 오흐리드의 클레멘트와 나움 오흐리드스키에 의해 시작된 슬라브 문학 전통에 뿌리를 두고 있다. 이들은 키릴 문자를 보급하고 종교 문헌을 번역하며 마케도니아 문학의 기초를 다졌다. 오스만 제국 시대에는 구전 문학이 주를 이루었으나, 19세기 민족 부흥 운동과 함께 근대 문학이 태동했다. 그리고르 파를리체프, 밀라디노프 형제(디미타르와 콘스탄틴)는 이 시기 대표적인 시인이자 민속학자였다. 20세기에는 코초 라친, 블라제 코네스키, 슬라프코 야네프스키 등이 현대 마케도니아 문학을 이끌었으며, 이들은 시, 소설, 희곡 등 다양한 장르에서 마케도니아 민족의 정체성과 역사, 사회 문제를 다루었다. 현대에도 활발한 문학 활동이 이어지고 있으며, 스트루가 시의 저녁 국제 시 축제는 세계적으로 권위 있는 문학 행사 중 하나이다.

10.3. 요리

북마케도니아 요리는 발칸반도 요리의 대표적인 형태로, 지중해 요리와 중동 요리(오스만 요리)의 영향을 받았으며, 이탈리아 요리, 독일 요리, 동유럽(특히 헝가리 요리) 요리의 영향도 어느 정도 받았다. 북마케도니아의 비교적 따뜻한 기후는 다양한 채소, 허브, 과일이 자라기에 훌륭한 조건을 제공한다. 따라서 마케도니아 요리는 특히 다양하다.

마케도니아 요리는 또한 유제품, 와인, 그리고 라키야와 같은 현지 알코올 음료의 다양성과 품질로도 유명하다. 타브체 그라브체(콩 요리)와 마스티카(아니스 향 리큐어)는 각각 북마케도니아의 국민 요리와 국민 음료로 간주된다. 다른 중요한 요리로는 주요리과 함께 나오는 전채 요리이자 곁들임 요리인 숍스카 샐러드, 아이바르(고추와 가지로 만든 소스), 속을 채운 고추, 파스트르마일리야(고기를 얹은 파이) 등이 있다.

10.4. 스포츠

축구, 핸드볼, 농구는 북마케도니아에서 가장 인기 있는 스포츠이다. 북마케도니아 축구 국가대표팀은 북마케도니아 축구 연맹이 관리한다. 홈구장은 토셰 프로에스키 아레나이다. 2003년 11월 UEFA 창립 50주년을 기념하여 다르코 판체프가 지난 50년간 가장 뛰어난 선수로 마케도니아의 골든 플레이어로 선정되었다. 그는 1991년 유러피언 골든슈를 수상했으며, 1991년 유러피언컵 결승전에서 결승 페널티킥을 성공시켜 츠르베나 즈베즈다에게 50년 역사상 처음으로 유럽 축구에서 가장 권위 있는 트로피를 안겨준 것으로 가장 잘 알려져 있다. 2020년, 국가대표팀은 국가 역사상 최초의 메이저 대회인 UEFA 유로 2020(2021년 개최)에 진출했다.

핸드볼은 이 나라의 또 다른 중요한 단체 스포츠이다. 마케도니아 클럽들은 유럽 대회에서 성공을 거두었다. RK 바르다르는 2016-17 시즌과 2018-19 시즌 EHF 챔피언스리그에서 우승했으며, 코메탈 조르체 페트로프 스코페는 2002년 EHF 여자 챔피언스리그에서 우승했다. 2008년 유럽 여자 핸드볼 선수권 대회가 스코페와 오흐리드에서 개최되었으며, 여자 국가대표팀은 7위를 차지했다. 남자 국가대표팀은 유럽 및 세계 선수권 대회에 여러 차례 출전했으며, 유럽 선수권 대회에서는 5위(2012년), 세계 선수권 대회에서는 9위(2015년)가 최고 성적이다.

북마케도니아 남자 농구 국가대표팀은 국제 농구 대회에서 북마케도니아를 대표한다. 이 팀은 1992년에 창설되어 1993년에 FIBA에 가입한 북마케도니아 농구 연맹이 운영한다. 북마케도니아는 이후 세 차례 유로바스켓에 참가했으며, 2011년 4위가 최고 성적이다. 홈 경기는 스코페의 보리스 트라이코프스키 스포츠 센터에서 치른다. 페로 안티치는 최초의 마케도니아 농구 선수로 NBA에서 뛰었다. 그는 또한 세 번의 유로리그 우승을 차지했다.

여름철에는 오흐리드호에서 오흐리드 수영 마라톤이 매년 열리며, 겨울철에는 북마케도니아의 겨울 스포츠 센터에서 스키를 즐길 수 있다. 북마케도니아는 올림픽에도 참가한다. 올림픽 참가는 북마케도니아 올림픽 위원회가 주관한다. 마고메트 이브라기모프는 2000년 하계 올림픽 레슬링 자유형 85kg급 경기에 마케도니아 대표로 출전하여 동메달을 획득했는데, 이는 독립 국가 최초의 메달이었다. 북마케도니아 태생의 레슬링 선수 샤반 트르스테나와 샤반 세이디우, 복싱 선수 레제프 레제포프스키와 아체 루세프스키는 유고슬라비아 올림픽 대표팀의 일원으로 올림픽 메달을 획득했다.

10.5. 영화

북마케도니아의 영화 제작 역사는 110년이 넘는다. 현재 국가 영토에서 제작된 최초의 영화는 1895년 비톨라에서 야나키와 밀톤 마나키가 제작했다. 지난 세기 동안 영화 매체는 마케도니아 사람들의 역사, 문화, 일상생활을 묘사해 왔다. 수년에 걸쳐 많은 마케도니아 영화가 전 세계 영화제에 출품되었으며, 이들 영화 중 여러 편이 권위 있는 상을 수상했다. 최초의 마케도니아 장편 영화는 1952년에 개봉된 보이슬라프 나노비치 감독의 프로시나(Фросина프로시나마케도니아어)이다.

최초의 컬러 장편 영화는 오스만 제국 마케도니아의 개신교 선교사에 관한 영화인 미스 스톤(Мис Стон미스 스톤마케도니아어)이었다. 이 영화는 1958년에 개봉되었다. 북마케도니아에서 가장 높은 수익을 올린 장편 영화는 발칸칸(Бал-Кан-Кан발칸칸마케도니아어)으로, 첫해에만 50만 명이 넘는 관객을 동원했다. 1994년 밀초 만체프스키 감독의 영화 비포 더 레인은 아카데미 국제영화상 부문에 후보로 올랐다. 만체프스키는 이후 더스트와 그림자들을 각본 및 감독하며 이 나라에서 가장 저명한 현대 영화 제작자로 활동하고 있다. 2020년, 타마라 코테프스카와 류보미르 스테파노프가 감독한 다큐멘터리 허니랜드 (2019)는 제92회 아카데미상에서 국제장편영화상과 장편다큐멘터리상 부문에 후보로 올라, 두 부문 모두에 후보로 오른 최초의 비픽션 영화가 되었다.

10.6. 국경일과 공휴일

북마케도니아의 주요 공휴일은 다음과 같다:

| 날짜 | 영어 명칭 | 마케도니아어 명칭 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 1월 1일~2일 | 새해 | Нова Година노바 고디나마케도니아어, Nova Godina | |

| 1월 7일 | 성탄절 (정교회) | Прв ден Божиќ프르프 덴 보지치마케도니아어, Prv den Božiḱ | |

| 4월/5월 | 성금요일 (정교회) | Велики Петок벨리키 페토크마케도니아어, Veliki Petok | 정교회 부활절과 다른 부활절 날짜는 일치하지 않음; 부활절 날짜 목록 참조 |

| 4월/5월 | 부활절 일요일 (정교회) | Прв ден Велигден프르프 덴 벨리그덴마케도니아어, Prv den Veligden | |

| 4월/5월 | 부활절 월요일 (정교회) | Втор ден Велигден프토르 덴 벨리그덴마케도니아어, Vtor den Veligden | |

| 5월 1일 | 노동절 | Ден на трудот덴 나 트루도트마케도니아어, Den na trudot | |

| 5월 24일 | 성 키릴로스와 메토디오스의 날 | Св. Кирил и Методиј, Ден на сèсловенските просветители스베티 키릴 이 메토디ј, 덴 나 세슬로벤스키테 프로스베티텔리마케도니아어; Sv. Kiril i Metodij, Den na sèslovenskite prosvetiteli | |

| 8월 2일 | 공화국의 날 | Ден на Републиката덴 나 레푸블리카타마케도니아어, Den na Republikata | 1944년 공화국 수립일, 또한 1903년 일린덴 봉기일. |

| 9월 8일 | 독립기념일 | Ден на независноста덴 나 네자비스노스타마케도니아어, Den na nezavisnosta | 유고슬라비아로부터의 독립일 |

| 10월 11일 | 마케도니아 봉기의 날 | Ден на востанието덴 나 보스타니에토마케도니아어, Den na vostanieto | 1941년 제2차 세계 대전 중 반파시스트 전쟁 시작일 |

| 10월 23일 | 마케도니아 혁명 투쟁의 날 | Ден на македонската револуционерна борба덴 나 마케돈스카타 레볼루치오네르나 보르바마케도니아어,Den na makedonskata revolucionarna borba | 1893년 내부 마케도니아 혁명 기구(IMRO) 설립일. |

| 샤왈 1일 | 이드 알피트르 | Рамазан Бајрам라마잔 바이람마케도니아어, Ramazan Bajram | 이동 가능, 이슬람력 참조 |

| 12월 8일 | 오흐리드의 클레멘트 성인 기념일 | Св. Климент Охридски스베티 클레멘트 오흐리드스키마케도니아어, Sv. Kliment Ohridski |

이 외에도 여러 주요 종교 및 소수 민족 공휴일이 있다.

10.7. 국가 상징

- 국기: 1995년에 채택된 공식 국기는 붉은 바탕에 노란색 태양이 여덟 개의 넓어지는 햇살을 붉은 바탕 가장자리까지 뻗치는 모습이다.

- 국장: 1991년 독립 후, 북마케도니아는 1946년 7월 27일 제2차 임시 회기에서 마케도니아 인민 공화국 인민의회가 채택하고 나중에 마케도니아 사회주의 연방 공화국 헌법 제8조에 의해 변경된 국장을 유지했다. 국장은 밀, 담배, 양귀비 이삭으로 이루어진 이중으로 구부러진 화환으로 구성되며, 전통 민속 의상 자수가 놓인 리본으로 묶여 있다. 이러한 원형 공간의 중앙에는 산, 강, 호수, 태양이 있다. 이 모든 것은 "우리나라의 풍요로움, 우리의 투쟁, 그리고 우리의 자유"를 상징한다고 한다.