1. 생애

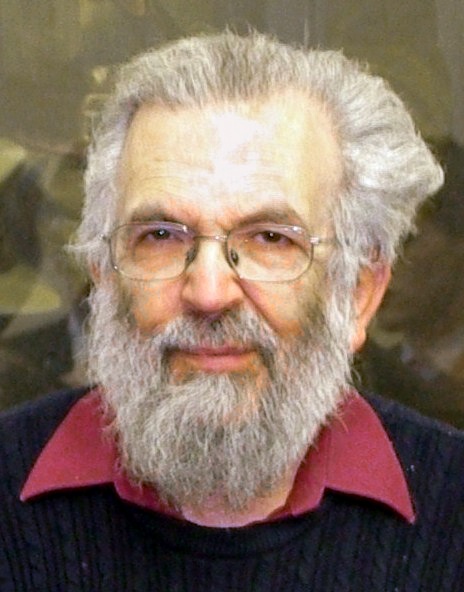

한스 켈젠의 생애는 학문적 업적과 함께 20세기 격동의 정치적 변화를 반영한다. 유대인 혈통으로 인해 나치즘의 박해를 피해 망명해야 했던 그의 경험은 법학을 정치적 이념으로부터 순수하게 분리하려는 그의 철학적 시도에 깊은 영향을 미쳤다.

1.1. 초기 생애 및 교육

켈젠은 1881년 10월 11일 프라하에서 중산층의 독일어 사용 유대인 가정에서 태어났다. 그의 아버지 아돌프 켈젠은 갈리시아 출신이었고, 어머니 아우구스테 뢰비는 보헤미아 출신이었다。 한스는 이들 부부의 첫째 자녀였으며, 그에게는 두 명의 남동생과 한 명의 여동생이 있었다. 켈젠 가족은 한스가 세 살이던 1884년에 빈으로 이주했다.

아카데미셰스 김나지움을 졸업한 켈젠은 빈 대학교에서 법학을 공부하여 1906년 5월 18일 법학박사 학위를 취득했다. 그는 이탈리아의 시인 단테 알리기에리의 국가 이론에 대한 논문으로 박사 학위를 받았다. 단테의 '두 검의 교리'와 교황파와 황제파 논쟁에 대한 연구를 통해 켈젠은 이미 초기부터 국가와 법의 관계에 깊은 관심을 보였다. 이 논문은 켈젠의 첫 정치 이론 서적이 되었다. 켈젠은 생애 두 차례 종교를 개종했는데, 1905년 6월 10일 단테와 가톨릭에 대한 논문 집필 당시 로마 가톨릭교로 세례를 받았다. 이후 1912년 5월 25일 마르가레테 본디(Margarete Bondi, 1890년 ~ 1973년)와 결혼하기 며칠 전, 두 사람 모두 루터교회의 아우크스부르크 신앙고백으로 개종했다. 이들 부부는 두 딸을 두었다.

1908년, 교수자격 취득을 준비하던 켈젠은 연구 장학금을 받아 3학기 동안 하이델베르크 대학교에서 저명한 법학자 게오르크 옐리네크와 함께 공부했다. 옐리네크는 국가의 자기 제한 이론을 통해 국가와 법의 이원론을 극복하려 했으나, 켈젠은 이를 여전히 이원론적 관점으로 보고 법과 국가의 동일성 이론을 주장하며 독자적인 입장을 발전시켰다. 켈젠은 옐리네크의 이론이 국가와 법의 독립성을 법적 질서의 대표성 지위와 조화시키는 데 한계가 있다고 보았다. 그는 "국가의 자기 의무화 문제는 국가와 법의 잘못된 이원론에서 비롯된 유사 문제"라고 비판하며, 추상적인 체계의 통일성을 인격화하고 실체화하는 오류에서 벗어나야 한다고 강조했다.

1.2. 오스트리아 활동 시기 (1911-1930)

1911년, 켈젠은 공법 및 법철학 분야에서 교수자격을 취득했으며, 이는 그의 첫 주요 법 이론서인 《법명제 이론에 기반한 국법학의 주요 문제》(Hauptprobleme der Staatsrechtslehre entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze독일어)로 출판되었다. 1919년에는 빈 대학교의 공법 및 행정법 정교수로 임명되었으며, 이듬해에는 《공법 저널》(Zeitschrift für öffentliches Recht독일어)을 창간하고 편집을 맡았다. 이 시기 켈젠은 아돌프 메르클, 알프레트 페르드로스, 에릭 페겔린, 알프 로스, 펠릭스 카우프만, 프리츠 잔더, 샤를 아이젠만, 루이스 레가스 이 라캄브라, 프란츠 바이어 등 여러 제자들을 지도하며 빈 법학파를 형성했다. 또한 오스트리아 마르크스주의의 오토 바우어, 막스 아들러 등과 교류했으며, 요제프 슘페터, 루트비히 폰 미제스와 같은 학자들과도 소통했다.

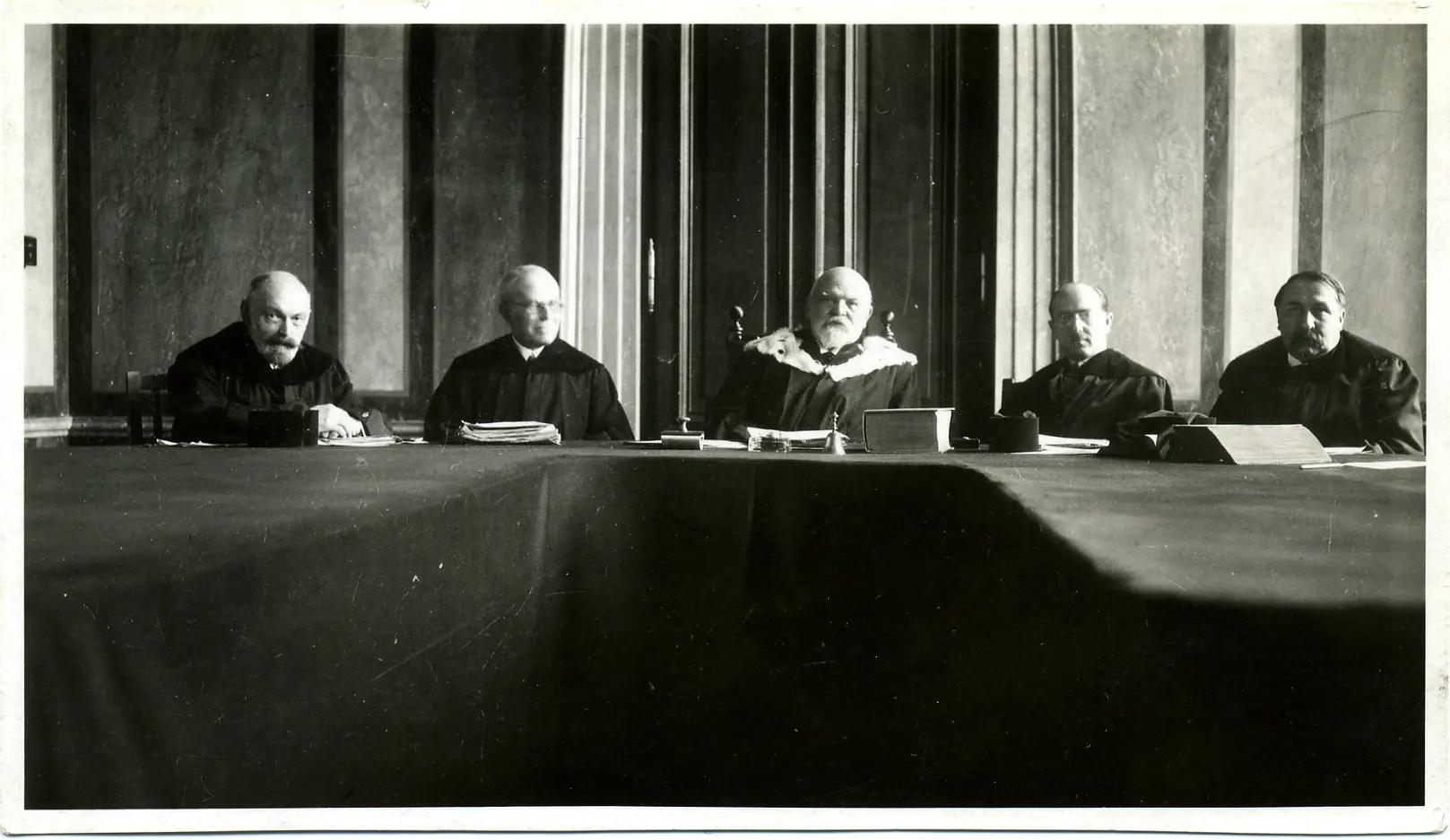

당시 오스트리아 수상이었던 카를 레너의 요청에 따라 켈젠은 새로운 오스트리아 헌법 초안 작성에 참여했으며, 이 헌법은 1920년에 제정되었다. 이 문서는 오늘날까지 오스트리아 헌법의 기본 틀을 이루고 있다. 켈젠은 이 헌법의 제정을 통해 현대 유럽형 위헌심사제 모델의 창시자로서의 명성을 얻었다. 미국식 위헌심사제가 일반 법원에서도 이루어지는 것과 달리, 켈젠은 오스트리아와 체코슬로바키아 헌법에 특정 헌법 분쟁만을 다루는 독립적인 헌법재판소를 설치하는 모델을 도입했다. 그는 오스트리아 헌법재판소의 종신 재판관으로 임명되어 1920년대 약 10년간 재직했다.

이 시기 켈젠은 법과 국가의 동일성을 강조하는 대륙법적 법실증주의 입장을 더욱 공고히 했다. 그는 1920년대 초반에 국가, 공법, 국제법 분야에서 여섯 권의 주요 저서를 출판했다. 1920년에는 《주권 문제와 국제법 이론》(Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts독일어)과 《민주주의의 본질과 가치》(Vom Wesen und Wert der Demokratie독일어)를, 1922년에는 《국가의 사회학적 개념과 법률적 개념》(Der soziologische und der juristische Staatsbegriff독일어)을, 1923년에는 《오스트리아 국법》(Österreichisches Staatsrecht독일어)을, 그리고 1925년에는 《일반 국가론》(Allgemeine Staatslehre독일어)과 《의회제 문제》(Das Problem des Parlamentarismus독일어)를 출판했다. 1920년대 후반에는 《자연법론과 법실증주의의 철학적 기초》(Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus독일어)가 뒤를 이었다.

이 기간 동안 켈젠은 카를 슈미트와 함께 국가와 법의 관계에 대한 논쟁을 이어갔다. 켈젠은 법과 국가의 동일성 이론을 주장하며 법치주의 원칙에 대한 국가의 엄격한 준수를 강조한 반면, 슈미트는 국가의 정치적 이해관계를 우선시하는 입장을 옹호했다. 켈젠은 헌법재판소의 일부 결정, 특히 이혼 조항에 대한 해석을 둘러싸고 정치적 논란이 심화되자, 그를 임명했던 행정부로부터 증가하는 압력에 직면했다. 켈젠은 이혼 조항에 대해 보다 자유주의적인 해석을 지지했지만, 당시 오스트리아는 가톨릭 국가로서 보수적인 입장이 강해지고 있었다. 결국 사회민주당에 우호적이라고 여겨진 켈젠(당원은 아니었음)은 1930년 헌법재판소에서 해임되었다.

1.3. 유럽 망명 시기 (1930-1940)

1930년, 켈젠은 쾰른 대학교의 교수직을 수락했다. 그러나 1933년 나치가 독일에 집권하면서 그는 교수직에서 해임되었다. 유대인 혈통이었던 켈젠은 박해를 피해 1934년 스위스 제네바로 망명하여 1940년까지 제네바 국제문제대학원에서 국제법을 가르쳤다.

이 시기는 켈젠과 카를 슈미트 간의 논쟁이 더욱 심화된 때였다. 켈젠은 1931년 논문 "누가 헌법의 수호자가 되어야 하는가?"(Wer soll der Hüter der Verfassung sein?독일어)에서 슈미트가 주창한 권위주의적 행정부론에 맞서 위헌심사제의 중요성을 강력히 옹호했다. 슈미트가 독일 국가사회주의를 위해 구상한 과도한 형태의 행정 권위주의에 반대하며, 켈젠은 헌법 수호의 역할이 행정부의 수반이 아닌 사법부, 특히 헌법재판소에 부여되어야 한다고 주장했다. 켈젠은 오스트리아에서 강력한 위헌심사 재판소를 헌법에 명시하는 데 성공했지만, 독일에서는 바이마르 헌법에 이를 도입하려는 하인리히 트리펠과 게르하르트 안슈츠의 시도가 좌절되었다. 켈젠과 슈미트 사이의 1930년대 논쟁에 관한 모든 논문들은 2015년 라스 빈스에 의해 영어 번역본으로 출판되었다.

제네바에서 켈젠은 한스 모겐소가 교수자격 취득 논문을 완성하는 데 조언자 역할을 했다. 모겐소의 논문 《규범의 현실성, 특히 국제법 규범: 규범 이론의 토대》(La réalité des normes en particulier des normes du droit international: fondements d'une théorie des normes프랑스어)는 처음에는 제네바 교수진으로부터 부정적인 평가를 받았으나, 켈젠의 긍정적인 평가 덕분에 모겐소는 교수자격을 취득할 수 있었다. 켈젠과 모겐소는 법치주의를 경시하는 국가사회주의 학파에 맞서 평생 동료 관계를 유지했다.

1934년, 52세의 나이에 켈젠은 《순수법학》(Reine Rechtslehre독일어) 초판을 출판했다. 제네바에 체류하면서 그는 국제법에 대한 관심이 더욱 깊어졌다. 이러한 국제법에 대한 관심은 1929년 켈로그-브리앙 조약에 대한 그의 비판적인 반응과도 관련이 있다. 켈젠은 이 조약에서 전적으로 이상주의만 강조되고 교전국의 불법 행위에 대한 제재가 부족하다고 보았으며, 법에 대한 제재-불법 이론을 강력히 지지하게 되었다. 1936년부터 1938년까지 그는 프라하 독일 대학교에서 잠시 교수로 재직하다 1940년까지 제네바로 돌아왔다. 그의 국제법에 대한 관심은 국제 전범 재판에 대한 연구로 이어졌고, 이는 그가 미국으로 이주한 후 더욱 활발해졌다.

1.4. 미국 활동 시기 (1940-1973)

1940년, 58세의 켈젠과 그의 가족은 리스본에서 6월 1일 마지막 SS 워싱턴호를 타고 유럽을 떠나 미국으로 망명했다. 그는 1942년 하버드 로스쿨에서 명망 높은 '올리버 웬델 홈스 강의'를 진행했다. 로스코 파운드의 지지를 받아 하버드 교수직을 고려했으나 론 풀러의 반대에 부딪혔다. 풀러는 켈젠의 정의 개념 배제를 비판하며, 정의 문제를 다루지 않고서는 법학의 다른 쟁점을 이해할 수 없다고 주장했다. 켈젠은 1945년 캘리포니아 대학교 버클리 정치학과 정교수가 되었다. 그는 이곳에서 정의의 철학적 정의와 실정법의 적용을 구분하는 입장을 옹호했다.

이후 켈젠은 국제법과 국제 연합 같은 국제기구 문제에 더욱 깊이 천착했다. 1953년부터 1954년까지 그는 미국 해군대학원에서 국제법 초빙 교수로 재직했다. 켈젠의 1930년대와 1940년대 초 저술들은 제2차 세계대전 후 뉘른베르크 국제군사재판과 극동 국제 군사 재판에서 정치 및 군사 지도자들을 광범위하게 기소하는 데 영향을 미쳤으며, 1,000건 이상의 전범 사건에서 유죄 판결을 이끌어냈다. 켈젠에게 이 재판은 그가 약 15년간 이 주제에 바친 연구의 정점이었다. 그는 1947년 "뉘른베르크 재판의 판결이 국제법의 선례가 될 것인가?"라는 유명한 에세이를 발표하기도 했다.

1945년 4월 25일 샌프란시스코에서 유엔 헌장 초안 작성이 시작되자마자 켈젠은 새로 임명된 캘리포니아 대학교 버클리 교수로서 유엔에 관한 700페이지 분량의 방대한 저서인 《유엔법》(The Law of the United Nations영어, 뉴욕 1950) 집필을 시작했다. 1952년에는 국제법에 대한 연구서인 《국제법 원리》(Principles of International Law영어)를 출판했으며, 이 책은 1966년 재판되었다. 1955년에는 냉전이 한창이던 시기에 《윤리》(Ethics영어)지에 "민주주의의 기초"(Foundations of Democracy영어)라는 100페이지 분량의 논문을 기고하여, 소비에트와 국가사회주의 형태의 정부에 맞서는 서구 민주주의 모델에 대한 열정적인 지지를 표명했다. 이 논문은 또한 유럽 시절 제자였던 에릭 푀겔린의 1954년 정치학 서적에 대한 켈젠의 비판적 입장을 요약한 것이기도 했다. 이어서 켈젠은 1956년 출판된 《정치학의 새로운 과학》(A New Science of Politics영어)에서 푀겔린의 정치학 서적에 만연하다고 본 과도한 이상주의와 이념에 대해 조목조목 비판했다. 1957년에는 정의, 법, 정치에 관한 에세이 모음집인 《정의란 무엇인가?》(What is Justice?영어)를 출판했다.

켈젠의 후기 저작 중 하나인 《세속 종교》(Secular Religion영어)는 2012년 뒤늦게 출판되어 주목을 받았다. 이 책은 1950년대에 쓰기 시작한 것으로, 푀겔린을 비롯하여 현대 사회철학, 과학, 정치를 "새로운 종교"로 오해하는 견해에 대한 공격적인 비판을 담고 있다. 이 책은 계몽주의의 성과를 뒤집고 과학이 종교에 의해 인도되어야 한다고 주장하는 모든 이들에 맞서 현대 과학을 강력히 옹호한다. 켈젠은 현대 과학이 결국 종교와 같은 종류의 가정에 기반하고 있다는 주장의 모순을 폭로하며, 이러한 주장이 오래된 종교를 다시 불러들이는 것을 정당화하려 한다고 비판했다.

1.5. 개인 생활

켈젠은 1912년 마르가레테 본디와 결혼하여 두 딸을 두었으며, 그의 개인 생활은 학문적 활동에 가려 잘 알려져 있지 않다. 다만 그의 부인 마르가레테의 조카가 저명한 경영학자 피터 드러커라는 사실이 흥미로운 가족 관계의 일면으로 알려져 있다.

1.6. 죽음

한스 켈젠은 1973년 4월 19일 91세의 나이로 캘리포니아 오린다에서 사망했다. 그의 사망은 20세기 법학과 정치철학계의 거장이자 나치 독일의 박해를 피해 망명했던 지식인의 삶의 끝을 의미했다.

2. 법철학

한스 켈젠의 법철학은 법을 가치 판단으로부터 분리하고 규범의 위계 체계로 설명하려는 독창적인 시도로 특징지어진다. 이는 20세기 법학에 지대한 영향을 미쳤다.

2.1. 순수법학

켈젠의 법 이론인 '순수법학'(Reine Rechtslehre독일어)은 법을 구속력 있는 규범들의 위계 체계로 묘사하되, 그 규범들을 스스로 평가하기를 거부하는 것을 목표로 한다. 즉, 법과학은 법정책학으로부터 분리되어야 한다는 주장이다. 순수법학의 핵심 개념은 '근본규범'(Grundnorm독일어)이다. 이는 이론적으로 전제되는 가설적 규범으로, 이 규범으로부터 헌법을 비롯한 모든 법률 체계 내의 하위 규범들이 그 타당성과 구속력을 부여받는다고 이해된다. 여기서 타당성은 논리적 타당성(연역)이 아니라 법적 타당성이다. 규범은 이를 제정한 기관이 상위 규범에 의해 권한을 부여받았을 때만 법적으로 유효하다. 국제공법 또한 이와 유사하게 계층적 구조를 가진다고 이해된다.

이러한 방식으로 켈젠은 법적 규범의 타당성(그들의 특유한 법적 성격)을 신, 인격화된 자연, 인격화된 국가 또는 민족과 같은 초인적 원천으로 궁극적으로 추적하지 않고도 이해될 수 있다고 주장한다. 순수법학은 자연법의 어떠한 개념도 배제하는 엄격한 법실증주의를 지향한다.

켈젠의 순수법학에 대한 주요 진술은 1934년 망명지 제네바에서 출판된 초판과, 캘리포니아 대학교 버클리에서 공식 은퇴한 후 훨씬 확장된 형태로 1960년에 출판된 제2판 두 권의 저서에 담겨 있다. 제2판은 1967년 《순수법학》(Pure Theory of Law영어)이라는 제목으로 영어 번역본이 나왔다. 제1판은 1992년 《법 이론의 문제들 서론》(Introduction to the Problems of Legal Theory영어)으로 번역되었는데, 이는 제2판 번역본과의 혼동을 피하기 위함이었다.

2.2. 위헌심사제

켈젠은 현대 유럽형 위헌심사제 모델의 창시자로 평가받는다. 그는 1920년 오스트리아와 체코슬로바키아 헌법을 초안하는 과정에서 이 제도를 처음 도입했으며, 이는 이후 독일연방공화국, 이탈리아, 스페인, 포르투갈을 비롯한 중부 및 동유럽의 여러 나라에서 채택되었다.

켈젠의 헌법재판소 모델은 사법 시스템 내에서 헌법 분쟁에 대한 단독 책임을 지는 별도의 헌법재판소를 설립하는 것이다. 이는 존 마셜에 의해 도입된 미국과 같은 보통법 국가의 시스템과는 다르다. 미국에서는 심급 법원부터 최종심 법원까지 일반적인 재판권을 가진 법원들이 광범위하게 헌법 심사 권한을 행사한다. 켈젠은 오스트리아와 체코슬로바키아의 헌법을 초안하면서 존 마셜의 보통법적 위헌심사 모델을 헌법에 명시된 법률의 형태로 성문화하는 데 집중했다. 켈젠은 위헌심사제의 범위를 마셜이 원래 수용했던 것보다 더 좁은 범위로 신중하게 한정했다. 켈젠은 오스트리아에서 헌법재판관으로 종신 임명되어 1920년대 약 10년간 재직했다.

2.3. 위계적 법 및 동적 법 이론

법의 구조적 이해를 위한 '위계적 법' 개념은 켈젠에게 매우 중요했으며, 그는 이 모델을 빈 대학교 동료였던 아돌프 메르클로부터 직접 차용했다. 켈젠에게 위계적 법 개념의 주요 목적은 세 가지였다. 첫째, 이는 그의 저서 《순수법학》 제4장에서 상세히 설명된 '정태적 법 이론'을 이해하는 데 필수적이었다. 제2판에서 정태적 법 이론에 대한 이 장은 거의 100페이지에 달하며, 이 분야의 법학자들이 독립적인 연구 주제로 삼을 만한 포괄적인 연구를 제시했다. 둘째, 이는 상대적인 중앙집권 또는 지방분권의 척도였다. 셋째, 완전한 중앙집권적 법 체계는 곧 '근본규범' 또는 기본 규범과 일치하며, 이는 위계의 가장 근본적인 토대에 위치하므로 다른 어떤 규범에도 열등하지 않다.

또한 켈젠은 법의 생성 및 개정 과정을 설명하는 '동적 법 이론'의 중요성을 강조했다. 동적 법 이론은 입법 과정을 통해 새로운 법이 생성되고, 사회적·문화적 영역에서의 정치적 논의 결과 기존 법이 개정되는 국가의 명시적이고 정확하게 정의된 메커니즘을 의미한다. 켈젠은 《순수법학》 개정판에서 동적 법 이론의 중요성을 다루는 데 가장 긴 장 중 하나를 할애했다. 거의 100페이지에 달하는 이 장의 길이는 책 전체에서 이 개념이 차지하는 중심적 중요성을 시사하며, 켈젠이 이 책에서 다루는 다른 주제들을 보완하는 독립적인 책으로도 연구될 수 있을 정도이다.

2.4. 실정법의 탈이념화

켈젠은 법학의 객관성을 확보하고 이념적 요소를 배제하기 위해 실정법의 순수한 이해를 강조했다. 그는 당시 형이상학, 신학, 철학, 정치학, 종교 등 다양한 원천에서 사용되던 자연법의 모호한 정의를 비판하며, 이러한 모호성이 현대 법과학을 이해하는 데 실질적인 방해가 된다고 보았다. 켈젠은 자연법 사용과 관련된 모호성을 다루고, 자연법의 영향 영역에서 벗어난 맥락에서 실정법에 대한 오해를 제거하기 위해 실정법을 명시적으로 정의했다.

켈젠에게 법과학과 법률 과학의 재정의는 20세기 현대 법의 요구 사항을 충족하는 데 중요한 관심사였다. 그는 자연과학과 그에 수반되는 인과율적 추론 방법론을, 자신이 법률 과학에 더 적합하다고 본 규범적 추론 방법론과 대비하여 자세히 설명하는 저서들을 집필했다. 법과학과 법률 과학은 켈젠에게 순수법학의 발전과 현대 20세기 법의 발전에 모호한 이념적 요소들이 부당한 영향을 미치는 것을 제거하는 전체적인 프로젝트에서 매우 중요한 방법론적 구별이었다. 그의 말년에 켈젠은 규범에 대한 자신의 생각을 포괄적으로 제시하는 데 집중했으며, 미완성 원고는 사후 《규범의 일반 이론》(Allgemeine Theorie der Normen독일어)으로 출판되었다.

3. 정치철학

켈젠의 정치철학은 법학적 관점에서 국가, 민주주의, 이념 등에 대한 그의 사상을 설명한다. 그의 초기 저서는 단테 알리기에리의 정치철학에 관한 것이었으며, 그는 법철학과 그 실용적 적용에 대한 본격적인 연구를 시작했다. 켈젠은 자신의 방법론적 관점이 칸트주의에 큰 빚을 지고 있음을 인정하며, 칸트가 '존재'와 '당위'의 대비를 통해 법과학에 필수적인 방법론적 순수성을 보장했다고 언급했다.

켈젠의 정치철학에서 중요하게 다뤄지는 다섯 가지 주요 영역은 (i) 주권, (ii) 법-국가 동일성 이론, (iii) 국가-사회 이원론, (iv) 중앙집권-지방분권, 그리고 (v) 동적 법 이론이다.

3.1. 국가 개념 및 주권

20세기 현대 법 맥락에서 주권의 정의와 재정의는 1920년부터 켈젠 생애 말까지 그의 정치철학의 중심 주제가 되었다. 국가의 주권은 국가와 그 관련 사회를 통치하는 법률의 관할권 영역을 정의한다. 제1차 세계대전 종전 이후 국제법과 그 다양한 함의에 대한 켈젠의 관심 영역이 더욱 포괄적으로 확장되면서, 명시적으로 정의된 주권 원칙의 중요성이 더욱 커졌다. 켈젠에게 명확히 주장되는 주권 경계는 국제법 원칙 적용에 큰 장벽이 되거나, 주권의 완화가 지정학에서 국제법의 진전과 효과를 크게 촉진할 수 있는 영역을 의미했다. 켈젠은 법과 국가의 동일성 이론을 주장하며, 주권 개념을 비판적으로 접근했다. 그는 게오르크 옐리네크의 법과 국가의 이원론을 극복하고, 국가를 법적 질서와 동일시하는 기능적 관점을 통해 20세기 지정학적 요구에 부응하는 실정법의 발전을 모색했다. 그는 "우리는 주권 개념으로부터 주권의 정의에 의도적으로 포함시킨 것 외에는 아무것도 도출할 수 없다"고 지적하며, 주권이 위험한 개념이 될 수 있음을 경고했다.

3.2. 민주주의와 그 가치

켈젠은 대의 민주주의를 옹호하고 그 본질에 대한 깊이 있는 견해를 제시했다. 그는 냉전이 최고조에 달했을 때 쓰인 "민주주의의 기초"라는 논문에서, 소비에트와 국가사회주의 형태의 정부에 맞서는 서구 민주주의 모델에 대한 열정적인 헌신을 표명했다. 그는 요제프 슘페터가 그의 책 《자본주의, 사회주의, 민주주의》에서 제시한 대의 민주주의 옹호를 지지하며, 자신의 민주주의 옹호와 일치한다고 보았다. 켈젠은 "자신의 신념의 상대적 타당성을 인식하면서도 흔들림 없이 이를 지지하는 것"이 진정한 민주주의 정신이라고 주장했다.

켈젠은 정의에 대한 자신의 입장을 밝히며, "만약 계획 경제를 통해 한 민족의 경제 상황이 본질적으로 개선될 수 있어서 모든 사람에게 동등한 사회 보장이 보장될 수 있지만, 그러한 조직이 모든 개인의 자유가 폐지될 때만 가능하다면, 계획 경제가 자유 경제보다 선호되는지에 대한 답은 개인의 자유와 사회 보장이라는 가치 사이의 우리의 결정에 달려 있다. 따라서 개인의 자유가 사회 보장보다 높은 가치인지 그 반대인지에 대한 질문에는 오직 주관적인 답변만이 가능하다"고 말했다. 이는 켈젠이 정치적 가치의 상대주의를 인정하고, 민주주의가 이러한 다양한 가치들이 평화롭게 공존하고 타협하는 장임을 강조하는 그의 입장을 잘 보여준다. 그는 민주주의가 "모든 인간은 타인에게 항상 자리를 양보할 준비가 되어 있어야 한다"는 비판적 상대주의적 세계관을 전제한다고 주장했다.

3.3. 마르크스주의 및 볼셰비즘 비판

켈젠은 마르크스주의와 볼셰비즘에 대해 날카로운 분석과 비판을 가했다. 그는 특히 그의 저서 《사회주의와 국가》(1920)와 《민주주의의 본질과 가치》(1920/1929 개정판)에서 이를 상세히 다루었다.

《사회주의와 국가》(1920)

켈젠은 《사회주의와 국가》에서 마르크스의 《공산당 선언》에 대한 비판적 분석을 제시했다. 그는 《선언》이 혁명을 통해 프롤레타리아를 지배 계급으로 높여 민주주의를 쟁취한다고 주장하지만, 다당제 민주주의에서는 프롤레타리아의 지배를 수립하는 목적을 위해 '민주주의를 쟁취하는 것'이 목적을 실현하는 수단이 될 수 없다고 지적했다. 켈젠은 국민이 보통선거를 통해 정치에 참여하는 민주제에서는 노동자, 고용주, 프롤레타리아, 부르주아지 모두 정치적으로 동등한 권리를 가지므로 정치적으로 계급 지배는 발생하지 않는다고 보았다. 또한 민주제에서 지배권을 가질 수 있는 것은 정당이며, 따라서 정권을 장악하는 것은 프롤레타리아 '계급'이 아니라 프롤레타리아 정당이라고 주장했다.

켈젠은 《선언》이 "각자의 자유로운 발전이 만인의 자유로운 발전의 조건이 되는 결합체(아소시에이션)"가 등장한다고 하지만, 이는 기존 민주제가 계급 지배라는 잘못된 전제에서 비롯되며, 그 계급 지배를 국가와 동일시하는 이중적인 오류를 범한다고 비판했다. 그는 착취와 계급 대립이 소멸된 사회에서 노동에 의하지 않는 수입이 인정되지 않으므로 '만인에 대한 노동 강제'가 필요하다는 《선언》의 주장에 대해, 착취가 폐지되면 인간성이 근본적으로 변화하여 만인이 자발적으로 노동할지 의문이며, 피할 수 없는 예외나 생산 관계 외의 동기에서 발생하는 위반에 대해서는 강제를 통해 사회 질서를 지켜야 한다고 반박했다. 또한 착취와 계급 대립의 소멸이 종교적 열정, 질투, 명예욕, 성욕 등 사회적 균형을 교란하는 비경제적 요인들을 소멸시키지는 못한다고 지적했다. 켈젠은 《선언》이 인간이 일체의 국가적 강제로부터 해방을 주장하지만, 오히려 인간의 자연적인 불평등이 발현될 수도 있다고 보았다.

막스 아들러와 같은 마르크스주의자들이 프롤레타리아를 특정 계급이 아닌 전 사회의 대표자로 설명한 것에 대해, 켈젠은 프롤레타리아가 유일한 정치적 권리 향유자이며 그 당원만이 선거권을 가진다는 주장은 특정 사회관의 정치적 이념을 독단적으로 절대화한 것으로, 귀족적·전제적 지배의 전형적인 허구이자 신권제의 이념이라고 비판했다. 그는 "인민 대표 기관이 진정한 공동체 의지를 표명한다"는 주장 또한 사회주의 제 파벌들이 서로 격렬하게 대립하는 현실을 볼 때 매우 의심스럽다고 지적했다.

켈젠에 따르면, 프롤레타리아 독재는 민주제에 대립하는 전제정의 한 형태이며, 정의에 대해 절대적 가치를 전제하는 입장으로 상대적 가치를 인정하는 비판적·상대주의적 세계관과 대립한다. 민주제는 당시 다수자의 의지에 지배권을 위임하지만, 그 다수 의견이 절대적인 선 또는 절대적인 정의라는 보장을 주지 않는다. 민주제에서 다수자의 지배는 소수자의 존재를 전제할 뿐만 아니라 정치적으로 승인하고 보호까지 하며, 모든 정치적 신념의 가치는 상대적이다. 민주제에서는 정치적 신념이나 정치 이념의 절대적 타당성이 불가능하며, 타인을 배제하고 특권을 독점하는 정치적 절대주의는 부정된다.

《민주주의의 본질과 가치》(1920/1929)

켈젠은 《민주주의의 본질과 가치》에서 레닌이 《국가와 혁명》 등에서 의회 제도의 폐지를 주장했지만, 레닌은 의회제를 논파하지 못했고, 볼셰비키가 러시아 소비에트 헌법에서 수립한 것은 대의 제도였다고 지적했다. 소비에트 헌법에서는 노동자들만이 선거권을 가진다고 명시되었고, 정신 노동자, 소규모 수공업자, 소농 등은 선거권을 가지지 않았다. '직장'을 선거 단위로 삼는 것은 경제 생산의 정치화를 초래하여 생산 체제 자체를 위협한다고 보았다. 그는 근대적인 선진국에서는 직접 민주제가 실행 불가능하며, 선진국에서 민의와 대표자의 유대를 밀접하게 하려면 오히려 의회성은 비대해진다고 주장했다. 마르크스주의자들이 '부르주아지의 대표제 민주주의'를 단순한 '잡담하는 오두막'에 불과하다고 부정하지만, 소비에트나 레테(평의회) 또한 대표 기관이며, 피라미드형 구조를 가진 수많은 의회였다고 켈젠은 지적했다.

마르크스주의는 다수결 원리가 이해 대립 조정에 부적합하며 '계급 대립으로 분열된 사회'에는 적용 불가능하다고 주장하며, 계급 대립을 평화적이고 민주적인 조정이 아닌 '혁명적 폭력', 즉 전제적·독재적으로 극복하는 것을 전제한다. 그러나 켈젠은 다수결 원리의 부정은 타협의 부정이며, 타협이란 사회 질서를 창조하는 자유의 이념에 기초한 이상적인 만장일치에 대한 현실적인 근사치이므로 마르크스주의의 다수결 원리 부정은 합리적으로 정당화될 수 없다고 비판했다. 그는 마르크스주의가 '형식적 민주주의냐 독재냐'를 선택하라고 강요하지만, 민주주의야말로 사실상의 권력 상황에 적합한 유일한 표현 형태이며, 좌우로 흔들리는 정치적 진자가 마지막에 돌아가는 정지점이라고 주장했다. 마르크스주의가 계급 대립을 유혈 혁명으로 해결하려 하여 파국으로 이끌었지만, 의회 민주주의는 대립을 평화적이고 점진적으로 조정하려 한다. 의회 민주주의의 이념은 사회적 현실에서는 도달할 수 없는 자유지만, 그 현실은 평화롭다.

마르크스주의가 다수결 원리에 기반한 '부르주아 민주주의'에 대해 평등한 재산량을 보장하는 '프롤레타리아 민주주의'를 대치시키는 것에 대해, 켈젠은 이러한 대치는 부정되어야 한다고 보았다. 그에게 민주주의의 일차적인 이념은 평등이 아니라 자유의 가치였다. 역사적으로 민주주의를 둘러싼 투쟁은 정치적 자유를 둘러싼 투쟁이자 민중의 입법·집행 참여를 요구하는 투쟁이었다. 켈젠은 만인이 가능한 한 그리고 평등하게 자유로워야 하며, 평등하게 국가 의지 형성에 참여해야 한다고 주장했다.

볼셰비즘이 '형식적 민주주의'에 대립하는 사회적 민주주의를 실현한다고 칭하고 '사회적 정의의 실현자'를 명분으로 한 독재 체제를 '진정한 민주주의'라고 표방하는 것에 대해, 켈젠은 이는 자유의 관념을 정의의 관념으로 대체한 언어의 남용이며, 현대 민주주의를 가져온 사람들의 공적에 대한 부당한 비방이라고 비판했다.

마르크스주의자들은 압도적 다수를 차지하는 프롤레타리아가 계급 상황을 자각하면 다수결에 의해 권력을 장악할 수 있고, 민주주의와 프롤레타리아 독재가 양립할 수 있다고 생각했다. 그러나 19세기의 민주주의 발전에서 프롤레타리아는 국민의 압도적 다수가 되지 못했으며, 심지어 프롤레타리아 사회주의가 권력 독점을 달성한 나라에서조차 프롤레타리아는 소수에 머물렀다. 이 사실 때문에 마르크스주의 정당들은 '민주주의로는 권력을 장악할 수 없다'고 하여 민주주의 이상을 포기하고, 정치적 독단의 절대주의와 그 독단을 체현하는 정당에 의한 절대주의적 지배라는 독재 체제로 전환되었다. 그러나 만인에게 초월하는 '절대선'의 권위에 대해 사람들은 복종 외에는 다른 태도를 취할 수 없다고 켈젠은 지적했다. 이러한 복종은 '절대선'을 점유하는 입법자의 권위적인 인격에 대한 신앙에 의존하는 것이지만, '절대적 진리'와 '절대적 가치'라는 전제는 민주주의에 절망적이다.

마르크스주의의 절대주의적 세계관에 대해 민주주의는 비판적인 상대주의적 세계관을 전제하며, 따라서 모든 인간은 타인에게 항상 자리를 양보할 준비가 되어 있어야 한다고 켈젠은 말했다. 민주주의에서는 반대자도 정치적으로 승인되고 그 기본권도 보호되며, 대립 조정에 있어서 한쪽 의견이 다른 쪽을 부정하여 전면적이고 무조건적으로 채택되는 일은 없으며, 특정 정치적 주장의 가치는 상대적이므로 정치 강령이나 정치 신념에 의한 절대적 지배를 추구할 수 없다. 켈젠은 민주주의가 정치적 상대주의의 표현이며 정치적 절대주의에 대립한다고 결론지었다.

: 민주주의는 만인의 정치적 의지를 평등하게 평가하고, 모든 정치적 신념·정치적 의견, 및 그 표현으로서의 정치적 의지를 평등하게 존중한다. 그러므로 민주주의는 모든 정치적 신념에 대해 평등한 표현의 기회, 사람들의 마음을 사로잡기 위한 자유 경쟁의 기회를 제공한다. 한스 켈젠《민주주의의 본질과 가치》

공산주의자들은 프롤레타리아의 마음을 독재로 향하게 하기 위해 민주주의를 비방하고 민주주의에 대한 신뢰를 실추시키려 하지만, 프롤레타리아의 정치적 향상에 적합한 체제는 민주주의라고 켈젠은 주장했다. 또한 그는 러시아 공산주의 외에도 독일의 국가사회주의도 반민주주의 운동이라고 비판했다.

3.4. 국가와 사회의 구분

켈젠은 법 과학의 영역에서 법적 규범과 사회적·문화적 현실을 명확히 구분해야 할 필요성을 강조했다. 그는 법과 국가의 동일성 이론을 지지하면서도, 사회가 철학, 사회학, 신학, 형이상학, 종교 등의 논의를 용인하고 심지어 장려할 필요성을 인식하는 데도 동등하게 민감했다. 문화와 사회는 입법적, 헌법적 규범에 따라 국가에 의해 규제되어야 했다. 켈젠은 종교, 자연법, 형이상학, 예술 등 다양한 속성을 가진 문화 발전을 위해 사회의 영역을 광범위하게 인정했다. 특히 켈젠은 정의에 대한 논의가 사회와 문화의 영역에 적합하며, 법 내에서의 확산은 매우 좁고 의심스럽다는 강한 견해를 피력했다. 켈젠에게 20세기의 현대 법은 법 과학이 새로운 세기의 지정학적 및 국내적 요구에 효과적으로 대응하며 발전하려면 철학적 정의에 대한 책임 있는 논의를 매우 신중하고 적절하게 구분해야 할 필요가 있었다.

4. 영향 및 평가

켈젠은 20세기 가장 탁월한 법학자 중 한 명으로 꼽히며, 그의 학문적 유산은 동시대 및 후대의 학자들에게 지대한 영향을 미쳤고, 동시에 그의 이론에 대한 비판과 논쟁도 끊이지 않았다.

4.1. 학술적 영향 및 계승

켈젠의 이론은 그의 고향인 오스트리아의 빈 법학파와 체코슬로바키아의 프란티셰크 바이르가 이끄는 브르노 법학파 학자들에 의해 계승되고 발전되었다. 영어권에서는 특히 H. L. A. 하트, 존 가드너, 레슬리 그린, 조지프 라즈의 작업에서 켈젠의 영향을 찾아볼 수 있으며, 존 피니스의 작업에서도 "격렬한 비판이라는 역설적 칭찬"을 통해 그의 영향이 드러난다. 그 외에도 로버트 S. 서머스, 닐 매코믹, 스탠리 L. 폴슨 등이 켈젠에 대해 활발히 저술했다.

일본 법학계에도 켈젠의 영향은 매우 컸다. 청궁 시로, 오타카 도모오는 1920년대에 직접 켈젠에게 사사했으며, 이후 요코타 기사부로, 미야자와 도시요시, 우카이 노부시게, 아오미 준이치, 나가오 류이치 등 수많은 일본 법학자들이 켈젠의 사상에 강한 영향을 받았다. 미국의 저명한 법학자 로스코 파운드는 1934년에 켈젠을 "틀림없이 당대 최고의 법학자"라고 극찬했다.

4.2. 주요 비판 및 논쟁

켈젠은 생애 동안 다양한 학자들과 중요한 논쟁을 벌였으며, 그의 사후에도 이러한 논쟁은 계속되었다. 가장 중요한 논쟁 중 하나는 카를 슈미트와의 '주권 논쟁'이다. 켈젠은 국가가 정치적 논쟁보다 법치주의 원칙을 준수하는 것이 중요하다고 보았지만, 슈미트는 국가가 정치적 명령에 따르는 상반된 견해를 고수했다. 이 논쟁은 제2차 세계대전까지 1920년대와 1930년대 내내 법학계의 의견을 양극화시켰으며, 켈젠 사망 후에도 수십 년간 이어졌다.

'근본규범'(Grundnorm독일어) 개념을 둘러싼 논쟁도 주요 비판 중 하나이다. 이 용어의 가장 가까운 선행 개념은 빈 대학교 동료인 아돌프 메르클의 저술에서 나타난다. 메르클은 규범의 계층적 관계를 바탕으로 법을 이해하기 위한 구조적 연구 접근법을 개발했으며, 켈젠은 이를 자신의 순수법학에 많이 적용했다. 켈젠에게 근본규범의 중요성은 규범들 간의 상위 관계가 궁극적으로 더 이상 열등하지 않은 규범으로 이어지는 논리적 회귀를 나타내는 데 있었다. 또한 근본규범은 분권형 정부 및 법 질서와 대비되는 완전한 중앙집권적 법 질서 개념에 켈젠이 부여한 중요성을 나타냈다.

켈젠을 신칸트주의자로 해석하려는 시도도 있었다. 그의 1911년 교수자격 취득 논문 출판 이후 헤르만 코헨의 작업에 대한 초기 참여는 이러한 논쟁의 단초가 되었다. 코헨은 당시 선도적인 신칸트주의자였으며, 켈젠은 코헨이 자신의 저술에 대해 발표한 서평에 담긴 많은 아이디어에 나름대로 수용적이었다. 켈젠은 자신이 코헨의 자료를 자신의 책 집필에 사용하지 않았다고 주장했지만, 코헨의 아이디어는 그 자체로 매력적이었다. 이로 인해 켈젠이 코헨의 작업을 접한 후 신칸트주의자가 되었는지, 아니면 그가 1911년에 처음 책을 썼을 때 주장했던 비신칸트주의적 입장을 유지했는지에 대한 가장 오래된 논쟁 중 하나가 발생했다. 신칸트주의자들은 근본규범의 존재가 엄격히 상징적인지 아니면 구체적인 근거를 가지는지에 대해 켈젠에게 질문을 던졌다.

제2차 세계대전 이후 켈젠의 법실증주의는 그가 혐오했던 나치 독일의 법률적 불법에 역설적으로 악용되었다는 비판을 받기도 했다. 독일연방헌법재판소가 구스타프 라드부르흐의 자연법론을 채택하고 자연법론이 득세하면서 법실증주의의 영향력이 약화되는 듯 보였고, 켈젠 철학의 지위도 약해지는 듯한 인상을 주었다. 그러나 나치의 법률적 불법은 켈젠이 비판받을 부분이 아니며, 오히려 켈젠이 법철학의 깊이를 심화시키고 법학을 법학답게 만들었다고 변호하는 견해도 상당하다. 법실증주의와 관련된 논란을 떠나, 그의 법실증주의와 순수법학이 20세기 법철학사에 큰 영향을 미쳤다는 점은 누구도 부인할 수 없다.

켈젠의 미국 활동기에는 법현실주의자인 칼 르웰린과 법학자 해럴드 래스키로부터 비판을 받기도 했다. 르웰린은 켈젠의 작업을 "완전히 불모하다"고 평가했다. 한편 조지프 라즈는 켈젠이 1930년대와 1940년대 내내 일관되게 해석했던 뉘른베르크 전범 재판의 해석을 맹렬히 비판했다.

켈젠 사망 후에도 그의 이론을 둘러싼 논쟁은 계속되었다. 유럽 연합의 형성은 중앙집권화의 정도와 국가 주권에 대한 켈젠과 슈미트의 논쟁을 다시금 상기시켰다. 켈젠과 H. L. A. 하트가 각각 대륙법적 법실증주의와 영미법적 법실증주의를 대표하는 두 가지 형태의 법실증주의를 구분하는 중요한 기준으로 여겨지면서, 이들의 대조적인 형태에 대한 함의는 국내 및 국제 차원의 법학 연구에서 계속적인 논쟁의 일부로 남아 있다.

4.3. 기여 및 기념

한스 켈젠의 90세 생일을 기념하여 1971년 9월 14일 오스트리아 연방 정부는 '한스 켈젠 연구소'(Hans Kelsen-Institut독일어)라는 재단을 설립하기로 결정했다. 이 연구소는 1972년부터 운영되었으며, 순수법학의 오스트리아 국내외 확산을 문서화하고, 순수법학의 지속과 발전을 알리고 장려하는 역할을 맡고 있다. 이를 위해 만츠 출판사(Manz)를 통해 현재 30권이 넘는 서적 시리즈를 발간하고 있다. 연구소는 켈젠 저작물의 저작권을 관리하며, 그의 미출판 원고들을 편집하여 《규범의 일반 이론》(Allgemeine Theorie der Normen독일어, 1979년 출판, 1991년 번역)과 《세속 종교》(Secular Religion영어, 2012년 출판, 영어로 작성됨) 등을 포함하여 여러 작품을 출판했다. 연구소의 데이터베이스는 로그인 등록을 통해 온라인에서 무료로 이용할 수 있다. 연구소의 초대 소장인 쿠르트 링호퍼와 로베르트 발터는 각각 1993년과 2010년 사망할 때까지 직책을 유지했다. 현재 소장은 클레멘스 야블로너(1993년 이래)와 토마스 올레호프스키(2011년 이래)이다.

2006년에는 프리드리히-알렉산더 대학교 에르랑겐-뉘른베르크에 마티아스 예스타트의 지휘 아래 한스 켈젠 연구 센터(Hans-Kelsen-Forschungsstelle독일어)가 설립되었다. 2011년 예스타트가 알베르트-루트비히 대학교 프라이부르크로 임명되면서 센터는 그곳으로 이전되었다. 한스 켈젠 연구 센터는 한스 켈젠 연구소와 협력하여 모어 지베크 출판사(Mohr Siebeck)를 통해 켈젠 저작의 역사-비판적 판본을 출판하고 있으며, 이는 30권 이상에 달할 예정이다. 2023년 8월 현재 첫 8권이 출판되었다.

켈젠의 광범위한 전기로는 토마스 올레호프스키의 《한스 켈젠: 법학자의 전기》(Hans Kelsen: Biographie eines Rechtswissenschaftlers독일어)가 2020년 5월에 출판되었다. 그의 학문적 업적을 기리는 수많은 영예와 상이 수여되었는데, 주요한 것으로는 1938년 미국 국제법 학회 명예 회원, 1953년 카를 레너 상, 1960년 펠트리넬리 상, 1961년 독일연방공화국 대공로십자장 별장, 1961년 오스트리아 학술 및 예술 훈장, 1966년 빈 시 명예 반지, 1967년 오스트리아 공화국 공로 대은장 등이 있다. 1981년에는 빈 란트슈트라세에 있는 '켈젠 거리'가 그의 이름을 따서 명명되었다.

5. 저서 목록

켈젠의 주요 저서와 출판물은 다음과 같다.

- 《단테 알리기에리의 국가론》(Die Staatslehre des Dante Alighieri독일어) (1905)

- 《법명제 이론에 기반한 국법학의 주요 문제》(Hauptprobleme der Staatsrechtslehre, entwickelt aus der Lehre vom Rechtssatze독일어) (1911)

- 《주권 문제와 국제법 이론》(Das Problem der Souveränität und die Theorie des Völkerrechts독일어) (1920)

- 《사회주의와 국가: 마르크스주의 정치 이론 연구》(Sozialismus und Staat: Eine Untersuchung der politischen Theorie des Marxismus독일어) (1920)

- 《민주주의의 본질과 가치》(Vom Wesen und Wert der Demokratie독일어) (1920, 1929년 개정 증보판)

- 한국어 번역본: 《민주주의의 본질과 가치》 (2015, 나가오 류이치·우에다 순타로 역)

- 《오스트리아 국법》(Österreichisches Staatsrecht: Ein Grundriss entwicklungsgeschichtlich dargestellt독일어) (1923)

- 《마르크스냐 라살레냐: 마르크스주의 정치 이론의 변천》(Marx oder Lasalle : Wandlungen in der politischen Theorie des Marxismus독일어) (1924)

- 《일반 국가론》(Allgemeine Staatslehre독일어) (1925)

- 한국어 번역본: 《일반 국가학》 (1990, 민음사)

- 《국가의 사회학적 개념과 법률적 개념》(Der soziologische und der juristische Staatsbegriff. Kritische Untersuchung des Verhältnisses von Staat und Recht독일어) (1928)

- 《자연법론과 법실증주의의 철학적 기초》(Die philosophischen Grundlagen der Naturrechtslehre und des Rechtspositivismus독일어) (1928)

- 《누가 헌법의 수호자가 되어야 하는가?》(Wer soll der Hüter der Verfassung sein?독일어) (1931)

- 《순수법학》(Reine Rechtslehre: Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik독일어) (1934)

- 개정 증보판 제2판 (1960)

- 한국어 번역본: 《순수 법학》 (1999, 변종필·최희수 역)

- 《국제 관계에서의 법과 평화》(Law and Peace in International Relations영어) (1942)

- 《사회와 자연》(Society and Nature영어) (1943)

- 《법을 통한 평화》(Peace Through Law영어) (1944)

- 《법과 국가의 일반 이론》(General Theory of Law and State영어) (1945)

- 한국어 번역본: 《통합으로서의 국가》 (1994, 법문사)

- 《볼셰비즘의 정치 이론: 비판적 분석》(The Political Theory of Bolshevism: A Critical Analysis영어) (1948)

- 한국어 번역본: 《볼쉐위즘 정치이론의 비판》 (1953, 이동화 역)

- 《유엔법》(The Law of the United Nations영어) (1950)

- 《국제법 원리》(Principles of International Law영어) (1952)

- 《정의란 무엇인가?》(Was ist Gerechtigkeit?독일어) (1953)

- 한국어 번역본: 《정의란 무엇인가》 (1995, 삼중당)

- "민주주의의 기초" (Foundations of Democracy영어) (1955, 《윤리》지)

- "헌법의 기능" (The Function of a Constitution영어) (1964)

사후 출판

- 《법과 도덕 철학 에세이》(Essays in Legal and Moral Philosophy영어) (1973)

- 《규범의 일반 이론》(Allgemeine Theorie der Normen독일어) (1979)

- 《순수법학에서 신칸트주의의 역할: 잔더와 켈젠의 논쟁》(Die Rolle des Neukantianismus in der Reinen Rechtslehre: Eine Debatte zwischen Sander und Kelsen독일어) (1988)

- 《세속 종교: 현대 사회 철학, 과학, 정치를 "새로운 종교"로 오해하는 것에 대한 논쟁》(Secular Religion: A Polemic against the Misinterpretation of Modern Social Philosophy, Science, and Politics as "New Religions"영어) (2012)

6. 같이 보기

- 법실증주의

- 신칸트주의

- 순수법학

- 근본규범

- 알프레트 페르드로스

- 카를 슈미트

- H. L. A. 하트

- 조지프 라즈

- 헌법재판소

- 법학 방법론

- 법철학

- 독일법

- 미국법

- 마르크스주의 비판

- 법의 사멸