1. Early life and background

카지미에시 3세 대왕은 폴란드의 왕위에 오르기 전 다양한 경험을 통해 통치자로서의 역량을 길렀으며, 그의 초기 삶은 폴란드 왕국의 불안정한 국제 정세 속에서 형성되었다.

1.1. Birth, childhood, and education

카지미에시 3세는 1310년 4월 30일 쿠야비 지방의 코발에서 브와디스와프 1세 국왕과 칼리시의 야드비가 왕비의 셋째 아들로 태어났다. 그의 이름 '카지미에시'는 조상인 카지미에시 1세의 이름을 따서 지어졌다. 그의 두 형제인 스테판(1306년 사망)과 브와디스와프(1312년 사망)는 유아기에 사망하여, 카지미에시 3세는 두 살 때 아버지 브와디스와프 1세의 유일한 적법한 남자 상속자가 되었다. 그에게는 쿠네군다, 엘주비에타, 야드비가 세 명의 누이도 있었다.

카지미에시 3세는 바벨에서 성장했으며, 뛰어난 법학자이자 지식인인 스피치미르 렐리비타와 프란치스코회 수도사인 야로스와프 보구리아 등 훌륭한 스승들로부터 다양한 분야의 지식을 배웠다. 그가 10살이 되던 해, 누이 엘주비에타가 헝가리 국왕 카로이 1세와 결혼하면서 카지미에시는 헝가리 문화 및 정치의 중심지인 부다페스트를 자주 방문하게 되었다.

1.2. Early experiences and political activities

1327년 (또는 그 직후), 카지미에시 왕자는 중병에 걸려 생명이 위태로웠다. 왕비는 왕자의 회복을 성 루이에게 맡기기로 결정했고, 1년 이상의 치료 끝에 왕자는 완치되었다. 당시 폴란드 왕비가 교황 요한 22세에게 왕자의 회복을 알리는 서한을 보냈고, 교황은 축하 서한과 함께 어린 왕자를 위한 황소를 선물로 보냈다는 기록이 남아 있다.

아버지 브와디스와프 1세는 카지미에시 왕자를 헝가리로 보내 군사 훈련을 받게 하고, 튜턴 기사단과 보헤미아에 대항하는 동맹을 강화하려는 목적도 가지고 있었다. 카지미에시의 첫 외교 임무는 성공적이었다. 그러나 헝가리에 머무는 동안 그는 누이 엘주비에타의 시녀인 클라라 자흐와의 은밀한 관계를 맺었는데, 일부 기록에 따르면 클라라를 강간한 것으로 알려져 큰 파장을 일으켰다. 이 사건으로 인해 1330년 4월 클라라의 아버지인 펠리치안 자흐는 헝가리 왕비의 궁궐에 난입하여 카지미에시 왕자를 살해하려 했고, 왕비를 보호하려던 왕비의 손가락 네 개를 베는 사건이 발생했다. 펠리치안은 그 자리에서 왕비의 측근에 의해 살해되었고, 헝가리 국왕 카로이 1세는 펠리치안의 시신을 훼손하여 헝가리 주요 도시들에 전시하게 했다. 자흐 가문의 일원들은 몰살되거나 재산을 몰수당했으며, 클라라 본인도 고문을 당하고 여러 도시를 끌려다니는 처벌을 받았다. 자흐 가문의 일부는 폴란드로 피신하기도 했다. 얀 드우고시와 베네치아 연대기 기록에 따르면, 이 암살 시도는 튜턴 기사단이 카지미에시 왕자의 명성을 떨어뜨리기 위한 음모였다고 한다.

헝가리 방문 1년 전인 1329년 2월, 카지미에시는 아버지를 따라 헤움노 지역의 반군을 진압하는 데 참여했다. 1331년 5월 26일 헨치니에서 열린 귀족 회의에서 브와디스와프 1세는 카지미에시를 비엘코폴스카, 시에라츠, 쿠야비의 통치자로 임명했다. 이는 튜턴 기사단의 확장에 맞서는 전초 기지 역할을 기대한 것이었다. 펠릭스 키리크에 따르면, 왕자의 임무는 튜턴 기사단으로부터 이 지역들을 방어하는 것이었다. 그러나 일부 역사가들은 이 직위가 명목상에 불과했다고 평가하기도 한다. 왕자의 통치자 임명은 비엘코폴스카와 쿠야비의 전직 관료들, 특히 빈첸티 사모투위의 반발을 샀다. 빈첸티는 브란덴부르크 영주와 은밀히 접촉하여 군사적 지원을 모색하기도 했다. 1331년 7월 27일 튜턴 기사단은 피즈드리 시를 기습 공격했으나, 카지미에시 왕자는 다행히 탈출했다.

1331년 9월, 튜턴 기사단과 룩셈부르크 가는 폴란드 공격을 계획했다. 폴란드 국왕의 동맹이었던 프셰미슬 그워고프스키의 갑작스러운 죽음으로 그워고프 행정부가 혼란에 빠진 틈을 타 연합군은 그워고프를 공격하여 10월 2일에 함락시켰다. 브와디스와프 1세는 튜턴 기사단에 대한 반격을 조직했고, 프워프체 전투에서 폴란드군은 튜턴 기사단의 3분의 1을 격파하는 큰 승리를 거두었으나, 튜턴 기사단의 지원군이 도착하자 폴란드군은 후퇴했다.

1332년 8월, 카지미에시는 아버지와 함께 헤움노 지역에서 보복 작전을 펼쳤다. 교황의 압력으로 드르벤차에서 휴전 협정이 체결되었지만, 브와디스와프 1세는 그워고프를 공격했고, 카지미에시 왕자는 코시치안을 공격하여 100여 명의 적군을 항복시켰다. 얀 드우고시의 연대기에 따르면, 카지미에시 왕자는 아버지의 의지에 반하여 독자적으로 코시치안 작전을 수행했다고 한다. 이는 브와디스와프 1세가 유일한 아들을 위험한 전쟁에 참여시키고 싶어 하지 않았음을 시사한다.

1.3. Pre-accession engagements

카지미에시 왕자는 즉위 전 몇 차례의 정략결혼 시도를 겪었다. 1315년 중반, 그는 룩셈부르크 가의 공주 본나와 약혼했다. 하지만 본나 모녀가 이 결혼을 이용해 폴란드 왕위를 노리려는 음모를 꾸미고, 세르비아 국왕 스테판 두샨이 두 명의 왕자를 낳아 왕위를 찬탈하려 하자, 브와디스와프 1세는 후계자를 확보하기 위해 결혼을 유지하기로 결정했다. 세르비아 왕은 1319년경 이러한 음모를 포기해야 했다. 본나 공주는 후에 마이센의 프리드리히와 재혼했다.

1322년경, 카지미에시는 프리드리히 피엔카의 딸 안나와 약혼했다. 결혼식은 1322년 9월 28일에 거행될 예정이었으나, 뮐도르프 전투에서 프리드리히가 패배하면서 약혼은 취소되었다. 결국 카지미에시는 리투아니아 대공 게디미나스의 딸 알도나와 결혼하게 되었다. 알도나 공주는 결혼 후 세례를 받고 안나라는 이름을 받았다.

2. Reign as King of Poland

카지미에시 3세 대왕의 재위는 폴란드 역사에서 획기적인 전환점으로 평가받는다. 그는 취약한 왕국을 물려받아 대규모 내정 개혁과 능숙한 외교 정책을 통해 국가의 번영과 영토 확장을 이끌어냈다.

2.1. Accession and initial challenges

1333년 3월 2일, 브와디스와프 1세가 사망했다. 그는 임종 직전 유일한 아들 카지미에시에게 도브진 지역과 그단스크 포메라니아를 되찾기 위해 노력할 것을 당부했다. 영주 회의에서 카지미에시는 폴란드 국왕으로 선포되었다. 그의 누이 야드비가는 리투아니아 출신인 안나를 왕비로 삼는 것에 반대했지만, 카지미에시는 이를 받아들이지 않았다. 1333년 4월 25일, 그니에즈노 대주교 야니스와프의 주례로 공식적으로 대관식을 올리고 카지미에시 3세로 즉위했다.

카지미에시 3세가 즉위할 당시 폴란드는 엄청난 압박에 직면해 있었다. 왕국의 면적은 약 10.00 만 km2 (일부 자료에서는 11.50 만 km2 또는 10.60 만 km2로 추정)에 불과했으며, 왕실이 직접 통제하는 마워폴스카와 비엘코폴스카 두 개의 주요 지방, 그리고 시에라츠와 웽치차 지역으로 이루어져 있었다. 시에라츠는 지방 귀족이, 웽치차는 영주 브와디스와프 가르바티가 통치했다. 쿠야비, 도브진 지역, 그단스크 포메라니아는 튜턴 기사단에게 점령당해 있었다.

브란덴부르크와의 관계는 란츠베르크 조약에도 불구하고 악화되고 있었다. 폴란드는 보헤미아 및 실롱스크 공국들과 공식적으로 전쟁 중이었는데, 시비드니차, 야보르스키, 지엠비체 공국을 제외한 실롱스크 공국들은 보헤미아 왕의 종주권을 인정하고 있었다. 마조비아 대공들은 여전히 독립을 유지하며 신임 폴란드 국왕을 마지못해 받아들이는 상황이었다. 갈리치아-볼히니아의 왕자 볼레스와프 2세 예지 트로이데노비치는 폴란드 신임 국왕의 지원을 절실히 필요로 했다. 리투아니아와의 관계는 브와디스와프 1세 말기부터 진전되고 있었으며, 선왕은 폴란드-리투아니아 동맹 결성까지 고려했던 것으로 보인다. 1335년, 트렌친 조약에서 카지미에시는 실롱스크에 대한 폴란드의 영구적인 영유권 주장을 포기해야 했다. 이처럼 카지미에시 3세는 전쟁으로 피폐해지고 주변국들의 위협에 직면한 위태로운 왕국을 물려받았다.

2.2. Domestic policy and reforms

카지미에시 3세는 국내 안정과 국가 발전을 위해 과감한 내정 개혁과 정책들을 추진하여, "대왕"이라는 칭호에 걸맞은 업적을 남겼다.

2.2.1. Judicial and administrative reforms

카지미에시 3세는 폴란드의 사법 및 행정 시스템을 근본적으로 개혁했다. 1347년 3월 11일 비실리차에서 열린 세임에서 그는 비엘코폴스카와 마워폴스카에 적용될 민법 및 형법을 법전으로 집대성하여 "폴란드의 유스티니아누스"라는 칭호를 얻었다. 그는 또한 `코로나 레그니 폴로니아에`(Corona Regni Poloniae) 즉 '폴란드 왕국령' 개념을 확립하여 폴란드 영토가 군주의 개인 소유가 아닌, 왕국 자체에 독립적으로 존재함을 명시했다. 이전에는 영토가 단순히 피아스트 왕조의 재산으로 간주되었다. 그는 귀족들의 권력 남용을 억제하고 사법 제도를 정비하여 독일법을 널리 보급함으로써 국내의 법적, 행정적 기틀을 마련했다. 그의 통치 기간 동안 귀족, 성직자, 시민 계급 등 세 주요 계층은 어느 정도 균형을 이루었으며, 이는 카지미에시가 군주로서의 지위를 강화하는 데 기여했다.

2.2.2. Economic and urban development

카지미에시 3세는 폴란드의 경제 부흥과 도시 발전에 지대한 노력을 기울였다. 그는 약 30개의 도시에 방어벽을 건설하고 약 50개의 성을 건축했는데, 특히 독수리 둥지 길을 따라 많은 성이 지어졌다. 이러한 업적은 오늘날까지도 "목재 폴란드를 물려받아 벽돌 폴란드를 남겼다"(Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną카지미에시 비엘키 자스타우 폴스켕 드레브니아나 즈아 즈아비우 무로바나폴란드어)는 속담으로 회자된다.

그가 재건하거나 확장한 주요 건축물로는 바벨 성, 벤진 성 (1348년 목재 요새를 석조 성으로 개축), 오그로지에니에츠 성 유적, 카지미에시 돌니 성 유적 (1340년대 확장) 등이 있다. 또한 니에포워미체의 사냥용 성, 사녹 성, 프워츠크 대성당의 성 지그문트 헤르마를 건설하거나 재건했다. 종교 건축물로는 비실리차의 바실리카 (14세기 3/4분기), 시드우프의 성 라슬로 교회 (1355년), 카지미에시의 성 카타리나 교회 (1363년), 르비우의 라틴 대성당 (1360년 건설 시작) 등이 있다.

카지미에시는 1364년 크라쿠프에서 열린 왕들의 회의를 주최하여 폴란드 왕국의 부와 위상을 과시하기도 했다.

2.2.3. Support for the peasantry

카지미에시 3세는 "농민의 왕"이라는 별칭을 얻을 정도로 농민들의 보호와 생활 개선에 힘썼다. 그는 법이 귀족과 성직자로부터 약자들을 보호하지 못할 때 적극적으로 약자들의 편에 섰다. 전해지는 이야기에 따르면, 그의 애첩이 아름다운 경치를 해친다며 한 농민의 집을 철거하라고 명령했을 때, 카지미에시는 이 농민을 지지해주었다고 한다. 그의 농민에 대한 인기는 재건 프로그램을 위한 토지세 재원 마련에도 도움이 되었다.

2.2.4. Establishment of Kraków University

1364년 교황 우르바노 5세의 허가를 받아 카지미에시 3세는 크라쿠프 대학을 설립했다. 이 대학은 현재 야기에우워 대학교로 알려져 있으며, 폴란드에서 가장 오래된 대학이자 프라하의 카를로바 대학교에 이어 중앙 유럽에서 두 번째로 설립된 대학으로서 특별한 의미를 지닌다. 카지미에시 3세 시대의 이 대학은 주로 천문학과 법학 연구에 중점을 두었다.

2.3. Foreign policy and territorial expansion

카지미에시 3세 대왕은 탁월한 외교 역량을 발휘하여 왕국의 영토를 두 배로 확장했으며, 주변국과의 관계를 안정화하는 데 성공했다.

2.3.1. Relations with Bohemia and the House of Luxembourg

룩셈부르크 가문과의 관계는 카지미에시 3세 즉위 초 가장 어려운 문제 중 하나였다. 폴란드는 튜턴 기사단과 룩셈부르크 가문이라는 두 강대국에 동시에 맞서야 했다. 초기에 카지미에시 3세는 얀 국왕을 폴란드에 복속시키려 했으나, 얀이 튜턴 기사단과 "크라쿠프 왕과 협정하지 않겠다"는 조약을 맺었기 때문에 쉽지 않았다.

이 문제를 해결하기 위해 카지미에시 3세는 먼저 브란덴부르크의 루트비히와 2년 간의 조약을 체결하여 룩셈부르크의 폴란드 약탈을 막았다. 1335년 4월 하인리히 카린티아 공작의 사망으로 카지미에시 3세와 룩셈부르크, 합스부르크 가, 비텔스바흐 가 사이에 폴란드와 보헤미아의 통치권 다툼이 벌어졌다. 처음에는 카지미에시 3세가 합스부르크 가와 비텔스바흐 가와 동맹을 맺어 얀 룩셈부르크에 대항했지만, 이는 보헤미아 왕의 불만을 샀다. 1335년 5월 16일 프랑크푸르트에서 폴란드 대표단은 루트비히 비텔스바흐와 동맹 조약을 맺었다. 사방으로 폴란드에 포위된 룩셈부르크 왕은 폴란드 왕에게 화해를 요청했고, 아들 카를 왕자를 인질로 보냈다. 룩셈부르크와의 협상은 1336년 5월 28일 산도미에시에서 폴란드-룩셈부르크 휴전 협정으로 마무리되었다. 이 협상의 결과로 폴란드의 위상이 점차 높아져 헝가리의 카로이 1세, 시에라츠의 프셰미스와프, 브와디스와프 가르바티 왕자가 차례로 폴란드에 복속될 수 있었다. 또한 이 협정은 칼리시와 브로츠와프를 복속시키는 압력으로 작용했다. 튜턴 기사단은 이 협상에 참여하는 것이 금지되었는데, 이는 폴란드 외교의 첫 성공 단계였다. 1336년 협정의 또 다른 결과는 얀 룩셈부르크 왕이 폴란드에 대한 적대 행위를 중단하도록 강제하고, 튜턴 기사단과 룩셈부르크 사이의 동맹을 깨뜨렸다는 점이었다.

1336년 8월, 폴란드 국왕은 룩셈부르크 왕과의 평화 회담에 사절단을 파견했다. 이 사절단은 폴란드, 헝가리의 카로이 국왕, 그리고 룩셈부르크 왕 대표로 구성되어 예비 조약을 체결했다. 이 조약에 따라 룩셈부르크 왕과 그의 아들은 폴란드 왕위 계승권을 포기하는 대신, 폴란드 왕은 실롱스크에 대한 주장을 포기했다. 1336년 11월 19일 비셰그라드에서 열린 의회에서 폴란드 의회는 8월의 조약을 공식적으로 비준했다. 이 비준으로 카지미에시 3세는 얀 룩셈부르크의 폴란드 왕위 계승권을 2.00 만 kopeks에 매입했다. 또한 폴란드는 루즈카 지역의 땅과 볼레스와비에츠 성을 되찾았다. 이 조약에는 카지미에시 3세가 실롱스크에 대해 어떠한 의무도 지지 않는다는 내용이 포함되어 있었다. 자첵 엘미노프스키의 연구에 따르면, 트렌친과 비셰그라드 두 협상에서 얀 룩셈부르크 왕의 지위가 강화되었다. 얀 룩셈부르크 왕은 헝가리와 동맹을 맺었고 실롱스크에 대한 주장을 포기했다. 이 조약은 또한 폴란드 공주 엘주비에타와 하 바이에른의 헨리히 14세 선제후의 아들인 얀 왕자의 결혼을 추진했다. 1335년 비셰그라드 회의 이후, 카지미에시 3세는 완전한 합법적인 폴란드 국왕으로 인정받게 되었다. 귀국길에 카지미에시는 세르비아 왕 스테판 두샨의 초청으로 세르비아를 방문하여 며칠간 머물렀다.

룩셈부르크와의 관계를 일시적으로 정리한 후, 카지미에시 3세는 비텔스바흐 가문과의 동맹 조약 이행을 지연시키려 했다. 그는 포즈난의 보이보드 미코와이 비에호프, 포즈난의 카스텔란 야로스와프 이브노, 비엘코폴스카의 총리 오토 등 대표단을 보내 비텔스바흐 가문과 협상하도록 했다. 협상에서 폴란드 대표단은 공동의 적에 대한 상호 지원과 폴란드 공주 엘주비에타와 비텔스바흐의 루트비히 왕자 간의 결혼에 대한 지참금을 논의했다. 이는 폴란드 공주와 바이에른의 루트비히 4세의 아들 루트비히 바이에른 왕자 간의 결혼처럼 이 약혼이 유지되기를 바라는 것이었다. 카지미에시 3세는 또한 1336년 9월 8일 비엘렌 또는 도비에그니에프에서 브란덴부르크 선제후와의 만남을 주선했다. 이를 통해 카지미에시 3세는 얀 룩셈부르크에 대한 압력을 계속 가하는 한편, 비텔스바흐 가문과의 충돌을 피했다. 비텔스바흐 가문이 신성 로마 제국 황제였고, 폴란드가 튜턴 기사단과의 분쟁을 겪고 있는 상황에서 교황과 사이가 좋지 않았기 때문이었다.

카지미에시 3세는 룩셈부르크와 튜턴 기사단 간의 협력을 단호히 끊으려 노력했다. 이를 위해 그는 룩셈부르크의 지지를 얻고자 했다. 1336년 6월, 그는 수백 명의 기사들과 함께 모라바로 가서 보헤미아와 헝가리 국왕들이 합스부르크 가문에 대항하는 전쟁을 준비하는 것을 도왔다. 이 전쟁의 목적은 합스부르크 가문의 충성스러운 적이었던 교황 베네딕토 12세의 지지를 얻는 것이었다.

1338년, 신성 로마 제국 황제는 앙주 가문의 카를 왕과 조약을 맺었는데, 황제는 폴란드군이 보헤미아 왕국을 공격하고 카지미에시 3세가 실롱스크를 점령하려 할 경우 보헤미아 왕을 돕겠다고 약속했다. 이러한 상황에 직면하여 카지미에시 3세는 즉시 룩셈부르크 정부에 폴란드가 보헤미아를 침범하지 않겠다는 내용의 외교 문서를 발송했다. 파베우 야시엔니차에 따르면, 카지미에시 3세는 룩셈부르크에 외교 문서를 발행할 수밖에 없었지만, 3년 이상 이를 지연시켰다. 아마도 폴란드 왕은 이러한 방식으로 적들 사이에 분열을 일으켜, 튜턴 기사단에 대항하는 폴란드의 준비 상황에 주의를 기울이지 못하게 하려 했을 것이다.

튜턴 기사단과의 분쟁이 해결되지 않은 상황에서 카지미에시 3세는 룩셈부르크의 마가레테 공주와 결혼을 통해 룩셈부르크와의 동맹을 굳건히 하려 했다 (카지미에시의 첫 왕비는 1339년에 사망했다). 그러나 카지미에시가 프라하에 도착했을 때, 룩셈부르크 공주는 1341년 7월 11일 병으로 사망했다. 그럼에도 불구하고 이틀 뒤, 폴란드-룩셈부르크 조약이 체결되었다. 이 조약에 따라 카지미에시 3세는 시비드니차 공국과 헝가리 왕국을 제외한 모든 적에 대항하여 룩셈부르크를 지원하기로 약속했다. 그 대가로 룩셈부르크는 두 나라 간의 자녀 및 결혼 계획을 위한 조건을 조성하고, 폴란드군이 튜턴 기사단과 싸울 때 지원군을 제공하기로 약속했다. 룩셈부르크의 동의를 얻어 카지미에시는 레그니차-브제크의 볼레크에게 부여된 대출금의 담보로 남이스우프 (남이스우프, 클루치보르크, 비치나, 볼친 포함) 땅을 확보했다. 이는 폴란드가 미래에 이 지역들을 점령할 수 있는 발판을 마련한 것이었다. 룩셈부르크 귀족들은 폴란드 왕에게 헤센의 아델하이트와 결혼하라고 권유했고, 카지미에시는 9월 29일 포즈난에서 아델하이트 공주와 결혼했다.

1343년 칼리시 조약으로 튜턴 기사단의 위협을 일시적으로 잠재운 후, 카지미에시는 보헤미아를 돕는 데 관심을 기울였다. 1343년, 자간 공작 헨리크 5세 제라즈니가 얀 룩셈부르크에게 존경을 표하지 않고 심지어 전쟁을 시작하여 몇 달 동안 그워고프 지역을 점령했다. 이러한 상황에도 불구하고, 폴란드 왕은 룩셈부르크 왕을 돕기 위해 군대를 파견하는 한편, 자간 공작의 손에 있던 서쪽의 비엘코폴스카 지역 (중심지는 브스호바)을 되찾으려 했다. 자간 공작은 곧 삼촌인 콘라트 1세 올레시니츠키와 얀 시치나프스키 왕자가 이끄는 군대에 의해 올레시니차 전투에서 격파되었다. 폴란드군은 시치나와를 약탈하고 자간 및 시치나프 반란군을 잔인하게 진압하며 브스호바를 점령했다. 평화 조약이 체결되었고, 브스호바 지역은 폴란드 왕국에 편입되었다. 그러나 룩셈부르크가 자간 왕자의 폴란드에 대한 반란을 지원하고, 잃어버린 영토를 되찾도록 돕겠다고 약속하면서 이 조약은 깨졌다. 1344년 헨리크 5세는 보헤미아 왕에게 존경을 표했고, 이후 보헤미아 통치자들의 충실한 봉신이 되었다.

2.3.2. Relations with the Teutonic Knights

1336년, 카지미에시 3세는 튜턴 기사단과의 전쟁을 1336년 6월 24일 휴전 협정으로 끝냈다. 이 유리한 결말은 1335년 비셰그라드 회의의 결정이 현실화되는 데 기여했다. 그러나 카지미에시 3세는 폴란드 협상단에게 튜턴 기사단과의 분쟁 지역에 대한 요구 사항을 제시하여 회의 관련자들에게 압력을 가하도록 지시했다.

그 결과, 조약이 공식 발표되기 전 카지미에시 3세는 얀 룩셈부르크와 합의하여 튜턴 기사단의 도브진 영토를 폴란드가 차지하게 되었다. 이후 교황 베네딕토 12세는 카지미에시 3세의 폴란드 국왕으로서의 정식 지위를 인정했다. 이 인정으로 로마 교황은 유럽 문제에 대한 통제권을 잃었으며, 평화 조약이 진행 중이거나 체결될 때만 판결권을 가질 수 있었다. 폴란드에게 가장 중요한 것은 쿠야비와 도브진이 평화 조건이 모두 충족될 때까지 시에모비트 2세나 쿠야비의 주교에게 넘어간 후, 폴란드 왕에게 모두 반환되는 것이었다. 그단스크 포메라니아는 튜턴 기사단의 명예를 잃지 않기 위한 '자선금'이 되었다. 카지미에시 3세는 튜턴 기사단의 헤움노 영토를 요구하며 양측 간에 전투가 벌어지기도 했다. 1336년 6월, 공식적인 조약이 체결되었다. 이 조약의 일부 조항에 따라 카지미에시 3세는 도브진 지역을 비셰그라드의 브와디스와프 가르바티 왕자에게 넘겨주었으며, 이 왕자는 얀 룩셈부르크에게 자신의 보상금을 포기할 것을 제안하는 서한을 보냈다. 조약의 내용이 단지 그뿐이었음에도 불구하고, 카지미에시 3세와 튜턴 기사단 모두 이 판결에 대해 열정적이지 않았다. 폴란드 왕은 포메라니아에 대한 주권을 아직 얻지 못했기 때문이었다. 튜턴 기사단은 쿠야비와 도브진을 반환하지 않았고, 시에모비트 2세나 쿠야비 주교의 이 두 지역에 대한 관리권을 인정하지 않았다. 휴전 협정이 발효된 직후, 폴란드 왕은 조약의 모든 판결을 수용하고 6월 24일부터 1년 이내에 결정을 이행하겠다는 문서를 발표했다. 1337년 6월 (휴전 협정 체결 1년 후), 카지미에시 3세는 튜턴 기사단에 대한 폴란드의 두 가지 불만에 대해 교황의 판결을 기다리는 것을 지연시켰다. 그니에즈노 대주교는 튜턴 기사단이 교회의 재산을 침범하고, 교회를 파괴하며, 약탈을 저질렀다고 비난했고, 카지미에시 3세는 그들이 폴란드 왕국에 속한 영토를 점령했다고 비난했다.

1337년 3월, 룩셈부르크 왕은 이노브로츠와프에서 폴란드-튜턴 기사단 간의 협상을 중재했다. 얀 룩셈부르크 왕은 영리하고 편파적이지 않은 인물이었지만, 폴란드가 포모제를 되찾는 것을 막고 싶어 했다. 그렇게 해야 룩셈부르크가 실롱스크를 회복하는 데 집중할 수 있었기 때문이었다. 협상이 시작되기 전, 얀 룩셈부르크는 1329년에 그단스크 포메라니아를 튜턴 기사단에게 양도한 것을 확인하는 선언문을 발표했다. 이러한 지연의 원인은 룩셈부르크 왕비의 확인 인장이 부족했고 카를 왕자가 아직 어렸기 때문이었다. 이는 룩셈부르크가 튜턴 기사단의 위상을 강화하고 그들을 룩셈부르크의 영향권 내로 끌어들이려는 외교적 책략이기도 했다.

카지미에시 3세 또한 자신의 입지를 강화하려 노력했다. 1337년 3월 초, 그는 브와디스와프 가르바티 왕자와 도브진 지역의 관리권을 왕자에게 넘겨주는 대신, 폴란드 왕이 웽치차 지역을 차지하는 것에 합의했다. 이노브로츠와프 협상의 결과로 카지미에시 3세는 포메라니아에 대한 주권을 포기하고 헤움노 지역을 튜턴 기사단에게 넘겨주었다. 그는 또한 이교도인 리투아니아와의 동맹을 맺지 않고, 튜턴 기사단과 동맹을 맺었던 옛 적들을 사면하며, 폴란드 왕국에 억류된 모든 포로를 석방하겠다고 약속했다. 카지미에시는 튜턴 기사단이 지불해야 할 모든 전쟁 배상금을 취소한다고 선언했다. 튜턴 기사단은 도브진과 쿠야비 지역의 중립을 받아들이고 세르비아의 오토 폰 베르고프를 통치자로 임명하는 한편, 이노브로츠와프의 도브진 및 쿠야비의 카스텔란은 폴란드의 영향권에 두었다. 만약 폴란드 왕이 이 조약을 비준하지 않으면, 위 지역들은 튜턴 기사단의 손에 넘어가게 되어 있었다. 수많은 격렬한 논쟁 끝에, 결국 쿠야비의 일부는 폴란드-튜턴 기사단 화해의 일환으로 폴란드에 양도되었다. 튜턴 기사단은 이전의 위상을 되찾기 위해 로마 교황의 결정을 기다렸으나, 폴란드 왕은 튜턴 기사단의 이러한 기다림을 이용하며 헝가리에게 이러한 일이 없을 것이라고 약속했다.

1338년 5월 4일, 교황은 폴란드-헝가리 수집가 갈레르 카르케리부스와 프랑스 수집가 피오트르 다네시를 포함한 여러 대표를 파견하여 폴란드-튜턴 기사단 청문회를 개최했다. 1339년 2월 4일 바르샤바의 중립 지역에서 시작된 청문회에서 튜턴 기사단 대표단은 즉시 반대하며 퇴장했다. 청문회에 참석한 126명의 폴란드 대표단은 튜턴 기사단이 점령한 지역이 이제 폴란드 귀족들의 통치하에 있다고 인정했다. 1306년 브와디스와프 1세가 점령한 지역들은 튜턴 기사단에게 강탈당한 것이었다. 판사들은 폴란드 대표들과 논쟁을 벌인 후 폴란드 왕의 제안을 튜턴 기사단에게 전달했다. 카지미에시 3세는 이후 제안을 철회하고 튜턴 기사단에게 14,000 플로린을 보냈지만, 튜턴 기사단은 이 보상금을 수락하지 않았다. 청문회가 끝나기 전, 카지미에시 3세는 1321년 재판 결과 폴란드에 지급된 배상금의 절반, 즉 15,000 금 플로린을 아비뇽에게 면제해 주었다. 9월 15일, 청문회 결론이 발표되어 폴란드가 포메라니아, 쿠야비, 헤움노, 도브진, 미하우프를 획득하고 194,500 플로린의 배상금을 받게 되었다. 판사들은 디트리크 폰 알텐부르크 총장을 비롯한 위원들과 이장들의 해임을 명령했다. 그러나 튜턴 기사단은 교황에게 항소했고, 이 판결을 비준하지 않았다. 이 판결의 승리로 폴란드는 이 지역들이 폴란드 왕국에 속한다는 것을 유럽에 확고히 주장할 수 있었다. 튜턴 기사단의 영향력으로 교황은 특별 위원회를 임명했는데, 이 위원회는 마이센, 크라쿠프, 헤움노 주교로 구성되어 전쟁 이전의 유럽을 복구하라는 명령을 내렸다. 튜턴 기사단에게는 쿠야비와 도브진 점령으로 인한 손실에 해당하는 10,000 플로린만 폴란드에 지불하라는 명령이 내려졌다. 그러나 교황 클레멘스 6세가 베네딕토 12세의 뒤를 이어 즉위하면서, 그는 전임자의 모든 결정을 뒤집었다.

1340년 루테니아 할리치카 지역을 두고 리투아니아와 타타르족과의 갈등은 튜턴 기사단의 복수를 어느 정도 막는 데 기여했다. 튜턴 기사단과의 잠재적인 전쟁을 피하기 위해 폴란드 왕은 1341년 가을 토룬에서 자신, 디트리크 폰 알텐부르크 총장, 카로이 로베르트, 룩셈부르크 대표가 참석하는 회담을 제안했다. 그러나 튜턴 기사단 총장의 갑작스러운 사망으로 회담은 중단되었다. 협상은 1343년 칼리시에서 재개되어 그니에즈노 대주교 야로스와프 보구리아가 주재하는 튜턴 기사단-폴란드 간의 화해로 이어졌다. 자신의 입지를 강화하기 위해 카지미에시는 1343년 2월 29일 포즈난을 점령하고 서부 포메라니아의 보구스와프 5세, 바르님 4세, 바르치스와프 5세 왕자들과 방어 동맹을 맺었다. 이 방어 동맹에 따라 포메라니아 왕자들은 폴란드에 400명의 무장 군사를 제공하고 튜턴 기사단의 영토 통과를 금지해야 했다. 이 동맹은 보구스와프 5세와 카지미에시의 딸 엘주비에타의 결혼을 통해 더욱 강화되었다. 평화 조약은 7월 8일 칼리시에서, 7월 23일 이노브로츠와프 근처 비에르비차니 마을에서 카지미에시와 루돌프 쾨니히 총장 사이에 체결되었다. 조약에 따라 카지미에시 3세는 그단스크 포메라니아, 헤움노, 미하우프 지역에 대한 권리를 포기했다. 그 대가로 튜턴 기사단은 쿠야비와 도브진 지역의 나머지를 폴란드에 반환하고 10,000 플로린을 배상금으로 지불했다. 폴란드 의회의 비준을 받지는 못했지만, 이 조약은 포메라니아를 되찾으려는 폴란드의 시도를 무산시켰다. 결국 조약은 교황에 의해 공식적으로 비준되었지만, 폴란드는 이 조약에 만족하지 않고 여전히 포메라니아를 점령하려 했다. 얼마 후, 이 조약은 양측 모두에 의해 완전히 준수되지 않았다. 카지미에시는 포메라니아의 영유권을 포기하지 않았으며, 튜턴 기사단은 약속했던 10,000 플로린을 지불하지 않았다. 그러나 불완전한 이행에도 불구하고, 칼리시 조약은 매우 견고하게 유지되었으며, 1349년의 경계 획정과 더불어 1409년까지 효력을 발휘했다.

1350년, 튜턴 기사단이 조약을 파기하려는 움직임을 보이면서 공개적인 충돌이 발생했다. 당시 튜턴 기사단의 여러 지역에서 폴란드에 대한 도발이 일어났다. 1356년 카지미에시가 리투아니아와 평화 조약을 맺자 튜턴 기사단은 이를 임박한 위협으로 간주하면서 상황은 더욱 긴박해졌다. 1360년 카지미에시 3세는 케이시투트의 승인을 받아 라즈그루트 성 건설을 명령했으나, 튜턴 기사단은 강하게 반대했다. 그러나 왕이 뜻을 굽히지 않자, 그들은 라즈그루트를 공격하여 카지미에시 3세가 건설 의도를 취소하고 후퇴할 수밖에 없었다.

1368년, 폴란드 왕은 말보르크 성을 방문하여 튜턴 기사단 총장 빈리히 폰 크니프로데로부터 3일간 환대를 받았다. 아마도 왕은 튜턴 기사단의 영토 내부를 직접 살펴보고 폴란드가 튜턴 기사단을 물리칠 만한 충분한 힘이 있는지 평가하고 싶었을 것이다. 명확한 것은 왕이 튜턴 기사단에 대항하는 어떠한 전쟁 준비 활동도 진행하지 않았다는 점이다.

2.3.3. Relations with the Angevin Dynasty of Hungary

카지미에시 3세는 아버지 브와디스와프 1세 시대부터 시작된 헝가리 앙주 왕조와의 긴밀한 관계를 계속 유지했다. 러요시 1세를 중심으로 한 앙주 가문의 적극적인 개혁 덕분에 헝가리는 강력한 국가로 성장했다. 1327년, 브와디스와프 1세는 헝가리 국왕 카로이 1세에게 카지미에시가 남자 후계자가 없을 경우 그의 아들이 폴란드 왕위를 계승할 것이라고 약속한 바 있었다. 카지미에시가 중병에 걸렸을 때, 그는 보헤미아와의 전쟁에서 헝가리의 큰 도움이 필요했으며, 동시에 피아스트 가문의 후손이 없을 경우 헝가리 왕이 왕위를 계승할 의향을 밝혔다. 그는 1335년 비셰그라드 회의에서 처음으로 이러한 의사를 표명했을 것이다.

15세기 `부드니아 연대기`와 `투로치 연대기`에 따르면, 1339년 7월 카지미에시는 비셰그라드를 방문하여 러요시를 자신의 후계자로 지명했다. 일부 역사가들은 이 사건이 1년 전에 발생했다고 주장하기도 한다. 볼레스와프 예지 2세도 이 회의에 참석했을 가능성이 있다. 아마도 카로이 1세는 이후 할리치와 블라디미르 영토, 그리고 폴란드 왕위 계승권을 카지미에시 3세에게 넘겼을 것이다. 헝가리 국왕은 또한 매형이 루스를 점령하는 것을 돕고, 튜턴 기사단의 공격에 대비하는 것을 돕겠다고 약속했다. 헝가리 왕은 카지미에시가 아들을 남기지 않고 사망할 경우 폴란드 왕위를 계승할 수 있는 권한을 얻었다. 그러나 그는 폴란드 통치자로서 앙주 가문이 폴란드 왕국의 잃어버린 옛 영토를 되찾기 위해 노력해야 한다고 약속해야 했다. 루스 문제에 있어서, 만약 폴란드 왕이 아들을 낳는다면, 앙주 가문은 100,000 플로린 (약 50,000 플로린)으로 갈리치아-볼히니아를 구매할 권리를 가지게 될 것이었다. 만약 카지미에시 3세가 사망할 경우, 루스는 헝가리의 손에 넘어가게 되어 있었다.

1340년, 헝가리의 러요시는 리투아니아 원정을 시작했다. 카지미에시 3세도 이 원정에 참여했지만, 병이 악화되어 여정을 중단해야 했으며, 이는 헝가리 왕이 폴란드 왕위를 계승할 가능성을 열어두게 했다. 러요시는 성 이슈트반 1세의 정당한 후계자로서 폴란드의 미래 왕이 될 것이었다. 그는 독일식 이름을 쓰지 않고, 폴란드인을 고문으로 임명하며, 전쟁 비용을 지불해야 한다는 조건을 받아들였다. 결국 카지미에시 3세는 건강을 회복하고 전쟁을 계속했다.

1355년 1월, 폴란드 귀족 대표단이 부다를 방문하여 폴란드 왕국의 모든 거주민을 대표하여 앙주 가문이 폴란드 왕위를 수락하는 조건들을 제시했다. 1월 14일, 러요시는 폴란드가 제시한 조건들을 받아들이는 문서를 발표했다. 그는 비정상적인 세금을 징수하지 않고, 해외 군사 원정에 대한 비용을 지불하겠다고 약속했다. 그 대가로 폴란드 대표단은 앙주 가문(즉, 얀의 조카인 러요시와 그들의 적법한 남자 후손들)의 왕위 계승을 동의했다.

2.3.4. Expansion into Ruthenia and other territories

카지미에시 3세는 외교적 역량을 발휘하여 왕국의 영토를 두 배로 확장했다. 그는 서쪽과 북쪽의 잠재적 적대국들과의 관계를 중립화하고, 동쪽으로 영토 확장을 시작했다. 그는 폴란드 역사에서 붉은 루테니아와 볼히니아로 알려진 할리치와 볼로디미르 (현재의 우크라이나 영토)의 루테니아 왕국을 정복했다. 1340년부터 1352년에 걸쳐 루테니아(갈리치아-볼히니아)를 병합하여 왕국의 영토를 크게 확장했다. 국경을 동남쪽으로 확장함으로써 폴란드 왕국은 이익이 많은 흑해 무역에 접근할 수 있게 되었다. 1366년에는 볼히니아와 포딜리아도 병합했다. 그는 갈리치아에 동방 정교회 대주교좌를 설립하는 것을 승인하여, 종교적으로 이질적인 민족들로 구성된 이 새로운 영토들이 폴란드의 통치하에 놓이는 것을 가능하게 했다. 그는 리투아니아의 평화적인 가톨릭 개종을 추진하여 헝가리와 룩셈부르크의 협력까지 이끌어낼 정도로 능숙한 외교력을 보여주었다.

3. Relationship with the Jewish community

카지미에시 3세는 폴란드 내 유대인 공동체에 대해 매우 관대하고 보호적인 정책을 펼쳤다. 1334년 10월 9일, 그는 볼레스와프 5세가 1264년에 유대인들에게 부여했던 특권들을 재확인했다. 그는 사형의 위협 아래에서 강제적인 기독교 세례를 목적으로 한 유대인 아동의 납치를 금지했으며, 유대인 묘지 훼손에 대해서도 엄중한 처벌을 가했다. 유대인들은 그의 통치 이전부터 폴란드에 거주하고 있었지만, 카지미에시는 그들이 대규모로 폴란드에 정착하도록 허용하고, 그들을 '왕의 백성'으로 보호했다. 그의 개혁 덕분에 전 세계 유럽 유대인, 즉 아슈케나지 유대인의 약 70%가 폴란드에 조상을 둔 것으로 알려져 있다. 카지미에시 3세와 그의 전설적인 유대인 애첩 에스테르카의 이야기는 직접적인 역사적 증거로 확인되지는 않았다.

4. Personal life and family

카지미에시 3세 대왕은 네 번 결혼했으며, 정식 자녀 외에 혼외 자녀도 두었다.

4.1. Marriages and legitimate issue

- 리투아니아의 알도나 (안나)

1325년 4월 30일 또는 10월 16일, 카지미에시는 리투아니아 대공 게디미나스의 딸 알도나와 결혼했다. 알도나는 1339년 5월 26일에 사망했다. 두 사람 사이에는 두 딸이 있었다.

- 엘주비에타 (1326년경 ~ 1361년): 포메라니아 공작 보구스와프 5세와 결혼했다.

- 쿠네군다 (1334년 ~ 1357년): 신성 로마 제국 황제 루트비히 4세의 아들인 루트비히 6세와 결혼했다.

- 헤센의 아델하이트

알도나가 사망한 지 2년 후인 1341년 9월 29일, 카지미에시는 두 번째 아내로 하인리히 2세의 딸 아델하이트와 결혼했다. 두 사람 사이에는 자녀가 없었다. 카지미에시는 결혼 직후 아델하이트와 별거하기 시작했고, 이 사랑 없는 결혼은 1356년 그가 이혼을 선언할 때까지 이어졌다. 아델하이트는 결국 친정인 헤센으로 돌아갔다.

- 크리스티나 로키차나

아델하이트와의 "이혼" 후, 카지미에시는 부유한 상인 미클루시 로키차니의 미망인이자 자신의 애첩이었던 크리스티나 로키차나와 결혼했다. 그녀의 출신은 알려져 있지 않으며, 첫 남편 사망 후 프라하의 보헤미아 궁정에 시녀로 들어갔다. 카지미에시는 프라하에서 그녀를 데려와 티니에츠의 베네딕토회 수도원장에게 둘의 결혼을 설득했다. 결혼식은 비밀리에 거행되었으나 곧 알려졌다. 아델하이트 왕비는 이를 중혼으로 간주하고 헤센으로 돌아갔다. 카지미에시는 아델하이트 왕비를 대신한 교황 인노첸시오 6세의 불만에도 불구하고 크리스티나와 계속 살았다. 이 결혼은 1363년에서 1364년까지 이어졌고, 카지미에시는 다시 이혼을 선언했다. 두 사람 사이에는 자녀가 없었다.

- 자간의 헤드비히

1365년경, 카지미에시는 네 번째 아내로 헨리크 5세의 딸 헤드비히와 결혼했다. 아델하이트와 (아마도 크리스티나도) 아직 살아 있었기 때문에 헤드비히와의 결혼 또한 중혼으로 간주되었다. 이로 인해 그녀가 낳은 세 어린 딸들의 적법성이 논란이 되었다. 카지미에시는 1369년 12월 5일 교황 우르바노 5세에 의해 안나와 쿠네군데의 적법성을 인정받았다. 막내딸 야드비가는 카지미에시 사망 후인 1371년 10월 11일 교황 그레고리오 11세에 의해 적법성을 인정받았다. 두 사람 사이에는 세 딸이 있었다.

- 안나 (1366년 ~ 1422년 6월 9일): 첫째로 빌헬름 첼레 백작과 결혼했고, 그들의 유일한 딸인 첼레의 안나는 후에 폴란드 왕 야기에우워와 결혼하여 폴란드 왕비가 되었다. 안나는 둘째로 테크 공작 울리히와 결혼했으나 자녀는 없었다.

- 쿠네군데 (1367년 ~ 1370년)

- 야드비가 (1368년 ~ 1382년경)

4.2. Illegitimate issue

카지미에시 3세는 궁정 고위 관리의 아내였던 첩 추트카와의 사이에서 세 명의 혼외 아들을 두었다.

- 니에미에시 (1386년까지 생존 기록): 장남으로 아버지를 구하고 스톱니차 주변의 땅을 물려받았다.

- 펠카 (1342년 ~ 1365년): 결혼하여 두 아들을 두었으나 아버지보다 먼저 사망했다.

- 얀 (1383년 10월 28일 사망): 막내아들로 아버지를 구하고 스톱니차 주변의 땅을 물려받았다.

5. Succession

카지미에시 3세는 적법한 남자 후계자가 없었기 때문에 왕위 계승 문제가 중요한 현안이었다. 그는 5명의 딸만 두었을 뿐이었다. 1355년 부다에서 카지미에시는 자신의 조카이자 헝가리 국왕인 러요시 1세를 후계자로 지명했다. 이는 그의 아버지 브와디스와프 1세가 카로이 1세의 도움을 받아 보헤미아에 대항했던 전례와 유사했다. 그 대가로 카지미에시는 적대적인 튜턴 기사단과 보헤미아 왕국과의 분쟁에서 필요한 헝가리의 우호적인 태도를 얻을 수 있었다. 당시 카지미에시의 나이는 45세였으므로 아들을 낳는 것이 불합리해 보이지는 않았다.

그는 유언을 통해 자신의 장녀 엘주비에타의 아들이자 손자인 카지미에시 4세를 입양하여 후계자로 삼으려 했다. 그러나 카지미에시 3세가 1370년 사망하자, 러요시 1세는 신속하게 크라쿠프로 와서 귀족들에게 미래의 특권을 약속하며 유언의 이 부분을 무효화시켰다. 또한 카지미에시 3세에게는 사위인 루트비히 6세 (바이에른 출신)가 있었고, 그는 잠재적 후계자로 고려되기도 했다. 하지만 그의 아내인 카지미에시의 딸 쿠네군다가 1357년에 자녀 없이 사망하여 그는 계승 자격을 잃었다.

결과적으로 헝가리 국왕 러요시 1세가 폴란드의 왕위를 계승하게 되었다. 러요시는 카지미에시의 사망 직후인 1370년에 왕으로 선포되었으며, 카지미에시의 누이이자 러요시의 어머니인 엘주비에타가 1380년 사망할 때까지 상당한 실권을 행사했다. 카지미에시 3세는 1370년 11월 5일 사냥 중 입은 부상으로 사망했다.

6. Legacy and historical evaluation

카지미에시 3세 대왕은 폴란드 역사에서 가장 위대한 군주 중 한 명으로 기억되며, 그의 통치는 국가 발전에 지대한 영향을 미쳤다.

6.1. Positive reception and the title "the Great"

카지미에시 3세는 폴란드 역사상 "대왕"이라는 칭호를 받고 유지한 유일한 국왕이다 (보레스와프 1세는 "용감왕"으로 더 잘 알려져 있다). 그는 "목재 폴란드를 물려받아 벽돌 폴란드를 남겼다"는 격언으로 평가받는데, 이는 그의 재위 기간 동안 이루어진 광범위한 건축 사업과 국가 기반 강화 노력을 상징한다. 그는 군사, 외교, 내정 모든 분야에서 큰 성공을 거두었으며, 특히 법률 시스템을 정비하여 귀족들의 권력 남용을 억제하고 왕권을 안정화시켰다. 또한 정치적, 경제적 약자인 농민을 보호하고 유대인 이민을 장려하는 등 사회 통합과 경제 발전을 도모했다. 그의 시대에 폴란드 왕권은 안정되었고, 국가가 정비되어 강대국으로 성장했다.

6.2. Criticism and controversies

카지미에시 3세의 통치와 관련하여 일부 논란과 비판적인 시각도 존재한다. 그는 '농민의 왕'이라는 별칭을 얻었지만, 이는 때때로 조롱의 의미로 사용되기도 했다. 또한 그는 세 번의 중혼을 저질러 교황청의 비판을 받았으며, 특히 두 번째 왕비 아델하이트가 살아있는 동안 크리스티나 로키차나와 세 번째 부인 헤드비히 자간스카와 결혼한 것은 당시 교회의 율법에 어긋나는 행위였다. 그의 젊은 시절 클라라 자흐 사건에서 제기된 강간 의혹과 그에 따른 잔혹한 처벌은 그의 개인적인 도덕성에 대한 비판의 여지를 남긴다.

7. In popular culture

카지미에시 3세 대왕은 현대 대중문화에서도 다양하게 묘사되고 활용되고 있다.

- 영화: 폴란드 역사 드라마 시리즈 `크로나 크룰루프`(`The Crown of the Kings`)의 주요 등장인물 중 한 명으로, 마테우시 크룰(시즌 1)과 안제이 하우스너(시즌 2)가 연기했다. 영화 `쉰들러 리스트`에서 아몬 괴트의 대사에서 언급되기도 한다.

- 비디오 게임: 2013년 확장팩 `브레이브 뉴 월드`에서 추가된 2010년 전략 게임 `문명 5`에서 플레이 가능한 지도자로 등장한다. 또한 전략 게임 `크루세이더 킹즈 2`에서도 통치자로 등장한다.

- 화폐: 폴란드 50 즈워티 지폐의 앞면에 그의 초상화가 그려져 있으며, 뒷면에는 그의 왕권 상징물이 묘사되어 있다.

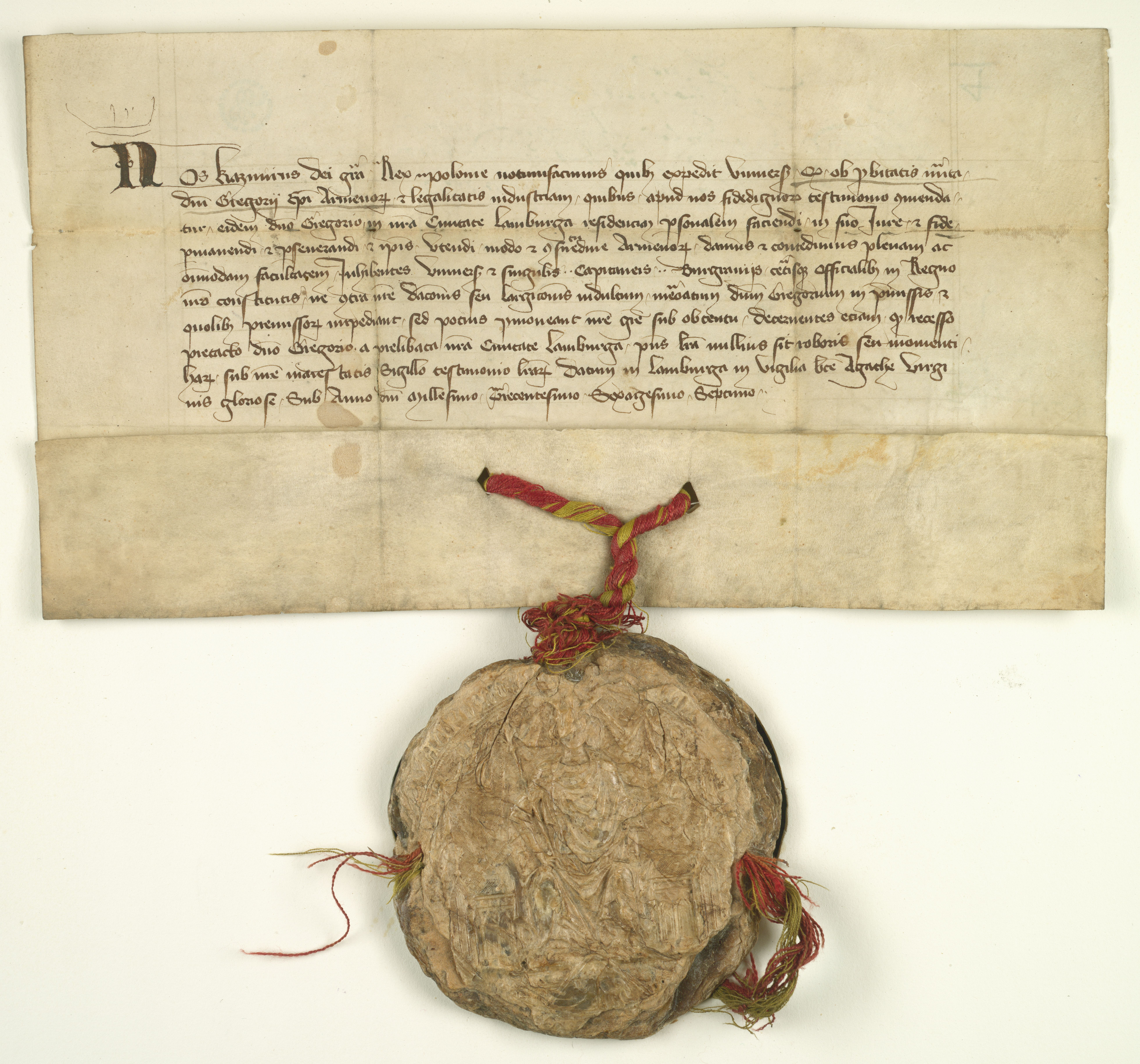

8. Title and style

카지미에시의 전체 칭호는 다음과 같다: "하느님의 은총으로 폴란드와 루스(루테니아)의 왕 카지미에시, 그리고 크라쿠프, 산도미에시, 시에라츠, 웽치차, 쿠야비, 포메라니아(포메렐리아) 영토의 군주이자 상속자". 라틴어 칭호는 이러했다: Kazimirus, Dei gratia rex Polonie et Russie, nec non Cracovie, Sandomirie, Siradie, Lancicie, Cuiavie, et Pomeranieque Terrarum et Ducatuum Dominus et Heres.

9. Gallery