1. 개요

헝가리는 중앙유럽 판노니아 평원에 위치한 내륙국으로, 오랜 역사와 독특한 문화를 지니고 있다. 선사 시대부터 다양한 민족이 거주했으며, 9세기 말 마자르인의 정착 이후 헝가리 국가의 기틀이 마련되었다. 이슈트반 1세에 의해 1000년 기독교 왕국으로 건국된 이래, 중세에는 유럽의 강국으로 발전했으나 오스만 제국의 침입과 합스부르크 제국의 통치를 겪으며 시련의 시기를 보냈다. 19세기 민족 운동과 오스트리아-헝가리 제국의 성립, 두 차례의 세계 대전과 트리아농 조약으로 인한 영토 상실, 전후 공산주의 체제와 1956년 헝가리 혁명, 그리고 1989년 민주화 과정을 거쳐 오늘날의 제3공화국에 이르렀다.

지리적으로는 광활한 평야와 다뉴브강, 티서강 등 주요 강이 국토를 가로지르며, 온화한 대륙성 기후를 보인다. 정치적으로는 대통령제와 의원내각제가 혼합된 공화국 체제를 채택하고 있으며, 유럽 연합(EU) 및 북대서양 조약 기구(NATO) 회원국으로서 활발한 대외 관계를 펼치고 있다. 경제는 고소득 혼합 경제 체제로, 자동차, 전자, 제약, 관광 산업 등이 발달했으며, 과학 기술 분야에서도 다수의 노벨상 수상자를 배출하는 등 중요한 성과를 이루었다. 사회적으로는 마자르인이 다수를 차지하며, 독자적인 헝가리어를 공용어로 사용한다. 종교적으로는 기독교(주로 가톨릭) 전통이 강하다. 문화적으로는 독특한 건축 양식, 리스트 페렌츠와 버르토크로 대표되는 음악, 구야시와 토커이 와인 등의 요리, 그리고 올림픽에서의 뛰어난 성과로 잘 알려져 있으며, 다수의 유네스코 세계유산을 보유하고 있다.

2. 국명

헝가리의 공식 국명은 헝가리(Magyarország머저로르사그헝가리어)이다. 이는 '헝가리인(마자르인)'을 뜻하는 Magyar머저르헝가리어와 '나라', '땅'을 의미하는 ország오르사그헝가리어가 합쳐진 말로, '마자르인의 나라'라는 의미를 담고 있다. '마자르'라는 명칭은 9세기 말 카르파티아 분지를 정복하고 헝가리 국가의 기초를 세운 7개의 주요 반유목민 부족 중 하나인 '메제르'(megyer헝가리어) 부족의 이름에서 유래한 것으로 알려져 있다.

'헝가리(Hungary)'라는 영어식 국명과 여러 유럽 언어에서의 유사한 명칭(예: Hungaria훙가리아라틴어, Ungarn웅가른독일어, Hongrie옹그리프랑스어)은 역사적으로 훈족과의 연관성에서 비롯되었을 가능성이 제기된다. 고대 말, 훈족이 판노니아 평원 일대를 지배했으며, 이후 아바르족이 이 지역에 정착했다. 그러나 보다 유력한 어원은 7세기경 흑해 북부 스텝 지역에 존재했던 투르크계 유목민족 연합체인 '오노구르(Onogur)'에서 찾을 수 있다. '오노구르'는 '10개의 오구르 부족' 또는 '10개의 화살(부족)'을 의미하며, 초기 헝가리인이 마자르인 7개 부족과 하자르 3개 부족의 연합체였던 사실과 관련이 있을 수 있다. 이 명칭은 비잔티움 제국의 그리스어 문헌에서 '웅그로이'(Οὔγγροι웅그로이고대 그리스어 (1453년 이전))로 기록되었고, 이후 라틴어를 거쳐 여러 유럽 언어로 퍼져나갔다. 초기에는 명칭에 'H' 발음이 없었으나, 훈족과의 역사적 연관성을 강조하면서 추가된 것으로 보인다.

역사적으로 헝가리는 국체 변화에 따라 공식 국명이 여러 차례 변경되었다.

- 1000년 ~ 1918년: 헝가리 왕국 (Magyar Királyság머저르 키라이샤그헝가리어)

- 1918년 ~ 1919년: 헝가리 인민공화국 (Magyar Népköztársaság머저르 네프쾨스타르셔샤그헝가리어) - 첫 번째 공화국

- 1919년: 헝가리 소비에트 공화국 (Magyarországi Tanácsköztársaság머저로르사기 터나치쾨스타르셔샤그헝가리어)

- 1919년 ~ 1920년: 헝가리 공화국 (Magyar Köztársaság머저르 쾨스타르셔샤그헝가리어)

- 1920년 ~ 1946년: 헝가리 왕국 (Magyar Királyság머저르 키라이샤그헝가리어) - 왕 없는 왕국, 호르티 미클로시 섭정 통치

- 1946년 ~ 1949년: 헝가리 공화국 (Magyar Köztársaság머저르 쾨스타르셔샤그헝가리어)

- 1949년 ~ 1989년: 헝가리 인민공화국 (Magyar Népköztársaság머저르 네프쾨스타르셔샤그헝가리어) - 공산주의 시대

- 1989년 ~ 2011년: 헝가리 공화국 (Magyar Köztársaság머저르 쾨스타르셔샤그헝가리어)

- 2012년 ~ 현재: 헝가리 (Magyarország머저로르사그헝가리어) - 2012년 1월 1일 신헌법(기본법) 발효에 따라 변경.

일본에서는 ハンガリー한가리일본어로 표기하며, 20세기 중반까지는 ハンガリア한가리아일본어라는 표기도 사용되었다. 한자로는 洪牙利홍아리중국어로 표기하고 洪홍중국어으로 약칭하기도 한다. 중국어에서는 훈족과의 연관성을 들어 흉노에서 유래한 匈牙利흉아리중국어로 표기한다.

3. 역사

헝가리의 역사는 카르파티아 분지를 중심으로 다양한 민족의 이동과 정착, 국가 형성, 외세의 침입과 지배, 그리고 독립과 발전을 위한 투쟁으로 점철되어 있다. 선사 시대부터 시작하여 고대 로마 제국의 지배, 마자르인의 정착과 헝가리 왕국의 건국, 중세의 번영과 몽골 침입, 오스만 제국과 합스부르크 제국의 오랜 지배, 19세기 민족 운동과 자치 획득, 두 차례의 세계 대전과 영토 상실, 공산주의 체제와 1956년 혁명, 그리고 1989년 민주화 과정을 거쳐 현대의 헝가리에 이르렀다. 각 시대는 헝가리의 정치, 사회, 문화에 깊은 영향을 미치며 오늘날 헝가리의 정체성을 형성하는 데 기여했다.

3.1. 선사 시대와 고대 (895년 이전)

현재 헝가리 영토에 해당하는 카르파티아 분지는 선사 시대부터 인류가 거주해 온 지역이다. 기원전 1세기경, 로마 제국은 다뉴브강 서쪽 지역을 정복하여 판노니아 속주를 설치했다. 판노니아는 로마 제국의 중요한 국경 지대였으며, 아퀸쿰(오늘날의 부다페스트 오부더 지역)과 같은 도시들이 건설되어 로마 문화가 번성했다. 로마는 판노니아 남동쪽에 모이시아 속주를, 티서강 동쪽에는 다키아 속주를 설치하여 이 지역에 대한 지배력을 확립했다. 그러나 4세기부터 게르만족의 대이동과 훈족의 침입으로 로마 제국의 지배력은 약화되었고, 5세기에는 서로마 제국이 멸망했다.

서로마 제국 멸망 이후 판노니아 분지에는 다양한 민족들이 연이어 들어와 지배권을 다투었다. 4세기 말에는 훈족이 이 지역을 장악하고 강력한 제국을 건설했으며, 특히 아틸라(재위 434년 ~ 453년) 시대에 전성기를 누렸다. 아틸라는 헝가리 신화에서도 중요한 인물로 여겨진다. 훈족 제국이 붕괴한 후에는 동게르만족의 일파인 게피드족이 자신들의 왕국을 세웠으며, 이외에도 고트족, 반달족, 랑고바르드족, 슬라브족 등이 이주해 왔다.

560년대에는 아바르족이 아바르 카간국을 세워 200년 이상 이 지역을 지배했다. 그러나 8세기 말, 프랑크 왕국의 카롤루스 대제가 아바르족을 격퇴하면서 아바르족의 세력은 약화되었다. 804년부터 829년 사이에는 제1차 불가리아 제국이 다뉴브강 동쪽 지역을 정복하고 지역 슬라브 부족과 아바르족 잔존 세력을 지배했다. 9세기 중반에는 다뉴브강 서쪽에 프랑크 왕국의 판노니아 변경주의 일부로 발라톤 공국(저지 판노니아)이 세워지기도 했다. 이러한 격동의 시기를 거쳐 9세기 말, 마자르인(헝가리인)이 카르파티아 분지를 정복하면서 헝가리 역사의 새로운 장이 열리게 된다.

3.2. 중세 (895년 ~ 1526년)

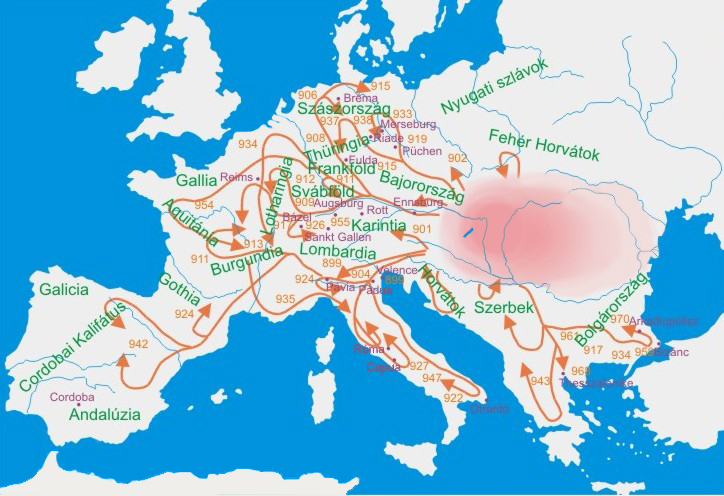

895년을 전후하여, 우랄산맥 근처에서 서쪽으로 이동해 온 마자르인 부족 연맹체는 아르파드 대공의 지도하에 카르파티아 분지를 정복하고 정착했다. 이 사건은 '헝가리인의 정복'(Honfoglalás혼포글럴라시헝가리어)이라 불리며, 헝가리 국가 형성의 기초가 되었다. 초기 마자르인들은 뛰어난 기마술과 전투력을 바탕으로 주변 지역을 약탈하며 세력을 확장했으나, 955년 레히펠트 전투에서 신성 로마 제국의 오토 1세에게 패배한 이후로는 정착 생활과 서유럽 문물 수용으로 방향을 전환했다.

972년, 게저 대공은 서유럽의 기독교를 받아들이기 시작했고, 그의 아들 이슈트반 1세는 1000년에 교황 실베스테르 2세로부터 왕관을 받아 헝가리 왕국을 건국하고 초대 국왕으로 즉위했다. 이슈트반 1세는 가톨릭을 국교로 정하고 국가 체제를 정비하여 헝가리를 서유럽 봉건 국가로 발전시켰다. 라틴 문자가 도입되어 행정 언어로 사용되었으며, 이는 1844년까지 지속되었다. 라슬로 1세는 이슈트반 1세의 정책을 계승하여 국가 권력을 공고히 하고 기독교를 강화했다. 1102년, 칼만 국왕은 크로아티아와 동군연합을 맺어 영토를 확장했다. 아르파드 왕조 시대의 헝가리는 점차 중부 유럽의 강국으로 부상했으며, 벨러 3세 통치기에는 프랑스 왕실보다 많은 세입을 거둘 정도로 경제적으로도 번영했다. 언드라시 2세는 1217년 제5차 십자군 원정에 참여했으며, 1222년에는 귀족들의 권리를 보장하는 금인칙서를 반포하여 의회 제도의 기초를 마련했다.

1241년에서 1242년 사이, 몽골 제국의 침입으로 헝가리 왕국은 막대한 피해를 입어 인구의 절반 가까이가 희생되었다. 벨러 4세는 몽골군 철수 이후 국토 재건에 힘쓰며 석조 성곽을 다수 건설하여 방어 체제를 강화했고, 이는 1285년 몽골의 2차 침입을 격퇴하는 데 기여했다. 또한, 몽골을 피해 온 쿠만인과 야스인을 받아들여 정착시켰는데, 이들은 점차 헝가리 사회에 동화되었다.

3.2.1. 아르파드 왕조 시대

아르파드 왕조(Árpád-ház)는 895년경 마자르인의 카르파티아 분지 정착을 이끈 아르파드 대공을 시조로 하여, 이슈트반 1세가 1000년에 헝가리 왕국을 건국하면서 시작되었다. 이 왕조는 1301년까지 약 300년간 헝가리를 통치하며 국가의 기틀을 다지고 중세 헝가리의 발전을 이끌었다.

이슈트반 1세(재위 1000년~1038년)는 가톨릭으로 개종하고 교황으로부터 왕관을 받아 헝가리를 기독교 왕국으로 선포했다. 그는 국가 행정 조직과 교회 조직을 정비하고 법전을 편찬하는 등 중앙 집권적 봉건 국가 체제를 확립했다. 그의 통치하에 헝가리는 서유럽 문명권에 편입되기 시작했다.

이후 라슬로 1세(재위 1077년~1095년)와 칼만(재위 1095년~1116년)과 같은 뛰어난 군주들이 등장하여 왕권을 강화하고 영토를 확장했다. 라슬로 1세는 크로아티아를 병합하여 헝가리의 영향력을 확대했으며, 칼만은 법률을 정비하고 학문을 장려했다. 특히 벨러 3세(재위 1172년~1196년) 시대에는 왕국의 경제력이 크게 성장하여 프랑스 왕실의 수입을 능가할 정도였다.

그러나 왕위 계승을 둘러싼 내부 분쟁과 외부 세력의 간섭으로 왕권이 약화되기도 했다. 언드라시 2세(재위 1205년~1235년)는 대귀족들의 요구에 밀려 1222년 금인칙서(Aranybulla)를 반포했는데, 이는 귀족들의 특권을 보장하고 왕권을 제한하는 내용으로, 헝가리 헌정사에서 중요한 문서로 평가된다.

13세기 중반, 벨러 4세(재위 1235년~1270년) 통치기에 헝가리는 몽골 제국의 대대적인 침입(1241년~1242년)을 받아 국토가 황폐화되고 인구가 급감하는 등 큰 위기를 맞았다. 몽골군 철수 후 벨러 4세는 '제2의 건국자'로 불릴 만큼 국가 재건에 힘썼으며, 방어를 위해 석조 성곽을 축조하고 도시 발전을 장려했다. 또한 몽골을 피해 온 쿠만인과 야스(Jász)인들을 받아들여 국경 방어와 인구 증가에 기여하도록 했다.

아르파드 왕조 말기에는 왕권이 다시 약화되고 대귀족들의 세력이 강성해졌다. 1301년 언드라시 3세가 후사 없이 사망하면서 아르파드 왕조의 직계 남성 혈통이 단절되었고, 헝가리는 왕위 계승을 둘러싼 혼란기를 맞이하게 되었다. 아르파드 왕조 시대는 헝가리 국가의 정체성 확립, 기독교화, 영토 확장, 법과 제도의 정비 등 중세 헝가리 발전의 초석을 다진 중요한 시기였다.

3.2.2. 앙주 왕조와 선거 군주 시대

1301년 아르파드 왕조가 단절된 후, 헝가리는 수년간의 공위기와 왕위 쟁탈전을 겪었다. 이 혼란을 종식시키고 왕위에 오른 인물은 카로이 1세(재위 1308년~1342년)로, 프랑스 카페 왕조의 분가인 앙주 왕가 출신이었다. 그는 아르파드 왕가의 외손으로 왕위 계승권을 주장했으며, 강력한 중앙 집권 정책을 추진하여 '소왕'이라 불리던 대귀족들의 세력을 약화시키고 왕권을 회복했다. 카로이 1세는 화폐 개혁과 광산 개발을 통해 국가 재정을 안정시키고 경제 발전을 도모했다.

그의 아들 라요시 1세('대왕', 재위 1342년~1382년)는 헝가리 역사상 가장 위대한 군주 중 한 명으로 평가받는다. 그는 성공적인 군사 원정을 통해 리투아니아에서 남부 이탈리아(나폴리 왕국)에 이르는 광대한 영토에 영향력을 행사했으며, 1370년부터는 폴란드 왕위까지 겸임했다. 그의 통치 기간 동안 헝가리 왕국은 중세의 황금기를 맞이했으며, 문화와 예술도 크게 발전했다. 그러나 라요시 1세에게는 남자 후계자가 없어 그의 사후 왕위 계승 문제가 발생했다.

이후 룩셈부르크의 지그몬드(재위 1387년~1437년)가 왕위에 올랐다. 그는 1433년 신성 로마 제국 황제로도 즉위했으며, 오랜 기간 헝가리를 통치하며 국가를 안정시키려 노력했다. 이 시기에는 오스만 제국의 위협이 점증하고 있었으며, 지그몬드는 오스만 제국에 대항하기 위한 십자군을 조직하기도 했다. 또한, 1437년에는 후스파 사상의 영향을 받은 대규모 농민 반란(부더 나지 언털 반란)이 트란실바니아에서 발생하기도 했다.

15세기 중반, 트란실바니아의 소귀족 가문 출신인 후녀디 야노시가 뛰어난 군사적 능력으로 두각을 나타냈다. 그는 오스만 제국에 맞서 싸운 영웅으로 추앙받았으며, 1456년 베오그라드 전투에서 오스만 군을 격퇴하여 유럽 전역에 명성을 떨쳤다. 그는 헝가리 왕국의 섭정으로 국정을 이끌기도 했다.

후녀디 야노시의 아들인 후녀디 마차시(마차시 코르비누스, 재위 1458년~1490년)는 헝가리 역사상 가장 강력하고 계몽된 군주 중 한 명으로 꼽힌다. 그는 왕가의 혈통이 아닌 귀족 출신으로는 처음으로 헝가리 왕위에 올랐다. 마차시 국왕은 '검은 군대'라 불리는 강력한 상비군을 창설하여 오스만 제국과 신성 로마 제국에 맞서 성공적인 군사 활동을 펼쳤으며, 빈을 포함한 오스트리아와 보헤미아 일부를 점령하기도 했다. 그는 르네상스 문화를 적극적으로 후원하여 예술과 학문의 발전을 이끌었으며, 그의 코르비나 문고는 당시 유럽에서 바티칸 도서관 다음으로 큰 규모를 자랑했다. 농민과 평민들은 그를 압정과 착취로부터 보호해주는 정의로운 통치자로 여겼다.

그러나 마차시 국왕이 적법한 아들 없이 사망하자, 헝가리 귀족들은 그의 영향력을 약화시키고자 폴란드 출신의 울라슬로 2세(야기에우워 왕조, 재위 1490년~1516년)를 왕으로 추대했다. 그의 통치하에 헝가리의 국제적 위상은 약화되고 정치적 안정은 흔들렸으며, 사회 발전은 정체되었다. 1514년에는 도저 죄르지가 이끄는 대규모 농민 반란이 발생했으나, 귀족들에 의해 잔혹하게 진압되었다. 이러한 내부 혼란은 오스만 제국의 침공을 용이하게 만들었고, 1521년 남부의 강력한 요새였던 난도르페헤르바르(현재의 베오그라드)가 함락되면서 헝가리는 결정적인 위기를 맞게 된다.

3.3. 오스만 제국과의 전쟁 및 3분할 (1526년 ~ 1699년)

15세기 후반부터 점증하던 오스만 제국의 위협은 16세기 초 헝가리에게 현실적인 위기로 다가왔다. 약 150년간 이어진 헝가리와 오스만 제국 및 기타 국가들과의 전쟁 끝에, 1526년 모하치 전투에서 헝가리군은 술레이만 1세가 이끄는 오스만 제국군에게 결정적인 패배를 당했으며, 국왕 러요시 2세는 도주 중 전사했다.

이 패배 이후 헝가리는 극심한 정치적 혼란에 빠졌고, 분열된 귀족들은 동시에 두 명의 왕, 즉 서포여이 야노시와 합스부르크 가문의 페르디난트 1세를 선출했다. 1541년, 오스만 제국이 수도 부더를 점령하면서 헝가리는 사실상 3개 지역으로 분할되었고, 이러한 상태는 17세기 말까지 지속되었다.

- 왕령 헝가리 (Királyi Magyarország머저르 키라이샤그헝가리어): 주로 오늘날의 슬로바키아, 크로아티아 북서부, 오스트리아 국경 지대를 포함하는 북서부 지역으로, 합스부르크 가문이 헝가리 국왕으로서 통치했다. 수도는 포조니(Pozsony, 현재의 브라티슬라바)였다.

- 오스만 헝가리 (Török hódoltság퇴뢰크 호돌차그헝가리어): 수도 부더를 포함한 헝가리 중앙부로, 오스만 제국의 직접적인 지배를 받았다. 이 지역은 부더 파샤를 중심으로 여러 행정 구역으로 나뉘어 통치되었다.

- 트란실바니아 공국 (Erdélyi Fejedelemség에르데이 페예델렘셰그헝가리어): 헝가리 왕국의 동부 지역으로, 오스만 제국의 종주권 하에 있었으나 상당한 자치권을 누렸다. 초기에는 서포여이 가문이, 이후에는 선출된 공작들이 통치하며 헝가리 문화와 정체성을 보존하는 역할을 수행했다. 때때로 합스부르크의 영향력 하에 놓이기도 했다.

분할된 헝가리에서는 오스만 제국과 합스부르크 제국 간의 전쟁이 끊이지 않았으며, 이는 국토를 황폐화시키고 인구를 감소시켰다. 1683년, 오스만 제국이 제2차 빈 공방전에서 패배한 것을 계기로 대튀르크 전쟁이 본격화되었다. 신성 동맹 군대는 1686년 부다를 탈환했으며, 이후 몇 차례의 결정적인 전투에서 오스만군을 격파했다. 마침내 1699년 카를로비츠 조약이 체결되어 오스만 제국은 오스만 헝가리 지역에 대한 지배권을 포기했고, 이로써 헝가리 대부분 지역이 합스부르크 가문의 통치하에 재통합되었다. 그러나 1717년까지 오스만 제국의 봉신국인 크림 칸국의 타타르족에 의한 마지막 침입이 있기도 했다. 오스만 통치 기간 동안 헝가리의 민족 구성과 사회 구조는 근본적인 변화를 겪었으며, 오랜 전쟁으로 인해 많은 지역이 황폐화되고 인구 증가가 정체되었다.

3.4. 합스부르크 통치와 민족 운동 (1699년 ~ 1918년)

17세기 말 카를로비츠 조약으로 오스만 제국의 지배에서 벗어난 헝가리는 합스부르크 제국의 통치하에 놓이게 되었다. 합스부르크 왕가는 헝가리를 제국의 일부로 편입시키고 중앙 집권적인 통치를 강화하려 했으나, 헝가리 귀족들은 전통적인 특권과 자치권을 유지하려 저항했다. 이러한 배경 속에서 1703년부터 1711년까지 트란실바니아의 대귀족 라코치 페렌츠 2세가 이끄는 대규모 독립 전쟁, 즉 라코치 독립 전쟁이 발발했다. 라코치는 1707년 오노드 의회에서 합스부르크 가문의 폐위를 선언하고 임시 통치자로 추대되었으나 왕위는 거부했다. 쿠루츠(Kuruc)라 불린 헝가리 독립군은 초기에는 상당한 성공을 거두었으나, 1708년 트렌친 전투에서의 패배와 내부 분열, 지원 부족 등으로 결국 1711년 사트마르 조약으로 항복했다.

나폴레옹 전쟁 이후 수십 년간 헝가리 의회(Diet)는 소집되지 않았으나, 1820년대 황제는 재정적 필요에 의해 의회를 다시 소집할 수밖에 없었다. 이는 '개혁 시대'(1825년~1848년, reformkor레폼코르헝가리어)의 시작을 알렸다. 의회 내에서는 자유주의 세력이 등장하여 농민 문제 해결과 민족 권익 신장을 주장했으며, 코슈트 러요시는 하급 귀족층의 지도자로 부상했다. 헝가리 사회는 근대화를 향한 열망이 높았으나, 합스부르크 왕가는 시민적·정치적 권리 및 경제 개혁과 관련된 중요 자유주의 법안들을 대부분 저지했으며, 코슈트 러요시, 탄치치 미하이 등 많은 개혁가들이 투옥되기도 했다.

1848년 3월 15일, 페슈트와 부더에서 대규모 시위가 발생하여 헝가리 개혁가들은 12개 조항의 요구를 관철시켰다. 코슈트 러요시를 지도자로 하고 버차니 러요시를 총리로 하는 혁명 정부가 수립되었고, 합스부르크 가문의 지배를 부정했다. 그러나 합스부르크 왕가는 크로아티아, 세르비아, 루마니아 농민들을 교묘히 조종하여 헝가리 정부에 대항하도록 선동했다. 비록 헝가리인들은 슬로바키아인, 독일인, 루신인 등 소수 민족 대다수와 유대인 전체, 그리고 폴란드, 오스트리아, 이탈리아 자원병들의 지지를 받았으나, 혁명은 러시아 제국의 군사 개입으로 1849년 8월 아르투르 괴르게이가 이끄는 헝가리군이 항복하면서 실패로 돌아갔다. 오스트리아군 사령관 율리우스 야코프 폰 하이나우는 헝가리 총독으로 부임하여 13명의 헝가리군 지도자(아러드의 13인 순교자)와 버차니 총리를 처형했다. 코슈트는 망명했고, 헝가리 전역은 '수동적 저항' 상태에 들어갔다.

대내외적 문제와 오스트리아의 군사적 패배로 인해 개혁의 필요성이 대두되자, 합스부르크 왕가는 헝가리와의 협상에 나섰고, 1867년 대타협(Ausgleich)이 이루어져 오스트리아-헝가리 제국이라는 이중 제국이 탄생했다. 이 제국은 러시아 제국 다음으로 유럽에서 두 번째로 넓은 영토를 가졌으며, 인구는 세 번째로 많았다. 양국은 별도의 의회와 수도를 가졌으나, 군주, 외교, 군사 정책은 공유했다. 경제적으로는 관세 동맹을 형성했다. 옛 헝가리 헌법이 복원되었고, 프란츠 요제프 1세가 헝가리 국왕으로 즉위했다. 이 시기 헝가리는 눈부신 경제 발전을 이루어, 20세기 초에는 비교적 근대화되고 산업화되었으나, 1890년까지는 농업이 여전히 지배적이었다. 1873년 옛 수도 부더와 오부더가 페슈트와 공식적으로 통합되어 새로운 대도시 부다페스트가 탄생했다. 많은 국가 기관과 근대적 행정 체계가 이 시기에 수립되었다.

사라예보 사건으로 프란츠 페르디난트 대공이 암살된 후, 티서 이슈트반 총리와 내각은 전쟁 발발과 확산을 막으려 했으나 외교적 노력은 실패했다. 오스트리아-헝가리 제국은 독일, 불가리아, 터키 편에서 헝가리 왕국으로부터 4백만 명 이상의 군인을 징집했다. 헝가리 왕국에서 징집된 군대는 1916년 6월 브루실로프 공세와 몇 달 후 루마니아군의 트란실바니아 공격을 제외하고는 실제 헝가리 영토 방어에는 거의 시간을 할애하지 않았으며, 두 공격 모두 격퇴되었다. 중앙유럽 동맹국은 세르비아를 정복했다. 루마니아가 선전포고하자 중앙유럽 동맹국은 루마니아 남부와 수도 부쿠레슈티를 정복했다. 1916년 프란츠 요제프가 사망하고 새로운 군주 카로이 4세는 평화주의자들에게 동조했다. 중앙유럽 동맹국은 러시아 제국의 공격을 힘겹게 막아내고 격퇴했다. 동부 전선의 협상국은 완전히 붕괴되었다. 오스트리아-헝가리 제국은 패배한 모든 국가에서 철수했다. 동부 전선에서의 큰 성공에도 불구하고 독일은 서부 전선에서 완전한 패배를 겪었다. 1918년까지 경제 상황은 악화되었고(공장 파업은 좌익 및 평화주의 운동에 의해 조직됨), 군대 내 봉기가 빈번해졌다. 수도에서는 오스트리아와 헝가리의 좌익 자유주의 운동과 그 지도자들이 소수 민족의 분리주의를 지지했다. 오스트리아-헝가리 제국은 1918년 11월 3일 파도바에서 총체적인 휴전 협정에 서명했다. 1918년 10월, 헝가리의 오스트리아와의 연합은 해체되었다.

3.5. 양차 세계 대전 사이 (1918년 ~ 1941년)

제1차 세계 대전 이후 헝가리는 극심한 정치적 격변기를 겪었다. 1918년 아스터 혁명으로 사회민주주의 성향의 카로이 미하이가 총리로 집권했다. 당시 헝가리 왕립 방위군(혼베드)은 카로이가 총리로 취임했을 때 여전히 140만 명 이상의 병력을 보유하고 있었다. 카로이는 미국 대통령 우드로 윌슨의 평화주의 요구에 굴복하여 헝가리군의 무장 해제를 명령했다. 이는 헝가리가 특히 취약한 시기에 국방력을 상실하는 결과를 초래했다. 카로이 내각의 평화주의 통치 기간 동안 헝가리는 전쟁 전 영토의 약 75%(32.54 만 km2)를 싸우지 않고 상실했으며 외국의 점령을 받았다. 소협상국은 기회를 감지하고 세 방향에서 헝가리를 침공했다. 루마니아는 트란실바니아를, 체코슬로바키아는 고지 헝가리(오늘날의 슬로바키아)를, 그리고 세르비아-프랑스 연합군은 보이보디나와 기타 남부 지역을 합병했다. 1919년 3월, 쿤 벨러가 이끄는 공산주의자들이 카로이 정부를 축출하고 헝가리 평의회 공화국(탄나치쾨스타르셔샤그)을 선포했으며, 이후 철저한 적색 테러가 자행되었다. 체코슬로바키아 전선에서 일부 성공을 거두었음에도 불구하고, 쿤의 군대는 결국 루마니아의 침공을 막지 못했고, 1919년 8월 루마니아군이 부다페스트를 점령하고 쿤을 축출했다.

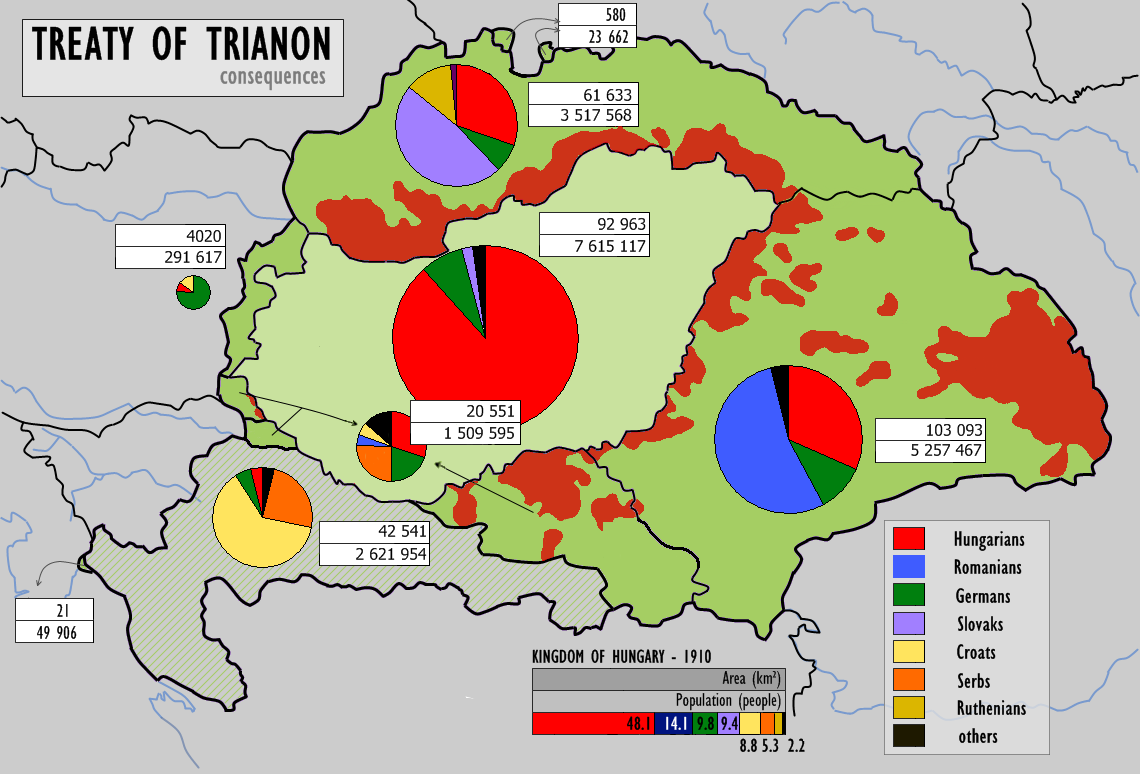

1919년 11월, 전 오스트리아-헝가리 제독이었던 호르티 미클로시가 이끄는 우익 군대가 부다페스트에 입성했다. 전쟁과 그 여파로 지친 대중은 호르티의 지도력을 받아들였다. 1920년 1월, 의회 선거가 치러졌고 호르티는 재건된 헝가리 왕국의 섭정으로 선포되어 소위 '호르티 시대'(호르티코르)를 열었다. 새 정부는 외교 관계 정상화를 위해 신속히 움직이는 한편, 시골 지역을 휩쓴 백색 테러를 묵인했다. 공산주의자와 유대인 혐의자에 대한 재판 없는 살해는 1920년까지 계속되었다. 1920년 6월 4일, 트리아농 조약은 헝가리의 새로운 국경을 확립했다. 헝가리는 영토의 71%와 전쟁 전 인구의 66%, 그리고 많은 원자재 공급원과 유일한 항구인 피우메를 상실했다. 조약 개정이 국가 정치 의제의 최우선 순위로 빠르게 부상했지만, 호르티 정부는 이를 위해 군사 개입에 의존할 의사가 없었다.

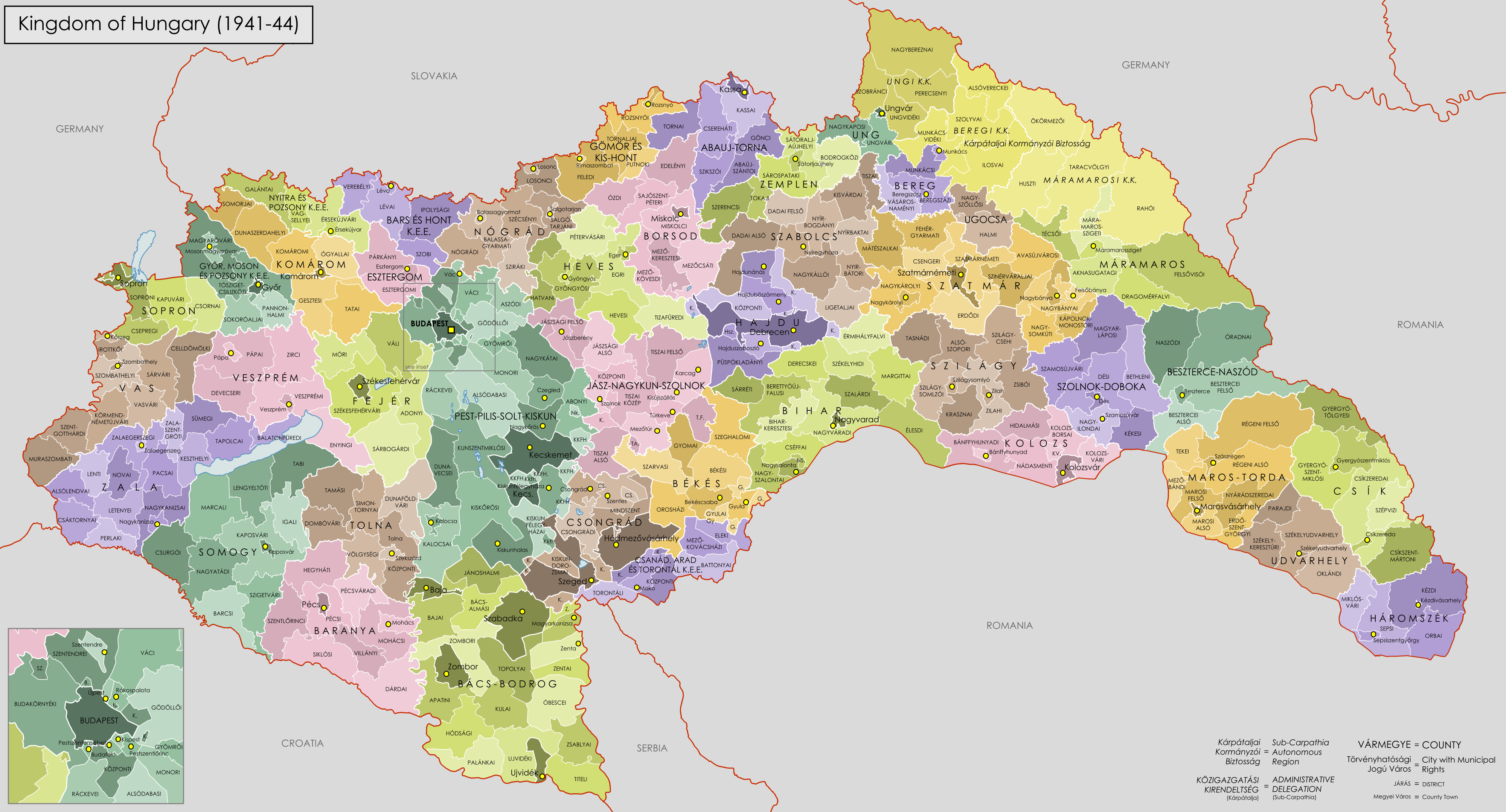

호르티 정권 초기 몇 년은 오스트리아-헝가리 제위 계승자인 카로이 4세의 쿠데타 시도, 공산주의자 탄압 지속, 트리아농 조약으로 인한 영토 변경으로 촉발된 이주 위기로 점철되었다. 정부의 조치는 반유대주의 법안 통과와 함께 계속해서 우경화되었으며, 소협상국의 지속적인 고립으로 인해 경제적, 정치적으로 이탈리아와 나치 독일에 기울었다. 대공황은 상황을 더욱 악화시켰고, 줄러 젬뵈시와 설러시 페렌츠와 같은 파시스트 정치인들의 인기가 높아져 경제 및 사회 회복을 약속했다. 호르티의 민족주의 의제는 1938년과 1940년에 절정에 달했는데, 이때 나치는 제1차 및 제2차 빈 중재에서 헝가리의 확고한 친독일 외교 정책에 보답하여 트리아농 조약 이후 상실했던 헝가리 민족 다수 거주 지역을 평화적으로 반환했다. 1939년, 헝가리는 무력을 통해 체코슬로바키아로부터 추가 영토를 되찾았다. 헝가리는 1940년 11월 20일 공식적으로 추축국에 가입했고, 1941년 유고슬라비아 침공에 참여하여 남부의 옛 영토 일부를 얻었다.

3.6. 제2차 세계 대전 (1941년 ~ 1945년)

헝가리는 1941년 6월 26일 추축국의 일원으로 제2차 세계 대전에 공식 참전했으며, 정체불명의 비행기가 커서, 뭉카치, 러호를 폭격한 후 소련에 선전포고했다. 헝가리군은 동부 전선에서 2년간 싸웠다. 우만 전투에서의 초기 성공에도 불구하고, 정부는 1943년 1월 제2군이 돈강에서 재앙적인 손실을 입은 후 연합국과 비밀 평화 협정을 모색하기 시작했다. 계획된 탈퇴 사실을 알게 된 독일군은 1944년 3월 19일 헝가리를 점령하여 호르티의 협력을 확보했다.

10월, 소련 전선이 접근하고 정부가 전쟁에서 이탈하려는 추가적인 노력을 기울이자, 독일군은 호르티를 축출하고 설러시의 파시스트 화살십자당 하에 괴뢰 정부를 세웠다. 설러시는 독일 전쟁 기계에 국가의 모든 역량을 투입할 것을 맹세했다. 1944년 10월까지 소련군은 티서강에 도달했고, 약간의 손실에도 불구하고 12월에 부다페스트를 포위하는 데 성공했다.

1945년 2월 13일, 부다페스트는 항복했고, 4월까지 독일군은 소련군의 군사 점령 하에 헝가리에서 철수했다. 20만 명의 헝가리인이 체코슬로바키아에서 추방되었고, 그 대가로 헝가리에 거주하던 7만 명의 슬로바키아인이 교환되었다. 20만 2천 명의 독일계 주민이 독일로 추방되었으며, 1947년 파리 평화 조약을 통해 헝가리는 다시 트리아농 조약 직후의 국경으로 축소되었다.

전쟁은 헝가리를 황폐화시켜 경제의 60% 이상을 파괴하고 막대한 인명 피해를 초래했다. 60만 명 이상의 헝가리 유대인이 사망한 것 외에도, 최대 28만 명의 다른 헝가리인들이 강간, 살해, 처형당하거나 노예 노동을 위해 추방되었다. 독일 점령 이후 헝가리는 홀로코스트에 가담하여 거의 44만 명의 유대인을 주로 아우슈비츠로 추방했으며, 그들 대부분이 살해되었다. 홀로코스트에 대한 호르티 정부의 공모는 여전히 논란과 논쟁의 대상이다. 이 시기 헝가리의 민주주의와 인권은 심각하게 훼손되었으며, 전쟁의 참화와 홀로코스트는 헝가리 사회에 깊은 상처를 남겼다. 희생자들의 관점에서 이 시기는 극심한 고통과 비극의 시대로 기록된다.

3.7. 공산주의 시대 (1945년 ~ 1989년)

나치 독일의 패배 이후, 헝가리는 소련의 위성국이 되었다. 소련 지도부는 라코시 마차시를 내세워 국가의 스탈린화를 추진했고, 라코시는 1949년부터 1956년까지 사실상 헝가리를 통치했다. 그의 정부가 추진한 군사화, 산업화, 집단화, 전쟁 배상금 정책은 생활 수준의 심각한 저하를 초래했다. 스탈린의 KGB를 모방하여 라코시 정부는 비밀 정치 경찰인 국가보호국(ÁVH)을 설립하여 정권을 강요했다. 1948년부터 1956년까지 약 35만 명의 관리와 지식인이 투옥되거나 처형되었다. 많은 자유사상가, 민주주의자, 호르티 시대의 고위 인사들이 비밀리에 체포되어 국내외 굴라크에 불법적으로 수감되었다. 약 60만 명의 헝가리인이 소련 노동 수용소로 추방되었고, 그곳에서 최소 20만 명이 사망했다. 이 시기 민주주의와 인권은 극도로 억압되었으며, 국민들은 공포 정치 하에 신음했다.

1953년 스탈린 사망 이후, 소련은 라코시에게 적대적인 탈스탈린화 프로그램을 추진하여 그의 실각을 초래했다. 이후 정치적 해빙기에 너지 임레가 총리로 부상했다. 너지는 시장 자유화와 정치적 개방을 약속했다. 그러나 라코시는 결국 너지의 신용을 떨어뜨리고 그를 더 강경한 게뢰 에르뇌로 교체했다. 헝가리는 1955년 5월 바르샤바 조약 기구에 가입했으며, 정권에 대한 사회적 불만은 더욱 커져갔다. 1956년 10월 23일, 소련군과 비밀 경찰이 평화 시위대에 발포하고 전국적으로 집회가 열린 후, 시위대는 부다페스트 거리로 나와 1956년 헝가리 혁명을 일으켰다.

혼란을 진정시키기 위해 너지 임레가 총리로 복귀하여 자유 선거를 약속하고 헝가리를 바르샤바 조약 기구에서 탈퇴시켰다. 그럼에도 불구하고 혁명 민병대가 소련군과 국가보호국(ÁVH)에 맞서면서 폭력은 계속되었다. 약 3,000명의 저항군은 몰로토프 칵테일과 기관단총을 사용하여 소련 탱크와 싸웠다. 소련군의 우세는 압도적이었지만, 그들은 막대한 손실을 입었고, 1956년 10월 30일까지 대부분의 소련군은 부다페스트에서 철수하여 시골 지역에 주둔했다. 한동안 소련 지도부는 어떻게 대응해야 할지 확신하지 못했지만, 결국 소련 블록의 불안정을 막기 위해 개입하기로 결정했다. 11월 4일, 15만 명 이상의 병력과 2,500대의 탱크가 소련으로부터 헝가리로 진입했다. 거의 2만 명의 헝가리인이 개입에 저항하다 사망했고, 추가로 21,600명이 정치적 이유로 투옥되었다. 약 13,000명이 억류되었고 230명이 재판을 받고 처형되었다. 너지 임레는 비밀리에 재판을 받고 유죄 판결을 받아 사형을 선고받고 1958년 6월 교수형에 처해졌다. 국경이 잠시 개방되면서 혁명이 진압될 때까지 거의 25만 명이 국외로 탈출했다. 1956년 혁명은 민주주의와 자유를 향한 헝가리 국민의 열망을 보여주었으나, 소련의 무력 개입으로 좌절되었고 수많은 희생자를 낳았다.

두 번째의 짧은 소련군 점령 기간 이후, 너지의 전 국무장관이었던 카다르 야노시가 소련 지도부에 의해 새 정부의 수장과 새 집권당인 헝가리 사회노동당의 의장으로 선택되었다. 카다르는 상황을 신속하게 정상화했다. 1963년, 정부는 총사면을 단행했다. 카다르는 새로운 정책 노선을 선포했는데, 이에 따르면 국민들은 사회주의 정권을 삶의 현실로 암묵적으로 받아들인다면 더 이상 당에 충성을 맹세할 필요가 없었다. 카다르는 경제에 새로운 계획 우선순위를 도입했는데, 예를 들어 집단 농장 시스템 내에서 농민들에게 상당한 규모의 사유지를 허용하는 것('하스타이 가즈달코다시')이었다. 소비재와 식량 생산이 군사 생산보다 우선시되면서 생활 수준이 향상되었고, 군사 생산은 혁명 이전 수준의 10분의 1로 감소했다.

1968년, 신경제 메커니즘(NEM)은 사회주의 계획 경제에 시장 경제 요소를 도입했다. 1960년대부터 1980년대 후반까지 헝가리는 종종 동구권 내에서 '가장 행복한 막사'로 불렸다. 냉전 후반기 헝가리의 1인당 GDP는 동독, 체코슬로바키아, 소련에 이어 네 번째였다. 이러한 비교적 높은 생활 수준, 보다 자유화된 경제, 덜 검열된 언론, 덜 제한된 여행 권리 덕분에 헝가리는 일반적으로 공산주의 시대 중앙유럽에서 살기 좋은 나라 중 하나로 여겨졌다. 1980년, 헝가리는 인터코스모스 프로그램의 일환으로 우주인을 우주로 보냈다. 최초의 헝가리 우주인은 퍼르커시 베르털런이었으며, 헝가리는 그로 인해 우주에 진출한 일곱 번째 국가가 되었다. 그러나 1980년대에는 공산주의가 대응할 수 없었던 세계적인 경기 침체로 인해 생활 수준이 다시 급격히 하락했다. 카다르가 1989년에 사망할 무렵, 소련은 급격한 쇠퇴기에 있었고 젊은 세대의 개혁가들은 자유화를 경제 및 사회 문제의 해결책으로 보았다. 카다르 시대의 '굴라시 공산주의'는 상대적인 자유를 제공했지만, 여전히 일당 독재 체제였으며 민주적 권리는 제한적이었다.

3.8. 제3공화국 (1989년 ~ 현재)

헝가리의 공산주의에서 자본주의로의 전환('렌드세르발타시', "체제 전환")은 평화적으로 이루어졌으며, 경제 침체, 국내 정치적 압력, 그리고 다른 바르샤바 조약 기구 국가들과의 관계 변화에 의해 촉발되었다. 비록 헝가리 사회노동당이 1989년 3월 다양한 야당 그룹들과 원탁 회의를 시작했지만, 그해 6월 혁명적 순교자로서 너지 임레의 재매장은 헝가리 공산주의의 상징적인 종말로 널리 간주된다. 1990년 5월 자유 선거가 치러졌고, 주요 보수 야당 그룹인 헝가리 민주포럼이 연립 정부의 수장으로 선출되었다. 언털 요제프는 제2차 세계 대전 이후 최초로 민주적으로 선출된 총리가 되었다.

1991년 국가 보조금 철폐와 급격한 민영화로 인해 헝가리는 심각한 경기 침체의 영향을 받았다. 언털 정부의 긴축 정책은 인기가 없었고, 공산당의 법적·정치적 후계자인 헝가리 사회당이 이후 1994년 선거에서 승리했다. 이러한 정치 지형의 급격한 변화는 1998년과 2002년에도 반복되었다. 각 선거 주기마다 집권당은 축출되고 이전 야당이 선출되었다. 그러나 대부분의 다른 탈공산주의 유럽 국가들과 마찬가지로 헝가리는 광범위하게 유럽 통합 의제를 추구하여 1999년 NATO에 가입하고 2004년 유럽 연합에 가입했다. NATO 회원국으로서 헝가리는 유고슬라비아 전쟁에 관여했다.

2006년, 주르차니 페렌츠 총리가 비공개 연설에서 자신의 당이 최근 선거에서 승리하기 위해 "거짓말을 했다"고 주장한 사실이 폭로된 후 전국적으로 대규모 시위가 발생했다. 이후 정치적 격변 속에서 좌파 정당의 인기는 급락했고, 2010년 오르반 빅토르의 국민보수주의 정당인 피데스가 의회 과반수 이상을 차지하며 선출되었다. 의회는 결과적으로 새 헌법을 승인했으며, 새로운 의회 선거구 설립, 의원 수 감소, 단일 라운드 의회 선거로의 전환 등 광범위한 정부 및 법률 변경을 포함했다. 피데스는 이후 모든 선거에서 과반수 이상을 차지했다.

2010년 이후 헝가리는 민주주의 후퇴를 겪고 있다는 비난을 받아왔으며, 비판가들로부터 비자유민주주의, 혼합형 정권, 도둑정치, 우위 정당제, 마피아 국가 등으로 다양하게 특징지어졌다. 오르반은 공개적으로 비자유주의를 받아들이며, 헝가리를 "비자유 기독교 민주주의"로 규정했다. 이러한 발전의 결과로, 헝가리와 미국 및 유럽 연합과의 관계는 장기적인 긴장 상태에 들어갔다. 과거 및 현재의 갈등 영역에는 오르반 정부가 제한한 LGBT 권리, 특히 2015년 난민 위기의 맥락에서 이주 문제가 포함된다. 당시 헝가리 정부는 크로아티아 및 세르비아 국경에 일방적으로 국경 장벽을 건설하고 EU의 이주 정책을 비판했다. 또한 중앙유럽 대학교의 미국 인가 부분의 부다페스트에서의 지속적인 운영을 불가능하게 만든 렉스 CEU, EU의 서방 백신 보급 지연으로 인해 코로나바이러스 대유행 기간 동안 러시아 및 중국 백신 사용을 승인하기로 한 헝가리의 결정, 그리고 러시아의 우크라이나 침공에 대한 보복으로 서방의 대러시아 제재 확대에 헝가리가 지속적으로 반대해 온 점 등이 있다. 같은 기간 동안 오르반 정부는 법치주의 문제에 대해 국제적인 감시를 더욱 받게 되었고, 2018년 유럽 의회는 유럽 연합 조약 제7조에 따라 헝가리에 대한 조치를 취하기로 의결했다. 헝가리는 이러한 주장에 대해 계속해서 이의를 제기하고 있다.

이러한 정치적 상황 변화는 헝가리 내 민주주의와 인권 상황에 대한 우려를 낳고 있으며, 국제 사회의 비판도 받고 있다. 특히 언론 자유 제한, 사법부 독립성 훼손, 시민 사회 탄압 등의 문제는 민주주의의 근간을 흔드는 행위로 간주될 수 있다.

4. 지리

헝가리는 내륙국으로, 전통적으로 두 개의 주요 수로인 다뉴브강과 티서강에 의해 지리가 정의되어 왔다. '두난툴'("다뉴브강 너머", 트란스다뉴브), '티산툴'("티서강 너머"), '두너-티서 쾨제'("다뉴브강과 티서강 사이")라는 일반적인 삼분법은 이러한 지리적 특징을 반영한다. 다뉴브강은 현대 헝가리 중앙부를 북에서 남으로 흐르며, 국토 전체가 다뉴브강 배수 분지 내에 있다.

헝가리 국토의 대부분은 해발 200m 미만의 평야 지대이며, 산지는 국토 면적의 2% 미만을 차지한다. 전반적으로 다양한 지형적 특성을 가지고 있으며, 크게 세 지역으로 나눌 수 있다.

4.1. 지형

헝가리의 지형은 크게 세 부분으로 나눌 수 있다. 서부의 두난툴(트란스다뉴브) 지역은 알프스산맥의 동쪽 끝자락인 알포컬여와 트란스다뉴브 산맥, 남부의 메체크산맥과 빌라니산맥 등 낮은 산들로 이루어진 구릉지대이다. 이 지역의 최고봉은 알포컬여의 이로트쾨(Írott-kő, 882 m)이다. 중부 유럽 최대의 호수인 벌러톤호와 세계 최대의 온천 호수인 헤비즈호도 이 지역에 위치한다. 북부 트란스다뉴브에는 소헝가리 평원(키샬푈드)이 펼쳐져 있다.

국토 중앙부의 두너-티서 쾨제(다뉴브-티서강 사이)와 동부의 티산툴(티서강 너머) 지역은 주로 대헝가리 평원(알푈드)으로 이루어져 있으며, 국토의 동부와 남동부 대부분을 차지한다. 평원 북쪽으로는 슬로바키아 국경 근처에 넓은 지대에 걸쳐 카르파티아산맥의 구릉지가 나타난다. 헝가리 최고봉인 케케시산(Kékes, 1014 m)이 이곳에 있다.

식물지리학적으로 헝가리는 구북구 내 중앙유럽 주에 속한다. 세계 자연 기금(WWF)에 따르면 헝가리 영토는 판노니아 혼합림 육상 생태 지역에 속한다.

4.2. 기후

헝가리는 온화한 계절성 기후를 가지고 있으며, 일반적으로 여름은 따뜻하고 전반적인 습도는 낮지만 잦은 소나기가 내리고, 겨울은 춥고 눈이 내린다. 연평균 기온은 9.7 °C이다. 여름철 극한 기온은 2007년 7월 20일 키슈쿤헐러시에서 기록된 41.9 °C이며, 겨울철 극한 기온은 1940년 2월 16일 미슈콜츠에서 기록된 -35 °C이다. 여름철 평균 최고 기온은 23 °C에서 28 °C 사이이며, 겨울철 평균 최저 기온은 -3 °C에서 -7 °C 사이이다. 연평균 강수량은 약 600 mm이다.

카르파티아 분지의 비교적 고립된 지리적 특성으로 인해 가뭄에 취약하며, 지구 온난화의 영향은 이미 나타나고 있다. 최근 수십 년 동안 가뭄이 흔해지면서 국토가 더 건조해졌다는 것이 일반적인 견해이며, 많은 과학자들도 이에 동의한다. 여름은 더 더워지고 겨울은 더 온화해졌다. 이러한 이유로 과거에 비해 눈이 훨씬 드물게 내린다. 봄과 가을이 점점 짧아지거나 일부 해에는 거의 사라지다시피 하면서 4계절 체제가 2계절 체제로 변했다는 의견도 있다.

4.3. 자연환경과 국립공원

헝가리는 다양한 생태계를 보유하고 있으며, 특히 평원, 강변 습지, 구릉지, 산림 지역 등에서 독특한 동식물상을 관찰할 수 있다. 대헝가리 평원의 푸스터는 독특한 초원 생태계를 이루며, 호르토바지 국립공원은 유럽 최대의 염습 초원 지대로 유명하다. 다뉴브강과 티서강 유역은 철새들의 중요한 서식지이며, 다양한 어종이 서식한다.

헝가리에는 총 10개의 국립공원이 지정되어 자연환경과 생물 다양성 보전에 힘쓰고 있다. 대표적인 국립공원은 다음과 같다.

- 호르토바지 국립공원 (Hortobágyi Nemzeti Park호르토바지 넴제티 퍼르크헝가리어): 1973년 지정, 820 km2. 푸스터의 독특한 경관과 전통적인 목축 문화를 보존하고 있으며, 유네스코 세계유산으로도 등재되어 있다.

- 키슈쿤샤그 국립공원 (Kiskunsági Nemzeti Park키슈쿤샤기 넴제티 퍼르크헝가리어): 1975년 지정, 530 km2. 사구, 염습지, 초원 등 다양한 지형을 포함하며, 특히 버르커치 주니퍼 숲으로 유명하다.

- 뷔크 국립공원 (Bükki Nemzeti Park뷔키 넴제티 퍼르크헝가리어): 1976년 지정, 402 km2. 헝가리 북부 산악 지대에 위치하며, 다양한 종류의 석회암 동굴과 풍부한 산림 생태계를 자랑한다.

- 어그텔레크 국립공원 (Aggteleki Nemzeti Park어그텔레키 넴제티 퍼르크헝가리어): 1985년 지정, 201.7 km2. 유럽에서 가장 긴 바러들러 동굴을 포함한 카르스트 동굴군으로 유명하며, 슬로바키아 카르스트와 함께 유네스코 세계유산으로 등재되어 있다.

- 페르퇴-헌샤그 국립공원 (Fertő-Hanság Nemzeti Park페르퇴-헌샤그 넴제티 퍼르크헝가리어): 1991년 지정, 237.31 km2. 페르퇴호(노이지들러호) 주변의 습지와 초원 지대로, 다양한 조류의 서식지이며 유네스코 세계유산으로 등재되어 있다.

- 두너-드라버 국립공원 (Duna-Dráva Nemzeti Park두너-드라버 넴제티 퍼르크헝가리어): 1996년 지정, 500 km2. 다뉴브강과 드라버강 유역의 범람원과 숲을 포함하며, 풍부한 생물 다양성을 지닌다.

- 두너-이포이 국립공원 (Duna-Ipoly Nemzeti Park두너-이포이 넴제티 퍼르크헝가리어): 1997년 지정, 603 km2. 다뉴브강 굴곡부와 필리시 산맥, 뵈르죄니 산맥을 포함하며, 다양한 지형과 생태계를 보여준다.

- 벌러톤고지 국립공원 (Balaton-felvidéki Nemzeti Park벌러톤-펠비데키 넴제티 퍼르크헝가리어): 1997년 지정, 570 km2. 벌러톤호 북부의 화산 지형과 독특한 식생, 문화 경관을 보호한다.

- 쾨뢰시-머로시 국립공원 (Körös-Maros Nemzeti Park쾨뢰시-머로시 넴제티 퍼르크헝가리어): 1997년 지정, 501 km2. 쾨뢰시강과 머로시강 유역의 평원 지대로, 특히 느시와 같은 희귀 조류의 서식지이다.

- 외르셰그 국립공원 (Őrségi Nemzeti Park외르셰기 넴제티 퍼르크헝가리어): 2002년 지정, 439.27 km2. 헝가리 서부 국경 지역의 전통적인 농촌 경관과 산림, 습지 생태계를 보존한다.

이들 국립공원과 더불어 다수의 자연보호구역 및 경관보호구역이 지정되어 헝가리의 소중한 자연유산을 보호하고 있으며, 생태 관광 및 환경 교육의 장으로도 활용되고 있다.

5. 정치

2024년부터 대통령

2010년부터 총리

헝가리는 단일 의원내각제 공화국이다. 헝가리 정치 체제는 2012년에 개정된 틀, 즉 헝가리 기본법이라는 헌법 문서하에 운영된다. 개헌은 일반적으로 의회 재적 의원 3분의 2의 동의를 필요로 하며, 인간 존엄성, 권력 분립, 국가 구조, 법치주의를 보장하는 헌법의 기본 원칙은 영구적으로 유효하다. 국회의원(헝가리어: országgyűlési képviselő) 199명은 국가 최고 권력 기관인 단원제 국회(Országgyűlés)에 4년마다 단일 라운드 소선거구제 선거로 선출되며, 5%의 봉쇄 조항이 적용된다.

헝가리의 정치 체제는 대통령, 총리, 국회를 중심으로 구성되며, 입법, 행정, 사법의 삼권 분립 원칙에 따라 운영된다. 주요 정당 간의 경쟁과 협력을 통해 다당제 민주주의가 이루어지며, 최근에는 법치주의와 민주적 가치에 대한 국내외적 논의가 활발히 진행되고 있다. 국방은 NATO 회원국으로서의 역할을 수행하며 현대화 노력을 기울이고 있다.

5.1. 정부 구조

헝가리의 국가원수는 공화국 대통령(köztársasági elnök쾨스타르셔샤기 엘뇍헝가리어)으로, 국회에서 5년 임기로 선출된다. 대통령은 주로 국가를 대표하는 의례적인 역할을 수행하며, 외국 국가원수 접견, 국회의 추천에 따른 총리 공식 임명, 군 통수권자로서의 지위를 갖는다. 또한 대통령은 법안 거부권을 가지며, 법안을 15인으로 구성된 헌법재판소에 회부하여 심사를 요청할 수 있다. 헝가리 정부에서 세 번째로 중요한 직위는 국회의장으로, 국회에서 선출되며 국회 일상 회의 운영을 감독한다.

행정부 수반은 총리(miniszterelnök미니스테르엘뇍헝가리어)이며, 국회에서 선출되어 행정권을 행사한다. 전통적으로 총리는 의회 내 최대 정당의 지도자가 맡는다. 총리는 내각 각료를 선정하고 해임할 배타적 권한을 가지나, 각료 후보자는 하나 이상의 국회 상임위원회에서 공개 청문회를 거쳐 국회에서 인준 투표를 통과하고 대통령의 공식 승인을 받아야 한다. 내각은 국회에 책임을 진다.

입법부는 국민의회(Országgyűlés)라는 단원제 의회로 구성되며, 199명의 의원으로 이루어진다. 의원들은 4년 임기로, 지역구 선거와 비례대표 선거를 혼합한 방식으로 선출된다. 국회는 법률 제정, 예산 승인, 정부 감독 등 주요 입법 기능을 수행한다.

사법부는 일반 법원과 행정 법원으로 나뉘며, 헌법재판소는 법률의 위헌 여부를 심사하는 독립적인 기관이다. 헝가리는 대륙법 체계를 따르고 있다.

5.2. 주요 정당

공산주의 붕괴 이후 헝가리는 다당제를 채택하고 있다. 가장 최근의 헝가리 총선은 2022년 4월 3일에 실시되었다. 선거 결과 피데스-KDNP 연합이 승리하여 오르반 빅토르 총리가 이끄는 정부가 3분의 2 이상의 의석을 확보하며 집권을 유지했다. 이는 2012년 1월 1일 발효된 새 헝가리 헌법에 따른 세 번째 선거였다. 새로운 선거법도 같은 날 발효되어, 의원 정수가 기존 386명에서 199명으로 줄었다.

2022년 3월 18일 기준 헝가리 국회의 구성은 다음과 같다. 총 의석 수는 199석이다.

여당 (총 135석):

- 피데스: 116석

- KDNP: 19석

여당 지지 (총 1석):

- 독일계 소수민족 대표 (임레 리터): 1석

야당 (총 63석):

- 헝가리를 위한 연합 (총 57석):

- DK: 16석

- 모멘툼: 10석

- MSZP: 10석

- 요비크: 8석

- 대화: 6석

- LMP: 5석

- 무소속: 2석

- MHM: 6석

2014년부터 헝가리 소수 민족 유권자들은 민족별 명부로 투표할 수 있게 되었다. 소수 민족은 정당 명부 득표의 93분의 1의 4분의 1을 얻으면 우선 의석을 확보할 수 있다. 의석을 얻지 못한 소수 민족은 국회에 민족 대변인을 보낼 수 있다.

현재 헝가리 정치 지형은 보수주의 정당인 피데스가 거의 절대다수를 차지하며 주도하고 있으며, 좌파 성향의 민주연합(DK), 극우 성향의 우리조국운동, 자유주의 성향의 모멘툼 등 세 개의 중간 규모 정당이 주요 야당으로 활동하고 있다.

5.3. 사법 제도

헝가리의 사법 제도는 대륙법계를 따르며, 일반 민사 및 형사 관할 법원과 개인과 공공 행정 간의 소송을 관할하는 행정 법원으로 나뉜다. 헝가리 법은 성문화되어 있으며 독일법 및 넓은 의미에서 대륙법 또는 로마법에 기초한다.

민사 및 형사 관할 법원 시스템은 지방 법원(járásbíróság야라시비로샤그헝가리어), 지역 항소 법원(ítélőtábla이텔뢰타블러헝가리어), 그리고 대법원(Kúria쿠리어헝가리어)으로 구성된다. 헝가리의 최고 법원들은 부다페스트에 위치해 있다.

헌법재판소(Alkotmánybíróság)는 의회에서 통과된 법률의 위헌 여부를 심사하는 독립적인 사법 기관이다. 15명의 재판관으로 구성되며, 헌법 수호와 기본권 보장에 중요한 역할을 한다.

법치주의 원칙은 헝가리 사법 제도의 근간을 이루며, 법 앞의 평등, 공정한 재판, 사법부의 독립성 등을 보장하려 노력한다. 그러나 최근 몇 년간 사법부의 독립성과 법치주의 약화에 대한 국내외의 우려가 제기되고 있으며, 이는 유럽 연합과의 관계에서도 주요 쟁점 중 하나가 되고 있다.

헝가리의 법 집행은 경찰과 국세관세청으로 나뉜다. 헝가리 경찰(Rendőrség)은 헝가리의 주요 국가 법 집행 기관으로, 범죄 수사, 순찰, 교통 단속, 국경 통제 등 거의 모든 일반 경찰 업무를 수행한다. 내무부 장관의 통제하에 경찰청장이 지휘한다. 경찰 조직은 주 경찰서로 나뉘고, 이는 다시 지역 및 도시 경찰서로 세분화된다. 국가 경찰에는 전국적인 관할권을 가진 하위 기관들이 있는데, 심각한 범죄 수사를 전문으로 하는 민간 경찰력인 '국립수사국'(Nemzeti Nyomozó Iroda)과 주로 폭동을 처리하고 종종 지역 경찰력을 지원하는 군사화된 '준비경찰대'(Készenléti rendőrség) 등이 있다. 헝가리가 솅겐 조약에 가입함에 따라 경찰과 국경 수비대는 단일 국가 조직으로 통합되었으며, 국경 수비대(Határőrség Magyarországon)는 경찰관이 되었다. 이 통합은 2008년 1월에 이루어졌다. 관세청은 재무부 산하 국세관세청의 관할하에 남아 있다.

5.4. 군사

헝가리의 대통령은 국가 군대의 총사령관 직함을 가진다. 국방부는 참모총장과 함께 헝가리 지상군(HDF)과 헝가리 공군을 포함한 군대를 관리한다. 2007년부터 헝가리군은 통합 지휘 구조하에 있다. 국방부는 군대에 대한 정치적 및 민간 통제를 유지한다. 하위 합동군사령부는 HDF를 조정하고 지휘한다. 2016년 기준으로 군대는 31,080명의 현역 병력을 보유했으며, 작전 예비군을 포함하면 총 병력은 5만 명에 달했다. 2016년에는 다음 해 군사 지출이 12억 1천만 달러, 즉 GDP의 약 0.94%로 계획되었으며, 이는 NATO 목표인 2%에 훨씬 못 미치는 수치였다. 2012년 정부는 2022년까지 국방 지출을 GDP의 1.4%로 늘리겠다고 약속하는 결의안을 채택했다.

병역은 자원제이지만, 전시에는 징병제가 시행될 수 있다. 현대화를 위한 중요한 움직임으로, 헝가리는 2001년 약 8억 유로에 14대의 JAS 39 그리펜 전투기를 구매하기로 결정했다. 헝가리 국립 사이버 보안 센터는 사이버 보안을 통해 효율성을 높이기 위해 2016년에 재조직되었다. 2016년 헝가리군은 국제 평화 유지군의 일원으로 해외에 약 700명의 병력을 주둔시켰으며, 여기에는 아프가니스탄의 NATO 주도 ISAF 병력 100명, KFOR 지휘하의 코소보 주둔 헝가리군 210명, 보스니아 헤르체고비나 주둔 병력 160명이 포함되었다. 헝가리는 무장 수송 호송으로 미군 점령을 돕기 위해 300명 규모의 군수 부대를 이라크에 파견했으나, 여론은 헝가리의 전쟁 참여에 반대했다.

최근 헝가리는 '즈리니 2026'이라는 군 현대화 프로그램을 통해 국방력 강화에 힘쓰고 있으며, NATO 회원국으로서의 역할을 충실히 이행하려 노력하고 있다.

6. 대외 관계

헝가리의 외교 정책은 대서양 협력, 유럽 통합, 국제 개발, 국제법 준수라는 네 가지 기본 약속에 기초한다. 헝가리는 1955년 12월부터 유엔 회원국이었으며, 유럽 연합, NATO, OECD, 비셰그라드 그룹, WTO, 세계은행, AIIB, IMF의 회원국이다. 헝가리는 2011년에 반년 동안 유럽 연합 이사회 의장국을 맡았으며, 다음 임기는 2024년이다. 2015년, 헝가리는 세계에서 다섯 번째로 큰 OECD 비DAC 개발 원조 공여국이었으며, 이는 국민총소득(GNI)의 0.13%에 해당한다.

부다페스트는 국제 정치 행위자로서 100개 이상의 대사관과 대표 기관이 있는 곳이다. 헝가리는 또한 유럽 혁신 기술 연구소, 유럽 경찰 대학, 유엔 난민 고등 판무관 사무소, 유엔 식량 농업 기구, 민주주의 이행을 위한 국제 센터, 국제 교육 연구소, 국제 노동 기구, 국제 이주 기구, 국제 적십자사, 중동부 유럽 지역 환경 센터, 다뉴브 위원회 등 많은 국제 기구의 본부 및 지역 본부를 유치하고 있다.

1989년 이래 헝가리의 최우선 외교 정책 목표는 서방 경제 및 안보 기구로의 통합이었다. 헝가리는 1994년 평화를 위한 동반자 관계 프로그램에 참여했으며, 보스니아에서의 IFOR 및 SFOR 임무를 적극적으로 지원했다. 1989년 이래 헝가리는 루마니아, 슬로바키아, 우크라이나와 기본 조약을 체결하여 종종 냉랭했던 주변국과의 관계를 개선했다. 이 조약들은 모든 미해결 영토 주장을 포기하고 건설적인 관계의 기초를 마련했다. 그러나 루마니아, 슬로바키아, 세르비아 내 헝가리 소수 민족의 권리 문제는 주기적으로 양국 간 긴장을 유발한다. 그럼에도 불구하고, 최근 세르비아와의 관계는 세르비아의 EU 가입에 대한 헝가리의 강력한 지지 덕분에 매우 가까워졌으며, 슬로바키아와의 관계는 EU 구조 내 공동 우선순위에 대한 협력으로 인해 따뜻해졌다. 2017년부터 우크라이나 내 헝가리 소수 민족 문제로 우크라이나와의 관계는 급격히 악화되었다. 1989년 이래 헝가리는 모든 OSCE 문서에 서명했으며, 1997년에는 OSCE 의장국을 역임했다. 역사적으로 헝가리는 폴란드와 특히 우호적인 관계를 유지해 왔으며, 이 특별한 관계는 2007년 양국 의회가 3월 23일을 '폴란드-헝가리 우정의 날'로 공동 선언함으로써 인정받았다. 2024년 글로벌 평화 지수에 따르면 헝가리는 세계에서 14번째로 평화로운 국가이다.

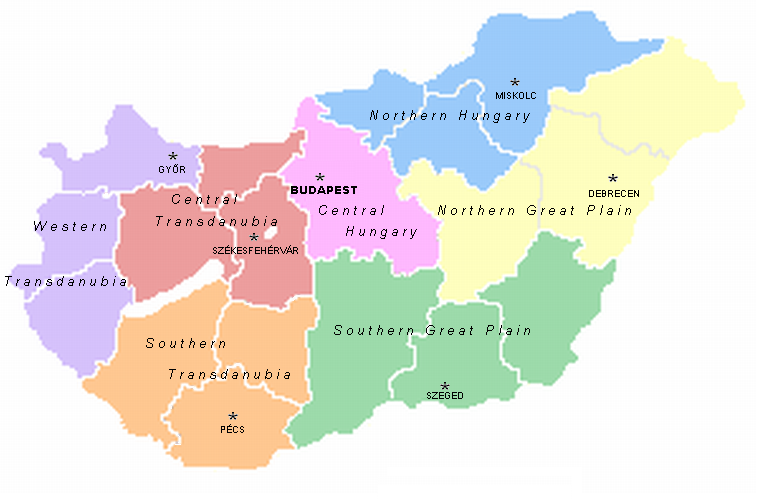

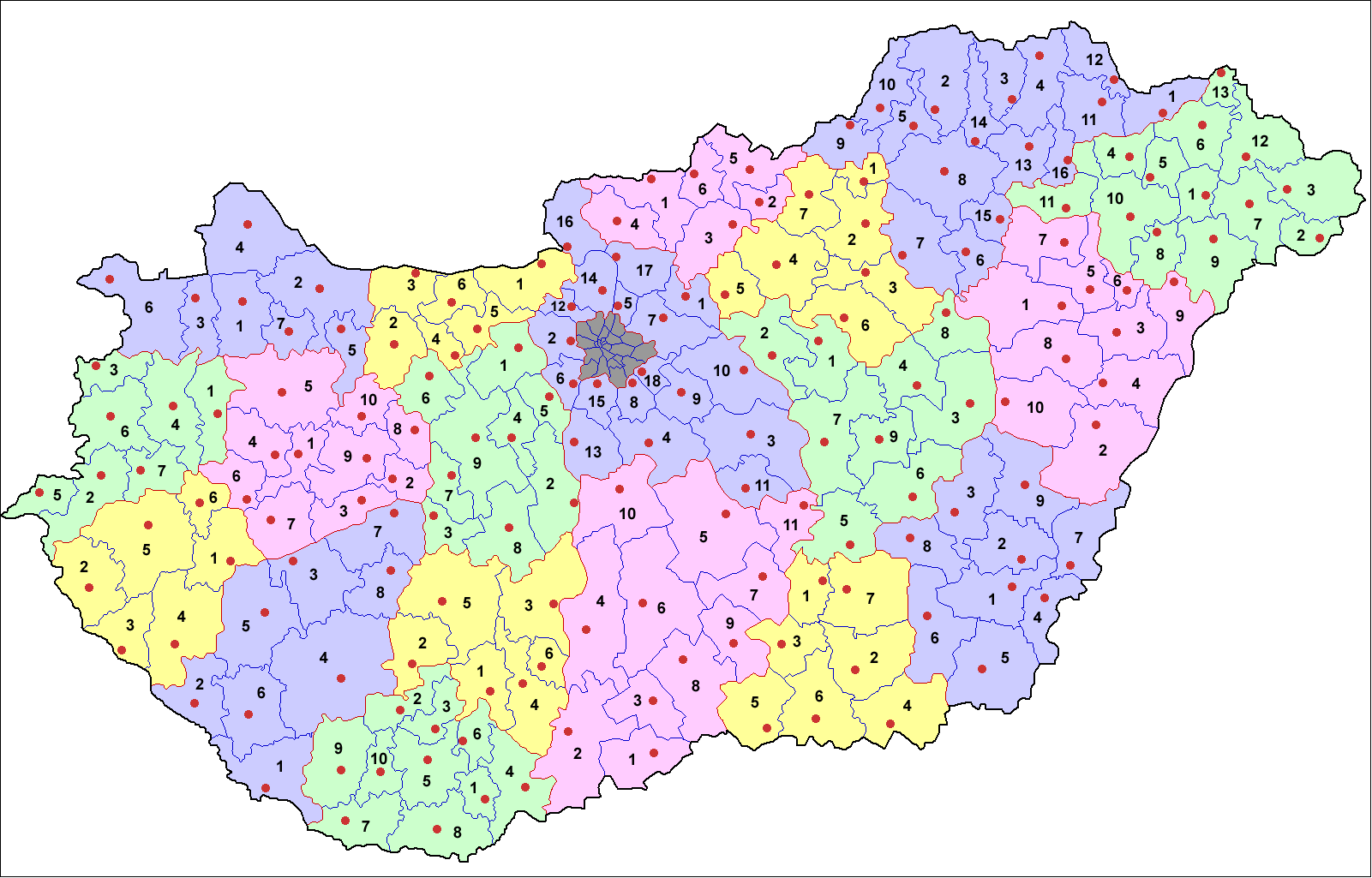

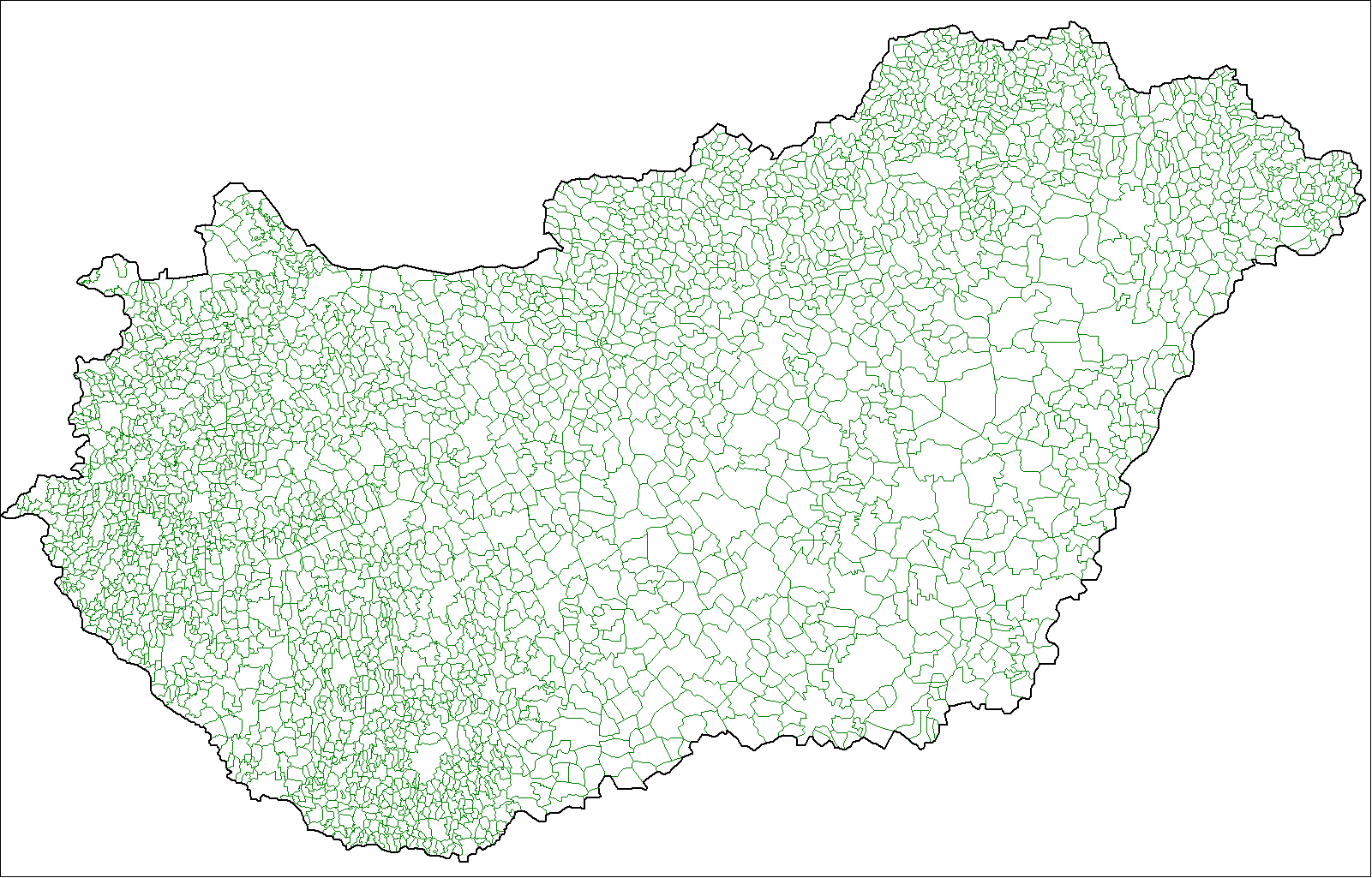

7. 행정 구역

헝가리는 19개의 주(vármegye바르메제헝가리어)로 나뉜다. 수도(főváros푀바로시헝가리어)인 부다페스트는 독립적인 행정 단위이다. 주와 수도는 헝가리의 20개 NUTS 3단계 단위이다. 주는 다시 174개의 구(járás야라시헝가리어)로 세분화된다. 구는 다시 시와 마을로 나뉘며, 그중 25개는 주급시(megyei jogú város메제이 요구 바로시헝가리어)로 지정되어 있다. 이들 시의 지방 자치 단체는 확대된 권한을 가지지만, 독립적인 영토 단위가 아니라 해당 구의 영토에 속한다. 주 및 구 의회와 지방 자셔 단체는 지방 정부와 관련된 서로 다른 역할과 별도의 책임을 진다. 주의 역할은 기본적으로 행정적이며 전략적 개발에 중점을 두는 반면, 유치원, 공공 수도 시설, 쓰레기 처리, 노인 돌봄, 구조 서비스 등은 지방 자치 단체에서 관리한다.

1996년부터 주와 부다페스트시는 통계 및 개발 목적으로 7개의 지역으로 분류되었다.

이 7개 지역은 헝가리의 NUTS 2단계 단위를 구성한다. 해당 지역은 중앙헝가리, 중앙트란스다뉴비아, 북부대평원, 북헝가리, 남부트란스다뉴비아, 남부대평원, 서부트란스다뉴비아이다.

헝가리의 구는 174개로 나뉘며, 각 주는 여러 구로 구성된다. 예를 들어, 부다페스트는 수도로서 특별한 지위를 가지며 자체적인 구(kerület)들로 나뉜다.

구는 다시 시(város)와 마을(község)로 세분화된다. 이 중 25개 시는 '주급시'(megyei jogú város)로 지정되어 있으며, 해당 구의 영토에 속하지만 확대된 자치 권한을 가진다.

| 주 (vármegye) | 주도 | 인구 | 지역 |

|---|---|---|---|

바치키슈쿤 | 케치케메트 | 524,841 | 남부대평원 |

버러녀 | 페치 | 391,455 | 남부트란스다뉴비아 |

베케시 | 베케슈처버 | 361,802 | 남부대평원 |

보르쇼드어버우이젬플렌 | 미슈콜츠 | 684,793 | 북헝가리 |

부다페스트 수도 | 부다페스트 | 1,744,665 | 중앙헝가리 |

촌그라드처나드 | 세게드 | 421,827 | 남부대평원 |

페예르 | 세케슈페헤르바르 | 426,120 | 중앙트란스다뉴비아 |

죄르모숀쇼프론 | 죄르 | 449,967 | 서부트란스다뉴비아 |

허이두비허르 | 데브레첸 | 565,674 | 북부대평원 |

헤베시 | 에게르 | 307,985 | 북헝가리 |

야스너지쿤솔노크 | 솔노크 | 386,752 | 북부대평원 |

코마롬에스테르곰 | 터터바녀 | 311,411 | 중앙트란스다뉴비아 |

노그라드 | 셜고터랸 | 201,919 | 북헝가리 |

페슈트 | 부다페스트 | 1,237,561 | 중앙헝가리 |

쇼모지 | 커포슈바르 | 317,947 | 남부트란스다뉴비아 |

서볼치서트마르베레그 | 니레지하저 | 552,000 | 북부대평원 |

톨너 | 섹사르드 | 231,183 | 남부트란스다뉴비아 |

버시 | 솜버트헤이 | 257,688 | 서부트란스다뉴비아 |

베스프렘 | 베스프렘 | 353,068 | 중앙트란스다뉴비아 |

절러 | 절러에게르세그 | 287,043 | 서부트란스다뉴비아 |

8. 경제

헝가리는 인간 개발 지수가 매우 높고 숙련된 노동력을 갖춘 OECD 고소득 혼합 경제 국가이며, 세계에서 소득 불평등이 16번째로 낮은 국가이다. 또한 경제 복잡도 지수에 따르면 경제 복잡도가 9번째로 높은 국가이다. 헝가리 경제는 세계 57위(IMF가 측정한 188개국 중)이며, 생산량은 2650.37 억 USD이다. 구매력 평가 기준 1인당 GDP는 세계 49위이다. 2017년 고용률은 68.3%였으며, 고용 구조는 탈공업 사회의 특징을 보여준다. 고용 인력의 63.2%가 서비스 부문에서 일하고, 산업 부문은 29.7%, 농업 부문은 7.1%를 차지했다. 2017년 실업률은 4.1%로, 2007-2008년 금융 위기 당시 11%에서 감소했다.

헝가리는 5억 8백만 명 이상의 소비자를 대표하는 유럽 단일 시장의 일부이다. 몇몇 국내 상업 정책은 유럽 연합 회원국 간의 합의와 EU 법률에 의해 결정된다. 헝가리는 대외 무역에 중점을 둔 수출 지향적 시장 경제 국가이므로, 세계 36위의 수출 경제국이다. 2015년 수출액은 1000.00 억 USD 이상이며, 높은 무역 흑자(90억 3백만 달러)를 기록했는데, 그중 79%는 EU로, 21%는 EU 이외 지역으로 수출되었다. 헝가리는 민간 소유 경제가 80% 이상이며, 전체 세금은 39.1%로, 이는 국가의 복지 경제의 기초를 제공한다. 지출 측면에서는 가계 소비가 GDP의 주요 구성 요소이며 전체 사용량의 50%를 차지하고, 그 다음으로 총고정자본 형성이 22%, 정부 지출이 20%를 차지한다.

헝가리는 중앙유럽 및 동유럽에서 해외 직접 투자(FDI)를 유치하는 주요 국가 중 하나이다. 2015년 헝가리의 국내 FDI는 1198.00 억 USD였으며, 해외 투자액은 500.00 억 USD 이상이었다. 2015년 기준 주요 교역 상대국은 독일, 오스트리아, 루마니아, 슬로바키아, 프랑스, 이탈리아, 폴란드, 체코였다. 주요 산업은 식품 가공, 제약, 자동차, 정보 기술, 화학, 야금, 기계, 전기 제품, 관광(2014년 국제 관광객 1,210만 명)이다. 헝가리는 중앙유럽 및 동유럽 최대의 전자제품 생산국이다. 전자제품 제조 및 연구는 국가 혁신과 경제 성장의 주요 동인 중 하나이다. 지난 20년 동안 헝가리는 모바일 기술, 정보 보안 및 관련 하드웨어 연구의 주요 중심지로 성장했다.

헝가리의 대기업들은 부다페스트 증권거래소에 상장된 주가 지수인 BUX에 포함되어 있다. 잘 알려진 회사로는 포춘 글로벌 500 기업인 MOL 그룹, OTP 은행, 게데온 리히터, 마자르 텔레콤, CIG 판노니아, FHB 은행, 즈왁 우니쿰 등이 있다. 이 외에도 헝가리에는 자동차 부품 공급업체 및 기술 스타트업 등 전문화된 중소기업이 다수 존재한다.

부다페스트는 금융 및 비즈니스 수도이며, 세계화 및 세계 도시 연구 네트워크의 연구에서 알파 세계 도시로 분류된다. 부다페스트는 사업 및 경제 측면에서 헝가리의 수위 도시로, 국가 소득의 39%를 차지하며, 2015년 총 도시 생산은 1000.00 억 USD 이상으로 유럽 연합에서 가장 큰 지역 경제 중 하나이다. 부다페스트는 또한 PricewaterhouseCoopers가 측정한 세계 100대 GDP 성과 도시 중 하나이다.

헝가리는 헝가리 포린트(HUF)라는 자국 통화를 유지하고 있지만, 공공 부채를 제외하고는 마스트리흐트 기준을 충족하며, 2015년 기준 공공 부채 수준은 75.3%로 EU 평균보다 훨씬 낮다. 헝가리 국립은행은 현재 3%의 인플레이션 목표로 물가 안정에 중점을 두고 있다. 헝가리의 법인세율은 9%에 불과하여 EU 국가에 비해 상대적으로 낮다.

8.1. 경제 구조 및 주요 산업

헝가리는 고소득 혼합 경제 체제를 가지고 있으며, 수출 지향적인 산업 구조가 특징이다. 주요 산업으로는 자동차 제조, 전자 제품, 제약, 식품 가공, 관광업 등이 경제 성장에 크게 기여하고 있다.

자동차 산업은 헝가리 경제의 핵심 동력 중 하나로, 아우디, 메르세데스-벤츠, 스즈키 등 다국적 자동차 기업들이 헝가리에 생산 기지를 두고 있다. 이들 기업은 고용 창출과 기술 이전에 중요한 역할을 하며, 관련 부품 산업의 발전도 촉진하고 있다.

전자 산업 역시 중요한 비중을 차지하며, 삼성, GE 등 글로벌 기업들이 가전제품 및 산업용 전자 장비를 생산하고 있다. 정보 기술(IT) 및 소프트웨어 개발 분야도 빠르게 성장하여, 부다페스트는 중앙유럽의 IT 허브 중 하나로 부상하고 있다.

제약 산업은 오랜 전통과 높은 기술력을 바탕으로 발전해 왔으며, 게데온 리히터(Gedeon Richter Plc.)와 같은 자국 기업뿐만 아니라 다국적 제약 회사들의 연구 개발 및 생산 활동이 활발하다.

식품 가공 산업은 풍부한 농산물을 기반으로 하며, 육류 가공품, 유제품, 와인 등이 주요 생산품이다. 특히 토커이 와인과 같은 헝가리 전통 와인은 국제적으로 높은 명성을 얻고 있다.

관광업은 부다페스트의 역사적인 건축물, 온천 문화, 벌러톤호 등 다양한 관광 자원을 바탕으로 꾸준히 성장하고 있으며, 국가 경제에 중요한 수입원이다. 2019년에는 2,450만 명의 국제 관광객이 헝가리를 방문했다.

이 외에도 화학, 기계, 금속 가공 산업 등이 헝가리 경제의 중요한 축을 이루고 있으며, 정부는 외국인 직접 투자 유치와 중소기업 육성을 통해 산업 구조를 다각화하고 국가 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있다. 최근에는 재생 에너지 및 환경 기술 분야에 대한 투자도 증가하는 추세이다.

8.2. 과학 기술

헝가리의 과학 기술 분야에서의 성과는 상당하며, 연구 개발(R&D) 노력은 국가 경제의 중요한 부분을 차지한다. 헝가리는 2020년 국내총생산(GDP)의 1.61%를 민간 연구 개발에 지출했으며, 이는 세계에서 25번째로 높은 비율이다. 헝가리는 블룸버그 혁신 지수에서 가장 혁신적인 국가 중 32위를 차지했다. 헝가리는 세계 혁신 지수에서 2024년 36위를 기록했다. 2014년 헝가리는 인구 백만 명당 2,651명의 전임 연구원을 보유했으며, 이는 2010년 2,131명에서 꾸준히 증가한 수치로, 미국의 3,984명이나 독일의 4,380명과 비교된다. 헝가리의 첨단 기술 산업은 숙련된 인력과 외국 첨단 기술 기업 및 연구 센터의 강력한 입지 덕분에 혜택을 보고 있다. 헝가리는 또한 특허 출원율이 가장 높은 국가 중 하나이며, 총 산업 생산에서 첨단 기술 및 중간 첨단 기술 생산량 비율이 6번째로 높고, 연구 FDI 유입이 12번째로 높으며, 기업 연구 인재 부문에서 14위를 차지하고, 전반적인 혁신 효율성 비율에서 세계 17위를 기록하고 있다.

헝가리 연구 개발의 핵심 주체는 국립 연구 개발 혁신(NRDI) 사무소로, 과학 연구, 개발 및 혁신을 위한 국가 전략 및 자금 지원 기관이며, 헝가리 정부의 RDI 정책에 대한 주요 자문 기관이자 주요 RDI 자금 지원 기관이다. 그 역할은 RDI 정책을 개발하고, 우수한 연구에 자금을 지원하고 혁신을 지원하여 경쟁력을 높임으로써 헝가리가 RDI에 적절히 투자하도록 보장하며, 정부의 RDI 전략을 준비하고, NRDI 기금을 관리하며, 국제 기구에서 정부와 RDI 커뮤니티를 대표하는 것이다.

과학 연구는 부분적으로 산업계에 의해, 부분적으로는 대학 및 헝가리 과학 아카데미와 같은 과학 국가 기관을 통해 국가에 의해 지원된다. 헝가리는 물리학, 수학, 화학, 공학 등 다양한 과학 분야에서 가장 저명한 연구자들의 본거지였다. 2018년 기준으로 13명의 헝가리 과학자가 노벨상을 수상했다. 2012년까지 초머, 보여이 야노시, 티하니 등 세 명의 개인과 집합적 기여물인 타불라 훙가리에와 코르비나 문고가 유네스코 세계 기록 유산에 등재되었다. 현대 과학자로는 수학자 로바스 라슬로, 물리학자 버러바시 얼베르트라슬로, 물리학자 크라우스 페렌츠, 생화학자 푸스타이 아르파드 등이 있다. 헝가리는 수많은 뛰어난 과학자들을 배출한 훌륭한 수학 교육을 자랑한다. 유명한 헝가리 수학자로는 비유클리드 기하학의 창시자 중 한 명인 아버지 보여이 퍼르커시와 아들 보여이 야노시, 40개 이상의 언어로 출판한 것으로 유명하며 그의 에르되시 수가 여전히 추적되는 에르되시 팔, 그리고 양자 역학 및 게임 이론 분야의 주요 기여자이자 디지털 컴퓨팅의 선구자이며 맨해튼 프로젝트의 수석 수학자였던 존 폰 노이만 등이 있다. 주목할 만한 헝가리 발명품으로는 이산화 납 성냥(이리니 야노시), 일종의 기화기(반키 도나트, 촌커 야노시), 전기 (AC) 기차 엔진 및 발전기(칸도 칼만), 홀로그래피(가보르 데네시), 칼만 필터(루돌프 E. 칼만), 루빅스 큐브(루비크 에르뇌) 등이 있다.

8.3. 교통

헝가리는 도로, 철도, 항공, 수상 교통 시스템이 고도로 발달해 있다. 부다페스트는 헝가리 국철(MÁV) 시스템의 중요한 허브 역할을 한다. 수도에는 켈레티(동부), 뉴거티(서부), 델리(남부)라는 세 개의 대형 기차역이 있다. 솔노크는 부다페스트 외곽에서 가장 중요한 철도 허브이며, 미슈콜츠의 티서역과 솜버트헤이, 죄르, 세게드, 세케슈페헤르바르의 주요 역들도 철도망의 핵심이다.

2024년 3월부터 65세 이상 노인과 14세 미만 어린이는 헝가리 국철 MÁV를 무료로 이용할 수 있게 되었다.

부다페스트, 데브레첸, 미슈콜츠, 세게드에는 노면전차(트램)망이 있다. 부다페스트 지하철은 세계에서 두 번째로 오래된 지하 철도 시스템이며, 1호선은 1896년에 개통되었다. 현재 총 4개 노선으로 구성되어 있다. 부다페스트 수도권 지역에는 통근열차 시스템인 HÉV가 운행된다.

헝가리의 고속도로(autópálya어우토파여헝가리어) 총연장은 약 1314 km이다. 기존 고속도로망에 새로운 구간이 계속 추가되고 있으며, 이미 많은 주요 경제 중요 도시들이 수도와 연결되어 있다. 주요 항구는 부다페스트, 두너우이바로시, 버여에 있다.

국제공항은 부다페스트 페렌츠 리스트 국제공항(비공식적으로 "페리헤지"라고 불림), 데브레첸 국제공항, 헤비즈-벌러톤 공항(샤르멜레크 공항이라고도 불림), 죄르-페르 국제공항, 페치-포가니 국제공항 등 5개가 있으나, 이 중 정기 항공편이 운항하는 곳은 부다페스트와 데브레첸 두 곳뿐이다. 저가 항공사인 위즈 에어는 페리헤지 국제공항에 본사를 두고 있다.

8.4. 에너지

헝가리의 총 에너지 공급은 화석 연료가 주를 이루며, 천연 가스가 가장 큰 비중을 차지하고 그 뒤를 석유와 석탄이 잇는다. 2020년 6월, 헝가리는 2050년까지 탄소 중립 목표를 달성하기 위한 법안을 통과시켰다. 국가 에너지 및 기후 정책의 광범위한 구조 조정의 일환으로, 헝가리는 또한 국가 에너지 전략 2030을 더욱 확장하여 2040년까지의 전망을 추가했다. 이는 탄소 중립적이고 비용 효율적인 에너지를 우선시하며 에너지 안보와 에너지 자립 강화에 중점을 둔다. 국가의 2050년 목표 달성을 위한 주요 동력은 재생 가능 에너지, 원자력, 최종 사용 부문의 전기화이다. 두 개의 새로운 원자력 발전 설비 건설을 포함하여 전력 부문에 상당한 투자가 예상된다. 재생 가능 에너지 용량은 크게 증가했지만 최근 몇 년 동안 재생 에너지 부문의 성장은 정체되었다. 더욱이, 풍력 발전 개발을 제한하는 특정 정책은 재생 에너지 부문에 부정적인 영향을 미칠 것으로 예상된다.

헝가리의 온실가스 배출량은 경제의 탄소 기반 연료 사용 감소와 함께 감소했다. 그러나 독립적인 분석에 따르면 헝가리가 더 야심 찬 배출량 감축 목표를 설정할 여지가 있는 것으로 나타났다.

헝가리는 팍시 원자력 발전소를 통해 원자력 발전을 운영하고 있으며, 러시아와의 협력을 통해 신규 원자로 건설을 추진하고 있다. 이는 에너지 자립도 향상과 탄소 배출량 감축에 기여할 것으로 기대되지만, 동시에 핵폐기물 처리 및 안전 문제에 대한 우려도 제기되고 있다.

신재생 에너지 분야에서는 태양광 발전이 가장 빠르게 성장하고 있으며, 정부는 지붕형 태양광 설치 지원 등 다양한 정책을 통해 보급을 확대하고 있다. 바이오매스 에너지 활용도 점진적으로 증가하고 있으나, 풍력 발전은 규제 문제로 인해 발전이 더딘 상황이다.

헝가리는 에너지 효율 개선과 에너지 절약 노력도 병행하고 있으며, 장기적으로는 지속 가능한 에너지 시스템 구축을 목표로 하고 있다.

9. 사회

헝가리 사회는 오랜 역사와 다양한 문화적 영향을 바탕으로 형성되었다. 인구 구성, 민족, 언어, 종교, 교육, 보건 등 여러 측면에서 독특한 특징을 보인다. 공산주의 체제 붕괴 이후 사회 구조와 가치관에 큰 변화를 겪었으며, 현대 헝가리 사회는 유럽 연합의 일원으로서 새로운 도전과 기회에 직면하고 있다. 고령화, 저출산, 이민 문제 등은 주요 사회적 쟁점으로 부각되고 있으며, 정부는 이러한 문제 해결을 위한 다양한 정책을 추진하고 있다.

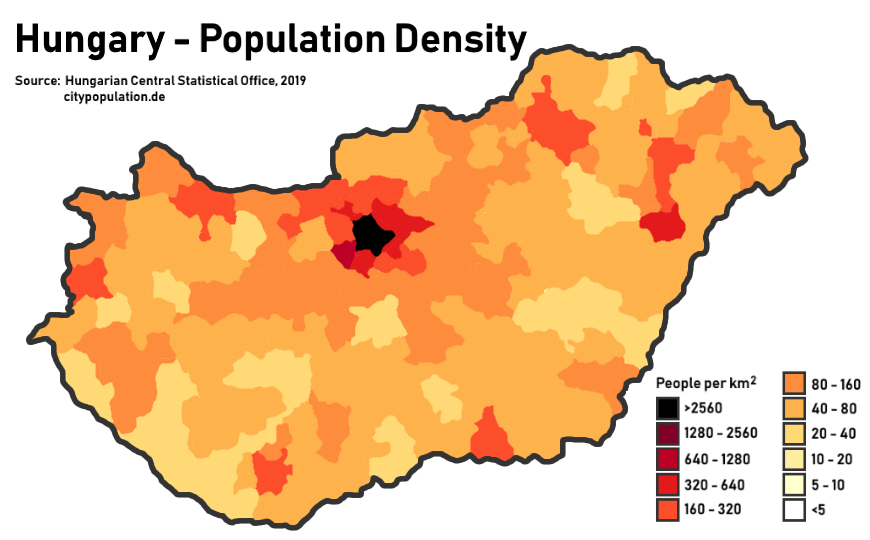

9.1. 인구

헝가리 중앙통계청에 따르면 2021년 헝가리 인구는 968만 9천 명으로, 중앙유럽 및 동유럽에서 다섯 번째로 인구가 많은 국가이며 유럽 연합의 중간 규모 회원국이다. 다른 구 동구권 국가들과 마찬가지로 공산주의 붕괴 이후 인구가 현저히 감소했으며, 1980년 1,080만 명으로 정점을 찍었다. 인구 밀도는 평방킬로미터당 107명으로, 세계 평균의 약 두 배이다. 인구의 약 70%가 도시와 마을에 거주하며, 이는 세계 평균인 56%보다 훨씬 높지만 대부분의 선진국보다는 낮다. 헝가리인 4명 중 1명은 북중부 지역의 부다페스트 대도시권에 거주한다.

대부분의 유럽 국가와 마찬가지로 헝가리는 대체 출산율 미만 출산을 겪고 있다. 추정 합계출산율은 여성 1인당 1.43명으로 대체율인 2.1명보다 훨씬 낮다. 결과적으로 인구는 점차 감소하고 급격히 고령화되고 있으며, 평균 연령은 42.7세로 세계에서 가장 높은 수준이다. 이러한 추세는 특히 젊은 성인층의 높은 이민율과 반이민 정책으로 인해 더욱 심화되었으며, 1990년대에 가속화되었으나 이후 다소 완화되었다.

2011년 보수 정부는 3년간의 출산 휴가를 복원하고 시간제 일자리 가용성을 높여 마자르 민족의 출산율을 높이는 프로그램을 시작했다. 이후 출산율은 2011년 여성 1인당 1.27명으로 최저점을 찍은 후 점차 증가하여 일부 해에는 1.5명까지 상승했다. 2015년에는 출생아의 47.9%가 미혼 여성에게서 태어났다. 2015년 기대수명은 남성 71.96세, 여성 79.62세였으며, 공산주의 붕괴 이후 지속적으로 증가하고 있다.

9.2. 민족

헝가리의 주요 민족은 마자르인(헝가리인)으로, 전체 인구의 약 85~90%를 차지한다(자신의 민족을 밝힌 응답자 기준). 마자르인은 핀-우그리아계 언어인 헝가리어를 사용하며, 독자적인 문화와 전통을 가지고 있다.

헝가리에는 공식적으로 인정된 소수 민족들이 거주하고 있으며, 이들은 수 세기 동안 해당 지역에 거주해 온 역사를 가지고 있다. 가장 큰 소수 민족은 로마인(집시)으로, 공식 통계상으로는 약 30만 명(인구의 약 3%)이지만, 일부 연구에서는 실제 로마인 인구가 80만 명 이상(인구의 약 9%)에 이를 것으로 추정하기도 한다. 로마인은 주로 헝가리 북부 지역에 거주하며, 사회적 통합과 교육, 고용 문제 등에서 어려움을 겪고 있다.

독일인은 약 13만 명(인구의 약 1.3%)으로, 전국적으로 분포하며 오랜 역사와 문화를 유지하고 있다. 이 외에도 슬로바키아인(약 0.3%), 루마니아인(약 0.3%), 크로아티아인(약 0.2%) 등이 소수 민족으로 거주하고 있다. 2011년 인구 조사에서는 응답자의 약 14.7%가 자신의 민족을 밝히지 않았으며, 복수 응답도 가능하여 민족별 합계는 전체 인구보다 높게 나타날 수 있다.

헝가리 정부는 소수 민족의 언어와 문화 보존을 위한 정책을 시행하고 있으며, 소수 민족 자치 기구와 학교 운영을 지원하고 있다. 그러나 로마인의 경우 사회적 차별과 빈곤 문제가 여전히 심각한 과제로 남아 있으며, 이들의 사회적 통합을 위한 노력이 지속적으로 요구되고 있다. 헝가리 국외에는 약 5백만 명의 헝가리인이 거주하고 있는 것으로 추산된다.

9.3. 언어

헝가리의 공용어는 헝가리어이며, 인구의 대다수가 사용하고 있다. 헝가리어는 우랄어족에 속하는 언어로, 주변 국가들의 언어와는 계통이 다르며, 핀란드어나 에스토니아어와는 먼 친족 관계에 있다. 유럽 연합의 24개 공식 언어 중 하나이며, 약 1,300만 명의 모국어 화자를 가진 유럽에서 13번째로 널리 사용되는 모국어이다. 헝가리 국외에서는 주변 국가의 헝가리인 공동체와 전 세계의 헝가리 디아스포라 커뮤니티에서 사용된다. 2011년 인구 조사에 따르면, 헝가리 인구의 99.6%(9,896,333명)가 헝가리어를 구사하며, 이 중 99%(9,827,875명)는 헝가리어를 모국어로, 0.7%(68,458명)는 제2언어로 사용한다. 표준 헝가리어는 부다페스트에서 사용되는 방언을 기반으로 한다. 표준 방언 사용이 권장되지만, 헝가리어에는 여러 도시 및 농촌 방언이 존재한다.

헝가리에서 가장 널리 사용되는 외국어는 영어(1,589,180명, 16.0%)와 독일어(1,111,997명, 11.2%)이다. 역사적으로 독일어는 헝가리에서 중요한 외국어였으며, 오스트리아-헝가리 제국 시대의 영향과 지리적 근접성으로 인해 여전히 널리 학습되고 사용된다. 영어는 국제 공용어로서의 중요성이 커지면서 젊은 세대를 중심으로 사용이 증가하고 있다.

헝가리에는 아르메니아어, 불가리아어, 크로아티아어, 독일어, 그리스어, 루마니아어, 로마니어, 루신어, 세르비아어, 슬로바키아어, 슬로베니아어, 우크라이나어 등 여러 공인된 소수 민족 언어가 있다. 정부는 이들 소수 민족 언어의 교육과 사용을 지원하며, 해당 언어로 된 학교와 문화 기관 운영을 장려하고 있다. 그러나 젊은 세대로 갈수록 소수 민족 언어 사용이 줄어드는 경향도 나타나고 있다.

9.4. 종교

헝가리는 역사적으로 기독교 국가이며 뿌리 깊은 기독교 유산을 가지고 있다. 헝가리 역사학은 헝가리 국가의 건립을 이슈트반 1세의 세례와 성관을 통한 대관식(서기 1000년)과 동일시한다. 이슈트반 1세는 가톨릭교를 국교로 공포했으며, 그의 후계자들은 전통적으로 사도왕으로 알려졌다. 국가로의 전환은 1천년기에서 2천년기로 넘어가는 시기에 이루어졌는데, 이때 마자르 부족 연맹이 헝가리 왕국으로 변모하고 서방 기독교, 특히 로마 가톨릭교가 국교로 채택되었다.

현대 헝가리는 국교가 없으며 종교의 자유를 기본권으로 인정하지만, 헌법 서문에서 "기독교의 국가 건설 역할"을 인정하고, 제7조에서는 "국가는 공동체 목표를 위해 교회와 협력할 수 있다"고 명시하고 있다.

2022년 인구 조사에 따르면 헝가리인의 42.5%가 기독교인이었으며, 이들 대부분은 로마 가톨릭교도(27.5%)와 헝가리 개혁교회 칼뱅파(9.8%)였고, 그 외에 루터교(1.8%), 그리스 가톨릭교도(1.7%), 기타 기독교인(1.7%)이 있었다. 유대교(0.1%), 불교(0.1%), 이슬람교(0.1%) 공동체는 소수이다. 인구의 40.1%는 종교적 소속을 밝히지 않았으며, 16.1%는 명시적으로 무종교라고 밝혔다.

종교 개혁 초기에는 대부분의 헝가리인이 처음에는 루터교를, 그 후에는 헝가리 개혁교회 형태로 칼뱅주의를 받아들였다. 칼뱅주의 운동의 주요 인물로는 칼만체히 마르톤(1500년~1550년)과 멜리우스 유하스 페테르가 있었다. 멜리우스 유하스는 성경과 기타 종교 문서를 헝가리어로 번역하는 데 중추적인 역할을 했으며, 대평원의 데브레첸을 헝가리 칼뱅주의의 중심지로 확립하여 "헝가리의 제네바" 또는 제2의 "칼뱅주의 로마"라는 칭호를 얻게 했다. 16세기 후반, 예수회는 반종교 개혁 운동을 주도했고, 인구는 다시 한번 가톨릭이 우세하게 되었다. 그러나 이 운동은 부분적으로만 성공했으며, (주로 개혁교회 신자였던) 헝가리 귀족들은 개신교도들을 위한 신앙의 자유를 확보할 수 있었다. 실제로 이는 쿠이우스 레기오, 에이우스 릴리기오 원칙을 의미했으며, 따라서 헝가리의 대부분 개별 지역은 여전히 역사적으로 가톨릭, 루터교 또는 개혁교회 지역으로 식별될 수 있다. 국가 동부 지역, 특히 데브레첸("칼뱅주의 로마") 주변 지역은 거의 전적으로 개혁교회 신자로 남아 있으며, 이는 역사적으로 루마니아 국경 너머의 헝가리 민족 지역과 공통된 특징이다. 헝가리의 정교회는 아르메니아인, 불가리아인, 그리스인, 루마니아인, 루신인, 우크라이나인, 세르비아인 등 국가 소수 민족과 관련이 있다.

역사적으로 헝가리에는 상당한 규모의 유대인 공동체가 있었으며, 제2차 세계 대전 이전 인구는 80만 명이 넘었다. 그러나 1941년에서 1945년 사이 헝가리 홀로코스트 기간 동안 56만 4천 명 이상의 헝가리 유대인이 살해된 것으로 추정된다. 1944년 5월 15일부터 7월 9일 사이에만 43만 4천 명 이상의 유대인이 추방되었다. 1941년~1944년 헝가리 국경 내에 거주하던 80만 명 이상의 유대인 중 약 25만 5천5백 명이 생존한 것으로 추정된다. 오늘날 헝가리에는 약 12만 명의 유대인이 있다.

9.5. 교육

헝가리의 교육은 주로 교육부가 운영하는 공교육 중심이다. 유치원 교육은 3세부터 6세까지의 모든 아동에게 의무 교육으로 제공되며, 이후 16세까지 학교 교육이 의무이다. 초등 교육은 보통 8년 동안 이루어진다. 중등 교육은 학업 수준에 따라 세 가지 전통적인 유형의 학교로 나뉜다. 김나지움은 가장 우수한 학생들을 선발하여 대학 진학을 준비시키고, 중급 학생들을 위한 중등 직업 학교는 4년 과정이며, 기술 학교는 학생들의 직업 교육과 취업을 준비시킨다. 교육 시스템은 부분적으로 유연하며, 학교 간 연계 과정도 존재한다. TIMSS는 헝가리의 13~14세 학생들을 수학 및 과학 분야에서 세계 최고 수준으로 평가했다.

대부분의 대학교는 공립 기관이며, 학생들은 전통적으로 등록금 없이 공부한다. 대학 입학의 일반적인 요건은 머투러(대학 입학 자격시험)이다. 헝가리 공립 고등 교육 시스템은 대학교와 기타 고등 교육 기관으로 구성되며, 박사 학위까지의 교육 과정과 학위를 제공하고 연구 활동에도 기여한다. 학생들의 건강 보험은 학업이 끝날 때까지 무료이다. 영어와 독일어는 헝가리 고등 교육에서 중요하며, 이들 언어로 진행되는 다수의 학위 프로그램이 있어 매년 수천 명의 교환 학생을 유치하고 있다. 2014년 세계 경쟁력 보고서에서 헝가리의 고등 교육 및 훈련은 148개국 중 44위로 평가받았다.

헝가리는 오랜 고등 교육 전통과 확립된 지식 경제를 가지고 있다. 페치 대학교(1367년 설립), 오부더 대학교(1395년 설립), 우니베르시타스 이스트로폴리타나(1465년 설립) 등 여러 대학교가 세계에서 가장 오래 지속적으로 운영되는 대학에 속한다. 너지솜버트 대학교는 1635년에 설립되어 1777년 부더로 이전했으며, 오늘날 외트뵈시 로란드 대학교로 불린다. 세계 최초의 기술 연구소는 1735년 셸메츠바녀에 설립되었으며, 그 법적 후계자는 미슈콜츠 대학교이다. 부다페스트 기술경제대학교는 대학 순위와 구조를 갖춘 세계에서 가장 오래된 기술 연구소로 간주되며, 그 법적 전신인 기하학-수력기술연구소(Institutum Geometrico-Hydrotechnicum)는 1782년 요제프 2세 황제에 의해 설립되었다. 1538년에 설립된 데브레첸 대학교와 1857년에 설립된 부다페스트 경영대학 역시 헝가리의 유서 깊은 고등 교육 기관이다.

헝가리는 국제수학올림피아드 역대 메달 순위에서 1959년부터 총 336개의 메달을 획득하여 중국, 미국, 러시아에 이어 4위를 기록하고 있다.

9.6. 보건

헝가리는 주로 정부의 국민 건강 보험으로 재정을 조달하는 보편적 의료보장 시스템을 유지하고 있다. OECD에 따르면, 인구의 100%가 보편적 건강 보험으로 보장되며, 이는 어린이, 학생, 연금 수급자, 저소득층, 장애인, 교회 종사자에게 무료로 제공된다. 헝가리는 GDP의 7.2%를 의료에 지출하며, 1인당 2045 USD를 지출하고, 이 중 1365 USD는 정부가 제공한다.

헝가리는 유럽에서 의료관광의 주요 목적지 중 하나이며, 특히 치과 분야에서 유럽 시장 점유율 42%, 전 세계 시장 점유율 21%를 차지한다. 성형외과 또한 주요 분야로, 고객의 30%가 외국인이다. 헝가리는 스파 문화로 잘 알려져 있으며, "스파 관광"을 유치하는 수많은 약용 스파가 있다.

선진국과 마찬가지로 심혈관 질환이 사망의 주요 원인으로, 2013년 전체 사망자의 49.4%(62,979명)를 차지했다. 그러나 이 수치는 1985년 79,355명으로 정점을 찍은 후 공산주의 붕괴 이후 지속적으로 감소하고 있다. 두 번째 주요 사망 원인은 암으로 33,274명(26.2%)이며, 이는 1990년대 이후 정체 상태이다. 사고로 인한 사망자는 1990년 8,760명에서 2013년 3,654명으로 감소했다. 자살자 수는 1983년 4,911명에서 2013년 2,093명(인구 10만 명당 21.1명)으로 급격히 감소하여 1956년 이후 최저치를 기록했다. 헝가리 서부와 동부 지역 간에는 상당한 건강 격차가 존재한다. 심장병, 고혈압, 뇌졸중, 자살은 주로 농업 및 저소득 지역인 동부 대평원 지역에서 만연하지만, 서부 트란스다뉴비아 및 중앙헝가리의 고소득 중산층 지역에서는 드물다. 흡연은 주요 사망 원인이지만 급격한 감소 추세에 있다. 성인 흡연자 비율은 2012년 28%에서 2013년 19%로 감소했는데, 이는 모든 실내 공공장소에서의 전국적인 흡연 금지 및 담배 판매를 국가 통제 "국영 담배 가게"로 제한하는 등 엄격한 규제 덕분이다.

10. 문화

헝가리 문화는 동양적 기원과 서양 문명의 교차점에서 독특하게 발전해왔다. 건축, 음악, 요리, 스포츠 등 다양한 분야에서 풍부한 유산을 자랑하며, 수도 부다페스트는 '다뉴브의 진주'로 불릴 만큼 아름다운 도시 경관과 문화적 활기를 지니고 있다. 오랜 역사 속에서 형성된 전통문화와 현대적인 감각이 어우러져 헝가리만의 매력적인 문화를 만들어내고 있다.

10.1. 건축

헝가리는 유럽에서 가장 큰 시나고그(1859년 무어 부흥 양식으로 건축, 3,000명 수용), 유럽 최대의 약용 온천(1913년 현대 르네상스 양식으로 완공, 부다페스트 시립 공원 내 위치), 유럽 최대 규모의 대성당 중 하나, 세계에서 두 번째로 큰 영토 대수도원, 이탈리아 외곽에서 가장 큰 초기 기독교 묘지 등을 보유하고 있다. 주목할 만한 건축 양식으로는 역사주의와 아르누보의 다양한 변형이 있다. 역사주의와 대조적으로 헝가리 아르누보는 국가 건축 특성에 기반을 둔다. 헝가리인의 동양적 기원을 고려하여, 헝가리 아르누보의 가장 중요한 인물인 외된 레흐너는 처음에는 인도와 시리아 건축에서 영감을 받았고 나중에는 전통적인 헝가리 장식 디자인에서 영감을 받았다. 이러한 방식으로 그는 건축 양식의 독창적인 종합을 창조했다. 3차원 건축 요소에 이를 적용함으로써 그는 헝가리 특유의 아르누보 버전을 만들어냈다. 레흐너의 스타일에서 벗어나 그의 접근 방식에서 영감을 얻은 "청년들"(Fiatalok피어털로크헝가리어) 그룹은 코시 카로이와 데죄 주루메츠키를 포함하여 전통적인 헝가리 건축의 특징적인 구조와 형태를 사용하여 동일한 목적을 달성했다.

두 가지 주요 양식 외에도 부다페스트는 다른 유럽 국가에서 비롯된 경향의 현지 버전도 보여준다. 빈의 제체시온, 독일의 유겐트슈틸, 벨기에와 프랑스의 아르누보, 영국과 핀란드 건축의 영향은 모두 20세기 전환기에 건설된 건물에 반영되어 있다. 러이터 벨러는 처음에는 레흐너의 스타일을 채택했고, 이후 영국과 핀란드 경향에서 영감을 얻었다. 이집트 스타일에 관심을 가진 후 마침내 현대 건축에 도달했다. 아르커이 얼러다르도 거의 같은 길을 걸었다. 메드저서이 이슈트반은 레흐너와 다른 자신만의 스타일을 개발하여 양식화된 전통 모티프를 사용하여 콘크리트에 장식적인 디자인을 만들었다. 응용 예술 분야에서 아르누보 확산에 주로 책임이 있는 곳은 1896년에 문을 연 장식 예술 학교 및 박물관이었다.

부다페스트 시내 지역의 거의 모든 건물은 약 100년 된 것으로, 두꺼운 벽, 높은 천장, 전면 벽에 모티프가 특징이다.

10.2. 음악

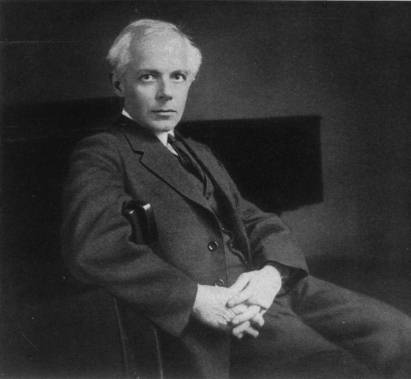

헝가리 음악은 주로 전통적인 헝가리 민속 음악과 리스트 페렌츠, 버르토크 벨러와 같은 저명한 작곡가들의 음악으로 구성되며, 이들은 가장 위대한 헝가리 작곡가 중 한 명으로 간주된다. 다른 유명한 작곡가로는 도흐나니 에르뇌, 프란츠 슈미트, 코다이 졸탄, 가브리엘 폰 바디치, 루돌프 바그너-레게니, 라슬로 러이터, 프란츠 레하르, 칼만 임레, 베레시 샨도르, 로저 미클로시 등이 있다. 헝가리 전통 음악은 언어가 각 단어의 첫 음절에 항상 강세를 두기 때문에 강한 닥틸 리듬을 갖는 경향이 있다.

헝가리에는 죄르지 리게티, 쿠르탁 죄르지, 외트뵈시 페테르, 코다이 졸탄, 예네이 졸탄 등 현대 클래식 음악의 저명한 작곡가들이 있다. 버르토크는 20세기 가장 중요한 음악가 중 한 명이었다. 그의 음악은 그가 연구한 헝가리 및 주변 민속 음악 전통의 주제, 선법, 리듬 패턴에 의해 활기를 띠었으며, 이를 동시대인들의 영향과 종합하여 자신만의 독특한 스타일을 만들었다.

민속 음악은 국가 정체성의 중요한 부분이며, 1920년 트리아농 조약 이후 루마니아, 슬로바키아, 폴란드, 특히 슬로바키아 남부와 트란실바니아와 같은 주변 국가에 속하게 된 구 헝가리 영토에서 중요한 의미를 지녀왔다. 리스트와 에르켈 페렌츠가 이끄는 음악 아카데미가 설립된 후, 브로턴은 헝가리의 "전염성 있는 사운드가 놀랍게도 주변 국가에 영향을 미쳤으며 (아마도 공통된 오스트리아-헝가리 역사 덕분일 것이다) 루마니아, 슬로바키아, 폴란드에서 헝가리 풍의 곡을 듣는 것은 드문 일이 아니다"라고 주장한다. 또한 서볼치-서트마르 지역과 크로아티아 국경 근처 트란스다뉴비아 남서부 지역에서도 강세를 보인다. 모하치의 부쇼야라시 카니발은 주요 헝가리 민속 음악 행사로, 과거에는 오랫동안 확립되고 높은 평가를 받은 보기슬로 오케스트라가 참여했다.

헝가리 클래식 음악은 오랫동안 "민요의 음악 세계를 사용하여 의식적인 음악 문화를 창조하기 위해 헝가리 선조로부터 헝가리 땅에서 이루어진 실험"이었다. 헝가리 상류층은 오랫동안 나머지 유럽과 문화적, 정치적 관계를 맺어 유럽 음악 사상이 유입되었지만, 농촌 농민들은 자신들의 전통을 유지하여 19세기 말 헝가리 작곡가들은 농촌 농민 음악을 바탕으로 헝가리 클래식 스타일을 (재)창조할 수 있었다. 예를 들어, 헝가리에서 가장 유명한 두 작곡가인 버르토크 벨러와 코다이 졸탄은 자신들의 음악에 민요 주제를 사용한 것으로 유명하다.

헝가리 공산주의 통치 시대에는 노래 위원회가 대중음악에서 체제 전복과 이념적 불순물의 흔적을 조사하고 검열했다. 그러나 그 이후 헝가리 음악 산업은 회복되기 시작하여 트럼펫 연주자 루돌프 톰시츠, 피아니스트 겸 작곡가 카로이 빈데르와 같은 재즈 분야의 성공적인 연주자들과 현대화된 형태의 헝가리 민속 음악 분야의 셰뵈 페렌츠와 셰베시첸 마르터를 배출했다. 헝가리 록의 세 거장인 일레시, 메트로, 오메가는 여전히 매우 인기가 있으며, 특히 오메가는 헝가리뿐만 아니라 독일과 그 외 지역에서도 팬층을 보유하고 있다. 1980년대의 베아트리체와 같은 오래된 베테랑 언더그라운드 밴드들도 여전히 인기가 있다.

10.3. 요리

세계적으로 유명한 굴라시(구야시 스튜 또는 구야시 수프)와 같은 전통 요리는 헝가리 요리에서 두드러지게 나타난다. 요리는 종종 헝가리의 혁신인 파프리카(빻은 붉은 고추)로 맛을 낸다. 파프리카 가루는 특별한 종류의 고추에서 얻으며, 전형적인 헝가리 요리에 사용되는 가장 일반적인 향신료 중 하나이다. tejföl테이푈헝가리어이라 불리는 진하고 무거운 사워 크림은 종종 요리의 맛을 부드럽게 하는 데 사용된다. 할라슬레(halászlé)라고 불리는 유명한 헝가리 매운 강 생선 수프는 일반적으로 여러 종류의 데친 생선을 풍부하게 섞어 만든다.

다른 요리로는 치킨 파프리카시, 거위 간으로 만든 푸아그라, 푀르쾰트 스튜, 버더시(야채 그레이비와 덤플링을 곁들인 사냥 고기 스튜), 아몬드를 곁들인 송어, 그리고 túrós csusza투로시 추서헝가리어(신선한 크바르크 치즈와 진한 사워 크림을 곁들인 덤플링)와 같은 짜고 단 덤플링이 있다. 디저트로는 상징적인 도보시 토르테, 사과, 체리, 양귀비 씨 또는 치즈로 채워진 슈트루델(레테시), 군델 팬케이크, 자두 덤플링(szilvás gombóc실바시 곰보츠헝가리어), 솜로이 덤플링, 차가운 사워 체리 수프와 달콤한 밤 퓨레(gesztenyepüré게스테녜퓌레헝가리어, 설탕과 럼으로 으깬 익힌 밤을 부스러기로 나누고 휘핑 크림을 얹은 것)와 같은 디저트 수프가 있다. Perec페레츠헝가리어와 kifli키플리헝가리어는 널리 인기 있는 페이스트리이다.

csárda차르더헝가리어는 가장 독특한 유형의 헝가리 여관으로, 전통 요리와 음료를 제공하는 옛날식 선술집이다. Borozó보로조헝가리어는 보통 아늑한 옛날식 와인 선술집을 의미하고, pince핀체헝가리어는 맥주 또는 와인 저장고이며, söröző쇠뢰죄헝가리어는 생맥주와 때로는 식사를 제공하는 펍이다. bisztró비스트로헝가리어는 종종 셀프서비스가 있는 저렴한 식당이다. büfé뷔페헝가리어는 가장 저렴한 곳이지만, 카운터에 서서 먹어야 할 수도 있다. 페이스트리, 케이크, 커피는 cukrászda추크라즈더헝가리어라는 제과점에서 제공되며, eszpresszó에스프레소헝가리어는 카페이다.

팔링카는 과일 브랜디로, 대헝가리 평원의 과수원에서 자란 과일로 증류한다. 헝가리 고유의 증류주이며 살구(버러츠크)와 체리(체레스녜) 등 다양한 맛이 있다. 그러나 자두(실버)가 가장 인기 있는 맛이다. 맥주는 많은 전통 헝가리 요리와 잘 어울린다. 헝가리의 5대 맥주 브랜드는 보르소디, 쇼프로니, 어러니 아소크, 쾨바녀이, 드레헤르이다. 전통적으로 사람들은 맥주를 마실 때 잔이나 머그잔을 부딪치지 않는다. 헝가리 문화에는 1849년 오스트리아 장군들이 아러드의 13인 순교자 처형을 축하하기 위해 맥주잔을 부딪쳤다는 도시 전설이 있다. 많은 사람들이 여전히 이 전통을 따르지만, 젊은 사람들은 종종 그 맹세가 150년 동안만 유효했다고 주장하며 이를 부인한다.

헝가리는 와인 제조에 이상적이며, 국가는 수많은 지역으로 나눌 수 있다. 로마인들은 판노니아에 포도나무를 가져왔고, 서기 5세기까지 현재 헝가리 지역에 광범위한 포도밭이 있었다는 기록이 있다. 헝가리인들은 동쪽에서 와인 제조 지식을 가져왔다. 이븐 루스타에 따르면, 헝가리 부족들은 카르파티아 분지를 정복하기 오래전부터 와인 제조에 익숙했다. 다양한 와인 지역은 매우 다양한 스타일을 제공한다. 국가의 주요 제품은 산도가 좋은 우아하고 풍부한 드라이 화이트 와인이지만, 복합적인 스위트 화이트 와인(토커이), 우아한 레드 와인(에게르), 그리고 풍부하고 견고한 레드 와인(빌라니 및 섹사르드)도 있다. 주요 품종은 올라스리즐링, 하르슐레벨류, 푸르민트, 피노 그리 또는 쉬르케버라트, 샤르도네(화이트), 케크프랑코시(독일어로는 블라우프랭키슈), 커더르커, 포르투기저, 츠바이겔트, 카베르네 소비뇽, 카베르네 프랑, 메를로이다. 헝가리에서 가장 유명한 와인은 토커이 어수와 에게르 비커베르이다. 토커이 와인은 수많은 위대한 작가와 작곡가로부터 찬사를 받았다.

150년 이상 동안 40가지 헝가리 허브를 혼합하여 식전주나 식후주로 마실 수 있는 쓴맛의 검은색 리큐어인 우니쿰을 만들어 왔다.

10.4. 스포츠

헝가리 선수들은 하계 올림픽에서 성공적인 경쟁자들이었다. 헝가리는 하계 올림픽 역대 메달 순위에서 총 511개의 메달로 9위를 차지하고 있다. 헝가리는 1인당 올림픽 메달 수에서 세계 3위, 1인당 금메달 수에서 세계 2위를 기록하고 있다. 헝가리는 역사적으로 올림픽 수상 스포츠에서 뛰어난 성적을 거두었다. 수구에서는 남자 헝가리팀이 상당한 차이로 메달 1위를 차지하고 있으며, 수영에서는 남자팀과 여자팀 모두 5번째로 성공적인 팀으로 평가받는다. 헝가리는 카누와 카약에서 전체 메달 수를 주도하고 있다. 헝가리는 2018년 동계 올림픽 남자 쇼트트랙 스피드 스케이팅에서 부르얀 처버, 류 샤오린 샨도르, 류 샤오앙, 크노흐 빅토르로 구성된 팀으로 첫 금메달을 획득했다.

헝가리는 지난 20년 동안만 해도 1997년 세계 아마추어 복싱 선수권 대회, 2000년 세계 펜싱 선수권 대회, 2001년 세계 올라운드 스피드 스케이팅 선수권 대회, 2008년 세계 대학생 경기 대회, 2008년 세계 근대5종 선수권 대회, 2010년 ITU 세계 선수권 시리즈, 2011년 IIHF 세계 선수권 대회, 2013년 세계 펜싱 선수권 대회, 2013년 세계 레슬링 선수권 대회, 2014년 세계 마스터스 육상 선수권 대회, 2017년 세계 수영 선수권 대회, 2017년 세계 유도 선수권 대회 등 많은 글로벌 스포츠 행사를 개최했다. 이 외에도 헝가리는 2006년 유럽 수영 선수권 대회, 2010년 유럽 수영 선수권 대회, 2013년 유럽 유도 선수권 대회, 2013년 유럽 가라테 선수권 대회, 2017년 유럽 리듬 체조 선수권 대회와 같은 많은 유럽 수준의 토너먼트의 본거지였으며, 67,889석 규모의 새로운 다목적 푸슈카시 페렌츠 경기장에서 열린 UEFA 유로 2020에서 4경기를 개최했다.

헝가리는 올림픽 축구에서 세 번 우승했다. 헝가리는 1950년대에 토털 풋볼의 전술적 기초를 마련하고 20세기 최고의 골잡이인 푸슈카시 페렌츠를 포함한 아러니처퍼트("골든 팀")로 국제 축구를 지배하며 스포츠에 혁명을 일으켰다. FIFA는 그의 업적을 기려 최신 상인 푸슈카시상을 그에게 헌정했다. 그 시대의 팀은 2166점으로 세계 축구 엘로 평점 역대 2위를 기록했으며, 4년 이상 31경기 무패 행진을 이어가며 축구 역사상 가장 긴 무패 행진 중 하나를 기록했다. 황금기 이후 수십 년 동안 헝가리는 점차 약화되었지만, 최근 모든 면에서 부활의 조짐을 보이고 있다. 헝가리 어린이 축구 연맹은 2008년에 설립되어 청소년 육성이 활발하게 이루어지고 있다. 그들은 2010년 부다페스트와 데브레첸에서 2010년 UEFA 풋살 선수권 대회를 개최했는데, 이는 MLSZ가 UEFA 결승 토너먼트를 개최한 최초의 사례였다.

포뮬러 원의 헝가리 그랑프리는 부다페스트 외곽의 헝가로링에서 개최되어 왔으며, 이 서킷은 FIA 1등급 라이선스를 보유하고 있다. 1986년부터 이 경기는 포뮬러 원 월드 챔피언십의 한 라운드가 되었다. 2016년 초 트랙이 처음으로 완전히 재포장되었으며, 그랑프리 계약이 2026년까지 5년 더 연장되었다고 발표되었다.

체스는 인기 있고 성공적인 스포츠이며, 헝가리 선수들은 FIDE 랭킹에서 전체 8번째로 강력하다. 약 54명의 그랜드마스터와 118명의 국제 마스터가 있으며, 이는 프랑스나 영국보다 많은 수치이다. 폴가르 유디트는 일반적으로 역사상 가장 강력한 여성 체스 선수로 간주된다. 세계 최고의 사브르 선수 중 일부도 역사적으로 헝가리 출신이었으며, 2009년 헝가리 남자 아이스하키 국가대표팀은 처음으로 IIHF 세계 선수권 대회에 진출했고, 2015년에는 두 번째로 최상위 디비전 세계 선수권 대회에 진출했다.

10.5. 세계유산

헝가리에는 유네스코가 지정한 총 8개의 세계유산이 있다. 이 중 7개는 문화유산이며, 1개는 자연유산(어그텔레크 카르스트·슬로바키아 카르스트 동굴군)으로 슬로바키아와 공유하고 있다. 또한 페르퇴/노이지들러제 문화경관은 오스트리아와 공유하는 문화유산이다.

- 부다페스트의 다뉴브강안과 부다성 지구 그리고 언드라시 거리 (1987년, 2002년 확장 등재): 다뉴브강을 중심으로 펼쳐진 아름다운 도시 경관과 역사적인 건축물군.

- 홀로쾨 전통 마을과 그 주변 (1987년): 17~18세기 팔로츠(Palóc) 민족의 전통적인 농촌 생활 모습을 간직한 마을.

- 어그텔레크 카르스트·슬로바키아 카르스트 동굴군 (1995년, 2000년 확장 등재): 헝가리와 슬로바키아 국경에 걸쳐 있는 광대한 카르스트 지형과 다양한 동굴들. (자연유산, 슬로바키아와 공동 등재)

- 판논할머 천년왕국 베네딕토회 대수도원과 그 자연 환경 (1996년): 996년에 설립된 헝가리 최초의 베네딕토회 수도원으로, 역사적·문화적 가치가 높다.

- 호르토바지 국립공원 - 푸스터 (1999년): 유럽 최대의 자연 초원 지대로, 독특한 푸스터(Puszta) 경관과 전통적인 목축 문화를 보여준다.

- 페치의 초기 기독교 네크로폴리스 (2000년): 4세기 로마 시대의 초기 기독교 지하 묘지와 예배당 유적.

- 페르퇴/노이지들러제 문화 경관 (2001년): 헝가리와 오스트리아 국경에 걸쳐 있는 호수와 그 주변 지역으로, 독특한 자연 환경과 수천 년에 걸친 인간 활동의 조화를 보여준다. (오스트리아와 공동 등재)

- 토커이 와인 역사 문화 경관 (2002년): 세계적으로 유명한 토커이 와인 생산지의 역사적인 포도밭, 와인 저장고, 마을 경관.

이들 세계유산은 헝가리의 풍부한 역사와 문화, 아름다운 자연을 보여주는 소중한 자산으로, 전 세계 관광객들에게 깊은 인상을 남기고 있다.

10.6. 축제와 공휴일

헝가리는 다양한 국가 공휴일과 전통 축제를 통해 역사적 사건을 기념하고 고유한 문화를 계승하고 있다.

주요 국가 공휴일은 다음과 같다.

- 1월 1일: 새해 (Újév우이예브헝가리어)

- 3월 15일: 1848년 헝가리 혁명 기념일 (Nemzeti ünnep넴제티 윈네프헝가리어) - 1848년 합스부르크 제국에 대항하여 일어난 혁명과 자유 투쟁을 기념한다.

- 부활절 및 부활절 월요일 (Húsvétvasárnap, Húsvéthétfő후슈베트버샤르너프, 후슈베트헤트푀헝가리어) - 이동 축일

- 5월 1일: 노동절 (Munka ünnepe뭉커 윈네페헝가리어)

- 성령 강림 대축일 (Pünkösd퓐쾨시드헝가리어) - 부활절로부터 50일 후, 이동 축일

- 8월 20일: 건국 기념일 (성 이슈트반의 날) (Szent István ünnepe센트 이슈트반 윈네페헝가리어) - 헝가리 왕국을 건국한 이슈트반 1세를 기리는 가장 중요한 국경일이다.

- 10월 23일: 1956년 혁명 기념일 및 공화국 선포일 (Az 1956-os forradalom ünnepe, A magyar köztársaság kikiáltásának napja어즈 1956-오시 포러덜롬 윈네페, 어 머저르 쾨스타르셔샤그 키키알타샤너크 너펴헝가리어) - 1956년 소련의 지배에 항거한 1956년 헝가리 혁명과 1989년 제3공화국 선포를 기념한다.

- 11월 1일: 모든 성인 대축일 (Mindenszentek민덴센테크헝가리어)

- 12월 25일, 12월 26일: 크리스마스 (Karácsony커라초니헝가리어)

전통 축제로는 모하치에서 열리는 부쇼야라시(Busójárás부쇼야라시헝가리어)가 유명하다. 이는 겨울을 쫓아내고 봄을 맞이하는 축제로, 무서운 가면을 쓴 사람들이 행진하고 모닥불을 피우는 등 독특한 풍습을 볼 수 있으며 유네스코 인류무형문화유산으로도 등재되어 있다.

현대 문화 축제로는 매년 여름 부다페스트 오부더섬에서 열리는 시게트 페스티벌(Sziget Fesztivál시게트 페스티발헝가리어)이 세계적으로 유명하다. 유럽 최대 규모의 음악 및 문화 축제 중 하나로, 다양한 장르의 음악 공연과 예술 프로그램이 펼쳐져 전 세계 젊은이들이 모여든다.

이 외에도 각 지역별로 포도 수확 축제, 민속 축제 등 다채로운 축제가 연중 열려 헝가리 문화의 다양성을 보여준다.