1. 생애

오든의 생애는 여러 시기를 거치며 그의 문학적, 사상적 변화와 밀접하게 연관되어 있다.

1.1. 유년기 및 교육

W. H. 오든은 1907년 2월 21일 잉글랜드 요크의 54 부탐(Bootham)에서 태어났다. 그의 아버지 조지 오거스터스 오든(George Augustus Auden조지 오거스터스 오든영어; 1872년~1957년)은 의사이자 공중 보건학 강사(후에 교수)였고, 어머니 콘스턴스 로잘리 오든(Constance Rosalie Auden; 1869년~1941년)은 선교 간호사 훈련을 받았으나 실제로 봉사하지는 않았다. 그는 세 아들 중 막내였으며, 형 조지 버나드 오든(George Bernard Auden; 1900년~1978년)은 농부가 되었고, 또 다른 형 존 비크넬 오든(John Bicknell Auden존 비크넬 오든영어; 1903년~1991년)은 지질학자가 되었다. 오든 가문은 하급 젠트리였으며, 성직자 전통이 강한 집안이었다. 그의 양쪽 할아버지는 모두 잉글랜드 성공회 성직자였으며, 오든은 교리와 의례가 가톨릭과 유사한 "고교회파" 형태의 성공회를 따르는 앵글로가톨릭 가정에서 자랐다. 그는 음악과 언어에 대한 자신의 애정이 어린 시절 교회 예배에서 비롯되었다고 회상했다.

오든은 자신이 아이슬란드인 혈통이라고 믿었으며, 아이슬란드 전설과 고대 노르드어 사가에 대한 그의 평생의 매혹은 작품에 큰 영향을 미쳤다. 1908년 그의 가족은 버밍엄 근교의 솔리헐 호머 로드(Homer Road)로 이사했다. 오든의 평생에 걸친 정신분석학적 관심은 아버지의 서재에서 시작되었다. 8세부터는 기숙 학교에 다니며 방학 때만 집에 돌아왔다. 페닌 산맥의 풍경과 쇠락하는 납 광업에 대한 그의 방문은 많은 시에서 중요한 소재가 되었다. 특히 멀리 떨어진 쇠락한 광산 마을 루크호프(Rookhope루크호프영어)는 그에게 "신성한 풍경"이었으며, 후기 시 「아모르 로시(Amor Loci)」에서도 회상된다. 15세까지는 광산 기술자가 되기를 기대했으나, 이미 단어에 대한 열정이 시작되었다. 그는 후에 "단어는 나를 너무나 흥분시켜서, 예를 들어, 포르노 소설이 살아있는 사람보다 나를 성적으로 더 흥분시킨다"고 썼다.

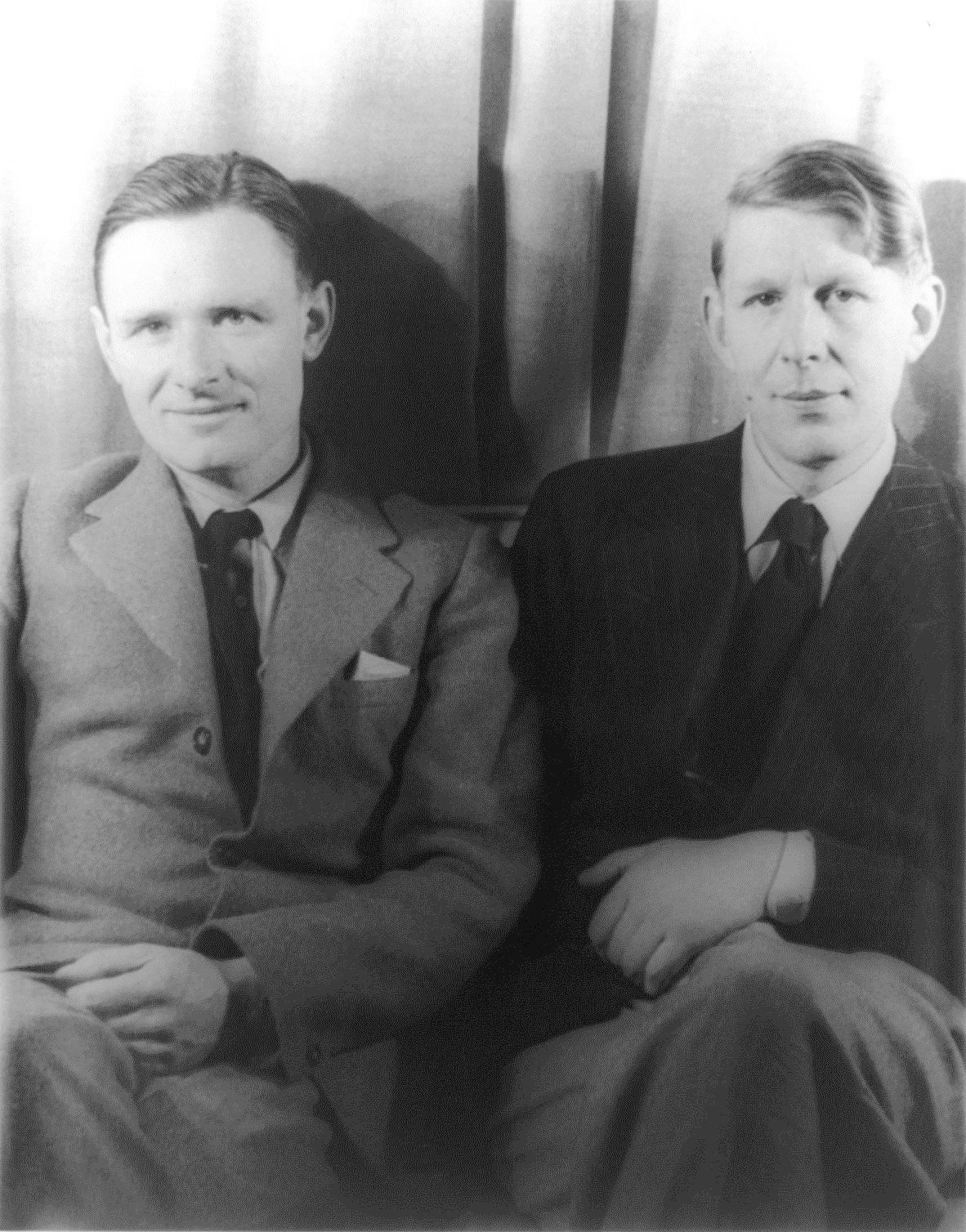

오든은 서리 하인드헤드의 성 에드먼드 학교에 다녔으며, 그곳에서 소설가로 유명해진 크리스토퍼 이셔우드를 만났다. 13세에는 노퍽주 홀트의 그레샴 스쿨에 입학했다. 그곳에서 1922년, 친구 로버트 메들리(Robert Medley)가 시를 쓰느냐고 묻자, 오든은 자신이 시인이 될 소명임을 처음으로 깨달았다. 곧이어 그는 "신앙을 잃었음을 발견했다"(결정적인 견해 변화라기보다 종교에 대한 흥미를 점차적으로 잃었음을 깨달았다). 학교에서 열린 셰익스피어 연극 제작에서 그는 1922년 『말괄량이 길들이기』의 카타리나 역을, 그레샴 스쿨에서의 마지막 해인 1925년에는 『템페스트』의 칼리반 역을 맡았다. 카타리나 역에 대한 평론에서는 "가발이 좋지 않았음에도 불구하고 열정적인 폭발에 상당한 위엄을 불어넣을 수 있었다"고 언급되었다.

그의 첫 출판된 시는 1923년 학교 잡지에 실렸다. 오든은 나중에 그레이엄 그린의 『오래된 학교: 다양한 사람들의 에세이(The Old School: Essays by Divers Hands)』(1934)에 그레샴 스쿨에 대한 장을 썼다. 1925년 그는 생물학 장학금을 받고 옥스퍼드 대학교 크라이스트 처치에 입학했으나, 2학년 때 영어학으로 전공을 바꿨고, J. R. R. 톨킨의 강의를 통해 고대 영어 시를 접했다. 옥스퍼드에서 만난 친구로는 세실 데이루이스, 루이스 맥니스, 스티븐 스펜더 등이 있다. 오든과 이 세 사람은 1930년대에 공유하는(그러나 동일하지는 않은) 좌익 성향 때문에 종종 "오든 그룹"으로 오해되었다. 오든은 1928년 3등 학위로 옥스퍼드를 졸업했다. 오든은 1925년에 동료 학생 A. S. T. 피셔(A. S. T. Fisher)를 통해 크리스토퍼 이셔우드와 다시 인연을 맺었다. 이후 몇 년 동안 오든은 이셔우드에게 시를 보내 코멘트와 비평을 받았고, 두 사람은 다른 사람들과의 관계 사이사이에 성적 우정을 유지했다. 1935년부터 1939년까지는 세 편의 연극과 한 권의 여행 책을 공동 작업했다. 옥스퍼드 시절부터 오든의 친구들은 그를 유머러스하고, 사치스러우며, 동정심 많고, 관대하며, 부분적으로는 스스로 선택한 외로운 인물로 묘사했다. 집단에서는 종종 희극적으로 독단적이고 거만했지만, 더 사적인 자리에서는 환영받는다는 확신이 없으면 수줍어하고 소심했다. 그는 습관적으로 시간을 엄수하고, 마감일을 지키는 것에 강박적이었지만, 주변 환경은 무질서한 채로 생활했다.

1.2. 초기 활동 및 영국 시기 (1928년-1938년)

1928년 말, 오든은 9개월 동안 영국을 떠나 베를린으로 향했다. 이는 아마도 영국 사회의 억압적인 분위기에서 벗어나기 위함이었을 것이다. 베를린에서 그는 정치적, 경제적 불안을 처음 경험했으며, 이는 그의 작품의 핵심 주제 중 하나가 되었다. 같은 시기에 스티븐 스펜더는 오든의 『시집』(1928)이라는 작은 소책자를 약 45부 한정으로 개인적으로 인쇄하여 오든과 스펜더의 친구 및 가족에게 배포했다. 이 판은 오든의 1930년 상업 출판본과 혼동을 피하기 위해 보통 『시집』[1928]으로 불린다.

1929년 영국으로 돌아온 그는 잠시 가정교사로 일했다. 1930년 그의 첫 출판 책인 『시집』(1930)은 T. S. 엘리엇에 의해 파버 앤드 파버에 받아들여졌으며, 이 출판사는 이후 그가 출판한 모든 책의 영국 출판사로 남았다. 1930년, 그는 남자 학교에서 5년간 교사 생활을 시작했다. 스코틀랜드 헬렌즈버러의 라치필드 아카데미에서 2년, 그리고 말번 힐스에 있는 더 다운스 스쿨에서 3년을 보냈는데, 그곳에서 그는 매우 사랑받는 교사였다. 1933년 6월 더 다운스 스쿨에서 동료 교사 세 명과 함께 앉아 있을 때, 그는 후에 "아가페의 환상"이라고 묘사한 경험을 했다. 이 경험은 그가 1940년 성공회로 복귀하는 결정에 영향을 미쳤다고 말했다.

이 시기 동안 오든의 에로틱한 관심은, 그가 나중에 말했듯이, 개개인보다는 이상적인 "분신"에 집중되었다. 그의 관계(그리고 성공적이지 못한 구애)는 나이나 지성 면에서 불균형한 경향이 있었고, 그의 성적 관계는 일시적이었지만, 일부는 오랜 우정으로 발전했다. 그는 이러한 관계를 1939년 체스터 칼먼과 시작한, 두 파트너의 독특한 개성을 바탕으로 한 동등한 "결혼"(그의 표현)과 대조했다.

1935년 오든은 토마스 만의 딸이자 양성애자 소설가인 에리카 만(Erika Mann에리카 만영어; 1905년~1969년)과 결혼했다. 이는 나치 정권이 그녀의 독일 시민권을 박탈할 의도를 보였을 때 이루어졌다. 만은 크리스토퍼 이셔우드에게 영국 시민권을 얻기 위해 자신과 결혼해 달라고 요청했고, 이셔우드는 거절했지만 오든에게 접근하라고 제안했으며, 오든은 편의혼에 기꺼이 동의했다. 만과 오든은 함께 살지 않았지만, 평생 동안 좋은 관계를 유지했으며 만이 1969년 사망할 때까지 법적으로 결혼 상태였다. 그녀는 유언장에 오든에게 소액의 유산을 남겼다. 1936년, 오든은 만의 연인인 배우 테레즈 기세(Therese Giehse)를 작가 존 햄프슨에게 소개해 주었고, 그들 또한 기세가 독일을 떠날 수 있도록 결혼했다.

1935년부터 1939년 초 영국을 떠나기 전까지 오든은 프리랜서 비평가, 수필가, 강사로 일했다. 처음에는 존 그리어슨이 이끄는 우체국의 다큐멘터리 영화 제작 부문인 GPO 영화 부대에서 활동했다. 1935년 GPO 영화 부대에서의 작업을 통해 그는 벤저민 브리튼을 만나 협업했으며, 브리튼과 함께 연극, 가곡집, 오페라 대본도 만들었다. 1930년대 오든의 연극들은 그룹 시어터에서 공연되었으며, 그는 다양한 정도로 이 공연들을 감독했다.

그의 작품은 이제 어떤 좋은 예술가라도 "조금 이상의 보도 기자"여야 한다는 그의 신념을 반영했다. 1936년 오든은 아이슬란드에서 석 달을 보내며 루이스 맥니스와 공동 집필한 여행서 『아이슬란드에서 온 편지』(1937)의 자료를 수집했다. 이 책에는 그의 긴 사회, 문학, 자전적 논평인 「바이런 경에게 보내는 편지(Letter to Lord Byron)」도 포함되어 있다. 1937년, 그는 스페인 내전에서 공화파를 위해 구급차를 운전할 생각으로 스페인에 갔지만, 공화파의 언론 및 선전 사무실에서 선전물 작성을 담당하게 되었다. 그는 자신이 쓸모없다고 느껴 일주일 만에 그곳을 떠났다. 그는 사리녜냐(Sariñena) 전선에 짧게 방문한 후 영국으로 돌아왔다. 그의 7주간의 스페인 방문은 그에게 깊은 영향을 미쳤고, 정치적 현실이 자신이 상상했던 것보다 더 모호하고 복잡하다는 것을 깨달으면서 그의 사회적 견해는 더욱 복잡해졌다. 다시 보도와 예술을 결합하려는 시도로, 그와 이셔우드는 1938년 중일 전쟁 중 중국을 6개월간 방문하며 『전쟁 여행』(1939)을 집필했다. 영국으로 돌아오는 길에 뉴욕에 잠시 머물며 미국으로 이주하기로 결정했다. 오든은 1938년 말에는 부분적으로 영국에서, 부분적으로 브뤼셀에서 시간을 보냈다.

1930년대 이후 오든의 많은 시는 이루어지지 못한 사랑에서 영감을 받았으며, 1950년대에 그는 자신의 감정 생활을 다음과 같은 유명한 2행시로 요약했다. "만약 동등한 애정이 있을 수 없다면 / 더 많이 사랑하는 쪽이 내가 되게 하라" (「더 사랑하는 사람(The More Loving One)」). 그는 우정에 재능이 있었고, 1930년대 후반부터는 결혼의 안정성에 대한 강한 열망을 가졌다. 친구 제임스 스턴(James Stern)에게 보낸 편지에서 그는 결혼을 "유일한 주제"라고 불렀다. 평생 동안 오든은 자선 활동을 펼쳤는데, 때로는 1935년 에리카 만과의 편의혼처럼 공개적으로 이루어졌지만, 특히 말년에는 사적으로 이루어지는 경우가 더 많았다. 1956년 가톨릭 워커 운동을 위한 친구 도로시 데이에게 보낸 그의 기부금이 『뉴욕 타임스』 1면에 보도되었을 때처럼, 이러한 사실이 공개되면 그는 당황했다.

1.3. 미국 시기 (1939년-1973년)

오든과 이셔우드는 1939년 1월 뉴욕으로 항해했으며, 임시 비자로 입국했다. 영국에서의 그들의 출발은 나중에 많은 이들에게 배신으로 여겨져 오든의 명성이 손상되었다. 1939년 4월 이셔우드는 캘리포니아주로 이주했고, 이후 두 사람은 간헐적으로만 만났다. 이 무렵 오든은 시인 체스터 칼먼을 만났고, 칼먼은 다음 2년 동안 그의 연인이 되었다(오든은 그들의 관계를 대륙 횡단 "신혼여행"으로 시작된 "결혼"이라고 묘사했다).

1941년 칼먼은 오든이 상호 간의 충실성을 주장하는 것을 받아들일 수 없었기 때문에 그들의 성적 관계를 끝냈지만, 그와 오든은 1953년부터 오든이 사망할 때까지 집과 아파트를 공유하며 평생의 동반자로 남았다. 오든은 자신의 시집 두 판(1945/50년과 1966년) 모두를 이셔우드와 칼먼에게 헌정했다.

1940년에서 1941년 사이 오든은 브루클린 하이츠의 7 미닥 스트리트(Middagh Street)에 있는 집에서 카슨 매컬러스, 벤저민 브리튼 등과 함께 살았는데, 이 집은 "2월의 집"이라는 별명으로 불리며 예술가들의 유명한 중심지가 되었다. 1940년 오든은 15세에 포기했던 성공회로 복귀하며 미국 성공회에 가입했다. 그의 재개종은 부분적으로 1937년에 만났던 찰스 윌리엄스의 "성자다움"과 쇠렌 키르케고르 및 라인홀트 니부어의 독서에 영향을 받았다. 그의 실존주의적이고 현세적인 기독교는 그의 삶의 중심 요소가 되었다.

영국이 1939년 9월 독일에 전쟁을 선포한 후, 오든은 워싱턴 주재 영국 대사관에 필요하다면 영국으로 돌아갈 것이라고 말했다. 그는 당시 32세인 자신의 또래 중에서는 자격이 있는 인력만이 필요하다는 말을 들었다. 1941년부터 1942년까지 그는 미시간 대학교에서 영어를 가르쳤다. 1942년 8월 그는 미국 육군 징집 대상이 되었으나 건강상의 이유로 거부되었다. 그는 1942년부터 1943년까지 구겐하임 펠로십을 받았으나 이를 사용하지 않고 대신 1942년부터 1945년까지 스와스모어 칼리지에서 가르치기로 선택했다.

1945년 중반, 유럽에서 제2차 세계 대전이 끝난 후 그는 미국 전략 폭격 조사단과 함께 독일에 있었으며, 연합군의 폭격이 독일의 사기에 미친 영향을 연구했다. 이 경험은 스페인 방문이 그에게 영향을 미 미쳤던 것처럼 그의 전후 작품에 영향을 미쳤다. 귀국 후 그는 맨해튼에 정착하여 프리랜서 작가, 뉴 스쿨의 강사, 베닝턴 칼리지와 스미스 칼리지 등의 미국 대학의 초빙 교수로 활동했다. 1946년 그는 미국으로 귀화하여 시민권을 취득했으나 영국 국적도 유지했다.

1948년 오든은 체스터 칼먼과 함께 유럽에서 여름을 보내기 시작했으며, 처음에는 이탈리아 이스키아섬에서 집을 빌렸다. 1958년부터는 오스트리아 키르히슈테텐에서 여름을 보내기 시작했으며, 1957년 펠트리넬리 상 상금으로 농가를 구입했다. 그는 처음으로 집을 소유하게 된 것에 기쁨의 눈물을 흘렸다고 말했다. 오스트리아에서 주로 쓰여진 그의 후기 시에는 키르히슈테텐의 집을 다룬 연작 「주거지에 대한 감사(Thanksgiving for a Habitat)」가 포함된다. 친구이자 번역가인 스텔라 무술린(Stella Musulin; 1915년~1996년)에게 보낸 오든의 편지와 서류들은 온라인에서 열람 가능하며, 그의 오스트리아 시기에 대한 통찰을 제공한다.

1956년부터 1961년까지 오든은 옥스퍼드 대학교의 시학 교수로 재직했으며, 매년 세 번의 강연을 해야 했다. 이 비교적 가벼운 업무량 덕분에 그는 겨울에는 뉴욕 맨해튼 이스트 빌리지의 77 세인트 마크스 플레이스(St. Mark's Place)에서 지내고, 여름에는 유럽에서 지내며 매년 옥스퍼드에서 3주만 강의할 수 있었다. 그는 주로 낭독회와 강연 투어, 그리고 『더 뉴요커』, 『뉴욕 북 리뷰』 등 잡지 기고를 통해 수입을 얻었다.

1963년 칼먼은 오든과 뉴욕에서 공유하던 아파트를 떠나 겨울에는 아테네에서 살았으며, 여름에는 계속 오든과 오스트리아에서 지냈다. 오든은 1964년에서 1965년 겨울 동안 포드 재단의 DAAD 베를린 예술가 프로그램을 통해 베를린에서 머물렀다.

친구 데이비드 루크의 몇 년간의 로비 끝에, 오든의 모교인 크라이스트 처치(Christ Church)는 1972년 2월 그에게 교내에 작은 집을 제공했다. 그는 1972년 9월 자신의 책과 소지품들을 뉴욕에서 옥스퍼드로 옮겼으며, 여름에는 칼먼과 오스트리아에서 계속 지냈다. 그는 1973년 사망하기 전까지 옥스퍼드에서 단 한 번의 겨울을 보냈다.

2. 작품

오든은 약 400편의 시와 400편 이상의 에세이 및 비평을 발표하며 광범위한 주제를 다루었다. 그의 시는 20세기 모더니즘부터 전통 형식에 이르기까지 다양한 스타일과 내용으로 전개되었다.

2.1. 시집

W. H. 오든의 시적 발전은 그의 생애 동안 여러 시기를 거치며 변화했다.

2.1.1. 초기 시집 (1922년-1939년)

오든은 1922년 15세에 시를 쓰기 시작했으며, 주로 19세기 낭만주의 시인들, 특히 윌리엄 워즈워스, 그리고 후기 농촌적 관심사를 가진 시인들, 특히 토머스 하디의 스타일을 따랐다. 18세에 그는 T. S. 엘리엇을 발견하고 엘리엇 스타일의 극단적인 버전을 채택했다. 그는 20세에 자신의 수집된 작품에 포함될 첫 시인 「처음 내려올 때부터(From the very first coming down)」를 썼을 때 자신만의 목소리를 찾았다. 1920년대 후반의 이 시들과 다른 시들은 간결하고 난해한 스타일로 외로움과 상실의 주제를 암시했지만 직접적으로 명시하지는 않았다. 이 중 20편의 시가 그의 첫 책인 『시집』(1928)에 실렸는데, 이 책은 스티븐 스펜더가 손수 인쇄한 소책자였다.

1928년 그는 자신의 첫 극 작품인 『두 쪽에서 지급되다』를 썼는데, 부제는 "가면극"이며 아이슬란드 사가의 스타일과 내용에 영국 학교 생활의 농담을 결합했다. 비극과 소극의 이러한 혼합은 극중극 형태의 꿈 연극과 함께 그의 후기 작품의 많은 부분에서 나타나는 혼합된 스타일과 내용을 도입했다. 이 드라마와 30편의 짧은 시들은 그의 첫 출판 책인 『시집』(1930, 7편의 시가 교체된 2판은 1933년)에 실렸다. 이 책의 시들은 대부분 바랐거나 이루어지지 못한 사랑, 그리고 개인적, 사회적, 계절적 갱신의 주제에 대한 서정적이고 잠언적인 명상이었다. 이 시들 중에는 「내가 걸어 나갈 때 부활절이었다(It was Easter as I walked)」, 「운명은 어둡다(Doom is dark)」, 「선생님, 그 누구의 적도 아닙니다(Sir, no man's enemy)」, 「이 달의 아름다움(This lunar beauty)」 등이 있었다. 이 초기 시들에서 반복되는 주제는 "가족 유령"의 영향이다. 이는 선행 세대가 어떤 개인의 삶에 미치는 강력하고 보이지 않는 심리적 영향에 대한 오든의 용어이다(그리고 시의 제목이기도 하다). 그의 작품 전반에 걸쳐 나타나는 병행 주제는 생물학적 진화(선택할 수 없고 비자발적인)와 문화 및 개인의 심리적 진화(잠재의식적 측면에서도 자발적이고 의도적인) 사이의 대조이다.

그의 다음 대규모 작품은 『연설자들: 영국 연구』(1932; 개정판 1934, 1966)로, 시와 산문으로 이루어져 있으며 개인 및 정치 생활에서의 영웅 숭배에 대한 내용이 주를 이룬다. 그의 짧은 시들에서 스타일은 더욱 개방적이고 접근하기 쉬워졌으며, 『연설자들』의 활기찬 「6개의 송시(Six Odes)」는 로버트 번스에 대한 그의 새로운 관심을 반영한다. 다음 몇 년 동안 그의 많은 시는 전통적인 발라드와 대중가요, 그리고 프리드리히 횔덜린을 통해 발견한 듯한 호라티우스의 『송시』와 같은 웅장한 고전 형식에서 영감과 스타일을 취했다. 이 무렵 그의 주요 영향은 단테, 윌리엄 랭글랜드, 알렉산더 포프였다.

이 시기 동안 그의 작품 대부분은 좌익적 견해를 표명했으며, 그는 정치적 시인으로 널리 알려졌다. 비록 사적으로는 많은 평론가들이 인정한 것보다 혁명적 정치에 대해 더 양면적인 태도를 보였지만, 멘델슨은 그가 부분적으로는 도덕적 의무감 때문에, 부분적으로는 자신의 명성을 높이기 위해 정치적 견해를 표명했으며 나중에는 그렇게 한 것을 후회했다고 주장한다. 그는 일반적으로 혁명적 변화를 "마음의 변화", 즉 사회가 두려움의 폐쇄적인 심리에서 사랑의 개방적인 심리로 전환되는 것으로 묘사했다.

그의 운문 드라마 『죽음의 춤』(1933)은 연극적 리뷰 스타일의 정치적 대작으로, 오든은 나중에 이를 "허무주의적 장난"이라고 불렀다. 이셔우드와 공동 집필한 그의 다음 연극 『표면 아래 개』(1935)는 마찬가지로 길버트와 설리번의 작품을 준마르크스주의적으로 현대화한 것으로, 특정 정치적 행동이나 구조보다는 사회 변혁이라는 일반적인 개념이 더 두드러졌다.

이셔우드와 함께 쓴 또 다른 연극인 『F6 등반』(1937)은 부분적으로 반제국주의 풍자였고, 부분적으로는(자기 파괴적인 등반가 마이클 랜섬의 인물을 통해) 정치적 시인으로서의 공적인 역할을 맡는 오든 자신의 동기를 탐구한 것이었다. 이 연극에는 정치인에 대한 풍자적 조가로 쓰인 「장례식 블루스」(「모든 시계를 멈춰라(Stop all the clocks)」)의 첫 버전이 포함되어 있다. 오든은 나중에 이 시를 잃어버린 사랑에 대한 "카바레 노래"로 다시 썼다(1930년대에 많은 가사를 써준 소프라노 헤들리 앤더슨(Hedli Anderson)이 부르도록). 1935년, 그는 GPO 영화 부대와 함께 다큐멘터리 영화 작업을 잠시 했으며, 그의 유명한 『야간 우편』의 운문 해설과 다른 영화를 위한 가사를 썼다. 이는 1930년대에 널리 접근 가능하고 사회 의식적인 예술을 만들려는 그의 시도 중 하나였다.

1936년 오든의 출판사는 정치적 송시, 연애 시, 코믹 송, 명상적 서정시, 그리고 지적으로 강렬하지만 감정적으로 접근하기 쉬운 다양한 운문을 모은 작품집에 『봐, 이방인!』이라는 제목을 붙였다. 오든은 이 제목을 싫어하여 1937년 미국판에는 『이 섬에서』로 제목을 변경했다. 이 책에 포함된 시들 중에는 「수확의 소식을 들으며(Hearing of harvests)」, 「잔디밭에 누워 잠이 든 채(Out on the lawn I lie in bed)」, 「오, 저 소리는 무엇인가(O what is that sound)」, 「봐, 이방인, 이 섬에서 지금(Look, stranger, on this island now)」(후기 수정판에서는 "on"이 "at"으로 변경됨), 그리고 「우리의 사냥꾼 조상들(Our hunting fathers)」 등이 있다.

오든은 이제 예술가가 일종의 기자가 되어야 한다고 주장했으며, 이 견해를 루이스 맥니스와 함께 쓴 산문과 운문 여행서인 『아이슬란드에서 온 편지(1937)』에서 실천했다. 이 책에는 그의 긴 사회적, 문학적, 자전적 논평인 「바이런 경에게 보내는 편지(Letter to Lord Byron)」가 포함되어 있다. 1937년, 스페인 내전을 관찰한 후 그는 정치적으로 참여하는 소책자 시 「스페인」(1937)을 썼으나, 나중에 자신의 시집에서 폐기했다. 『전쟁 여행』(1939)은 중일 전쟁 중 중국을 방문한 후 이셔우드와 함께 쓴 산문과 운문 여행서이다. 이셔우드와의 마지막 공동 작업은 세 번째 연극인 『국경에서』였는데, 브로드웨이와 웨스트엔드 스타일로 쓰인 반전 풍자극이었다.

오든의 짧은 시들은 이제 개인적인 사랑의 취약성과 덧없음(「죽음의 춤(Danse Macabre)」, 「꿈(The Dream)」, 「잠든 머리를 뉘어라(Lay your sleeping head)」)에 몰두했으며, "미스 헤들리 앤더슨을 위한 네 개의 카바레 노래"(「사랑에 대한 진실을 말해줘(Tell Me the Truth About Love)」와 「장례식 블루스」의 수정 버전 포함)에서는 이러한 주제를 역설적인 재치로 다루었다. 또한 공공 및 공식 문화가 개인의 삶에 미치는 부패한 영향(「카지노(Casino)」, 「학동(School Children)」, 「도버(Dover)」)도 다루었다. 1938년에는 개인의 실패에 대한 어둡고 역설적인 발라드 연작(「미스 기(Miss Gee)」, 「제임스 허니맨(James Honeyman)」, 「빅터(Victor)」)을 썼다. 이 모든 시들은 1939년 미국으로 이주하기 전에 쓴 「도버(Dover)」, 「그가 있는 그대로(As He Is)」, 「미술관」(모두 1939년 미국 이주 전)과 미국에서 쓴 「W. B. 예이츠를 기리며(In Memory of W. B. Yeats)」, 「익명의 시민」, 「법처럼 사랑(Law Like Love)」, 「1939년 9월 1일」, 그리고 「지그문트 프로이트를 기리며(In Memory of Sigmund Freud)」 등과 함께 『또 다른 시간』(1940)에 실렸다. 예이츠와 프로이트를 위한 애가는 부분적으로 반영웅주의적 진술인데, 위대한 업적은 다른 사람들이 흉내낼 수 없는 독특한 천재들이 아니라 "우리처럼 어리석었던"(예이츠) 또는 "그는 전혀 똑똑하지 않았다"(프로이트)고 말할 수 있는 평범한 개인들에 의해 이루어졌으며, 그들은 경외심을 불러일으키는 영웅이 아니라 타인의 스승이 되었다.

2.1.2. 중기 시집 (1940년-1957년)

1940년 오든은 긴 철학적 시 「새해 편지(New Year Letter)」를 썼는데, 이는 잡다한 주석과 다른 시들과 함께 『두 남자』(1941)에 실렸다. 영국 성공회로 복귀할 무렵 그는 「칸초네(Canzone)」와 「카이로스와 로고스(Kairos and Logos)」와 같은 신학적 주제에 대한 추상적인 시를 쓰기 시작했다. 1942년경 종교적 주제에 더 익숙해지면서 그의 시는 더욱 개방적이고 편안해졌으며, 그는 마리안 무어의 시에서 배운 음절 운율을 점점 더 많이 사용했다.

이 시대의 오든 작품은 예술가가 타인을 자신의 예술의 재료로 사용하는 유혹에 저항하고("프로스페로에서 아리엘에게(Prospero to Ariel)"), 대신 그들을 그 자체로 소중히 여기며, 약속을 깨려는 유혹을 인식하면서도 약속을 만들고 지켜야 하는 도덕적 의무를 다루었다("병들거나 건강할 때(In Sickness and Health)"). 1942년부터 1947년까지 그는 주로 세 편의 극적 형식의 장시를 작업했는데, 각 작품은 형식과 내용에서 서로 달랐다. 「일시적으로: 크리스마스 오라토리오」, 「바다와 거울: 셰익스피어의 『템페스트』에 대한 주석」(두 편 모두 『일시적으로』, 1944년 출판), 그리고 『불안의 시대: 바로크 에클로그』(1947년 별도 출판)가 그것이다. 처음 두 편은 1940년부터 1944년까지의 오든의 다른 신작 시들과 함께 그의 첫 번째 전집인 『W. H. 오든의 전집 시집』(1945)에 포함되었으며, 그의 이전 시들도 많이 수정된 버전으로 수록되었다.

1946년 『불안의 시대』를 완성한 후 그는 다시 짧은 시들에 집중했으며, 특히 「어둠 속 산책(A Walk After Dark)」, 「사랑의 향연(The Love Feast)」, 「로마의 몰락」 등이 있다. 이 중 많은 시들은 1948년부터 1957년까지 여름을 보냈던 이탈리아 마을을 떠올리게 했고, 그의 다음 책인 『넌스』(1951)는 그의 작품에 새로운 지중해 분위기를 선사했다. 새로운 주제는 평범한 면(호흡, 수면, 식사)에서의 인체와 육체의 "신성한 중요성", 그리고 육체가 가능하게 하는 자연과의 연속성이었다(1930년대에 강조했던 인류와 자연의 분리와 대조적으로). 이 주제를 다룬 그의 시로는 「석회암 찬가」(1948)와 「도시를 위한 기념비(Memorial for the City)」(1949)가 있다. 1947년부터 1948년까지 오든과 칼먼은 이고리 스트라빈스키의 오페라 『난봉꾼의 행각』의 대본을 썼으며, 나중에 한스 베르너 헨체의 오페라를 위한 두 편의 대본을 공동 작업했다.

오든의 첫 번째 독립 산문집은 『들끓는 홍수: 바다의 낭만적 도상학』(1950)으로, 낭만주의 문학에서 바다 이미지에 대한 일련의 강의를 바탕으로 한다. 1949년부터 1954년까지 그는 「정시」라는 제목의 7편의 성금요일 시 연작을 작업했는데, 이는 지질학적, 생물학적, 문화적, 개인적 역사를 백과사전적으로 조사한 것으로, 돌이킬 수 없는 살인 행위에 초점을 맞추었다. 이 시는 또한 순환적 및 선형적 시간 개념에 대한 연구이기도 했다. 이를 쓰는 동안 그는 인간과 자연의 관계에 대한 7편의 시 연작인 「전원시」도 썼다. 이 두 연작은 그의 다음 책인 『아킬레스의 방패』(1955)에 다른 짧은 시들과 함께 실렸는데, 이 책의 표제시와 「함대 방문(Fleet Visit)」, 「무명 용사를 위한 묘비명(Epitaph for the Unknown Soldier)」 등이 포함되어 있다.

1955년부터 1956년까지 오든은 "역사"에 대한 일련의 시를 썼는데, 그가 "역사"라고 부른 것은 인간의 선택으로 이루어진 고유한 사건들의 집합을 의미했으며, "자연"(자연적 과정, 통계, 군중과 같은 익명의 힘에 의해 생성된 비자발적 사건들의 집합)과는 대조되었다. 이 시들에는 「위대한 티(T the Great)」, 「제작자(The Maker)」, 그리고 그의 다음 작품집인 『클리오에게 바치는 경의』(1960)의 표제시가 포함된다.

2.1.3. 후기 시집 (1958년-1973년)

1950년대 후반 오든의 스타일은 수사학적이지 않게 되었지만 스타일의 범위는 넓어졌다. 1958년, 그는 여름 별장을 이탈리아에서 오스트리아로 옮긴 후 「굿바이 메조조르노(Good-bye to the Mezzogiorno)」를 썼다. 이 시기의 다른 시들에는 사랑과 개인적, 시적 언어의 관계에 대한 산문시인 「시와 진실: 쓰여지지 않은 시(Dichtung und Wahrheit: An Unwritten Poem)」, 그리고 익명의 비인간적인 번식 본능에 대한 대조적인 「킨드 부인(Dame Kind)」 등이 있다. 이 시들과 1955년부터 1966년까지의 역사에 대한 시들은 『클리오에게 바치는 경의』(1960)에 실렸다. 그의 산문집 『염색공의 손』(1962)은 1956년부터 1961년까지 옥스퍼드 시학 교수로서 했던 많은 강의와 1940년대 중반 이후에 쓴 에세이와 노트의 수정본을 묶은 것이다.

오든의 후기 작품에 나타난 새로운 스타일과 형식 중에는 다그 함마르셸드의 『흔적들(Markings)』에 실린 하이쿠와 다른 운문을 번역한 후에 쓰기 시작한 하이쿠와 단카가 있었다. 오스트리아에 있는 그의 집에 대한 15편의 시 연작인 「주거지에 대한 감사(Thanksgiving for a Habitat)」(윌리엄 카를로스 윌리엄스를 모방한 다양한 스타일 포함)는 『집에 대하여』(1965)에 실렸으며, 그의 강연 여행에 대한 사색인 「순회 강연에서(On the Circuit)」와 같은 다른 시들도 포함되었다. 1960년대 후반 그는 「강의 모습(River Profile)」과 자신의 삶을 회고하는 두 편의 시인 「육십 세의 프롤로그(Prologue at Sixty)」와 「사십 년 후(Forty Years On)」를 포함하여 가장 활기찬 시들을 썼다。이 모든 시들은 『성벽 없는 도시』(1969)에 실렸다. 아이슬란드 전설에 대한 그의 평생의 열정은 『고 에다』(1969)의 운문 번역으로 절정을 이루었다. 그의 후기 주제 중에는 디트리히 본회퍼에게 헌정된 그의 시 「금요일의 아이(Friday's Child)」에서 부분적으로 배운 "무종교적 기독교"가 있었다.

『어떤 세계: 상식 책』(1970)은 좋아하는 인용문과 주석으로 구성된 일종의 자화상으로, 주제별로 알파벳 순서로 배열되어 있다. 그의 마지막 산문집은 에세이와 비평을 모은 『서문과 후기(Forewords and Afterwords)』(1973)였다. 그의 마지막 운문집인 『대자에게 보내는 편지』(1972)와 미완성작인 『고마워, 안개』(사후 1974년 출판)에는 언어(「자연 언어학(Natural Linguistics)」, 「오바드(Aubade)」), 철학 및 과학(「아니, 플라톤, 아니(No, Plato, No)」, 「예측 불가능하지만 섭리적인(Unpredictable but Providential)」), 그리고 자신의 노화(「새해 인사(A New Year Greeting)」, 「나 자신에게 말하기(Talking to Myself)」-신경학자 올리버 색스에게 헌정됨-, 「자장가(A Lullaby)」[「일의 소음은 가라앉고(The din of work is subdued)」])에 대한 사색적인 시들이 포함되어 있다. 그의 마지막 완성 시는 의례와 영원성이라는 그의 말년의 두 가지 반복되는 주제에 대한 「고고학(Archaeology)」이었다.

2.2. 산문 및 공동 작업

오든은 약 400편의 시 외에도 400편이 넘는 에세이와 비평을 발표했는데, 이들은 문학, 역사, 정치, 음악, 종교 등 다양한 주제를 다루었다. 그는 크리스토퍼 이셔우드와 연극을 공동 집필하고, 체스터 칼먼과는 오페라 대본을 공동 작업했으며, 1930년대에는 예술가 및 영화 제작자 그룹과 함께 다큐멘터리 영화를 제작했고, 1950년대와 1960년대에는 뉴욕 프로 무지카 초기 음악 그룹과 함께 작업했다.

그는 GPO 영화 부대를 위해 다큐멘터리 영화 『콜 페이스』(1935)의 종결 합창 부분을, 『야간 우편』(1936)의 내레이션을 썼다. 벤저민 브리튼의 오페레타 『폴 번얀』(1941)의 대본을 썼으나 1976년까지 출판되지 않았다. 또한 이고리 스트라빈스키의 오페라 『난봉꾼의 행각』(1951)과 한스 베르너 헨체의 오페라 『젊은 연인들을 위한 비가』(1961), 『바카이』(1966)의 대본을 체스터 칼먼과 공동 집필했다. 1962년에는 캐나다 국립 영화 위원회의 다큐멘터리 영화 『러너』의 내레이션을 맡았다. 셰익스피어의 희곡을 바탕으로 니콜라 나보코프의 오페라로 각색된 『사랑의 헛수고』(1973)의 대본도 칼먼과 함께 썼다.

음악적 협업으로는 벤저민 브리튼을 위한 가곡집 『우리의 사냥꾼 조상들』(1936)과 합창곡 『성 체칠리아에게 바치는 찬가』(1942)의 가사를 썼다. 1954년에는 뉴욕 프로 무지카 안티쿠아와 함께 녹음한 『엘리자베스 시대 운문과 그 음악의 밤(An Evening of Elizabethan Verse and its Music)』에서 운문 낭독을 맡았으며, 1958년에는 뉴욕 프로 무지카 안티쿠아의 『다니엘의 연극』 제작을 위한 운문 내레이션을 담당했다.

3. 사상 및 이념

W. H. 오든의 사상은 그의 생애 동안 중요한 변화를 겪었으며, 초기 마르크스주의와의 연관성에서 후기 실존주의적 기독교 사상 수용으로 발전했다.

1920년대와 1930년대, 오든은 칼 마르크스, 지그문트 프로이트, 찰스 다윈의 혁명적 사상에 깊이 영향을 받았다. 그는 이러한 사상들을 자신의 시에 통합하여 부르주아 사회를 비판하는 목소리를 냈다. 그의 작품인 『죽음의 춤』과 『표면 아래 개』는 준마르크스주의적 주제를 반영했지만, 그의 사적인 정치적 견해는 대중에게 알려진 것보다 더 양면적이었다. 그는 혁명적 변화를 일반적으로 "마음의 변화", 즉 사회가 두려움에 사로잡힌 폐쇄적인 심리에서 사랑의 개방적인 심리로 전환되는 과정으로 묘사했다. 이 시기 그는 좋은 예술가라면 "조금 이상의 보도 기자"여야 한다는 신념을 가지고 있었으며, 그의 작품은 스페인 내전이나 중일 전쟁과 같은 당대의 사회적, 정치적 현실을 반영하려는 의지를 보였다.

1940년 오든은 15세에 버렸던 영국 성공회로 돌아오면서 기독교 신앙을 다시 받아들였다. 이러한 전환은 1937년에 만났던 찰스 윌리엄스의 "성자다움"과 쇠렌 키르케고르 및 라인홀트 니부어의 독서에 영향을 받았다. 그의 실존주의적이고 현세적인 기독교 신앙은 그의 삶의 중심 요소가 되었으며, 그의 중기 시적 작품들에서 신학적 주제를 깊이 탐구하는 경향으로 나타났다. 오든은 종교적 주제에 익숙해지면서 그의 시는 더욱 개방적이고 편안해졌으며, 인간 본성과 종교적 구원에 대한 사색이 중심이 되었다. 그의 후기 주제 중에는 디트리히 본회퍼에게서 부분적으로 배운 "무종교적 기독교"도 포함되어 있으며, 이는 그의 시 「금요일의 아이(Friday's Child)」의 헌정 대상이기도 하다. 이러한 사상적 변화는 오든이 자신의 초기 정치적 시 중 일부를 나중에 "부정직하다"고 여기며 개작하거나 폐기한 이유 중 하나로 작용했다. 그는 정치적 메시지를 전달하는 것이 시의 순수성을 해친다고 생각하게 된 것이다。

4. 개인적인 삶

W. H. 오든의 개인적인 삶은 그의 문학만큼이나 복잡하고 다면적이었다. 그는 어린 시절 그레샴 스쿨에서 자신이 동성애자임을 깨달았으며, 이로 인해 종교 과목을 배우는 것을 거부하기도 했다. 그의 초기 성적 관계는 일시적이었고, 종종 나이나 지성 면에서 불균형했지만, 일부는 오랜 우정으로 발전했다. 에로틱한 관심은 초기에는 이상적인 "분신"에 집중하는 경향이 있었다.

그는 1935년 토마스 만의 딸인 에리카 만과 편의혼을 했다. 이 결혼은 에리카가 나치 독일을 피해 영국 시민권을 얻는 것을 돕기 위한 것이었다. 두 사람은 한 번도 함께 살지 않았지만, 에리카가 1969년 사망할 때까지 평생 동안 좋은 관계를 유지했다. 그녀는 유언장에 오든에게 소액의 유산을 남기기도 했다.

1939년 미국으로 이주한 직후, 오든은 시인 체스터 칼먼을 만났고, 칼먼은 다음 2년 동안 그의 연인이 되었다. 오든은 이 관계를 대륙 횡단 "신혼여행"으로 시작된 "결혼"이라고 표현했다. 그러나 1941년 칼먼은 오든이 상호 간의 충실성을 주장하는 것을 받아들일 수 없어서 성적 관계를 끝냈다. 그럼에도 불구하고 두 사람은 1953년부터 오든이 사망할 때까지 집과 아파트를 공유하며 평생의 동반자로 남았다. 오든은 자신의 전집 시집 두 판(1945/50년과 1966년) 모두를 크리스토퍼 이셔우드와 체스터 칼먼에게 헌정했다。

오든의 친구들은 그를 유머러스하고, 사치스러우며, 동정심 많고, 관대하며, 부분적으로는 스스로 선택한 외로운 인물로 묘사했다. 단체 생활에서는 종종 희극적으로 독단적이고 거만했지만, 더 사적인 자리에서는 환영받는다는 확신이 없으면 수줍어하고 소심했다. 그는 습관적으로 시간을 엄수하고, 마감일을 지키는 것에 강박적이었지만, 주변 환경은 무질서한 채로 생활했다.

그는 평생 동안 자선 활동을 펼쳤는데, 때로는 에리카 만과의 결혼처럼 공개적으로 이루어졌지만, 특히 말년에는 사적으로 이루어지는 경우가 더 많았다. 1956년 가톨릭 워커 운동을 위한 친구 도로시 데이에게 보낸 그의 기부금이 『뉴욕 타임스』 1면에 보도되었을 때처럼, 이러한 사실이 공개되면 그는 당황했다.

그는 신경학자 올리버 색스와도 친밀한 친구 관계를 유지했으며, 1970년 색스의 첫 책 『편두통』 출판 후 오든의 서평은 색스가 자신의 글쓰기 스타일을 "은유적이고, 신화적이며, 필요한 모든 것이 되도록" 바꾸도록 격려했다.

5. 죽음

W. H. 오든은 1973년 9월 29일 밤부터 30일 새벽 사이에 오스트리아 빈의 알텐부르거호프 호텔에서 심부전으로 66세의 나이로 사망했다. 그는 오스트리아 문학 협회를 위한 시 낭독회를 팔레 팔피에서 마친 지 불과 몇 시간 만에 숨을 거두었으며, 다음 날 옥스퍼드로 돌아갈 예정이었다.

그는 1973년 10월 4일 오스트리아 키르히슈테텐에 안장되었으며, 1년 후인 1974년 런던 웨스트민스터 사원의 시인의 코너에 그를 기리는 기념석이 세워졌다.

6. 유산 및 평가

W. H. 오든은 20세기 문학에서 그의 지위에 대해 논쟁이 많은 인물이었다. 1930년대 이후 가장 흔한 비판적 견해는 그를 윌리엄 버틀러 예이츠와 T. S. 엘리엇 다음으로 영국 또는 아일랜드의 세 주요 20세기 시인 중 마지막이자 가장 낮은 인물로 평가한 반면, 최근 몇 년 동안 더 두드러진 소수 견해는 그를 세 명 중 가장 높은 인물로 평가한다.

6.1. 비평적 평가

오든의 작품에 대한 의견은 매우 다양했다. 휴 맥디어미드는 그를 "완전히 실패작"이라고 불렀고, F. R. 리비스는 오든의 역설적인 스타일이 "자기 방어적이고, 자기 탐닉적이거나, 단순히 무책임하다"고 썼으며, 해럴드 블룸은 "오든을 덮고 월리스 스티븐스를 펼쳐라"라고 썼다. 반면 『더 타임스』의 부고 기사는 "오랫동안 영국 시의 앙팡테리블이었던 W. H. 오든... 그 undisputed master"라고 썼다. 조지프 브로드스키는 오든이 "20세기 최고의 지성"을 가졌다고 썼다.

비평적 평가는 처음부터 엇갈렸다. 오든의 첫 책 『시집』(1930)을 평론하며 나오미 미치슨은 "만약 이것이 정말 시작에 불과하다면, 우리는 아마도 거장을 기대할 수 있을 것이다"라고 썼다. 그러나 존 해н베리 앵거스 스패로는 1934년 미치슨의 논평을 상기하며 오든의 초기 작품을 "현대 시인들 사이에서 만연한 잘못된 목표의 기념비이며, 그가 '거장'으로 칭송받는다는 사실은 비평이 시를 하향 경로로 돕고 있음을 보여준다"고 일축했다.

1930년대 오든의 간결하고 풍자적이며 역설적인 스타일은 찰스 매지와 같은 젊은 시인들에게 널리 모방되었고, 매지는 시에서 "여름 아침에 오든이 맹렬하게 나를 기다렸다 / 나는 읽었고, 전율했으며, 알게 되었다"고 썼다. 그는 친구들인 스티븐 스펜더, 세실 데이루이스, 루이스 맥니스로 구성된 "오든 그룹"의 리더로 널리 묘사되었다. 시인 로이 캠벨은 이 네 명을 마치 "맥스펀데이(Macspaunday)"라는 하나의 구별되지 않는 시인인 양 조롱하기도 했다. 『표면 아래 개』와 『F6 등반』을 포함한 오든의 선전적 시극과 「스페인」과 같은 정치적 시들은 그에게 엘리엇과는 대조적으로 진보적이고 접근하기 쉬운 목소리로 글을 쓰는 정치적 시인으로서의 명성을 안겨주었다. 그러나 이러한 정치적 입장은 상반된 의견을 불러일으켰는데, 오스틴 클라크는 오든의 작품을 "자유롭고 민주적이며 인도적"이라고 칭했고, 존 드러먼드(John Drummond)는 오든이 "전형적이고 대중화하는 속임수, 즉 일반화된 이미지"를 오용하여 실제로는 "부르주아적 경험에 국한된" 겉보기에는 좌익적인 견해를 제시했다고 썼다.

1939년 오든의 미국 이주는 영국에서 논쟁의 대상이 되었고(심지어 의회에서도 한 번 논의됨), 일부는 그의 이민을 배신으로 보았다. 제프리 그리그슨과 같은 오든 옹호자들은 1949년 현대 시 선집의 서문에서 오든이 "모든 것을 아우른다"고 썼다. 그의 지위는 프랜시스 스카페의 『오든과 그 이후(Auden and After)』(1942)와 새뮤얼 하인스의 『오든 세대(The Auden Generation)』(1977)와 같은 책 제목에서도 엿볼 수 있었다.

미국에서는 1930년대 후반부터 오든의 정형적인 스탠자에서 나타나는 객관적이고 역설적인 어조가 영향력을 행사하기 시작했다. 존 애슈베리는 1940년대에 오든이 "그 현대 시인"이었다고 회상했다. 오든의 형식적 영향은 미국 시에서 너무나 만연하여, 비트 제너레이션의 황홀경적인 스타일은 부분적으로 그의 영향에 대한 반작용이었다. 1940년대부터 1960년대까지 많은 비평가들은 오든의 작품이 초기 약속에서 퇴보했다고 한탄했다. 랜달 재럴은 오든의 후기 작품에 반대하는 일련의 에세이를 썼고, 필립 라킨의 「위스턴은 어떻게 되었나?(What's Become of Wystan?)」(1960)는 광범위한 영향을 미쳤다.

오든에 대한 첫 본격적인 연구는 리처드 호가트의 『오든: 입문 에세이(Auden: An Introductory Essay)』(1951)였는데, "오든의 작품은 문명화하는 힘이다"라고 결론지었다. 이어서 조셉 워렌 비치의 『오든 정전 만들기(The Making of the Auden Canon)』(1957)가 나왔는데, 이는 오든의 초기 작품 수정에 대한 비판적인 내용이었다. 첫 체계적인 비평적 설명은 먼로 K. 스피어스(Monroe K. Spears)의 『W. H. 오든의 시: 마법에 걸린 섬(The Poetry of W. H. Auden: The Disenchanted Island)』(1963)이었는데, "오든의 시가 독자에게 즐거움, 교훈, 지적 흥분, 그리고 우리 시대에 유일무이한 풍부한 미적 즐거움을 제공할 수 있다는 확신에서 쓰여졌다."

오든은 1963년과 1965년 노벨 문학상 후보로 노벨 위원회에서 스웨덴 한림원에 추천된 세 명의 후보 중 한 명이었고, 1964년에는 여섯 명의 추천 후보 중 한 명이었다. 1973년 그가 사망할 무렵에는 존경받는 원로 정치인의 지위를 얻었으며, 1974년 웨스트민스터 사원 시인의 코너에 그를 기리는 기념석이 세워졌다. 『브리태니커 백과사전』은 "1965년 엘리엇이 사망할 무렵... 오든이 실제로 엘리엇의 후계자이며, 엘리엇이 1939년 예이츠가 사망했을 때 유일한 최고 권위자가 되었던 것처럼, 오든도 그 뒤를 이었다는 설득력 있는 주장을 할 수 있었다"고 썼다. 일부 예외를 제외하고, 영국 비평가들은 그의 초기 작품을 최고로 여기는 경향이 있었던 반면, 미국 비평가들은 그의 중기 및 후기 작품을 선호하는 경향이 있었다.

또 다른 비평가와 시인 집단은 다른 현대 시인들과 달리 오든의 명성이 사후에도 쇠퇴하지 않았으며, 그의 후기 작품의 영향력이 존 애슈베리, 제임스 메릴, 앤서니 헥트, 맥신 쿠민을 포함한 젊은 미국 시인들에게 특히 강했다고 주장했다. 전형적인 후기 평가는 그를 "아마도 [20]세기 최고의 시인"(피터 파커와 프랭크 커모드) 또는 "이제 테니슨 이후 영어로 쓰여진 가장 위대한 시인으로 분명히 보인다"(필립 헨셔)고 묘사한다.

6.2. 문화적 영향 및 인정

오든 작품에 대한 대중의 인지도는 1994년 영화 『네 번의 결혼식과 한 번의 장례식』에서 그의 「장례식 블루스」(「모든 시계를 멈춰라(Stop all the clocks)」)가 낭독된 후 급격히 증가했다. 이어서 그의 시 10편을 모은 소책자 『사랑에 대한 진실을 말해줘(Tell Me the Truth About Love)』는 27만 5천 부 이상 판매되었다. 그의 시 「어느 날 저녁 내가 걸어 나갈 때(As I walked out one evening)」의 일부는 1995년 영화 『비포 선라이즈』에서 낭독되었다. 2001년 9.11 테러 이후 그의 1939년 작 「1939년 9월 1일」은 널리 유포되고 자주 방송되었다。2007년 그의 탄생 100주년을 맞아 영국과 미국에서는 공개 낭독회와 방송 추모 행사가 열렸다.

오든을 기리는 기념석과 명판은 웨스트민스터 사원의 시인의 코너 외에도 요크 부탐 55번지 그의 생가, 버밍엄 로즈우드 로드 근처 그의 집, 옥스퍼드 크라이스트 처치 예배당, 브루클린 하이츠 1 몬태규 테라스(Montague Terrace) 그의 아파트 부지, 뉴욕 77 세인트 마크스 플레이스(손상되어 현재는 철거됨), 빈 발피슈가세(Walfischgasse) 5번지 사망 장소, 샌프란시스코의 레인보우 아너 워크 등에 세워져 있다. 오스트리아 키르히슈테텐에 있는 그의 집 서재는 요청 시 일반에 공개된다.

2023년, 새로 기밀 해제된 영국 정부 문서에 따르면 오든은 1967년 존 메이스필드 사망 이후 새로운 영국 계관시인 후보로 고려되었으나, 미국 시민권을 취득했다는 이유로 거부된 것으로 밝혀졌다.

7. 주요 출판물 목록

다음 목록은 오든이 생전에 직접 준비한 시집과 에세이집만을 포함한다. 더 자세한 목록은 다른 작품 및 사후 출판물을 포함하며, W. H. 오든 참고문헌을 참조할 수 있다. 날짜는 초판 또는 초연 시점을 의미하며, 창작 시점은 아니다.

| 제목 | 발행 연도 | 유형 | 헌정 대상 |

|---|---|---|---|

| 『시집』 | 1930년 (2판 1933년) | 시 및 가면극 | 크리스토퍼 이셔우드 |

| 『연설자들: 영국 연구』 | 1932년 (개정판 1934년, 1966년) | 운문 및 산문 | 스티븐 스펜더 |

| 『죽음의 춤』 | 1933년 | 연극 | 로버트 메들리(Robert Medley)와 루퍼트 돈(Rupert Doone) |

| 『시집』 (뉴욕판) | 1934년 | 시 | 없음 |

| 『표면 아래 개』 | 1935년 | 연극 | 로버트 무디(Robert Moody) |

| 『F6 등반』 | 1936년 (2판 1937년) | 연극 | 존 비크넬 오든 |

| 『봐, 이방인!』 (미국판 『이 섬에서』) | 1936년 | 시 | 에리카 만 |

| 『아이슬란드에서 온 편지』 | 1937년 | 운문 및 산문 여행서 | 조지 오거스터스 오든 |

| 『국경에서』 | 1938년 | 연극 | 벤저민 브리튼 |

| 『전쟁 여행』 | 1939년 | 운문 및 산문 여행서 | E. M. 포스터 |

| 『또 다른 시간』 | 1940년 | 시 | 체스터 칼먼 |

| 『두 남자』 (영국판 『새해 편지』) | 1941년 | 시 | 엘리자베스 메이어(Elizabeth Mayer) |

| 『일시적으로』 | 1944년 (런던 1945년) | 장시 (2편) | 제임스와 타니아 스턴(James and Tania Stern), 콘스턴스 로잘리 오든(오든의 어머니) |

| 『W. H. 오든의 전집 시집』 | 1945년 | 시집 | 크리스토퍼 이셔우드와 체스터 칼먼 |

| 『불안의 시대: 바로크 에클로그』 | 1947년 (런던 1948년) | 운문 | 존 베체만 |

| 『수집된 단편 시집, 1930년-1944년』 | 1950년 | 시집 | 크리스토퍼 이셔우드와 체스터 칼먼 |

| 『들끓는 홍수』 | 1950년 (런던 1951년) | 산문 | 앨런 앤슨 |

| 『넌스』 | 1951년 (런던 1952년) | 시 | 라인홀트 니부어와 우르술라 니부어(Ursula Niebuhr) |

| 『아킬레스의 방패』 | 1955년 | 시 | 링컨 커스틴과 피델마 커스틴(Fidelma Kirstein) |

| 『클리오에게 바치는 경의』 | 1960년 | 시 | E. R. 도즈와 A. E. 도즈(A. E. Dodds) |

| 『염색공의 손』 | 1962년 (런던 1963년) | 에세이 | 네빌 코그힐(Nevill Coghill) |

| 『집에 대하여』 | 1965년 | 시 | 에드먼드 윌슨과 엘레나 윌슨(Elena Wilson) |

| 『수집된 단편 시집 1927년-1957년』 | 1966년 (뉴욕 1967년) | 시집 | 크리스토퍼 이셔우드와 체스터 칼먼 |

| 『수집된 장편 시집』 | 1968년 (뉴욕 1969년) | 시집 | 없음 |

| 『보조 세계』 | 1969년 | 산문 | 발레리 엘리엇 |

| 『성벽 없는 도시 및 기타 시』 | 1969년 | 시 | 피터 헤이워스(Peter Heyworth) |

| 『어떤 세계: 상식 책』 | 1970년 | 인용문 (주석 포함) | 제프리 그리그슨 |

| 『대자에게 보내는 편지 및 기타 시』 | 1972년 | 시 | 올란 폭스(Orlan Fox) |

| 『서문과 후기』 | 1973년 | 에세이 | 한나 아렌트 |

| 『고마워, 안개: 마지막 시』 | 1974년 (사후 출판) | 시 | 마이클과 마니 예이츠(Michael and Marny Yates) |

영화 각본 및 오페라 대본:

| 제목 | 발행 연도 | 공동 작업자 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 『콜 페이스』 | 1935년 | 없음 | GPO 영화 부대 다큐멘터리 종결 합창 |

| 『야간 우편』 | 1936년 | 없음 | GPO 영화 부대 다큐멘터리 내레이션 (프로그램 노트 외 별도 미출판) |

| 『폴 번얀』 | 1941년 | 없음 | 벤저민 브리튼 오페레타 대본 (1976년까지 미출판) |

| 『난봉꾼의 행각』 | 1951년 | 체스터 칼먼 | 이고리 스트라빈스키 오페라 대본 |

| 『젊은 연인들을 위한 비가』 | 1961년 | 체스터 칼먼 | 한스 베르너 헨체 오페라 대본 |

| 『바카이』 | 1966년 | 체스터 칼먼 | 한스 베르너 헨체 오페라 대본 (에우리피데스의 『바카이』 기반) |

| 『러너』 | 1962년 | 없음 | 캐나다 국립 영화 위원회 다큐멘터리 영화 내레이션 |

| 『사랑의 헛수고』 | 1973년 | 체스터 칼먼 | 니콜라 나보코프 오페라 대본 (셰익스피어의 희곡 기반) |

음악 공동 작업:

| 제목 | 발행 연도 | 공동 작업자 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 『우리의 사냥꾼 조상들』 | 1936년 | 없음 | 벤저민 브리튼을 위해 쓰여진 가곡집 |

| 『성 체칠리아에게 바치는 찬가』 | 1942년 | 없음 | 벤저민 브리튼이 작곡한 합창곡 |

| 『엘리자베스 시대 운문과 그 음악의 밤』 | 1954년 | 없음 | 뉴욕 프로 무지카 안티쿠아와의 녹음 (오든이 운문 텍스트를 낭독) |

| 『다니엘의 연극』 | 1958년 | 없음 | 뉴욕 프로 무지카 안티쿠아 제작을 위한 운문 내레이션 |