1. 생애

힐러리 화이트홀 퍼트넘은 1926년 7월 31일 미국 일리노이주 시카고에서 태어났다. 그의 아버지 새뮤얼 퍼트넘은 로망스어 학자이자 칼럼니스트, 번역가로, 1936년부터 1946년까지 미국 공산당 기관지인 데일리 워커에 기고했다. 어머니 리바는 유대인이었으나, 아버지의 공산주의 신념으로 인해 퍼트넘은 비종교적인 환경에서 자랐다. 1927년 초, 퍼트넘이 태어난 지 6개월 만에 가족은 프랑스로 이주했으며, 그곳에서 아버지는 프랑수아 라블레의 작품을 번역하는 계약을 맺었다. 퍼트넘은 2015년 자서전적 에세이에서 자신의 첫 유년기 기억이 프랑스에서의 삶이었고, 첫 언어가 프랑스어였다고 회고했다.

1.1. 어린 시절과 배경

퍼트넘은 프랑스에서 초등 교육의 첫 2년을 마친 후, 1933년 부모님과 함께 미국으로 돌아와 필라델피아에 정착했다. 그는 필라델피아 센트럴 고등학교에 다니면서 1년 후배인 노엄 촘스키를 만났다. 이들은 평생 친구이자 종종 지적인 논쟁 상대였다.

1.2. 교육

퍼트넘은 펜실베이니아 대학교에서 철학을 공부하며 학사 학위(B.A.영어)를 받았고, 미국에서 가장 오래된 대학 문학회인 필로마티안 소사이어티의 회원이 되었다. 그는 하버드 대학교에서 철학 대학원 과정을 밟았고, 이후 UCLA 철학과에서 1951년 박사 학위를 취득했다. 그의 박사 학위 논문 제목은 유한 수열 적용에서의 확률 개념의 의미(The Meaning of the Concept of Probability in Application to Finite Sequences영어)였다. 그의 논문 지도 교수였던 한스 라이헨바흐는 당시 지배적인 철학 학파였던 논리 실증주의의 선도적인 인물이었다. 퍼트넘이 일관되게 유지했던 입장 중 하나는 논리 실증주의가 자기모순적이라는 이유로 이를 거부하는 것이었다. 그는 평생 동안 자신의 철학적 입장을 끊임없이 변화시키고 이전의 견해를 비판하며 스스로의 철학적 적수가 되었다.

1.3. 학문적 경력

박사 학위를 취득한 후, 퍼트넘은 노스웨스턴 대학교(1951년~1952년), 프린스턴 대학교(1953년~1961년), MIT(1961년~1965년)에서 가르쳤다. 이후 그는 하버드 대학교 철학과에서 코건 대학교 교수(Cogan University Professor영어)로 재직하며 남은 경력을 보냈다. 1976년에는 미국 철학 협회 회장으로 선출되었으며, 이듬해에는 논리 철학과 수학에 대한 공헌을 인정받아 월터 베벌리 피어슨 수리 논리학 교수(Walter Beverly Pearson Professor of Mathematical Logic영어)로 선정되었다. 1965년에는 미국 예술 과학 아카데미 회원으로 선출되었고, 1999년에는 미국 철학회 회원으로 선출되었다. 그는 2000년 6월 교수직에서 은퇴하여 코건 대학교 명예 교수가 되었지만, 2009년까지도 텔아비브 대학교에서 거의 매년 세미나를 진행했다. 또한 2001년에는 암스테르담 대학교에서 스피노자 철학 석좌교수를 역임했다. 그의 저작물은 다섯 권의 전집, 일곱 권의 단행본, 그리고 200편 이상의 논문을 포함한다.

1.4. 개인적인 삶

1962년 퍼트넘은 동료 철학자 루스 애나 퍼트넘(본명 루스 애나 제이콥스)과 결혼했다. 그녀는 웰즐리 칼리지에서 철학을 가르쳤다. 퍼트넘 부부는 젊은 시절 겪었던 반유대주의에 반발하여 자녀들을 위해 전통적인 유대인 가정을 꾸리기로 결심했다. 그들은 유대교 의식에 대한 경험이 없었기 때문에 유월절 세데르를 위해 다른 유대인 가정에 초대받아 의식을 배웠다. 그들은 유대교 의식과 히브리어를 공부하기 시작했고, 유대교에 더 큰 관심을 가지게 되면서 스스로를 유대인으로 여기고 적극적으로 유대교를 실천했다. 1994년 힐러리는 늦게나마 바르 미츠바 의식을 치렀고, 루스 애나의 바트 미츠바는 4년 후에 거행되었다.

1.5. 정치 활동 및 사회 참여

1960년대와 1970년대 초반, 퍼트넘은 미국 민권 운동의 적극적인 지지자였으며 베트남 전쟁 반대 운동에도 적극적으로 참여했다. 1963년, 그는 MIT에서 최초로 교수진과 학생들이 함께 조직한 반전 위원회 중 하나를 결성했다. 1965년 하버드로 이주한 후에도 그는 캠퍼스 시위를 조직하고 마르크스주의에 대한 강의를 시작했다. 퍼트넘은 민주 사회를 위한 학생회의 공식 교수 고문이 되었고, 1968년에는 진보 노동당(PLP)의 당원이 되었다. 1968년 이후 그의 정치 활동은 PLP를 중심으로 이루어졌다. 하버드 대학 당국은 이러한 활동을 혼란스럽게 여겨 퍼트넘을 징계하려 시도하기도 했다. 퍼트넘은 1972년 PLP와의 관계를 영구적으로 단절했다. 1997년 보스턴의 알링턴 스트리트 교회에서 열린 전 징병 거부 운동가들의 모임에서 그는 PLP와의 연루를 실수였다고 말했다. 그는 처음에 PLP가 동맹 구축에 헌신하고 군대 내부에서 조직화를 시도하려는 의지에 감명받았다고 밝혔다.

1976년 퍼트넘은 미국 철학 협회 회장으로 선출되었다. 급진적인 과거와 결별했음에도 불구하고, 퍼트넘은 학자들이 사회에 대해 특별한 사회적, 윤리적 책임을 가지고 있다는 신념을 결코 버리지 않았다. 그는 "윤리적 문제를 해결하지 않는 방법"(How Not to Solve Ethical Problems영어, 1983)과 "민주주의를 위한 교육"(Education for Democracy영어, 1993)과 같은 논문에서 표현된 바와 같이 자신의 정치적 견해에 대해 솔직하고 진보적인 입장을 유지했다.

1.6. 후기 생애

2000년 6월 교수직에서 은퇴한 후에도 퍼트넘은 텔아비브 대학교에서 거의 매년 세미나를 진행했으며, 2001년에는 암스테르담 대학교에서 스피노자 철학 석좌교수를 역임했다. 그의 후기 저작에서는 미국 실용주의, 유대교 철학, 윤리학에 대한 관심이 더욱 깊어졌으며, 더 넓은 범위의 철학적 전통과 교류했다. 그는 또한 메타철학에도 관심을 보였는데, 자신이 지적한 철학의 좁고 과장된 관심사로부터 "철학을 갱신"하고자 했다.

그는 철학과 논리학에 대한 공헌을 인정받아 2011년 롤프 쇼크상을 수상했고, 2015년에는 니콜라스 레셔 체계 철학상을 수상했다. 퍼트넘은 2016년 3월 13일 매사추세츠주 알링턴 자택에서 사망했다. 사망 당시 그는 하버드 대학교 코건 대학교 명예 교수였다.

2. 철학적 업적

힐러리 퍼트넘의 철학적 업적은 심리 철학, 언어 철학, 수학 철학, 인식론, 형이상학, 과학 철학 등 다양한 분야에 걸쳐 있으며, 그의 사상은 끊임없이 변화하고 발전했다.

2.1. 심리 철학

퍼트넘은 마음의 본질, 정신 상태와 물리적 상태의 관계, 그리고 심신 문제에 대한 논의에 중요한 기여를 했다.

2.1.1. 다중 실현 가능성

퍼트넘의 가장 잘 알려진 업적 중 하나는 다중 실현 가능성 가설이다. 1960년대 후반에 발표된 여러 핵심 논문에서 그는 유형 정체성 이론의 유명한 주장과 달리, "고통을 느끼는" 동일한 정신 상태가 서로 다른 유기체의 신경계에서 완전히 다른 물리적 상태에 대응할 수 있다고 주장했다. 퍼트넘은 자신의 주장을 설명하기 위해 동물계의 사례를 인용했다. 그는 다양한 종류의 동물의 뇌 구조가 고통이나 다른 정신 상태를 같은 방식으로 실현할 가능성이 있는지 의문을 제기했다. 만약 그들이 동일한 뇌 구조를 공유하지 않는다면, 동일한 정신 상태와 속성을 공유할 수 없으며, 이 경우 정신 상태는 다른 종에서 다른 물리적 상태에 의해 실현되어야 한다고 보았다. 퍼트넘은 나아가 외계 생명체, 인공지능 로봇, 기타 실리콘 기반 생명체와 같은 가상의 존재에 대해서도 질문을 던졌다. 그는 이러한 가상의 존재들이 인간의 신경화학적 특성을 가지고 있지 않다는 이유만으로 고통을 경험할 수 없다고 간주해서는 안 된다고 주장했다. 퍼트넘은 유형 정체성 이론가들이 "야심적"이고 "매우 그럴듯하지 않은" 추측을 하고 있으며, 이는 다중 실현 가능성의 한 가지 사례만으로도 반증될 수 있다고 결론지었다. 이 주장은 다중 실현 가능성이 유형 정체성 이론보다 더 가능성이 높다는 점에 초점을 맞추기 때문에 때때로 "개연성 논증"이라고 불린다.

퍼트넘은 또한 "기능적 동형성"이라고 부르는 개념에 기반한 다중 실현 가능성의 선험적 논증을 제시했다. 그는 이 개념을 "두 시스템이 기능적 관계를 보존하는 한쪽의 상태와 다른 쪽의 상태 간의 대응 관계가 있을 때 기능적으로 동형이다"라고 정의했다. 컴퓨터의 경우, 두 기계는 한쪽의 상태 간의 순차적 관계가 다른 쪽의 상태 간의 순차적 관계를 정확히 반영할 때에만 기능적으로 동형이다. 따라서 실리콘 칩으로 만들어진 컴퓨터와 톱니바퀴로 만들어진 컴퓨터는 기능적으로 동형일 수 있지만, 구성적으로는 다를 수 있다. 기능적 동형성은 다중 실현 가능성을 함축한다.

퍼트넘, 제리 포더 등은 다중 실현 가능성이 유형 정체성 이론에 대한 효과적인 논증일 뿐만 아니라, 고차원적인 정신 현상에 대한 어떤 저차원적인 설명도 충분히 추상적이고 일반적이지 않음을 의미한다고 주장했다. 마음을 특정한 물리적 상태가 아니라 원인과 결과의 관점에서만 특징지어지는 기능적 역할로 정의하는 기능주의는 미시물리학의 수준에서 추상화되므로, 마음과 신체의 관계에 대한 더 나은 설명으로 보였다. 실제로 쥐덫, 눈과 같이 물리적 수준에서 다중 실현되는 많은 기능적 종류가 있다.

다중 실현 가능성은 만약 그것이 사실이라면 신경과학 연구와 실험이 불가능해질 것이라는 비판을 받았다. 윌리엄 벡텔과 제니퍼 문데일은 신경과학에서 그러한 연구를 수행하기 위해서는 뇌 구조에 보편적인 일관성이 존재하거나 존재한다고 가정해야 한다고 주장했다. 뇌 구조의 유사성(또는 상동성)이 종간 일반화를 가능하게 한다. 만약 다중 실현 가능성이 경험적 사실이라면, 한 종의 동물(또는 한 유기체)에 대해 수행된 실험 결과는 다른 종(또는 같은 종의 다른 유기체)의 행동을 설명하기 위해 일반화될 때 의미가 없을 것이다. 재그원 김, 데이비드 루이스, 로버트 리처드슨, 패트리샤 처칠랜드 또한 다중 실현 가능성에 대해 비판적인 입장을 취했다.

2.1.2. 기능주의

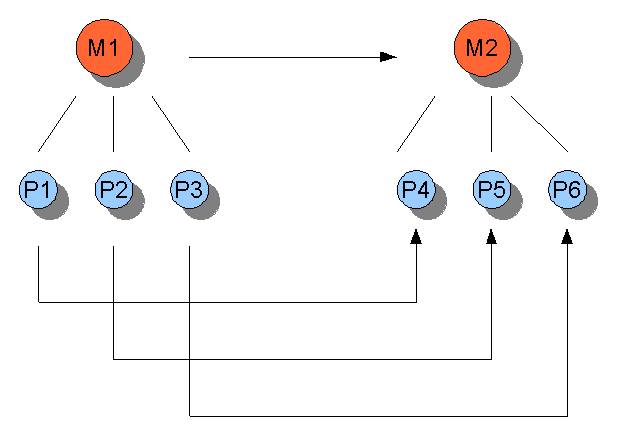

퍼트넘은 기능주의 이론의 초기 형태를 제시했다. 현재 "기계 상태 기능주의"라고 불리는 이 이론은 퍼트넘과 다른 학자들이 마음과 튜링 기계 사이에 설정한 유비에서 영감을 받았다. 기능주의의 핵심은 튜링 기계 상태의 본질에 있다. 각 상태는 다른 상태 및 입력과 출력과의 관계를 통해 정의될 수 있으며, 그것이 무엇을 달성하는지, 그리고 그 물질적 구성이 무엇인지는 완전히 무관하다. 기계 상태 기능주의에 따르면, 정신 상태의 본질은 튜링 기계 상태의 본질과 똑같다. "상태 1"이 특정 입력이 주어졌을 때 이러이러한 일이 발생하는 상태인 것처럼, 고통을 느끼는 것은 "아야"라고 외치고, 주의가 산만해지고, 원인이 무엇인지 궁금해하는 등의 경향을 유발하는 상태이다.

| 상태1 | 상태2 | 상태3 | |

|---|---|---|---|

| B | 1을 기록하고 상태1 유지 | 1을 기록하고 상태2 유지 | 1을 기록하고 상태3 유지 |

| 1 | 오른쪽으로 이동하고 상태2로 이행 | 오른쪽으로 이동하고 상태3로 이행 | (정지) |

이 표는 다음을 설명한다. 기계가 상태1이고 빈 공간(B영어)을 읽으면, 기계는 '1'을 기록하고 상태1을 유지한다. 기계가 상태1이고 '1'을 읽으면, 기계는 한 칸 오른쪽으로 이동하고 상태2로 이행한다. 기계가 상태2이고 빈 공간을 읽으면, 기계는 '1'을 기록하고 상태2를 유지한다. 기계가 상태2이고 '1'을 읽으면, 기계는 한 칸 오른쪽으로 이동하고 상태3로 이행한다. 마지막으로, 기계가 상태3이고 빈 공간을 읽으면, 기계는 '1'을 기록하고 상태3을 유지한다.

퍼트넘은 1988년 표상과 실재(Representation and Reality영어)에서 기능주의에 대한 지지를 철회했다. 그는 기능주의가 정신적 내용의 외재론을 설명하는 데 어려움이 있다는 점을 주요 이유로 들었다. 이는 그의 쌍둥이 지구 사고 실험으로 설명된다. 그는 또한 포더의 일반화된 다중 실현 가능성 버전에 기반하여 기능주의에 반대하는 별도의 논증을 개발했다. 기능주의가 정신적 종류를 기능적 종류와 동일시하는 희석된 정체성 이론이라고 주장하며, 정신적 종류는 기능적 종류에 대해 다중 실현 가능하다고 주장했다. 기능주의에 대한 논증은 동일한 정신 상태가 보편 튜링 기계의 다른 상태에 의해 구현될 수 있다는 것이다.

퍼트넘의 기능주의 철회에도 불구하고, 기능주의는 계속해서 발전했으며, 포더, 데이비드 마르, 대니얼 데닛, 데이비드 루이스 등 많은 철학자들에 의해 다양한 버전으로 개발되었다. 기능주의는 현대 인지 과학의 토대를 마련하는 데 기여했으며, 20세기 후반 철학에서 지배적인 마음 이론이었다. 2012년까지 퍼트넘은 "자유 기능주의"(liberal functionalism영어)라는 기능주의의 수정된 형태를 받아들였다. 이 견해는 "의식과 정신적 속성에 중요한 것은 적절한 종류의 기능적 능력이지, 그러한 능력을 뒷받침하는 특정 물질이 아니다"라고 주장한다. 이러한 능력의 명세는 유기체의 "뇌" 외부에서 일어나는 일을 참조할 수 있으며, 의도적 관용구를 포함할 수 있고, 무엇인가를 계산하는 능력을 설명할 필요는 없다. 이러한 거래는 더 나아가 감각질(qualia)을 포함할 수 있다.

퍼트넘 자신도 기능주의에 반대하는 주요 논증 중 하나인 쌍둥이 지구 사고 실험을 제시했지만, 추가적인 비판도 있었다. 존 설의 중국어 방 논증(1980)은 사고가 일련의 기능으로 표현될 수 있다는 주장을 직접적으로 공격한다. 이 논증은 순전히 기능적인 시스템으로 지능적인 행동을 모방할 수 있지만, 어떠한 해석이나 이해도 없이 가능하다는 것을 보여주기 위해 고안되었다. 설은 영어만 할 줄 아는 사람이 중국어 기호가 담긴 바구니와 기호를 움직이는 영어 규칙서가 있는 방에 갇혀 있는 상황을 묘사한다. 방 밖에 있는 사람들은 중국어를 구사하며, 중국어 기호를 통해 방 안에 있는 사람과 소통한다. 설에 따르면, 방 안에 있는 영어 화자가 이러한 구문적 과정만으로 중국어를 "안다"고 주장하는 것은 불합리하다. 이 논증은 단순히 구문적 과정에 따라 작동하는 시스템은 어떠한 의미론이나 지향성도 실현할 수 없다는 것을 보여주려 한다. 따라서 설은 사고가 일련의 구문적 규칙을 따르는 것과 동일시될 수 있다는 생각에 반대하며, 기능주의가 부적절한 마음 이론이라고 결론 내린다. 네드 블록 또한 기능주의에 반대하는 여러 다른 논증을 제시했다.

2.2. 언어 철학

퍼트넘은 언어의 의미, 지시, 그리고 언어와 현실 세계 간의 관계에 대한 독창적인 이론들을 제시했다.

2.2.1. 의미론적 외재론

퍼트넘의 언어 철학에 대한 공헌 중 하나는 그의 의미론적 외재론이다. 이는 용어의 의미가 마음 외부의 요인에 의해 결정된다는 주장으로, "의미는 머릿속에만 있는 것이 아니다"라는 그의 슬로건에 잘 요약되어 있다. 그의 의미에 대한 견해는 1973년 의미와 지시(Meaning and Reference영어)에서 처음 제시되었고, 이어서 1975년 "의미"의 의미(The Meaning of "Meaning"영어)에서 그의 "쌍둥이 지구 사고 실험"을 사용하여 이 주장을 옹호한다.

쌍둥이 지구는 퍼트넘에 따르면, 모든 것이 지구와 동일하지만, 호수, 강, 바다가 H2O 대신 XYZ로 채워져 있다는 점만 다른 행성이다. 결과적으로, 지구인 프레드릭이 지구 영어 단어 "물"을 사용할 때, 그 단어는 쌍둥이 지구에서 그의 물리적으로 동일한 쌍둥이인 프로드릭이 사용하는 쌍둥이 지구 영어 단어 "물"과는 다른 의미를 가진다. 프레드릭과 프로드릭이 각자의 단어를 발음할 때 물리적으로 구별할 수 없으며, 그들의 단어가 다른 의미를 가지므로, 의미는 그들의 머릿속에 있는 것만으로 결정될 수 없다. 이는 퍼트넘이 의미와 정신적 내용에 관해 의미론적 외재론의 한 형태를 채택하게 만들었다. 심리 철학 및 언어 철학자인 도널드 데이비드슨은 퍼트넘과의 많은 의견 차이에도 불구하고, 의미론적 외재론이 세계를 보는 철학자들의 방식에 있어서 "반주관주의 혁명"을 구성한다고 썼다. 르네 데카르트 시대 이래로 철학자들은 주관적 경험을 기반으로 지식을 증명하는 데 관심을 가졌다. 데이비드슨은 퍼트넘, 솔 크립키, 타일러 버지 등 덕분에 철학이 이제 객관적 영역을 당연시하고 주관적 경험의 "진리"라고 주장되는 것들에 의문을 제기할 수 있게 되었다고 말했다.

2.2.2. 지시 이론

솔 크립키, 키스 도넬런 등과 함께 퍼트넘은 지시의 인과설로 알려진 이론에 기여했다. 특히 그는 "의미"의 의미에서 "호랑이", "물", "나무"와 같은 자연종 용어가 지시하는 대상이 그러한 용어 의미의 주요 요소라고 주장했다. 애덤 스미스의 경제적 분업과 유사하게, 언어적 분업이 존재하며, 이에 따라 그러한 용어들은 해당 용어가 속한 특정 과학 분야의 "전문가"에 의해 지시 대상이 고정된다. 예를 들어, "사자"라는 용어의 지시 대상은 동물학자 공동체에 의해 고정되고, "느릅나무"라는 용어의 지시 대상은 식물학자 공동체에 의해 고정되며, 화학자들은 "식탁 소금"이라는 용어의 지시 대상을 염화나트륨으로 고정한다. 이러한 지시 대상은 크립키적 의미에서 고정 지시자로 간주되며 언어 공동체 외부로 확산된다.

퍼트넘은 언어의 모든 용어의 의미를 기술하기 위해 유한한 요소의 순서열(벡터)을 지정한다. 이러한 벡터는 네 가지 구성 요소로 이루어진다.

- 용어가 지시하는 대상: 예를 들어, 화학식 H2O에 의해 개별화되는 대상.

- 용어의 전형적인 설명 집합으로, "고정 관념"이라고 불리는 것: 예를 들어, "투명한", "무색의", "수화시키는".

- 대상을 일반적인 범주에 배치하는 의미론적 지표: 예를 들어, "자연종", "액체".

- 구문적 지표: 예를 들어, "구체 명사", "집합 명사".

이러한 "의미 벡터"는 특정 언어 공동체 내에서 표현의 지시 대상과 용법을 설명한다. 이는 올바른 사용 조건을 제공하고, 단일 화자가 적절한 의미를 부여하는지 또는 그 사용이 의미 변화를 초래할 만큼 충분히 변했는지 판단할 수 있게 한다. 퍼트넘에 따르면, 표현의 의미 변화는 용어의 지시 대상이 변했을 때에만 정당하게 말할 수 있으며, 고정 관념이 변했을 때는 그렇지 않다. 그러나 특정 경우에 고정 관념과 지시 대상 중 어느 측면이 변했는지 결정할 수 있는 알고리즘은 없으므로, 언어의 다른 표현들의 사용을 고려해야 한다. 고려해야 할 이러한 표현들의 수에는 제한이 없으므로, 퍼트넘은 의미론적 전체론의 한 형태를 수용했다.

그의 다른 입장 변화에도 불구하고, 퍼트넘은 의미론적 전체론을 일관되게 고수했다. 마이클 더밋, 제리 포더, 어니스트 레포어 등은 이 입장의 문제점을 지적했다. 첫째, 그들은 의미론적 전체론이 사실이라면, 언어 사용자가 언어의 표현 의미를 어떻게 학습할 수 있는지 이해하는 것이 불가능하다고 주장한다. 우리의 인지 능력의 한계를 고려할 때, 언어가 정적이고 불변하는 실체라는 (틀린) 가정을 바탕으로 하더라도, 우리는 영어(또는 다른 어떤 언어) 전체를 결코 완전히 습득할 수 없을 것이다. 따라서 단일 단어나 표현을 이해하기 위해 자연어 전체를 이해해야 한다면, 언어 학습은 단순히 불가능하다. 의미론적 전체론은 또한 두 화자가 동일한 표현을 사용할 때 어떻게 동일한 것을 의미할 수 있는지, 따라서 그들 간의 의사소통이 어떻게 가능한지 설명하지 못한다. 문장 P가 주어졌을 때, 프레드와 메리는 각각 영어의 다른 부분을 습득했고, P는 각 부분의 문장들과 다른 방식으로 관련되어 있으므로, P는 프레드에게는 한 가지를, 메리에게는 다른 것을 의미한다. 더욱이, 만약 P가 언어의 모든 문장과의 관계에서 의미를 도출한다면, 문장의 추가 또는 제거로 인해 개인의 어휘가 변하는 순간, 관계의 총체도 변하고, 따라서 P의 의미도 변한다. 이는 흔한 현상이므로, 결과적으로 P는 같은 사람의 삶의 두 다른 순간에 두 가지 다른 의미를 가지게 된다. 따라서 어떤 사람이 어떤 문장의 진실을 받아들였다가 나중에 거부한다면, 거부한 것과 받아들인 것의 의미가 완전히 다르므로, 같은 문장에 대해 의견을 바꿀 수 없게 된다.

2.3. 수학 철학

수학 철학에서 퍼트넘은 불가결성 논증을 활용하여 수학에 대한 실재론적 해석을 옹호했다. 1971년 저서 논리 철학(Philosophy of Logic영어)에서 그는 이후 콰인-퍼트넘 불가결성 논증의 "전형적인 사례"로 불리게 된 것을 제시했다. 그가 윌러드 밴 오먼 콰인에게 귀속시킨 이 논증은 책에서 "수학적 실체에 대한 양화는 형식 과학과 물리 과학 모두에 필수적이다. 그러므로 우리는 그러한 양화를 받아들여야 한다. 그러나 이는 우리가 문제의 수학적 실체의 존재를 받아들이도록 한다"고 제시된다. 찰스 파슨스에 따르면, 퍼트넘은 초기 저작에서 이 논증의 버전을 "매우 그럴듯하게" 지지했지만, 나중에는 그 안에 있는 일부 견해를 부인하게 되었다.

1975년, 퍼트넘은 과학 철학의 기적 무논증에 기반한 자신만의 불가결성 논증을 제시하며, "나는 과학에서의 실재론에 대한 긍정적인 논증이 수학적 실재론의 경우에도 유사하게 적용된다고 믿는다. 여기에서도 실재론은 과학의 성공을 기적으로 만들지 않는 유일한 철학이라고 생각한다"고 말했다. 퍼트넘에 따르면, 콰인의 논증은 추상적인 수학적 대상의 존재를 위한 논증이었지만, 퍼트넘 자신의 논증은 단순히 수학에 대한 실재론적 해석을 위한 것이었으며, 그는 "양상 논리로서의 수학" 해석으로 추상적 대상의 존재를 함축할 필요가 없다고 믿었다.

퍼트넘은 또한 수학이 물리학 및 다른 경험 과학과 마찬가지로 엄격한 논리적 증명과 "준경험주의" 방법을 모두 사용한다는 견해를 가졌다. 예를 들어, 페르마의 마지막 정리는 정수 n>2에 대해 xn+yn=zn을 만족하는 양의 정수 x, y, z 값이 없다고 명시한다. 앤드루 와일스가 1995년 모든 n>2에 대해 이를 증명하기 전에도, 많은 n 값에 대해 증명되었다. 이러한 증명들은 해당 분야의 추가 연구를 촉발했으며, 정리의 준경험적 합의를 형성했다. 그러한 지식은 엄격하게 증명된 정리보다 더 추측적이지만, 다른 수학적 아이디어를 개발하는 데 여전히 사용되었다.

콰인-퍼트넘 불가결성 논증은 수학 철학에서 매우 영향력이 있었으며, 현대 철학에서 논증의 지속적인 논쟁과 발전을 촉발했다. 스탠퍼드 철학 백과사전에 따르면, 이 분야의 많은 사람들은 이를 수학적 실재론에 대한 최고의 논증으로 간주한다. 주요 반론은 수학이 과학에 필수적이지 않다고 주장하는 하트리 필드와, 수학이 과학에 필수적이라 하더라도 우리가 수학적 실재론을 받아들여야 하는지에 대해 이의를 제기하는 페넬로페 매디와 엘리엇 소버로부터 나온다.

2.4. 인식론

인식론에서 퍼트넘은 "통 속의 뇌" 사고 실험(데카르트의 악마 가설의 현대화된 버전)에 기반한 회의주의적 시나리오에 대한 논증으로 유명하다. 이 논증은 어떤 "미친 과학자"에 의해 육체 없는 "통 속의 뇌"로 놓여 있다는 의심을 일관되게 할 수 없다는 것이다.

이는 지시의 인과설에서 파생된다. 단어는 항상 그것이 만들어진 대상의 종류, 즉 사용자가 또는 사용자의 조상이 경험했던 대상의 종류를 지시한다. 따라서 어떤 사람, 예를 들어 메리가 "통 속의 뇌"이고, 그녀의 모든 경험이 미친 과학자가 만든 배선 및 기타 장치를 통해 수신된다면, 메리의 뇌에 대한 개념은 실제 뇌를 지시하지 않는다. 왜냐하면 그녀와 그녀의 언어 공동체는 그러한 것을 경험한 적이 없기 때문이다. 그녀에게 뇌는 실제로 배선을 통해 그녀에게 전달되는 이미지일 뿐이다. 마찬가지로, 그녀의 통에 대한 개념도 실제 통을 지시하지 않는다. 따라서 만약 그녀가 통 속의 뇌로서 "나는 통 속의 뇌이다"라고 말한다면, 그녀는 실제로는 "나는 통-이미지 속의 뇌-이미지이다"라고 말하는 것이며, 이는 모순적이다. 반면에 그녀가 통 속의 뇌가 아니라면, 그녀가 통 속의 뇌라고 말하는 것은 여전히 모순적이다. 왜냐하면 그녀는 실제로는 그 반대를 의미하기 때문이다. 이는 인식론적 외재론의 한 형태이다. 즉, 지식이나 정당화는 마음 외부의 요인에 의존하며 순전히 내적으로만 결정되지 않는다.

퍼트넘은 이 논증의 실제 목표가 회의주의가 아니라, 그러한 회의주의적 시나리오가 가능하다고 암시하는 형이상학적 실재론이었다고 명확히 했다. 이러한 종류의 실재론은 세계를 인식하는 방식과 세계가 실제로 존재하는 방식 사이에 간극이 존재한다고 가정하므로, "통 속의 뇌"와 같은 회의주의적 시나리오(또는 데카르트의 악마)는 강력한 도전을 제시한다. 퍼트넘은 그러한 시나리오가 불가능하다고 주장함으로써, 세계에 대한 개념과 세계가 존재하는 방식 사이의 간극이라는 개념이 불합리하다는 것을 보여주려 한다. 사람은 현실을 "신과 같은 시점"에서 볼 수 없다. 사람은 자신의 개념적 체계에 한정되며, 따라서 형이상학적 실재론은 거짓이다.

퍼트넘의 통 속의 뇌 논증은 비판을 받기도 했다. 크리스핀 라이트는 퍼트넘의 통 속의 뇌 시나리오가 전반적인 회의주의를 반박하기에는 너무 좁다고 주장한다. 사람이 최근에 통 속에 육체 없이 놓인 뇌일 가능성은 의미론적 외재론에 의해 약화되지 않는다. 만약 어떤 사람이 통 속에 갇히기 전에 평생을 통 밖에서-영어를 사용하고 외부 세계와 정상적으로 상호작용하며-살았다면, 그들이 통 안에서 깨어났을 때, 그들의 단어와 생각(예: "나무"와 "풀")은 여전히 통 속에 갇히기 전에 지시했던 외부 세계의 대상이나 사건을 지시할 것이다.

2.5. 형이상학 및 존재론

1970년대 후반과 1980년대에 걸쳐, 수학적 논리학의 결과와 콰인의 일부 아이디어에 자극받아, 퍼트넘은 오랫동안 옹호해왔던 형이상학적 실재론-외부 세계의 범주와 구조가 인간 정신의 개념화와 인과적으로나 존재론적으로 독립적이라는 견해-을 포기하고, "내재적 실재론" 또는 "실용적 실재론"이라고 부르는 다소 다른 견해를 채택했다. 내재적 실재론은 세계가 인간 정신과 "인과적으로" 독립적일 수 있지만, 세계의 구조-그것의 종류, 개별자 및 범주로의 분할-는 인간 정신의 기능이며, 따라서 세계는 "존재론적으로" 독립적이지 않다는 견해이다. 이 일반적인 아이디어는 이마누엘 칸트의 세계에 대한 우리의 지식이 "사고의 범주"에 의존한다는 아이디어의 영향을 받았다.

퍼트넘에 따르면, 형이상학적 실재론의 문제는 지시와 진리의 가능성을 설명하지 못한다는 것이다. 형이상학적 실재론에 따르면, 우리의 개념과 범주는 외부 세계에 내재된 미리 구조화된 범주, 종류 및 개별자와 어떤 신비한 방식으로 일치하기 때문에 지시한다. 그러나 세계가 특정 구조와 범주로 "나뉘고", 마음이 세계를 그 자체의 범주와 구조로 나누며, 이 두 "나눔"이 완벽하게 일치하는 것이 어떻게 가능할까? 답은 세계가 미리 구조화되어 있지 않으며, 인간 정신과 그 개념적 체계가 세계에 구조를 부과해야 한다는 것이다. 이성, 진리, 역사(Reason, Truth, and History영어)에서 퍼트넘은 진리를 자신이 "이상화된 합리적 수용 가능성"이라고 부르는 것과 동일시했다. 이 이론은 어떤 믿음이 이상적인 인식적 조건 하에서 누구에게나 받아들여질 수 있다면 그것이 진리라는 것이다.

넬슨 굿맨은 1956년 사실, 허구, 예측(Fact, Fiction and Forecast영어)에서 유사한 개념을 제시했다. 굿맨은 "우리는 실제를 많은 가능한 세계 중 하나로 생각하게 되었다. 우리는 그 그림을 다시 그려야 한다. 모든 가능한 세계는 실제 세계 안에 있다"고 썼다. 퍼트넘은 이러한 형태의 사회 구성주의를 거부했지만, 현실에 대한 많은 올바른 설명이 있을 수 있다는 아이디어는 유지했다. 이러한 설명 중 어느 것도 세계의 "유일하고 참된" 설명이라고 과학적으로 증명될 수 없다. 따라서 그는 "개념적 상대주의"를 받아들였다. 이는 예를 들어 부분론적 합이 존재하는지, 또는 시공간 점이 개별자인지 단순한 한계인지 여부가 선택이나 관습의 문제일 수 있다는 견해이다.

커티스 브라운은 퍼트넘의 내재적 실재론을 주관적 관념론의 위장된 형태로 비판했으며, 이 경우 전통적인 관념론에 대한 비판에 취약하다고 주장했다. 특히, 이는 독아론의 함정에 빠진다. 즉, 주관적 관념론이 주장하듯이 존재가 경험에 의존한다면, 어떤 사람의 의식이 존재를 멈추면 우주의 나머지 부분도 존재를 멈출 것이라는 것이다. 퍼트넘 읽기(Reading Putnam영어)에서 사이먼 블랙번에게 답변하면서 퍼트넘은 내재적 실재론을 포기했는데, 이는 그것이 마음과 세계 사이의 관계에 대한 "인지적 인터페이스" 모델을 가정했기 때문이다. 윌리엄 제임스와 실용주의자들의 영향이 커지면서 그는 이 관계에 대한 직접적 실재론적 견해를 채택했다. 그는 한때 정신적 표상, 감각 자료, 또는 마음과 세계 사이의 다른 매개체가 없다고 주장했다. 그러나 2012년까지 그는 이러한 입장을 "거래주의"(transactionalism영어)로 선회하여 포기했다. 이 견해는 지각 경험이 세계와 관련된 거래이며, 이러한 거래가 기능적으로 설명될 수 있다는 것을 받아들인다(세계적 항목과 지향적 상태가 기능의 명세에서 참조될 수 있다면). 이러한 거래는 더 나아가 감각질(qualia)을 포함할 수 있다. 그는 내재적 실재론을 포기했지만, 어떤 주어진 사물이나 시스템도 정확히 하나의 완전하고 올바른 방식으로 설명될 수 있다는 생각에는 여전히 저항했다. 그는 검증주의의 모든 형태와 세계를 "만드는" 것에 대한 모든 논의를 거부하면서 더 넓은 의미에서 형이상학적 실재론을 받아들이게 되었다.

2.6. 과학 철학

퍼트넘은 과학적 진리의 지위, 과학적 방법론, 그리고 양자역학의 해석에 대한 다양한 관점을 제시했다.

2.6.1. 양자역학 해석

그의 경력 동안 퍼트넘은 양자역학의 해석에 대해 다양한 입장을 지지했다. 1960년대와 1970년대에 그는 양자 논리 전통에 기여했으며, 양자 이론의 명백한 역설을 해결하는 방법은 명제의 진리값이 추론되는 논리적 규칙을 수정하는 것이라고 주장했다. 퍼트넘의 이 주제에 대한 첫 시도는 1965년 "철학자가 양자역학을 다시 본다"(A Philosopher Looks at Quantum Mechanics영어)였고, 이어서 1969년 에세이 "논리는 경험적인가?"(Is Logic Empirical?영어)가 나왔다. 그는 수년 동안 다양한 버전의 양자 논리를 발전시켰지만, 1990년대에는 낸시 카트라이트, 마이클 레드헤드 등의 비판으로 인해 이를 포기했다. 2005년, 그는 다세계 해석이 의미 있는 확률을 산출할 수 있는 방법을 찾을 수 없었기 때문에 이를 거부한다고 썼다. 그는 드 브로이-봄 이론과 기라르디, 리미니, 베버의 자발적 붕괴 이론이 모두 유망하지만, 특수 상대성 이론의 대칭성 요구 사항과 완전히 일치하도록 만들 수 있을지 불분명하다는 점에서 불만족스럽다고 보았다.

2.7. 신실용주의와 철학적 접근

1970년대 중반, 퍼트넘은 현대 분석 철학의 "과학주의"와 윤리학 및 일상적 관심사보다 형이상학에 초점을 맞추는 경향에 대해 점차 환멸을 느꼈다. 그는 또한 윌리엄 제임스와 존 듀이의 저작을 읽으면서 사실-가치 이분법이 존재하지 않는다는 확신을 갖게 되었다. 즉, 규범적 (예: 윤리적, 미학적) 판단은 종종 사실적 근거를 가지며, 과학적 판단은 규범적 요소를 포함한다는 것이다. 한동안 루트비히 비트겐슈타인의 영향 아래, 퍼트넘은 철학 자체에 대한 다원주의적 견해를 채택했으며, 대부분의 철학적 문제들을 철학자들이 일상 언어를 맥락에서 벗어나 사용함으로써 만들어낸 개념적 또는 언어적 혼란에 불과하다고 보게 되었다. 루스 애나 퍼트넘과 힐러리 퍼트넘이 데이비드 매카서가 편집한 실용주의에 관한 논문집 삶의 방식으로서의 실용주의: 윌리엄 제임스와 존 듀이의 지속적인 유산(Pragmatism as a Way of Life: The Lasting Legacy of William James and John Dewey영어)은 2017년에 출판되었다.

퍼트넘의 마지막 저작들 중 다수는 일반 사람들의 관심사, 특히 사회 문제에 초점을 맞추었다. 예를 들어, 그는 민주주의의 본질, 사회 정의, 종교에 대해 썼다. 그는 또한 위르겐 하버마스의 사상을 논의했으며, 대륙 철학의 영향을 받은 논문들을 작성했다.

3. 수학 및 컴퓨터 과학 기여

힐러리 퍼트넘은 철학 외 분야에서도 중요한 수학 및 컴퓨터 과학 분야의 업적을 이뤘다.

3.1. 힐베르트의 열 번째 문제

수학자로서 퍼트넘은 수학의 힐베르트의 열 번째 문제 해결에 기여했다. 이 문제(현재는 마티야세비치 정리 또는 MRDP 정리로 알려짐)는 1970년 유리 마티야세비치에 의해 해결되었는데, 그의 증명은 퍼트넘, 줄리아 로빈슨, 마틴 데이비스의 이전 연구에 크게 의존했다.

3.2. 데이비스-퍼트넘 알고리즘

컴퓨터 과학에서 퍼트넘은 1960년 마틴 데이비스와 함께 개발한 불 만족성 문제(SAT) 해결을 위한 데이비스-퍼트넘 알고리즘으로 알려져 있다. 이 알고리즘은 주어진 불 표현식을 만족시켜 전체 표현식이 참이 되도록 하는 참 또는 거짓 값의 집합이 있는지 여부를 찾는다. 1962년, 그들은 조지 로게만과 도널드 W. 러브랜드의 도움을 받아 이 알고리즘을 더욱 정교화했다. 이는 DPLL 알고리즘으로 알려지게 되었다. 이 알고리즘은 효율적이며, 여전히 대부분의 완전한 SAT 해결사의 기반을 이룬다.

퍼트넘은 계산 가능성 이론에서 분기된 분석적 계층의 구조, 구성 가능성 계층과의 연결, 그리고 그 튜링 차수를 연구했다. 그는 구성 가능성 계층의 많은 수준이 정수의 부분집합을 추가하지 않는다는 것을 보여주었다. 나중에 그의 학생 조지 불로스와 함께, 그러한 첫 번째 "비-인덱스"가 분기된 분석의 큰 가산 서수 β0라는 것을 보여주었다(이는 Lβ가 완전한 2차 산술의 모델인 가장 작은 β이다). 또한, 그의 학생 리처드 보이드와 구스타프 헨젤과의 별도 논문에서, 데이비스-모스토프스키-클리니 초산술적 계층의 산술적 차수 계층이 β0까지 자연스럽게 확장될 수 있음을 입증했다.

4. 평가 및 영향

힐러리 퍼트넘의 사상은 철학계에서 큰 평가를 받았지만, 동시에 많은 비판과 논란의 대상이 되기도 했다. 그의 끊임없는 철학적 입장 변화는 그 자체로 논쟁의 여지를 남겼다.

4.1. 비판과 논란

아이러니하게도 퍼트넘 자신의 철학을 가장 철저하게 비판한 것은 바로 퍼트넘 자신이었다. 그는 자주 자신의 견해를 바꾸고 이전에 옹호했던 입장을 공격했다. 그럼에도 불구하고, 다른 철학자들과 과학자들로부터도 그의 견해에 대한 많은 중요한 비판이 제기되었다. 예를 들어, 다중 실현 가능성에 대한 비판이 있다. 만약 다중 실현 가능성이 사실이라면 신경과학 연구와 실험이 불가능해질 것이라는 주장이다. 윌리엄 벡텔과 제니퍼 문데일은 신경과학에서 그러한 연구를 수행하기 위해서는 뇌 구조에 보편적인 일관성이 존재하거나 존재한다고 가정해야 한다고 주장한다. 뇌 구조의 유사성(또는 상동성)이 종간 일반화를 가능하게 한다. 만약 다중 실현 가능성이 경험적 사실이라면, 한 종의 동물(또는 한 유기체)에 대해 수행된 실험 결과는 다른 종(또는 같은 종의 다른 유기체)의 행동을 설명하기 위해 일반화될 때 의미가 없을 것이다. 재그원 김, 데이비드 루이스, 로버트 리처드슨, 패트리샤 처칠랜드 또한 다중 실현 가능성에 대해 비판적인 입장을 취했다.

기능주의에 대한 주요 비판 중 하나는 퍼트넘 자신에 의해 제기되었다(쌍둥이 지구 사고 실험). 그러나 기능주의는 다른 학자들로부터도 비판을 받아왔다. 존 설의 중국어 방 논증(1980)은 사고가 기능의 집합으로 표현될 수 있다는 주장을 직접적으로 공격한다. 이 논증은 순전히 기능적인 시스템으로 지능적인 행동을 모방할 수 있지만, 어떠한 해석이나 이해도 없이 가능하다는 것을 보여주기 위해 고안되었다. 네드 블록 또한 기능주의에 반대하는 여러 다른 논증을 제시했다.

퍼트넘은 많은 점에서 입장을 바꾸었지만, 의미론적 전체론의 개념을 일관되게 옹호했다。 그러나 의미론적 전체론은 마이클 더밋, 제리 포더, 어니스트 레포어 등에 의해 문제점이 지적되었다. 첫째, 그들은 의미론적 전체론이 사실이라면, 언어 사용자가 언어의 표현 의미를 어떻게 학습할 수 있는지 이해하는 것이 불가능하다고 주장한다. 둘째, 의미론적 전체론은 두 화자가 동일한 표현을 사용할 때 어떻게 동일한 것을 의미할 수 있는지, 따라서 그들 간의 의사소통이 어떻게 가능한지 설명하지 못한다.

또한 통 속의 뇌 논증도 비판을 받았다. 크리스핀 라이트에 따르면, 퍼트넘의 통 속의 뇌 시나리오가 전반적인 회의주의를 반박하기에는 너무 좁다. 사람이 최근에 통 속에 육체 없이 놓인 뇌일 가능성은 의미론적 외재론에 의해 약화되지 않는다.

수학 철학 분야에서는 스테판 야블로가 콰인과 퍼트넘의 불가결성 정리가 수학적 실체가 정말로 필수적인지 증명할 수 없다고 주장했다. 야블로의 논증은 복잡하지만, 결론적으로 "이것은 실재한다"는 표현의 발생을 "이것은 실재한다고 가정한다"는 표현의 발생으로 단순히 대체하는 것만으로도 완전히 동일한 논리적 결론에 도달할 수 있다는 것이다.

마지막으로, 커티스 브라운은 퍼트넘의 내재적 실재론을 위장된 주관적 관념론의 한 종류에 불과하다고 비판했다. 브라운의 주장이 옳다면, 관념론에 대해 전통적으로 제기되었던 비판이 내재적 실재론에도 적용될 것이다. 특히 독아론의 함정에 빠진다는 것이다. 즉, 주관적 관념론이 주장하듯이 존재가 경험에 의존한다면, 어떤 사람의 의식이 존재를 멈추면 세계 전체도 마찬가지로 존재를 멈출 것이라는 것이다.

4.2. 영향

퍼트넘은 현대 심리 철학, 언어 철학, 수학 철학, 컴퓨터 과학 등 여러 학문 분야에 걸쳐 광범위한 지적 영향을 미쳤다. 그의 다중 실현 가능성과 기능주의에 대한 논의는 심신 문제에 대한 현대적 접근의 토대를 마련했으며, 인지 과학의 발전에 크게 기여했다. 의미론적 외재론과 쌍둥이 지구 사고 실험은 언어의 의미와 정신적 내용이 외부 환경에 의해 결정된다는 혁신적인 관점을 제시하여 언어 철학에 큰 변화를 가져왔다.

또한 콰인-퍼트넘 불가결성 논증은 수학적 실재론에 대한 가장 강력한 논증 중 하나로 평가받으며 수학 철학 분야에서 활발한 논쟁을 촉발했다. 데이비스-퍼트넘 알고리즘과 그 후속인 DPLL 알고리즘은 불 만족성 문제 해결의 핵심 도구로 자리매김하며 컴퓨터 과학 분야에 실질적인 영향을 미쳤다. 그의 통 속의 뇌 논증은 인식론적 회의주의에 대한 중요한 반박으로 논의되었으며, 형이상학적 실재론에 대한 그의 비판은 실재론 논쟁의 새로운 지평을 열었다. 말년의 신실용주의와 유대교 철학, 윤리학에 대한 관심은 철학이 현실 세계의 문제에 더 깊이 관여해야 한다는 그의 신념을 보여주며, 학문적 경계를 넘나드는 그의 다학제적 접근은 후대 학자들에게 영감을 주었다.

5. 저작

힐러리 퍼트넘이 저술하거나 편집한 주요 저서 및 학술 논문 목록은 다음과 같다.

5.1. 주요 저서

- 논리 철학 (Philosophy of Logic, 1971)

- 수학, 물질, 방법. 철학 논문집, 1권 (Mathematics, Matter and Method. Philosophical Papers, vol. 1, 1975)

- 마음, 언어, 현실. 철학 논문집, 2권 (Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, vol. 2, 1975)

- 의미와 도덕 과학 (Meaning and the Moral Sciences, 1978)

- 이성, 진리, 역사 (Reason, Truth, and History, 1981)

- 실재론과 이성. 철학 논문집, 3권 (Realism and Reason. Philosophical Papers, vol. 3, 1983)

- 실재론의 여러 얼굴 (The Many Faces of Realism, 1987)

- 표상과 실재 (Representation and Reality, 1988)

- 인간적인 얼굴을 가진 실재론 (Realism with a Human Face, 1990)

- 철학 갱신하기 (Renewing Philosophy, 1992)

- 이성의 추구: 스탠리 캐블 기념 에세이 (Pursuits of Reason: Essays in Honor of Stanley Cavell, 1993)

- 단어와 삶 (Words and Life, 1994)

- 실용주의: 열린 질문 (Pragmatism: An Open Question, 1995)

- 세 겹의 끈: 마음, 몸, 세계 (The Threefold Cord: Mind, Body, and World, 1999)

- 계몽주의와 실용주의 (Enlightenment and Pragmatism, 2001)

- 사실/가치 이분법의 붕괴 및 기타 에세이 (The Collapse of the Fact/Value Dichotomy and Other Essays, 2002)

- 존재론 없는 윤리학 (Ethics Without Ontology, 2002)

- 삶의 지침으로서의 유대 철학: 로젠츠바이크, 부버, 레비나스, 비트겐슈타인 (Jewish Philosophy as a Guide to Life: Rosenzweig, Buber, Levinas, Wittgenstein, 2008)

- 과학의 시대의 철학 (Philosophy in an Age of Science, 2012)

- 자연주의, 실재론, 그리고 규범성 (Naturalism, Realism, and Normativity, 2016)

- 삶의 방식으로서의 실용주의: 윌리엄 제임스와 존 듀이의 지속적인 유산 (Pragmatism as a Way of Life: The Lasting Legacy of William James and John Dewey, 2017)

5.2. 주요 편집 저서

- 수학 철학: 엄선된 읽을거리 (Philosophy of Mathematics: Selected Readings, 1964)

- 방법론, 인식론, 과학 철학: 볼프강 슈테그뮐러 기념 에세이 (Methodology, Epistemology, and Philosophy of Science: Essays in Honour of Wolfgang Stegmüller, 1983)

- 인식론, 방법론, 과학 철학: 칼 G. 헴펠 기념 에세이 (Epistemology, Methodology, and Philosophy of Science: Essays in Honour of Carl G. Hempel, 1985)

5.3. 주요 논문 및 에세이

- "언어학에서의 '선천성 가설'과 설명 모델" (The 'Innateness Hypothesis' and Explanatory Models in Linguistics, 1967)

- "정수들의 구성 가능한 집합에 대한 주석" (A note on constructible sets of integers, 1963)

- "정수들의 구성 가능한 집합의 비결정성 차수" (Degrees of unsolvability of constructible sets of integers, 1968, 조지 불로스와 공저)

- "분기된 분석적 계층의 재귀 이론적 특성화" (A recursion-theoretic characterization of the ramified analytical hierarchy, 1969, 리처드 보이드, 구스타프 헨젤과 공저)

- "어떻게 윤리적 문제를 해결하지 않는가" (How Not to Solve Ethical Problems, 1983)

- "민주주의를 위한 교육" (Education for Democracy, 1993)

- "철학자가 양자역학을 (다시) 본다" (A Philosopher Looks at Quantum Mechanics (Again), 2005)

- "논리는 경험적인가?" (Is Logic Empirical?, 1969)

- "양자역학에서 윤리학으로, 그리고 다시 돌아오기" (From Quantum Mechanics to Ethics and Back Again, 2012)