1. 개요

위르겐 하버마스는 1929년 독일에서 태어난 철학자이자 사회학자이다. 그는 비판 이론의 전통을 계승하면서도 이를 새로운 관점으로 재구성한 핵심적인 인물로 평가받는다. 특히 의사소통적 이성과 공론장 이론을 통해 현대 사회의 문제점을 진단하고 해결 방안을 모색했다. 그의 사상은 인식론, 사회 이론의 기초, 진보된 자본주의 사회, 민주주의, 비판적 사회진화적 맥락, 그리고 현대 정치학에 지대한 영향을 미쳤다.

하버마스는 합리적이고 비판적인 소통의 잠재력을 현대 제도와 인간의 이성적 관심사를 논의하고 추구하는 능력 속에서 발현될 수 있다고 보았다. 그는 사회의 합리화 과정에서 도구적 이성이 지배하며 발생하는 문제들을 극복하고, 상호 이해를 바탕으로 하는 의사소통적 합리성을 통해 인간 해방과 보다 인간적이고 정의롭고 평등한 사회를 구현할 수 있다고 주장한다. 그는 제1세대 프랑크푸르트 학파의 비관주의를 비판하며, 계몽주의를 "미완의 기획"으로 보고 이성의 잠재력을 강조했다. 하버마스는 학문적 활동 외에도 당대의 주요 정치 및 사회적 논쟁에 적극적으로 참여하며 공론장 지식인으로서의 역할을 수행했으며, 독일의 민주주의적 정치 문화를 발전시키는 데 크게 기여했다는 평가를 받는다.

2. 생애

2.1. 유년기 및 교육

위르겐 하버마스는 1929년 6월 18일 독일 뒤셀도르프에서 태어났다. 그는 유년 시절 구순구개열이라는 선천적인 신체적 특징을 가지고 있었고, 두 차례의 교정 수술을 받았다. 하버마스는 자신의 언어 장애가 의사소통의 중요성에 대해 다르게 생각하게 했으며, 깊은 의존과 소통의 중요성에 대한 그의 사상 형성에 영향을 미쳤다고 언급했다. 그는 쾰른 근교의 구메르스바흐에서 성장했고, 그의 아버지 에른스트 하버마스는 쾰른 상공회의소의 전무이사였으며, 1933년부터 나치당 당원으로 나치 동조자였다고 하버마스는 회고했다. 하버마스 자신도 히틀러 유겐트의 하위 조직인 독일 소년단의 하급 요원으로 활동했으나, 장애 때문에 정규 복무에 들어가지 않은 것을 다행으로 여겼다.

제2차 세계대전의 종전은 그에게 깊은 영향을 주었으며, 그는 나치 독일 정권의 범죄를 자각하면서 조국 내 민주주의의 중요성에 대한 생각을 깊이하게 되었다. 1949년부터 1954년까지 괴팅겐 대학교 (1949-1950), 취리히 대학교 (1950-1951), 본 대학교 (1951-1954)에서 철학, 역사, 심리학, 독일 문학, 경제학 등을 공부했다. 1954년에는 본 대학교에서 프리드리히 셸링의 사상에 대한 논문인 Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken독일어(절대와 역사: 셸링 사상의 이분법에 대하여)으로 철학 박사 학위를 취득했다. 그의 박사 학위 심사 위원으로는 에리히 로타커와 오스카 베커가 있었다.

2.2. 학문적 경력

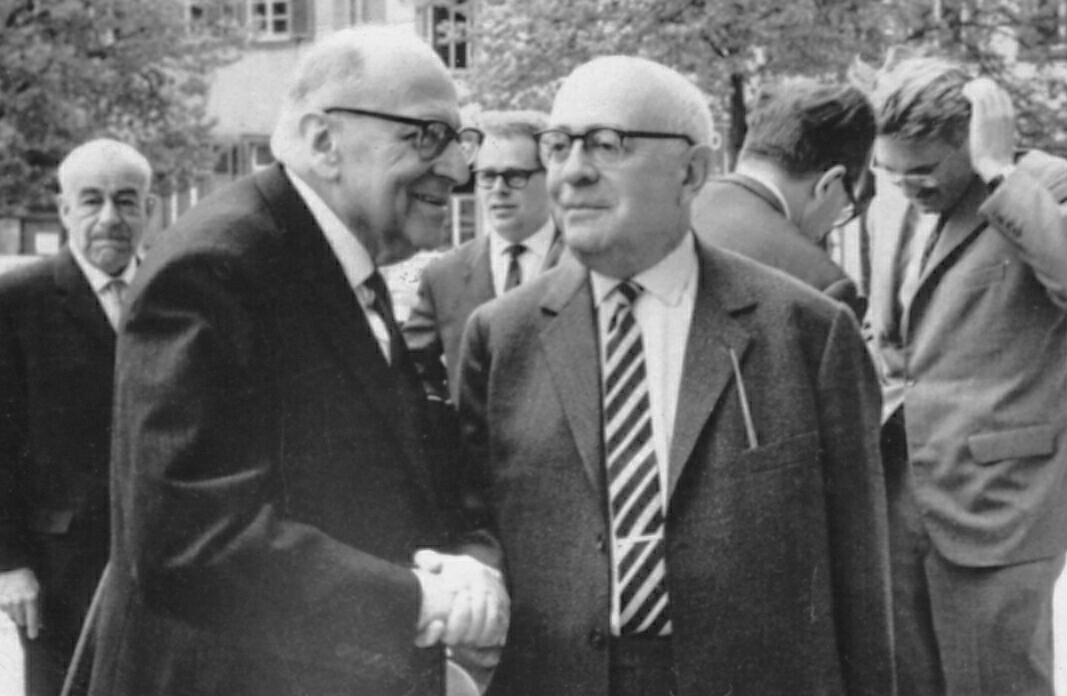

1956년부터 하버마스는 프랑크푸르트 대학교 사회 연구소에서 막스 호르크하이머와 테오도어 아도르노 휘하에서 철학 및 사회학을 연구하며 비판 이론에 입문했다. 그러나 호르크하이머가 자신의 교수 자격 취득 논문에 대해 받아들일 수 없는 수정을 요구하고, 그 자신도 프랑크푸르트 학파가 정치적 회의주의와 현대 문화에 대한 경멸로 마비되었다고 판단하면서 둘 사이에 균열이 생겼다. 결국 그는 볼프강 아벤트로트 지도하에 마르부르크 대학교에서 정치학 분야의 교수 자격 취득 과정을 마쳤다. 그의 교수 자격 취득 논문은 Strukturwandel der Öffentlichkeit. Untersuchungen zu einer Kategorie der bürgerlichen Gesellschaft독일어(공론장의 구조변동: 부르주아 사회의 한 범주에 대한 탐구)로, 18세기 살롱에서부터 자본 중심의 대중 매체의 영향으로 변화한 부르주아 공론장의 사회사를 상세히 다루고 있다. 이 연구는 현대 사회에서 민주주의가 여전히 가능한지, 그리고 여론이 현대 사회에서 어떻게 기능하는지에 대한 의문을 제기했다.

1961년 마르부르크에서 사강사 자격을 얻은 하버마스는 이듬해인 1962년 한스 게오르크 가다머와 카를 뢰비트의 주선으로 하이델베르크 대학교에서 철학 비정년 교수로 임명되었다. 같은 해, 그의 교수 자격 취득 논문 출판으로 독일 학계에서 큰 주목을 받기 시작했다. 1964년, 아도르노의 강력한 지지 아래 하버마스는 프랑크푸르트 대학교로 돌아와 호르크하이머의 철학 및 사회학 교수직을 이어받았다. 철학자 알브레히트 벨머는 1966년부터 1970년까지 프랑크푸르트에서 그의 조교로 일했다.

1960년대 중반부터 하버마스는 서독 학생 운동과의 갈등을 겪었다. 그는 학생들의 폭력 시위를 "좌파 파시즘"이라고 비난하며 맹렬히 공격했고, 이로 인해 학생 운동권으로부터 "부르주아 반동 지식인"으로 매도당했다. 이러한 갈등을 배경으로, 1971년 그는 교수직을 사임하고 슈타른베르크에 위치한 막스 플랑크 연구소 과학기술세계 생활조건 연구소 소장으로 취임하여 1983년까지 연구에 매진했다. 이 기간 동안 그는 자신의 역작인 『의사소통 행위 이론』(1981)을 발표하며 철학적 사유의 정점을 맞이했다.

1983년 프랑크푸르트 대학교 교수로 복귀한 하버마스는 1994년 정년 퇴임할 때까지 활발한 연구 및 저술 활동을 이어갔다. 그는 현재 일리노이주 에번스턴에 위치한 노스웨스턴 대학교의 "영구 방문 교수"이자 뉴욕 시 뉴 스쿨의 "테오도어 호이스 교수" 직을 맡고 있다. 1986년에는 독일 연구 분야에서 가장 높은 영예인 독일 연구협회의 고트프리트 빌헬름 라이프니츠상을 수상했다.

2.2.1. 주요 제자들

하버마스는 교육자로서도 명성이 높았으며, 수많은 저명한 제자들을 양성했다. 그의 주요 제자로는 실용주의 철학자 허버트 슈내델바흐, 정치사회학자 클라우스 오페, 사회철학자 요한 아르나손, 한스-허버트 쾨글러, 사회학 이론가 한스 요아스, 사회 진화 이론가 클라우스 에더, 사회철학자 악셀 호네트, 정치 이론가 데이비드 라스무센, 환경 윤리학자 콘라트 오트, 무정부 자본주의 철학자 한스-헤르만 호페 (이후 하버마스의 사상 대부분을 거부), 미국 철학자 토머스 매카시, 사회 연구의 성찰적 탐구 공동 창시자 제러미 J. 샤피로, 정치 철학자 크리스티나 라퐁, 그리고 암살된 세르비아 총리 조란 진지치 등이 있다.

3. 철학 및 사회 이론

하버마스는 다양한 지적 전통을 바탕으로 포괄적인 철학 및 사회 이론 체계를 구축했다.

3.1. 지적 배경 및 영향

하버마스 철학의 근간은 다음과 같은 다양한 사상가와 학파의 영향을 받았다:

- 임마누엘 칸트, 프리드리히 셸링, G. W. F. 헤겔, 빌헬름 딜타이, 에드문트 후설, 한스 게오르크 가다머로 대표되는 독일 철학.

- 칼 마르크스의 이론과 프랑크푸르트 학파의 비판적 신마르크스주의 (즉, 막스 호르크하이머, 테오도어 아도르노, 허버트 마르쿠제)를 포함하는 마르크스주의 전통.

- 막스 베버, 에밀 뒤르켐, 조지 허버트 미드의 사회학 이론.

- 루트비히 비트겐슈타인, J. L. 오스틴, P. F. 스트로슨, 스티븐 툴민, 존 설의 언어철학 및 언어 행위 이론.

- 장 피아제와 로렌스 콜버그의 발달 심리학.

- 찰스 샌더스 피어스와 존 듀이의 미국 실용주의 전통.

- 탈콧 파슨스와 니클라스 루만의 사회학적 사회 체계 이론.

- 신칸트주의적 사유.

3.2. 의사소통 행위 이론

하버마스의 가장 중요한 공헌은 바로 의사소통적 이성 또는 의사소통적 합리성 개념의 발전이다. 이 개념은 전통적인 합리주의와는 달리, 합리성을 우주의 구조가 아닌 상호 주관적인 언어적 소통의 구조에서 찾는다. 이 사회 이론은 인간 해방의 목표를 추구하며, 포괄적인 보편주의적 도덕적 틀을 유지한다. 이 틀은 모든 언어 행위에는 상호 이해라는 내재적인 목적(그리스어 telos)이 있으며, 인간은 그러한 이해를 달성할 수 있는 의사소통적 능력을 가지고 있다는 보편 화용론 주장에 기반한다. 하버마스는 이 틀을 루트비히 비트겐슈타인, J. L. 오스틴, 존 설의 언어 행위 철학, 조지 허버트 미드의 정신과 자아의 상호작용적 구성에 대한 사회학 이론, 장 피아제와 로렌스 콜버그의 도덕 발달 이론, 그리고 그의 프랑크푸르트 동료이자 학우였던 칼-오토 아펠의 담론 윤리학에서 발전시켰다.

하버마스의 저작들은 칸트와 계몽주의의 전통, 그리고 민주사회주의에 깊이 공명한다. 그는 인간의 이성적 잠재력의 실현, 특히 담론 윤리를 통해 세상을 변화시키고 보다 인간적이고 정의롭고 평등한 사회에 도달할 가능성을 강조한다. 하버마스는 계몽주의가 "미완의 기획"이라고 말했지만, 그것을 폐기하는 것이 아니라 수정하고 보완해야 한다고 주장한다. 이러한 점에서 그는 프랑크푸르트 학파의 과도한 비관주의와 급진주의, 그리고 많은 포스트모더니즘 사유의 과장된 태도를 비판하며 거리를 둔다.

사회학 내에서 하버마스의 주요 공헌은 의사소통적 합리성과 합리화, 그리고 전략적/도구적 합리성과 합리화 사이의 차이에 초점을 맞춘 사회 진화 및 근대화에 대한 포괄적인 이론을 발전시킨 것이다. 여기에는 탈콧 파슨스의 제자였던 니클라스 루만이 개발한 차별화 기반의 사회 체계 이론에 대한 의사소통적 관점에서의 비판도 포함된다. 그의 근대성과 시민 사회에 대한 옹호는 다른 학자들에게 영감을 주었으며, 다양한 형태의 탈구조주의에 대한 주요 철학적 대안으로 간주된다. 그는 또한 후기 자본주의에 대한 영향력 있는 분석을 제시했다.

하버마스는 사회의 합리화, 인간화, 민주화를 인간 종에게 고유한 의사소통 능력에 내재된 합리성의 잠재력을 제도화하는 관점에서 이해한다. 그는 의사소통 능력이 진화 과정을 통해 발달했지만, 현대 사회에서는 시장, 국가, 조직과 같은 주요 사회 영역이 전략적/도구적 합리성에 내맡겨지거나 점유되면서 생활 세계의 논리가 체계의 논리로 대체되어 의사소통 능력이 종종 억압되거나 약화된다고 주장한다.

3.3. 공론장 이론

하버마스는 그의 초기 대표작인 『공론장의 구조변동』에서 18세기 이전 유럽 문화는 한 주체가 청중에게 자신을 압도적으로 "표현"하려 했던 "표현적" 문화에 지배되었다고 주장한다. 예를 들어, 루이 14세의 베르사유 궁전은 방문객의 감각을 압도함으로써 프랑스 국가와 국왕의 위대함을 보여주기 위함이었다. 하버마스는 "표현적" 문화를 마르크스주의 이론에 따른 봉건 제도 발전 단계에 상응하는 것으로 보았으며, 자본주의 발전 단계의 도래가 공론장(Öffentlichkeit독일어)의 등장을 알렸다고 주장한다. Öffentlichkeit독일어으로 특징지어지는 문화에서는 국가의 통제에서 벗어난 공적 공간이 생겨났고, 그곳에서 개인들은 견해와 지식을 교환했다.

하버마스에 따르면, 18세기 유럽에서 신문, 문학 잡지, 독서 클럽, 프리메이슨 조직, 커피하우스의 성장은 모두 다양한 방식으로 "표현적" 문화가 Öffentlichkeit독일어 문화로 점진적으로 대체되었음을 나타낸다. 하버마스는 Öffentlichkeit독일어 문화의 본질적인 특징이 그 "비판적" 성격이라고 주장했다. 한쪽 당사자만 활동하고 다른 쪽은 수동적이었던 "표현적" 문화와 달리, Öffentlichkeit독일어 문화는 개인이 대화에서 만나거나 인쇄 매체를 통해 견해를 교환하는 대화로 특징지어졌다. 하버마스는 영국이 유럽에서 가장 자유로운 국가였기 때문에 공론장 문화가 1700년경 그곳에서 먼저 등장했고, Öffentlichkeit독일어 문화의 성장은 18세기 대부분 동안 대륙 유럽에서 일어났다고 주장한다. 그의 관점에서 프랑스 혁명은 대체로 "표현적" 문화의 붕괴와 그 대체물인 Öffentlichkeit독일어 문화의 등장으로 인해 발생했다. 『공론장의 구조변동』에서 하버마스의 주된 관심사는 서구의 자유 제도의 기만적인 본질을 폭로하는 것이었지만, 그의 책은 프랑스 혁명의 역사학에 큰 영향을 미쳤다.

하버마스에 따르면, 다양한 요인들이 결국 공론장의 쇠퇴를 초래했다. 여기에는 비판적인 공중을 수동적인 소비 공중으로 변모시킨 상업적인 대중 매체의 성장, 그리고 국가와 사회를 너무나 철저히 통합하여 공론장이 위축된 복지 국가의 등장 등이 포함된다. 또한 "공론장"은 공공의 이익을 위한 합리적 합의가 발전하는 공간이라기보다는 국가 자원을 위한 이기적인 경쟁의 장으로 변모했다.

그의 가장 잘 알려진 저서인 『의사소통 행위 이론』(1981)은 탈콧 파슨스의 AGIL 패러다임을 각색한 것이다. 이 책에서 하버마스는 경제적, 행정적 합리화에 의해 강제되는 융통성 없는 방향으로 근대화 과정을 비판했다. 하버마스는 복지 국가, 기업 자본주의, 대량 소비의 발전과 함께 우리의 일상생활이 어떻게 형식적 시스템에 침투당하는지 설명했다. 이러한 상호 강화적인 경향은 공적 생활을 합리화한다. 정당과 이익 집단이 합리화되고 참여 민주주의가 대의 민주주의로 대체되면서 시민들의 참정권이 박탈된다. 결과적으로 공적 영역과 사적 영역, 개인과 사회, 체계와 생활 세계 간의 경계가 약화된다. 공적인 중요 사안이 시민들에 의해 논의되지 않는 곳에서는 민주적인 공적 생활이 발전할 수 없다. "이상적 담화 상황"은 참여자들이 동일한 담화 능력과 사회적 평등을 가지며, 그들의 말이 이데올로기나 다른 오류로 인해 혼란스러워지지 않을 것을 요구한다. 이러한 진리론의 한 버전에서 하버마스는 진리란 이상적 담화 상황에서 합의될 수 있는 것이라고 주장한다.

하버마스는 공론장의 부활 가능성에 대해 낙관적인 입장을 표명했다. 그는 대의 민주주의에 의존하는 국가가 시민들의 동등한 권리와 의무에 기반한 숙의 민주주의에 의존하는 정치적 유기체로 대체될 미래에 대한 희망을 엿본다. 그러한 직접 민주주의 중심 체제에서는 공적인 중요 사안에 대한 토론과 그 토론이 의사 결정 과정에 영향을 미치는 메커니즘을 위해 활동적인 공론장이 필요하다.

하버마스는 공론장이 민주주의 과정에서 중요한 역할을 한다고 보았다. 공론장은 시민들이 자신의 의견, 관심사, 필요를 담론적으로 표현할 수 있는 민주적 공간 또는 담화의 장이다. 공론장은 민주주의의 필수 조건이며, 시민들이 정치적 불안감을 소통하는 곳이다. 또한 공론장은 시민들이 국가나 정부에 대해 자유롭게 입장을 표명하고 주장할 수 있는 공간이다. 공론장은 단순히 물리적인 공간이나 합법적인 기관 또는 조직을 의미하는 것이 아니라, 시민들 간의 소통 그 자체이다. 공론장은 자유롭고 개방적이며 투명해야 하며, 정부의 개입이나 자율성을 가져서는 안 된다. 또한 모든 사람이 쉽게 접근할 수 있어야 한다. 이러한 공론장을 통해 시민 사회의 연대 역량이 모여 시장/자본주의 체제와 정치 체제에 맞설 수 있다.

하버마스는 시민 사회의 행위자들이 공론장을 구축하는 다양한 공적 영역을 구분한다. 여기에는 다원성(가족, 비공식 그룹, 자발적 조직 등), 공중성(대중 매체, 문화 기관 등), 사적 영역(개인 및 도덕적 발전 영역), 합법성(일반 법적 구조 및 기본권) 등이 포함된다. 따라서 공론장은 하나가 아니라 시민 사회 내에 다양한 형태로 존재한다고 볼 수 있다. 공론장은 제한될 수 없으며, 어디에서나 존재한다. 사람들이 함께 모여 관련 주제에 대해 토론하는 곳이라면 어디든 공론장이 존재한다. 또한 공론장은 시장이나 정치적 이해관계에 얽매이지 않으므로, 무한하다.

3.4. 비판 이론과 근대성

하버마스는 프랑크푸르트 학파의 비판 이론을 계승하면서도, 그들의 비관주의와 목적 합리성 위주의 비판을 넘어선다. 그는 근대의 합리화 과정이 도구적 합리성만을 강조하면서 인간성을 억압하고 소외시키는 역설적 상황을 초래했다고 보았다. 그러나 그는 이를 이성 자체의 결함이 아닌, 이성이 충분히 실현되지 않은 "미완의 근대"에서 비롯된 문제라고 진단했다.

하버마스는 단지 가난과 빈곤이 사라진 상태를 인간의 진정한 해방으로 여기지 않았다. 그는 억압이 사라지고 자유로운 토론과 대화가 가능해야만 비로소 해방된 사회라고 보았으며, 이러한 해방된 사회는 이성을 통한 논쟁과 가르침, 즉 계몽을 통해서만 이루어진다고 주장했다. 그는 비판 이론가들이 회의하고 포스트모더니즘 사상가들이 해체하려 했던 인간의 합리성을 끝까지 포기하지 않았으며, 현대 문명의 여러 문제들은 이성 자체의 결함에서라기보다 아직 이성이 충분히 실현되지 않은 탓에 발생한 것이라고 강조했다. 그의 사상은 근대 이성의 잠재력을 긍정하고, 이를 통해 사회를 변혁하려는 노력을 담고 있다.

3.5. 재구성적 과학

하버마스는 "재구성적 과학"이라는 개념을 도입하여 두 가지 목적을 추구한다. 첫째, "일반 사회 이론"을 철학과 사회 과학 사이에 위치시키고, 둘째, "거대 이론화"와 "경험 연구" 사이의 단절을 재정립하는 것이다.

"합리적 재구성" 모델은 생활 세계("문화", "사회", "개성")의 "구조"와 각 "기능"(문화적 재생산, 사회적 통합, 사회화)에 대한 연구의 주요 흐름을 나타낸다. 이를 위해 "모든 생활 세계에 종속된 구조"의 "상징적 표상"(내적 관계)과 사회 시스템 전반의 "물질적 재생산"(사회 시스템과 환경 간의 외적 관계) 사이의 변증법이 고려되어야 한다.

이 모델은 특히 "사회 진화 이론"에 적용된다. 이는 사회문화적 생활 형태의 계통 발생론("인간화")에 대한 필수 조건의 재구성에서 시작하여 하버마스가 원시, 전통, 근대, 현대 형성으로 세분한 "사회 형성"의 발전에 대한 분석까지 확장된다.

이론은 생활 세계와 사회 체계(그리고 그 안에서 "생활 세계의 합리화"와 "사회 체계의 복잡성 증가") 사이의 분화를 통해 하버마스가 요약한 "사회 형성"의 "발전 논리 재구성" 모델을 형식화하려는 시도이다. 또한 "역사적 과정"의 "역학 설명"에 대한 방법론적 명확화, 특히 진화론의 명제에 대한 "이론적 의미"를 제시한다. 독일의 사회학자가 "사후 합리적 재구성"과 "체계/환경 모델"이 완전한 "역사학적 적용"을 가질 수 없다고 생각하더라도, 이러한 모델은 "역사적 설명"의 논증 구조에서 일반적인 전제로 작용한다.

4. 주요 논쟁 및 대외 활동

하버마스는 당대의 주요 학문적 논쟁과 정치사회적 문제에 적극적으로 개입하며 공론장 지식인으로서의 역할을 수행했다.

4.1. 주요 철학자들과의 논쟁

4.1.1. 실증주의 논쟁

실증주의 논쟁은 1961년부터 1969년까지 사회과학 방법론을 둘러싸고 칼 포퍼와 한스 알베르트로 대표되는 비판적 합리주의자들과 테오도어 아도르노, 위르겐 하버마스로 대표되는 프랑크푸르트 학파 사이에 벌어진 정치철학적 논쟁이다. 이 논쟁은 독일 사회학계 전반에 걸쳐 광범위한 논의로 발전했다.

4.1.2. 하버마스와 가다머

하버마스와 한스 게오르크 가다머 사이에는 해석학의 한계에 대한 논쟁이 있었다. 가다머는 1960년에 자신의 주저 『진리와 방법』을 완성했으며, 이후 사회를 비판할 수 있는 진정으로 객관적인 입장을 찾기 위해 역사와 문화를 초월하는 가능성에 대해 하버마스와 논쟁했다.

1960년대 동안 가다머는 하버마스를 지지하며 막스 호르크하이머의 반대에도 불구하고 하버마스가 교수 자격을 마치기 전에 하이델베르크 대학에 자리를 제안할 것을 옹호했다. 두 철학자는 모두 실증주의를 비판했지만, 1970년대에 들어서면서 철학적 의견 불일치가 발생했다. 이 의견 불일치는 가다머의 철학적 영향력 범위를 확장시켰다. 해석학적 전통에서 출발하여 그리스 실천 철학으로 회귀하는 등 근본적인 동의가 있었음에도 불구하고, 하버마스는 가다머의 전통과 편견에 대한 강조가 권력의 이데올로기적 작동을 간과하게 만들었다고 주장했다. 하버마스는 가다머의 접근 방식이 사회의 이데올로기 원천에 대한 비판적 성찰을 가능하게 하지 못한다고 보았다. 그는 가다머가 전통에 대해 독단적인 입장을 옹호하여 이해의 왜곡을 식별하기 어렵게 만들었다고 비난했다. 가다머는 이에 대해 해석학의 보편적 본질을 거부하는 것이 더 독단적인 입장이라고 반박하며, 주체가 과거로부터 자유로울 수 있다는 기만을 긍정하는 것이라고 주장했다.

4.1.3. 하버마스와 푸코

미셸 푸코의 "권력 분석"과 "계보학" 사상 또는 위르겐 하버마스의 "의사소통적 이성"과 "담론 윤리학" 사상 중 어느 것이 사회 내 권력의 본질에 대한 더 나은 비판을 제공하는지에 대한 논쟁이 있다. 이 논쟁은 권력, 이성, 윤리, 근대성, 민주주의, 시민 사회, 사회적 행위 등의 질문과 관련하여 하버마스와 푸코의 중심 사상을 비교하고 평가한다.

4.1.4. 하버마스와 아펠

하버마스와 칼-오토 아펠은 모두 탈형이상학적이고 보편적인 도덕 이론을 지지하지만, 이 원리의 본질과 정당화에 대해서는 의견을 달리한다. 하버마스는 이 원리가 인간 활동의 초월적 조건이라는 아펠의 견해에 동의하지 않는 반면, 아펠은 이를 주장한다. 두 사람은 서로의 입장을 비판한다. 하버마스는 아펠이 초월적 조건에 너무 집착한다고 비판하는 반면, 아펠은 하버마스가 비판적 담론을 충분히 중요하게 여기지 않는다고 주장한다.

4.1.5. 하버마스와 롤스

하버마스와 존 롤스 사이에는 논쟁이 있다. 이 논쟁은 문화적 다원주의의 조건 하에서 정치 철학이 현대 자유 민주주의의 규범적 토대를 밝히는 것을 목표로 할 때, 어떻게 정치 철학을 수행해야 하는지에 대한 문제에 초점을 맞춘다. 하버마스는 롤스의 견해가 인민 주권 사상과 일치하지 않는다고 보는 반면, 롤스는 정치적 정당성은 오로지 건전한 도덕적 추론의 문제이거나, 그의 이론에서 민주적 의지 형성이 부당하게 격하되었다고 주장한다.

4.1.6. 하버마스와 데리다

하버마스와 자크 데리다는 1980년대에 시작되어 1990년대 후반에 상호 이해와 우정으로 발전하여 데리다가 사망한 2004년까지 이어진 일련의 논쟁에 참여했다. 두 사람은 하버마스가 1984년 프랑크푸르트 대학교에서 데리다를 초청하여 강연하게 하면서 처음 접촉했다. 이듬해 하버마스는 『근대성의 철학적 담론』에 "기원의 시간화된 철학을 넘어서: 데리다"라는 에세이를 발표하여 데리다의 방법론이 사회 비판의 토대를 제공할 수 없다고 비판했다. 데리다는 하버마스를 예로 들며 "나를 철학을 문학으로, 논리를 수사학으로 축소한다고 비난한 이들은... 분명히 나를 읽기를 조심스럽게 피했다"고 언급했다. 데리다가 1989년에 최종 반박을 한 후 두 철학자는 논쟁을 이어가지 않았지만, 데리다가 묘사했듯이 학계의 여러 그룹이 "우리가 개인적으로나 직접적으로 참여하지 않은 일종의 '전쟁'을 수행했다."

1990년대 후반, 하버마스는 두 사람 모두 강연 중이던 한 미국 대학의 파티에서 데리다에게 접근했다. 그 후 파리에서 저녁 식사를 함께했고, 이후 많은 공동 프로젝트에 참여했다. 2000년에는 프랑크푸르트 대학교에서 철학, 권리, 윤리, 정치 문제에 대한 공동 세미나를 개최했다. 2000년 12월 파리에서 하버마스는 조셉 코헨과 라파엘 자구리-오를리가 주최한 '유대성. 자크 데리다에게 묻다' 회의에서 "윤리적 질문에 답하는 방법"이라는 제목으로 강연했다. 하버마스의 강연 후, 두 사상가는 하이데거와 윤리의 가능성에 대해 매우 열띤 토론을 벌였다. 이 회의록은 2002년 에디시옹 갈릴레(파리)에서 출판되었고, 이후 2007년 포덤 대학교 출판부에서 영어로 출판되었다.

9·11 테러 이후, 데리다와 하버마스는 지오반나 보라도리의 『테러 시대의 철학: 위르겐 하버마스와 자크 데리다와의 대화』에서 9/11과 테러와의 전쟁에 대한 각자의 견해를 밝혔다. 2003년 초, 하버마스와 데리다는 다가오는 이라크 전쟁에 강력히 반대하는 활동을 펼쳤다. 이후 『옛 유럽, 새 유럽, 핵심 유럽』이라는 책으로 출판된 선언문에서 두 사람은 미국 외교 정책에 맞설 수 있는 힘을 만들기 위해 유럽 연합 국가들의 더 긴밀한 통합을 촉구했다. 데리다는 이 책에 2003년 2월 하버마스의 선언("2월 15일, 또는 유럽인들을 묶어주는 것: 핵심 유럽에서 시작되는 공동 외교 정책을 위한 탄원")에 대한 전폭적인 지지를 표명하는 서문을 썼는데, 이 선언은 조지 W. 부시 행정부의 다가오는 이라크 전쟁에 대한 유럽 국가들의 지지 요구에 대한 반응이었다.

4.2. 역사학자 논쟁 (Historikerstreit)

하버마스는 학자일 뿐만 아니라 공론장의 지식인으로도 유명하다. 특히 1980년대에는 대중 매체를 활용하여 독일의 역사학자 에른스트 놀테, 미하엘 슈튀르머, 클라우스 힐데브란트, 안드레아스 힐그루버를 공격했다. 하버마스는 1986년 7월 11일 디 차이트지에 "일종의 손해배상 합의"라는 제목의 페예톤 (독일 신문의 문화 및 예술 비평 에세이)에서 이 역사학자들에 대한 자신의 견해를 처음으로 표명했다. 하버마스는 놀테, 힐데브란트, 슈튀르머, 힐그루버가 나치 시대에 대한 "사과적인" 역사 서술을 하고 있으며, 1945년 이래 존재했던 독일의 "서구 개방"을 "닫으려" 한다고 비판했다.

하버마스는 놀테, 슈튀르머, 힐데브란트, 힐그루버가 나치 통치와 홀로코스트를 독일 역사의 주류에서 분리하려 하고, 나치즘을 볼셰비즘에 대한 반응으로 설명하려 하며, 제2차 세계대전 중 독일 국방군의 명성을 부분적으로 회복시키려 한다고 주장했다. 하버마스는 슈튀르머가 독일 역사에 "대리 종교"를 만들려 하고 있으며, 이는 독일군 동부 전선의 마지막 날을 미화하는 힐그루버의 작업과 함께 "독일 민족주의 색채를 띤 일종의 나토 철학"으로 기능하려 한다고 썼다. 힐그루버의 "아돌프 히틀러가 유대인을 박멸하려 한 것은 오직 그러한 '인종 혁명'만이 그의 제국(라이히)의 세계 강대국 지위를 영구화할 수 있었기 때문"이라는 진술에 대해 하버마스는 "힐그루버가 동사를 가정법으로 사용하지 않았기 때문에 역사가가 이번에도 특정인의 관점을 채택했는지 알 수 없다"고 썼다.

하버마스는 다음과 같이 썼다: "독일 연방 공화국이 서구의 정치 문화에 무조건적으로 개방한 것은 우리 전후 시대의 가장 위대한 지적 성과입니다. 우리 세대는 특히 이에 대해 자랑스러워해야 합니다. 이 사건은 독일 민족주의 색채를 띤 일종의 나토 철학으로는 안정될 수 없으며, 그래서도 안 됩니다. 독일 연방 공화국의 개방은 우리 수정주의자들이 '유럽에서 독일인의 오래된 지리적 중심 위치'(슈튀르머)와 '파괴된 유럽 중심의 재건'(힐그루버)이라는 지정학적 고동 소리로 우리에게 다시 데우려 하는 중부 유럽 이데올로기를 극복함으로써 정확히 달성되었습니다. 서구와 우리를 멀어지게 하지 않을 유일한 애국심은 헌법 애국주의입니다."

이 "역사가 논쟁"은 결코 일방적인 것이 아니었다. 하버마스 자신도 요아힘 페스트, 하겐 슐체, 호르스트 뮐러, 임마누엘 가이스, 클라우스 힐데브란트와 같은 학자들의 공격을 받았다. 반면에 하버마스는 마르틴 브로샤트, 에버하르트 예켈, 한스 몸젠, 한스-울리히 벨러와 같은 역사학자들의 지지를 받았다.

4.3. 정치 및 사회 문제에 대한 견해

4.3.1. 종교에 대한 관점

하버마스의 종교에 대한 태도는 수년에 걸쳐 변화했다. 분석가 필리프 포르티에르는 하버마스의 종교에 대한 태도를 세 단계로 나눈다. 첫 번째는 1980년대에 젊은 위르겐이 마르크스주의 정신에 따라 종교를 "소외시키는 현실"이자 "통제 도구"로 보며 반대했던 시기이다. 두 번째는 1980년대 중반부터 21세기 초까지로, 그는 더 이상 종교를 논하지 않고 세속주의적 해설자로서 종교를 사적인 삶의 영역으로 국한시켰다. 세 번째는 그때부터 현재까지로, 하버마스는 종교의 긍정적인 사회적 역할을 보게 되었다.

1999년 인터뷰에서 하버마스는 다음과 같이 말했다:

"근대의 규범적 자기 이해에 있어 기독교는 단순한 선구자나 촉매 이상으로 기능했다. 자유와 연대적 공동체 생활, 자율적인 삶의 태도와 해방, 개인의 양심 도덕, 인권, 그리고 민주주의라는 이상을 낳은 보편주의적 평등주의는 유대교의 정의 윤리와 기독교의 사랑 윤리의 직접적인 유산이다. 이 유산은 본질적으로 변함없이 지속적인 비판적 재수용과 재해석의 대상이 되어왔다. 오늘날까지 이에 대한 대안은 없다. 그리고 탈국가적 상황의 현존하는 도전 앞에서 우리는 과거와 마찬가지로 이 본질에서 영양을 얻어야 한다. 그 외의 모든 것은 한가로운 포스트모더니즘적 잡담에 불과하다."

하버마스의 이 발언은 여러 기사와 책에서 종종 잘못 인용되어 "기독교, 그 외에는 아무것도 아니다, 서구 문명의 벤치마크인 자유, 양심, 인권, 그리고 민주주의의 궁극적인 토대이다. 오늘날까지 우리에게는 다른 선택지가 없다. 우리는 계속해서 이 근원에서 영양을 공급받는다. 그 외의 모든 것은 포스트모던한 잡담에 불과하다."고 잘못 인용되기도 했다.

2005년 그의 저서 『자연주의와 종교 사이』(Zwischen Naturalismus und Religion)에서 하버마스는 다문화주의와 이민의 결과로 종교적 힘의 영향이 이전 수십 년보다 강해졌으며, 따라서 상호 이해가 필요한 관용이 필요하다고 언급했다. 이는 세속적인 사람들도 공론장에서 종교적인 사람들의 역할을 용인해야 하고 그 반대도 마찬가지여야 한다는 의미이다.

2007년 초, 이그나티우스 프레스는 하버마스와 당시 교황 베네딕토 16세가 된 요제프 라칭거 추기경의 대화록 『세속화의 변증법』을 출판했다. 이 대화는 2004년 1월 14일 뮌헨의 바이에른 가톨릭 아카데미의 초청으로 이루어졌다. 이 대화는 "우리 탈형이상학 시대에 이성과 정돈된 자유의 공적 문화가 가능한가?", "철학은 존재와 인류학에 대한 근거로부터 영구히 단절되었는가?", "이 합리성의 쇠퇴가 종교 자체에 기회인가 심각한 위기인가?"와 같은 현대적 질문들을 다루었다. 이 논쟁에서 하버마스의 변화, 특히 종교의 공적 역할에 대한 재고가 분명해졌다. 하버마스는 자신이 "방법론적 무신론자"로서, 철학이나 사회 과학을 할 때 특정한 종교적 신념에 대해 아무것도 가정하지 않는다고 말했다. 그러나 이러한 관점에서 글을 쓰면서 사회에서 종교의 역할에 대한 그의 발전된 입장은 몇 가지 도전적인 질문으로 이어졌고, 결과적으로 미래 교황과의 대화에서 몇 가지 양보를 하게 되었는데, 이는 근대 문제에 대한 의사소통적 합리적 해결책에 대한 그의 입장을 더욱 복잡하게 만드는 결과를 초래하는 것처럼 보였다. 하버마스는 심지어 스스로를 자유주의 사상가로 여기는 사람들에게도 "공론장에서 종교적 목소리를 배제하는 것은 매우 비자유주의적"이라고 믿는다.

또한 하버마스는 "탈세속화 사회"라는 개념을 대중화했다. 이는 근대성의 사상이 실패했거나 때로는 도덕적으로 실패했다고 인식되는 현 시대를 지칭하며, 계층화나 분리보다는 신앙과 이성 간의 새로운 평화로운 대화와 공존을 통해 서로 배워야 한다는 의미이다.

4.3.2. 사회주의에 대한 관점

하버마스는 생산력의 해방적 잠재력을 과대평가한 마르크스의 사상과 종종 관련되는 전체주의적 관점의 한계에 대해 우려를 표명한 한나 아렌트와 같은 20세기 마르크스 해석가들과 의견을 같이했다. 아렌트는 자신의 저서 『전체주의의 기원』에서 이를 제시했으며, 하버마스는 자신의 저서 『생활세계와 체계: 기능주의적 이성 비판』에서 생활세계의 기능적 환원주의에 대한 비판을 확장한다. 하버마스는 다음과 같이 언급했다:

"...전통적인 마르크스주의 분석은... 오늘날, 우리가 정치경제 비판의 수단을 사용할 때... 더 이상 명확한 예측을 할 수 없습니다. 이를 위해서는 여전히 자기 재생산적인 경제 시스템의 자율성을 가정해야 할 것입니다. 저는 그러한 자율성을 믿지 않습니다. 바로 이러한 이유로 경제 시스템을 지배하는 법칙은 마르크스가 분석했던 것과 더 이상 동일하지 않습니다. 물론 이것이 경제 시스템을 움직이는 메커니즘을 분석하는 것이 잘못되었다는 의미는 아닙니다. 하지만 그러한 분석의 정통적 버전이 유효하려면 정치 시스템의 영향은 무시되어야 할 것입니다."

하버마스는 칼 마르크스와 그의 계급 투쟁 이론을 반박한 것은 "1945년 이래 서구에서 발전해 온 복지 국가에 의한 '계급 갈등의 평화화'"라고 반복해서 주장했으며, 이는 "케인스 경제학의 도구에 의존하는 개혁주의" 덕분이라고 보았다. 이탈리아의 철학자이자 역사가인 도메니코 로수르도는 이러한 주장의 핵심에 대해 "당연히 있어야 할 질문이 부재하다는 점"을 비판했다. 그는 "복지 국가의 도래가 자본주의에 내재된 경향의 불가피한 결과였는가? 아니면 하위 계급의 정치적, 사회적 동원의 결과, 궁극적으로는 계급 투쟁의 결과였는가?"라고 물었다. 로수르도는 "만약 독일 철학자가 이 질문을 던졌다면, 아마도 복지 국가의 영속성을 가정하는 것을 피했을 것이며, 그 불안정성과 점진적인 해체는 이제 모두에게 명백하다"고 주장했다.

4.3.3. 전쟁에 대한 입장

1999년, 하버마스는 코소보 전쟁에 대해 언급했다. 그는 디 차이트지에 기고한 글에서 나토의 유고슬라비아 공습을 옹호하며 논란을 일으켰다.

2002년, 하버마스는 미국이 이라크 전쟁에 참전해서는 안 된다고 주장했다.

2023년 11월 13일, 하버마스는 2023년 하마스의 이스라엘 공격에 대한 이스라엘의 군사적 대응을 지지하는 성명을 발표하며, 가자지구에서의 행동을 학살이라고 부르는 용어를 거부했다.

4.3.4. 유럽 연합에 대한 견해

유럽 부채 위기 동안 하버마스는 앙겔라 메르켈의 유럽 내 리더십을 비판했다. 2013년, 하버마스는 자신의 주장처럼 유럽의 연방주의가 대륙 위기의 근원이라고 주장한 볼프강 슈트레크와 충돌했다. 또한 그는 유럽 연합 국가들이 더 긴밀하게 통합하여 미국 외교 정책에 대항할 수 있는 힘을 형성해야 한다고 주장했다.

5. 수상 및 영예

하버마스는 생전에 수많은 학술 및 문화적 상을 수상하며 그의 지적 공헌을 인정받았다.

- 1974년: 헤겔 상

- 1976년: 지그문트 프로이트 상

- 1980년: 테오도어 아도르노 상

- 1985년: 『Die neue Unübersichtlichkeit』로 Geschwister-Scholl-Preis

- 1986년: 고트프리트 빌헬름 라이프니츠상

- 1987년: 유럽 문화에 대한 탁월한 공헌에 대해 2년마다 수여되는 손닝 상

- 1995년: 칼 야스퍼스 상

- 1999년: 테오도어 호이스 상

- 2001년: 독일서적상인협회 평화상

- 2003년: 아스투리아스 공주 상 사회과학 부문

- 2004년: 교토상 사상·예술 부문 (5000.00 만 JPY)

- 2005년: 홀베르그 국제 기념상 (약 52.00 만 EUR)

- 2006년: 브루노 크라이스키 상

- 2008년: 로카르노 국제 영화제에서 한스 링이어 재단의 유럽 정치 문화상 (5.00 만 EUR)

- 2010년: 더블린 대학교 율리시스 메달

- 2011년: 빅터 프랑클 상

- 2012년: 게오르크 아우구스트 진 상

- 2012년: 하인리히 하이네 상

- 2012년: 뮌헨시 문화 명예상

- 2013년: 에라스무스 상

- 2015년: 클루게 상

- 2021년: 자이드 도서상 (아랍에미리트의 억압적인 비민주적 정치 체제를 이유로 수상 거부)

- 2022년: 변증법 메달

- 2022년: 푸르 르 메리트 훈장

- 2024년: 요한 스키테 정치학상

6. 주요 저서

위르겐 하버마스가 저술한 주요 학술 서적 및 논문들은 다음과 같다.

- Das Absolute und die Geschichte. Von der Zwiespältigkeit in Schellings Denken독일어 (절대와 역사: 셸링 사상의 이분법에 대하여, 1954)

- Student und Politik독일어 (학생과 정치, 1961)

- 『공론장의 구조변동』(Strukturwandel der Öffentlichkeit독일어, 1962) - 시민 사회의 공론장 개념과 그 역사적 변천을 다룸.

- 『이론과 실천』(Theorie und Praxis독일어, 1963)

- 『사회과학의 논리』(Zur Logik der Sozialwissenschaften독일어, 1967)

- 『이데올로기로서의 기술과 과학』(Technik und Wissenschaft als "Ideologie"독일어, 1968)

- 『인식과 관심』(Erkenntnis und Interesse독일어, 1968)

- Protestbewegung und Hochschulreform독일어 (시위 운동과 고등 교육 개혁, 1969)

- Theorie der Gesellschaft oder Sozialtechnologie. Was leistet die Systemforschung?독일어 (사회 이론 또는 사회 기술: 시스템 연구는 무엇을 제공하는가?, 1971) - 니클라스 루만과 공저.

- Philosophisch-politische Profile독일어 (철학적-정치적 프로필, 1971)

- Kultur und Kritik독일어 (문화와 비판, 1973)

- 『후기 자본주의의 정당성 문제』(Legitimationsprobleme im Spätkapitalismus독일어, 1973)

- 『역사적 유물론의 재구성』(Zur Rekonstruktion des Historischen Materialismus독일어, 1976)

- Kommunikation und die Evolution der Gesellschaft독일어 (소통과 사회의 진화, 1976)

- On the Pragmatics of Social Interaction독일어 (사회적 상호작용의 화용론에 대하여, 1976)

- 『의사소통 행위 이론』(Theorie des kommunikativen Handelns독일어, 1981) - 그의 대표작으로 의사소통적 이성 개념을 체계화.

- Kleine politische Schriften I-IV독일어 (소규모 정치 저술 I-IV, 1981)

- 『도덕 의식과 의사소통 행위』(Moralbewusstsein und kommunikatives Handeln독일어, 1983)

- Vorstudien und Ergänzungen zur Theorie des kommunikativen Handelns독일어 (의사소통 행위 이론의 예비 연구 및 보충, 1984)

- Die neue Unübersichtlichkeit. Kleine Politische Schriften V독일어 (새로운 불투명성: 소규모 정치 저술 V, 1985)

- 『근대성의 철학적 담론』(Der philosophische Diskurs der Moderne독일어, 1985)

- Eine Art Schadensabwicklung. Kleine Politische Schriften VI독일어 (일종의 손해 정산: 소규모 정치 저술 VI, 1987)

- 『탈형이상학적 사유』(Nachmetaphysisches Denken. Philosophische Aufsätze독일어, 1988)

- Die nachholende Revolution. Kleine politische Schriften VII독일어 (늦은 혁명: 소규모 정치 저술 VII, 1990)

- Die Moderne - Ein unvollendetes Projekt. Philosophisch-politische Aufsatz독일어 (근대성 - 미완의 기획: 철학적-정치적 에세이, 1990)

- Erläuterungen zur Diskursethik독일어 (담론 윤리학에 대한 해명, 1991)

- Texte und Kontexte독일어 (텍스트와 맥락, 1991)

- Vergangenheit als Zukunft? Das alte Deutschland im neuen Europa? Ein Gespräch mit Michael Haller독일어 (과거가 미래인가? 새로운 유럽의 옛 독일? 미하엘 할러와의 대화, 1991)

- 『사실성과 타당성』(Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskurstheorie des Rechts und des demokratischen Rechtsstaates독일어, 1992) - 법과 민주적 법치 국가의 담론 이론에 대한 연구.

- On the Pragmatics of Communication독일어 (소통의 화용론에 대하여, 1992)

- Multiculturalism : examining the politics of recognition독일어 (다문화주의: 인정의 정치학 검토, 1994) - 에이미 거트먼 외 공저.

- Die Normalität einer Berliner Republik. Kleine Politische Schriften VIII독일어 (베를린 공화국의 정상성: 소규모 정치 저술 VIII, 1995)

- 『타자의 포섭』(Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie독일어, 1996)

- Vom sinnlichen Eindruck zum symbolischen Ausdruck. Philosophische Essays독일어 (감각적 인상에서 상징적 표현으로: 철학적 에세이, 1997)

- Die postnationale Konstellation. Politische Essays독일어 (탈국가적 상황: 정치적 에세이, 1998)

- 『진리와 정당화』(Wahrheit und Rechtfertigung. Philosophische Aufsätze독일어, 1998)

- Religion and Rationality: Essays on Reason, God, and Modernity독일어 (종교와 합리성: 이성, 신, 근대성에 대한 에세이, 1998)

- Zeit der Übergänge. Kleine Politische Schriften IX독일어 (전환의 시간: 소규모 정치 저술 IX, 2001)

- 『인간이라는 자연의 미래』(Die Zukunft der menschlichen Natur. Auf dem Weg zu einer liberalen Eugenik?독일어, 2001)

- Kommunikatives Handeln und detranszendentalisierte Vernunft독일어 (의사소통 행위와 탈초월화된 이성, 2001)

- 테러 시대의 철학: 위르겐 하버마스와 자크 데리다와의 대화 (Philosophy in a time of terror : dialogues with Jürgen Habermas and Jacques Derrida영어, 2003) - 자크 데리다, 지오반나 보라도리 공저.

- 『분열된 서구』(Der gespaltene Westen독일어, 2004)

- 『자연주의와 종교 사이』(Zwischen Naturalismus und Religion. Philosophische Aufsätze독일어, 2005)

- 『옛 유럽, 새 유럽, 핵심 유럽』(Old Europe, New Europe, Core Europe영어, 2005)

- The Divided West독일어 (분열된 서구, 2006)

- 세속화의 변증법 (The Dialectics of Secularization영어, 2007) - 요제프 라칭거와 공저.

- 『아, 유럽』(Ach, Europa. Kleine politische Schriften XI.독일어, 2008)

- Between Naturalism and Religion: Philosophical Essays독일어 (자연주의와 종교 사이: 철학적 에세이, 2008)

- Europe. The Faltering Project독일어 (유럽: 흔들리는 기획, 2009)

- The Crisis of the European Union독일어 (유럽 연합의 위기, 2012)

- Nachmetaphysisches Denken II. Aufsätze und Repliken독일어 (탈형이상학적 사유 II: 에세이와 반박, 2012)

- Im Sog der Technokratie. Kleine politische Schriften XII독일어 (테크노크라시의 소용돌이 속에서: 소규모 정치 저술 XII, 2013)

- Auch eine Geschichte der Philosophie독일어 (철학의 역사 또한: 2019)

- A New Structural Transformation of the Public Sphere and Deliberative Politics독일어 (공론장의 새로운 구조 변동과 숙의 정치, 2023)

7. 평가 및 영향

하버마스는 현대 철학, 사회학, 정치 이론 등 다양한 분야에 지대한 영향을 미쳤으며, 그에 대한 평가는 다층적이다.

7.1. 학문적 영향 및 평가

하버마스는 프랑크푸르트 학파의 제2세대 사상가로서 비판 이론을 계승하고 발전시키는 데 핵심적인 역할을 했다. 그의 『공론장의 구조변동』은 공론장의 개념과 기능에 대한 깊이 있는 역사적, 사회학적 분석을 제시하며 미디어 연구, 커뮤니케이션학, 정치학 등 여러 분야에 큰 영향을 주었다.

특히 그의 『의사소통 행위 이론』은 사회 이론의 새로운 패러다임을 제시한 역작으로 평가받는다. 이 책에서 그는 합리성을 도구적 합리성뿐만 아니라 상호 이해를 추구하는 의사소통적 합리성으로 확장하여, 합리화가 가져오는 사회 병리 현상을 극복하고 생활 세계의 합리화를 통해 인간 해방을 이룰 수 있는 가능성을 제시했다. 이러한 의사소통적 이성 개념은 사회학, 정치 철학, 윤리학 등 다양한 학문 분야에서 광범위하게 논의되고 수용되었다.

하버마스는 계몽주의를 "미완의 기획"으로 재해석하며, 포스트모더니즘의 이성 비판에 대해 이성의 잠재력을 옹호하는 입장을 취했다. 그는 사회의 근대화 과정에서 발생하는 문제들이 이성 자체의 결함이 아니라, 이성이 충분히 실현되지 않은 데서 비롯된다고 보았다. 그의 이러한 입장은 현대 사회에 대한 비관적인 시각을 넘어선 긍정적이고 실천적인 대안을 모색했다는 점에서 높은 평가를 받는다. 그의 숙의 민주주의 이론은 현대 민주주의 이론의 중요한 흐름 중 하나로 자리 잡았다.

7.2. 비판 및 논란

하버마스는 학문적 업적에도 불구하고 여러 논란과 비판에 직면했다. 특히 1960년대 말 서독에서 격화된 학생 운동에 대한 그의 비판은 큰 파장을 일으켰다. 그는 학생들의 폭력적인 시위를 "마조히즘"으로 비난하고, 학생 운동을 "좌파 파시즘"이라고 맹렬히 공격했다. 이러한 발언은 그를 극렬한 학생 운동권의 적으로 만들었고, "부르주아 반동 지식인"으로 매도당하는 결과를 초래했다. 이로 인해 그는 프랑크푸르트 대학교 교수직을 사임하고 막스 플랑크 연구소로 자리를 옮기게 된다.

그러나 이러한 비판은 한편으로 좌익 및 운동권 진영이 자신들의 잘못에 대한 비판을 수용하지 않는 편협성을 지적하는 계기가 되기도 했다. 하버마스의 비판은 시위의 목적이 아닌 방법에 대한 문제 제기로, 합리적인 대화와 논증을 통한 사회 변화를 강조하는 그의 철학적 입장에서 비롯된 것이었다.

7.3. 한국 사회에 미친 영향

하버마스의 사상은 한국 학계와 지성계에도 적지 않은 영향을 미쳤다. 그러나 그의 저서가 한국에 번역되고 소개되는 과정은 다소 순탄치 않았다. 특히 그가 뮌스터 대학교의 송두율 교수의 박사 학위 지도교수였다는 이유로, 1986년까지 그의 서적은 대한민국 내에 입수되지 못했다. 1986년 그의 서적을 번역하려는 시도가 있었으나 무산되었고, 1987년 2월 이후 단행본으로 일부 출간되었음에도 큰 주목을 받지 못했다.

그러나 1994년부터 그의 주요 저서들이 활발하게 번역되어 출간되기 시작하면서, 하버마스의 사상은 한국 사회학, 철학, 정치학 분야에 깊이 스며들었다. 특히 그의 의사소통적 이성과 공론장 이론은 한국의 민주화 과정과 시민 사회 운동의 이론적 토대로 활용되기도 했다.

하버마스는 한국의 정치 및 사회 문제에도 관심을 보였다. 2003년 송두율 교수가 한국 귀국 당시 국가보안법 위반으로 수감되었을 때, 하버마스는 한국 정부의 폭력성과 표현의 자유, 사상의 자유를 존중하지 않는 태도를 강하게 비판했다. 심지어 송두율 교수가 '안중근 평화상'을 받게 되자, 하버마스는 송두율 교수가 직접 감옥 밖으로 외출하여 상을 받는 것으로 오인하여, 그에게 직접 독일 대사관으로 피신하라고 일러주기도 했다고 한다. 이러한 그의 적극적인 개입은 한국 사회의 지식인들에게 큰 반향을 불러일으켰으며, 그의 사상이 단순히 학문적 논의에 그치지 않고 실제 사회 문제에 대한 비판적 참여로 이어질 수 있음을 보여주었다.