1. 개요

케냐 공화국은 동아프리카에 위치한 나라로, 광대한 자연환경, 다양한 민족 구성, 그리고 풍부한 역사를 지닌 국가이다. 수도는 나이로비이며, 인도양에 면해 있어 예로부터 교역의 중심지 역할을 해왔다. 케냐는 선사 시대 인류의 발상지 중 하나로 여겨지며, 이후 여러 민족의 이동과 정착, 스와힐리 문명의 번성, 포르투갈 및 오만의 지배, 그리고 영국의 식민 통치를 거쳐 1963년 독립을 이루었다. 독립 이후 조모 케냐타, 대니얼 아랍 모이, 므와이 키바키, 우후루 케냐타, 윌리엄 루토 대통령 시대를 거치며 정치적, 경제적, 사회적 발전을 모색해왔다.

지리적으로는 눈 덮인 케냐 산에서부터 광대한 사바나, 비옥한 고원, 건조한 사막 지대에 이르기까지 다채로운 모습을 보이며, 이는 다양한 기후와 풍부한 야생 생물의 서식지가 된다. 마사이마라 국립보호구역을 비롯한 여러 국립공원은 세계적인 관광 명소이다. 그러나 삼림 파괴, 밀렵 등 환경 문제 또한 당면 과제이다.

케냐는 대통령 중심제 공화국이며, 다당제 민주주의를 채택하고 있다. 주요 정당들이 정치 과정에 참여하며, 인권 증진을 위한 노력도 지속되고 있다. 대외적으로는 동아프리카 공동체(EAC) 회원국으로서 주변국과의 협력을 중시하며, 영국, 미국, 중국 등 주요 국가들과도 다각적인 관계를 맺고 있다. 대한민국과도 외교 관계를 수립하고 다양한 분야에서 교류하고 있다.

경제적으로는 농업이 여전히 중요한 위치를 차지하며, 차, 커피, 화훼 등이 주요 수출품이다. 관광업 또한 외화 수입의 큰 비중을 차지하며, 최근에는 정보통신기술(ICT) 분야의 성장도 주목받고 있다. '케냐 비전 2030'과 같은 장기 국가 발전 전략을 통해 지속적인 경제 성장을 추구하고 있다.

사회적으로는 키쿠유족, 루히아족, 칼렌진족 등 40여 개가 넘는 다양한 민족이 공존하며, 영어와 스와힐리어가 공용어로 사용된다. 기독교가 다수 종교이며, 이슬람교와 토착 신앙도 존재한다. 교육과 보건 시스템 개선을 위한 노력이 이루어지고 있으나, 기아 문제와 식량 안보, 청년 실업 등 해결해야 할 사회적 과제도 남아 있다.

문화적으로는 응구기 와 티옹오와 같은 세계적인 작가를 배출했으며, 전통 음악과 벵가, 아프로팝 등 대중음악도 활발하다. 특히 육상 분야에서는 세계적인 선수들을 꾸준히 배출하며 스포츠 강국으로서의 면모를 과시하고 있다. 우갈리, 냐마 초마와 같은 전통 음식과 다양한 축제는 케냐의 다채로운 문화를 보여준다. 이 문서는 이러한 케냐의 역사, 지리, 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 측면을 종합적으로 다룬다.

2. 어원

케냐 공화국의 국명 '케냐'는 케냐 산(Mount Kenya)에서 유래했다. 현대적인 국명의 가장 초기 기록은 19세기 독일인 탐험가 요한 루트비히 크라프(Johann Ludwig Krapf)에 의해 작성되었다. 크라프는 캄바족 출신의 장거리 무역상인 추장 키보이 음웬드와(Chief Kivoi Mwendwa)가 이끄는 대상(隊商)과 함께 여행하던 중 산 정상을 보고 그 이름을 물었다. 키보이는 Kĩ-Nyaa키냐아kik 또는 Kĩlĩma- Kĩinyaa킬리마 키냐아kik라고 답했는데, 이는 산봉우리의 검은 바위와 흰 눈의 패턴이 수컷 타조의 깃털을 연상시켰기 때문일 것이다. 고대 기쿠유어에서 '냐가(nyaga)' 또는 더 흔하게는 '마냐가냐가(manyaganyaga)'라는 단어는 극도로 밝은 물체를 묘사하는 데 사용된다. 케냐 산의 경사면에 거주하는 기쿠유족은 이 산을 기쿠유어로 Kĩrĩma Kĩrĩnyaga키리마 키리가냐kik, 문자 그대로 '밝음이 있는 산'이라고 부르며, 엠부족은 Kirinyaa키리냐아emb라고 부른다. 세 이름 모두 같은 의미를 지닌다.

요한 루트비히 크라프는 이 이름을 '케니아(Kenia)'와 '케그니아(Kegnia)' 두 가지로 기록했다. 일부에서는 이것이 아프리카어 발음을 정확하게 표기한 것이라고 말한다. 스코틀랜드의 지질학자이자 박물학자인 조지프 톰슨이 1882년에 그린 지도에는 케냐 산이 '케니아 산(Mt. Kenia)'으로 표시되어 있었다. 산의 이름은 부분을 전체로 나타내는 방식(pars pro toto)으로 국가의 이름으로 받아들여졌다. 초기 식민지 시대에는 이 나라가 동아프리카 보호령(East African Protectorate)으로 불렸기 때문에 공식 명칭으로 널리 사용되지는 않았다. 공식 명칭은 1920년에 케냐 식민지(Colony of Kenya)로 변경되었다.

3. 역사

케냐 지역은 인류의 초기 거주지 중 하나였으며, 오랜 세월 동안 다양한 민족의 이동과 정착, 외부 세력과의 교류를 통해 복잡하고 다층적인 역사를 형성해왔다. 선사 시대의 고고학적 발견부터 스와힐리 해안 문명의 번영, 유럽 열강의 식민 통치와 그에 맞선 독립 투쟁, 그리고 독립 이후 현대 국가로 발전해 온 과정은 케냐의 정체성을 이해하는 데 중요한 열쇠를 제공한다.

3.1. 선사 시대

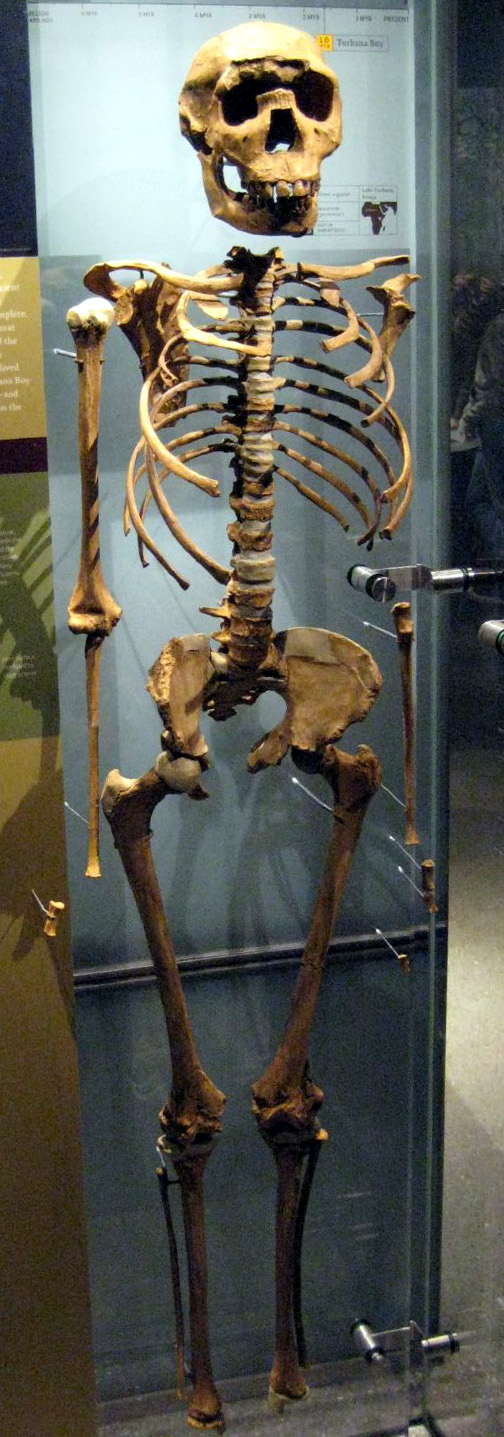

케냐는 플라이스토세에 살았던 호모 하빌리스 (180만 ~ 250만 년 전)와 호모 에렉투스 (190만 ~ 35만 년 전)와 같은 호미니드들이 거주했던 지역으로, 이들은 현생 호모 사피엔스의 직접적인 조상일 가능성이 있다. 1984년 투르카나호에서 진행된 발굴 작업 중, 고인류학자 리처드 리키는 카모야 키메우의 도움을 받아 160만 년 전의 호모 에렉투스 화석인 투르카나 소년을 발견했다. 케냐를 포함한 동아프리카는 현생 인류(호모 사피엔스)가 최초로 거주한 것으로 여겨지는 지역 중 하나이다. 2018년에는 약 32만 년 전으로 거슬러 올라가는 초기 현대적 행동의 증거가 발견되었는데, 여기에는 흑요석과 같은 물품을 포함한 장거리 교역망, 안료 사용, 그리고 발사체 촉 제작 가능성 등이 포함된다. 이 유적지에 대한 2018년 세 편의 연구 저자들은 호모 사피엔스의 출현 시기 즈음에 이미 아프리카에서 복잡하고 현대적인 행동이 시작되었다고 주장한다.

3.2. 신석기 시대와 초기 민족 이동

현재 케냐 지역의 최초 거주민들은 현대의 코이산족과 유사한 수렵채집인 집단이었다. 이들은 이후 아프리카의 뿔 지역에서 온 농경목축을 하는 쿠시어파 (케냐 쿠시어파 사용자의 조상) 민족으로 대체되었다. 홀로세 초기, 지역 기후가 건조한 상태에서 습한 상태로 변하면서 농업과 목축과 같은 문화적 전통이 더 유리한 환경에서 발전할 기회를 제공했다.

기원전 500년경, 나일어족을 사용하는 목축민(케냐 나일어족 사용자의 조상)들이 현재의 남수단에서 케냐로 이주하기 시작했다. 케냐의 나일어족 집단에는 칼렌진족, 삼부루족, 루오족, 투르카나족, 그리고 마사이족이 포함된다.

서기 1천년경에는 반투어를 사용하는 농민들이 이 지역으로 이주해 왔으며, 처음에는 해안을 따라 정착했다. 반투족은 현재의 나이지리아 동부와 카메룬 서부의 베누에강을 따라 서아프리카에서 기원했다. 반투족의 이주는 이 지역에 농업과 철기 제작의 새로운 발전을 가져왔다. 케냐의 반투족 집단에는 키쿠유족, 루히아족, 캄바족, 구시족, 메루족, 쿠리아족, 아엠부족, 암베레족, 와다위다-와투웨타족, 와포코모족, 그리고 미지켄다족 등이 있다.

케냐 내륙의 주목할 만한 선사 시대 유적지로는 투르카나호 서쪽에 위치한 (아마도 고고천문학적 유적지일) 나모라퉁가와 미고리현의 성벽으로 둘러싸인 팀리치 오힝가가 있다.

3.3. 스와힐리 해안 문명과 교역

케냐 해안은 철기 제작자들과 반투족 자급 농민, 사냥꾼, 어부 공동체의 본거지였으며, 이들은 농업, 어업, 금속 생산, 그리고 외국과의 교역으로 경제를 지탱했다. 이 공동체들은 이 지역 최초의 도시 국가들을 형성했으며, 이들은 집합적으로 아자니아로 알려져 있었다.

서기 1세기경, 몸바사, 말린디, 잔지바르와 같은 많은 도시 국가들이 아랍인들과 교역 관계를 맺기 시작했다. 이는 스와힐리 국가들의 경제 성장 증대, 이슬람교의 도입, 스와힐리 반투어에 대한 아랍어의 영향, 문화 전파, 그리고 스와힐리 도시 국가들이 더 큰 교역망의 일원이 되는 결과를 가져왔다. 많은 역사학자들은 오랫동안 이 도시 국가들이 아랍 또는 페르시아 상인들에 의해 세워졌다고 믿었으나, 고고학적 증거는 학자들이 이 도시 국가들을 토착적인 발전으로 인식하게 만들었으며, 교역으로 인한 외래 영향에도 불구하고 반투 문화의 핵심을 유지했다.

DNA 증거에 따르면 스와힐리인들은 아프리카인과 아시아인(특히 페르시아인)의 혼혈 조상을 가지고 있었다. 킬와 술탄국은 중세 시대 술탄국으로, 현대 탄자니아의 킬와 키시와니에 중심을 두었다. 전성기에는 스와힐리 해안 전체, 즉 케냐를 포함한 지역에 걸쳐 권위를 행사했다. 10세기부터 킬와의 통치자들은 정교한 산호 모스크를 건설하고 구리 주화를 도입했다.

스와힐리어는 아랍어, 페르시아어, 그리고 다른 중동 및 남아시아 차용어를 포함한 반투어로서, 나중에 다른 민족들 간의 교역을 위한 링구아 프랑카로 발전했다. 20세기 초부터 스와힐리어는 영어로부터 수많은 차용어와 번역 차용어를 받아들였으며, 그중 다수는 영국 식민 통치 기간에 유래했다.

3.4. 포르투갈의 진출과 오만의 지배

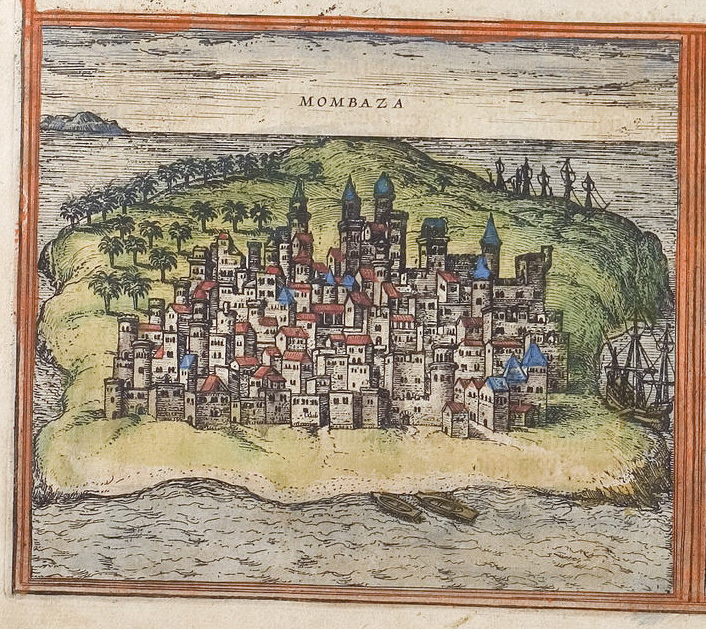

스와힐리인들은 몸바사를 주요 항구 도시로 건설하고 인근 다른 도시 국가들뿐만 아니라 페르시아, 아라비아, 심지어 인도에 있는 상업 중심지들과도 교역 관계를 맺었다. 15세기경, 포르투갈 항해가 두아르테 바르보사는 "몸바사는 교역량이 많은 곳이며, 좋은 항구를 가지고 있어 항상 다양한 종류의 소형 선박들과 소팔라에서 온 대형 선박들, 그리고 캄바이와 멜린데에서 온 다른 선박들, 잔지바르 섬으로 항해하는 다른 선박들이 정박해 있다"고 주장했다.

17세기, 스와힐리 해안은 오만인 아랍인들에게 정복되어 직접적인 지배를 받게 되었고, 이들은 오만과 잔지바르의 농장 수요를 충족시키기 위해 인도양 노예 무역을 확대했다. 처음에는 이 상인들이 주로 오만에서 왔지만, 나중에는 많은 상인들이 잔지바르(예: 티푸팁)에서 왔다. 또한, 포르투갈인들은 영국 폐지론자들에 의한 대서양 노예 무역 중단에 대응하여 오만과 잔지바르 상인들로부터 노예를 사들이기 시작했다.

수 세기 동안 케냐 해안은 많은 상인들과 탐험가들의 방문지였다. 케냐 해안을 따라 늘어선 도시들 중에는 말린디가 있다. 이곳은 14세기부터 중요한 스와힐리 정착지였으며, 한때 아프리카 오대호 지역에서 몸바사와 패권을 다투었다. 말린디는 전통적으로 외국 세력에게 우호적인 항구 도시였다. 1414년, 명나라를 대표하는 중국 상인이자 탐험가인 정화는 그의 마지막 '보물선 항해' 중 하나로 동아프리카 해안을 방문했다. 말린디 당국은 1498년 포르투갈 탐험가 바스쿠 다 가마도 환영했다.

3.5. 19세기 내륙 탐험과 초기 유럽 영향

18세기와 19세기 동안, 마사이족은 루돌프 호(현재의 투르카나호) 북쪽 지역에서 케냐의 리프트 밸리 평원 중부와 남부로 이동했다. 그들의 수는 많지 않았지만, 저항이 거의 없는 평원에서 넓은 땅을 정복할 수 있었다. 난디족은 마사이족에게 저항했고, 타베타족은 킬리만자로 산 동쪽 가장자리의 숲으로 피신했으나, 나중에 천연두의 위협으로 인해 그 땅을 떠나야 했다. 우역이나 흉막폐렴의 발생은 마사이족의 소떼에 큰 영향을 미쳤고, 천연두 전염병은 마사이족 자신들에게 영향을 미쳤다. 마사이족의 라이본(주술사)인 음바티안이 죽은 후, 마사이족은 서로 싸우는 파벌로 나뉘었다. 마사이족은 그들이 정복한 지역에서 많은 갈등을 일으켰지만, 루오족, 루히아족, 구시족과 같은 집단들 간의 협력은 현대 도구에 대한 공유된 어휘와 유사한 경제 체제에서 증명된다. 아랍 상인들은 그 지역에 남아 있었지만, 교역로는 적대적인 마사이족에 의해 방해받았고, 이들 파벌 사이에는 상아 교역이 있었다. 마사이족을 성공적으로 통과한 최초의 외국인들은 독일 선교사 요한 루트비히 크라프와 요하네스 레프만이었으며, 이들은 몸바사에서 멀지 않은 라바이에 선교 기지를 세웠다. 이 두 사람은 케냐 산을 최초로 목격한 유럽인이었다.

3.6. 독일 보호령 (1885년 ~ 1890년)

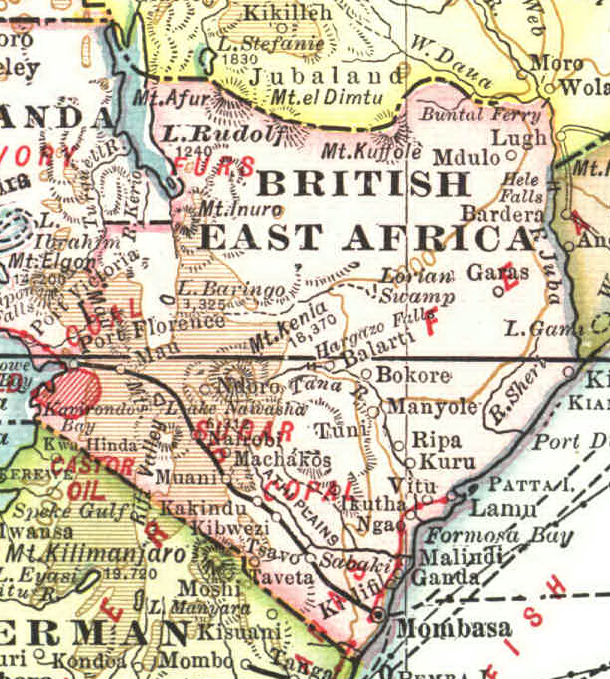

케냐의 식민 역사는 1885년 독일 제국이 잔지바르 술탄의 해안 영토에 보호령을 설치하면서 시작되었고, 1888년 제국 영국 동아프리카 회사(Imperial British East Africa Company)가 도착했다. 제국주의적 경쟁은 헬골란트-잔지바르 조약으로 방지되었고, 독일은 1890년에 동아프리카 해안 영토를 영국에 넘겨주었다.

3.7. 영국령 동아프리카와 케냐 식민지 (1888년 ~ 1962년)

이 시기 케냐는 영국의 통치 하에 놓이며 우간다 철도 건설과 같은 주요 변화를 겪었고, 백인 정착민 중심의 사회 경제 구조가 형성되었다. 또한 제1차 및 제2차 세계 대전은 케냐 사회에 큰 영향을 미쳤다.

3.7.1. 영국 통치 초기와 철도 건설

독일로부터 영국으로의 이전 이후, 케냐를 통과하는 우간다 철도 건설이 이어졌다. 철도 건설은 일부 민족 집단, 특히 1890년부터 1900년까지 오르코이요트 코이탈렐 아랍 사모에이가 이끄는 난디족의 저항을 받았지만, 영국은 결국 철도를 건설했다. 난디족은 철도 건설을 방해하지 못하도록 하기 위해 원주민 보호구역에 배치된 최초의 민족 집단이었다.

철도 건설 기간 동안 인도인 노동자들이 대거 유입되었는데, 이들은 건설에 필요한 숙련 노동력의 대부분을 제공했다. 그들과 그들의 후손 대부분은 나중에 케냐에 남아 이스마일파 무슬림과 시크교 공동체와 같은 여러 독특한 인도인 공동체의 핵심을 형성했다. 차보를 통과하는 철도를 건설하는 동안, 다수의 인도인 철도 노동자들과 현지 아프리카 노동자들이 차보의 식인 사자로 알려진 두 마리의 사자에게 공격을 받았다.

1920년 동아프리카 보호령은 식민지로 전환되었고 케냐의 가장 높은 산의 이름을 따서 케냐로 개명되었다.

3.7.2. 식민 통치 정책과 사회 변화

20세기 초, 내륙 중앙 고원지대는 영국 및 기타 유럽 농장주들에 의해 정착되었으며, 이들은 커피와 차를 재배하여 부유해졌다. 이 시기 변화에 대한 한 식민지 개척자의 관점은 1937년에 출판된 덴마크 작가 카렌 블릭센 남작부인의 회고록 아웃 오브 아프리카에서 찾아볼 수 있다. 1930년대까지 약 3만 명의 백인 정착민들이 이 지역에 거주하며 시장 경제에 대한 기여로 정치적 발언권을 얻었다.

중앙 고원지대는 이미 100만 명이 넘는 키쿠유족의 고향이었으며, 이들 대부분은 유럽식 토지 소유권이 없었고 순회 농민으로 살았다. 정착민들은 자신들의 이익을 보호하기 위해 커피 재배를 금지하고 오두막세를 도입했으며, 토지가 없는 사람들에게는 노동의 대가로 점점 더 적은 토지가 주어졌다. 토지에서 생계를 유지할 능력이 줄어들면서 대규모 도시 이주가 이어졌다. 1950년대에는 케냐에 8만 명의 케냐의 백인 정착민이 거주하고 있었다.

3.7.3. 제1차, 제2차 세계 대전의 영향

제1차 세계 대전이 1914년 8월에 발발했을 때, 영국령 동아프리카(보호령이 일반적으로 알려진 명칭)와 독일령 동아프리카의 총독들은 처음에 젊은 식민지들을 직접적인 적대 행위에서 제외시키기 위해 휴전에 합의했다. 그러나 독일군 사령관 파울 폰 레토프포르베크 중령은 가능한 한 많은 영국 자원을 묶어두기로 결심했다. 독일로부터 완전히 차단된 레토프포르베크는 효과적인 게릴라전을 수행하며 현지에서 조달하고 영국 보급품을 탈취하며 패배하지 않았다. 그는 결국 1918년 휴전 협정이 체결된 지 14일 후에 북로디지아(오늘날의 잠비아)에서 항복했다.

레토프포르베크를 추격하기 위해 영국은 인도에서 영국령 인도 육군을 투입했지만, 도보로 내륙 깊숙이 보급품을 수송하는 엄청난 물류 문제를 극복하기 위해 많은 수의 운반 인부가 필요했다. 운반 부대(Carrier Corps)가 결성되어 궁극적으로 40만 명 이상의 아프리카인을 동원했으며, 이는 그들의 장기적인 정치화에 기여했다.

제2차 세계 대전 동안 케냐는 영국에게 중요한 인력 및 농업 공급원이었다. 케냐 자체는 1940년~1941년 이탈리아 군대가 침공했을 때 연합군과 이탈리아 군대 간의 전투 현장이었다. 와지르와 말린디도 폭격을 당했다.

3.8. 마우마우 봉기 (1952년 ~ 1959년)

1952년 10월부터 1959년 12월까지 케냐는 영국 통치에 반대하는 마우마우 봉기로 인해 비상사태에 처해 있었다. 케냐 토지 자유군(Kenya Land and Freedom Army)으로도 알려진 마우마우는 주로 키쿠유족이었다. 식민 행정부의 탄압 기간 동안 11,000명 이상의 자유 투사와 100명의 영국군, 2,000명의 케냐 충성파 군인이 사망했다. 라리 학살과 홀라 학살을 포함하여 분쟁 양측에서 전쟁 범죄가 자행되었다. 총독은 영국군과 아프리카군, 왕립 아프리카 소총연대를 포함한 병력을 요청하여 확보했다. 영국은 반란 진압 작전을 시작했다. 1953년 5월, 조지 어스킨 장군은 윈스턴 처칠의 개인적인 지원을 받아 식민지 군대의 총사령관으로 임명되었다.

1954년 1월 15일 와루히우 이토테(암호명 "제너럴 차이나")의 체포와 그에 따른 심문은 영국이 마우마우 지휘 구조를 더 잘 이해하게 되는 계기가 되었다. 앤빌 작전은 전쟁 위원회의 승인을 받아 몇 주간의 군사 계획 끝에 1954년 4월 24일에 시작되었다. 이 작전은 사실상 나이로비를 군사적 포위 상태로 만들었다. 나이로비 거주자들은 심사를 받았고 마우마우 지지자로 의심되는 사람들은 구금 수용소로 이송되었다. 8만 명이 넘는 키쿠유족이 재판 없이 구금 수용소에 수용되었으며, 종종 잔혹한 대우를 받았다. 향토 방위대는 영국 육군이나 왕립 아프리카 소총연대와 같은 외국군이 아닌 충성파 아프리카인으로 구성되었기 때문에 정부 전략의 핵심을 이루었다.

1956년 10월 21일 니에리에서 데단 키마티가 체포된 것은 마우마우의 궁극적인 패배를 의미하며 군사 공세를 사실상 종식시켰다. 이 기간 동안 토지 소유권에 대한 상당한 정부 변화가 있었다. 이 중 가장 중요한 것은 스위너튼 계획이었는데, 이는 충성파에게 보상하고 마우마우를 처벌하는 데 모두 사용되었다. 이로 인해 키쿠유족의 약 3분의 1이 독립 당시 어떤 임차 토지 계약도 없이 무산 상태로 남게 되었다.

3.9. 북부 국경지구 소말리족 주민투표 (1962년)

케냐가 독립하기 전, 현재 케냐의 북부 국경지구(Northern Frontier Districts) 지역에 거주하는 소말리족은 영국 정부에 케냐에 포함되지 않도록 청원했다. 식민 정부는 케냐의 소말리족이 소말리아에 합류할 의사가 있는지 확인하기 위해 1962년 케냐 최초의 주민투표를 실시하기로 결정했다.

주민투표 결과 케냐 소말리족의 86%가 소말리아 합류를 원했지만, 영국 식민 행정부는 이 결과를 거부했고 소말리족은 케냐에 남게 되었다.

3.10. 독립 (1963년)

케냐 원주민이 입법위원회에 직접 선출된 최초의 선거는 1957년에 치러졌다.

영국이 "온건한" 지역 경쟁자들에게 권력을 이양하려는 희망에도 불구하고, 정부를 구성한 것은 조모 케냐타의 케냐 아프리카 국민연합(KANU)이었다. 케냐 식민지와 케냐 보호령은 1963년 12월 12일에 모든 케냐에 독립이 부여되면서 각각 종식되었다. 영국은 케냐 식민지에 대한 주권을 양도했다. 잔지바르 술탄은 식민지 독립과 동시에 케냐 보호령에 대한 주권을 중단하여 모든 케냐가 하나의 주권 국가가 되는 데 동의했다. 이리하여 케냐는 1963년 영국 케냐 독립법에 따라 독립 국가가 되었다. 1964년 12월 12일, 케냐는 "케냐 공화국"이라는 이름으로 공화국이 되었다.

동시에 케냐군은 북쪽의 소말리 공화국에 있는 동족들과 합류하기를 원하는 북부 국경지구에 거주하는 소말리 민족 반군들과 시프타 전쟁을 벌였다. 1967년 10월 아루샤 각서 체결로 결국 휴전이 이루어졌지만, 1969년까지 상대적인 불안정이 계속되었다. 추가 침략을 막기 위해 케냐는 1969년 에티오피아와 방위 조약을 체결했으며, 이는 여전히 유효하다.

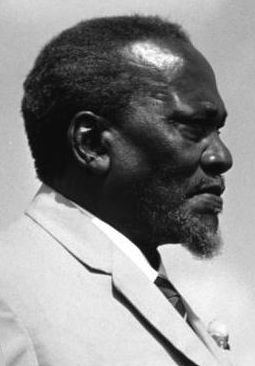

3.11. 조모 케냐타 시대 (1963년 ~ 1978년)

1964년 12월 12일, 케냐 공화국이 선포되었고 조모 케냐타가 케냐의 초대 대통령이 되었다. 케냐타 정권 하에서 정부, 공무원, 재계 전반에 걸쳐 부패가 만연했다. 케냐타와 그의 가족은 1963년 이후 대규모 부동산 매입을 통해 부를 축적하면서 이 부패와 연루되었다. 그들이 중부, 리프트 밸리, 해안 주에서 취득한 토지는 토지 없는 케냐인들 사이에서 큰 분노를 불러일으켰다. 그의 가족은 대통령직을 이용하여 부동산 취득에 대한 법적 또는 행정적 장애물을 우회했다. 케냐타 가족은 또한 해안 호텔 사업에 막대한 투자를 했으며, 케냐타는 개인적으로 레너드 비치 호텔을 소유했다.

케냐타의 엇갈린 유산은 케냐 독립 10주년에 두드러졌다. 1973년 12월 뉴욕 타임스 기사는 케냐타의 지도력과 케냐가 실용주의와 보수주의의 모델로 부상한 것을 칭찬했다. 케냐의 GDP는 연간 6.6%의 비율로 증가했으며, 이는 인구 증가율 3% 이상보다 높은 수치였다. 그러나 국제앰네스티는 인권 침해 측면에서 안정의 대가에 대해 이 기사에 반박했다. 오깅가 오딩가가 시작한 야당인 케냐 인민 연합(KPU)은 키수무 학살 이후 1969년에 금지되었고, KPU 지도자들은 유엔 인권 선언을 심각하게 위반하며 재판 없이 구금되어 있었다. 케냐 학생 연합, 여호와의 증인, 그리고 모든 야당은 불법화되었다. 케냐타는 1978년 8월 22일 사망할 때까지 통치했다.

3.12. 대니얼 아랍 모이 시대 (1978년 ~ 2002년)

조모 케냐타 대통령 사후, 대니얼 아랍 모이가 대통령직을 승계하여 장기 집권했다. 이 시기에는 단일 정당 통치와 권위주의적 통치가 강화되었으나, 후반기에는 국내외적 압력으로 다당제 도입과 정치 개혁의 움직임이 나타났다.

3.12.1. 단일 정당 통치와 정치적 탄압

케냐타가 사망한 후, 대니얼 아랍 모이가 대통령이 되었다. 그는 1979년, 1983년(조기 선거), 1988년에 치러진 선거에서 무투표 당선으로 대통령직을 유지했으며, 이 모든 선거는 단일 정당 헌법 하에서 치러졌다. 1983년 선거는 1년 일찍 치러졌으며, 1982년 8월 2일 실패한 군사 쿠데타의 직접적인 결과였다.

1982년 쿠데타는 하급 공군 군인인 헤제키아 오추카 상병이 주도했으며, 주로 공군 사병들에 의해 실행되었다. 이 쿠데타는 소말리아 출신 베테랑 군 장교인 마하무드 모하메드 총참모장이 지휘하는 군대에 의해 신속하게 진압되었다. 여기에는 경찰의 준군사 조직인 일반 근무 부대(GSU)와 나중에는 정규 경찰이 포함되었다.

1980년 가리사 학살에 이어, 케냐군은 1984년 와지르 현에서 수천 명의 민간인을 대상으로 와갈라 학살을 자행했다. 이 잔학 행위에 대한 공식 조사는 나중에 2011년에 명령되었다.

1988년 선거에서는 유권자들이 비밀 투표 대신 선호하는 후보 뒤에 줄을 서야 하는 믈로롱고(줄서기) 시스템이 도입되었다. 이는 매우 비민주적인 정권의 절정으로 여겨졌으며 헌법 개혁에 대한 광범위한 선동으로 이어졌다. 단일 정당만을 허용하는 조항을 포함한 여러 논쟁적인 조항들이 이후 몇 년 동안 변경되었다.

3.12.2. 다당제 도입과 정치 개혁 시도

1991년, 케냐는 26년간의 일당 통치 이후 다당제 정치 체제로 전환했다. 1992년 10월 28일, 모이는 임기 종료 5개월을 앞두고 의회를 해산했다. 그 결과 대통령뿐만 아니라 모든 의회 의석 선출 준비가 시작되었다. 선거는 1992년 12월 7일에 치러질 예정이었으나 지연되어 12월 29일로 연기되었다. 집권당인 KANU 외에도 FORD 케냐와 FORD 아실리가 선거에 참여했다. 이 선거는 대규모 반대파 협박과 선거 관리인 괴롭힘으로 특징지어졌다. 대통령이 권력을 유지하기 위해 선거 결과를 조작했다는 비난을 받으면서 민족 폭력으로 인한 경제 위기를 초래했다. 이 선거는 케냐에게 전환점이 되었으며, 모이의 지도력과 KANU 통치의 종식의 시작을 의미했다. 모이는 대통령직을 유지했고 조지 사이토티가 부통령이 되었다. KANU는 권력을 유지했지만, 100석을 얻었고 6개 야당에게 88석을 잃었다.

1992년 선거는 25년 이상의 KANU 통치 이후 다당제 정치의 시작을 알렸다. 선거 이후의 충돌로 5,000명이 사망하고 75,000명이 집을 잃었다. 다음 5년 동안, 다음 선거를 준비하기 위해 많은 정치적 동맹이 형성되었다. 1994년, 자라모기 오깅가 오딩가가 사망하고 여러 연합이 그의 FORD 케냐당에 합류하여 새로운 정당인 연합 국가 민주 동맹을 결성했다. 이 정당은 의견 불일치로 어려움을 겪었다. 1995년, 리처드 리키는 사피나당을 결성했지만 1997년 11월까지 등록이 거부되었다.

1996년, KANU는 모이가 또 다른 임기를 대통령으로 유지할 수 있도록 헌법을 개정했다. 그 후, 모이는 1997년에 재선에 출마하여 5번째 임기를 얻었다. 그의 승리는 주요 반대파인 므와이 키바키와 레일라 오딩가로부터 사기라는 강한 비판을 받았다. 이 승리 이후, 모이는 헌법상 또 다른 대통령 임기를 맡을 수 없었다. 1998년부터 그는 2002년 선거에서 우후루 케냐타를 당선시키기 위해 국가의 승계 정치에 영향을 미치려고 시도했다.

3.13. 므와이 키바키 시대 (2002년 ~ 2013년)

2002년 선거를 통해 므와이 키바키가 대통령으로 당선되며 정권 교체가 이루어졌으나, 2007년 대통령 선거는 큰 혼란을 야기했다. 이 시기에는 2010년 신헌법 제정이라는 중요한 정치적 발전도 있었다.

3.13.1. 정권 교체와 연립 정부 구성

우후루 케냐타로 교체하려던 모이의 계획은 실패했고, 야당 연합 "국민 무지개 연합"(NARC)으로 출마한 므와이 키바키가 대통령으로 당선되었다. 데이비드 앤더슨(2003)은 이 선거가 국내외 참관인들에 의해 자유롭고 공정하게 치러졌다고 보고했으며, 이는 케냐 민주주의 발전의 전환점으로 보였다.

2005년, 케냐인들은 1963년 독립 헌법을 새 헌법으로 대체하려는 계획을 거부했다. 그 결과, 2007년 선거는 구 헌법에 명시된 절차에 따라 치러졌다. 키바키는 정치적, 민족적 폭력으로 얼룩진 논란이 많은 선거에서 재선되었다. 주요 야당 지도자인 레일라 오딩가는 선거가 조작되었으며 자신이 정당하게 선출된 대통령이라고 주장했다. 이어지는 폭력 사태로 1,500명이 사망하고 60만 명이 국내 실향민이 되어 케냐 최악의 선거 후 폭력 사태가 되었다. 인명 피해와 실향민 발생을 막기 위해 키바키와 오딩가는 협력하기로 합의했으며, 오딩가는 총리직을 맡았다. 이로써 오딩가는 케냐의 두 번째 총리가 되었다.

2011년 중반, 두 번 연속적인 우기 부족은 60년 만에 동아프리카 최악의 가뭄을 초래했다. 북서부 투르카나 지역은 특히 영향을 많이 받았으며, 그 결과 지역 학교들이 문을 닫았다. 이 위기는 공동 구호 노력 덕분에 2012년 초에 끝난 것으로 알려졌다. 이후 구호 기관들은 관개 수로 파기 및 식물 종자 배포를 포함한 복구 계획으로 중점을 옮겼다.

3.13.2. 2007년 대통령 선거와 케냐 위기

2007년 대통령 선거 결과 논란으로 촉발된 정치적 위기는 케냐 현대사에서 중요한 사건이다. 므와이 키바키 현 대통령과 야당 지도자 레일라 오딩가 간의 치열한 경쟁 끝에 발표된 선거 결과는 광범위한 부정 의혹을 불러일으켰다. 키바키 대통령의 재선이 선언되자, 오딩가 지지자들은 이에 항의하며 시위를 벌였고, 이는 곧 전국적인 민족 갈등과 폭력 사태로 번졌다. 이 위기로 인해 약 1,500명이 사망하고 수십만 명의 국내 실향민이 발생하는 등 심각한 인도주의적 위기가 초래되었다. 국제 사회는 코피 아난 전 유엔 사무총장을 중재자로 파견하여 사태 해결을 위한 노력을 기울였다. 오랜 협상 끝에 키바키 대통령과 오딩가 대표는 권력 분점 합의에 도달하여 연립 정부를 구성하고, 오딩가는 신설된 총리직을 맡게 되었다. 이 케냐 위기는 케냐 사회의 민족적, 정치적 분열을 드러냈으며, 이후 헌법 개혁과 국가 통합을 위한 중요한 계기가 되었다.

3.13.3. 2010년 신헌법 제정

2010년 8월, 케냐인들은 국민투표를 실시하여 대통령 권한을 제한하고 중앙 정부를 이양하는 새 헌법을 통과시켰다. 새 헌법 통과 이후 케냐는 대통령제 대의 민주 공화국이 되었으며, 케냐의 대통령은 국가원수이자 행정부수반이며 다당제의 수장이다. 새 헌법은 또한 행정권이 대통령이 의장을 맡고 의회 외부에서 선출된 사람들로 구성된 내각을 이끄는 행정부에 의해 행사된다고 명시하고 있다. 입법권은 전적으로 의회에 귀속된다. 사법부는 행정부와 입법부로부터 독립적이다.

3.14. 우후루 케냐타 시대 (2013년 ~ 2022년)

우후루 케냐타는 2013년과 2017년 대통령 선거에서 승리하여 집권했다. 이 기간 동안 주요 인프라 개발 정책과 함께 정치적 통합 시도 및 선거 관련 논란이 이어졌다.

3.14.1. 주요 사건과 정치적 변화

키바키의 임기가 2013년에 끝난 후, 케냐는 2010년 헌법이 통과된 후 첫 총선을 치렀다. 우후루 케냐타가 논란이 된 선거 결과에서 승리하여 야당 지도자인 레일라 오딩가의 소송으로 이어졌다. 대법원은 선거 결과를 확정했고 케냐타는 윌리엄 루토를 부통령으로 하여 임기를 시작했다. 이 판결에도 불구하고 대법원과 대법원장은 대통령의 권한을 견제할 수 있는 강력한 기관으로 여겨졌다.

2011년, 케냐는 테러 단체 알샤바브와 싸우기 위해 소말리아에 군대를 파견하기 시작했다.

2013년 7월, 케냐는 다른 동아프리카 국가들과 협력하여 동아프리카 공동체 내에 새로운 동아프리카 공동 시장을 형성했다.

2018년 3월, 케냐타와 그의 오랜 경쟁자인 오딩가 사이의 역사적인 악수는 화해의 시기를 알렸고, 이후 경제 성장과 안정성 증가로 이어졌다. 2019년과 2021년 사이, 케냐타와 오딩가는 "빌딩 브리지 이니셔티브"(BBI)라고 명명된 케냐 헌법의 주요 변경을 추진하기 위해 협력했으며, 그들의 노력은 포용성을 향상시키고 종종 선거 후 폭력으로 이어지는 국가의 승자독식 선거 제도를 극복하기 위한 것이라고 말했다. BBI 제안은 두 명의 부총리가 있는 총리와 공식적인 야당 지도자 창설, 선출된 국회의원 중에서 내각 장관을 선출하는 방식으로의 복귀, 최대 70개의 새로운 선거구 설립, 그리고 ("적극적 조치" 계획 하에) 최대 300명의 비선출 국회의원 추가를 포함한 입법부와 행정부의 광범위한 확장을 요구했다.

비평가들은 이를 정치 왕조에 불필요하게 보상하고 (다음 대통령직을 노리는 오딩가의 경쟁자인) 부통령 윌리엄 루토의 노력을 무디게 하며, 부채에 시달리는 국가에 막대한 비용으로 정부를 부풀리려는 시도로 보았다. 궁극적으로 2021년 5월, 케냐 고등법원은 BBI 헌법 개혁 노력이 진정한 국민 발안이 아니라 정부의 노력이라는 이유로 위헌이라고 판결했다. 법원은 이 시도에 대해 케냐타를 날카롭게 비판하며, 그가 개인적으로 소송을 당하거나 심지어 탄핵될 수 있는 근거를 제시했다(BBI를 통과시킨 의회가 그렇게 할 가능성은 낮았지만). 이 판결은 (곧 퇴임할) 케냐타와 (대통령직을 추구할 것으로 예상되었던) 오딩가 모두에게 큰 패배로 여겨졌지만, 오딩가의 미래 대통령 선거 경쟁자인 루토에게는 이익이 되었다. 2021년 8월 20일, 케냐 항소법원은 BBI 사무국이 항소한 2021년 5월 고등법원 판결을 다시 한번 확정했다.

3.14.2. 주요 정책과 사회 경제적 변화

우후루 케냐타 정부는 '비전 2030' 국가 발전 계획을 지속적으로 추진하며 인프라 개발(특히 표준궤 철도 건설), 보건 서비스 확대, 교육 개혁 등에 중점을 두었다. 이러한 정책들은 일부 경제 성장과 사회 기반 시설 개선을 가져왔지만, 국가 부채 증가와 부패 문제 심화라는 비판도 동시에 받았다. 특히 청년 실업 문제와 물가 상승은 주요 사회적 과제로 남았다. 그럼에도 불구하고, 디지털 경제 육성과 외국인 투자 유치 노력은 긍정적인 변화를 이끌어내려는 시도로 평가받는다.

3.14.3. 2017년 대통령 선거 논란

2017년 대통령 선거에서 케냐타는 재선에 성공했지만, 또다시 논란에 휩싸였다. 오딩가는 다시 한번 선거 결과에 대해 대법원에 소송을 제기하며, 독립 선거 및 경계 위원회의 선거 관리 부실과 케냐타와 그의 정당의 부정행위를 비난했다. 대법원은 선거 결과를 무효화했는데, 이는 아프리카에서 대통령 선거 결과가 무효화된 획기적인 판결이자 세계적으로도 매우 드문 사례 중 하나였다. 이 판결은 대법원의 독립적인 기관으로서의 위상을 공고히 했다. 그 결과, 케냐는 대통령직에 대한 2차 선거를 치렀고, 오딩가가 부정행위를 이유로 참여를 거부한 후 케냐타가 승리했다.

3.15. 윌리엄 루토 시대 (2022년 ~ 현재)

2022년 8월, 윌리엄 루토 부통령이 대통령 선거에서 근소한 차이로 승리했다. 그는 50.5%의 득표율을 기록했다. 그의 주요 경쟁자인 레일라 오딩가는 48.8%의 득표율을 얻었다. 2022년 9월 13일, 윌리엄 루토는 케냐의 제5대 대통령으로 취임했다. 2024년, 루토와 케냐 콴자 연합은 2024년 케냐 금융법안에 대한 국민적 시위에 직면했다.

4. 지리

케냐는 동아프리카에 위치하며 적도에 걸쳐 있어 다양한 지리적 특징을 보인다. 해안의 열대 기후부터 내륙 고원의 온대 및 건조 기후까지 다채로우며, 이러한 환경은 풍부한 야생 생물의 서식지가 된다. 그러나 동시에 여러 환경 문제에 직면하여 보전 노력이 요구된다. 케냐의 면적은 58.04 만 km2로, 세계에서 47번째로 큰 나라이다(마다카스카르 다음). 위도 5°N와 5°S, 경도 34°E와 42°E 사이에 위치한다. 인도양 연안에서 시작하여 낮은 평원이 중앙 고원지대로 이어지며, 이 고원지대는 케냐 열곡에 의해 양분된다. 비옥한 고원은 빅토리아호 주변과 동쪽에 걸쳐 있다.

케냐 고원지대는 아프리카에서 가장 성공적인 농업 생산 지역 중 하나이다. 이 고원지대에는 케냐 최고봉이자 아프리카 대륙에서 두 번째로 높은 봉우리인 케냐 산이 있으며, 높이는 5199 m이고 빙하가 있다. 킬리만자로 산( 5895 m)은 케냐에서 탄자니아 국경 남쪽으로 볼 수 있다.

4.1. 기후

케냐의 기후는 해안을 따라 열대성 기후에서 내륙의 온대성 기후, 그리고 북부와 북동부 지역의 건조 기후에 이르기까지 다양하다. 이 지역은 매달 많은 양의 햇빛을 받는다. 고도가 높은 내륙 지역에서는 밤과 이른 아침에 대체로 시원하다.

"긴 우기"는 3월/4월부터 5월/6월까지이다. "짧은 우기"는 10월부터 11월/12월까지이다. 강우량은 때때로 많으며 종종 오후와 저녁에 내린다. 기후 변화는 강우 기간의 자연스러운 패턴을 바꾸고 있으며, 짧은 우기를 연장시켜 홍수를 유발하고, 가뭄 주기를 10년에서 매년으로 단축시켜 2008년~2009년 케냐 가뭄과 같은 강력한 가뭄을 일으키고 있다.

이 열대성 비가 내리는 달 동안 기온은 계속 높게 유지된다. 가장 더운 시기는 2월과 3월로, 긴 우기로 이어지며, 가장 추운 시기는 7월부터 8월 중순까지이다.

케냐의 기후 변화는 강수량 패턴 변화, 기온 상승, 극심한 기상 현상 빈도 증가 등을 통해 농업, 수자원, 생물 다양성 및 인간 건강에 심각한 영향을 미치고 있다. 특히 농업 의존도가 높은 케냐 경제는 가뭄과 홍수에 취약하며, 이는 식량 안보를 위협하고 빈곤을 심화시킨다.

4.2. 야생 생물

케냐는 마사이마라 국립보호구역을 포함하여 상당한 면적의 토지를 야생 동물 서식지로 할애하고 있으며, 이곳에서는 푸른 누와 기타 소과 동물들이 대규모 연례 이동에 참여한다. 100만 마리 이상의 누와 20만 마리의 얼룩말이 마라강을 건너는 이동에 참여한다.

아프리카의 "빅 파이브" 동물, 즉 사자, 표범, 들소, 코뿔소, 그리고 코끼리는 케냐, 특히 마사이마라에서 찾아볼 수 있다. 다른 야생 동물, 파충류, 조류의 상당수가 케냐의 국립공원과 동물 보호구역에서 발견된다. 연례 동물 이동은 6월에서 9월 사이에 일어나며, 수백만 마리의 동물이 참여하여 귀중한 외국 관광객을 유치한다. 200만 마리의 누가 이웃 탄자니아의 세렝게티에서 케냐의 마사이마라까지 2900 km의 거리를 먹이와 물 공급원을 찾아 끊임없이 시계 방향으로 이동한다. 이 누의 세렝게티 이동은 아프리카의 7대 자연경관 중 하나로 꼽힌다.

케냐는 2019년 산림 경관 보전 지수 평균 점수가 4.2/10으로, 172개국 중 세계 133위를 기록했다.

4.3. 환경 문제와 보전

케냐는 삼림 파괴, 토양 침식, 물 부족, 야생동물 밀렵 등 심각한 환경 문제에 직면해 있다. 인구 증가와 농경지 확장, 땔감 및 숯 생산을 위한 벌목은 삼림 면적 감소의 주요 원인이며, 이는 생물 다양성 손실과 기후 변화의 영향을 심화시킨다. 또한, 과도한 방목과 부적절한 농업 방식은 토양 침식을 가속화하고 토지 황폐화를 초래한다. 물 부족 문제는 특히 건조 및 반건조 지역에서 심각하며, 기후 변화로 인해 더욱 악화될 가능성이 있다. 상아와 코뿔소 뿔을 노린 야생동물 밀렵은 여전히 큰 위협으로 남아 있으며, 이는 관광 산업에도 부정적인 영향을 미친다.

이러한 문제에 대응하기 위해 케냐 정부는 국립공원 및 보호구역 확대, 재식림 사업 추진, 밀렵 단속 강화 등 다양한 보전 노력을 기울이고 있다. 케냐 야생동물 서비스(KWS)는 야생동물 보호 및 관리의 핵심 기관이다. 또한, 지역사회 기반의 자연자원 관리 프로그램과 국제기구 및 비정부기구(NGO)와의 협력을 통해 지속 가능한 환경 관리 방안을 모색하고 있다. 2017년에는 비닐봉투 사용을 전면 금지했으며, 2020년에는 국립공원, 해변, 숲 등 보호구역 내 일회용 플라스틱 사용을 금지하는 등 플라스틱 오염 문제 해결에도 적극적으로 나서고 있다. 2023년에 통과된 법은 기업이 케냐 시장에 출시하는 제품으로 인한 오염과 환경 영향을 적극적으로 줄이도록 의무화하며, 폐기물 수거 및 재활용 계획에 참여하도록 요구하고 있다.

5. 정부와 정치

케냐는 다당제를 채택한 대통령 중심의 공화국으로, 2010년 신헌법을 통해 권력 분립과 지방 자치가 강화되었다. 주요 정당들이 정치 과정에 참여하며, 인권 증진을 위한 노력도 이루어지고 있으나 부패 문제 등 해결해야 할 과제도 남아 있다. 대통령은 국가원수이자 행정부수반이다. 행정권은 정부에 의해 행사된다. 입법권은 정부와 국회 및 상원 모두에 귀속된다. 사법부는 행정부와 입법부로부터 독립적이다. 특히 전 대통령 대니얼 아랍 모이 재임 기간 동안 행정부가 사법부의 업무에 점점 더 개입하고 있다는 우려가 커져 왔다.

국제투명성기구의 부패인식지수(CPI)에 따르면 케냐는 부패 수준이 높다. 이 지수는 여러 국가의 공공 부문 부패 만연도를 측정하려는 지표이다. 2019년 케냐는 이 지수에서 180개국 중 137위를 차지했으며, 100점 만점에 28점을 받았다. 그러나 케냐 정부로부터 부패를 억제하기 위한 몇 가지 상당히 중요한 발전이 있었는데, 예를 들어 새롭고 독립적인 윤리 및 반부패 위원회(EACC) 설립이 있다.

1997년 총선 이후, 케냐 헌법의 보다 포괄적인 개정을 위한 길을 닦기 위해 고안된 케냐 헌법 검토법이 국회에서 통과되었다.

2002년 12월, 케냐는 민주적이고 공개적인 선거를 치렀으며, 대부분의 국제 참관인들은 이 선거가 자유롭고 공정하다고 평가했다. 2002년 선거는 독립 이후 국가를 통치해 온 케냐 아프리카 국민연합(KANU)에서 정당 연합인 국민 무지개 연합(NARC)으로 평화적으로 권력이 이양되었다는 점에서 케냐 민주주의 발전의 중요한 전환점을 기록했다.

므와이 키바키 대통령 하에서 새로운 여당 연합은 경제 성장 창출, 부패 퇴치, 교육 개선, 헌법 개정에 노력을 집중하겠다고 약속했다. 이 약속 중 일부는 지켜졌다. 초등 교육은 무료이다. 2007년 정부는 2008년부터 중등 교육에 막대한 보조금을 지급하여 정부가 모든 수업료를 부담할 것이라고 발표했다.

2013년 3월, 새로운 헌법 하에서 키바키 대통령이 3선 연임 제한으로 출마할 수 없게 되자, 우후루 케냐타 부총리가 출마했다. 그는 50.51%의 득표율로 승리했다.

2014년 12월, 케냐타 대통령은 안보법 개정안에 서명했는데, 이 법의 지지자들은 무장 단체로부터 보호하기 위해 필요하다고 주장했다. 야당 정치인, 인권 단체, 그리고 9개 서방 국가는 이 안보 법안이 민주적 자유를 침해한다고 비판했다. 미국, 영국, 독일, 프랑스 정부도 공동으로 이 법의 잠재적 영향에 대해 경고하는 성명을 발표했다. 주빌리 연합을 통해 이 법안은 나중에 12월 19일 국회에서 격렬한 상황 속에서 통과되었다.

5.1. 정치 체제

케냐는 대통령 중심제 공화국이며, 입법부, 사법부, 행정부 간의 권력 분립 원칙을 채택하고 있다. 2010년에 제정된 신헌법은 대통령의 권한을 일부 제한하고, 의회의 역할을 강화하며, 사법부의 독립성을 보장하는 내용을 담고 있다. 대통령은 국가 원수이자 행정부 수반으로서 국민 직접 선거를 통해 5년 임기로 선출되며, 한 차례 연임이 가능하다. 입법부는 양원제로, 국회(National Assembly)와 상원(Senate)으로 구성된다. 국회의원은 지역구와 여성 대표, 지명직 등으로 구성되며, 상원의원은 각 주(County)를 대표한다. 사법부는 대법원을 최고 법원으로 하며, 법관의 독립적인 판단을 존중한다. 헌법은 또한 국민의 기본권과 자유를 보장하며, 지방 분권을 강화하여 47개 주 정부에 상당한 자치권을 부여하고 있다.

5.2. 주요 정당과 선거

케냐는 다당제 국가로, 수많은 정당이 활동하고 있으나 몇몇 주요 정당이 정치 지형을 주도한다. 전통적으로 정당은 특정 민족 집단의 지지를 기반으로 형성되는 경향이 있었으나, 최근에는 이념과 정책을 중심으로 한 연합 정당의 형태도 나타나고 있다. 주요 정당으로는 역사적으로 케냐 아프리카 국민연합(KANU), 오렌지 민주 운동(ODM), 주빌리당(Jubilee Party), 그리고 최근 부상한 통합 민주 동맹(UDA) 등이 있다.

대통령 선거와 총선은 5년마다 동시에 실시된다. 대통령 선거는 결선투표제를 채택할 수 있으며, 과반수 득표와 함께 전체 47개 주 중 최소 절반 이상의 주에서 25% 이상을 득표해야 당선된다. 선거 과정은 때때로 민족 간 긴장과 부정 시비로 인해 정치적 불안정을 야기하기도 했으며, 2007년과 2017년 대통령 선거 이후에는 심각한 폭력 사태와 법적 분쟁이 발생하기도 했다. 이러한 경험을 바탕으로 선거 관리의 투명성과 공정성을 높이기 위한 노력이 지속되고 있다.

5.3. 인권

케냐의 인권 상황은 복합적이다. 2010년 신헌법 제정 이후 법적, 제도적 개선이 이루어져 표현의 자유, 집회의 자유, 결사의 자유 등 기본적인 인권 보장이 명시되었으나, 실제 이행 과정에서는 여전히 많은 도전 과제에 직면해 있다. 주요 인권 문제로는 과도한 공권력 사용, 경찰 폭력, 사법 외 살해, 고문 및 부당 대우, 표현의 자유 제한, 언론인 및 인권 운동가에 대한 위협 등이 지적되고 있다.

성소수자(LGBT) 권리는 법적으로 인정되지 않으며, 동성애 행위는 형사 처벌 대상이다. 사회적으로도 성소수자에 대한 차별과 편견이 존재한다. 여성에 대한 폭력, 특히 가정 폭력과 성폭력, 그리고 여성 할례(FGM) 문제도 심각한 인권 침해 사례로 남아 있으나, FGM은 법으로 금지되었고 근절을 위한 노력이 진행 중이다.

정부는 케냐 국가인권위원회(KNCHR)와 같은 독립적인 인권 기구를 통해 인권 상황을 감독하고 개선하려는 노력을 보이고 있으며, 다양한 시민 사회 단체들도 인권 증진과 보호를 위해 활발히 활동하고 있다. 그러나 사법 정의 실현의 지연, 부패, 그리고 정치적 영향력으로 인해 인권 침해 가해자에 대한 책임 규명이 제대로 이루어지지 않는 경우가 있다는 비판도 제기된다. 국제 사회는 케냐의 인권 상황 개선을 위해 지속적인 관심과 지원을 보내고 있다.

6. 대외 관계

케냐는 비동맹주의를 기본적인 외교 정책 기조로 삼고 있으나, 실용적인 노선을 추구하며 서방 국가 및 주변 아프리카 국가들과 긴밀한 관계를 유지하고 있다. 유엔, 아프리카 연합(AU), 동아프리카 공동체(EAC), 영연방 등 주요 국제기구의 회원국으로서 적극적으로 활동하며, 특히 동아프리카 지역의 평화와 안정, 경제 통합에 주도적인 역할을 수행하고자 노력한다. 수도 나이로비에는 유엔 환경 계획(UNEP) 본부와 유엔 인간 정주 프로그램(UN-Habitat) 본부가 위치해 있어 국제 외교 무대에서 중요한 위상을 차지한다.

6.1. 주변국과의 관계

케냐는 동아프리카 공동체(EAC)의 핵심 회원국으로서 탄자니아, 우간다, 르완다, 부룬디, 남수단, 콩고 민주 공화국 등 역내 국가들과 정치, 경제, 사회, 문화 등 다방면에서 긴밀한 협력 관계를 발전시켜 나가고 있다. EAC는 공동 시장, 관세 동맹을 넘어 장기적으로 정치 연합을 목표로 하고 있으며, 케냐는 이러한 통합 과정에서 주도적인 역할을 하고 있다.

소말리아와는 국경 문제 및 안보 문제(특히 알샤바브의 위협)로 인해 때때로 긴장 관계가 발생하기도 하지만, 소말리아의 안정과 재건을 위한 국제적 노력에 적극 참여하고 있으며, 군대를 파견하여 아프리카 연합 소말리아 임무(AMISOM, 현재 ATMIS)에 기여하고 있다. 에티오피아와는 전통적으로 우호적인 관계를 유지하며, 특히 안보 및 경제 협력 분야에서 긴밀히 공조하고 있다.

6.2. 주요 국가와의 관계

케냐는 역사적으로 영국과 깊은 관계를 맺고 있으며, 독립 이후에도 영연방 회원국으로서 정치, 경제, 문화적으로 긴밀한 유대감을 이어오고 있다. 영국은 케냐의 주요 교역 상대국이자 투자국 중 하나이다.

미국과는 테러 방지, 안보 협력, 경제 개발, 민주주의 증진 등 다양한 분야에서 전략적 동반자 관계를 구축하고 있다. 미국은 케냐에 대한 주요 원조 공여국이기도 하다.

최근 몇 년간 중국과의 관계가 급속도로 발전하여, 중국은 케냐의 주요 인프라 건설 프로젝트(예: 표준궤 철도)에 대규모 투자를 진행하고 있으며, 교역량도 크게 증가했다. 그러나 이로 인한 부채 문제와 중국의 영향력 확대에 대한 우려도 제기되고 있다.

유럽 연합(EU) 국가들과도 전통적으로 우호적인 관계를 유지하며, 무역, 개발 협력, 인권 및 거버넌스 개선 분야에서 협력하고 있다.

6.3. 대한민국과의 관계

대한민국과 케냐는 1964년 2월 7일 외교 관계를 수립하였다. 이후 양국은 정치, 경제, 문화, 개발 협력 등 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 발전시켜왔다. 수도 나이로비에 주케냐 대한민국 대사관이 설치되어 있으며, 서울에 주한 케냐 대사관이 있다. 양국 간 교역은 꾸준히 증가하는 추세이며, 한국 기업의 케냐 진출도 이루어지고 있다. 개발 협력 분야에서는 한국국제협력단(KOICA)을 통해 교육, 보건, 농업, 기술 훈련 등 다양한 프로젝트가 진행되고 있다. 문화 교류 또한 점차 확대되고 있으며, 케냐 내 한류에 대한 관심도 증가하고 있다. 고위급 인사 교류도 이루어지고 있으며, 국제 무대에서도 상호 협력하고 있다.

7. 군사

케냐 국방군(Kenya Defence Forces, KDF)은 케냐의 군사력을 총괄하는 조직으로, 육군, 해군, 공군으로 구성된다. KDF의 주요 임무는 국가 주권과 영토 보전 수호, 국내 안보 지원, 국제 평화 유지 활동 참여 등이다. 2010년 제정된 케냐 헌법 제241조에 따라 KDF의 설립과 구성이 명시되어 있으며, 2012년 케냐 국방군법(Kenya Defence Forces Act)에 의해 운영된다. 케냐 대통령이 군대의 총사령관을 맡는다.

KDF는 전 세계 평화 유지 임무에 정기적으로 파견된다. 또한 2007년 12월 총선 이후 국가를 휩쓴 폭력 사태의 여파로, 조사위원회인 와키 위원회는 KDF의 준비 태세를 칭찬하고 "임무를 잘 수행했다"고 평가했다. 그럼에도 불구하고, 최근 엘곤 산 지역과 만데라 중앙 지구에서 반란 진압 작전을 수행하는 동안 인권 침해에 대한 심각한 주장이 제기된 바 있다.

케냐의 군대는 케냐의 많은 정부 기관과 마찬가지로 부패 혐의로 얼룩져 왔다. 군대의 작전은 전통적으로 "국가 안보"라는 보편적인 담요에 가려져 있었기 때문에 부패는 대중의 시야에서 숨겨져 있었고, 따라서 대중의 감시와 악명에 덜 노출되었다. 이는 최근에 바뀌었다. 케냐 기준으로 전례 없는 폭로에서, 2010년에는 모병 및 장갑차 조달과 관련하여 신뢰할 만한 부패 주장이 제기되었다. 나아가 특정 조달 결정의 지혜와 신중함에 대해 공개적으로 의문이 제기되기도 했다.

영국 육군 훈련 부대 케냐(BATUK)는 그레이트 리프트 밸리의 건조하고 험준한 지형에서 영국 육군 보병 대대를 훈련하는 데 사용된다.

8. 행정 구역

케냐는 2010년 신헌법에 따라 기존의 8개 주(Province) 중심의 행정 체제에서 47개의 주(County)를 중심으로 하는 지방 분권형 행정 체제로 개편되었다. 각 주는 주지사(Governor)가 이끄는 주 정부와 주의회(County Assembly)를 통해 상당한 자치권을 행사한다. 47개 주는 케냐의 제1차 행정 구역 단위를 형성한다.

케냐의 가장 작은 행정 단위는 '로케이션(Locations)'이라고 불린다. 로케이션은 종종 선거구와 일치한다. 로케이션은 일반적으로 중심 마을이나 도시의 이름을 따서 명명된다. 많은 대도시는 여러 로케이션으로 구성된다. 각 로케이션에는 국가에서 임명한 촌장이 있다.

선거구(Constituencies)는 선거 세분화 단위이며, 각 주는 정수 개의 선거구로 구성된다. 2010년에 임시 경계 위원회가 구성되어 선거구를 검토했으며, 보고서에서 추가로 80개의 선거구를 만들 것을 권고했다. 2013년 선거 이전에는 케냐에 210개의 선거구가 있었다.

8.1. 주와 지방 정부

2010년 신헌법에 따라 케냐는 47개의 주(County)로 구성되며, 각 주는 고유한 정부와 의회를 가지고 지방 자치를 시행한다. 주는 다음과 같다 (괄호 안은 주도).

1. 몸바사(몸바사)

2. 콸레(콸레)

3. 킬리피(킬리피)

4. 타나 리버(홀라)

5. 라무(라무)

6. 타이타-타베타(운다니)

7. 가리사(가리사)

8. 와지르(와지르)

9. 만데라(만데라)

10. 마르사비트(마르사비트)

11. 이시올로(이시올로)

12. 메루(메루)

13. 타라카-니티(카트와나)

14. 엠부(엠부)

15. 키투이(키투이)

16. 마차코스(마차코스)

17. 마쿠에니(워테)

18. 냔다루아(올 칼루)

19. 니에리(니에리)

20. 키리냐가(케루고야)

21. 무랑아(무랑아)

22. 키암부(키암부)

23. 투르카나(로드와)

24. 웨스트포콧(카펜구리아)

25. 삼부루(마라랄)

26. 트랜스은조이아(키탈레)

27. 우아신기슈(엘도레트)

28. 엘게요-마라퀘트(이텐)

29. 난디(캅사벳)

30. 바링고(카바르네트)

31. 라이키피아(루무루티)

32. 나쿠루(나쿠루)

33. 나로크(나로크)

34. 카지아도(카지아도)

35. 케리초(케리초)

36. 보메트(보메트)

37. 카카메가(카카메가)

38. 비히가(음발레)

39. 붕고마(붕고마)

40. 부시아(부시아)

41. 시아야(시아야)

42. 키수무(키수무)

43. 호마베이(호마베이)

44. 미고리(미고리)

45. 키시(키시)

46. 냐미라(냐미라)

47. 나이로비(나이로비)

각 주 정부는 주지사가 이끌며, 주의회와 협력하여 지역 개발, 공공 서비스 제공, 재정 관리 등의 책임을 맡는다. 지방 분권화는 풀뿌리 민주주의를 강화하고 지역 주민의 참여를 확대하며, 보다 균형 있는 국가 발전을 목표로 한다.

8.2. 주요 도시

케냐의 주요 도시들은 정치, 경제, 문화의 중심지 역할을 하며 국가 발전에 기여하고 있다.

- 나이로비 (Nairobi): 케냐의 수도이자 최대 도시로, 동아프리카의 정치, 경제, 금융, 교통의 허브이다. 다양한 국제기구의 본부와 다국적 기업의 아프리카 지사가 위치해 있으며, 현대적인 빌딩과 활기찬 도시 문화, 그리고 인근의 나이로비 국립공원과 같은 독특한 매력을 지니고 있다. 2019년 인구는 약 440만 명이다.

- 몸바사 (Mombasa): 케냐 제2의 도시이자 동아프리카 최대의 항구 도시이다. 인도양 연안에 위치하여 역사적으로 해상 무역의 중심지였으며, 아름다운 해변과 스와힐리 문화 유적으로 유명한 관광지이기도 하다. 2019년 인구는 약 120만 명이다.

- 키수무 (Kisumu): 케냐 제3의 도시로, 빅토리아호 연안에 위치한 항구 도시이자 서부 케냐의 경제 및 교통 중심지이다. 어업과 농업이 발달했으며, 최근에는 관광 산업도 성장하고 있다. 2019년 인구는 약 40만 명이다.

- 나쿠루 (Nakuru): 리프트 밸리 주의 주요 도시로, 나쿠루호 국립공원으로 유명하다. 농업과 제조업이 발달했으며, 최근 도시로 승격되었다. 2019년 인구는 약 57만 명이다.

- 엘도레트 (Eldoret): 서부 고원지대에 위치한 도시로, 농업(특히 밀과 옥수수)과 스포츠(특히 육상)의 중심지로 알려져 있다. 많은 세계적인 육상 선수들을 배출했다. 2019년 인구는 약 48만 명이다.

이 외에도 루이루(Ruiru), 티카(Thika), 키쿠유(Kikuyu), 나이바샤(Naivasha), 가리사(Garissa) 등 다수의 도시들이 각 지역의 중심지 역할을 하며 성장하고 있다.

9. 경제

케냐는 동아프리카의 주요 경제국으로, 농업과 관광업이 전통적으로 중요한 역할을 해왔으며 최근에는 정보통신기술(ICT) 및 금융 서비스업도 성장하고 있다. '케냐 비전 2030'과 같은 국가 발전 전략을 통해 지속적인 경제 성장을 추구하고 있으나, 거시 경제적 도전 과제와 산업 구조 개선의 필요성도 안고 있다. 케냐의 거시 경제 전망은 주로 도로, 철도, 항공 및 수상 운송 인프라 프로젝트와 정보 통신 기술(ICT)에 대한 대규모 투자로 인해 지난 수십 년 동안 꾸준히 견고한 성장을 기록해 왔다. 케냐 경제는 동아프리카에서 가장 크다. 독립 후 케냐는 공공 투자를 통해 급속한 경제 성장을 촉진하고 소규모 자작농 농업 생산을 장려하며 민간 산업 투자에 대한 인센티브를 제공했다. 케냐는 동아프리카 지역의 교통 및 금융 허브이다. 케냐의 금융 부문은 활기차고 잘 발달되어 있으며 다양화되어 지역 및 전 세계적으로 가장 높은 금융 포용성을 자랑한다.

케냐에 대한 외국인 투자는 경제 규모와 발전 수준을 고려할 때 상대적으로 미약하다. 2022년 기준 케냐의 총 외국인 직접 투자(FDI) 잔액은 104.00 억 USD로, 국가 GDP의 9.5%에 불과했다.

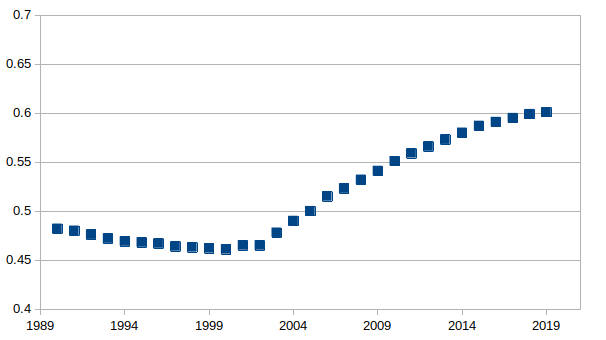

케냐는 인간 개발 지수(HDI)가 0.555(중간)로 세계 186개국 중 145위를 차지했다. 2005년 기준 케냐인의 17.7%가 하루 1.25 USD 미만으로 생활했다. 2014년 최신 데이터에 따르면 인구의 37.5%가 다차원적 빈곤의 영향을 받고 있으며 추가로 35.8%가 이에 취약하다. 2017년 케냐는 세계은행 사업 용이성 지수에서 2016년 113위(190개국 중)에서 92위로 상승했다. 중요한 농업 부문은 가장 덜 발달되고 대체로 비효율적이며, 식량 안보를 확보한 선진국의 3% 미만에 비해 노동력의 75%를 고용하고 있다. 케냐는 일반적으로 프런티어 마켓 또는 때때로 신흥 시장으로 분류되지만 최빈 개발 도상국 중 하나는 아니다.

경제는 관광, 고등 교육 및 통신 분야의 강력한 성과와 가뭄 이후 농업, 특히 중요한 차 부문의 양호한 결과로 많은 확장을 보였다. 케냐 경제는 2007년에 7% 이상 성장했으며 외채는 크게 줄었다. 이는 2007년 12월 논란이 된 대통령 선거 이후 국가를 휩쓴 혼란 이후 즉시 바뀌었다.

지난 10년간 통신 및 금융 활동은 현재 GDP의 62%를 차지한다. GDP의 22%는 여전히 노동력의 75%를 고용하는 신뢰할 수 없는 농업 부문에서 나온다(식량 안보를 달성하지 못한 저개발 경제의 특징). 인구의 일부는 식량 원조에 의존한다. 산업 및 제조업은 가장 작은 부문으로 GDP의 16%를 차지한다. 서비스, 산업 및 제조업 부문은 노동력의 25%만 고용하지만 GDP의 75%에 기여한다.

케냐는 또한 AGOA에 따라 4억 달러 이상의 섬유를 수출한다.

현재는 폐지된 케냐 우편 통신 회사와 같은 국영 기업의 민영화는 동아프리카에서 가장 수익성이 높은 회사인 사파리콤을 탄생시켰으며, 대규모 민간 투자로 인해 부활했다.

2011년 5월 현재 경제 전망은 관광, 통신, 운송, 건설 분야의 확장과 농업 회복에 힘입어 4~5%의 GDP 성장이 예상되어 긍정적이다. 세계은행은 2012년에 4.3% 성장할 것으로 추정했다.

1996년 3월 케냐, 탄자니아, 우간다 대통령은 동아프리카 공동체(EAC)를 재건했다. EAC의 목표에는 관세 및 관세 제도 조화, 인적 자유 이동 및 지역 인프라 개선이 포함된다. 2004년 3월, 세 동아프리카 국가는 관세 동맹 협정에 서명했다.

케냐는 이웃 국가들보다 금융 서비스 부문이 더 발달되어 있다. 나이로비 증권거래소(NSE)는 시가 총액 기준으로 아프리카에서 4위를 차지한다. 케냐 은행 시스템은 케냐 중앙은행(CBK)의 감독을 받는다. 2004년 7월 말 현재 이 시스템은 43개의 상업 은행(2001년 48개에서 감소)과 주택 금융 회사, 4개의 저축 및 대출 협회, 여러 핵심 외환 사무소를 포함한 여러 비은행 금융 기관으로 구성되어 있다.

제1회 케냐 혁신 주간(KIW)은 2021년 12월 6일부터 10일까지 나이로비 로워 카베테에 있는 케냐 정부 학교에서 시작되었다.

2023년 현재, 케냐는 2030년 완공 예정인 세금 면제 산업 단지 5개를 건설 중이다. 또한 향후 20개의 산업 단지를 추가로 개발할 계획이다.

9.1. 거시 경제 동향

케냐의 경제는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 보여왔으나, 국내외 여러 요인으로 인해 변동성을 보이기도 한다. 국내총생산(GDP)은 서비스업, 농업, 제조업 순으로 구성되며, 특히 관광업과 농업(차, 커피, 화훼 등)이 주요 외화 수입원이다. 최근에는 정보통신기술(ICT) 산업과 금융 서비스업의 성장도 두드러진다. 경제 성장률은 정치적 안정, 기후 조건, 국제 원자재 가격 등에 영향을 받는다. 물가 상승(인플레이션)은 주요 경제 문제 중 하나로, 특히 식료품과 에너지 가격 변동이 서민 경제에 큰 영향을 미친다. 실업률, 특히 청년 실업률이 높은 수준을 유지하고 있어 사회적 과제로 남아 있다. 정부는 '케냐 비전 2030'과 같은 장기 발전 계획을 통해 산업 다각화, 인프라 투자 확대, 거버넌스 개선 등을 추진하며 지속 가능한 경제 성장을 목표로 하고 있다. 그러나 높은 국가 부채와 부패 문제는 경제 발전에 제약 요인으로 작용하고 있다는 평가도 있다.

9.2. 주요 산업

케냐 경제는 다양한 산업 분야에 의해 뒷받침되고 있으며, 그중 농업, 관광업, 제조업이 핵심적인 역할을 수행한다. 이들 산업은 국가 GDP 기여, 고용 창출, 외화 획득 측면에서 중요한 위치를 차지하고 있다.

9.2.1. 농업

농업은 서비스 부문 다음으로 케냐 국내 총생산(GDP)에 두 번째로 큰 기여를 하는 분야이다. 2005년 농업(임업 및 어업 포함)은 GDP의 24%, 임금 고용의 18%, 수출 수익의 50%를 차지했다. 주요 환금 작물은 차, 원예 작물, 커피이다. 원예 작물과 차는 주요 성장 부문이며 케냐 수출품 중 가장 가치 있는 두 가지이다. 옥수수와 같은 주요 식량 작물의 생산은 날씨와 관련된 급격한 변동에 따라 달라진다. 생산량 감소는 주기적으로 식량 원조를 필요로 한다. 예를 들어 2004년에는 케냐의 간헐적인 가뭄으로 인해 식량 원조가 필요했다.

국제 반건조 열대작물 연구소(ICRISAT)가 이끄는 컨소시엄은 특히 건조한 지역에서 농부들이 옥수수 대신 새로운 비둘기콩 품종을 재배하도록 돕는 데 어느 정도 성공을 거두었다. 비둘기콩은 가뭄에 매우 강하므로 연간 강우량이 650 mm 미만인 지역에서 재배할 수 있다. 연속적인 프로젝트는 지역 종자 생산 및 유통 및 마케팅을 위한 농업 딜러 네트워크의 성장을 촉진하여 콩류의 상업화를 장려했다. 생산자와 도매업자를 연결하는 이 작업은 나이로비와 몸바사에서 현지 생산자 가격을 20~25% 인상하는 데 도움이 되었다. 비둘기콩의 상업화는 이제 일부 농부들이 휴대폰에서 생산적인 토지 및 가축에 이르는 자산을 구입할 수 있게 하고 빈곤에서 벗어날 수 있는 길을 열어주고 있다.

차, 커피, 사이잘, 제충국, 옥수수, 밀은 아프리카에서 가장 성공적인 농업 생산 지역 중 하나인 비옥한 고원지대에서 재배된다. 가축은 북쪽과 동쪽의 반건조 사바나 지역에서 우세하다. 코코넛, 파인애플, 캐슈너트, 면화, 사탕수수, 사이잘, 옥수수는 저지대에서 재배된다. 케냐는 식량 안보를 보장할 수 있는 수준의 농업 투자와 효율성을 달성하지 못했으며, 그 결과 빈곤(인구의 53%가 빈곤선 이하 생활)과 결합되어 인구의 상당 부분이 정기적으로 굶주리고 식량 원조에 크게 의존하고 있다. 열악한 도로, 부적절한 철도망, 활용도가 낮은 수운, 값비싼 항공 운송은 대부분 건조 및 반건조 지역을 고립시켰고, 다른 지역의 농부들은 시장에 접근할 수 없기 때문에 종종 밭에 식량을 썩게 내버려 둔다. 이는 2011년 8월과 9월에 마지막으로 목격되었으며, 적십자사의 케냐인을 위한 케냐인 계획을 촉발했다.

케냐의 관개 부문은 소규모 자작농 계획, 중앙 관리 공공 계획, 민간/상업 관개 계획의 세 가지 조직 유형으로 분류된다.

소규모 자작농 계획은 물 사용자 또는 자조 그룹으로 운영되는 개인 또는 농민 그룹이 소유, 개발 및 관리한다. 관개는 평균 0.1~0.4헥타르의 개인 또는 그룹 농장에서 수행된다. 총 면적 47,000헥타르를 차지하는 약 3,000개의 소규모 자작농 관개 계획이 있다.

케냐에는 므웨아, 부라, 홀라, 페르케라, 웨스트 카노, 부냘라, 아헤로 등 7개의 대규모 중앙 관리 관개 계획이 있으며, 총 면적은 18,200헥타르이고 계획당 평균 2,600헥타르이다. 이러한 계획은 국립 관개 위원회에서 관리하며 케냐 관개 면적의 18%를 차지한다.

대규모 민간 상업 농장은 45,000헥타르를 차지하며 관개 면적의 40%를 차지한다. 이들은 첨단 기술을 활용하여 수출 시장, 특히 꽃과 채소를 위한 고부가가치 작물을 생산한다.

케냐는 세계 3위의 절화 수출국이다. 케냐의 127개 화훼 농장 중 약 절반이 나이로비에서 북서쪽으로 90 km 떨어진 나이바샤호 주변에 집중되어 있다. 수출을 가속화하기 위해 나이로비 공항에는 꽃과 채소 운송 전용 터미널이 있다.

9.2.2. 관광업

케냐의 관광업은 해외 거주민 송금과 농업에 이어 세 번째로 큰 외화 수입원이다. 케냐 관광청은 케냐 관광 관련 정보 유지 책임을 맡고 있다.

주요 관광 명소는 60개의 국립공원과 동물 보호구역을 통과하는 포토 사파리이다. 다른 명소로는 세계 7대 불가사의 중 하나로 여겨지는 마사이마라의 누 떼 이동; 몸바사, 말린디, 라무의 역사적인 모스크와 식민지 시대 요새; 흰 눈 덮인 케냐 산과 그레이트 리프트 밸리와 같은 유명한 풍경; 케리초의 차 농장; 티카의 커피 농장; 탄자니아 국경 너머 킬리만자로 산의 멋진 전망; 그리고 인도양의 스와힐리 해안을 따라 펼쳐진 해변 등이 있다. 주로 독일과 영국에서 온 관광객들은 주로 해안 해변과 동물 보호구역, 특히 남동쪽에 있는 광대한 이스트 차보 국립공원과 웨스트 차보 국립공원( 2.08 만 km2)에 매료된다.

9.2.3. 제조업 및 공업

케냐는 저중소득 국가이지만 제조업이 GDP의 14%를 차지하며, 산업 활동은 나이로비, 몸바사, 키수무 등 3대 도시 중심지에 집중되어 있으며 곡물 제분, 맥주 생산, 사탕수수 분쇄와 같은 식품 가공 산업과 키트로부터 차량을 조립하는 등 소비재 제조가 주를 이룬다.

케냐에는 시멘트 생산 산업도 있다. 케냐에는 수입 원유를 주로 국내 시장용 석유 제품으로 가공하는 정유 공장이 있다. 또한, 흔히 주아 칼리라고 불리는 상당하고 확장되는 비공식 부문은 가정용품, 자동차 부품, 농기구의 소규모 제조에 종사한다.

미국 정부의 아프리카 성장 및 기회법(AGOA) 수혜국에 케냐가 포함되면서 최근 몇 년간 제조업이 활기를 띠었다. AGOA가 2000년에 발효된 이후, 케냐의 대미 의류 판매는 4400.00 만 USD에서 2.70 억 USD(2006년)로 증가했다. 제조업 강화를 위한 다른 계획으로는 자본 장비 및 기타 원자재에 대한 관세 철폐를 포함한 새 정부의 우호적인 세금 조치가 있었다.

9.3. 교통

케냐에는 두 개의 범아프리카 자동차 도로인 카이로-케이프타운 고속도로와 라고스-몸바사 고속도로가 지나가므로, 포장 및 비포장 도로로 구성된 광범위한 도로망을 갖추고 있다. 케냐의 철도 시스템은 국가의 항구와 주요 도시를 연결하며, 이웃 국가인 우간다와 연결된다. 포장된 활주로를 갖춘 공항은 15개이다.

9.4. 에너지

케냐 전력 공급의 가장 큰 부분은 지열 에너지에서 나오며, 그 다음으로는 상류 타나강을 따라 있는 댐의 수력 발전소와 서쪽의 투르켈 협곡 댐이 차지한다. 해안의 석유 화력 발전소, 올카리아(나이로비 근처)의 지열 시설, 그리고 우간다에서 수입하는 전기가 나머지 공급을 구성한다. 에티오피아에서 오는 2,000MW 송전선이 완공을 앞두고 있다.

케냐의 설비 용량은 2001년과 2003년 사이 1,142 메가와트에서 2016년 2,341메가와트로 증가했다. 1997년 케냐 전력 회사라는 이름으로 설립된 국영 케냐 전력 생산 회사(KenGen)는 발전 관리를 담당하고, 케냐 전력은 국내 전력 송배전 시스템을 담당한다. 가뭄으로 물 흐름이 줄어들면 주기적으로 전력 부족이 발생한다. 에너지 자급자족을 위해 케냐는 풍력 발전과 태양광 발전(각각 300MW 이상)을 설치했으며, 2027년까지 원자력 발전소를 건설하는 것을 목표로 하고 있다.

케냐는 투르카나현에 석유 매장량이 확인되었다. 툴로우 오일은 케냐의 석유 매장량을 약 10억 배럴로 추정한다. 더 많은 매장량이 있는지 확인하기 위한 탐사는 계속 진행 중이다. 케냐는 현재 모든 원유 요구량을 수입에 의존하고 있다. 전략적 비축유가 없으며, 산업 규정에 따라 요구되는 석유 판매업체의 21일분 석유 비축량에만 의존하고 있다. 석유는 국가 수입액의 20%에서 25%를 차지한다.

9.5. 대외 경제 관계

케냐의 주요 교역 상대국은 아프리카, 유럽 연합(EU), 아시아 국가들이다. 주요 수출품으로는 차, 커피, 화훼, 채소, 과일 등 농산물과 의류, 시멘트 등이 있으며, 주요 수입품은 기계류, 자동차, 석유 제품, 철강, 플라스틱, 화학제품 등이다.

케냐는 동아프리카 공동체(EAC) 회원국으로서 역내 무역 자유화와 경제 통합을 적극 추진하고 있으며, 동남아프리카 공동시장(COMESA) 회원국이기도 하다. 아프리카 대륙 자유무역지대(AfCFTA) 창설에도 참여하여 아프リカ 역내 교역 확대를 기대하고 있다.

중국은 최근 몇 년간 케냐의 주요 교역 상대국이자 투자국으로 부상했다. 류광위안 당시 주케냐 중국 대사는 케냐타 대통령의 2013년 베이징 방문 당시 케냐의 98.4 캐피털 FM 웹사이트에 게재된 논평에서 "2012년 케냐에 대한 중국의 투자는 4억 7,400만 달러에 달해 케냐 최대 외국인 직접 투자국이 되었으며, 양자 교역액은 28억 4,000만 달러에 달했다"고 밝혔다. 케냐타 대통령은 "60명의 케냐 기업인과 동행했으며, 남부 케냐 항구 몸바사에서 이웃 우간다까지 이어지는 25억 달러 규모의 철도와 약 18억 달러 규모의 댐 건설에 대한 중국의 지원을 얻기를 희망한다"고 대통령실 성명을 통해 밝혔다.

호주 베이스 리소시스의 자회사인 베이스 티타늄은 중국으로 첫 번째 주요 광물 선적을 완료했다. 약 25,000톤의 일메나이트가 케냐 해안 도시 킬리피에서 출항했다. 첫 번째 선적은 케냐에 약 150억~200억 케냐 실링의 수입을 안겨줄 것으로 예상되었다. 2014년, 중국이 계약한 나이로비에서 몸바사까지의 철도 프로젝트는 토지 취득 보상 분쟁으로 중단되었다.

미국과는 아프리카 성장 및 기회법(AGOA)을 통해 무관세 수출 혜택을 받고 있으며, 유럽 연합과는 경제 동반자 협정(EPA)을 체결하여 교역 관계를 강화하고 있다. 외국인 직접 투자(FDI) 유치를 위한 노력도 지속하고 있으나, 투자 환경 개선이 과제로 남아 있다.

9.6. 국가 발전 전략 (케냐 비전 2030)

2007년 케냐 정부는 비전 2030을 발표했는데, 이는 2030년까지 케냐를 아시아 경제 호랑이와 같은 수준의 국가로 만들기를 희망하는 경제 개발 프로그램이다. 2013년에는 비전 2030에서 기후를 핵심 개발 문제로 생략한 것이 감독 실패였음을 인정하고 국가 기후 변화 행동 계획을 발표했다. 기후 개발 지식 네트워크의 지원을 받아 개발된 200페이지 분량의 행동 계획은 케냐 정부의 '저탄소 기후 탄력적 개발 경로'에 대한 비전을 제시한다. 2013년 3월 출범식에서 기획, 국가 개발 및 비전 2030부 장관은 기후가 앞으로 몇 달 안에 발표될 갱신된 중기 계획의 핵심 문제가 될 것이라고 강조했다. 이는 행동 계획에 대한 직접적이고 강력한 전달 체계를 만들고 기후 변화가 경제 전반의 문제로 다루어지도록 보장할 것이다. 또한 케냐는 2020년 12월 24일에 업데이트되고 더욱 야심 찬 국가 결정 기여(NDC)를 제출했으며, 지속 가능한 개발 의제 및 국가 상황에 맞춰 2030년까지 온실가스를 평상시 시나리오 대비 32% 감축하겠다는 약속을 했다.

| GDP | 418.40 억 USD (2012년) 시장 가격 기준. 760.70 억 USD (구매력 평가 기준, 2012년) |

|---|---|

| 연간 성장률 | 5.1% (2012년) |

| 1인당 소득 | 1인당 소득 (PPP)= 1800 USD |

| 농산물{{nbsp|2}} | 차, 커피, 옥수수, 밀, 사탕수수, 과일, 채소, 유제품, 소고기, 돼지고기, 가금류, 계란 |

| 산업 | 소규모 소비재 (플라스틱, 가구, 배터리, 섬유, 의류, 비누, 담배, 밀가루), 농산물, 원예, 정유; 알루미늄, 철강, 납; 시멘트, 상선 수리, 관광 |

| 수출 | 59.42 억 USD | 차, 커피, 원예 제품, 석유 제품, 시멘트, 어류 |

|---|---|---|

| 주요 시장 | 우간다 9.9%, 탄자니아 9.6%, 네덜란드 8.4%, 영국, 8.1%, 미국 6.2%, 이집트 4.9%, 콩고 민주 공화국 4.2% (2012년) | |

| 수입 | 143.90 억 USD | 기계 및 운송 장비, 석유 제품, 자동차, 철강, 수지 및 플라스틱 |

| 주요 공급처 | 중국 15.3%, 인도 13.8%, 아랍에미리트 10.5%, 사우디아라비아 7.3%, 남아프리카 공화국 5.5%, 일본 4.0% (2012년) | |

10. 사회

케냐 사회는 다양한 민족, 언어, 종교가 공존하는 다채로운 모습을 지니고 있다. 인구 구조는 젊은 층이 두터우며, 도시화가 빠르게 진행되고 있다. 오랜 역사 속에서 형성된 각 민족의 고유한 문화와 전통이 현대 사회와 조화를 이루고 있으며, 교육과 보건 시스템 개선을 위한 노력이 지속되고 있으나 여전히 해결해야 할 과제들이 남아 있다.

10.1. 인구

| 인구 | |

|---|---|

| 연도 | 백만 명 |

| 1948 | 5.4 |

| 1962 | 8.3 |

| 1969 | 10.9 |

| 2000 | 31.4 |

| 2019 | 47.6 |

케냐 국가 통계청(KNBS)이 2019년에 실시한 인구 조사에 따르면 케냐의 인구는 47,564,296명이다. 케냐는 급격한 인구 증가로 인해 주민의 73%가 30세 미만인 젊은 인구 구조를 가지고 있으며, 지난 세기 동안 290만 명에서 4,000만 명으로 인구가 증가했다. 2024년 중반 추정 인구는 5,240만 명 이상이다.

나이로비에는 세계에서 가장 큰 빈민가 중 하나인 키베라가 있다. 이 판자촌에는 17만 명에서 100만 명 사이의 사람들이 거주하는 것으로 추정된다. 북부 다다브의 UNHCR 기지에는 약 50만 명이 거주하고 있다.

10.2. 민족

케냐는 아프리카의 주요 민족 및 언어 집단을 다수 포함하는 다양한 인구를 가지고 있다. 케냐 민족 집단의 공식적인 목록은 없지만, 국가 인구 조사에 기록된 민족 범주 및 하위 범주의 수는 시간이 지남에 따라 크게 변경되어 1969년 42개에서 2019년 120개 이상으로 확장되었다. 대부분의 주민은 반투족(60%) 또는 나일족(30%)이다. 쿠시어파 집단도 소수 민족을 형성하며, 아랍인, 인도인, 유럽인도 마찬가지이다.

케냐 국가 통계청(KNBS)에 따르면, 2019년 가장 큰 토착 민족 집단은 키쿠유족(8,148,668명), 루히아족(6,823,842명), 칼렌진족(6,358,113명), 루오족(5,066,966명), 캄바족(4,663,910명), 소말리인(2,780,502명), 키시족(2,703,235명), 미지켄다족(2,488,691명), 메루족(1,975,869명), 마사이족(1,189,522명), 투르카나족(1,016,174명)이었다. 이전에는 NFD로 알려졌던 케냐의 북동부 주는 주로 토착 소말리 민족이 거주한다. 외국계 인구에는 아랍인, 아시아인, 유럽인이 포함된다.

10.3. 언어

케냐의 여러 민족 집단은 일반적으로 자신들의 공동체 내에서 모국어를 사용한다. 두 개의 공용어인 영어와 스와힐리어는 다른 인구 집단과의 의사소통을 위해 다양한 수준의 유창함으로 사용된다. 영어는 상업, 학교 교육, 정부에서 널리 사용된다. 도시 주변 및 농촌 거주자들은 다국어 사용이 적으며, 농촌 지역의 많은 사람들은 모국어만 사용한다.

영국 영어가 주로 케냐에서 사용된다. 또한, 독특한 현지 방언인 케냐 영어는 일부 공동체와 개인이 사용하며, 스와힐리어와 기쿠유어와 같은 현지 반투어군에서 파생된 고유한 특징을 담고 있다. 이는 식민화 이후 발전해 왔으며 미국 영어의 특정 요소도 포함하고 있다. 솅은 일부 도시 지역에서 사용되는 스와힐리어 기반의 은어이다. 주로 스와힐리어와 영어의 혼합으로, 언어적 코드 스위칭의 한 예이다.

케냐에서는 69개의 언어가 사용된다. 대부분은 두 개의 큰 어족, 즉 니제르콩고어족(반투어파)과 나일사하라어족(나일어파)에 속하며, 각각 케냐의 반투족과 나일족 인구가 사용한다. 쿠시족과 아랍 소수 민족은 별개의 아프리카아시아어족에 속하는 언어를 사용하며, 인도인과 유럽인 거주자들은 인도유럽어족에 속하는 언어를 사용한다.

2010년 헌법 7조에는 [국민어, 공식어, 기타 언어]는 "(1) 공화국의 국민어는 스와힐리어다. (2) 공화국의 공식어는 스와힐리어와 영어다. (3) 국가는 (a) 케냐 인민의 언어의 다양성을 증진, 보호하며 (b) 토착어, 케냐의 수화, 점자 및 장애인에게 접근가능한 다른 의사소통의 형식과 기술의 발전과 사용을 증진한다."라고 명시했다.

10.4. 종교

2019년 인구 조사에 따르면 대부분의 케냐인은 기독교 신자(85.5%)이며, 그중 33.4%가 개신교, 20.6%가 로마 가톨릭, 20.4%가 복음주의이다. 로마 가톨릭교는 약 1,000만 명의 신자를 보유한 케냐 최대의 단일 기독교 교파이다. 동아프리카 장로교회는 케냐와 주변 국가에 300만 명의 신자를 두고 있다. 보다 작은 보수적인 개혁 교회로는 아프리카 복음주의 장로교회, 케냐 독립 장로교회, 동아프리카 개혁교회가 있다. 동방 정교회 신자는 621,200명이다. 케냐는 세계에서 퀘이커 신자 수가 가장 많은 나라로, 약 146,300명이다. 케냐의 유일한 유대교 회당은 나이로비에 있다.

이슬람교는 두 번째로 큰 종교로, 인구의 11%를 차지한다. 케냐 무슬림의 60%는 해안 지역에 거주하며, 그곳 전체 인구의 50%를 구성한다. 반면 케냐 동부 지역의 북부에는 케냐 무슬림의 10%가 거주하며, 그곳에서는 다수 종교 집단이다. 토착 신앙은 인구의 0.7%가 실천하지만, 기독교인과 무슬림으로 자칭하는 많은 사람들이 일부 전통 신앙과 관습을 유지하고 있다. 무종교 케냐인은 인구의 1.6%이다.

일부 힌두교도들도 케냐에 거주한다. 그 수는 약 60,287명, 즉 인구의 0.13%로 추정된다.

10.5. 보건

보건 의료는 케냐에서 우선순위가 낮은 부문 중 하나이며, 2019/2020년 국가 예산의 4.8% 또는 GDP의 4.59%만이 할당되었는데, 이는 25% 이상이 할당된 교육과 같은 우선순위가 높은 부문에 비해 낮은 수치이다. 이는 사하라 이남 아프리카 평균인 4.98%와 전 세계적으로 지출되는 9.83%보다 낮다.

2020/21 회계연도 국가 및 주 보건 예산 분석에 따르면, 주 보건 지출 내역은 정책 기획 및 행정 지원 서비스 58%, 치료 및 재활 보건 서비스 28%, 예방 및 증진 보건 서비스 8%, 기타 프로그램 7%였다.

보건 의료는 주로 개인 및 그 가족 또는 고용주가 의료 서비스 제공자, 국립 건강 보험 기금 또는 의료 보험 회사에 직접 지불하는 방식으로 자금을 조달한다. 추가 자금은 지역, 국제 및 일부 정부 사회 안전망 제도에서 나온다. 공립 병원은 종량제 시설로, 막대한 양의 주 및 국가 정부 수입을 창출하여 매우 정치적이고 부패한 기업이 되었다.

민간 보건 시설은 다양하고 역동적이며 분류하기 어려운 반면, 공립 보건 시설은 지역 사회 보건 종사자가 운영하는 지역 사회 기반(1단계) 서비스, 간호사가 운영하는 진료소(2단계 시설), 임상 의사가 운영하는 보건소(3단계 시설), 임상 의사 또는 일반의가 운영할 수 있는 군 이하 병원(4단계 시설), 일반의 또는 의료 전문가가 운영할 수 있는 주립 병원(5단계 시설), 그리고 완전히 자격을 갖춘 의료 전문가가 운영하는 국립 위탁 병원(6단계 시설)으로 구성된 등급으로 쉽게 분류된다.

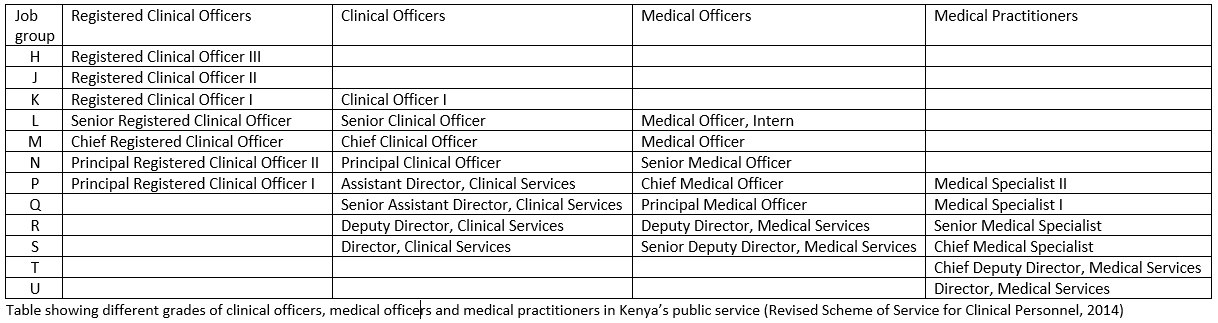

간호사는 모든 부문에서 최전선 의료 서비스 제공자 중 단연 가장 큰 그룹이며, 그 다음으로 임상 의사, 의료 장교, 의료 종사자가 뒤따른다. 이들은 간호 인력 서비스 계획(2014), 임상 인력 서비스 개정 계획(2020), 의료 장교 및 치과 장교 서비스 개정 계획(2016)에 따라 정부 서비스에 흡수 및 배치된다.

전통 치료사(약초사, 주술사, 신앙 치료사)는 농촌과 도시 거주자 모두에게 쉽게 이용 가능하고 신뢰받으며, 첫 번째 또는 마지막 선택의 치료사로서 널리 자문을 받는다.

보건 부문에서 주요 성과에도 불구하고 케냐는 여전히 많은 도전에 직면해 있다. 추정 기대 수명은 2009년에 약 55세로 떨어졌는데, 이는 1990년 수준보다 5년 낮은 수치이다. 영아 사망률은 2012년에 1,000명당 약 44명으로 높았다. WHO는 2011년에 숙련된 의료 전문가가 출산에 참여하는 비율이 42%에 불과하다고 추정했다.

빈곤 질병은 국가의 경제 성과 및 부의 분배와 직접적인 상관관계가 있다. 2015/16년에 케냐인의 35.6%가 빈곤선 이하로 생활했다. 말라리아, HIV/AIDS, 폐렴, 설사, 영양실조와 같은 예방 가능한 질병이 가장 큰 부담이며, 주요 아동 사망 원인이자 많은 질병의 원인이다. 공공 보건 부문의 취약한 정책, 부패, 부적절한 의료 인력, 취약한 관리, 열악한 리더십이 주로 책임이 있다. 2009년 추정에 따르면, HIV/AIDS 유병률은 성인 인구의 약 6.3%이다. 그러나 2011년 UNAIDS 보고서에 따르면 케냐의 HIV 유행은 젊은층(15~24세)과 임산부 사이에서 HIV 유병률이 감소함에 따라 개선되고 있을 수 있다. 케냐는 2006년에 약 1,500만 건의 말라리아 사례가 있었다. 결핵은 주요 공중 보건 문제이다. 케냐의 1인당 결핵 발병률은 1990년에서 2015년 사이에 4배 이상 증가했다.

10.5.1. 기아 문제와 식량 안보

케냐는 반복되는 가뭄과 홍수, 높은 식량 가격, 빈곤 등으로 인해 만성적인 식량 부족 문제에 직면해 있다. 특히 북부와 동부의 건조 및 반건조 지역(ASALs) 주민들은 기아와 영양실조에 매우 취약하다. 기후 변화는 이러한 상황을 더욱 악화시키고 있으며, 농업 생산성을 저해하고 식량 접근성을 떨어뜨린다. 2024년 세계 기아 지수에서 케냐는 25.0점으로 "심각한" 수준의 기아 상태를 나타냈다.

정부는 식량 안보 확보를 위해 농업 생산성 향상, 가뭄 저항성 작물 보급, 관개 시설 확충, 식량 비축 시스템 강화, 사회 안전망 프로그램 확대 등 다양한 노력을 기울이고 있다. 또한, 국제기구 및 NGO와의 협력을 통해 긴급 식량 지원과 장기적인 식량 안보 개선 사업을 추진하고 있다. 그럼에도 불구하고, 구조적인 문제와 예측 불가능한 기상 이변으로 인해 많은 케냐인들이 여전히 식량 불안에 시달리고 있다.

10.6. 교육

아이들은 5세가 될 때까지 사립 부문에서 유치원 또는 유아원에 다닌다. 이는 1년에서 3년(KG1, KG2, KG3) 동안 지속되며, 최근까지 유아 교육에 대한 정부 정책이 없었기 때문에 사적으로 자금을 조달한다.

기본 정규 교육은 6세에 시작하여 12년 동안 지속되며, 초등학교 8년과 고등학교 또는 중등학교 4년으로 구성된다. 초등학교는 공립학교에서 무료이며, 재학생들은 직업 청소년/마을 폴리테크닉에 합류하거나, 재단사, 목수, 자동차 수리, 벽돌 쌓기, 석공과 같은 기술을 약 2년 동안 배우기 위한 견습 프로그램을 스스로 마련할 수 있다.

고등학교를 마친 학생들은 폴리테크닉이나 기타 기술 대학에 진학하여 3년 동안 공부하거나, 바로 대학에 진학하여 4년 동안 공부할 수 있다. 폴리테크닉과 대학 졸업생들은 그 후 취업 전선에 뛰어들거나, 1~2년의 추가 훈련 후 전문 고등 디플로마 자격을 취득하거나, 대학(보통 해당 과정의 2학년 또는 3학년)에 편입할 수 있다. 고등 디플로마는 많은 고용주들이 학사 학위 대신 인정하며, 일부 대학에서는 대학원 과정에 직접 또는 조기 입학이 가능하다.

케냐의 공립 대학교는 고도로 상업화된 기관이며, 자격을 갖춘 고등학교 졸업생 중 극히 일부만이 제한된 정부 후원으로 원하는 프로그램에 입학한다. 대부분은 운영 비용이 저렴한 사회 과학 분야에 입학하거나, 학비 전액을 지불하는 자비 유학생으로 입학한다. 기회를 놓친 대부분의 자격을 갖춘 학생들은 공립 또는 사립 대학교, 전문 대학, 폴리테크닉의 중급 디플로마 프로그램을 선택한다.

2018년 케냐 성인 인구의 18.5%가 문맹이었으며, 이는 동아프리카에서 가장 높은 문해율이었다. 지역적 격차는 매우 커서, 예를 들어 나이로비는 문해율이 87.1%로 가장 높았고, 북동부 주는 8.0%로 가장 낮았다. 3세에서 5세 사이의 아동을 대상으로 하는 유치원은 교육 시스템의 필수적인 구성 요소이며, 1학년 입학을 위한 핵심 요건이다. 초등 교육이 끝나면 학생들은 케냐 초등 교육 수료증(KCPE) 시험을 치르는데, 이는 중등학교 또는 직업 훈련으로 진학할 학생을 결정한다. 이 시험 결과는 중등학교 배정에 필요하다.

초등학교는 6/7세에서 13/14세 학생들을 위한 과정이다. 중등 과정으로 진학하는 학생들은 4학년 말에 케냐 중등 교육 수료증(KCSE)이라는 국가 시험을 치르는데, 이는 대학교, 기타 전문 훈련 또는 취업으로 진학할 학생을 결정한다. 학생들은 자신이 선택한 8개 과목 시험을 치른다. 그러나 영어, 스와힐리어, 수학은 필수 과목이다.

케냐 대학교 및 단과대학 중앙 배치 서비스(KUCCPS), 이전의 공동 입학 위원회(JAB)는 공립 대학교에 입학하는 학생들을 선발하는 책임을 맡고 있다. 공립학교 외에도 주로 도시 지역에 많은 사립학교가 있다. 마찬가지로, 다양한 해외 교육 시스템을 제공하는 여러 국제 학교가 있다.

케냐는 2024년 세계 혁신 지수에서 96위를 차지했다.

10.7. 여성

케냐의 총출산율은 2012년에 여성 1인당 4.49명으로 추정되었다. 케냐 정부의 2008-09년 조사에 따르면, 총출산율은 4.6%였고 기혼 여성의 피임 사용률은 46%였다. 산모 사망률은 부분적으로 여성 할례로 인해 높으며, 약 27%의 여성이 이를 경험했다.

그러나 케냐가 더욱 현대화되면서 이러한 관행은 감소하고 있으며, 2011년에는 케냐에서 금지되었다.

여성들은 식민지화 이전에 경제적으로 권한을 부여받았다.

식민지 토지 수탈로 인해 여성들은 토지에 대한 접근권과 통제권을 잃었다. 그들은 남성에게 경제적으로 더욱 의존하게 되었다. 남성이 여성을 지배하는 식민지적 성별 질서가 등장했다.

초혼 연령 중앙값은 교육 수준이 높아질수록 증가한다.

강간, 성추행, 구타는 항상 심각한 범죄로 간주되지는 않는다. 성폭행 신고가 항상 심각하게 받아들여지는 것은 아니다.

10.8. 청년

2010년 케냐 헌법 제260조는 청년을 18세에서 34세 사이의 사람으로 정의한다. 2019년 인구 및 주택 총조사 결과에 따르면, 4,760만 명의 인구 중 75%가 35세 미만으로, 케냐는 청년 국가이다. 케냐의 청년 실업 및 불완전 고용은 문제가 되고 있다. 케냐 국가 통계청(KNBS)에 따르면, 코로나19 팬데믹으로 인해 약 170만 명이 일자리를 잃었으며, 이로 인해 일부 비정규직 일자리가 사라지고 경제가 둔화되었다. 케냐 정부는 국립 청년 서비스, 국립 청년 기업 개발 기금, 여성 기업 기금, 카지 음타니, 아지라 디지털, 키카오 음타니, 우웨조 기금, 퓨처 보라, 스튜디오 마시나니와 같은 다양한 적극적 우대 조치 프로그램과 프로젝트를 시행하여 높은 청년 실업률을 해결하는 데 진전을 이루었으며, 이는 청년에게 권한을 부여하고, 일자리 기회를 제공하며, 생활 수준을 향상시키는 것을 목표로 한다.

11. 문화

케냐의 문화는 여러 전통으로 구성된다. 케냐에는 단일한 주요 문화가 없다. 대신 케냐는 국가의 다양한 공동체의 다양한 문화로 구성된다.

주목할 만한 인구 집단으로는 해안의 스와힐리인, 중부 및 서부 지역의 여러 다른 반투족 공동체, 북서부의 나일족 공동체가 있다. 마사이족 문화는 케냐 인구의 비교적 작은 부분을 차지함에도 불구하고 관광객에게 잘 알려져 있다. 그들은 정교한 상체 장식과 보석으로 유명하다.

또한 케냐에는 광범위한 음악, 텔레비전, 연극계가 있다.

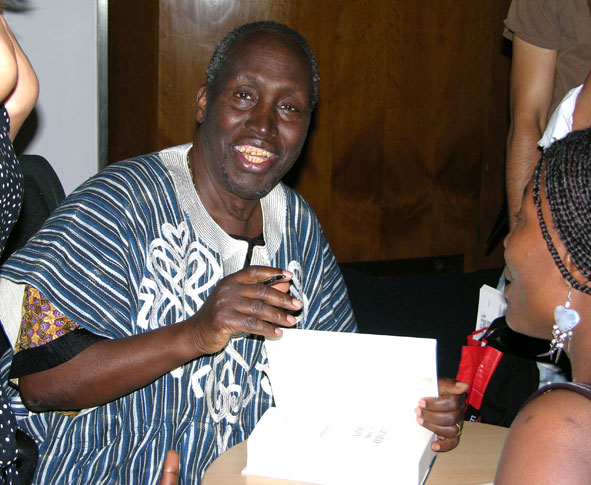

11.1. 문학

응구기 와 티옹오는 케냐에서 가장 잘 알려진 작가 중 한 명이다. 그의 소설 울지 마, 아이야는 영국 점령기 케냐의 삶을 묘사한다. 이 이야기는 마우마우 봉기가 케냐인들의 삶에 미친 영향을 자세히 다룬다. 식민주의, 교육, 사랑이라는 주제의 조합은 이 소설을 가장 잘 알려진 아프리카 소설 중 하나로 만드는 데 기여했다.

M.G. 바산지의 2003년 소설 비크람 랄의 중간 세계는 2003년 길러상을 수상했다. 이 소설은 인도계 케냐인 비크람 랄과 그의 가족이 식민지 및 탈식민지 케냐의 변화하는 정치 환경에 적응하는 과정을 그린 가상의 회고록이다.

2003년부터 문학 저널 콰니?는 케냐 현대 문학을 출판해 왔다. 케냐는 또한 범아프리카적 전망을 보여주는 폴 킵춤바(킵웬두이, 키비워트)와 같은 신진 다재다능한 작가들을 육성해 왔다.

11.2. 음악

케냐에는 40개가 넘는 지역 언어의 다양성에 기반한 여러 유형의 민속 음악 외에도 다양한 대중음악 형식이 있다.

드럼은 케냐 대중음악에서 가장 지배적인 악기이다. 드럼 비트는 매우 복잡하며 토착 리듬과 수입된 리듬, 특히 콩고의 카바차 리듬을 모두 포함한다. 케냐 대중음악은 일반적으로 여러 부분의 상호 작용을 포함하며, 최근에는 화려한 기타 솔로도 포함한다. 또한 주아 칼리를 포함한 여러 현지 힙합 아티스트, 사우티 솔과 같은 아프로팝 밴드, 그리고 아코티와 같이 벵가와 같은 현지 장르를 연주하는 음악가들도 있다.

가사는 대부분 스와힐리어 또는 영어로 되어 있다. 콩고 음악가들로부터 차용한 링갈라어의 일부 측면도 나타나고 있다. 가사는 현지 언어로도 작성된다. 도시 라디오는 일반적으로 영어 음악만 재생하지만, 여러 토착어 라디오 방송국도 존재한다.

질리조펜드와는 1960년대, 70년대, 80년대에 다우디 카바카, 파딜리 윌리엄, 수쿠마 빈 온가로와 같은 음악가들이 녹음한 현지 도시 음악 장르로, 특히 노년층에게 인기가 있으며, 케냐 방송 공사의 스와힐리어 서비스(이전에는 보이스 오브 케냐 또는 VOK라고 불림)에 의해 대중화되었다.

이수쿠티는 루히아족 하위 부족들이 아이 탄생, 결혼, 장례식과 같은 많은 경우에 이수쿠티라고 불리는 전통 북의 박자에 맞춰 추는 격렬한 춤이다. 다른 전통 춤으로는 루오족의 오항글라, 미지켄다족의 은젤레, 키쿠유족의 무기티, 스와힐리족의 타아랍이 있다.

또한 케냐에는 성장하는 기독교 복음성가계가 있다. 유명한 현지 복음성가 음악가로는 케냐 소년 합창단이 있다.

벵가 음악은 1960년대 후반부터 특히 빅토리아호 주변 지역에서 인기가 있었다. 벵가라는 단어는 때때로 모든 종류의 팝 음악을 지칭하는 데 사용된다. 베이스, 기타, 타악기가 일반적인 악기이다.

11.3. 스포츠

케냐는 크리켓, 랠리, 축구, 럭비, 필드하키, 권투 등 여러 스포츠에서 활발하게 활동하고 있다. 이 나라는 특히 800m, 1,500m, 3,000m 장애물 경주, 5,000m, 10,000m, 마라톤 등 다양한 거리 종목에서 꾸준히 올림픽 및 코먼웰스 게임 챔피언을 배출하며 중거리 및 장거리 육상에서의 지배력으로 주로 알려져 있다. 케냐 선수들(특히 칼렌진족)은 모로코와 에티오피아의 경쟁으로 인해 그 우위가 다소 줄어들었음에도 불구하고 장거리 달리기의 세계를 계속 지배하고 있다. 케냐에서 가장 잘 알려진 선수로는 여자 보스턴 마라톤 4회 우승자이자 세계 선수권 2회 우승자인 캐서린 은데레바, 800m 세계 기록 보유자 데이비드 루디샤, 전 마라톤 세계 기록 보유자 폴 터갓, 그리고 5000m 올림픽 금메달리스트 존 응구기가 있다. 케냐에서 가장 많은 훈장을 받은 선수는 올림픽 금메달 3회, 세계 마라톤 메이저 대회 11회 우승자인 엘리우드 킵초게이다.

케냐는 베이징 올림픽에서 금메달 6개, 은메달 4개, 동메달 4개를 획득하여 2008년 올림픽에서 아프리카에서 가장 성공적인 국가가 되었다. 여자 800m 금메달리스트로 IAAF 골든 리그 잭팟을 터뜨린 파멜라 젤리모와 남자 마라톤에서 우승한 새뮤얼 완지루와 같은 새로운 선수들이 주목을 받았다. 은퇴한 올림픽 및 코먼웰스 게임 챔피언 킵초게 케이노는 1970년대 케냐의 지속적인 장거리 왕조를 여는 데 도움을 주었으며, 코먼웰스 챔피언 헨리 로노의 화려한 세계 기록 행진이 뒤를 이었다. 최근 케냐 육상계에서는 다수의 케냐 선수들이 주로 바레인과 카타르를 대표하기 위해 국적을 변경하는 문제로 논란이 일고 있다. 케냐 스포츠부는 국적 변경을 막으려 했지만, 버나드 라갓이 미국을 대표하기로 선택하는 등 계속해서 발생하고 있다. 이러한 국적 변경 대부분은 경제적 또는 재정적 요인 때문에 발생한다. 케냐 정부의 선수 수입에 대한 과세 결정도 동기 부여 요인이 될 수 있다. 자국의 강력한 국가대표팀에 선발될 수 없는 일부 엘리트 케냐 선수들은 다른 나라를 위해 뛰는 것이 더 쉽다고 생각한다.

케냐는 지난 10년 동안 클럽과 국가대표팀 모두 다양한 대륙 선수권 대회에서 우승하며 아프리카 내 여자 배구에서 지배적인 힘을 보여 왔다. 여자 대표팀은 올림픽과 세계 선수권 대회에 출전했지만 눈에 띄는 성공은 거두지 못했다. 크리켓은 또 다른 인기 스포츠이며, 가장 성공적인 단체 스포츠이기도 하다. 케냐는 1996년부터 크리켓 월드컵에 출전해 왔다. 그들은 세계 최고의 팀들을 물리치고 2003년 대회 준결승에 진출했다. 나이로비에서 열린 제1회 세계 크리켓 리그 디비전 1에서 우승했고 월드 T20에도 참가했다. 2011년 ICC 크리켓 월드컵에도 참가했다. 현재 주장은 라켑 파텔이다.

럭비는 특히 연례 사파리 세븐스 토너먼트와 함께 인기가 높아지고 있다. 케냐 세븐스팀은 2006년 IRB 세븐스 월드 시리즈에서 9위를 차지했다. 2016년에는 싱가포르 세븐스 결승에서 피지를 꺾고 남아프리카 공화국에 이어 아프리카 국가로는 두 번째로 월드 시리즈 우승을 차지했다. 케냐는 한때 축구에서도 지역 강호였다. 그러나 현재는 해체된 케냐 축구 연맹 내의 분쟁으로 인해 그 지배력이 약화되었고, FIFA로부터 출전 정지 처분을 받았다가 2007년 3월에 해제되었다.

자동차 랠리 분야에서 케냐는 세계에서 가장 힘든 랠리 중 하나로 널리 알려진 유명한 사파리 랠리의 본고장이다. 1953년에 처음 개최되었으며, 재정적 어려움으로 인해 2002년 대회 이후 제외될 때까지 수년 동안 세계 랠리 선수권 대회의 일부였다. 비외른 발데고르드, 한누 미콜라, 토미 매키넨, 셰카르 메타, 카를로스 사인스, 콜린 맥레이 등 세계 최고의 랠리 드라이버 중 일부가 이 랠리에 참가하여 우승했다. 사파리 랠리는 2003년~2019년 대회가 아프리카 랠리 선수권 대회의 일부로 진행된 후 2021년에 세계 선수권 대회로 복귀했다.

나이로비는 1993년 FIBA 아프리카 선수권 대회를 포함한 여러 주요 대륙 스포츠 행사를 개최했으며, 여기서 케냐 농구 국가대표팀은 현재까지 최고의 성적인 4강에 올랐다.

케냐에는 자체 아이스하키팀인 케냐 아이스 라이온스도 있다. 이 팀의 홈구장은 나이로비의 파나리 스카이 센터에 있는 솔라 아이스 링크이며, 이는 아프리카 최초이자 최대 규모의 아이스 링크이다.

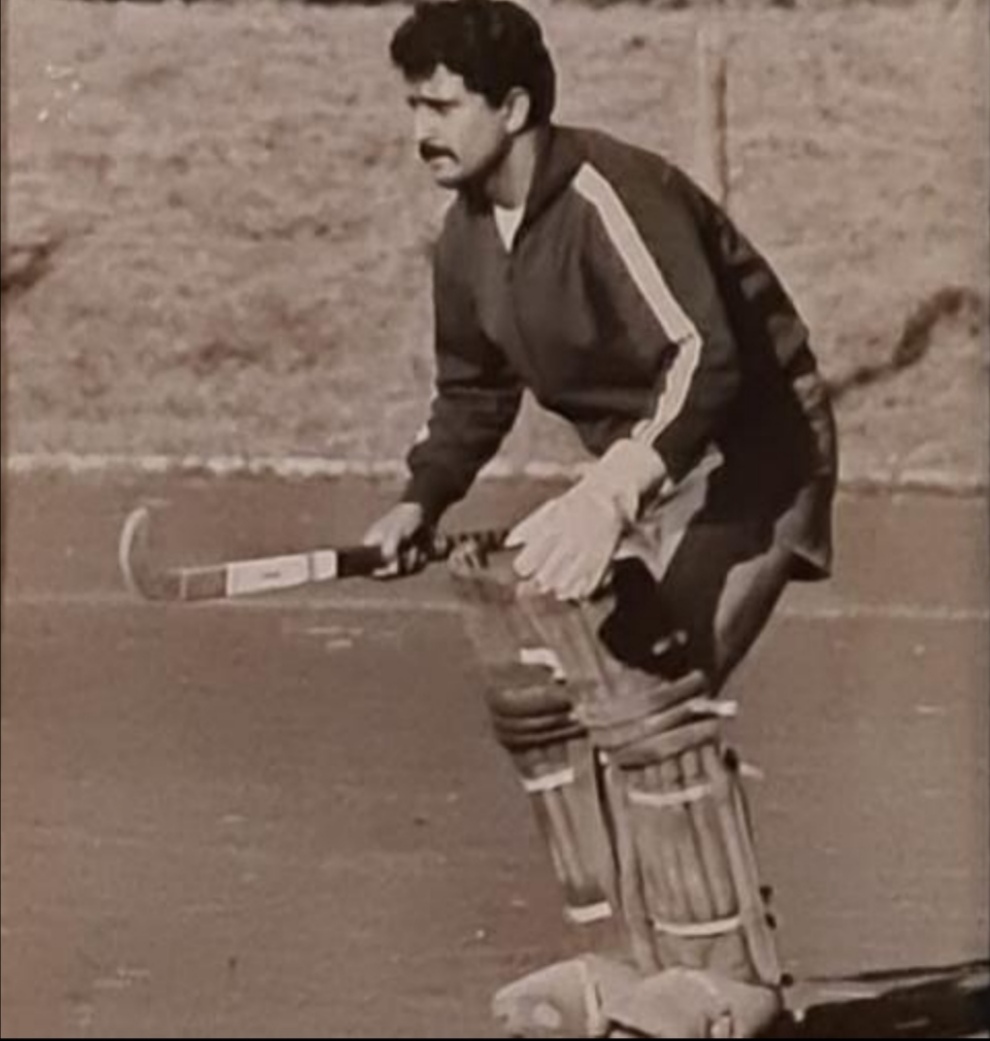

케냐 남자 필드하키 국가대표팀은 1960년대와 1970년대에 세계적인 강팀 중 하나로 여겨졌다.

케냐는 1964년 하계 올림픽 하키 토너먼트에서 6위를 차지했고 1971년 남자 FIBA 하키 월드컵에서 4위를 차지했다.

11.4. 요리

케냐인들은 일반적으로 하루 세 끼를 먹는다. 아침 (키암샤 키냐와), 점심 (차쿨라 차 음차나), 저녁 (차쿨라 차 지오니 또는 간단히 차지오). 그 사이에 10시 차 (차이 야 사아 네)와 오후 4시 차 (차이 야 사아 쿠미)를 마신다. 아침 식사는 보통 차나 죽에 빵, 차파티, 마함리, 삶은 고구마 또는 마를 곁들인다. 기테리는 많은 가정에서 흔한 점심 요리이며, 채소, 신 우유(무르시크), 고기, 생선 또는 다른 스튜와 함께 우갈리는 점심이나 저녁으로 많은 인구가 일반적으로 먹는다. 지역적 변형과 요리도 존재한다.

서부 케냐의 루오족 사이에서는 생선이 흔한 요리이다. 리프트 밸리 지역의 대부분을 차지하는 칼렌진족 사이에서는 무르시크(신 우유)가 흔한 음료이다.

나이로비와 같은 도시에는 스티어스, KFC, 서브웨이를 포함한 패스트푸드 레스토랑이 있다. 피시 앤 칩스 가게도 많이 있다.

치즈는 케냐에서 점점 인기를 얻고 있으며, 특히 중산층 사이에서 소비가 증가하고 있다.

11.5. 세계유산

케냐에는 유네스코 세계유산으로 지정된 다양한 자연 및 문화 유산이 존재한다. 이는 케냐의 풍부한 자연 환경과 독특한 문화적 가치를 국제적으로 인정받고 있음을 보여준다.

- 케냐 산 국립공원/자연림 (1997년, 자연유산): 아프리카에서 두 번째로 높은 산인 케냐 산과 그 주변의 다양한 식생대 및 빙하 지형을 포함한다. 독특한 고산 생태계와 아름다운 경관을 자랑한다.

- 투르카나호 국립공원군 (1997년, 자연유산): 세계 최대의 사막 호수인 투르카나호와 시빌로이 국립공원, 센트럴 아일랜드 국립공원, 사우스 아일랜드 국립공원을 포함한다. 고인류 화석 발굴지로서 중요하며, 악어, 하마 등 다양한 야생동물의 서식지이다.

- 라무 옛 시가지 (2001년, 문화유산): 동아프리카 해안에서 가장 오래되고 잘 보존된 스와힐리 정착지 중 하나이다. 독특한 스와힐리 건축 양식과 전통문화를 간직하고 있다.

- 미지켄다 카야의 성스러운 숲 (2008년, 문화유산): 미지켄다족의 전통적인 요새화된 마을 유적인 '카야(Kaya)'와 그 주변의 신성한 숲을 포함한다. 미지켄다족의 정신적, 문화적 중심지로서의 가치를 지닌다.

- 케냐의 대지구대 호수계 (2011년, 자연유산): 엘레멘테이타 호수, 나쿠루 호수, 보고리아 호수 등 리프트 밸리 내에 위치한 소다 호수군을 포함한다. 플라밍고를 비롯한 다양한 조류의 중요한 서식지이다.

- 몸바사의 예수 요새 (2011년, 문화유산): 16세기 말 포르투갈에 의해 건설된 요새로, 동아프리카 해안의 군사적, 전략적 중요성을 보여주는 건축물이다.

- 팀리치 오힝가 고고 유적 (2018년, 문화유산): 빅토리아호 지역에 위치한 건식 석조圍壁 구조물 유적으로, 16세기까지 거슬러 올라가는 대규모 공동체 정주 생활의 증거를 보여준다.

11.6. 축제와 공휴일

케냐는 다양한 국가 공휴일과 전통 축제를 통해 국민적 통합을 도모하고 풍부한 문화유산을 기념한다. 주요 국가 공휴일은 다음과 같다.

- 1월 1일: 새해 첫날 (New Year's Day)

- 부활절 관련 공휴일: 성금요일 (Good Friday), 부활절 월요일 (Easter Monday) (날짜 변동)

- 5월 1일: 노동절 (Labour Day)

- 6월 1일: 마다라카의 날 (Madaraka Day) - 1963년 자치 정부 수립 기념일

- 10월 10일: 후두마의 날 (Huduma Day) - 2019년 이전에는 모이의 날(Moi Day)로 불렸으며, 봉사와 공동체 정신을 기리는 날이다.

- 10월 20일: 마슈자아의 날 (Mashujaa Day) - 영웅의 날. 이전에는 케냐타의 날(Kenyatta Day)로 불렸으며, 케냐 독립과 발전에 기여한 모든 영웅들을 기리는 날이다.

- 12월 12일: 자무후리의 날 (Jamhuri Day) - 독립기념일 (1963년 영국으로부터 독립 및 1964년 공화국 선포 기념)

- 12월 25일: 크리스마스 (Christmas Day)

- 12월 26일: 박싱 데이 (Boxing Day)

이 외에도 이슬람교의 주요 축제인 이드 울피트르(Eid al-Fitr)와 이드 알아드하(Eid al-Adha)도 공휴일로 지정될 수 있으며, 날짜는 이슬람력에 따라 매년 변동된다.

각 민족별로 고유한 전통 축제와 문화 행사도 연중 열리며, 이는 케냐 문화의 다양성을 보여주는 중요한 요소이다. 예를 들어, 라무 문화 축제(Lamu Cultural Festival), 마사이족의 에우노토(Eunoto) 성인식 축제, 투르카나 호수 축제(Lake Turkana Festival) 등이 유명하다. 이러한 축제들은 음악, 춤, 전통 의상, 공예품 등을 통해 각 지역의 독특한 문화를 체험할 수 있는 기회를 제공한다.