1. 생애

아리아바타의 생애는 그의 저서와 후대 학자들의 기록을 통해 일부 알려져 있다. 그의 이름 표기에 대한 논란과 출생 시기 및 장소에 대한 여러 가설이 존재하며, 쿠수마푸라(파탈리푸트라)에서의 교육과 활동, 그리고 당시 굽타 왕조의 역사적 맥락이 그의 학문적 배경을 형성했다.

1.1. 이름

그의 이름은 종종 다른 이름의 접미사 'bhatta바타산스크리트어'와 유사하게 '아리아바타(Aryabhatta)'로 잘못 표기되는 경향이 있으나, 정확한 표기는 아리아바타(Aryabhata아리아바타산스크리트어)이다. 모든 천문학 문헌은 그의 이름을 이와 같이 표기하며, 브라마굽타 또한 100여 곳이 넘는 자신의 저서에서 그의 이름을 정확히 언급했다. 또한, 대부분의 경우 '아리아바타(Aryabhatta)'는 운율에 맞지 않는다. 산스크리트어 접미사 'bhaṭa바타산스크리트어'는 '고용된 사람, 용병'을 의미하는 반면, 'bhaṭṭa바타산스크리트어'는 '교양 있는 사람, 학자'를 의미하므로, '아리아바타(Aryabhatta)'가 존경의 의미를 담고 있다고 여겨지기도 한다. 그러나 바라하미히라, 바스카라 1세, 브라마굽타 등 전근대 문헌에서는 일관되게 아리아바타(Āryabhaṭa아리아바타산스크리트어)로 표기하고 있어, '아리아바타(Aryabhatta)'라는 표기는 타당성이 의심된다.

그는 10세기의 동명 수학자와 구별하기 위해 '아리아바타 1세'로 불리기도 한다. 또한 바스카라 1세는 그를 '아슈마카(āśmakīya아슈마키야산스크리트어)'라고 묘사했는데, 이는 '아슈마카(Aśmaka아슈마카산스크리트어) 국가 출신'이라는 의미이다.

1.2. 출생 시기와 장소

아리아바타는 《아리아바티야》에서 자신이 칼리 유가 3,600년째(기원후 499년)에 23세였다고 언급했다. 이는 그가 기원후 476년에 태어났음을 시사한다. 아리아바타는 자신을 쿠수마푸라(Kusumapura쿠수마푸라산스크리트어) 또는 파탈리푸트라(현재 비하르주 파트나) 출신이라고 불렀다.

1.2.1. 다른 가설

바스카라 1세는 아리아바타를 '아슈마키야(āśmakīya아슈마키야산스크리트어)', 즉 '아슈마카(Aśmaka아슈마카산스크리트어) 지역 출신'이라고 묘사했다. 붓다 시대에 아슈마카 민족의 한 분파는 인도 중부의 나르마다강과 고다바리강 사이 지역에 정착했다.

일부에서는 아리아바타가 기원한 '아슈마카(aśmaka아슈마카산스크리트어)'(산스크리트어로 "돌"을 의미)가 고대 케랄라주의 역사적 수도였던 티루반치쿨람(Thiruvanchikkulam티루반치쿨람산스크리트어)의 현재 코둥갈루르일 수 있다고 주장했다. 이는 코둥갈루르가 이전에 '코둠-칼-루르(Koṭum-Kal-l-ūr코둠-칼-루르산스크리트어)'("단단한 돌의 도시")로 알려졌다는 믿음에 근거하지만, 오래된 기록에 따르면 이 도시는 실제로는 '코둠-콜-루르(Koṭum-kol-ūr코둠-콜-루르산스크리트어)'("엄격한 통치의 도시")였다. 또한, 《아리아바티야》에 대한 여러 주석서가 케랄라에서 나왔다는 사실이 아리아바타의 주요 활동 장소였음을 시사하는 데 사용되었지만, 많은 주석서가 케랄라 외부에서도 나왔으며, 《아리아싯단타》는 케랄라에서 전혀 알려지지 않았다. K. Chandra HariK. 찬드라 하리영어는 천문학적 증거를 바탕으로 케랄라 가설을 주장하기도 했다.

아리아바타는 《아리아바티야》에서 여러 차례 '랑카'를 언급하지만, 그의 '랑카'는 추상적인 개념으로, 그의 우자인과 같은 경도상에 있는 적도의 한 지점을 나타낸다.

1.3. 교육 및 학문적 배경

아리아바타는 어느 시점에 고급 학문을 위해 쿠수마푸라로 가서 한동안 그곳에 머물렀던 것이 확실하다. 힌두교와 불교 전통, 그리고 바스카라 1세 (기원후 629년)는 모두 쿠수마푸라를 현대 파트나의 파탈리푸트라로 지목한다. 한 구절에 따르면 아리아바타는 쿠수마푸라에 있는 기관의 수장('kulapa쿨라파산스크리트어')이었다고 언급되어 있으며, 당시 날란다 대학교가 파탈리푸트라에 있었기 때문에 아리아바타가 날란다 대학교의 수장이었을 가능성도 제기된다. 아리아바타는 또한 비하르주 타레가나에 있는 태양 사원에 천문대를 세운 것으로도 알려져 있다.

1.4. 역사적 맥락

아리아바타가 활동했던 시기는 굽타 왕조 시대인 기원후 500년 전후이다. 굽타 왕조 시대에는 서방 세계와의 문화적 접촉의 영향을 받아 베다 시대의 천문학 및 수학이 부활했다. 5세기부터 10세기경까지 인도 수학 연구의 중심지는 쿠수마푸라, 우자인, 마이소르였으며, 아리아바타는 쿠수마푸라에서 활약했다. 쿠수마푸라는 굽타 왕조의 수도였던 비하르주 파트나로, 5세기에서 6세기에 번영을 누렸던 날란다 대학교가 위치해 있었다. 날란다 대학교에는 거대한 천문대가 있었으며, 아리아바타는 이 대학의 총장이었던 것으로 추정된다.

《아리아바티야》를 저술한 기원후 499년은 후기 굽타 왕조의 왕 중 한 명인 부다굽타의 통치 시기와 겹치는 것으로 추정된다. 부다굽타의 통치 시기는 기원후 494년까지 확인되며, 다른 굽타 왕의 이름이 나타나는 비문 사료는 기원후 510년까지를 가리킨다. 따라서 아리아바타가 쿠수마푸라에서 활동한 시기는 부다굽타의 통치 하에 있었던 것으로 보인다. 후기 굽타 왕조의 역사는 쇠퇴 또는 분열이 있었을 것으로 보이지만, 불분명한 점이 많다. 그러나 에란의 석주 비문, 다모다르푸르의 동판 명문, 마투라 출토 불상 비문 등의 증거에 따르면, 부다굽타 시대의 굽타 왕조 영토는 동쪽으로는 북부 벵골, 서쪽으로는 말와 지방, 북쪽으로는 카나우지국까지 회복되었으며, 남쪽으로는 나르마다강 유역에서 바카타카 왕조와 접해 있었다.

따라서 당시 데칸고원의 아슈마카는 굽타 왕조의 영토 밖에 있었으며, 아리아바타는 그곳에서 고다바리강과 나르마다강을 건너 쿠수마푸라로 왔을 것으로 추정된다. 가장 개연성 있는 이유로는 아리아바타가 부다굽타에 의해 아슈마카에서 날란다 대학교의 총장으로 초빙되었다는 설이 제시된다. 당시 쿠수마푸라 근처에는 현장과 의정도 수학했던 날란다 대학교가 있었다. 이러한 정황 증거 외에도, 아리아바타가 '시설의 장'을 의미하는 'Kulpa쿨파산스크리트어'라는 칭호로 불렸다는 사실이 문헌상 확인된다. 굽타 왕조는 바카타카 왕조와 혼인을 통해 동맹 관계를 맺고 있어 관계가 좋았다.

2. 저술

아리아바타는 주로 《아리아바티야》와 소실된 《아리아싯단타》를 저술했으며, 그의 작품들은 후대 인도 및 이슬람 학자들에게 깊은 영향을 미쳤다.

아리아바타는 여러 수학 및 천문학 논문의 저자이지만, 현재까지 남아있는 것은 《아리아바티야》뿐이다. 그의 연구는 천문학, 수학, 물리학, 생물학, 의학 등 다양한 분야를 포함했다. 《아리아바티야》는 수학과 천문학의 개요서로, 인도 수학 문헌에서 자주 언급되었으며 현대까지 전해지고 있다.

《아리아싯단타》는 천문 계산에 관한 소실된 저작으로, 아리아바타의 동시대 인물인 바라하미히라와 후대 수학자 및 주석가들(브라마굽타, 바스카라 1세 등)의 저술을 통해 알려져 있다. 이 작품은 더 오래된 《수리야 싯단타》에 기반을 둔 것으로 보이며, 《아리아바티야》의 일출 기준 계산 방식과 달리 자정 기준 계산 방식을 사용했다. 또한 이 책에는 여러 천문 관측 기구에 대한 설명이 포함되어 있었다. 여기에는 해시계('shanku-yantra샨쿠-얀트라산스크리트어'), 그림자 관측 기구('chhAyA-yantra차야-얀트라산스크리트어'), 각도 측정 장치로 추정되는 반원형 및 원형 기구('dhanur-yantra다누르-얀트라산스크리트어' / 'chakra-yantra차크라-얀트라산스크리트어'), 원통형 막대('yasti-yantra야스티-얀트라산스크리트어'), 우산 모양의 장치('chhatra-yantra차트라-얀트라산스크리트어'), 그리고 활 모양과 원통형의 최소 두 가지 유형의 물시계가 있었다.

세 번째 저작인 '알-난트(Al ntf알-난트아랍어)' 또는 '알-난프(Al-nanf알-난프아랍어)'는 아랍어 번역본으로 남아있을 수 있으며, 아리아바타의 번역본이라고 주장되지만 산스크리트어 원명은 알려져 있지 않다. 9세기경의 것으로 추정되며, 페르시아인 학자이자 인도 연대기 작가인 알비루니가 언급했다.

2.1. 아리아바티야 (Āryabhaṭīya)

아리아바타의 작업에 대한 직접적인 세부 정보는 오직 《아리아바티야》를 통해서만 알려져 있다. '아리아바티야'라는 이름은 후대 주석가들이 붙인 것으로, 아리아바타 자신은 이 책에 이름을 붙이지 않았을 수도 있다. 그의 제자 바스카라 1세는 이 책을 '아슈마카탄트라(Ashmakatantra아슈마카탄트라산스크리트어)'(또는 아슈마카의 논문)라고 불렀다. 또한 이 책은 108개의 운문으로 구성되어 있어 '아리아-샤타스-아슈타(Arya-shatas-aShTa아리아-샤타스-아슈타산스크리트어)'(문자적으로 아리아바타의 108)로 불리기도 한다. 이 책은 수트라 문학의 전형적인 간결한 문체로 작성되었으며, 각 행은 복잡한 체계를 기억하는 데 도움이 되는 역할을 한다. 따라서 의미의 해설은 주석가들에 의해 이루어졌다. 이 텍스트는 108개의 운문과 13개의 서문 운문으로 구성되어 있으며, 네 개의 '파다(pāda파다산스크리트어)' 또는 장으로 나뉜다.

- 기티카파다(Gitikapada기티카파다산스크리트어) (13 운문): 칼파, 만반타라, 유가와 같은 큰 시간 단위를 다루며, 라가다의 《베단가 조티샤》(기원전 1세기경)와 같은 이전 텍스트와는 다른 우주론을 제시한다. 또한 단일 운문으로 주어진 사인표('jya자야산스크리트어')가 포함되어 있다. 마하유가(mahayuga마하유가산스크리트어) 동안의 행성 공전 주기는 4.32 M년으로 주어진다.

- 가니타파다(Ganitapada가니타파다산스크리트어) (33 운문): 측량학('kṣetra vyāvahāra크셰트라 비야바하라산스크리트어'), 산술 및 등차, 등비수열, 해시계/그림자('shanku샨쿠산스크리트어'-'chhAyA차야산스크리트어'), 일차, 이차, 연립, 부정 방정식('kuṭṭaka쿠타카산스크리트어')을 다룬다.

- 칼라크리야파다(Kalakriyapada칼라크리야파다산스크리트어) (25 운문): 다양한 시간 단위와 주어진 날짜의 행성 위치를 결정하는 방법, 윤달('adhikamAsa아디카마사산스크리트어') 계산, 크샤야-티티(kShaya-tithi크샤야-티티산스크리트어), 그리고 요일 이름이 있는 7일 주를 다룬다.

- 골라파다(Golapada골라파다산스크리트어) (50 운문): 천구의 기하학적/삼각법적 측면, 황도, 천구의 적도, 승교점, 지구의 모양, 낮과 밤의 원인, 황도 12궁의 지평선 상승 등을 다룬다. 또한 일부 판본에는 작품의 미덕 등을 칭송하는 몇몇 후기가 끝에 추가되어 있다.

《아리아바티야》는 운문 형태로 수학과 천문학에서 여러 혁신을 제시했으며, 이는 여러 세기 동안 큰 영향을 미쳤다. 이 텍스트의 극단적인 간결함은 그의 제자 바스카라 1세의 주석서 《바샤(Bhashya바샤산스크리트어)》(기원후 600년경)와 닐라칸타 소마야지의 《아리아바티야 바샤(Aryabhatiya Bhasya아리아바티야 바샤산스크리트어)》(기원후 1465년)에서 상세히 설명되었다.

《아리아바티야》는 또한 운동의 상대성에 대한 그의 설명으로도 잘 알려져 있다. 그는 이 상대성을 다음과 같이 표현했다.

: 앞으로 나아가는 배에 탄 사람이 (강변의) 정지된 물체를 뒤로 움직이는 것처럼 보는 것과 마찬가지로, 지구에 사는 사람들은 정지된 별들이 정확히 서쪽으로 움직이는 것처럼 본다.

2.2. 아리아싯단타 (Ārya-siddhānta)

6세기의 바라하미히라 등 많은 천문학자들의 저서에서 《아리아싯단타》라는 천문서가 존재했음이 확실시된다. 그러나 현재는 전해지지 않으며, 정확한 내용은 불명확하다. 제목은 아리아바타의 천문학(싯단타)을 의미한다. 《아리아싯단타》는 7세기 북인도에서 최고의 유행을 가져왔다. 아리아바타의 비판자인 브라마굽타는 이 책을 비난하는 의도를 담아 '달콤한 설탕으로 요리한 음식'을 의미하는 《칸다-카디야카(Khanda-khadyaka칸다-카디야카산스크리트어)》라는 제목으로 《아리아싯단타》의 요약본을 만들 정도였다.

K. V. SarmaK. V. 살마영어에 따르면, 《아리아싯단타》는 안드라프라데시주, 인도 북서부에서 이란에 이르는 지역, 그리고 아바스 칼리파국 궁정에 전해졌다. 《칸다-카디야카》는 아랍어로 번역될 때 '알-칸드(Al-Khand알-칸드아랍어)'라는 서명으로 알려졌고, 이슬람 세계에서 천문 계산의 간편한 지침서로 널리 사용되었다. 인도에 10년간 머물며 인도 과학 기술을 이슬람 세계에 전파한 페르시아인 학자 알비루니도 《칸다-카디야카》를 재번역했다.

2.3. 기타 저서 및 영향

아리아바타의 제자로는 라타데바(Rātadeva라타데바산스크리트어), 판두랑가 스바미(Pāṇḍuraṅga Svāmī판두랑가 스바미산스크리트어), 니샹크(Niśaṅk니샹크산스크리트어) 세 명의 이름이 전해진다. 이 중 라타데바는 바라하미히라에 따르면 동로마 제국에 전해진 그리스 수학을 소개하는 《로마카 싯단타(Romaka Siddhanta로마카 싯단타산스크리트어)》와 《파울리샤 싯단타(Paulisa Siddhanta파울리샤 싯단타산스크리트어)》의 주석서를 저술했다.

3. 수학 기여

아리아바타는 수학 분야에서 자릿값 시스템, 원주율의 근사값, 삼각법, 부정 방정식, 대수학 및 급수, 측량학 등 다양한 혁신적인 업적을 남겼다.

3.1. 자릿값 시스템과 0

3세기 박샬리 필사본에서 처음 나타난 자릿값 시스템은 그의 저작에서 명확하게 사용되었다. 그는 0을 나타내는 기호를 사용하지 않았지만, 프랑스 수학자 조르주 이프라는 아리아바타의 자릿값 시스템에서 0에 대한 지식이 계수가 0인 10의 거듭제곱에 대한 자리 표시자로서 암묵적으로 존재했다고 주장한다.

그러나 아리아바타는 브라흐미 숫자를 사용하지 않았다. 베다 시대부터 이어져 온 산스크리트어 전통을 따라, 그는 알파벳 문자를 사용하여 숫자를 나타냈으며, 기억술 형태로 사인표와 같은 양을 표현했다.

3.2. 원주율(π)의 근사값

아리아바타는 원주율('π')의 근사값을 계산했으며, 'π'가 무리수라는 결론에 도달했을 수도 있다. 《아리아바티야》의 두 번째 부분('gaṇitapāda가니타파다산스크리트어' 10)에서 그는 다음과 같이 썼다.

: caturadhikaṃ śatamaṣṭaguṇaṃ dvāṣaṣṭistathā sahasrāṇām산스크리트어

: ayutadvayaviṣkambhasyāsanno vṛttapariṇāhaḥ.산스크리트어

: "100에 4를 더하고, 8을 곱한 다음, 62,000을 더하라. 이 규칙에 따라 지름 20,000인 원의 둘레에 근접할 수 있다."

이는 지름이 20,000인 원의 둘레가 62,832가 될 것이라는 의미이다. 즉, π ≈ 62832/20000 = 3.1416으로, 이는 백만 분의 이까지 정확한 값이다.

아리아바타가 'āsanna아산나산스크리트어'("근접하는")라는 단어를 사용하여 이것이 단지 근사값이 아니라 그 값이 통약 불가능하다(즉, 무리수이다)는 것을 의미했을 수도 있다고 추측된다. 만약 이것이 사실이라면, 이는 매우 정교한 통찰력인데, 'π'의 무리수성은 요한 하인리히 람베르트에 의해 1761년에야 유럽에서 증명되었기 때문이다.

《아리아바티야》가 아랍어로 번역된 후(기원후 820년경), 이 근사값은 알콰리즈미의 대수학 책에 언급되었다.

3.3. 삼각법

가니타파다(Ganitapada가니타파다산스크리트어) 6장에서 아리아바타는 삼각형의 면적을 다음과 같이 제시했다.

: tribhujasya phalaśarīraṃ samadalakoṭī bhujārdhasaṃvargaḥ트리부자샤 팔라샤리람 사마다라코티 부자르다삼바르가산스크리트어

이는 "삼각형의 경우, 수선과 절반 변의 곱이 면적이다"라고 번역된다.

아리아바타는 자신의 저작에서 'sine사인영어' 개념을 'ardha-jya아르다-자야산스크리트어'라는 이름으로 논했는데, 이는 문자적으로 "반현(半弦)"을 의미한다. 간결함을 위해 사람들은 이를 'jya자야산스크리트어'라고 부르기 시작했다. 아랍 작가들이 그의 작품을 산스크리트어에서 아랍어로 번역할 때, 이를 'jiba지바아랍어'라고 언급했다. 그러나 아랍어 표기에서는 모음이 생략되어 'jb즈브아랍어'로 축약되었다. 후대 작가들은 이를 'jaib자이브아랍어'으로 대체했는데, 이는 "주머니" 또는 "(옷의) 접힌 부분"을 의미한다. (아랍어에서 'jiba지바아랍어'는 의미 없는 단어이다.) 이후 12세기에 크레모나의 제라르도가 이 아랍어 저작들을 라틴어로 번역할 때, 아랍어 'jaib자이브아랍어'을 그 라틴어 대응어인 'sinus시누스라틴어'로 대체했는데, 이는 "만(灣)" 또는 "강어귀"를 의미하며, 여기서 영어 단어 '사인'이 유래했다.

3.4. 부정 방정식

고대부터 인도 수학자들에게 큰 관심사였던 문제 중 하나는 ax + by = c 형태의 디오판토스 방정식의 정수 해를 찾는 것이었다. (이 문제는 고대 중국 수학에서도 연구되었으며, 그 해법은 보통 중국인의 나머지 정리로 불린다.) 다음은 바스카라 1세의 《아리아바티야》 주석서에 나오는 예시이다.

: 8로 나누면 5가 남고, 9로 나누면 4가 남고, 7로 나누면 1이 남는 수를 구하라.

즉, N = 8x+5 = 9y+4 = 7z+1을 만족하는 N을 찾으라는 것이다. 가장 작은 N 값은 85로 밝혀졌다. 일반적으로 이러한 디오판토스 방정식은 풀기 매우 어려울 수 있다. 이들은 고대 베다 문헌인 술바 수트라에서 광범위하게 논의되었는데, 그 중 더 오래된 부분은 기원전 800년경으로 거슬러 올라갈 수 있다. 아리아바타가 이러한 문제를 해결하는 방법은 기원후 621년에 바스카라에 의해 상세히 설명되었으며, 'Kuṭṭaka쿠타카산스크리트어' 방법이라고 불린다. 'Kuṭṭaka쿠타카산스크리트어'는 "분쇄하다" 또는 "작은 조각으로 부수다"를 의미하며, 이 방법은 원래의 인수를 더 작은 숫자로 작성하는 재귀적 알고리즘을 포함한다. 이 알고리즘은 인도 수학에서 1차 디오판토스 방정식을 해결하는 표준 방법이 되었으며, 초기에는 대수학 전체 분야를 'kuṭṭaka-gaṇita쿠타카-가니타산스크리트어' 또는 단순히 'kuṭṭaka쿠타카산스크리트어'라고 불렀다.

3.5. 대수학 및 급수

《아리아바티야》에서 아리아바타는 제곱과 세제곱의 합에 대한 우아한 공식을 제시했다.

: 12 + 22 + ... + n2 = n(n + 1)(2n + 1) / 6

그리고

: 13 + 23 + ... + n3 = (1 + 2 + ... + n)2 (삼각수의 제곱 참고)

3.6. 측량학

아리아바타는 기하학적 도형의 면적 계산 등 측량학 분야에서도 기여했다.

4. 천문학 기여

아리아바타의 천문학 체계는 '아우다야카 체계(audAyaka system)아우다야카 체계산스크리트어'라고 불렸는데, 이는 '랑카랑카산스크리트어' 또는 "적도"에서의 '우다이(uday)우다이산스크리트어', 즉 새벽을 기준으로 날짜를 계산하는 방식이다. 그의 후기 천문학 저작 중 두 번째 모델('ardha-rAtrikA아르다-라트리카산스크리트어', 자정 기준)을 제안한 것으로 보이는 일부는 소실되었지만, 브라마굽타의 《칸다카디야카》에 대한 논의를 통해 부분적으로 재구성할 수 있다. 일부 텍스트에서 그는 천체의 겉보기 운동을 지구의 자전에 기인한다고 보았다. 그는 행성의 궤도가 원형이 아니라 타원형이라고 믿었을 수도 있다.

4.1. 지구 자전과 운동의 상대성

아리아바타는 지구가 매일 자전하며, 별들의 겉보기 움직임은 지구의 자전으로 인한 상대적인 움직임이라고 정확하게 주장했다. 이는 당시 하늘이 회전한다는 일반적인 견해와 상반되는 것이었다. 《아리아바티야》의 첫 장에서 그는 한 유가 동안 지구의 자전 횟수를 제시했으며, 그의 '골라(gola)골라산스크리트어' 장에서 이를 더욱 명확히 설명했다.

: 앞으로 나아가는 배에 탄 사람이 움직이지 않는 [물체]가 뒤로 가는 것을 보는 것과 마찬가지로, 적도에 있는 [사람]은 움직이지 않는 별들이 균일하게 서쪽으로 가는 것을 본다. 뜨고 지는 원인은 행성들과 함께하는 별들의 구가 적도에서 서쪽으로 균일하게 [겉보기에는?] 회전하며, 끊임없이 우주풍에 의해 밀리기 때문이다.

4.2. 천문학 모델

아리아바타는 지구 중심설 모델을 설명했는데, 이 모델에서는 태양과 달이 각각 주전원에 의해 운반된다. 이들은 다시 지구 주위를 공전한다. 《파이타마하싯단타》(기원후 425년경)에서도 발견되는 이 모델에서 행성들의 움직임은 각각 작은 '만다(manda)만다산스크리트어'(느림)와 큰 '시기라(śīghra)시기라산스크리트어'(빠름)라는 두 개의 주전원에 의해 지배된다. 지구로부터의 거리에 따른 행성의 순서는 달, 수성, 금성, 태양, 화성, 목성, 토성, 그리고 성군으로 간주된다.

행성들의 위치와 주기는 균일하게 움직이는 점들을 기준으로 계산되었다. 수성과 금성의 경우, 태양과 같은 평균 속도로 지구 주위를 움직인다. 화성, 목성, 토성의 경우, 각 행성의 황도대를 통한 움직임을 나타내는 특정 속도로 지구 주위를 움직인다. 대부분의 천문학 역사가들은 이 두 주전원 모델이 프톨레마이오스 이전 그리스 천문학의 요소를 반영한다고 본다. 아리아바타 모델의 또 다른 요소인 'śīghrocca시기로카산스크리트어', 즉 태양에 대한 행성의 기본 주기는 일부 역사가들에 의해 태양 중심설 모델의 근본적인 신호로 여겨지기도 한다.

4.3. 일식과 월식

일식과 월식은 아리아바타에 의해 과학적으로 설명되었다. 그는 달과 행성들이 반사된 햇빛으로 빛난다고 주장했다. 당시 라후와 케투(가상의 행성 달의 교점으로 식을 일으킨다고 여겨짐)에 의해 식 현상이 발생한다는 일반적인 우주론 대신, 그는 지구에 의해 드리워지거나 지구에 떨어지는 그림자를 통해 식을 설명했다. 따라서 월식은 달이 지구의 그림자 안으로 들어갈 때 발생한다(골라(gola골라산스크리트어) 37절). 그는 지구 그림자의 크기와 범위에 대해 자세히 논의하고(골라(gola골라산스크리트어) 38~48절), 이어서 식 동안 가려진 부분의 계산과 크기를 제공했다. 후대의 인도 천문학자들이 계산을 개선했지만, 아리아바타의 방법이 핵심을 제공했다. 그의 계산 패러다임은 매우 정확하여, 18세기 과학자 기욤 르 장틸이 인도 퐁디셰리를 방문했을 때, 1765년 8월 30일 월식의 지속 시간에 대한 인도 계산이 41초 부족한 반면, 그의 차트(토비아스 마이어, 1752년)는 68초 길었다는 것을 발견했다.

4.4. 항성 주기 및 계산

현대 영어 시간 단위로 볼 때, 아리아바타는 항성 자전 (고정된 별을 기준으로 한 지구의 자전)을 23시간 56분 4.1초로 계산했다. 현대 값은 23시간 56분 4.091초이다. 마찬가지로, 그의 항성년 길이는 365일 6시간 12분 30초 (365.25858일)로, 실제 항성년 길이 (365.25636일)에 비해 3분 20초의 오차가 있다.

4.5. 천문 관측 기구

아리아바타는 그의 저서 《아리아싯단타》에서 여러 천문 관측 기구에 대해 설명했다. 여기에는 해시계('shanku-yantra샨쿠-얀트라산스크리트어'), 그림자 관측 기구('chhAyA-yantra차야-얀트라산스크리트어'), 각도 측정 장치로 추정되는 반원형 및 원형 기구('dhanur-yantra다누르-얀트라산스크리트어' / 'chakra-yantra차크라-얀트라산스크리트어'), 원통형 막대('yasti-yantra야스티-얀트라산스크리트어'), 우산 모양의 장치('chhatra-yantra차트라-얀트라산스크리트어'), 그리고 활 모양과 원통형의 최소 두 가지 유형의 물시계가 포함되었다.

5. 유산과 영향

아리아바타의 저작은 인도 천문학 전통에 큰 영향을 미쳤으며, 번역을 통해 여러 인접 문화권에도 영향을 주었다. 이슬람 황금 시대 (기원후 820년경) 동안의 아랍어 번역은 특히 영향력이 컸다. 그의 일부 결과는 알콰리즈미에 의해 인용되었으며, 10세기 알비루니는 아리아바타의 추종자들이 지구가 자전한다고 믿었다고 언급했다.

5.1. 인도 및 이슬람 과학에 미친 영향

아리아바타의 수학 및 천문학적 업적은 인도와 이슬람 세계에 널리 전파되었다. 그의 천문 계산 방법은 삼각법 표와 함께 이슬람 세계에서 널리 사용되었고, 많은 아랍 천문표(지즈)를 계산하는 데 활용되었다. 특히 알안달루스의 아랍 과학자 알자르칼리 (11세기)의 저작에 있는 천문표는 12세기 라틴어로 번역되어 톨레도 표가 되었고, 수세기 동안 유럽에서 가장 정확한 천문력으로 사용되었다.

5.2. 삼각법 용어

그의 사인('jya자야산스크리트어'), 코사인('kojya코자야산스크리트어'), 버사인('utkrama-jya우트크라마-자야산스크리트어'), 역사인('otkram jya오트크람 자야산스크리트어')의 정의는 삼각법의 탄생에 영향을 미쳤다. 그는 또한 0도에서 90도까지 3.75도 간격으로 4자리 소수점 정확도의 사인 및 버사인(1 - cos x) 표를 처음으로 명시했다.

실제로 현대 용어 "sine사인영어"과 "cosine코사인영어"은 아리아바타가 도입한 'jya자야산스크리트어'와 'kojya코자야산스크리트어'의 오역이다. 앞서 언급했듯이, 이들은 아랍어로 'jiba지바아랍어'와 'kojiba코지바아랍어'로 번역되었고, 이후 크레모나의 제라르도가 아랍어 기하학 텍스트를 라틴어로 번역하면서 오해했다. 그는 'jiba지바아랍어'가 아랍어 'jaib자이브아랍어'("옷의 접힌 부분")를 의미한다고 가정했으며, 이는 라틴어 'sinus시누스라틴어'(기원후 1150년경)로 번역되었다.

5.3. 역법 체계

아리아바타와 그의 추종자들이 고안한 역법 계산 방식은 인도에서 판창감 (힌두 달력)을 정하는 실제적인 목적으로 계속 사용되어 왔다. 이슬람 세계에서는 오마르 하이얌을 포함한 일단의 천문학자들에 의해 기원후 1073년에 도입된 잘랄리력의 기초를 형성했으며, 이 달력의 수정된 버전(1925년 수정)은 오늘날 이란과 아프가니스탄에서 사용되는 국가 달력이다. 잘랄리력의 날짜는 아리아바타와 이전의 싯단타 달력처럼 실제 태양 통과를 기반으로 한다. 이러한 유형의 달력은 날짜 계산을 위한 천문력이 필요하다. 날짜 계산이 어려웠음에도 불구하고, 잘랄리력은 그레고리력보다 계절 오차가 적었다.

5.4. 기념 및 추모

아리아바타를 기리기 위해 여러 기념물과 추모 사업이 이루어졌다. 파트나의 Aryabhatta Knowledge University아리아바타 지식 대학교영어(AKU)는 그의 이름을 따서 명명되었으며, 비하르 주립 대학법 2008에 따라 기술, 의료, 경영 및 관련 전문 교육과 관련된 교육 인프라의 개발 및 관리를 위해 설립되었다.

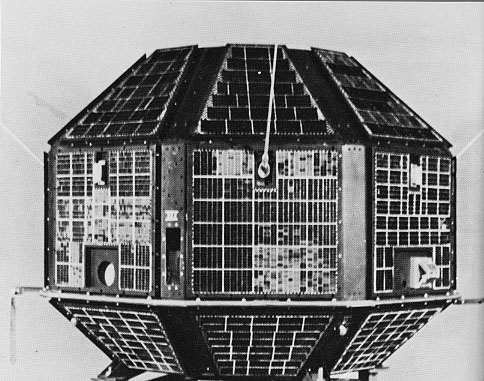

인도 최초의 위성인 아리아바타와 달 분화구인 아리아바타는 모두 그의 이름을 따서 명명되었으며, 아리아바타 위성은 인도 루피 2 INR 지폐 뒷면에도 새겨졌다. 인도 나이탈 근처에는 천문학, 천체물리학 및 대기 과학 연구를 수행하는 Aryabhatta Research Institute of Observational Sciences아리아바타 관측 과학 연구소영어(ARIES)가 있다. 학교 간 Aryabhata Maths Competition아리아바타 수학 대회영어 또한 그의 이름을 따서 명명되었으며, 2009년 ISRO인도 우주 연구 기구영어 과학자들이 성층권에서 발견한 박테리아 종인 Bacillus aryabhata바실루스 아리아바타라틴어도 그의 이름을 따랐다.

6. 평가 및 비판

아리아바타는 인도 천문학의 선구자로 높이 평가받지만, 그의 혁신적인 사상은 일부 전통주의자들로부터 비판과 논란의 대상이 되기도 했다.

6.1. 역사적 평가

아리아바타는 과거의 지식을 연구하고 자신의 지성을 바탕으로 저서를 저술한 인물로 평가된다. 과학사학자 M.L. SharmaM.L. 살마영어는 아리아바타를 "인도 천문학 최초의 아차리야(ācārya아차리야산스크리트어, 학장 또는 학자)"라고 평가했다. 아차리야는 저자 자신이 연구하여 저서를 쓴 사람에게 붙여지는 호칭이다.

6.2. 비판 및 논란

《아리아바티야》 이후 아리아바타의 행적은 전혀 알려져 있지 않다. 아리아바타를 브라만의 입장에서 격렬하게 비판했던 브라마굽타는 《브라흐마스푸타싯단타(Brāhmasphuṭasiddhānta브라흐마스푸타싯단타산스크리트어)》 제1장 62절에서 "아리아바타의 지지자들은 공공연히 영양처럼 맞서지 않는다. 그들은 사자를 보아도 사자에게 맞서지 않는다"라고 썼다. 이 구절에 대해 소련의 인도학자 그리고리 막시모비치 봉가르드-레빈은 브라마굽타가 브라만 전통을 고수하는 전통주의자들을 영양을 쉽게 죽이는 사자에 비유하며, 아리아바타를 인간적으로 변호했다고 해석했다. 레빈에 따르면, 브라마굽타는 아리아바타가 과학자로서의 태도를 고수했기 때문에 반과학적 비난을 받았음을 암시적으로 말하고 있으며, 아리아바타가 정통 브라만이나 그 충실한 신자들로부터 공격을 받아 비난과 박해를 피한 것은 거의 의심할 여지가 없다고 보았다.