1. 초기 생애 및 교육

1.1. 어린 시절과 가정 환경

마거리트 히긴스는 1920년 9월 3일 홍콩에서 태어났다. 당시 그녀의 아버지 로렌스 히긴스(Lawrence Higgins)는 해운 회사에서 일하고 있었다. 아일랜드계 미국인인 아버지는 제1차 세계 대전 중 파리에서 프랑스 귀족 혈통의 마거리트 드 고다르 히긴스(Marguerite de Godard Higgins)를 만나 결혼했다. 결혼 직후 부부는 홍콩으로 이주했고, 그곳에서 딸 마거리트가 태어났다. 생후 6개월 때 말라리아에 걸려 현재의 베트남에 있는 산악 리조트에서 요양하며 회복했다.

3년 후 가족은 미국으로 돌아와 오클랜드에 정착했다. 1929년 세계 대공황으로 아버지는 직장을 잃었고, 이는 가족에게 큰 불안감을 안겨주었다. 히긴스는 자서전 『뉴스는 특별한 것(News Is a Singular Thing)』에서 그날이 어린 시절 중 최악의 날이었다고 회고했다. "그날부터 저는 어른이 되면 어떻게 생계를 꾸려갈지 걱정하기 시작했습니다. 그때 저는 여덟 살이었습니다. 1930년대에 자란 수백만 명의 다른 사람들과 마찬가지로, 저는 우리 사회에 저를 위한 자리가 없을지도 모른다는 두려움에 시달렸습니다." 그럼에도 불구하고 가족은 어려움을 극복했다. 아버지는 결국 은행에 취직했고, 어머니는 프랑스어 교사로 일하는 조건으로 히긴스가 버클리의 안나 헤드 스쿨(Anna Head School, 현 Head-Royce School)에 장학금을 받고 입학할 수 있도록 도왔다.

1.2. 학력 및 초기 언론 활동 준비

히긴스는 1937년 가을 캘리포니아 대학교 버클리에 입학하여 감마 파이 베타 소로리티 회원으로 활동했으며, 학생 신문 『데일리 캘리포니안』에 글을 기고하고 1940년에는 편집장을 역임했다。1941년 프랑스어 학사 학위를 받고 버클리를 졸업한 그녀는 신문사 취직을 목표로 단 하나의 여행 가방과 7달러를 가지고 뉴욕으로 향했다. 1년 안에 일자리를 찾지 못하면 캘리포니아로 돌아가 프랑스어 교사가 될 계획이었다. 늦여름에 뉴욕에 도착한 그녀는 컬럼비아 대학교 저널리즘 스쿨의 석사 과정에 지원했다.

1941년 8월 뉴욕에 도착한 히긴스는 뉴욕 헤럴드 트리뷴 시티 오피스를 찾아가 당시 시티 편집장이었던 L. L. "엥겔" 엥겔킹(L. L. "Engel" Engelking)을 만나 자신의 기사 스크랩을 보여주었다. 당시에는 일자리를 얻지 못했지만, 한 달 뒤에 다시 오면 자리가 있을지도 모른다는 말을 들었다. 그녀는 뉴욕에 머물며 컬럼비아 대학교에서 공부하기로 결정했다.

그녀는 프로그램 시작 며칠 전에 입학하려 했으나, 여성에게 할당된 자리가 모두 찼다는 답변을 받았다. 여러 차례의 간청과 면담 끝에, 대학 측은 그녀가 이전 교수들로부터 모든 성적 증명서와 5통의 추천서를 받을 수 있다면 고려하겠다고 말했다. 히긴스는 즉시 아버지에게 전화하여 버클리에서 컬럼비아로 모든 서류를 보내도록 조치했다. 개강 직전 한 학생이 프로그램에서 중도 탈락했고, 히긴스는 입학할 수 있었다.

『뉴욕 헤럴드 트리뷴』의 캠퍼스 특파원 자리가 동급생 머레이 모건에게 돌아간 것에 실망한 그녀는 대부분 남성이었던 동급생들을 능가하기 위해 최선을 다했다. 그녀의 교수 중 한 명인 존 윌리엄 테벨은 히긴스의 아름다움이 그녀의 지성에 비견될 만큼 뛰어났으며, 그녀가 학급에서 가장 우수한 학생 중 한 명이었다고 말했다. "스타들로 가득 찬 학급에서도 그녀는 단연 돋보였습니다. 매기(Maggie)는 금발의 아름다움과 그에 못지않게 눈부신 지성을 거의 숨기지 못할 정도로 빛났습니다. 그녀는 완전히 현실적인 야망을 가지고 있었습니다. 당시 남성 중심적이고 본질적으로 남성 우월주의적인 저널리즘에서 성공하려면 여성은 더 강인해야 했고, 매기는 끊임없는 야망에 이끌려 강인함을 극한까지 밀어붙였으며, 이는 곧 우리 모두에게 분명해졌습니다." 1942년, 히긴스는 동급생을 대신하여 『트리뷴』지의 캠퍼스 특파원이 되었고, 이는 정규 기자직으로 이어졌다.

2. 언론인 경력

마거리트 히긴스의 언론인 경력은 제2차 세계 대전부터 한국 전쟁, 베트남 전쟁에 이르기까지 주요 국제 분쟁 지역을 넘나들며 전쟁의 참상과 국제 정세를 생생하게 보도한 것으로 특징지어진다. 특히 남성 중심의 언론계에서 여성 종군 기자로서의 입지를 개척하고 동등한 취재권을 쟁취하는 데 기여하며, 냉전 시대의 복잡한 국제 현안에 대한 깊이 있는 분석을 제공했다.

2.1. 제2차 세계 대전 종군

전쟁 기자가 되기를 열망했던 히긴스는 『뉴욕 헤럴드 트리뷴』에서 2년간 일한 후, 1944년 제2차 세계 대전 중 유럽으로 파견되도록 경영진을 설득했다. 런던과 파리에 주둔한 후, 1945년 3월 독일로 재배치되었다. 그녀는 1945년 4월 다하우 강제 수용소 해방을 목격했으며, SS 경비병들의 항복을 돕는 과정에서 미국 육군 종군 기장(campaign ribbon)을 받았다. 이후 뉘른베르크 재판과 소련의 베를린 봉쇄를 취재했다. 1947년에는 『트리뷴』지 베를린 지국장이 되었다.

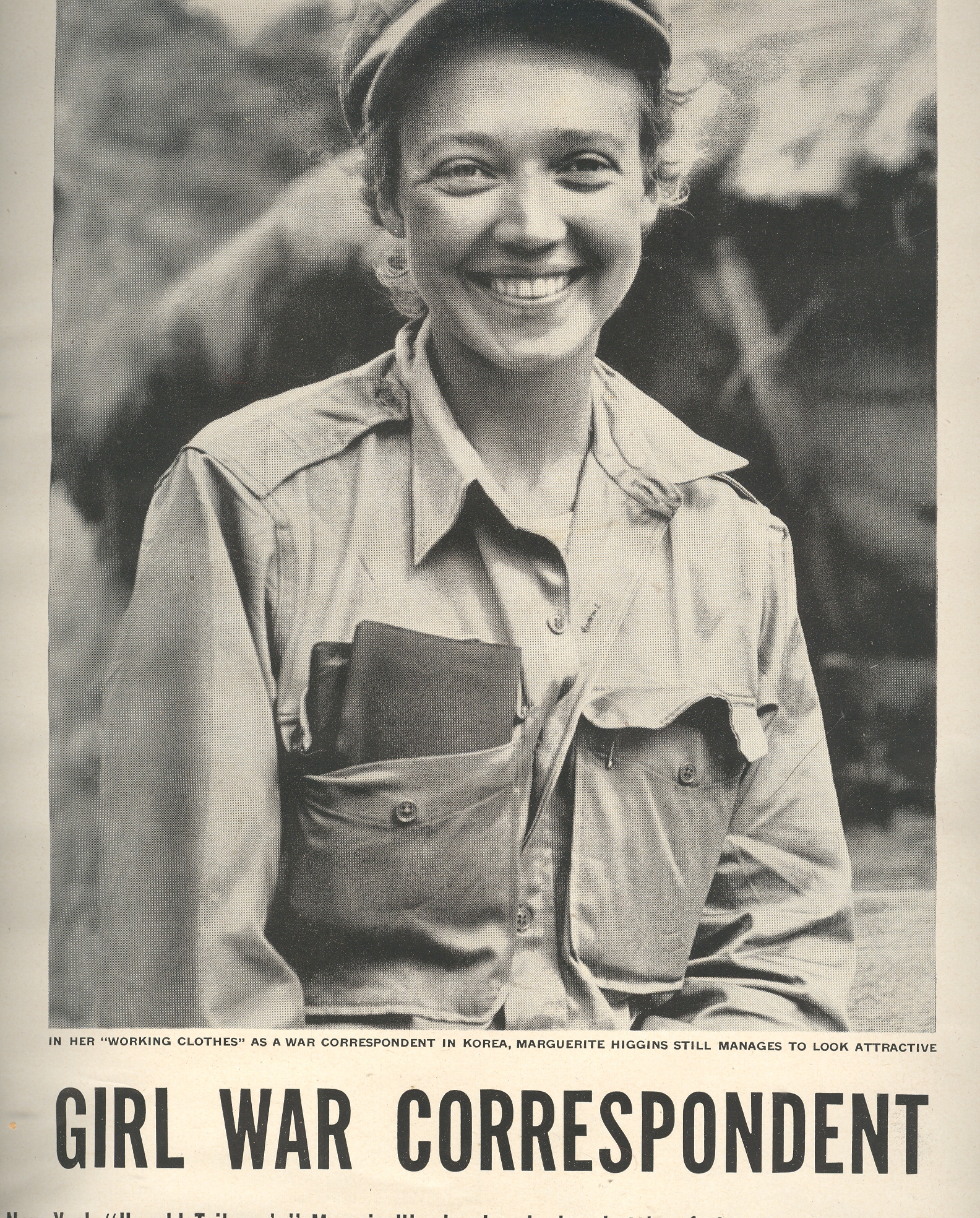

2.2. 한국 전쟁 종군 및 퓰리처상 수상

1950년, 히긴스는 『트리뷴』지 도쿄 지국장으로 임명되었으나, 도쿄 동료들로부터 냉담한 환영을 받았다. 그녀는 후에 베를린 동료였던 토니 하워드(Toni Howard)가 최근 출판한 소설 『쾌락의 비명(Shriek With Pleasure)』 때문임을 알게 되었다. 이 소설은 베를린의 한 여성 기자가 기사를 훔치고 정보원과 잠자리를 같이하는 내용을 묘사했는데, 당시 소문으로는 소설가 토니 하워드가 히긴스를 모델로 삼았다는 것이었고, 이는 도쿄 지국 직원들 사이에 의심과 적대감을 불러일으켰다.

일본 도착 직후 한국 전쟁이 한국에서 발발했고, 그녀는 현장에 가장 먼저 도착한 기자 중 한 명으로 한국에 왔다. 6월 28일, 히긴스와 세 명의 동료는 한강 인도교 폭파를 목격하고, 그 결과 한강 북쪽에 갇히게 되었다. 다음 날 뗏목으로 강을 건너 수원의 미군 본부에 도착하자마자, 월턴 워커 장군으로부터 즉시 한국을 떠나라는 명령을 받았다. 워커 장군은 여성은 전선에 어울리지 않으며, 군은 그들을 위한 별도의 숙소를 마련할 시간이 없다고 주장했다. 히긴스는 워커 장군의 상관인 더글러스 맥아더 장군에게 직접 호소했고, 맥아더 장군은 『트리뷴』지에 "한국 주둔 여성 특파원에 대한 금지령이 해제되었다. 마거리트 히긴스는 모든 사람에게 최고의 전문적 존경을 받고 있다"는 전보를 보냈다. 이는 모든 여성 종군 기자들에게 중요한 돌파구가 되었다. 그녀의 초기 한국 추방과 맥아더의 번복으로 히긴스가 전선에 남을 수 있게 된 것은 미국에서 큰 뉴스가 되었고, 그녀를 유명인으로 만들었다.

한국에 있는 동안, 『트리뷴』지는 호머 비가트를 한국 전쟁 취재를 위해 추가로 파견했고, 그는 히긴스에게 도쿄로 돌아가라고 말했다. 그녀는 거부했고, 『트리뷴』지는 그녀가 머무는 것을 허락했는데, 이는 두 사람 사이에 경쟁적인 불화를 초래했고, 결국 두 사람은 1951년 퓰리처상 국제 보도 부문을 공동 수상하게 되었다. 그들은 다른 네 명의 남성 종군 기자들과 함께 이 영예를 나누었다. 그녀는 1950년 6월 27일 한국에 들어와 약 6개월간 취재 활동을 한 후 1951년 1월 미국으로 귀국했다. 귀국 후 6개월간의 취재 활동을 바탕으로 1951년 1월 『한국에서의 전쟁(War in Korea)』이라는 책을 출간했고, 이 책은 베스트셀러가 되었다. 국내에서는 이 책으로 퓰리처상을 수상한 것으로 알려졌으나, 실제로는 인천 상륙 작전을 취재하여 1950년 9월 18일자 『뉴욕 헤럴드 트리뷴』에 게재된 기사를 통해 퓰리처상을 수상했다.

2.3. 베트남 전쟁 종군 및 국제 정세 취재

한국에서의 보도 활동의 결과로, 히긴스는 1950년 해외 언론인 클럽으로부터 조지 폴크 기념상(George Polk Memorial Award)을 받았다. 그녀는 1951년 『콜리어스』 잡지의 협력 특별호 『우리가 원치 않는 전쟁의 미리 보기(Preview of the War We Do Not Want)』에 "러시아의 여성들(Women of Russia)"이라는 기사를 기고하며 다른 주요 언론 및 정치 인사들과 함께 참여했다.

히긴스는 남은 생애 동안 프란시스코 프랑코, 니키타 흐루쇼프, 자와할랄 네루와 같은 세계 지도자들을 인터뷰하며 계속해서 외교 문제를 취재했다. 1955년에는 『트리뷴』지 모스크바 지국을 설립하고 지국장이 되었으며, 이오시프 스탈린 사망 후 소련에 다시 들어가는 것이 허용된 최초의 미국 특파원이 되었다.

1963년, 그녀는 『뉴스데이』에 합류하여 남베트남 취재를 담당하게 되었고, 그곳에서 "수백 개의 마을을 방문"하고 대부분의 주요 인사들을 인터뷰했으며, 『우리의 베트남 악몽(Our Vietnam Nightmare)』이라는 책을 썼다. 남베트남에 있는 동안, 히긴스와 뉴욕 타임스 특파원 데이비드 할버스탬 사이에 또 다른 불화가 발생했다. 할버스탬은 비가트의 후임으로 파견된 인물이었다. 이번 그녀의 싸움은 특종이나 헤드라인을 위한 것이 아니었다. 대신, 경험 많은 특파원인 히긴스와 젊은 할버스탬 사이의 이념적 차이와 자존심에 기반한 것이었다.

20년 경력의 종군 기자로서 히긴스의 반공주의적 정서는 확고했다. 응오딘지엠 정권에 대한 많은 불교도 시위가 있었는데, 그녀는 이를 공산주의자들이 조작한 것이라고 믿었다. 이는 할버스탬의 견해 및 보도와 상충되었고, 할버스탬은 히긴스를 "반공주의적 견해가 선전 수준에 이른, 전성기가 지난 매도자"로 여겼다. 할버스탬과 당시 베트남에 있던 많은 젊은 특파원들은 지엠 정권에 반대하며 전쟁에 대해 부정적인 시각으로 보도했다. 히긴스는 그들이 전쟁을 진정으로 이해하지 못한다고 생각했고, 종종 그들을 "로버 보이즈(Rover Boys)"라고 불렀다. 이는 그들이 사이공 밖의 시골로 나가 무슨 일이 벌어지고 있는지 보려 하지 않는다는 의미였다. 히긴스와 할버스탬의 경쟁은 끝나지 않는 듯 보였고, 할버스탬은 1966년 히긴스가 사망한 후에도 계속해서 그녀를 비판했다.

2.4. 여성 언론인으로서의 위상 및 활동

히긴스는 어릴 때부터 경쟁심이 강했고, 이러한 습관은 편집실과 해외 보도 활동에서도 계속되었다. 컬럼비아 대학교의 동급생이었던 플로라 루이스는 히긴스가 끈질겼다고 회상했다. 수업 과제로 기사를 받은 후, 히긴스는 동급생들보다 먼저 도서관에 가서 이용 가능한 모든 관련 자료를 대출했다. 루이스는 당시 여성 언론인들이 그렇게 해야 했다고 말했다. "매기와 그녀의 소위 비열한 수법을 비판하는 사람들은 당시 남성들의 세계에서 여성이 되는 것이 얼마나 힘들었는지 잊고 있다고 생각합니다. 역경은 엄청났습니다. 심지어 여성들조차 당신에게 적대적이었습니다. 그들은 미묘한 방식으로 너무나 잔인할 수 있었습니다... 당시 야망은 더러운 단어였습니다. 경력은 그저 적당한 남자가 나타날 때까지 가지고 노는 것에 불과했습니다. 매기는 그런 게임을 몰랐습니다. 그녀는 진지했고 진심으로 임했습니다."

히긴스를 아는 교수진과 동료들은 그녀가 어려운 인터뷰나 기사를 얻기 위해 자신의 "성적 매력"을 이용했다고 주장했다. 컬럼비아 대학교 교수 존 테벨은 그녀가 자신의 매력을 이용해 경찰 국장으로부터 거의 유일한 인터뷰 중 하나를 얻어냈다고 말했다. 히긴스는 기사를 얻기 위해 필요한 일이라면 무엇이든 기꺼이 할 의지가 있었다. 당시 일부 남성 동료들은 그녀가 인터뷰나 정보를 얻기 위해 성적인 호의를 베풀기까지 했다고 비난하기도 했다. 이러한 비난을 입증할 증거는 없으며, 다른 뛰어난 여성 특파원들도 직장에서 이러한 성차별을 경험했다.

당시 저널리즘은 이중 잣대가 존재하는 남성 중심의 산업이었다. 남성의 성적 행동이나 습관은 그들의 업무와 무관하다고 여겨졌으며, 정보를 얻기 위해 잠자리를 같이하는 것에 대해서도 비난받지 않았다. 『라이프』지의 전 사진작가 칼 마이단스에 따르면, 남성들은 보도 세계를 자신들의 영역으로 보았고, 이 분야에 진입하는 여성들과 공유하려 하지 않는 경우가 많았다. 그는 이렇게 말했다. "여성이 전쟁 지역-그들의 가장 신성한 영역-을 침범하고, 심지어 동등하게 재능 있고 때로는 더 용감하다는 것이 드러났을 때, 그것을 우아하게 받아들일 수 없었습니다." 야심 차고 뛰어난 여성 언론인들은 종종 잠자리를 같이하거나 성적 매력을 이용해 최고의 임무, 정보원, 또는 경력 향상을 얻으려 한다는 비난을 받았다. 이는 진실 여부와 상관없이 널리 퍼진 가십이 되었다. 히긴스는 남성 동료들이 자신에 대해 뭐라고 말하는지 잘 알고 있었지만, 이에 개의치 않고 자신의 일을 계속했다.

3. 직업적 평가와 논란

마거리트 히긴스의 직업적 경력은 수많은 특종과 수상으로 빛났지만, 동시에 동료들과의 치열한 경쟁, 취재 방식에 대한 비판, 그리고 당시 언론계에 만연했던 성차별에 직면해야 했다. 또한, 그녀와 관련된 일부 사실들이 잘못 알려져 있어 이에 대한 정확한 이해가 필요하다.

3.1. 동료와의 경쟁 및 비판

히긴스는 어린 시절부터 경쟁심이 강했으며, 이러한 습관은 편집실과 해외 보도 활동에서도 계속되었다. 컬럼비아 대학교 동급생인 플로라 루이스는 히긴스가 끈질겼다고 회상하며, 수업 과제를 받았을 때 동급생들보다 먼저 도서관에 가서 관련 자료를 모두 대출했다고 언급했다.

한국 전쟁 중에는 『뉴욕 헤럴드 트리뷴』이 호머 비가트를 추가로 파견하면서 히긴스에게 도쿄로 돌아가라고 지시했으나, 그녀는 이를 거부하고 한국에 머물렀다. 이로 인해 히긴스와 비가트 사이에 치열한 경쟁이 벌어졌고, 결국 두 사람은 1951년 퓰리처상을 공동 수상하게 되었다.

베트남 전쟁 취재 중에는 데이비드 할버스탬과의 새로운 불화가 발생했다. 이는 특종을 위한 경쟁이 아니라, 경험 많은 히긴스와 젊은 할버스탬 사이의 이념적 차이와 자존심에 기반한 것이었다. 20년 가까이 전쟁 기자로 활동하며 확고한 반공주의적 입장을 가졌던 히긴스는 응오딘지엠 정권에 대한 불교도 시위를 공산주의자들이 조작한 것이라고 믿었다. 이는 지엠 정권에 반대하며 전쟁에 대해 부정적으로 보도했던 할버스탬의 견해와 상충되었다. 할버스탬은 히긴스를 "반공주의적 견해가 선전 수준에 이른, 전성기가 지난 매도자"로 여겼다. 히긴스는 할버스탬을 비롯한 젊은 특파원들이 전쟁을 진정으로 이해하지 못한다고 생각하며, 사이공 밖으로 나가지 않고 시골에서 벌어지는 일을 보려 하지 않는 그들을 종종 "로버 보이즈"라고 불렀다. 히긴스와 할버스탬의 대립은 히긴스가 사망한 1966년 이후에도 할버스탬이 그녀를 계속 비판하면서 이어졌다.

3.2. 성차별과 직장 내 어려움

히긴스를 아는 교수진과 동료들은 그녀가 어려운 인터뷰나 기사를 얻기 위해 자신의 "성적 매력"을 이용했다고 주장했다. 컬럼비아 대학교 교수 존 테벨은 그녀가 자신의 매력을 이용해 좀처럼 인터뷰에 응하지 않던 경찰 국장으로부터 인터뷰를 얻어냈다고 말했다. 또한, 당시 일부 남성 동료들은 히긴스가 인터뷰나 정보를 얻기 위해 성적인 호의를 베풀기까지 했다고 비난하기도 했다. 그러나 이러한 비난을 입증할 증거는 없으며, 다른 뛰어난 여성 특파원들도 직장에서 이러한 성차별을 경험했다.

당시 저널리즘은 남성 중심의 산업이었고, 이중 잣대가 존재했다. 남성 기자의 성적 행동이나 습관은 그들의 업무와 무관하다고 여겨졌으며, 정보를 얻기 위해 성적인 관계를 맺는 것에 대해서도 비난받지 않았다. 『라이프』지의 전 사진작가 칼 마이단스는 당시 남성 기자들이 보도 세계를 자신들의 영역으로 생각했고, 이 분야에 진입하는 여성들과 공유하려 하지 않는 경우가 많았다고 말했다。 그는 "여성이 전쟁 지역-그들에게 가장 신성한 영역-을 침범하고, 심지어 동등하게 재능 있고 때로는 자신들보다 더 용감하다는 것이 드러났을 때, 그것을 우아하게 받아들일 수 없었습니다"라고 언급했다. 야심 차고 뛰어난 여성 언론인들은 종종 성적인 관계를 맺거나 성적 매력을 이용해 최고의 임무, 정보원, 또는 경력 향상을 얻으려 한다는 비난을 받았다. 이러한 소문은 진실 여부와 상관없이 업계에 널리 퍼졌다. 히긴스는 남성 동료들이 자신에 대해 뭐라고 말하는지 잘 알고 있었지만, 이에 개의치 않고 자신의 일을 계속했다.

3.3. 잘못 알려진 사실 바로잡기

마거리트 히긴스와 관련하여 대중에게 잘못 알려진 몇 가지 사실들이 존재한다.

- '귀신 잡는 해병대' 애칭 명명설

1990년대 후반부터 마거리트 히긴스 기자가 작성한 통영 상륙 작전 보도 기사에 "They might capture even the devil.(한국 해병대는 악마조차도 잡을 정도였다.)" 또는 "Ghost-Catching Marines"라는 표현이 존재했으며, 이 표현으로부터 '귀신 잡는 해병대'라는 애칭이 유래되었다는 설이 해병대 관련 서적과 언론 기사 등에 반복적으로 인용되면서 정설처럼 받아들여졌다.

그러나 2024년 해병대사령부 소속 해병대 군사연구소가 『뉴욕 헤럴드 트리뷴』 기사 원문을 전수 조사한 결과, 마거리트 히긴스 기자가 작성한 기사 중에서 "They might capture even the devil." 또는 "Ghost-Catching Marines"라는 표현이 들어간 기사는 존재하지 않는 것으로 밝혀졌다. 또한, 이와 더불어 마거리트 히긴스 기자는 통영 상륙 작전과 관련된 일반적인 전황 보도 기사 및 대한민국 해병대와 관련된 어떠한 기사도 작성하지 않은 것으로 확인되었다.

『뉴욕 헤럴드 트리뷴』 기사 원문 전수 조사 결과에 따라 해병대에서도 공식 블로그, 페이스북 등 SNS 콘텐츠에서 '귀신 잡는 해병대' 애칭의 마거리트 히긴스 기사 유래설을 2024년 7월 삭제했다. 통영시가 관리하는 해병대 통영 상륙 작전 기념관도 2024년 6월 마거리트 히긴스 관련 전시물 철거를 완료했다. 그 외 마거리트 히긴스 기사 유래설이 포함된 SNS 콘텐츠를 게시했던 해군, 국방부(국방홍보원, 전쟁기념관 등 포함), 국가보훈부, 외교부, 인사혁신처, 한국우편사업진흥원, 경상남도, 통영시, 창원시, 오산시 등 지방자치단체를 포함한 정부 기관들이 관련 SNS 콘텐츠를 2024년 6월과 7월에 걸쳐 비공개 또는 정정 작업을 완료했다.

- 퓰리처상 수상작

국내에서는 한국 전쟁 6개월간의 취재기를 종합하여 1951년 발간한 비망록 『한국에서의 전쟁(War in Korea)』을 통해 퓰리처상을 수상한 것으로 알려졌으나, 실제로는 인천 상륙 작전을 취재하여 『뉴욕 헤럴드 트리뷴』 1950년 9월 18일자에 게재된 기사를 통해 퓰리처상을 수상했다.

- 한국 전쟁 취재 기간

한국 전쟁 종군 기자의 상징적인 인물이기 때문에 한국 전쟁 전 과정을 취재한 것으로 잘못 알고 있는 경우가 많지만, 마거리트 히긴스는 개전 초기인 1950년 6월 27일 한국에 들어와 약 6개월간 취재한 후 1951년 1월 미국으로 귀국했다.

4. 개인 생활

히긴스는 캘리포니아 대학교 버클리 재학 중 첫 남편이 될 철학과 조교 스탠리 무어를 만났다. 버클리에서는 관계가 발전하지 않았지만, 서로에게 끌렸다고 전해진다. 히긴스가 뉴욕으로 이주한 후, 당시 하버드 대학교에서 철학 교수로 재직 중이던 무어와 재회했다. 두 사람은 1942년에 결혼했으나, 무어가 곧 제2차 세계 대전에 징집되면서 관계가 틀어져 1947년에 이혼했다.

1952년, 그녀는 베를린 지국장 시절 만났던 미국 공군 소장 윌리엄 에번스 홀과 결혼했다. 두 사람은 리노에서 결혼식을 올리고 마린군에 정착했다. 1953년에 첫 딸을 낳았으나, 미숙아로 태어나 5일 만에 사망했다. 1958년에는 아들 로렌스 히긴스 홀(Lawrence Higgins Hall)을 낳았고, 1959년에는 딸 린다 마거리트 홀(Linda Marguerite Hall)을 낳았다. 1963년경 남편 홀은 공군에서 은퇴하고 전자 회사에 취직하여 매주 뉴욕으로 통근했고, 금요일에는 워싱턴 D.C.의 집으로 돌아왔다. 이들 부부의 워싱턴 D.C. 집에는 두 자녀 외에도 고양이 세 마리, 잉꼬 두 마리, 개, 토끼, 당나귀가 각각 한 마리씩 있었다.

5. 사망 및 유산

마거리트 히긴스의 삶은 갑작스러운 죽음으로 막을 내렸지만, 그녀의 선구적인 언론 활동은 후대에 큰 영향을 미쳤으며, 사후에도 그녀의 공로를 기리는 다양한 평가와 기념 활동이 이어졌다.

5.1. 사망 원인 및 장례

히긴스는 생후 6개월 때 말라리아에 걸렸으나, 당시 의사의 권유로 현재의 베트남에 있는 산악 리조트에서 요양하며 회복했다. 수십 년 후인 1965년 11월, 남베트남에서의 취재 임무를 마치고 돌아온 히긴스는 리슈만편모충증에 감염되었다. 이 질병으로 인해 그녀는 1966년 1월 3일, 45세의 나이로 워싱턴 D.C.에서 사망했다. 그녀는 남편과 함께 알링턴 국립묘지에 안장되어 있다. 남편은 1984년에 사망했다.

5.2. 후대의 평가 및 영향

히긴스는 남성 중심의 언론계에서 여성 종군 기자로서의 입지를 개척하고 동등한 취재권을 쟁취하는 데 크게 기여했다. 그녀는 여성 언론인들이 직면했던 성차별과 편견에 맞서 싸우며, 자신의 능력과 야망을 증명하려 노력했다. 특히 한국 전쟁 당시 더글러스 맥아더 장군에게 직접 호소하여 여성 종군 기자에 대한 전선 취재 금지령을 해제시킨 것은 모든 여성 종군 기자들에게 중요한 전환점이 되었다. 그녀의 이러한 노력과 보도는 후대의 여성 언론인들에게 영감을 주었으며, 언론계의 성 평등을 향한 중요한 발걸음으로 평가받는다. 그녀의 보도는 전쟁의 참상과 국제 정세를 대중에게 알리는 데 기여했으며, 특히 한국 전쟁의 초기 상황을 서방 세계에 생생하게 전달하는 데 중요한 역할을 했다.

5.3. 사후 수상 및 기념

미국 육군장관 로버트 P. 패터슨은 1946년 11월 23일 워싱턴 D.C.에서 히긴스를 포함한 종군 기자들을 표창했다. 1951년에는 한국 전쟁 보도로 여성 최초로 퓰리처상을 수상했다.

2010년 9월 2일, 대한민국 정부는 마거리트 히긴스에게 최고 훈장 중 하나인 수교훈장 흥인장을 추서했다. 서울에서 열린 시상식에는 그녀의 딸과 손자가 참석하여 훈장을 받았다. 이 훈장은 1950년대 초 한국의 생존 투쟁을 대중에 알린 히긴스의 용감한 공로를 기리는 것이다. 2016년에는 국가보훈부로부터 한국 전쟁의 5월의 영웅으로 선정되기도 했다.

6. 저서

마거리트 히긴스가 저술한 주요 저서는 다음과 같다.

- 『한국에서의 전쟁: 여군 종군 기자의 보고서(War In Korea: The Report of a Woman Combat Correspondent)』, 1951년

- 『뉴스는 특별한 것(News Is a Singular Thing)』, 1955년

- 『붉은 플러시와 검은 빵(Red Plush and Black Bread)』, 1955년

- 『우리의 베트남 악몽: 베트남 비극에 대한 미국 개입의 이야기, 미래 정책에 대한 생각(Our Vietnam Nightmare: The Story of U.S. Involvement in the Vietnamese Tragedy, with Thoughts on a Future Policy)』, 1965년

7. 대중 문화 속에서의 모습

마거리트 히긴스는 여러 대중 문화 작품에서 캐릭터의 모델이 되거나 영감을 주었다.

- 2019년 대한민국 영화 『장사리: 잊혀진 영웅들』에 등장하는 여성 종군 기자 '매기'(배우 메간 폭스)는 마거리트 히긴스와 마거릿 버크화이트를 모델로 한 가상의 인물이다.

- 필 피사니(Phil Pisani)의 책 『매기의 전쟁(Maggie's Wars)』의 주인공은 마거리트 히긴스를 기반으로 한다.

- 네이선 헤일(Nathan Hale)의 그래픽 노블 『냉전 특파원(Cold War Correspondent)』에서는 마거리트 히긴스의 가상화된 모습이 내레이터로 등장한다.

8. 관련 항목

- 종군 기자

- 장사리: 잊혀진 영웅들