1. 개요

데시데리위스 에라스뮈스(Desiderius Erasmus데시데리위스 에라스뮈스네덜란드어, 1466년 혹은 1469년 ~ 1536년)는 네덜란드 출신의 대표적인 기독교 인문주의자, 가톨릭 사제, 신학자, 교육자, 풍자 작가, 철학자였다. 그는 당대 유럽 지성계에 막대한 영향을 미쳤으며, 특히 북유럽 르네상스의 가장 중요한 사상가 중 한 명으로 손꼽힌다. 에라스뮈스는 고전 문헌에 대한 깊이 있는 연구를 통해 기독교 본연의 가르침과 가치로 돌아가고자 하는 '그리스도 철학'(Philosophia Christi필로소피아 크리스티라틴어)을 주창했다. 이는 형식주의에 빠진 스콜라 철학과 교회의 부패를 비판하며 도덕적, 영적인 개혁을 역설하는 그의 사상의 핵심이었다.

그의 가장 큰 업적 중 하나는 그리스어와 라틴어를 병기한 신약성서의 학술적 번역본인 《노붐 인스트루멘툼 옴네》(Novum Instrumentum omne노붐 인스트루멘툼 옴네라틴어)를 출판한 것이다. 이 번역본은 마르틴 루터의 독일어 성서 번역을 비롯한 여러 종교 개혁 운동에 결정적인 영향을 미쳤다. 또한, 《우신 예찬》(The Praise of Folly더 프레이즈 오브 폴리영어)과 같은 풍자 작품을 통해 당대 사회와 교회의 폐습을 신랄하게 비판하며 광범위한 독자층에게 큰 인기를 얻었다.

에라스뮈스는 당시 유럽을 휩쓸던 종교 개혁의 격동기 속에서 교회의 내적인 개혁을 주장하며 중도적인 입장을 고수했다. 그는 마르틴 루터와의 자유 의지 논쟁처럼 핵심적인 신학적 문제에서 루터의 급진적인 견해에 동의하지 않았으며, 종교적 분열과 폭력을 극도로 경계했다. 그는 평생 가톨릭 교회에 충실하고자 했으나, 양측으로부터 비난과 오해를 받기도 했다. 이러한 중도적 태도는 때로는 비겁함으로 해석되기도 했으나, 에라스뮈스는 지식인으로서의 독립적인 입장을 유지하며 이성과 관용을 통한 화해와 평화를 추구하는 것을 자신의 소명으로 여겼다. 그의 사상은 후대의 토마스 모어와 같은 인문주의자뿐만 아니라, 프랑수아 라블레, 미겔 데 세르반테스, 윌리엄 셰익스피어 등 서구 문학의 거장들에게도 지대한 영향을 미쳤다. 그는 또한 어린이 인권의 선구적인 개념을 제시하며 비인간적인 교육 방식에 반대하기도 했다. 에라스뮈스는 단순한 학자를 넘어, 서구 문화와 종교 개혁, 그리고 근대적 자유주의 전통 형성에 큰 발자취를 남긴 인물로 평가된다.

2. 생애

데시데리위스 에라스뮈스의 거의 70년에 달하는 생애는 크게 네 시기로 나눌 수 있다. 첫째는 고아가 되어 가난하게 살았던 중세 네덜란드의 어린 시절, 둘째는 사제로서 학문에 전념하며 고난을 겪었던 시기, 셋째는 1499년 영국의 개혁 성향 지식인들과 교류하며 학문적 생산성이 최고조에 달했던 르네상스 시기, 넷째는 종교 개혁의 격동기 속에서 바젤과 프라이부르크에 머물며 신약성서 번역과 루터주의에 대한 비판적 입장을 견지했던 말년이다.

2.1. 유년기 및 가족 배경

데시데리위스 에라스뮈스는 1460년대 후반, 10월 27일 혹은 28일 로테르담에서 태어난 것으로 알려져 있다. 정확한 출생 연도는 불분명하지만, 후기 생애에 그가 언급한 나이를 종합하면 1466년에 태어났을 가능성이 크며, 일부는 1469년생으로 추정하기도 한다. 그는 포르미아의 에라스뮈스 성인의 이름을 따서 '에라스뮈스'라는 세례명을 받았고, 1496년부터는 '데시데리위스'라는 추가 이름을 사용했다. '로테로다무스'(Roterodamus로테로다무스라틴어)는 "로테르담 출신의"라는 의미의 학술적인 이름이지만, 그는 로테르담에서 단 4년만을 살았고 이후에는 다시 돌아가지 않았다.

에라스뮈스의 부모는 법적으로 결혼할 수 없는 사이였다. 그의 아버지 헤라르트(Gerard, 혹은 헤라르두스 헬리에 Gerardus Helye헤라르두스 헬리에라틴어)는 가톨릭 사제였다. 어머니는 제벤베르헨(Zevenbergen) 출신의 의사의 딸 마르가레타 로게리우스(Margaretha Rogerius마르가레타 로게리우스라틴어, 네덜란드 성 '뤼트허르스'의 라틴어 형태)였는데, 헤라르트의 가정부였을 가능성도 있다. 에라스뮈스는 사생아였음에도 불구하고 1483년 흑사병으로 일찍 사망할 때까지 부모의 보살핌을 받으며 사랑이 넘치는 가정에서 최고의 교육을 받을 수 있었다. 그의 형제 피터는 1463년에 태어난 것으로 보이며, 에라스뮈스는 그를 친형제로 불렀다. 사생아라는 출생 배경은 그에게 법적, 사회적 제약을 안겨주었으며, 경력 기회에도 영향을 미쳤다. 1516년에 쓴 가상의 편지 형식 자전적 기록인 《콤펜디움 비타이 에라스미》(Compendium vitae Erasmi콤펜디움 비타이 에라스미라틴어, 1529년 출판)에 따르면, 그의 부모는 약혼 관계였으나 친척들의 반대로 결혼이 무산되었고, 아버지가 이탈리아로 유학을 떠난 사이 친척들이 어머니의 죽음을 거짓으로 알리자 아버지가 사제가 되었다고 한다. 그러나 많은 학자들은 이 이야기가 사실이 아닐 수 있다고 본다.

1471년, 그의 아버지는 부르덴의 부주임 신부가 되었고, 1476년에는 하우다의 부주임 신부로 승진했다. 에라스뮈스는 당시 젊은이가 받을 수 있는 최고 수준의 교육을 일련의 수도원 또는 반(半)수도원 학교에서 받았다. 1476년 6세(혹은 9세)에 하우다로 이사하여 피터 윙켈(Pieter Winckel피터 윙켈네덜란드어)의 학교에 다니기 시작했다. 윙켈은 나중에 에라스뮈스와 피터 형제의 후견인이 되었는데, 이들의 유산을 탕진했을 수도 있다. 1478년 9세(혹은 12세)에 그는 형과 함께 네덜란드 최고의 라틴어 학교 중 하나인 데벤터르의 성 레부인 교회가 운영하는 학교로 보내졌다. 이곳에서 새로운 교장 알렉산더르 헤히위스의 교육과정 개편으로 알프스 북부 유럽에서 처음으로 대학교보다 낮은 수준에서 그리스어가 가르쳐지기 시작했으며, 에라스뮈스는 여기서 그리스어를 배우기 시작했다. 그의 교육은 1483년경 흑사병이 도시를 강타하면서 끝이 났는데, 아들을 위해 이사했던 어머니도 이 전염병으로 사망했고, 이어서 아버지도 사망했다. 그는 학교 동료 20명도 잃었다. 고아가 된 그는 베르테 드 헤이던(Berthe de Heyden)이라는 자비로운 과부의 도움을 받았다.

1484년, 14세(혹은 17세)경 에라스뮈스와 형은 비용이 덜 드는 스헤르토헨보스의 공동생활 형제회가 운영하는 학교 또는 신학교에 입학했다. 그는 여기서 데보티오 모데르나 운동과 유명한 책 《그리스도를 본받아》를 접했지만, 엄격한 규칙과 종교 형제 및 교육자들의 강압적인 방식에 반감을 가졌다. 형제는 성직자직을 거부하고 대학에 진학하기로 합의했으나, 형 피터가 아우구스티누스 참사회 슈타인 수도원에 들어가면서 에라스뮈스는 배신감을 느꼈다. 그는 1년 넘게 사일열에 시달렸으며, 결국 1487년 혹은 그 이전에 16세(혹은 19세)의 나이로 형이 있는 수도원에 지망생으로 입학했다.

2.2. 수도 생활과 서품

1487년, 에라스뮈스는 가난 때문에 슈타인(Stein) 마을에 있는 시온 참사회(Chapter of Sion)의 아우구스티누스 참사회 수도원에 입회하였다. 그는 이곳에서 1488년 말 19세(혹은 22세)에 수도 서원을 했고, 1492년 혹은 1495년에 25세(혹은 28세)에 가톨릭 사제로 서품되었다. 그러나 그는 정식 사제로서 오래 활동하지 않았다.

수도원에 머무는 동안, 18세(혹은 21세)의 에라스뮈스는 동료 참사회원 세르바티우스 로게루스(Servatius Rogerus세르바티우스 로게루스라틴어)에게 짝사랑에 빠져 "열정적인 애착"(fervidos amores페르비도스 아모레스라틴어)이라 부르는 감정을 가졌고, 그에게 "내 영혼의 절반"이라 부르며 "나는 너를 슬프고 끈질기게 구애했다"고 쓴 연애 편지들을 보냈다. 일부 학자는 이 편지를 실제 사랑의 표현으로 보기도 하지만, 다른 학자들은 당시 유행하던 문학적 습작의 일환이거나, "Cantellius"와 같은 다른 친구들에게 보낸 유사한 표현을 들어 진정한 우정의 표현으로 해석하기도 한다. 에라스뮈스 생전에는 그의 성적 지향에 대한 비난이나 고발이 없었으며, 그는 오히려 결혼에서의 온건한 성적 욕망을 긍정적으로 평가하는 글을 쓰기도 했다.

에라스뮈스는 수도원 생활과 제도에 대해 비판적인 시각을 가졌다. 그는 나중에 서방 교회를 내부에서 개혁하려는 주된 이유 중 하나로 미성숙한 소년들을 강제적으로 혹은 속여서 수도원에 입회시키는 행위(그는 이를 "도미니쿠스, 프란치스코, 베네딕토의 희생자들"이라고 풍자했다)를 들었다. 그는 자신이 "자발적이지만 자유롭지 않게" 수도원에 들어갔다고 여겼고, 이 때문에 수도 서원에 도덕적으로 얽매이지는 않지만, 법적으로나 사회적으로, 그리고 명예상으로는 지켜야 한다고 생각했다.

1493년, 그는 뛰어난 라틴어 실력과 학자로서의 명성 덕분에 당시 캉브레의 주교인 베르겐의 헨리(Henry of Bergen)의 라틴어 비서직을 맡게 되면서 수도원을 떠날 수 있었다. 그는 건강 문제와 인문학 연구에 대한 열정 때문에 수도 서원에서 일시적으로 면제받았고, 이는 후에 교황 율리오 2세와 교황 레오 10세에 의해 영구적인 면제로 승인되었다. 이는 당시로서는 상당한 특권이었다. 그러나 그는 공식적으로는 평생 아우구스티누스 참사회원으로서의 신분을 유지했다. 1504년에 슈타인 수도원의 원장이 된 로게루스는 에라스뮈스에게 학업을 마친 후 돌아오라고 요구했지만, 에라스뮈스는 수도원의 식단과 생활 방식이 자신을 죽일 것이라며 거부했다. 하지만 슈타인 수도원은 역설적으로 에라스뮈스의 출판물을 가장 많이 소장하게 되었다.

1525년, 교황 클레멘스 7세는 건강상의 이유로 에라스뮈스가 사순절과 금식일에 고기와 유제품을 섭취할 수 있도록 허가했다.

2.3. 학문적 활동과 여정

에라스뮈스는 가난, 슈타인 수도원에서의 "탈출", 파리 및 토리노에서의 학업, 영국 땀병을 피하기 위한 오를레앙으로의 이동, 영국에서의 고용, 필사본 도서관 탐방, 브라반트에서의 저술, 왕실 자문, 이탈리아 북부에서의 튜터링 및 동반, 로마에서의 네트워크 형성, 파리, 베네치아, 루뱅, 바젤에서의 인쇄물 직접 관리, 종교적 광신도들의 박해를 피하기 위한 프라이부르크로의 피난 등 여러 이유로 유럽 각지를 광범위하게 여행했다. 그는 승마를 즐겼다.

2.3.1. 초기 학문 탐구와 영국 방문

1495년, 에라스뮈스는 헨리 주교의 동의와 지원금을 받아 파리 대학의 몽테귀 학료에서 학업을 이어갔다. 이곳은 개혁적 열정이 넘치던 곳으로, 그는 금욕적인 얀 스탄돈크(Jan Standonck)의 엄격한 교육 방식에 불만을 표하기도 했다. 당시 파리 대학은 스콜라 학문의 중심지였으나, 이미 르네상스 인문주의의 영향을 받고 있었다. 에라스뮈스는 이탈리아 인문주의자이자 파리 대학의 "인문학 교수"였던 푸블리오 파우스토 안드렐리니(Publio Fausto Andrelini)와 친밀한 관계를 맺었다. 이 시기에 에라스뮈스는 지나친 아리스토텔레스주의와 스콜라 철학에 깊은 반감을 갖게 되었고, 영국과 스코틀랜드 귀족들의 가정교사로 일하기 시작했다. 그는 파리 대학에서 학위를 받지는 못했다.

에라스뮈스는 적어도 세 차례 영국에 머물렀다. 그는 파리, 오를레앙, 루뱅 등지에서도 학업을 이어갔다. 1499년, 윌리엄 블런트(William Blount), 제4대 마운트조이 남작의 초청으로 영국을 방문했다. 그의 영국 체류는 헨리 8세 시절 영국 사상의 주역들과 평생에 걸친 우정을 쌓는 데 큰 도움이 되었다. 그는 1499년 첫 영국 방문 때 옥스퍼드 대학교에서 공부하거나 가르쳤지만, 학위를 취득했다는 기록은 없다.

에라스뮈스는 특히 존 콜렛의 성경 가르침에 깊은 인상을 받았다. 콜렛은 교부들의 방식에 가까운 성경 해석을 추구했으며, 그의 평화주의, 개혁 지향적 사고, 반스콜라주의, 그리고 고해성사에 대한 사목적 존중은 에라스뮈스에게 큰 영향을 미쳤다. 이 경험은 에라스뮈스가 영국에서 파리로 돌아온 후 그리스어 연구에 몰두하게 만들었고, 이는 그가 신학을 더 깊이 이해하는 데 필수적인 토대가 되었다.

에라스뮈스는 또한 토마스 모어와도 절친한 친구가 되었다. 모어는 당시 젊은 법학도로, 장차 수도사가 될 것을 고려하고 있었으며, 그의 사상 역시 14세기 프랑스 신학자 장 제르송의 영향을 받았다. 모어의 지적 발전에는 영국의 수도원 개혁을 시도했던 유력한 후원자 존 모턴 추기경(1500년 사망)의 영향도 컸다.

에라스뮈스는 영국을 떠날 때 후원자들로부터 충분한 학비를 받았다. 그러나 친구들의 잘못된 법률 자문으로 영국 세관에 금은을 모두 압수당해 빈털터리가 되었고, 몇 달간 지속된 밤샘 열병에 시달렸다.

2.3.2. 이탈리아 체류

첫 영국 방문 후, 에라스뮈스는 다시 파리로 돌아와 가난에 시달리며 학생들을 위해 《아다지아》(Adagia아다지아라틴어)를 집필하기 시작했다. 이후 흑사병을 피해 오를레앙으로 갔다가 프랑스에서 반수도원 생활과 학술 연구, 저술 활동을 이어갔는데, 특히 성 오메르의 베네딕토회 수도원(1501~1502년)에서 《엔키리디온》(Enchiridion엔키리디온라틴어, 《기독교 기사의 안내서》)의 초안을 작성했다. 이 시기에 급진적인 프란치스코회 수도사인 장 비트리에(Jean Vitrier)를 만나면서 수도원 생활의 지나친 가치 부여, 의례주의, 금식에 대한 에라스뮈스의 비판적 시각은 더욱 확고해졌고, 그는 오리게네스를 접하게 되었다.

1502년, 에라스뮈스는 브라반트로 이동하여 결국 루뱅 대학에서 활동했다. 1504년에는 브라반트 '주(州) 의회' 지도자들에게 고용되어 공개 연설을 했는데, 이는 부르고뉴 공작이자 훗날 카스티야 국왕이 될 펠리페 "미남왕"을 위한 매우 긴 형식적인 찬사였다. 이 연설의 전반부는 통상적인 과장된 찬사였지만, 후반부는 전쟁의 비참함, 중립과 화해의 필요성(프랑스 및 영국과의), 그리고 평화로운 통치자의 탁월함에 대한 강력한 메시지를 담고 있었다. 지도자의 진정한 용기는 전쟁을 벌이는 것이 아니라 탐욕을 제어하는 데 있다는 내용이었다. 이 연설은 후에 《판에기리쿠스》(Panegyricus판에기리쿠스라틴어)로 출판되었다. 이후 에라스뮈스는 1504년에 다시 파리로 돌아왔다.

1505년부터 1506년까지 두 번째 영국 방문 기간 동안 그는 당시 변호사이자 국회의원이었던 토마스 모어의 집에 머물며 번역 실력을 갈고닦았다. 에라스뮈스는 독립적인 학자의 삶을 선호했고, 자신의 개인적 자유를 저해할 수 있는 어떠한 행동이나 공식적인 유대도 의식적으로 피했다. 영국에서 그는 고위직을 제안받았지만 모두 거절했고, 심지어 헨리 7세 국왕의 지원 제안도 처음에는 거절했으나 결국 받아들이지 않고 이탈리아 체류를 염원했다.

1506년, 그는 영국 국왕의 개인 주치의 아들들을 수행하여 이탈리아 볼로냐로 가는 여정에 동행했다. 이탈리아로 가는 길에 로렌초 발라의 《신약성서 주석》(New Testament Notes)을 발견한 것은 그의 경력에 중요한 사건이었고, 에라스뮈스가 어문학을 활용하여 신약성서 연구에 몰두하게 된 계기가 되었다.

1506년 토리노를 지나면서 그는 토리노 대학교에서 37세(혹은 40세)의 나이로 신학박사 학위를 취득했다. 에라스뮈스는 1년 동안 볼로냐에 머물며 가정교사로 일했고, 그 겨울에는 교황 율리오 2세가 포위 공격 끝에 정복한 볼로냐에 승리자로서 입성하는 것을 목격했다.

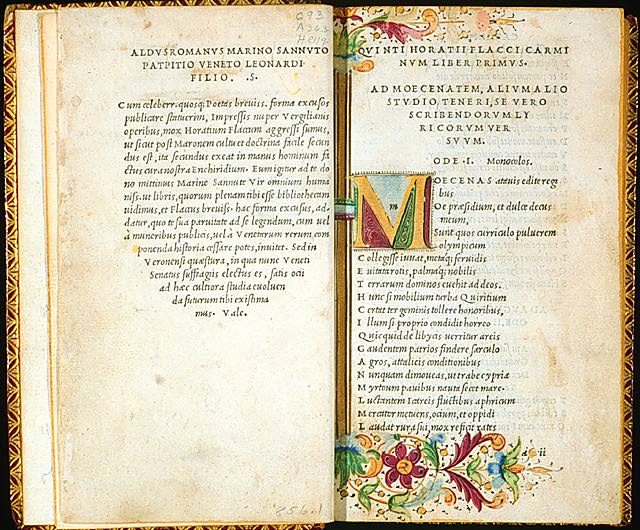

에라스뮈스는 베네치아로 여행하여 유명한 인쇄업자 알두스 마누티우스의 알딘 인쇄소에서 《아다지아》의 확장판을 작업했고, 어떤 필사본을 출판할지 조언했으며, 그리스어를 사용하는 알딘 "신 아카데미"(Neakadêmia네아카데미아현대 그리스어 (1453년 이후))의 명예 회원이 되었다. 그는 알두스로부터 인쇄된 페이지의 교정지를 즉시 확인하고 수정하는 작업 방식을 배웠고, 이는 프로벤과 함께 작업할 때 큰 도움이 되었다. 알두스는 에라스뮈스가 같은 시간 동안 다른 어떤 사람보다 두 배나 많은 작업을 할 수 있었다고 기록했다.

1507년, 그의 편지에 따르면 에라스뮈스는 베네치아의 자연 철학자 줄리오 카밀로와 함께 파도바에서 고급 그리스어를 연구했다. 그는 스코틀랜드 귀족이자 성 앤드루스 대주교였던 24세의 알렉산더 스튜어트를 파도바, 피렌체, 시에나를 거쳐 수행하며 가정교사로 일했다. 에라스뮈스는 1509년에 로마에 도착하여 몇몇 유명한 도서관과 추기경들을 방문했지만, 예상했던 것보다 이탈리아 학자들과의 교류는 활발하지 않았다.

1509년, 캔터베리 대주교 윌리엄 워럼과 마운트조이 남작은 에라스뮈스를 영국으로 다시 불렀는데, 당시 영국은 인문주의자들에게 교육받은 지혜롭고 자비로운 왕(헨리 8세)이 통치할 것으로 기대되던 시기였다. 워럼과 마운트조이는 에라스뮈스에게 여행 경비로 10 GBP를 보냈다. 알프스를 넘어 슈플뤼겐 고개와 라인강을 따라 영국으로 향하는 여행 중에 에라스뮈스는 《우신 예찬》을 구상하기 시작했다.

2.3.3. 말년의 유럽 활동

1510년, 에라스뮈스는 모어의 번잡한 집에 도착하여 재발하는 질병에서 회복하기 위해 침대에 누워 베스트셀러가 된 《우신 예찬》을 집필했다. 당시 모어는 런던 시의 부시장(undersheriff)이었다. 이탈리아에서 화려한 환대를 받은 후 에라스뮈스는 빈털터리에 무직 상태로 돌아왔고, 옛 친구 및 후원자들과의 관계도 경색되었으며, 교황의 전쟁에 경악했음에도 불구하고 이탈리아를 떠난 것을 후회했다. 그의 평소 방대한 서신에서 "잃어버린 2년"으로 불리는 공백기가 있는데, 이는 위험하거나 불만스러운 의견에 대한 자기 검열 때문일 수 있다. 그는 런던의 오스틴 프라이어스 수도원 내 친구 안드레아 암모니오(Andrea Ammonio, 마운트조이의 라틴어 비서이자 헨리 8세의 라틴어 비서가 됨)가 제공한 숙소에 함께 묵었으나, 수도사들과의 임대료 문제로 불화가 생겨 떠났다.

에라스뮈스는 친구 존 콜렛이 새로 설립한 성 바오로 학교의 그리스어 교과서 집필을 돕고 교직원 확보를 지원했으며, 콜렛이 교회 개혁을 촉구하는 1512년의 주교단 소집 설교를 할 때도 그와 연락을 주고받았다. 콜렛의 제안으로 에라스뮈스는 《데 코피아》(De copia) 작업을 시작했다.

1511년, 케임브리지 대학교 총장 존 피셔는 에라스뮈스가 레이디 마거릿 신학 교수가 되도록 주선했다. 그는 1511년부터 1515년 사이에 주로 퀸스 칼리지에 머물며 대학에서 강의했고, 히에로니무스에 대해 연구하고 강의했다. 만성적인 금전 부족에도 불구하고, 그는 토마스 리나크레(Thomas Linacre)에게 배우면서 3년 동안 밤낮으로 집중하여 그리스어를 완벽하게 익혔으며, 친구들에게 책과 교사 비용을 계속해서 요청했다. 에라스뮈스는 건강이 좋지 않았고, 특히 난방, 깨끗한 공기, 환기, 외풍, 신선한 음식, 상하지 않은 와인 등에 신경을 많이 썼는데, 영국 건물의 외풍을 불평하기도 했다. 퀸스 칼리지에서 충분한 양질의 와인을 제공하지 못한다고 불평했는데 (와인은 에라스뮈스가 앓던 담석증의 르네상스 시대 치료법이었다), 퀸스 칼리지 구(舊) 도서관에는 에라스뮈스의 초판본이 많이 소장되어 있으며, 그의 친구이자 폴란드 종교 개혁가 얀 와스키가 서명한 에라스뮈스의 신약성서 번역본도 그중 하나이다. 이 시기 모어는 가난한 사람들의 형평법 법원 판사이자 추밀원 고문이었다.

루뱅 대학에서의 생활은 에라스뮈스에게 많은 비판을 안겨주었다. 그곳의 금욕주의자, 학자, 성직자들은 그가 평생을 바친 문학 및 종교 개혁의 원칙에 적대적이었다. 1514년, 바젤로 가는 길에 그는 헤르만누스 부스키우스(Hermannus Buschius), 울리히 폰 후텐, 요한 로이힐린을 만나 마인츠에서 히브리어를 소개받았다. 1514년 그는 말에서 떨어져 등을 다쳤다.

에라스뮈스는 브라반트에 거주하는 동안 여러 차례 영국이나 영국 영토를 짧게 방문했을 수 있다. 다행히도 에라스뮈스의 친구 모어와 툰스털은 1516년경 브뤼셀이나 안트베르펜에 정부 임무로 파견되었다. 이들의 친분 관계에는 안트베르펜의 페터 힐리스가 포함되었는데, 토마스 모어는 그의 집에서 에라스뮈스의 격려를 받아 《유토피아》(1516년 출판)를 썼고, 에라스뮈스도 편집에 참여하며 일부 내용을 기여했을 수 있다. 그의 옛 케임브리지 친구 리처드 샘프슨은 인근 투르네 교구의 교구장 대리였다.

1516년, 에라스뮈스는 카를 5세의 명예 고문 직책을 수락했으며, 연금으로 200 NLG 이상(약 10만 미국 달러 이상에 해당)을 받았다. 그러나 이 연금은 거의 지급되지 않았다. 그는 카를 5세의 동생이자 훗날 신성 로마 제국 황제가 될 젊은 페르디난트 1세의 가정교사를 맡았다.

1516년, 에라스뮈스는 주석을 포함한 라틴-그리스 신약성서의 첫 학술판인 《노붐 인스트루멘툼 옴네》(Novum Instrumentum omne노붐 인스트루멘툼 옴네라틴어)와 히에로니무스의 전집, 그리고 카를과 페르디난트를 위한 《기독교 군주의 교육》(Institutio principis Christiani인스티투티오 프린키피스 크리스티아니라틴어)을 출판했다.

1517년, 그는 고인이 된 친구 히에로니무스 판 뷔슬레이던의 유산으로 루뱅 대학교에 히브리어, 라틴어, 그리스어 연구를 위한 삼언어 학교(Collegium Trilingue콜레기움 트리링구에라틴어)가 설립되는 것을 지원했다. 이는 시스네로스 추기경이 알칼라 대학교에 세운 삼언어 학교를 본보기로 한 것이었다. 브라반트의 전 총장이자 당시 부르고뉴 총장이었던 장 르 소바주(Jean Le Sauvage)의 요청으로 에라스뮈스는 《평화의 탄원》(The Complaint of Peace더 컴플레인트 오브 피스영어)을 저술했다.

1517년, 그의 절친한 친구 암모니오가 영국에서 영국 땀병으로 사망했다. 1518년, 에라스뮈스는 페스트 진단을 받았으나, 한 달간 플랑드르인 친구이자 출판업자인 디르크 마르텐스의 안트베르펜 자택에서 보살핌을 받고 회복되었다. 1518년, 그는 파울루스 봄바시우스(Paulus Bombasius)에게 자신의 연간 수입이 후원금을 제외하고도 300 EUR 이상(약 15만 미국 달러 이상)이라고 보고했다. 1522년에는 연간 수입이 400 EUR (약 20만 미국 달러 이상)에 달한다고 보고했다.

1520년, 그는 기욤 뷔데와 함께 금란의 들판에 참석했으며, 이는 토마스 모어와 윌리엄 워럼과의 마지막 만남이었을 것이다. 그의 친구들, 옛 제자들, 그리고 옛 서신 교환자들이 새로운 정치 엘리트가 되면서 에라스뮈스의 위상도 함께 높아졌다. 그는 1521년 여름 브뤼셀 근처 안데를레흐트 등 여러 장소에 머물렀다.

1514년부터 에라스뮈스는 자신의 저서 인쇄를 위해 정기적으로 바젤을 방문하여 요한 프로벤과 그의 아들 히에로니무스 프로벤(에라스뮈스의 대자)과 긴밀한 관계를 맺었다. 이들은 에라스뮈스와 함께 200여 권의 저작을 출판했으며, 전문적인 학자-교정자들과 협력했는데 이들은 훗날 저명한 경력을 쌓았다.

그가 처음 프로벤 출판사에 관심을 가진 것은 1513년의 《아다기오룸 킬리아데스 트레스》(Adagiorum Chiliades tres아다기오룸 킬리아데스 트레스라틴어, 《아다지아》) 폴리오 판본을 발견하면서였다. 프로벤의 인쇄물은 새로운 로마체(Roman type)와 알딘(Aldine) 스타일의 이탤릭체 및 그리스어 글꼴, 그리고 테두리와 화려한 대문자를 활용한 우아한 레이아웃이 특징이었다. 한스 홀바인 (소한스)은 에라스뮈스의 판본을 위해 여러 목판 대문자를 새겼다. 그의 많은 저서 인쇄는 알자스인 친구이자 그리스 학자인 베아투스 레나누스가 감독했다.

1521년, 그는 바젤에 정착했다. 그는 루뱅에서의 논쟁과 적대감에 지쳐 있었고, 루터주의 논쟁에 더 깊이 휘말리는 것을 두려워했다. 그는 연금과 수익 공유를 대가로 프로벤 출판사의 문학 담당 책임자가 되어 헌정사와 서문을 작성하기로 동의했다. 그는 프로벤이 1521년에 구입하여 에라스뮈스가 필요로 하는 벽난로를 설치한 "츠어 알텐 트로이"(Zur alten Treu츠어 알텐 트로이독일어)라는 자신의 집에서 지냈다. 그는 유능한 가정부, 말들을 위한 마구간, 그리고 최대 8명의 하숙생이나 유급 하인(비서, 교정자, 식사 동반자, 국제 특사, 간호인 역할)과 함께 생활했다. 그는 때때로 1층 창가에 앉아 산책하는 인문주의자들을 보며 대화하는 습관이 있었다.

프로벤과 그의 팀과의 협력을 통해 에라스뮈스의 방대한 어문학적 주석 프로젝트인 《주석》(Annotations안노타티오네스라틴어)의 범위와 야심은 크게 확장되었다. 이는 발라(Valla)의 《주석》(Adnotations아드노타티오네스라틴어)과 유사한 신약성서 어문학 주석에서 시작하여, 가볍게 수정된 라틴어 불가타, 그리스어 본문, 여러 유익한 방법론 에세이, 그리고 고도로 수정된 불가타를 포함하게 되었다. 이 모든 것은 그의 《노붐 테스타멘툼 옴네》(Novum Testamentum omne노붐 테스타멘툼 옴네라틴어)로 묶여 유럽 전역에서 개별적으로 불법 복제되었고, 최종적으로는 그의 확장된 《파라프라세스》(Paraphrases파라프라세스라틴어)로 이어졌다.

1522년, 에라스뮈스의 동포이자 루뱅 대학의 옛 스승(1502년경)이며 친구였던 교황 하드리아노 6세가 예상치 못하게 교황이 되었다. 그는 6년 동안 스페인의 섭정(겸 대심문관)을 지냈다. 에라스뮈스와 루터처럼 그도 공동생활 형제회의 영향을 받았다. 하드리아노 6세는 에라스뮈스를 로마로 초대하려 했으나, 그가 염원했던 교황청 개혁(많은 루터주의자들의 반발을 해소할 수 있을 것이라 기대했던)은 좌절되었고(일부러 재정적인 어려움도 있었음), 1523년에 사망했다.

루터에 대한 대중적이고 민족주의적인 반응이 확산되면서, 에라스뮈스가 두려워하고 루터가 거리를 두었던 사회적 혼란이 나타나기 시작했다. 여기에는 독일 농민 전쟁(1524~1525년), 독일과 저지대 국가들에서의 재세례파 봉기, 성상 파괴 운동, 유럽 전역의 농민 급진화 등이 포함되었다. 만약 이러한 사태가 개혁의 결과라면, 에라스뮈스는 자신이 관여하지 않은 것에 대해 다행으로 여겼다. 그러나 그는 여전히 자신이 이 모든 "비극"(에라스뮈스는 이를 비극으로 불렀다)을 시작했다는 비난에 시달렸다.

1523년, 그는 새로 도입된 종교 재판소에서 풀려난 가난하고 실추된 안트베르펜의 전 라틴어 비서 코르넬리우스 흐라페위스에게 재정적 지원을 제공했다. 1525년, 에라스뮈스의 옛 제자이자 에라스뮈스 아버지의 옛 교회에서 일했던 얀 드 바커르(피스토리우스)는 네덜란드에서 이단으로 처형된 최초의 사제였다. 1529년, 그의 프랑스어 번역가이자 친구였던 루이 드 베르캥은 소르본 대학 신학자들의 이단 정죄에 따라 파리에서 화형당했다.

1529년 초, 요한네스 외콜람파디우스(Œcolampadius외콜람파디우스라틴어)가 주도한 갑작스럽고 폭력적인 성상 파괴 운동으로 바젤 시의 가톨릭 시의원들이 해임되고 도시는 종교 개혁을 받아들여 1529년 4월 1일 가톨릭 미사를 최종적으로 금지했다. 에라스뮈스는 다른 바젤의 가톨릭 사제들과 함께 1529년 4월 13일 바젤을 떠나 옛 제자인 오스트리아의 페르디난트 대공의 보호를 받기 위해 가톨릭 대학 도시인 프라이부르크 임 브라이스가우로 떠났다. 에라스뮈스는 당시의 연약한 건강 상태에 대해 토마스 모어에게 다소 극적으로 편지를 썼다. "나는 그들의 프로그램에 동의하는 것처럼 보이는 것보다 내 목숨을 거는 것을 선호했다. 온건함으로 돌아갈 희망이 조금 있었다."

1530년 초 봄, 에라스뮈스는 3개월 동안 극심한 통증을 동반한 감염증으로 침대에 누워 있었다. 이는 아마도 '카르분쿨로시스'(carbunculosis카르분쿨로시스라틴어)였을 것이며, 그에게는 드물게도 너무 아파서 일을 할 수 없었다. 그는 아우크스부르크 주교와 교황 특사 캄페조(Campeggio) 모두에게 초대를 받았던 아우크스부르크 국회에 참석하는 것을 거절했다. 그는 캄페조와 멜란히톤에게 신학적이지 않은 이유로 화해가 불가능하다고 의문을 표했다. 그는 캄페조에게 "나는 하나님이 갑자기 '데우스 엑스 마키나'처럼 나타나 사람들의 마음을 바꾸지 않는 한 이 엄청난 비극에서 벗어날 길을 찾을 수 없다"고 썼고, 나중에는 "나를 괴롭히는 것은 그들의 가르침, 특히 루터의 가르침이 아니라, 복음이라는 구실 아래 모든 면에서 나를 역겹게 하는 종류의 사람들이 나타나는 것을 본다는 사실이다."라고 썼다.

그는 2년 동안 고래 집(the Whale House)의 꼭대기 층에 머물렀다. 이후 또 다른 임대료 분쟁이 발생하자 에라스뮈스는 자신의 집을 구입하여 개조했고, 그곳에서 코르넬리우스 흐라페위스의 친구 다미앙 드 고이스와 같이 박해를 피해 도망 온 학자/비서들을 식사 제공과 함께 하숙생으로 받아들였다.

점점 더 허약해지는 몸에도 불구하고 에라스뮈스는 생산적으로 계속 작업했는데, 특히 설교 매뉴얼인 대작 《에클레시아스테스》(Ecclesiastes에클레시아스테스라틴어)와 죽음 준비에 관한 작은 책을 집필했다. 5개월 동안 그의 하숙생이었던 포르투갈 학자이자 외교관인 다미앙 드 고이스는 스웨덴의 사미인과 에티오피아 교회의 곤경에 대한 로비 활동을 했고, 이는 에라스뮈스가 해외 선교에 대한 인식을 높이는 계기가 되었다.

모어와 에라스뮈스 사이에는 모어가 총리직을 사임한 1529년부터 1533년까지 거의 정확히 일치하는 기간 동안 현존하는 서신이 없다. 에라스뮈스는 토마스 불린의 놀라운 후원 아래 여러 중요한 비정치적 저작을 썼다. 1529년의 《시편 23편 삼중 주해》(Ennaratio triplex in Psalmum XXII엔나라티오 트리플렉스 인 프살뭄 크스스투라틴어), 1533년의 루터에 대항하는 그의 교리 문답서 《신앙 선언 해설》(Explanatio Symboli엑스플라나티오 심볼리라틴어, 프랑크푸르트 도서 박람회에서 3시간 만에 매진됨), 그리고 1534년의 《죽음 준비》(Praeparatio ad mortem프라에파라티오 아드 모르템라틴어)는 에라스뮈스의 가장 인기 있고 가장 많이 전용된 작품 중 하나가 될 것이다.

2.4. 죽음

에라스뮈스는 건강이 약해지자, 옛 제자인 페르디난트 1세 대공과 카를 5세의 누이이자 네덜란드 섭정인 헝가리의 마리아 여왕의 초청을 받아 프라이부르크에서 브라반트 공국으로 이주하기로 최종 결정했다. 1535년, 그는 이주 준비를 위해 바젤의 프로벤 출판사로 돌아왔다. (당시 외콜람파디우스는 사망했고, 그의 종교를 사적으로 행하는 것이 가능해졌다.) 그는 《에클레시아스테스》(Ecclesiastes에클레시아스테스라틴어)와 같은 마지막 주요 저작들을 출판했으며, 건강은 더욱 약해졌다.

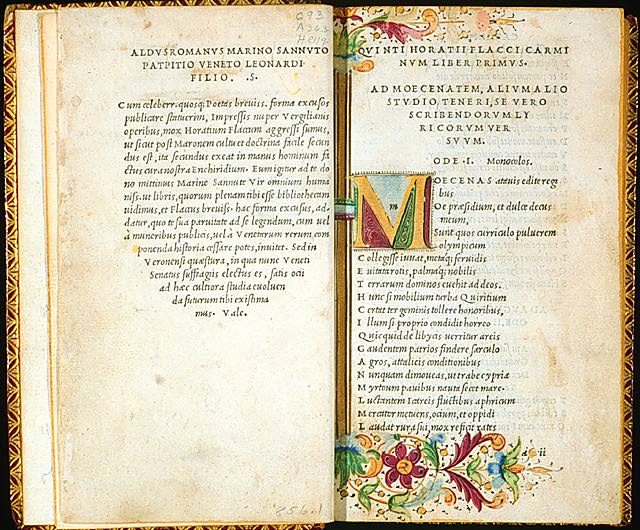

1536년 7월 12일, 그는 이질 발작으로 사망했다. "당대 가장 유명한 학자는 평화로운 번영 속에서 유명하고 책임감 있는 친구들과 함께 사망했다." 친구이자 전기 작가인 베아투스 레나누스가 기록한 그의 마지막 말은 "주여, 끝내소서"(domine fac finem도미네 파크 피넴라틴어, 멜란히톤의 마지막 말과 동일하다)였고, 이어서 "사랑하는 하나님"(Lieve God리버 고드네덜란드어)이었다.

그는 평생 로마 가톨릭교회에 충실했지만, 전기 작가들은 그를 내부자로 볼 것인지 외부자로 볼 것인지에 대해 의견이 갈린다. 그가 가톨릭 교회의 종부성사를 받았는지 여부는 명확하지 않다. 당시 그의 죽음에 대한 기록에는 그가 가톨릭 사제를 불렀는지 여부가 언급되어 있지 않다. 일부 역사가들은 에라스뮈스의 관점에서 외적인 표식은 중요하지 않았으며, 중요한 것은 신자와 하나님 사이의 직접적인 관계였다고 설명한다.

그는 전 대성당이었던 바젤 뮌스터에 성대한 장례식과 함께 안장되었다. 개신교도인 바젤 시 당국은 이례적으로 그의 장례식을 천주교 위령미사로 치르도록 허용했다.

에라스뮈스는 죽기 전에 재산을 수도회나 국가로 환수되지 않도록 유언장을 작성할 수 있는 특권(오스트리아 대공 페르디난트와 황제 카를 5세로부터 1530년에 받음)을 받았다. 그는 거의 500권에 달하는 개인 서재의 대부분을 폴란드 인문주의자 얀 와스키에게 일찍이 판매했다.

그는 자신의 상속인 또는 집행자로 보니파치우스 아메르바흐를 지정하여 노약자 및 허약한 사람들을 위한 신탁, 유망한 젊은이들의 교육, 그리고 자격 있는 젊은 여성들의 결혼 지참금으로 종잣돈을 남겼다. 최종 수혜자 중 한 명은 가난한 개신교 인문주의자 세바스티안 카스텔리오였다. 그는 제네바에서 바젤로 도피했으며, 후에 성경을 라틴어와 프랑스어로 번역하고 가톨릭, 재세례파, 개신교로 분열된 서구 기독교의 균열을 복구하기 위해 노력했다.

2.5. 친구들의 운명

1530년대, 에라스뮈스의 후원자였던 총심문관 알론소 만리케 데 라라가 왕실의 총애를 잃고 자신의 조직 내에서 수도사-신학자들에게 권력을 잃으면서 스페인 에라스뮈스주의자들의 삶은 더욱 위험해졌다. 1532년, 에라스뮈스의 친구 후안 데 베르가라(Juan de Vergara, 시스네로스의 라틴어 비서이자 콤플루텐시안 폴리글롯 작업에 참여했으며 에라스뮈스에 대한 비판을 출판함)는 스페인 종교 재판소에 체포되었고, 에라스뮈스의 서신 교환자였으며 이전에 이냐시오 데 로욜라를 구출했던 톨레도 대주교 알론소 3세 폰세카(Alonso III Fonseca)의 도움으로 석방되었다.

가톨릭 성직 계층에 세대교체가 있었다. 1530년, 개혁 성향의 프랑스 주교 기욤 브리송네(Guillaume Briçonnet)가 사망했다. 1532년, 그의 사랑하는 오랜 멘토인 영국 최고 성직자 윌리엄 워럼이 노환으로 사망했고, 개혁 성향의 추기경 질 드 비테르보와 스위스 주교 휴고 폰 호헨란덴베르크도 사망했다. 1534년, 그가 불신했던 후원자 교황 클레멘스 7세("무자비한 클레멘스")가 사망했고, 그의 최근 이탈리아 동맹인 카예탄 추기경(차기 교황으로 널리 거론됨)도 사망했으며, 그의 오랜 동맹인 캄페조 추기경은 은퇴했다.

더 많은 친구들이 사망(1533년 피터 힐리스, 1534년 윌리엄 블런트, 1536년 초 아라곤의 캐서린)하고 루터와 일부 루터주의자들, 그리고 일부 강력한 가톨릭 신학자들이 에라스뮈스에 대한 인신공격을 재개하면서, 그의 편지들은 건강에도 불구하고 따분한 프라이부르크를 떠나야 할지 고민하는 등 친구 관계와 안전에 대한 우려에 점점 더 집중되었다.

1535년, 에라스뮈스와 모어가 어릴 때 처음 만났던 헨리 8세에 의해 에라스뮈스의 친구 토마스 모어, 존 피셔 주교, 그리고 브리지틴 수사 리처드 레이놀즈가 친 로마 반역자로 처형되었다. 에라스뮈스는 병 중에도 모어(와 피셔)의 첫 번째 전기인 짧은 익명 서술서 《익스포시티오 피델리스》(Expositio Fidelis엑스포시티오 피델리스라틴어)를 썼는데, 이는 고이스(de Góis)의 요청으로 프로벤이 출판했다.

에라스뮈스 시대 이후, 에라스뮈스의 여러 번역가들은 영국 성공회, 가톨릭, 개혁 교단 및 독재자들의 손에 유사한 운명을 맞았다. 여기에는 마거릿 폴, 윌리엄 틴들, 미카엘 세르베투스가 포함된다. 다른 이들, 예를 들어 카를 5세의 라틴어 비서 후안 데 발데스는 도피하여 자진 유배지에서 사망했다.

에라스뮈스의 친구이자 협력자였던 커트버트 턴스톨 주교는 결국 수장령에 대한 선서를 거부하여 엘리자베스 1세 치하에서 감옥에서 사망했다. 에라스뮈스의 서신 교환자였던 스티븐 가디너 주교는 십대 시절 파리와 케임브리지에서 알던 사이였는데, 후에 에드워드 6세 치하에서 개신교를 방해한 죄로 런던 탑에 5년 동안 수감되었다. 다미앙 드 고이스는 72세에 포르투갈 종교 재판소에 의해 재판을 받고 거의 독방에 감금되었다가, 석방된 후에는 살해당했을 가능성도 있다. 그의 비서 길버트 코생은 교황 비오 5세의 개인 명령으로 체포된 직후 66세에 감옥에서 사망했다.

3. 사상과 철학

전기 작가들은 에라스뮈스의 많은 신념과 그의 초기 생애 사이에 자주 연관성을 찾는다. 예를 들어, 결혼 상태와 적절한 결혼에 대한 존중, 사제 결혼에 대한 지지, 여성의 결혼 가능성을 개선하려는 노력, 무분별한 규칙(특히 제도적 식단 규칙)에 대한 반대, 학습자의 참여를 유도하는 교육에 대한 관심, 고전 언어에 대한 관심, 가난과 영적 절망에 대한 공포, 공부하거나 일할 수 있음에도 구걸하는 수도사들에 대한 혐오, 권위자들의 직접적인 통제를 피하려는 의지, 평신도주의, 권위자들이 자신의 담당자들의 최선의 이익을 위해 행동해야 할 필요성, 자비와 평화의 중요성, 불필요한 전쟁, 특히 탐욕스러운 군주들 간의 전쟁에 대한 분노, 죽음에 대한 인식 등이다.

3.1. 기독교 인문주의

에라스뮈스는 사물을 인식하는 능력, 판단하는 민첩성, 그리고 "인간 번영에 대한 깊고 지속적인 헌신"이 있는 아이러니를 통해 불안감을 조성하는 독특한 사고방식을 가졌다. "모든 면에서 그의 시각은 본질적으로 사목적이었다."

에라스뮈스는 일관되거나 체계적인 사상가라기보다는 "초석을 다지는 사상가"라고 불린다. 그는 구체적인 것에서 일반적인 것으로 과도하게 확장하는 것을 특히 싫어했다. 그럼에도 불구하고 그는 형이상학적인 접근 방식보다는 어문학적이고 역사적인 접근 방식으로 성경을 해석하며, "문자적 의미와 윤리적 의미"에 관심을 가진 "사목적이고 수사학적인 신학자"로서 매우 진지하게 받아들여져야 한다. 프랑스 신학자 루이 부와예르는 "에라스뮈스는 어떤 오역이 의심되는 본문에서는 교훈을 얻을 수 없는 사람 중 한 명이었다"고 말했다.

한 신학자는 "아무도 아닌 자기 자신만을 완전히 만족시키려는 에라스뮈스의 태도"에 대해 썼다. 그는 비판적일 때나 극단을 비웃을 때조차도 온건하고, 사려 깊으며, 건설적이라고 평가받지만, 이단이라는 비방에는 예민하게 반응했다.

3.2. 그리스도 철학 (Philosophia Christi)

(이탈리아 동시대인 크리소스토무스 야벨리(Chrysostom Javelli)의 《기독교 철학》(Philosophia Christiana필로소피아 크리스티아나라틴어)과 혼동해서는 안 된다.)

에라스뮈스는 고전 철학자들을 신학적, 수사학적으로 접근했다. 그들의 가치는 그리스도의 독특한 가르침(특히 산상수훈)을 어떻게 예고하고, 설명하며, 확장하는가에 있었다. 이것이 바로 '그리스도 철학'(philosophia Christi필로소피아 크리스티라틴어)이다. "실제로 철학자가 되는 것은 기독교인이 되는 것과 같다. 용어만 다를 뿐이다."

사실 그리스도는 "철학의 진정한 아버지"였다. (《안티바르바리》).

《엔키리디온》(Enchiridion엔키리디온라틴어), 《기독교 군주의 교육》(Institutio principis Christiani인스티투티오 프린키피스 크리스티아니라틴어), 《콜로퀴즈》(Colloquies콜로퀴즈라틴어)와 같은 저작에서 에라스뮈스는 《그리스도 철학》의 개념을 발전시켰는데, 이는 예수의 가르침을 영적-윤리적-사회적-정치적-법률적 철학으로 이해하여 삶을 영위하는 것을 의미한다. 철학자 에티엔 질송(Étienne Gilson)은 "그가 추구하는 매우 명확한 목표는 그리스 철학을 기독교 밖으로 배척하는 것"이라고 요약했다. 유용하다고 여겨지는 "철학"은 실용적이고 도덕적인 것으로 제한되거나 재정의되어야 했다.

3.3. 평화주의와 전쟁관

평화, 평화로움, 그리고 평화 만들기는 가정에서부터 종교, 정치에 이르는 모든 영역에서 에라스뮈스의 기독교 생활과 그의 신비 신학의 핵심적인 특징이었다. "우리 종교의 총체이자 요약은 평화와 만장일치이다." 예수 탄생 때 "천사들은 전쟁의 영광이나 승리의 노래가 아니라 평화의 찬송가를 불렀다."

에라스뮈스는 절대적인 평화주의자는 아니었지만 정치적 평화주의와 종교적 이레니시즘을 장려했다. 이레니시즘에 대한 주목할 만한 저작으로는 《화해에 관하여》(De Concordia), 《튀르크와의 전쟁에 관하여》(On the War with the Turks), 《기독교 군주의 교육》(The Education of a Christian Prince), 《교회 화해 회복에 관하여》(On Restoring the Concord of the Church), 그리고 《평화의 탄원》(The Complaint of Peace더 컴플레인트 오브 피스영어) 등이 있다. 에라스뮈스의 평화 만들기 교회론은 교회의 권위가 가능한 한 비배제적인 방식으로 종교적 분쟁을 해결할 신성한 권한을 가졌다고 보았다.

《평화의 탄원》(The Complaint of Peace더 컴플레인트 오브 피스영어)에서 평화 부인(Lady Peace)은 평화를 기독교 생활의 핵심이자 그리스도를 이해하는 데 필수적인 것으로 강조한다. "나는 너희에게 내 평화를 주노라. 내 평화를 너희에게 남기노라"(요한복음 14:27). 그가 백성들에게 무엇을 남기는지 들으라. 말, 경호원, 제국, 재물, 그 어느 것도 아니다. 그럼 무엇을? 그는 평화를 주고, 평화를 남긴다. 친구들과의 평화, 적들과의 평화. 한 역사가는 그를 "16세기 평화 교육 및 평화 문화의 선구자"라고 불렀다. 에라스뮈스의 평화 만들기에 대한 강조는 역사가 존 보시(John Bossy)가 요약한 바와 같이 중세 평신도 영성의 전형적인 관심사를 반영한다. "중세 기독교는 근본적으로 폭력적인 세상에서 평화를 만들고 유지하는 데 관심을 가졌다. 중세 유럽에서 '기독교'는 이데올로기나 제도를 의미하는 것이 아니라, 종교적 이상(항상 추구했지만 거의 달성되지 못한)이 평화와 상호 사랑이었던 신앙 공동체를 의미했다."

역사학자들은 "분쟁에 대한 언급이 에라스뮈스의 저작 전반에 걸쳐 붉은 실처럼 흐르고 있다"고 기록했다. 에라스뮈스는 어린 시절 전쟁을 겪었고, 특히 형제여야 할 기독교 군주들 간의 전쟁에 대해 깊이 우려했다. 이는 그의 저서 《기독교 군주의 교육》의 주제이기도 하다. 그의 《아다지아》(Adagia아다지아라틴어)에는 핀다로스의 그리스어에서 유래한 "전쟁은 경험하지 않은 자들에게는 달콤하다"(Dulce bellum inexpertis둘체 벨룸 이넥스페르티스라틴어)라는 격언이 포함되어 있다.

그는 금란의 들판에서 평화 협상 과정을 지지하고 참석했으며, 그의 광범위한 서신 교환은 평화 만들기와 자주 관련이 있었다. 그는 교회에 중재를 통해 평화를 만들고 독재적인 군주와 주교를 제어하는 핵심적인 역할이 있다고 보았으며, 교황의 직무는 이를 위해 필수적이라고 여겼다.

그는 정당한 전쟁론의 실용적 유용성과 남용에 대해 의문을 제기하며, 이를 대중의 지지를 받는 실현 가능한 방어적 행동으로 더욱 제한했고, "전쟁은 최후의 수단으로서 피할 수 없는 경우가 아니면 절대로 시작되어서는 안 된다"고 주장했다. 패배는 끝까지 싸우는 것보다 견디는 것이 낫다고 보았다. 그의 《아다지아》에서는 "불리한 평화가 정의로운 전쟁보다 낫다"는 키케로와 존 콜렛의 주장을 인용했는데, 이는 "정의로운 전쟁보다 불의한 평화가 낫다"는 것이다. 영토 확장은 정당화될 수 없다고 보았다. 전쟁 비용을 충당하기 위한 세금은 가난한 사람들에게 최소한의 고통을 주어야 한다고 주장했다. 그는 선동을 증오했는데, 이는 종종 억압의 원인이 되기 때문이었다.

에라스뮈스는 당시 유럽의 주요 군주들, 심지어 일부 교회 지도자들의 호전적인 방식에 대해 매우 비판적이었다. 그는 이러한 군주들을 부패하고 탐욕스럽다고 묘사했다. 에라스뮈스는 이 군주들이 "국가를 소진시키고 억압하는 결과를 초래하는 게임에서 공모한다"고 말했다. 그는 이러한 문제에 대해 토마스 모어, 베아투스 레나누스, 아드리안누스 바를란두스(Adrianus Barlandus)와 같은 친구들에게 보낸 편지에서 더 자유롭게 이야기했는데, 특히 막시밀리안 1세 황제는 네덜란드가 헬데를란트와 평화 조약을 맺는 것을 막고 국민들로부터 돈을 갈취하기 위해 전쟁을 일으키려 했다고 비난했다.

그의 접근 방식 중 하나는 1527년 폴란드의 지그문트 1세 국왕처럼 강한 위치에 있음에도 이웃 국가들과 평화를 협상한 군주들에게 축하와 찬양의 편지를 보내고 출판하는 것이었다.

에라스뮈스는 기독교 "보편 군주"라는 개념에 "꾸준하고 일관되게" 반대했는데, 이는 오스만 제국군을 물리칠 수 있다고 여겨지는 제국을 지나치게 확장하는 것을 의미했다. 그러한 보편주의는 "기존의 정치적 다원성보다 갈등을 줄이는 데 아무런 약속도 담고 있지 않았다". 대신 그는 세속적, 영적 군주들 간의 화합을 옹호했다. 영적 군주들은 중재를 통해 "정치적 다원성을 위협하는 것이 아니라 그 수호자 역할을 한다."

3.3.1. 기독교 내부 종교적 관용

그는 《자유 의지 논쟁》(On Free Will)의 서문에서 자신의 온화한 성향을 "자연의 비밀스러운 경향"이라고 언급했는데, 이는 편협한 주장보다 회의주의자의 견해를 선호하게 만들 것이라고 했다. 그러나 그는 신약성서에 명확히 명시된 것이나 교회의 권위 있는 가르침으로 절대적으로 명령된 것과는 다른 "사소한 문제"를 명확히 구분했다. 화합은 일치와 동의를 요구했다. 에라스뮈스는 비(非)분파주의자이자 반(反)분파주의자였다. 사랑의 법을 따르기 위해서는 우리의 지성이 겸손하고 친근해야 한다고 주장했다. 그는 논쟁을 "세속적이고, 짐승 같고, 악마적"이라고 불렀으며, 이는 교사나 그 추종자들을 거부할 충분한 이유가 된다고 보았다. 멜란히톤의 견해에 따르면, 에라스뮈스는 믿음이 아니라 사랑을 가르쳤다. 기독교적 화합이 에라스뮈스 신학의 중심이었는데, 이는 마르틴 루터와 훗날 영국의 청교도들이 (개신교) 진리가 자연스럽게 불화와 반대를 야기할 것이라고 주장한 것과 대조적이었다.

에라스뮈스의 특정 저작들은 사적인 의견과 에큐메니즘에 대한 종교적 관용의 토대를 마련했다. 예를 들어, 《자유 의지 논쟁》에서 마르틴 루터의 특정 견해에 반대하며, 에라스뮈스는 종교 논쟁자들이 언어 사용에 절제해야 한다고 언급했는데, "왜냐하면 이런 식으로 너무 많은 논쟁 속에서 종종 사라지는 진리가 더욱 확실하게 인식될 수 있기 때문이다." 개리 리머(Gary Remer)는 "키케로처럼 에라스뮈스는 대화자들 간의 더욱 조화로운 관계에 의해 진리가 증진된다고 결론 내린다"고 썼다.

로렌초 캄페조 추기경에게 보낸 편지에서 에라스뮈스는 외교적으로 관용을 주장했다. "만약 종파들이 특정 조건 하에 용인될 수 있다면 (보헤미아인들이 주장하는 것처럼), 그것은 중대한 불행이 되겠지만, 전쟁보다는 훨씬 더 견딜 만한 것이다." 그러나 분쟁과 유혈 사태를 피하려는 동일한 헌신은 (반교황주의) 종파에 가입하려는 유혹을 받는 사람들에게도 나타나야 했다. "어쩌면 사악한 통치자들도 때로는 용인되어야 할 것이다. 우리는 그들이 차지하고 있다고 생각하는 자리의 기억에 어느 정도 존경을 표해야 한다. 그들의 칭호는 우리에게 어떤 권리를 주장한다. 치료가 병보다 더 나쁠 수 있는 실제 가능성이 있다면 우리는 사태를 바로잡으려 해서는 안 된다." (에라스뮈스, 《알키비아데스의 실레니》(Sileni Alcibiadis실레니 알키비아디스라틴어), 1517년)

3.3.2. 이단과 선동

에라스뮈스는 루터와 그의 지지자들을 이단 혐의로부터 보호하려는 초기 시도에 참여했다. 그는 1523년에 출판된 《신앙에 대한 심문》(Inquisitio de fide인퀴지티오 데 피데라틴어)에서 루터주의자들(1523년 당시)이 공식적으로 이단이 아니라고 주장했다. 그는 일부 신학자들이 대학과 종교 재판소에서 자신들의 견해를 강요하기 위해 성급하게 이단을 외치는 것에 반대했다.

에라스뮈스에게 있어 처벌 가능한 이단은 그리스도와 관련된 본질적인 교리에 대해 분열적이고 위험하며 공개적으로 선동하는 것, 즉 악의와 타락, 완고함을 동반한 신성 모독을 의미했다. 그는 단지 사적인 또는 평화적인 이단이나 비본질적인 것에 대한 반대에 대해 사형을 반대하며 "병든 사람을 치료하는 것이 그를 죽이는 것보다 낫다"고 썼다. 교회는 신자들을 보호하고 이단자들을 개종시키거나 치유할 의무가 있다고 보았다. 그는 예수님의 밀과 가라지 비유를 인용했다. 이러한 국가 권력에 대한 양보에도 불구하고, 에라스뮈스는 종교적 박해가 여전히 비효율적(비효과적)이라는 이유로 도전받을 수 있다고 주장했다.

에라스뮈스의 평화주의는 특히 전쟁을 야기하는 선동에 대한 반감을 포함했다. "만약 그리스도가 그들의 목표였다면, 이 (개혁) 운동의 지도자들은 악뿐만 아니라 모든 악의 모습에서도 자제해야 했고, 복음에 조금도 걸림돌이 되지 않도록 허용되는 행위라도 피했어야 했다. 무엇보다도 그들은 모든 선동을 경계해야 했다."

에라스뮈스는 유혈 사태와 전쟁을 막기 위해 폭력적인 선동가에 대한 사형을 허용했다. 그는 국가가 공공 질서에 필수적인 위험을 초래하는 자들(이단이든 정통이든)을 처형할 권리가 있다고 인정했지만, 아우구스티누스조차 폭력적인 도나투스주의자들에 대한 처형에 반대했음을 지적했다. 요한네스 트라프만(Johannes Trapman)은 재세례파에 대한 에라스뮈스의 탄압 지지는 그들의 세례에 대한 이단적 견해 때문이 아니라, 뮌스터 반란의 범죄적 폭력 때문이라고 주장한다. 이러한 국가 권력에 대한 양보에도 불구하고, 에라스뮈스는 종교적 박해가 여전히 비효율적이라는 이유로 이의를 제기할 수 있다고 제안했다.

3.3.3. 외부인

그의 정치적 저술 대부분은 유럽을 중심으로 한 기독교 세계 내의 평화에 초점을 맞추었다. 1516년 에라스뮈스는 "기독교 군주는 불신자가 아닌 한 어느 누구도 외부인으로 간주해서는 안 되며, 심지어 그들에게도 해를 입혀서는 안 된다"고 썼다. 이는 외부인을 공격하거나, 그들의 재물을 빼앗거나, 정치적 통치 하에 두거나, 강제 개종을 시키거나, 그들에게 한 약속을 지키지 않는 것을 금지한다.

당대 일반적인 견해와 마찬가지로, 에라스뮈스는 유대교와 이슬람교를 별개의 종교라기보다는 기독교 이단(따라서 정통 기독교의 경쟁자)으로 간주했으며, 후자에 대해서는 "절반 기독교인"이라는 포괄적인 용어를 사용했다.

그러나 그의 저술에서 반유대주의적이고 반(反)이슬람적인 편견의 정도와 본질에 대해서는 학자들마다 의견이 크게 엇갈린다. 역사가 네이선 론(Nathan Ron)은 그의 글이 함의하는 바가 가혹하고 인종적이며, 이슬람에 대한 경멸과 적대감을 담고 있다고 보았다.

3.3.4. 정치

에라스뮈스는 군주가 백성의 동의를 받아 통치해야 한다는 사상을 주장했는데, 특히 그의 저서 《기독교 군주의 교육》과 (모어를 통해) 《유토피아》에서 강조했다. 그는 입성하는 통치자에게 공식적으로 그들의 의무를 알리고 환영하는 브라반트의 관습에 영향을 받았을 수 있다. 이는 일종의 계약이었다. 군주제는 절대적이어서는 안 되며, "폭정으로 변하는 것을 막기 위해 귀족정과 민주정의 혼합으로 견제되고 희석되어야 한다." 이러한 고려 사항은 교회 군주에게도 적용되었다.

에라스뮈스는 기독교 군주를 폭군과 대조했다. 폭군은 백성들의 사랑을 받지 못하고, 아첨꾼들에게 둘러싸여 있으며, 충성이나 평화를 기대할 수 없다. 에라스뮈스의 견해에는 백성이 폭군을 제거할 수 있다는 생각이 내재되어 있었을지 모르지만, 이를 명시적으로 주장하는 것은 사람들을 선동이나 반역죄로 사형에 처하게 할 수 있었다. 에라스뮈스는 일반적으로 자신의 정치적 논의를 기독교인으로서의 개인적인 신앙과 도덕성, 즉 신학 교수로서의 그의 역할에 해당하는 방식으로만 한정했다.

3.4. 교회 개혁에 대한 관점

프로테스탄트 종교 개혁은 에라스뮈스의 획기적인 라틴어-그리스어 신약성서 판본(1516년) 출판 이듬해에 시작되었다. 가톨릭교회의 개혁적 경향과 반동적 경향 사이의 문제(여기서 나중에 프로테스탄티즘이 파생됨)는 너무나 명확해져서 많은 지식인과 성직자들이 논쟁에 참여하라는 소환을 피할 수 없었다.

역사가 C. 스콧 딕슨(C. Scott Dixon)에 따르면, 에라스뮈스는 교회의 실패를 비판했을 뿐만 아니라 교회의 많은 기본 가르침에 의문을 제기했다. 그러나 전기 작가 에리카 루멜(Erika Rummel)에 따르면, "에라스뮈스는 교리적 혁신이나 제도적 변화보다는 남용의 시정을 목표로 했다."

신학자 루이 부와예르의 해석에 따르면, 에라스뮈스의 의제는 "신약성서 본문의 어문학적 연구를 기반으로 한 성경 신학의 갱신을 통해 교회를 내부에서 개혁하고, 같은 방법으로 갱신된 교부학 지식을 통해 이를 뒷받침하는 것"이었다. "이 모든 것의 궁극적인 목표는 주로 도덕적이고 영적인 개혁을 양육하는 것이었다."

그의 문학적 명성의 절정에 달했을 때, 에라스뮈스는 한편을 선택하라는 요청을 받았지만, 공개적인 당파성은 그의 신념, 성격, 습관과는 거리가 멀었다. 로마 가톨릭교회의 성직자 부패와 교회 내 남용에 대한 모든 비판에도 불구하고, 그는 처음에는 루터나 반루터주의자 어느 쪽도 공개적으로 지지하지 않았고(비록 사적으로는 양측의 극단주의에 대해 끈질기게 로비했지만), 결국 가장 급진적인 분파들과 함께 분리주의 개신교 종교 개혁 운동을 멀리했다. "나는 수많은 편지, 소책자, 개인 성명에서 어떤 쪽에도 관여하고 싶지 않다고 끊임없이 선언해왔다." (에라스뮈스, 《스폰지아》(Spongia스폰지아라틴어), 1523년)

세상은 그의 풍자, 《우신 예찬》을 비웃었지만, 그의 활동을 방해하는 사람은 거의 없었다. 그는 자신의 작품이 종교계 최고의 지성과 지배적인 권력자들에게 인정받았다고 믿었다. 에라스뮈스는 학자들의 언어인 라틴어(와 그리스어)로 글을 썼다. 그는 문맹자들 사이에서 많은 지지자를 구축하지 못했다. 그의 비판은 소수의 엘리트 독자들에게만 도달했다.

에라스뮈스는 또한 가짜 디오니시우스, 성 아우구스티누스에 귀속된 《그라비 데 푸그나》(Gravi de pugna), 키케로에 귀속된 《아드 헤렌니움》(Ad Herennium), 그리고 (로렌초 발라의 저작을 재인쇄함으로써) 《콘스탄티누스 기증서》를 포함하여 신학적, 정치적으로 중요한 여러 역사 문헌을 위조 또는 오귀속으로 폭로한 것으로도 유명하다.

3.4.1. 수도사 비판

자신의 경험에 비추어 에라스뮈스는 수도원 생활과 제도가 더 이상 긍정적인 영적 또는 사회적 목적을 수행하지 못한다고 믿게 되었다. 《엔키리디온》(Enchiridion엔키리디온라틴어)에서 그는 논란이 될 만한 "수도사 생활은 경건함이 아니다"라고 말했다. 이 시기에는 수도원에서 생활하는 것보다 "세상 속의 수도사"로 살아가는 것이 더 나았다.

그의 많은 저작들은 수도원 부패와 직업주의, 특히 탁발수도회 수도사(프란치스코회와 도미니코회)에 대한 맹렬한 비난을 담고 있다. 이들 수도회는 또한 대개 대학의 스콜라 신학 프로그램을 운영했으며, 그의 가장 위험한 적들이 이들 출신이었다. 그를 공격하는 사람들이 많아질수록 그는 그들의 정치적 영향력과 물질주의적 기회주의에 대해 더욱 공격적이 되었다.

그는 미신, 예를 들어 프란치스코회 수도복을 입고 매장되면 천국으로 직행한다는 것, 범죄, 그리고 어린 수련사들에 의해 경악했다. 그는 여러 개혁을 주장했는데, 여기에는 30세까지는 수도회에 입회하는 것을 금지하고, 부패하고 작은 수도원들을 폐쇄하며, 주교들에 대한 존경을 요구하고, 구걸이 아닌 노동을 요구하며(자신의 아우구스티누스 참사회 수도회의 관행을 반영), 수도원 기도 시간, 금식, 의례를 경시하고, 순진한 순례자와 소작농에 대한 덜 기만적인 접근 방식을 취하는 것 등이 포함되었다.

그러나 그는 수도원의 신속한 폐쇄를 지지하지 않았고, 중요한 도서관을 가진 대규모 개혁 수도원을 폐쇄하는 것도 반대했다. 왈싱엄 순례에 대한 그의 기록에서 그는 순례자들로부터 모금된 자금이 일반적으로 가난한 사람들과 노인들을 위한 집을 지원하는 데 사용된다고 언급했다.

이러한 사상은 그의 세대에 속한 가톨릭 및 개신교 인문주의자들에게 광범위하게 영향을 미쳤으며, 그의 반쯤 풍자적인 《우신 예찬》에 담긴 섬뜩하고 과장된 공격은 나중에 개신교도들에 의해 거의 보편적인 부패에 대한 객관적인 보고서로 취급되었다. 게다가, "와인 한 잔을 마시며 말한 것이 진지한 신념 진술로 기억되고 기록되어서는 안 된다"고 주장했는데, 이는 모든 수도사들을 모든 수녀들과 결혼시키거나, 그들을 모두 튀르크인과 싸우러 보내 새로운 섬들을 식민지화하자는 그의 제안과 같은 것이었다.

그는 기독교인에게 필요한 유일한 서원은 세례 서원이어야 하며, 복음적 권고와 같은 다른 서원들은 의도와 내용 면에서는 칭찬할 만하지만, 이제는 주로 역효과를 낳고 있다고 믿었다.

그러나 에라스뮈스는 모든 신자들을 위한 복음적 권고를 자주 칭찬했고, 단순히 형식적인 것이 아니라 진정으로 칭찬했다. 예를 들어, 그의 명성을 확립한 《아다지아》(Adagia아다지아라틴어)의 첫 번째 격언은 "친구들 사이에서는 모든 것이 공통이다"였는데, 여기서 그는 (자신의 수도회의 가난 스타일처럼) 공동 소유권을 고전 철학자와 그리스도의 가르침과 연결시켰다.

그의 주요 가톨릭 반대자들은 탁발수도회 학자들이었다. 그는 "성 프란치스코가 최근 꿈에 나에게 와서 그들을 꾸짖어줘서 고맙다고 말했다"고 주장했다. 그가 사망한 후, 탁발수도회 학자들은 때때로 에라스뮈스를 과장되고 정보가 부족하다고 비판했다. 20세기 베네딕토회 학자는 그를 "돛은 많지만 키가 없는 배"라고 평했다.

에라스뮈스는 장 비트리에와 시스네로스 추기경과 같은 프란치스코회원, 그리고 카예탄 추기경과 같은 도미니코회원 등 개혁 성향의 탁발수도회원들과도 상당한 지지 및 교류를 유지했다.

3.4.2. 개신교 개혁에 대한 관점

초기 개혁가들은 에라스뮈스의 신약성서 특정 구절에 대한 어문학적 분석에 기반하여 신학을 구축했다. 여기에는 참회(루터의 95개조 반박문의 첫 번째 논제의 근거), 전가된 의로움에 의한 칭의, 은총으로서의 은혜나 자비, 희망에 찬 신뢰로서의 믿음, 인간의 변형을 통한 개혁, 교회보다 회중, 성례보다 신비 등이 포함된다. 에라스뮈스의 견해로는 그들은 너무 멀리 나갔고, 교부 시대의 해석과 같은 성스러운 전통을 경시하며 무책임하게 유혈 사태를 조장했다.

에라스뮈스는 교황 레오 10세의 프로젝트 자금을 마련하기 위한 면벌부 판매에 대해 많은 사람들과 마찬가지로 경악했다. 1518년 존 콜렛에게 보낸 편지에서 그의 견해는 신학적이라기보다는 정치적이었다. "로마 교황청은 수치심을 완전히 버렸다. 이 끊임없는 면벌부보다 더 뻔뻔스러운 것이 무엇인가? 그리고 이제 그들은 튀르크인과의 전쟁을 핑계로 삼는데, 그들의 실제 목표는 스페인인들을 나폴리에서 쫓아내는 것이다."

3.5. 개인 생활과 건강

에라스뮈스는 상당히 병약한 사람이었고, 자주 병상에서 작업했다. 십대 때 그는 사일열이라는 치명적이지 않은 유형의 말라리아에 감염되었는데, 이는 평생 여러 번 재발했다. 그는 자신의 생존을 생트 주느비에브의 중보 덕분으로 돌렸다. 그의 소화 기관은 문제를 일으켰다. 그는 생선, 맥주, 일부 와인에 대한 불내증이 있었는데, 이는 수도회원들의 일반적인 식단이었다. 그는 결국 이질 발작으로 사망했다.

케임브리지에서 그는 아마도 영국 땀병으로 아팠을 것이다. 베네치아에 있을 때부터 신장 결석을 앓았고, 말년에는 통풍에 시달렸다. 1514년, 그는 말에서 떨어져 등을 다쳤다. 1528년에는 "거의 죽을 뻔했다"는 신장 결석 재발을 겪었다. 1529년, 바젤에서 자진하여 옮기는 것이 심한 감기와 열병 때문에 지연되었다. 1530년에 여행 중 그는 여러 의사들이 페스트(그의 부모를 죽게 한 병)로 진단했지만, 다른 의사들은 페스트가 아니라고 진단한 거의 치명적인 질병에 걸렸다.

그의 것이라고 주장되는 해골들에 대해 다양한 질병 진단이 내려졌는데, 여기에는 농포성 관절-골염, 매독 또는 요스병이 포함된다. 다른 의사들은 그의 서면 기록을 바탕으로 류마티스 관절염, 장류마티즘, 강직성 척추염과 같은 질병을 진단했다.

3.5.1. 의복

1505년과 1517년 교황의 특사로 성직자 복장을 착용할 수 있게 되기 전까지, 에라스뮈스는 여행 중이 아니라면 지역과 수도원에 따라 다양한 형태의 아우구스티누스 참사회 수도복을 입었다. 일반적으로 흰색 또는 검은색 성직자 가운에 전례용 제대포, 상두루미기를 착용했거나, 아니면 흰색 스카프(sarotium사로티움라틴어)를 왼쪽 어깨에 걸치거나, 알무스(almuce알무체라틴어)를 착용하고, 아마도 비대칭적인 검은색 천이나 양피로 된 망토(cacullae카쿨라에라틴어)를 걸쳤을 것이다.

1505년부터, 그리고 1517년 이후에는 확실히, 그는 학자-사제 복장을 했다. 그는 따뜻하고 부드러운 옷을 선호했다. 한 자료에 따르면, 그는 추위로부터 자신을 보호하기 위해 옷에 모피를 넣어 두었으며, 수도복에는 보통 목덜미를 덮는 모피 칼라가 있었다.

에라스뮈스의 모든 초상화에는 그가 니트 학자 모자를 쓰고 있는 모습이 담겨 있다.

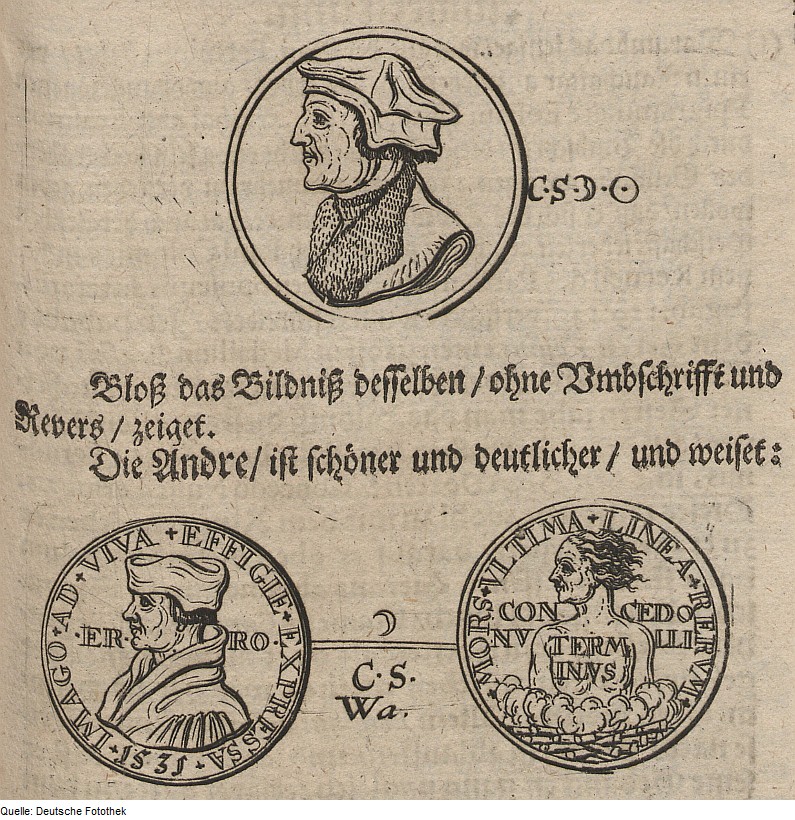

3.5.2. 인장 반지와 개인 모토

에라스뮈스는 로마의 경계의 신 테르미누스를 개인적인 상징으로 선택했으며, 홍옥수에 새겨진 테르미누스 흉상이 있는 인장 반지를 가지고 있었다. 이 흉상은 그의 제자 알렉산더 스튜어트가 로마에서 그에게 선물한 것으로, 실제로는 그리스 신 디오니소스를 묘사한 것이었다. 이 반지는 플랑드르 화가 퀸틴 마시의 초상화에도 묘사되어 있다.

이 흉상은 프로벤 출판사에서 에라스뮈스 브랜드의 일부가 되었고, 그의 묘비에도 새겨져 있다. 1530년대 초, 에라스뮈스는 한스 홀바인 소한스에 의해 테르미누스로 묘사되었다.

그는 개인 모토로 "나는 누구에게도 양보하지 않는다"(Concedo Nulli콘체도 눌리라틴어)를 선택했다. 퀸틴 마시의 메달 뒷면에는 테르미누스 흉상이 새겨져 있었다. 메달의 원주에 새겨진 모토에는 "에라스뮈스의 더 나은 모습은 그의 저작에 나타나 있다"와 호라티우스의 "죽음은 사물의 궁극적인 경계이다"가 포함되어 있는데, 이는 모토를 메멘토 모리로 재해석한다. 그의 모토가 루터의 "나는 여기 서 있다"에 대한 긍정적인 고개 끄덕임이었다는 시대착오적인 주장도 있었지만, 에라스뮈스는 이를 부인했다.

4. 유산과 평가

"기독교의 기원 이래, 아마도 성 아우구스티누스와 볼테르 단 두 명만이 에라스뮈스와 비견될 만한 영향력을 가졌다." (W.S. 릴리, 《르네상스 유형》)

에라스뮈스는 "인문주의자들의 왕자"라는 별명을 얻었으며, "기독교 인문주의자들의 정점"이라고 불렸다. 그는 또한 "르네상스에서 가장 저명한 수사학자이자 교육자"라고도 불렸다.

1570년대에 이르러 "모든 사람이 에라스뮈스를 어느 정도 흡수했다."

그러나 때때로 그는 격렬한 비판을 받았고, 그의 작품은 억압되었으며, 그의 전문성은 제약을 받았고, 그의 사상은 악마화되었으며, 그의 유산은 소외되었다. 그는 가톨릭 교회에 의해 생전이나 사후에 이단으로 심판받거나 선언된 적이 없었다. 1527년 스페인 바야돌리드에서 진행된 반(半)비밀 재판에서 그는 이단이 아니라는 판결을 받았으며, 교황들과 주교들의 후원과 보호를 받았다.

4.1. 영향력과 인정

- 유럽 연합 내 교환 학생을 위한 유럽의 에라스뮈스 프로그램은 그의 이름을 따서 명명되었다.

- 원래의 에라스뮈스 프로그램 장학금은 유럽 학생들이 다른 유럽 국가의 대학에서 최대 1년 동안 학부 과정을 보낼 수 있도록 하여 에라스뮈스의 여행 정신을 기린다.

- 유럽 연합은 후속 프로그램인 에라스뮈스+를 "핵심 성과"로 꼽으며, "2020년에 거의 64만 명이 해외에서 공부, 훈련 또는 자원봉사를 했다"고 밝혔다.

- 병행 프로그램인 에라스뮈스 문두스는 유럽 외 지역 학생들이 유럽에서 공부하도록 유치하는 것을 목표로 한다.

- 에라스뮈스상은 유럽에서 문화, 사회 또는 사회 과학 분야에서 가장 중요한 인정 중 하나이다. 2015년 위키백과가 수상했다.

- 에라스뮈스 강연은 저명한 기독교(주로 가톨릭) 및 유대인 지식인들이 매년 종교 주제에 대해 강연하는 행사로, 특히 1988년 요제프 라칭거가 강연했다.

- 동료 심사를 거치는 학술 저널인 《에라스뮈스 연구》(Erasmus Studies)는 1981년부터 발행되고 있다.

- 로테르담에는 에라스뮈스 대학교가 있다.

- 철학 및 경제학 연구소(EIPE)를 두고 있으며, 《에라스뮈스 철학 및 경제학 저널》(Erasmus Journal of Philosophy and Economics)을 발행한다.

- 에라스뮈스 대학은 "국제적이고 학제적인 자유 예술 및 과학 분야의 이학 학사 프로그램"이다.

- 1997년부터 2008년까지 미국의 노터데임 대학교에는 에라스뮈스 연구소가 있었다.

- 룩셈부르크의 에라스뮈스 빌딩은 1988년 유럽연합사법재판소 본부의 첫 증축 건물로 완공되었다. 이 건물에는 유럽연합사법재판소 일반법원의 판사실과 세 개의 법정이 있다. 이는 토마스 모어 빌딩 옆에 있다.

- 로테르담에는 에라스뮈스 다리가 있다.

- 케임브리지 대학교 퀸스 칼리지에는 에라스뮈스 타워, 에라스뮈스 빌딩, 에라스뮈스 룸이 있다. 20세기 초까지 퀸스 칼리지에는 "에라스뮈스의 코르크 스크루"로 알려진 1/3 미터 길이의 코르크 스크루가 있었으며, 1987년 현재에도 "에라스뮈스의 의자"라고 불리는 의자를 소장하고 있다.

- 네덜란드와 벨기에의 여러 학교, 학부, 대학은 그의 이름을 따서 명명되었으며, 미국의 뉴욕 브루클린에 있는 에라스뮈스 홀 고등학교도 마찬가지이다.

4.2. 예술적 묘사와 기념물

에라스뮈스는 자신의 초상화와 메달을 친구와 후원자들에게 자주 선물했다.

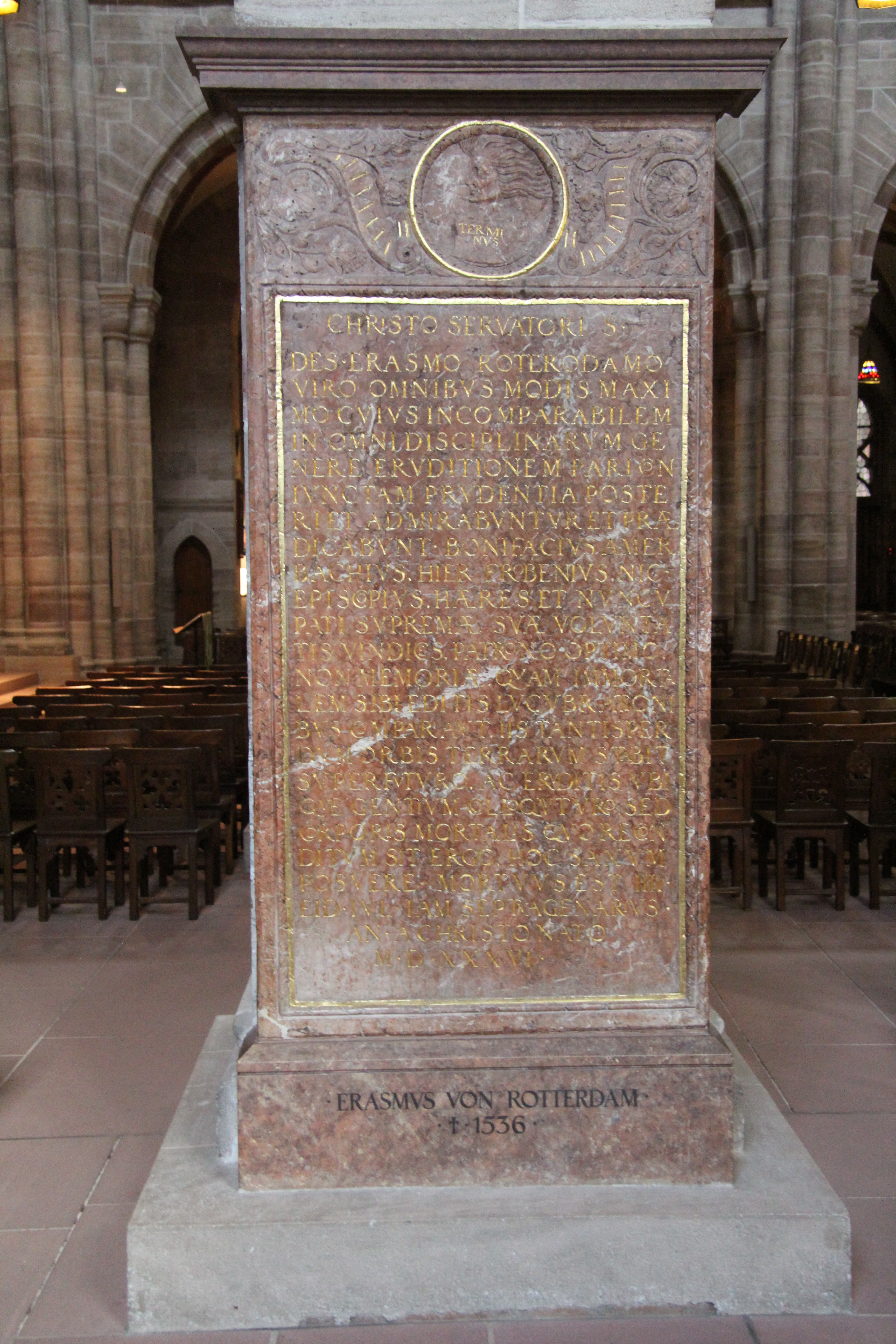

- 한스 홀바인 (소한스)은 그를 적어도 세 번, 많게는 일곱 번 그렸으며, 홀바인의 에라스뮈스 초상화 중 일부는 다른 화가들의 사본으로만 전해진다. 홀바인의 세 가지 측면 초상화 - 두 개의 (거의 동일한) 측면 초상화와 하나의 4분의 3 측면 초상화 -는 모두 1523년에 그려졌다. 에라스뮈스는 홀바인의 초상화를 캔터베리 대주교 윌리엄 워럼과 같은 영국의 친구들에게 선물로 사용했다. (워럼에게 보낸 선물 초상화에 대한 편지에서 에라스뮈스는 "하느님이 자신을 이곳에서 부르시면 에라스뮈스의 무엇인가를 가질 수 있을 것"이라고 재치 있게 말했다.) 에라스뮈스는 홀바인을 예술가이자 사람으로서 긍정적으로 평가했지만, 나중에는 그가 에라스뮈스가 추천한 여러 후원자들에게 예술적 노력보다는 금전적 이득을 위해 빌붙었다고 비난하며 비판적이 되었다. 에라스뮈스 시대에는 이 초상화들의 수십 개의 복사본이 제작되었다. 홀바인의 1532년 측면 목판화는 에라스뮈스를 아는 사람들에게 특히 칭찬받았다.

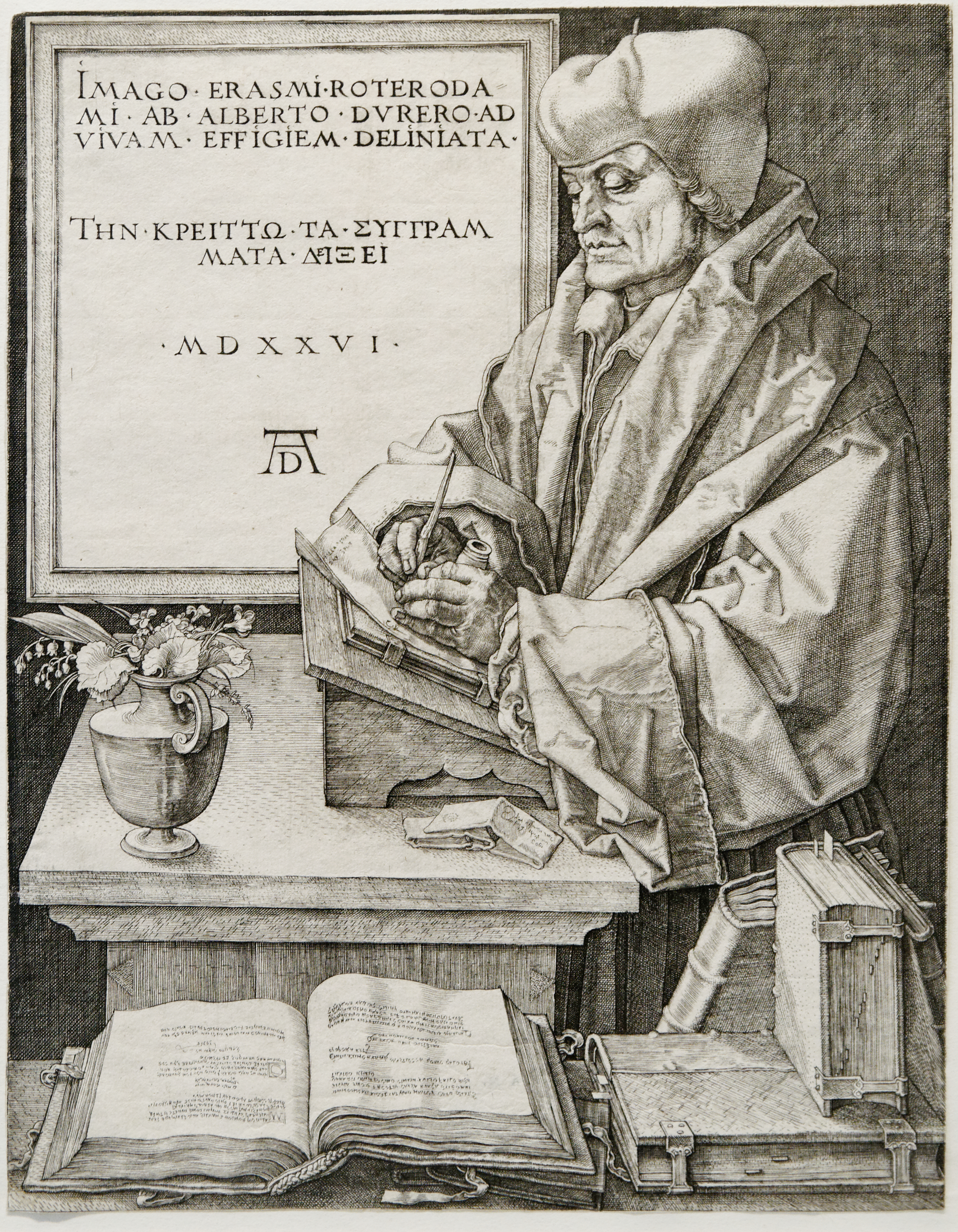

- 알브레히트 뒤러 또한 에라스뮈스의 초상화를 제작했는데, 1526년의 동판화와 예비 목탄 스케치 형태로, 그는 에라스뮈스를 세 번 만났다. 전자(동판화)에 대해 에라스뮈스는 실망감을 표하며 자신과 닮지 않았다고 주장했는데, 아마도 1525년경 그가 신장 결석으로 심하게 고통받고 있었기 때문일 것이다. 그럼에도 불구하고 에라스뮈스와 뒤러는 친밀한 우정을 유지했으며, 뒤러는 에라스뮈스에게 루터파를 지지해달라고 요청하기까지 했지만, 에라스뮈스는 정중하게 거절했다. 에라스뮈스는 뒤러를 고대 그리스의 유명한 화가 아펠레스에 비유하며 화가에 대한 빛나는 찬사를 썼다. 에라스뮈스는 1528년 뒤러의 사망에 깊은 영향을 받았다.

- 퀸틴 마시는 1517년의 유화 초상화(에라스뮈스의 고통으로 인해 그의 얼굴이 일그러져 연기되어야 했다)와 1519년의 메달을 포함하여 에라스뮈스의 가장 초기 초상화를 제작했다.

- 1622년, 헨드릭 데 케이저는 1557년의 초기 석조상(1549년의 목조상을 대체한 것)을 대체하는 (금도금된) 청동 에라스뮈스 동상을 주조했다. 이 동상은 로테르담의 공공 광장에 세워졌으며, 오늘날 로테르담 성 로렌스 교회 외부에 있다. 이는 네덜란드에서 가장 오래된 청동 동상이다.

- 1790년, 게오르크 빌헬름 괴벨(Georg Wilhelm Göbel)은 기념 메달을 주조했다.

- 영국 캔터베리 대성당 북쪽 벽에는 1870년에 세워진 에라스뮈스 동상이 있다.

- 배우 켄 본즈는 2009년 데이비드 스타키의 다큐멘터리 시리즈 《헨리 8세: 폭군의 정신》(Henry VIII: The Mind of a Tyrant)에서 에라스뮈스를 연기한다.