1. 생애

크쥐시토프 키에슬로프스키는 어린 시절부터 정규 교육 과정 전반에 걸쳐 다양한 분야를 경험하며 영화 감독으로서의 토대를 마련했다.

1.1. 출생과 유년 시절

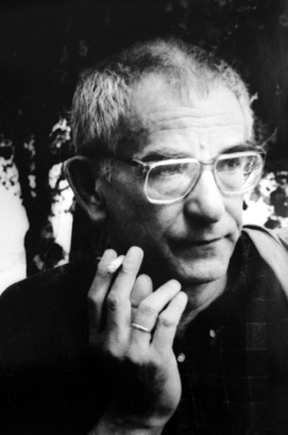

키에슬로프스키는 1941년 6월 27일 폴란드 바르샤바에서 바르바라 슈오네르트(Barbara Szonert)와 로만 키에슬로프스키(Roman Kieślowski)의 아들로 태어났다. 그의 아버지 로만은 결핵 환자였던 엔지니어로, 치료를 위해 가족과 함께 여러 작은 마을을 전전하며 살았다. 그는 가톨릭 신자로 양육되었고, 성인이 되어서도 신과의 관계를 "개인적이고 내밀한" 것이라고 표현할 만큼 종교적 신념을 유지했다. 16세에 소방관 훈련 학교에 입학했으나 3개월 만에 그만두었다.

1.2. 교육

뚜렷한 직업 목표가 없던 키에슬로프스키는 1957년 친척이 운영하던 바르샤바의 연극 기술자 학교에 입학했다. 그는 원래 연극 감독이 되기를 희망했지만, 연극학과에 필요한 학사 학위가 없었기 때문에 영화를 중간 단계로 선택하여 공부하게 되었다. 이후 우치 영화 학교에 지원했지만 두 번의 낙방을 경험했다. 이 기간 동안 군 복무를 피하기 위해 잠시 미술 학생으로 위장하거나, 신체검사에서 부적격 판정을 받기 위해 극심한 다이어트를 하기도 했다. 여러 달 동안 징집을 피한 끝에, 그는 세 번째 시도 끝에 1964년 우치 영화 학교의 감독학과에 합격했다. 그는 1968년까지 우치 영화 학교에 재학했으며, 학업 마지막 해인 1967년 1월 21일 오랜 연인이었던 마리아 카우티요(Maria Cautillo)와 결혼했다. 학업을 마친 후 그는 연극에 대한 흥미를 잃고 다큐멘터리 영화 제작에 전념하기로 결심했다.

1.3. 초기 경력 개발

키에슬로프스키는 영화계에 입문한 후 초기에는 다큐멘터리 영화 제작에 몰두했다. 그의 초기 다큐멘터리들은 주로 도시 거주자, 노동자, 군인 등 평범한 사람들의 일상생활을 다루었다. 그는 노골적으로 정치적 성향을 드러내는 영화 제작자는 아니었지만, 폴란드 사회의 현실을 정확히 묘사하려는 시도 자체가 당국과의 갈등을 야기했다.

그의 TV 영화 《일꾼들 '71》(1971)은 1970년 대규모 파업의 원인을 논하는 노동자들의 모습을 담았지만, 심각하게 검열된 형태로만 상영될 수 있었다. 키에슬로프스키는 이 경험을 통해 권위주의 정권 아래에서 진실을 있는 그대로 전달하는 것에 회의감을 느끼게 되었다고 말했다. 《일꾼들 '71》 이후 그는 《이력서》(1975)에서 자신을 감시하는 관리들의 눈을 통해 한 남자의 이야기를 담아 당국 자체에 대한 시선을 돌렸다. 비록 키에슬로프스키는 이 영화의 메시지가 반권위적이라고 생각했지만, 동료들로부터 정부와 협력했다는 비판을 받기도 했다.

그는 다큐멘터리 영화 제작을 포기하게 된 두 가지 주요 경험을 언급했다. 첫째는 《일꾼들 '71》의 검열로 인해 권위주의 정권 하에서 문자 그대로의 진실을 말할 수 있는지에 대한 의문이 생겼고, 둘째는 《정거장》(1981) 촬영 중 자신의 일부 푸티지가 형사 사건의 증거로 사용될 뻔한 사건이었다. 이로 인해 그는 허구가 더 많은 예술적 자유를 허용할 뿐만 아니라 일상생활을 더욱 진실되게 묘사할 수 있다고 판단하고 극영화로의 전환을 시작했다.

2. 주요 활동 및 업적

크쥐시토프 키에슬로프스키는 폴란드 영화계에서 사회 비판적 시각을 드러내며 활동하다가, 이후 국제적인 성공을 거두며 세계적인 명성을 얻었다.

2.1. 폴란드 영화계 활동

키에슬로프스키의 첫 번째 비다큐멘터리 장편 영화는 TV용으로 제작된 《직원》(1975)이었다. 이 영화는 무대 제작에 참여하는 기술자들의 이야기를 다루었으며, 그의 초기 대학 경험을 바탕으로 했다. 이 작품으로 그는 만하임 영화제에서 대상을 수상했다. 그의 다음 장편 영화인 《상처》(1976)는 폴란드 사회의 문제를 다룬 사회주의 리얼리즘 작품으로, 서투르게 계획된 산업 프로젝트로 인한 작은 마을의 혼란을 보여주었다. 이 두 영화는 많은 비전문 배우들을 기용하고 다큐멘터리 스타일로 촬영되었으며, 초기 작품들과 마찬가지로 억압적인 체제 속 일상생활을 노골적인 해설 없이 묘사했다.

《카메라 버프》(1979)는 1979년 모스크바 국제 영화제에서 대상을 수상했으며, 1980년 시카고 국제 영화제에서 골든 휴고상을 받았다. 이 영화는 당시 폴란드 영화계의 '도덕적 불안의 영화' 운동의 대표작 중 하나로 평가받았다. 《블라인드 챈스》(1981) 역시 비슷한 흐름을 이어갔지만, 공동체보다는 한 인물이 직면하는 윤리적 선택에 초점을 맞추었다. 이 시기 키에슬로프스키는 야누슈 키요프스키, 안제이 바이다, 아그니에슈카 홀란트 등 다른 폴란드 감독들과 함께 '도덕적 불안의 영화'라는 느슨한 운동의 일원으로 간주되었다. 특히 홀란트와 같은 감독들과의 관계는 폴란드 정부의 우려를 샀으며, 그의 초기 영화들은 노골적인 금지 처분은 아니더라도 검열과 강제 재촬영 또는 재편집의 대상이 되었다. 예를 들어, 《블라인드 챈스》는 완성된 지 거의 6년 만인 1987년에야 폴란드 국내에서 개봉될 수 있었다.

《노 엔드》(1984)는 아마도 그의 작품 중 가장 분명하게 정치적인 영화였을 것이다. 이 영화는 계엄령 하의 폴란드에서 일어난 정치 재판을 변호사의 유령과 그의 미망인이라는 특이한 시점에서 묘사한다. 당시 이 영화는 정부, 반체제 인사, 교회 모두로부터 혹독한 비판을 받았다. 《노 엔드》를 기점으로 키에슬로프스키는 크쥐시토프 피에시에비치와 즈비그니에프 프레이스네르라는 두 사람과 긴밀히 협력하기 시작했다. 피에시에비치는 계엄령 하의 정치 재판에 대한 다큐멘터리 조사를 하던 중 키에슬로프스키를 만나 그의 후속 영화 각본을 모두 공동 집필했다. 프레이스네르는 《노 엔드》와 키에슬로프스키의 대부분의 후속 영화 음악을 담당했으며, 종종 영화 플롯에서 중요한 역할을 했다. 프레이스네르의 많은 곡들은 영화 속 인물들에 의해 (가상의) 네덜란드 작곡가 "반 덴 부덴마이어(Van den Budenmayer)"의 작품으로 언급되고 논의된다.

《십계》(1988)는 바르샤바의 한 고층 아파트를 배경으로 하는 10편의 단편 영화 시리즈로, 각각 십계명 중 하나를 명목상 바탕으로 하고 있다. 이 시리즈는 서독의 자금 지원을 받아 폴란드 TV용으로 제작되었으며, 현재는 역사상 가장 비평적으로 찬사를 받는 영화 시리즈 중 하나로 손꼽힌다. 키에슬로프스키와 피에시에비치가 공동 집필한 이 10편의 1시간짜리 에피소드는 원래 10명의 다른 감독이 연출할 예정이었으나, 키에슬로프스키는 프로젝트에 대한 통제권을 포기할 수 없어 모든 에피소드를 직접 연출했다. 에피소드 5와 6은 각각 《살인에 관한 짧은 필름》과 《사랑에 관한 짧은 필름》으로 국제적으로 더 긴 형태로 개봉되었다. 키에슬로프스키는 또한 '질투에 관한 짧은 필름(A Short Film About Jealousy)'이라는 제목으로 에피소드 9의 장편 버전을 촬영할 계획이었으나, 1년도 채 안 되는 기간 동안 13번째 영화를 만드는 데 지쳐 결국 포기했다.

2.2. 국제적 성공 및 주요 작품

키에슬로프스키의 마지막 네 편의 영화는 그의 경력 중 가장 상업적으로 성공한 작품들로, 주로 프랑스의 자금, 특히 루마니아 출신 프로듀서 마린 카르미츠의 지원을 받아 제작되었다. 이 작품들은 《십계》와 《블라인드 챈스》와 유사한 도덕적, 형이상학적 문제에 초점을 맞추었지만, 더 추상적인 수준에서 더 적은 수의 출연진과 더 내면적인 이야기를 담고 있으며 공동체에 대한 관심은 줄었다. 이 영화들에서 폴란드는 주로 유럽 외부인의 시선으로 묘사되었다.

이 중 첫 번째 작품은 이렌 자코브가 주연을 맡은 《베로니카의 이중 생활》(1990)이었다. 이 영화의 상업적 성공으로 키에슬로프스키는 그의 야심찬 마지막 영화들인 《세 가지 색》 3부작(1993~1994)을 제작할 자금을 확보했다. 이 3부작은 프랑스 국기가 상징하는 미덕을 탐구한다. 세 편의 영화는 베네치아 영화제 황금사자상(《블루》)과 베를린 국제 영화제 감독상(《화이트》)을 포함한 권위 있는 국제상을 휩쓸었으며, 3개의 아카데미상 후보에도 올랐다.

키에슬로프스키는 1994년 칸 영화제에서 마지막 영화인 《레드》가 초연된 후 영화계 은퇴를 선언했다.

3. 철학과 사상

크쥐시토프 키에슬로프스키는 그의 작품과 개인적인 발언을 통해 인간 존재에 대한 깊은 사색과 독특한 세계관을 드러냈다.

3.1. 개인적 신념 및 세계관

키에슬로프스키는 자신을 "하나의 좋은 특성을 가졌다. 나는 비관주의자이다. 나는 항상 최악의 상황을 상상한다. 나에게 미래는 검은 구멍이다."라고 묘사했다. 그는 "세상에 지친 현자의 슬픔을 전달하는", "음울한 지식인이자 습관적인 비관주의자"로 묘사되기도 했다. 미국을 방문했을 때 그는 "매우 높은 수준의 자기만족과 결합된 공허한 대화의 추구"에 놀라움을 표했다. 영화 감독이자 키에슬로프스키의 친구인 아그니에슈카 홀란트는 그가 우울증을 겪곤 했다고 밝혔다.

그는 자신을 불가지론자로 묘사했지만, 구약성서와 성경의 십계명을 어려운 시기에 도덕적 나침반으로 여겼다.

3.2. 영화에서의 주제적 탐구

키에슬로프스키의 영화에서 반복적으로 나타나는 주요 주제는 도덕적 딜레마, 운명과 우연, 그리고 인간 존재의 의미에 대한 탐구이다. 그의 초기 다큐멘터리들은 사회 현실을 반영하며 체제 아래의 일상생활을 묘사했지만, 노골적인 정치적 메시지보다는 개인의 삶에 초점을 맞췄다. 그는 다큐멘터리 제작을 포기하고 극영화로 전환하면서, 허구가 현실을 더 진실하게 담아낼 수 있다고 믿었다.

《블라인드 챈스》는 한 인물의 윤리적 선택에 집중하며 이러한 전환점을 보여주었고, 10부작 《십계》는 각기 다른 도덕적 명령을 바탕으로 인물들이 겪는 복잡한 상황과 선택을 탐구한다. 그의 후기작인 《베로니카의 이중 생활》과 《세 가지 색》 3부작은 더욱 추상적인 수준에서 도덕적, 형이상학적 문제들을 다루며 운명, 우연, 영혼의 연결과 같은 주제를 심화시켰다.

그는 1995년 옥스퍼드 대학교에서 가진 인터뷰에서 자신의 작품이 사람들을 연결하는 감정에 초점을 맞추는 이유를 설명했다. "문화적으로 가치 있는 일이 있다면, 그것은 사람들을 나누는 것이 아니라 연결하는 주제와 상황을 다루는 것입니다. 세상에는 종교, 정치, 역사, 민족주의와 같이 사람들을 나누는 너무나 많은 것들이 있습니다... 감정은 사람들을 연결하는 것입니다. 왜냐하면 '사랑'이라는 단어는 모든 사람에게 같은 의미를 가지기 때문입니다. 혹은 '두려움'이나 '고통'도 마찬가지입니다. 우리는 모두 같은 방식으로 그리고 같은 것들을 두려워합니다. 그리고 우리는 모두 같은 방식으로 사랑합니다. 그래서 저는 이러한 것들에 대해 이야기합니다. 다른 모든 것들에서는 즉시 분열을 찾기 때문입니다." 이러한 그의 철학은 작품 전반에 걸쳐 인간 본연의 보편적인 감정과 경험을 통해 관객과 소통하려는 시도로 나타난다.

4. 개인적인 삶

키에슬로프스키는 영화 학교 마지막 해인 1967년 1월 21일 평생의 연인인 마리아(Marysia) 카우티요와 결혼했다. 그들은 1972년 1월 8일 딸 마르타(Marta)를 낳았으며, 그가 사망할 때까지 부부 관계를 유지했다.

5. 죽음

키에슬로프스키는 은퇴 선언 후 2년도 채 되지 않은 1996년 3월 14일, 심장마비에 이은 심장 수술 도중 54세의 나이로 사망했다. 그는 바르샤바의 포봉즈키 묘지에 안장되었다. 그의 묘비에는 영화 카메라를 통해 보는 것과 같은 직사각형 공간을 형성하는 두 손의 엄지손가락과 검지손가락 모양의 조형물이 세워져 있다. 이 작은 조형물은 높이 1미터가 조금 넘는 받침대 위에 검은 대리석으로 제작되었으며, 키에슬로프스키의 이름과 생몰 연도가 새겨진 판이 그 아래에 놓여 있다.

6. 유산과 평가

크쥐시토프 키에슬로프스키는 폴란드 영화계와 국제 영화계에 지대한 영향을 미쳤으며, 그의 작품들은 오늘날에도 계속해서 연구되고 기억되고 있다.

6.1. 비평적 평가 및 영향

키에슬로프스키는 1970년대와 1980년대 폴란드 영화의 "도덕적 불안의 영화"로 불리는 새로운 세대를 대표하는 감독 중 한 명으로 평가받는다. 이 시기 그의 영화들은 안제이 바이다, 아그니에슈카 홀란트 등과 함께 공산주의 정권 하의 폴란드의 삶을 그리는 데 주력했다. 초기 작품에서 두드러지던 리얼리즘과 아마추어 연기자들로 구성된 대규모 캐스팅은 후기에 접어들며 전환점을 보인다. 《카메라 버프》와 《블라인드 챈스》에서 시작된 이러한 흐름은 그의 마지막 작품들인 《베로니카의 이중 생활》과 《세 가지 색》 3부작에서 완숙한 모습을 보여준다. 이 작품들에서 키에슬로프스키는 사회적 문제에 초점을 맞추던 태도에서 벗어나, 우연이라는 힘 앞에서 나약할 수밖에 없는 개인들의 윤리적 선택을 묘사했다.

그는 유럽에서 가장 영향력 있는 감독 중 한 명으로 남아있으며, 그의 작품은 전 세계 대학의 영화 수업에서 연구되고 있다. 1993년에 출간된 《키에슬로프스키, 키에슬로프스키를 말하다(Kieślowski on Kieślowski)》는 다니시아 스토크(Danusia Stok)와의 인터뷰를 바탕으로 그의 삶과 작품을 그의 말로 직접 설명한다. 또한 그는 크쥐시토프 비에르츠비츠키(Krzysztof Wierzbicki)가 감독한 전기 영화 《크쥐시토프 키에슬로프스키: 나는 그저 그래요(Krzysztof Kieślowski: I'm So-So)》(1995)의 주제이기도 하다.

키에슬로프스키가 사망한 후, 그의 마지막 네 편의 영화를 미국에서 배급했던 미라맥스 필름의 하비 와인스타인(Harvey Weinstein)은 프리미어 잡지에 그에 대한 추도문을 썼다. 또한 미국 영화감독 스탠리 큐브릭은 《십계》 각본집의 서문에서 그에 대해 "주요 영화 제작자의 작품에서 특정 특징을 언급하는 것을 항상 꺼려왔지만, 크쥐시토프 키에슬로프스키와 그의 공동 작가 크쥐시토프 피에시에비치의 이 각본집에서는 그들이 그들의 아이디어를 단순히 말로 설명하는 대신 극적인 방식으로 극화하는 매우 드문 능력을 가지고 있다는 것을 언급하는 것이 적절할 것이다. 그들은 이야기의 극적인 행동을 통해 요점을 제시함으로써, 관객이 단순히 듣는 것이 아니라 무엇이 실제로 일어나고 있는지 스스로 발견하도록 허용하는 추가적인 힘을 얻는다. 그들은 이러한 일을 너무나 눈부신 기술로 해내어, 당신은 아이디어가 언제 들어왔는지 전혀 눈치채지 못하고 훨씬 나중에야 그것들이 당신의 마음에 얼마나 깊이 닿았는지 깨닫게 될 것이다"라고 극찬했다. 2012년, 영화감독 사이러스 프리슈는 《살인에 관한 짧은 필름》을 "가장 훌륭한 영화" 중 하나로 꼽으며 "폴란드에서 이 영화는 사형 폐지에 중요한 역할을 했다"고 언급했다. 2002년에는 영국 영화 협회의 《사이트 앤 사운드》 매거진이 선정한 현대 최고의 영화감독 10인 중 2위에 올랐으며, 2007년에는 토탈 필름 매거진의 "가장 위대한 영화감독 100인" 목록에서 47위에 올랐다.

6.2. 사후 활동 및 기념

키에슬로프스키는 《세 가지 색》 3부작 이후 은퇴를 선언했음에도 불구하고, 사망 당시 장기 협력자였던 피에시에비치와 함께 단테의 《신곡》에서 영감을 받은 "천국, 지옥, 연옥(Heaven, Hell, Purgatory)"이라는 두 번째 3부작을 작업 중이었다. 원래는 《십계》처럼 다른 감독들에게 각본을 맡길 예정이었으나, 그의 갑작스러운 죽음으로 인해 그가 은퇴를 번복하고 직접 이 3부작을 연출했을지는 알 수 없게 되었다. 유일하게 완성된 각본인 《천국》은 톰 티크베어에 의해 영화화되어 2002년 베를린 국제 영화제에서 초연되었다.

나머지 두 각본은 키에슬로프스키 사망 당시 30페이지 분량의 트리트먼트만 존재했다. 피에시에비치는 이후 이 각본들을 완성했으며, 보스니아 감독 다니스 타노비치가 연출하고 엠마뉘엘 베아르가 주연을 맡은 《지옥》(L'Enfer)은 2005년에 개봉되었다. 보스니아 전쟁에서 사망한 사진작가를 다룬 《연옥》은 아직 제작되지 않았다. 2007년에 이보 쿠르도(Ibo Kurdo)와 스타니스와프 무하(Stanisław Mucha)가 연출하고 피에시에비치가 각본을 쓴 영화 《나제야 (희망)》(Nadzieja)은 종종 이 3부작의 세 번째 작품으로 잘못 알려져 있지만, 실제로는 관련 없는 프로젝트이다.

여러 키에슬로프스키 영화에 출연하고 《카메라 버프》를 공동 집필했던 예지 스투르는 2000년에 키에슬로프스키의 미촬영 각본을 각색하여 《큰 동물》(Duże zwierzę)을 연출했다.

2011년부터 폴란드 현대 미술 재단인 인 시투(In Situ)는 키에슬로프스키가 어린 시절의 일부를 보낸 소코워프스코에서 '소코워프스코 영화제: 키에슬로프스키 오마주'를 개최하고 있다. 이 영화제는 매년 그의 작품 상영과 폴란드 및 유럽의 젊은 세대 영화 제작자들의 영화 상영을 통해 감독의 업적을 기리고 있으며, 창의적인 워크숍, 패널 토론, 공연, 전시회, 콘서트 등을 함께 진행한다. 2021년 6월 27일 구글은 그의 80번째 생일을 구글 두들로 기념했다.

7. 작품 목록

키에슬로프스키는 총 48편의 영화를 쓰고 연출했으며, 그중 11편은 장편 영화, 19편은 다큐멘터리, 12편은 TV 영화, 6편은 단편 영화이다.

7.1. 다큐멘터리 및 단편 영화

- 《얼굴》(Twarz, 1966년), 배우로 출연

- 《사무실》(Urząd, 1966년)

- 《트램웨이》(Tramwaj, 1966년)

- 《소원 콘서트》(Koncert życzeń, 1967년)

- 《사진》(Zdjęcie, 1968년)

- 《우치 시에서》(Z miasta Łodzi, 1968년)

- 《나는 군인이었다》(Byłem żołnierzem, 1970년)

- 《공장》(Fabryka, 1971년)

- 《일꾼들 '71: 우리 없이는 아무것도 없다》(Robotnicy '71: Nic o nas bez nas, 1971년)

- 《랠리 전》(Przed rajdem, 1971년)

- 《브로츠와프와 지엘로나 구라 사이》(Między Wrocławiem a Zieloną Górą, 1972년)

- 《구리 광산의 안전 및 위생 원칙》(Podstawy BHP w kopalni miedzi, 1972년)

- 《호스포다제》(Gospodarze, 1972년)

- 《후렴》(Refren, 1972년)

- 《벽돌공》(Murarz, 1973년)

- 《첫사랑》(Pierwsza miłość, 1974년)

- 《엑스레이》(Przeswietlenie, 1974년)

- 《지하도》(Przejście podziemne, 1974년)

- 《이력서》(Życiorys, 1975년)

- 《병원》(Szpital, 1976년)

- 《슬레이트》(Klaps, 1976년)

- 《야간 경비원의 시점》(Z punktu widzenia nocnego portiera, 1977년)

- 《나는 모른다》(Nie wiem, 1977년)

- 《다른 나이대의 일곱 여자》(Siedem kobiet w roznym wieku, 1978년)

- 《기차역》(Dworzec, 1980년)

- 《말하는 머리》(Gadające glowy, 1980년)

- 《일주일에 칠 일》(Siedem dni tygodniu, 1988년)

7.2. 장편 영화 및 TV 드라마

| 연도 | 영어 제목 | 원제 | 유형 |

|---|---|---|---|

| 1975 | Personnel | Personel | TV 드라마 |

| 1976 | The Scar | Blizna | 영화 |

| 1976 | The Calm | Spokój | 영화 |

| 1979 | The Card Index | Kartoteka | 영화 |

| 1979 | 카메라 버프 | Amator | 영화 |

| 1981 | Short Working Day | Krótki dzień pracy | 영화 |

| 1985 | No End | Bez końca | 영화 |

| 1981년 제작, 1987년 개봉 | 블라인드 챈스 | Przypadek | 영화 |

| 1988 | Dekalog | Dekalog | TV 미니시리즈 |

| 1988 | 살인에 관한 짧은 필름 | Krótki film o zabijaniu | 영화 |

| 1988 | 사랑에 관한 짧은 필름 | Krótki film o miłości | 영화 |

| 1991 | 베로니카의 이중 생활 | Podwójne życie Weroniki, La Double vie de Veronique | 영화 |

| 1993 | Three Colours: Blue | Trois couleurs: Bleu/Trzy kolory: Niebieski | 영화 |

| 1994 | Three Colours: White | Trois couleurs: Blanc/Trzy kolory: Biały | 영화 |

| 1994 | Three Colours: Red | Trois couleurs: Rouge/Trzy kolory: Czerwony | 영화 |

8. 수상 경력

| 상 | 연도 | 부문 | 작품 | 결과 |

|---|---|---|---|---|

| 모스크바 국제 영화제 | 1979년 | 금상 | 《카메라 버프》 | 수상 |

| 모스크바 국제 영화제 | 1979년 | 국제 영화 비평가 연맹상 | 《카메라 버프》 | 수상 |

| 베를린 국제 영화제 | 1980년 | 인터필름상 | 《카메라 버프》 | 수상 |

| 베를린 국제 영화제 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 화이트》 | 수상 |

| 시카고 국제 영화제 | 1980년 | 골드 휴고상 | 《카메라 버프》 | 수상 |

| 칸 영화제 | 1988년 | 심사위원상 | 《살인에 관한 짧은 필름》 | 수상 |

| 칸 영화제 | 1988년 | 국제 영화 비평가 연맹상 | 《살인에 관한 짧은 필름》 | 수상 |

| 칸 영화제 | 1991년 | 에큐메니컬 심사위원상 | 《베로니카의 이중 생활》 | 수상 |

| 칸 영화제 | 1991년 | 국제 영화 비평가 연맹상 | 《베로니카의 이중 생활》 | 수상 |

| 유럽 영화상 | 1988년 | 작품상 | 《살인에 관한 짧은 필름》 | 수상 |

| 유럽 영화상 | 1994년 | 작품상 | 《세 가지 색: 블루》 | |

| 유럽 영화상 | 2002년 | 각본상 | 《헤븐》 | 수상 |

| 베네치아 국제 영화제 | 1989년 | 국제 영화 비평가 연맹상 | 《십계》 | 수상 |

| 베네치아 국제 영화제 | 1993년 | 황금사자상 | 《세 가지 색: 블루》 | 수상 |

| 프랑스 영화 비평가 협회상 | 1989년 | 외국어 영화상 | 《사랑에 관한 짧은 필름》 | 수상 |

| 프랑스 영화 비평가 협회상 | 1990년 | 외국어 영화상 | 《십계》 | 수상 |

| 프랑스 영화 비평가 협회상 | 1991년 | 외국어 영화상 | 《베로니카의 이중 생활》 | 수상 |

| 프랑스 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 작품상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 영국 영화 협회 | 1990년 | BFI 펠로우십상 | - | 수상 |

| 보딜상 | 1990년 | 비미국 영화상 | 《살인에 관한 짧은 필름》 | 수상 |

| 보딜상 | 1991년 | 비미국 영화상 | 《십계》 | 수상 |

| 보딜상 | 1995년 | 비미국 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 바르샤바 국제 영화제 | 1991년 | 관객상 | 《베로니카의 이중 생활》 | 수상 |

| 골든 글로브상 | 1991년 | 외국어 영화상 | 《베로니카의 이중 생활》 | 후보 |

| 골든 글로브상 | 1993년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 블루》 | 후보 |

| 골든 글로브상 | 1994년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 전미 영화 비평가 협회상 | 1991년 | 외국어 영화상 | 《베로니카의 이중 생활》 | 수상 |

| 전미 영화 비평가 협회상 | 1993년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 블루》 | 2위 |

| 전미 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 작품상 | 《세 가지 색: 레드》 | 2위 |

| 전미 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 레드》 | 2위 |

| 전미 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 각본상 | 《세 가지 색: 레드》 | 3위 |

| 전미 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 로스앤젤레스 영화 비평가 협회상 | 1993년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 블루》 | 차점 |

| 로스앤젤레스 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 고야상 | 1993년 | 유럽 영화상 | 《세 가지 색: 블루》 | 수상 |

| 아카데미상 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 아카데미상 | 1994년 | 각본상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 영국 아카데미 영화상 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 영국 아카데미 영화상 | 1994년 | 각색상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 영국 아카데미 영화상 | 1994년 | 비영어 작품상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 뉴욕 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 레드》 | 차점 |

| 뉴욕 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 보스턴 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 시카고 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 시카고 영화 비평가 협회상 | 1994년 | 외국어 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 시카고 영화 비평가 협회상 | 1996년 | 외국어 영화상 | 《십계》 | 수상 |

| 인디펜던트 스피릿 어워드 | 1994년 | 외국 영화상 | 《세 가지 색: 레드》 | 수상 |

| 세자르상 | 1994년 | 작품상 | 《세 가지 색: 블루》 | 후보 |

| 세자르상 | 1994년 | 감독상 | 《세 가지 색: 블루》 | 후보 |

| 세자르상 | 1994년 | 각본상 | 《세 가지 색: 블루》 | 후보 |

| 세자르상 | 1995년 | 작품상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 세자르상 | 1995년 | 감독상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 세자르상 | 1995년 | 각본상 | 《세 가지 색: 레드》 | 후보 |

| 내셔널 보드 오브 리뷰 | 2000년 | 특별상 | 《십계》 | 수상 |