1. 개요

주이떤(Duy Tân, Duy Tân즈위떤베트남어)은 1900년 9월 19일 태어난 응우옌 왕조의 제11대 황제(재위: 1907년 ~ 1916년)로, 본명은 응우옌푹빈산(Nguyễn Phúc Vĩnh San응우옌푹빈산베트남어)이며, 즉위 후 응우옌푹호앙(Nguyễn Phúc Hoảng응우옌푹호앙베트남어)으로 개명하였다. '주이떤'이라는 연호는 '새로운 개혁의 친구'를 의미하며, 이는 황제의 짧지만 강렬했던 삶의 방향을 예고하는 것이었다.

그는 프랑스 식민 정부에 의해 7세의 어린 나이에 황제로 옹립되었으나, 프랑스의 실질적인 지배를 깨닫고 베트남의 독립을 열망하였다. 1916년에는 제1차 세계 대전으로 프랑스의 시선이 유럽에 쏠린 틈을 타 비밀리에 대규모 항불 봉기를 계획하고 직접 참여하여 베트남 독립 운동의 상징적인 인물로 떠올랐다. 봉기가 실패로 돌아간 후 폐위되어 아버지 타인타이 황제와 함께 프랑스령 레위니옹 섬으로 유배되었으나, 유배지에서도 조국의 독립을 향한 열망을 잃지 않았다.

제2차 세계 대전 중에는 비시 프랑스 정권에 저항하고 자유 프랑스군에 합류하여 장교로 복무하며 독립 운동가로서의 면모를 보여주었다. 종전 후 샤를 드 골 장군과의 회동을 통해 베트남 황제로의 복귀를 논의하던 중 1945년 12월 26일 중앙아프리카 공화국 상공에서 비행기 추락 사고로 45세의 젊은 나이에 서거하였다. 그의 비극적인 죽음에도 불구하고, 베트남 인민은 그를 독립과 저항의 상징으로 기억하며 다양한 방식으로 추모하고 있다. 주이떤 황제는 식민 지배에 맞서 자주적인 국가 건설을 꿈꾸었던 위대한 애국자이자 민족 영웅으로 평가받는다.

2. 어린 시절과 즉위

주이떤 황제는 어린 시절부터 프랑스 식민 정부의 영향 아래 놓였으며, 그의 즉위 또한 프랑스의 베트남 지배 전략의 일환이었다.

2.1. 탄생과 가족 배경

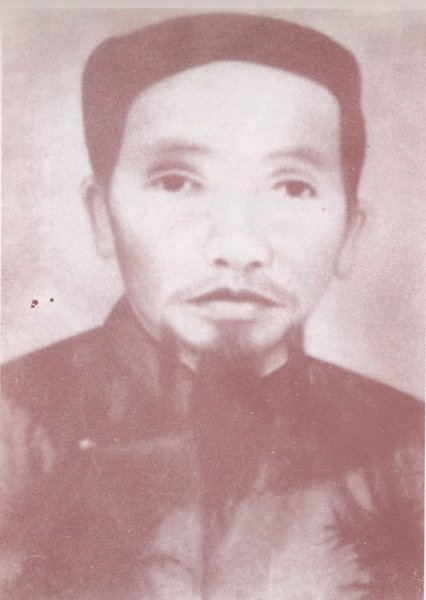

주이떤은 1900년 9월 19일(성태 12년 8월 26일) 후에에서 응우옌푹빈산이라는 이름으로 태어났다. 그는 응우옌 왕조의 제10대 황제인 타인타이 황제의 여덟째 아들이며, 생모는 재인(才人) 응우옌티딘(Nguyễn Thị Định응우옌티딘베트남어)이다. 조부모는 각각 죽득 황제와 판티쩌우이다. 타인타이 황제는 프랑스 식민 통치에 강하게 반대하는 인물이었는데, 프랑스는 그의 이러한 저항을 막기 위해 1907년 그를 정신 이상으로 선포하고 붕따우에 유폐시켰다.

2.2. 황제 즉위

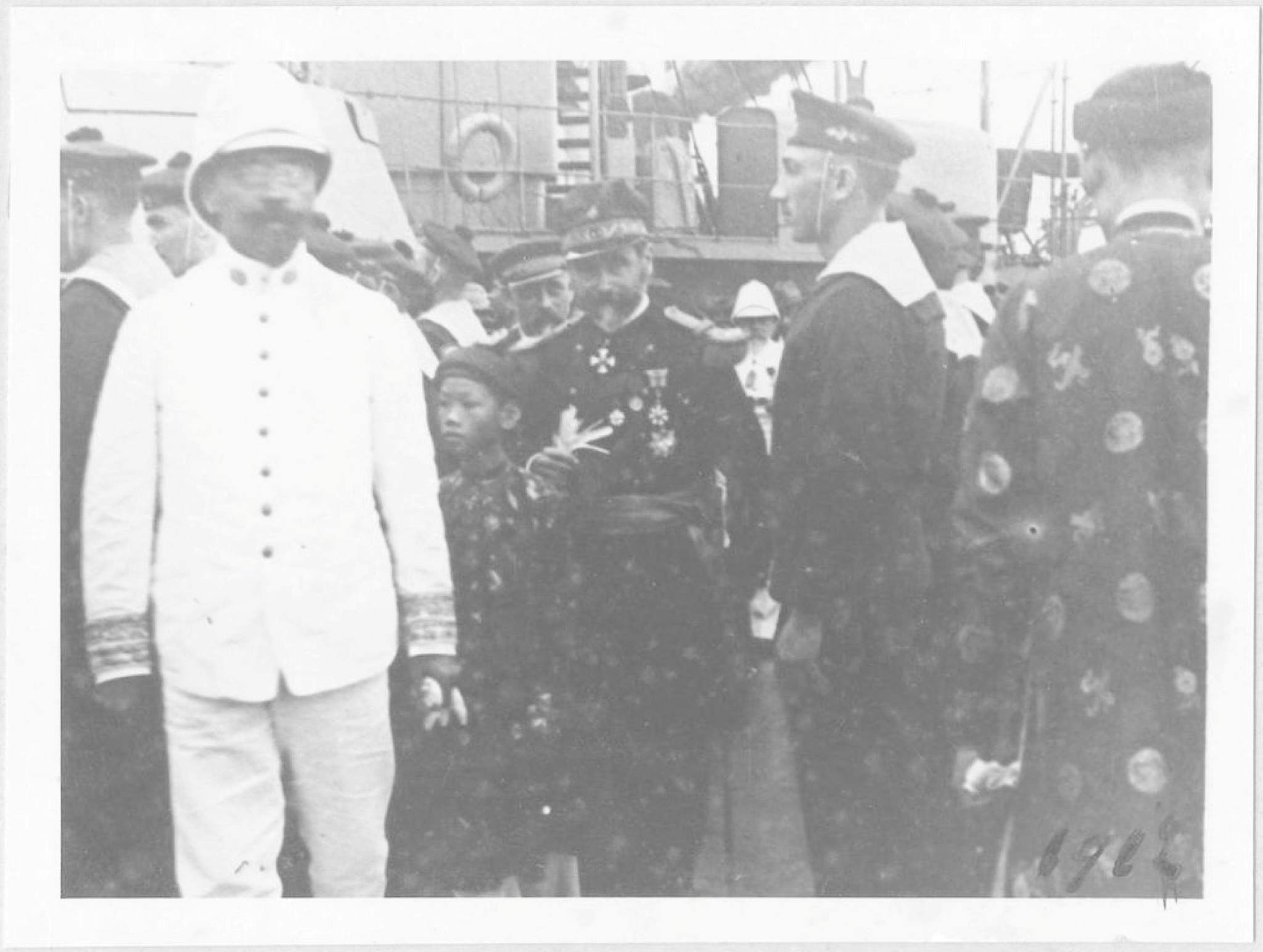

1907년 7월 29일, 타인타이 황제가 프랑스 식민 정부의 허가 없이 관원들을 임명하자, 프랑스 중기흠사(Khâm sứ Trung kỳ캄스 쭝끼프랑스어) 페르낭 에르네스트 레베크(Fernand Ernest Lévecque페르낭 에르네스트 레베크프랑스어)는 타인타이를 폐위하기로 결정하고 그를 궁중에 연금하였다。9월 3일, 보정대신(쯔엉니으끄엉Trương Như Cương쯔엉니으끄엉베트남어)은 식민 정부의 의도에 따라 타인타이가 정신병으로 정사를 돌볼 수 없다고 선포하였다.

프랑스는 당시 7세에 불과했던 응우옌푹빈산이 황제가 되면 통제하기 쉬울 것이라고 판단하여, 그를 황제로 옹립하기로 결정하였다. 이때 프랑스 흠사가 황자들의 명단을 들고 황궁에 들어와 호명했을 때, 어린 빈산은 귀뚜라미를 찾기 위해 침대 밑에 숨어 있었고, 얼굴은 흙투성이였다. 병사들이 급히 그를 찾아 데려오자, 프랑스인들은 그의 소극적이고 순진한 모습에 만족하며 즉위를 허락했다. 베트남 조정은 그가 너무 어리다고 보고 8세로 나이를 한 살 올려 즉위시켰으며, 연호를 '주이떤'(維新, 개혁의 친구)으로 정하였다. 즉위식 다음 날, 프랑스 언론인은 "단 하루의 즉위가 8세 소년의 얼굴을 완전히 바꾸어 놓았다"고 보도하며 어린 황제의 변화에 주목했다.

프랑스는 주이떤 황제를 통제하기 위해 똔텃헌Tôn Thất Hân똔텃헌베트남어, 응우옌흐우바이Nguyễn Hữu Bài응우옌흐우바이베트남어, 후인꼰Huỳnh Côn후인꼰베트남어, 응우옌푹미엔릭Nguyễn Phúc Miên Lịch응우옌푹미엔릭베트남어, 레찐Lê Trinh레찐베트남어, 까오쑤언죽Cao Xuân Dục까오쑤언죽베트남어 등 6명의 대신으로 구성된 보정대신phụ chính đại thần푸찐다이턴베트남어 체제를 설립하고, 이들이 프랑스 흠사의 지시를 받아 베트남을 통치하도록 하였다. 또한 생물학 박사 에베르하르트(Ebérhard에베르하르트프랑스어)를 주이떤 황제의 가정교사로 붙여 사실상 감시와 통제를 가했다.

3. 재위와 프랑스 식민 통치 저항

주이떤 황제는 재위 기간 동안 프랑스의 꼭두각시가 되는 것을 거부하고, 적극적으로 식민 통치에 저항하려는 의지를 보였다. 특히 1916년의 항불 봉기는 그의 애국심을 잘 보여주는 사건이었다.

3.1. 초기 재위와 점진적 각성

프랑스는 어린 주이떤을 친프랑스 성향으로 키우려 했지만, 이러한 노력은 대체로 실패로 돌아갔다. 황제는 나이가 들면서 자신이 비록 황제의 대우를 받지만, 실제 권력은 식민 당국에 있다는 것을 깨달았다. 그는 특히 프랑스의 광범위한 황금 탐색에 깊은 불만을 품게 되었다. 1912년 중기흠사 조르주 마리 조제프 마에(Georges Marie Joseph Mahé조르주 마리 조제프 마에프랑스어)는 티엔무 사원의 푹주옌탑Phước Duyên Tháp푹주옌탑베트남어 아래에 황금이 묻혀 있다고 의심하며 그곳을 무단으로 파헤쳤다. 또한 뜨득 황제의 겸릉(Khiêm Lăng키엠릉베트남어)과 후에 황궁에서도 발굴을 시도하였다.

주이떤은 이러한 야만적인 행동에 강력히 항의했지만, 마에는 이를 무시하고 오히려 후에 황궁에 강제 진입하겠다고 위협하였다. 결국 프랑스령 인도차이나 총독 알베르 피에르 사로(Albert-Pierre Sarraut알베르 피에르 사로프랑스어)가 개입하여 마에의 행동을 중단시켰으나, 당시 13살이었던 주이떤의 마음에 깊은 상처를 남겼다. 이 사건 이후 그는 제2차 후에 조약(1884년)을 직접 읽어보고 그것이 베트남에게 불평등한 조약임을 깨달았다. 그는 응우옌흐우바이에게 프랑스 식민 정부와 평등 조약을 새로 체결하도록 지시했으나, 조정의 대신들은 프랑스의 보복을 두려워하여 아무도 감히 나서지 못했다.

1914년, 15세가 된 주이떤은 6명의 보정대신을 소집하여 자신과 함께 평등 조약 체결을 요구하는 문서에 서명하고 이를 프랑스 흠사에게 제출할 것을 강력히 요구했다. 보정대신들은 두려움에 떨며 이를 거부했고, 오히려 주이떤이 정신 이상이 되었다고 생각하여 그의 생모에게 도움을 청해 황제가 생각을 포기하도록 강요했다. 이 사건을 계기로 주이떤은 프랑스 식민 정부뿐만 아니라 무력한 조정 대신들에게도 깊은 반감을 갖게 되었다.

3.2. 섭정 체제

주이떤 황제는 재위 기간 동안 실질적인 권력을 행사하지 못하고 프랑스 총리들이 섭정 역할을 수행하였다. 그 시기에 섭정을 맡은 프랑스 국무총리들은 다음과 같다.

- 조르주 클레망소 (기간: 1907년 9월 4일 ~ 1909년 7월 24일)

- 아리스티드 브리앙 (기간: 1909년 7월 24일 ~ 1911년 3월 2일)

- 에르네 모니 (기간: 1911년 3월 2일 ~ 6월 27일)

- 조제프 카요 (기간: 1911년 6월 27일 ~ 1912년 1월 13일)

- 레몽 푸앵카레 (기간: 1912년 1월 13일 ~ 1913년 1월 21일)

- 아리스티드 브리앙 (기간: 1913년 1월 21일 ~ 3월 22일)

- 루이 바르투 (기간: 1913년 3월 22일 ~ 12월 9일)

- 가스통 두메르그 (기간: 1913년 12월 9일 ~ 1914년 6월 9일)

- 알렉상드르 리보 (기간: 1914년 6월 9일 ~ 6월 14일)

- 르네 비비아니 (기간: 1914년 6월 14일 ~ 1915년 10월 29일)

- 아리스티드 브리앙 (기간: 1915년 10월 29일 ~ 1916년 5월 17일)

3.3. 1916년 항불 봉기

1916년, 프랑스가 제1차 세계 대전에 전력을 집중하느라 베트남에 대한 통제력이 약해지자, 식민 정부에 고용된 베트남 군인들 사이에서는 자신들이 유럽 전장으로 끌려갈지도 모른다는 두려움이 확산되었다. 이를 기회로 삼아 판보이쩌우가 조직한 베트남 광복회Việt Nam Quang phục Hội비엣남 꽝푹호이베트남어의 주요 인물인 쩐까오번Trần Cao Vân쩐까오번베트남어과 타이피엔Thái Phiên타이피엔베트남어은 봉기를 일으켜 프랑스 식민 통치를 전복시키고자 계획하였다.

이들은 주이떤 황제가 프랑스에 깊은 불만을 품고 있다는 사실을 알고, 황실의 사기(司機) 팜흐우카인(Phạm Hữu Khánh팜흐우카인베트남어)을 매수하여 황제에게 지지를 요청하는 서신을 보냈다. 1916년 4월 말, 주이떤은 쩐까오번, 타이피엔과 후에 후호(Hậu hồ하우호베트남어)에서 비밀리에 회동하여 이번 정변에 지지를 표명하였다. 봉기 시간은 5월 3일 새벽 1시로 정해졌다. 봉기군은 먼저 후에 황성, 꽝남성, 꽝응아이성의 주요 도로를 점거하고 무기를 탈취한 뒤, 주이떤이 비밀리에 후에를 탈출하는 것을 돕기로 하였다. 이후 하이번 고개(Đèo Hải Vân데오 하이번베트남어)에서 대포를 쏘는 것을 암호로 삼아, 계속해서 남쪽으로 꾸이년, 다낭 등지를 공격해 탈취한 뒤 독일의 지원을 받아 공동으로 프랑스에 대항할 것을 기대했다. 또 다른 계획으로는 후에 황성 부근의 쩐빈대(Trấn Bình Đài쩐빈다이베트남어)를 공격해 탈취하고, 그곳에 있는 독일계 프랑스인들을 자신의 진영으로 납치해 오는 것이었다.

그러나 꽝응아이성의 관원이 사전에 낌새를 알아채고 광복회의 하부 구성원들을 체포하여 고문하자, 이들은 비밀 모의 내용을 모두 발설하였다. 눈치 빠른 중기흠사는 또한 베트남 사병들의 가족이 후에를 떠나고 있음을 발견했다. 꽝남성에서의 심상치 않은 여러 활동들 또한 광복회가 정변을 준비하고 있음을 실증하였다. 이에 식민 정부는 베트남에 본적을 둔 사병들의 무기를 몰수하고, 그들이 병영 안에서 활동하지 못하도록 제한하였다. 식민 정부가 이러한 조치를 취했음을 주이떤은 물론이고 쩐까오번, 타이피엔 모두가 알지 못했다.

1916년 5월 2일 밤, 쩐까오번과 타이피엔이 때를 맞춰 봉기를 일으켰고, 주이떤 또한 후에 황성을 탈출하는 데 성공하였다. 하지만 군대의 지원을 받지 못했으므로 정변은 식민 정부에 의해 신속히 진압되었다. 땀끼의 봉기군들이 프랑스군 한 소대를 죽이는 데 성공했지만, 이후 즉시 진압되었다.

3.4. 폐위와 유배

항불 봉기 실패 후, 식민 정부는 대규모 수색과 체포를 실시하였다. 1916년 5월 6일, 후에 황성 남쪽의 한 절에 숨어 있던 주이떤과 쩐까오번, 타이피엔 등이 사로잡혔다. 호닥쭝(Hồ Đắc Trung호닥쭝베트남어)의 주도 하에 쩐까오번, 타이피엔, 응우옌꽝시에우(Nguyễn Quang Siêu응우옌꽝시에우베트남어), 똔텃데Tôn Thất Đề똔텃데베트남어 등 주요 협력자들이 참수당했다.

식민 정부는 원래 주이떤을 황성으로 돌려 보내려 하였으나, 주이떤은 계속해서 프랑스의 괴뢰가 되기를 원하지 않았으므로 이를 거절하였다. 그는 프랑스 당국에 "나를 베트남의 황제로 강제한다면, 나는 자유로운 행동의 권리, 특히 프랑스 정부와 자유롭게 소통할 권리를 가진 성숙한 황제로 대우해 주시오."라고 말했다고 한다. 이에 식민 정부는 봉화공(phụng hóa công풍화꽁베트남어) 응우옌푹브우다오Nguyễn Phúc Bửu Đảo응우옌푹브우다오베트남어를 황제로 옹립하였다. 주이떤은 그의 부친인 타인타이 황제와 함께 코친차이나의 생자크곶(Cap Saint-Jacques캅 생자크프랑스어, 현재의 붕따우)으로 보내져 잠시 수감되었다가, 1916년 11월 3일 함께 레위니옹으로 유배되었고 11월 20일에 도착하였다.

4. 유배 생활과 독립 운동 참여

레위니옹 섬에서의 유배 생활은 주이떤 황제에게 또 다른 형태의 도전이었으며, 그는 이곳에서도 조국 독립을 위한 활동을 이어나갔다.

4.1. 레위니옹 섬에서의 삶

유배된 주이떤 황제와 그의 가족은 프랑스 당국이 제공하려 했던 호화로운 빌라를 거절하고, 생드니 시내의 작은 방 한 칸을 세내어 소박하게 생활하였다. 그는 라디오 수리점을 열어 생계를 이었으며, 자신을 '평범한 시민'처럼 옷을 입고 생활하였다.

이후 주이떤은 르콩트 드 릴 고등학교(Lycée Leconte de Lisle리세 르콩트 드 릴프랑스어)에 입학하여 법률과 외국어를 공부하였다. 또한 여러 신문사('르 프뢰플(Le Peuple르 프뢰플프랑스어)', '르 프로그레(Le Progrès르 프로그레프랑스어)')를 창립하여 '조르주 드라이(Georges Dry조르주 드라이프랑스어)'라는 가명으로 시와 글을 기고하기도 했다. 1924년에는 그의 시 '부러진 리라의 변주곡(Variations sur une lyre briée바리아시옹 쉬르 윈 리르 브리에프랑스어)'으로 레위니옹 학술원 문학상을 수상하였다. 그는 프리메이슨과 지역 인권 및 시민권 보호 협회 회원이기도 했다. 그는 프랑스 관리들과는 거의 교류하지 않고, 소수의 친구들과만 지냈으며, 음악 클럽에 가입하여 승마를 배우고 경주에서 우승하기도 했다.

친구 에. 피. 테볼트(E.P. Thébault에. 피. 테볼트프랑스어)는 1970년에 발표한 글에서 주이떤이 1936년 6월 5일 프랑스 식민부 총리 마리위스 무테(Marius Moutet마리위스 무테프랑스어)에게 보낸 편지에서 단 한 번 1916년 봉기에서의 자신의 역할을 언급하며 프랑스 본토로의 거주를 요청했다고 기록했다. 그러나 1936년부터 1940년까지 프랑스 정부에 보낸 여러 서한에서 프랑스군 복무를 자원하며 베트남에서의 반란 모의에 대해서는 언급하지 않았다. 그럼에도 불구하고 프랑스 식민부는 그의 개인 이력서에 "매수하기 어려워 보이고, 극도로 독립적이며, 레위니옹을 떠나 안남의 왕위를 재건하려는 음모를 꾸민다"고 평가하며 그의 모든 요청을 거부하였다.

4.2. 제2차 세계 대전 참전

1939년 제2차 세계 대전이 발발하고 1940년 나치 독일에 의해 파리가 함락되며 비시 프랑스 정권이 수립되자, 프랑스 국방부 차관이었던 샤를 드 골은 영국으로 망명하여 자유 프랑스 망명 정부를 조직하고 프랑스인들에게 나치 통치에 저항할 것을 호소했다. 주이떤은 이러한 드 골의 행보에 크게 감명받아 그를 자신의 구국 활동의 우상으로 삼았다.

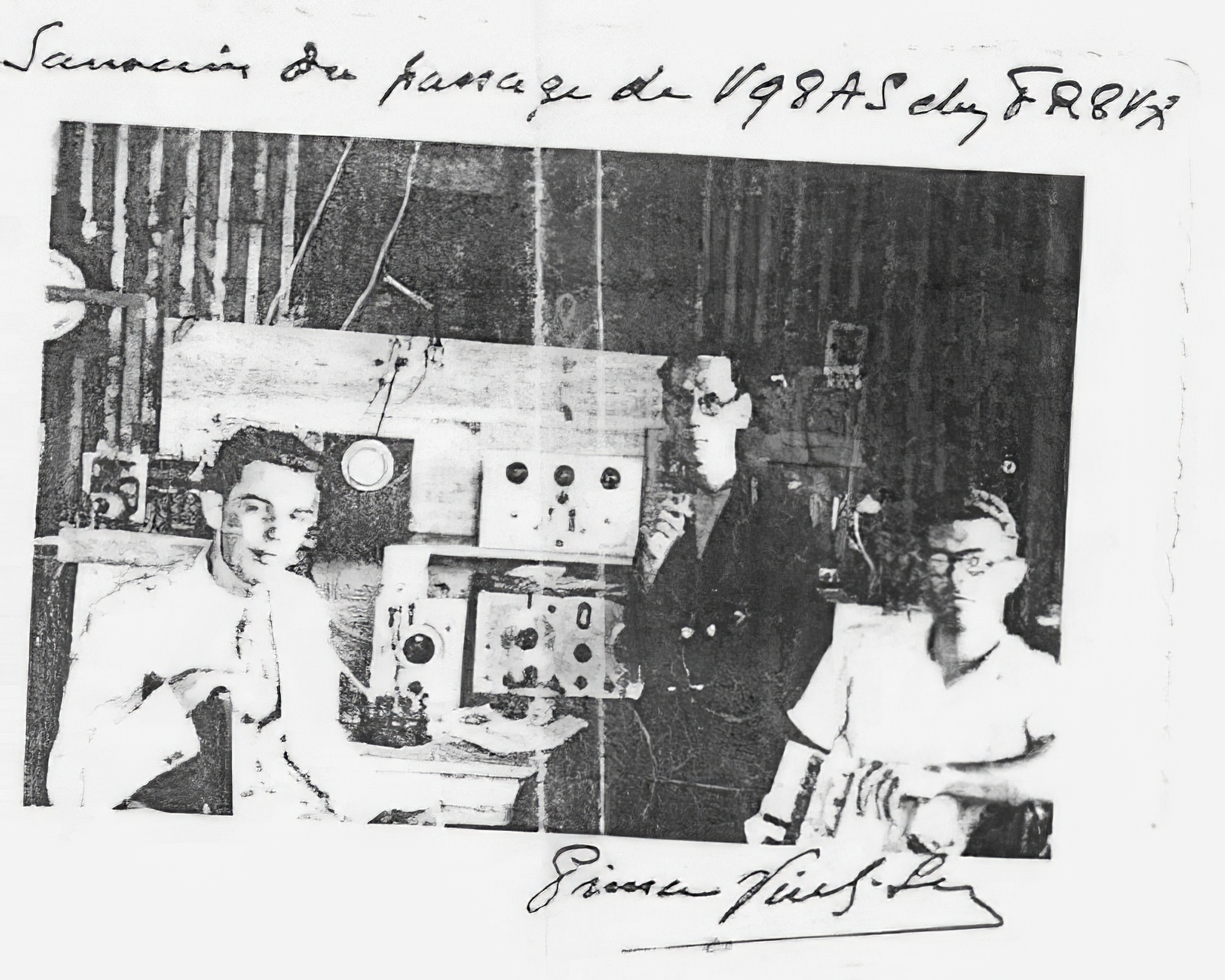

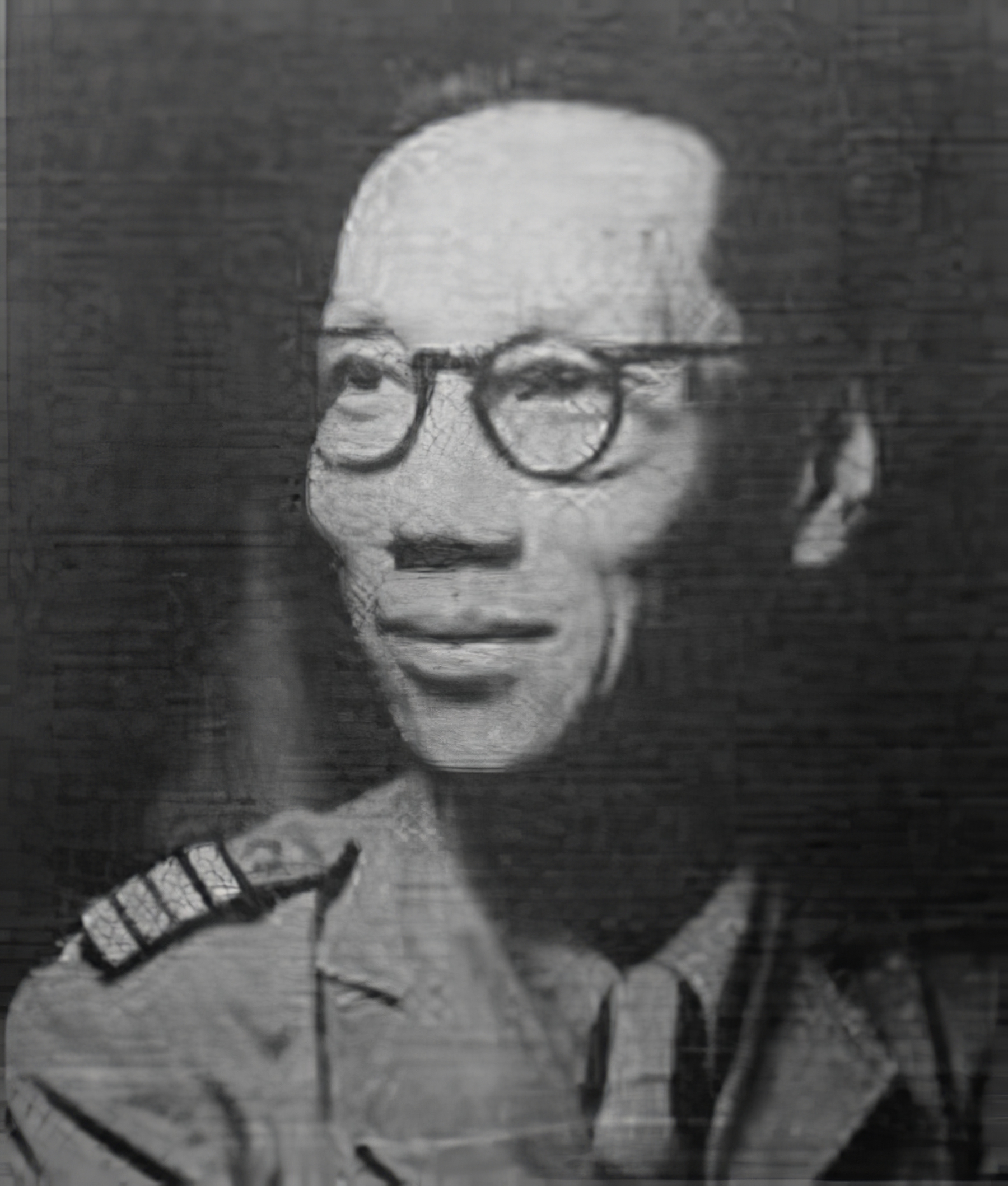

그는 비시 프랑스의 레위니옹 통치에 저항하는 조직을 만들었고, 무선 전신 기술을 활용하여 외부 소식을 수집해 자유 프랑스 저항 세력에 전달했다. 이 사실이 발각되어 비시 프랑스 당국에 6주간 구금되기도 했다. 1942년 자유 프랑스군이 레위니옹을 수복하자, 주이떤은 자유 프랑스군에 합류하여 구축함 레오파르(Léopard레오파르프랑스어) 호에서 무선 전신 수신병으로 복무하며 소위 계급을 받았다. 그는 이후 1943년에 중위, 1944년에 상위(上尉), 1945년 7월에 소령으로 진급하였고, 같은 해 9월에는 중령으로 승진했다. 1945년 10월 29일, 샤를 드 골은 주이떤의 이러한 연속적인 진급을 합법화하는 법령에 서명하였다.

4.3. 베트남 귀국 논의

프랑스가 베트민과의 전쟁에서 패배할 위기에 처하고, 바오다이 황제 정권이 대중의 지지를 얻지 못하자, 프랑스의 지도자 샤를 드 골은 베트남 대중에게 애국심으로 여전히 큰 인기를 누리던 주이떤 황자에게 베트남으로 돌아와 다시 황제로 즉위할 것을 논의하였다.

1945년 5월 5일, 주이떤은 파리에 있는 샤를 드 골 장군의 군사국으로 소환되었다. 드 골은 그의 회고록에서 "나는 전 황자 빈산Vĩnh San빈산베트남어을 만날 것이며, 우리가 무엇을 할 수 있을지 함께 검토할 것이다. 그는 매우 강인한 인물이다. 30년간의 유배에도 불구하고, 그의 이미지는 베트남 인민의 마음속에 결코 사라지지 않았다"고 기록했다. 역사가 필리프 드 빌리에(Philippe de Villers필리프 드 빌리에프랑스어)는 저서 '1940년부터 1952년까지의 베트남 역사'에서 바오다이가 퇴위하고 비판받는 상황에서 주이떤이 다시 주목받았음을 언급하며, 그가 프랑스와 독일에서 전투에 참여한 뒤 프랑스 정부와 자신의 정치적 입장을 표명했다고 평가했다.

주이떤의 친구 에. 피. 테볼트는 "1945년 12월 16일 파리로 돌아왔을 때, 나는 그가 4개 계급장을 단 멋진 군복을 입고 프랑스 희극 극장 앞 루브르 호텔에 머물고 있는 것을 보았다. 그는 '이제 다 끝났다, 결정되었다! 프랑스 정부는 나를 베트남 황제로 다시 앉힐 것이다. 드 골 장군이 1946년 3월 초에 나와 함께 베트남으로 돌아올 것이다'라고 말했다. 그때까지 프랑스와 국제 사회, 인도차이나의 여론을 준비해야 하며, 두 정부 간의 협정 초안도 작성해야 할 것이다"라고 회고했다.

1944년 겨울과 1945년 초, 영생자 까오반루언(Cao Văn Luận까오반루언베트남어) 신부는 파리에서 일부 베트남 유학생 및 교포들과 함께 주이떤을 세 차례 만났다. 첫 만남에서 주이떤은 "프랑스는 인도차이나를 탈환하기 위해 우리의 협력이 필요하다. 그들은 프랑스 연합 내 자치 국가를 받아들일 수 있다. 이것은 국가 이익에 위배되지 않는다. 우리는 점차 더 많은 권한을 요구할 것이다. 프랑스의 강력한 군사력과 서방 동맹의 지원 앞에서 우리가 무엇을 더 할 수 있겠는가? 우리는 프랑스에 저항했던 사례들을 보았고, 나는 성급하고 서투른 저항의 희생자이다. 그러면 우리나라는 승패를 알 수 없는 잔혹한 전쟁을 겪게 될 것이다"라고 설명하며 현실적인 접근 방식을 강조했다.

주이떤은 또한 다음과 같은 자신의 철학을 피력하기도 했다.

: 내 개인적으로, 조국 베트남을 사랑하는 마음은 어떠한 내부 분쟁도 용납하지 않는다. 내가 바라는 것은 모든 베트남 백성이 자신들이 하나의 국가임을 인식하고, 그 인식이 그들을 국가로서 합당한 베트남을 건설하도록 이끌 것이라는 점이다. 나는 랑선, 후에, 까마우의 농민들이 자신들의 형제애를 깨닫게 할 때야말로 베트남 시민으로서의 의무를 다하는 것이라고 생각한다. 이러한 단결은 어떤 체제든 (공산주의, 사회주의, 왕정주의, 또는 군주제) 중요하지 않다. 중요한 것은 베트남 민족을 분열의 재앙으로부터 구하는 것이다.

5. 서거

베트남으로의 귀국을 앞두고 있던 주이떤 황제는 비극적인 비행기 추락 사고로 생을 마감했다.

5.1. 사망 경위

1945년 12월 24일, 주이떤은 새로운 임무를 수행하기 전 가족을 만나기 위해 파리 르부르제(Bourget부르제프랑스어) 공항에서 프랑스 군용 비행기 록히드 C-60(Lockheed C-60록히드 시-60영어)에 탑승하여 레위니옹으로 향했다. 12월 26일 18시 30분(GMT그리니치 표준시영어)경, 비행기는 중앙아프리카 공화국 음바이키(M'Baiki음바이키프랑스어) 인근 바사코(Bassako바사코프랑스어) 마을 근처에서 사고로 추락했다. 이 사고로 인해 조종사 소령, 두 명의 부조종사 중위, 두 명의 군인, 네 명의 민간인을 포함한 모든 탑승자가 사망했다. 당시 45세였던 주이떤 황제도 이 사고로 사망하였다. 그는 떠나기 전에 자신에게 재난이 일어날 것이라고 예감했다는 이야기가 전해지며, 일부에서는 베트민이 주이떤을 암살했다는 소문이 널리 퍼지기도 했다. 그의 유해는 중앙아프리카 공화국 당국에 의해 수습된 것으로 알려졌다.

5.2. 사후 예우

프랑스 정부는 주이떤의 사망 소식을 접하고, 그가 전쟁 중에 세운 공적을 기리기 위해 여러 훈장을 추서하였다. 그는 레지옹 도뇌르 그랑크루아 훈장, 장교 레지스탕스 메달Médaille de la Résistance메다이 드 라 레지스탕스프랑스어, 그리고 해방훈장Ordre de la Libération오르드르 드 라 리베라시옹프랑스어 동료 기사 훈장을 사후에 받았다.

주이떤 황제가 일찍이 프랑스 식민 통치에 저항했기 때문에 베트남 공산당은 그를 높이 평가하였다. 베트남 각지에는 그의 이름을 딴 '주이떤 로(Duy Tân Lộ주이떤로베트남어)'가 조성되어 그의 애국심과 저항 정신을 기리고 있다.

6. 유산과 평가

주이떤 황제의 짧고 비극적인 삶은 베트남 역사에 깊은 유산을 남겼으며, 그의 애국심과 독립 정신은 오늘날까지도 베트남 인민에게 큰 영향을 미치고 있다.

6.1. 유해의 귀환과 재안장

주이떤 황제의 서거 42년 후인 1987년, 그의 아들 바오방Nguyễn Phúc Bảo Vàng응우옌푹바오방베트남어과 구 응우옌 왕조 일족은 그의 유해를 베트남으로 돌려보내기로 결정했다. 유해는 중앙아프리카 공화국에서 수습되어 1987년 3월 28일 파리의 뱅센 불교 국제학원(Institut international bouddhique de Vincennes앵스티튀 앵테르나시오날 부디크 드 뱅센프랑스어)에서 불교식 추모 의례를 거행했다. 이 행사에는 당시 프랑스 총리였던 자크 시라크, 전 마다가스카르 공화국 사무총장이었던 자크 포카르(Jacques Foccart자크 포카르프랑스어), 자유 프랑스 협회 회장이었던 장 시몽(Jean Simon장 시몽프랑스어) 원수, 주프랑스 베트남 대사 쩐꽝칸(Trần Quang Khánh쩐꽝칸베트남어) 등이 참석했다.

이후 1987년 4월 4일, 주이떤의 유해는 베트남 후에로 운구되어 전통 의례에 따라 조부인 죽득 황제의 능인 안릉(An Lăng안릉베트남어)에 재안장되었다. 바오방은 2001년에 아버지의 생애를 다룬 '주이떤, 안남의 황제 1900-1945(Duy Tan, Empereur d'Annam 1900-1945주이떤, 앙프뢰르 다남 1900-1945프랑스어)'라는 제목의 책을 저술했다.

6.2. 추모와 영향

주이떤 황제는 베트남의 여러 도시에서 중요한 거리의 이름으로 사용되며 그의 애국심과 저항 정신이 기려지고 있다. 과거 베트남 공화국 시절 사이공의 옛 가르스리 거리(rue Garcerie뤼 가르스리프랑스어)는 '주이떤 로'로 개명되었으며, 이 거리는 큰 가로수와 함께 건축대학교와 법과대학을 지나며 시적인 풍경으로 유명해 가수 팜주이Phạm Duy팜주이베트남어의 노래 '돌려줘요, 사랑하는 그대여(Trả lại em yêu짜라이 엠 이우베트남어)'에 언급되기도 했다. 그러나 1985년 이 거리는 '팜응옥탁 로(Phạm Ngọc Thạch팜응옥탁베트남어)'로 다시 개명되었다.

2010년에는 하노이 꺼우저이(Cầu Giấy꺼우저이베트남어) 군 딕봉(Dịch Vọng딕봉베트남어) 방에 '주이떤 거리'가 지정되었고, 2013년에는 몽까이 시에서 함응이(Hàm Nghi함응이베트남어) 거리에서 도안띤(Đoan Tĩnh도안띤베트남어) 거리까지 이어지는 도로가 그의 이름을 따서 명명되었다. 꽝빈성 동허이 시에도 쩐흥다오 거리에서 팜반동 거리까지 이어지는 '주이떤 로'가 있다. 다낭에는 군단 사거리에서 응우옌반린 거리까지 이어지는 '주이떤 거리'가 군구 5와 다낭 국제공항을 지난다. 또한 다낭에는 그의 이름을 딴 사립 대학인 주이떤 대학교Trường Đại học Duy Tân쯔엉 다이혹 주이떤베트남어도 설립되어 있다.

레위니옹 섬의 생드니 시에서도 1992년 12월 5일 그의 이름을 딴 '빈산 대로(Boulevard du Prince Vinh-San불바르 뒤 프랭스 빈산프랑스어)'와 '빈산 다리'가 개통되어 그를 기리고 있다.

6.3. 일화와 철학

주이떤 황제의 성격과 사상을 엿볼 수 있는 흥미로운 일화들이 전해진다.

어린 시절 황제가 끄어뚱 해변에서 수영을 마치고 돌아오자 시위Thị vệ티베베트남어가 물을 떠다주었다. 주이떤은 손을 씻으며 "손이 더러우면 물로 씻는데, 물이 더러우면 무엇으로 씻는가?"라고 물었다. 시위가 대답하지 못하자 황제는 이어서 "더러운 물은 피로 씻어야 한다. 알겠느냐?"라고 말했다. 이 일화는 어린 황제가 이미 식민 지배에 대한 저항 의지를 비유적으로 표현했음을 보여준다.

또 다른 일화로, 주이떤이 푸반러우 앞 강가에서 응우옌흐우바이Nguyễn Hữu Bài응우옌흐우바이베트남어 상서와 함께 낚시를 하던 중 물고기가 잡히지 않자 다음과 같은 대련을 읊었다고 한다.

: 물 위에 앉아 물을 막지 못하고, 낚싯줄 놓으니 그저 기다릴 수밖에 없네.

응우옌흐우바이 상서는 잠시 생각한 뒤 답했다.

: 세상사를 생각하니 한숨만 나오네, 그저 눈 감고 닥치는 대로 살아야지.

주이떤은 응우옌흐우바이의 답에 대해 "운명에 순응하는 사람"이라고 평하며, "내 생각에 그렇게 사는 것은 너무 슬프다. 어려움을 극복하려는 의지가 있어야 삶의 의미가 있다!"고 말했다고 한다. 이러한 일화들은 주이떤이 운명에 순응하지 않고 주체적으로 어려움을 극복하려 했던 진취적인 사상가이자 행동가였음을 보여준다.

7. 가족 관계

주이떤 황제는 공식 황후 외에 여러 배우자를 두었으며, 그들 사이에서 많은 자녀를 얻었다.

7.1. 배우자와 자녀

주이떤 황자는 레위니옹 섬으로 유배될 때 황비 마이티방Mai Thị Vàng마이티방베트남어을 동반했으나, 2년 후 황비는 그곳의 기후를 견디지 못하고 베트남으로 돌아갔다. 황비는 평생 수절하며 주이떤을 향한 마음을 시로 읊었다고 전해진다.

: 황금과 옥을 잘 간직하니,

: 하늘 끝 구름 저편 그대 뜻을 다하리.

: 돌이 부서져도 '황금(Vàng)'은 변치 않으리,

: 죽음과 삶을 통틀어 맹세 지키리.

레위니옹 섬에서 주이떤은 마이티방 황비가 이혼을 거부했기 때문에 비공식적으로 세 명의 유럽계 여성과 동거하였다. 이들 사이에서 태어난 자녀들은 처음에는 어머니의 성을 따랐으나, 1946년 생드니 법원의 승인으로 '빈산(Vinh-San빈산프랑스어)' 성을 사용하게 되었다. 그의 자녀들은 대부분 베트남어를 구사하지 못했으며, 아버지인 타인타이 황제와도 교류가 적었다고 알려져 있다. 주이떤 본인도 자녀들이 베트남어를 배우거나 베트남에 대해 알아가는 것을 권장하지 않았다.

주이떤 황제의 배우자와 자녀들은 다음과 같다.

| 봉호 | 성명 | 생존기간 | 비고 |

|---|---|---|---|

| 이계묘비(二階妙妃) | 마이티방Mai Thị Vàng마이티방베트남어 | 1899년 ~ 1980년 | 예부상서(Lễ bộ Thượng thư레부상서베트남어) 마이칵돈Mai Khắc Đôn마이칵돈베트남어의 딸. 1916년 1월 16일 혼인. 유배 중 임신 3개월에 유산. |

| 마리 안 비알(Marie Anne Viale마리 안 비알프랑스어) | 1890년 ~ ? | 아르망 비알의 생모. | |

| 페르낭드 앙티에(Fernande Antier페르낭드 앙티에프랑스어) | 1913년 ~ ? | 1928년 혼인. 8명의 자녀를 둠. | |

| 에르네스틴 이베트 마요(Ernestine Yvette Maillot에르네스틴 이베트 마요프랑스어) | 1924년 ~ ? | 앙드레 마요 빈산의 생모. |

| 순서 | 베트남어 성명 | 프랑스어 성명 | 생존기간 | 생모 | 배우자 | 비고 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | 아르망 비알(Armand Viale아르망 비알프랑스어) | 1919년 ~ ? | 마리 안 비알 | 모친의 성을 따름. | ||

| 2 | 응우옌푹바오응옥(Nguyễn Phúc Bảo Ngọc응우옌푹바오응옥베트남어) | 기 조르주 빈산Guy Georges Vinh-San기 조르주 빈산프랑스어 | 1933년 1월 31일 ~ | 페르낭드 앙티에 | 모니크 빈산(Monique Vinh-San모니크 빈산프랑스어) | 아들 1명과 딸 3명을 둠. |

| 3 | 응우옌푹바오방(Nguyễn Phúc Bảo Vàng응우옌푹바오방베트남어) | 이브 클로드 빈산Yves Claude Vinh-San이브 클로드 빈산프랑스어 | 1934년 4월 8일 ~ | 페르낭드 앙티에 | 제시 타르비(Jessy Tarby제시 타르비프랑스어) | 아들 7명과 딸 3명을 둠. 현재 응우옌 왕조 황실 조직인 대남용성원(Đại Nam Long tinh Viện다이남 롱띤비엔베트남어)의 주석. |

| 4 | 응우옌푹바오꾸이(Nguyễn Phúc Bảo Quý응우옌푹바오꾸이베트남어) | 조제프 로제 빈산Joseph Roger Vinh-San조제프 로제 빈산프랑스어 | 1938년 4월 17일 ~ | 페르낭드 앙티에 | 마르그리트 르브르통(Marguerite Lebreton마르그리트 르브르통프랑스어) | 냐짱에 거주. |

| 5 | 앙드레 마요 빈산(Andrée Maillot Vinh-San앙드레 마요 빈산프랑스어) | 1945년 ~ 2011년 | 에르네스틴 이베트 마요 | 레위니옹 출생. |

| 순서 | 프랑스어 성명 | 생존기간 | 생모 | 비고 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 테레즈(Thérèse테레즈프랑스어) | 1928년 출생, 요절 | 페르낭드 앙티에 | |

| 2 | 리타 수지 조르제트 빈산(Rita Suzy Georgette Vinh-San리타 수지 조르제트 빈산프랑스어) | 1929년 9월 6일 ~ 2020년 | 페르낭드 앙티에 | 1946년부터 주이떤의 이름인 빈산을 성씨로 사용. |

| 3 | 솔란지(Solange솔란지프랑스어) | 1930년 출생, 요절 | 페르낭드 앙티에 | |

| 4 | 지네트(Ginette지네트프랑스어) | 1940년 출생, 요절 | 페르낭드 앙티에 |