1. 개요

법장(法藏, 法藏파짱중국어, 643년 ~ 712년)은 당나라 시대의 소그드계 중국인 불교 학자, 번역가, 종교 지도자였다. 그는 동아시아 불교의 주요 종파 중 하나인 화엄종의 제3조로, 화엄 사상의 실질적인 대성자로 평가받는다. 법장은 당나라 황실에서 중요한 인물이었으며, 영향력 있는 중국 불교 철학자였다. 일부 학자들은 그를 화엄종의 핵심 인물이자 사실상의 창시자로 본다. 그는 화엄 사상을 대중화하고 널리 알리는 데 크게 기여했으며, 특히 측천무후와의 긴밀한 관계를 통해 이를 실현했다.

2. 이름과 칭호

법장의 이름과 칭호는 다양한 기록과 해석에 따라 여러 가지로 불린다. 그의 법명은 법장(法藏)이며, 이는 그가 출가하기 전부터 사용했던 속명이기도 하다. 그의 성은 강(康)씨로, 조상이 실크로드 무역의 주요 중심지였던 중앙아시아의 강거국 출신이었기 때문에 붙여졌다.

그는 현수(賢首)라는 별칭으로도 불렸는데, 이는 과거에는 측천무후가 내린 존칭으로 알려졌으나, 최근 연구에 따르면 부모가 지어준 이름으로 보인다. 법장 자신이 이 별칭을 사용했다는 점이 이러한 주장을 뒷받침한다. 또한 그는 제자들로부터 국일법사(國一法師)라는 존칭을 받았다. 이 외에도 향상(香象)이라는 별칭이 전해진다.

3. 생애

법장의 생애는 당나라 시대의 정치적, 사회적 변화 속에서 화엄 사상을 확립하고 전파하는 데 중요한 역할을 했다.

3.1. 초기 생애와 배경

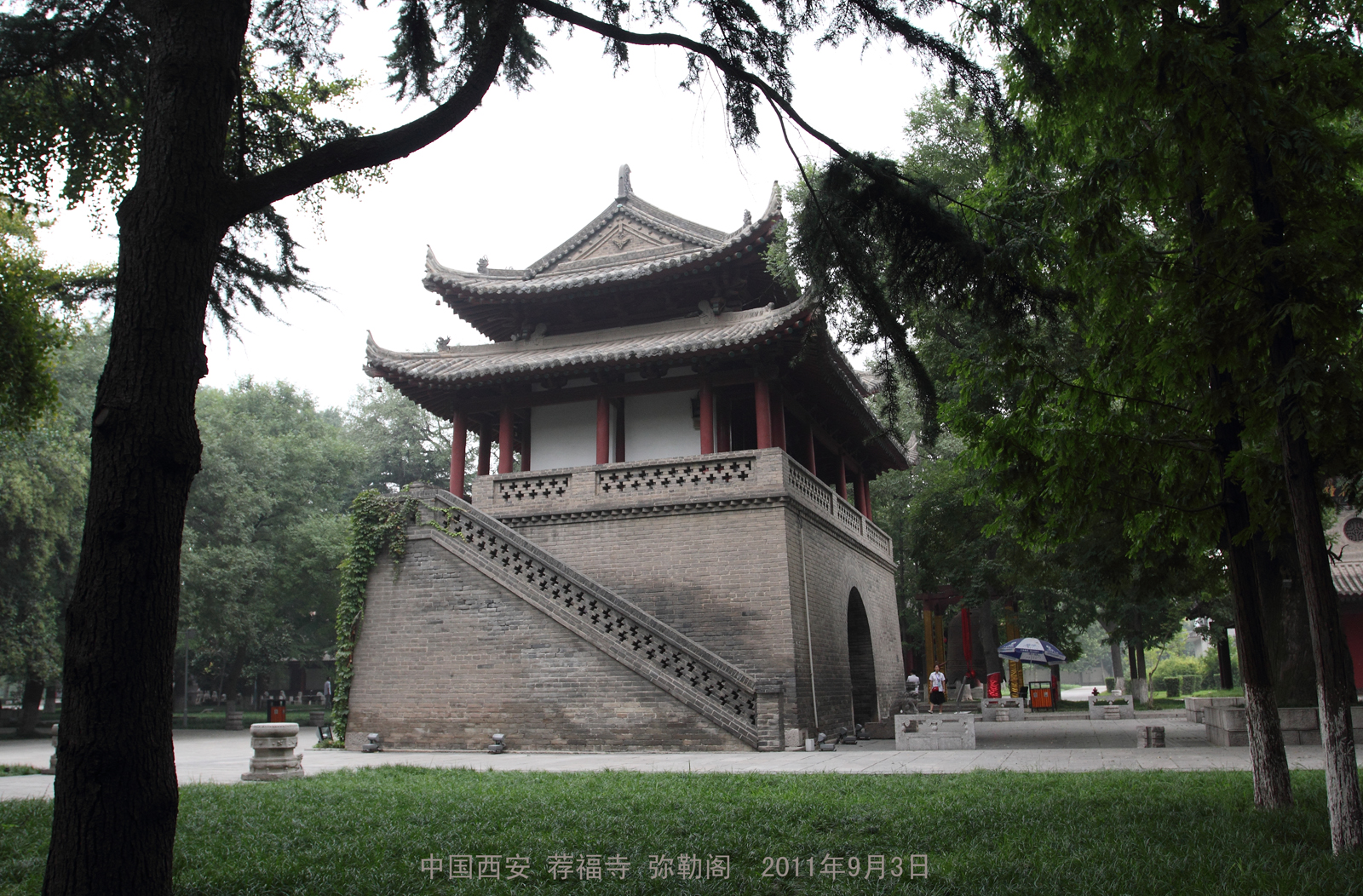

법장은 643년에 당나라의 수도 장안(현재의 시안)에서 소그드인 집안의 아들로 태어났다. 그의 가족은 장안 내 소그드인 밀집 거주지에 살았으며, 점차 중국 문화에 동화되었다. 그의 아버지 강미(康米)는 당나라 조정에서 관직을 지냈으며, 어머니에 대한 기록은 많지 않으나 "햇살을 삼키는 꿈을 꾸고 임신했다"는 이야기가 전해진다. 그의 할아버지가 부유했다는 기록은 법장의 아버지가 소그드계 이민자임에도 불구하고 당나라 귀족 사회에서 높은 지위를 얻을 수 있었음을 시사한다. 그러나 그의 가족 관계에 대한 금석문 및 문헌 기록에는 여전히 많은 불확실성이 존재한다.

법장은 어린 시절부터 불교에 깊은 관심을 보였다. 15세가 되던 해, 그는 법문사의 석가모니 손가락 사리탑인 아육왕사리탑(阿育王舍利塔) 앞에서 자신의 손가락을 태우는 당시 유행하던 종교적 수행을 행했다. 그는 수도에서 적절한 스승을 찾는 데 실망하여 종남산으로 들어갔다. 그곳에서 그는 《화엄경》과 같은 대승불교 경전을 공부했으며, 도교의 약초 비약을 복용하는 수행에도 참여했다.

3.2. 교육과 출가

수년간의 은둔 생활 후, 병든 부모를 돌보기 위해 장안으로 돌아온 법장은 마침내 그의 첫 스승인 지엄을 만났다. 법장이 《화엄경》에 대한 해박한 지식으로 지엄을 감동시킨 것이 계기가 되었다. 그는 대략 663년에 지엄의 재가 제자가 되었으나, 스승과 계속 함께 머물지는 않고 광범위하게 여행했다. 668년 지엄이 입적하기 전, 그는 그의 두 율사(律師)인 도성(道成)과 보신(寶臣)에게 법장을 돌보라고 지시했다. 도성은 장안에 새로 지어진 태원사의 삼대 주지 중 한 명으로 임명되었고, 법장은 이곳에서 남은 생애 동안 승려 생활을 시작했다. 이전 전기 자료들은 법장이 보살계를 받기에 지나치게 자격이 있었거나 그의 수계가 기적적인 맥락에서 이루어졌다고 주장했으나, 이는 법장이 완전한 수계를 받았다는 증거가 부족한 것을 정당화하려는 왜곡된 설명으로 여겨진다.

3.3. 당나라 시대의 활동

법장은 당나라 황실과의 긴밀한 관계를 통해 화엄 사상을 크게 발전시키고 국가적 사건에도 관여하며 활발한 활동을 펼쳤다.

3.3.1. 황실과의 관계 및 화엄 사상 선양

670년 승려가 된 후, 법장은 종남산의 오진사(五眞寺)와 지향사(智祥寺) 그리고 수도의 태원사를 오가며 지냈다. 그는 자주 《화엄경》을 강설했다. 680년부터 687년까지 법장은 인도 승려 디바카라와 함께 인도 경전을 중국어로 번역하는 작업에 참여했다.

688년에서 689년 사이, 법장은 당시 섭정이었던 측천무후의 명을 받아 낙양에 높은 화엄좌(華嚴座)와 '팔회(八會)'의 보리만다라를 건립했다. 이 사건은 《화엄경》을 해명하고 홍보할 기회를 제공했으며, 곧 690년에 자신의 왕조를 세울 측천무후와 법장 사이의 관계를 더욱 공고히 했다. 이때 그는 번역가 데벤드라프라즈냐와의 협업도 시작했다. 이 시기 동안 법장은 그의 제자 의상과 서신을 주고받으며 깊은 애정을 드러냈고, 이는 불교 승려와 스승 사이의 우정을 엿볼 수 있는 귀한 자료가 된다.

690년 측천무후가 자신의 왕조를 건국한 후에도 법장은 계속해서 《화엄경》을 가르쳤다. 그는 또한 여러 지역을 여행하고 가족을 방문했으며, 도교 사제들과 논쟁을 벌였다.

3.3.2. 역경 활동

법장은 여러 중요한 불경 번역에 참여하며 그 의의를 높였다. 그는 인도 승려 디바카라와 함께 《화엄경》의 마지막 부분인 《입법계품》의 확장판을 번역했다. 이전 번역가인 붓다바드라의 《화엄경》 번역본이 상당히 짧았기 때문에 새로운 번역이 필요하다고 여겨졌다. 현재 60권본 중국어 《화엄경》은 송나라 시대(960년 ~ 1279년)에 개정되면서 디바카라와 법장의 《입법계품》 번역이 포함되었다. 법장은 디바카라와 다른 번역 프로젝트에도 참여했다.

법장이 디바카라와 함께 번역한 또 다른 경전은 《대승밀엄경》(大乘密嚴經다청미옌징중국어)이다. 또한 695년부터 699년까지 식차난다의 80권본 《화엄경》 번역 및 편집 작업에 참여했다. 이 새로운 번역본 역시 일부 누락된 부분이 있었는데, 법장의 번역으로 보완되었다.

이후 688년에는 학자 데벤드라프라즈냐와 함께 《화엄경》의 두 장을 추가로 번역했다. 이 두 장은 60권본이나 80권본 《화엄경》에는 포함되어 있지 않다. 이 독립적인 《화엄경》 번역본들은 다음과 같다:

- 《대방광불화엄경수자분》(大方廣佛華嚴經修慈分)

- 《대방광불화엄경불사의불경계분》(大方廣佛華嚴經不思議佛境界分)

706년에는 보디루치의 번역팀에 합류하여 《대보적경》(大寶積經다바오지징중국어) 번역 작업을 진행했다. 이 번역 프로젝트는 그의 학술 활동의 중심이었으며, 그의 사망 직후인 713년에 완성되었다.

3.3.3. 망명과 복귀

법장은 694년에서 695년 5월 사이에 남중국으로 유배되었다가 695년 8월에 복귀하는 정치적 사건을 겪었다.

3.3.4. 국가적 사건에서의 역할

법장은 국가적 사건에 불교적 지식과 능력을 활용하여 중요한 역할을 했다. 그는 697년 거란족의 반란을 진압하기 위한 황실의 노력에 참여했다. 그는 중국군을 돕기 위해 일부 불교 의식을 수행했으며, 이는 측천무후와 법장 간의 관계를 더욱 강화시켰다. 전쟁의 승리는 조정에서 불교에 대한 열기를 더욱 고조시켰다. 법장은 적의 공격을 격퇴하기 위해 관세음보살의 밀교 다라니인 《십일면관세음심다라니경》(十一面觀世音心陀羅尼經)의 현장 역본을 사용한 것으로 보인다.

8세기 초에는 많은 정치적 변화와 불안이 있었다. 700년부터 705년까지 법장은 측천무후의 명에 따라 번역 작업을 계속했다. 그는 식차난다의 번역팀과 함께 《능가경》의 새로운 번역 작업을 진행했으며, 이는 704년에 완성되었다.

이 시기 동안 법장은 법문사로 가서 치료 효과가 있다고 알려진 성스러운 유물을 가져왔다고 전해진다. 이 유물을 가지고 다양한 숭배 의식이 거행되었다. 측천무후가 정치적 분쟁으로 퇴위한 후, 이현이 황제로 복위하자 법장은 그에게 충성을 표명했다. 법장은 또한 이 불안정한 시기에 정치적 반란을 진압하는 데 중요한 정보를 황제에게 제공함으로써 기여했다. 이에 따라 그는 705년 당 중종으로부터 5품 관직을 받았고, 그의 명예를 기리는 사찰(성수사, 聖壽寺)이 복원되었다.

708년에서 709년 사이, 수도 지역에 가뭄이 닥치자 법장은 비를 내리게 하는 종교 의식을 수행하라는 명을 받았다. 중종의 만족스럽게도 7일째 되는 날 폭우가 쏟아져 열흘 밤낮으로 이어졌다. 법장의 기적적인 능력은 황실 권력의 변화 속에서도 계속해서 효험을 발휘했다. 법장은 이 기우제 의식을 위해 《대수구다라니경》에 묘사된 밀교 다라니를 사용한 것으로 보인다.

생애 마지막 몇 년 동안 법장은 황실의 지원을 더욱 많이 받으며 장안과 낙양, 그리고 오와 월(현재의 저장성과 장쑤성) 지역에 새로운 화엄 불교 사찰 건립을 추진했다. 법장의 전기 작가인 최치원에 따르면, 이 시기에 《화엄경》을 독송하고 연구하는 재가 신도들의 모임인 화엄회(華嚴會)의 수가 "만 개를 넘었다"고 한다.

4. 저술

법장은 불교에 관한 수많은 저술을 남겼으며, 그의 번역 및 독창적인 철학/교학 저술들은 화엄 사상의 발전에 지대한 영향을 미쳤다.

4.1. 번역 저술

법장은 여러 인도 경전의 중국어 번역에 참여했다.

- 《화엄경》 관련 번역**: 인도 승려 디바카라와 함께 《화엄경》의 마지막 부분인 《입법계품》의 확장판을 번역했다. 또한 식차난다의 80권본 《화엄경》 번역 및 편집 작업에 참여하여 누락된 부분을 보완했다. 688년에는 학자 데벤드라프라즈냐와 함께 60권본이나 80권본 《화엄경》에 포함되지 않은 두 개의 독립적인 《화엄경》 장인 《대방광불화엄경수자분》(大方廣佛華嚴經修慈分)과 《대방광불화엄경불사의불경계분》(大方廣佛華嚴經不思議佛境界分)을 번역했다.

- 《대승밀엄경》**: 디바카라와 함께 번역했다.

- 《능가경》**: 식차난다의 번역팀과 함께 새로운 번역 작업을 진행하여 704년에 완성했다. 법장은 《능가경》을 중요한 경전 중 하나로 여겼다.

- 《대보적경》**: 706년부터 보디루치의 번역팀에 합류하여 번역 작업을 진행했으며, 이 경전은 그의 사망 직후인 713년에 완성되었다.

4.2. 독창적 저술

법장의 독창적인 저술들은 화엄 사상의 핵심을 담고 있으며, 그의 철학적 깊이를 보여준다.

- 《화엄경탐현기》**(華嚴經探玄記화옌징탄쉬안지중국어): 60권으로 이루어진 《화엄경》에 대한 주석서로, 그의 대표작으로 꼽힌다.

- 《금사자장》**(金獅子章진스쯔장중국어): 화엄 불교의 핵심 교의를 요약한 논문이다.

- 《화엄오교장》**(華嚴五教章화옌우자오장중국어): 화엄종의 핵심적인 교판 체계를 담고 있다. 다른 이름으로는 《화엄일승교의분제장》(華嚴一乘教分齊章)이 있다.

- 《화엄경지귀》**(華嚴經旨歸화옌징즈구이중국어)

- 《화엄경문의강목》**(華嚴經文義綱目화옌징원위강무중국어): '십현문(十玄門)' 교의를 설명한다.

- 《대승기신론의기》**(大乘起信論義紀다청치신룬이징중국어): 《대승기신론》에 대한 주석서 중 가장 중요한 것 중 하나로 남아있다.

- 《범망경소》**(梵網經疏판왕징수중국어): 《범망경》에 대한 주석서이다.

- 《능가경소》**: 《능가경》에 대한 주석서이다.

- 《십이문론종치의기》**: 나가르주나의 《십이문론》(十二門論)에 대한 주석서이다.

- 《망진환원관》**(修華嚴奧旨妄盡還源觀슈화옌아오즈왕진환위안관중국어): 법장의 노년에 화엄 사상의 핵심을 간결하게 요약한 저술이다.

- 《대승밀엄경소》**(大乘密嚴經疏다청미옌징수중국어): 《대승밀엄경》에 대한 주석서이다.

- 《대승법계무차별론소 병서》**: 사라미티의 《대승법계무차별론》(大乘法界無差別論)에 대한 주석서이다.

전통적으로 두순의 저술로 알려진 《화엄법계관문》(華嚴法界觀門)에 대해 일부 학자들은 실제로는 법장의 저술이라고 주장하기도 한다.

5. 철학과 사상

법장의 사상은 연기의 원리를 독특하게 해석하고, 모든 현상이 상호 의존하며 상호 침투한다는 화엄 사상의 핵심을 심화시켰다. 그는 우주를 상호 의존적이고 상호 침투하는 무한한 현상(법)들의 총체로 보았으며, 이는 하나의 총체적인 망, 즉 하나의 보편적인 법계를 이룬다고 설명했다.

5.1. 연기와 상호침투

법장 사상의 핵심 요소는 《화엄경》과 같은 대승불교 경전에 기반한 연기 이론에 대한 독특한 관점이다. 이 독특한 화엄적 연기론은 '법계연기'(法界緣起, fǎjiè yuánqǐ파졔위안치중국어, 현상계 전체의 연기)라고 불린다. 이 이론은 "세상의 수많은 법(모든 현상)이 예외 없이 부처의 지혜('본래 성품의 순수한 마음', '일심' 또는 '법계')의 표현이며, 어떤 모순이나 갈등 없이 상호 의존, 상호 침투, 균형 상태로 존재한다"고 주장한다.

이 연기론의 중심적이고 독특한 요소는 모든 현상(법)의 '상호 침투'(相入, xiāngrù샹루중국어)와 '원융'(圓融, yuánróng위안룽중국어, 완전한 융합)이다. 이는 모든 사물이나 현상(법)이 전체의 일부로서만 존재한다고 보는 전체론적 이론이다. 즉, 어떤 하나의 사물의 존재는 다른 모든 사물들의 총체적인 네트워크에 의존하며, 이들은 모두 서로 동등하게 융합되고, 상호 의존하며, 상호 결정된다(相卽, xiāngjí샹지중국어). 법장은 "하나가 곧 여럿이고, 여럿이 곧 하나이다"(一卽多, 多卽一)라고 주장한다. 왜냐하면 어떤 현상의 존재와 본질은 모든 현상의 총합을 결정하고 또한 그것에 의해 결정되기 때문이다. 마찬가지로 그는 "여럿 속에 하나가 있고, 하나 속에 여럿이 있다"(一中多, 多中一)고도 주장한다. 왜냐하면 어떤 현상(법)이 모든 현상의 총합의 존재와 본질에 침투하고 또한 그에 의해 침투되기 때문이다.

앨런 폭스(Alan Fox)는 상호 침투의 교의를 모든 가능한 개별 사건이 "충돌이나 방해 없이 동시에, 그리고 항상 중첩되고 공존한다"는 사실로 설명한다. 따라서 이 이론에 따르면, 어떤 순간에 특정 대상의 존재는 우주 전체의 관계망의 일부로서 그 맥락에 따라 결정된다. 더욱이 이로 인해 모든 현상은 완벽하게 조화로운 전체(즉, 우주 전체인 법계) 속에서 어떠한 무장애도 없이 서로 융합되어 있다.

법장이 상호 침투와 무장애(無障礙)의 깊이를 설명하기 위해 사용한 도식 중 하나는 '십현문'(十玄門, shí xuánmén스쉬안먼중국어, 열 가지 심오한 원리)이다. 안토니오 S. 쿠아(Antonio S. Cua)는 십현문의 기본 개념을 다음과 같이 요약한다: "이것은 완전한 조화의 비전으로, 여래장(如來藏)의 형성으로 이해되는 모든 형태와 수준의 현상적 존재들이 완벽한 조화 속에서 존재하고(1), 크기(5)와 시간적 구분(8)에 관계없이 서로 침투하고(2) 결정하며(3), 인드라망의 각 보석처럼(4) 다른 모든 현상적 존재들을 침투하고 결정하며(6), 동시에 전체 현상계의 중심이자 그 요소 중 하나로 나타나고(7), 가장 미세한 현상적 존재조차도 우주 전체를 포함하고(5) 완전한 무장애의 이상적인 상태를 예시하는(10) 것으로 인식된다."

5.2. 리(理)와 사(事)의 관계

법장은 그의 유명한 저술인 《금사자장》에서 화엄 사상의 핵심 원리인 궁극적인 원리 또는 이치(理, lǐ리중국어)와 상대적인 현상/사건/사물(事, shì스중국어)의 관계를 간결하게 설명한다. 이를 위해 그는 금사자상(金獅子像)을 비유로 사용한다. 브라이언 W. 반 노르덴은 다음과 같이 설명한다: "사자상의 금은 통일된, 근원적인 관계의 패턴에 대한 비유이며, 사자상으로서의 모습은 사물을 독립적인 개체로 인식하는 우리의 환상적인 인식을 비유한다. 우리는 궁극적으로 존재하는 것은 순간적인 사건들 사이의 관계 패턴뿐임을 인식해야 한다. (실제로는 금만 있을 뿐, 사자는 없다.) 그러나 우리는 독립적이고 지속적인 개체가 있는 것처럼 계속 말하는 것이 유용하고 적절하다는 것도 인정해야 한다. (금은 실제로 사자처럼 보인다.)" 화엄 불교에서 이치(理)는 궁극적인 실재(승의제, paramārtha-satya산스크리트어)이며, 부처들이 경험하는 것이다. 반 노르덴에 따르면, 이 이치는 "패턴화된 일관성을 지닌 무한하고 끊임없는 활동"이다.

법장에 따르면 이치(理)는 무한하고 끊임없지만, 현상(事)은 무상하고 상대적이며 한정적이다. 이 비유는 궁극적인 원리와 수많은 현상들 사이의 관계를 밝히려는 의도를 담고 있다. 무한한 원리(즉, 금)는 항상 공하며 영원한 본성(무자성, svabhava산스크리트어)이 없기 때문에, 사자상의 다양한 형태처럼 여러 상대적인 형태로 변형될 수 있다.

이 비유는 또한 대상과 그 근원적인 본성 사이의 관계를 설명한다. 즉, 대상은 독립적인 사물로 나타나지만, 실제로는 궁극적인 원리와 분리되어 독립적인 존재가 없다. 비록 일반적인 현상들이 궁극적인 원리나 패턴을 온전히 대표하지는 않지만, 그것들은 여전히 상대적인 현상으로 실용적으로 이해될 수 있다.

이 비유의 또 다른 중요한 요소는 궁극적인 원리와 상대적인 현상들이 어떤 의미에서는 상호 의존적이고, 통일되어 있으며, 상호 침투한다는 점, 즉 그들이 불이적이라는 점이다.

5.3. 육상원융(六相圓融)

법장의 《화엄일승교의분제장》에 포함된 '서까래 대화'(Rafter Dialogue)는 부분과 전체 사이, 그리고 부분과 부분 사이의 관계를 이해하는 여섯 가지 특성 또는 방식을 제시한다. 각 특성은 부분과 전체 사이의 특정 관계를 나타낸다. 이 도식은 현상의 본질에 대한 여섯 가지 부분학적 관점을 제공한다. 법장은 이러한 특성들을 완전한 융합의 교의와 그 속에서 전체성과 다양성이 어떻게 균형을 이루는지를 더 자세히 설명하는 방식으로 사용한다. 이를 '육상원융'(六相圓融, liùxiàng yuánróng류샹위안룽중국어, 여섯 가지 특성의 완전한 융합)이라고 부른다.

여섯 가지 특성은 다음과 같다:

- 총상(總相, Wholeness / universality)**: 각 법(예: 서까래)은 '전체성'으로 특징지어진다. 왜냐하면 그것이 전체(예: 건물)를 만드는 데 참여하고, 각 법은 전체를 만드는 데 필수적이기 때문이다.

- 별상(別相, Particularity / distinctness)**: 법은 '특수성'으로 특징지어진다. 예를 들어, 어떤 특정 서까래는 전체와는 다른 수적으로 구별되는 개별적인 것이기 때문이다.

- 동상(同相, Identity / sameness)**: 각 법은 전체의 다른 모든 부분과 일정한 '동일성'으로 특징지어진다. 왜냐하면 그것들 모두가 충돌 없이 상호적으로 전체를 형성하기 때문이다.

- 이상(異相, Difference)**: 각 법은 다르다. 왜냐하면 그것들은 단일한 전체의 일부이면서도 뚜렷한 기능과 외형을 가지고 있기 때문이다.

- 성상(成相, Integration)**: 각 법은 서로를 형성하고 전체를 형성하는 데 다른 법들과 통합되어 있으며, 각 법은 다른 모든 법들과 간섭하지 않는다.

- 괴상(壞相, Non-integration / disintegration)**: 각 부분이 전체를 구성하면서도 고유한 활동을 유지하고 개별성을 보존한다는 사실이다.

법장의 도식은 모든 사물이 상호 대응하고 상호 침투하는 상태에 있으며, 모든 현상이 완전히 불이적임을 보여주기 위한 것이다. 법장은 또한 독자들에게 '단멸론'(현상을 비존재로 보는 것)과 '상주론'(현상을 원인 없이 독립적이고 영원한 것으로 보는 것)이라는 양 극단을 경고한다. 이 둘은 부처가 본래 '중도'를 받아들이면서 거부했던 존재론적 극단이다. 따라서 법장의 도식은 존재론적 중도를 제공하려는 시도이기도 하다.

5.4. 성기(性起)와 비로자나불

법장의 사상에서 모든 현상이 본성(불성)에서 비롯된다는 '성기' 사상과 우주 만물을 포괄하는 비로자나불 개념은 화엄 사상의 핵심을 이룬다.

5.4.1. 성기(性起)

법장의 《대승기신론》 주석에 따르면, 모든 현상(법)은 하나의 궁극적인 근원, 즉 '성'(性) 또는 '일심'(一心)에서 비롯된다. 이는 다양하게 진여, 여래장, 불성, 또는 단순히 '성'으로 묘사된다. 이 본성은 모든 사물의 존재론적 근원이자 기반이며, 어떤 대상이나 의식적 주체보다 선행한다. 모든 법이 불성에서 비롯된다는 이 교의는 '성기'(性起, xìngqǐ싱치중국어)라고 불리며, 이 용어는 《화엄경》 제32장인 '보왕여래성기품'(寶王如來性起品)에서 유래했다.

임레 함마르(Imre Hamar)가 지적했듯이, 법장에게 성기(utpatti-sambhava)는 "현상 세계에 절대자가 나타나는 것... 이것은 중생의 이익을 위해 교사로서 세상에 여래가 나타나는 것이며, 중생 속에 여래의 지혜가 나타나는 것"을 의미한다. 이 순수한 본성은 또한 중생과 우주에 있는 모든 현상(법)과 분리되지 않는다. 왜냐하면 부처는 중생의 필요 때문에 세상에 나타나며, 불순한 현상이 없다면 세상에 오지 않을 것이기 때문이다. 따라서 법장에게 궁극적인 본성은 모든 상대적인 현상과 불이하며, 그들 모두와 상호 연결되어 있다. 이처럼 근원은 여전히 무자성이며, 모든 것과 독립적인 본질적인 본성이 아니라, 오히려 모든 현상의 전체에 상호 의존한다.

법장은 성기(性起)가 두 가지 관점에서 이해될 수 있다고 말한다: 원인(因)의 관점과 결과(果)의 관점이다. 원인의 관점에서 '성'은 모든 중생에게 내재된 불성을 의미하며, 이는 (중생에게) 번뇌로 덮여 있다. 번뇌가 모두 제거될 때, 불성의 발현이 '성기'이다. 또한 불성론에 의거하여 법장은 이(理), 행(行), 과(果)의 세 가지 성기와 기원(起原)이 있다고 말한다. 함마르가 설명하듯이, "이(理)의 성(性)은 불교를 수행하기 시작하기 전의 모든 존재에게 내재된 불성이다. 행(行)의 성(性)은 불교를 수행하는 존재에게 있는 불성이다. 과(果)의 성(性)은 깨달음을 얻은 수행자들의 불성이다."

결과의 관점에서 '성'은 불성을 성취할 때 실현되는 본성을 의미한다. 이 경우 성기는 무수히 많은 경이로운 부처의 자질과 능력의 기능을 의미한다.

5.4.2. 비로자나불

법장과 화엄종 전체는 우주를 최고 우주적 부처인 비로자나불(毗盧遮那佛비루저나불중국어, 이름의 의미는 '광명변조자')의 몸 자체로 이해하는 특정한 관점을 숭배한다. 비로자나불의 몸은 우주 전체를 포함하는 무한한 몸이다. 비로자나불의 빛은 우주 만물의 모든 현상에 스며들고, 그의 생명은 무한하며, 우주 어디에도 비로자나불의 가르침과 현현이 존재하지 않는 곳이 없다. 비로자나불은 또한 궁극적인 원리(理)와 동일시되며, 따라서 프랜시스 쿡(Francis Cook)에 따르면 비로자나불은 "현상적 실재의 근저에 있는 실체"이다. 더욱이 이 궁극적인 실재는 불변하지만 조건에 따라 변화하며, 현상 세계의 모든 것을 방출한다. 따라서 그것은 불변하면서도 상호 의존적(따라서 공하다)이고 역동적이다. 비로자나불의 불변성은 그의 초월적인 측면이며, 그의 조건화된 본성은 그의 내재적인 측면이다. 쿡은 이처럼 모든 것을 포괄하는 우주적 부처의 관점을 '범불교주의'(pan-Buddhism)라고 불렀는데, 이는 모든 것이 부처이고 부처가 모든 것에 편재한다고 보기 때문이다.

쿡은 비로자나불이 유일신교의 신이 아니며, 신의 기능을 가지고 있지도 않다고 강조한다. 왜냐하면 그는 우주의 창조주도, 세상을 다스리는 심판자나 아버지도 아니기 때문이다. 그러나 다른 학자들은 화엄의 관점을 유신론과 긍정적으로 비교하기도 한다. 위유 린(Weiyu Lin)은 비로자나불에 대한 법장의 개념, 즉 "편재하고 전능하며 우주 자체와 동일한" 비로자나불이 일부 형태의 유신론과 유사한 요소를 포함한다고 본다. 그러나 린은 또한 법장의 공과 상호 의존의 형이상학이 비로자나불을 유일신교의 신으로 실체화하는 것을 막는다고 주장한다.

법장에 따르면 비로자나불은 《화엄경》의 저자이다. 이 경전은 비로자나불의 '십신'(十身, 열 가지 몸)을 통해 가르쳐진다. '십신'은 법장의 주요 불신론으로, 삼신설과는 다르다. 십신은 다음과 같다: 일체중생신(一切衆生身), 국토신(國土身), 업보신(業報身), 성문신(聲聞身), 연각신(緣覺身), 보살신(菩薩身), 여래신(如來身), 지혜신(智慧身), 법계신(法界身), 허공신(虛空身)이다. 숫자 '십' 또한 완벽함과 무한함을 상징하는 의미를 지닌다. 법장에 따르면 십신은 또한 '삼계'를 포괄하며, 따라서 그는 십신을 우주 만물의 모든 현상과 동일시한다. 법장에게 부처는 모든 법에 편재하며 포함된다. 이는 모든 중생뿐만 아니라 모든 무생물 현상까지도 포함한다.

더욱이 법장은 "십신 중 어떤 몸이 언급되더라도 다른 아홉 몸도 모두 포함된다"고 말한다. 위유 린에 따르면, "다시 말해, 각 몸은 동시에 다른 모든 몸을 포함하며, 차례로 다른 모든 몸에 포함된다. 그들의 관계는 '상호 침투'(相入)하고 '상호 포괄'(相攝)한다."

5.5. 깨달음의 길과 시간

법장의 깨달음의 길과 시간의 본질에 대한 관점은 그의 상호 융합과 상호 침투의 형이상학에 기반한다.

5.5.1. 깨달음의 길

법장에 따르면, "덕을 수행할 때, 하나가 완성되면 모든 것이 완성된다." 또한 그는 "처음 보리심을 일으킬 때 완전한 깨달음을 얻는다"고 말한다. 따라서 법장의 수행 모델은 갑작스럽고 불이적인 깨달음의 모델로, 보리심이 일어나는 순간 완전한 깨달음이 그 안에 존재한다고 본다. 어떤 현상이라도 우주 전체를 포함하고 그 안에 상호 침투되어 있기 때문에, 불교 수행의 어떤 요소라도 전체 수행을 포함하며, 심지어 그 결과인 불성까지도 포함한다.

법장에게 이는 시간적으로 멀리 떨어진 사건(예: 중생의 현재 수행과 수억 년 후의 궁극적인 불성)에도 해당된다. 이는 법장에게 시간이 공하며, 모든 순간(과거, 현재, 미래)이 서로 상호 침투되어 있기 때문이다. 시간의 어떤 부분도 다른 모든 부분과 상호 연결되어 있으며, 다른 모든 순간에 의존한다. 따라서 법장은 다음과 같이 말한다:

"순간은 본질이 없으므로 영원과 상호 침투하며, 긴 시간의 시대는 본질이 없으므로 단일한 순간에 완전히 포함된다... 그러므로 한 생각의 순간에 과거, 현재, 미래의 세 시기 모든 요소가 완전히 드러난다."

이는 결과가 시작에 의존할 뿐만 아니라, 시작이 결과에 의존한다는 것을 의미한다. 따라서 불성이 깨달음을 향한 첫 생각(보리심)과 초기 신심의 성취에 의존하는 동안, 수행의 초기 단계 또한 미래의 불성에 의존한다. 법장은 이로써 선형적인 인과 관계를 거부하고 어떤 형태의 역인과론을 지지하는 것으로 보인다. 법장이 말했듯이, "시작과 끝이 상호 침투한다. 각 단계에서 사람은 보살이자 부처이다."

더욱이 공과 상호 침투 때문에 보살도의 모든 단계는 서로를 포함한다. 법장의 불성으로 가는 길에 대한 이해는 《화엄경》의 52단계(지) 모델에 기반한다. 52단계는 십신(十信, 열 가지 믿음의 단계)으로 시작하여 십주(十住), 십행(十行), 십회향(十迴向), 십지(十地), 등각(等覺), 그리고 묘각(妙覺)으로 이어진다. 그러나 법장은 이 과정을 선형적으로 이해하지 않는다. 왜냐하면 이 모든 단계와 수행이 서로 그리고 불성 자체와 상호 침투되어 있다고 말하기 때문이다(마치 서까래가 전체 건물에 의존하기 때문에 서까래인 것과 같다). 법장이 말했듯이, "하나의 단계가 얻어지면 모든 단계가 얻어진다." 법장은 이를 '수승한 진보'라고 부르며, 이는 "믿음의 완성"에 도달하는 즉시 "모든 단계와 불성의 단계"를 얻는 것을 의미한다.

임레 함마르(Imre Hamar)에 따르면, 법장은 '신만성불'(信滿成佛, 믿음의 단계에서 깨달음을 얻음)이 "일승(一乘)의 독특한 가르침의 유일한 교의"라고 주장한 최초의 인물이다. 법장에 따르면, "모든 수행은 확고한 믿음에서 비롯된다." 따라서 법장에게는 도의 초기 단계(믿음과 보리심을 일으킨 후)에서 보살은 이미 다른 모든 단계의 무한한 공덕에 접근할 수 있다(모든 단계가 서로 상호 침투되어 있기 때문이다). 이처럼 법장에게 보리심의 첫 발심은 또한 되돌릴 수 없는 단계, 즉 미래에 부처가 될 것이 확실하다는 것을 아는 단계이다.

그러나 이것이 보살 단계의 점진적인 수행이 필요 없다는 것을 의미하지는 않는다. 실제로 법장은 보살이 초기 믿음의 단계에 도달한 후에도 남은 보살 단계를 거쳐야 한다고 말한다. 이는 모든 단계가 완전히 상호 침투되어 있음에도 불구하고 그들의 특수성을 유지하며, 불성이 보살 단계에서의 수행을 통해 양육되어야 하기 때문이다.

6. 영향과 유산

법장은 동아시아 불교계에 지대한 영향을 미쳤으며, 그의 사상은 여러 제자를 통해 전파되었다. 그의 가장 큰 영향은 제자 의상에게 미쳤다. 의상(625년 ~ 702년)은 법장의 선배 제자였으며, 한국으로 돌아와 한국 불교의 화엄종을 설립했다. 그들이 평생 동안 우정을 유지하며 서신을 자주 주고받았다는 사실은 잘 기록되어 있다. 법장은 또한 그의 한국인 제자 심상(心相, 일본어: 신조)에게도 영향을 주었다. 심상은 화엄 사상을 일본에 전파한 인물로 알려져 있으며, 로벤(689년 ~ 773년)의 스승이기도 하다. 로벤은 일본 화엄종인 케곤종의 창시자로 알려져 있다.

중국에서 화엄 불교를 전파하는 데 있어 법장의 가장 큰 공헌 중 하나는 《화엄경》 번역 작업이었다. 이 과정에서 그는 다양한 인도 및 중국인 스승들과 협력했다. 그는 또한 《화엄경》에 대한 중요한 주석서를 저술했다. 《화엄경》의 가르침은 수많은 강설과 측천무후 및 다른 황실 구성원들과의 긴밀한 관계를 통해 전파되었다. 이는 궁극적으로 장안과 오, 월 지역에 화엄 불교 사찰의 추가 설립으로 이어졌다.

법장은 또한 목판 인쇄술의 발전과 홍보에 크게 기여한 것으로 평가된다. 그는 불경 인쇄를 위해 이 기술을 사용했다. 실제로 가장 오래된 목판 인쇄본 중 하나는 법장이 704년에 번역한 다라니 경전의 사본으로, 한국의 불국사에서 발견되었다.

7. 사망

법장은 712년 12월 16일(향년 69세)에 대건복사에서 입적했다. 당 예종은 그를 기려 후한 부의금을 내렸다. 법장은 화엄사 남쪽의 심하평(神禾平)에 안장되었다.

8. 평가

법장은 중국 화엄종의 실질적인 창시자이자 위대한 종합자로 평가받는다. 그는 지엄의 사상을 계승하고 발전시켜 화엄종의 교리 체계를 완성했으며, 그의 깊이 있는 철학적 통찰은 동아시아 불교 전반에 걸쳐 지대한 영향을 미쳤다. 특히 그의 연기론, 상호 침투와 원융 사상, 이사무애(理事無礙)의 설명은 후대 불교 사상에 큰 영향을 미쳤다. 그는 황실의 후원을 받아 화엄 사상을 널리 전파하고 불경 번역에도 적극적으로 참여하여 불교의 대중화와 학문적 발전에 기여했다. 그의 저술들은 오늘날까지도 화엄 사상을 이해하는 데 필수적인 자료로 활용되며, 그의 사상적 깊이와 업적은 그를 "화엄종의 고조"로 불리게 했다.