1. 이름과 칭호

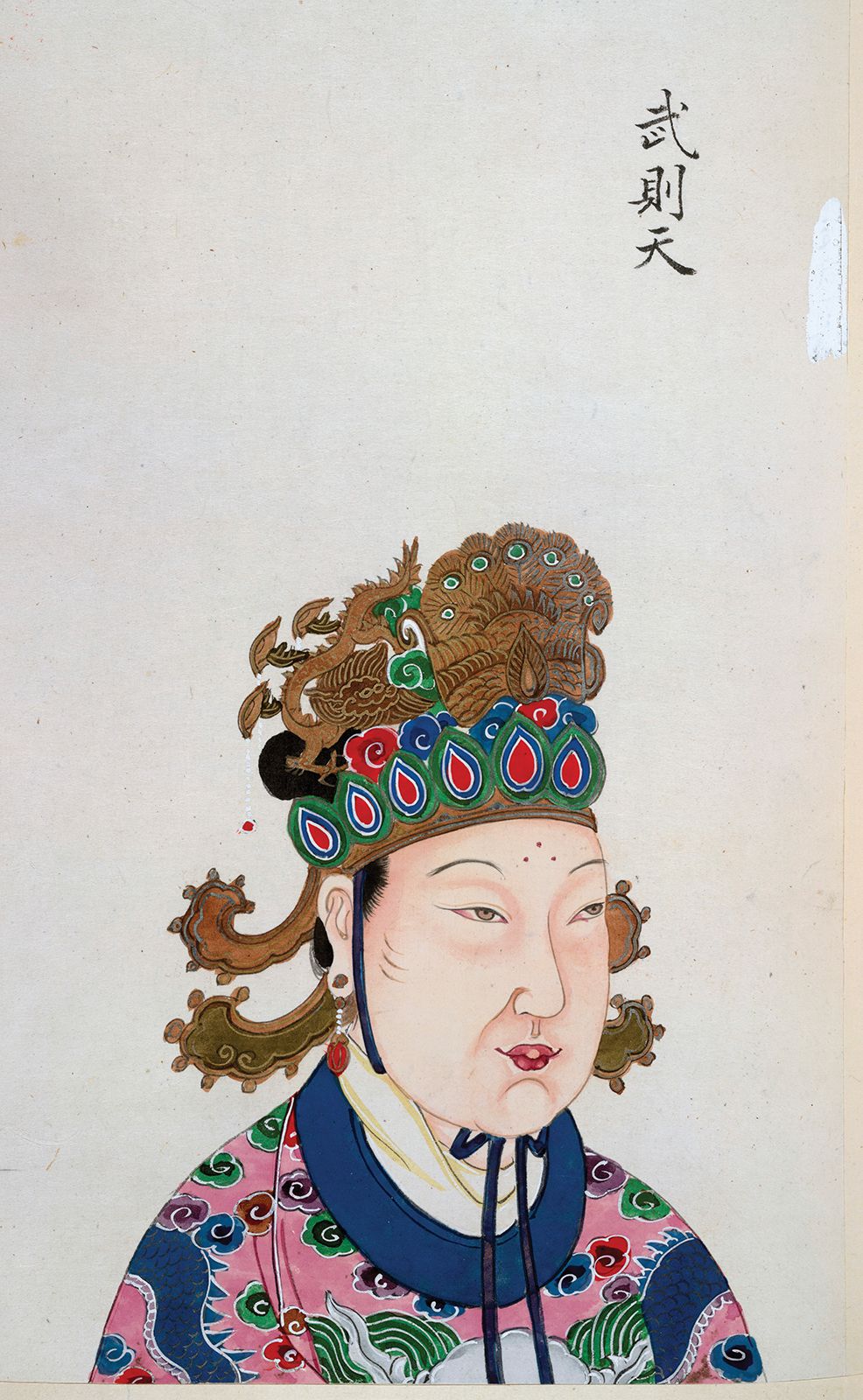

측천무후는 생애 동안 다양한 이름과 칭호를 사용했으며, 사후에도 여러 시호가 부여되었다.

1.1. 본명과 아명

측천무후의 본래 이름은 무조(武照무조중국어)였다. 황제로 즉위하면서 스스로 이름을 조(曌조중국어)로 개명했는데, 이 글자는 그녀의 사촌 동생 종근각이 만든 측천문자 중 하나로, '하늘(空)에 해(日)와 달(月)이 함께 떠 있다'는 의미를 담고 있어 그녀의 지극히 높은 권위를 상징한다. 당 태종 이세민의 후궁으로 입궁했을 때 태종으로부터 '아름답다'는 뜻의 '무미'(武媚무미중국어)라는 칭호를 받아 무미랑(武媚娘무미랑중국어)으로 불리기도 했다. 또한 그녀의 성씨인 무(武무중국어)는 앵무새를 뜻하는 '앵무'(鸚鵡잉우중국어)의 두 번째 글자와 동음이의어였기 때문에, 앵무새 이미지를 활용한 이야기나 농담이 그녀와 그녀의 가문(무씨)을 비유하는 데 사용되기도 했다.

1.2. 공식 칭호와 존호

측천무후는 생애 전반에 걸쳐 수많은 공식 칭호와 존호를 받았다. 당 태종의 후궁 시절인 637년 14세에 입궁하여 후궁 중 5품 지위인 재인(才人재인중국어)이 되었으며, 고종의 후궁으로 재입궁한 650년에는 2품 지위인 소의(昭儀소의중국어)가 되었다.

655년 황후(皇后황후중국어)에 책봉된 후 고종과 함께 국정을 운영하며 674년에는 황제는 천황(天皇천황중국어), 황후는 천후(天后천후중국어)로 불리며 '이성(二聖)'이라 칭해졌다. 고종 사후 683년에는 황태후(皇太后황태후중국어)로서 섭정을 시작했다. 690년 황제로 즉위하면서 국호를 주로 바꾸고 스스로 성신황제(聖神皇帝성신황제중국어)라 칭했으며, 이후 693년에는 금륜성신황제(金輪聖神皇帝금륜성신황제중국어), 694년에는 월고금륜성신황제(越古金輪聖神皇帝월고금륜성신황제중국어), 695년에는 천책금륜성신대제(天策金輪大帝천책금륜대제중국어) 등의 존호를 받았다.

705년 퇴위 직전에는 측천대성황제(則天大聖皇帝측천대성황제중국어)로 불렸고, 사후에는 유언에 따라 '제호(帝號)를 제거하고 황후의 예로 매장하라'는 지침에 따라 측천대성황후(則天大聖皇后측천대성황후중국어)의 시호가 추존되었다. 이후에도 710년 예종에 의해 천후(天后천후중국어)로, 같은 해 대성천후(大聖天后대성천후중국어)로, 712년 천후성제(天后聖帝천후성제중국어)로, 또 성후(聖后성후중국어)로, 716년 현종에 의해 측천황후(則天皇后측천황후중국어)로, 749년에는 최종적으로 측천순성황후(則天順聖皇后측천순성황후중국어)라는 시호가 부여되는 등 여러 차례 변경되었다. 이는 당나라 황제들이 측천무후의 직계 후손이었기 때문에 그녀의 지위를 완전히 부정하기 어려웠던 복잡한 상황을 반영한다.

2. 생애 초기와 배경

측천무후의 초기 생애와 배경은 그녀의 독특한 성장 과정과 권력 기반 형성에 중요한 영향을 미쳤다. 그녀는 당시 여성에게는 드문 폭넓은 교육을 받았으며, 이를 통해 남다른 기개와 정치적 재능을 키웠다.

2.1. 출생과 가족

측천무후는 624년 고조 재위 7년에 태어났다. 그녀의 출생지는 기록마다 달라 산시성 원수이현을 비롯하여 쓰촨성 이주(利州이주중국어, 오늘날 광위안), 또는 당나라의 수도였던 장안(長安장안중국어, 오늘날 시안)이라는 설이 있다. 그녀가 태어난 해에는 일식이 중국 전역에서 관측되었다.

측천무후의 아버지는 무사확(武士彠무사확중국어)으로, 원래는 목재상이었으나 수 양제의 대규모 토목 공사로 인해 재산을 모아 부유한 상인이 되었다. 그는 617년 수 양제의 폭정에 맞서 일어난 반란 당시 이연과 함께 거병하여 당나라 건국에 기여했다. 이 덕분에 당나라 건국 후 무사확은 고조로부터 태원군공 겸 이주도독 등 여러 고위 관직을 제수받았다. 그녀의 어머니 양씨는 수나라 재상 양달의 딸로, 유력한 양씨 가문 출신의 귀족이었다.

무사확은 본처 사후 양씨를 후처로 맞았으며, 양씨에게서 세 딸을 두었는데, 측천무후는 그중 둘째 딸이었다. 그녀에게는 이복오빠 무원경과 무원상이 있었고, 친언니 한국부인 무순과 친동생 한 명이 있었다. 아버지 무사확은 635년 사망했으며, 이후 어린 측천무후는 이복오빠들과 사촌들에게 학대받으며 궁핍한 생활을 보냈다고 전해진다.

2.2. 교육과 성장기

당시 여성에게는 드물게, 측천무후는 부모의 권유로 폭넓은 교육을 받았다. 그녀는 음악, 서예, 문학, 역사, 정치 등 다양한 분야를 배우며 성장했다. 이러한 교육은 그녀가 훗날 황궁에 입궁하여 문서 업무를 처리하는 기회를 얻는 데 도움이 되었으며, 이는 그녀의 지속적인 학문적 성취와 지적 발달에 기여했다.

어린 시절부터 그녀는 남다른 기개와 용기를 보여주었다. 한번은 당 태종이 사나운 말을 길들일 수 있는 사람을 묻자, 당시 어린 후궁이었던 측천무후는 "저에게는 쇠 채찍, 쇠 망치, 그리고 날카로운 비수 단 세 가지 물건이면 충분합니다. 먼저 쇠 채찍으로 때려 복종시키고, 듣지 않으면 쇠 망치로 머리를 치고, 그래도 듣지 않으면 비수로 목을 베어 버리겠습니다."라고 답하여 태종의 감탄을 자아냈다고 한다. 이는 그녀의 강력한 인성을 엿볼 수 있는 일화이다.

2.3. 태종의 후궁 시절

637년, 14세가 된 측천무후는 태종 이세민의 후궁으로 입궁하여 후궁 중 비교적 낮은 지위인 재인(才人재인중국어)에 봉해졌다. 그녀의 어머니 양씨는 딸과의 이별에 비통해하며 눈물을 흘렸지만, 측천무후는 "천자를 뵙는 것이 어찌 복이 아님을 아시겠습니까? 어찌 자식처럼 슬퍼하십니까?"라고 답하며 남다른 포부와 야망을 드러냈다.

궁중에서 그녀는 서기와 비슷한 업무를 맡으며 계속해서 학문을 연마할 수 있었다. 그러나 태종은 그녀를 크게 총애하지 않았으며, 약 12년간의 후궁 생활 동안 자녀를 두지 못했다. 649년 태종이 사망하자, 자녀가 없는 후궁은 비구니가 되어 불교 사원에 평생을 바쳐야 하는 당시의 관례에 따라 그녀는 감업사(感業寺감업사중국어)에서 비구니가 되었다.

3. 권력 장악 과정

측천무후는 감업사에서 나온 후 고종의 후궁으로 재입궁하여 황후의 자리에 오르기까지 치열한 권력 투쟁을 벌였다. 이 과정에서 그녀는 기존의 귀족 세력을 숙청하고 자신의 세력을 구축했다.

3.1. 고종의 후궁으로 재입궁

649년 태종 사망 후, 태자의 신분으로 태종을 간호하던 고종 이치는 감업사에서 비구니가 된 측천무후를 만난 적이 있었다. 그는 태종의 기일에 향을 올리러 감업사에 들렀다가 측천무후와 재회했고, 두 사람은 눈물을 흘리며 지난정을 되새겼다. 당시 고종은 황후 왕씨보다 총애하던 후궁 소숙비(蕭淑妃소숙비중국어)에게 마음이 쏠려 있었다. 자녀가 없어 고종의 총애를 잃고 있던 황후 왕씨는 소숙비의 총애를 분산시키기 위해 측천무후의 미모를 이용하여 고종의 마음을 돌리려 했다.

왕씨의 제안으로 측천무후는 650년 고종의 후궁으로 재입궁하여 소의(昭儀소의중국어)에 봉해졌다. 그녀는 처음에는 황후 왕씨에게 지극히 공손한 태도를 보이며 왕씨의 신뢰를 얻었다. 그러나 곧 고종의 총애를 독차지하며 왕씨와 소숙비의 총애를 뛰어넘게 되었다. 652년 고종의 첫아들인 이홍을 낳았고, 653년에는 이현을 낳는 등 아들을 연이어 출산하며 궁중 내 입지를 확고히 다졌다.

3.2. 황후 왕씨와의 암투와 폐위

654년, 측천무후는 자신의 첫딸인 안정공주를 낳았다. 그러나 공주는 얼마 지나지 않아 사망했고, 측천무후는 황후 왕씨를 공주 살해의 범인으로 지목했다. 이 사건에 대한 역사적 기록은 논란의 여지가 많다. 신당서와 자치통감은 측천무후가 스스로 딸을 교살한 후 왕씨에게 죄를 뒤집어씌웠다고 기록하고 있으나, 구당서와 당회요는 공주의 급사를 기록할 뿐 명확한 사인을 밝히지 않아 왕씨가 결백하다는 주장도 있다. 공주가 질식사나 영아돌연사 증후군으로 사망했을 가능성, 또는 당시 난방 연료로 사용되던 석탄으로 인한 일산화탄소 중독 가능성도 제기된다. 어떠한 경우든 측천무후는 이 사건을 빌미로 왕씨를 맹렬히 비난했다.

분노한 고종은 왕씨를 폐위하고 측천무후를 황후로 삼으려 했으나, 장손무기와 저수량 등 기존의 권문세가이자 재상들의 강력한 반대에 부딪혔다. 특히 저수량은 왕후 폐위를 맹렬히 반대했고, 장손무기는 침묵으로 불만을 표시했다. 그러나 이세적은 "이것은 폐하의 가정사이니, 어찌 다른 사람에게 물을 필요가 있겠습니까?"라고 답하며 고종의 뜻을 묵인했다.

결국 655년 여름, 측천무후는 왕씨와 그녀의 어머니 양씨가 주술을 사용했다고 고발했고, 고종은 양씨의 궁궐 출입을 금하고 왕씨의 외삼촌인 재상 유석을 좌천시켰다. 같은 해 가을, 고종은 왕씨와 소숙비를 폐위하고 측천무후를 황후로 책봉했다. 황후가 된 측천무후는 왕씨와 소숙비에게 곤장 100대 때리고 손발을 자른 뒤 술 항아리에 넣어 죽였다고 전해진다. 그녀는 왕씨의 성을 '이무기(蟒)'로, 소숙비의 성을 '올빼미(梟)'로 바꾸어 부르도록 했다. 이 잔인한 행위 이후 측천무후는 밤마다 꿈에 두 여인이 나타나 자신을 괴롭히는 환영에 시달렸으며, 이 때문에 장안에서 낙양으로 자주 거처를 옮기게 되었다.

4. 황후로서의 통치

황후가 된 측천무후는 고종의 실질적인 조력자이자 통치자로 활동하며 권력을 강화했다. 그녀는 고종의 병세 악화를 틈타 국정에 깊이 관여하며 자신의 세력을 확장하고 정적들을 제거했다.

4.1. 고종과의 '이성(二聖)' 시대

660년부터 고종은 심한 두통과 시력 상실 등 고혈압과 관련된 질병에 시달리기 시작했다. 이로 인해 고종은 황후 측천무후에게 신하들의 상소 처리를 맡기기 시작했고, 점차 그녀의 권위는 황제의 권위에 필적할 정도가 되었다. 664년에는 측천무후가 주술사를 고용해 미신 행위를 한 것이 환관 왕복승에 의해 고종에게 보고되면서, 고종은 재상 상관의와 함께 그녀를 폐위하려 시도했다. 그러나 측천무후는 이를 미리 알고 고종에게 호소하여 폐위를 막았고, 오히려 상관의를 모함하여 처형시켰다. 이 사건 이후, 측천무후는 고종의 옆에 앉아 함께 정사를 돌보는 '수렴청정'을 시작했고, 궁궐 안팎에서 그녀와 고종은 '이성(二聖)'(二聖이성중국어, '두 명의 성인 군주'라는 의미)으로 불렸다.

665년, 고종과 측천무후는 태산에서 봉선 의식을 거행했다. 이 의식은 중국 고대 군주들이 천하를 태평성대로 다스렸음을 하늘과 땅에 고하는 성대한 제례였다. 이 의식에서 측천무후는 전례 없이 고종에 이어 두 번째로 제사를 지냈고, 이는 그녀의 정치적 위상을 확고히 하는 계기가 되었다. 이 시기 그녀는 '건언십이사'(建言十二事건언십이사중국어)라는 12가지 정책 제안을 고종에게 올렸는데, 이는 농업 장려, 세금 감면, 병역 완화, 인재 등용 확대 등을 포함했다. 고종은 이 제안들을 받아들여 시행했고, 이는 민생 안정에 긍정적인 영향을 미쳤다.

4.2. 정적 제거와 황족 숙청

황후가 된 측천무후는 자신의 권력을 공고히 하기 위해 반대 세력을 잔혹하게 숙청했다. 656년, 그녀는 허경종의 조언에 따라 고종의 맏아들로 황태자였던 이충을 폐위시키고 자신의 아들 이홍을 황태자로 책봉했다. 이충은 660년에 유배되었고, 664년에는 측천무후의 명령으로 사약을 받고 사망했다.

그녀의 황후 책봉을 반대했던 원로 재상들인 장손무기, 이세적, 저수량, 한원, 유석 등은 차례로 유배되거나 자살을 강요당했고, 결국 대부분 죽임을 당했다. 이들은 당시 당나라 정치의 중심을 이루던 관롱집단의 주요 인물들이었다. 675년에는 황태자 이홍이 갑작스럽게 사망했다. 그는 총명하고 인품이 뛰어나 고종의 총애를 받았으며, 측천무후의 과도한 권력 행사와 궁중 내 불합리한 처사에 대해 불만을 표출했던 것으로 알려져 있다. 많은 역사가들은 측천무후가 그를 독살한 것으로 추정하지만, 과로사라는 반론도 존재한다.

이홍의 죽음 이후, 측천무후의 다음 아들인 이현이 황태자로 책봉되었다. 그러나 이현은 자신의 출생에 대한 소문(한국부인의 아들이라는 설)에 불안해했고, 측천무후가 총애하던 도사 명숭엄이 이현이 황제에 부적합하다고 주장한 후 의문의 죽음을 당하자, 측천무후는 이현이 그 배후에 있다고 의심했다. 결국 680년 이현은 반역을 모의했다는 죄목으로 폐위되어 유배되었고, 684년에는 측천무후의 명령으로 강제 자살을 당했다.

4.3. 친족간 권력 다툼과 비극

측천무후는 자신의 친족들까지도 권력 다툼의 희생양으로 삼았다. 그녀의 어머니 양씨는 '영국부인', 언니 무순은 '한국부인'으로 봉해졌으며, 무순의 딸은 '위국부인'으로 불리며 고종의 총애를 받았다. 그러나 측천무후는 고종이 위국부인을 후궁으로 삼으려 한다는 소문에 질투심을 느꼈고, 무순 사후 자신의 사촌인 무위량과 무회운이 올린 음식을 통해 위국부인을 독살하고 그 죄를 그들에게 뒤집어씌워 처형했다. 이복오빠 무원경과 무원상, 사촌 무위량과 무회운 등 그녀에게 불손했던 친족들은 모두 지방으로 좌천되거나 죽임을 당했다.

671년, 한국부인의 아들이자 측천무후의 조카인 하란민지는 무씨 성을 하사받고 '주국공' 작위를 이으며 그녀의 총애를 받았다. 그러나 그가 누이 위국부인의 죽음에 측천무후를 의심하고 불손한 행동을 보이자, 측천무후는 하란민지가 외할머니 양씨와 근친상간을 저지르고 황태자 이홍의 배필로 내정된 여인을 겁탈했다는 죄목을 씌워 유배 보내고 죽음에 이르게 했다. 이처럼 측천무후는 자신의 권력을 위협하거나 불만을 표하는 친족들을 가차 없이 숙청하며 철저하게 권력을 통제했다.

5. 황태후 겸 섭정기

683년 고종이 사망하자, 황태자 이현(훗날 중종)이 즉위했지만, 측천무후는 황태후(皇太后황태후중국어)로서 실권을 장악하고 섭정을 통해 황제 즉위의 발판을 마련했다. 고종의 유언에도 측천무후가 군사 및 민사 등 중요한 문제에 대해 최종 결정을 내릴 권한이 명시되어 있었다.

5.1. 중종 폐위와 예종 옹립

새 황제 중종은 즉위 직후 자신의 황후 위씨와 그녀의 아버지 위현정에게 막강한 권한을 부여하려 했다. 중종은 재상 배염의 반대에도 불구하고 "내가 천하를 위현정에게 주어도 뭐가 문제란 말인가? 어찌 시중 하나에 그리 신경 쓰는가?"라고 말하는 등 미숙하고 경솔한 모습을 보였다.

배염은 이 사실을 측천무후에게 보고했고, 측천무후는 배염, 유의지, 그리고 장군 정무정, 장건욱 등과 모의하여 684년 즉위한 지 6주 만에 중종을 폐위시켰다. 중종은 '여릉왕'으로 강등되어 유배되었고, 측천무후는 자신의 막내아들 이단(훗날 예종)을 황제에 옹립했다. 그러나 예종은 사실상 허수아비 황제로, 궁궐의 황제 침전에 거주하지도 못했고, 황궁 밖에 있는 신하들이 그를 접견하는 것이 허용되지 않는 등 국정 운영에 일절 관여하지 못했다. 모든 국정은 측천무후의 손에서 결정되었고, 관리들은 예종이 아닌 측천무후에게 직접 보고했다.

이와 함께 측천무후는 전 황태자 이현이 유배지에 있었다는 사실이 반란의 구실이 될 것을 우려하여, 장군 구신적을 보내 이현에게 강제로 자살을 명령했다.

5.2. 비밀경찰 운영과 숙청 강화

이 시기 측천무후는 자신의 권력을 더욱 공고히 하기 위해 비밀경찰 제도를 확립하고 대규모 숙청을 단행했다. 686년부터 그녀는 '비밀 고발함'을 황궁 밖에 설치하여 백성들이 익명으로 관리들을 고발하도록 장려했다. 그녀는 모든 고발 내용을 직접 검토했으며, 때로는 농부나 나무꾼 등 평범한 백성들의 고발까지도 직접 만나 듣고 관직을 내리기도 했다. 이러한 고발 제도는 소원례, 주흥, 내준신 등 '혹리(酷吏, 잔혹한 관리)'들의 등장을 야기했으며, 이들은 조직적인 거짓 고발, 고문, 처형을 일삼으며 반대 세력을 제거했다.

이들 혹리는 '정백맥(定百脈)', '돌지후(突地吼)', '사저수(死豬愁)' 등 잔인한 고문 방식을 사용했으며, 무고한 사람들을 모함하고 고문을 통해 자백을 받아내는 수천 단어의 '나직경(羅織經)'이라는 지침서를 만들기도 했다. 사면령이 내려질 때마다 이들은 중죄수들을 먼저 죽인 뒤 사면령을 발표하는 등 권력을 남용했다. 이러한 공포 정치로 인해 관리들은 측천무후를 비판할 엄두조차 내지 못했으며, 그녀를 '호랑이와 늑대보다 무서운 존재'로 여겼다.

5.3. 이경업의 난과 진압

684년, 이세적의 손자인 이경업은 자신이 유배당한 것에 불만을 품고 양주(揚州양주중국어)에서 대규모 반란을 일으켰다. 이 반란은 초기에 지역 주민들의 광범위한 지지를 얻었으며, 유명한 시인 낙빈왕이 작성한 측천무후를 비난하는 격문이 큰 호응을 얻기도 했다. 측천무후는 이 격문을 읽고 낙빈왕의 뛰어난 문재에 감탄하며 "어찌 이러한 문재를 가진 자가 등용되지 못하고 유랑하는가? 이는 재상들의 책임이다"라고 개탄했다고 한다.

그러나 이경업은 진군을 서두르지 않아 기회를 놓쳤다. 재상 배염은 측천무후에게 황제에게 권력을 되돌려주면 반란이 저절로 진압될 것이라고 주장했지만, 측천무후는 이를 자신에 대한 불복종으로 간주하여 배염을 이경업과 내통했다는 죄목으로 처형했다. 그녀는 장군 이효일을 보내 이경업을 공격하게 했고, 이효일은 초기에는 고전했지만 부관 위원충의 독려로 결국 이경업의 군대를 격파했다. 이경업은 도주 중 살해당하며 반란은 40일 만에 진압되었다. 이 반란의 진압은 측천무후의 단호한 통치 의지를 보여주었으며, 그녀는 이 난에 동조한 모든 대신들을 처형하고 내각을 새로 개편했다.

같은 해, 측천무후는 뤄수이강(洛水낙수중국어)의 신에게 제사를 지내기 위해 당나라 이씨 황족들을 낙양으로 소환했다. 이들은 측천무후가 자신들을 학살하고 황제 자리를 무씨 가문에게 넘겨주려 한다고 의심하여 반란을 모의했다. 그러나 이정과 그의 아들 이충이 준비가 덜 된 상태에서 먼저 거병했고, 측천무후가 보낸 군대와 현지 군대에 의해 빠르게 진압되었다. 측천무후는 이 기회를 틈타 고종의 친척인 한왕 이원가, 노왕 이령규 등 수많은 이씨 황족을 체포하여 자살을 강요하거나 숙청했다. 태평공주의 남편 설소 또한 이 사건에 연루되어 옥사했다. 이후로도 정치적 동기에서 비롯된 황족 및 관리들의 대규모 학살이 수년간 이어졌다.

6. 무주(武周) 건국과 여제 통치

측천무후는 690년 예종으로부터 황위를 양위받아 주(周주중국어) 왕조를 건국하고 스스로 황제에 즉위했다. 이는 중국 역사에서 전례 없는 일로, 그녀의 성씨를 따서 '무주(武周무주중국어)' 왕조라 불리며 당나라의 통치를 잠시 중단시켰다.

6.1. 황제 즉위와 무주 건국

측천무후는 황제 즉위의 정당성을 확보하기 위해 다양한 방법을 동원했다. 그녀는 불교 경전인 『대운경』(大雲經대운경중국어)의 내용을 조작하여 자신이 미륵보살의 환생이며 천하를 통치할 운명임을 선전했다. 또한 '성모임인 영창제업'(聖母臨人 永昌帝業)이라고 새겨진 '상서로운 돌'이 발견되었다는 조작된 소문을 퍼뜨리기도 했다.

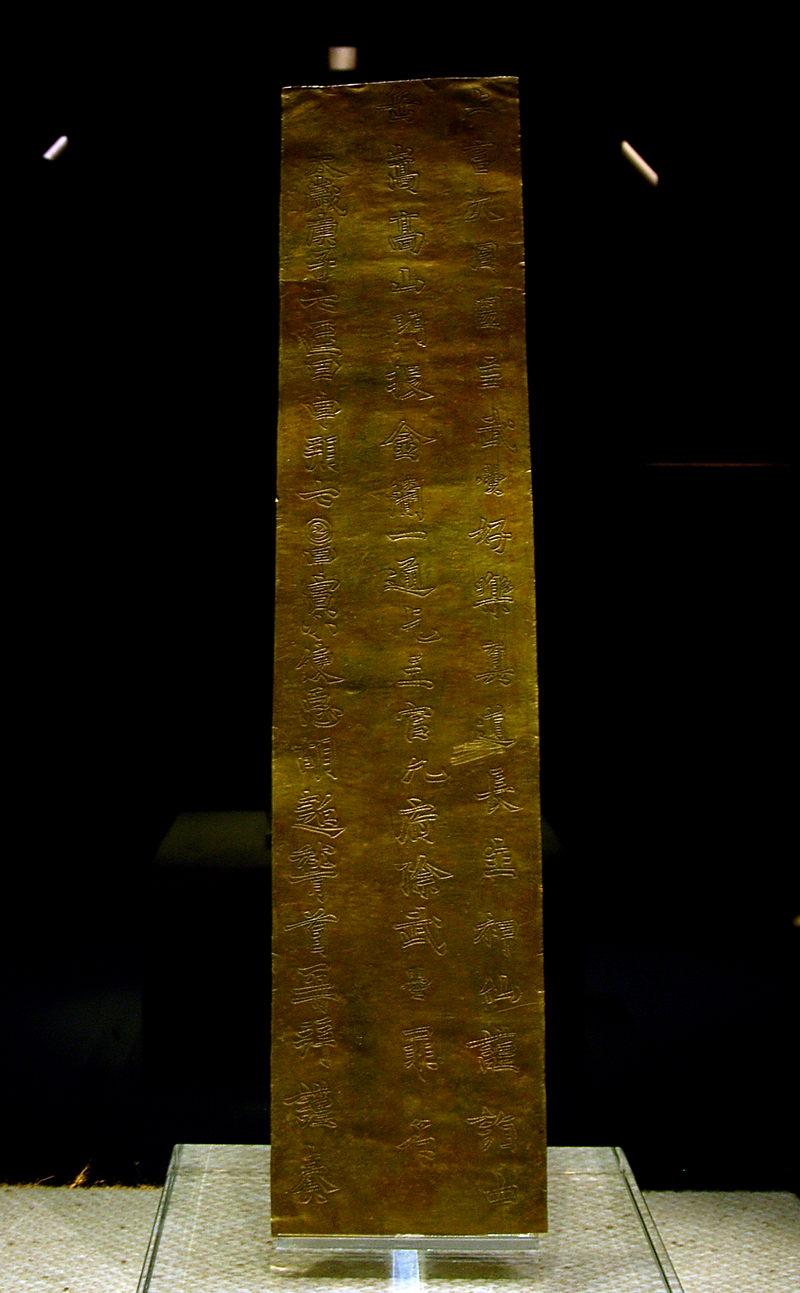

이러한 정당화 작업에 힘입어, 690년 예종은 측천무후에게 황위를 양위했고, 그녀는 '성신황제'(聖神皇帝성신황제중국어)라는 존호로 황제에 즉위했다. 그녀는 국호를 주로 변경하고 측천문자를 제정하는 등 새로운 왕조의 시작을 대내외에 천명했다.

6.2. 친정 초기 (690년 ~ 696년)

측천무후는 즉위 초기에 불교의 지위를 도교보다 높여 국교로 격상시켰다. 그녀는 낙양과 장안을 비롯한 각 지방에 대운사(大雲寺대운사중국어)를 건설하고 9명의 고승들을 공작에 봉하는 등 불교 진흥책을 펼쳤다. 또한 그녀의 선조인 무씨 7대조를 태묘에 모시는 한편, 고조, 태종, 고종 등 이씨 황제들에게도 계속해서 제사를 지냈다.

즉위 후 가장 큰 문제 중 하나는 황태자 계승 문제였다. 그녀는 황위를 양위받은 예종(이제 이단으로 개명)을 일단 황태자로 삼고 '황사'(皇嗣황사중국어)라는 특이한 칭호를 부여했다. 그러나 그녀의 조카 무승사(武承嗣무승사중국어)와 무삼사 등은 '황제는 같은 성씨에게 왕위를 물려줘야 한다'는 논리로 자신들 중 한 명을 태자로 삼아야 한다고 주장했다. 재상 적인걸은 이에 강력히 반대하며, 아들이 아닌 조카에게 왕위를 물려주는 것은 천리에 어긋나며, 그렇게 되면 고종이 더 이상 황실 사당에 모셔지지 못할 것이라고 설득했다. 결국 측천무후는 적인걸의 의견을 받아들여 이단을 황태자로 유지했다. 그녀는 무승사의 권력이 과도해지는 것을 경계하여 그에게는 명예로운 직위만 주고 실권은 박탈했다.

초기에는 내준신 등 혹리들의 공포 정치가 여전히 기승을 부렸으나, 692년 적인걸 등이 혹리들의 모함에서 벗어나면서 점차 숙청의 파도가 줄어들었다. 또한 692년에는 장군 왕효걸을 보내 티베트를 공격하여 670년 빼앗겼던 서역 사진(쿠차, 위톈, 카슈가르, 수이압)을 다시 회복했다. 그러나 693년, 측천무후의 총애를 받던 궁녀 위단아의 모함으로 황태자 이단의 아내 유씨와 두숙비가 주술을 사용했다는 누명을 쓰고 살해당했다. 이단은 자신도 희생될까 두려워 감히 그들의 죽음을 언급하지 못했다. 그러나 안금장이라는 이단의 하인이 이단의 무죄를 주장하며 스스로 배를 갈라 피를 맹세하자, 측천무후는 감동하여 이단을 살려주었다.

6.3. 친정 중기 (696년 ~ 701년)

이 시기 측천무후의 통치는 변방의 여러 민족과의 군사적 충돌로 점철되었다. 696년 봄, 그녀가 티베트 제국에 보낸 왕효걸과 누사덕의 군대가 티베트 장군들에게 대패하면서 왕효걸은 평민으로 강등되고 누사덕은 낮은 직위의 지방관으로 좌천되었다(이후 둘 다 복직됨). 696년 4월에는 구정을 재주조하여 자신의 권력을 더욱 공고히 했다.

가장 심각한 위협은 696년 여름 거란족의 이진충과 손만영이 일으킨 대규모 반란이었다. 주나라 관리 조문회의 학대에 분노한 이들은 '무상 가한'을 칭하며 반란을 일으켰고, 측천무후가 보낸 군대가 연이어 패배하면서 하북성 지역이 큰 위협에 처했다. 이때 후돌궐의 아사나 묵철은 주나라와 거란 양측을 공격하는 이중 전략을 펼쳤다. 그는 696년 겨울 거란의 거점을 공격하여 이진충과 손만영의 가족을 사로잡았고, 일시적으로 거란의 공격을 중단시켰다. 손만영은 거란군을 재편성하여 다시 주나라 영토를 공격했고, 이 과정에서 왕효걸이 전사하는 등 주나라 군대에 큰 피해를 입혔다. 측천무후는 아사나 묵철과 화평을 맺고, 주나라에 항복했던 튀르크인들을 돌려보내고 종자, 비단, 도구, 철 등을 제공하며 막대한 대가를 치렀다. 697년 여름, 아사나 묵철은 다시 거란의 거점을 공격했고, 이번에는 거란군이 완전히 붕괴하며 손만영이 전사하여 거란의 위협은 종식되었다.

697년, 한때 실각했다가 다시 권력을 잡은 내준신이 이단과 이현 (중종), 무씨 일족의 제왕들, 그리고 태평공주가 반역을 꾀한다고 모함하려 했다. 그러나 무씨 일족 제왕들과 태평공주가 먼저 내준신을 역고발하여 그와 이소덕이 함께 처형되면서 혹리들의 공포 정치는 사실상 끝을 맺었다. 이후 내준신을 비롯한 혹리들의 희생자들은 대부분 사후 복권되었다. 이 시기 측천무후는 장역지와 장창종 형제와 새로운 남총 관계를 시작했으며, 이들은 궁중에서 점차 큰 영향력을 행사하게 되었다.

698년경, 무씨 일족의 왕인 무승사와 무삼사는 자신들 중 한 명이 황태자가 되어야 한다고 주장하며 황제에게 거듭 설득하려 했다. 그러나 재상 적인걸은 이에 강력히 반대하며, 대신 이현 (중종)을 소환해야 한다고 주장했다. 그의 의견은 다른 재상들과 장역지 형제들의 지지를 얻어 결국 698년 봄, 측천무후는 이현을 유배지에서 불러들여 황태자로 책봉했다. 이현은 본래 이름인 '이현'을 되찾았지만, 여전히 무씨 성을 사용했다.

이후 아사나 묵철은 당나라 황자를 자신의 딸과 혼인시켜 무주를 무너뜨리고 자신의 영향력 아래 당나라 통치를 복원하려 했다. 그러나 측천무후가 자신의 종질인 무연수를 보내자 그는 이를 거절하고 주나라를 대규모로 공격했다. 그는 하북성 조주(趙州조주중국어)까지 진격했다가 철수했다. 699년, 티베트 제국의 내부 혼란으로 인해 티베트의 위협이 종식되면서 주나라의 변경 지역은 평화로워졌다. 같은 해, 측천무후는 노년에 접어들자 사후에 이현과 무씨 일족이 서로 평화롭지 못할 것을 염려하여, 그들과 이단, 태평공주, 그리고 무씨 일족의 왕들에게 서로 맹세하도록 했다.

6.4. 친정 후기 (701년 ~ 705년)

측천무후가 노년에 접어들면서 장역지와 장창종 형제의 권력은 더욱 강해졌고, 심지어 무씨 일족의 제왕들까지 그들에게 잘 보이려 했다. 측천무후는 국정 운영을 점점 더 이들에게 의존했다. 그녀의 손자 이중윤(이현의 아들), 손녀 영태공주 이선혜(이중윤의 누이), 그리고 이선혜의 남편 무연기(측천무후의 종질손이자 무승사의 아들)가 이들의 전횡을 비밀리에 비판했다. 그러나 이 대화가 누설되어 장역지가 측천무후에게 보고했고, 그녀는 이들 세 명에게 자살을 명했다. 이중윤과 이선혜는 각각 701년과 706년에 사망했다는 기록이 있으나, 일부 현대 역사가들은 이선혜의 죽음이 자살 명령 때문이 아니라 오빠와 남편의 죽음으로 인한 슬픔, 유산 또는 난산으로 인한 것일 수 있다는 이론을 제시하기도 한다.

측천무후는 고령에도 불구하고 유능한 관리들을 발탁하고 등용하는 데 계속 관심을 기울였다. 그녀가 노년에 등용한 인물로는 최현위와 장가정 등이 있다. 703년, 장역지, 장창종 형제는 재상 위원충이 자신들의 형제 장창의를 깎아내리고 다른 형제 장창기의 승진을 반대하는 것에 불만을 품었다. 또한 측천무후가 죽으면 위원충이 자신들을 처형할까 두려워 위원충과 태평공주의 총애를 받던 관리 고간이 측천무후의 노년과 죽음을 예측했다고 모함했다. 이들은 처음에 장설에게 자신들의 주장을 증명하도록 설득했으나, 장설은 측천무후 앞에서 오히려 장역지 형제가 자신에게 거짓 증언을 강요했다고 폭로했다. 이 결과 위원충, 고간, 장설은 유배되었지만 목숨은 건졌다.

704년 가을, 장역지, 장창종 형제를 비롯해 그들의 형제 장창기, 장창의, 장동휴에 대한 부패 혐의가 제기되기 시작했다. 장동휴와 장창의는 좌천되었지만, 이승가와 환언범 등 관리들이 장역지, 장창종 또한 제거해야 한다고 주장했음에도 측천무후는 재상 양재사의 제안을 받아들여 그들을 그대로 두었다. 이후 재상 위안석에 의해 장역지, 장창종의 부패 혐의가 재조사되었다.

704년 겨울, 측천무후는 한동안 위독한 병에 시달렸고, 오직 장역지, 장창종 형제만이 그녀를 만날 수 있었다. 재상들은 그녀를 만날 수 없었는데, 이는 장역지, 장창종이 황위를 찬탈하려 한다는 추측으로 이어졌고, 반역 혐의가 거듭 제기되었다. 그녀의 병세가 호전된 후 최현위는 오직 이현 (중종)과 이단 (예종)만이 그녀를 보좌하도록 해야 한다고 주장했지만, 그녀는 이를 받아들이지 않았다. 환언범과 송경에 의해 장역지 형제에 대한 추가 고발이 이어지자, 측천무후는 송경에게 조사를 허락했지만, 조사가 완료되기 전에 장역지에게 사면령을 내려 송경의 조사를 중단시켰다.

7. 퇴위와 사망

측천무후는 생애 마지막 시기에 궁중 정변으로 권력을 잃고 사망했다. 그녀의 죽음은 당나라의 복원과 함께 새로운 시대를 열었다.

7.1. 신룡 정변

705년 봄, 82세의 측천무후는 다시 심각한 병에 걸렸다. 재상 장간지, 경휘, 원서기는 장씨 형제를 제거하기 위한 정변을 계획했다. 그들은 장군 이다조, 이참, 양원염과 또 다른 재상 요숭을 끌어들였다. 이현 (중종)의 동의를 얻은 그들은 2월 20일 거병하여 장역지와 장창종을 살해한 뒤 측천무후가 거처하던 장생전(長生殿장생전중국어)을 포위했다.

그들은 측천무후에게 장씨 형제가 반역을 꾀했기에 처형했다고 보고하고, 그녀에게 이현에게 황위를 양위할 것을 강요했다. 2월 21일, 그녀의 이름으로 이현을 섭정으로 임명하는 조칙이 발표되었고, 2월 22일에는 황위를 그에게 넘기는 조칙이 발표되었다. 2월 23일, 이현은 공식적으로 황위에 복귀했고, 다음날 측천무후는 엄중한 경호 아래 부속 궁전인 상양궁(上陽宮상양궁중국어)으로 옮겨졌으며, 여전히 측천대성황제의 칭호를 유지했다. 3월 3일, 당나라의 복원이 선포되며 무주 왕조는 막을 내렸다.

7.2. 태상황과 사망

측천무후는 705년 12월 16일 낙양의 상양궁 선거전(仙居殿선거전중국어)에서 82세의 나이로 사망했다. 그녀의 마지막 유언에 따라 그녀는 더 이상 황제 칭호를 사용하지 않고 '측천대성황후'(則天大聖皇后측천대성황후중국어)로 불리게 되었다.

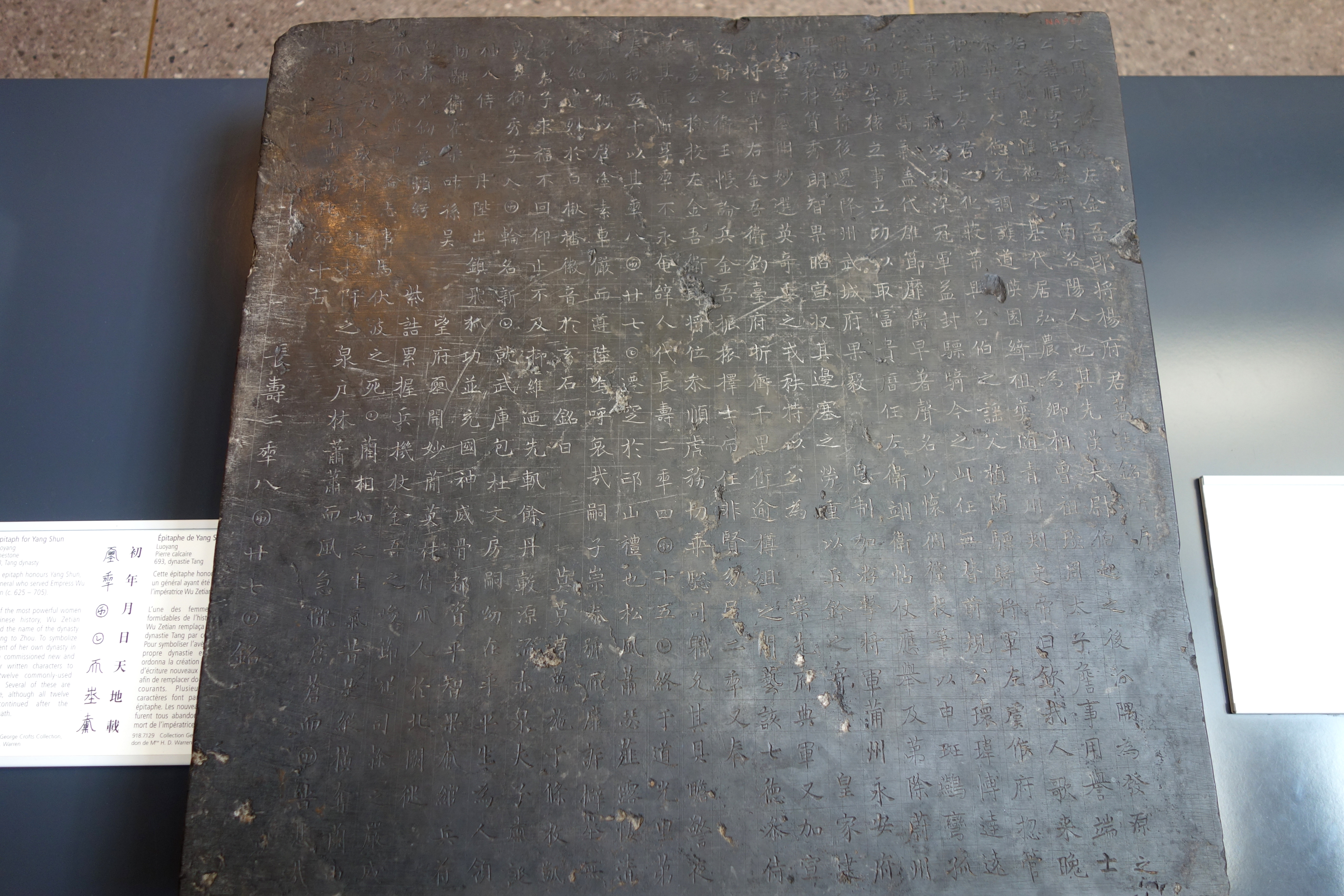

706년, 측천무후의 아들 중종은 그의 아버지 고종과 측천무후를 장안 근처 량산에 있는 건릉(乾陵건릉중국어)에 합장했다. 중종은 또한 측천무후의 분노로 희생된 동생 이현 (장회태자), 아들 이중윤 (소왕), 딸 이선혜 (영태공주)도 건릉에 매장했다. 측천무후의 묘비는 '무자비'(無字碑무자비중국어)라 불리는 비문이 없는 백지 비석인데, 이는 그녀가 자신의 공과 과에 대한 평가는 후대에게 맡긴다는 의미로 해석되기도 한다.

8. 평가와 영향

측천무후의 생애와 통치에 대한 역사적 평가는 매우 극단적으로 엇갈리며, 후대에 중국 정치, 사회, 문화에 지대한 영향을 미쳤다.

8.1. 긍정적 평가

측천무후는 유능한 통치자로서의 면모를 보여주었다. 그녀는 귀족 중심의 인재 등용에서 벗어나 과거제도를 확대 개편하여 능력 있는 인재들을 폭넓게 등용했고, 이는 현종 시기 개원의 치의 기반이 되었다. 재상 적인걸, 요숭, 송경 등 그녀가 발탁한 인물들은 훗날 당나라의 황금기를 이끌었다.

그녀의 통치 기간 동안 농민 반란은 거의 발생하지 않았고, 백성들의 생활은 비교적 안정되었으며, 인구도 증가했다. 그녀는 균전제를 재시행하고 세금을 감면하는 등 민생 안정에 힘썼. 또한 중앙아시아로의 영토 확장에도 기여하여 당나라의 국력을 신장시켰다. 불교를 국교로 격상하고 용문 석굴 비로자나불상 조성에 참여하는 등 문화 예술 발전에도 기여했다. 일부 역사가들은 그녀의 치세를 '무주의 치'(武周之治무주의 치중국어)라고 부르며 높이 평가한다.

8.2. 비판과 논란

측천무후는 권력을 장악하고 유지하기 위해 잔혹한 숙청과 공포 정치를 펼쳤다는 비판을 받는다. 그녀는 황후 왕씨와 소숙비를 잔인하게 살해했으며, 자신의 아들 이홍과 이현을 죽음에 이르게 하고, 손자녀들까지도 숙청하는 등 인륜을 저버린 행위를 서슴지 않았다. 또한 내준신과 같은 '혹리'(酷吏혹리중국어)들을 이용하여 반대 세력을 무자비하게 탄압하고 거짓 고발, 고문, 처형을 일삼았다.

그녀의 남총(장역지와 장창종 형제 등)에 대한 과도한 총애와 이로 인한 정치적 전횡도 비판의 대상이 된다. 유교적 시각에서는 여성 군주로서 정통성을 결여하고 황제위를 찬탈한 '음모가'이자 '폭군'으로 비난받았다.

8.3. 후대에 미친 영향

측천무후의 통치는 당나라의 정치, 사회, 문화, 그리고 후대 중국 역사 전반에 걸쳐 지대한 영향을 미쳤다. 그녀의 통치 방식은 제도적 변화를 가져왔다. 귀족 세력을 약화시키고 과거제를 통해 새로운 관료 계층을 성장시킨 것은 당나라 후기 정치 구조에 큰 영향을 주었다.

그녀의 재위는 여성의 사회적 지위와 권력에 대한 인식을 시험한 시기였다. 비록 남존여비 사상이 지배적이던 시기에 여성 황제로서 많은 비판에 직면했지만, 그녀의 존재는 중국 역사에서 여성의 능력과 역할에 대한 논의를 촉발시켰다. 송나라 이후 성리학이 중국의 지배 이념으로 자리 잡으면서 측천무후는 '무위의 화'(武韋之禍무위지화중국어)의 상징으로 부정적인 평가를 받았다. 그러나 청나라 말기 변법자강 운동과 신해혁명을 거치면서 그녀의 개혁적 면모와 치적이 재조명되기 시작했다. 중국 공산당의 문화대혁명 시기에는 마오쩌둥의 아내 장칭이 자신을 측천무후와 비교하며 그녀를 '강력한 여성 지도자'로 재평가하려는 움직임도 있었다. 이러한 다양한 평가는 측천무후가 중국 역사에서 가장 복합적이고 영향력 있는 인물 중 하나임을 보여준다.

9. 가족 관계

측천무후는 태종의 후궁으로 입궁했을 때 자녀를 두지 못했지만, 고종과의 사이에서는 4남 2녀를 두었으며, 이들은 그녀의 권력 장악과 유지에 큰 영향을 미쳤다.

- 아버지: 무사확(武士彠무사확중국어, 576년~635년) - 당나라 개국공신.

- 어머니: 영국부인 양씨(榮國夫人楊氏영국부인 양씨중국어, 579년~670년) - 수나라 재상 양달의 딸.

- 친언니: 한국부인 무순(韓國夫人한국부인 무순중국어, 623년~665년) - 측천무후의 권력 다툼 희생자.

- 조카: 위국부인 하란씨(魏國夫人賀蘭氏위국부인 하란씨중국어, ?년~666년) - 측천무후에게 독살된 것으로 추정.

- 조카: 하란민지(賀蘭敏之하란민지중국어, 642년~671년) - 측천무후에게 숙청됨.

- 남편/시아버지: 태종 이세민(李世民이세민중국어, 598년~649년) - 측천무후가 그의 후궁이었다.

- 남편: 고종 이치(李治이치중국어, 628년~683년) - 태종의 아들이자 측천무후의 남편.

- 장남: 이홍(李弘이홍중국어, 652년~675년) - 총명했으나 측천무후에게 독살된 것으로 추정.

- 장녀: 안정공주(安定公主안정공주중국어, 654년~654년) - 태어난 지 얼마 되지 않아 사망했으며, 측천무후가 황후 왕씨를 모함하기 위해 살해했다는 설이 있음.

- 차남: 이현(장회태자(章懷太子장회태자중국어, 655년~684년) - 능력은 있었으나 측천무후에게 숙청됨.

- 삼남: 중종 이현(李顯이현중국어, 656년~710년) - 측천무후에 의해 폐위되었다가 복위함.

- 손녀: 안락공주(安樂公主안락공주중국어, 684년~710년) - 중종의 딸.

- 사남: 예종 이단(李旦이단중국어, 662년~716년) - 측천무후에 의해 허수아비 황제가 되었다가 양위함.

- 손자: 현종 이융기(李隆基이융기중국어, 685년~762년) - 예종의 아들.

- 차녀: 태평공주(太平公主태평공주중국어, 665년~713년) - 측천무후의 총애를 받았으며, 후에 강력한 정치 세력으로 성장함.

- 양녀: 천금공주(千金公主천금공주중국어) - 고조의 딸. 측천무후에게 남총 설회의를 추천하는 등 권력 유지에 기여하여 숙청을 면함.

10. 대중문화 속 측천무후

측천무후는 중국 역사상 독보적인 여성 황제라는 점에서 수많은 소설, 영화, 드라마, 만화 등 대중문화의 소재가 되어왔다. 그녀는 종종 강력한 리더십과 지략을 가진 여걸로 묘사되기도 하고, 잔혹하고 냉혹한 독재자로 그려지기도 한다.

10.1. 소설

- 린위탕의 『여걸 측천무후』

- 쓰모토 요의 『측천무후』

- 샨사의 『여제 나의 이름은 측천무후』

- 하라 모모요의 『무측천』

- 모리후쿠 미야코의 『쌍자환기행』

- 조아라의 『남국의 신부 - 백제의 마지막 공부 부여란 그 애틋한 연가녀』

- 쑤퉁의 『측천무후』

10.2. 영화

- 「무측천」(1963, 홍콩) - 배우: 이려화

- 『적인걸 - 측천무후의 비밀』(2010, 중국·홍콩) - 배우: 유가령

- 『적인걸 2: 신도해왕의 비밀』(2013, 중국·홍콩) - 배우: 유가령

- 『적인걸 3: 사대천왕』(2018, 중국) - 배우: 유가령

10.3. 드라마

- 「무측천」(1984) - 배우: 펑바오바오

- 『측천무후』(1985, 대만) - 배우: 판잉쯔

- 「무측천」(1995, 중국) - 배우: 류샤오칭

- 「대명궁사」(2000, 중국) - 배우: 구이얄레이

- 『여황제 무측천』(2003, 대만) - 배우: 자징원

- 『연개소문』(SBS, 2006~2007) - 배우: 장은비

- 『대조영』(KBS, 2006~2007) - 배우: 양금석

- 『무측천비사』(2011, 중국) - 배우: 인타오, 류샤오칭, 쓰친가오와

- 『미인천하』(2011, 중국) - 배우: 장팅

- 「태평공주비사」(2012, 중국) - 배우: 리샹, 류위신

- 『당궁연』(2013, 중국) - 배우: 후이잉훙

- 「미인제조」(2014, 중국) - 배우: 덩추이원

- 「소년 신탐 적인걸」(2014, 중국) - 배우: 린신루

- 『무미랑전기』(2014~2015, 중국) - 배우: 판빙빙

- 『풍기화초: 궁중에 피어난 유리색 연애』(2021, 중국) - 배우: 스스

10.4. 만화

- 소노 사나에의 『레드 무단』

- 구라시나 료/미네 다케시의 『무측천: 세계 여제 열전』

11. 연호

측천무후는 재위 기간 동안 여러 차례 연호를 변경하였다. 아래 표는 그녀의 연호를 정월(11월)과 정월(1월) 기준으로 나누어 보여준다.

11.1. 정월(11월)

| 측천무후 | 서력(西曆) | 간지(干支) | 연호(年號) |

|---|---|---|---|

| 원년 | 689년 11월 ~ 690년 10월 | 경인(庚寅) | 천수(天授) |

| 2년 | 690년 11월 ~ 691년 10월 | 신묘(辛卯) | 천수(天授) 2년 |

| 3년 | 691년 11월 ~ 692년 10월 | 임진(壬辰) | 천수(天授) 3년 |

| 4년 | 692년 11월 ~ 693년 10월 | 계사(癸巳) | 장수(長壽) 2년 |

| 5년 | 693년 11월 ~ 694년 10월 | 갑오(甲午) | 장수(長壽) 3년 |

| 6년 | 694년 11월 ~ 695년 10월 | 을미(乙未) | 증성(證聖) 원년 |

| 7년 | 695년 11월 ~ 696년 10월 | 병신(丙申) | 천책만세(天冊萬歲) 2년 |

| 8년 | 696년 11월 ~ 697년 10월 | 정유(丁酉) | 만세통천(萬歲通天) 2년 |

| 9년 | 697년 11월 ~ 698년 10월 | 무술(戊戌) | 성력(聖曆) 원년 |

| 10년 | 698년 11월 ~ 699년 10월 | 기해(己亥) | 성력(聖曆) 2년 |

| 11년 | 699년 11월 ~ 700년 12월 | 경자(庚子) | 성력(聖曆) 3년 |

11.2. 정월(1월)

| 측천무후 | 11년 | 12년 | 13년 | 14년 | 15년 | 16년 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 서력 | ||||||

| 간지 | ||||||

| 연호 |