1. 개요

로버트 브룸(Robert Broom, Robert Broom영어)은 스코틀랜드 태생의 남아프리카 의사이자 고생물학자로, 특히 고인류학 분야에서 지대한 공헌을 했다. 1866년 스코틀랜드 페이즐리에서 태어나 글래스고 대학교에서 의학 및 과학 교육을 받았다. 1897년 남아프리카에 정착한 그는 스텔렌보스 대학교에서 동물학 및 지질학 교수로 재직하며 진화론을 적극적으로 옹호했다. 초기에는 포유류형 파충류인 테랍시드 연구에 집중했으나, 레이먼드 다트의 타웅 아동 발견 이후 고인류학으로 관심을 돌렸다.

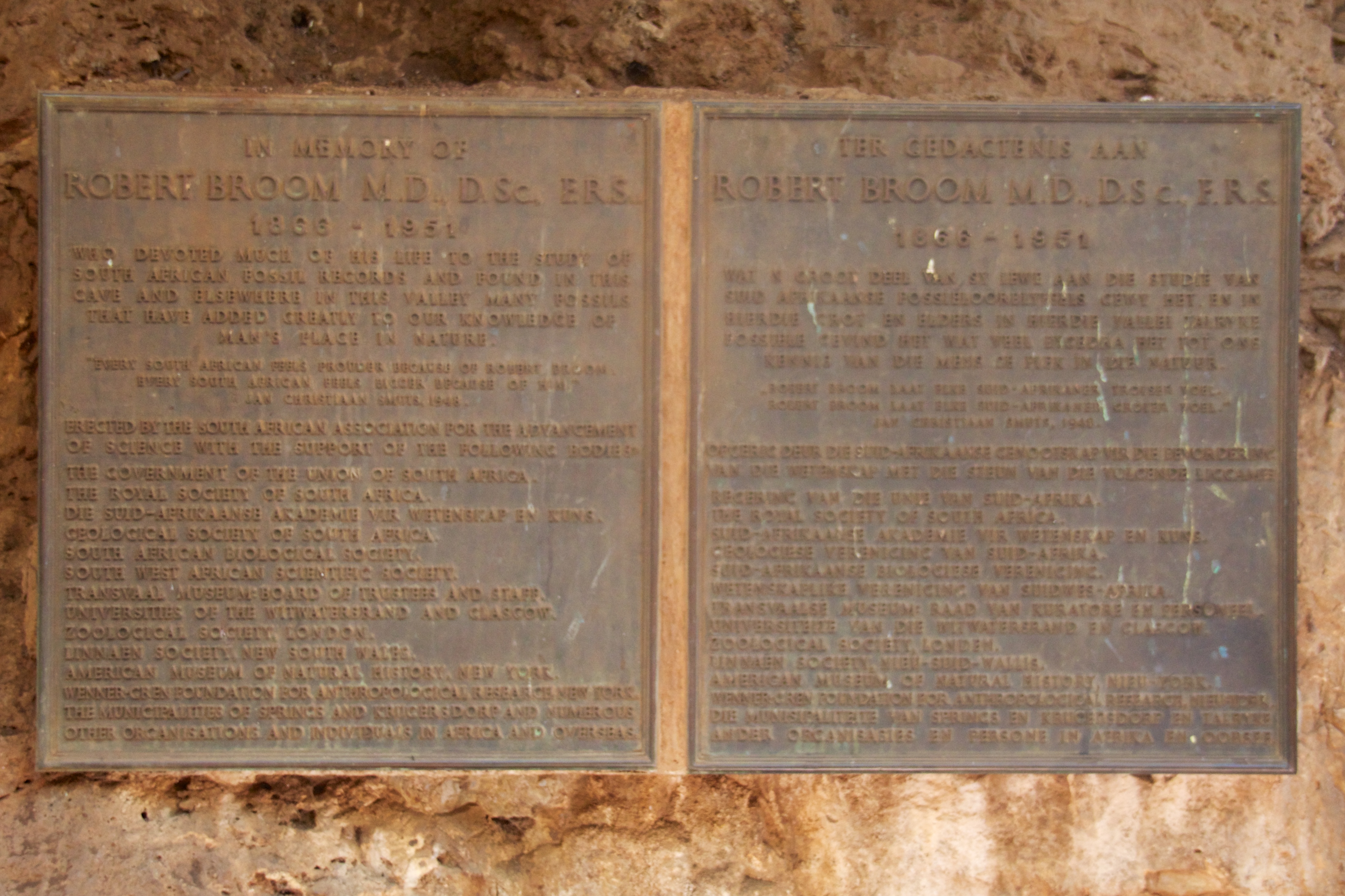

브룸은 남아프리카의 스테르크폰테인, 크롬드라이, 스와트크란스 등지에서 중요한 초기 인류 화석들을 발굴했다. 특히 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스의 두개골 화석인 '미세스 플레스'와 파란트로푸스 로부스투스의 첫 발견은 그의 가장 큰 업적으로 꼽힌다. 이 발견들은 초기 인류의 직립 보행 증거를 제시하며 인류 진화 연구에 결정적인 기여를 했다. 학문적 업적 외에도 그는 영적 진화론을 신봉하고 다윈주의에 비판적 시각을 가졌으며, 코이산족에 대한 논란의 여지가 있는 인류학적 연구로 비판을 받기도 했다. 그의 공헌은 왕립 학회 회원 자격 및 다수의 과학 메달 수상으로 인정받았다. 1951년 프리토리아에서 사망했으며, 그의 이름은 여러 생물 종의 학명에 기념되고 있다.

2. 초기 생애 및 교육

로버트 브룸은 1866년 11월 30일 스코틀랜드 렌프루셔 페이즐리의 백 스네든 스트리트 66번지에서 태어났다. 그의 아버지 존 브룸은 캘리코 프린트 및 페이즐리 무늬 숄 디자이너였고, 어머니는 아그네스 헌터 시어러였다. 그는 가난한 가정에서 자랐으며, 글래스고 대학교에 진학하여 의학을 전공했다. 대학에서 그는 산부인과를 전문으로 공부했으며, 교수의 조수로 활동하며 전 세계를 여행하기도 했다. 1895년 의학 학위를 취득한 후, 그는 의사로서 생계를 유지하며 오스트레일리아로 건너갔다. 오스트레일리아에서 그는 그곳에 서식하는 독특한 야생동물들을 접하며 포유류의 기원에 대한 깊은 관심을 갖게 되었다. 1905년에는 글래스고 대학교에서 이학박사(DSc) 학위를 받았다.

3. 남아프리카에서의 경력

브룸은 1897년 남아프리카 전쟁 직전에 남아프리카에 정착했다. 그는 1903년부터 1910년까지 스텔렌보스의 빅토리아 칼리지(이후 스텔렌보스 대학교)에서 동물학 및 지질학 교수로 재직했다. 그러나 그는 진화론에 대한 강한 신념을 옹호하다가 이 직위에서 밀려나게 되었다. 이후 그는 테랍시드 화석이 풍부한 카루 지역에 의원을 개업하여 의사로서 활동했다. 1934년에는 의사직에서 은퇴하고 프리토리아의 트란스발 박물관에 고생물학 조수로 합류했다. 또한 그는 케이프타운의 남아프리카 박물관에서 척추동물 고생물학 큐레이터를 역임했다.

3.1. 의학 활동

브룸은 오스트레일리아와 남아프리카의 카루 지역에서 의사로 활동하며 생계를 유지했다. 그는 환자들을 치료하고 지역 사회에 기여했으며, 특히 테랍시드 화석이 풍부한 카루 지역에서 활동하며 고생물학 연구를 병행했다. 1934년에는 의사직에서 은퇴하고 고인류학 연구에 전념하기 시작했다.

3.2. 학술 활동 및 교육

브룸은 1903년부터 1910년까지 스텔렌보스의 빅토리아 칼리지에서 동물학 및 지질학 교수로 재직했다. 이 기간 동안 그는 진화론을 강력히 주장하여 대학 내에서 어려움을 겪고 결국 직위에서 물러나게 되었다. 그는 이후 포유류형 파충류를 중심으로 한 고생물학 연구에 몰두하기 시작했다. 특히 테랍시드 화석과 포유류 해부학에 대한 지속적인 연구를 바탕으로 1920년 왕립 학회 회원으로 선출되었다. 1934년에는 트란스발 박물관의 고생물학 조수로 임명되어 인류 화석 발굴 팀에 합류했으며, 70세의 나이에도 불구하고 오스트랄로피테쿠스 연구를 시작하는 등 학문 발전에 크게 기여했다.

4. 고생물학 및 고인류학적 기여

로버트 브룸은 처음에는 테랍시드 연구로 명성을 얻었다. 그러나 1925년 레이먼드 다트가 타웅 아동 화석을 발견하고 오스트랄로피테쿠스를 발표하면서, 브룸은 고인류학에 대한 관심이 크게 증폭되었다. 당시 브룸의 경력은 끝난 것처럼 보였고 가난에 시달리고 있었는데, 다트가 얀 스머츠에게 그의 상황을 알리면서 1934년 남아프리카 공화국 정부의 압력을 통해 프리토리아의 트란스발 박물관에서 고생물학 조수직을 얻게 되었다. 이후 그는 요하네스버그 북서쪽의 돌로마이트 동굴, 특히 인류의 요람 세계유산의 일부인 스테르크폰테인 동굴에서 더 최근의 화석들을 탐사하기 시작했다. 그는 이 동굴들에서 많은 포유류 화석들을 기술했으며, 여러 호미닌 화석들을 식별했다.

4.1. 테랍시드 연구

브룸은 포유류형 파충류인 테랍시드 연구로 처음 알려졌다. 그는 평생 동안 369개의 테랍시드 모식표본을 기술했으며, 이를 168개의 새로운 속으로 분류했다. 그는 "위대한 카루 (특히 테랍시드) 고생물학자 중 한 명"으로 평가받았다. 그러나 그는 분류학에서 "분할자"(splitter스플리터영어)"라는 평판을 가지고 있었는데, 이로 인해 2003년 기준으로 그가 분류한 모식표본 중 약 57%만이 현재 유효한 것으로 간주되고 있다. 그는 포유류형 파충류에 대한 연구에 깊이 몰두했으며, 이는 포유류의 기원을 이해하는 데 중요한 기여를 했다.

4.2. 고인류학으로의 전환

1925년 레이먼드 다트가 타웅 아동 화석(어린 오스트랄로피테쿠스)을 발견하고 발표하자, 브룸의 고인류학에 대한 관심은 크게 고조되었다. 그는 다트의 발견을 높이 평가했으며, 자신도 오스트랄로피테쿠스에 강한 흥미를 보였다. 1934년 의사직에서 은퇴한 그는 트란스발 박물관에 합류하여 인류 화석 발굴 팀에 참여했다. 1936년, 70세의 나이로 오스트랄로피테쿠스 연구를 시작하며 남아프리카의 돌로마이트 동굴에서 초기 인류 화석 탐사 활동을 본격적으로 시작했다.

4.3. 주요 화석 발견

1934년 이후 브룸은 존 T. 로빈슨과 함께 스테르크폰테인, 크롬드라이, 스와트크란스 등지에서 일련의 놀라운 발견들을 이루었다. 그는 이 동굴들에서 여러 호미닌 화석들을 식별했으며, 특히 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스의 두개골인 '미세스 플레스'와 파란트로푸스 로부스투스의 첫 발견은 그의 가장 중요한 업적으로 평가된다.

4.3.1. 미세스 플레스 (오스트랄로피테쿠스 아프리카누스)

1947년 브룸과 그의 동료들은 스테르크폰테인에서 거의 완전한 암컷 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스의 두개골을 발굴했다. 브룸은 이 화석에 '미세스 플레스'(Mrs. Ples)라는 별명을 붙였다. 이 화석은 이후 성체 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스로 분류되었다.

4.3.2. 파란트로푸스 로부스투스

1937년 브룸은 크롬드라이에서 그의 가장 유명한 발견인 파란트로푸스 로부스투스 화석을 발굴하며 강건형 호미닌 속인 파란트로푸스를 정의했다. 이는 브룸의 가장 큰 공적으로 여겨진다. 그는 스와트크란스 채석장에서 발견된 각력암에서도 이 새로운 종의 화석을 발견했다.

4.3.3. 기타 초기 인류 화석

브룸은 스테르크폰테인에서 6개의 호미닌 파편을 포함한 여러 화석들을 발견했으며, 이를 '플레시안트로푸스 트란스발렌시스'(Plesianthropus transvaalensis영어)라고 명명했으나, 이는 나중에 성체 오스트랄로피테쿠스 아프리카누스로 분류되었다. 또한 그는 오스트랄로피테쿠스의 직립 보행을 시사하는 부분적인 골격을 발견했다. 1947년에는 미세스 플레스와 함께 갈비뼈와 대퇴골 일부도 발견했다. 1948년에는 스테르크폰테인 근처의 스와트크란스에서 오스트랄로피테쿠스 속과는 다른 호모 에렉투스의 화석을 발견하기도 했다.

4.4. 초기 인류 진화 연구에 대한 기여

브룸의 발견들은 레이먼드 다트가 타웅 아동을 인류의 조상으로 주장한 것을 뒷받침하는 데 크게 기여했다. 특히 '미세스 플레스'와 함께 발견된 부분적인 골격은 오스트랄로피테쿠스가 직립 보행을 했음을 시사하는 중요한 증거가 되었다. 1947년 영국의 과학자 윌프레드 르 그로스 클라크가 다트가 발굴한 화석을 조사하여 공식적으로 유인원 화석임을 확인하면서, 오스트랄로피테쿠스가 인류의 조상임이 대중적으로 인정받게 되었다. 브룸은 이후 남은 생애를 이들 유적지를 탐사하고 그곳에서 발견된 수많은 초기 호미닌 유해를 해석하는 데 바쳤다. 그는 오스트랄로피테쿠스아과(Australopithecinae)를 제안한 저서 남아프리카 화석 유인원, 오스트랄로피테쿠스(The South Africa Fossil Ape-Men, The Australopithecinae)로 1946년 미국 국립 과학원으로부터 대니얼 기로드 엘리엇 메달을 수상했다.

5. 사상 및 철학

브룸은 비국교도였으며, 초자연 현상과 영성주의에 깊은 관심을 가졌다. 그는 다윈주의와 유물론에 대해 비판적인 시각을 가지고 있었다.

5.1. 영적 진화론

브룸은 영적 진화론의 신봉자였다. 그의 저서 인류의 출현: 우연인가 설계인가?(The Coming of Man: Was it Accident or Design?, 1933)에서 그는 동물과 식물이 우연히 발생하기에는 너무 복잡하므로 "영적인 힘"이 진화를 이끌었다고 주장했다. 브룸에 따르면, 적어도 두 가지 종류의 영적인 힘이 존재하며, 심령술사들은 이를 볼 수 있다고 믿었다. 그는 '미세스 플레스' 두개골을 발견한 후, 무작위로 발굴했느냐는 질문에 영혼들이 자신에게 발견할 곳을 알려주었다고 답하기도 했다.

5.2. 진화에 대한 관점

브룸은 진화 과정에 계획과 목적이 있다고 주장했다. 그는 호모 사피엔스의 출현이 진화의 궁극적인 목적이라고 보았다. 브룸은 "대부분의 진화는 인간을 결과로 낳고, 다른 동식물들이 인간이 살기에 적합한 세상을 만들도록 계획된 것처럼 보인다"고 말했다. 이는 다윈주의의 무작위적인 자연 선택에 기반한 진화론과는 대조되는 그의 독특한 관점을 보여준다.

6. 코이산족 연구

브룸은 코이산족에 대한 특별한 관심을 가지고 있었으며, 이는 그들의 유해를 수집하는 방식으로 나타났다. 그는 최근 사망한 사람들의 유해뿐만 아니라 오래된 무덤을 파헤쳐 유해를 수집하기도 했다. 브룸은 1897년 남아프리카로 이주한 직후부터 현대 인류의 유해를 수집하기 시작했다. 그 해 그는 포트 놀로스 주변에서 가뭄으로 사망한 세 명의 고령 '호텐토트'(Hottentot호텐토트영어) 사람들의 유해를 수집했으며, "그들의 머리를 잘라 부엌 스토브 위 파라핀 통에 넣고 삶았다"고 진술했다. 이 두개골들은 나중에 7개월 된 태아의 유해(브룸이 뇌를 따로 보존)와 함께 에든버러 대학교 의과대학으로 보내졌다.

브룸은 또한 사망한 죄수들의 유해를 확보하기도 했다. 그는 "죄수가 죽고 그의 골격을 원한다면 아마 두세 가지 규정이 방해가 되겠지만, 열정적인 사람은 그런 규정에 신경 쓰지 않는다"고 말했다. 브룸은 자신의 정원에 여러 시신을 묻어 부패하도록 둔 다음 나중에 뼈를 수습했다고 밝혔다. 여기에는 더글러스 감옥에 수감되었던 두 남성의 유해가 포함된다. 한 명은 18세의 !오라족 남성 안드레아스 링크스(Andreas Links, MMK 264로 분류)였고, 다른 한 명은 랑에베르크 출신의 18세 '부시맨'(bushman부시맨영어)으로, 브룸의 요청으로 살아있을 때 사진이 촬영되었는데 이는 정책에 위배되는 행동이었다. 이 두 남성의 골격은 1921년 맥그리거 박물관 소장품에 추가되었다.

브룸은 1907년에 코이산족을 "퇴화한"(사회적 퇴화) "타락한 인종"으로 묘사하며, 그들이 "피라미드를 건설한 인종"과 "몽골로이드"의 후손이지만 남아프리카의 더운 기후 때문에 "퇴화했다"고 추측했다. 그의 후기 저작에서는 코이산족을 부시맨, 호텐토트, 코라나의 세 "인종"으로 나누었으며, 이는 가상의 유형학적 차이에 기반한 것이었다. 코라나 인종의 모식표본은 링크스의 골격이었다. 다른 동시대 인류학자들은 이 분류 체계, 특히 코라나 인종에 대해 의문을 제기했으며, 브룸은 나중에 자신이 "코라나를 발명했다"고 말하기도 했다. 오늘날 이러한 모든 유형학적 인종 분류 체계는 모호한 기준에 기반하여 경직된 분류를 초래하고 궁극적으로 자의적이라는 이유로 신뢰성을 잃었다. 해부학자 고란 스트르칼(Goran Štrkalj)은 "브룸의 인류학 연구는 당시의 인종차별적 고정관념과 편견에 영향을 받았음이 분명하다"고 비판적으로 평가했다.

7. 수상 및 인정

브룸의 학문적 업적은 다양한 학술 단체의 회원 자격과 주요 과학 메달 수상을 통해 사회적으로 인정받았다.

7.1. 회원 자격

브룸은 1920년 왕립 학회(FRS)의 회원으로 선출되었으며, 왕립 에든버러 학회(FRSE)의 회원 자격도 획득했다. 이는 그의 테랍시드 연구와 포유류 해부학에 대한 지속적인 연구의 결과였다.

7.2. 주요 과학 메달

그는 다음과 같은 주요 과학 메달들을 수상했다.

- 크루니언 메달 (1913년)

- 로열 메달 (1928년)

- 대니얼 기로드 엘리엇 메달 (1946년) - 저서 남아프리카 화석 유인원, 오스트랄로피테쿠스(The South Africa Fossil Ape-Men, The Australopithecinae)로 수상.

- 월러스턴 메달 (1949년)

8. 저술

브룸은 수백 편의 과학 저널 논문을 발표했으며, 여러 중요한 학술 저서들을 집필했다. 그의 저술은 테랍시드 연구에서부터 인류 진화에 이르기까지 광범위한 분야를 다루었다.

주요 논문:

- "남아프리카의 화석 파충류"(Fossil Reptiles of South Africa영어) (1905년, 남아프리카의 과학 수록)

- "카루 지층의 파충류"(Reptiles of Karroo Formation영어) (1909년, 케이프 식민지의 지질학 수록)

- "유대류 어깨띠의 발달 및 형태"(Development and Morphology of the Marsupial Shoulder Girdle영어) (1899년, 왕립 에든버러 학회 회보 수록)

- "북아메리카와 남아프리카의 페름기 파충류 비교"(Comparison of Permian Reptiles of North America with Those of South Africa영어) (1910년, 미국 자연사 박물관 회보 수록)

- "키노돈 파충류 두개골의 구조"(Structure of Skull in Cynodont Reptiles영어) (1911년, 동물학회 회보 수록)

- 남아프리카 화석 유인원, 오스트랄로피테쿠스(The South Africa Fossil Ape-Men, The Australopithecinae영어) (1946년)

주요 저서:

- 인간 골격의 기원: 인간 골학 입문(The origin of the human skeleton: an introduction to human osteology영어) (1930년)

- 남아프리카의 포유류형 파충류와 포유류의 기원(The mammal-like reptiles of South Africa and the origin of mammals영어) (1932년)

- 인류의 출현: 우연인가 설계인가?(The coming of man: was it accident or design?영어) (1933년)

- 남아프리카 화석 유인원: 오스트랄로피테쿠스아과(The South African fossil ape-man: the Australopithecinae영어) (1946년)

- 스테르크폰테인 유인원 플레시안트로푸스(Sterkfontein ape-man Plesianthropus영어) (1949년)

- 잃어버린 고리 찾기(Finding the missing link영어) (1950년)

9. 개인적인 삶

브룸은 1893년 어린 시절의 연인이었던 메리 베어드 베일리(Mary Baird Baillie영어)와 결혼했다. 그는 매우 독특하고 개성적인 인물로 알려져 있었다. 화석 발굴 현장에는 항상 정장을 입고 나타나는 것으로 유명했다. 70세가 넘어서도 세계적인 대발견을 이루어낸 그의 이러한 행동력은 높이 평가받고 있다.

10. 사망

로버트 브룸은 1951년 4월 6일 남아프리카 프리토리아에서 사망했다. 그는 사망 직전까지 오스트랄로피테쿠스아과에 대한 모노그래프를 완성했으며, 조카에게 "이제 끝났다... 나도 끝났다"("Now that's finished ... and so am I."영어)는 말을 남겼다고 전해진다.

11. 유산

로버트 브룸의 업적은 후대에 걸쳐 다양하게 기념되고 있다. 그의 이름은 여러 생물 종의 학명에 붙여져 그의 과학적 기여를 기리고 있다.

그의 이름이 붙여진 생물 종들은 다음과 같다.

- 오스트레일리아의 실뱀 종: Anilios broomi

- 트라이아스기 아르코사우루스형류 파충류: Prolacerta broomi

- 리네수쿠스과 양서류: Broomistega

- 페름기 디키노돈트: Robertia broomiana

- 밀레레티드과: Broomia

- 알로에 식물 종: Aloe broomii