1. 어원

게푠(Gefjon)의 이름(변형인 Gefjun 포함)의 어원은 오랫동안 논쟁의 대상이 되어왔다. 현대 학계에서는 '게프(Gef-)' 요소가 여신 프레이야의 수많은 이름 중 하나인 게픈(Gefn)의 '게프(Gef-)' 요소와 관련이 있다고 본다. 이는 아마도 '(번영이나 행복을) 주는 자'를 의미할 가능성이 높다. 두 이름 사이의 연관성 때문에 '게프윤'은 '주는 자'로 어원적으로 해석되기도 한다. '게프윤'과 '게픈'이라는 이름은 모두 마트론 신앙 집단인 알라가비아에(Alagabiae) 또는 올로가비아에(Ollogabiae)와 관련이 있다.

앨버트 뮤레이 스터터번트(Albert Murey Sturtevant)는 '-운(-un)'이라는 접미사를 포함하는 다른 여성 고유 명사가 '뇌른(Njǫr-un)'뿐이라고 지적한다. 이 이름은 《나프나툴루르(Nafnaþulur)》와 '헤이티(kvenna heiti ókend)'에만 기록되어 있다. '뇌르(-Njǫr-)' 어간이 무엇을 나타내든 (아마도 '네르투스(Ner-þuz)'처럼 '*네르-(*ner-)'일 가능성이 있음), 'n-'과 '운(-un)' 접미사의 추가는 '게프-ㄴ(Gef-n)'과 '게프윤(Gefj-un)'의 관계와 정확히 일치하는 것으로 보인다(뇌르-ㄴ(Njǫr-n) : 뇌르-운(Njǫr-un) 참조). 이름의 접미사는 '결합된 것'을 의미하는 노르드어 '회인(hjón)'에서 유래했을 수 있으며, 이는 가정을 의미하거나, 연인, 심지어는 배의 선원, 특히 스키이드(skeið)의 선원을 의미하기도 한다.

핀란드어 단어 '카피오트(kapiot)'는 '신부의 의상, 지참금'을 의미하며 게푠의 이름에서 유래했을 수 있다.

2. 신화적 기록

게푠은 다양한 고대 노르드 문헌에 기록되어 있으며, 각 문헌에서 그녀의 신격과 역할에 대한 독특한 측면을 보여준다.

2.1. 고 에다

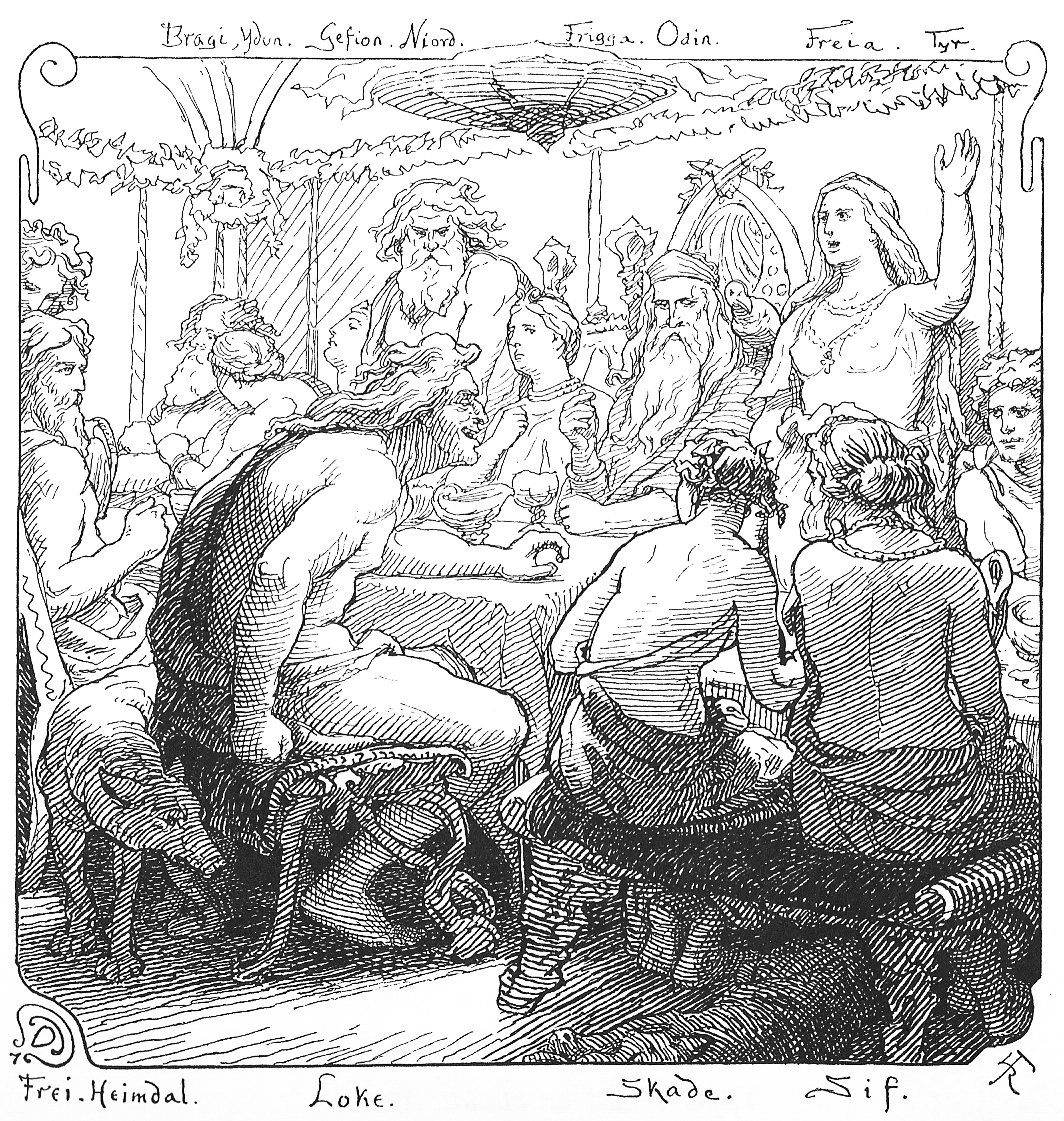

《고 에다》에서는 게푠이 오직 시 《로키의 입씨름(Lokasenna)》의 세 스탠자에서만 등장한다. 여기서 게푠은 만찬에서 로키와 대화를 나누고, 신 오딘은 게푠을 변호한다. 로키와 여신 이둔 사이에 설전이 있은 후, 게푠은 로키가 왜 모여 있는 신들 사이에 부정적인 분위기를 가져오려 하는지 질문한다.

인용문은 다음과 같이 번역된다.

- 게푠: "두 에시르 신이여, 어찌 이곳에서 비난하는 말로 다투려 하는가? 로프트(로키)는 자신이 미혹되어 운명에 떠밀리는 것을 알지 못하는구나." (벤자민 소프 번역)

- 게프윤: "두 신들이여, 어찌하여 독설로 이곳에서 우리 사이에 증오를 일으키려 하는가? 로키는 자신의 추악한 조롱으로 유명하며, 하늘의 거주자들을 미워한다." (헨리 아담스 벨로우스 번역)

위 스탠자의 마지막 두 줄은 번역에 따라 크게 달라진다. 헨리 아담스 벨로우스는 이 두 줄의 원고 텍스트가 "혼란스럽다"며 그 결과 "자유롭게 수정되었다"고 언급한다. 다음 스탠자에서 로키는 게푠에게 답하는데, 젊은 남성이 그녀에게 목걸이를 주었고, 게푠이 이 젊은이와 잠자리를 가졌다고 언급한다.

- 로키: "조용히 해라, 게프윤! 이제 내가 말해주마, 저 아름다운 젊은이가 어떻게 네 마음을 타락시켰는지, 그는 네게 목걸이를 주었고, 너는 그의 주위에 몸을 휘감았지 않는가?" (벤자민 소프 번역)

- 로키: "조용히 해라, 게프윤! 이제 내가 말하리라, 누가 너를 악한 삶으로 이끌었는지; 그 아름다운 소년이 빛나는 목걸이를 주었고, 너는 그의 다리에 몸을 기대었지." (헨리 아담스 벨로우스 번역)

오딘이 개입하여, 로키가 게푠의 분노를 자초할 정도로 완전히 미쳤다고 말한다. 오딘은 게푠이 자신만큼이나 인류의 운명을 잘 알고 있다고 덧붙인다.

- 오딘: "로키, 너는 미쳐 날뛰며 제정신이 아니구나, 게프윤의 분노를 자초하다니; 모든 인간의 운명을, 나는 그녀가 나만큼이나 철저히 안다고 생각한다." (벤자민 소프 번역)

- 오딘: "로키, 너는 미쳤고 지혜가 부족하구나, 게프윤의 분노를 일으키다니; 그녀는 모든 이에게 정해진 운명을 본다. 나처럼 말이다." (헨리 아담스 벨로우스 번역)

2.2. 신 에다

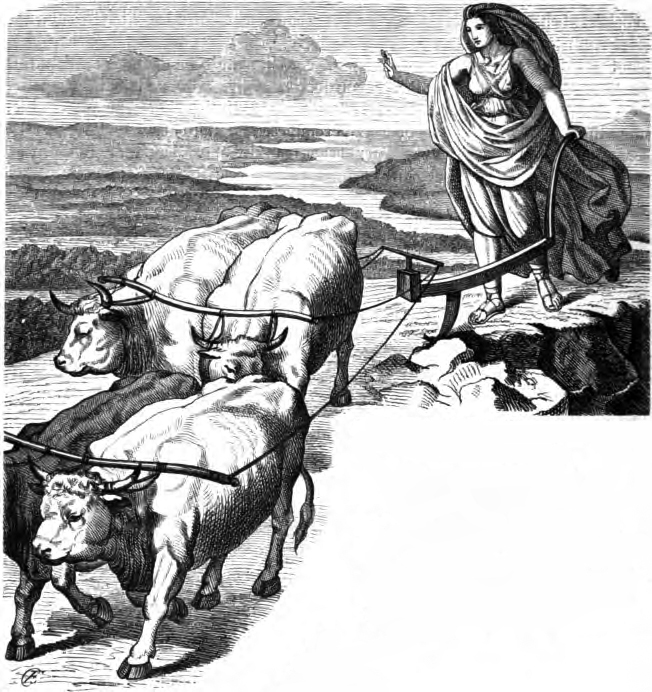

《신 에다》의 《길피의 속임수(Gylfaginning)》는 길피 왕이 한때 "지금의 스웨덴이라고 불리는 곳"의 통치자였으며, "어떤 방랑하는 여성에게 그의 환대에 대한 보상으로 하루 낮밤 동안 네 마리 황소가 쟁기질할 수 있는 만큼의 경작지"를 주었다는 이야기로 시작한다. 이 여성은 "아스 신족의 일족"이었고 그녀의 이름은 게프윤이었다. 게프윤은 북쪽 요툰헤임에서 네 마리의 황소를 데려왔다. 이 황소들은 요툰(이름은 언급되지 않음)과의 사이에서 낳은 그녀의 아들들이었다. 게프윤의 쟁기는 "너무나 세게 깊이 파고들어 땅을 뿌리째 뽑아냈고, 황소들은 그 땅을 서쪽 바다로 끌고 가서 어떤 해협에서 멈추었다." 게프윤은 그곳에 땅을 놓고 셸란이라는 이름을 붙였다. 땅이 파헤쳐진 곳에는 호수가 남았다. 스노리에 따르면, 그 호수는 현재 스웨덴의 멜라렌호로 알려져 있으며, 이 호수의 물길은 셸란의 곶과 평행을 이룬다고 한다. 하지만 이는 베네른호에 훨씬 더 잘 들어맞기 때문에, 이 신화는 원래 멜라렌호가 아닌 베네른호에 대한 이야기였을 가능성이 크다.

이 산문 기록은 9세기 스칼드 브라기 보다손(Bragi Boddason)의 작품으로 알려진 스탠자를 인용하고 있다.

"게프윤은 길피에게서, 기꺼이 값을 매길 수 없는 땅을 끌어냈다. 덴마크의 증가, 재빠른 발굽의 황소들로부터 솟아오르는 증기. 황소들은 이마의 달 여덟 개와 머리 넷을 지고, 풀이 무성한 섬의 넓은 균열 앞에서 끌고 갔다."

《길피의 속임수》 35장에서는 왕좌에 앉은 높으신 분, 그만큼 높으신 분, 세 번째 분(High, Just-As-High, and Third)이 여신들의 목록을 제시한다. 그분은 게프윤을 네 번째로 제시하며, 게프윤은 처녀이며 처녀로 죽은 모든 이들이 그녀를 시중든다고 말한다. 이와 관련하여 그분은 게프윤과 마찬가지로 여신 풀라도 처녀라고 언급한다. 《신 에다》의 책 《스칼드 문법(Skáldskaparmál)》의 시작 부분에서 게프윤은 흘레세이(Hlesey, 오늘날 덴마크의 레쇠) 섬에서 에기르를 위한 연회에 참석하는 아홉 여신 중 한 명으로 등재되어 있다. 32장에서는 게프윤이 에기르가 개최한 파티에 참석하는 여섯 여신 중 한 명으로 등재되어 있다. 75장에서는 게프윤이 27명의 아쉬니르(ásynjur) 이름 목록에 포함되어 있다. 또한 《스칼드 문법》 17장에 인용된 쇼돌프르 흐비니르(Þjóðólfr of Hvinir)의 스칼드 시 《하우스틀롱(Haustlöng)》에서는 볼바 그로아를 지칭하는 케닝(kenning)으로 '맥주 게프윤'이 사용되었다.

2.3. 헤임스크링글라

《헤임스크링글라》에 수록된 《윙글링 일족 사가(Ynglinga saga)》 5장에서는 에우헤메리즘적인 산문 기록이 게프윤에 대해 전한다. 오딘이 게프윤을 오덴세에서 "땅을 찾기 위해 해협을 넘어 북쪽으로" 보냈다고 한다. 그곳에서 게프윤은 길피 왕을 만났고 "그는 그녀에게 경작지를 주었다." 게프윤은 요툰헤임 땅으로 가서 그곳에서 요툰(이름은 언급되지 않음)과의 사이에서 네 아들을 낳았다. 게프윤은 이 네 아들을 황소로 변신시켜 쟁기에 매달고, 오덴세 맞은편 바다 서쪽으로 땅을 끌어냈다. 사가는 이 땅이 현재 셸란이라고 불리며, 게프윤이 오딘의 아들인 스쿌드르와 결혼했다고 덧붙인다. 그 후 두 사람은 레이레에 거주했다. 게프윤이 셸란을 형성하기 위해 가져간 땅이 있던 자리에는 뢰그린(Lögrinn)이라는 호수가 남았는데, 이 사가는 뢰그린 호수의 만들이 셸란의 곶에 해당한다고 주장한다. 이 이야기 뒤에는 《길피의 속임수》에서 사용된 것과 동일한 브라기 보다손이 지은 스칼드 시의 스탠자가 이어진다.

2.4. 볼사 사트르

게푠은 《볼사 사트르(Völsa þáttr)》에서 맹세의 대상으로 언급된다. 이 사트르에서 트랄(노예)의 딸이 마지못해 말의 잘린 페니스를 숭배하는 장면이 나온다.

- 고대 노르드어: Þess sver eg við Gefjun og við goðin önnur, að eg nauðug tek við nosa rauðum. Þiggi mörnir þetta blæti, en þræll hjóna, þríf þú við Völsa.

- 현대 영어 번역: "나는 게프윤과 다른 신들에게 맹세하건대, 내 뜻과는 달리 이 붉은 코를 만지리라. 거인 여신들이 이 신성한 물건을 받아들이기를, 하지만 이제, 부모의 노예여, 볼시를 잡으라."

2.5. 고전 신화와의 비교

게푠은 일부 고대 노르드어 라틴어 번역본에서 그리스 로마 신화 여신들의 이름에 대한 주석(gloss)으로 등장한다. 《브레타 사구르(Breta sögur)》(몬머스의 제프리의 《영국인의 역사(Historia Regum Britanniae)》에 기반함)를 포함한 여러 작품에서 여신 디아나는 '게프윤'으로 주석되어 있다. 《스티오른(Stjórn)》에서는 게프윤이 여신 아프로디테의 주석으로 나타난다. 다른 작품들에서는 게프윤이 여신 아테나와 베스타의 주석으로 사용되었다.

3. 신격과 상징

게푠은 다양한 신화적 역할과 상징적 의미를 지닌 여신이다. 그녀의 가장 잘 알려진 면모는 쟁기질과 토지 형성 신화에 연결되며, 처녀성과 예언 능력도 그녀의 중요한 특징으로 언급된다.

3.1. 셸란섬 창조 신화

게푠은 스웨덴의 땅을 쟁기질로 떼어내어 덴마크의 셸란섬을 만들었다는 대표적인 신화로 잘 알려져 있다. 이 신화에 따르면, 길피 왕은 게푠에게 하루 낮밤 동안 네 마리의 황소가 쟁기질할 수 있는 만큼의 땅을 주기로 약속했다. 게푠은 요툰헤임에서 낳은 네 아들을 황소로 변신시켜 이들을 쟁기에 매달고 땅을 파헤쳤다. 그녀의 황소들은 쟁기질을 매우 강하고 깊게 하여 땅덩어리를 뿌리째 뽑아냈고, 이 땅을 서쪽 바다로 끌고 가서 셸란섬을 형성했다. 땅이 떼어진 자리에는 스웨덴의 멜라렌호가 남았다고 전해지며, 멜라렌호의 만곡부와 셸란섬의 곶이 서로 닮아 있다는 이야기는 이 신화에 지리적 연관성을 부여한다. 다만, 이 지리적 특징은 멜라렌호보다는 베네른호에 더 잘 들어맞아, 원래 신화는 베네른호에 대한 것일 수 있다는 학설도 있다.

3.2. 처녀성과 동반자

게푠은 《신 에다》의 《길피의 속임수》에서 처녀신으로 묘사된다. 이 문헌에 따르면 게푠은 스스로 처녀일 뿐만 아니라, 처녀로 죽은 모든 이들이 그녀의 수행자가 되어 그녀를 섬긴다고 한다. 이는 게푠이 순결과 정절의 상징적인 의미를 지닐 수 있음을 보여준다. 그러나 이러한 묘사는 《고 에다》의 《로키의 입씨름》에서 로키가 게푠이 젊은 남성과의 성적 관계를 가졌다고 비난하는 대목이나, 《헤임스크링글라》에서 그녀가 스쿌드르 왕과 결혼했다고 기록된 부분과 모순되는 것처럼 보인다. 이러한 문헌상의 불일치는 학자들 사이에서 게푠의 신격과 그녀의 역할에 대한 다양한 해석을 불러일으키는 주제가 된다.

3.3. 결혼과 가족

게푠의 결혼과 자녀에 대한 기록은 신화마다 다르게 나타난다. 《헤임스크링글라》의 《윙글링 일족 사가》에 따르면, 게푠은 덴마크의 전설적인 왕 스쿌드르와 결혼했으며, 그들은 레이레에 거주했다고 전해진다. 이는 그녀가 단지 독립적인 여신이 아니라, 왕실 혈통의 조상이 되는 역할을 수행했음을 시사한다. 반면, 셸란섬 창조 신화에서는 게푠이 요툰헤임의 요툰과의 사이에서 네 명의 아들을 낳았다고 언급된다. 이 아들들은 그녀가 쟁기질을 위해 황소로 변신시킨 존재들이며, 이 황소들이 셸란섬을 만들어낸 주요 동력이 되었다. 따라서 게푠은 어머니로서의 면모와 함께, 창조적인 힘의 근원으로서의 역할도 겸비하고 있음을 알 수 있다. 그녀의 가족 관계는 신화적 이야기 속에서 그녀의 다면적인 신격을 형성하는 중요한 요소로 작용한다.

3.4. 예언 능력 및 기타 특성

게푠은 다른 신화적 특성 중에서도 특히 예언 능력을 지닌 것으로 언급된다. 《고 에다》의 《로키의 입씨름》에서 오딘은 로키에게 게푠의 분노를 사는 것은 어리석은 일이라고 경고하며, 그녀가 "모든 인간의 운명을 자신만큼이나 철저히 알고 있다"고 말한다. 이는 게푠이 단순한 대지의 여신을 넘어, 운명과 지식의 영역에까지 영향을 미치는 중요한 신격임을 암시한다. 그녀의 이러한 특성은 그녀가 인간의 미래를 꿰뚫어 볼 수 있는 능력을 가졌으며, 이는 그녀의 신성한 지위를 더욱 공고히 한다. 이외에도 그녀는 황소로 변한 아들들과 함께 땅을 개간하고 새로운 대지를 창조하는 능력을 지니고 있으며, 이는 그녀가 단순한 농업의 여신을 넘어 지형을 변화시키는 강력한 힘의 소유자임을 보여준다.

4. 학술적 해석 및 이론

학자들은 게푠의 신격과 신화에 대해 다양한 학설과 해석을 제시하며, 그녀의 다면적인 역할과 다른 신들과의 관계를 탐구하고 있다.

4.1. 풍요 및 대지와의 연관성

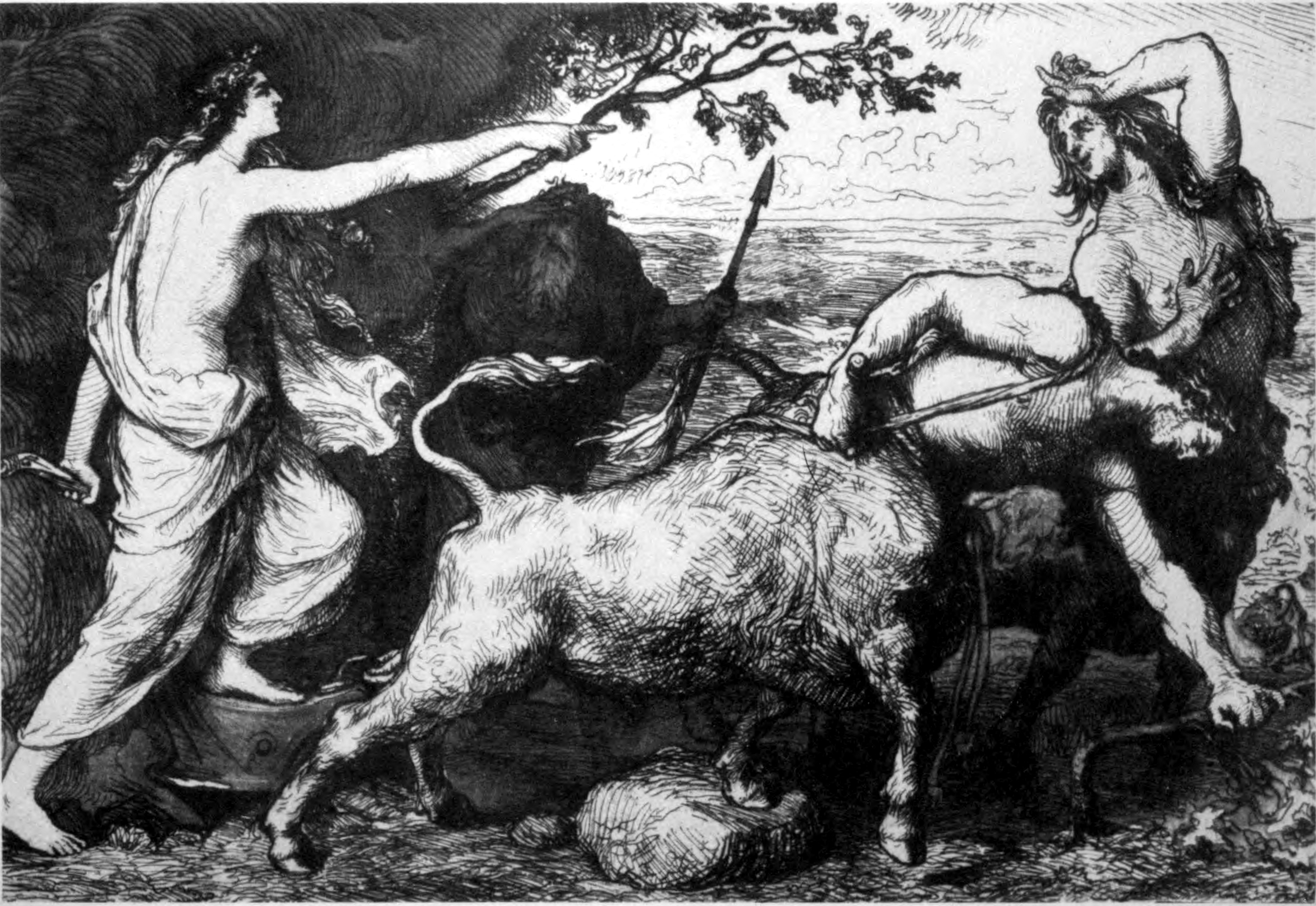

게푠은 쟁기질, 풍요, 농경 의례, 그리고 대지 및 물의 여신과 깊이 연관되어 해석된다. 고대 전설과 민담에서는 제한된 시간 안에 쟁기질 등을 통해 최대한 많은 땅을 얻으려는 남성 또는 여성의 이야기가 반복적으로 등장한다. 이러한 모티프는 리비우스의 서기 1세기 기록, 기원전 5세기 그리스 역사가 헤로도토스, 그리고 북유럽 민담에서도 확인된다. 덴마크 윌란반도의 여섯 이야기와 독일의 한 이야기에서는 리비우스의 기록과 유사하게 쟁기가 사용되지만, 종종 걷거나 말을 타는 방식으로 조건이 충족되기도 한다.

힐다 엘리스 데이비드슨은 아이슬란드의 한 이야기를 인용하는데, 남편이 항해 중에 사망한 한 여성 정착자가 "어린 암소를 몰고 땅 주위를 돌며 자신의 땅에 대한 소유권을 확립했다"는 내용이다. 데이비드슨은 《란드나무보크(Landnámabók)》에 따르면 이것이 여성이 땅을 주장하는 인정된 방법으로 기록되어 있으며, "그녀는 봄날 해 뜨는 시간부터 해 질 녘까지 이런 방식으로 둘러쌀 수 있는 것 이상을 소유할 수 없었다"고 상세히 설명한다. 데이비드슨은 이것이 법적 요구 사항이라기보다는 "새로운 땅을 차지할 때 남성들이 불을 피우는 관습처럼 땅을 인수하는 의식처럼 들린다"며 "여성들의 관습이 풍요의 여신과 관련이 있었을 가능성이 있다"고 말한다. 또한 셸란섬이 덴마크에서 가장 비옥한 지역이라는 점도 지적한다.

데이비드슨은 19세기 북유럽과 동유럽에서 기록된 쟁기와 관련된 민속 관습들을 이교 시대의 게푠과 관련된 관습과 연관시킨다. 동유럽 러시아에서는 심각한 질병이 발생했을 때 머리를 풀고 흰옷을 입은 여성들이 모여 쟁기를 세 번 마을 주위에 끌고 다니는 관습이 기록되어 있다. 서유럽, 특히 영국에서는 크리스마스 휴가 후 쟁기 월요일(Plough Monday)에 봄 파종을 준비하는 연례 쟁기질 의식이 열린다. 젊은 남성 무리들이 쟁기를 끌고 다니며 다양한 이름을 취했다. 데이비드슨은 "거인 아들들을 황소로 변신시킨 게푠은 이런 종류의 의식에 적합한 수호신으로 보인다"고 말한다.

데이비드슨은 독일 신화와 관련 없는 전통에서도 유사한 요소와 평행을 찾는데, 예를 들어 19세기에 기록된 웨일스의 호수의 여인에 대한 민담이 있다. 이 이야기에서 여인은 지역 농부와의 결혼에 동의한 후 물속에서 "경이로운 소떼"를 데리고 나온다. 몇 년 후, 농부는 그녀가 정해준 조건을 무심코 어기게 된다. 그 결과 여인은 호수 아래 자신의 거처로 돌아가며, 소들을 이름으로 부르며 함께 가자고 부른다. 이야기의 한 버전에서는 여인이 6마일 떨어진 밭에서 쟁기질하던 네 마리 회색 황소를 불러내고, 황소들은 쟁기를 끌고 따라왔으며, 쟁기가 만들어낸 땅의 틈이 한때는 선명하게 보였다고 한다. 1881년에 기록된 한 여성은 사람들이 8월 첫째 주 일요일에 호숫가에 모여 여인과 그녀의 황소들이 나타날 것을 알리는 징조로 물이 끓어오르는지 기다렸다고 회상했다. 데이비드슨은 "여기서도 초자연적인 여성이 물과 땅의 쟁기질 모두와 연결되어 있다"고 지적한다.

데이비드슨은 유럽의 게르만 지역에도 쟁기를 가지고 시골을 돌아다니는 초자연적인 여성들의 전통이 존재한다고 말한다. 서독과 중독의 홀데(Holde)와 홀레(Holle), 오스트리아, 스위스, 상부 독일의 페르히타(Berchte, Perchte) 등이 그 예시이다. 데이비드슨은 "이들은 흔히 쟁기를 가지고 시골을 돌아다녔다고 하는데, 이는 기독교 이전 시대에 땅에 축복을 내리던 풍요의 여신의 여정을 연상시키며, 이때는 수많은 작은 아이들을 동반하기도 했다. 이 아이들은 세례받지 않고 죽은 아이들이나 체인질링으로 대체된 인간의 자손이라고 제안되었지만, 태어나지 않은 영혼들이었을 가능성도 있다." 데이비드슨은 일부 지역 민담에서는 쟁기가 고장 나고, 초자연적인 여성이 도움을 주는 사람에게 나무 조각을 주는데, 이 조각이 나중에 금으로 변하는 이야기도 있다고 설명한다.

쟁기와 게푠에 대해 데이비드슨은 "쟁기를 가지고 시골을 돌아다니는 생각은 그것이 자비로운 여신의 선물인 행운과 번영을 가져다준다는 데 있는 것 같다. 따라서 게푠과 그녀의 쟁기는 땅과 물의 풍요와 관련된 여신 숭배의 큰 틀 안에 들어맞는다"고 결론짓는다.

4.2. 다른 여신들과의 관계

일부 학자들은 게푠과 여신 프리그 및 프레이야 사이에 유사성이 있다고 보고 연관성을 제안했다. 브리트-마리 내스트룀(Britt-Mari Näsström)은 게푠이 단순히 프레이야의 또 다른 측면이며, 《길피의 속임수》에서 로키가 프레이야와 잠자리를 가졌다고 비난하는 "하얀 젊은이"가 신 헤임달일 수 있다고 이론화한다.

힐다 엘리스 데이비드슨은 "게푠이 한때 북방의 강력한 여신의 한 측면, 즉 스칸디나비아 신화에서 오딘의 아내 프리그나 풍요의 신 프레이르의 누이인 프레이야로 나타나는 인물을 대표한다는 충분한 증거가 있는 것 같다"고 말한다. 그녀는 "신들, 거인, 드베르그 모두에게 욕망의 대상이었던 프레이야는 그리스의 아프로디테처럼 풍요를 나누어주고 남녀 간의 성적 사랑을 고취하는 역할을 했다"고 덧붙인다. 또한 데이비드슨은 "악셀 올릭(Axel Olrik)이 오래전에 지적했듯이, 우리는 게피온에 대해 아는 것이 거의 없으며, 그녀가 프리그나 프레이야와 동일시될 수 있을 가능성이 있다"고 말한다. 《신 에다》가 그녀를 사후 세계와 연관시킬 뿐만 아니라, "《로키의 입씨름》에서 로키는 게피온이 연인에게 보석을 받았다고 주장하는데, 이는 우리가 프레이야에 대해 아는 바와 매우 잘 들어맞는다"고 덧붙였다.

《로키의 입씨름》에서 프레이야와 게푠 사이에 유사점을 그리는 것에 대해 루돌프 시메크는 《로키의 입씨름》이 "후기 작품이며 비난이 너무나 전형적이어서 큰 무게를 가질 수 없다"고 말한다. 시메크는 그럼에도 불구하고, 설령 게푠이 프레이야와 동일시되지 않더라도, 게푠은 "그녀의 이름('주는 자')의 의미 때문에 여전히 '풍요와 보호의 여신' 중 하나로 간주될 수 있다"고 말한다.

4.3. 베오울프에 언급 가능성

게푠에 대한 언급은 고대 영어 서사시 《베오울프》의 다섯 구절(49행, 362행, 515행, 1394행, 1690행)에 나타날 수 있다. '바다, 대양'을 뜻하는 시적인 표현인 '게오폰(geofon)'이라는 단어는 고대 작센어 시 《헬리안트(Heliand)》의 '게벤(geƀen)'이라는 단어와 병행된다.

학자 프랭크 바탈리아(Frank Battaglia)는 이 구절들을 "게피온 구절"이라고 부르며 다음과 같은 질문을 던진다. "베오울프는 고대 게르만 이교의 대지모신에 반대하는가? 그러한 해석의 가능성은 초기 덴마크인들이 자신들의 여성 지하 신(chthonic deity)을 불렀던 이름인 '게피온'이 고대 영어 시에 다섯 번 등장할 수 있다는 발견에서 비롯된다." 바탈리아는 이어서 다음과 같이 이론화한다.

"다섯 게피온 구절은 여신 숭배에 적대적인 새로운 질서의 옹호를 강조하는 것처럼 보인다. 이 시에서 부계 혈통에 대한 정교한 주제적 진술로 보이는 점을 고려할 때, 새로운 질서는 친족 시스템의 변화 또한 수반했을 수 있다. 그렌델과 그렌델의 어미는 이전 모계 부족의 유형으로 볼 수 있다. 더 나아가 베오울프와 처음 두 괴물 사이의 투쟁 대상인 헤오로트 홀은 북게르만 민족 사이에서 새로운 계층 구조 사회 조직의 통합을 상징할 수 있다."

바탈리아는 만약 이 구절들이 게푠을 나타낸다면, 49행에 언급된 '게아폰(gēafon)'은 헤임스크링글라에서 게푠과 결혼했다고 묘사된 스쿌드르의 죽음에 대한 게푠의 슬픔을 직접적으로 언급하며, "앵글로-덴마크 청중을 위한 스쿌드르의 장례식에 대한 시에서 '게아폰'이라는 단어는 게푠을 연상시키지 않고서는 사용될 수 없었을 것"이라고 결론 내린다.

바탈리아는 362행('게오페네스 베강(Geofenes begang)')을 "게피온의 영역", 515행('게오폰 위둠 웨올(Geofon ȳðum wēol)')을 "게피온이 파도 속에서 솟구쳤다", 1394행('네 온 기페네스 그룬드, 가 새르 헤 빌레(nē on Gyfenes grund, gā þær hē wille)')을 "게피온의 땅에서조차도, 그가 가고 싶은 곳으로 가라", 그리고 1690행('기펜 게오텐데 기간테 키른(Gifen gēotende gīgante cyn;)')을 "게피온이 솟구쳐, 거인의 종족"으로 번역할 것을 제안한다.

학자 리처드 노스(Richard North)는 고대 영어 '게오폰(geofon)'과 고대 노르드어 '게프윤(Gefjun)' 그리고 프레이야의 이름 '게픈(Gefn)'이 모두 바다와 관련된 게르만 여신 '가비아(gabia)'라는 공통된 기원에서 유래했을 수 있으며, 그녀의 이름은 "주는 것"을 의미한다고 이론화한다.

4.4. 문헌상의 모순에 대한 논의

《길피의 속임수》에서 게푠이 처녀신으로 묘사되는 반면, 《로키의 입씨름》과 《헤임스크링글라》에서는 성적 관계(로키의 비난)와 결혼(스쿌드르 왕과의 결혼)이 암시되는 것처럼 보이는 모순에 대한 의문이 제기되어 왔다. 존 린도우는 《길피의 속임수》에 나오는 게푠/길피 이야기가 해당 작품의 필사본 중 한 분파에는 존재하지 않는다고 지적하며, "다른 필사본에서 길피가 이 이야기 직후에 다시 등장한다는 사실은 이 이야기가 스노리(《신 에다》와 《헤임스크링글라》의 저자)의 원래 텍스트의 일부가 아니라 후대 서기관에 의해 추가되었을 수 있음을 시사한다"고 말한다. 린도우는 만약 스노리가 이 이야기를 쓰지 않았다면, 이 이야기를 추가한 사람이 게푠과 그리스 여신 디아나 사이에 연관성(위의 '주석' 섹션 참조)이 있음을 알고 있었거나, "이교 신들을 악마로 간주하여 게푠을 매춘부로 만들었을 가능성"이 있다고 말한다. 그러나 린도우는 《로키의 입씨름》에서 로키가 게푠을 언급한 내용은 게푠이 성적 활동에 참여했다는 생각이 널리 퍼져 있었을 수 있음을 시사한다고 덧붙인다.

5. 현대 문화에 미친 영향

게푠의 신화는 현대 사회와 문화에 다양한 형태로 영향을 미쳤으며, 그녀를 기리는 기념물들이 여러 곳에 남아 있다.

5.1. 예술 및 문학

게푠은 엘레오노라 샤를로타 드알베디힐(Eleonora Charlotta d'Albedyhll, 1770년-1835년)이 쓴 40페이지 분량의 스웨덴 낭만주의 시 《게피온, 4개 칸토로 된 시》에서 노르웨이, 스웨덴, 덴마크의 의인화된 어머니로 크게 등장한다.

안데르스 분고르(Anders Bundgaard)가 제작한 게피온 분수(1908년)는 덴마크 코펜하겐의 셸란섬에 위치해 있으며, 신화처럼 게프윤이 황소 아들들을 이끌고 쟁기를 끄는 모습을 묘사하고 있다. 이는 셸란섬 창조 신화를 상징적으로 나타내는 중요한 예술 작품으로 평가받는다.

5.2. 천문 및 지리

소행성 계열인 게피온족(Gefion family)과 1272 게피온(1272 Gefion) 소행성(1931년 카를 빌헬름 라인무트 발견)은 모두 여신의 이름에서 유래했다. 또한 북동 그린란드 루이스 여왕의 땅(Queen Louise Land)에서 가장 높은 산은 J.P. 코흐가 이끈 1912년-1913년 덴마크 루이스 여왕의 땅 탐험에 의해 게푠의 이름을 따서 명명되었다.