1. 생애 및 배경

엔헤두안나는 아카드 제국의 설립자 사르곤 왕의 딸로, 기원전 2285년경부터 2250년경까지 활동한 것으로 추정된다. 그녀의 삶은 아버지 사르곤의 통치와 아카드 제국의 확장이라는 격동적인 시기와 맞물려 있었다.

1.1. 아버지 사르곤과 아카드 제국

엔헤두안나의 아버지 사르곤은 아카드 제국을 건설한 강력한 통치자였다. 그는 자신을 "아카드의 왕 사르곤, 이난나의 감독자, 키시의 왕, 아누의 기름 부음 받은 자, 땅의 왕, 엔릴의 총독"으로 칭했다. 사르곤은 우루크를 정복하고 루갈자게시를 물리쳤으며, 우르를 비롯해 최소 34개 도시를 정복하며 메소포타미아 전역에 걸쳐 광대한 제국을 건설했다.

이러한 정복 활동 이후, 사르곤은 새로 편입된 수메르 지역의 전통적인 종교 중심지인 우르에서 아카드 왕조의 권력을 공고히 하고자 했다. 이를 위해 그는 자신의 딸인 엔헤두안나를 우르의 중요한 종교적 지위에 임명하는 정책을 펼쳤다. 이는 아카드 종교와 수메르 토착 종교 간의 유대를 강화하고 제국의 통합을 꾀하려는 정치적 전략의 일환이었다.

1.2. 우르의 달의 신 난나 고제사장

엔헤두안나는 아버지 사르곤에 의해 우르의 달의 신 난나(Sīn신아카드어)의 고제사장(entu엔투수메르어)으로 임명되었다. 이 고제사장 직위는 엔헤두안나 이전부터 존재했던 것으로 보이며, 그녀의 임명은 아카드 왕조가 수메르의 전통적인 종교 체계를 존중하고 통합하려 했음을 보여준다. 고제사장의 역할은 왕과 유사한 수준의 명예를 지녔던 것으로 추정되며, 난나의 고제사장으로서 엔헤두안나는 난나의 배우자 신인 닝갈의 화신 역할을 수행하여 그녀의 행동에 신성한 권위를 부여했다.

엔헤두안나 이후에도 왕족 여성이 고제사장직을 맡는 전통은 계속되었다. 비록 우르의 고제사장이 예배를 드리던 기파루 사원 단지는 고고학적으로 광범위하게 연구되었지만, 그들의 구체적인 의무에 대한 명확한 정보는 현재까지 알려져 있지 않다.

1.3. 이름의 의미와 상징성

엔헤두안나(Enḫéduanna엔헤두안나수메르어)라는 이름은 수메르어로 "천상의 장식인 여주인" 또는 "하늘에서 찬양받는 주인(여주인)"을 의미한다. 그녀는 수메르 신화의 판테온 중에서도 특히 이난나 여신을 가장 존경했으며, 그녀의 작품들은 수메르의 이난나와 아카드의 이슈타르가 하나의 신격으로 융합되는 데 중요한 역할을 했다. 그녀의 이름이 지닌 상징성은 그녀가 종교적, 문화적 융합에 기여한 바와 깊이 연관되어 있다.

2. 활동 및 역할

엔헤두안나는 고제사장으로서 종교적 의무를 수행하는 동시에, 아카드 제국의 정치적 격변기에 중요한 역할을 했다. 그녀의 삶은 단순한 종교적 인물을 넘어 당대 사회에 큰 영향을 미친 인물로 평가된다.

2.1. 종교적 및 정치적 역할

고제사장으로서 엔헤두안나는 수메르의 전통적인 종교와 아카드 제국의 셈족 종교 간의 융합에 크게 기여했다. 그녀는 특히 이난나 여신에 대한 찬가를 통해 이난나와 아카드 여신 이슈타르의 동일시를 촉진했다. 이러한 융합은 아카드 제국이 다양한 문화와 종교를 통합하는 데 중요한 역할을 했다. 그녀의 직위는 단순한 종교적 리더십을 넘어, 왕실의 권력을 남부 지역에 공고히 하려는 정치적 움직임의 일환이었다. 왕족 여성이 고제사장직을 맡는 것은 이후 신바빌로니아 시대까지 이어지는 중요한 전통이 되었다.

2.2. 루갈아네 반란과 추방

엔헤두안나의 조카인 나람신 왕의 통치 말기, 아카드 제국 내에서 수많은 도시 국가들이 중앙 권력에 반기를 들었다. 이 시기에 우르 시에서는 루갈아네라는 인물이 권력을 장악하고 달의 신 난나의 정당성을 내세웠다. 엔헤두안나는 사르곤 왕조의 대표자로서 루갈아네의 권력 장악을 인정하기를 거부했고, 이로 인해 고제사장직에서 해임되어 우르 시에서 추방되었다. 그녀는 기르수 시의 에-에쉬담-쿠 사원에서 피난처를 찾았다.

이 망명 기간 동안 엔헤두안나는 자신의 가장 유명한 작품인 『이난나의 찬가』(Nin me šara닌 메 샤라수메르어)를 작곡했다. 이 시는 아카드 제국을 위해 이난나 여신(사르곤 왕조의 수호신인 이슈타르와 동일시됨)의 개입을 설득하려는 의도를 담고 있었다. 그녀의 알라바스터 원반이 심하게 파손된 것도 이 반란 중에 파괴되었기 때문으로 추정된다.

2.3. 복귀와 후대 왕조

나람신 왕은 루갈아네를 비롯한 다른 왕들의 반란을 성공적으로 진압하고 아카드 중앙 권력을 회복했다. 이로 인해 엔헤두안나는 우르의 고제사장직으로 복귀할 수 있었다. 그녀는 사망 후에도 수메르 문화에서 중요한 인물로 기억되었으며, 심지어 반신반인의 지위를 얻었을 가능성도 있다. 그녀의 작품들은 수백 년 후에도 서기관 학교에서 교재로 사용될 만큼 귀중하게 여겨졌다.

3. 문학 작품 및 업적

엔헤두안나는 세계 역사상 최초로 이름이 알려진 작가로서, 고대 수메르 문학사에 지대한 영향을 미쳤다. 그녀의 작품들은 신과의 개인적인 관계를 탐구하고 1인칭 서술을 도입하는 등 혁신적인 문학적 특징을 보인다.

3.1. 수메르 문학에서의 위치

엔헤두안나는 작가가 알려진 작품을 쓴 세계 최초의 인물이다. 극소수의 서기관만이 읽고 쓸 수 있었던 시대에, 그녀는 자신의 모국어인 아카드어가 아닌 수메르어로 글을 쓸 수 있었다. 그녀의 시는 신들의 위엄과 신들을 섬기는 자신의 모습을 그려내며, 신과 자신 사이의 개인적인 관계와 내면의 감정을 담고 있다. 또한 그녀는 '나'를 화자로 하는 1인칭 시점을 사용하여 글을 쓴 최초의 인물로 알려져 있으며, 엔헤두안나 이전에는 이러한 형태의 문서는 발견되지 않았다. 그녀의 작품들은 후대의 구바빌로니아 시대에 서기관 교육 과정의 일부로 사용되었으며, 당시 도서관과 학교의 서명 목록에도 기록될 만큼 널리 알려지고 존경받았다.

3.2. 주요 찬가 및 시

엔헤두안나에게 귀속된 주요 작품들은 다음과 같다.

- 『신전 찬가집』 (The Sumerian Temple Hymns): 수메르와 아카드의 42개 신전을 찬양하는 찬가 모음집이다. 우르와 니푸르에서 발견된 37개의 점토판을 통해 재구성되었으며, 대부분 우르 제3왕조와 구바빌로니아 시대의 것이다. 각 찬가는 특정 수메르 신과 그 신이 연관된 도시에 헌정되었으며, 수메르 토착 종교와 셈족 아카드 제국의 종교 간의 융합을 돕는 역할을 했을 수 있다. 그러나 후대 우르 제3왕조의 신격화된 왕 슐기의 신전에 바쳐진 찬가 9번과 같은 일부 시는 엔헤두안나가 썼을 리 없으므로, 이 모음집은 시간이 지남에 따라 추가적인 시가 포함되었을 가능성이 있다. 엔헤두안나는 이 찬가집에 대해 "왕이시여, 이전에는 결코 만들어지지 않았던 것이 만들어졌습니다"라고 언급하며 자신이 이 장르의 선구자임을 주장했다.

- 『이난나의 찬가』 (The Exaltation of Inanna, Nin me šara닌 메 샤라수메르어): 154행으로 이루어진 이난나 여신에게 바치는 찬가이다. "무수한 메(me)의 여주인"이라는 의미를 지닌 이 작품은 수메르 문학 전통에서 가장 난해한 텍스트 중 하나로 꼽힌다. 이 작품은 루갈아네의 반란과 엔헤두안나의 추방을 언급하며, 그녀가 기르수에서 망명 생활을 하던 중에 작곡된 것으로 추정된다. 이 시는 이난나 여신이 엔헤두안나와 사르곤 왕조를 위해 개입하도록 설득하려는 목적을 가지고 있다. 시는 신들의 왕 아누가 이난나에게 신성한 권능을 부여하고, 이난나가 수메르의 모든 도시에 대한 자신의 심판을 집행하며 땅의 통치자이자 모든 신들 중 가장 강력한 존재가 되는 신화를 구성한다. 우르 시가 이난나의 통치에 반항하자, 이난나는 우르와 그 도시의 신 난나를 통해 자신의 심판을 집행하여 루갈아네와 우르를 파괴한다. 이로써 이난나는 하늘과 땅의 여주인이 되어 원래 자신보다 상위 신이었던 아누와 난나에게까지 자신의 의지를 관철할 수 있게 된다.

- 『이난나 찬가』 (Hymn to Inanna, In-nin ša-gur-ra인닌 샤 구라수메르어): "위대한 마음의 여주인" 또는 "용감한 여주인"으로도 불리며, 단편적인 형태로만 부분적으로 보존되어 있다. 이 작품은 세 부분으로 구성된다: 이난나의 "군사적 능력"을 강조하는 도입부(1~90행), 이난나에게 직접적으로 말을 걸며 그녀의 긍정적이고 부정적인 힘을 나열하고 다른 신들에 대한 그녀의 우월성을 주장하는 긴 중간 부분(91~218행), 그리고 엔헤두안나가 서술하는 매우 단편적인 결론 부분(219~274행)이다. 결론 부분이 단편적이어서 엔헤두안나가 이 찬가를 작곡했는지, 결론 부분이 나중에 추가되었는지, 아니면 그녀의 이름이 나중에 구바빌로니아 시대에 "그녀에게 귀속시키려는 욕구" 때문에 시에 추가되었는지는 불분명하다. 이 시는 『이난나와 에비흐』에 묘사된 사건을 잠재적으로 언급하고 있어, 『이난나와 에비흐』 역시 엔헤두안나가 썼을 수 있다는 주장이 제기되었다.

- 『이난나와 에비흐』 (Inanna and Ebih, In-nin me-huš-a인닌 메 후샤수메르어): "전사 모드의 이난나"로 묘사되는 찬가이다. 시는 "전투의 여인"으로서 이난나를 찬양하는 찬가로 시작하며(1~24행), 이어서 이난나 자신이 1인칭으로 서술하며(25~52행), 자신에게 복종하기를 거부하는 에비흐 산에 대한 복수를 묘사한다. 이난나는 하늘의 신 아누를 방문하여 도움을 요청하지만(53~111행), 아누는 이난나의 복수 능력에 의문을 표한다(112~130행). 이로 인해 이난나는 분노하여 에비흐를 공격하고(131~159행), 이난나는 자신이 에비흐를 전복시킨 과정을 이야기하며(160~181행) 시는 이난나에 대한 찬양으로 끝난다(182~184행). 시에서 전복된 에비흐의 "반란 지역"은 현대 이라크의 함린 산맥으로 확인되었다. 이 지역은 "수메르 문학에서 파괴와 혼돈의 세력으로 크게 등장하는 유목민적 야만 부족의 고향"으로 묘사되며, 때로는 "신성한 통제 아래 놓여야 한다"고 설명된다.

- 『난나 찬가』 (Hymns dedicated to Nanna): 난나에게 헌정된 두 편의 찬가로, 하나는 "엔-십(En-ship) 취임에 대한 에키스누갈과 난나 찬양 찬가"(e ugim e-a에 우김 에아수메르어)이고, 다른 하나는 "엔헤두안나의 찬양 찬가"(제목 소실)이다. 후자는 매우 단편적인 형태로 남아있다.

3.3. 문학적 혁신

엔헤두안나는 1인칭 서술을 사용하여 개인적인 감정과 신과의 관계를 문학적으로 표현한 최초의 작가로 평가받는다. 그녀의 작품에서 나타나는 "나는 당신의 것, 언제나", "나의 숙녀, 나는 당신의 위대함과 영광을 온 나라들에 선포할 것입니다!"와 같은 구절은 신과의 친밀하고 주관적인 대화를 보여주며, 이는 이전의 수메르 문학에서는 찾아보기 어려운 혁신적인 시도였다. 이러한 개인적인 감정의 표출은 후대 문학에 지대한 영향을 미쳤으며, 신성한 존재와의 관계를 인간적인 차원에서 이해하고 표현하는 새로운 문학적 지평을 열었다.

4. 고고학적 증거

엔헤두안나의 존재와 활동은 여러 고고학적 발견물들을 통해 입증되었다. 이 유물들은 그녀의 신분, 역할, 그리고 가족 관계를 명확히 보여준다.

4.1. 알라바스터 원반의 발견

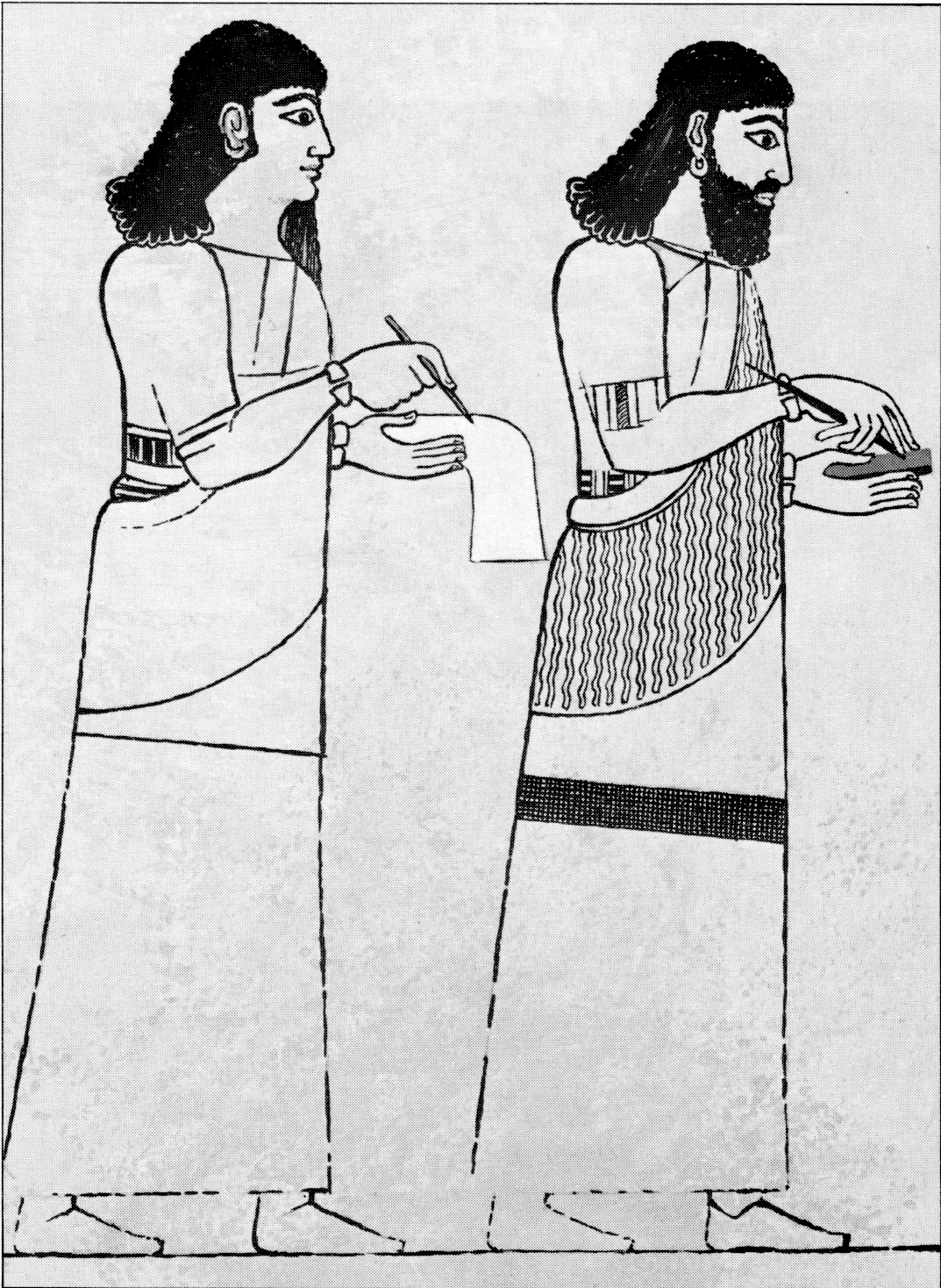

1927년, 영국의 고고학자 레너드 울리 경은 우르 발굴 과정에서 여러 조각으로 부서진 알라바스터 원반을 발견했다. 이 원반은 이후 복원되었으며, 뒷면에는 엔헤두안나가 난나의 아내이자 아카드 사르곤의 딸로 명시되어 있다. 원반의 앞면에는 고제사장이 예배를 드리는 모습이 묘사되어 있는데, 한 남성 인물이 성수를 붓고 있는 것으로 해석된다. 아이린 윈터는 중앙 인물의 배치와 세부 묘사를 고려할 때, 이 인물이 엔헤두안나로 확인되었다고 언급했다. 이 원반은 엔헤두안나의 이름, 직책, 그리고 아버지 사르곤과의 관계를 명확히 보여주는 중요한 유물이다.

4.2. 봉인 및 기타 유물

우르의 기파루 사원에서 엔헤두안나의 이름이 새겨진 두 개의 봉인이 발굴되었는데, 이 봉인들은 그녀의 하인들에게 속했던 것으로 사르곤 시대의 것으로 추정된다. 이 봉인들은 엔헤두안나의 활동을 뒷받침하는 또 다른 고고학적 증거가 된다.

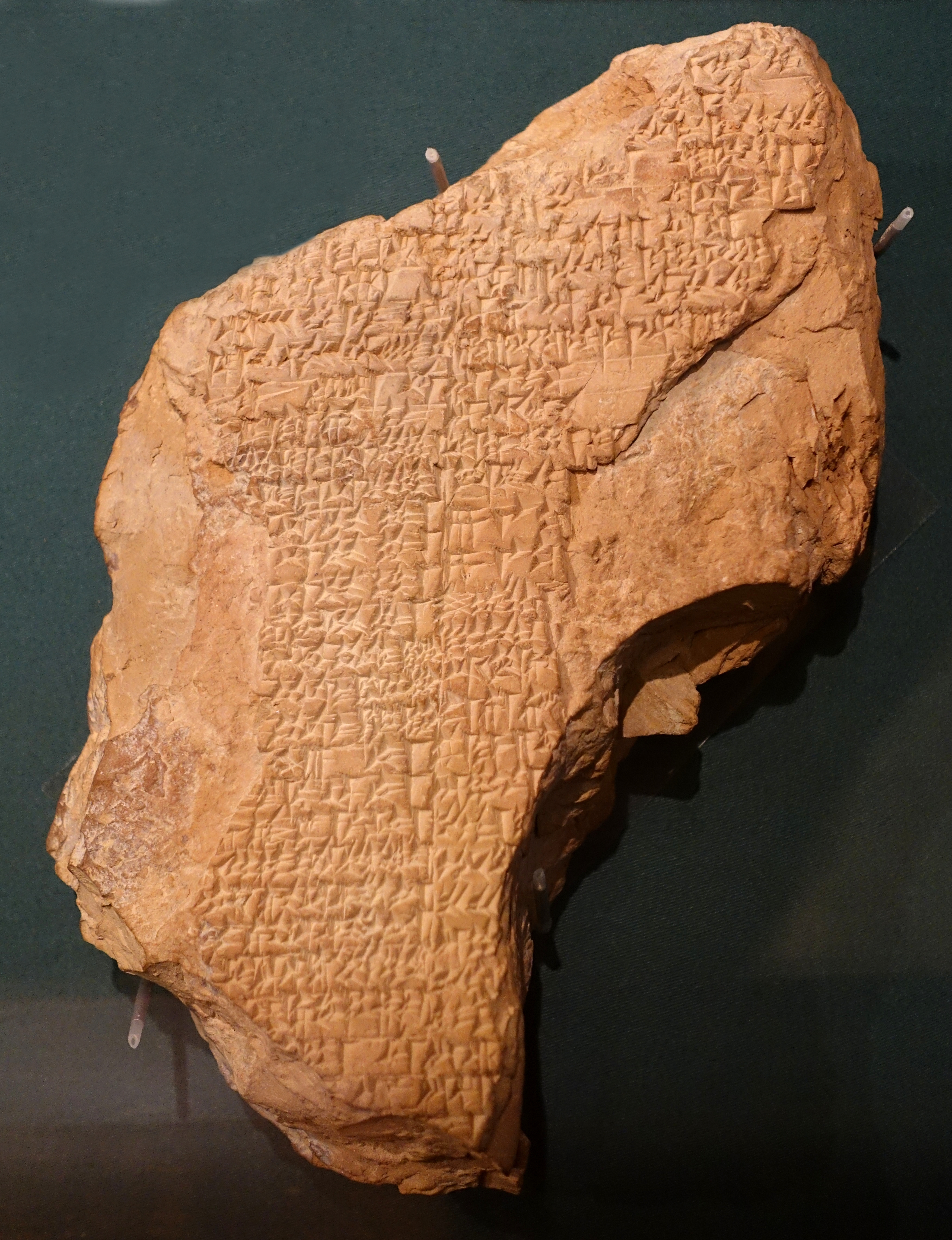

또한, 엔헤두안나에게 귀속된 작품들, 특히 『이난나의 찬가』와 『이난나와 에비흐』는 기원전 18세기에서 17세기 구바빌로니아 시대의 고급 서기관 교육 과정인 '데카드'에 포함되어 있었기 때문에 수많은 필사본으로 남아있다. 이 필사본들은 그녀가 살았던 시기보다 최소 6세기 후에 작성되었음에도 불구하고, 니푸르, 우르, 그리고 라가시 등지에서 발견되었으며, 왕실 비문과 유사하게 귀중하게 보존되었다. 이는 그녀의 아버지 아카드 사르곤 왕조에 대한 지속적인 관심으로 인해 엔헤두안나의 작품들이 서기관 문학에서 살아남았을 가능성을 시사한다.

5. 작가적 진위 논쟁

엔헤두안나의 작품에 대한 실제 저자성 여부는 학계에서 상당한 논쟁의 대상이 되어왔다. 현대 아시리아학자들은 고고학적, 언어학적 근거를 바탕으로 다양한 견해를 제시하고 있다.

5.1. 작가성 긍정론

윌리엄 W. 할로와 아케 W. 시외베리는 엔헤두안나에게 귀속된 작품들의 저자성을 확정적으로 주장한 최초의 학자들이다. 할로는 미겔 시빌의 회의론에 반박하며, 엔헤두안나의 저자성을 여전히 옹호한다. 그는 아시리아학 전반에 걸친 "과도한 회의주의"를 비판하며, 메소포타미아의 풍부한 문헌 자료가 문명의 기원과 진화를 추적하는 데 귀중한 자원임을 강조한다. 시외베리 또한 『신전 찬가집』의 마지막 부분에 있는 "각주" 또는 "콜로폰"이 엔헤두안나가 해당 텍스트를 작곡했음을 인정하는 것처럼 보인다고 주장했다.

5.2. 작가성 부정 또는 유보론

미겔 시빌과 제레미 블랙을 포함한 다른 아시리아학자들은 엔헤두안나의 저자성을 부정하거나 의심하는 주장을 제기했다. 시빌은 "엔헤두안나"가 이름이 아니라 사르곤의 딸이 맡았던 엔-제사장 직위를 나타내는 것일 수 있다고 주장했다.

블랙 등은 이난나와 난나 찬가에 대한 모든 필사본 자료가 엔헤두안나가 살았던 시기보다 최소 6세기 이후의 것이며, 이들이 의례적인 장소가 아닌 서기관 교육 환경에서 발견되었다는 점을 지적한다. 또한, 현존하는 자료에는 "고대 수메르어의 흔적이 전혀 없어" 가정적인 원본이 어떤 모습이었을지 추정하는 것이 불가능하다고 주장한다. 그들은 이러한 작품들이 후대 바빌로니아 전통에서 사르곤 왕조의 전설적인 서사 일부로서 엔헤두안나에게 귀속되었을 수 있다고 결론 내린다. 존스 홉킨스 대학교의 아시리아학 교수인 폴 A. 델네로는 이러한 논쟁을 요약하며, "이러한 귀속은 예외적이며, 해당 시대의 익명 저작 관행에 반한다. 이는 역사적 현실을 기록하기보다는 이 작품들에 더 큰 권위와 중요성을 부여하기 위한 것이 거의 확실하다"고 언급했다.

6. 유산과 영향

엔헤두안나의 업적은 후대에 문학, 종교, 문화 전반에 걸쳐 지대한 영향을 미쳤으며, 특히 20세기 이후 페미니즘과 여성학 분야에서 재평가되며 중요한 상징적 인물로 자리매김했다.

6.1. 문학, 종교, 문화에 미친 영향

엔헤두안나의 작품은 수메르 문학의 초석을 다지는 데 기여했으며, 특히 1인칭 서술과 신과의 개인적인 관계를 표현하는 방식은 후대 문학에 큰 영향을 미쳤다. 그녀의 찬가들은 수메르와 아카드 종교 간의 융합을 촉진하여 메소포타미아의 종교적 지형을 형성하는 데 중요한 역할을 했다. 그녀의 작품들이 수백 년 동안 서기관 학교에서 교재로 사용되었다는 사실은 그녀의 문학적, 종교적 기여가 당대 문화에서 얼마나 중요하게 여겨졌는지 보여준다. 그녀는 죽은 후에도 수메르 문화에서 중요한 인물로 기억되었으며, 심지어 반신반인의 지위를 얻었을 가능성도 있다.

6.2. 페미니즘과 여성학에서의 재해석

엔헤두안나는 현대 페미니즘에서 상당한 주목을 받았다. 엘리너 롭슨 아시리아학자는 1970년대의 제2물결 페미니즘 운동이 이러한 재조명에 기여했다고 설명한다. 1976년 사이러스 H. 고든의 강연을 들은 후, 미국의 인류학자 마르타 와이글은 1978년 에세이 "언어 예술가로서의 여성: 엔헤두안나의 자매들을 되찾으며"를 통해 엔헤두안나를 "세계 문학에서 최초로 알려진 작가"로 페미니스트 학자들에게 소개했다. 롭슨은 이 출판 이후 "엔헤두안나의 페미니스트적 이미지... 소망 성취의 인물로서" 인기가 폭발했다고 말한다.

그러나 롭슨은 엔헤두안나를 페미니즘의 "선구적인 시인"으로 보기보다는, 기원전 18세기 현존하는 작품들에서 나타나는 엔헤두안나의 모습은 "아버지의 정치적, 종교적 도구"에 가깝다고 주장한다. 롭슨은 또한 "엔헤두안나가 무엇을 생각하고 행했는지에 대한 접근"이 없으며, "엔헤두안나가 글을 쓸 수 있었다는 증거도 없다"고 강조한다. 그럼에도 불구하고, 고제사장이자 아카드 사르곤의 딸로서 엔헤두안나는 "당대 가장 특권적인 여성"이었을 것이라고 덧붙였다. 2014년 세계 여성의 날을 기념하여 영국 문화원은 이라크 에르빌에서 열린 니니티 국제 문학 축제에 앞서 "고대 수메르의 위대한 시인 엔헤두안나부터 축제에 참여하는 현대 작가들까지 5000년의 페미니즘을 되돌아보는 TED 강연"을 개최하기도 했다.

6.3. 수사학 및 학문적 평가

엔헤두안나는 로버타 빈클리와 같은 학자들에 의해 초기 수사학 이론가로도 분석되었다. 빈클리는 『이난나의 찬가』에서 발명과 고전적인 설득의 수단의 증거를 발견했다. 이러한 수사학적 기법은 고대 그리스 시대보다 거의 2,000년 전에 개발된 것이다. 할로는 빈클리의 연구를 바탕으로 『이난나 찬가』, 『이난나와 에비흐』, 『이난나의 찬가』의 순서를 성경의 아모스서와 비교하며, 이들을 "메소포타미아 수사학의 탄생"의 증거로 간주했다. 빈클리는 엔헤두안나가 고대 그리스인들보다 수천 년 전에 "수사학적으로 복잡한 작품"을 만들어냈음에도 불구하고, 그녀의 성별과 지리적 위치 때문에 수사학 분야에서 그녀의 작품이 덜 알려졌다고 지적한다.

6.4. 현대적 기념 및 재조명

엔헤두안나는 현대 문화에서도 지속적으로 재조명되고 있다. 그녀는 과학 다큐멘터리 TV 시리즈 『코스모스: 시공간 오디세이』의 "불멸의 존재들" 에피소드에 등장했으며, 크리스티안 아만푸어가 목소리를 연기했다. 또한 2018년에는 이난나 여신에 관한 Spirits Podcast 에피소드에도 등장했다. 2015년 국제천문연맹은 수성의 한 분화구에 엔헤두안나의 이름을 붙여 그녀의 문화적 중요성을 기렸다.