1. 초기 생애 및 교육

헐버트의 초기 생애와 교육 과정은 그의 한국행과 이후 활동에 큰 영향을 미쳤다.

1.1. 출생과 가족 배경

호머 베절릴 헐버트는 1863년 1월 26일 미국 버몬트주 뉴헤이븐에서 칼빈 헐버트와 메리 우드워드 헐버트 사이의 3남 3녀 중 차남으로 태어났다. 그의 아버지 칼빈 헐버트는 미들베리 대학교 총장을 지낸 저명한 신학자였다. 어머니 메리 우드워드 헐버트는 다트머스 대학교의 설립자인 엘리저 윌록의 외증손녀였으며, 스리랑카와 인도에서 활동했던 선교사의 딸로 스리랑카에서 태어났다. 헐버트는 "원칙이 승리보다 중요하다(Character is more fundamental than victory영어)"는 가훈 아래 성장하며 도덕적 가치관을 확립했다.

1.2. 교육

헐버트는 세인트 존스버리 아카데미를 졸업한 후 다트머스 대학교에 진학하여 학업을 마쳤다. 이후 1884년 뉴욕 유니언 신학교에 입학하여 신학을 공부했다. 1882년 조미 수호 통상 조약을 체결한 조선이 영어와 근대식 교육을 담당할 교사 파견을 미국에 요청했고, 1884년 미국 교육위원장 존 이튼이 헐버트의 아버지에게 아들을 조선에 파견할 것을 제안했다. 이 소식을 들은 헐버트는 자원하여 조선행을 결심했다. 1884년 12월 갑신정변으로 조선행 계획이 연기되었으나, 헐버트는 포기하지 않고 조선과 동아시아에 대한 공부를 계속하며 준비했다. 조선 정국이 안정되자 그는 1886년 유니언 신학교에서의 학업을 중단하고 조선으로 떠날 준비를 마쳤다.

2. 한국에서의 선교 및 교육 활동

헐버트는 한국에 도착한 후 교육과 언론, 사회 활동을 통해 한국 근대화에 지대한 영향을 미쳤다.

2.1. 육영공원 교사 시절

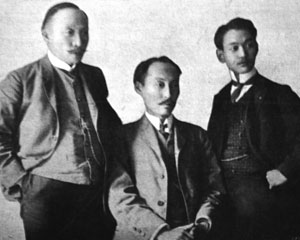

1886년 7월 5일, 헐버트는 델젤 A. 벙커, 조지 W. 길모어와 함께 제물포에 도착하여 곧바로 서울로 향했다. 이들은 조선 최초의 국립 근대식 학교인 육영공원의 교사로 부임했으며, 헐버트는 이곳에서 영어와 지리를 가르쳤다. 육영공원에서는 조선의 왕족과 귀족 자제들이 교육을 받았다. 1888년 3월경부터는 하루 2시간씩 제중원 학당에서도 학생들을 가르쳤다. 헐버트는 입국 직후부터 한국어 학습의 중요성을 깨닫고 자비로 개인 교사를 고용하여 한국어를 배웠다. 그의 회고록에는 한글을 배우기 시작한 지 4일 만에 읽고 쓸 수 있었으며, 1주일 만에 조선인들이 위대한 문자인 한글을 무시하고 있다는 사실을 발견했다고 기록되어 있다. 그는 3년 만에 한글로 책을 저술할 정도의 한국어 실력을 갖추게 되었다.

고종은 육영공원 학생들을 궁으로 불러 영어 시험을 치르게 했는데, 고종이 한글로 발음이 표기된 것을 보고 영어 문장을 읽는 모습을 본 헐버트는 별도의 발음 기호 없이 직접 영어 발음을 표기할 수 있는 한글의 우수성을 깨닫고 본격적으로 한글 연구를 시작했다고 한다. 1891년 조선 정부의 재정 문제로 육영공원이 축소 운영되면서 헐버트는 교사직을 사임하고 미국으로 돌아가 오하이오주의 풋남 군사학교 교장에 취임했다. 미국에 있는 동안에도 그는 저술 활동을 병행하며 한글과 한국 문화에 대한 논문을 발표했다.

2.2. 배재학당 및 교육계 기여

미국 감리교회 선교사 자격을 취득한 헐버트는 1893년 10월 14일 다시 조선에 입국하여 선교 활동을 시작했다. 그는 감리교 출판부인 삼문출판사의 책임자를 맡았으며, 이곳에서 한글, 중국어, 영어 세 가지 언어로 인쇄 및 출판 활동을 벌였다. 삼문출판사는 헐버트 부임 1년 만에 전도지와 종교 서적 1백만여 면을 인쇄하여 경영을 자급자족할 수준에 이르렀다. 1896년부터는 《독립신문》도 인쇄하기 시작했다.

헐버트는 배재학당에서 학생들을 가르쳤으며, 서재필, 이승만, 주시경 등이 그의 가르침을 받았다. 그는 1895년 한국 최초의 영문 소설 한국어 번역판인 《텬로력뎡》(천로역정)을 출판했다. 1897년 5월 조선 정부와 고용 계약을 맺고 학생 수 50명 규모의 한성사범학교 책임자가 되었으며, 관립영어학교에서도 학생들을 가르쳤다. 1900년부터 1905년까지 현 경기고등학교의 전신인 관립중학교의 교사로 재직하며 일본의 부당성을 지적하는 다양한 사회 활동을 전개했다. 그의 부인 메이 한나 헐버트도 1888년 결혼 후 함께 조선으로 돌아와 이화학당에서 음악을 가르치고 외국인 자녀들을 자신의 집에서 가르쳤다.

헐버트는 현 동대문교회인 볼드윈 교회의 담임 목회를 맡아 외국 서적 번역과 한국 홍보 활동을 벌였다. 그는 한국 역사에도 깊은 관심을 기울여 1903년 윤기진이 쓴 조선 역사서 《대동기년》의 출판을 도왔고, 1908년에는 관립중학교의 제자 오성근과 함께 순 한글 역사 교과서 《대한역사》를 출판했다. 이 책은 상·하권으로 기획되었으나 상권만 발행되었고, 1909년 일제의 검열에 의해 금서 조치되어 출판사에 있던 책들이 모두 몰수되어 불태워졌다.

2.3. 언론 및 출판 활동

헐버트는 한국의 언론과 출판 분야에서도 중요한 역할을 했다. 1892년부터 1898년까지 월간지 《The Korean Repository》의 편집장을 맡아 한국 소식을 국제사회에 알렸다. 1901년에는 영문 월간지 《The Korea Review》를 창간하여 1906년까지 발행했다. 이 잡지를 통해 그는 한국의 정치, 사회, 문화에 대한 깊이 있는 분석과 함께 일본의 침략적 야욕을 비판하는 글을 지속적으로 게재했다.

1896년 4월에는 서재필, 주시경 등과 함께 한국 최초의 민간 신문인 《독립신문》 발간을 지원했다. 《독립신문》은 헐버트가 책임자로 있던 삼문출판사에서 인쇄되었다. 그는 언론을 통해 한국의 독립과 근대화를 지지하며 국제사회에 한국의 목소리를 전달하는 데 기여했다. 1903년부터는 타임스의 객원 특파원을, 1904년에는 AP 통신의 객원 특파원을 지내며 러일전쟁을 깊이 있게 취재하여 송고하기도 했다.

2.4. YMCA 활동

헐버트는 한국의 청년 계몽 운동에도 적극적으로 참여했다. 그는 한국 기독교청년회(YMCA영어)의 창설에 참여하여 초대 회장을 역임했다. YMCA 활동을 통해 그는 한국 청년들에게 근대적 지식과 기독교 정신을 전파하며 사회 개혁과 민족 의식 고취에 힘썼. 그의 YMCA 활동은 한국 사회의 근대화와 청년 교육에 중요한 기반을 마련하는 데 기여했다.

3. 한글 연구 및 보급

헐버트는 한글에 대한 깊은 존경심과 언어학적 통찰력을 바탕으로 한글 연구와 보급에 선구적인 역할을 수행했다.

3.1. 한글의 우수성 연구

헐버트는 한글을 "현존하는 문자 가운데 가장 우수한 문자"라고 극찬하며, 한글의 우수성과 과학성을 널리 알리는 데 주력했다. 그는 한국어 학습 초기에 한글의 독창성과 효율성을 깨닫고, 당시 조선의 지배층이 한자만을 고집하고 한글을 업신여기는 세태를 안타까워했다. 1892년에는 학술 논문 <한글>(The Korean Alphabet영어)을 발표하여 세종대왕의 한글 창제가 인류사에서 빛나는 업적이라고 칭송했다. 1903년에는 미국 스미스소니언 협회 연례 보고서에 한글의 우수성에 대한 논문을 발표하며 "의사소통의 매개체로서 한글이 영어 알파벳보다 우수하다"고 결론을 내렸다. 그는 어려운 한자 대신 한글 사용을 적극적으로 권장하며 한글의 대중화에 기여했다.

3.2. 교과서 편찬 및 보급

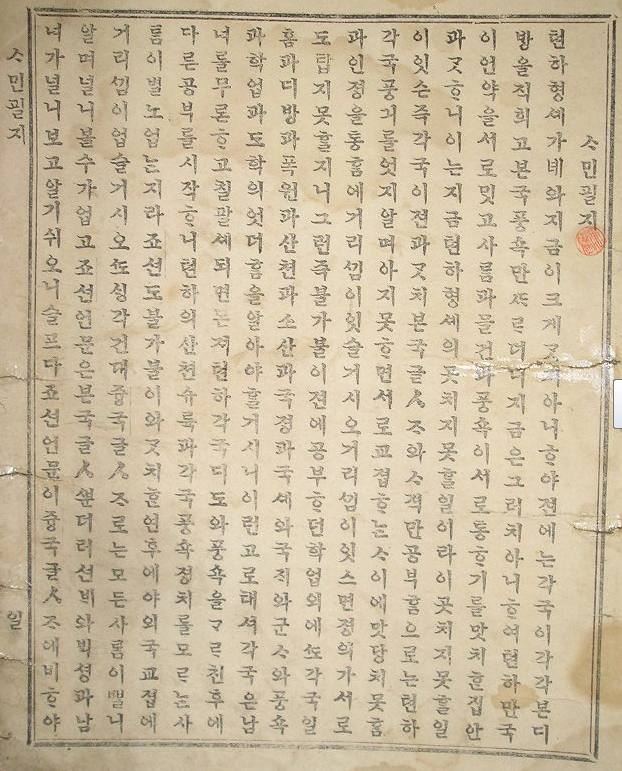

헐버트는 한글 보급을 위해 교육 자료 편찬에도 힘썼다. 1889년, 그는 한국 최초의 순 한글 지리 교과서인 《사민필지》를 저술하여 육영공원 교재로 사용했다. 이 책에는 전 세계의 지리, 사회, 문화에 대한 내용이 담겨 있었으며, 서문에서 조선의 지배층이 한자만을 고집하고 한글을 업신여긴다고 비판했다. 그는 1908년까지 총 15권의 한글 교과서를 펴냈다. 또한 1908년에는 관립중학교의 제자 오성근과 함께 순 한글 역사 교과서 《대한역사》를 출판하는 등 한글 교육의 확산에 크게 기여했다.

3.3. 언어학적 기여

헐버트는 한글의 언어학적 체계를 정립하는 데도 중요한 역할을 했다. 그는 배재학당에서 가르쳤던 제자 주시경과 함께 한글을 연구하며 띄어쓰기, 마침표, 쉼표의 도입을 적극적으로 주장하여 한글에 띄어쓰기가 본격적으로 도입되는 데 결정적인 영향을 미쳤다. 그는 또한 고종에게 국문 연구소의 필요성을 여러 차례 건의하기도 했다.

헐버트는 한국어뿐만 아니라 다른 언어에 대한 깊은 이해를 바탕으로 언어학적 비교 연구를 수행했다. 특히 1905년에는 《한국어와 드라비다어 비교 문법》(Comparative Grammar of Korean and Dravidian영어)이라는 논문을 발표하여 한국어와 인도의 드라비다어를 비교 연구했다. 이는 그의 외할아버지가 인도 선교사였고 어머니가 인도에서 태어난 배경과도 연관이 있다. 그는 또한 구전으로만 전해오던 아리랑을 처음으로 채보하여 국제사회에 소개하는 등 한국 문화의 언어학적, 예술적 가치를 알리는 데도 기여했다.

4. 대한제국 독립운동 지원

헐버트는 일본의 침략으로부터 한국의 주권을 수호하기 위해 헌신적인 노력을 기울이며 한국 독립운동의 중요한 조력자가 되었다.

4.1. 고종의 신임과 외교 활동

1890년대 중엽 조선이 일본 제국의 위협에 직면하자, 헐버트는 일본의 침탈 행위를 목격하며 조선의 국내외 정치 및 외교 문제에 깊은 관심을 가지게 되었다. 그는 조선의 자주권 회복 운동에 헌신하기 시작했다. 1895년 을미사변 이후 헐버트는 고종 황제의 최측근에서 보필 및 자문 역할을 수행하며 미국 등 서방 국가들과의 외교 및 대화 창구 역할을 했다. 헐버트는 고종의 신뢰를 가장 많이 받은 외국인으로, 고종 황제로부터 세 번이나 특사로 임명되어 활동했다.

4.2. 을사늑약 반대 및 국제 사회 호소

1905년 일본 제국이 대한제국의 외교권을 강탈하는 을사늑약이 체결되자, 헐버트는 이 조약의 불법성과 무효성을 국제사회에 알리는 데 전력을 다했다. 같은 해 고종 황제로부터 특사로 임명받아 을사늑약의 무효성을 알리는 친서를 미국 대통령 시어도어 루스벨트에게 전달하는 임무를 부여받았다. 헐버트는 주한 미국공사에게 자신의 임무를 통고한 후 즉시 미국으로 출발했다.

그러나 워싱턴 D.C.에서 그는 루스벨트 대통령은 물론 국무장관 엘리후 루트조차 면회할 수 없었다. 미국은 이미 1905년 7월 가쓰라-태프트 밀약을 통해 일본의 한국 지배권을 인정한 상태였기 때문이다. 헐버트는 미국 상원 외교위원회에 제출한 성명서에서 "나는 대통령이 친서를 열렬히 환영할 것으로 추측하였기 때문에 친서를 접수하지 않는다는 회답은 실로 청천벽력이었다"고 당시 상황의 부당함을 토로했다. 그는 미국이 1882년 조선과 체결한 조미 수호 통상 조약을 정면으로 위반함으로써 일제의 대한제국 강점이 가속화되었다고 비판했다.

4.3. 헤이그 밀사 사건 지원

미국에서의 외교적 노력이 좌절된 후에도 헐버트는 을사늑약의 부당함을 국제사회에 알리는 역할을 계속했다. 1907년 고종의 밀명을 받아 비밀리에 네덜란드 헤이그에서 열리는 만국평화회의에 이준, 이상설, 이위종 세 명의 특사를 파견하는 데 크게 일조했다. 그는 통감부의 감시를 피해 특사 파견을 위한 사전 작업에 크게 공헌하여 '제4의 특사'로 불리기도 했다.

그러나 일본 제국의 방해로 헤이그 특사들은 회의장에 입장조차 하지 못했고, 결국 특사 파견은 실패로 돌아갔다. 이 사실이 일본에 알려지자 일본 제국은 눈엣가시 같은 존재였던 헐버트를 대한제국에서 사실상 추방했다. 1907년 7월 헤이그 평화 클럽에서 일본의 부당성을 질타한 후 서울로 돌아오지 못하고 미국으로 간 헐버트는 이후에도 한국 독립을 위한 활동을 멈추지 않았다.

4.4. 미국에서의 독립운동 지원

미국으로 돌아간 헐버트는 서재필, 이승만 등 미주 독립운동가들에게 적극적으로 힘을 보탰다. 그는 미국 각지를 돌며 일본 제국의 침략 행위를 규탄하고 한국의 독립을 호소했다. 1908년 미국 매사추세츠주 스프링필드에 정착하여 스프링필드 훼이스 회중교회에서 목사로 안수받았다. 그는 미국 전역과 전 세계의 각종 회의와 강좌에서 일본의 침략을 규탄하고 한국의 독립에 관한 글을 썼다.

1918년에는 여운홍과 함께 파리 강화회의에 제출할 '독립청원서'를 작성했다. 1919년 3·1 운동이 일어나자 이를 적극적으로 지지하는 글을 서재필이 주관하는 잡지에 발표했으며, 미국 상원 외교위원회에 일본의 잔학상을 고발했다. 1942년에는 워싱턴 D.C.에서 열린 한국 자유 대회에 참석하여 한국 독립에 대한 지지를 표명했다.

1944년에는 '한국문제연구회'에서 간행하는 책자 《한국의 소리》에서 프랭클린 D. 루스벨트 대통령이 을사조약 직후 고종 황제의 청을 받아들이지 않아 동양의 역사가 바뀌었고, 미국이 친일 정책을 썼기 때문에 태평양 전쟁이 일어났다고 주장했다. 안중근 의사는 일본 경찰의 조사를 받던 1909년 12월 2일에 "한국인이라면 헐버트를 하루도 잊어서는 안 된다"는 말을 남기며 헐버트의 공헌을 높이 평가했다.

5. 사상 및 저술

헐버트의 사상은 한국의 근대화와 독립에 대한 깊은 통찰을 담고 있으며, 그의 저술은 한국을 국제사회에 알리는 중요한 역할을 했다.

5.1. 주요 사상 및 관점

헐버트는 한국의 근대화를 지지했지만, 단순히 서구 문물을 받아들이는 것을 넘어 한국의 전통과 문화를 존중하는 관점을 가지고 있었다. 그는 특히 한글의 우수성을 강조하며 한국의 언어적 독립이 중요하다고 보았다. 식민주의에 대해서는 일본의 한국 지배를 비판적으로 바라봤다. 초기에는 일본을 개혁의 주체로 긍정적으로 보기도 했으나, 1905년 일본이 대한제국을 보호국으로 만들려는 계획을 비판하면서 입장을 바꿨다. 그는 세속적인 일본 주도의 근대화보다는 기독교 정신에 기반한 근대화가 더 우월하다고 보았다.

그는 한국인들이 세계에서 가장 우수한 민족이라고 평가했으며, 한국과 일본이 동일한 두 가지 인종 유형을 가지고 있지만, 일본은 주로 말레이 인종이고 한국은 주로 만주-한국 인종이라고 주장했다. 또한 한국의 물리적 특성은 주로 북방 유형이지만, 말레이 요소가 한국의 초기 문명을 발전시키고 언어를 한반도 전역에 확산시켰다는 견해를 피력했다. 한국에는 1000년 이상 전에 중국 혈통과의 유전적 혼합이 멈췄다고도 언급했다.

5.2. 대표 저서 및 논문

헐버트는 한국에 대한 깊은 이해를 바탕으로 다양한 저술 활동을 펼쳤다. 그의 주요 저작들은 다음과 같다.

- 《사민필지》 (1889): 한국 최초의 순 한글 지리 교과서. 전 세계의 지리, 사회, 문화에 대한 내용을 담고 있으며, 한글 사용을 권장하는 서문이 특징이다.

- 《한글》 (The Korean Alphabet영어) (1892): 한글의 우수성과 과학성을 언어학적으로 분석한 논문. 세종대왕의 한글 창제를 인류사의 빛나는 업적으로 칭송했다.

- 《한국어와 드라비다어 비교 문법》 (Comparative Grammar of Korean and Dravidian영어) (1905): 한국어와 인도의 드라비다어를 비교 연구한 언어학 논문.

- 《한국의 역사》 (The History of Korea영어) (1905): 한국의 역사를 서양에 소개한 역사서.

- 《대한제국 멸망사》 (The Passing of Korea영어) (1906): 일본의 한국 침략을 비판적으로 다룬 대표작. 이 책은 윌리엄 그리피스의 《은자의 나라 조선》(Hermit Kingdom영어)과 이사벨라 버드 비숍의 《한국과 그 이웃나라들》(Corea and her neighbors영어)과 함께 조선 말기 3대 외국인 기록으로 꼽힌다. 그는 이 책에서 일본의 지배가 세속적이며 기독교적 근대화보다 열등하다고 비판했다.

- 《한국평론》 (The Korea Review영어) (1901-1906) 및 관련 저작: 영문 월간지로, 한국의 정치, 사회, 문화에 대한 깊이 있는 분석과 일본의 침략을 비판하는 글을 지속적으로 게재했다. 1907년에는 《한국의 일본인: 한국평론 발췌본》(The Japanese in Korea: Extracts from the Korea Review영어)을 출판했다.

그 외에도 《줌나의 기적》(Sign of the Jumna영어) (1903), 《시베리아 클론다이크를 찾아서》(Search for a Siberian Klondike영어) (1903), 《마법사 엄지》(Omjee - The Wizard영어) (1925), 《안개 속의 얼굴》(The Face in the Mist영어) (1926), 《미라 신부》(The Mummy Bride영어) (1928) 등 다양한 서적을 저술했다. 그는 한국의 금속활자, 거북선 등 한국 문화 관련 논문을 발표하며 한국 문화를 국제사회에 알리는 데 기여했다.

6. 개인적인 삶

헐버트는 공적인 활동 외에도 한국과의 깊은 개인적인 유대 관계를 맺었다. 그는 고종 황제와 매우 가까운 개인적인 친구로 알려져 있었으며, 고종의 신뢰를 바탕으로 대한제국의 외교 자문 역할을 수행할 수 있었다. 1888년 메이 한나와 결혼했으며, 그의 첫째 아들 쉘던은 2살 때 사망하여 양화진외국인선교사묘원에 먼저 안장되었다.

7. 말년 및 사망

헐버트는 생의 마지막 순간까지 한국에 대한 깊은 애정을 보여주었다.

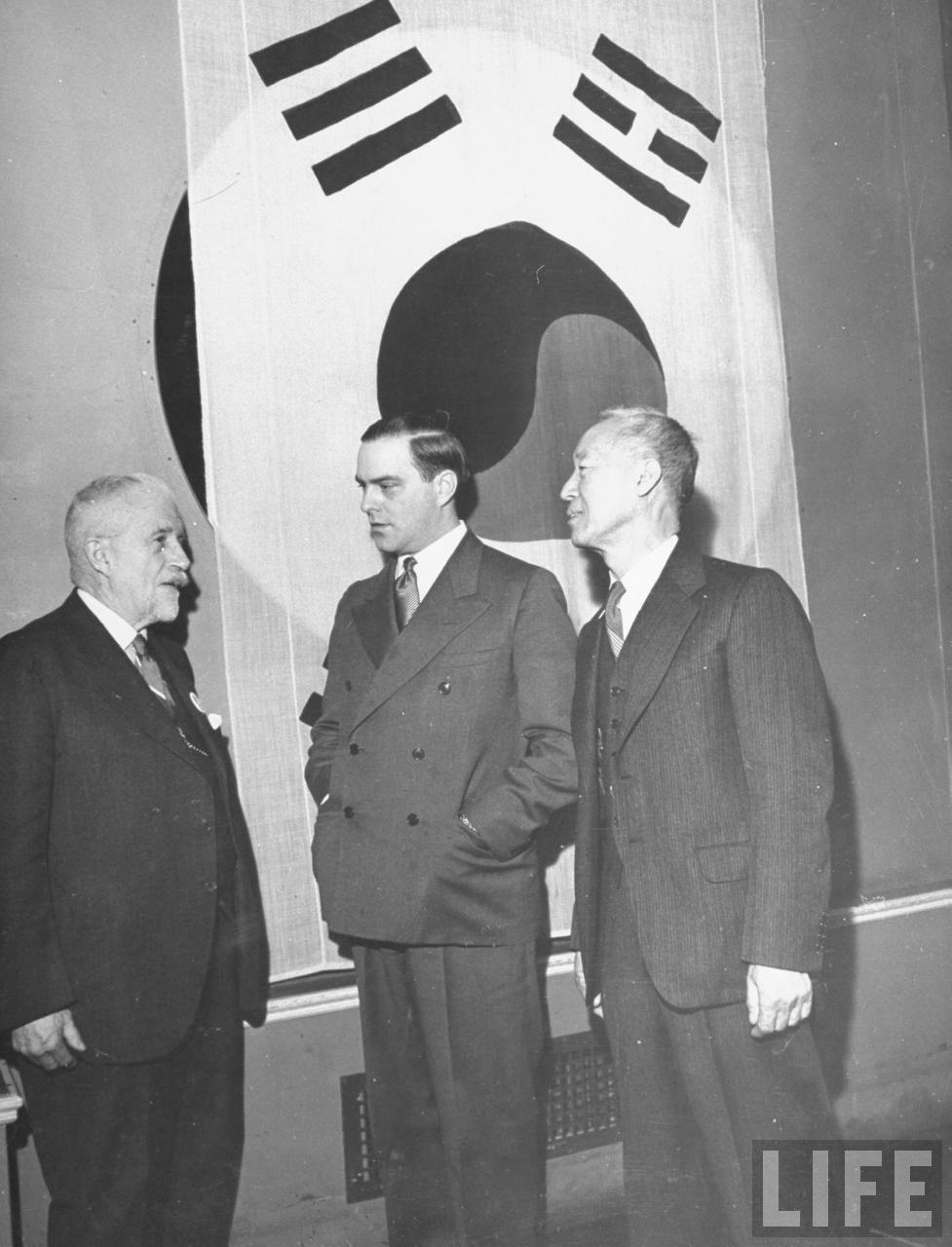

7.1. 한국 재방한과 서거

제2차 세계 대전이 끝난 후 한반도는 독립을 맞이했고, 1948년 대한민국이 수립되었다. 이듬해인 1949년, 그의 제자이자 초대 대한민국 대통령이 된 이승만의 초청으로 헐버트는 광복절 기념식에 참석하고자 86세의 노구를 이끌고 40년 만에 다시 한국을 방문했다.

그러나 30여 일이 넘는 긴 여행으로 누적된 여독을 이기지 못하고, 입국한 지 7일 만인 1949년 8월 5일 청량리위생병원에 입원 중 사망했다. 8월 11일에는 한국 최초의 외국인 사회장으로 영결식이 거행되었으며, 이승만 대통령도 참석하여 장문의 추도사를 낭독하며 그의 죽음을 애도했다.

7.2. 유언과 안장

헐버트의 시신은 오늘날 서울 양화진외국인선교사묘원에 묻혔다. 이는 그가 생전에 "내가 젊은 시절 사랑했던 한국 땅에 묻히고 싶다"고 여러 차례 언급했던 유지에 따른 것이었다. 헐버트는 샌프란시스코에서 대한민국으로 떠나기 전 언론과의 인터뷰에서도 "나는 웨스트민스터 사원보다 한국 땅에 묻히기를 원하노라"는 유언과 같은 말을 남겼다. 그의 첫째 아들 쉘던은 이미 2살 때 사망하여 양화진에 묻혀 있었다.

다만 헐버트에게는 두 가지 소원이 있었는데, 이를 이루지 못하고 사망한 점은 아쉬움으로 남았다. 첫 번째는 통일된 한국을 보는 것이었고, 두 번째는 고종의 내탕금을 찾는 것이었다. 고종은 자신의 사유 재산인 내탕금 중 상당 금액을 1903년 상하이에 있는 독일계 덕화은행에 예치해 두었는데, 이 사실을 헐버트에게 비밀리에 알리며 이를 찾아 대한제국의 독립운동 자금으로 사용할 것을 부탁했다. 이것이 고종으로부터 헐버트가 세 번째 비밀 특사로 임명되며 주어졌던 특명이었다.

헐버트는 1907년 일제에 의해 사실상 추방당했으나, 1909년 한국 개신교 전래 25주년 기념식 참가를 명분으로 미국 정부의 보호 아래 잠시 입국했었다. 가재를 정리하던 중 고종 황제의 밀명을 받은 헐버트는 상하이로 가서 고종에게만 돈을 내준다는 덕화은행장의 확인서와 고종의 위임장, 주중 독일공사의 인증서, 예치금 영수증 등을 제출했으나 이미 일제가 이 돈을 불법적인 방법으로 빼돌려 찾을 수 없었다. 당시 헐버트는 포기하지 않고 변호사를 고용해 통감부 초대 외무총장 나베시마가 쓴 인출금 영수증을 확인하고 관련 서류들을 모아 진술서를 만든 다음 미국 의회에 제출하는 등 돈을 돌려받으려는 노력을 계속했으나 뜻을 이루지 못했다. 그의 나이가 여든이 넘은 1948년에는 이승만 대통령에게 인출 경위를 추적한 보고서와 관련 서류 일체를 보내기도 했다. 헐버트가 1949년에 재방한했던 목적 중 하나는, 40년 전 일제가 고종 황제의 독립운동 자금을 불법적으로 갈취했다는 사실을 증거와 함께 널리 알리고, 일본 정부에 공식적으로 항의하여 그 돈을 되찾음으로써 고종 황제와 했던 약속과 40년 전 그에게 주어졌던 특사로서의 임무를 완수하고자 했던 것으로 보인다. 당시 고종이 덕화은행에 예치했던 51.00 만 DEM 상당의 금괴와 일본 엔화는 연리 10%로 100년을 계산하면 약 2.00 조 KRW에 달하는 것으로 추정된다.

8. 유산 및 평가

헐버트는 한국 사회에 지대한 영향을 남겼으며, 그의 공헌은 오늘날까지 높이 평가받고 있다.

8.1. 대한민국 정부의 포상

대한민국 정부는 헐버트의 공로를 기려 그에게 여러 차례 포상을 추서했다. 1950년 3월 1일, 그는 외국인 최초로 건국훈장 태극장(독립장)을 추서받았다. 2013년 7월에는 국가보훈처에 의해 외국인으로는 최초로 '이달의 독립운동가'로 선정되었다. 2014년 10월 9일 한글날에는 한글 보전과 보급에 헌신한 공로로 금관문화훈장이 추서되었다. 2015년에는 (사)서울 아리랑페스티벌 조직위원회로부터 제1회 '서울 아리랑상'에 추서되기도 했다.

2009년 마포구는 헐버트의 손자 내외인 브루스 헐버트와 마가렛츠 헐버트에게 마포구 명예구민증을 수여했으며, 헐버트 박사의 증손자 킴벌 헐버트에게도 마포구 명예구민증이 수여되었다.

8.2. 한국 사회에서의 위상

헐버트는 오늘날 한국에서 가장 사랑받는 외국인 중 한 명으로 꼽힌다. 그의 묘비에는 "나는 웨스트민스터 사원보다 한국 땅에 묻히기를 원하노라"는 그의 유언이 새겨져 있다. 이 묘비의 중앙은 원래 이승만 대통령이 묘비명을 써주기로 약속했으나 성사되지 못해 50년간 비어 있었다. 그 후 서거 50주년을 맞은 1999년, 당시 대통령이었던 김대중의 휘호를 받아 '헐버트 박사의 묘'라는 한글 휘호가 새겨졌다.

서울에는 헐버트의 공로를 기리는 동상이 건립되어 있는데, 이는 서울에서 미국 민간인에게 헌정된 유일한 동상이다. 그는 대한제국 시대 언론인으로 활동했던 영국인 어니스트 베델과 더불어 조선 말기 '조선을 구하기 위해 활동한 대표적인 서양인'으로 손꼽힌다. 2013년에는 문경새재에 헐버트 아리랑비가 건립되어, 그가 구전으로만 전해지던 아리랑을 처음으로 채보하여 국제사회에 소개한 공로를 기리고 있다.

8.3. 역사적 영향력

헐버트가 남긴 역사적 영향력은 다방면에 걸쳐 있다. 그의 한글 연구는 한글의 우수성을 국제사회에 알리고 한글의 과학적 체계를 정립하는 데 결정적인 기여를 했다. 특히 띄어쓰기 도입과 한글 교과서 편찬은 한국어 교육과 보급에 큰 전환점이 되었다.

그는 한국학 발전에도 기여했으며, 한국의 역사와 문화를 서방 세계에 소개하는 데 중요한 역할을 했다. 그의 저서 《대한제국 멸망사》는 일본의 침략을 비판적으로 기록한 중요한 사료로 평가받는다. 또한 한국의 독립을 위한 그의 헌신적인 외교 활동과 독립운동가 지원은 한국의 주권 수호와 민족 의식 고취에 큰 영향을 미쳤다. 헐버트의 활동은 단순히 선교사나 교육자의 역할을 넘어, 한국의 근대화와 독립을 위한 투쟁에 적극적으로 참여한 '파란 눈의 한국인'으로서 한국 사회에 깊은 문화적 이해와 존경심을 심어주었다.