1. 생애 및 배경

헨리크 아르놀 베르겔란의 출생부터 학업에 이르는 과정은 노르웨이의 애국심이 싹트던 시기와 맞물려 있었다.

1.1. 어린 시절과 가족

헨리크 아르놀 베르겔란은 1808년 6월 17일 노르웨이 크리스티안산에서 태어났다. 그의 아버지 니콜라이 베르겔란(Nicolai Wergeland노르웨이어, 1780년-1848년)은 목사이자 정치인으로, 1814년 에이즈볼에서 열린 제헌의회의 의원이었다. 이로 인해 베르겔란은 노르웨이 애국주의의 중심지에서 성장했다. 그의 여동생은 작가 카밀라 콜레트이며, 남동생은 후에 소장이 되는 요세프 프란츠 오스카르 베르겔란(Joseph Frantz Oscar Wergeland노르웨이어)이었다.

베르겔란의 부계 조상은 주로 호르달란, 송네, 순뫼레 지역의 농민들이었으며, 특히 베르클란 농장에서 유래했다. '베르겔란'은 '베르클란'을 덴마크식으로 표기한 것이다. 모계로는 덴마크인과 스코틀랜드인의 혈통을 이어받았다. 그의 외고조부 앤드루 크리스티(Andrew Chrystie영어, 1697년-1760년)는 던바 출신으로 크리스티 씨족에 속했으며, 1717년 노르웨이 브레비크로 이주하여 모스로 옮긴 뒤 스코틀랜드인 마조리 로리(Marjorie Lawrie영어, 1712년-1784년)와 재혼했다. 이들의 딸 야코비네 크리스티(Jacobine Chrystie영어, 1746년-1818년)는 크리스티안산의 시 서기 헨리크 아르놀 타울로브(Henrik Arnold Thaulow노르웨이어, 1722년-1799년)와 결혼했으며, 이들이 베르겔란의 어머니 알레테 타울로브(Alette Thaulow노르웨이어, 1780년-1843년)의 부모이다. 헨리크 아르놀 베르겔란은 외증조부의 이름에서 자신의 첫 이름을 따왔다.

1.2. 교육

베르겔란은 1825년 당시 `왕립 프레데리크 대학교`(Det Kongelige Frederiks Universitet노르웨이어, 현 오슬로 대학교)에 입학하여 신학을 공부했다. 그는 또한 자연 과학과 사회 과학 분야에 걸쳐 폭넓게 학문을 탐구했으며, 1829년에 학위를 받았다.

2. 문학 활동

베르겔란의 문학적 업적은 그의 시에 가장 잘 드러나지만, 그의 작품은 시대를 초월한 혁신성과 사회 개혁 의지를 담고 있었다.

2.1. 시와 주요 작품

1829년, 베르겔란은 서정적이고 애국적인 시집 『Digte, første Ring노르웨이어』(시들, 첫 번째 원)을 출판하여 문단의 큰 주목을 받았다. 이 시집에는 그가 이상적인 사랑으로 여긴 '스텔라'가 등장하는데, 이는 단테 알리기게리의 『신곡』에 나오는 베아트리체와 유사한 베르겔란의 뮤즈로 비유된다. 스텔라라는 인물은 베르겔란이 사랑에 빠졌던 네 명의 여성(그중 두 명은 구애했으나 깊은 관계로 발전하지 못했다)을 바탕으로 한다. 스텔라는 또한 그의 대서사시 『Skabelsen, Mennesket og Messias노르웨이어』(창조, 인간 그리고 메시아)를 쓰게 한 영감이 되었다. 이 작품은 1845년에 『Mennesket노르웨이어』(인간)으로 재구성되었다. 이 작품들에서 베르겔란은 인류의 역사와 인류를 향한 신의 계획을 보여준다. 이 작품들은 플라톤적이고 낭만주의적이며, 계몽주의와 프랑스 혁명의 이상에 기초하고 있다. 그는 권력 남용, 특히 사악한 성직자들과 그들이 사람들의 정신을 조작하는 행위를 비판했다. 결국, 그의 신념은 다음과 같이 표현된다.

: 하늘은 더 이상 쪼개지지 않으리

: 제단의 사분면에 따라,

: 땅은 더 이상 분열되고 약탈되지 않으리

: 폭군의 홀에 의해.

: 피 묻은 왕관, 사형 집행인의 강철

: 노예의 횃불과 희생의 불꽃은

: 더 이상 대지 위에서 빛나지 않으리.

: 사제들의 어둠을 뚫고, 왕들의 천둥을 뚫고,

: 자유의 새벽,

: 진리의 밝은 날

: 하늘 위로 빛나리, 이제는 사원의 지붕이 되어,

: 그리고 대지로 내려오리,

: 이제는 제단이 되는

: 형제애를 위한.

: 대지의 영혼들은 이제 빛나리

: 새로워진 마음속에서.

: 자유는 영혼의 심장이며, 진실은 영혼의 욕망이니.

: 대지의 모든 영혼이

: 영원한 부름에

: 흙으로 돌아가리라:

: 각자의 이마에 각자의 천상 왕좌를 지니고.

: 각자의 심장에 각자의 제단과 희생 제물을 지니고.

: 대지의 모든 이는 영주이며, 신을 위한 모든 이는 사제이니.

21세에 그는 문학계의 권력자로 떠올랐으며, 1830년 프랑스 7월 혁명의 교리를 열정적으로 전파하면서 정치계에서도 영향력을 행사했다. 후에 그는 아말리에 소피 베케볼드와 결혼하며 새로운 사랑의 시집을 쓰게 되는데, 이 시집은 꽃의 이미지를 담고 있는 반면, 그의 초기 사랑 시들은 별의 이미지를 담고 있었다.

그는 사망 전 마지막 해에도 병상에서 서신, 시, 정치적 성명서, 희곡 등을 빠르게 집필했다. 그가 마지막으로 쓴 시는 사망 3일 전인 7월 9일자이다.

2.2. 희곡 및 기타 저술

베르겔란은 시 외에도 다양한 분야에서 중요한 저술 활동을 펼쳤다. 그는 활발한 극작가로서 `Campbellerne노르웨이어`(캠벨 가문, 1837년), `Venetianerne노르웨이어`(베네치아 사람들, 1843년), `Søkadetterne노르웨이어`(해군 사관생도들, 1837년) 등의 작품을 썼다. 특히 `캠벨 가문`은 로버트 번즈의 곡과 시에 기반을 둔 뮤지컬 연극으로, 영국 동인도 회사의 식민 통치와 스코틀랜드의 농노제, 그리고 당시 노르웨이의 빈곤과 탐욕스러운 변호사들을 비판하는 내용을 담아 즉각적인 성공을 거두었으며, 그의 가장 위대한 연극적 성공으로 평가된다.

역사가로서 베르겔란은 『Norges Constitutions Historie노르웨이어』(노르웨이 헌법의 역사, 1841년-1843년)를 저술했는데, 이는 오늘날에도 중요한 사료로 여겨진다. 그의 역사 에세이 『Hvi skrider Menneskeheden saa langsomt frem?노르웨이어』(인류는 왜 이토록 느리게 발전하는가?)에서 그는 신이 인류를 진보와 더 밝은 미래로 인도할 것이라는 확신을 표명했다。 그는 또한 1835년부터 1837년까지 급진적인 잡지 『Statsborgeren노르웨이어』(시민)을 편집하기도 했다.

베르겔란의 주요 저작물은 다음과 같다.

- 『Irreparible Tempus라틴어』 (1828년)

- 『Sinclairs død노르웨이어』 (1828년)

- 『Digte, Første Ring노르웨이어』 (1829년)

- 『Skabelsen, mennesket og Messias노르웨이어』 (1830년)

- 『Spaniolen노르웨이어』 (1833년)

- 『Digte, Annen Ring노르웨이어』 (1833년)

- 『Barnemordersken노르웨이어』 (1835년)

- 『Campbellerne노르웨이어』 (1837년)

- 『Digte노르웨이어』 (1838년)

- 『Czaris노르웨이어』 (1838년)

- 『Stockholmsfareren노르웨이어』 (1838년)

- 『Engelsk salt노르웨이어』 (1838년)

- 『Den konstitutionelle노르웨이어』 (1838년)

- 『Vinægers fjeldeventyr노르웨이어』 (1838년)

- 『Jan van Huysums Blomsterstykke노르웨이어』 (얀 판 회이쉼의 꽃 그림, 1840년)

- 『Svalen노르웨이어』 (제비, 1841년)

- 『Norges Konstitusjons Historie노르웨이어』 (노르웨이 헌법의 역사, 1841년-1842년)

- 『Jødesagen I Det Norske Storthing노르웨이어』 (노르웨이 의회의 유대인 문제, 1842년)

- 『Jøden노르웨이어』 (유대인, 1842년)

- 『Jødinden노르웨이어』 (유대인 여성, 1844년)

- 『Den engelske lods노르웨이어』 (영국인 도선사, 1844년)

- 『Hasselnødder노르웨이어』 (개암나무 열매, 1845년)

- 『Det befriede Europa노르웨이어』 (해방된 유럽, 1845년)

- 『Kongens ankomst노르웨이어』 (왕의 도착, 1845년)

- 『Mennesket노르웨이어』 (인간, 1845년)

2.3. 문학적 스타일과 영향

베르겔란의 문학적 노력은 초기부터 그의 문학적 경쟁자였던 요한 세바스티안 웰하벤(Johan Sebastian Welhaven노르웨이어)을 비롯한 비평가들로부터 '거칠고 형태가 없으며', '상상력은 풍부하나 취향이나 지식이 부족하다'는 비판을 받았다. 1830년부터 1835년까지 베르겔란은 웰하벤과 다른 비평가들로부터 혹독한 공격에 시달렸다. 고전주의자였던 웰하벤은 베르겔란의 폭발적인 글쓰기 방식을 용납할 수 없었고, 베르겔란의 문체에 대한 에세이를 발표했다. 이러한 공격에 대한 응답으로 베르겔란은 '시풀 시파다'(Siful Sifadda노르웨이어)라는 필명으로 여러 풍자 시를 발표했다.

웰하벤은 베르겔란의 시적 스타일은 물론 그의 개성조차 이해하지 못했다. 이 논쟁은 한편으로는 개인적인 것이었고, 다른 한편으로는 문화적, 정치적인 성격을 띠었다. 노르웨이 학생 공동체에서 시작된 가짜 논쟁은 곧 확대되어 거의 2년간 신문 지상에서 오랫동안 지속되는 논쟁으로 번졌다. 웰하벤의 비판과 그의 친구들이 퍼뜨린 비방은 베르겔란과 그의 초기 작품에 대한 지속적인 편견을 만들어냈다.

최근에는 그의 초기 시가 재평가되어 더 호의적으로 인정받고 있다. 베르겔란의 시는 사실 기묘하게 모더니즘적이면서도 노르웨이의 전통적인 에다 시가의 요소를 포함하고 있는 것으로 평가된다. 6세기부터 11세기까지의 고전적인 북유럽 시인들, 즉 그의 지적 선조들의 패턴을 따라, 그의 글은 암시적이고 의도적으로 가려져 있었으며, 광범위한 맥락을 필요로 하는 정교한 케닝(kenning영어)을 특징으로 했다. 초기부터 그는 운율이나 음률이 없는 자유시 형태로 시를 썼다. 그의 은유 사용은 생생하고 복잡했으며, 많은 시가 상당히 길었다. 그는 독자에게 자신의 시를 거듭 숙고하도록 요구했으며, 이는 동시대의 바이런과 퍼시 비시 셸리, 심지어 윌리엄 셰익스피어도 마찬가지였다. 자유로운 형식과 다중적인 해석은 특히 시가 한 번에 한 가지 주제에 집중되어야 한다고 미학적으로 보았던 웰하벤을 불쾌하게 했다.

베르겔란은 이 시점까지 덴마크어로 글을 썼지만, 노르웨이를 위한 별개의 독립적인 언어에 대한 생각을 지지했다. 이로써 그는 이바르 오센(Ivar Aasen노르웨이어)보다 15년 앞서 나갔다. 후에 노르웨이 역사가 할브단 코트(Halvdan Koht노르웨이어)는 "노르웨이에는 헨리크 베르겔란이 예견하지 못했거나 그의 시야에 들어오지 않은 정치적 대의명분은 단 하나도 없다"고 말했다.

베르겔란의 가장 두드러진 시적 상징은 '꽃'과 '별'이며, 각각 천상과 지상의 사랑, 자연과 아름다움을 상징한다.

3. 정치 및 사회 활동

베르겔란은 단순한 문학가를 넘어, 프랑스 7월 혁명의 영향을 받아 정치에 뛰어들었으며, 노르웨이 민족주의와 민주주의의 열렬한 옹호자로서 사회 개혁에 적극적으로 참여했다.

3.1. 민족 운동과 헌법 기념

1829년, 베르겔란은 5월 17일 노르웨이 헌법 기념일(Syttende mai노르웨이어) 축하 운동의 상징이 되었는데, 이 날은 후에 노르웨이 국경일이 되었다. 그는 왕실 칙령으로 국경일 기념이 금지되자 크리스티아니아(현재 오슬로)에서 벌어진 악명 높은 '광장 전투'(battle of the Square영어) 이후 대중의 영웅이 되었다. 베르겔란은 현장에 있었고, 지방 장관들에게 맞선 행동으로 명성을 얻었다. 이후 그는 이 날을 기념하는 공개 연설을 처음으로 했으며, 그리하여 '국경일을 시작한' 인물로 인정받았다. 매년 5월 17일에는 학생들과 어린 학생들이 그의 묘와 동상을 장식한다. 특히, 오슬로의 유대인 공동체는 그가 노르웨이에 유대인의 입국을 허용하기 위해 성공적으로 노력한 것에 감사하며 5월 17일에 그의 묘에 참배한다.

3.2. 사회 개혁 및 약자 옹호

베르겔란은 사회 정의를 위해 기꺼이 싸웠던 열정적인 사람이었다. 그는 유대인, 소수 민족, 빈곤층 등 사회적 약자의 권익 보호를 위해 헌신했다. 그는 미국의 노예와 러시아의 폴란드인 소수 민족 등 억압받는 이들의 해방을 웅변으로 주장했으며, 스페인에서의 탄압에 항의했다. 또한 그는 권력 남용과 폭정을 비판했다. 그는 특히 가난한 농민들에 대한 변호사들의 태도를 불신했으며, 자주 법정에서 변호사들과 법률가들과 싸웠다. 이로 인해 그는 많은 적을 만들었으며, 한 사건에서는 수년간의 법적 문제가 이어져 그를 거의 파산시킬 지경에 이르렀다. 이 논쟁은 당시 노르웨이 군대의 훈련장이었던 가르데르모엔에서 시작되었다. 그의 희곡에서 그의 숙적인 검찰관 옌스 오벨 프라엠(Jens Obel Praëm노르웨이어)은 악마로 묘사되기도 했다.

그의 희곡 『Campbellerne노르웨이어』은 영국 동인도 회사의 인도 통치와 스코틀랜드의 농노제, 그리고 당시 노르웨이의 빈곤과 탐욕스러운 변호사들을 비판하는 내용을 담고 있었다. 이러한 활동을 통해 그는 18세기적 계몽주의 입장에서 민주주의와 진보에 대해 일반 대중, 특히 노동자들에게 호소했다.

3.3. 대중 참여 및 계몽

베르겔란은 노르웨이 민족 대의를 진전시키기 위해 끊임없이 노력했다. 그는 민중 도서관을 설립하고 노르웨이 농민들의 만연한 빈곤을 완화하기 위해 노력했다. 그는 검소한 삶을 설교하고 외국의 사치품을 비난했으며, 직접 노르웨이 홈스펀 의복을 입어 모범을 보였다. 그는 국민들이 부여받은 헌법적 권리에 대한 계몽과 더 큰 이해를 위해 힘썼다. 이로 인해 그는 일반 대중 사이에서 점차 인기를 얻었다. 강연, 설교, 신문 편집 등 다양한 대중 참여 활동을 통해 사회 계몽과 대중 교육에 기여했다.

대학 도서관 사서로 일하던 중, 1838년 늦가을 스웨덴 국왕 칼 14세 요한은 베르겔란에게 그의 봉급을 거의 두 배로 늘려주는 소액의 '왕실 연금'을 제안했다. 베르겔란은 이를 '공공 교사'로서의 대가로 받아들였다. 이 연금 덕분에 베르겔란은 결혼하고 정착할 수 있을 만큼의 수입을 얻게 되었다. 같은 해 봄에 결혼하면서 그의 마음은 차분해졌고, 그는 다시 일자리를 구했다. 이번에는 노르웨이 국립 문서 보관소의 총책임자라는 새로운 직책에 지원했고, 1840년 1월에 지원서를 제출했다. 결국 그는 그 자리를 얻어 1841년 1월 4일부터 1844년 가을 은퇴할 때까지 근무했다. 1841년 4월 17일, 그와 아말리에는 새로운 노르웨이 왕궁 근처에 위치한 그의 새 집인 `그로텐`(Grotten노르웨이어)으로 이사했고, 그는 그곳에서 다음 몇 년을 살았다.

4. 개인사

베르겔란의 개인적인 삶은 그의 문학적, 사회적 활동만큼이나 다채롭고 때로는 고난에 찬 이야기들로 채워져 있다.

4.1. 결혼과 가정

베르겔란은 그로텐에 있는 자신의 집에서 크리스티아니아 부두의 작은 여관으로 배를 타고 건너가야 했다. 이곳에서 그는 여관 주인의 19세 딸인 아말리에 소피 베케볼드(Amalie Sofie Bekkevold노르웨이어)를 만났다. 베르겔란은 그녀에게 빠르게 사랑에 빠져 그해 가을에 청혼했다. 그들은 1839년 4월 27일 에이즈볼 교회에서 베르겔란의 아버지가 주례를 맡아 결혼식을 올렸다.

아말리에는 노동 계급 출신이었지만, 매력적이고 재치 있으며 총명하여 곧 남편의 가족들의 마음을 사로잡았다. 특히 카밀라 콜레트는 평생 그녀의 신뢰하는 친구가 되었다. 부부 사이에는 자녀가 없었지만, 그들은 베르겔란이 1835년에 낳은 혼외자 올라프(Olaf노르웨이어)를 입양했으며, 베르겔란은 그 소년에게 교육을 제공했다. 올라프 크누드센(Olaf Knudsen노르웨이어)이라 불린 이 아이는 후에 노르웨이 학교 텃밭 가꾸기의 창시자이자 저명한 교사가 되었다.

베르겔란의 사후, 아말리에는 그의 장례식을 집전했던 사제이자 베르겔란의 오랜 대학 친구였던 닐스 안드레아스 비외른(Nils Andreas Biørn노르웨이어)과 재혼하여 여덟 명의 자녀를 두었다. 그러나 수년 후 그녀가 사망했을 때 그녀에 대한 추도사는 다음과 같았다. "마침내 베르겔란의 미망인이 사망했으며, 그녀는 노르웨이 문학에서 그 누구보다 많은 시를 영감했다."

5. 논쟁과 비판

베르겔란의 생애는 그의 개혁적인 사상과 행동으로 인해 끊임없는 논쟁과 비판에 시달렸다. 이는 그의 문학적 스타일뿐만 아니라 정치적 입장에도 걸쳐 있었다.

5.1. 문학적 논쟁

비평가들, 특히 요한 세바스티안 웰하벤은 베르겔란의 초기 문학 작품을 '거칠고 형태가 없으며', '상상력은 풍부하나 취향이나 지식이 부족하다'고 비판했다. 이로 인해 1830년부터 1835년까지 베르겔란은 웰하벤과 다른 이들로부터 심한 공격을 받았다. 고전주의자였던 웰하벤은 베르겔란의 폭발적인 글쓰기 방식을 용납할 수 없었고, 베르겔란의 문체에 대한 에세이를 발표했다. 이러한 공격에 대한 응답으로 베르겔란은 '시풀 시파다'라는 필명으로 여러 풍자 시를 발표했다. 웰하벤은 베르겔란의 시적 스타일이나 심지어 그의 개성조차 이해하지 못했다.

이 논쟁은 한편으로는 개인적인 것이었고, 다른 한편으로는 문화적, 정치적인 성격을 띠었다. 노르웨이 학생 공동체에서 시작된 가벼운 논쟁은 곧 확대되어 거의 2년간 지속되는 신문 논쟁으로 번졌다. 웰하벤의 비판과 그의 친구들이 퍼뜨린 비방은 베르겔란과 그의 초기 작품에 대한 지속적인 편견을 만들어냈다. 그러나 최근에는 그의 초기 시가 재평가되어 더욱 긍정적으로 인정받고 있다. 베르겔란의 시는 실제로 기묘하게 모더니즘적이지만 동시에 전통적인 노르웨이 에다 시가의 요소를 포함하고 있는 것으로 간주될 수 있다.

5.2. 정치적 비난과 개인적 고난

국왕 칼 14세 요한으로부터 '왕실 연금'을 수락한 후, 베르겔란은 과거의 공화주의 운동 동지들로부터 그의 대의를 배신했다는 의심을 받았다. 좌파였던 그는 국왕으로부터 어떤 것도 받아서는 안 된다는 것이었다. 베르겔란은 칼 요한에 대해 양가적인 시각을 가지고 있었다. 한편으로는 그는 프랑스 혁명의 상징이자 베르겔란이 존경하는 가치들을 상기시키는 존재였다. 다른 한편으로는 그는 민족 독립을 방해했던 스웨덴 국왕이었다. 급진주의자들은 베르겔란을 변절자라고 불렀고, 그는 여러 방식으로 자신을 변호했다. 그러나 그 스스로가 외롭고 배신당했다고 느끼는 것이 분명했다.

한 번은 그가 학생 파티에 참석하여 옛 교수들을 위한 건배를 제안하려 했으나 무례하게 방해받았다. 몇 번의 시도 끝에 그는 절망하여 주석 접시로 이마를 내리쳐 피를 흘렸다. 그날 밤 베르겔란이 울었다고 기억하는 사람은 한 명의 의사뿐이었다. 그날 저녁 늦게 학생들은 대학을 기리는 행진을 준비했고, 모두 베르겔란을 뒤에 남겨두고 떠났다. 단 한 명의 학생만이 그에게 팔짱을 낄 것을 제안했고, 이것만으로도 베르겔란은 기분을 되찾았다. 그 학생은 훗날 노르웨이 의회주의의 아버지라 불리는 요한 스베드루프(Johan Sverdrup노르웨이어)였다. 이로써 노르웨이 좌파 운동의 두 상징, 한 세대 차이를 두고 함께 걸었다.

그러나 베르겔란은 일부 대형 신문에 글을 쓰는 것이 금지되어 자신을 변호할 수 없었다. 특히 『Morgenbladet노르웨이어』지는 그의 답변, 심지어 그의 시적 응답조차 인쇄하지 않았다. 그의 가장 잘 알려진 시 중 하나는 이 시기에 쓰인 것으로, 신문이 베르겔란을 "짜증이 많고 기분이 나쁘다"고 표현한 것에 대한 응답이었다. 베르겔란은 자유로운 운율로 응답했다.

:나는 기분이 나쁘다고, 모르겐블라데트? 나는, 햇빛 한 줄기만 봐도 설명할 수 없는 기쁨에 큰 소리로 웃음을 터뜨리는 내가?

이 시는 다른 신문에 실렸고, 『모르겐블라데트』는 1846년 봄에 베르겔란에게 사과와 함께 이 시를 인쇄했다.

1844년 1월, 법원은 프라엠 사건에 대한 타협안을 결정했다. 베르겔란은 자신을 보석해야 했고, 그는 굴욕감을 느꼈다. 보석금은 800 스페시달러로 책정되었는데, 이는 그가 감당할 수 있는 금액 이상이었다. 그는 자신의 집을 팔아야 했고, 이듬해 겨울 `그로텐`은 그의 어려움을 이해하는 좋은 친구가 매입했다. 이러한 심리적 압박이 그의 질병에 기여했을 가능성이 있다.

6. 죽음

베르겔란의 마지막 해는 병마와의 싸움으로 점철되었지만, 그는 죽음의 순간까지도 붓을 놓지 않았다.

6.1. 투병 생활과 마지막 날

1844년 봄, 베르겔란은 폐렴에 걸려 2주간 집에 머물러야 했다. 회복하는 동안 그는 그 해의 국경일 축하 행사에 참여하겠다고 주장했으며, 그의 여동생 카밀라는 축제장으로 가는 길에 "죽음처럼 창백했지만 5월 17일의 정신으로 가득 찬" 그를 만났다. 얼마 지나지 않아 그의 병이 재발했고, 이제는 결핵 증상까지 나타났다. 그는 실내에 머물러야 했고, 병은 결국 치명적인 것으로 판명되었다. 그의 병의 본질에 대해서는 많은 이론이 있다. 평생 담배를 피웠기 때문에 폐암이 발생했다고 주장하는 이들도 있다. 당시에는 흡연의 위험이 대부분의 사람들에게 알려지지 않았다.

이 마지막 한 해 동안, 그는 병상에서 편지, 시, 정치적 성명서, 희곡 등을 빠르게 집필했다. 경제적 상황 때문에 베르겔란은 1845년 4월 더 작은 집인 `예르테룸`(Hjerterum노르웨이어)으로 이사했다. `그로텐`은 그때 팔렸다. 그러나 그의 새 집은 아직 완공되지 않았고, 그는 국립 병원 릭스호스피탈레트(Rikshospitalet노르웨이어)에서 열흘을 보내야 했다. 이곳에서 그는 자신의 가장 잘 알려진 병상 시 몇 편을 썼다. 그는 거의 마지막까지 글을 썼다. 마지막으로 쓰인 시는 사망 3일 전인 7월 9일자이다.

6.2. 장례와 안장

헨리크 베르겔란은 1845년 7월 12일 이른 아침 자택에서 사망했다. 그의 장례식은 7월 17일에 거행되었으며, 크리스티아니아 주변 지역에서 온 수천 명이 참석했다. 사제는 수백 명을 예상했지만, 실제 참석자는 예상보다 10배나 많았다. 그의 관은 노르웨이 학생들이 운반했고, 지정된 수송 마차는 빈 채로 그들 앞에 서서 갔다. 학생들이 관을 직접 운반하겠다고 주장한 것으로 알려졌다. 베르겔란의 묘는 오후 내내 열려 있었고, 해가 질 때까지 사람들이 그의 관 위에 꽃을 뿌리며 그를 기렸다. 그의 아버지 니콜라이 베르겔란은 3일 뒤(7월 20일) 『Morgenbladet노르웨이어』지에 감사의 글을 쓰며, 마침내 아들이 명예를 얻었다고 밝혔다.

: 이제 나는 너희 모두가 그를 얼마나 사랑했는지, 그를 얼마나 존경했는지 본다... 하나님께서 너희 모두에게 보상하시고 축복하시기를! 너희가 그렇게 존경했던 그 형제는 위험한 시작을 했고, 오랫동안 오해받고 고통받았지만, 아름다운 마무리를 가졌다. 그의 삶은 장미로 뒤덮이지 않았지만, 그의 죽음과 무덤은 더욱 그러했다 - (니콜라이 베르겔란).

베르겔란은 사실 교회묘지의 보잘것없는 구역에 안치되었고, 곧 그의 친구들은 신문에 더 나은 묘지를 요구하는 글을 쓰기 시작했다. 그는 결국 1848년에 현재의 묘지로 이장되었다. 이 무렵 그의 묘비에 적절한 기념비를 세우는 것에 대한 논쟁이 일어났다. 그의 묘비에 세워진 기념비는 스웨덴 유대인들이 제공했으며, 6개월간의 지연 끝에 1849년 6월 17일에 공식적으로 '개장'되었다.

7. 유산과 평가

베르겔란은 노르웨이 역사와 문화에 지대한 영향을 미친 인물로, 사후에도 그의 업적과 사상은 다양한 방식으로 평가되고 기려지고 있다.

7.1. 역사적 평가

베르겔란은 노르웨이 고유의 문학적 유산과 근대 노르웨이 문화를 발전시킨 선구자로 종종 묘사된다. 그의 견해는 당대에 논쟁적이었고 그의 문학적 스타일은 여러모로 전복적이라는 비난을 받았다. 그럼에도 불구하고 그는 대중의 영웅이 되었다. 그의 작품은 노르웨이 시의 영구적인 보물 중 하나로 남아 있다.

그는 노르웨이 좌파 운동의 상징이 되었으며, 오늘날까지 많은 후대 노르웨이 시인들에게 영향을 미쳤다. 그리하여 수많은 후대 시인들이 어떤 식으로든 그에게 충성을 바쳤다. 노르웨이 시인 잉게보르그 레플링 하겐(Ingeborg Refling Hagen노르웨이어)은 "우리 발자국에서 무언가 싹튼다면, 그것은 베르겔란 사상의 새로운 성장이다"라고 말했다. 그녀는 다른 이들과 함께 그의 생일을 기념하는 연례 행사를 시작했다. 그녀는 전통적인 '꽃 행진'을 시작하고, 낭송과 노래로 그의 기억을 기렸으며, 종종 그의 희곡을 공연하기도 했다. 노르웨이 역사가 할브단 코트는 "노르웨이에는 헨리크 베르겔란이 예견하지 못했거나 그의 시야에 들어오지 않은 정치적 대의명분은 단 하나도 없다"고 평가했다.

7.2. 기념 및 추모

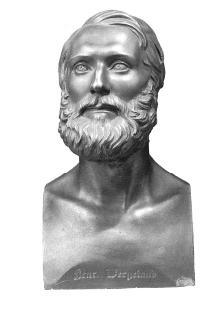

베르겔란의 동상은 오슬로의 주요 거리인 왕궁과 스토르팅(Storting노르웨이어, 노르웨이 의회) 사이에 서 있으며, 국립극장을 등지고 있다. 매년 노르웨이 헌법 기념일(Syttende mai노르웨이어)에는 오슬로 대학교 학생들이 그에게 꽃 화환을 바친다. 이 기념물은 1881년 5월 17일에 건립되었으며, 이 날의 연설은 비에른스티에르네 비에른손(Bjørnstjerne Bjørnson노르웨이어)이 했다. 제2차 세계대전 중 나치 점령자들은 베르겔란 기념을 금지했다. 그의 묘와 동상은 매년 학생들과 어린 학생들에 의해 장식되며, 오슬로의 유대인 공동체는 5월 17일에 그의 묘에 참배하며 그를 기린다.

7.3. 수용과 비판

베르겔란은 당대에도 논쟁적인 인물이었고, 그의 문학적 스타일은 '전복적'이라는 비난을 받기도 했다. 특히 요한 세바스티안 웰하벤의 비판과 비방은 그와 그의 초기 작품에 대한 편견을 오랫동안 지속시켰다. 그러나 그의 초기 시는 '이상하게도 모더니즘적이지만 노르웨이 전통 에다 시가의 요소를 포함한다'는 평가를 받으며 최근 재평가되고 있다.

그의 급진주의, 군주제에 대한 논쟁적인 입장, 그리고 법적 다툼은 때때로 그를 동지들로부터 의심과 고립에 빠뜨리기도 했다. 특히 그가 왕실 연금을 수락한 것은 과거의 공화주의 운동 동지들로부터 '대의를 배신했다'는 비난을 받았다. `캠벨 가문` 연극 공연 중 발생한 '캠벨 전투'(Cambellerslaget노르웨이어)와 그의 사후 '위치 있는 사람들'에 의한 그의 명성 훼손 시도는 그의 생애 전반에 걸친 논란을 보여준다. 그럼에도 불구하고 그의 작품, 특히 『유대인』과 『유대인 여성』은 유대인의 노르웨이 입국을 허용하는 법률 개정에 결정적인 역할을 했다.

8. 주요 저작 목록

헨리크 베르겔란의 주요 저작 목록은 다음과 같다.

- 『Irreparible Tempus라틴어』 (1828년)

- 『Sinclairs død노르웨이어』 (1828년)

- 『Digte, Første Ring노르웨이어』 (1829년)

- 『Skabelsen, mennesket og Messias노르웨이어』 (1830년)

- 『Spaniolen노르웨이어』 (1833년)

- 『Digte, Annen Ring노르웨이어』 (1833년)

- 『Barnemordersken노르웨이어』 (1835년)

- 『Campbellerne노르웨이어』 (1837년)

- 『Digte노르웨이어』 (1838년)

- 『Czaris노르웨이어』 (1838년)

- 『Stockholmsfareren노르웨이어』 (1838년)

- 『Engelsk salt노르웨이어』 (1838년)

- 『Den konstitutionelle노르웨이어』 (1838년)

- 『Vinægers fjeldeventyr노르웨이어』 (1838년)

- 『Jan van Huysums Blomsterstykke노르웨이어』 (1840년)

- 『Svalen노르웨이어』 (1841년)

- 『Norges Konstitusjons Historie노르웨이어』 (1841년-1842년)

- 『Jødesagen I Det Norske Storthing노르웨이어』 (1842년)

- 『Jøden노르웨이어』 (1842년)

- 『Jødinden노르웨이어』 (1844년)

- 『Den engelske lods노르웨이어』 (1844년)

- 『Venetianerne노르웨이어』 (1843년)

- 『Søkadetterne노르웨이어』 (1837년)

- 『Hasselnødder노르웨이어』 (1845년)

- 『Det befriede Europa노르웨이어』 (1845년)

- 『Kongens ankomst노르웨이어』 (1845년)

- 『Mennesket노르웨이어』 (1845년)

베르겔란의 전집 『Samlede Skrifter : trykt og utrykt노르웨이어』는 1918년부터 1940년까지 23권으로 출판되었다. 그 이전에도 H. 라센이 편집한 『Samlede Skrifter노르웨이어』(9권, 크리스티아니아, 1852년-1857년)라는 제목의 전집이 있었다.