1. 개요

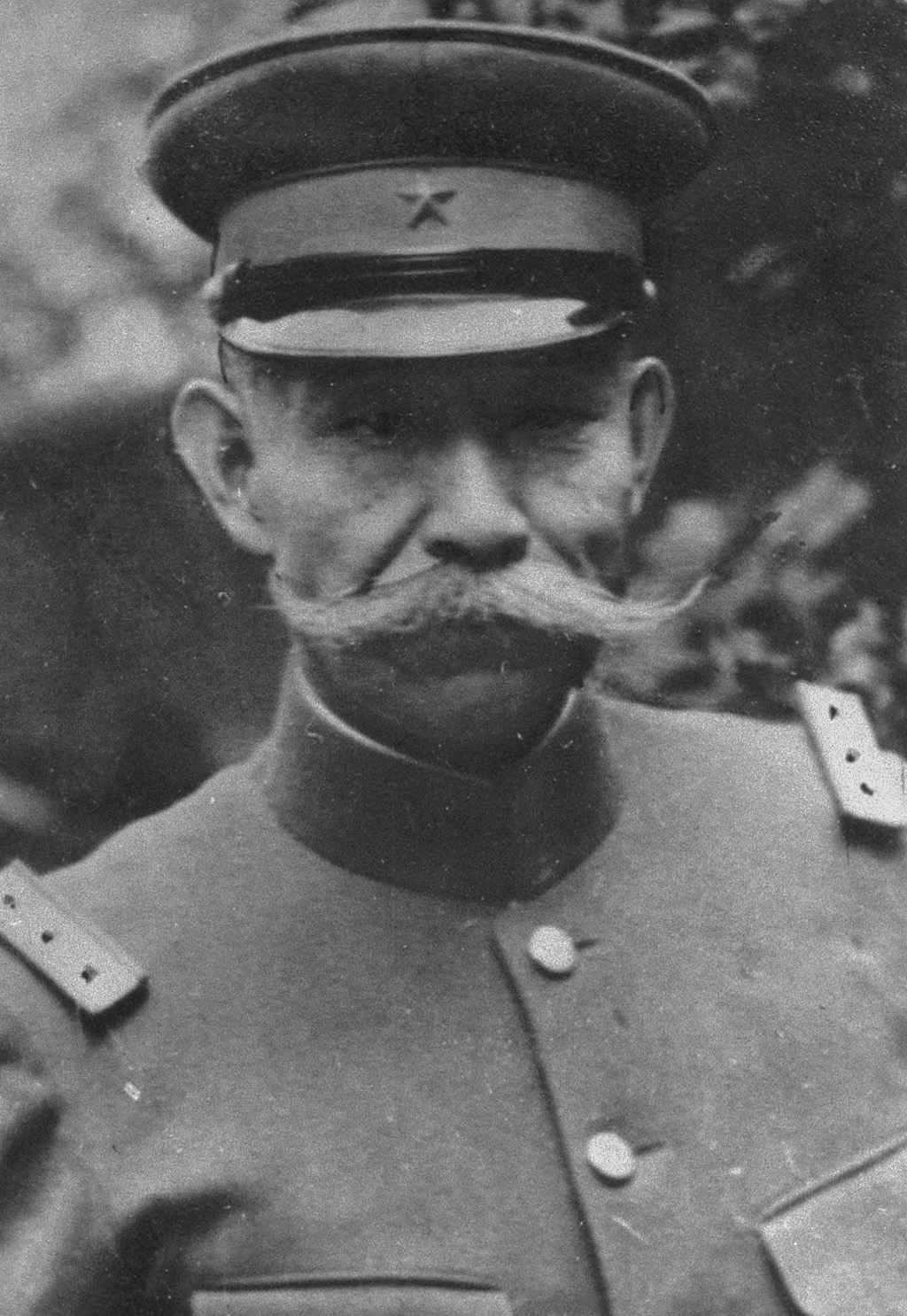

하야시 센주로(林 銑十郎일본어, 1876년 2월 23일 ~ 1943년 2월 4일)는 일본 제국 육군의 군인이자 정치인으로, 만주사변 당시 조선군 사령관으로서 일본 정부의 승인 없이 독단적으로 병력을 만주로 월경시켜 만주 침략을 주도한 인물이다. 이후 일본의 육군대신을 거쳐 1937년에는 제33대 내각총리대신을 지냈다. 그는 일본 제국 말기의 군국주의 시대를 대표하는 인물 중 하나로, 그의 군사 및 정치 경력은 당시 일본 사회의 군부의 영향력 확대와 팽창주의 정책을 잘 보여준다.

2. 초기 생애 및 교육

하야시 센주로는 1876년 2월 23일 일본 이시카와현 가나자와시 고다쓰노에서 사무라이 가문 출신인 하야시 시시로와 벳쇼 사하의 첫째 아들로 태어났다. 그의 가문은 과거 가가번을 섬겼던 사무라이 계급이었다. 그의 둘째 동생 하야시 료조는 일본 제국 육군 대령이 되었고, 막내 동생 시라카와 유키치는 도쿄시의 부시장을 지냈다.

어린 시절 하야시는 가나자와 대학 부속 초등학교를 졸업했다. 1894년 7월 청일 전쟁이 발발하자 그는 다니던 제4고등학교 보충과를 중퇴하고 일본 육군사관학교에 사관 후보생으로 입학했다. 1896년 11월 26일 육군사관학교를 제8기로 졸업한 후, 1897년 6월 28일 보병 소위로 임관되어 가나자와성 인근에 주둔한 보병 제7연대에 배속되었다. 1903년에는 육군대학교 제17기생으로 45명 중 12위의 성적으로 졸업하며 엘리트 군인의 길을 걷기 시작했다. 육군대학교 졸업 동기로는 수석 졸업자인 와타나베 조타로, 하타 에이타로, 미나미 지로 등이 있었다. 졸업 후 하야시 하쓰지와 결혼하여 4남 4녀를 두었다.

3. 군 경력

하야시는 1899년 11월 17일 보병 중위로 진급했다. 1904년 러일 전쟁이 발발하자 보병 제6여단의 부관으로서 제9사단 예하 부대와 함께 참전하여 뤼순 공방전에 참여했다. 특히 뤼순의 반룡산 동포대 공격에서는 8월 22일 퇴각 명령을 거부하고 남은 병력 70명을 이끌고 포대를 점령하여 '도깨비 대위'라는 별명을 얻었으며, 노기 마레스케 제3군 사령관으로부터 개인 감상장을 받았다.

1908년 12월 21일 보병 소령으로 진급했다. 1910년 1월부터 한국 주차군 사령부에 부속되었다. 1911년 3월에는 하사관 한 명만을 대동하고 60일간 도보로 한반도 국경을 답사하며 수비 방책을 보고하기도 했다. 1913년부터 3년간 독일과 영국에 유학했으며, 베를린에서는 마사키 진자부로 소좌, 나가타 데쓰잔 대위 등과 친분을 쌓았다. 1914년 1월 20일 보병 중령으로, 1917년 8월 6일 보병 대령으로 진급하였고, 1918년부터 1920년까지 보병 제57연대 연대장을 지냈다. 1916년 11월 15일에는 구루메 포로 수용소장으로 보임되었다. 이후 1920년 기술본부 부속 및 임시 군사조사위원으로 근무했으며, 1921년 소장으로 진급하여 육군사관학교 예과장을 맡았다. 1923년부터 1924년까지는 국제 연맹 육해공군 문제 상설자문위원회에 일본군 대표로 참석하기 위해 프랑스에 머물렀다.

일본으로 돌아온 후 1925년 보병 제2여단장에 임명되었고, 1926년 중장으로 진급하며 도쿄만 요새 사령관이 되었다. 1927년 육군대학교장을 거쳐 1928년 교육총감부 본부장, 1929년 근위사단 사단장 등 요직을 두루 역임하며 순조롭게 승진했다. 당시 하야시는 조슈벌의 배제를 목표로 하던 엘리트 장교들의 모임인 '일석회'에서 아라키 사다오 중장, 마사키 진자부로 중장과 함께 지지해야 할 장군으로 꼽히기도 했다.

1930년 12월 22일, 하야시 센주로 중장은 조선군 사령관에 임명되었다. 1931년 9월 18일 만주사변이 발발하자, 그는 다음 날인 9월 19일, 쇼와 천황이나 도쿄의 중앙 정부로부터 어떠한 사전 승인도 없이 휘하 제20사단 병력을 분할하여 혼성 제39여단을 편성하고, 이 부대에게 압록강을 넘어 만주로 진격하라는 독단적인 명령을 내렸다. 이로 인해 그는 '월경 장군'이라는 별명을 얻게 되었다. 이는 일본 육군 형법의 '전권의 죄'에 해당하는 중죄였으며, 혼성 제39여단의 상부 기관인 제20사단 참모장이었던 모리 고로 대좌는 독단적인 월경 명령에 대한 부담으로 3일간 부대를 신의주에 발이 묶이게 하기도 했다. 하지만 내각은 만주사변을 둘러싼 군부의 음모를 조사하려 했으나, 사태가 걷잡을 수 없이 확대되자 결국 이를 용인하는 방향으로 선회하였고, 하야시의 독단적인 부대 이동은 9월 22일 사후 승인을 받게 되었다. 조선군 사령관으로서의 이 결정은 하야시의 미래를 크게 바꾸어 놓았다.

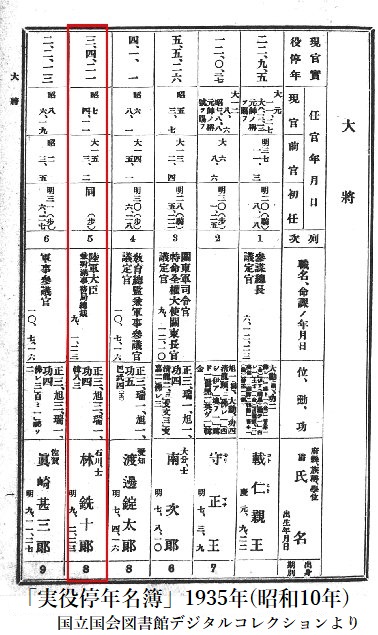

1932년 4월 11일, 하야시는 대장으로 진급했으며, 일본 육군 3대 보직 중 하나인 교육총감 겸 군사참의관에 임명되어 1934년까지 재직했다.

4. 정치 경력

1934년 1월 23일, 하야시 센주로는 사이토 마코토 내각의 육군대신으로 취임했으며, 이어서 오카다 게이스케 내각에서도 육군대신직을 수행했다. 1936년 3월에는 예비역에 편입되었다. 그가 육군대신이 된 시기, 참모총장 간인노미야 고토히토 대장은 아라키 사다오 육군대신 후임으로 마사키 진자부로를 탐탁지 않게 여겨 하야시를 강력히 추천했다. 이 시기 육군 내 현역 장성 및 영관급 장교 중 아베 노부유키, 나카무라 고타로 등 가가번 출신 인사가 많아 '가가 육군'이라 불릴 정도로 세를 떨쳤다.

하야시 육군대신은 정책 최고 실무직인 육군성 군무국장에 나가타 데쓰잔 소장을 임명하며 통제파 대 황도파 간의 갈등을 더욱 격화시키는 원인을 제공했다. 당시 명확한 권력 기반이 없었던 하야시는 사가번 출신이자 절친한 친구였던 마사키의 도움으로 출세 가도를 걸어왔지만, 이 무렵 마사키와의 관계가 틀어지기 시작했으며, 마사키와 거리를 두기 위해서는 간인노미야 총장 및 중견 참모들의 압도적인 지지를 받던 나가타 등 통제파 세력의 힘을 빌릴 필요가 있었다.

1935년 7월, 하야시는 교육총감으로서 육군 인사에 자주 간섭했던 황도파의 거두 마사키 진자부로 대장의 경질을 단행했다. 이는 간인노미야 총장과 군사참의관 와타나베 조타로 대장의 지지를 받은 것으로, 당시에는 대단한 결단으로 평가받았다. 그러나 이 경질극은 무라나카 고지 보병대위와 이소베 아사이치 일등주계의 면관(8월 2일), 하야시의 두뇌라 할 수 있는 군무국장 나가타 데쓰잔 소장이 백주 대낮에 국장실에서 살해당한 아이자와 사건(8월 12일), 그리고 이듬해 2·26 사건으로 이어지는 원인이 되었다. 나가타 군무국장을 잃은 하야시는 실의에 빠져 이듬달 가와시마 요시유키 대장에게 육군대신 자리를 넘겨주었다. 육군대신에서 물러난 하야시 대장은 2·26 사건의 습격 대상에서 제외되었으며, 마사키 경질에 일조했던 동기 와타나베 조타로 교육총감은 습격당해 목숨을 잃었다.

1937년 2월 2일, 하야시 센주로는 제33대 일본 내각총리대신으로 취임했다. 그는 정치 정당의 파벌 싸움에서 벗어난 내각을 세우려 노력했으며, 나중에는 각료들에게 당적 포기를 요구하기도 했다. 그러나 하야시 내각은 발족 당시부터 좋지 않은 평판이 많았는데, 이는 하야시의 성격에서 비롯된 부분도 컸다. 1937년 6월 4일, 그는 정당 측의 퇴진 요구에 직면하여 이른바 '먹튀 해산(食い逃げ解散)'이라 불리는 일본 제국의회의 중의원 해산을 단행한 뒤 총사직했다. 그의 총리 재임 기간은 123일에 불과하여 역대 총리 중에서도 매우 짧은 편에 속한다.

한편, 하야시는 뜻밖에도 이슬람교 관련 업무의 선구자로서, 자신은 무슬림이 아니었지만 대일본회교협회의 회장을 지냈다. 이 협회는 일본 내 무슬림들을 위한 모스크, 회교회관, 신학교, 도서관, 숙박소 등의 설립을 목표로 활동했으며, 협회지 '회교세계'를 발간했다. 1940년 10월에는 추밀원 참의가 되었고, 1942년 5월부터는 대일본흥아동맹 총재를 지냈다.

5. 사상 및 이념

하야시 센주로는 당시 일본 군부 내에서 강경파인 '황도파'와 통제된 방식으로 군부의 영향력을 확대하려는 '통제파' 사이의 파벌 갈등에 깊이 연루되었다. 그는 초기에는 황도파의 후견인으로 여겨졌으나, 이후 통제파의 핵심 인물인 나가타 데쓰잔을 지원하며 육군대신으로 활동했다. 그의 이러한 행보는 군국주의 체제 내에서 권력을 유지하고 확장하려는 모습을 보여준다. 특히 만주사변에서 천황의 명령 없이 독단적으로 병력을 월경시킨 것은 군부의 의사결정이 정부 통제를 넘어섰음을 상징하는 대표적인 사례로, 일본의 팽창주의 정책을 군부 주도로 실행하려는 그의 의지를 드러낸다.

그는 당시 일본의 군국주의자들 중에서도 '우파'적 성향을 지지했으며, 하시모토 긴고로와 같은 급진적 군국주의자들이 혁명적인 방법으로 군사 정권을 수립하려는 것에 반대했다. 그는 고노에 후미마로의 사상을 지지했으며, 민주주의를 부정하고 일당제를 옹호하는 데 동조했다. 만주사변을 계획한 이시와라 간지는 "하야시 대장은 우리 마음대로 고양이도 호랑이로도 만들 수 있다"고 말한 것으로 알려져 있는데, 이는 하야시가 강한 정치적 소신보다는 군부 내의 권력 역학에 따라 움직일 수 있는 인물로 비쳐졌음을 시사한다. 그의 이러한 유연성은 역설적으로 군부의 팽창주의적 목표 달성에 이용될 여지를 주었다는 비판을 받는다. 또한 대일본회교협회 및 대일본흥아동맹 총재직은 그의 이념이 단순한 군국주의를 넘어 아시아 패권을 지향하는 일본 제국주의적 확장에 기여했음을 보여준다.

6. 개인 생활

하야시 센주로는 육군대학교 졸업 후 하야시 하쓰지와 결혼하여 4남 4녀를 두었다. 그의 자녀들 중 장녀 준코는 도야마현의 전 주니 은행 두취이자 약종상이었던 나카타 세이베에의 장남 나카타 유키치와 결혼했다. 넷째 딸 지에코는 경시총감과 타이완 총독부 총무장관 등을 역임한 사이토 이쓰키의 장남 사이토 요시히코와 결혼했다. 그의 두 동생으로는 후에 육군 대령이 된 하야시 료조와 도쿄시 부시장을 지낸 시라카와 유키치가 있었다. 시라카와 유키치의 아들인 하야시의 조카로는 생물학자 시라카미 겐이치와 무술 연구가 시라카미 잇쿠켄이 있다.

7. 사망

1943년 1월 중순경, 하야시 센주로는 감기가 악화된 후 가벼운 뇌출혈을 겪었다. 이후 도쿄도 시부야구 센다가야 자택에서 요양했으나 상태가 악화되어 의식을 회복하지 못하고 1943년 2월 4일 66세의 나이로 사망했다. 장례식은 같은 달 7일 대일본흥아동맹장으로 미즈노 렌타로가 장의위원장을 맡아 아오야마 장의장에서 거행되었다. 그의 묘소는 다마 영원에 안치되어 있다. 사후 그는 금치훈장 공사급과 욱일동화대수장을 추서 받았다.

8. 평가 및 영향

하야시 센주로의 공과에 대한 평가는 군인으로서의 뛰어난 역량과 정책적 결단력을 긍정적으로 보는 시각과, 그의 독단적인 군사 행동 및 군국주의적 행보가 일본을 파국으로 이끈 주요 원인이었다는 비판적 시각으로 나뉜다.

8.1. 긍정적 평가

군인으로서 하야시는 러일 전쟁 당시 뤼순 공방전에서 퇴각 명령에도 불구하고 포대를 점령하여 '도깨비 대위'라는 별명과 함께 노기 마레스케 장군으로부터 직접 감상장을 받는 등 뛰어난 용기와 지휘력을 보여주었다. 또한 장관급 연습에서 탁월한 성적을 거두어 그의 군 경력에 긍정적인 전환점이 되기도 했다. 만주사변 당시 그의 독단적인 월경 결정은 이후 중앙 정부의 사후 승인을 얻어내면서 그의 출세 가도를 열어주었고, 당시 군부 내에서는 그의 과감한 행동이 높이 평가되기도 했다.

8.2. 비판 및 논란

하야시 센주로에 대한 비판과 논란은 주로 그의 독단적인 군사 행동과 군국주의 정책 지지, 그리고 정치적 파벌 개입에서 비롯된다.

가장 큰 논란은 만주사변 당시 조선군 사령관으로서 일본 정부나 천황의 승인 없이 독단적으로 병력을 만주로 월경시켰다는 점이다. 이는 명백히 일본 육군 형법의 '전권의 죄'에 해당하는 중대한 위법 행위였으며, 이러한 군부의 하극상적 행동은 이후 일본군이 정식 정부의 통제를 벗어나 독자적인 행동을 일삼는 선례를 만들었다. 그의 이 결정은 일본의 대륙 침략을 가속화하고 제2차 세계 대전으로 이어지는 길을 여는 중대한 원인 중 하나로 지목된다.

또한, 그는 육군대신 재직 시 통제파와 황도파 간의 갈등에서 통제파의 편에 서서 황도파의 거두 마사키 진자부로를 경질하는 데 결정적인 역할을 했다. 이 사건은 아이자와 사건과 2·26 사건으로 이어지는 군부 내 폭력적인 파벌 항쟁의 직접적인 도화선이 되었으며, 일본 정치의 혼란을 가중시켰다.

총리 재임 시절에는 파벌 싸움에서 벗어난 내각을 구성하려 했으나, 겨우 123일 만에 '먹튀 해산'이라는 비판 속에 총사직하는 등 정치적 무능력과 불안정성을 드러냈다. 이러한 짧은 재임 기간은 당시 일본의 정치가 군부의 영향력과 파벌 싸움으로 인해 얼마나 혼란스러웠는지를 보여주는 상징적인 사례로 평가된다.

하야시는 또한 민주주의를 부정하고 일당제를 주장하는 등 전체주의적이고 군국주의적 사상에 동조했으며, 이시와라 간지의 언급처럼 군부 내 특정 세력에 의해 좌지우지될 수 있는 인물이라는 인식이 있었다는 점에서, 그가 스스로의 신념보다는 시대의 흐름과 군부의 의지에 편승하여 일본을 파국으로 이끌었다는 비판을 받는다.

9. 훈장 및 영예

하야시 센주로는 군인 및 정치인으로서 다음과 같은 훈장과 영예를 받았다.

| 분류 | 일자 | 명칭 및 내용 |

|---|---|---|

| 서위 (叙位) | 1897년 10월 15일 | 정팔위 (正八位) |

| 1899년 12월 26일 | 종칠위 (従七位) | |

| 1904년 3월 22일 | 정칠위 (正七位) | |

| 1909년 3월 1일 | 종육위 (従六位) | |

| 1914년 3월 10일 | 정육위 (正六位) | |

| 1917년 8월 30일 | 종오위 (従五位) | |

| 1921년 8월 30일 | 정오위 (正五位) | |

| 1926년 4월 2일 | 종사위 (従四位) | |

| 1929년 9월 2일 | 정사위 (正四位) | |

| 1932년 5월 2일 | 종삼위 (従三位) | |

| 1934년 5월 15일 | 정삼위 (正三位) | |

| 1937년 7월 2일 | 종이위 (従二位) | |

| 1943년 2월 4일 | 정이위 (正二位) (사후 추서) | |

| 서훈 (叙勲) | 1906년 4월 1일 | 금치훈장 공사급 (功四級金鵄勲章), 욱일장 훈오등 쌍광 욱일장 (勲五等双光旭日章) |

| 1913년 5월 31일 | 서보장 훈사등 서보장 (勲四等瑞宝章) | |

| 1915년 11월 7일 | 서보장 훈삼등 서보장 (勲三等瑞宝章) | |

| 1920년 11월 1일 | 욱일장 훈삼등 욱일중수장 (勲三等旭日中綬章) | |

| 1926년 4월 26일 | 서보장 훈이등 서보장 (勲二等瑞宝章) | |

| 1932년 6월 14일 | 서보장 훈일등 서보장 (勲一等瑞宝章) | |

| 1934년 4월 29일 | 욱일장 훈일등 욱일대수장 (勲一等旭日大綬章) | |

| 1943년 2월 4일 | 욱일동화대수장 훈일등 욱일동화대수장 (勲一等旭日桐花大綬章) (사후 추서) | |

| 포장 (褒章) | 1906년 4월 1일 | 종군기장 메이지 37-38년 종군기장 (明治三十七八年従軍記章) |

| 1915년 11월 7일 | 종군기장 다이쇼 3-4년 종군기장 (大正三四年従軍記章) | |

| 기념 및 외국 훈장 | 1912년 8월 1일 | 한일 병합 기념장 (韓国併合記念章) |

| 1910년 8월 28일 | 대한제국 훈삼등 팔괘장 (勲三等八卦章) (외국 훈장 패용 허가) | |

| 1935년 9월 21일 | 만주국 황제 방일 기념장 (皇帝訪日記念章) (외국 훈장 패용 허가) |

10. 관련 저작 및 작품

하야시 센주로가 직접 저술했거나 그에 관해 쓰인 주요 저작, 그리고 그를 다룬 영화는 다음과 같다.

- 저작:

- 『만주사변 일지』(満洲事件日誌일본어, 미스즈 쇼보, 1996년) - 다카하시 마사모리 해설.

- 영화:

- 《226》(1989년) - 배우 야마무라 고조가 하야시 센주로 역을 맡았다.