1. 이름

웃시야 왕은 히브리 성경에서 여러 차례 아사랴라는 이름으로도 언급된다. 이 두 이름은 모두 히브리어에서 유래했으며 각각 다른 의미를 지닌다. עֻזִּיָּהוּ웃시야후히브리어는 "나의 힘은 야훼이다" 또는 "야훼가 강하게 하신다"는 뜻을, עֲזַרְיָה아자르야히브리어는 "야훼께서 도우셨다"는 뜻을 지닌다.

《열왕기하》에서는 웃시야를 8번 아사랴로, 4번 웃시야로 언급하는 반면, 《역대기》에서는 일관되게 웃시야로 칭한다. 이에 대해 학자들은 여러 견해를 제시한다. 일부 학자들은 아사랴가 필사자의 오류로 인해 생긴 이름일 가능성을 제기하는 반면, 다른 학자들은 고대 근동의 왕들이 즉위명과 본명을 동시에 사용했음을 들어 웃시야는 즉위명이며 아사랴는 개인적인 이름일 것이라고 추정한다. 예를 들어, 솔로몬의 본명은 여디디야였다. 왕의 즉위명은 즉위와 대관식 때 부여되었을 것으로 보인다.

2. 생애와 통치

웃시야 왕은 유다 왕국의 제10대 왕으로, 16세에 왕위에 올라 52년간 통치하였다. 이는 므나쎄 다음으로 긴 통치 기간이다.

2.1. 즉위와 초기 통치

웃시야는 예루살렘 출신 어머니 여골리야와 아버지 아마샤 사이에서 태어났다. 그는 16세에 왕위에 올랐고, 재위 초기에는 선지자 스가랴의 영향을 받아 하나님께 충실하며 "주께서 보시기에 옳은 일"을 행했다. 그는 아버지를 따라 의로운 통치를 하였으나, 일부 산당을 제거하지 않아 백성들이 그곳에서 제사를 드리고 향을 피우는 것을 허용하기도 했다. 웃시야는 엘랏을 재건하여 유다 왕국에 복귀시키는 등 국력을 회복시키는 데 힘썼다. 그의 통치 초기는 솔로몬 시대 이후 여호사밧 왕의 통치기와 더불어 가장 번영했던 시기로 평가된다.

2.2. 군사적 및 경제적 업적

웃시야는 유다 왕국을 강력한 국가로 만들었다. 그는 블레셋 사람들과 싸워 가드, 야브네, 아스돗의 성벽을 무너뜨리고 그 지역에 새 성읍을 건설하였다. 또한 구르 바알의 아랍인들과 암몬인들을 물리쳐 조공을 받게 되었고, 그의 명성은 이집트 국경에까지 이르러 세력이 확장되었다.

군사적으로는 예루살렘의 성벽에 탑들을 세우고 튼튼하게 보수하였으며, "숙련된 기술자들이 고안한" 투석기와 활을 쏘는 기계 등 신무기를 개발하여 전투력을 강화했다. 그는 정예 병력을 갖추고 서기관 여이엘과 행정관 마아세야의 사열 아래 부대를 편성하였으며, 용사 가문의 우두머리 2,600명과 그들의 지휘 아래 30만 7,500명에 달하는 막강한 전투 병력을 두었다. 이들에게는 작은 방패, 창, 투구, 갑옷, 활, 팔맷돌 등 충분한 무기가 제공되었다.

경제적으로도 웃시야는 큰 발전을 이루었다. 그는 농업과 목축업에 깊은 관심을 두어 "땅을 사랑하는 사람"이라 불렸다. 평원과 평야에 가축들을 많이 기르고, 광야에 탑들을 세워 저수 동굴을 많이 파서 물을 확보하였다. 또한 산악 지방과 비옥한 땅에는 농부들과 포도밭 일꾼들을 두어 농업 생산량을 크게 늘렸다. 이러한 성공적인 통치로 유다 왕국은 분열된 왕국 이래 가장 넓은 영토를 다스리며 막강한 권력과 권위를 행사했다. 그의 업적은 후대 유다 왕들의 정치적 상황을 이해하는 데 중요한 배경이 되기도 했다.

2.3. 교만과 나병 발병

웃시야는 그의 힘이 강해지면서 점차 교만해졌고, 이로 인해 신성모독적인 행위를 저지르게 되었다. 그는 오직 제사장만이 할 수 있는 분향 제단 위에서 향을 피우는 권한을 침범하려 성전에 들어갔다. 대제사장 아사랴와 80명의 용감한 제사장들이 웃시야를 막고 경고했으나, 웃시야는 분노하며 물러서지 않았다. 바로 그 순간, 웃시야의 이마에 나병이 발병하였다. 고대 유대 역사가 요세푸스 플라비우스의 기록에 따르면, 이 순간 큰 지진이 땅을 흔들어 성전이 갈라지고 햇살이 웃시야의 얼굴에 비쳐 나병이 즉시 발병했다고 한다.

나병에 걸린 웃시야는 성전에서 쫓겨났고, 죽는 날까지 "별궁"에서 격리된 채 살아야 했다. 이로 인해 그의 아들 요담이 궁을 담당하고 백성을 다스리는 섭정을 시작하게 되었다. 이 공동 통치 기간은 웃시야 생애의 마지막 11년간 지속되었다.

2.4. 죽음과 매장

웃시야 왕은 나병에 걸린 채로 52년간의 통치를 마감하고 68세의 나이로 사망하였다. 그는 "왕들의 매장지에 속한 들판"에 있는 별개의 무덤에 매장되었다. 이는 나병 환자였기 때문에 일반적인 왕들의 묘지에 묻히지 못했음을 시사한다.

3. 역사적 및 고고학적 증거

웃시야 왕의 존재와 그의 시대는 성경 외의 다양한 역사적 및 고고학적 증거를 통해 뒷받침된다.

3.1. 웃시야 비문

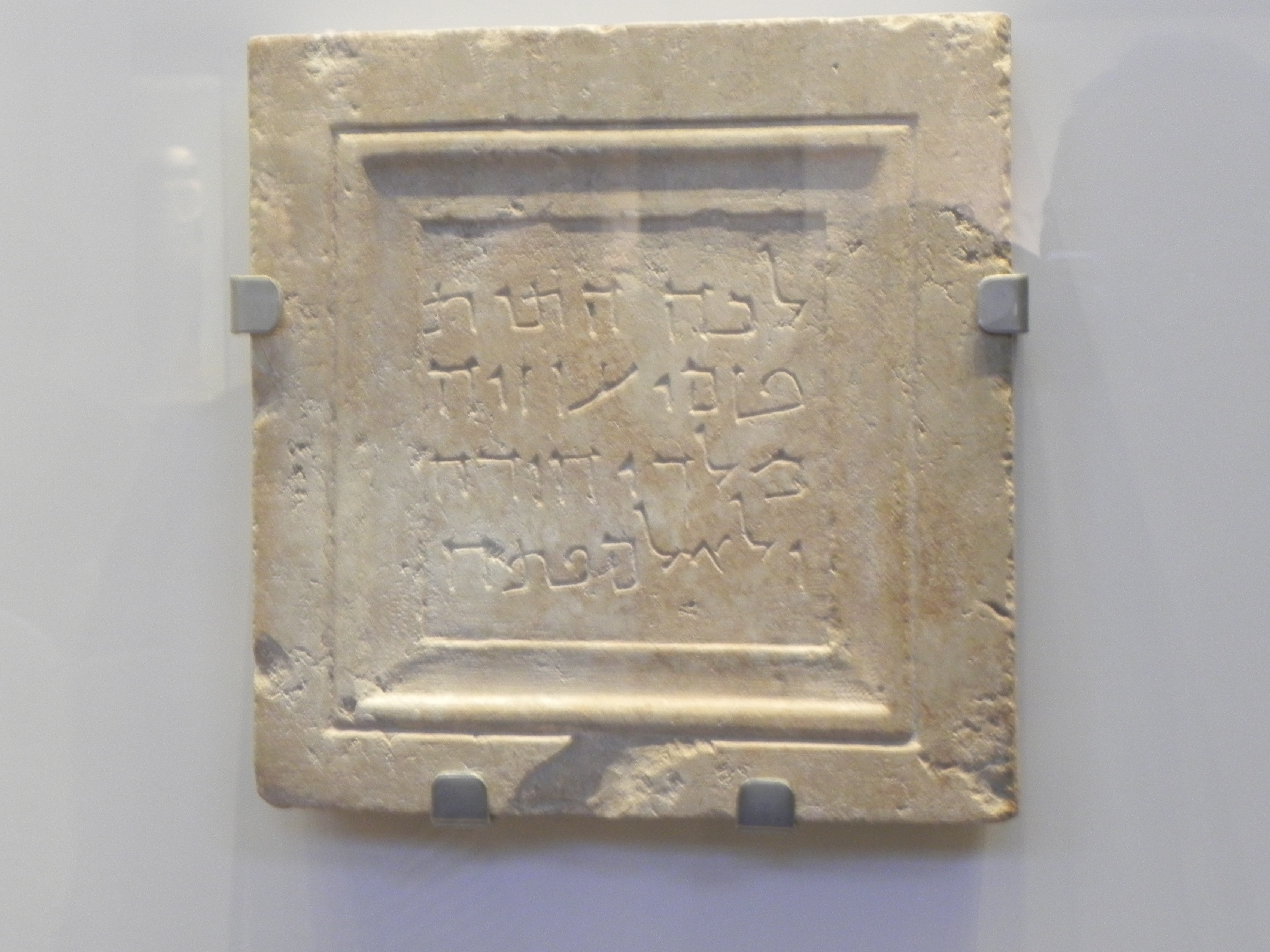

1931년, 예루살렘의 히브리 대학교 엘리에저 수케니크 교수는 감람산에 있는 러시아 승천 수도원의 소장품에서 웃시야 비문으로 알려진 고고학 유물을 발견했다. 이 비문은 35x34x6NaN 경 cm 크기의 돌판으로, 비문의 이전 소유 경로는 알려지지 않았으며 수도원에서도 기록되지 않았다. 가장 유력한 가설은 중세 유대 문헌이 웃시야의 무덤을 수도원 부지에 있었다고 기록한 점에 기반하여, 1870년대 수도원 건설 과정에서 발견되었을 수 있다는 것이다.

비문의 내용은 성경 아람어와 매우 유사한 아람어 방언으로 기록되어 있다. 서체로 보아 이 비문은 서기 30~70년경에 제작된 것으로 추정되는데, 이는 웃시야 왕의 사망 시기로 알려진 기원전 740년경보다 약 700년 후의 시점이다. 비문에는 "여기에 유다 왕 웃시야의 뼈가 옮겨졌다. 열지 말라"고 번역되어 있다. 이로 인해 웃시야의 유해가 제2성전 시대에 재매장되었을 가능성이 제기된다.

3.2. 웃시야 시대의 대지진

선지서 《아모스서》와 《스가랴서》에는 웃시야 시대에 발생한 대규모 지진에 대한 언급이 있다. 아모스는 자신의 예언을 "웃시야가 유다의 왕이었고 여호아스(요아스)의 아들 여로보암 2세가 이스라엘의 왕이었던 때, 지진이 있기 2년 전"으로 기록한다(아모스 1:1). 200여 년 후, 스가랴 선지자는 미래에 사람들이 웃시야 시대에 도망쳤던 것처럼 도망칠 대지진을 예언했다(스가랴 14:5).

지질학자들은 이스라엘과 요르단의 여러 유적지에서 이 대지진의 증거를 발견했다고 주장한다. 2000년 스티븐 A. 오스틴 교수가 발표한 연구에 따르면, 하솔, 데어 알라, 게셀, 라기스, 텔 주데이다, 엔 하세바 등 6개 유적지에서 발견된 벽돌 벽, 어긋난 돌층, 기울거나 휜 벽, 그리고 큰 부분이 층층이 무너진 벽 등은 지진의 영향을 분명히 보여준다. 이 유적지들의 잔해는 기원전 8세기 중반(760 BC ± 25년)에 집중적으로 나타나는데, 이는 성경에서 언급된 시기와 일치한다. 지질학자들은 이 지진의 규모가 최소 7.8 규모, 아마도 8.2 규모에 달했을 것이라고 추정한다. 이 심각한 지질학적 재앙은 목자이자 농부였던 아모스의 예언과도 역사적으로 연관되어 있다.

이 지진의 정확한 연대는 고고학자들과 역사가들에게 큰 관심사인데, 이는 이스라엘, 요르단, 레바논, 시리아 등 영향을 받은 모든 지역의 유적지 연대를 동기화할 수 있기 때문이다. 현재 게셀의 층서학적 증거는 지진을 기원전 760년경(오차 ± 25년)으로, 하솔의 지진층은 층서학적 분석을 통해 기원전 760년으로 보고 있다. 마찬가지로, 라기스의 "갑작스러운 파괴" 층은 대략 기원전 760년으로 추정된다. 2019년 사해 바닥의 퇴적층을 연구한 지질학자들의 보고서도 이 지진의 발생을 재차 확인시켜주었다.

3.3. 성경 외 문헌에서의 언급

메소포타미아에서 발견된 아시리아 서신과 행정 문서, 그리고 니네베 왕궁의 조각물들은 웃시야와 므나쎄 시대 사이에 아시리아와 유다 간의 긴밀한 관계를 보여주며, 웃시야가 티글라트-필레세르 3세와 동시대 인물이었음을 시사한다. 티글라트-필레세르의 연대기에서 매우 단편적인 부분에 "야우다의 아사리아" 즉 "유다의 아사랴" 왕이 언급되어 웃시야를 지칭하는 것으로 해석되기도 했으나, 학자 나다브 나아만은 이 단편이 실제로는 센나케리브 시대에 속하며 아사랴가 아닌 히즈키야를 지칭한다고 주장했다. 티글라트-필레세르의 연대기에는 두 번 아사랴에 대한 언급이 있지만, 그 어느 것도 그의 나라가 유다임을 명시하지 않아 성경 인물과의 동일시 여부는 불분명하다.

또한 1858년과 1863년에 발견된 두 개의 원본 출처가 불분명한 석재 인장에는 웃시야의 이름이 새겨져 있다. 첫 번째는 'l'byw 'bd / 'zyw'로 "웃시야의 신하 아비야에게 속함"이라고, 두 번째는 'lšbnyw ' / bd 'zyw'로 "웃시야의 신하 슈브나야에게 속함"이라고 기록되어 있다. 이 인장들은 출처가 불분명하지만, 고대 왕의 존재를 입증하는 최초의 진정한 동시대 증거로 여겨진다.

4. 성경적 언급과 영향

웃시야 왕의 삶과 통치는 구약 성경의 여러 책에 언급되며, 후대에 신학적, 역사적 영향을 미쳤다.

4.1. 선지서의 기록과 연관성

《이사야서》는 "웃시야 왕이 죽던 해"를 이사야가 야훼를 본 환상을 묘사하는 기준점으로 사용한다(이사야 6:1). 《아모스서》는 그 예언의 시점을 "유다 왕 웃시야와 이스라엘 왕 요아스의 아들 여로보암이 다스리던 때, 지진이 나기 2년 전"으로 기록한다(아모스 1:1). 선지자 호세아의 예언서 또한 웃시야 왕의 통치 시기와 연결되어 있다(호세아 1:1).

선지자 이사야는 웃시야 왕의 삶과 업적을 기록한 책을 썼다고 《역대하》에 언급된다(역대하 26:22). 또한, 이사야와 호세아 같은 예언자들은 웃시야 통치기 유다의 물질적 번영과 그로 인한 백성들의 사치스러운 생활을 비난하기도 했다.

4.2. 예수의 족보에서의 언급

신약 성경 《마태복음》에 기록된 예수의 족보에 웃시야 왕의 이름이 언급된다(마태복음 1:8-9). 이는 구약 시대 유다 왕국의 중요한 왕으로서 그가 다윗의 혈통을 잇고 예수 그리스도의 조상 중 한 명으로 인정받았음을 의미한다.

5. 연대기적 연구

웃시야 왕의 통치 기간과 관련된 연대기는 성경 내외의 여러 기록들로 인해 복잡한 문제를 야기하며, 이에 대한 다양한 학설과 해석이 존재한다.

윌리엄 F. 올브라이트는 웃시야의 통치 기간을 기원전 783년에서 기원전 742년으로 추정한다. 에드윈 R. 틸레의 연대기 계산에 따르면 웃시야는 기원전 792/791년에 아버지 아마샤와 공동 통치를 시작했고, 아마샤가 사망한 기원전 768/767년에 유다의 단독 통치자가 되었다. 틸레는 웃시야가 나병에 걸린 시점을 기원전 751/750년으로 보며, 이때부터 그의 아들 요담이 통치를 맡았고, 웃시야는 기원전 740/739년까지 생존했다고 본다. 웃시야 통치 마지막 해에 이스라엘 왕국에서는 베가가 왕이 되었다.

일부 학자들은 왕들의 재위 연대를 계산할 때 공동 통치를 사용하는 것에 이의를 제기하며, 공동 통치가 존재했다면 명시적인 언급이 있어야 한다고 주장한다. 그러나 성경 히브리어에는 "공동 통치"를 의미하는 단어가 없으므로, 명시적인 언급은 발견되지 않는다. 고대 이집트의 경우에도 파라오의 재위 연도를 측정할 때 공동 통치 여부를 명시하지 않아 이집트 학자들은 연대기 데이터를 비교하여 공동 통치의 존재를 확인하는데, 이는 틸레를 비롯한 성경 연대기 학자들이 성경 데이터를 통해 수행한 방식과 유사하다.

웃시야의 경우, 그가 나병에 걸린 후 아들 요담이 궁을 맡아 백성을 다스렸다는 기록(열왕기하 15:5)은 현대 용어로 공동 통치라 불리는 상황을 비교적 명확하게 보여준다. 또한 웃시야의 통치 초기에도 공동 통치가 있었을 것으로 추정되는데, 성경에는 웃시야가 여로보암 2세의 27년에 왕이 되었다고 기록되어 있고, 그의 아버지 아마샤는 29년간 통치했다. 아마샤는 이스라엘 왕 요아스의 2년에 왕이 되었고 요아스는 16년간 통치했으므로, 아마샤의 사망은 여로보암 2세의 14년경이었을 것이다. 이는 10년 이상의 공백을 만들며, 이 공백은 공동 통치 기간을 포함한 연대 계산으로만 설명될 수 있다.

유다와 이스라엘 왕들의 모든 공동 통치가 웃시야/요담의 경우처럼 쉽게 식별되는 것은 아니지만, 공동 통치를 무시하고 이 시기의 역사를 구성하려는 시도는 널리 받아들여지는 연대기를 제시하는 데 실패했다. 다윗이 죽기 전에 아들 솔로몬을 왕위에 앉힘으로써 본보기를 보였음을 지적하면서, 나다브 나아만은 "요아스 시대부터 유다의 공동 통치가 영구적인 성격을 띠었음을 고려하면, 기원전 8세기의 성경 연대기 문제를 해결하는 열쇠는 공동 통치의 연대를 정확하게 파악하는 데 있다고 감히 결론 내릴 수 있다"고 썼다.

| 사건 | 연도 (기원전) |

|---|---|

| 아버지 아마샤와의 공동 통치 시작 | 792/791 |

| 단독 통치 시작 (아마샤 사망) | 768/767 |

| 나병 발병 및 요담 섭정 시작 | 751/750 |

| 사망 | 740/739 |