1. 개요

스리랑카 민주 사회주의 공화국(ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය스리랑카 프라자탄트리카 사마자바디 자나자야싱할라어, இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு일랑카이 자나나야카 소살리사 쿠티야라수타밀어, Democratic Socialist Republic of Sri Lanka데모크라틱 소셜리스트 리퍼블릭 오브 스리랑카영어), 통칭 스리랑카(ශ්රී ලංකා스리랑카싱할라어, இலங்கை일랑카이타밀어, Sri Lanka스리랑카영어)는 남아시아 인도양에 위치한 섬나라이다. 인도 아대륙 남동쪽, 벵골만 남서쪽, 아라비아해 남동쪽에 자리 잡고 있으며, 인도와는 만나르만과 포크 해협을 사이에 두고 해상 국경을 접하고, 남서쪽으로는 몰디브와 해상 국경을 접한다. 입법 수도는 스리자야와르데네푸라코테이며, 행정 및 사법 수도이자 최대 도시는 콜롬보이다.

스리랑카의 역사는 3,000년 이상 기록되어 있으며, 선사 시대 인류 정착의 증거는 최소 12만 5,000년 전으로 거슬러 올라간다. 불교는 기원전 3세기에 전래되어 스리랑카 문화의 핵심 요소로 자리 잡았으며, 팔리어 대장경의 최초 기록 또한 스리랑카에서 이루어졌다. 고대부터 스리랑카는 지리적 위치와 깊은 항구 덕분에 고대 실크로드 시절부터 오늘날의 해상 실크로드에 이르기까지 전략적 중요성을 지녀왔다. 16세기 초 포르투갈을 시작으로 네덜란드, 영국의 식민 통치를 받았으며, 1948년 영국으로부터 독립하였다. 1972년 공화국이 되었고, 1978년 현재의 국명으로 변경되었다.

독립 이후 스리랑카는 다수파인 싱할라족과 소수파인 타밀족 간의 갈등으로 인해 1983년부터 2009년까지 26년간 지속된 스리랑카 내전을 겪었다. 내전은 정부군의 승리로 종식되었으나, 사회 전반에 깊은 상처를 남겼다. 2019년부터는 심각한 경제 위기에 직면하여 국가 부도 사태를 맞았으며, 이는 대규모 반정부 시위와 정치적 변동으로 이어졌다.

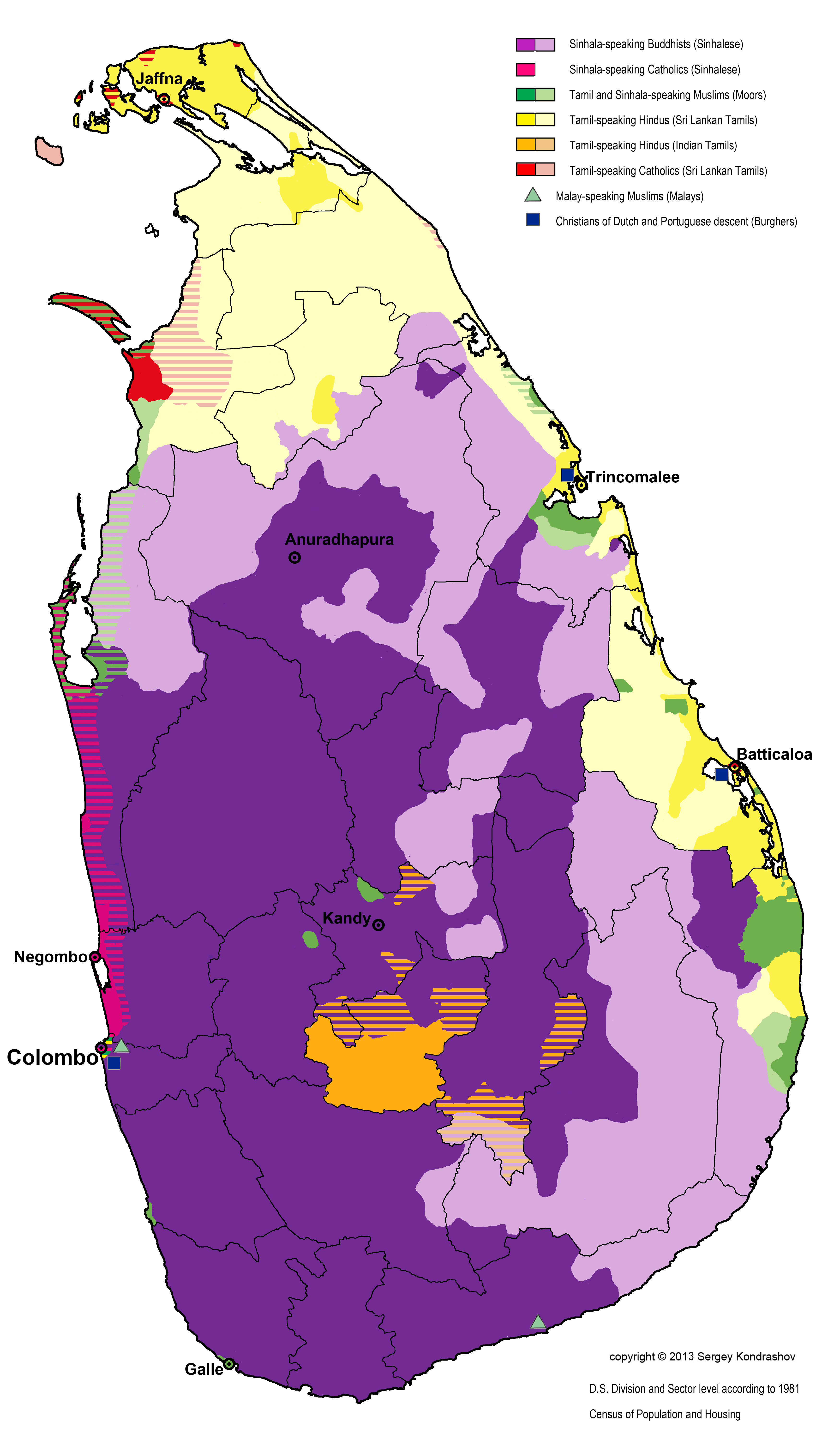

스리랑카는 약 2,200만 명의 인구를 가진 다민족, 다언어, 다종교 국가이다. 싱할라족이 인구의 다수를 차지하며, 스리랑카 타밀족이 가장 큰 소수 민족 집단이다. 그 외에도 스리랑카 무어인, 인도 타밀족, 버거인, 말레이인, 중국계, 원주민인 베다족 등이 거주한다. 공용어는 싱할라어와 타밀어이며, 영어도 널리 사용된다. 불교가 국교에 준하는 지위를 가지며, 힌두교, 이슬람교, 기독교 등 다양한 종교가 공존한다.

경제적으로 스리랑카는 전통적으로 차, 고무, 코코넛 등 농업 생산물 수출에 의존해 왔으나, 최근에는 의류 제조업, 관광업, 정보통신 산업 등이 성장하고 있다. 인간 개발 지수(HDI)는 남아시아 국가 중 높은 편에 속한다. 스리랑카는 유엔, 영연방, 남아시아 지역 협력 연합(SAARC), 비동맹 운동 등의 회원국이다.

2. 국호

스리랑카의 정식 국명은 스리랑카 민주사회주의공화국(ශ්රී ලංකා ප්රජාතාන්ත්රික සමාජවාදී ජනරජය스리랑카 프라자탄트리카 사마자바디 자나자야싱할라어, இலங்கை சனநாயக சோசலிசக் குடியரசு일랑카이 자나나야카 소살리사 쿠티야라수타밀어)이다. 통칭은 스리랑카(ශ්රී ලංකා스리랑카싱할라어, இலங்கை일랑카이타밀어)이다. 싱할라어로 '스리'(ශ්රී, Sri)는 "성스러운", "빛나는", "고귀한"이라는 의미의 접두사이며, '랑카'(ලංකා, Lanka)는 예로부터 이 섬을 가리키는 고유명사로 정확한 어원은 밝혀지지 않았으나 일설에는 "아름다운 것"을 의미하는 단어 아랑카라와(Alankarawa)와 같은 뿌리라고도 한다.

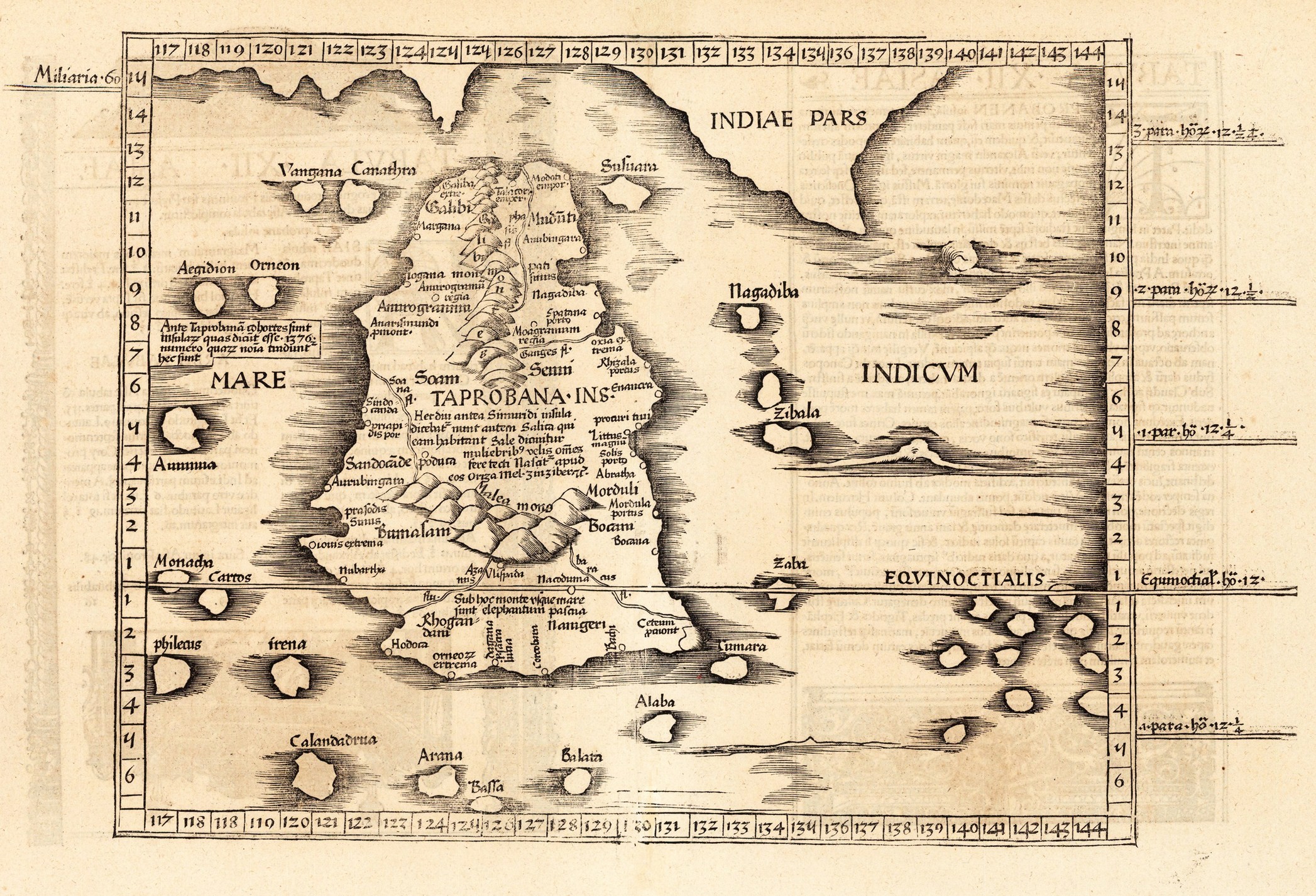

고대부터 스리랑카는 다양한 이름으로 불렸다. 전설적인 위자야 왕자는 자신이 상륙한 지역의 흙이 붉어 추종자들의 손이 붉게 물들었기 때문에 섬 이름을 '탐바판니'(ताम्रपर्णी탐라파르니산스크리트어, Tambapaṇṇĩ, "구리색 손" 또는 "구리색 땅")라고 명명했다고 전해진다. 인도에서는 '랑카'(Lanka) 또는 '싱할라'(Singhala) 등으로 불렸으며, 고대 그리스 지리학자들은 '타프로바네'(Taprobanā 또는 Taprobanē, 탐바판니에서 유래)라고 불렀다. 페르시아인과 아랍인은 산스크리트어 '싱할라드비파'(Siṃhaladvīpaḥ)에서 유래한 '사란디브'(Sarandīb)라고 불렀는데, 이는 영어 단어 '세렌디피티'(serendipity, 뜻밖의 발견)의 어원이 되었다. 타밀어로는 '일람'(ஈழம்일람타밀어)이라는 용어가 상감 문학에서 섬 전체를 지칭하는 데 사용되었다. 촐라 왕조의 지배 하에서는 '뭄무디 촐라만달람'(Mummudi Cholamandalam, "세 왕관을 쓴 촐라의 영역")으로 알려졌다. 일본 불교 경전에서는 인구 다수를 차지하는 싱할라족에서 유래하여 섬 이름을 '사자국'(獅子國)이라고도 기록했다. 인도의 대서사시 라마야나에 등장하는 락샤사(나찰)의 왕 라바나가 거주하는 '랑카 섬'이 현재의 스리랑카를 의미한다는 설이 유력하지만, 정설은 아니다.

1505년 포르투갈인이 도착했을 때 '세일랑'(Ceilão)이라는 이름을 붙였고, 이는 영어로 '실론'(Ceylon)으로 음차되었다. 영국 식민지 시대에는 '실론'으로 알려졌으며, 1948년 독립 당시의 국명도 '실론 자치령'(Dominion of Ceylon)이었다.

1972년, 공식 국호를 "스리랑카 자유주권독립공화국"(Free, Sovereign and Independent Republic of Sri Lanka영어)으로 변경하였고, 1978년 9월 7일 현재의 국명인 "스리랑카 민주사회주의공화국"(Democratic Socialist Republic of Sri Lanka영어)으로 다시 변경하였다. '실론'이라는 옛 명칭은 일부 기관명 등에 여전히 남아 있었으나, 2011년 스리랑카 정부는 산하 모든 기관에서 '실론' 명칭을 '스리랑카'로 변경할 계획을 발표했다.

3. 역사

스리랑카의 역사는 선사 시대 인류의 정착에서 시작되어 고대 왕국의 번영, 유럽 열강의 식민 지배, 독립 후의 정치적 발전과 갈등, 그리고 최근의 경제 위기에 이르기까지 다양한 사건과 변화를 겪어왔다.

3.1. 선사 시대

스리랑카의 선사 시대는 12만 5천 년 전, 어쩌면 50만 년 전까지 거슬러 올라간다. 이 시기는 구석기 시대, 중석기 시대, 초기 철기 시대를 아우른다. 스리랑카에서 발견된 구석기 시대 인류 정착지 중 중요한 곳으로는 중국의 승려 법현의 이름을 딴 파히양갈라 동굴(기원전 37,000년), 바타돔발레나(기원전 28,500년), 벨릴레나(기원전 12,000년) 등이 있다. 이 동굴들에서 고고학자들은 해부학적으로 현생인류의 유해를 발견했으며, 이들을 발랑고다인이라고 명명했다. 또한 이들이 농경에 종사하고 사냥을 위해 개를 길들였을 가능성을 시사하는 다른 증거들도 발견되었다.

스리랑카의 최초 거주민은 아마도 오늘날 스리랑카에 약 2,500명이 살고 있는 토착 민족인 베다족의 조상이었을 것이다.

원사 시대(기원전 1000년-500년) 동안 스리랑카는 남인도와 문화적으로 통합되어 있었으며, 거석 무덤, 흑적색 토기, 철기 기술, 농경 기술, 거석 낙서 등을 공유했다. 이러한 문화 복합체는 프라크리트어 사용자들이 이주하기 전에 벨리르와 같은 드라비다계 부족과 함께 남인도에서 확산되었다.

섬에 대한 최초의 문자 기록 중 하나는 인도의 서사시 라마야나에서 발견되는데, 여기에는 부의 신 쿠베라를 위해 신성한 조각가 비슈바카르마가 창조한 '랑카'라는 왕국에 대한 자세한 내용이 담겨 있다. 쿠베라는 그의 이복형제인 락샤사 라바나에게 전복되었다고 전해진다.

3.2. 고대

5세기에 팔리어로 쓰인 연대기 마하밤사에 따르면, 스리랑카의 원래 거주민은 약샤족과 나가족이라고 한다. 싱할라족의 역사는 전통적으로 기원전 543년, 오늘날의 벵골 지역인 방가 왕국에서 추방된 후 700명의 추종자와 함께 스리랑카로 항해해 온 반전설적인 왕자 위자야의 도착과 함께 시작된다. 그는 오늘날의 만나르 근처에 탐바판니 왕국을 세웠다. 위자야(싱하)는 디파밤사, 마하밤사, 출라밤사, 라자발리야와 같은 연대기에 기술된 약 189명의 스리랑카 군주 중 첫 번째 인물이다.

프라크리트어 사용자들이 섬에서 우위를 점하게 되자, 마하밤사는 초기 역사 시대에 타밀 판디아 왕국에서 아누라다푸라 왕국으로 왕족 신부와 봉사 카스트가 후대에 이주한 사실을 추가로 기술하고 있다.

아누라다푸라 시대(기원전 377년-서기 1017년)는 기원전 380년 판두카브하야 왕 통치 기간에 아누라다푸라 왕국이 세워지면서 시작되었다. 그 후 아누라다푸라는 거의 1,400년 동안 스리랑카의 수도 역할을 했다. 고대 스리랑카인들은 저수지, 다고바(불탑), 궁전과 같은 특정 유형의 건축물 건설에 뛰어났다. 데바남피야 티사 왕 통치 기간에 인도에서 불교가 전래되면서 사회는 큰 변화를 겪었다. 기원전 250년, 마우리아 제국 황제 아소카의 아들이자 승려인 마힌다가 미힌탈레에 도착하여 불교의 메시지를 전했다. 그의 선교는 군주를 감화시켰고, 군주는 불교를 받아들여 싱할라족 전체에 전파했다.

이후 스리랑카 왕국들은 많은 불교 학파와 사원을 유지하며 동남아시아의 다른 나라들로 불교를 전파하는 것을 지원했다. 스리랑카 승려들은 박티야르 할지에 의해 파괴된 인도의 유명한 고대 불교 대학인 날란다에서 수학했다. 날란다의 많은 경전이 스리랑카의 여러 사원에 보존되어 있을 가능성이 높으며, 싱할라 불교 문학을 포함한 팔리어 삼장경의 문자 형태는 날란다 대학의 일부였을 것이다. 기원전 245년, 비구니 상가미타가 자야 스리 마하 보디 나무를 가지고 도착했는데, 이는 역사적인 보리수나무의 묘목으로 여겨지며, 그 아래에서 고타마 붓다가 깨달음을 얻었다고 전해진다. 이는 세계에서 가장 오래된 (지속적인 역사 기록을 가진) 인간이 심은 나무로 간주된다.

스리랑카는 수랏티사 왕 통치 기간에 남인도에서 온 두 명의 말 상인 세나와 구티카에게 패배하면서 많은 외침 중 첫 번째를 경험했다. 다음 침략은 기원전 205년 촐라족의 엘라라에 의해 즉시 이루어졌으며, 그는 아셀라를 전복시키고 44년 동안 나라를 통치했다. 남부 지역 부왕 카반 티사의 맏아들인 두투가무누는 비지타푸라 전투에서 엘라라를 물리쳤다. 2500년 동안 존재했던 싱할라 왕국은 촐라, 판디아, 팔라바와 같은 이웃 남인도 왕조들에게 최소 8번 침략당했다. 또한 칼링가(현대 오디샤) 왕국과 말레이 반도에서도 침입이 있었다.

제4차 불교 결집은 기원전 25년 발라감바 왕의 후원 아래 스리랑카의 아누라다푸라 마하 비하라야에서 열렸다. 이 결집은 스리랑카의 수확이 특히 부진하여 많은 승려들이 굶주림으로 사망한 해에 대한 대응으로 열렸다. 당시 팔리어 경전은 여러 암송가들에 의해 구전으로 유지되었기 때문에, 살아남은 승려들은 이를 기록하지 않으면 경전의 일부를 연구하고 기억해야 할 승려들 중 일부가 사망할 경우 가르침이 사라질 위험을 인식했다. 결집 후, 완성된 경전이 담긴 야자잎 사본은 버마, 태국, 캄보디아, 라오스와 같은 다른 나라로 옮겨졌다.

스리랑카는 아시아 국가 중 최초로 여성 통치자인 아눌라(기원전 47년-42년 통치)를 가졌다. 스리랑카 군주들은 카샤파 1세(477년-495년 통치) 통치 기간에 건설된 소위 "하늘의 요새"인 시기리야와 같은 주목할 만한 건설 프로젝트를 수행했다. 시기리야 바위 요새는 광범위한 성벽과 해자 망으로 둘러싸여 있다. 이 보호 구역 안에는 정원, 연못, 정자, 궁전 및 기타 구조물들이 있었다.

서기 993년, 촐라 제국의 황제 라자라자 1세의 침략으로 당시 싱할라 통치자 마힌다 5세는 스리랑카 남부로 피신해야 했다. 이 상황을 이용하여 라자라자 1세의 아들 라젠드라 1세는 1017년에 대규모 침략을 감행했다. 마힌다 5세는 포로로 잡혀 인도로 끌려갔고, 촐라족은 아누라다푸라 시를 약탈하여 아누라다푸라 왕국을 멸망시켰다. 그 후 그들은 수도를 폴론나루와로 옮겼다.

3.3. 중세 및 근세

17년간의 긴 원정 끝에, 비자야바후 1세는 1070년에 성공적으로 촐라족을 스리랑카에서 몰아내고 1세기 이상 만에 처음으로 나라를 재통일했다. 그의 요청에 따라, 버마에서 승려들이 스리랑카로 파견되어 촐라 통치 기간 동안 거의 사라졌던 불교를 재건했다. 중세 시대에 스리랑카는 루후누, 피히티, 마야라는 세 개의 하위 영토로 나뉘었다.

스리랑카의 관개 시스템은 파라크라마바후 1세(1153년-1186년) 통치 기간에 광범위하게 확장되었다. 이 시기는 스리랑카가 국력의 절정에 달했던 시기로 간주된다. 그는 1,470개의 저수지를 건설했는데, 이는 스리랑카 역사상 어떤 통치자보다 많은 수이며, 165개의 댐, 3,910개의 운하, 163개의 주요 저수지, 2,376개의 소규모 저수지를 수리했다. 그의 가장 유명한 건축물은 중세 스리랑카 최대의 관개 프로젝트인 파라크라마 사무드라이다. 파라크라마바후의 통치는 두 가지 주요 원정으로 기억된다. 하나는 판디아 왕위 계승 전쟁의 일환으로 남인도에서 벌인 원정이고, 다른 하나는 스리랑카에 대한 여러 모욕에 대한 보복으로 라만나(버마) 왕들에 대한 징벌적 공격이었다.

그의 사후 스리랑카는 점차 쇠퇴했다. 1215년, 출신이 불확실한 침략자이자 자프나 왕국의 창시자로 확인된 칼링가 마가(Kalinga Magha)가 폴론나루와 왕국을 침략하여 점령했다. 그는 칼링가에서 24,000명의 강력한 군대와 함께 100척의 대형 선박으로 690해리를 항해했다. 이전의 침략자들과 달리, 그는 고대 아누라다푸라와 폴론나루와 왕국의 모든 것을 약탈하고 파괴하여 회복 불가능하게 만들었다. 그의 통치 우선순위는 땅에서 최대한 많은 것을 추출하고 라자라타의 전통을 가능한 한 많이 뒤엎는 것이었다. 그의 통치 기간 동안 토착 싱할라족은 그의 권력을 피하기 위해 스리랑카의 남쪽과 서쪽, 그리고 산악 내륙으로 대규모 이주를 감행했다.

스리랑카는 칼링가 마가의 침략으로 인한 영향에서 결코 완전히 회복하지 못했다. 저항을 이끌었던 비자야바후 3세 왕은 담바데니야로 왕국을 옮겼다. 한편 북부는 결국 자프나 왕국으로 발전했다. 자프나 왕국은 단 한 차례를 제외하고는 남부 어떤 왕국의 지배도 받지 않았다. 1450년, 파라크라마바후 6세 왕의 양아들인 사푸말 왕자가 이끈 정복 이후였다. 그는 1450년부터 1467년까지 북부를 통치했다.

1215년부터 시작된 다음 3세기는 담바데니야, 야파후와, 감폴라, 라이가마, 코테, 시타와카, 그리고 마지막으로 칸디를 포함하여 스리랑카 남부와 중부에서 변화무쌍하게 수도가 바뀌는 특징을 보였다. 1247년, 스리 비자야의 봉신이었던 탐브라링가 말레이 왕국이 그들의 왕 찬드라바누의 지휘 아래 동남아시아 섬에서 스리랑카를 잠시 침략했다. 그들은 이후 남인도 판디아 왕조에 의해 축출되었다. 그러나 이 일시적인 침략은 기원전 200년부터 발생했던 수마트라인(인도네시아)부터 루코에스인(필리핀)에 이르는 다양한 오스트로네시아 상인 민족 집단의 꾸준한 유입을 강화했다. 중국의 제독 정화와 그의 해군 원정대는 1409년 스리랑카 갈에 상륙하여 현지 왕인 비라 알라케스와라와 전투를 벌였다. 정화는 비라 알라케스와라 왕을 사로잡았다가 나중에 석방했다. 정화는 그의 방문을 기념하기 위해 중국어, 타밀어, 페르시아어 세 가지 언어로 쓰인 갈 삼언어 비석을 갈에 세웠다. 이 비석은 1911년 S. H. 톰린에 의해 갈에서 발견되었으며 현재 콜롬보 국립 박물관에 보존되어 있다.

3.4. 근세

스리랑카의 근세는 1505년 포르투갈 군인이자 탐험가인 프란시스쿠 드 알메이다의 아들 로렌수 드 알메이다의 도착과 함께 시작된다. 1517년 포르투갈은 항구 도시 콜롬보에 요새를 건설하고 점차 해안 지역에 대한 통제권을 확대했다. 1592년, 수십 년간 포르투갈과 간헐적인 전쟁을 치른 후, 비말라다르마수리야 1세는 공격으로부터 더 안전하다고 생각되는 내륙 도시 칸디로 왕국을 옮겼다. 1619년 포르투갈의 공격에 굴복하여 자프나 왕국의 독립적인 존재는 종식되었다.

라자신하 2세 통치 기간에 네덜란드 탐험가들이 섬에 도착했다. 1638년, 왕은 해안 지역 대부분을 통치하던 포르투갈을 제거하기 위해 네덜란드 동인도 회사와 조약을 체결했다. 이어진 네덜란드-포르투갈 전쟁은 네덜란드의 승리로 끝났고, 1656년까지 콜롬보가 네덜란드 손에 넘어갔다. 네덜란드는 1638년에 체결한 조약을 위반하고 점령한 지역에 계속 머물렀다. 이 시기에 네덜란드인과 현지 스리랑카인 사이의 혼혈 결과로 독특한 민족 집단인 버거인이 등장했다.

칸디 왕국은 스리랑카의 마지막 독립 군주국이었다. 1595년, 비말라다르마수리야는 싱할라족 사이에서 왕권과 종교적 권위의 전통적인 상징인 신성한 불치사리를 칸디로 가져와 불치사리를 건립했다. 유럽인들과의 지속적인 간헐적 전쟁에도 불구하고 왕국은 살아남았다. 나중에 1739년 비라 나렌드라 신하 왕이 사망하자 칸디에서 왕위 계승 위기가 발생했다. 그는 남인도(마두라이) 출신의 텔루구어 사용 나야카르 공주와 결혼했지만 그녀에게서 자녀가 없었다.

결국, 웰리위타 사란카라 승려의 지원과 "우남부웨 반다라"의 권리를 무시하고, 왕위는 나렌드라신하의 공주 중 한 명의 형제에게 넘어갔고, 나렌드라신하 자신의 싱할라 후궁 소생 아들은 간과되었다. 새 왕은 그해 말 스리 비자야 라자신하로 즉위했다. 나야카르 왕조의 왕들은 네덜란드 통제 지역에 여러 차례 공격을 감행했지만 성공하지 못했다.

나폴레옹 전쟁 중, 프랑스가 네덜란드를 통제하면 스리랑카가 프랑스에 넘어갈 것을 우려한 대영제국은 1796년 거의 어려움 없이 섬의 해안 지역(영국령 실론 식민지)을 점령했다. 2년 후인 1798년, 스리랑카의 네 나야카르 왕 중 세 번째인 스리 라자디 라자신하가 열병으로 사망했다. 그의 죽음 이후, 라자디 라자신하의 조카인 18세의 칸나사미가 왕위에 올랐다. 이제 스리 비크라마 라자신하로 명명된 젊은 왕은 1803년 영국 침공에 직면했지만 성공적으로 반격했다. 제1차 칸디 전쟁은 교착 상태로 끝났다.

그 무렵 아미앵 조약의 결과로 전체 해안 지역은 영국 동인도 회사 치하에 있었다. 1815년 2월 14일, 제2차 칸디 전쟁에서 영국군이 칸디를 점령하여 스리랑카의 독립은 종식되었다. 스리랑카의 마지막 토착 군주인 스리 비크라마 라자신하는 인도로 추방되었다. 칸디 협약은 공식적으로 전국을 대영제국에 할양했다. 1818년 우바 대반란 동안 스리랑카 귀족들이 영국의 권력을 약화시키려는 시도는 로버트 브라운리그 총독에 의해 저지되었다.

스리랑카 근대의 시작은 1833년 콜브룩-캐머런 개혁으로 특징지어진다. 이 개혁은 법치주의에 기반한 공리주의적이고 자유주의적인 정치 문화를 나라에 도입하고 칸디 주와 해안 주를 단일 정부 단위로 통합했다. 행정위원회와 입법위원회가 설립되었으며, 이는 나중에 대의제 입법부의 기초가 되었다. 이 무렵 커피 농장 실험은 대체로 성공적이었다.

곧 커피는 스리랑카의 주요 수출 상품이 되었다. 1847년 공황의 결과로 커피 가격이 하락하면서 경제 발전이 정체되었고, 총독은 총기, 개, 상점, 보트 등에 대한 일련의 세금을 도입하고, 도로에서 6일간의 무상 노동 또는 현금 등가물 지불을 요구하는 형태의 라자카리야를 재도입하도록 유도했다. 이러한 가혹한 조치는 현지인들을 적대시했고, 1848년에 또 다른 반란인 마탈레 반란이 발발했다. 파괴적인 잎병인 헤밀레이아 바스트릭스가 1869년에 커피 농장을 강타하여 15년 만에 전체 산업을 파괴했다. 영국인들은 빠르게 대체품을 찾았다. 커피를 포기하고 대신 차를 재배하기 시작했다. 스리랑카의 차 생산은 다음 수십 년 동안 번창했다. 대규모 고무 농장은 20세기 초에 시작되었다.

19세기 말까지, 영국이 실론 공무원단과 법률, 교육, 공학, 의료 전문직에 현지인을 배치하려는 시도를 통해 인종과 카스트를 초월하는 새로운 교육받은 사회 계층이 생겨났다. 새로운 지도자들은 공동체 기반으로 실론 입법위원회에서 인구의 다양한 민족 집단을 대표했다. 불교와 힌두교 부흥운동가들은 기독교 선교 활동에 반발했다. 20세기 초 20년은 싱할라족과 타밀족 정치 지도부 간의 독특한 조화로 특징지어지는데, 이는 그 이후로 사라졌다.

1906년 실론 말라리아 발병은 실제로 1900년대 초에 시작되었지만, 첫 번째 사례는 1906년에 기록되었다.

1919년, 주요 싱할라족과 타밀족 정치 조직들은 폰남발람 아루나찰람의 지도 아래 실론 국민회의를 결성하여 식민 통치자들에게 더 많은 헌법 개혁을 압박했다. 그러나 대중의 대규모 지지 없이, 그리고 싱할라족과 타밀족 사이에 걸려 있던 "콜롬보 의석"을 만들어 "공동체 대표성"을 장려한 총독의 영향으로, 의회는 1920년대 중반을 향해 추진력을 잃었다.

1931년 도너모어 개혁은 공동체 대표성을 부인하고 보통선거(개혁 이전에는 선거권이 4%에 불과했다)를 도입했다. 이 조치는 타밀 정치 지도부에 의해 강력히 비판받았는데, 그들은 새로 창설된 실론 국무원(입법위원회를 계승)에서 소수파로 전락할 것을 깨달았기 때문이다. 1937년, 타밀 지도자 G. G. 폰남발람은 국무원에서 50-50 대표성(싱할라족 50%, 기타 민족 집단 50%)을 요구했다. 그러나 이 요구는 1944-45년 솔버리 개혁에 의해 충족되지 않았다.

3.5. 독립 이후

솔버리 헌법은 자치령 지위를 부여했으며, 1948년 2월 4일에 독립이 선포되었다. D. S. 세나나야케가 실론의 초대 총리가 되었다. 폰남발람과 아루나찰람 마하데바를 포함한 저명한 타밀 지도자들이 그의 내각에 합류했다. 영국 해군은 1956년까지 트링코말리에 주둔했다. 쌀 배급 철회에 반대하는 전국적인 1953년 실론 하르탈(민중 시위)은 더들리 세나나야케 총리의 사임으로 이어졌다.

S. W. R. D. 반다라나이케는 1956년에 총리로 선출되었다. 그의 3년간의 통치는 "포위된 싱할라 문화의 수호자"라는 자칭 역할을 통해 심오한 영향을 미쳤다. 그는 논란이 많은 싱할라 온리 법을 도입하여 싱할라어를 정부의 유일한 공식 언어로 인정했다. 1958년에 부분적으로 철회되었지만, 이 법안은 타밀 공동체에게 심각한 우려를 제기했으며, 그들은 자신들의 언어와 문화에 대한 위협으로 인식했다.

일리인카이 타밀 아라수 카치(연방당, FP)는 이 법안에 반대하는 비폭력 저항 운동(사티아그라하)을 시작했고, 이로 인해 반다라나이케는 FP의 지도자인 S. J. V. 첼바나야캄과 임박한 민족 갈등을 해결하기 위한 협정(반다라나이케-첼바나야캄 협정)을 체결하게 되었다. 이 협정은 야당과 불교 승려들의 계속되는 시위 앞에서 효과가 없었다. 이 법안은 다양한 정부 식민화 계획과 함께 싱할라족과 타밀족 정치 지도자들 사이의 정치적 반목에 크게 기여했다. 반다라나이케는 1959년 극단주의 불교 승려에 의해 암살되었다.

1960년 시리마보 반다라나이케가 실론 총리로 선출되면서, 국가원수인 엘리자베스 2세 여왕과 함께 정부수반까지 여성이 되어 세계 역사상 처음으로 한 나라의 국가원수와 정부수반이 모두 여성이 되는 기록을 세웠다.

반다라나이케의 미망인인 시리마보 반다라나이케는 1960년에 총리로 취임했으며, 1962년 쿠데타 시도를 견뎌냈다. 그녀의 두 번째 총리 임기 동안 정부는 사회주의 경제 정책을 시행하고 소련 및 중국과의 관계를 강화하는 한편 비동맹 정책을 추진했다. 1971년 실론은 마르크스주의 봉기를 경험했지만 신속하게 진압되었다. 1972년, 국가는 자치령 지위를 포기하고 스리랑카라는 공화국이 되었다. 소수 민족의 오랜 불만과 싱할라족 및 타밀족 지도자 모두 선거 운동 무기로 공동체 감정을 이용한 것은 1970년대 북부에서 신생 타밀 무장 세력을 조장했다. 지리적으로 불리한 학생들이 고등 교육을 받을 수 있도록 지원하기 위한 본질적으로 적극적 우대 조치였던 시리마보 정부의 표준화 정책은 대학 수준에서 타밀 학생의 비율을 줄이는 결과를 낳았고 무장 세력 부상의 직접적인 촉매 역할을 했다. 1975년 자프나 시장 알프레드 두라이야파가 타밀 엘람 해방 호랑이(LTTE)에 의해 암살된 것은 위기 상황을 나타냈다.

J. R. 자야와르데네 정부는 1977년 연합전선 정부를 물리치고 집권했다. 자야와르데네는 프랑스식 강력한 행정 대통령제와 함께 새로운 헌법과 자유 시장 경제를 도입했다. 이로써 스리랑카는 남아시아 국가 중 최초로 경제를 자유화한 국가가 되었다. 1983년부터 민족 갈등은 LTTE에 의한 정부에 대한 간헐적인 반란으로 나타났다. 13명의 군인에 대한 LTTE의 공격은 내전의 시작을 알렸고, 이에 대한 대응으로 싱할라 강경파 장관들의 지원을 받은 것으로 알려진 반타밀 인종 폭동(검은 7월)이 발생하여 15만 명 이상의 타밀 민간인이 섬을 떠나 다른 나라로 망명했다.

외교 정책의 실패로 인도는 무기와 훈련을 제공하여 호랑이파를 강화했다. 1987년 인도-스리랑카 협정이 체결되었고, 인도 평화 유지군(IPKF)이 LTTE를 무력화하여 지역을 안정시키기 위해 스리랑카 북부에 배치되었다. 같은 해, 자나타 비묵티 페라무나(JVP)는 스리랑카 남부에서 두 번째 봉기를 일으켰고, 이로 인해 1990년에 IPKF를 재배치해야 했다. 1990년 10월, LTTE는 스리랑카 북부에서 스리랑카 무어인(무슬림)을 추방했다. 2002년 스리랑카 정부와 LTTE는 노르웨이 중재 휴전 협정에 서명했다.

2004년 아시아 쓰나미로 스리랑카에서 3만 명 이상이 사망하고 50만 명 이상이 이재민이 되었다. 1985년부터 2006년까지 스리랑카 정부와 타밀 반군은 성공 없이 4차례의 평화 회담을 가졌다. LTTE와 정부는 2006년에 전투를 재개했고, 정부는 2008년에 공식적으로 휴전 협정에서 탈퇴했다. 2009년 마힌다 라자팍사 대통령 재임 기간에 스리랑카군은 LTTE를 격파하여 2009년 5월 19일 26년간의 내전을 종식시키고 스리랑카 정부의 전국 통제를 재확립했다. 전반적으로 26년간의 분쟁 과정에서 6만 명에서 10만 명 사이의 사람들이 사망했다.

2019년 4월 21일 테러 단체 내셔널 타우히트 자마트가 자행한 2019년 스리랑카 부활절 폭탄 테러로 무고한 시민 261명이 사망했다. 2019년 4월 26일 스리랑카군은 내셔널 타우히트 자마트에 대한 대테러 작전을 성공적으로 수행하여 내셔널 타우히트 자마트의 반란은 종식되었다.

스리랑카의 경제난은 2019년에 시작되었는데, 급증하는 외채, 감세로 인한 막대한 정부 예산 적자, 해외 송금 감소, 화학 비료 금지와 함께 의무적인 유기농 농업으로 인한 식량 위기 등 여러 요인으로 인해 심각한 경제 위기가 발생했다. 스리랑카 정부는 진행 중인 위기를 73년 만의 최악의 경제 위기로 공식 선언했다. 2021년 8월에는 식량 비상사태가 선포되었다. 2022년 6월, 라닐 위크레메싱게 총리는 의회에서 스리랑카 경제 붕괴를 선언했다. 이 위기로 인해 스리랑카는 역사상 처음으로 510억 달러의 국채를 불이행했으며, 두 자릿수 인플레이션, 약 15시간의 정전을 초래한 심각한 에너지 위기, 모든 비필수 차량에 대한 연료 공급 중단을 초래한 심각한 연료 부족 등 경제적 혼란이 발생했다. 위기로 인해 전국적으로 대규모 거리 시위가 발생했으며, 시위대는 고타바야 라자팍사 대통령의 사임을 요구했다. 시위는 2022년 7월 9일 대통령궁 습격 및 포위로 절정에 달했고, 이로 인해 고타바야 라자팍사 대통령은 싱가포르로 도피했으며 나중에 의회에 사임서를 이메일로 보내 공식적으로 사임을 발표하여 임기 중 사임한 최초의 스리랑카 대통령이 되었다. 대통령궁이 습격당한 같은 날, 시위대는 총리 관저를 포위하고 습격하여 불태웠다.

2022년 7월 20일 의회가 라닐 위크레메싱게를 새 대통령으로 선출한 후, 위크레메싱게는 스리랑카 제9대 대통령으로 취임했다. 그는 스리랑카 경제 안정화를 위한 다양한 경제 개혁을 시행했으며, 이후 경제는 약간의 개선을 보였다. 2024년 9월 23일, 아누라 쿠마라 디사나야케는 좌파 후보로 대통령 선거에서 승리한 후 스리랑카의 새 대통령으로 취임했다. 2024년 11월 14일, 아누라 쿠마라 디사나야케 대통령의 좌파 성향 연합인 국민의 힘(NPP)은 스리랑카 의회 선거에서 의회 3분의 2 과반수를 확보했다.

3.5.1. 스리랑카 내전

스리랑카 내전은 1983년부터 2009년까지 26년간 지속된 스리랑카 정부와 타밀 엘람 해방 호랑이(LTTE) 간의 무력 충돌이다. 이 내전은 스리랑카의 다수 민족인 싱할라족과 소수 민족인 타밀족 간의 오랜 민족적, 정치적, 경제적 갈등에 뿌리를 두고 있다.

독립 이후 싱할라족 중심의 정부 정책, 특히 1956년의 '싱할라 온리 법'(Sinhala Only Act)은 타밀족의 불만을 심화시켰다. 이 법은 싱할라어를 유일한 공식 언어로 지정하여 공직, 교육 등에서 타밀족을 소외시키는 결과를 초래했다. 이에 타밀족은 정치적 권리 확대와 자치권 보장을 요구했으나, 정부의 미온적인 태도와 강경책은 타밀 민족주의 운동을 급진화시켰다. 1970년대 LTTE를 비롯한 여러 타밀 무장 단체가 결성되었고, 이들은 스리랑카 북동부에 독립 국가 '타밀 엘람' 건설을 목표로 무장 투쟁을 시작했다.

내전은 1983년 7월, LTTE가 정부군 13명을 살해한 사건을 계기로 발생한 싱할라족의 대규모 타밀인 학살 사건인 '검은 7월'(Black July)을 기점으로 본격화되었다. 이 사건으로 수천 명의 타밀인이 사망하고 수십만 명이 난민이 되었으며, LTTE에 대한 타밀족의 지지가 확산되었다. 내전 기간 동안 LTTE는 강력한 군사 조직으로 성장하여 정부군과 치열한 전투를 벌였으며, 자살 폭탄 테러를 포함한 다양한 테러 공격을 감행했다. 정부군 또한 대규모 군사 작전을 통해 LTTE에 맞섰으나, 양측 모두 막대한 인명 피해와 재산 손실을 입었다.

국제 사회는 내전 종식을 위해 여러 차례 평화 협상을 중재했으나 번번이 실패했다. 특히 인도는 1987년 평화유지군(IPKF)을 파견했으나, LTTE와의 충돌로 오히려 갈등을 심화시키고 1990년 철수했다. 2002년 노르웨이의 중재로 휴전 협정이 체결되기도 했으나, 2006년 다시 전투가 재개되었다.

2000년대 후반, 마힌다 라자팍사 정부는 LTTE에 대한 대대적인 군사 공세를 감행했다. 정부군은 국제 사회의 비판에도 불구하고 강력한 군사 작전을 펼쳐 LTTE의 거점 지역을 차례로 점령해 나갔다. 2009년 5월, LTTE의 최고 지도자 벨루필라이 프라바카란이 사살되고 LTTE가 와해되면서 내전은 정부군의 승리로 종식되었다.

내전은 스리랑카 사회에 깊은 상처를 남겼다. 약 8만 명에서 10만 명으로 추정되는 사망자가 발생했으며, 수십만 명의 난민과 실향민이 발생했다. 또한, 내전 기간 동안 양측 모두에 의한 심각한 인권 침해 사례가 다수 보고되었으며, 이는 전후 처리 과정에서 중요한 과제로 남아있다. 내전 종식 이후 스리랑카 정부는 국가 재건과 민족 화합을 추진하고 있으나, 과거사 청산, 소수 민족 권리 보장, 경제 발전 등 여러 도전 과제에 직면해 있다.

3.5.2. 내전 종식 이후

2009년 5월 스리랑카 내전이 정부군의 승리로 종식된 이후, 국가는 재건과 화해라는 복잡한 과제에 직면했다. 마힌다 라자팍사 대통령 정부는 LTTE 패망을 대대적으로 선전하며 국가 통합과 경제 발전을 약속했다. 초기에는 북부와 동부 지역의 인프라 재건 사업이 활발히 추진되었고, 국내외 투자를 유치하려는 노력이 이루어졌다. 관광 산업도 점차 회복세를 보이기 시작했다.

그러나 정치적으로는 권위주의적 통치가 강화되는 양상을 보였다. 라자팍사 대통령은 2010년 대통령 선거에서 압승을 거두고, 같은 해 의회 선거에서도 여당 연합이 압도적인 의석을 차지했다. 이를 바탕으로 대통령의 삼선 금지 조항을 철폐하는 등 대통령의 권한을 강화하는 헌법 개정이 이루어졌고, 사법부와 언론에 대한 통제도 강화되었다. 이러한 권력 집중은 민주주의 후퇴와 인권 상황 악화에 대한 국내외의 우려를 낳았다.

민족 화합 문제 역시 중요한 과제로 남았다. 정부는 '교훈과 화해 위원회'(LLRC)를 설립하여 내전 기간의 인권 침해 의혹을 조사하고 화해를 위한 권고안을 마련했으나, 국제 사회는 조사의 독립성과 실효성에 의문을 제기했다. 특히, 내전 말기 정부군의 민간인 학살 의혹에 대한 진상 규명과 책임자 처벌 요구가 지속되었으나, 정부는 이를 부인하며 소극적인 태도를 보였다. 타밀족을 비롯한 소수 민족의 정치적 권리 보장과 자치권 문제도 해결되지 않은 채 남아 갈등의 불씨가 되었다.

경제적으로는 중국으로부터 막대한 차관을 도입하여 항만, 공항, 고속도로 등 대규모 인프라 건설 프로젝트를 추진했으나, 이는 과도한 국가 부채 문제로 이어졌다. 프로젝트의 경제적 타당성 부족과 부정부패 의혹도 끊이지 않았다.

2015년 대통령 선거에서 마힌다 라자팍사는 예상 밖의 패배를 당하고, 야권 단일 후보였던 마이트리팔라 시리세나가 새로운 대통령으로 당선되었다. 시리세나 정부는 전임 정부의 권위주의적 통치를 비판하며 민주주의 회복, 인권 개선, 부정부패 척결, 민족 화합을 약속했다. 대통령 권한 축소, 독립적인 국가기관 강화 등의 개혁 조치가 일부 시행되었으나, 연립 정부 내의 정치적 갈등과 라자팍사 세력의 저항으로 개혁은 지지부진했다.

2019년 부활절에 발생한 대규모 연쇄 폭탄 테러는 국가 안보에 대한 불안감을 증폭시켰고, 이는 라자팍사 가문의 정치적 재기를 위한 발판이 되었다. 같은 해 11월 대통령 선거에서 마힌다 라자팍사의 동생인 고타바야 라자팍사가 당선되면서 라자팍사 가문이 다시 권력을 장악했다.

3.5.3. 경제 위기 및 정치 변동

2019년부터 스리랑카는 심각한 경제 위기에 직면하기 시작했다. 이 위기의 근본적인 원인은 수년간 누적된 구조적 문제와 잘못된 정책 결정에 있었다. 주요 원인으로는 만성적인 재정 적자와 경상수지 적자, 과도한 대외 부채, 비효율적인 국영 기업 운영, 수출 경쟁력 약화 등이 꼽힌다.

위기를 심화시킨 직접적인 계기는 2019년 4월 부활절 연쇄 폭탄 테러와 고타바야 라자팍사 정부 출범 이후 단행된 대규모 감세 조치였다. 테러로 인해 주요 외화 수입원인 관광 산업이 큰 타격을 입었고, 감세는 정부 재정 수입을 급격히 감소시켰다. 여기에 더해, 2020년 전 세계를 강타한 코로나19 팬데믹은 스리랑카 경제에 결정타를 가했다. 관광객 유입이 완전히 중단되고, 해외 노동자 송금도 줄어들면서 외화 부족 상황이 극도로 심각해졌다.

정부는 외화 유출을 막기 위해 수입 규제를 강화했으나, 이는 생필품 부족과 물가 급등으로 이어졌다. 특히 2021년 정부가 갑작스럽게 화학 비료 수입을 전면 금지하고 유기농 농업으로의 전환을 강행하면서 농업 생산량이 급감하고 식량 위기까지 초래했다. 이는 농민들의 거센 반발을 불러일으켰고, 결국 정부는 비료 수입 금지 정책을 철회해야 했다.

외화 보유고가 바닥나면서 스리랑카는 2022년 4월, 역사상 처음으로 대외 채무에 대한 디폴트(채무 불이행)를 선언했다. 이로 인해 국제 신용도가 급락하고, 국제통화기금(IMF)과의 구제금융 협상이 불가피해졌다. 연료, 의약품, 식량 등 필수품 부족은 일상화되었고, 장시간의 정전 사태가 빈번하게 발생했다. 국민들은 극심한 생활고에 시달렸으며, 이는 대규모 반정부 시위로 폭발했다.

2022년 3월부터 시작된 반정부 시위는 점차 격화되어 전국적으로 확산되었다. 시민들은 고타바야 라자팍사 대통령과 라자팍사 가문의 퇴진을 요구하며 거리로 나섰다. 7월 9일, 수십만 명의 시위대가 대통령궁과 총리 관저를 점거하는 사태가 발생했다. 결국 고타바야 라자팍사 대통령은 해외로 도피한 후 사임했고, 총리였던 라닐 위크레메싱게가 의회에서 새 대통령으로 선출되었다.

위크레메싱게 정부는 IMF와의 구제금융 협상을 타결하고 경제 안정을 위한 긴축 정책을 추진했다. 이 과정에서 국민들의 고통은 가중되었으나, 점차적으로 경제 상황은 일부 개선의 조짐을 보이기 시작했다. 그러나 근본적인 경제 구조 개혁과 국가 부채 문제 해결은 여전히 어려운 과제로 남아있다. 2024년 9월 대선에서는 좌파 성향의 아누라 쿠마라 디사나야케가 당선되어 새로운 정치적 변화를 예고했다. 그의 연합 세력인 국민의 힘(NPP)은 같은 해 11월 총선에서 압도적인 승리를 거두며 정국 안정에 대한 기대를 높였다.

4. 지리

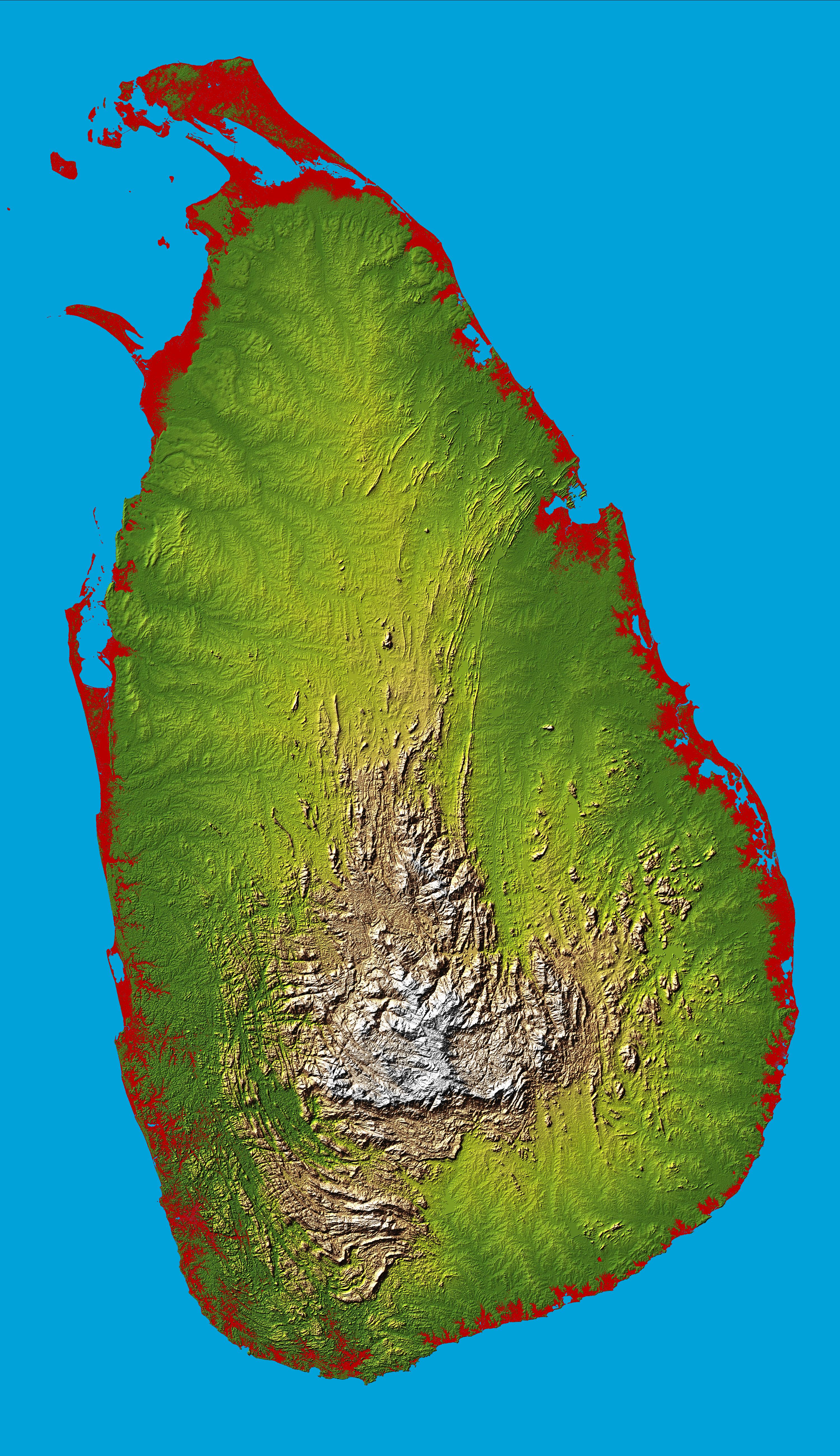

스리랑카는 남아시아 인도양에 위치한 눈물방울 또는 배/망고 모양의 섬으로, 과거 인도-오스트레일리아 판의 일부였던 인도판 위에 놓여 있다. 북위 5도에서 10도, 동경 79도에서 82도 사이에 위치하며, 벵골만 남서쪽에 자리 잡고 있다. 인도 아대륙 본토와는 만나르만과 포크 해협으로 분리되어 있다. 힌두 신화에 따르면 인도 본토와 스리랑카 사이에 육교가 존재했다고 전해지며, 현재는 해수면 위에 남아 있는 석회암 여울 사슬(아담의 다리)만이 그 흔적이다. 전설에 따르면 1480년까지 걸어서 통행이 가능했으나, 사이클론으로 인해 해협이 깊어졌다고 한다. 일부 구간은 여전히 수심이 1 m 정도로 얕아 항해에 지장을 준다.

섬은 대부분 평평하거나 완만하게 기복이 있는 해안 평야로 이루어져 있으며, 산지는 남중부 지역에만 솟아 있다. 가장 높은 지점은 피두루탈라갈라산으로 해발 2524 m에 달한다. 스리랑카에는 103개의 강이 있으며, 그중 가장 긴 강은 마하웰리강으로 335 km에 이른다. 이 수로들은 10 m 이상의 자연 폭포 51개를 형성하며, 가장 높은 폭포는 263 m 높이의 밤바라칸다 폭포이다. 스리랑카의 해안선 길이는 1585 km이다. 스리랑카는 자국 육지 면적의 약 6.7배에 달하는 200해리의 배타적 경제 수역(EEZ)을 주장한다. 해안선과 인접 해역은 연안 산호초와 얕은 연안 및 하구 해초층과 같은 생산성이 매우 높은 해양 생태계를 지탱한다. 스리랑카에는 45개의 하구와 40개의 석호가 있다. 스리랑카의 맹그로브 생태계는 7,000헥타르 이상에 걸쳐 있으며, 2004년 인도양 쓰나미 당시 파도의 힘을 완충하는 데 중요한 역할을 했다.

섬은 티탄철석, 장석, 흑연, 규소, 카올린, 운모, 토륨과 같은 광물이 풍부하다. 만나르만에서 석유와 가스의 존재도 확인되었으며, 회수 가능한 양의 추출이 진행 중이다.

4.1. 기후

스리랑카의 기후는 해양풍의 조절 효과로 인해 열대성이며 따뜻하다. 평균 기온은 겨울철 며칠 동안 서리가 내릴 수 있는 중부 고원지대의 17 °C에서 저지대 지역의 최고 33 °C까지 다양하다. 연평균 기온은 28 °C에서 거의 31 °C에 이른다. 낮과 밤의 기온은 14 °C에서 18 °C까지 차이가 날 수 있다.

강우 패턴은 인도양과 벵골만에서 불어오는 계절풍의 영향을 받는다. "습윤 지대"와 중앙 고원지대의 일부 바람받이 사면은 연간 최대 2500 mm의 비가 내리지만, 동쪽과 북동쪽의 바람그늘 사면은 비가 거의 내리지 않는다. 스리랑카의 동부, 남동부, 북부 대부분은 "건조 지대"를 이루며, 연간 1200 mm에서 1900 mm 사이의 비가 내린다.

건조한 북서부 및 남동부 해안은 연간 800 mm에서 1200 mm로 강수량이 가장 적다. 주기적으로 돌풍이 발생하며 때로는 열대성 저기압이 섬의 남서부, 북동부, 동부 지역에 흐린 하늘과 비를 몰고 온다. 습도는 일반적으로 남서부와 산악 지역에서 더 높으며 계절별 강우 패턴에 따라 달라진다. 평균 강우량 증가와 함께 더 심한 폭우 현상으로 인해 반복적인 홍수와 관련 기반 시설, 공익 설비 공급 및 도시 경제에 피해가 발생하고 있다.

4.2. 동식물

인도의 서고츠 산맥과 스리랑카는 높은 종 고유성으로 인해 최초의 18개 세계 생물 다양성 핵심 지역에 포함되었다. 현재 생물 다양성 핵심 지역의 수는 34개로 증가했다. 스리랑카는 조류를 제외한 모든 척추동물군과 현화식물에 대해 아시아 국가 중 단위 면적당 생물 다양성이 가장 높다. 동식물군 중 종의 비율이 현저히 높아, 3,210종의 현화식물 중 27%와 포유류의 22%가 고유종이다. 스리랑카는 453종의 풍부한 조류상을 보유하고 있으며, 이 중 240종이 국내에서 번식하는 것으로 알려져 있다. 일부 조류학자들은 33종을 고유종으로 인정하는 반면, 다른 조류학자들은 27종만이 고유종이며 나머지 6종은 제안된 고유종으로 간주한다. 스리랑카의 보호 구역은 삼림 보존국과 야생동물 보존국이라는 두 정부 기관에서 관리한다. 야생동물 보존국은 61개의 야생동물 보호구역, 22개의 국립공원, 4개의 자연보호구역, 3개의 엄격 자연보호구역, 1개의 정글 통로를 관리하며, 삼림 보존국은 65개의 보존림과 1개의 국립 유산 황무지를 감독한다. 국토 면적의 26.5%가 법적으로 보호되고 있으며, 이는 아시아의 다른 지역에 비해 보호 구역 비율이 높은 것이다.

스리랑카에는 스리랑카 저지대 우림, 스리랑카 산지 우림, 스리랑카 건조 지대 건조 상록수림, 데칸 가시 관목림의 4가지 육상 생태 지역이 있다. 건조한 자프나 반도에는 꽃피는 아카시아가 번성한다. 건조 지대 숲의 나무 중에는 새틴우드, 흑단, 철목, 마호가니, 티크와 같은 귀중한 종들이 있다. 습윤 지대는 키 큰 나무, 넓은 잎, 덩굴과 포복 식물의 빽빽한 하층 식생을 가진 열대 상록수림이다. 온대 기후의 숲과 유사한 아열대 상록수림은 고지대에서 번성한다.

남동부의 얄라 국립공원은 코끼리, 사슴, 공작 무리를 보호한다. 북서부의 가장 큰 국립공원인 윌파투 국립공원은 황새, 펠리컨, 따오기, 저어새와 같은 많은 물새 서식지를 보존한다. 섬에는 분달라, 후룰루 삼림 보호구역, 칸넬리야-데디야갈라-나키야데니야, 신하라자 삼림 보호구역의 4개의 생물권 보전지역이 있다. 신하라자는 26종의 고유 조류와 붉은얼굴뻐꾸기, 녹색부리뻐꾸기, 스리랑카푸른까치 등 20종의 열대우림 종의 서식지이다. 신하라자 식물군의 미개척 유전적 잠재력은 엄청나다. 보호구역 내 211종의 목본 나무와 리아나 중 139종(66%)이 고유종이다. 나무, 관목, 허브, 묘목을 포함한 총 식생 밀도는 헥타르당 24만 개체로 추정된다. 민네리야 국립공원은 주변 숲에 서식하는 코끼리에게 중요한 수원인 민네리야 저수지와 접해 있다. "더 개더링"이라고 불리는 코끼리 무리는 주변 수원지가 점차 사라지는 늦은 건기(8월~10월)에 저수지 바닥에서 볼 수 있다. 이 공원은 또한 고전적인 건조 지대 열대 계절풍 상록수림, 거대한 대나무 숲, 언덕 목초지(파타나스), 초원(탈라와스) 등 다양한 미세 서식지를 포함한다.

1970년대와 1980년대 스리랑카 북부의 마하웰리 프로그램 기간 동안 정부는 총 1900 km2에 달하는 4개의 토지를 국립공원으로 지정했다. 스리랑카의 삼림 피복 통계는 1956년부터 2010년까지 급격한 삼림 벌채를 보여준다. 1956년에는 국토 면적의 44.2%가 삼림으로 덮여 있었다. 최근 수십 년 동안 삼림 피복은 급격히 감소하여 1999년에는 29.6%, 2010년에는 28.7%로 줄었다.

5. 정치

스리랑카는 반대통령제로 통치되는 민주주의 공화국이자 단일 국가이다. 스리랑카는 아시아에서 가장 오래된 민주주의 국가이다. 헌법의 대부분 조항은 의회에서 3분의 2 과반수로 개정될 수 있다. 국장, 종교, 임기 제한, 스리랑카를 단일 국가로 언급하는 조항, 그리고 강화 조항 자체를 포함한 특정 기본적 특징의 개정은 의회에서 3분의 2 과반수와 전국 국민투표에서의 승인을 모두 필요로 한다. 스리랑카 헌법은 공식적으로 스리랑카를 사회주의 국가로 선언한다.

많은 민주주의 국가와 마찬가지로 스리랑카 정부는 세 개의 부서로 구성된다:

- 행정부: 스리랑카의 대통령은 국가원수, 군대의 총사령관, 최고 행정관이며, 5년 임기로 국민투표를 통해 선출된다. 대통령은 내각을 이끌며 의회에서 선출된 의원 중에서 장관을 임명한다. 대통령은 재임 중 공식적이든 사적이든 자신의 행위 또는 부작위에 대해 법적 절차로부터 면책된다. 2015년 스리랑카 헌법 제19차 개정안 통과 이후, 대통령의 임기는 이전의 무제한에서 두 번으로 제한되었다.

- 입법부: 스리랑카 의회는 단원제 225명 의원으로 구성되며, 22개 다석 선거구에서 196명이 선출되고 29명은 비례대표제로 선출된다. 의원은 보통선거로 5년 임기로 선출된다. 대통령은 4년 반 이후 언제든지 입법 회기를 소집, 정지 또는 종료하고 의회를 해산할 수 있다. 의회는 모든 법률을 제정할 권한을 보유한다. 대통령의 대리인이자 정부 수반인 스리랑카의 총리는 의회에서 여당을 이끌며 주로 국내 문제에서 많은 행정 책임을 분담한다.

- 사법부: 스리랑카의 사법부는 최고이자 최종 상급 기록 법원인 스리랑카 대법원, 항소 법원, 고등 법원 및 다수의 하급 법원으로 구성된다. 매우 복잡한 법률 시스템은 다양한 문화적 영향을 반영한다. 형법은 거의 전적으로 영국법에 기반한다. 기본 민법은 로마-네덜란드법에서 파생된다. 결혼, 이혼, 상속에 관한 법률은 관습법이다. 고대 관습과 종교 때문에 싱할라 관습법(칸디법), 테사발라마이, 샤리아법이 특별한 경우에 적용된다. 대통령은 대법원, 항소 법원, 고등 법원의 판사를 임명한다. 대법원장과 두 명의 대법원 판사로 구성된 사법 서비스 위원회는 하급 법원 판사를 임명, 전보, 해임한다.

현재 스리랑카의 정치 문화는 중도 좌파 및 진보 성향의 통일인민자유동맹(UPFA, 스리랑카 자유당(SLFP)의 후신)과 비교적 우익 성향의 친자본주의적인 통일국민당(UNP)이 이끄는 두 경쟁 연립 간의 경쟁이다. 2018년 이후, 이 두 주요 정당에서 두 개의 주요 정당이 분리되었다: 사마기 자나 발라웨가야는 UNP에서 분리되었고, 스리랑카 인민전선은 UPFA에서 분리되었다. 제3의 정당인 자나타 비묵티 페라무나(JVP)는 2022년 이후 인기를 얻고 있다. 스리랑카는 본질적으로 많은 소규모 불교, 사회주의, 타밀 민족주의 정당이 있는 다당제 민주주의 국가이다. 2011년 7월 현재, 국내 등록 정당 수는 67개이다. 이 중 1935년에 설립된 랑카 사마 사마자당(LSSP)이 가장 오래된 정당이다.

D. S. 세나나야케가 1946년에 설립한 UNP는 최근까지 단일 정당으로는 가장 큰 규모였다. 독립 이후 모든 의회에 대표를 배출한 유일한 정치 집단이다. SLFP는 S. W. R. D. 반다라나이케가 1951년 7월에 설립했다. SLFP는 1956년 의회 선거에서 집권 UNP를 물리치고 첫 승리를 거두었다. 1960년 7월 의회 선거 이후, 시리마보 반다라나이케가 총리가 되어 세계 최초의 선출된 여성 정부 수반이 되었다.

G. G. 폰남발람은 S. W. R. D. 반다라나이케에 상응하는 타밀 민족주의자로, 1944년에 전실론타밀회의(ACTC)를 설립했다. 폰남발람이 D. S. 세나나야케와 협력하는 것에 반대한 S. J. V. 첼바나야캄이 이끄는 반체제 그룹은 1949년에 분리되어 일랑카이 타밀 아라수 카치(ITAK, 연방당으로도 알려짐)를 결성하여 다음 20년 동안 스리랑카의 주요 타밀 정당이 되었다. 연방당은 싱할라족에 대해 더욱 공격적인 입장을 옹호했다. 1972년 헌법 개혁으로 ACTC와 ITAK는 타밀 연합 전선(나중에 타밀 연합 해방 전선)을 창설했다. 1970년대 후반 타밀 무장 세력이 부상하면서 격동의 시기를 거친 후, 이들 타밀 정당들은 2001년 10월 타밀 국민연합으로 계승되었다. 1965년 로하나 위제위라가 설립한 마르크스-레닌주의 정당인 자나타 비묵티 페라무나(JVP)는 현재 정치 상황에서 제3의 세력으로 기능한다. JVP는 LSSP와 공산당의 전통적인 좌파 정치보다 더 급진적인 좌파 정책을 지지한다. 1981년에 설립된 스리랑카 이슬람 의회는 스리랑카에서 가장 큰 이슬람 정당이다.

마힌다 라자팍사 대통령은 2015년 대통령 선거에서 패배하여 10년간의 대통령직을 마감했다. 그러나 그의 후임 대통령인 마이트리팔라 시리세나는 2019년에 재선에 도전하지 않기로 결정했다. 라자팍사 가문은 2019년 11월 대통령 선거에서 마힌다의 동생이자 전 전시 국방장관인 고타바야 라자팍사가 승리하면서 권력을 되찾았고, 그는 이후 스리랑카의 새 대통령으로 취임했다. 그들의 확고한 권력 장악은 2020년 8월 의회 선거에서 공고해졌다. 이 가문의 정당인 스리랑카 인민 전선(싱할라어 약자로 SLPP로 알려짐)은 의회에서 압도적인 승리와 확실한 과반수를 확보했다. 라자팍사 가문 구성원 5명이 새 의회에서 의석을 차지했다. 마힌다 라자팍사 전 대통령이 새 총리가 되었다.

2022년에는 고타바야 라자팍사 대통령과 스리랑카 의회 간의 권력 투쟁으로 인해 정치 위기가 시작되었다. 이 위기는 대중의 반정부 시위와 시위, 그리고 2019년 이후 악화된 경제 상황으로 인해 촉발되었다. 스리랑카 여러 지역의 반정부 정서는 전례 없는 정치적 불안정을 야기하여 정치계에 충격을 주었다.

2022년 7월 20일, 라닐 위크레메싱게가 의회 선거를 통해 제9대 대통령으로 선출되었다. 라닐 위크레메싱게 대통령은 2024년 대통령 선거에서 좌파 성향의 아누라 쿠마라 디사나야케에게 패배했다.

5.1. 정부 구조

스리랑카는 대통령 중심의 행정부, 단원제 의회(입법부), 그리고 사법부로 구성된 삼권분립 체제를 갖추고 있다.

행정부는 국가원수이자 행정수반인 대통령이 이끈다. 대통령은 국민 직접 선거를 통해 5년 임기로 선출되며, 연임은 한 차례만 가능하다. 대통령은 국군통수권을 가지며, 총리 및 각료 임명권, 의회 해산권(의회 임기 시작 후 2년 반 이후 또는 의회 3분의 2 이상의 요청 시), 법률안 거부권, 사면권 등 강력한 권한을 행사한다. 총리는 대통령이 의회 의원 중에서 임명하며, 대통령을 보좌하고 내각의 일상 업무를 관장한다. 내각은 대통령이 임명하는 각료들로 구성되며, 대통령에게 책임을 진다.

입법부는 225석으로 구성된 단원제 의회(Parliament)이다. 의원들은 보통선거를 통해 5년 임기로 선출되며, 이 중 196명은 22개 다의원 선거구에서 소선거구제와 유사한 방식으로 선출되고, 나머지 29명은 전국 단위 비례대표제로 선출된다. 의회는 법률 제정권, 예산 심의·확정권, 정부 견제권 등의 주요 권한을 갖는다. 의회의장은 의원들의 투표로 선출된다.

사법부는 대법원(Supreme Court), 항소법원(Court of Appeal), 고등법원(High Court) 및 하급법원들로 구성된다. 대법원은 헌법 해석, 기본권 침해 사건, 대통령 선거 관련 소송 등을 관할하는 최고 사법기관이다. 항소법원은 하급법원의 판결에 대한 항소 사건을 심리한다. 고등법원은 중범죄 사건의 1심을 담당한다. 판사는 대통령이 임명하며, 사법부의 독립성은 헌법에 의해 보장된다. 사법 서비스 위원회(Judicial Service Commission)가 하급 법원 판사의 임명, 승진, 징계 등을 담당한다.

5.2. 주요 정당

스리랑카는 다당제 국가로, 여러 정당이 활동하고 있으나 주로 몇몇 주요 정당이 정치 지형을 주도해왔다. 최근 정치적 변동을 겪으며 새로운 정당들이 부상하기도 했다.

- 스리랑카 자유당 (Sri Lanka Freedom Party, SLFP): 1951년 S. W. R. D. 반다라나이케가 창당한 중도좌파 성향의 정당이다. 주로 싱할라 민족주의와 사회주의적 경제 정책을 표방하며 농촌 지역과 싱할라 불교도의 지지를 받아왔다. 독립 이후 통일국민당과 번갈아 집권하며 스리랑카 정치를 양분해왔으나, 최근에는 세력이 약화되었다.

- 통일국민당 (United National Party, UNP): 1946년 D. S. 세나나야케가 창당한 중도우파 성향의 정당이다. 친서방, 시장경제 지향 정책을 추구하며 도시 지역과 소수 민족의 일부 지지를 받아왔다. SLFP와 함께 스리랑카의 양대 정당으로 군림했으나, 2019년 이후 극심한 내분을 겪으며 지지율이 급락했다. 현재 라닐 위크레메싱게 대통령이 이 당 소속이다.

- 스리랑카 인민전선 (Sri Lanka Podujana Peramuna, SLPP): 2016년 마힌다 라자팍사 전 대통령 지지자들이 SLFP에서 분리되어 창당한 정당이다. 강력한 싱할라 민족주의와 포퓰리즘적 정책을 내세우며 급부상했다. 2019년 대선과 2020년 총선에서 압승을 거두며 집권했으나, 경제 위기 이후 지지도가 하락했다. 라자팍사 가문이 핵심 세력이다.

- 사마기 자나 발라웨가야 (Samagi Jana Balawegaya, SJB): 2020년 UNP에서 분리되어 사지트 프레마다사 (전 대통령 라나싱헤 프레마다사의 아들)를 중심으로 창당된 중도 성향의 정당이다. 현재 제1야당의 지위를 가지고 있으며, UNP의 전통적 지지층을 일부 흡수했다.

- 자나타 비묵티 페라무나 (Janatha Vimukthi Peramuna, JVP) / 국민의 힘 (National People's Power, NPP): 1965년 창당된 마르크스-레닌주의 정당으로, 과거 두 차례의 무장 봉기를 일으켰으나 현재는 합법적인 의회 정당으로 활동하고 있다. 부패 척결과 사회 정의를 내세우며 젊은층과 지식인층의 지지를 받고 있다. 최근에는 '국민의 힘(NPP)'이라는 선거 연합을 구성하여 2024년 대선에서 아누라 쿠마라 디사나야케 후보가 당선되는 이변을 일으켰고, 이어진 총선에서도 압도적인 승리를 거두며 집권당이 되었다.

- 타밀 국민연합 (Tamil National Alliance, TNA): 스리랑카 타밀족의 권익을 대변하는 주요 정당 연합체이다. 주로 북부와 동부 지역에 기반을 두고 있으며, 타밀족 자치권 확대와 인권 문제 해결을 주장한다.

이 외에도 스리랑카 무슬림 회의(SLMC), 실론 노동자 회의(CWC) 등 소수 민족이나 특정 계층을 대변하는 군소 정당들이 존재한다.

5.3. 최근 정치 상황

21세기 스리랑카의 정치 상황은 내전 종식 이후의 재건과 화해 노력, 권위주의적 통치의 강화, 민주주의 후퇴에 대한 저항, 그리고 심각한 경제 위기로 인한 극적인 정치 변동으로 특징지어진다.

2009년 내전 종식 이후, 마힌다 라자팍사 대통령은 전쟁 영웅으로서의 이미지를 바탕으로 강력한 통치 기반을 구축했다. 그의 정부는 대규모 인프라 개발 프로젝트를 추진했으나, 이 과정에서 중국에 대한 과도한 부채 의존과 부정부패 문제가 심화되었다. 또한, 대통령의 권한을 강화하는 헌법 개정이 이루어지고 언론과 사법부에 대한 통제가 강화되면서 민주주의 후퇴와 인권 침해에 대한 우려가 커졌다. 소수 민족인 타밀족과의 화해 노력은 지지부진했으며, 내전 기간 발생한 인권 유린 문제에 대한 진상 규명과 책임자 처벌 요구는 제대로 이행되지 않았다.

2015년 대선에서는 예상과 달리 마힌다 라자팍사가 패배하고, 야권 단일 후보였던 마이트리팔라 시리세나가 당선되었다. 시리세나 정부는 민주주의 회복, 인권 개선, 부정부패 척결을 약속하며 일부 개혁 조치를 단행했으나, 연립정부 내의 정치적 갈등과 라자팍사 세력의 견제로 인해 큰 성과를 거두지 못했다. 2018년에는 시리세나 대통령이 라자팍사를 총리로 임명하려다 헌법 위기 상황을 초래하기도 했다.

2019년 4월, 부활절 연쇄 폭탄 테러가 발생하여 250명 이상이 사망하는 참사가 일어났다. 이 사건은 국가 안보에 대한 불안감을 증폭시켰고, 같은 해 11월 대선에서 강력한 리더십을 내세운 마힌다 라자팍사의 동생 고타바야 라자팍사가 당선되는 배경이 되었다. 라자팍사 가문은 2020년 총선에서도 압승하며 다시 권력을 장악했다.

그러나 고타바야 라자팍사 정부는 심각한 경제 위기에 직면했다. 코로나19 팬데믹으로 인한 관광 수입 급감, 해외 노동자 송금 감소, 잘못된 농업 정책(화학 비료 수입 금지)으로 인한 식량 생산 차질, 과도한 대외 부채 등이 복합적으로 작용하여 2022년 스리랑카는 국가 부도 사태를 맞았다. 연료, 식량, 의약품 부족과 극심한 인플레이션으로 국민들의 생활은 파탄에 이르렀고, 이는 대규모 반정부 시위로 이어졌다. 2022년 7월, 시위대가 대통령궁을 점거하자 고타바야 라자팍사 대통령은 해외로 도피 후 사임했다. 이후 라닐 위크레메싱게 총리가 의회에서 새 대통령으로 선출되었다.

위크레메싱게 정부는 국제통화기금(IMF)과의 구제금융 협상을 타결하고 강도 높은 긴축 정책을 추진하며 경제 안정화를 시도했다. 그러나 민생고는 지속되었고, 이에 대한 불만은 2024년 9월 대선 결과로 이어졌다. 좌파 성향의 제3지대 후보인 아누라 쿠마라 디사나야케가 기성 정치에 대한 실망감을 등에 업고 당선되는 이변을 연출했다. 디사나야케 대통령이 이끄는 국민의 힘(NPP) 연합은 같은 해 11월에 치러진 총선에서도 의회 3분의 2를 넘는 압도적인 승리를 거두며 강력한 국정 운영 동력을 확보했다. 이로써 스리랑카는 부패 척결, 경제 개혁, 민주주의 강화 등 새로운 정치적 실험대에 오르게 되었다.

6. 행정 구역

스리랑카의 행정 구역은 주(Province), 현(District), 그리고 그 하위 단위인 군(Divisional Secretariat Division)과 마을(Grama Niladhari Division)로 구성된다. 이는 중앙 정부의 권한을 지방으로 분산하고 효율적인 행정 서비스를 제공하기 위한 체계이다.

6.1. 주

스리랑카는 9개의 주(Province, පළාත팔라타싱할라어, மாகாணம்마카남타밀어)로 구성되어 있다. 주는 19세기에 처음 도입되었으나, 법적 지위를 갖고 주 의회(Provincial Council)가 설립된 것은 1987년 헌법 제13차 개정 이후이다. 이는 중앙 정부의 권한을 지방으로 이양하려는 요구가 수십 년간 증가한 결과였다. 각 주 의회는 직접 선거를 통해 선출되며, 특정 분야에서 자치권을 행사한다. 그러나 토지 및 경찰 행정에 대한 권한은 여전히 중앙 정부의 강력한 통제 하에 있다. 1989년부터 2006년까지 북부주와 동부주는 임시로 병합되어 북동부주를 이루기도 했으나, 현재는 다시 분리되어 있다.

스리랑카의 9개 주는 다음과 같다:

| 주 | 주도 | 면적 (km2) | 인구 (2012년) | 인구 밀도 (명/km2) | 주별 GDP 비중 (%) (2023년) | 스리랑카 번영 지수 (2021년) |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 중부주 | 캔디 | 5,674 | 2,571,557 | 453 | 10.3 | 0.559 |

| 동부주 | 트링코말리 | 9,996 | 1,555,510 | 155 | 4.7 | 0.519 |

| 북중부주 | 아누라다푸라 | 10,714 | 1,266,663 | 118 | 4.8 | 0.521 |

| 북서부주 | 쿠루네갈라 | 7,812 | 2,380,861 | 305 | 10.9 | 0.541 |

| 북부주 | 자프나 | 8,884 | 1,061,315 | 119 | 4.5 | 0.564 |

| 사바라가무와주 | 라트나푸라 | 4,902 | 1,928,655 | 393 | 7.0 | 0.499 |

| 남부주 | 갈 | 5,559 | 2,477,285 | 446 | 9.3 | 0.582 |

| 우바주 | 바둘라 | 8,488 | 1,266,463 | 149 | 4.7 | 0.468 |

| 서부주 | 콜롬보 | 3,709 | 5,851,130 | 1,578 | 43.7 | 0.802 |

| 스리랑카 | 스리자야와르데네푸라코테 및 콜롬보 | 65,610 | 20,359,439 | 310 | 100 | 0.796 |

6.2. 현 및 지방 자치체

9개의 주(Province)는 다시 총 25개의 현(District, දිස්ත්රික්කය디스트릭카야싱할라어, மாவட்டம்마밧탐타밀어)으로 나뉜다. 각 현은 중앙 정부에서 임명하는 현지사(District Secretary)가 행정을 총괄한다. 현은 식민지 시대부터 이어진 행정 단위로, 과거에는 '디사'(Disa) 또는 '마와땀'(Māwaddam)으로 불렸다.

현 아래에는 약 256개의 군(Divisional Secretariat Division, DS Division 또는 ප්රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශය프라데시야 레캄 코타샤야싱할라어)이 있다. 이는 과거 'A.G.A. Division'(Assistant Government Agent Division) 또는 'D.R.O. Division'(Divisional Revenue Officer Division)으로 불렸던 단위이다. 각 군은 군 사무관(Divisional Secretary)이 행정을 담당하며, 지역 개발 및 공공 서비스 제공의 핵심적인 역할을 한다.

가장 하위 행정 단위는 약 14,008개의 그라마 닐라다리 구역(Grama Niladhari Division, GN Division)이다. '그라마 닐라다리'는 마을의 행정 책임자를 의미하며, 주민들과 가장 밀접하게 소통하며 정부 정책을 전달하고 민원을 처리하는 역할을 한다.

지방 자치 단체로는 시의회(Municipal Council, 18개), 도시의회(Urban Council, 13개), 그리고 프라데시야 사바(Pradeshiya Sabha, 256개)가 있다. 이들은 주로 도시 계획, 공공 위생, 지역 도로 유지 보수 등 주민 생활과 밀접한 서비스를 제공한다. 프라데시야 사바는 주로 농촌 지역을 관할하는 지방 자치 기구이다.

7. 대외 관계

스리랑카는 비동맹 운동(NAM)의 창립 회원국으로, 독립을 유지하면서 인도와의 관계를 발전시켜 왔다. 스리랑카는 1955년 유엔(UN)에 가입했으며, 현재 영연방, 남아시아 지역 협력 연합(SAARC), 세계은행, 국제통화기금(IMF), 아시아 개발 은행(ADB), 콜롬보 계획의 회원국이다.

전통적으로 통일국민당(UNP)은 서방과의 관계를 선호해 온 반면, 스리랑카 자유당(SLFP)은 동구권과의 관계를 선호해 왔다. 스리랑카 재무장관 J. R. 자야와르데네는 당시 호주 외무장관 퍼시 스펜서 경과 함께 1950년 콜롬보에서 열린 영연방 외무장관 회의에서 콜롬보 계획을 제안했다. 1951년 샌프란시스코 강화 회의에서 많은 국가들이 주저하는 가운데 스리랑카는 자유 일본을 주장하며 제2차 세계 대전 피해에 대한 배상금 수령을 거부했는데, 이는 일본 경제에 해를 끼칠 것이라고 믿었기 때문이다. 스리랑카와 중국의 관계는 1949년 중화인민공화국 수립 직후 시작되었으며, 양국은 1952년 중요한 실론-중국 고무-쌀 협정을 체결했다. 스리랑카는 1955년 아시아-아프리카 회의에서 중요한 역할을 했는데, 이는 비동맹 운동 구체화의 중요한 단계였다.

1956년 반다라나이케 정부는 이전 UNP 정부가 설정한 친서방 정책을 크게 변경했다. 1959년에는 피델 카스트로 치하의 쿠바를 승인했다. 직후 쿠바의 혁명가 체 게바라가 스리랑카를 방문했다. 1964년의 시리마-샤스트리 협정과 1974년의 시리마-간디 협정은 인도 출신 농장 노동자들의 지위에 대한 오랜 분쟁을 해결하기 위해 스리랑카와 인도 지도자들 사이에 체결되었다. 1974년 포크 해협의 작은 섬인 카차티부는 공식적으로 스리랑카에 할양되었다. 이 무렵 스리랑카는 비동맹 운동에 깊이 관여했으며, 1976년 제5차 비동맹 운동 정상회의가 콜롬보에서 개최되었다. J. R. 자야와르데네 정부 하에서 스리랑카와 인도의 관계는 긴장되었다. 그 결과 인도는 스리랑카 내전에 개입하여 1987년에 인도 평화 유지군을 파견했다. 현재 스리랑카는 중국, 러시아, 파키스탄과 광범위한 관계를 맺고 있다.

7.1. 주요 국가와의 관계

스리랑카는 지리적 위치와 역사적 배경으로 인해 주변 강대국들과 밀접한 관계를 유지해왔다. 특히 인도와 중국은 스리랑카의 외교 및 경제에 큰 영향을 미치는 주요 국가이다.

인도: 인도는 스리랑카의 가장 가까운 이웃 국가이자 역사적, 문화적으로 깊은 유대감을 공유하는 나라이다. 고대부터 양국은 종교(불교 전래), 언어, 예술 등 다방면에서 교류해왔다. 독립 이후 스리랑카는 인도와의 우호 관계를 중시했으나, 스리랑카 내 타밀족 문제와 관련하여 때때로 긴장 관계가 형성되기도 했다. 특히 1980년대 스리랑카 내전 당시 인도는 타밀족 지원 문제와 평화 유지군 파견 등으로 내정에 개입하면서 양국 관계가 악화되기도 했다. 내전 종식 이후 관계는 개선되었으며, 인도는 스리랑카의 주요 교역 상대국이자 투자국으로서 경제 협력을 강화하고 있다. 또한, 인도는 스리랑카의 안보 문제에도 지속적인 관심을 보이며 군사 및 안보 협력을 추진하고 있다. 최근에는 중국의 영향력 확대에 대한 견제 심리로 인도-스리랑카 관계의 전략적 중요성이 더욱 부각되고 있다.

중국: 중국과 스리랑카는 1952년 '고무-쌀 협정'을 체결하며 일찍부터 경제 협력 관계를 맺어왔다. 특히 2000년대 이후 중국은 스리랑카의 주요 개발 파트너로 급부상했다. 중국은 일대일로 구상의 일환으로 함반토타항, 콜롬보항만도시, 마탈라 국제공항 등 대규모 인프라 건설 프로젝트에 막대한 자금을 지원했다. 이는 스리랑카의 경제 발전에 기여한 측면도 있지만, 과도한 부채 문제와 '채무 함정' 논란을 야기하기도 했다. 함반토타항은 결국 99년간 중국에 임대되었다. 중국은 스리랑카의 주요 채권국이자 투자국이며, 정치적으로도 스리랑카 정부를 지지하는 입장을 보여왔다. 최근 스리랑카 경제 위기 상황에서 중국은 채무 재조정 협상 등에서 중요한 역할을 하고 있다. 인도양에서의 영향력 확대를 추구하는 중국에게 스리랑카는 전략적으로 매우 중요한 국가로 인식되고 있다.

이 외에도 스리랑카는 일본, 미국, 유럽연합(EU) 등과도 경제, 개발 협력 관계를 유지하고 있으며, 중동 국가들과는 노동자 송출 및 원유 수입 등에서 긴밀한 관계를 맺고 있다.

7.2. 대한민국과의 관계

대한민국과 스리랑카는 1977년 11월 14일 공식적인 외교 관계를 수립하였으며, 그 이전인 1972년 10월 9일 주스리랑카 통상대표부가 개설되었다. 수교 이후 양국은 정치, 경제, 문화 등 다양한 분야에서 우호 협력 관계를 발전시켜왔다.

경제적으로 양국 간 교역과 투자가 꾸준히 증가해왔다. 한국은 스리랑카에 주로 섬유, 기계류, 자동차 부품 등을 수출하고, 스리랑카로부터는 의류, 차, 고무 제품 등을 수입한다. 한국 기업들의 스리랑카 투자도 이루어지고 있으며, 특히 섬유 및 봉제 산업 분야에서 활발하다. 한국국제협력단(KOICA)을 통해 공적개발원조(ODA) 사업도 진행되어 스리랑카의 경제 사회 발전에 기여하고 있다.

인적 교류 측면에서는, 1980년대 후반부터 많은 스리랑카 노동자들이 한국에 취업하여 양국 경제에 기여해왔다. 2004년 고용허가제(EPS) 도입 이후 스리랑카는 주요 송출국 중 하나가 되었다. 이들 노동자들은 한국 사회의 일원으로 기여하는 동시에 본국으로의 송금을 통해 스리랑카 경제에도 중요한 역할을 하고 있다. 또한, 한국인 관광객들의 스리랑카 방문도 꾸준히 이루어지고 있으며, 불교 성지 순례 및 자연 관광이 주를 이룬다.

문화 교류도 활발히 진행되고 있다. 양국은 문화 협정을 체결하고 태권도, 한국 영화 및 드라마 보급, 문화 공연 교류 등을 통해 상호 이해를 증진하고 있다. 스리랑카 내 한류의 영향력도 점차 확대되고 있다.

정치적으로 대한민국은 스리랑카의 평화 정착과 경제 발전을 지지해왔으며, 국제 무대에서 스리랑카와 상호 협력적인 관계를 유지하고 있다. 주스리랑카 대한민국 대사관이 콜롬보에 설치되어 있으며, 주한 스리랑카 대사관이 서울에 설치되어 있다.

8. 군사

스리랑카군(Sri Lanka Armed Forces)은 육군, 해군, 공군으로 구성되며, 국방부의 관할 하에 있다. 3개 군의 총 병력은 약 34만 6천 명이며, 예비군은 약 3만 6천 명이다. 스리랑카는 징병제를 시행하지 않고 모병제를 채택하고 있다. 준군사조직으로는 특수임무부대(Special Task Force, STF), 민간방위군(Civil Security Force), 해안경비대(Sri Lanka Coast Guard) 등이 있다.

1948년 독립 이후 스리랑카군의 주요 임무는 국내 안보 유지였으며, 특히 세 차례의 주요 반란을 진압했다. 두 차례는 자나타 비묵티 페라무나(JVP)의 마르크스주의 반란이었고, 가장 길고 격렬했던 것은 타밀 엘람 해방 호랑이(LTTE)와의 26년간의 내전이었다. 이로 인해 스리랑카군은 지난 30년 동안 지속적으로 동원 상태를 유지해왔다. 내전 기간 동안 스리랑카군은 대규모로 확장되었고, 전투 경험을 축적했다.

스리랑카군은 1960년대 초부터 유엔 평화유지활동(PKO)에 참여해왔으며, 차드, 레바논, 아이티 등 여러 유엔 평화유지 임무에 상주 파견대를 파병했다. 2023년 기준 군사비 지출은 약 14.50 억 USD이다. 2024년 세계 평화 지수(Global Peace Index)에 따르면 스리랑카는 세계에서 100번째로 평화로운 국가로 평가되었다.

9. 경제

국제통화기금(IMF)에 따르면, 스리랑카의 구매력 평가(PPP) 기준 국내총생산(GDP)은 1인당 소득 기준으로 남아시아 지역에서 두 번째로 높다. 19세기와 20세기에 스리랑카는 계피, 고무, 실론티 생산 및 수출로 유명한 플랜테이션 경제가 되었으며, 이는 여전히 국가의 대표적인 수출품이다. 영국 통치 하의 현대적 항구 개발은 무역 중심지로서 섬의 전략적 중요성을 높였다. 1948년부터 1977년까지 사회주의가 정부의 경제 정책에 강한 영향을 미쳤다. 식민지 플랜테이션은 해체되었고, 산업은 국유화되었으며, 복지 국가가 수립되었다. 1977년에는 민영화, 규제 완화, 민간 기업 육성을 포함하는 자유 시장 경제가 도입되었다.

차, 고무, 커피, 설탕 및 기타 상품의 생산과 수출은 여전히 중요하지만, 산업화로 인해 식품 가공, 섬유, 통신 및 금융의 중요성이 증가했다. 국가의 주요 경제 부문은 관광, 차 수출, 의류, 쌀 생산 및 기타 농산물이다. 이러한 경제 부문 외에도 특히 중동 지역의 해외 고용이 외환 수입에 크게 기여한다.

2020년 기준, 서비스 부문이 GDP의 59.7%, 산업 부문이 26.2%, 농업 부문이 8.4%를 차지한다. 민간 부문이 경제의 85%를 차지한다. 중국, 인도, 미국이 스리랑카의 가장 큰 교역 상대국이다. 주별 경제 격차가 존재하며, 서부주가 GDP의 45.1%를 차지하고 남부주와 중부주가 각각 10.7%와 10%를 차지한다. 전쟁이 끝난 후 북부주는 2010년에 22.9%의 기록적인 GDP 성장률을 보고했다.

스리랑카의 1인당 소득은 2005년부터 2011년까지 두 배로 증가했다. 같은 기간 동안 빈곤율은 15.2%에서 7.6%로 감소했고, 실업률은 7.2%에서 4.9%로 감소했으며, 콜롬보 증권 거래소의 시가 총액은 4배로 증가했고, 정부 예산 적자는 두 배로 늘었다. 스리랑카 가구의 99%가 전기를 사용하고 있으며, 인구의 93.2%가 안전한 식수를 이용할 수 있고, 53.1%가 수도 시설을 이용하고 있다. 최근 몇 년 동안 소득 불평등도 감소하여 2010년 지니 계수는 0.36을 기록했다.

2011년 세계 경제 포럼이 발표한 세계 경쟁력 보고서에 따르면, 스리랑카 경제는 요소 주도 단계에서 효율성 주도 단계로 전환 중이며, 세계 경쟁력에서 52위를 차지했다. 또한 조사 대상 142개국 중 스리랑카는 보건 및 초등 교육에서 45위, 기업 정교성에서 32위, 혁신에서 42위, 상품 시장 효율성에서 41위를 차지했다. 2016년 스리랑카는 세계 기부 지수에서 5위를 차지하여 사회의 높은 만족도와 자선 행동 수준을 기록했다. 2010년 뉴욕 타임스는 스리랑카를 방문할 만한 31곳 중 1위로 선정했다. S&P 다우 존스 지수는 2018년 기준으로 스리랑카를 프런티어 시장으로 분류한다. 스리랑카는 인간 개발 지수(HDI)에서 0.750으로 다른 남아시아 국가들보다 훨씬 높은 순위를 기록하고 있다.

2016년까지 스리랑카의 부채는 인프라 개발로 인해 거의 파산 직전까지 치솟아 국제통화기금(IMF)의 구제금융이 필요했다. IMF는 스리랑카가 경제 개선을 위한 일련의 기준을 제시한 후 2016년 4월에 15.00 억 USD의 구제금융 대출을 제공하기로 합의했다. 2016년 4분기까지 부채는 649억 달러로 추정되었다. 과거 국영 기업들이 추가로 발생시킨 부채는 최소 95억 달러에 달한다고 알려졌다. 2015년 초 이후 국내 부채는 12%, 해외 부채는 25% 증가했다. 2016년 11월 IMF는 초기 지급액이 원래 계획했던 1.50 억 USD보다 큰 1.63 억 USD(SDR 1억 1,989만 4천)라고 보고했다. 기관의 첫 번째 지급분에 대한 평가는 미래에 대해 조심스럽게 낙관적이었다. 이 프로그램 하에 스리랑카 정부는 새로운 내국세법과 자동 연료 가격 책정 공식을 시행했으며, 이는 IMF의 네 번째 검토에서 언급되었다. 2018년 중국은 2019년부터 2021년까지의 해외 부채 상환 급증에 대처하기 위해 12.50 억 USD의 대출로 스리랑카를 구제하기로 합의했다.

2021년 9월, 스리랑카는 주요 경제 위기를 선포했다. 중앙은행 총재는 위기 속에서 사임했다. 의회는 "식량 사재기"를 금지하기 위해 비상 규정을 선포했다. 관광 산업은 지속적인 코로나19 팬데믹의 결과로 외국 통화 유입이 크게 감소했다.

9.1. 경제 구조 및 주요 산업

스리랑카 경제는 전통적으로 농업에 기반을 두었으나, 점차 서비스업과 제조업 중심으로 다변화되고 있다.

농업: 스리랑카 농업의 핵심은 차(Tea), 고무(Rubber), 코코넛(Coconut) 재배와 수출이다. 특히 '실론티'로 유명한 스리랑카 차는 세계적으로 품질을 인정받으며 주요 외화 수입원 역할을 한다. 고무와 코코넛 역시 중요한 수출 농산물이다. 이 외에도 계피, 후추 등 향신료와 쌀, 과일, 채소 등이 생산된다. 그러나 최근 기후 변화, 잘못된 농업 정책(예: 화학 비료 수입 금지) 등으로 인해 농업 생산성이 타격을 받기도 했다.

제조업: 의류 및 섬유 산업이 제조업의 가장 큰 비중을 차지하며, 주요 수출 산업으로 자리 잡았다. 글로벌 의류 브랜드의 OEM(주문자 상표 부착 생산) 기지로서 중요한 역할을 한다. 이 외에도 식품 가공, 보석 가공, 타이어 및 고무 제품, 세라믹, 조선 및 선박 수리 등의 제조업 분야가 있다. 정부는 산업 다변화와 고부가가치 산업 육성을 위해 노력하고 있다.

서비스업: 서비스업은 스리랑카 GDP에서 가장 큰 비중을 차지하는 분야이다.

- 관광업: 아름다운 자연환경(해변, 국립공원), 풍부한 문화유산(고대 도시, 불교 유적), 다양한 액티비티(서핑, 고래 관찰)를 바탕으로 관광업은 주요 외화 수입원이자 고용 창출원이다. 그러나 2019년 부활절 테러, 코로나19 팬데믹, 경제 위기 등으로 인해 큰 타격을 입었으나 최근 회복세를 보이고 있다.

- 금융업: 콜롬보를 중심으로 은행, 보험, 증권 등 금융 서비스가 발달해 있다. 콜롬보 증권거래소(Colombo Stock Exchange)가 운영되고 있다.

- 정보통신기술(ICT) 산업: 비교적 최근에 빠르게 성장하고 있는 분야로, 소프트웨어 개발, IT 아웃소싱, BPO(업무 처리 아웃소싱) 등이 주요 분야이다. 정부는 ICT 산업을 미래 성장 동력으로 육성하기 위한 정책을 추진하고 있다.

- 운송 및 물류업: 인도양의 전략적 요충지에 위치하여 항만 물류가 발달했다. 콜롬보항은 남아시아의 주요 환적항 중 하나이다.

최근 경제 위기를 겪으면서 스리랑카는 IMF 구제금융 프로그램을 이행하며 경제 구조 개혁을 추진하고 있다. 여기에는 국영 기업 개혁, 재정 건전성 확보, 수출 경쟁력 강화 등의 과제가 포함된다.

9.2. 교통

스리랑카는 내륙 교통을 위한 광범위한 도로망을 갖추고 있다. 포장도로가 10.00 만 km 이상으로, 세계에서 도로 밀도가 가장 높은 국가 중 하나이다 (토지 1 km2당 포장도로 1.5 km). 도로망은 35개의 A등급 고속도로와 4개의 통제 접근 고속도로로 구성된다. A등급 및 B등급 도로는 도로개발청에서 관리하는 국도(간선도로)이다. C등급 및 D등급 도로는 각 주의 지방도로개발청 관할 하에 있는 지방도이다. 기타 도로는 지방 정부 당국 산하의 지방 도로이다.

국영 철도 운영사인 스리랑카 철도에서 운영하는 철도망은 1447 km에 걸쳐 있다. 스리랑카에는 콜롬보, 갈, 트링코말리에 3개의 심해 항구가 있으며, 함반토타에 새로 건설된 루후누 마감푸라 국제항도 있다. 주요 국제공항으로는 콜롬보 인근의 반다라나이케 국제공항과 남부의 마탈라 라자팍사 국제공항이 있다. 국내선 항공 교통은 상대적으로 덜 발달되어 있으나, 여러 지역에 소규모 공항 및 수상 비행장 시설이 있다. 대중교통 수단으로는 버스가 가장 보편적이며, 공영 및 민영 버스 회사들이 도시와 농촌 지역을 연결한다. 콜롬보와 주요 도시 간에는 철도 서비스도 제공된다.

9.3. 관광

스리랑카는 '인도양의 진주'라 불릴 만큼 아름다운 자연 경관과 풍부한 문화유산을 자랑하는 매력적인 관광 국가이다. 관광 산업은 스리랑카 경제의 중요한 외화 수입원이자 고용 창출원이다.

주요 관광 자원:

- 자연 경관:

- 해변: 남부와 서부 해안을 따라 펼쳐진 아름다운 해변(벤토타, 히카두와, 우나와투나, 미리사 등)은 휴양과 해양 스포츠(서핑, 스노클링, 다이빙)를 즐기려는 관광객들에게 인기가 높다. 동부 해안(트링코말리, 파시쿠다) 역시 깨끗한 해변으로 유명하다.

- 국립공원 및 자연보호구역: 얄라 국립공원, 윌파투 국립공원, 민네리야 국립공원 등에서는 코끼리, 표범, 사슴, 다양한 조류 등 야생동물을 관찰할 수 있는 사파리 투어가 인기다. 신하라자 삼림보호구역은 유네스코 세계자연유산으로 열대우림 생태계를 경험할 수 있다.

- 고산지대: 누와라엘리야, 엘라 등 중앙 고산지대는 서늘한 기후와 아름다운 차밭 풍경으로 유명하며, 트레킹과 하이킹 명소로도 각광받는다.

- 폭포: 디얄루마 폭포, 밤바라칸다 폭포 등 아름다운 폭포들이 곳곳에 산재해 있다.

- 문화유산:

- 고대 도시: 아누라다푸라, 폴론나루와, 시기리야 등 유네스코 세계문화유산으로 지정된 고대 왕국의 수도 유적지는 스리랑카의 찬란했던 불교 문명과 건축 기술을 보여준다.

- 불교 성지: 캔디의 불치사(Temple of the Tooth Relic)는 부처의 치아 사리를 봉안한 곳으로 세계 불교도의 중요한 순례지이다. 담불라 황금사원 역시 중요한 불교 유적이다.

- 식민지 시대 건축물: 갈 포트는 포르투갈과 네덜란드 식민지 시대의 요새 도시로, 유럽풍 건축물과 독특한 분위기를 간직하고 있다.

관광 산업 현황 및 경제적 기여도: 관광 산업은 스리랑카 GDP의 상당 부분을 차지하며, 호텔, 여행사, 식당, 교통 등 관련 산업에 많은 고용을 창출한다. 정부는 관광객 유치를 위해 인프라 개선, 홍보 마케팅 강화, 비자 정책 완화 등의 노력을 기울이고 있다.

최근 발전 동향: 2009년 내전 종식 이후 관광객 수가 크게 증가했으나, 2019년 부활절 테러와 2020년 시작된 코로나19 팬데믹으로 인해 큰 타격을 입었다. 최근에는 팬데믹 상황이 완화되고 경제 위기가 다소 진정되면서 관광 산업이 점진적으로 회복세를 보이고 있다. 2024년 상반기 관광 수입은 전년 동기 대비 78% 증가한 15.00 억 USD 이상을 기록했으며, 관광객 수도 101만 명으로 62% 증가했다. 이는 정부의 적극적인 관광 마케팅 캠페인과 특정 국가 방문객에 대한 비자 면제 정책 등의 효과로 분석된다. 정부는 지속 가능한 관광, 생태 관광, 웰니스 관광 등 새로운 관광 상품 개발에도 힘쓰고 있다.

9.4. 최근 경제 상황 및 과제

2019년 이후 스리랑카는 독립 이래 최악의 경제 위기에 직면했다. 이 위기는 수년간 누적된 구조적 문제와 단기적인 정책 실패가 복합적으로 작용한 결과이다.

경제 위기의 주요 원인:

- 만성적인 쌍둥이 적자: 재정수지 적자와 경상수지 적자가 지속되면서 국가 부채가 급증했다.

- 과도한 대외 부채: 특히 중국으로부터의 대규모 인프라 차관이 상환 부담을 가중시켰다. 많은 프로젝트가 경제적 타당성 부족으로 수익을 내지 못하면서 '채무 함정' 논란이 일었다.

- 정책 실패:

- 2019년 고타바야 라자팍사 정부 출범 후 단행된 대규모 감세 조치는 정부 재정 수입을 급격히 감소시켰다.

- 2021년 갑작스러운 화학 비료 수입 전면 금지 및 유기농 전환 정책은 농업 생산량 급감과 식량 가격 폭등을 초래했다. 이 정책은 곧 철회되었으나 이미 큰 피해를 야기한 후였다.

- 외부 충격:

- 2019년 부활절 연쇄 폭탄 테러로 주요 외화 수입원인 관광 산업이 위축되었다.

- 2020년 시작된 코로나19 팬데믹은 관광객 유입을 완전히 중단시키고 해외 노동자 송금을 감소시켜 외화 부족을 심화시켰다.

- 러시아-우크라이나 전쟁으로 인한 국제 유가 및 원자재 가격 상승도 부담을 가중시켰다.

경제 위기의 경과 및 영향:

외화 보유고가 고갈되면서 스리랑카는 2022년 4월, 약 510억 달러 규모의 대외 채무에 대한 디폴트(채무 불이행)를 선언했다. 이는 극심한 생필품 부족(연료, 식량, 의약품 등), 살인적인 인플레이션, 장시간의 정전 사태로 이어졌다. 국민들의 생활은 파탄에 이르렀고, 이는 대규모 반정부 시위와 정치적 혼란을 야기했다. 2022년 7월, 고타바야 라자팍사 대통령이 시위대의 압력으로 사임하고 해외로 도피하는 사태가 발생했다.

IMF 구제금융 및 당면 과제:

라닐 위크레메싱게 대통령 정부는 2023년 3월, 국제통화기금(IMF)과 약 29.00 억 USD 규모의 구제금융 지원에 합의했다. IMF는 구제금융 조건으로 강도 높은 긴축 재정, 세제 개혁, 국영 기업 개혁, 부채 재조정 등을 요구했다. 정부는 이러한 개혁 조치를 이행하고 있으며, 이로 인해 단기적으로는 국민들의 고통이 가중되기도 했다.

주요 당면 과제는 다음과 같다:- 부채 재조정: 중국, 인도, 일본 등 주요 채권국 및 민간 채권단과의 부채 재조정 협상을 성공적으로 마무리하는 것이 시급하다.

- 경제 구조 개혁: 수출 경쟁력 강화, 외국인 투자 유치 확대, 재정 건전성 확보, 국영 기업 효율화 등 지속 가능한 성장을 위한 구조 개혁이 필요하다.

- 사회 안정 및 민생 회복: 경제 위기로 인해 심화된 사회적 불평등을 완화하고 취약 계층을 보호하며 민생을 안정시키는 것이 중요하다.

- 정치적 안정과 신뢰 회복: 투명하고 책임 있는 거버넌스를 확립하여 국내외 신뢰를 회복하고 정치적 안정을 도모해야 한다.

최근 경제 지표는 일부 개선의 조짐을 보이고 있으나, 완전한 경제 회복까지는 상당한 시간과 노력이 필요할 것으로 전망된다.

10. 사회

스리랑카 사회는 다양한 민족, 언어, 종교가 공존하는 다문화 사회이다. 오랜 역사 속에서 형성된 복잡한 사회 구조와 함께 교육 및 보건 시스템은 남아시아 지역에서 비교적 양호한 수준을 유지해왔으나, 최근 경제 위기로 인해 여러 도전에 직면하고 있다.

10.1. 민족

스리랑카는 다양한 민족 집단으로 구성된 다민족 국가이다. 2012년 인구 조사 기준으로 주요 민족 구성은 다음과 같다:

- 싱할라족 (Sinhalese): 전체 인구의 약 74.9%를 차지하는 최대 민족 집단이다. 주로 상좌부 불교를 믿으며, 싱할라어를 사용한다. 역사적으로 스리랑카의 정치, 문화, 사회의 주류를 형성해왔다. 주로 섬의 남부, 서부, 중부 지역에 거주한다.

- 스리랑카 타밀족 (Sri Lankan Tamils): 전체 인구의 약 11.2%를 차지하며, 스리랑카에서 가장 큰 소수 민족이다. 주로 힌두교를 믿으며, 타밀어를 사용한다. 역사적으로 수세기 전부터 스리랑카에 거주해 온 타밀족의 후손들로, 주로 북부와 동부 지역에 집중적으로 거주한다. 이들은 고유한 문화와 전통을 유지하고 있으며, 과거 내전의 주요 당사자였다.

- 스리랑카 무어인 (Sri Lankan Moors): 전체 인구의 약 9.3%를 차지한다. 주로 이슬람교를 믿으며, 아랍 상인의 후손으로 여겨지나 타밀어를 모어로 사용하는 경우가 많고, 일부는 싱할라어도 사용한다. 주로 상업에 종사하며, 동부 해안 지역과 중부, 서부 도시 지역에 분포해 있다.

- 인도 타밀족 (Indian Tamils): 전체 인구의 약 4.1%를 차지한다. 영국 식민지 시대에 차, 고무 플랜테이션 농장 노동자로 남인도에서 이주해 온 타밀족의 후손들이다. 주로 중부 고산지대 플랜테이션 지역에 거주하며, 스리랑카 타밀족과는 사회적, 역사적 배경에서 차이가 있다. 주로 힌두교를 믿고 타밀어를 사용한다.

- 기타 소수 민족:

- 버거인 (Burghers): 포르투갈, 네덜란드, 영국 등 유럽 식민 지배자들의 후손과 현지인 사이의 혼혈 후손들이다. 주로 기독교를 믿으며, 영어를 주로 사용하고 일부는 포르투갈어나 네덜란드어 기반의 크리올어를 사용하기도 한다. 인구는 소수이나, 과거 스리랑카 사회에서 중요한 역할을 담당했다.

- 스리랑카 말레이인 (Sri Lankan Malays): 네덜란드 식민지 시대에 동남아시아(주로 현재의 인도네시아, 말레이시아)에서 군인이나 노동자로 이주해 온 말레이인의 후손들이다. 주로 이슬람교를 믿으며, 독특한 스리랑카 말레이어를 사용한다.

- 베다족 (Vedda): 스리랑카의 원주민으로 여겨지는 소수 민족이다. 전통적으로 수렵 채집 생활을 해왔으나, 현재는 대부분 현대 사회에 동화되었다. 고유 언어와 문화를 가지고 있었으나 점차 사라지고 있다.

- 중국계 스리랑카인 (Chinese Sri Lankans): 주로 19세기 말에서 20세기 초에 이주해 온 중국인 상인이나 노동자의 후손들이다.

이러한 다양한 민족 구성은 스리랑카 사회의 다양성과 역동성을 보여주지만, 동시에 민족 간 갈등의 원인이 되기도 했다. 특히 싱할라족과 타밀족 간의 갈등은 오랜 내전으로 이어졌으며, 내전 종식 이후에도 민족 화합은 중요한 사회적 과제로 남아있다.

10.2. 언어

스리랑카는 다언어 국가로, 헌법에 의해 두 가지 공식 언어가 지정되어 있으며, 연결어로서 영어의 지위도 인정받고 있다.

- 싱할라어 (Sinhala): 스리랑카 인구의 다수(약 75%)를 차지하는 싱할라족의 모어이자 인도유럽어족 인도이란어파에 속하는 언어이다. 타밀어와 함께 스리랑카의 공식 언어이자 국어이다. 고유 문자 체계인 싱할라 문자를 사용한다.

- 타밀어 (Tamil): 스리랑카의 주요 소수 민족인 스리랑카 타밀족과 인도 타밀족(전체 인구의 약 15%)이 사용하는 언어로, 드라비다어족에 속한다. 싱할라어와 함께 스리랑카의 공식 언어이자 국어이다. 타밀 문자를 사용한다.

- 영어 (English): 스리랑카 헌법에 의해 연결어(link language)로 지정되어 있으며, 제2언어로서 널리 사용된다. 영국 식민 지배의 영향으로 교육, 행정, 사법, 상업 등 다양한 분야에서 중요한 역할을 한다. 고등 교육기관의 주요 수업 언어이기도 하며, 서로 다른 언어 공동체 간의 소통 수단으로 활용된다.

- 기타 소수 민족 언어:

- 스리랑카 말레이어 (Sri Lankan Malay): 스리랑카 말레이인들이 사용하는 말레이어 기반의 크리올어로, 독특한 특징을 가지고 있다.

- 베다어 (Vedda language): 스리랑카 원주민인 베다족이 사용하던 언어로, 현재는 싱할라어의 영향으로 소멸 위기에 처해 있거나 싱할라어와 혼합된 형태로 남아있다.

- 스리랑카 포르투갈 크리올어 (Sri Lankan Portuguese Creole): 버거인의 일부가 사용하는 포르투갈어 기반 크리올어이다.

스리랑카 정부는 공식적으로 이중 언어 정책을 추진하고 있으나, 실제로는 언어 사용에 있어 민족 간 불균형 문제가 존재하며, 이는 과거 민족 갈등의 한 원인이 되기도 했다.

10.3. 종교

스리랑카는 다양한 종교가 공존하는 다종교 사회이며, 종교는 스리랑카인의 삶과 문화에 깊은 영향을 미치고 있다. 2012년 인구 조사에 따르면 주요 종교 분포는 다음과 같다:

- 불교 (Buddhism): 전체 인구의 약 70.2%가 믿는 스리랑카의 주요 종교이다. 헌법 제2장 9조에 따라 "스리랑카 공화국은 불교에 최우선적인 지위를 부여하며, 따라서 국가의 의무는 부처님의 가르침(Buddha Sasana)을 보호하고 육성하는 것"이라고 명시되어 있어 사실상 국교에 준하는 지위를 갖는다. 대부분 상좌부 불교(Theravada Buddhism)를 따르며, 주로 싱할라족이 신자이다. 불교는 기원전 3세기경 인도에서 마힌다 장로에 의해 전래되었으며, 이후 스리랑카 문화의 핵심적인 부분을 형성해왔다. 캔디의 불치사는 세계적으로 중요한 불교 성지이다.

- 힌두교 (Hinduism): 전체 인구의 약 12.6%가 믿으며, 주로 타밀족(스리랑카 타밀족 및 인도 타밀족)이 신자이다. 힌두교는 불교 전래 이전부터 스리랑카에 존재했으며, 특히 북부와 동부 지역, 그리고 중부 고산지대 플랜테이션 지역에 힌두교 사원이 많이 분포해 있다. 시바교(Shaivism)가 주류를 이룬다.

- 이슬람교 (Islam): 전체 인구의 약 9.7%가 믿으며, 주로 스리랑카 무어인과 스리랑카 말레이인이 신자이다. 이슬람교는 7세기경 아랍 상인들에 의해 처음 전파된 것으로 알려져 있다. 대부분 수니파이며 샤피이 학파를 따른다.

- 기독교 (Christianity): 전체 인구의 약 7.4%가 믿는다. 기독교는 5세기경 또는 그 이전에 전파되었을 가능성이 있으며, 16세기 초 서양 식민 세력의 도래와 함께 본격적으로 확산되었다. 신자 중 약 82%가 포르투갈의 영향을 받은 로마 가톨릭교이며, 나머지는 성공회(스리랑카 성공회), 감리교 등 개신교 여러 교파로 나뉜다. 싱할라족과 타밀족 모두 기독교 신자가 있으며, 버거인 공동체에서도 중요한 종교이다.

- 기타 종교: 극소수의 인구가 조로아스터교(주로 영국 통치 기간에 인도에서 이주해 온 파르시 공동체) 등 기타 종교를 믿거나 종교가 없는 것으로 나타났다.

스리랑카에서는 종교가 일상생활과 문화에 큰 영향을 미치며, 불교도는 매월 음력에 따른 포야데이(Poya Day)를 지키고, 힌두교도와 이슬람교도 역시 각자의 주요 종교 휴일을 기념한다. 2008년 갤럽 조사에서 스리랑카는 세계에서 세 번째로 종교적인 국가로 선정되었으며, 스리랑카인의 99%가 종교가 일상생활의 중요한 부분이라고 답했다.

10.4. 교육

스리랑카는 개발도상국 중에서도 높은 교육 수준을 자랑한다. 2020년 기준 문해율은 92.9%에 달하며, 청년 문해율은 98.8%, 컴퓨터 활용 능력은 35%이다. 초등학교 취학률은 99%를 넘는다. 모든 아동에게 9년간의 의무 교육을 규정하는 교육 시스템이 마련되어 있다.

1945년 C. W. W. 칸낭가라와 A. 라트나야케의 주도로 수립된 무상 교육 제도는 스리랑카 교육의 중요한 특징이다. 이는 초등 교육부터 고등 교육까지 보편적인 무상 교육을 제공하는 세계 몇 안 되는 국가 중 하나로 만들었다. 칸낭가라는 스리랑카 농촌 지역 아이들에게 교육 기회를 제공하기 위해 전국 각지에 중등학교(Madhya Vidyalaya) 설립을 주도했다. 1942년 특별 교육 위원회는 국민을 위한 효율적이고 질 높은 교육 시스템 구축을 위한 광범위한 개혁을 제안했다. 그러나 1980년대에 이러한 시스템 변경으로 학교 행정이 중앙 정부와 주 정부로 분리되었다. 이에 따라 엘리트 국립학교는 교육부에서 직접 관리하고, 지방 학교는 주 정부에서 관리한다. 스리랑카에는 약 10,155개의 공립학교, 120개의 사립학교, 802개의 피리베나(승려 교육기관)가 있다.

스리랑카에는 17개의 국립 대학교가 있다. 그러나 노동 시장의 요구에 대한 교육 시스템의 대응 부족, 양질의 교육 접근성 격차, 중등 교육과 고등 교육 간의 효과적인 연계 부족 등은 교육 부문의 주요 과제로 남아 있다. 최근 이러한 격차를 메우기 위해 다수의 사립 학위 수여 기관이 등장했지만, 고등 교육 참여율은 여전히 5.1%에 머물러 있다. 2024년 세계 혁신 지수에서 스리랑카는 89위를 차지했다.

10.5. 보건

스리랑카 국민의 출생 시 기대수명은 75.5세로 세계 평균보다 10% 높다. 영아 사망률은 출생 1,000명당 8.5명, 모성 사망률은 출생 1,000명당 0.39명으로 선진국 수준에 버금간다. 스리랑카가 채택한 보편적 "친빈민" 의료 시스템이 이러한 수치에 크게 기여했다. 스리랑카는 자살에 의한 사망자 수에서 동남아시아 국가 중 1위를 차지하며, 10만 명당 33명이 자살로 사망한다. 인구조사통계국에 따르면 빈곤, 파괴적인 여가 활동, 스트레스 상황 대처 능력 부족이 높은 자살률의 주요 원인이다.

2020년 7월 8일, 세계보건기구(WHO)는 스리랑카가 2023년 목표보다 앞서 풍진과 홍역을 성공적으로 퇴치했다고 선언했다.

11. 문화

스리랑카의 문화는 주로 불교와 힌두교의 영향을 받았다. 스리랑카는 두 가지 주요 전통 문화의 본고장이다: (캔디와 아누라다푸라를 중심으로 한) 싱할라 문화와 (자프나를 중심으로 한) 타밀 문화이다. 타밀인들은 그 이후로 싱할라족과 공존해 왔으며, 초기의 혼합으로 두 민족 집단은 거의 신체적으로 구별할 수 없게 되었다. 고대 스리랑카는 수력 공학과 건축 분야의 천재성으로 유명하다. 영국 식민지 문화 또한 현지인들에게 영향을 미쳤다. 모든 스리랑카 문화가 공유하는 풍부한 문화 전통은 스리랑카의 긴 기대수명, 선진적인 보건 수준, 높은 식자율의 기초가 된다.

11.1. 음식

스리랑카의 대표적인 음식으로는 밥과 여러 가지 커리를 함께 먹는 '라이스 앤 커리'(Rice and Curry)가 있다. 이 외에도 쌀가루와 코코넛으로 만든 '피투'(Pittu), 코코넛 밀크로 지은 쌀밥인 '키리바트'(Kiribath), 통밀로 만든 납작한 빵인 '로티'(Roti), 쌀가루 반죽을 가늘게 뽑아 찐 국수인 '스트링 호퍼'(String Hoppers, 인디아파 Idiyappam), 코코넛 밀크, 재거리(야자 설탕), 캐슈넛, 달걀, 계피, 육두구 등의 향신료로 만든 말레이계 푸딩인 '와탈라팜'(Watalappam), 잘게 썬 로티를 채소, 달걀, 고기 등과 함께 볶은 '코투 로티'(Kottu Roti), 쌀가루와 코코넛 밀크로 만든 팬케이크인 '호퍼'(Hopper, 아팜 Appam) 등이 있다. 때로는 잭프루트를 밥 대신 먹기도 한다. 전통적으로 음식은 플랜틴 잎이나 연잎 위에 차려낸다.

스리랑카 무어인들의 전통 음식에서는 중동의 영향과 관행을 찾아볼 수 있으며, 버거인 공동체의 음식에서는 네덜란드와 포르투갈의 영향을 볼 수 있다. 버거인들은 밥을 육수에 지어 바나나 잎에 싸서 구운 '램프라이스'(Lamprais), 네덜란드식 휴일 비스킷인 '브루더'(Breudher), 포르투갈식 겹겹이 쌓은 케이크인 '볼로 피아두'(Bolo Fiado)와 같은 전통 음식을 통해 그들의 문화를 보존하고 있다.

4월에는 스리랑카인들이 불교와 힌두교의 새해 축제를 기념한다. 에살라 페라헤라는 7월과 8월에 캔디에서 열리는 춤과 장식된 코끼리로 구성된 상징적인 불교 축제이다. 불춤, 채찍춤, 칸디안 춤 및 다양한 기타 문화 춤이 축제의 중요한 부분을 이룬다. 기독교인들은 12월 25일에 예수 그리스도의 탄생을 축하하는 크리스마스와 예수의 부활을 축하하는 부활절을 기념한다. 타밀인들은 타이퐁갈과 마하 시바라트리를 기념하고, 무슬림들은 하즈와 라마단을 기념한다.

11.2. 축제

스리랑카는 다종교, 다문화 국가로서 연중 다양한 종교 축제와 전통 축제가 열린다. 이러한 축제들은 스리랑카 사람들의 삶에 깊숙이 자리 잡고 있으며, 공동체의 유대감을 강화하고 전통문화를 계승하는 중요한 역할을 한다.

주요 종교 축제:

- 웨삭 (Vesak): 매년 5월경(음력 4월 보름)에 열리는 가장 중요한 불교 축제로, 부처의 탄생, 성도, 열반을 기념한다. 집집마다 등불을 밝히고, 판달(Pandal)이라는 장식 구조물을 세우며, 자선 활동(단살라 Dansala)이 활발하게 이루어진다. 거리에는 화려한 등불과 장식으로 가득 차며, 다양한 종교 행사가 열린다.

- 에살라 페라헤라 (Esala Perahera): 7월 또는 8월경 캔디에서 약 10일간 열리는 성대한 불교 축제이다. 부처의 치아 사리를 모신 불치사(Dalada Maligawa)를 중심으로 화려하게 장식된 코끼리 행렬, 전통 춤꾼, 북 연주자 등이 참여하는 장엄한 행렬(페라헤라)이 밤마다 이어진다. 스리랑카에서 가장 화려하고 규모가 큰 축제 중 하나로, 많은 국내외 관광객이 찾는다.

- 타이퐁갈 (Thai Pongal): 1월 중순에 열리는 타밀족의 중요한 힌두교 추수 감사 축제이다. 태양신(수리야)에게 감사를 표하고 풍년을 기원하며, 집에서 '퐁갈'이라는 특별한 음식을 만들어 신에게 바치고 가족, 친지들과 나누어 먹는다.

- 마하 시바라트리 (Maha Shivaratri): 2월 또는 3월경에 열리는 힌두교 축제로, 시바 신을 경배하는 밤이다. 신자들은 밤새도록 기도와 명상을 하며 사원에서 특별한 의식을 거행한다.

- 이드 알피트르 (Eid al-Fitr): 이슬람력으로 라마단 금식 성월이 끝난 후 열리는 축제로, 무슬림들이 특별 예배를 드리고 가족, 친지들과 함께 음식을 나누며 축하한다.

- 이드 알아드하 (Eid al-Adha): 이슬람력으로 하즈(성지 순례) 기간에 열리는 희생제로, 동물을 제물로 바치고 가난한 이웃과 나누는 전통이 있다.

- 크리스마스 (Christmas): 12월 25일, 기독교인들이 예수 그리스도의 탄생을 축하하는 날로, 교회에서 특별 예배가 열리고 캐럴, 선물 교환 등의 행사가 이루어진다.

주요 전통 축제:

- 싱할라 및 타밀 설날 (Sinhala and Tamil New Year): 매년 4월 13일 또는 14일경에 열리는 스리랑카의 가장 큰 전통 새해 축제이다. 점성술에 따라 정해진 길한 시간에 다양한 전통 의례를 행하며, 가족들이 모여 전통 음식을 나누고 전통 놀이를 즐긴다.

- 카타라가마 페라헤라 (Kataragama Perahera): 남부 카타라가마에서 열리는 힌두교와 불교가 융합된 축제로, 주로 7~8월에 열린다. 카타라가마 신(무루간 신 또는 스칸다 신)을 기리는 축제로, 불 위를 걷는 의식 등 독특한 종교 행사가 특징이다.

이 외에도 지역별로 다양한 소규모 축제들이 연중 개최되어 스리랑카의 풍부한 문화적 다양성을 보여준다.

11.3. 예술

스리랑카의 예술은 고대부터 현대에 이르기까지 불교, 힌두교 및 다양한 문화의 영향을 받으며 독자적으로 발전해왔다.

시각 예술 (회화, 조각):

스리랑카의 회화와 조각의 역사는 기원전 2세기 또는 3세기로 거슬러 올라간다. 마하밤사에 따르면 기원전 2세기에 천에 주사(辰砂)를 사용하여 궁궐을 그린 것이 회화에 대한 최초의 언급이다. 연대기에는 불교 사리탑의 사리실과 승려 거주지의 다양한 그림에 대한 설명이 있다. 아누라다푸라와 폴론나루와 시대의 사원 벽화, 불상 조각은 스리랑카 불교 미술의 정수를 보여준다. 특히 시기리야 바위 요새의 프레스코화는 세계적으로 유명하다. 칸디 시대에는 독특한 양식의 사원 벽화와 목조각이 발달했다. 현대에 와서는 전통을 계승하면서도 서양 미술의 영향을 받은 다양한 화풍과 조형 예술이 시도되고 있다. 조지 키트(George Keyt), 데이비드 페인터(David Paynter) 등이 대표적인 현대 화가로 꼽힌다.

문학:

스리랑카 문학은 최소 2천 년의 역사를 가지고 있으며, 리그베다 찬가에 구현된 아리안 문학 전통의 계승자이다. 상좌부 불교 전통의 표준 경전 모음인 팔리어 대장경은 기원전 29년경 스리랑카 케갈레의 알룰레나 동굴 사원에서 제4차 불교 결집 때 기록되었다. 6세기에 쓰인 마하밤사와 같은 연대기는 스리랑카 왕조에 대한 생생한 묘사를 제공한다. 독일 철학자 빌헬름 가이거에 따르면, 이 연대기들은 싱할라 주석서(Atthakatha)에 기반을 두고 있다. 현존하는 가장 오래된 산문 작품은 서기 9세기에 편찬된 담피야-아투바-게타파다야이다. 중세 스리랑카의 가장 위대한 문학적 업적으로는 기라 산데사야(앵무새 메시지), 한사 산데사야(백조 메시지), 살랄리히니 산데사야(구관조 메시지)와 같은 산데사 카비야(시적 메시지)가 있다. 카브실루미나, 카비야-세카라야(시의 왕관)와 같은 시와 사드르마-라트나발리야, 아마바투라(감로수의 홍수), 푸자발리야와 같은 산문도 이 시기의 주목할 만한 작품으로, 스리랑카 문학의 황금기로 간주된다. 최초의 현대 소설은 1905년 시몬 데 실바의 '미나'이며, 이후 여러 혁명적인 문학 작품이 뒤따랐다. '마돌 두바'의 저자인 마틴 위크라마싱헤는 스리랑카 문학의 상징적인 인물로 여겨진다.

음악 및 무용:

스리랑카의 전통 음악은 주로 종교 의식과 민속 공연에서 발전했다. 베라(Béra), 타마타마(Thammátama), 다울라(Daŭla), 라반(Răbān)과 같은 전통 타악기가 중요한 역할을 한다. 콜람(Kolam), 소카리(Sokari), 나다감(Nadagam)과 같은 연극 공연에서 초기 음악이 유래했다. 최초의 음반 '누르티'(Nurthi)는 1903년에 녹음되어 라디오 실론을 통해 발매되었다. 마하가마 세카라, 아난다 사마라쿤과 같은 작사가와 W. D. 아마라데바, 빅터 라트나야케, 난다 말리니, 클라렌스 위제와르데나와 같은 음악가들이 스리랑카 음악 발전에 크게 기여했다. 카피르(스리랑카 카피르족 또는 아프리카-싱할라 공동체) 사이에서 유래한 바일라(Baila) 음악은 대중적으로 인기가 높다.

스리랑카 전통 무용에는 크게 세 가지 양식이 있다: 칸디안 댄스, 로우 컨트리 댄스, 사바라가무와 댄스. 이 중 칸디안 댄스가 가장 두드러진다. 이는 베스 댄스, 나이야디 댄스, 우데키 댄스, 판테루 댄스, 18개의 반남(Vannam)이라는 다섯 가지 하위 범주로 구성된 정교한 형태의 춤이다. 남성 무용수는 정교한 머리 장식을 착용하며, 게타 베라야(Geta Béraya)라는 북을 사용하여 무용수들이 리듬을 맞추도록 돕는다.

연극:

연극은 19세기 뭄바이에서 온 파르시 극단이 유럽과 인도 연극 관습을 혼합한 '누르티'(Nurti)를 콜롬보 관객에게 소개하면서 스리랑카에 들어왔다. 스리랑카 드라마와 연극의 황금기는 1956년 에디리위라 사라찬드라가 쓴 희곡 '마나메'(Maname)의 상연과 함께 시작되었다. 이후 '신하바후'(Sinhabāhu), '파바바티'(Pabāvatī), '마하사라'(Mahāsāra), '무두 푸투'(Muudu Puththu), '수바 사하 야사'(Subha saha Yasa)와 같은 일련의 인기 드라마가 뒤따랐다.

현대 공연 예술을 위한 주요 장소로는 넬룸 포쿠나 마힌다 라자팍사 극장이 있다. 영화 산업도 발달하여, 레스터 제임스 피어리스와 같은 감독은 국제적으로 인정받는 작품을 만들었다. 최근 영화들은 가족 드라마, 사회 변화, 군과 LTTE 간의 갈등 시기를 주제로 다루고 있다.

11.4. 스포츠

스리랑카에서 국기(國技)는 배구이지만, 가장 인기 있는 스포츠는 단연 크리켓이다. 럭비 유니언 또한 광범위한 인기를 누리고 있으며, 축구, 넷볼, 테니스도 마찬가지이다. 보트 타기, 서핑, 수영, 카이트서핑, 스쿠버 다이빙과 같은 수상 스포츠는 많은 스리랑카인과 외국인 관광객을 끌어들인다. 스리랑카 고유의 무술로는 치나 디(Cheena di)와 앙감포라(Angampora) 두 가지 스타일이 있다.

스리랑카 크리켓 국가대표팀은 1990년대부터 상당한 성공을 거두어, 약체에서 벗어나 1996년 3월 17일 결승전에서 호주를 꺾고 1996년 크리켓 월드컵에서 우승했다. 또한 2014년 방글라데시에서 열린 2014년 ICC 월드 트웬티20에서도 결승전에서 인도를 꺾고 우승했다. 이 외에도 스리랑카는 2007년 크리켓 월드컵과 2011년 크리켓 월드컵에서 준우승을 차지했으며, 2009년 ICC 월드 트웬티20과 2012년 ICC 월드 트웬티20에서도 준우승을 차지했다. 전 스리랑카 오프 스피너인 무티아 무랄리타란은 위즈든 크리케터스 알마낙에 의해 역대 최고의 테스트 매치 볼러로 평가받았으며, 스리랑카 크리켓 선수 4명(쿠마르 상가카라, 사나트 자야수리야, 마헬라 자야와르데네, 틸라카라트네 딜샨)이 역대 ODI 최다 득점자 2위, 4위, 5위, 11위에 올라 한 팀으로서는 두 번째로 좋은 기록이다. 2022년 6월 현재, 무티아 무랄리타란은 2010년 7월 인도와의 테스트 매치에서 800위켓이라는 대기록을 세우며 테스트 크리켓 통산 최다 위켓 기록을 보유하고 있으며, 이 경기에서 스리랑카는 10위켓 차로 승리했다. 스리랑카는 아시아컵에서 1986년, 1997년, 2004년, 2008년, 2014년, 2022년에 우승했다. 스리랑카는 한때 크리켓 세 가지 형식 모두에서 최고 팀 점수를 보유하기도 했다. 스리랑카는 1996년과 2011년에 크리켓 월드컵을 공동 개최했으며, 2012년 ICC 월드 트웬티20을 개최했다.

스리랑카는 올림픽에서 두 개의 메달을 획득했다: 1948년 런던 올림픽 남자 400m 허들에서 던컨 화이트가 은메달을, 2000년 시드니 올림픽 여자 200m에서 수산티카 자야싱헤가 은메달을 획득했다. 1973년, 무하마드 라피르는 IBSF 세계 당구 선수권 대회에서 우승하여 스리랑카 선수가 큐 스포츠에서 거둔 최고의 업적을 달성했다. 스리랑카는 또한 2012년, 2016년 캐롬 월드 챔피언십, 2018년에 캐롬 월드 챔피언십 타이틀을 두 번 획득했으며, 남자팀은 챔피언이 되었고 여자팀은 2위를 차지했다. 스리랑카 국립 배드민턴 선수권 대회는 1953년부터 2011년까지 매년 개최되었다.

스리랑카 축구 국가대표팀도 1995년 권위 있는 남아시아 골드컵에서 우승했다.

11.5. 세계유산

스리랑카는 풍부한 역사와 뛰어난 자연환경을 바탕으로 유네스코 세계유산으로 지정된 다수의 유산을 보유하고 있다. 이들 유산은 스리랑카의 문화적 깊이와 자연의 아름다움을 전 세계에 알리는 중요한 자산이다. 2024년 기준 스리랑카의 세계유산은 문화유산 6건, 자연유산 2건으로 총 8건이 등재되어 있다.

문화유산:

- 아누라다푸라 신성 도시 (Sacred City of Anuradhapura, 1982년 등재): 기원전 4세기부터 11세기까지 스리랑카의 수도였던 고대 도시이다. 거대한 불탑(다고바), 고대 사원 유적, 정교한 관개 시스템 등 싱할라 문명의 중심지였음을 보여주는 유적들이 남아있다. 특히 스리 마하 보리수(Sri Maha Bodhi tree)는 세계에서 가장 오래된, 역사 기록이 있는 나무로 알려져 있다.

- 폴론나루와 고대 도시 (Ancient City of Polonnaruwa, 1982년 등재): 11세기부터 13세기까지 스리랑카의 두 번째 수도였던 곳이다. 잘 보존된 왕궁, 사원, 불상 유적(갈 비하라 Gal Vihara의 거대한 암석 불상 등)이 당시의 번영을 보여준다. 아누라다푸라 시대와는 다른 독특한 건축 양식과 예술을 엿볼 수 있다.

- 시기리야 고대 도시 (Ancient City of Sigiriya, 1982년 등재): 5세기에 카샤파 왕이 건설한 거대한 바위 요새이다. '사자 바위'라고도 불리며, 바위 정상에는 왕궁터가 남아있고, 바위 중턱에는 아름다운 프레스코 벽화(시기리야 여인상)가 그려져 있다. 독특한 도시 계획과 수리 공학 기술을 보여주는 중요한 유적이다.

- 캔디 신성 도시 (Sacred City of Kandy, 1988년 등재): 스리랑카의 마지막 싱할라 왕조의 수도였던 도시이다. 부처의 치아 사리를 모신 불치사(Temple of the Tooth Relic, 스리 달라다 말리가와 Sri Dalada Maligawa)가 있어 세계 불교도의 중요한 순례지이다. 매년 여름 열리는 에살라 페라헤라 축제로도 유명하다.

- 갈 옛 시가지와 요새 (Old Town of Galle and its Fortifications, 1988년 등재): 16세기 포르투갈이 건설하고 17세기 네덜란드가 확장한 요새 도시이다. 유럽의 건축 양식과 남아시아의 전통이 결합된 독특한 모습을 간직하고 있으며, 잘 보존된 성벽, 교회, 주택 등이 남아있다.

- 담불라 황금 사원 (Golden Temple of Dambulla, 1991년 등재): 거대한 바위 동굴 사원으로, 기원전 1세기부터 조성되기 시작했다. 5개의 주요 동굴 안에는 150여 점의 불상과 다채로운 벽화가 그려져 있어 스리랑카 불교 미술의 정수를 보여준다.

자연유산:

- 신하라자 산림보호지역 (Sinharaja Forest Reserve, 1988년 등재): 스리랑카 남서부에 위치한 열대 저지대 우림 지역이다. 높은 생물 다양성을 자랑하며, 특히 스리랑카 고유종 동식물이 많이 서식하고 있다. 국제적으로 중요한 생태학적 가치를 지닌다.

- 스리랑카의 중앙고원 (Central Highlands of Sri Lanka, 2010년 등재): 호턴 평원 국립공원(Horton Plains National Park), 너클스 보존림(Knuckles Conservation Forest), 피크 와일더니스 보호구역(Peak Wilderness Protected Area)을 포함하는 지역이다. 해발 2500 m 이상의 고산 지대로, 다양한 고유종을 포함한 풍부한 생물 다양성을 지닌다.

12. 인권 및 언론

스리랑카 방송 공사(이전의 라디오 실론)는 아시아에서 가장 오래된 라디오 방송국으로, 1923년 유럽에서 방송이 시작된 지 불과 3년 만에 에드워드 하퍼에 의해 설립되었다. 이 방송국은 싱할라어, 타밀어, 영어, 힌디어로 서비스를 제공한다. 1980년대 이후 많은 민영 라디오 방송국도 도입되었다. 방송 텔레비전은 1979년 독립 텔레비전 네트워크가 출범하면서 도입되었다. 처음에는 모든 텔레비전 방송국이 국영이었지만, 1992년부터 민영 텔레비전 네트워크가 방송을 시작했다.

2020년 현재, 192개의 신문(싱할라어 122개, 타밀어 24개, 영어 43개, 다국어 3개)이 발행되고 있으며, 25개의 TV 방송국과 58개의 라디오 방송국이 운영 중이다. 최근 몇 년 동안 스리랑카의 언론 자유는 언론 자유 단체들에 의해 민주주의 국가 중 가장 열악한 수준으로 평가받고 있다. 한 신문 편집자에 대한 정부 고위 관료의 학대 혐의는 그의 전임자이자 정부 비판가였으며 사후 출판된 기사에서 자신의 죽음을 예견했던 라산타 위크레마퉁게의 미해결 살인 사건 때문에 국제적으로 악명을 떨쳤다.

공식적으로 스리랑카 헌법은 유엔이 비준한 인권을 보장한다. 그러나 국제앰네스티, 프리덤 프롬 토처, 휴먼 라이츠 워치와 같은 여러 단체뿐만 아니라 영국 정부와 미국 국무부도 스리랑카의 인권 침해를 비판해왔다. 스리랑카 정부와 LTTE 모두 인권 침해 혐의로 기소되었다. 유엔 사무총장 자문단 보고서는 내전 최종 단계에서 LTTE와 스리랑카 정부 모두 전쟁 범죄를 저질렀다고 비난했다. 스리랑카에서는 부패가 여전히 문제이며, 부패에 맞서는 사람들에 대한 보호는 거의 없다. 135년 된 스리랑카 형법 제365조는 동성애 행위를 범죄로 규정하며 최대 10년의 징역형을 선고할 수 있다.

유엔 인권이사회는 1980년 실무 그룹이 창설된 이후 스리랑카 보안군에 의해 구금된 후 실종된 12,000명 이상의 명명된 개인을 기록했으며, 이는 세계에서 두 번째로 높은 수치이다. 스리랑카 정부는 이들 중 6,445명이 사망했다고 확인했다. 인권 침해 혐의는 민족 분쟁 종식과 함께 끝나지 않았다.

유엔 인권고등판무관 나바네템 필레이는 2013년 5월 스리랑카를 방문했다. 방문 후 그녀는 "스리랑카에서 전쟁은 끝났을지 모르지만, 그동안 민주주의는 약화되고 법치는 침식되었다"고 말했다. 필레이는 군대의 민간 생활 개입 증가와 군대의 토지 강탈 보고서에 대해 언급했다. 그녀는 또한 스리랑카에 있는 동안 원하는 곳은 어디든 갈 수 있었지만, 자신을 만나러 온 스리랑카인들은 보안군에게 괴롭힘과 위협을 받았다고 말했다.

2012년 영국 자선단체 프리덤 프롬 토처는 스리랑카에서 고문 생존자 233건의 임상 치료 또는 기타 서비스 의뢰를 받았다고 보고했다. 같은 해 이 단체는 스리랑카에서의 고문 증거를 기록하고 2009년 내전 종식 이후에도 이러한 관행이 계속되었음을 보여주는 '침묵 속에서'(Out of the Silence)를 출판했다. 2020년 7월 29일, 휴먼 라이츠 워치는 스리랑카 정부가 정부 비판을 억압하기 위해 변호사, 인권 운동가, 언론인을 표적으로 삼았다고 밝혔다.