1. 개요

사카노우에노 다무라마로(坂上 田村麻呂사카노우에노 다무라마로일본어, 758년 ~ 811년 6월 17일)는 일본 헤이안 시대 초기의 저명한 공경이자 무관으로, 일본 역사상 가장 중요한 군사 지도자 중 한 명으로 평가받습니다. 그는 오토모노 오토마로에 이어 일본 역사상 두 번째로 세이이타이쇼군(征夷大将軍) 직위를 부여받았으며, 혼슈 북부에 거주하던 에미시족을 정벌하는 데 큰 공을 세웠고, 이후 천황의 두터운 신임을 바탕으로 정치적으로도 중요한 역할을 수행했습니다.

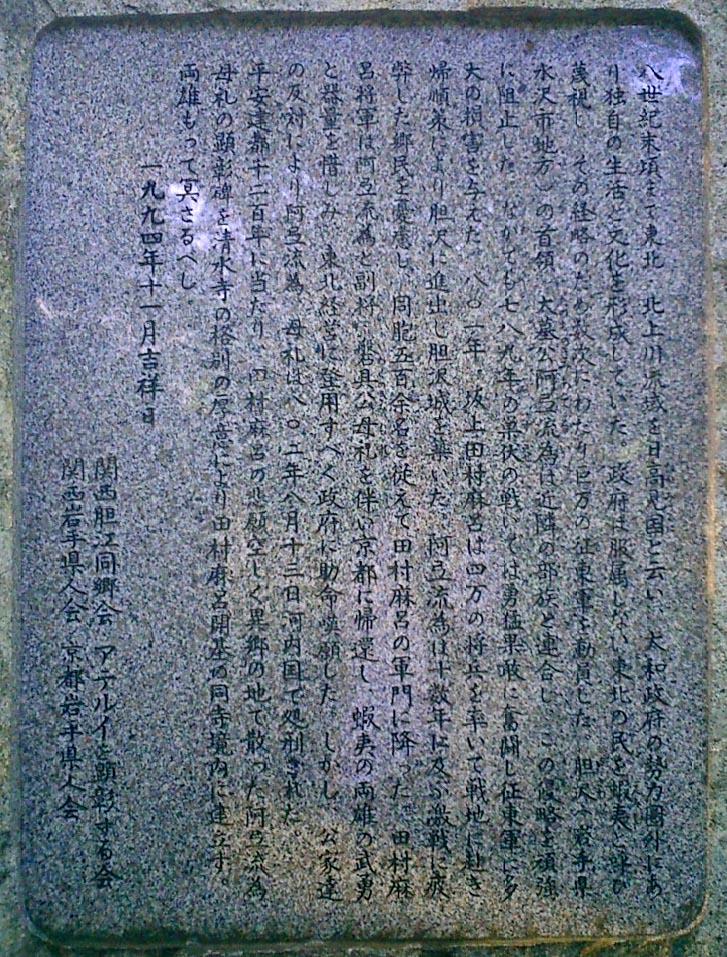

사카노우에 씨족은 한나라 영제의 후손이라 주장하는 도래인 계통의 가문으로, 대대로 무예에 뛰어난 가풍을 지닌 명문가였습니다. 다무라마로는 이러한 배경 속에서 탁월한 군사적 재능과 뛰어난 지략을 겸비한 인물로 성장했습니다. 그는 간무 천황, 헤이제이 천황, 사가 천황에 이르기까지 4대에 걸쳐 천황을 보좌하며 국정 운영에 기여했습니다. 특히 에미시 정벌 이후 확보된 동북 지방에 이사와성(胆沢城)과 시와성(志波城)을 조영하여 일본의 북방 경영에 있어 중요한 기반을 마련했습니다. 에미시족 지도자 아테루이와 모레의 항복을 받아낸 후 이들을 구명하려 했으나 귀족들의 반대로 무산된 사건은 그의 인간적인 면모를 보여줍니다.

그의 사후, 사가 천황은 그의 죽음을 애도하며 특별한 장례 절차를 마련했고, 다무라마로는 왕성(王城) 진호의 수호신이자 비사문천(毘沙門天)의 화신으로 신격화되어 무신으로서 널리 숭배받게 되었습니다. 교토의 기요미즈데라(清水寺) 창건에도 그의 이름이 전해져 내려오며, 오니(鬼) 퇴치 전설을 비롯한 다양한 민담과 예술 작품의 주인공으로 등장하여 일본의 문화와 민족 정체성 형성에 지대한 영향을 미쳤습니다. 그러나 그의 도래인 혈통으로 인해 한때 5엔 지폐 도안에서 제외되는 등, 그의 출신 배경과 관련된 논란도 존재했습니다.

2. 가문 배경과 초기 생애

사카노우에노 다무라마로의 생애는 그의 가문 배경과 초기 관직 활동을 통해 형성되었습니다. 그의 가문은 대대로 무예로 명성을 떨친 집안이었으며, 이는 다무라마로의 군사적 재능 발휘에 큰 영향을 미쳤습니다.

2.1. 가문과 혈통

사카노우에 씨족은 중국 후한 영제의 증손인 아치노오미(阿智王)를 시조로 삼는 한(漢)계 도래인 씨족인 동한씨와 동족이라 주장했습니다. 실제로 『속일본기』에 따르면 사카노우에 씨는 한나라 영제의 후손인 아치노오미의 후예라고 상표하여 숙녜(宿禰) 성을 하사받기도 했습니다. 다른 연구에서는 사카노우에 씨족의 기원을 아시아 대륙, 특히 백제를 통해 일본에 정착한 도래인으로 추정하기도 합니다. 이러한 도래인 혈통은 다무라마로의 생애에 중요한 배경으로 작용했습니다.

사카노우에 씨족은 대대로 활과 말, 매를 다루는 무예에 능하여 궁정을 숙위(宿衛)하며 수호하는 것을 가업으로 삼았습니다. 이 가문은 기사(騎射) 등 무예에 뛰어난 집안으로 명성이 높았으며, 여러 대에 걸쳐 천황의 신뢰를 받았습니다. 다무라마로의 증조부인 사카노우에노 오쿠니(坂上大国)는 우에시 다이이(右衛士大尉)로서 무관이었고, 조부인 사카노우에노 이누카이(坂上犬養)는 소년 시절부터 무인의 재능을 인정받아 쇼무 천황의 총애를 받아 좌에시노카미(左衛士督)에 올랐습니다. 부친인 사카노우에노 가리타마로는 무예를 통해 공경 대우를 받았습니다. 이처럼 오쿠니부터 가리타마로에 이르는 3대에 걸쳐 가문은 몰락을 막기 위해 총력을 다했으며, 무인을 배출하는 가문이라는 특성을 확고히 하여 '장종(将種) 사카노우에 씨'라는 별칭을 얻을 정도로 무예 절륜의 가풍을 확립했습니다. 다무라마로와 그의 형제들은 이러한 가풍 속에서 어린 시절부터 무예를 익히며 성장했습니다.

이 외에도 다무라마로의 출신에 대한 다양한 설이 존재합니다. 그가 에미시족 출신이었다는 설, 오슈(奥州)에서 태어났다는 설, 심지어 아프리카계 흑인이었다는 설(사카노우에노 다무라마로 흑인설) 등이 있습니다. 이 설들은 주로 근대 서구 인류학자들에 의해 제기되었으며, 특히 북미 흑인 커뮤니티 일부에서 퍼져 있습니다.

2.2. 출생과 유년기

다무라마로는 758년에 태어났으며, 이는 그의 사망 기록을 역산하여 추정된 연도입니다. 그는 사카노우에노 가리타마로의 둘째 아들 또는 셋째 아들로 전해지지만, 정확한 출생지는 명확히 밝혀지지 않았습니다. 민간 속설로는 그가 무쓰국 다무라장(田村庄)에서 태어났다는 설이나, 에미시족 출신이었다는 설도 있습니다.

어머니에 대한 정보는 거의 없지만, 다무라마로의 형제인 사카노우에노 히로히토(坂上広人)가 793년에 다카쓰 내친왕(高津内親王)의 외척으로 종5위하에 서위(敍位)된 기록을 통해, 다카쓰 내친왕의 어머니인 사카노우에노 마타코(坂上又子)와 히로히토, 그리고 다무라마로가 동복형제일 가능성이 제기되기도 했습니다. 만약 이들이 동복형제였다면, 다무라마로의 어머니는 우네비(畝火) 씨였을 것으로 추정됩니다.

다무라마로의 유년기에 대한 사료는 거의 없지만, 부친 가리타마로가 770년에 무쓰 진수장군(陸奥鎮守将軍)으로 부임했던 기간(약 6개월) 동안 당시 13세 전후였던 다무라마로가 부친을 따라 다카조에 머물렀을 가능성도 있습니다. 이는 그가 에미시족과의 전쟁이 격화되기 전 비교적 평화로웠던 무쓰 지방의 환경에서 유년기를 보냈을 수도 있음을 시사합니다.

2.3. 초기 관직 활동

다무라마로는 21세가 되던 778년 경에 출사(出仕)하여, 부친 가리타마로가 정4위하(正四位下)였던 덕분에 음위제(蔭位制)에 따라 7위 관인으로 시작했습니다. 780년 23세에 근위부의 쇼겐(将監)으로 임명되며 무관의 길을 걷기 시작했고, 이는 무장 가문인 사카노우에 씨족의 전통과도 일치했습니다.

782년 윤1월에 발생한 히카미노 가쓰구(氷上川継)의 난에 부친 가리타마로가 연좌되어 해직되었으나, 불과 4개월 만에 우에시노카미(右衛士督)로 복직했습니다. 785년 6월에는 가리타마로가 후한 영제의 후손인 사카노우에 씨가 미천한 이미키(忌寸) 성을 가지고 있음을 들어 숙녜(宿禰) 성을 하사받고자 상표하여 허락되었고, 동족 11성 16명이 이미키 성에서 숙녜 성으로 개성(改姓)했습니다. 사카노우에 씨의 적통은 다이이미키(大忌寸)였으므로 다이오스쿠네(大宿禰)로 칭하게 되었습니다.

785년 11월 25일, 안도 황자(安殿親王, 후의 헤이제이 천황)가 태자(立太子)로 책봉되자, 다무라마로는 28세의 나이로 정6위상에서 종5위하로 승진했습니다. 이 시점은 그가 지방 호족의 존재에서 중앙 귀족으로 전환했음을 보여주는 증거로 해석됩니다. 786년 2월 10일에 부친 가리타마로가 사망하자 다무라마로는 1년간 상복을 입었습니다. 787년 초에 상(喪)을 마치고 근위 쇼겐으로 복귀했으며, 동년 4월 14일에는 다쿠미노스케(内匠助)를 겸임하고, 11월 1일에는 근위 소장(少将)으로 진급했습니다. 788년 8월 2일에는 근위 소장과 다쿠미노스케 직을 유지한 채 에치고노스케(越後介)를 겸임했으며, 790년에는 에치고노카미(越後守)로 승격했습니다.

3. 인물상

사카노우에노 다무라마로는 당대의 사료와 후대에 전해지는 이야기를 통해 그의 용모, 성품, 그리고 뛰어난 능력이 다각적으로 묘사되어 있습니다. 그는 단순한 무장이 아니라 깊은 지략과 고결한 인품을 지닌 인물로 평가받았습니다.

3.1. 용모와 성품

『다무라마로전기』(田邑麻呂傳記)와 『일본후기』의 「다무라마로 훙전(薨伝)」에 남아있는 기록에 따르면, 다무라마로는 매우 당당한 용모를 지녔습니다. 그는 키가 5척 8촌(약 176 cm)에 달하고 가슴 두께가 1척 2촌(약 36 cm)으로, 정면에서 보면 상체를 뒤로 젖힌 것처럼 보이고, 뒤에서 보면 몸을 굽힌 것처럼 보일 정도로 웅장했습니다.

그의 얼굴은 "매의 푸른 눈동자처럼 날카롭고, 구레나룻은 황금 실을 뽑아낸 것처럼 빛났다"고 묘사됩니다. 행동은 "무거울 때는 201근(약 120 kg)처럼, 가벼울 때는 64근(약 38 kg)처럼 민첩하고, 몸가짐은 이치에 맞았다"고 합니다. 그의 성품은 극명하게 대비되는 두 가지 면모를 보였습니다. "화가 나서 눈을 돌리면 맹수조차도 순식간에 죽을 정도였지만, 웃으며 눈썹을 풀면 어린아이조차도 곧바로 품에 안길 듯했다"고 하여, 그가 지닌 강렬한 카리스마와 동시에 부드러운 인간미를 엿볼 수 있습니다.

또한 그는 "진심이 얼굴에 드러나고, 복숭아꽃이 봄이 아닌데도 항상 붉었다"고 하여 그의 성실함과 고결한 품성을 칭송했으며, "선천적으로 굳건한 의지(勁節)를 지녔고, 소나무의 푸른색이 겨울을 보내고도 그대로 남아있는 것과 같았다"고 하여 그의 변치 않는 절개와 강인함을 높이 평가했습니다.

3.2. 무예와 지략

다무라마로는 사료에서 그의 탁월한 무예와 뛰어난 전략적 사고를 보여주는 일화들이 언급됩니다. 그는 단순히 힘이 센 무인에 그치지 않고, 지략가로서의 면모도 겸비했습니다. 그에 대한 평가 중에는 "계략은 본진에서 세워지고, 승리는 천리 밖에서 결정되었다"는 구절이 있습니다. 이는 그의 전략적 통찰력이 매우 뛰어났음을 의미합니다. 또한 "화하(華夏)에서 학문을 배우고, 장장군(張良)처럼 무략이 있었으며, 소상국(蕭何)처럼 기묘한 계책이 있었다"고 하여, 그가 중국의 전술가들에게서도 뒤지지 않는 지략을 갖췄음을 칭찬하고 있습니다. 이러한 평가들은 그가 '장종(将種)'으로 불린 배경, 즉 타고난 무인으로서의 재능뿐만 아니라 뛰어난 지휘관이자 전략가로서의 면모를 모두 갖추고 있었음을 보여줍니다.

4. 주요 업적과 활동

사카노우에노 다무라마로는 일본 역사에서 가장 중요하게 평가되는 군사적, 정치적 활동을 통해 수많은 업적을 남겼습니다. 특히 에미시족 정벌과 천황 보좌를 통한 정치적 기여는 그의 생애를 규정하는 핵심 요소입니다.

4.1. 에미시 정벌 활동

다무라마로의 생애에서 가장 중요한 업적은 에미시 정벌 활동입니다. 그는 세이이타이쇼군으로서 일본 북방의 에미시족을 복속시키고 동북 지방의 안정에 기여했습니다.

4.1.1. 제1차 에미시 정벌 (엔랴쿠 13년)

간무 천황의 두 번째 에미시족 정벌은 790년 초부터 준비가 시작되었습니다. 791년 2월 25일, 병사 동원에 대한 구체적인 계획이 수립되자, 다무라마로는 백제왕 준철(百済王俊哲)과 함께 도카이도(東海道) 여러 국에 파견되어 병사들의 간략(簡閲)을 겸하여 무기와 장비 검사를 실시했습니다. 이때 동원된 정벌군의 병력은 약 10만 명에 달했습니다. 791년 8월 17일, 오오토모노 오토마로(大伴弟麻呂)가 정동대사(征東大使)로 임명되자, 다무라마로는 백제왕 준철, 다지히노 하마나리(多治比浜成), 고세노 오타리(巨勢野足)와 함께 정동부사(征東副使)가 되었습니다. 사료에는 군감(軍監) 16명, 군조(軍曹) 58명이 있었다고 전해지는데, 군조의 수가 이례적으로 많았던 것은 실전 부대의 지휘관급 인력을 늘리려는 배려로 보입니다.

실전 경험이 없었던 다무라마로가 부사로 발탁된 이유는 불분명하지만, 조정 입장에서도 다무라마로의 전략가적, 전술가적 능력은 미지수였을 것으로 추정됩니다. 한편, 792년 동북 지방에서는 1월 11일에 시바무라(斯波村)의 에미시족과 이사와노기미 아누시키(胆沢公阿奴志己) 등이 무쓰 국부(国府)에 사신을 보내 왕화(王化)에 귀순하고 싶다는 뜻을 밝혔지만, 이지무라(伊治村)의 포수(俘囚)들이 방해하여 뜻을 이루지 못하고 있다고 보고했습니다. 이에 대해 조정은 에미시족이 거짓말을 하고 이익을 취하려 하므로, 앞으로는 사신이 와도 함부로 물품을 주지 말라고 무쓰 국사(国司)에 명령했습니다. 이는 이지노 아자마로(伊治呰麻呂)나 이사세코(伊佐西古)처럼 복종했던 에미시족이 변심하는 경우가 있었기 때문에 조정이 의심하는 것은 당연했습니다. 그러나 같은 해 7월 25일의 칙령에는 에미시족 니산난 아와소(爾散南阿波蘇)가 왕화를 사모하여 입조를 원함을 가상히 여겨 입조를 허락하고, 길목의 국에서 군사 300기로 송영하여 국가의 위세를 보여주라는 내용이 있었습니다. 같은 해 11월 3일에는 아와소, 우칸메노 인가(宇漢米隠賀), 포수 요시미코베노 아라시마(吉弥候部荒嶋)가 나가오카쿄로 입경하여 조정원(朝堂院)에서 향응을 받고, 아와소와 인가는 작위 1등을, 아라시마는 외종5위하를 하사받으며 앞으로도 충성을 다하라는 천황의 선명을 들었습니다. 1월과 7월 이후의 정부 입장이 돌변한 것을 볼 때, 이 시기에는 에미시족에 대한 회유책도 함께 추진되었던 것으로 추측됩니다.

793년 4월 2일, 정동사(征東使)가 정이사(征夷使)로 개칭되었고, 4월 6일에는 정이부사 다무라마로가 천황에게 사견(辞見)을 올렸습니다. 794년 3월 6일, 오토마로가 정벌에 출발했습니다. 3월 21일에는 정이의 일이 고닌 천황릉과 덴지 천황릉에 보고되었고, 4월 21일에는 참의(参議) 오오나카토미노 모로우오(大中臣諸魚)에게 이세 신궁에 폐백을 봉납하여 정이를 보고하도록 했습니다. 같은 해 6월 13일, 『일본기략』에는 "부장군 사카노우에노 오오스쿠네 다무라마로 이하가 에미시를 정벌하다"는 짧은 기사만 있으며, 『일본후기』에 있었을 것으로 추정되는 엔랴쿠 13년 에미시 정벌 관련 기사는 대부분 유실되어 이 전투의 구체적인 경과나 상황은 거의 알려져 있지 않습니다. 9월 28일에는 여러 나라의 신사에 폐백을 봉납하며 신경(新京)으로 천도하는 것과 에미시 정벌을 기원했으므로, 에미시 정벌은 계속 진행 중이었던 것으로 보입니다. 10월 22일에 나가오카쿄에서 신경으로 천도되었고, 11월 8일 신경은 "헤이안쿄"로 명명되었습니다. 10월 28일 신경에 도착한 보고에 따르면, 전투 종료 시점에 가까운 10월 하순 기준으로 관군 측의 전과는 "참수 457급, 포로 150명, 말 85필 획득, 소실 75곳"이었습니다.

795년 2월 23일, 오토마로는 처음 보는 헤이안쿄에 개선하여 천황에게 절도(節刀)를 반납했습니다. 같은 해 3월 2일에는 정이 공적에 따른 서위(叙位)가 이루어졌으나 상세한 내용은 전해지지 않으며, 다무라마로는 종4위하로 진급한 것으로 보입니다. 3월 14일에는 목공두(木工頭)에 임명되었습니다.

4.1.2. 제2차 에미시 정벌 (엔랴쿠 20년)

796년 3월 9일, 다무라마로는 무쓰 데와 아자카리(陸奥出羽按察使) 겸 무쓰노카미(陸奥守)에 임명되었고, 같은 해 11월 30일에는 진수장군(鎮守将軍)도 겸하게 되었습니다. 전임 진수장군 백제왕 준철이 795년 8월 7일에 사망했으므로 진수장군 직은 공석이었을 것으로 보입니다. 797년 11월 27일, 간무 천황으로부터 세이이타이쇼군에 임명됨으로써, 동북 지방 전반의 행정을 지휘하는 모든 관직을 겸임하게 되었습니다. 간무 천황의 세 번째 에미시 정벌은 3년 후인 801년에 실행되었지만, 다무라마로가 어떠한 준비를 했는지 등의 기록은 『일본후기』에 기재되어 있었을 것으로 추정되나 해당 부분이 유실되었습니다. 798년 7월 12일에는 종4위상으로, 799년 5월에는 근위곤주장(近衛権中将)으로 승진했으며, 800년 11월 25일에는 여러 국에 배치된 이부(夷俘)를 검교하기 위해 파견되었습니다. 이때 그의 직책은 "세이이타이쇼군 근위곤주장 무쓰 데와 아자카리 종4위상 겸임 무쓰노카미 진수장군"이었습니다.

801년 3월 31일, 44세의 다무라마로는 세이이타이쇼군으로서 절도를 하사받고 헤이안쿄를 떠나 출정했습니다. 군세는 4만 명, 군감 5명, 군조 32명이었습니다. 이 정벌은 기록이 적지만, 같은 해 11월 6일에 "세이이타이쇼군 사카노우에노 숙녜 다무라마로 등이 아뢰기를, '신이 들으니, 운운, 이적(夷賊)을 토벌하고 항복시켰습니다'"라고만 기록되어 있어, 정벌이 종료되었음을 짐작할 수 있습니다. 또한 "토벌하고 항복시켰다"는 표현을 사용하여 에미시 정벌의 성공을 보고했습니다.

같은 해 12월 7일에 개선하여 절도를 반납하자, 12월 15일에 "조서로 이르기를, '운운. 무쓰국의 에미시족은 대를 거쳐 시대를 넘으며 변경을 침범하고 백성을 살육하였다. 이에 종4위 사카노우에노 다무라마로 오오스쿠네 등을 보내어 베어 평정하고 쓸어 정돈하게 하니, 운운'"이라며 종3위로 서위되었습니다. 12월에는 근위중장(近衛中将)에 임명되었습니다.

4.1.3. 이사와성 및 시와성 조영

802년 2월 12일, 다무라마로가 영험이 있었다고 주청한 무쓰국의 세 신에게 위계가 더해졌습니다. 같은 해 2월 14일, 다무라마로는 조무쓰국 이사와성사(造陸奥国胆沢城使)로서 이사와성을 조영하기 위해 무쓰국으로 파견되었습니다. 2월 16일에는 여러 국(스루가, 가이, 사가미, 무사시, 가즈사, 시모사, 히타치, 시나노, 고즈케, 시모쓰케)의 낭인 4,000명을 무쓰국 이사와성 주변으로 이주시키라는 칙령이 내려졌습니다.

과거에는 이사와성 조영이 오오츠카노키미 아테루이(大墓公阿弖利爲) 등을 항복으로 이끈 계기가 되었다고 지적되었으나, 최근에는 평화 협상의 결과 아테루이 등의 정식 항복을 위한 시나리오가 확정되고, 이에 따라 전투가 전면적으로 종결되었기 때문에 본격적인 조영 공사가 착수될 수 있었다는 견해도 있습니다. 같은 해 2월 25일에 다무라마로가 도자(度者, 승려) 한 명을 하사받았습니다. 이유는 불분명하지만, 『유취국사』에 따르면 다무라마로를 포함한 8명이 일괄적으로 도자 한 명을 하사받았다고 합니다. 전쟁으로 인한 아군과 적군의 전몰자 명복을 빌고, 에미시족의 교화를 위함 등으로 추정됩니다.

803년 4월 1일, 다무라마로는 조시와성사(造志波城使)로서 비단 50필, 면 300둔(屯)을 하사받고 시와성을 조영하기 위해 무쓰국으로 파견되었습니다.

4.1.4. 아테루이와 모레의 항복과 처형 논쟁

교토시 히가시야마구 기요미즈데라

802년 5월 19일, 이사와성 조영 중에 오오츠카노키미 아테루이와 이와쿠노키미 모레(盤具公母禮) 등 500여 명이 항복해왔다는 소식이 다무라마로로부터 헤이안쿄로 보고되었습니다. '종류(種類)'는 일족을 지칭합니다. 아테루이 등의 거점은 이미 정복되었고, 북방 에미시족의 족장들도 이미 복속했으므로, 아테루이 등은 진퇴양난의 상황에 처해 있었던 것으로 보입니다. 또한 항복 시 고대 중국의 예법인 '면박대명'(面縛待命, 양손을 뒤로 묶고 얼굴을 앞으로 내밀어 사형 선고를 기다리는 것)이 행해졌을 가능성을 주장하는 학자들도 있지만, 사료에는 그 정도까지 기록되어 있지 않아 평화 협상을 거듭한 끝의 항복으로 보는 것이 부당하지 않으며, 가혹한 예법이 시행되었다고 보기는 어렵습니다.

같은 해 8월 11일, 다무라마로가 동행하여 에미시족의 오오츠카노키미 아테루이와 이와쿠노키미 모레 등이 헤이안쿄로 향했습니다. 『일본기략』에는 "다무라마로가 오다"라고만 기록되어 있으며, 아테루이와 모레가 "입경(入京)"했다는 기록은 없습니다. 또한 "에미시 오오츠카노키미 두 명이 나란히 따랐다"고 되어 있어, 이때는 포로 신분이 아니었다는 설도 있습니다. 같은 해 8월 26일에는 헤이안쿄에서 모든 관료가 상표(上表)를 봉헌하여 에미시 평정을 축하했습니다.

그러나 802년 9월 13일, 무쓰 오지(奥地)의 도적 수령이라는 이유로 에미시 오오츠카노키미 아테루이와 이와쿠노키미 모레 두 사람이 참수되었습니다. 『일본기략』에는 공경 회의에서의 논의가 기록되어 있습니다. 두 사람을 참수하기에 앞서 다무라마로 등은 "이번에는 오오츠카노키미 아테루이와 이와쿠노키미 모레의 소원을 들어 이사와로 돌려보내고, 두 도적들을 불러들여 회유하고자 합니다"라고 제안했습니다. 그러나 공경들은 이에 반대하며 "야만적이고 짐승의 마음을 지녔으며, 약속해도 뒤집어버리는 자들이다. 조정의 위엄으로 겨우 사로잡은 흉포한 우두머리를 다무라마로 등의 주장대로 무쓰국 오지로 풀어 돌려보내는 것은 이른바 호랑이를 길러 후환을 남기는 것과 같은 일이다"라고 강력히 주장했습니다. 공경들의 의견이 받아들여지면서, 아테루이와 모레는 가와치 국 □산(河内国□山, 椙山, 植山, 杜山 등의 설이 있음)에서 사로잡혀 참수되었습니다. 사료가 매우 적어 추측에 불과하지만, 조정의 위엄을 중시하고 군사(에미시 정벌)의 정당성을 강조했던 간무 천황의 의지에 따라 아테루이 등을 참수하기로 결정되었다는 주장도 있습니다. 다무라마로가 헤이안쿄의 공경 회의에 참여했으므로, 그가 가와치 국 □산에 직접 있었던 것은 아니었을 것으로 보입니다.

4.2. 정치적 활동과 관위 승진

다무라마로는 군사 활동 외에도 주요 정치적 사건에 참여하며 역대 천황을 보좌하고 관위를 승진시켜 나갔습니다.

4.2.1. 도쿠세이 소론

805년 7월 22일, 다무라마로는 48세의 나이로 사카노우에 씨 출신으로는 처음으로 참의(参議)에 취임했습니다. 같은 해 12월 31일, 간무 천황의 칙명이 중납언(中納言) 후지와라노 우치마로에게 내려져, 궁전에서 천하의 덕정(徳政)에 대해 논의가 이루어졌습니다. 당시 32세의 참의 후지와라노 오쓰구는 "지금 천하가 고통받는 것은 군사와 조작(造作, 토목공사)이다. 이 두 가지를 중단하면 백성이 편안해질 것이다"라고 주장하며 간무 천황을 상징하는 에미시 정벌과 천도 사업의 중단을 논했습니다. 반론의 내용은 전해지지 않지만, 65세의 참의 스가와라노 마미치는 "다른 의견을 굳건히 지켜, 결코 듣지 않았다"는 태도였습니다. 간무 천황은 젊은 오쓰구의 의견을 선하다고 인정했기에, 간무 시대의 네 번째 에미시 정벌은 여기서 중지되었습니다.

참의가 된 지 반년 만에 일어난 도쿠세이 소론(徳政相論) 회의에 다무라마로도 참석했던 것으로 보이지만, 간무 천황이 에미시 정벌 중단을 결정하면서 다무라마로는 세이이타이쇼군으로서 간무 시대 네 번째 에미시 정벌에서 활약할 기회를 잃었고, 이후로는 무쓰국으로 가지 않았습니다. 그러나 그는 본래 임시직인 세이이타이쇼군이라는 칭호를 평생토록 유지했습니다. 이는 『공경보임』에 따르면 다무라마로가 덕정 소론으로 에미시 정벌이 중단된 이후인 806년 11월 25일에도 세이이타이쇼군이었으므로, 이 직책이 그에게만 허용된 일종의 특권이나 은전적인 것으로 여겨집니다.

4.2.2. 헤이조 상황의 변 (구스코의 변)

806년 4월 9일, 간무 천황이 붕어하자 같은 날 황태자 안도 황자(安殿親王, 후의 헤이제이 천황)의 즉위가 선행되었습니다. 다무라마로는 춘궁대부(春宮大夫) 후지와라노 가도노마로와 함께 몸을 숙인 채 비통해하며 스스로 일어서지 못하는 안도 황자를 안고 궁전을 내려와, 즉시 황태자에게 옥새(玉璽)와 보검(天叢雲剣)을 봉헌했습니다. 806년 4월 22일에는 중납언 후지와라노 오토모를 따라 간무 천황에게 애도사(誄辞)를 올렸습니다. 이 기간 동안 다무라마로는 806년 5월 9일에 중납언, 5월 12일에는 중위대장(中衛大将) 등 요직을 연이어 겸임하게 되었습니다.

806년 6월 8일에 즉위식이 거행되면서 연호가 엔랴쿠에서 다이토로 개원되었습니다. 헤이제이 천황의 치세에는 중앙 정부 기구 정리와 관료 급여 조정 등 축소 정책이 시행되었습니다. 806년 11월 25일 자로 발포된 태정관부(太政官符)에는 신청자로 "중납언 세이이타이쇼군 종3위 겸임 중위대장 무쓰 데와 아자카리 무쓰노카미 훈2등"이라는 직책으로 이름이 기재되어 있습니다. 이는 무쓰국과 데와국의 군지(郡司)와 군의(軍毅) 외에도 유능하고 용감한 인물을 임명하여 변방 방위 체제를 강화하려는 목적이었습니다. 이 정책은 의임군지(擬任郡司)와 군의라고 불렸으며, 한 명이라도 더 많은 현지 유력자에게 관직을 부여하여 명예욕을 충족시키고 동시에 변방 안정에 기여하려는 의도였습니다. 이것이 다무라마로에게 있어 마지막 동북 정책으로 여겨집니다.

807년 5월 22일, 중위부(中衛府)가 우근위부(右近衛府)로 개칭됨에 따라 다무라마로는 중위대장에서 우근위대장이 되었습니다. 807년 9월 19일에는 시종(侍従)도 겸임하게 되었는데, 중납언 종3위였던 다무라마로가 시종에 임명된 것은 헤이제이 천황의 신임이 두터웠다는 증거입니다. 그 직후인 10월에는 이요 친왕(伊予親王)의 변이 일어났습니다. 이 정변에서 807년 12월 14일에 후지와라노 요시코(藤原吉子)와 이요 친왕 모자가 함께 독을 마시고 동반 자살했습니다. 헤이제이 천황의 시종이었던 다무라마로가 어떤 대응을 했는지는 알려져 있지 않습니다. 807년 12월 18일에는 병부경(兵部卿)도 겸임했고, 809년 5월 17일에는 부친 가리타마로를 능가하는 정3위(正三位)가 되었습니다.

809년 5월 18일, 헤이제이 천황은 건강상의 이유로 황위를 황태제(皇太弟) 가미노 친왕(神野親王)에게 양위했습니다. 황태자로는 헤이제이 천황의 셋째 황자 다카오카 친왕(高岳親王)이 책봉되었습니다. 헤이제이 천황의 총애를 받던 후지와라노 구스코와 그녀의 오빠 후지와라노 나카나리는 양위에 반대했지만, 809년 5월 30일에 가미노 친왕이 사가 천황으로 즉위했습니다. 양위 후 건강을 회복한 헤이제이 상왕은 809년 11월, 나카나리에게 명하여 헤이조쿄(平城京)를 수리하게 했고, 810년 1월 12일에는 헤이조쿄로 이주했습니다(궁전이 미완성이라 옛 우대신 오오나카토미노 기요마로(大中臣清麻呂)의 집에 들어갔습니다).

사가 천황은 810년 3월에 구로도도코로(蔵人所)를 설치하고, 6월에는 헤이제이 천황 재위 시 설치된 관찰사 제도를 폐지했습니다. 이에 분노한 헤이제이 상왕을 구스코와 나카나리가 부추기면서 "이소 조테이(二所朝廷)"라 불리는 사태가 발생했습니다. 810년 10월 7일, 헤이제이 상왕이 헤이안쿄를 폐하고 헤이조쿄로 천도하라는 조칙을 발포하면서 헤이제이 태상천황의 변(구스코의 변)이 시작되었습니다. 헤이조쿄 천도 조칙에 일단 순종하는 모습을 보인 사가 천황은, 다무라마로와 후지와라노 후유쓰구, 기노 다가미 등을 헤이조쿄 조궁사(造宮使)로 임명했습니다. 그러나 810년 10월 11일, 사가 천황은 헤이조쿄 천도 거부를 결단하고, 고칸시(固関使)를 이세국, 오미국, 미노국의 국부(国府)와 관문(関)에 파견했습니다. 동시에 나카나리를 사로잡아 우효에후(右兵衛府)에 금고하고 사도곤노카미(佐渡権守)로 좌천시켰으며, 구스코는 상시 정3위(尚侍正三位) 직위를 박탈하고 궁중에서 추방하는 조칙을 발했습니다. 『공경보임』에 따르면 이 날 다무라마로는 다이나곤으로 승진했으며, 그의 아들 사카노우에노 히로노도 오미국의 관문을 봉쇄하기 위해 파견되었습니다.

사가 천황 측의 움직임을 알게 된 헤이제이 상왕은 격노하여 810년 10월 12일 새벽, 거병을 결단하고 구스코와 함께 가마를 타고 헤이조쿄를 출발하여 동국(東国)으로 향했습니다. 사가 천황은 다무라마로를 파견했습니다. 미노 길을 통해 상왕을 요격하기에 앞서, 상왕 측으로 의심받아 좌효에후(左衛士府)에 금고되어 있던 훈야노 와타마로의 동행을 청했고, 사가 천황은 와타마로를 정4위상 참의로 임명한 후 허락했습니다. 헤이조쿄에서 출발한 헤이제이 상왕은 동국으로 나아가 병사를 모을 예정이었으나, 다무라마로가 우지(宇治)와 야마자키(山崎) 두 다리와 요도이치(淀市)의 나루터에 병사를 배치한 그날 밤, 우효에후에서 나카나리가 사살되었습니다.

사가 천황 측의 신속한 대응으로 상왕이 810년 10월 13일 야마토국 소에카미군 코시다무라(越田村)에 다다랐을 때, 다무라마로가 지휘하는 병사들이 상왕의 길을 막았습니다. 진로가 차단된 것을 안 헤이제이 상왕은 결국 헤이조쿄로 돌아와 삭발하고 출가했으며, 구스코는 독을 마시고 자살함으로써 이 대립은 사가 천황의 승리로 끝났습니다. 이 사건 때 구카이가 진호국가(鎮護国家)와 다무라마로의 승리를 기원했다고 전해집니다.

5. 죽음과 사후 추모

사카노우에노 다무라마로는 헤이안 시대 초기의 주요 인물로서, 그의 죽음과 사후 추모는 천황의 애도와 더불어 국가 수호의 상징적인 의미를 지녔습니다.

5.1. 사망과 장례

다무라마로는 811년 6월 17일(고닌 2년 5월 23일)에 향년 54세로 헤이안쿄 교외 아와타(粟田, 현재 교토시사쿄구)의 별택에서 병으로 사망했습니다.

사가 천황은 다무라마로의 죽음을 깊이 애도하며 하루 동안 정무를 보지 않는 등 그의 업적을 기렸고, 한편의 한시를 지어 그의 죽음을 애도했습니다. 다무라마로가 사망한 바로 그 날, 사가 천황은 유족들에게 그의 딸 사카노우에노 하루코가 가도이 친왕(葛井親王)의 생모임을 고려하여 비단 69필, 조포(調布) 101단, 상포(商布) 490단, 쌀 76섬, 그리고 역부(役夫) 200명(좌우경 각 50명, 야마시로국 아타고군 100명)을 하사했습니다. 이는 통례보다 증액된 특별 하사품이었습니다.

811년 6월 21일(고닌 2년 5월 27일), 오오사토네노카미(大舎人頭) 후지와라노 가즈라마로와 지부쇼유(治部少輔) 아키시노노 마사쓰구(秋篠全継)가 다무라마로의 집으로 파견되어, 천황의 선명(宣命)을 대독하며 다이나곤 다무라마로에게 종2위(従二位)가 추증되었습니다. 장례식은 같은 날 거행되었으며, 야마시로국 우지군 구리스무라(来栖村)의 수륙전 3정(町)을 묘지로 하사받아 유체를 갑옷, 병장(兵仗), 검(釼), 창(鉾), 활과 화살, 보존식(糒), 소금 등과 함께 합장했습니다. 특히 시신은 성(平安京)의 동쪽을 향하도록 매장되었는데, 이는 국가에 비상시가 발생하면 다무라마로의 묘에서 마치 북소리나 천둥소리가 들려올 것이며, 이후 장군의 직책을 맡아 출정할 때에는 먼저 다무라마로의 묘에 참배하여 맹세하고 가호를 빌게 될 것이라는 믿음이 담겨 있었습니다.

5.2. 묘소와 기념 건축물

현재 교토시 야마시나구에 위치한 니시노야마 고묘는 다무라마로의 묘소로 추정되고 있습니다. 1973년 지역 역사 고고학 연구가인 도리이 하루오(鳥居治夫)가 조리제(条里制) 복원 연구 결과를 바탕으로 이 묘가 다무라마로의 묘일 가능성을 제기했습니다. 2007년에는 교토 대학 대학원 문학연구과 요시카와 신지(吉川真司) 교수가 『기요미즈데라 연기』(清水寺縁起)의 811년 10월 17일 자 태정관부 표제 기록과 당시 지도(조리도), 그리고 도쿄 대학 소장 『야마시로국 우지군 야마시나고 고도』(山城国宇治郡山科郷古図)를 대조하여 다무라마로 묘설을 뒷받침했습니다. 또한 야마시나 니시노야마 고분 출토품 중 혁대 장식석은 3위 이상 및 4위 참의가 사용했던 백옥일 가능성이 높고, 철촉(鉄鏃)의 출토는 활과 화살의 부장을 의미합니다. 기와 벼루의 연대는 나가오카쿄 시기부터 헤이안 시대 초기까지로 추정됩니다. 이로 미루어 피장자는 8세기 말에서 9세기 초에 사망한 공경급 상급 귀족이자 무관이었던 것으로 보이며, 위치, 연대, 내용 모두 다무라마로와 일치합니다. 현재는 니시노야마 고묘가 그의 묘소로 추정되고 있습니다.

교토시 히가시야마구 기요미즈데라 본당 근처에 있는 '개산당(開山堂, 다무라당)'에서는 기요미즈데라 창건의 대본원으로서 당내 중앙 수미단 위의 감실(厨子) 안에 다무라마로와 그의 부인 상이 모셔져 있습니다.

교토시 히가시야마구의 히가시야마에 있는 '쇼군즈카'(将軍塚)는 고분 시대의 원형분 3기로 이루어진 쇼군즈카 고분군 중 교토를 내려다보는 히가시야마의 화정산(華頂山)에 축조된 고분입니다. 언제부터인가 헤이안쿄 왕성 진호의 수호신으로 여겨진 다무라마로의 이미지가 투영되어 그의 묘소로 생각되고 습합(習合)되었습니다. 『다무라마로전기』에 기록된 '국가에 비상시가 발생하면 묘가 마치 북을 치는 듯하거나 천둥소리처럼 울린다'는 다무라마로의 묘 관련 전설이 중세 이후 다무라마로의 묘와 혼동되거나 동일시된 쇼군즈카에도 '쇼군즈카 명동(鳴動)'의 전설로 부회(付会)되었습니다.

미야기현 도다군 와쿠야초(涌谷町)의 논미네지(箟峯寺)와 미야기현 이시노마키시(石巻市)의 레이요사키 신사(零羊崎神社)에는 895년 다무라마로 사망 1000주기忌에 추모탑이 건립되었습니다.

교토시 야마시나구 사카노우에노 다무라마로 공원 내에 있는 '사카노우에노 다무라마로의 묘'는 1895년 헤이안 천도 1100주년 기념제 때 다무라마로의 묘로 정비되었지만, 현재는 구리스노(栗栖野) 구릉 일대에 펼쳐진 나카토미 유적(中臣遺跡) 중 하나로 나카토미 씨(中臣氏) 유력자의 묘로 여겨지고 있습니다. 묘비에는 다키묘가(抱き茗荷) 문양이 새겨져 있습니다.

812년 1월, 사가 천황의 칙령에 따라 스즈카 고개(鈴鹿峠)의 후타고노미네(二子の峰)에 다무라마로를 모시는 제단이 마련되었습니다. 822년 5월 2일에는 쓰치야마초(土山町)의 야마토히메노미코토를 모시는 다카쿠라 다이묘진(高座大明神) 옆에도 다무라마로를 모시는 사당을 세워, 함께 다카쿠라 다무라 다이묘진(高座田村大明神, 현재 다무라 신사)이라 칭했습니다. 스즈카 고개의 후타고노미네에 있던 다무라 신사는 1907년 미에현 가메야마시의 가타야마 신사(片山神社)에 합사되었습니다.

『공경보임』에 "비사문천의 화신이 와서 우리나라를 지킨다고 한다"고 기록되어, 생전부터 비사문천의 화신으로 평가받았기 때문에 전설 속 인물인 '사카노우에노 다무라마루'(坂上田村丸)로 전해지게 됩니다.

6. 사상과 신앙

사카노우에노 다무라마로는 단순한 무장으로서뿐만 아니라 깊은 종교적 신념을 지니고 신격화된 인물입니다. 그의 신앙 활동은 사찰 창건으로 이어졌으며, 후대에는 그 자신이 신화 속 존재로 승화되었습니다.

6.1. 신앙 활동과 사찰 창건

다무라마로는 '기요미즈의 무대'로 유명한 교토부 교토시 히가시야마구에 위치한 기요미즈데라를 창건한 것으로도 유명합니다. 창건 유래를 다룬 연기(縁起) 문헌에는 여러 이본이 존재하며, 내용은 반드시 동일하지 않습니다. 창건 시기는 780년이라는 설과 798년이라는 설로 크게 나뉩니다.

기요미즈데라의 창건에 대해서는 『군서류종』에 수록된 후지와라노 아키히라가 지은 『기요미즈데라 연기』, 1520년 제작된 『기요미즈데라 연기 그림 두루마리』(도쿄 국립 박물관 소장)에 나타나며, 『금석이야기집』, 『부상략기』의 798년 기록 등에도 기요미즈데라 초창 전설이 실려 있습니다. 기요미즈데라는 고지마데라(子嶋寺) 2세 엔친(延鎮)과 다무라마로에 의해 고지마데라의 지보(支坊)로 개창되었습니다.

805년에는 태정관부(太政官符)에 의해 다무라마로가 사찰 부지를 하사받았고, 810년에는 사가 천황의 친필 칙허를 받아 사찰 인장(寺印) 1면을 하사받아 공인된 사찰이 되었으며, '호쿠칸논지'(北観音寺)라는 사호를 하사받았다고 전해집니다. 이와 함께 고지마데라는 '난칸논지'(南観音寺)라고도 불렸습니다.

6.2. 신격화와 전설

다무라마로는 『공경보임』에 "비사문천의 화신이 와서 우리나라를 지킨다"고 기록되어 있듯이, 생전부터 비사문천의 화신으로 평가받아 전설 속 인물인 사카노우에노 다무라마루(坂上田村丸)로 전해지게 됩니다. 그는 북방 진호의 신(神)이자 특정 존재의 화신으로 여겨지게 되었으며, 그와 관련된 신앙과 전설이 확산되었습니다.

이사와성의 북방 진호 사찰로 건립된 무쓰국 고쿠라쿠지(極楽寺, 현재 구니미야마 폐사지)는 857년에 정액사(定額寺, 준관사)가 되었습니다. 또한 이사와성이 후삼년 전쟁(後三年の役) 때까지 진수부(鎮守府)로 기능했기 때문에, 이사와 주변에서는 『공경보임』에서 비사문천의 화신으로 언급된 다무라마로의 평가가 쉽게 유입될 수 있는 환경이 조성되었습니다. 고쿠라쿠지 비사문당에서는 "사카노우에노 다무라마로가 이적(異敵)을 항복시키기 위해 도발비사문천(兜跋毘沙門天) 상과 비사문천 상 100체, 사천왕 상을 모신 것이 시초"라는 연기가 창출되었습니다.

고쿠라쿠지가 최전성기를 맞았던 10세기부터 11세기에 걸쳐 기타카미강 유역에서는 다무라마로와 결부된 비사문천 신앙(비사문당)이 확산되어, 기타카미시 지역에서는 나루시마 비사문당(成島毘沙門堂), 다치바나 비사문당(立花毘沙門堂), 후지사토 비사문당(藤里毘沙門堂) 등 여러 비사문당이 연이어 창건되었습니다. 나루시마의 도발비사문천상은 10세기 전반, 후지사토의 비사문천상은 11세기 상현(像顕)으로 추정되며, 오쿠로쿠군의 지방관이었던 아베씨 (오슈)가 전성기를 누리던 시기와 일치합니다.

11세기 후반경에 성립된 것으로 보이는 군기 이야기 『무쓰와기』는 다무라마로와 결부된 비사문천 신앙이 확산되던 시기의 무쓰국 오쿠로쿠군을 배경으로 한 전구년 전쟁의 전말을 그리고 있습니다. 『무쓰와기』 말미에는 "우리 조정이 상고에 자주 대군을 일으켜 국가 비용을 많이 소모했음에도 융(戎)이 크게 패배하지 않았다. 사카모토 데모레마로(坂面伝母礼麻呂)가 항복을 청하고, 널리 육군(六郡)의 모든 융을 복속시켜 홀로 만대의 아름다운 이름을 남겼으니, 곧 이는 북천의 화현(化現)이자 희대의 명장이다"라고 기록되어 있습니다. 여기서 '사카모토 데모레마로'는 '사카노우에노 다무라마로'로 해석되며, 비사문천이 북천·북방의 수호신으로 여겨지므로 '북천의 화현'은 비사문천의 화신으로 해석됩니다. 이는 전구년 전쟁에서 미나모토노 요리요시의 활약과 공적을 비사문천의 화신인 다무라마로와 동등하게 놓아 요리요시를 칭찬하려는 의도를 엿볼 수 있습니다.

1126년 '간잔 주손지(中尊寺) 금은니교행일체경장별당직사'에 "후지와라노 기요히라 아손, 슌케이(俊慶), 가네키요 사네(金清廉), 사카노우에노 스에타카(坂上季隆)"가 기록되어 있어, 오슈 후지와라 씨 정청의 일원으로서 사카노우에 성을 사용하는 인물이 있었음이 확인됩니다. 비사문천 신앙이 오슈 후지와라 씨의 정청인 히라이즈미에 확산되면서 "대장군(사카노우에노 다무라마로 공)은 신이며, 그 본지수적(本地垂迹)을 비사문님으로 여기는 다무라 신앙 발상의 영지"를 칭하는 다쓰코쿠 이와 비사문당(達谷窟毘沙門堂) 전설 창출에 영향을 미쳤습니다. 오슈 후지와라 씨에 의해 번성했던 히라이즈미 시대에 다무라마로에게 악로왕(悪路王) 전설이 부회(付会)되어 『아즈마카가미』에 기록되었습니다.

또한, 다무라마로는 '사카케 호켄'(坂家宝剣)이라는 황실 수호의 보검과 관련이 있는데, 이는 황위 계승의 상징으로 여겨졌습니다. 가마쿠라 시대에는 고후카쿠사 천황과 가메야마 천황이 차기 치텐(治天)이 되기 위해 다투었으나, 고사가 천황으로부터 가메야마 천황에게 계승되었습니다. 이 조치에 오미야인(大宮院)도 관여했던 것으로 보이며, 고후카쿠사 천황의 불만은 "여원의 원망스러운 일"이라며 가라앉지 않았습니다. 이를 알게 된 싯켄(執権) 호조 도키무네는 고후카쿠사 천황에게 동정하여 후에 가마쿠라 막부의 개입을 초래하게 됩니다.

효고현 가토시의 반슈 기요미즈데라에는 보도(宝刀) '소하야'(騒速)가 전해져 내려오는데, 사찰 전설에 따르면 깊이 귀의했던 다무라마로의 패도(佩刀)와 부검(副剣)이라고 합니다. 이 세 자루의 검은 직도(直刀)에서 만도(湾刀)로 변천하는 과정에 있으며, 약간의 반사가 있어 일본도가 출현하기 직전의 모습을 간직한 유세품으로서 매우 귀중한 사례로 여겨집니다. 병장(兵仗)의 대도(大刀)로 생각되며, 소하야에는 예로부터 스즈카 산의 오타케마루나 무쓰의 다카마루(高丸)를 토벌했다는 소하야노츠루기(ソハヤノツルギ)의 일화가 가탁되어 있었습니다.

7. 후대 평가와 영향

사카노우에노 다무라마로는 일본 역사에서 뛰어난 무인으로 존경받았으며, 그의 업적과 인물상은 후대에 걸쳐 다양한 형태로 평가되고 재해석되었습니다. 그의 영향은 전설, 민담, 그리고 여러 예술 작품에 깊이 스며들어 일본 문화에 중요한 유산을 남겼습니다.

7.1. 역사적 평가

헤이안 시대를 통틀어 다무라마로는 뛰어난 무인으로 존경받았으며, 후대에 다양한 전설을 낳았습니다. 학문의 스가와라노 미치자네와 무예의 사카노우에노 다무라마로는 문무의 상징적인 존재로 여겨졌습니다.

『료운슈』에는 오노노 미네모리(小野岑守)가 지은 "우에 다이쇼군 고 사카노우에노 숙녜를 애도하며 지은 어제(御製)에 화(和)하다"라는 한시 한 수가 수록되어 있습니다. 중세 문학에서는 후지와라노 도시히토, 후지와라노 야스마사, 미나모토노 요리미쓰와 함께 중세의 전설적인 무인 4인방 중 한 명으로 소개되었습니다. 1557년, 우에스기 겐신은 다무라마로의 이름을 언급하며 고스가 산(小菅山)에 전승 기원문을 봉납했습니다.

제일고등학교 (구제)(현 도쿄 대학 교양학부의 전신)에서는 학생 훈육 목적으로 윤리 강당 정면에 문인의 대표로 미치자네의 초상화와 함께 무인의 대표로 다무라마로의 초상화를 걸어두었습니다.

1887년 7월 29일, 마쓰카타 마사요시 대장대신이 이토 히로부미 총리대신에게 각의 청의(閣議請議) 공문서를 제출했고, 같은 해 9월 19일에 "대장대신 청의 교환 은권 물표 도안에 관한 건"이 재가되면서 개조 교환 은권으로서 200엔, 100엔, 50엔, 20엔, 10엔, 5엔, 1엔 지폐 7종을 발행할 예정이었습니다. 이때 초상으로는 야마토타케루노 미코토, 다케우치노 스쿠네, 후지와라노 가마타리, 쇼토쿠 태자, 와케노 기요마로, 사카노우에노 다무라마로, 스가와라노 미치자네 등 7명이 선정되었고, 천황의 상징인 '국장(菊章)'을 그릴 예정이었습니다. 을(乙) 5엔권 대신 새로운 5엔권의 초상으로 다무라마로가 내정되었고, 이소베 주이치(磯部忠一) 공예관이 그리기로 하여 1915년 1월에는 디자인 시안 콘티 그림이 완성되었습니다. 그러나 갑자기 병(丙) 5엔권의 다무라마로 초상 도안 채용이 중단되고, 대신 다케우치노 스쿠네의 초상화가 사용되게 되었습니다. 그 이유는 불분명하지만, 당시 일반에 소문으로는 무인으로서 황실에 크게 공헌한 것은 사실이나, 다무라마로가 귀화인 가문의 후손이었기 때문이라는 설이 유력합니다. 이후 다무라마로의 초상화는 지폐 후보에 다시 오르지 못했으며, 1887년에 결정된 7명의 지폐 후보자 중 유일하게 지폐나 은행권에 등장하지 못하고 전후 GHQ의 초상화 추방 명령을 맞게 되었습니다.

7.2. 전설과 민담

사카노우에노 다무라마로는 민간 전승(포크로어)의 가상의 영웅으로도 등장합니다. 미에현과 시가현에 걸쳐 있는 스즈카 고개(鈴鹿峠) 일대에는 다무라마로의 스즈카 산 오니(鬼) 퇴치 발자취가 많이 남아 있습니다. 미에현 가메야시의 가타야마 신사(片山神社)는 에도 시대에 간행된 『이세 참궁 명소도회』(伊勢参宮名所図会) 「스즈카 산」에서 스즈카 고개의 거울 바위를 사이에 두고 이세 쪽에 스즈카 신사, 오미 쪽에 다무라 묘진(田村明神)이 그려져 있습니다. 교토와 단바국의 경계에 위치한 아타고산의 쇼군 지장보살(勝軍地蔵菩薩)처럼, 스즈카 산에 다무라 장군을 모심으로써 쇼군 지장으로 여기고, 스즈카 곤겐(鈴鹿権現)과 한 쌍을 이룬 사이노카미(塞の神) 신앙이 예로부터 존재했습니다.

시가현 고카시에는 스즈카 산의 악귀를 평정한 다무라마로가 남은 화살을 쏘며 "이 화살의 공덕으로 만백성의 재앙을 막으리라. 화살이 떨어진 곳에 나를 모시라"고 말했다 하여 화살이 떨어진 곳에 본전을 세웠다는 다무라 신사, 십일면관세음보살 석상을 모시고 귀신 퇴치를 기원했던 기타무키 이와야 십일면관음(北向岩屋十一面観音), 토벌한 오타케마루를 정성껏 매장했다는 목 무덤이 남아 있는 젠쇼지(善勝寺), 스즈카 산 산적 퇴치의 보은을 위해 당우를 건립하고 비사문천을 모셨다는 이치이노데라(櫟野寺)가 있습니다. 효고현 가토시의 반슈 기요미즈데라에는 성자 대비관음(大悲観音)의 영험으로 스즈카 산 귀신 퇴치를 이룬 보답으로 패도(佩刀) '소하야'와 부검(副剣) 2자루를 봉납했다고 전해집니다.

[[File:Kuniyoshi Tsuchiyama.jpg|thumb|right|우타가와 구니요시 작 『[[도카이도 53역 (우타가와 구니요시)|도카이도 오십삼대 쓰치야마』 (왼쪽부터 스즈카 산의 오니신, 스즈카 고젠, 스즈카 고젠의 인도로 오타케마루를 죽이는 사카노우에노 다무라마로)]]

도호쿠 지방에서는 이와테현, 미야기현, 후쿠시마현을 중심으로 다수의 전설이 분포합니다. 대부분은 다무라마로가 관음 등 특정 신불의 가호로 에미시 정벌이나 오니 퇴치를 이루고, 이에 감사하며 그 사찰을 건립했다는 내용입니다. 이 전설들은 다무라마로가 실제로는 가지 않았을 것으로 보이는 지역(예: 아오모리현 등)에도 분포하지만, 교토의 기요미즈데라를 제외하고는 거의 대부분이 후대에 부회(付会)된 것으로 보입니다. 이 외에도 다무라마로가 발견한 온천, 다무라마로가 쉬었던 돌 등 다양한 물건이나 장소에 그의 이름이 붙여져 있습니다.

도호쿠 지방 외에도 간토 지방, 주부 지방, 기나이, 주고쿠 지방에까지 이 전설이 퍼져 있습니다. 연기나 전설을 가진 주요 사찰로는 이바라키현 가시마시 가시마 신궁, 나카시마시 조구지(上宮寺), 시로사토마치 시모노다쓰코쿠 이와(下野達谷窟), 도치기현 야이타시 고하타 신사(木幡神社), 쇼군즈카, 나스카라스야마시 호시미야 신사(星宮神社), 니가타현 도카마치시 마쓰오 신사(松苧神社), 오타와라시 나스 신사(那須神社), 군마현 미쿠니 고개(三国峠) 다무라 신사, 사이타마현 히가시마쓰야마시 쇼보지(正法寺, 이와도노 관음), 나가노현 아즈미노시 아리아케 산 (아즈미노시), 나가노시 마쓰시로마치 사이조 기요미즈데라(松代町西条清水寺), 와카호 호시나 기요미즈데라(若穂保科清水寺), 스와시 스와 대사, 야마나시현 후지 요시다시 후지 산 시타미야 고무로 아사마 신사(冨士山下宮小室浅間神社), 시즈오카현 하마마쓰시 이와미즈데라(岩水寺)와 아리타마 신사(有玉神社), 오카야마현 구라시키시 고지마 유가 신사 본궁(由加神社本宮) 등이 꼽힙니다.

이처럼 후대에 다무라마로에 얽힌 전설이 각지에 만들어져 다양한 이야기를 낳았습니다. 무로마치 시대 초기, 제아미가 지은 것으로 알려진 승수라 세 편 중 하나인 노(能) 『다무라』가 성립되어, 기요미즈데라의 연기와 함께 다무라마로가 이세국(勢州) 스즈카의 악마를 진압했다고 전해집니다. 무로마치 시대 중기부터 후기에 걸쳐 성립된 오토기조시(お伽草子) 『스즈카노소시』(鈴鹿の草子)나 무로마치 시대 이야기 『다무라노소시』(田村の草子) 등에서는 다무라마로와 진수부 장군 후지와라노 도시히토의 융합, 그리고 스즈카 고젠(다테에보시)의 전설이 차용되어 오미국(近江国)의 악사(悪事) 다카마루(高丸)나 스즈카 산의 오타케마루를 토벌하는 이야기가 됩니다. 이들은 에도 시대 도호쿠 지방에 전해져 오쿠조루리의 대표적 공연 작품인 『다무라 삼대기』(田村三代記)로 구전되었습니다.

7.3. 관련 작품과 문화적 재해석

다무라마로는 소설, 드라마, 만화, 노(能) 등 다양한 후대 창작물의 주제가 되어 그의 이미지가 재해석되었습니다.

- 소설:

- 『무쓰 갑주기』(陸奥甲冑記) - 사와다 후지코 저. 1981년. 제3회 요시카와 에이지 문학 신인상 수상.

- 『화한』(火怨) - 다카하시 가쓰히코 저. 1999년. 아테루이와 사카노우에노 다무라마로의 전투를 아테루이와 에미시족의 시각에서 그려냈습니다. 제34회 요시카와 에이지 문학상 수상.

- 『블랙 투 더 퓨처 사카노우에노 다무라마로 전』(ブラック・トゥ・ザ・フューチャー 坂上田村麻呂伝) - 사코우 레이(左高例) 저, 야쓰모리 가나(八つ森佳) 그림. 2017년. KADOKAWA.

- 텔레비전 드라마:

- 『화한: 북쪽의 영웅 아테루이 전』(火怨・北の英雄 アテルイ伝, 2013년, NHK BS 시대극, 배우: 다카시마 마사히로)

- 만화:

- 『다무라마로 씨』(たむらまろさん) - 유키무라(ユキム라) 저. B's-LOG COMICS 연재.

아오모리현의 유명한 아오모리 네부타 마쓰리와 미야기현 센다이시에서 열리는 다나바타 축제는 매년 300만 명 이상이 방문하며, 과거에는 사카노우에노 다무라마로의 동북 정벌 캠페인에서 기원했다고 전해졌습니다. 이 축제에는 거대한 조명 종이 등롱이 등장하는데, 아오모리 시의 네부타 등롱은 다무라마로가 언덕 꼭대기에 거대한 등롱을 두어 호기심 많은 에미시족이 접근했을 때 그들을 붙잡아 복종시켰다는 혁신적인 전략에서 비롯되었다는 전설에 기원합니다. 1990년대 중반까지는 축제에서 가장 좋은 등롱에게 '다무라마로 상'이 수여되기도 했습니다. 그러나 다무라마로가 이와테현보다 북쪽으로 가지 않았다는 역사적 기록이 없기 때문에, 현재는 이러한 연관성을 부정하는 견해가 많으며, 최고상 명칭도 '네부타 대상'으로 변경되었습니다.

8. 가족 관계

사카노우에노 다무라마로의 가족은 그의 사회적 지위와 후손들의 활동을 통해 중요한 역할을 했습니다. 그의 가문은 무인의 명성을 이어나가며 여러 분야에서 활약했습니다.

다무라마로의 아버지는 사카노우에노 가리타마로였고, 어머니는 불명입니다. 다만, 그의 형제로는 사카노우에노 이시쓰마로, 사카노우에노 히로히토, 사카노우에노 다카누시, 사카노우에노 나오유미, 사카노우에노 다카카이, 사카노우에노 오유미 등이 있었으며, 누이로는 사카노우에노 마타코 (간무 천황의 후궁 부인)와 사카노우에노 도코 (후지와라노 우치마로의 부인)가 있었습니다.

그의 부인은 미요시노 다카코(三善高子)로, 미요시노 기요쓰구(三善清継)의 딸입니다. 슬하에 여러 자녀를 두었는데, 아들로는 사카노우에노 오노, 사카노우에노 히로노, 사카노우에노 조노, 사카노우에노 마사노, 사카노우에노 시게노, 사카노우에노 쓰구노, 사카노우에노 쓰구오, 사카노우에노 히로오, 사카노우에노 다카오, 사카노우에노 다카오카, 사카노우에노 다카미치 등이 있습니다. 딸로는 사카노우에노 하루코가 있었는데, 그녀는 간무 천황의 비(妃)가 되어 가도이 친왕을 낳았으며, 이 가도이 친왕의 혈통은 세이와 겐지와 그 분파로 이어집니다. 또한, 후지와라노 아리자타(藤原有方)의 어머니이자 후지와라노 미모리(藤原三守)의 부인인 딸도 있었습니다.

가독(家督)은 맏아들 오노가 이었으나 일찍 사망했고, 이어 히로노가 계승했으나 그 또한 일찍 사망하여 조노가 뒤를 이었습니다. 다무라마로류(流) 중에서도 오노계, 히로노계, 조노계의 세 계통을 '사카노우에 본가'라고 부릅니다. 시게노, 쓰구노, 쓰구오, 다카오, 다카오카는 『사카노우에 씨 계도』에만 등장하며, 지방에 살면서 후대의 무사들처럼 자(字, 예를 들어 시게노는 '아다치 고로'를 칭함)를 사용하며 지방에 토착했던 것으로 보아 후대에 덧붙여졌을 가능성도 있습니다.

그의 후손들은 무문(武門)의 가문으로서 무쓰노카미나 무쓰노스케, 진수부장군이나 진수부 부장군 등 무쓰국의 고관을 많이 배출했습니다. 또한 기요미즈데라 벳토(別当), 우효에노카미(右兵衛督), 야마토노카미(大和守), 명법박사(明法博士), 좌에몬 다이이(左衛門大尉), 게비이시 다이이(大尉) 등을 세습했습니다.

『속군서류종』 사카노우에 계도에 따르면, 무쓰곤노 쇼조(陸奥権少掾) 사카노우에노 요리토오(坂上頼遠)는 후지와라노 히데사토의 손자 후지와라노 지요키요(藤原千清)의 양자가 되었다고 합니다. 무쓰국의 다무라군은 다무라마로를 시조로 하는 다무라 씨가 영유했다고 전해지지만, 우쓰노미야 시오키에 의해 한때 단절되었습니다. 에도 시대에는 다무라 기요아키(田村清顕)의 딸이자 다테 마사무네의 부인인 아이히메의 유언에 따라 다테 다다무네의 셋째 아들 무네요시(宗良)가 다무라 무네요시를 칭하며 가문을 재건했습니다. 다무라 씨는 막부 말기까지 이치노세키 번을 영유했고, 메이지 시대 이후에는 화족령(華族令)에 의해 자작(子爵)에 봉해졌습니다.

와카(和歌), 문학 연구, 법학 연구에서도 명성을 떨친 후손들이 있습니다. 삼십육가선 중 한 명인 사카노우에노 고레노리, '나시쓰보노 고닌'(梨壺の五人) 중 한 명인 사카노우에노 모치키, 『호소시요쇼』(法曹至要抄)의 주 저자인 사카노우에노 아키카네 등이 있습니다.

미나모토노 미쓰나카로부터 셋쓰노스케(摂津介)에 임명된 사카노우에노 요리쓰구(坂上頼次)를 초대 야마모토쇼시(山本荘司)로 삼는 야마모토 사카노우에 씨에서는 센고쿠 시대 무장 사카노우에노 요리야스(坂上頼泰)나 이마데가와 가문(今出川家) 제다부 야마모토 가문(마치구치 가문)을 배출했습니다.

4남 마사노의 5세손인 사카노우에노 마사토(坂上正任)는 가와치국에서 셋쓰국 도시마군으로 이주하여 영주가 되었습니다. 그러나 마사토를 시조로 하는 이케다 사카노우에 씨는 남북조 시대에 이케지 씨와 함께 남조 측에 가담하여 몰락했습니다.

810년 11월 23일에 다치바나노 가치코, 다지히노 다카코, 후지와라노 오나쓰와 함께 서위(叙位)를 받은 사카노우에노 미이코(坂上御井子)는 사가 천황의 후비로 여겨집니다. 보가 도시오(宝賀寿男)는 미이코에 대해, 사카노우에 씨 계도에는 보이지 않지만, 다무라마로에게는 두 명의 여자가 있었다는 것이 『백가계도고』(百家系図稿) 수록 계도에 보이며, 육국사의 기사를 통해 미이코가 다무라마로의 자녀일 가능성을 추측했습니다.

9. 연보

{| class="wikitable" width="100%"

|-

! 일본 연호 !! 서력 !! 날짜

(구력) !! 나이 !! 사정

|-

| 호키 11년 || 780년 || || 23세 || 근위 쇼겐(近衛将監)이 되다.

|-

| 엔랴쿠 4년 || 785년 || 11월 25일 || 28세 || 정6위상(正六位上)에서 종5위하(従五位下)로 관위가 오르다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 6년 || rowspan="2" | 787년 || 3월 22일 || 30세 || 내장조(内匠助)를 겸하다.

|-

| || 9월 17일 || 30세 || 근위 소장(近衛少将)이 되다.

|-

| 엔랴쿠 7년 || 788년 || 6월 26일 || 31세 || 에치고노스케(越後介)를 겸하게 되다.

|-

| 엔랴쿠 9년 || 790년 || 3월 10일 || 33세 || 에치고노카미(越後守)를 겸하다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 10년 || rowspan="2" | 791년 || 1월 18일 || 34세 || 군사와 병기의 점검을 위해 도카이도에 파견되다.

|-

| || 7월 13일 || 34세 || 정동부사(征東副使)가 되다.

|-

| 엔랴쿠 11년 || 792년 || 3월 14일 || 35세 || 종5위상으로 관위가 오르다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 12년 || rowspan="2" | 793년 || 2월 17일 || 35세 || 정동부사가 정이부사(征夷副使)로 개칭되다.

|-

| || 2월 21일 || 36세 || 전쟁을 앞두고 천황을 알현하다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 13년 || rowspan="2" | 794년 || 6월 13일 || 37세 || 사카노우에노 다무라마로 이하가 에미시를 치러 나서다.

|-

| || 10월 28일 || 37세 || 오오토모노 오토마로가 전승을 보고하다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 14년 || rowspan="2" | 795년 || 2월 7일 || 38세 || 종4위하로 오르다.

|-

| || 2월 19일 || 38세 || 목공두(木工頭)를 겸하다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 15년 || rowspan="2" | 796년 || 1월 25일 || 39세 || 무쓰 데와 아자카리(陸奥出羽按察使)와 무쓰노카미(陸奥守)를 겸하다.

|-

| || 10월 27일 || 39세 || 진수장군(鎮守将軍)을 겸하다.

|-

| 엔랴쿠 16년 || 797년 || 11월 5일 || 40세 || 세이이타이쇼군(征夷大将軍)이 되다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 17년 || rowspan="2" | 798년 || 윤5월 24일 || 41세 || 종4위상으로 관위가 오르다.

|-

| || 7월 2일 || 41세 || 교토에 기요미즈데라를 세우다.

|-

| 엔랴쿠 18년 || 799년 || 5월 || 42세 || 근위곤주장(近衛権中将)이 되다.

|-

| 엔랴쿠 19년 || 800년 || 11월 6일 || 43세 || 여러 구니(国)에 옮겨진 이부(夷俘)를 검교하다.

|-

| rowspan="5" | 엔랴쿠 20년 || rowspan="5" | 801년 || 2월 14일 || 44세 || 절도(節刀)를 하사받다.

|-

| || 9월 27일 || 44세 || 에미시의 토벌 및 항복을 보고하다.

|-

| || 10월 28일 || 44세 || 교토로 돌아와 절도를 반환하다.

|-

| || 11월 7일 || 44세 || 종3위로 오르다.

|-

| || 12월 || 44세 || 근위중장(近衛中将)이 되다.

|-

| rowspan="4" | 엔랴쿠 21년 || rowspan="4" | 802년 || 1월 9일 || 45세 || 무쓰에 이사와 성을 쌓기 위해 파견되다.

|-

| || 1월 20일 || 45세 || 도자(度者) 한 사람을 내려받다.

|-

| || 4월 15일 || 45세 || 아테루이와 모레 등 500여 명이 항복해오다.

|-

| || 7월 10일 || 45세 || 아테루이와 모레를 데리고 교토로 들어오다.

|-

| rowspan="2" | 엔랴쿠 22년 || rowspan="2" | 803년 || 3월 6일 || 46세 || 시바 성을 쌓기 위한 사신으로 파견되기에 앞서 알현하다.

|-

| || 7월 15일 || 46세 || 형부경(刑部卿)이 되다.

|-

| rowspan="4" | 엔랴쿠 23년 || rowspan="4" | 804년 || 1월 28일 || 47세 || 다시 세이이타이쇼군이 되다.

|-

| || 5월 || 47세 || 사이데라(西寺)를 짓는 공사의 장관(長官)을 겸임하다.

|-

| || 8월 7일 || 47세 || 이즈미국과 셋쓰국에 행궁지를 정하기 위해 미시마노 나쓰구(三島名継) 등과 함께 파견되다.

|-

| || 10월 8일 || 47세 || 이오이노(藺生野)의 사냥에 시종하여 사냥한 것을 바치고 면(綿) {{cvt|200|jin}}을 받다.

|-

| rowspan="3" | 엔랴쿠 24년 || rowspan="3" | 805년 || 6월 23일 || 48세 || 참의(参議)의 반열에 오르다.

|-

| || 10월 19일 || 48세 || 기요미즈데라의 땅을 하사받다.

|-

| || 11월 23일 || 48세 || 사카모토 친왕(坂本親王)의 원복(元服)하는 자리에 참석해 옷을 하사받다.

|-

| rowspan="5" | 다이토 원년 || rowspan="5" | 806년 || 3월 17일 || 49세 || 간무 천황 붕어에 슬퍼하는 황태자를 부축하여 내려오다.

|-

| || 4월 1일 || 49세 || 후지와라노 오토모(藤原雄友)를 따라 간무 천황을 애도하는 뇌(誄)를 바치다.

|-

| || 4월 18일 || 49세 || 주나곤(中納言)이 되다.

|-

| || 4월 21일 || 49세 || 중위대장(中衛大将)을 겸하다.

|-

| || 10월 12일 || 49세 || 무쓰 데와에 임시로 군지(郡司)와 군의(軍毅)를 임명할 것을 청하여 허락받다.

|-

| rowspan="3" | 다이토 2년 || rowspan="3" | 807년 || 4월 22일 || 50세 || 우근위대장(右近衛大将)이 되다.

|-

| || 8월 14일 || 50세 || 시종(侍従)을 겸하다.

|-

| || 11월 16일 || 50세 || 병부경(兵部卿)을 겸하게 되다.

|-

| 다이토 4년 || 809년 || 3월 30일 || 52세 || 정3위(正三位)가 되다.

|-

| rowspan="4" | 고닌 원년 || rowspan="4" | 810년 || 9월 6일 || 53세 || 헤이조쿄의 조궁사(造京使)가 되다.

|-

| || 9월 10일 || 53세 || 다이나곤(大納言)이 되다.

|-

| || 9월 11일 || 53세 || 구스코의 변을 진압하기 위해 출격하다. 다음날 상황의 동국행이 저지되고, 난은 종결되다.

|-

| || 10월 5일 || 53세 || 기요미즈데라에 인(印)을 내리다.

|-

| rowspan="5" | 고닌 2년 || rowspan="5" | 811년 || 1월 17일 || 54세 || 손자 가도이 친왕(葛井親王)의 활 쏘는 기예를 칭찬하다.

|-

| || 1월 20일 || 54세 || 발해 사신을 조집원(朝集院)에서 맞아 잔치를 열다.

|-

| || 5월 23일 || 54세 || 야마시로국 구리타(粟田) 별택(別宅)에서 사망하다.

|-

| || 5월 27일 || || 야마시로국 우지군 시치조구리타니시리(七條咋田西里) 구리스무라(栗栖村)에 묻히다. 종2위에 추증되다.

|-

| || 10월 17일 || || 묘를 쓸 땅으로 {{cvt|3|chō}}을 받다.

|}

10. 함께 보기

- 아테루이

- 구스코의 변

- 오타케마루

- 스즈카 고젠

- 시즈카 노보루

- 헤이안쿄

- 세이이타이쇼군