1. 배경

무령왕의 출생 연도, 이름, 부모 및 출생지에 대해서는 여러 역사 기록 간에 상반된 내용이 전해진다.

1.1. 출생과 부모

무령왕의 본명은 지석에 따르면 사마(斯麻) 또는 융(隆)으로 기록되어 있으며, 출생 연도는 462년으로 확인된다. 그러나 그의 부모와 출생지에 대해서는 여러 기록이 서로 다르게 전한다.

《삼국사기》와 《삼국유사》는 무령왕을 제24대 동성왕의 둘째 아들로 기록한다. 반면, 중국의 역사서인 《양서》는 그를 여씨(餘氏) 성에 융(隆)이라는 이름을 가진 인물로 소개하며, 백제를 다시 강한 국가로 만들었다고 서술한다. 일본의 역사서인 《일본서기》는 무령왕의 출생을 461년 6월 25일로 기록하고, 그를 제21대 개로왕의 아들로 설명한다. 또한 《일본서기》는 개로왕의 동생인 곤지가 무령왕의 어머니와 함께 일본으로 건너갔으며, 이들이 배를 타고 일본의 작은 섬을 지나던 중 무령왕이 태어났다고 전한다. 이 때문에 그는 일본 기록에서 섬에서 태어난 아이라는 의미로 嶋君시마키시일본어 또는 斯麻王시마왕일본어이라 불렸다고 한다.

특히 《일본서기》 제16권 무열 4년조에는 개로왕이 임신한 후궁을 동생 곤지에게 주어 왜로 보냈는데, 461년 규슈 쓰쿠시(築紫)의 각라도(各羅島, 현 가카라시마)에 도달할 즈음 사내아이를 낳았고, 이 아이가 무령왕이라는 내용이 실려 있다. 《일본서기》 제14권 웅략기 5년조에 따르면 백제인들은 이 섬을 '주도(主島)' 또는 '임금의 섬'이라고 불렀다고 한다. 지석의 기록과 《일본서기》의 내용이 섬에서 태어났음을 일치시키고 있다.

《일본서기》의 백제신찬(百済新撰)과 《송서》에는 무령왕이 개로왕의 아들로 기록되어 있으나, 《삼국사기》와 《삼국유사》에는 동성왕의 아들로 기록되어 있어 차이가 있다. 특히 무령왕릉에서 발견된 지석의 기록을 바탕으로 동성왕과 무령왕의 나이가 비슷한 것으로 추정되면서, 무령왕이 동성왕의 이복형일 가능성도 제기되고 있다. 이는 백제 왕위 계승의 정통성 문제와 관련하여 여러 학설이 존재하는 부분이다.

1.2. 초기 생애

무령왕의 초기 생애에 대한 구체적인 정보는 많이 알려져 있지 않다. 다만 《삼국사기》에 따르면 그는 키가 8척 (약 190cm)으로 추정되며, 이목구비가 수려하고 성격이 관대했다고 기록되어 있다. 일부 역사학자들은 무령왕이 백제로 돌아와 즉위하기 전 일본의 야마토 지역에서 '부왕(武王)'이라는 이름으로 통치했을 가능성도 제기한다.

2. 재위 기간

무령왕은 501년에 즉위하여 523년까지 23년간 백제를 통치하며 혼란스러웠던 국가를 재건하고 안정시키는 데 크게 기여했다. 그의 통치 기간 동안 백제는 군사적 역량을 강화하고, 적극적인 외교 정책을 펼치며, 내부적으로는 중앙 집권화를 추진했다.

2.1. 즉위

무령왕은 501년 12월, 선왕인 동성왕이 위사좌평 백가의 계략으로 암살당한 직후 왕위에 올랐다. 《일본서기》에 따르면 동성왕이 왜의 사신에게 무례하게 굴어 귀족들의 반감을 샀고, 이를 빌미로 동성왕이 암살되고 사마(무령왕)가 추대되었다고 전한다. 즉위 후 무령왕은 반란 세력인 백가 진압에 나섰다. 501년 정월, 백가는 가림성에 근거하여 저항했으나, 무령왕은 군사를 거느리고 우두성에 이르러 한솔 해명에게 백가 토벌을 명했다. 백가는 결국 항복했으나 왕은 그의 목을 베어 백강(白江)에 던져버림으로써 반란을 단호하게 진압하고 왕권을 확고히 했다.

2.2. 군사 활동

무령왕은 재위 기간 동안 고구려, 말갈 등 주변 국가와의 전쟁에서 백제를 성공적으로 방어하고 영토를 확장했다.

- 501년**: 동성왕 암살 후, 그 해 11월에 고구려의 변경을 침공하려 했으나 실패했다.

- 503년**: 가을 9월에 고목성에 쳐들어온 말갈족을 성공적으로 막아냈다. 같은 해 겨울 11월에는 달솔 우영을 보내 고구려의 수곡성을 기습 공격했다.

- 507년**: 고구려의 지시를 받은 말갈족이 다시 고목성을 공격하자, 백제는 남쪽에 두 개의 책(柵)을 세우고 장령성을 쌓아 방어 태세를 강화했다.

- 512년**: 고구려가 가불성과 원산성을 함락시키자, 무령왕은 직접 3,000명의 군사를 이끌고 위천 북쪽으로 진출하여 고구려군을 격파하고 빼앗긴 성을 되찾았다.

- 523년**: 좌평 인우와 달솔 사오에게 명령하여 쌍현성을 쌓게 함으로써 북방 방어선을 더욱 굳건히 했다.

이러한 군사 활동을 통해 무령왕은 고구려와의 세력 균형을 이루었을 뿐만 아니라, 가야 지역을 공략하여 임실, 남원 방면에서 내륙으로 동진하여 섬진강 일대를 확보하고 경상남도 서해안으로 진출했다. 새로 확보한 지역에는 군령과 성주를 파견하여 통치를 강화했다.

2.3. 외교 정책

무령왕은 활발한 외교 활동을 통해 백제의 위상을 높이고 안정적인 국제 관계를 구축했다.

- 중국 (양나라)**: 무령왕 재위 기간 동안 중국과 백제 간의 교류와 무역이 크게 증가했다. 512년에는 새로 건립된 양나라에 백제 최초의 사절단을 파견했다. 521년에는 두 번째 사절단을 보내 고구려에 대한 여러 승전을 보고했다. 이에 양나라 황제는 무령왕에게 "영동대장군(寧東大將軍)"과 "백제왕"이라는 작호를 하사했다. 이러한 작호는 무령왕릉에서 발견된 묘지석에도 새겨져 있어 역사적 사실임을 증명한다.

- 일본**: 503년에는 인물화상경을 일본의 천황에게 보냈고, 513년에는 오경박사 단양이를, 516년에는 고안무를 일본에 파견하여 백제의 선진 문화를 전파했다. 특히 505년에는 사아군을 일본에 정치적 인질로 보내는 등 외교적 교류를 이어갔다. 이 시기 일본에서도 백제에 파견된 인물들이 있었으며, 이는 후에 왜계백제관료의 등장을 가져왔다.

2.4. 통치 및 개혁

무령왕은 즉위 초 동성왕을 살해한 귀족들의 반대에도 불구하고 강력한 왕권 강화 정책을 추진했다. 《양서》의 백제전에 따르면 22개로 운영되던 백제의 지방 행정 조직인 담로를 왕족이 통치하도록 하여 중앙 집권화를 강화했다. 왕족들이 담로를 다스림으로써 토목 공사에 필요한 노동력을 강제 동원할 수 있었고, 이는 왕권의 강화와 왕족 세력의 확대로 이어졌다. 또한 좌평제를 개편하여 귀족 세력을 서열화하고 국정을 분담시킴으로써 신·구 세력을 효과적으로 통제했다. 이를 통해 직책이 없는 신하도 등장하여 관료 체계가 더욱 정비되었다.

2.4.1. 인물화상경

스다하치만 신사(隅田八幡神社)에 소장된 일본의 국보 「인물화상경(人物畵像鏡)」의 명문에는 다음과 같은 글이 있다.

"癸未年八月日十大王年男弟王在意柴沙加宮時斯麻念長寿遣開中費直穢人今州利二人等取白上同二百旱作此竟. (계미년(503년) 8월 10일 대왕의 연간에 남동생인 왕을 위하여 인판궁(忍坂宮)에 있을 때 사마(斯麻; 무령왕)께서 아우님의 장수를 염원하여 보내주는 것이다. 개중비직과 예인 금주리 등 두 사람을 보내어 최고급 구리쇠 200한으로 이 거울을 만들었도다.)" 이 내용은 김운회에 의해 번역되었다.

3. 유산

무령왕은 재위 기간 동안 백제의 국력을 회복시키고 안정적인 기반을 마련함으로써 중흥의 초석을 다진 왕으로 평가받는다. 그의 치세는 고구려의 남진 정책으로 인해 혼란스러웠던 백제를 안정시키고 대외적으로도 영향력을 확대하는 데 결정적인 역할을 했다.

3.1. 무령왕릉

1971년 충청남도 공주시 송산리 고분군에서 무령왕릉이 발굴되었다. 이는 무령왕과 그의 왕비가 함께 묻힌 합장묘이며, 지석이 발견됨으로써 백제 왕릉 중 유일하게 주인이 확인된 왕릉이다. 무령왕릉 지석에는 "영동대장군 백제 사마왕은 나이가 62세인 계묘년 5월 병술일 초하루 7일 임진일에 돌아가셨다. 을사년 8월 계유일 초하루 12일 갑신일에 등관에 있는 대묘에 안장하였다"라고 기록되어 있어, 왕의 정확한 생몰년과 함께 2년 뒤에 현재 위치로 이장되었음이 밝혀졌다.

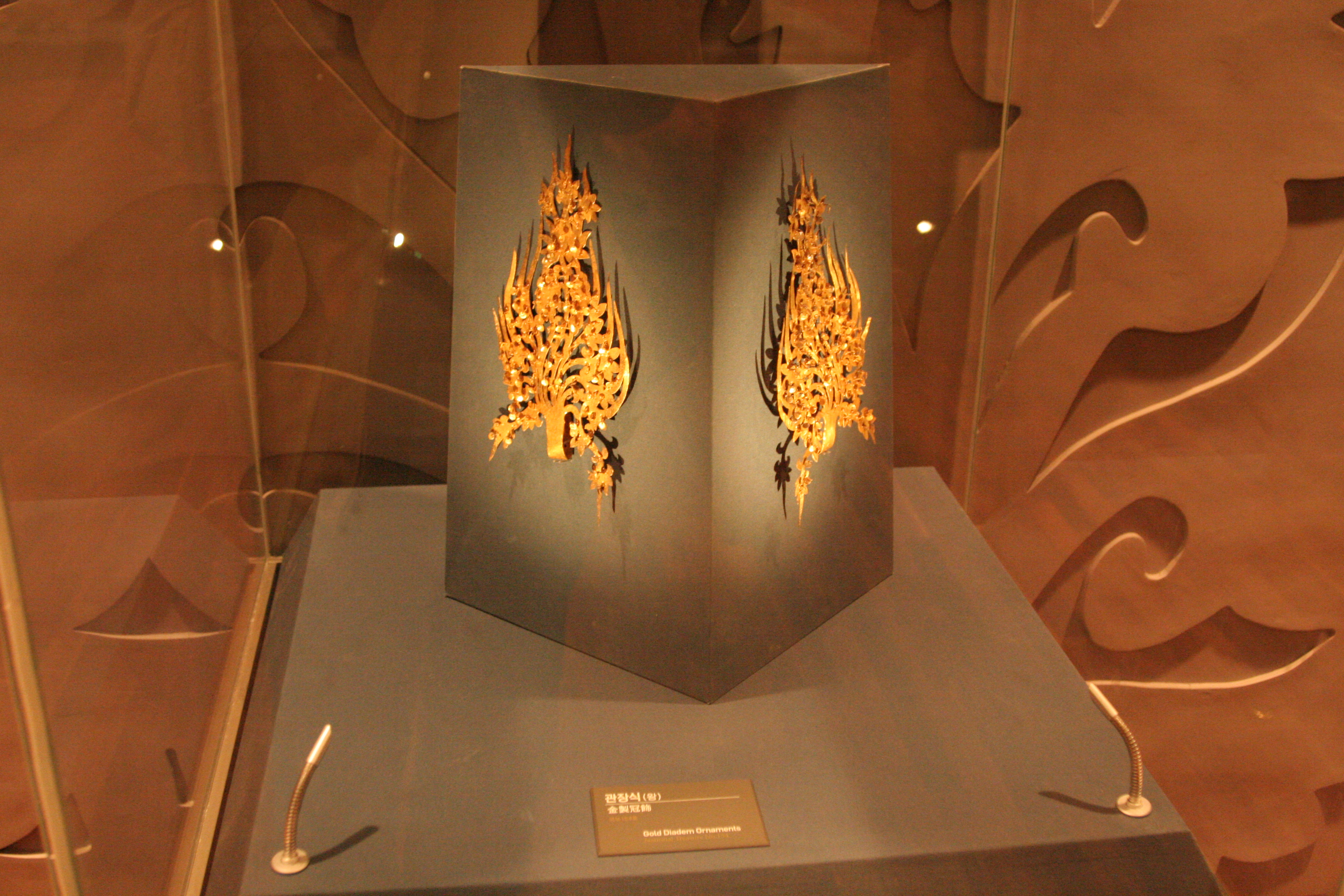

무령왕릉에서는 왕의 금제관식, 왕비의 금제관식, 금제심엽형이식(귀걸이), 금제뒤꽂이, 은제팔찌, 청동신수경, 석수 등 약 2,900여 점에 달하는 화려한 유물들이 출토되었다. 특히 관재(棺材)로 사용된 나무가 일본에만 자생하는 고야마키로 밝혀져 당시 백제와 일본 간의 활발한 교류를 엿볼 수 있다.

3.2. 역사적 평가

무령왕은 고구려의 침략으로 쇠퇴했던 백제의 국력을 회복하고 사회 안정을 이루는 데 큰 공을 세웠다는 평가를 받는다. 그는 강력한 군사력을 바탕으로 고구려와 말갈의 침략을 격퇴하고, 지방 통치 체제인 담로를 정비하여 중앙 집권화를 강화했다. 또한 중국 및 일본과의 활발한 외교를 통해 백제의 국제적 위상을 높였다. 이러한 업적은 이후 그의 아들인 성왕 대에 백제가 중흥을 맞이하는 기반이 되었다.

3.3. 일본 왕실과의 관계

무령왕의 후손과 일본 왕실 간의 역사적 연관성은 여러 기록과 현대의 발언을 통해 주목받고 있다. 《속일본기》에는 환무 천황의 생모인 다카노노 니이가사가 무령왕의 먼 후손인 와씨(和氏) 출신이라는 기록이 있다. 그녀는 무령왕의 아들 순타태자의 후손으로 알려져 있다. 순타태자는 513년 일본에서 사망했다.

2001년, 당시 일본 천황 아키히토는 기자들에게 "나 자신은 한국과 인연을 느끼고 있다. 《일본서기》에 간무 천황의 어머니가 백제 무령왕의 자손이라고 기록되어 있기 때문이다"라고 발언했다. 이는 일본 천황이 공식적으로 한국과의 혈연 관계를 언급한 최초의 사례이다. 다만, 무령왕의 사망 연대(523년)와 순타태자의 사망 연대(513년경) 그리고 다카노노 니이가사의 출생 추정 연대(720년경) 사이에 약 200년의 간격이 있어, 실제 혈연 관계의 직접성에 대해서는 학계에서 다양한 견해가 존재한다.

4. 가족

무령왕의 가족 관계는 기록에 따라 다소 차이가 있다.

- 아버지**: 《삼국사기》와 《삼국유사》에 따르면 동성왕이다. 그러나 《일본서기》와 《속일본기》는 그를 개로왕의 동생인 곤지의 아들로 보며, 동성왕은 무령왕의 이복형이라고 기록한다.

- 어머니**: 이름은 전해지지 않으나, 《일본서기》에 따르면 개로왕의 후궁이었다.

- 왕비**: 이름은 알려져 있지 않으나 무령왕릉에 함께 합장되었다. 한국의 일부 학자들은 당시 왜국에서 성장한 백제 왕자들(전지왕, 곤지왕, 동성왕, 무령왕)의 왕비가 왜인이었을 가능성도 제기한다.

- 아들**:

- 제26대 국왕 **성왕**: 본명은 부여 명(明) 또는 명농(明禯)이다. 무령왕 사후 왕위를 계승했다.

- 순타태자**: 본명은 부여 순타(淳陀)이다. 513년 일본에서 사망했다. 일부 학설에서는 순타태자가 원래 무령왕의 태자였으나 일본에서 요절하여 성왕이 대신 태자가 되었다고 본다. 순타태자는 일본의 야마토노후히토 씨의 조상이 되었다고 전해진다.

- 사아군(斯我君)**: 본명은 부여 사아(斯我)이다. 505년 일본 무열 천황에게 정치적 인질로 보내졌다.

4.1. 《삼국사기》, 《삼국유사》

《삼국사기》와 《삼국유사》에 따르면, 무령왕의 아버지는 동성왕이며, 무령왕은 동성왕의 아들인 성왕의 아버지이다. 이는 무령왕이 동성왕의 둘째 아들이라고 명시된 기록을 따른 것이다.

4.2. 《일본서기》설

《일본서기》의 기록에 따르면, 무령왕은 개로왕의 동생인 곤지의 아들이며, 동성왕은 무령왕의 이복형제로 전해진다. 무령왕에게는 순타태자와 성왕 두 아들이 있었던 것으로 기록된다.

- 제26대 국왕 **성왕**: 본명은 부여 명(明) 또는 명농(明禯)이다. 무령왕 사후 왕위를 계승했다.

5. 대중 문화

무령왕은 여러 대중 문화 작품에서 그려지고 있다.

- 텔레비전 드라마**:

- 《제왕의 딸 수백향》(MBC, 2013년~2014년): 배우 이재룡이 무령왕 역을 연기했다.

6. 관련 항목

- 무령왕릉

- 백제의 역대 국왕

- 백제

- 삼국시대

- 동성왕

- 성왕 (백제)

- 양 무제

- 아키히토 천황

- 다카노노 니이가사

- 인물화상경