1. 배경 및 정체성

나우시카아는 호메로스의 서사시 《오디세이아》에 등장하는 중요한 인물로, 신화적인 배경과 함께 그 이름에 특별한 의미를 담고 있다.

1.1. 가계 및 출신

나우시카아는 전설적인 해양 부족인 파이아케스족이 사는 스케리아 섬의 공주이다. 그녀의 아버지는 파이아케스족의 현명한 왕 알키노오스이며, 어머니는 왕비 아레테이다. 아레테 왕비는 알키노오스 왕조의 실질적인 안주인이자 현명한 조언자로 알려져 있으며, 오디세우스가 스케리아 섬에 도착했을 때 그녀의 승인을 받는 것이 중요하다고 여겨졌다. 스케리아 섬은 오늘날의 코르푸섬으로 알려져 있다. 나우시카아에게는 여러 명의 오빠들이 있었다.

1.2. 이름의 어원

나우시카아(Nausicaa)라는 이름은 고대 그리스어 `Ναυσικάα고대 그리스어 (1453년 이전)` 또는 `Ναυσικᾶ고대 그리스어 (1453년 이전)`에서 유래하였다. 이 이름은 "배를 태우는 자" 또는 "배를 불태우는 자"라는 의미를 지니고 있다. 이는 고대 그리스어의 `ναῦς고대 그리스어 (1453년 이전)`('배')와 `καίω고대 그리스어 (1453년 이전)` 또는 `κάω고대 그리스어 (1453년 이전)`('불태우다')에서 파생된 것으로 해석된다.

2. 호메로스의 오디세이아에서의 역할

호메로스의 서사시 《오디세이아》에서 나우시카아는 주인공 오디세우스가 고향으로 돌아가는 여정의 중요한 전환점에서 결정적인 역할을 수행한다.

2.1. 스케리아 섬 도착

트로이아 전쟁을 마치고 고향 이타카로 돌아가던 영웅 오디세우스는 수많은 고난을 겪는다. 특히 그는 요정 칼립소에게 붙잡혀 7년 동안 머물러야 했고, 마침내 아테나 여신의 도움으로 칼립소의 섬을 탈출하지만, 폴리페모스를 눈멀게 한 것에 분노한 포세이돈의 저주로 인해 다시 거센 폭풍우를 만나 난파된다. 오디세우스는 모든 것을 잃고 알몸인 채로 전설적인 해양 부족인 파이아케스족의 땅, 스케리아 섬의 해안에 표류하게 된다.

2.2. 만남과 도움

한편, 스케리아 섬의 공주 나우시카아는 어느 날 밤 꿈에 아테나 여신이 나타나 빨래를 하러 가라고 현몽하자, 시녀들과 함께 해변으로 나간다. 그들은 빨래를 마친 후 공놀이를 하며 즐거운 시간을 보내는데, 시녀들의 떠들썩한 놀이 소리에 오디세우스는 잠에서 깨어난다. 그는 자신의 몸을 가릴 나뭇가지 하나 없이 숲에서 나와 처녀들 앞에 나타나고, 낯선 사내의 모습에 시녀들은 기겁하여 달아난다. 그러나 나우시카아 공주는 홀로 남아 침착하게 오디세우스를 대면한다.

오디세우스는 자신의 딱한 상황을 공주에게 솔직하게 설명하며 도움을 청한다. 나우시카아는 오디세우스가 평범한 사람이 아님을 직감하고, 그에게 먹을 것과 입을 옷을 건네주며 자비를 베푼다. 그녀는 오디세우스에게 자신과 함께 마을로 들어가지 말고, 먼저 왕궁으로 가서 자신의 어머니인 아레테 왕비에게 사정을 설명하라고 조언한다. 이는 아레테 왕비가 알키노오스 왕보다 더 현명하며, 그녀의 결정에 알키노오스 왕이 신뢰를 보냈기 때문이다. 오디세우스는 나우시카아의 조언을 따라 아레테 왕비에게 접근하여 그녀의 승인을 얻고, 알키노오스 왕의 손님으로 환대받게 된다.

2.3. 오디세우스와의 관계

나우시카아는 난파된 오디세우스를 보고 깊은 동정심을 느꼈으며, 그에게 호감을 가졌다. 그녀는 자신의 친구들에게 오디세우스와 같은 남자를 남편으로 맞이하고 싶다고 말하기도 했다. 나우시카아의 아버지 알키노오스 왕 또한 오디세우스에게 딸과의 결혼을 제안할 의향이 있음을 내비쳤다.

호메로스는 나우시카아와 오디세우스 사이에 직접적인 연애 감정을 묘사하지 않지만, 문학에서 가장 초기의 '이루어지지 않은 사랑'의 예시 중 하나로 나우시카아의 숨겨진 감정을 암시한다. 나우시카아는 오디세우스에게 어머니와 같은 존재로 묘사되기도 하는데, 그녀는 오디세우스가 고향으로 돌아갈 수 있도록 돕고 "저를 결코 잊지 마세요, 제가 당신에게 생명을 주었으니"라고 말하며 작별을 고한다. 오디세우스는 긴 귀향길에서 만난 수많은 여성들 중 나우시카아에 대한 이야기를 아내 페넬로페에게 단 한 번도 하지 않았는데, 일부 학자들은 이를 나우시카아에 대한 오디세우스의 깊은 감정을 나타내는 것이라고 해석하기도 한다.

2.4. 스케리아 섬에서의 이별

스케리아 섬에 머무는 동안 오디세우스는 알키노오스 왕과 그의 궁정 앞에서 자신의 파란만장한 모험담을 자세히 이야기한다. 이 이야기는 《오디세이아》의 상당 부분을 차지하는 액자식 구성의 핵심이 된다. 오디세우스의 이야기에 감동한 알키노오스 왕은 아낌없이 배와 선원들을 제공하여 오디세우스가 마침내 고향 이타카로 돌아갈 수 있도록 돕는다. 오디세우스가 떠나기 전, 나우시카아는 그에게 고향에 돌아가서도 언젠가 자신을 기억해 달라고 말하며 작별 인사를 나눈다.

3. 인물 묘사

나우시카아는 《오디세이아》에서 젊고 아름다운 여성으로 묘사된다. 오디세우스는 그녀를 보고 순결과 사냥의 여신인 아르테미스와 닮았다고 말하며, 그녀의 고귀한 아름다움을 찬양한다. 그녀는 단순히 외모만 아름다운 것이 아니라, 현명하고 적극적인 성품을 지녔으며, 낯선 이에게도 동정심을 베풀 줄 아는 자비로운 면모를 보여준다. 시녀들이 두려워 도망칠 때 홀로 남아 오디세우스를 대면하고 도움을 준 나우시카아의 행동은 그녀의 용기와 주체적인 성격을 잘 보여준다.

4. 고대 전승에서의 후반생과 결혼

호메로스의 《오디세이아》 이후 고대 전승에서는 나우시카아의 후반생에 대한 이야기가 전해진다. 철학자 아리스토텔레스와 디크티스 크레텐시스(Dictys of Crete)에 따르면, 나우시카아는 오디세우스의 아들인 텔레마코스와 결혼했다고 한다. 이들 사이에서는 폴리포르테스(Poliporthes) 또는 페르세폴리스(Persepolis)라는 한두 명의 아들이 태어났다고 기록되어 있다. 일부 전승에서는 나우시카아의 아들 중 한 명의 아버지가 텔레마코스가 아닌 오디세우스 본인이라는 주장도 제기되었다.

또한, 기원전 2세기 활동했던 여성 문법학자 아갈리스(Agallis)는 나우시카아가 공놀이를 발명했다고 주장했는데, 이는 그녀가 문학 작품에서 공을 가지고 노는 최초의 인물로 묘사되었기 때문일 가능성이 크다. 하지만 역사가 헤로도토스는 공놀이를 포함한 여러 게임의 발명자가 리디아인이라고 기록하기도 했다.

5. 문화적 영향과 현대적 참조

나우시카아는 고대 서사시 속 인물을 넘어 후대의 다양한 문화 예술 분야에 영감을 주었으며, 여러 작품에서 직간접적으로 참조되었다.

5.1. 문학 및 미술

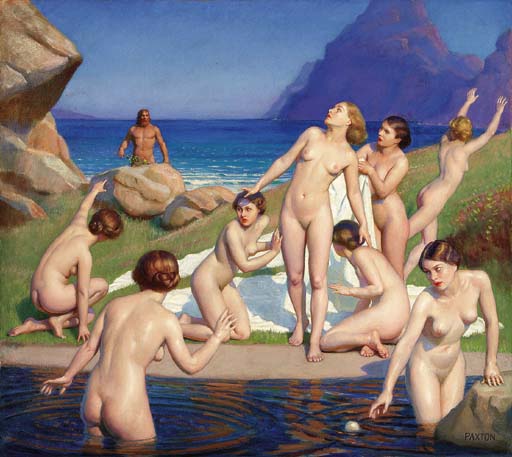

나우시카아는 수많은 미술 작품의 주제가 되었다. 대표적으로 요한 하인리히 빌헬름 티슈바인의 1819년 작 '오디세우스와 나우시카아', 프레더릭 레이턴의 1878년 작 '나우시카아', 장 베베르의 1888년 작 '율리시스와 나우시카아', 로버트 잭슨 에머슨의 '나우시카아', 그리고 윌리엄 맥그리거 팩스턴의 '오디세우스와 나우시카아' 등이 있다.

문학 분야에서는 1892년 새뮤얼 버틀러가 '호메로스의 유머'라는 강연에서 나우시카아가 《오디세이아》의 실제 저자라고 주장했는데, 그는 빨래 장면이 서사시의 다른 어떤 장면보다도 현실적이고 생생하게 묘사되었다는 점을 근거로 들었다. 이러한 그의 가설은 저서 《오디세이아의 여성 저자》(The Authoress of the Odyssey)에서 더욱 명확히 제시되었다. 제임스 조이스의 1922년 소설 《율리시스》의 한 장에서는 나우시카아 이야기가 재현되는데, 등장인물 거티 맥도웰(Gerty McDowell)이 나우시카아에 비유된다. 로버트 그레이브스의 1955년 소설 《호메로스의 딸》(Homer's Daughter)은 나우시카아를 《오디세이아》의 저자로 설정한다. 데릭 월컷의 시 '바다 포도'(Sea Grapes)에서도 나우시카아가 언급된다.

5.2. 음악

나우시카아는 여러 음악 작품의 영감이 되었다. 1907년 헝가리 작곡가 졸탄 코다이는 아랑카 발린트(Aranka Bálint)의 시를 바탕으로 '나우시카아'(Nausikaa)라는 노래를 작곡했다. 코다이는 평생 고대 그리스에 특별한 관심을 가졌으며, 1906년에는 오디세우스에 대한 오페라를 계획하기도 했으나, 이 계획에서 유일하게 남은 것이 바로 이 노래이다. 1915년 폴란드 작곡가 카롤 시마노프스키는 그리스 신화를 묘사한 교향시 모음곡 《메토페스》(Métopes, Op. 29)를 완성했는데, 각 악장은 오디세우스가 귀향길에 만난 여성 인물들을 다루며, 그중 한 악장이 '나우시카아'이다. 호주 작곡가 페기 글랜빌-릭스는 로버트 그레이브스가 대본을 쓴 오페라 《나우시카아》를 작곡했으며, 이 작품은 1961년 아테네 축제에서 초연되었다. 2010년에는 밴드 글래스 웨이브(Glass Wave)가 나우시카아의 시점에서 가사를 쓴 '나우시카아'라는 곡을 발표했다.

5.3. 영화 및 애니메이션

나우시카아는 여러 영화에서 묘사되었다. 1954년 영화 《율리시스》에서는 로사나 포데스타가, 1968년 이탈리아 미니시리즈 《오디세이아》(L'Odissea)에서는 바바라 바흐가, 1977년 미니시리즈 《오디세이》(The Odyssey)에서는 케이티 카가 나우시카아 역을 맡았다.

미야자키 하야오 감독의 1982년 만화 《바람 계곡의 나우시카》와 이를 원작으로 한 1984년 애니메이션 영화 《바람 계곡의 나우시카》의 주인공 '나우시카아'는 《오디세이아》의 나우시카아에게서 간접적인 영감을 받았다. 미야자키 감독은 버나드 에블린(Bernard Evslin)의 그리스 신화 번역본에서 자연을 사랑하는 나우시카아의 묘사를 읽고 깊은 인상을 받았으며, 여기에 일본 단편 소설의 요소와 애니미즘 사상을 더하여 자신만의 독창적인 캐릭터를 창조했다.

5.4. 기타 참조

나우시카아라는 이름은 다양한 분야에서 참조되었다. 1879년에 발견된 소행성에 '192 나우시카아'라는 이름이 붙여졌다. 1991년 프랑스 불로뉴쉬르메르에 개장한 유럽 최대 규모의 공공 수족관 중 하나인 '나우시카아 국립 해양 센터(Nausicaä Centre National de la Mer)'도 그녀의 이름을 따왔다. 윌리엄 포크너는 1927년 소설 《모기》(Mosquitoes)에서 자신의 유람선에 '나우시카아'라는 이름을 붙였다. 또한, SF 시리즈 《스타 트렉》의 세계관에는 키가 크고 강하며 공격적인 인간형 종족인 '나우시칸'(Nausicaan)이 등장한다.