1. 생애

곽희는 북송 시대의 중요한 궁정 화가로서, 그의 생애는 초기 배경부터 궁정 활동, 그리고 말년의 평가에 이르기까지 변화를 겪었다.

1.1. 초기 생애와 배경

곽희는 약 1020년경에 태어나 약 1090년경에 사망한 것으로 추정되며, 자는 순부(淳夫)이다. 그는 허난성 원현 출신으로, 그의 초기 생애에 대한 구체적인 기록은 많지 않지만, 북송 시대의 대표적인 산수화가로 성장하였다. 그는 궁정 내에서 문인이자 뛰어난 교육을 받은 화가로 알려져 있다.

1.2. 궁정 활동

곽희는 신종 황제(재위 1067년~1085년) 즉위 초기에 궁정에 등용되었다. 그는 삼사(三司)의 염철부사(塩鉄副使)였던 오충의 명을 받아 관아, 궁궐, 사찰 등지에 대규모의 벽화와 병풍을 제작하는 임무를 수행했다. 곽희의 혁신적인 대화면 산수화풍은 당시 개혁적인 기상을 지닌 젊은 황제 신종을 감동시켰다.

얼마 지나지 않아 곽희는 어서원(御書院)의 예학(藝學) 직책에 올랐으며, 몇 년 후에는 서화 담당 기관의 최고위직인 대조(待詔)로 승진했다. 곽희가 소속된 어서원은 한림학사원의 하부 조직으로, 일반적인 궁정 화가들이 소속된 한림도화원과는 다른 부서였다. 화가에게 서기관의 직책을 부여한 것은 당시의 인습적인 화원 체제에 얽매이지 않고 곽희가 자신의 천재성을 자유롭게 발휘할 수 있도록 신종 황제가 직접 배려한 조치로 평가된다.

1.3. 말년

신종 황제 사후, 곽희의 활동 기록은 현저히 줄어들었다. 그는 주요 지지자들을 잃게 되었고, 그의 기교주의적인 화풍은 점차 당시 사대부들의 미의식과 거리가 멀어지기 시작했다. 특히 휘종 황제 시대에 이르러서는 거의 잊힌 존재가 되었다. 등춘 (鄧椿)이 저술한 『화계』(畫繼)에는 곽희가 그린 벽화와 병풍들이 궁궐에서 철거되어 폐품처럼 취급되었다는 일화가 전해질 정도로 그의 말년은 다소 불운했다. 곽희는 약 1090년경에 사망한 것으로 추정된다.

2. 예술 양식과 기법

곽희는 자신만의 독창적인 산수화 양식과 세련된 회화 기법을 구축하여 북송 산수화의 발전에 크게 기여했다.

2.1. 자연관과 예술 철학

곽희는 자연을 깊이 이해하고 그림에 담아내고자 하는 독특한 철학적 접근 방식을 가지고 있었다. 그는 "자연을 이해하는 최선의 방법은 직접 산수에 노닐며 관찰하는 것이다. 그렇게 하면 산수의 모습이 가슴속에 생생하게 펼쳐질 것이다"(飽遊飫看, 歷歷羅列於胸中)라는 말을 남겼다. 이 말은 그의 저서 『임천고치집』 중 「산수훈」에 기록되어 있다.

그는 진정한 산수의 구름과 안개는 사계절에 따라 다르다고 보았다. 봄에는 가볍고 퍼져 있으며, 여름에는 풍부하고 빽빽하며, 가을에는 흩어지고 옅으며, 겨울에는 어둡고 고독하다고 보았다. 또한 산의 안개도 사계절마다 다르게 나타난다고 설명했다. 봄의 산은 미소 짓는 듯 가볍고 유혹적이며, 여름의 산은 푸른 녹색이 칠해진 듯하고, 가을의 산은 갓 칠한 듯 밝고 정돈되어 있으며, 겨울의 산은 잠자는 듯 슬프고 고요하다고 묘사하여 자연의 생동감과 변화를 그림에 담고자 했다.

2.2. 주요 회화 기법

곽희는 산수화를 그리는 데 있어 여러 혁신적인 기법을 개발하고 완성했다.

- 삼원법 (三遠法)

곽희는 산수화를 그릴 때 평원(平遠, 수평시), 고원(高遠, 앙시), 심원(深遠, 부감시)의 세 가지 시점을 동일 화면에 포착하는 '삼원법'을 확립했다. 이는 정적인 서양의 원근법과는 달리, 보는 이의 시점을 이동시키며 전체적인 풍경을 이해하게 하는 '전체성의 각도'(angle of totality) 또는 '부유하는 원근법'(Floating Perspective)으로 불리며, 중국 회화의 독자적인 공간 표현 방식을 강조한다.

- 독창적인 필법

그는 산수화의 윤곽선과 음영을 표현하기 위해 운두준(雲頭皴)과 해조수(蟹爪樹)라는 독특한 필법을 개발했다. 운두준은 구름 머리나 바위의 질감을 구름처럼 부드럽게 표현하는 기법이며, 해조수는 게 발톱처럼 구불구불한 나뭇가지를 묘사하는 기법이다. 이러한 필법들은 그의 그림에 생동감과 특징적인 분위기를 부여했다.

- 계절과 기후 표현

곽희는 아침, 저녁, 맑음, 비, 안개 등 다양한 광선과 기후의 변화, 그리고 사계절의 구별까지도 그림에 표현하는 기법을 완성했다. 그는 먹의 농담을 여러 겹으로 덧칠하는 방식으로 형태를 구축하고, 대기를 가리는 듯한 효과를 섬세하게 표현하여 산수화에 생동감 넘치는 분위기를 불어넣었다. 이러한 기법들은 그의 그림에 '살아있는 듯한' 구름과 안개의 모습을 부여했다.

3. 주요 작품

곽희는 여러 걸작을 남겼으며, 그중에서도 특히 다음과 같은 작품들이 유명하다.

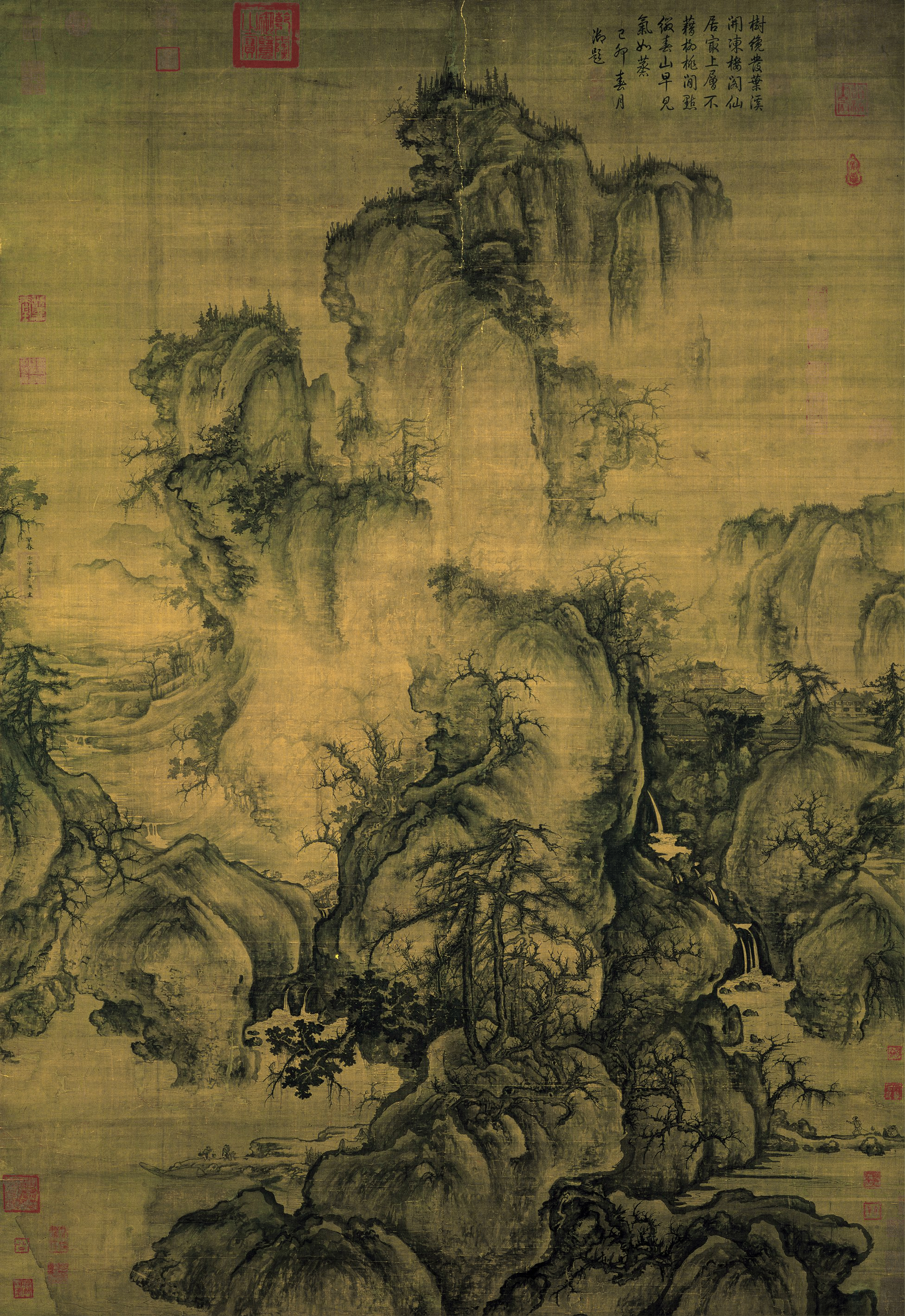

- 조춘도 (

조춘도 (早春圖), 국립고궁박물원 소장 )

1072년에 제작된 '조춘도'(早春圖)는 곽희의 가장 유명한 작품 중 하나이며, 그의 혁신적인 다중 시점 기법을 잘 보여주는 대표작이다. 이 작품은 복잡하면서도 조화로운 구도 속에 이른 봄의 산과 나무, 안개 낀 분위기를 섬세하게 담아내고 있다. 이 그림은 송나라 시대의 중요한 예술적 성과로 평가받는다. [http://depts.washington.edu/chinaciv/painting/4lndguox.htm '조춘도' 관련 외부 자료]

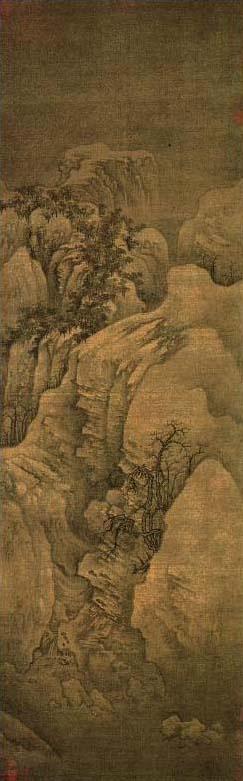

- 설산 (혹은 '깊은 계곡')

'설산'은 눈 덮인 고요하고 깊은 산골짜기와 험준한 절벽에서 생존을 위해 고군분투하는 몇 그루의 고목들을 묘사한다. 곽희는 옅은 먹의 농담과 부드러운 필치로 대기 효과를 표현하여, 그림 속 형태들이 마치 베일에 싸인 듯한 느낌을 준다. 이 작품은 그의 뛰어난 먹 사용과 웅장한 구성을 통해 그의 개방적이고 높은 예술적 경지를 보여주는 걸작으로 평가된다. 이 작품은 '깊은 계곡'(Deep Valley)이라는 이름으로도 알려져 있다.

- 강변의 가을 (Autumn in the River Valley)

이 작품은 가을 강변의 풍경을 담아 계절적인 분위기를 포착했으며, '조춘도'와 함께 송나라 시대의 중요한 업적으로 간주된다.

4. 저술 및 화론

곽희의 예술 철학은 그의 저서인 『임천고치집』(林泉高致集)에 집대성되어 있다. 이 책은 곽희 본인이 저술한 것으로 알려져 있지만, 실제로는 그의 아들 곽사(郭思)가 곽희의 글과 말을 엮어 편찬한 것이다. 『임천고치집』은 산수화를 그리는 적절한 방법에 대한 다양한 주제를 다루며, 곽희의 깊이 있는 자연관과 회화 기법에 대한 통찰을 담고 있다. 특히 이 책에 수록된 「산수훈」(山水訓)은 산수화의 정신과 원리를 설명하는 중요한 화론으로 평가받는다. 『임천고치집』은 그 이후의 중국 화론에 지대한 영향을 미쳤으며, 중국 산수화의 이론적 발전에 중요한 토대가 되었다.

5. 후대 평가와 영향

곽희의 작품과 예술 철학은 당대 및 후대에 걸쳐 다양한 평가를 받으며 중국 미술사에 큰 영향을 미쳤다.

5.1. 당대 및 후대 화단에 미친 영향

곽희는 당대에 '북송의 대가'로 불리며 산수화 분야에서 독보적인 위치를 차지했다. 그는 이성과 함께 '이곽(李郭)'으로 병칭되었으며, 그들의 독특한 산수화 양식은 '이곽파'(李郭派)라는 유파를 형성했다. 이 이곽파는 동원과 거연의 '동거풍격'과 더불어 중국 산수화를 대표하는 두 가지 중요한 양식 중 하나로 자리매김했다. 곽희의 작품과 기법은 후대의 많은 화가들에게 영감을 주었으며, 그에게 헌정된 산수화 작품이 있을 정도로 그의 영향력은 광범위했다. 그는 중국 산수화 역사상 가장 중요한 화가 중 한 명으로 꼽힌다.

5.2. 역사적 평가와 비판

곽희의 산수화는 당대 지식인들에게 높은 평가를 받았다. 특히 유명한 문인인 소식(蘇軾), 황정견(黃庭堅), 왕안석(王安石) 등은 그의 작품을 긍정적으로 평가하며 찬사를 보냈다.

그러나 신종 황제의 사망 이후 그의 활동이 줄어들고 지지자를 잃으면서, 곽희의 기교적이고 형식화된 화풍은 점차 사대부들이 추구하는 간결하고 절제된 미의식과는 거리가 멀어지게 되었다. 휘종 시기에는 그의 작품이 궁궐에서 철거되어 폐기물로 취급되었다는 기록이 『화계』에 나타날 정도로 그의 화풍은 한때 외면받기도 했다. 이러한 말년의 상황은 그의 화풍이 시대의 미적 흐름과 일치하지 못했음을 보여주며, 그의 예술이 항상 보편적으로 인정받았던 것은 아님을 시사한다.

6. 개인적인 삶과 작업 방식

곽희는 그림을 그리는 행위에 대해 매우 진지하고 경건한 태도를 지니고 있었다. 그의 아들 곽사(郭思)가 전하는 바에 따르면, 곽희가 그림을 그릴 날에는 다음과 같은 특별한 의식을 거쳤다고 한다.

그는 깨끗한 탁자에 앉아 밝은 창가에 자리했고, 좌우에 향을 피웠다. 가장 좋은 붓과 가장 섬세한 먹을 신중하게 골랐으며, 마치 귀한 손님을 맞이하려는 듯 손을 씻고 벼루를 깨끗이 닦았다. 마음이 평온하고 산란하지 않을 때까지 기다린 후에야 비로소 그림을 그리기 시작했다. 이러한 그의 작업 방식은 단순히 기술적인 숙련도를 넘어, 그림을 그리는 행위를 정신적이고 의례적인 과정으로 여겼음을 보여준다.