1. 생애

가토 다다히로의 생애는 출생부터 가문의 계승, 번주로서의 통치, 그리고 유배 생활을 거쳐 사망에 이르기까지 파란만장했다.

1.1. 출생과 어린 시절

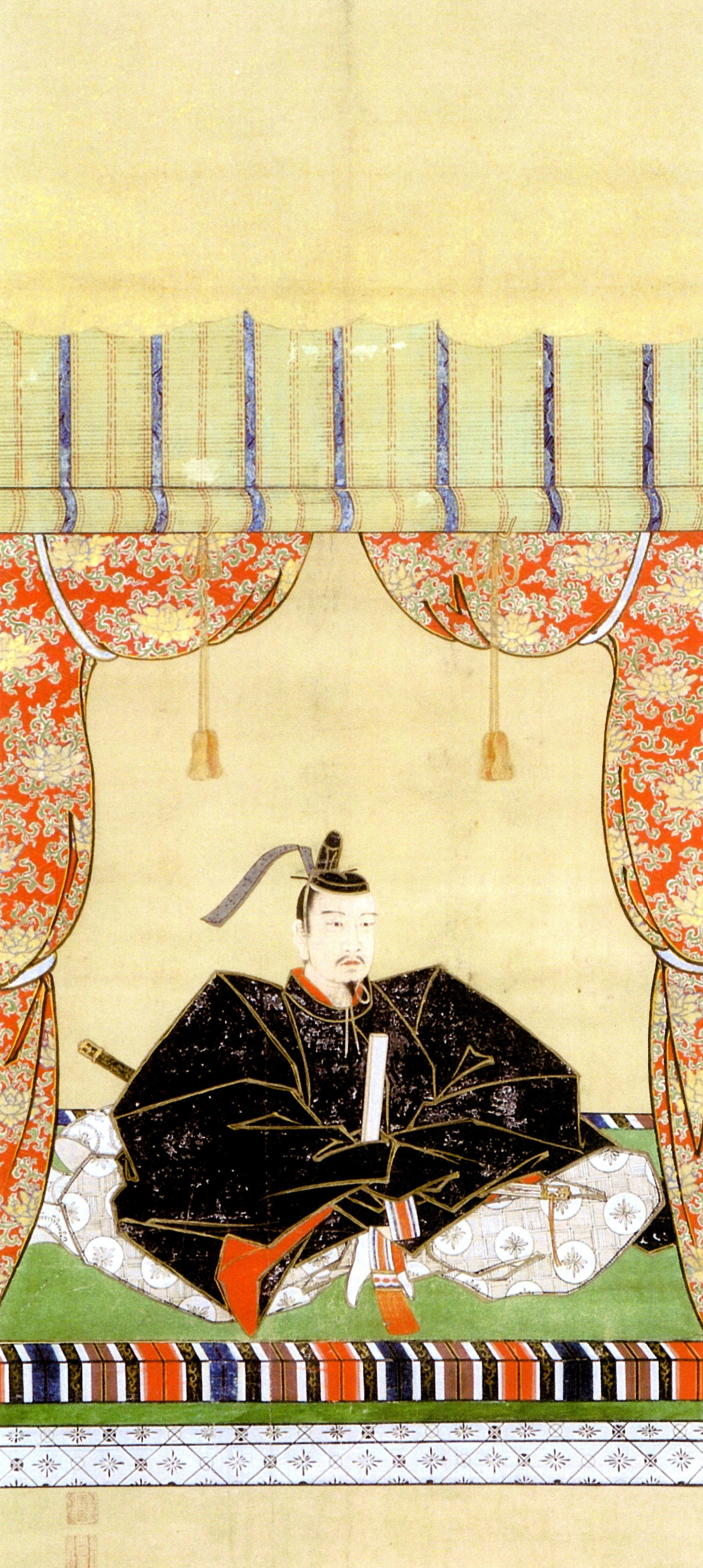

가토 다다히로(加藤忠広)는 게이초 6년(1601년)에 가토 기요마사의 삼남으로 태어났다. 그의 어린 시절 이름은 도라노스케(虎之助일본어), 도라카쓰(虎勝일본어)이며, 관위는 종4위하, 시종이었다. 그의 위로는 형인 토라쿠마(虎熊일본어)와 쿠마노스케(熊之助일본어, 훗날 가토 다다마사)가 있었으나, 이들이 일찍 사망하면서 다다히로는 가문의 세자(世子)가 되었다.

1.2. 가독 상속과 번 통치

게이초 16년(1611년)에 아버지 가토 기요마사가 사망하자, 당시 11세의 어린 나이였던 다다히로는 가독을 이어 구마모토번의 2대 번주가 되었다. 어린 나이의 번주에게 에도 막부는 가토 가문의 가독 상속 조건으로 9개조의 규정집(掟書)을 제시하며 강력한 제약을 가했다. 이 규정에는 미나마타성, 우토성, 야베성의 폐지, 미수 연공의 파기, 가신에게 부과되던 역의 반감, 그리고 지성주 인사를 포함한 중신들의 지행 할당권을 막부가 행사한다는 내용이 포함되었다. 이후 일국일성령에 따라 타카노하라성, 우치마키성, 사시키성의 추가 폐지가 명령되었고, 최종적으로는 구마모토성과 무기시마성 단 두 곳의 성만 존속이 허용되었다. 이는 기요마사 시대에 지성주로서 반독립적인 권력을 가졌던 중신들을 규제하려는 막부의 의도가 반영된 것이었다.

번의 정치는 중신들에 의한 합의제로 운영되었으며, 도도 다카토라가 후견인 역할을 맡았다고 전해진다. 그러나 다다히로는 아버지 기요마사와 달리 가신단을 완전히 장악할 수 없었고, 이로 인해 번내에서는 우시카타 우마카타 소동과 같은 중신들 간의 대립과 분쟁이 발생하여 정국이 혼란에 빠졌다. 당시 고쿠라번의 호소카와 다다오키는 다다히로의 행적을 "광기"라고 단정하며 경계했고, 그의 아들 호소카와 다다토시 또한 "히고의 국정이 문란하고 행적이 난잡하다"고 증언하며 번의 위태로운 상황을 전했다. 또한, 정실과 측실 사이의 갈등(여자지 의: 女子之儀) 역시 번정 혼란의 한 원인이 되었다.

1.3. 영지 몰수 (개역)

간에이 9년(1632년) 5월 22일, 다다히로는 에도로 상경하던 도중 시나가와에서 입성이 제지당했다. 그는 이케가미 혼몬지에서 상사 이나바 마사카쓰로부터 개역(改易), 즉 영지 몰수 처분을 명받았다. 이후 다다히로는 데와 쇼나이번 번주 사카이 다다카쓰에게 예속되어 감시를 받는 신세가 되었다. 개역 소식이 국원에 전해지자 구마모토번에서는 한때 농성할 준비를 하였으나, 다다히로가 직접 쓴 서한이 전달되면서 결국 개성하게 되었다.

1.4. 유배 생활

개역 후 다다히로는 데와 마루오카번에서 1대 한정으로 1만 석의 영지를 받고 유배 생활을 시작했다. 그는 어머니 세이오인(正応院일본어), 측실, 유모, 여관, 그리고 20명의 가신을 포함한 약 50명의 일행과 함께 에도를 떠나 마루오카로 향했으며, 나중에는 히고에 남아있던 할머니(세이오인의 어머니)까지 불러들여 함께 생활했다.

유배지인 마루오카는 곤궁한 영지였고, 연공 징수는 쇼나이 번의 다이칸이 담당하여 실제 연공 수입은 3천 석에도 미치지 못했다. 도쿠가와 이에미쓰는 다다히로를 몹시 증오하여 쇼나이 번에 "쇼나이의 악소"를 넘겨주도록 명령했다는 기록도 있다. 그러나 쇼나이 번으로부터 받은 보충미와 교토 혼코쿠지에 거주하던 옛 가신단으로부터의 송금(구마모토성에 남아있던 가토 가문의 재산은 개역 후 혼코쿠지 저택으로 옮겨졌다) 덕분에, 다다히로의 유배 생활은 예상과 달리 비교적 자유로웠던 것으로 전해진다. 그는 문학, 음곡, 서예, 와카를 즐기고, 금봉신사를 참배하거나 목욕을 하는 등 소박하지만 충실한 시간을 보냈다. 유배 도중에 시작한 와카 일기인 '진체집'(塵躰集일본어)에는 약 1년여간 읊은 319수의 와카가 담겨 있다. '진체집'을 통해 다다히로는 '고금와카집'의 용어와 이세 이야기, 겐지 이야기에 많은 영향을 받았음을 알 수 있다. 이 작품들은 마치 동국으로 내려간 아리와라노 나리히라처럼 자신의 처지를 돌아보며 감회에 젖는 모습을 보여주며, 샤쿠하치 등 악기 연주를 즐기는 모습도 엿볼 수 있다.

'진체집'에는 아버지 가토 기요마사를 노래한 것, 측실 호조인(法乗院일본어)을 그리워하는 것, 누이 아마히메(あま姫일본어)에 대한 그리움을 담은 노래들이 포함되어 있지만, 정실 스호인(崇法院일본어)이나 적남 미쓰히로에 대한 노래는 없어 그들과의 관계가 소원했음을 짐작하게 한다.

어머니 세이오인(正応院일본어)은 게이안 4년(1651년) 6월에 사망했으며, 2년 뒤인 조오 2년(1653년)에 다다히로 본인도 53세의 나이로 세상을 떠났다. 그의 유언에 따라 유해는 저택에 매장되었던 어머니 세이오인의 유해와 함께 본주지(현 야마가타현 쓰루오카시)에 안장되었고, 묘도 나란히 조성되었다. 그의 가신 가토 몬도(加藤主水일본어)는 삭발하고 승려가 되어 다다히로의 묘지기가 되었으며, 유신들 중 희망자 6명은 쇼나이 번에 고용되어 그 후손은 막부 말기까지 쇼나이 번을 섬겼다.

가스가노 쓰보네의 오빠인 사이토 도시무네는 기요마사에 의해 5천 석에 고용되었고 다다히로도 섬겼으나, 도쿠가와 다다나가와 친분을 맺게 되면서 구마모토를 떠나 하타모토로서 막부에 같은 고쿠다카로 고용되었다.

2. 개역의 원인과 배경

가토 다다히로의 영지 몰수(개역)는 오랫동안 다양한 설들이 제기되어 왔으나, 최근 연구를 통해 그 진상과 복합적인 원인들이 규명되고 있다.

2.1. 기존 주장 및 반론

가토 다다히로의 개역과 관련하여 오랫동안 제기되어 온 주요 주장들은 다음과 같았다.

- 가토 미쓰히로의 모반 연판장 위조 사건 연루설:** 적남 가토 미쓰히로가 여러 다이묘의 이름과 화압을 위조하여 모반 연판장을 만들고 놀았다는 설이다.

- 반론:** 이 설은 최근 연구를 통해 부정되고 있다. 막부는 미쓰히로의 모서 사건이 발각된 후에도 신중하게 관련자들을 심문했으며, 다른 다이묘들에게도 사건 경위를 알리고 다다히로와 미쓰히로 부자의 주장, 그리고 도쿠가와 고산케의 의견까지 들은 후에 개역을 결정했다. 이는 처음부터 개역을 전제로 한 막부의 일방적인 조치가 아니었음을 보여준다.

- 도쿠가와 다다나가 연좌설:** 다다히로가 도쿠가와 다다나가와 친분이 깊어 그의 실각에 연루되어 개역당했다는 설이다.

- 반론:** 1차 사료에는 다다나가와 다다히로가 특별한 관계였다는 증거가 발견되지 않는다. 도쿠가와 히데타다가 위독했을 때 다다나가는 에도 입성조차 허용되지 않았던 반면, 다다히로는 쇼군가로부터 전어나 학을 선물 받는 등 교류가 계속되었다. 또한 다다나가의 개역은 가토 가문의 개역 이후에 이루어졌으므로, 시기적으로 연좌되었다고 보기도 어렵다.

- 도요토미 은고 다이묘설:** 가토 가문이 도요토미 세력에 대한 은혜를 입은 다이묘였기 때문에, 도쿠가와 막부의 도요토미 세력 숙청 과정에서 표적이 되었다는 설이다.

- 반론:** 가토 가문은 도요토미 히데요시의 가신이었으나, 가토 기요마사의 딸 세이조인이 도쿠가와 이에야스의 양녀가 되어 도쿠가와 요리노부와 혼인하는 등 도쿠가와 가문과의 혼인을 통해 안정된 지위를 확보했다. 오히려 도요토미 시대에는 다이묘로서의 입지가 불안정했던 것으로 평가된다. 세키가하라 전투 이후에도 이에야스가 쇼군이 되기 전부터 천하보청 등을 통해 충성을 다했으며, 기요마사의 장녀 본정원이 사카키바라 야스카쓰와, 차녀 요린인이 이에야스의 십남 도쿠가와 요리노부와 혼인하는 등 도쿠가와와 도요토미 양측으로부터 기대를 받는 연결고리 역할을 했다.

2.2. 개역의 진상

복잡했던 가토 다다히로 개역의 실제 원인은 다음과 같이 규명된다.

가토 미쓰히로의 모서 사건이 직접적인 계기가 되었지만, 결정적인 이유는 다다히로의 통치 능력 부재와 난행을 포함한 '제반 불작법'(諸事不作法일본어)이 막부에 알려졌기 때문이다. 즉, 번의 국정이 문란하고 그의 행실이 난잡하다는 소문이 자자했던 것이다. 특히, 막부의 허가 없이 측실 호조인과 그녀와의 사이에 낳은 두 자녀를 국원(구마모토)으로 데려온 행위는 무가제법도 제8조를 위반하는 중대한 문제로 지적되었다. 이는 다다히로가 쇼군 가문 이외의 인물과 독단적으로 연척 관계를 맺어 가문의 사적 이해관계를 확산시키려 했다는 비판을 받았다.

또한, 도쿠가와 가문의 피를 이어받은 정실 스호인과 적남 미쓰히로를 소홀히 하고, 측실 호조인과 그 자녀들을 편애하는 등 여성 관계에서 문제가 있었던 것도 큰 원인이 되었다. 호소카와 다다오키의 서한에는 다다히로의 이러한 행동이 "붕고(호조인)와 그 어머니에 대한 태도마저도 터무니없다"고 기록되어 있다.

다다히로와 미쓰히로의 이러한 무질서한 행동의 원인으로는, 다다히로가 이전에 발생한 가문 내 분쟁인 우시카타 우마카타 소동에도 불구하고 개역되지 않았던 것에 대한 방심이 작용했다는 분석이 있다. 미쓰히로 또한 도쿠가와 히데타다의 외손이라는 높은 신분에 대한 오만함 때문에 사건의 중대성을 인식하지 못하고 모서 사건을 일으켰다는 지적도 있다.

한편, 아버지 가토 기요마사가 남긴 유산이 다다히로의 통치에 큰 영향을 미쳤다는 연구도 있다. 기요마사는 신덴 개발이나 치수 공사 등으로 알려져 있지만, 조선 출병에 대응하기 위한 동원 체제가 그 이후의 세키가하라 전투나 천하보청에도 계속되면서 백성들은 거듭된 동원과 중세에 시달렸고, 이는 영국의 피폐로 이어졌다. 또한, 기요마스 시대에 지성주들에게 부여된 큰 권한은 기요마사 사후 어린 다다히로가 가독을 이으면서 막부가 직접 개입하여 통제하려 했음에도 불구하고 통제가 어려워졌고, 이는 가신들 간의 대립과 번정의 정체, 결국 개역으로 이어졌다고 분석된다. 기요마사의 죽음과 동시에 중신 오키 가네요시의 순사, 그리고 국원에서 기요마사를 보좌하던 시모카와 마타자에몬의 병사가 겹치면서 내정 및 외교의 기둥이 상실된 취약한 체제가 다다히로에게 인계된 것도 우시카타 우마카타 소동이 발생하는 요인이 되었다.

3. 가족 및 후손

가토 다다히로는 가토 기요마사와 어머니 세이오인(正応院일본어, 타마메 탄바노카미의 딸) 사이에서 태어났다.

그의 정실은 스호인(崇法院일본어), 즉 요리히메(依姫일본어) 또는 코토히메(琴姫일본어)로, 도쿠가와 히데타다의 양녀이자 가모 히데요키의 딸이었다. 개역 과정에서도 정실 스호인은 다다히로의 유배에 동행하지 않았다.

다다히로와 스호인 사이의 장남은 가토 미쓰히로(加藤光広일본어, 1614년 ~ 1633년)였다. 미쓰히로는 아버지의 개역 후 히다 히다타카야마번 번주 가나모리 시게요리에게 예속되어 월봉 100구를 지급받고 덴쇼지(天性寺일본어)에 칩거했다. 그러나 유배지에서 약 1년 후인 간에이 10년(1633년) 7월 16일 병사했는데, 자살설이나 독살설도 제기되었다.

측실인 호조인(法乗院일본어)은 2대 타마메 탄바의 딸이었다. 이 측실과 다다히로 사이의 아들인 차남 마사요시(正良일본어)는 후지에다 성을 사용했으며, 어머니 호조인과 함께 사나다씨에게 예속되어 있었으나 아버지의 뒤를 이어 자살했다. 마사요시의 죽음으로 가토 가문의 후계자가 끊겨 영지는 막부에 회수되며 가토 가문은 공식적으로 단절되었다.

생모 미상의 자녀로는 아들 미쓰아키(光秋일본어, 쿠마타로(熊太郎일본어))와 딸 겐주인(獻珠院일본어, 카메히메(亀姫일본어))이 있었다. 겐주인은 다다히로 사망 6년 후 유배가 풀려, 숙모인 요린인(瑤林院일본어, 다다히로의 누이이자 도쿠가와 요리노부의 정실)의 주선으로 하타모토 아베 마사유키의 오남 마사시게에게 시집갔으나, 약 3년 후 마사시게가 가독을 상속받은 직후 32세로 사망했다.

마사요시의 사망으로 가토 가문은 공식적으로 단절되었지만, 다다히로 사망 시 쇼나이 번에 제출된 각서에는 다다히로와 세이오인의 합장 요청 외에도 "누마타에 있는 유아 남녀 한 명씩에게 다다히로의 유품을 보내고 싶다"는 청원이 포함되어 있어, 다다히로에게 자손이 계속되었을 가능성을 완전히 배제할 수 없다고 한다. 실제로 다다히로는 마루오카에서 두 자녀(쿠마타로 미쓰아키와 미상 여자)를 두었다고 전해지지만, 이는 공식적으로 인정되지 않았다. 이들의 후손은 5천 석 상당의 대쇼야 가토 요자에몬(加藤与治左衛門일본어) 또는 요이치자에몬(与一左衛門일본어) 가문으로 존속했으며, 메이지 시대에는 그들의 저택에 메이지 천황이 행차하는 영예를 누리기도 했다. 그러나 이 가계의 마지막 계승자였던 가토 세치 (1893년 ~ 1989년, 일본인 기혼 여성 최초의 이학박사)의 사망으로 그 본가는 야마가타에, 필두 분가인 가토 요코자에몬(与忽左衛門일본어) 가문을 비롯한 다른 자손들은 야마가타 현을 중심으로 전국 각지에 가계를 이어갔다.

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 아버지 | 가토 기요마사 | 구마모토번 초대 번주 |

| 어머니 | 세이오인 | 타마메 탄바노카미의 딸 |

| 정실 | 스호인 (요리히메, 코토히메) | 도쿠가와 히데타다의 양녀, 가모 히데요키의 딸 |

| 장남 | 가토 미쓰히로 (광정) | 어머니 스호인, 유배지에서 병사 (자살/독살설) |

| 측실 | 호조인 | 2대 타마메 탄바의 딸 |

| 차남 | 후지에다 마사요시 (세이쥬로) | 어머니 호조인, 아버지 유배 후 자살 |

| 아들 | 가토 미쓰아키 (쿠마타로) | 생모 미상, 마루오카에서 출생 |

| 딸 | 겐주인 (카메히메) | 생모 미상, 아베 마사시게의 처 |

4. 인물과 일화

가토 다다히로는 아버지 가토 기요마사와는 달리 어리석고 통솔력이 부족했다는 평가가 많으며, 그와 관련된 여러 일화들이 전해진다. 하지만 후대 연구를 통해 그의 인간적인 면모가 재조명되기도 한다.

한 일화에 따르면, 어느 날 밤 다다히로는 노신 이이다 나오카게를 불러 "나는 힘을 갖고 싶다. 십인력을 가지게 된다면 무거운 갑옷 두 벌도 입을 수 있을 것이고, 그러면 화살이나 탄환도 결코 뚫지 못할 것이다"라고 말했다. 이에 이이다는 "아버님 기요마사 공은 얇은 갑옷을 입고 많은 전투에 나섰지만 한 번도 다친 적이 없습니다. 조심해도 운명에 따라 다칠 수도 있습니다. 그런 힘은 필요 없습니다"라고 간언했다. 이이다는 물러난 후 "이래서는 가토 가문도 끝이로다"라고 탄식했다고 한다(칸자와 도코의 '옹초'(翁草일본어)). 이러한 일화는 그의 우매함을 강조하는 데 자주 인용된다.

q=쓰루오카시 혼주지|position=left

또한 다다히로가 아버지 기요마사의 유골을 비밀리에 마루오카로 옮겨 안장하고 제사를 지냈다는 이야기도 전해지지만, 이는 논란이 있다. 연구에 따르면 기요마사의 유골은 정지묘(浄池廟일본어) 지하 깊숙이 매장되었고, 가토 가문 개역 후 히고에 들어선 호소카와 다다토시에게 이에미쓰가 정지묘 보호를 명령했기 때문에 발굴은 거의 불가능했을 것으로 보인다. 유골 발견 경위 또한 인위적인 내용이 많다고 지적된다.

쇼나이 지방 일부에서 연을 띄울 때 사용되는 '스미다코'(すみ凧일본어, 붉은 원에 당초무늬)는 가토 가문의 뱀 눈 문양(蛇の目紋일본어)이 다다히로의 유배로 인해 남아 전해진 것이라는 설도 있다.

다다히로의 온정적인 성품을 보여주는 일화도 있다. 그는 쇼나이로 유배되면서, 서국(서일본)에는 생산되지 않는 콩을 히고 시절 친하게 지내던 지인에게 선물했다. 이 콩은 서국에 널리 퍼지게 되었는데, 이는 다다히로가 농사에 관심을 기울였다는 것을 보여주는 일화로 전해진다(히로세 쿄쿠소의 '구계초당수필'(九桂草堂随筆일본어)).

5. 유산 및 평가

가토 다다히로의 생애와 유산은 에도 시대 초기의 정치적 격변 속에서 한 다이묘가 겪어야 했던 한계와 변화를 상징적으로 보여준다. 전통적으로 그는 아버지 가토 기요마사의 명성에 비해 암우하고 무능한 번주로 평가되어 왔다. 그의 통솔력 부재로 인한 가신단 장악 실패와 번내 혼란은 개역의 주요 원인으로 지적되며, 이는 봉건 시대의 통치자에게 요구되는 핵심 역량의 결여로 비판받았다.

그러나 최근 연구들은 다다히로의 개역이 단순히 그의 개인적인 무능함 때문만은 아니었음을 밝히고 있다. 아버지 기요마사의 과도한 동원 정책과 중세로 인해 이미 피폐해진 번의 상황, 그리고 강력한 권한을 가진 지성주들을 통제하지 못한 취약한 체제는 다다히로에게 그대로 이어져 번정을 더욱 어렵게 만들었다. 그의 '제반 불작법'과 무가제법도 위반은 막부의 중앙집권화 정책이 강화되는 시점에서 용납될 수 없는 행위였으며, 결국 이는 가문 존속에 결정적인 영향을 미쳤다.

일부 기록에서는 다다히로가 군사적 리더십, 외교적 수완, 그리고 문화적 후원에 능했다는 긍정적인 평가도 존재한다. 이는 그의 개인적인 능력이 아닌, 기요마사 시대부터 이어져 온 가토 가문 전체의 영향력을 나타내거나, 이상적인 다이묘상을 반영한 것일 수 있다. 실제로 유배 생활 중에도 그는 문학적 활동을 이어가며 '진체집'과 같은 작품을 남겼고, 이는 그의 문화적 소양을 보여주는 부분이다.

다다히로의 개역과 가문 단절은 단순히 한 다이묘의 몰락을 넘어, 도요토미 가문과 밀접했던 다이묘들이 도쿠가와 막부의 통제 하에 편입되는 시대적 흐름을 반영하는 사례로 해석될 수 있다. 그의 삶은 한편으로는 봉건 시대 통치자로서의 한계와 개인적 결함을 보여주지만, 다른 한편으로는 격동의 에도 시대 초기에 막부의 강력한 통치 정책과 가신단의 변화 속에서 다이묘가 겪어야 했던 복합적인 압력을 엿볼 수 있는 역사적 자료를 제공한다. 비록 그의 치세가 번의 번영을 이끌지는 못했지만, 그의 삶과 개역을 둘러싼 배경은 당시 일본 사회의 정치적, 사회적 변화를 이해하는 중요한 단서가 되고 있다.

6. 같이 보기

- 가토 기요마사

- 가토 요시아키

- 구마모토번

- 무가제법도

- 도쿠가와 막부

- 일국일성제

- 우시카타 우마카타 소동

- 도도 다카토라