1. 개요

진성여왕(眞聖女王, 재위 887년 ~ 897년)은 신라의 제51대 국왕이자 한국사에 등장하는 세 번째이자 마지막 여왕이다. 성은 김이고, 휘는 만(曼) 또는 원(垣)이다. 경문왕의 딸이자 헌강왕과 정강왕의 동생이다. 그녀의 재위 기간 동안 신라는 정치적, 사회적으로 극심한 혼란을 겪으며 통일신라의 쇠퇴가 가속화되고 후삼국 시대가 본격적으로 시작되는 전환점이 되었다.

진성여왕은 재위 중 세금 징수 실패, 군사 징집 제도 붕괴 등 전반적인 국정 문란을 겪었으며, 이는 전국 각지에서 원종과 애노의 난을 비롯한 수많은 민란으로 이어졌다. 또한 중앙 정부의 통제력 상실은 견훤, 궁예와 같은 지방 호족들의 성장을 촉진하여 후삼국 시대를 여는 계기가 되었다. 이러한 혼란 속에서도 진성여왕은 최치원을 등용하여 국정 쇄신을 꾀하는 노력을 하기도 했다. 그러나 『삼국사기』 등 주류 역사서에서는 그녀의 개인적인 행실에 대한 비판적인 기록이 많아 후대에 논란이 되었으며, 이는 당시 유교 사관에 의한 여성 통치자에 대한 부정적 시각이 반영되었을 가능성도 함께 논의된다.

2. 생애 초반과 즉위

진성여왕의 탄생 배경과 왕위에 오르기까지의 과정은 신라 말기의 불안정한 정세 속에서 이루어졌다.

2.1. 탄생과 가계

진성여왕은 경문왕과 문의왕후 김씨의 유일한 딸로, 대략 860년대 중후반에서 870년 사이에 태어난 것으로 추정된다. 그녀는 오라버니인 헌강왕과 정강왕의 동생이다. 가계상 그녀의 숙부인 각간(角干) 김위홍은 경문왕의 동생으로, 진성여왕에게는 친숙부(아버지의 동생)가 된다.

2.2. 즉위 과정

진성여왕은 887년 음력 7월, 둘째 오라버니인 정강왕이 후사 없이 병으로 사망하자 그의 유지에 따라 왕위에 오르게 되었다. 정강왕은 그녀의 즉위의 정당성을 확보하기 위해 선대 여왕인 선덕여왕과 진덕여왕의 성공적인 통치를 언급했으며, 그녀가 천성적으로 똑똑하고 남자처럼 키가 크다고 평했다. 그러나 진성여왕의 재위는 기대와 달리 신라 쇠퇴의 시작을 알리는 시기가 되었다.

3. 재위

진성여왕의 재위 기간(887년 ~ 897년)은 신라의 국내외 상황이 극도로 혼란스러웠으며, 이는 후삼국 시대를 촉발하는 결정적인 배경이 되었다.

3.1. 정치 및 사회적 혼란

진성여왕의 재위 기간 동안 신라 사회는 전반적인 혼란과 국정 문란을 겪었다. 중앙 정부의 통제력 상실과 왕실의 재정난으로 인해 국가의 기본 기능인 조세 징수와 군사 징집이 제대로 이루어지지 않았다.

3.1.1. 조세 제도와 민란

왕실의 심한 낭비와 관리들의 부패로 국고가 텅 비게 되자, 진성여왕은 각 지방의 호족들에게 세금 납세를 독촉하는 조치를 취했다. 그러나 실제로는 백성과 농민들이 이미 세금을 납부하고 있었음에도 불구하고, 부패한 관리들이 이 세금을 횡령하여 왕실로 상납되지 않는 경우가 많았다. 이로 인해 백성들은 이중으로 세금을 납부해야 하는 고통을 겪었으며, 민심은 크게 흉흉해졌다.

결국 889년에는 원종과 애노의 난을 비롯하여 전국 각지에서 민란과 도적이 숱하게 일어났다. 중앙 정부는 이들을 진압하기 위해 군대를 파견했으나 번번이 실패하고 말았다. 이는 왕실과 조정의 권위가 땅에 떨어졌음을 보여주는 명백한 증거가 되었다. 특히 889년 농민들에게 강제로 세금을 징수하려 한 진성여왕의 결정은 광범위한 기근과 반란을 초래했다.

3.1.2. 여성수사관 해체

한편, 『삼국사기』에는 나타나지 않으나 인도네시아어 문헌에 따르면 진성여왕은 왕의 잘못을 찾아내고 비판하는 역할을 하던 여성수사관이라는 기관을 해체했다고 한다. 892년, 이 기관의 일원들이 여왕을 해임하려 시도하자 여왕이 불쾌감을 느끼고 160년간 유지되어 온 이 기관을 해체했다는 기록이 있다.

3.1.3. 발해와의 외교 분쟁

895년, 발해의 대위해왕은 아들 대봉예를 당나라(唐, 현 중국)에 사신으로 보내 조공을 바쳤다. 이때 신라의 사신 또한 당나라 장안에 도착하여 양국 사신 간의 좌석 순서 문제로 외교적 분쟁이 발생했다. 신라의 학자 최치원은 이 사건에 대해 발해 사신들이 스스로를 '말갈'(靺鞨)의 '숙말 소번'(粟末小藩, 숙말의 작은 번국)이라 칭하며 신라를 상국(上國)으로 인정했음을 기록했다. 이는 당시 발해 지배층 내 고구려계 귀족들의 권한이 말갈족 출신에게 밀리고 발해 내 말갈족 인구가 증가하면서 나타난 현상으로 해석되기도 한다.

3.2. 호족의 성장과 후삼국 시대의 도래

중앙 정부의 통제력 상실은 지방에 대한 영향력 약화로 이어졌고, 이는 각 지역에서 독자적인 세력을 구축하는 지방 호족(豪族)들의 성장을 촉진했다. 이들 호족은 스스로를 실질적인 통치자로 자처하며 신라 조정에 대한 충성심이 부족했다.

특히 서남부 지역에서는 견훤이, 서북부 지역에서는 양길이 반란을 일으키고 독자적인 세력을 형성했다. 견훤은 892년 무진주(武珍州, 현 광주광역시)와 완산주(完山州, 현 전주시) 등 과거 백제의 영토였던 지역을 점령하며 후백제를 건국하고 신라 조정에 적대적인 지역 주민들의 지지를 얻었다. 왕족 출신으로 승려가 되었던 궁예는 처음에는 견훤의 휘하에 있었으나, 신뢰를 얻지 못하자 양길의 휘하로 옮겨 강력한 군벌로 성장했다. 궁예는 895년에 송악(松嶽, 현 개성)과 명주(溟州, 현 강릉시) 등 서북부 지역을 점령하며 세력을 확장했고, 이 시기 송악 지역의 호족이었던 왕건은 궁예에게 귀부하여 그의 휘하 장수가 되었다. 897년에는 양길을 격파하고 휘하 군벌들을 통합하여 후고구려를 세우면서 후삼국 시대가 본격적으로 열렸다. 이 시기, 견훤의 아버지인 아자개 또한 상주를 거점으로 독자적인 농민 봉기를 이끌었다.

3.3. 국정 쇄신 노력과 최치원의 시무 10조

국정 문란이 심화되고 전국에서 민란이 일어나는 상황 속에서 진성여왕은 국정을 바로잡기 위한 노력을 시도했다. 894년, 그녀는 유학자이자 문장가인 최치원을 아찬(阿飡)으로 임명하고 그의 조언에 따라 조정을 쇄신하고자 했다.

최치원은 895년 진성여왕에게 국정 전반에 걸친 개혁 방안을 담은 『시무 10조』(時務十條)를 올렸다. 이 시무 10조는 왕권 강화를 위한 중앙 집권 체제 재정비, 지방 세력 통제, 관리들의 기강 확립, 그리고 도적떼 문제 해결 등을 골자로 하는 개혁안이었다. 진성여왕은 최치원의 제안을 받아들여 895년에는 원봉성(元鳳省)을 신설하는 등 개혁을 추진하려 애썼다. 그러나 이미 뿌리 깊게 박힌 중앙 정부의 부패와 지방 호족들의 발호로 인해 최치원의 개혁안은 제대로 시행되지 못했고, 결국 최치원은 현실의 벽에 부딪혀 897년에 관직을 버리고 가야산으로 은거하게 되었다.

3.4. 논란과 기록상의 문제

진성여왕의 개인적인 행실과 통치에 대한 기록은 『삼국사기』와 『삼국유사』에서 매우 비판적으로 나타난다. 『삼국사기』는 진성여왕이 숙부인 김위홍과 애인 관계였으며, 그가 죽은 뒤에는 젊고 아름다운 남성들을 궁궐로 몰래 불러들여 음란한 행위를 즐기고 그들에게 요직을 맡기면서 국정이 문란해졌다고 기록하고 있다. 이로 인해 백성들의 마음이 크게 동요하여 거리에 국정을 비판하는 글이 나붙을 정도였다고 서술한다. 『삼국유사』 역시 유모인 부호부인과 김위홍을 비롯한 서너 명의 총신들이 권력을 마음대로 휘둘러 국정을 어지럽혔고, 이로 인해 도적들이 벌떼처럼 일어났다고 비판한다. 그러나 경주 김씨 족보에는 진성여왕이 880년에 숙부인 김위홍과 결혼하여 김양정, 김준, 김처회 세 아들을 두었다는 기록이 존재하여, 『삼국사기』의 기록과는 상반된 견해를 제시한다.

그러나 이러한 기록들은 당시의 유교적 사관, 특히 여성 통치자에 대한 부정적인 인식이 강하게 반영되었을 가능성이 크다. 중국의 측천무후에 대한 평가와 유사하게, 유교적 입장에서 여성의 통치를 비판하고 국가의 혼란을 여성 통치자의 문란한 행실로 귀결시키는 경향이 있었기 때문이다.

이와 대조적으로, 최치원이 진성여왕의 양위(讓位)에 대해 올린 표문인 『사사위표』(謝嗣位表)나 그가 지은 『보령 성주사지 낭혜화상탑비』 등 다른 기록에서는 진성여왕이 사심이 없고 욕심이 적으며, 병이 많아 한가함을 좋아하고, 말해야 할 때가 되어서야 말을 하고, 한번 뜻한 바는 빼앗기지 않는 굳은 의지를 지닌 인물로 묘사되어 있다. 이는 진성여왕에 대한 다양한 평가가 존재하며, 역사 기록의 해석에 신중함이 필요함을 보여준다.

4. 말년과 최후

진성여왕은 재위 말년에 이르러 심화되는 국정 혼란과 자신의 병세로 인해 왕위 계승을 결정하고 삶을 마감했다.

4.1. 태자 책봉과 양위

계속되는 국정 혼란과 자신의 건강 악화에 시달리던 진성여왕은 895년, 오라버니인 헌강왕의 서자(庶子) 김요(金嶢)를 태자로 책봉했다. 그리고 897년 음력 6월 1일(양력 7월 4일), 병세가 심화되자 태자 김요에게 왕위를 물려주고 양위했다.

4.2. 죽음과 능묘

양위 후 6개월이 채 되지 않은 897년 음력 12월 4일(양력 12월 31일), 진성여왕은 승하했다. 그녀의 능묘는 경주시 사자사(獅子寺) 북쪽에 안장되었다.

5. 유산과 평가

진성여왕의 재위는 신라의 쇠퇴를 가속화하고 후삼국 시대의 서막을 열었다는 점에서 중요한 역사적 의미를 지닌다. 그녀에 대한 평가는 당대 기록과 후대 사서에 따라 극명한 차이를 보인다.

5.1. 문화적 업적

진성여왕은 당대 문화사에 중요한 지시를 내리기도 했다. 그녀는 각간(角干) 김위홍과 대구화상(大矩和尙)에게 명하여 향가(鄕歌) 작품들을 모아 『삼대목』(三代目)이라는 첫 번째 향가집을 편찬하게 했다. 이는 신라의 문학적 전통을 집대성하려는 시도였으나, 아쉽게도 이 작품은 현재까지 전해지지 않는다.

5.2. 역사적 평가

진성여왕의 재위 기간은 신라의 중앙 통제력이 급격히 약화되고 지방 호족들이 발호하면서 결국 후삼국 시대로 접어드는 시점이었다. 『삼국사기』와 『삼국유사』는 대체로 진성여왕의 통치와 개인적 행실을 매우 비판적으로 서술하며, 그녀의 음란함과 국정 문란이 신라의 멸망을 초래했다고 평가한다. 이들 사서는 그녀의 치세 동안 조세 제도가 붕괴하고 민란이 끊이지 않았던 상황을 상세히 묘사한다.

그러나 최치원의 기록에서는 진성여왕을 사심이 없고 욕심이 적으며, 성군으로서의 면모를 갖춘 인물로 묘사하는 등 상반된 평가를 보인다. 이는 당시의 역사적 맥락과 사료를 작성한 이의 관점을 고려할 때 진성여왕에 대한 일방적인 판단보다는 복합적인 해석이 필요함을 시사한다. 특히 『삼국사기』와 같은 유교 사관에 입각한 역사서들이 여성 통치자에 대해 비판적인 시각을 가졌을 가능성을 함께 고려해야 한다. 결과적으로 진성여왕은 신라 말기의 혼란을 상징하는 인물이자, 동시에 다양한 시각으로 재평가될 여지를 남긴 군주로 남아있다.

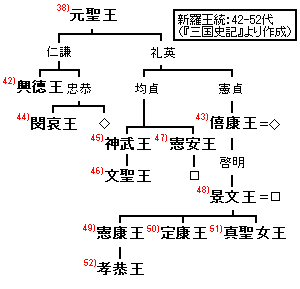

6. 가계도

| 관계 | 이름 | 비고 |

|---|---|---|

| 부왕 | 경문왕 (景文王) | 신라 제48대 국왕 |

| 모후 | 문의왕후 김씨 (文懿王后 金氏) | |

| 배우자 (숙부 겸 남편) | 김위홍 (金魏弘) | 각간(角干), 경문왕의 동생 |

| 의붓아들 | 김양정 (金良貞) | |

| 아들 | 김준 (金俊) | |

| 아들 | 김처회 (金處會) | |

| 오라버니 | 헌강왕 (憲康王) | 신라 제49대 국왕 |

| 오라버니 | 정강왕 (定康王) | 신라 제50대 국왕 |

| 태자 (헌강왕의 서자) | 효공왕 (孝恭王) | 신라 제52대 국왕, 진성여왕의 뒤를 이음 |

7. 대중문화 속 진성여왕

진성여왕은 신라 말기의 혼란스러운 시대를 배경으로 한 여러 대중매체 작품에 등장하며, 주로 비극적이고 파란만장한 삶을 산 인물로 그려진다.

- 텔레비전 드라마:

- 《태조 왕건》 (KBS, 2000년 ~ 2002년), 노현희

- 영화:

- 《진성여왕》 (1964년), 도금봉

- 《천년호》 (1969년), 김혜정

- 《천년호》 (2003년), 김혜리

8. 관련 항목

- 통일신라

- 후삼국 시대

- 견훤

- 궁예

- 최치원

- 삼대목

- 원종·애노의 난

- 선덕여왕

- 진덕여왕