1. 초기 생애 및 배경

조아섕 뒤 벨레는 어린 시절 부모를 잃고 형의 보호 아래에서 소홀한 교육을 받으며 성장했으나, 이후 법학을 공부하며 인문주의자들과 교류하며 문학적 소양을 쌓았다.

1.1. 어린 시절과 교육

조아섕 뒤 벨레는 1522년경 앙제르 근처 리레의 라 튀르믈리에르 성에서 태어났다. 그의 아버지는 고노르 영주 장 뒤 벨레였고, 어머니는 라 튀르믈리에르의 상속녀인 르네 샤보였다. 장 뒤 벨레 추기경과 기욤 뒤 벨레의 사촌이었다. 그는 10세가 되기 전 부모를 모두 잃고, 형인 르네 뒤 벨레의 후견을 받게 되었다. 그러나 형은 그의 교육에 소홀했고, 뒤 벨레는 라 튀르믈리에르에서 자유롭게 자랐다. 그는 숲의 고독 속에서 묵상하고 루아르강 강변에서 꿈을 꾸는 데 익숙한 연약한 청년이 되었다.

23세가 되었을 때, 그는 친척인 장 뒤 벨레 추기경의 도움을 받아 푸아티에 대학교에서 법학을 공부할 허락을 받았다. 이곳에서 그는 인문주의자 마르크 앙투안 뮈레와 당대에 유명했던 라틴 시인 장 살몽 마크랭을 만났다. 또한 호라티우스의 《시학》 번역본을 출판하며 이후 플레야드파가 옹호할 많은 사상을 개략적으로 제시했던 자크 펠티에 뒤 망과도 만났을 것으로 추정된다.

2. 문학 활동과 플레야드파 형성

뒤 벨레는 피에르 드 롱사르와의 운명적인 만남을 통해 시인으로서의 경력을 시작했으며, 이후 동료 시인들과 함께 프랑스 문학의 새로운 방향을 모색하는 플레야드파를 결성하고 그 활동의 중심에 섰다.

2.1. 피에르 드 롱사르와의 만남

뒤 벨레가 피에르 드 롱사르를 만난 것은 1547년경 푸아티에로 가는 길의 한 여관에서였을 것으로 추정되며, 이 만남은 프랑스 르네상스 시의 시작점으로 여겨진다. 두 사람은 공통점이 많아 금세 절친한 친구가 되었다. 둘 다 20대였고, 공통된 친척과 친구들이 있었다. 둘 다 군 복무를 꿈꿨지만, 조기에 찾아온 난청으로 인해 그 꿈을 접어야 했다. 롱사르는 위대한 시인이 되기를 열망하며 뒤 벨레에게 파리의 콜레주 드 코크레에 들어가 고대 작가들을 공부하자고 설득했고, 뒤 벨레는 자신이 시를 쓰고 있음을 고백하며 롱사르와 함께 파리로 향했다.

2.2. 플레야드파 결성 및 활동

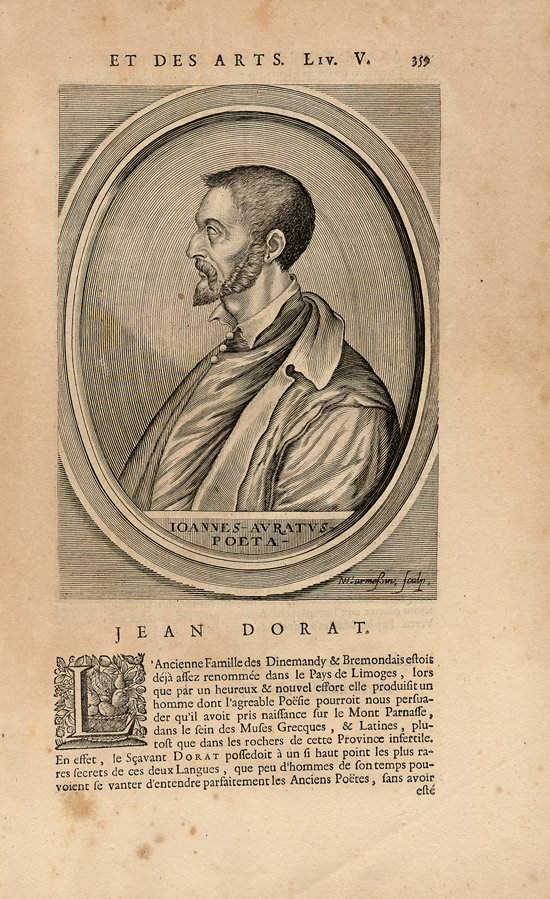

파리로 돌아온 뒤 벨레와 롱사르는 콜레주 드 코크레에서 뛰어난 그리스 학자 장 도라의 문하생으로 합류했다. 도라는 그들에게 고대 작가들과 이탈리아 시인들을 가르쳤다. 도라의 가르침을 배우면서 롱사르와 뒤 벨레는 친구들과 함께 새로운 시의 규율을 정의하려는 시인 그룹을 만들었다. 이 시인 그룹은 1549년에 "브리가드"(Brigade)라고 명명되었고, 1553년에는 플레야드파로 정식으로 설립되었다.

롱사르와 장 앙투안 드 바이프가 그리스 모델에 더 큰 영향을 받은 반면, 뒤 벨레는 특히 라틴어 학자였으며, 아마도 자신의 언어와 밀접한 관련이 있는 라틴어에 대한 그의 선호가 그의 시에서 더 민족적이고 친숙한 분위기를 결정하는 데 영향을 미쳤을 것이다. 1548년에는 토마 세빌레의 《시론》(Art poétique)이 출판되었는데, 이 책은 롱사르와 그의 추종자들이 마음에 품고 있던 많은 사상을 제시했지만, 클레망 마로와 그의 제자들을 모델로 삼는 등 관점에서 본질적인 차이가 있었다. 롱사르와 그의 친구들은 이 점과 다른 점들에서 세빌레와 격렬하게 반대했으며, 자신들의 사상이 선점되고 심지어 부적절하게 제시된 것에 대해 자연스러운 분노를 느꼈다.

3. 주요 저작 및 문학적 기여

조아섕 뒤 벨레는 플레야드파의 선언문을 통해 프랑스어의 위상을 높이고 문학 언어로 발전시키려는 사상을 펼쳤으며, 다양한 시집과 작품들을 통해 프랑스 문학과 언어 발전에 지대한 영향을 끼쳤다.

3.1. 프랑스어의 옹호와 현양 (Défense et illustration de la langue française)

1549년에 출판된 플레야드파의 유명한 선언문인 《프랑스어의 옹호와 현양》(Défense et illustration de la langue française)은 세빌레의 논문에 대한 보완이자 반박이었다. 이 책은 스페로네 스페로니의 《언어 대화》(Dialogo delle lingue, 1542)에서 부분적으로 영감을 받아 플레야드파 전체의 문학적 원칙을 표현한 것이었다. 롱사르가 선출된 지도자였음에도 불구하고, 이 책의 편집은 뒤 벨레에게 위임되었다. 이 작품은 또한 학자들이 자국을 개혁하는 수단으로서 프랑스 정치 논쟁을 강화하는 데 기여했다.

뒤 벨레는 당시의 프랑스어가 고급 시의 매개체로 사용되기에는 너무 빈약하다고 주장했지만, 적절한 교육을 통해 고전 언어와 같은 수준으로 끌어올릴 수 있다고 역설했다. 그는 모국어를 절망하고 진지하고 야심찬 작품에 라틴어를 사용하는 자들을 비난했다. 그는 고대 작품의 번역 대신 모방을 제안했지만, 《옹호와 현양》에서 정확히 어떻게 해야 하는지는 설명하지 않았다. 고전 시의 형식뿐만 아니라, 산문에서 사용되는 것과 구별되는 별도의 시적 언어와 스타일이 사용되어야 한다고 주장했다. 프랑스어는 내부 자원의 개발과 이탈리아어, 라틴어, 그리스어로부터의 신중한 차용을 통해 풍부해져야 했다. 뒤 벨레와 롱사르 모두 이러한 차용에 신중함이 필요하다고 강조했으며, 모국어를 라틴어화하려 한다는 비난을 부인했다. 이 책은 시와 프랑스어의 가능성에 대한 활기찬 옹호였으며, 덜 영웅적인 견해를 가진 작가들에 대한 선전포고이기도 했다.

뒤 벨레가 마로와 그의 추종자들, 그리고 세빌레에게 가한 맹렬한 공격은 응답을 받았다. 세빌레는 에우리피데스의 《이피게네이아》 번역본 서문에서 반박했고, 리옹의 시인 기욤 데 조텔은 뒤 벨레에게 선배들에 대한 배은망덕을 비난하며 자신의 《루이 메그레의 맹렬한 변호에 대한 반박》(Réplique aux furieuses defenses de Louis Meigret, 1550)에서 번역에 반대하는 모방 주장의 약점을 지적했다. 리옹의 트리니테 콜레주의 섭정인 바르텔레미 아노는 자신의 《호라티우스의 오중주》(Quintil Horatian, 1551)에서 그를 공격했는데, 이 작품의 저작권은 일반적으로 샤를 퐁텐에게 귀속되었다. 아노는 프랑스어 옹호를 표방하는 작품에서 고대인 모방을 주입하고 토착 시인들을 깎아내리는 명백한 불일치를 지적했다.

3.2. 시집 및 주요 작품

3.2.1. 올리브 (Olive)

뒤 벨레의 소네트 모음집인 《올리브》(Olive)는 1549년에 처음 출판되었고, 1550년에 두 번째 판이 나왔다. 이 시집은 페트라르카, 아리오스토 및 가브리엘레 졸리토 데 페라리가 출판한 동시대 이탈리아 시인들의 시를 모델로 한 약 50편의 소네트로 구성되어 있다. '올리브'는 '마드무아젤 비올'(Mlle Viole)의 아나그램으로 추정되지만, 시에 실제적인 열정의 증거는 거의 없으며, 아마도 페트라르카풍의 연습작으로 볼 수 있다. 특히 두 번째 판에서는 그의 연인에게 바치는 헌사가 프랑수아 2세의 누이인 발루아의 마르그리트에게 바치는 헌사로 바뀌었다. 뒤 벨레는 프랑스 시에 소네트를 실제로 도입한 것은 아니지만, 그것을 프랑스 환경에 적응시켰다. 그리고 소네트 창작 열풍이 광기로 변했을 때, 그는 그 과도함을 비웃은 최초의 인물 중 한 명이었다. 이 시집과 함께 《서정시》(Vers lyriques)라는 제목의 13편의 송가도 함께 인쇄되었다.

3.2.2. 로마의 고적 (Antiquités de Rome)

1558년에 출판된 《로마의 고적》(Antiquités de Rome)은 그가 로마에 4년 반 동안 체류하면서 쓴 47편의 소네트로 이루어져 있다. 이 소네트들은 《올리브》 연작보다 더 개인적이고 모방적이지 않았으며, 후대 프랑스 문학에서 볼네와 샤토브리앙에 의해 부활된 분위기를 담고 있다. 특히 《로마의 고적》의 소네트 III, "로마에서 로마를 찾는 새로 온 자여"(Nouveau venu qui cherches Rome en Rome)는 르네상스 작가 장 비탈리스의 라틴 시의 직접적인 영향을 반영하는 것으로 밝혀졌다. 이 소네트들은 에드먼드 스펜서에 의해 영어로 번역되었고(《로마의 폐허》(The Ruins of Rome), 1591), 프란시스코 데 케베도에 의해 스페인어로 번역되었다("폐허 속에 묻힌 로마에게"(A Roma sepultada en sus ruinas), 1650).

3.2.3. 애석시집 (Les Regrets)

1558년에 출판된 《애석시집》(Les Regrets)은 191편의 소네트로 구성되어 있으며, 대부분 이탈리아에서 쓰여졌다. 이 시집은 그가 《옹호와 현양》에서 제시했던 이론에서 벗어났음을 보여준다. 뒤 벨레의 특별한 단순함과 부드러움은 파우스틴에 대한 그의 불운한 열정과 루아르 강변에 대한 향수를 담은 소네트들에서 나타난다. 그중에는 로마의 풍습을 묘사하는 풍자적인 소네트들도 있으며, 파리로 돌아온 후 쓰여진 후기 소네트들은 종종 후원을 호소하는 내용이다. 이 작품은 그의 시적 성숙과 근대 서정시의 선구적인 면모를 보여주는 걸작으로 평가받는다.

3.2.4. 기타 작품

뒤 벨레는 1549년에 마르그리트 공주에게 헌정된 《시집》(Recueil de poésies)을 출판했다. 1552년에는 《아이네이스》 제4권의 번역본과 다른 번역작품 및 몇 편의 수시시를 발표했다. 1558년에는 《다양한 시골 유희》(Divers Jeux Rustiques)를 출판했다. 1559년에는 아드리앵 튀르네브의 라틴어 원본을 번역한 풍자적인 서신인 《문학으로 이득을 취하는 새로운 방법》(La Nouvelle Manière de faire son profit des lettres)을 푸아티에에서 출판했으며, 이와 함께 프랑스 시에 공식적인 풍자를 도입한 《궁정 시인》(Le Poète courtisan)을 발표했다. 《문학으로 이득을 취하는 새로운 방법》은 왕실 역사가로 선출되었지만 실제로는 아무것도 쓰지 않은 피에르 드 파스칼을 겨냥한 것으로 여겨진다. 두 작품 모두 J 퀸틸 뒤 트루세이라는 가명으로 출판되었으며, 《궁정 시인》은 일반적으로 멜랭 드 생젤레를 겨냥한 것으로 추정되었지만, 뒤 벨레는 그와 항상 우호적인 관계를 유지했다. 1559년에는 프랑수아 2세에게 헌정된 길고 웅변적인 《왕에게 드리는 담론》(Discours au roi)을 저술했는데, 이는 미셸 드 로피탈이 쓴 라틴어 원본(현재는 소실됨)을 번역한 것으로, 군주의 의무를 상세히 설명하고 있다. 이 작품은 그에게 뒤늦은 연금을 확보해 주었다고 전해지지만, 그의 사후인 1567년에야 출판되었다.

4. 로마 체류

뒤 벨레는 1553년부터 1557년까지 4년 반 동안 그의 친척인 장 뒤 벨레 추기경의 비서 중 한 명으로 로마에 체류했다. 그는 처음에는 로마 체류를 기뻐했지만, 곧 환멸을 느꼈다. 그는 고대 신화적인 수도가 이제는 폐허와 방탕, 사치의 도시일 뿐이라고 생각했다. 그는 더 아름다운 시대를 동경하며 로마 체류에 대한 혐오와 후회를 느꼈다.

그의 임무는 추기경의 채권자들을 만나고 가계 비용을 위한 자금을 마련하는 것이었다. 그럼에도 불구하고 그는 이탈리아 학자들 사이에서 많은 친구를 사귀었고, 자신과 비슷한 처지의 망명 시인 올리비에 드 마니와 깊은 우정을 맺었다. 로마 체류 말기에는 파우스틴이라는 로마 여인과 격렬한 사랑에 빠졌는데, 그녀는 그의 라틴 시에서 콜룸바(Columba)와 콜룸벨르(Columbelle)로 등장한다. 이 열정은 그의 라틴 시에서 가장 명확하게 표현된다. 파우스틴은 나이 많고 질투심 많은 남편에게 감시받고 있었으며, 뒤 벨레의 최종적인 정복이 1557년 8월 말 파리로 떠나게 된 이유 중 하나였을 수도 있다.

5. 말년과 죽음

뒤 벨레는 1550년경 2년간 지속된 심각한 질병을 앓았고, 이때부터 난청이 시작되었다. 그는 조카의 후견인으로서 추가적인 걱정거리를 안고 있었다。조카는 1553년에 사망했고, 이때까지 리레 영주(sieur de Liré)라는 칭호를 가지고 있던 조아섕은 고노르 영주(seigneur de Gonnor)가 되었다.

로마에서 돌아온 후 롱사르와의 친밀한 관계는 예전처럼 회복되지 않았지만, 그는 학자 장 드 모렐과 깊은 우정을 맺었는데, 그의 집은 학술 단체의 중심지였다. 파리에서도 그는 여전히 추기경의 고용인이었으며, 추기경은 그에게 교구 내에서 자신이 보유하던 평신도 후원권을 위임했다. 이러한 직무를 수행하면서 조아섕은 파리 주교 외스타슈 뒤 벨레와 다투었고, 이는 《애석시집》의 솔직한 내용이 출판된 이후 덜 우호적이던 추기경과의 관계에 악영향을 미쳤다. 그의 주요 후원자였던 발루아의 마르그리트는 사부아로 떠났다. 뒤 벨레의 건강은 약했고, 그의 난청은 공식 직무를 심각하게 방해했다. 결국 그는 1560년 1월 1일, 38세의 나이로 서재 책상에서 급사했다. 그가 사제 서품을 받았다는 증거는 없지만, 그는 서기였으며 그 자격으로 여러 성직록을 받았다. 한때 그는 노트르담 대성당의 참사회원이었고, 따라서 대성당에 묻혔다. 그가 생애 마지막 해에 보르도 대주교로 지명되었다는 주장은 문서적 증거로 확인되지 않으며 그 자체로 매우 가능성이 낮다.

6. 유해 발굴

2019년 노트르담 대성당 화재 이후, 2022년 4월에 진행된 발굴 작업 중 교회의 바닥 아래에서 두 개의 납 관이 발견되었다. 같은 해 12월, 그중 한 관은 18세기 사제 앙투안 드 라 포르트의 것으로 확인되었다.

나머지 한 관에는 14세기에서 18세기경으로 추정되는 30대 남성의 유해가 들어있었다. 검시 결과, 유해의 두개골은 1900년대 초까지 프랑스 서부, 특히 되세브르주 지역을 중심으로 전해지던 인공 두개골 변형 풍습에 따라 장두화되어 있었다. 또한 일상적으로 검이나 창을 사용했던 흔적과 승마에 능숙했던 인물로 추정되는 흔적이 발견되었다. 사망 원인은 결핵으로 인한 만성 수막염으로, 이로 인해 모든 치아가 빠지는 극심한 상태였다. 두개골과 흉부에는 절개 흔적이 있었고, 방부 처리도 되어 있었다.

2024년, 보다 상세한 분석 조사를 통해 이 유해가 조아섕 뒤 벨레의 것일 가능성이 높다는 결론이 내려졌다. 그의 삼촌인 장 뒤 벨레 추기경의 묘가 노트르담 대성당에 있었다는 점도 결정적인 요인 중 하나였다. 그러나 유해의 동위 원소 분석 결과는 이 결론과 모순되는 점을 보였다. 분석에 따르면 유해는 프랑스 서부 출신 인물의 것으로 추정되는데, 뒤 벨레는 프랑스 동부에서 성장했다. 일부 발굴자들은 이 유해가 16세기 프랑스 기사 에두아르 드 라 마들렌의 것일 수도 있다고 보고 있다.

7. 평가 및 영향

뒤 벨레는 피에르 드 롱사르와 함께 플레야드파를 결성하고 그 선언문인 《프랑스어의 옹호와 현양》을 저술함으로써 프랑스 문학과 언어 발전에 지대한 영향을 미쳤다. 그는 프랑스어가 고대 언어들과 동등한 문학 언어로 발전할 수 있음을 역설하며, 어휘를 풍부하게 하고 새로운 장르를 개척하는 데 중요한 역할을 했다. 특히 소네트를 프랑스 시에 정착시키는 데 기여했으며, 《궁정 시인》(Le Poète courtisan)을 통해 프랑스 시에 공식적인 풍자를 도입했다.

그의 후기 작품, 특히 《애석시집》은 개인적인 감정과 애수를 담아내며 시적 성숙을 보여주는 걸작으로 평가받고, 근대 서정시의 선구적인 면모를 보여준다. 비록 그의 일부 작품이 자신이 주장했던 이론(고전 모방, 라틴어 사용 등)과 상충되는 역설적인 면모를 보이기도 했지만, 이는 플레야드파 전체의 특징이기도 했다. 뒤 벨레의 작품들은 프랑스 르네상스 문학사에서 그의 중요한 위치를 확고히 하며 오늘날까지도 연구되고 있다.

8. 작품 목록

조아섕 뒤 벨레의 주요 저작물은 다음과 같다.

- 《올리브》(L'Olive) (1549년)

- 《서정시》(Vers lyriques) (1549년)

- 《시집》(Recueil de poésies) (1549년)

- 《프랑스어의 옹호와 현양》(Défense et illustration de la langue française) (1549년)

- 《아이네이스》 제4권 번역본 (1552년)

- 《로마의 고적》(Antiquités de Rome) (1558년)

- 《다양한 시골 유희》(Divers Jeux Rustiques) (1558년)

- 《애석시집》(Les Regrets) (1558년)

- 《라틴어 시집》(Poemata) (1558년)

- 《문학으로 이득을 취하는 새로운 방법》(La Nouvelle Manière de faire son profit des lettres) (1559년)

- 《궁정 시인》(Le Poète courtisan) (1559년)

- 《왕에게 드리는 담론》(Discours au roi) (1559년, 1567년 출판)

- 《나바라 여왕에게 바치는 소네트》(Sonnets à la reine de Navarre) (1561년)