1. 생애 및 학문 활동

방효유는 원나라 말엽인 1357년 (지정 17년)에 절강성 영해현에서 방극근(方克勤)의 아들로 태어났다. 그의 아버지 방극근은 홍무제 시기 청렴한 관리로 알려져 있다. 방효유는 어린 시절부터 총명하고 문장에 뛰어났으며, 두 눈은 형형하고 독서량이 방대하여 당시 사람들은 그를 당나라의 문장가 한유에 비견하여 '소한자'(小韓子Xiǎo Hánzǐ중국어)라는 별명을 붙였다.

1.1. 학문적 성장과 스승

1376년 (홍무 9년), 방효유는 당시 '4대 선생' 중 한 명으로 불리던 대학자 송렴의 제자가 되어 유학과 역사, 문학을 배웠다. 그는 송렴의 문하에서 가장 뛰어난 제자로 평가받았으며, 선배 학자인 호한(胡翰)과 소백형(蘇伯衡)조차 그에게 미치지 못한다고 자인할 정도였다. 그는 문예를 경시하고 항상 왕도를 밝히고 태평성대를 이루는 것을 자신의 임무로 삼았다. 방효유는 송렴의 제자 중 으뜸으로 꼽혔으며, 주희의 학통을 잇는 금화학파(金華學派)와도 깊은 연관이 있었다. 그러나 송렴은 제자가 된 지 5년 뒤인 1381년, 홍무제의 대대적인 공신 숙청에 휘말려 귀양지에서 사망하면서 방효유의 가르침은 중단되었다.

1.2. 초기 경력

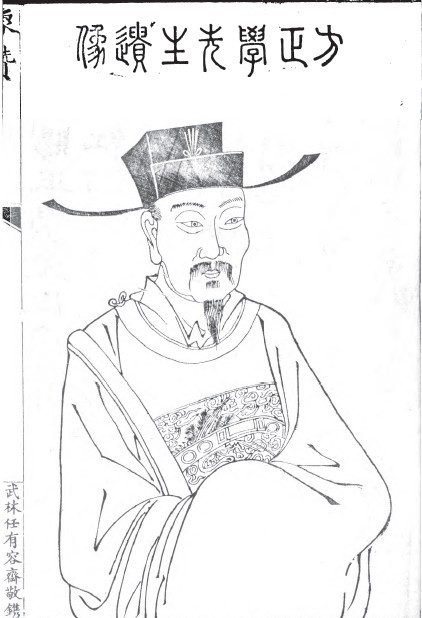

송렴의 제자라는 이유로 한동안 중용되지 못했던 방효유는 지식인들의 추천으로 한중교수(漢中敎授)의 직위에 올랐다. 이 무렵 촉헌왕 주춘에게 세자 주열렴(朱悅熑)의 사부로 초빙되었는데, 주춘은 그의 독서실을 지어주며 '정학'(正學Zhèngxué중국어)이라 불렀고, 이로 인해 방효유는 '정학선생'이라는 별칭을 얻게 되었다. 그는 이후 《주례변정》(周禮辨正)을 비롯하여 《손지재집》(遜志齋集, 총 24권) 등 여러 저술 활동을 왕성하게 펼치며 황족 자제들의 교육에도 힘썼다.

2. 건문제 시대의 활동

2.1. 황태손 사부 및 참모

1392년 (홍무 25년) 4월, 병약하던 황태자 주표가 사망하자, 불과 15세의 주표의 서장자 주윤문이 황태손으로 책봉되었다. 이때 황태손 주윤문을 지도할 스승으로 젊은 유학자 중 명성이 자자하던 방효유를 비롯해 유삼오, 황자징, 제태가 낙점되었다. 방효유는 단순히 황태손의 스승 역할뿐만 아니라 정치적 참모로서 주윤문이 든든한 차기 황제가 될 수 있도록 보필했으며, 그 결과 주윤문의 두터운 신임을 얻게 되었다. 그러나 황태손 주윤문이 성년이 되기 전 홍무제마저 병들면서 그의 가장 큰 버팀목이 사라져 입지가 흔들렸다.

2.2. 건문제의 개혁과 정책

1398년 (홍무 31년), 홍무제가 승하하고 황태손 주윤문이 건문제(建文帝)로 즉위하자, 방효유는 중용되어 시강학사에 올랐다. 건문제의 고문이 된 방효유는 덕치에 기반한 정치체제를 목표로 국정 개혁을 추진했다. 그는 왕도를 밝히고 태평성대를 이루는 것을 자신의 임무로 여겼으며, 홍무제의 엄격한 통치를 유화 정책으로 전환하여 유생들의 지지를 얻었다. 또한 황제 독재체제를 부분적으로 완화하기도 했다. 독서를 좋아했던 건문제는 책을 읽다가 의문이 생길 때마다 방효유를 불러 해설을 부탁했으며, 나아가 국가의 중대사까지 모두 그에게 자문을 구하고, 조정의 모든 대신들도 방효유를 직접 만나 가부를 결정받도록 했다.

당시 건문제와 방효유가 직면한 가장 시급한 문제는 어린 황제의 취약한 권력 기반이었다. 이를 염려한 방효유는 건문제에게 '심려론'(深慮論Shēnlǜlùn중국어)을 지어 바치며 "화는 언제나 소홀히 다룬 데서 일어나며, 난은 언제나 별로 의심할 것도 없는 일에서부터 일어난다"고 경고했다. 홍무제는 생전에 수많은 공신들을 학살하여 어린 황태손이 휘둘릴 것을 막으려 했으나, 결과적으로 건문제의 지지 기반은 크게 약화되었다. 반면, 연왕 주체를 비롯한 변방의 황제 숙부들은 막강한 군사력을 자랑하며 야심을 키우고 있었다.

남경 조정은 고심 끝에 지방 번왕들을 한 명씩 황궁으로 불러들여 제거하려는 계책을 세웠다. 유약한 성격의 건문제는 숙부들을 핍박한다는 비난을 받을까 봐 적극적이지 않았으나, 방효유를 비롯한 근황파 대신들의 간곡한 주청으로 지방 번왕들의 영지에 첩자와 자객들이 파견되어 그들의 언동을 비밀리에 감시했다.

3. 정난의 변과 저항

3.1. 정난의 변의 배경

황제와 숙부들 사이의 갈등이 증폭되고 각지의 번왕들이 작위를 박탈당하는 일이 발생하자, 마침내 북평을 다스리던 홍무제의 넷째 아들이자 건문제의 숙부인 연왕 주체가 "황제를 에워싸고 있는 간신들을 처단하여 나라를 바로잡는다"는 명분 아래 정난의 변을 일으켰다.

황제의 군대는 수적으로는 우세했으나, 홍무제의 숙청으로 유능한 장수들이 부족했다. 반면, 주체의 군대는 북방에서 오랫동안 북원의 몽골족과 전투를 치러 실전 경험이 풍부하고 잘 훈련되어 사기가 높았다. 한편, 주체의 책사 도연(道衍, 요광효)은 주체에게 "성이 함락되어도 방효유는 절대로 투항하지 않을 것이니 그를 죽이지 마십시오. 그를 죽이면 천하의 학문이 끊어질 수 있습니다"라고 간청했다.

3.2. 영락제 즉위 조서 거부

4년에 걸친 치열한 전쟁 끝에 결국 주체의 정예병이 황제의 군대를 격파했다. 전세가 불리해지자 전쟁과 무관한 방효유마저 관군의 총사령관으로 차출되었으나, 전세를 역전시키기는 어려웠다. 1402년 (건문 4년), 마침내 수도 난징이 함락되었고, 건문제는 황궁에 불을 질렀다. 부인 효민양황후는 불에 타 죽은 시신으로 발견되었으나, 건문제의 시신은 발견되지 않았다.

난징을 함락시킨 주체는 사흘 동안 궁궐 안을 샅샅이 뒤지며 건문제에게 충성하던 신하들을 거의 다 처형했다. 그러나 건문제의 스승이자 연왕 제거론의 주역이었던 방효유만큼은 그의 학문적 명성과 권위를 의식하여 살려두었다. 궁문 앞에 엎드려 건문제를 애도했다는 이유로 옥에 가둔 후에도 정중하게 대우했으며, 당대의 대학자인 그를 회유하여 정난의 변으로 조카의 제위를 찬탈한 일의 당위성과 정통성을 회복하고 유생들의 지지를 얻고자 했다.

그러나 방효유는 이미 경청과 함께 건문제에게 남은 충성을 바치기로 결의한 상태였다. 경청은 혼자 칼을 숨기고 입궁하여 주체를 암살하려 했으나 발각되어 처형당했다. 주체는 격분하여 경청과 그 일족을 즉시 처형했으나, 방효유만큼은 정성껏 대접했다.

4. 처형과 십족의 멸족

4.1. 영락제와의 대면

주체는 방효유를 자신의 앞으로 데려왔는데, 방효유는 건문제에게 예를 다하려는 의미로 상복을 입고 있었다. 주체는 시종일관 부드러운 언변과 태도로 방효유에게 자신이 반란을 일으키게 된 동기를 설득했다. 그러나 주체를 불신하고 건문제에게 충성을 지키려는 방효유의 자세는 한결같았다. 이때 주체와 방효유가 주고받은 문답은 다음과 같다.

주체는 "그대는 주 성왕을 보좌한 주공을 따른 것에 지나지 않는다"고 말했다.

방효유는 "지금 성왕은 어디에 있습니까?"라고 물었고, 주체는 "그는 스스로 몸에 불을 지르고 죽었다"고 답했다.

방효유가 "왜 성왕의 아들을 황제로 앉히지 않습니까?"라고 묻자, 주체는 "나라가 연장자를 군주로 모시기를 바라기 때문이다"라고 했다.

방효유가 다시 "왜 성왕의 동생을 황제로 앉히지 않습니까?"라고 묻자, 주체는 "이는 내 집안일이니 선생은 걱정할 필요가 없다"고 일축했다.

마침내 주체가 자신의 즉위 조서 초안을 작성해 달라고 간곡히 부탁하며 지필묵을 주자, 방효유는 "연적찬위(燕賊篡位Yānzéi Cuànwèi중국어)" 즉, "연나라의 도적이 제위를 찬탈했다"는 글만을 적어냈다. 이에 격노한 주체가 방효유에게 구족을 멸하겠다고 협박했으나, 방효유는 "구족이 아니라 '십족(十族)'을 멸한다 해도 역적과 손잡을 수는 없다"고 맞받아쳤다.

4.2. '십족의 멸족' 형벌

이 말을 듣고 극도로 분노한 주체는 방효유의 입을 양쪽 귀밑까지 찢어놓고 두 귀를 잘라냈다고 전해지지만, 방효유는 부릅뜬 눈으로 주체를 쏘아보며 고통을 참아내기만 했다. 이어 주체는 방효유의 일가친척을 모조리 잡아들였다. 방효유의 혈족은 모두 형장으로 끌려나와 방효유가 보는 앞에서 한 사람씩 참살되었다. 방효유는 이를 뜬눈으로 지켜보며 매번 조서를 쓸 것인지 협박을 받으면서도 지조를 거두지 않았고, 숙청은 밤새 계속되었다.

마침내 주체는 방효유의 구족(친족의 4대, 외족의 3대, 처족의 2대)을 모두 참살했다. 그러나 그것으로 분을 삭이지 못하고 제자, 선후배, 친구, 문하생 등 방효유와 평소에 친분 관계가 있었던 사람들까지 모두 잡아들인 후, 이를 '열 번째 일족'으로 규정하고 목을 베었다. 이로 인해 방효유와 연좌되어 참수된 사람은 모두 873명에 이르렀으며, 유배된 사람은 헤아릴 수 없었다. 이를 주련십족(誅連十族)이라고 한다. 방효유는 이 모든 일들을 강제로 하나하나 모두 지켜본 뒤에야 맨 마지막으로 처형되었다.

4.3. 절명시와 최후

참수당하기 직전, 취보문(聚寶門) 밖으로 끌려가던 방효유는 다음과 같은 절명시(絕命詩)를 남겼다.

하늘이 난리를 내리시어 흩게 되니 어찌 그 연유를 알소냐.

삼강은 그 있던 곳이 바뀌고 사유(예의염치)는 행하여지지 않는다.

골육끼리 서로 죽이며 친척을 일러 원수라고 하고.

간신이 흉계를 얻어 나라를 농락하는구나.

충신 분(憤)을 발(發)하여 피눈물 함께 흐른다.

이제 임금을 따라 죽고자 하니 또 무엇을 바라랴.

오호 통재라, 무릇 나의 잘못은 아니거늘.

이 시를 읊은 뒤 그는 46세의 나이로 처형되었다. 청나라 시대에 편찬된 《명사》에는 영락제가 방효유에게 즉위 조서 작성을 요구했으나 그가 거부하자 처형했다는 기록이 있으며, 17세기 《명사기사본말》과 19세기 《명통감》에는 '십족의 멸족'과 '연적찬위'를 썼다는 내용이 추가되어 있다. 일부 역사학자들은 후자의 기록이 후대 문인들이 방효유를 동정하여 만들어낸 이야기일 가능성도 제기한다.

5. 저술과 학문적 업적

5.1. 유교 사상과 학풍

방효유는 정통 유교 학자이자 관료로서, 그의 학문적 기반은 송나라의 주희가 확립한 성리학에 뿌리를 두고 있었다. 그는 스승 송렴으로부터 금화학파의 학통을 이어받아 경전 연구와 실천적 학문을 중시했다. 방효유는 단순히 문예에만 치중하지 않고, '왕도를 밝히고 태평성대를 이루는 것'을 자신의 학문적 소명으로 삼았다. 이는 그의 저술과 정치 활동 전반에 걸쳐 덕치주의와 민본주의 사상으로 발현되었다. 그는 홍무제의 엄격한 법치주의를 유화적인 덕치로 전환하려 했으며, 황제 독재 체제를 부분적으로 완화하려는 시도를 통해 유생들의 지지를 얻었다.

5.2. 주요 저서와 그 소멸

방효유는 생전에 많은 저술을 남겼다. 주요 저서로는 《주례변정》(周禮辨正), 《손지재집》(遜志齋集, 총 24권), 《주례고차》(周禮考次), 《대역지사》(大易枝辭), 《무왕계서주》(武王戒書註), 《송사요언》(宋史要言), 《제왕기명록》(帝王基命錄), 《문통》(文統) 등이 있다.

그러나 정난의 변 이후 영락제는 자신의 정통성을 확립하기 위해 방효유의 저술 대부분을 소각하도록 명령했다. 이로 인해 그의 많은 문학 유산이 소멸되었으며, 현재는 《손지재집》과 문집인 《방정학문집》(方正學文集)만이 전해지고 있다.

6. 평가와 유산

6.1. 충신으로서의 명성

방효유는 죽음 앞에서도 굴하지 않고 건문제에 대한 충절을 지킨 인물로, 후대에 '만고의 충신'이라는 명성을 얻었다. 유교의 영향을 받은 조선과 일본 등에서는 방효유를 절개를 지킨 숭고한 인물로 평가하는 견해가 지배적이었다. 명나라 후기에 들어서도 방효유에 대한 재평가가 이루어져 숭고한 충신으로 여겨졌으며, 남명의 홍광제는 그에게 문정(文正)이라는 시호를 올려주었다. 조선의 세조가 어린 조카 단종의 왕위를 찬탈한 것을 비판하다 처형된 사육신과 비견되기도 한다. 숙종은 사육신의 묘에 제사를 지내주며 "사육신은 명나라의 방효유와 무엇이 다르겠는가?"라고 언급하기도 했다.

6.2. 비판적 시각

일부에서는 방효유의 너무나도 강직한 성격이 자신뿐만 아니라 천 명에 달하는 수많은 주변 친족, 일족들까지 잔인하게 죽게 만든 원인이 되었다며 비판적인 시각을 제시하기도 한다. 현대에 들어서는 러시아계 한국인 박노자 교수가 조선의 선비들이 절개의 으뜸으로 꼽았던 방효유의 행동이 성리학의 가장 큰 병폐를 노출시켰다고 비판했다. 그는 방효유의 도덕론이 절대적 진리가 아니라 지배 계급이 표방했던 하나의 명분론에 불과하며, 농민의 입장에서는 누가 세금을 거둘 것인지의 문제가 크게 상관이 없을 수 있다고 지적했다.

6.3. 후대의 존경과 영향

방효유는 후대에 걸쳐 지속적으로 존경받았으며, 그의 충절은 많은 사람들에게 귀감이 되었다. 푸젠성의 민난인(闽南人)들은 방효유를 철현(Tie Xuan) 및 경청(景清Jǐng Qīng중국어)과 함께 삼부천세(三府千岁) 또는 삼왕(三王)이라는 신으로 숭배하기도 한다. 그의 묘는 난징시 우화대에 위치하고 있다.

7. 가족 관계

방효유는 형과 아우를 비롯하여 두 아들을 두었으나, '십족의 멸족'이라는 가혹한 형벌로 인해 모두 처형되었기 때문에 공식적으로는 그의 가문은 단절되었다.

7.1. 가족의 운명

- 아버지:** 방극근 (方克勤, 주원장의 부하 출신)

- 어머니:** 이름 미상

- 형:** 방효문 (方孝聞)

- 동생:** 방효우 (方孝友)

- 방효우는 형을 만난 자리에서 다음과 같은 즉흥시를 지었다고 전해진다.

형님은 어찌하여 눈물을 주루룩 흘리십니까?

의로움을 얻고 어짊을 이룸이 바로 여기 있거늘.

돌기둥과 기둥머리는 천년 지나도 그대로일진대.

그것에 기대어 우리 영혼은 함께 고향으로 돌아갑니다.- 부인:** 정씨

- 일부 설에 따르면 아내 정씨는 미리 화를 예견하고 음독자살하여 화를 면했다고도 하지만, 실제로는 남편의 처참한 모습을 보고 눈물을 흘리며 남편과 마찬가지로 곧은 절개를 지키다가 참수되었다고 전해진다.

- 장남:** 방중헌 (方中憲)

- 차남:** 방중유 (方중愈)

- 딸:** 2명

- 방효유의 딸들은 '십족의 멸족' 당시 미성년이었는데, 회수(淮水)를 지나는 길에 붙잡히자 두 손을 맞잡고 물에 뛰어들어 죽었다고 한다.

8. 관련 항목

- 건문제

- 정난의 변

- 영락제