1. 생애 및 배경

대이진은 발해의 제10대 국왕인 선왕 대인수의 손자이자 그의 아들 대신덕의 아들이다. 『신당서』에 따르면 아버지 대신덕이 일찍 사망하였기 때문에 손자인 대이진이 왕위를 계승하게 되었다. 『구당서』에는 선왕 대인수가 사망한 후 권지국무(權知國務) 이진을 발해국왕으로 봉하였다고 기록되어 있다. 일부에서는 그가 황제를 칭했다는 설도 있으며, 『요사』 권38 지리지 2 동경요양부편에 따르면 그가 황제를 참칭하고 궁궐을 지었다고 전해진다.

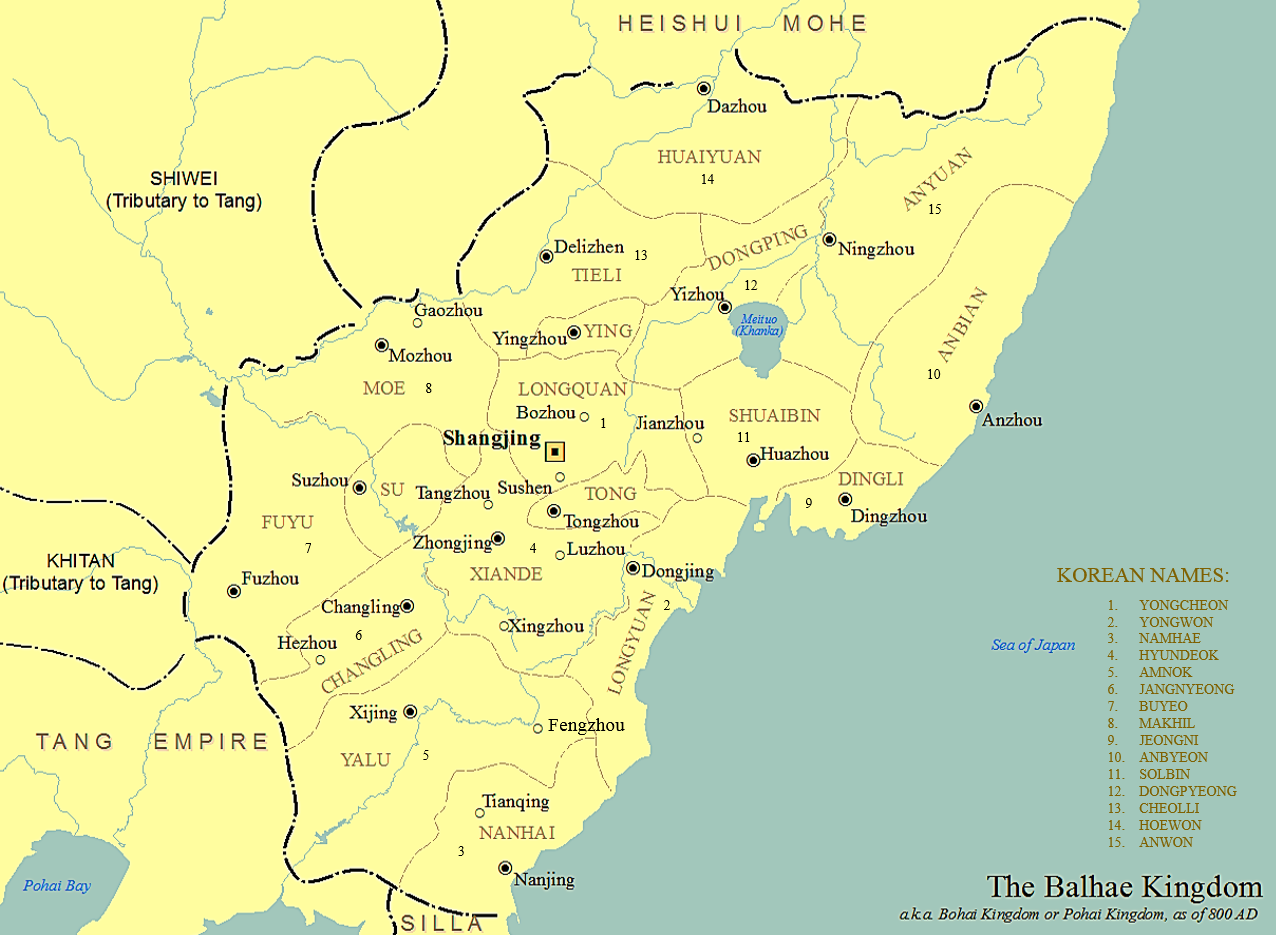

대이진의 즉위 직전 발해는 선왕 대인수 대에 크게 중흥하여 북동아시아에서 막강한 세력을 구축하였다. 선왕은 왕권을 재건하고 군사력을 강화하여 철리말갈, 우루말갈, 월희말갈, 흑수말갈 등 북방의 여러 말갈 부족을 정복하여 대부분의 영토를 발해에 편입시켰고, 요동의 소고구려를 멸망시켰다. 이 시기 발해는 영토를 남쪽으로도 확장하여 신라 국경까지 진출하기도 하였다. 이처럼 선왕의 통치 아래 발해는 동해 바깥의 번성한 나라, 즉 '해동성국'(海東盛國)으로 불릴 만큼 번영을 이루었으며, 대이진은 이러한 강력한 국력을 물려받아 통치 기반을 확립하였다.

2. 재위

대이진은 830년에 즉위하여 연호를 함화(咸和)로 정했다. 그의 재위 기간 동안 발해는 내부적인 통치 체제를 정비하고 대외적으로도 활발한 활동을 펼쳤다.

2.1. 국내 정책

대이진은 발해의 중앙 집권적 통치 체제를 강화하고 군사력을 증진하며 문화와 경제를 진흥하는 데 주력했다.

2.1.1. 행정 및 제도 개혁

대이진은 중앙 집권적인 행정 시스템을 확립하고 정비하는 데 힘썼다. 『요사』에 따르면 그가 황제를 칭하고 궁궐을 지었으며, 5경 15부 62주 체제를 정비하였다고 전해진다. 특히 850년경에는 5경(상경, 중경, 서경, 동경, 남경)과 19부 62주(또는 62군)로 이루어진 지방 행정 체제를 완성하여 당나라와 고구려의 체제를 모방하였다. 이 19부 중 상경 용천부는 황실의 성인 대씨가 통치하고, 나머지 부는 고씨, 장씨, 양씨, 두씨, 오씨, 이씨 등 6개 유력 가문에서 각각 3개 부를 통치하는 형태였다. 이는 대이진의 치세에 발해의 행정력이 더욱 강화되었음을 보여준다.

2.1.2. 군사 개혁

군사력 강화 또한 대이진의 중요한 정책 중 하나였다. 그는 모병제를 바탕으로 상비군을 편성하였다. 『구당서』에는 발해의 군사 제도로 좌우신책군(左右神策軍), 좌우삼군(左右三軍), 120사(一百二十司)를 설치했다는 기록이 남아 있다. 이는 당나라의 제도를 모방한 것으로, 10개의 중앙군 부대(위)를 두었으며 이 중 좌맹분위(左猛賁衛)와 우맹분위(右猛賁衛)는 정예 부대였다. 각 부대는 황궁과 수도를 방어하거나 호위하는 등 고유의 임무를 수행했다. 또한 발해의 무장 세력은 19개의 지방부(province)에도 배치되어 지역 방어를 담당하였다.

2.1.3. 문화 및 경제 진흥

대이진은 당나라와의 적극적인 문화 교류를 통해 당의 문물을 수용하는 데 힘썼다. 그는 아들 대창휘를 비롯한 수십 명의 수행원을 당나라에 파견하여 학문을 배우게 하는 등 당의 선진 문화를 적극적으로 받아들여 발해에 적용하고자 하였다. 일부 발해 유학생은 당나라의 과거 시험에 합격하기도 하여 당시 발해의 학문 수준이 상당했음을 짐작할 수 있다.

문화적으로는 고구려의 전통을 이어받아 불교를 중요하게 여기고 장려하였다. 834년에 제작된 발해 불상 부조가 일본 오하라 미술관에 소장되어 있어 당시 불교 문화의 번성 수준을 엿볼 수 있다. 경제적으로는 농업, 축산업, 수산업 등 주요 산업의 진흥에 힘써 발해의 전반적인 경제 성장을 이끌었다.

2.2. 대외 관계

대이진의 통치 기간 동안 발해는 주변 국가 및 민족들과 다양한 외교 관계를 맺고 활발한 대외 활동을 펼쳤다.

2.2.1. 당나라와의 관계

대이진은 830년 즉위 첫해부터 당나라에 사신을 보내 조공을 바쳤다. 831년에는 당 문종이 사신을 보내 대이진을 발해국왕으로 책봉하였다. 그는 은청광록대부 검교비서감 도독직을 제수받았다. 대이진은 831년 아들 대명준을 당나라에 보냈고, 832년 1월에는 책봉에 대한 감사의 표시로 동중서문하평장사 고보영 등을 유학생 3인과 함께 당나라에 파견했다. 같은 해 2월에는 왕자 대선성 등 6인과 사신을 다시 당나라에 보냈다.

신당서 발해전에 따르면 대이진은 당 문종 연간에 12번, 당 무종 연간에 4번, 총 16차례에 걸쳐 사절단을 당나라에 파견하며 긴밀한 관계를 유지했다. 중국 베이징 덕승문 밖에서 출토된 장건장 묘지명에 따르면 대이진은 사빈경 하수겸 등의 사절을 당나라 유주에 보냈으며, 유주부에서는 안풍현위 장건장을 대표로 발해에 답방 사신으로 파견하였다. 장건장은 833년 가을 발해를 방문하여 834년 9월 발해 상경에 도착했으며, 대이진은 그를 극진히 대우하고 835년 8월 그가 유주로 돌아갈 때 성대한 연회를 열고 많은 물품과 명마, 귀한 동물 가죽 등을 주어 전송하였다.

2.2.2. 주변 부족 및 신라와의 관계

대이진 치세에도 주변 말갈 부족과의 마찰은 계속되었다. 831년 말 흑수말갈 부족이 발해 동북부의 안원부, 회원부, 철리부, 막힐부 등 4개 부를 공격하여 달주(회원부), 덕리진(철리부), 막주(막힐부)가 포위되는 사태가 발생했다. 이에 대이진은 832년 4개 군대를 파견하여 흑수말갈군을 모두 격퇴하였다.

신라와의 관계에서는 836년 신라 흥덕왕이 사망하자 발생한 왕위 계승 분쟁에 발해가 개입한 기록이 있다. 당시 김군정과 김제륭이 왕위를 놓고 다투는 가운데, 신라의 상인 장보고의 부인인 자미부인이 대이진으로부터 발해군을 빌려 김제륭의 신라군과 함께 김군정 세력을 기습하여 김군정을 살해했다. 이 사건 이후 김명(훗날 신라 민애왕)이 왕위에 올랐다가 김제륭을 즉위시켜 신라 희강왕으로 삼았으며, 발해군은 철수하였다. 이는 발해가 신라의 내부 정치에 상당한 영향력을 행사할 수 있었음을 보여준다.

2.2.3. 무역 및 문화 교류

대이진의 통치 기간 동안 발해는 당나라, 일본, 신라, 거란 등 다양한 주변 국가들과 활발한 무역 및 문화 교류를 펼쳤다. 특히 일본과는 정기적으로 사절을 파견하며 외교 관계를 공고히 하고 무역로를 개척하였다. 발해와 일본 간의 동해를 통한 해상 무역로는 일본의 가장 중요한 무역로 중 하나가 되었다.

발해의 귀족과 관리들은 당나라의 수도 장안에 사절이나 유학생으로 자주 왕래하였으며, 이들 중 다수가 당나라의 과거 시험에 합격하기도 했다. 이러한 교류를 통해 발해는 당나라의 선진 문물과 제도를 적극적으로 받아들였다. 또한 발해는 먼 페르시아 지역과도 교역을 진행했으며, 발해의 동경용원부(東景龍原府)에 위치한 동경성(東京城)은 당시 세계적인 무역 도시로 발전하기도 했다. 이러한 활발한 대외 교류는 발해가 '해동성국'으로 불리며 동아시아의 중심 국가 중 하나로 자리매김하는 데 기여하였다.

3. 가계

대이진의 직계 가족 구성원은 다음과 같다.

- 조부: 선왕(宣王, 대인수, 재위: 818년~831년)

- 부: 대신덕(大新德)

- 자녀:

- 왕자: 대명훈(大明訓)

- 왕자: 대명준(大明俊)

- 왕자: 대광성(大光晟) (『책부원귀』에는 대선성(大先晟)으로 기록)

- 왕자: 대창휘(大昌輝)

- 왕자: 대연광(大延廣)

- 왕자: 대입악(大立萼)

- 동생: 원왕(大虔晃, 재위: 857년~872년)

4. 사망 및 계승

대이진은 857년 또는 858년 2월에 사망하였다. 그의 재위는 『신당서』에 따르면 830년부터 857년까지로 기록되어 있지만, 『구당서』 및 한국 사료에는 858년 2월에 사망했다고 기록되어 있어 사망 시기에 대한 이견이 존재한다. 사망 당시 그의 나이는 60세가 넘었을 것으로 추정된다.

대이진에게는 대창휘, 대명훈, 대명준, 대연광, 대광성, 대입악 등 6명의 아들이 있었다. 그러나 이들 중 어느 누구도 왕위를 계승하지 못했고, 그의 동생인 대건황이 왕위에 올랐다. 선대 발해 왕들의 경우 성년이 된 장남이 당나라에 사절로 가는 경우가 많았으나, 대이진의 아들 중에는 대창휘만이 꾸준히 사절 임무를 수행했으며, 나머지 5명의 아들은 왕위 계승 가능성이 있었음에도 불구하고 즉위하지 못했다. 일부 역사 전문가들은 대건황이 왕위를 찬탈하기 위해 군사 쿠데타를 일으켰을 가능성도 제기하고 있다.

5. 역사적 평가

대이진의 통치 기간은 발해가 '해동성국'(海東盛國)으로서의 위상을 확고히 하고 전성기를 누린 시기로 평가된다. 그는 선왕 대인수가 이룩한 국력을 계승하여 중앙 집권적 통치 체제를 더욱 공고히 하고 군사력을 강화하여 국가의 안정을 도모하였다. 특히 5경 19부(혹은 15부) 62주의 행정 체제 완성과 상비군 제도 확립은 발해의 내부 역량을 크게 신장시키는 데 기여하였다.

대외적으로는 당나라와의 활발한 외교 및 문화 교류를 통해 선진 문물을 수용하고, 일본, 신라, 거란 등 주변국과의 무역을 증진하여 발해의 국제적 위상을 높였다. 흑수말갈의 침입을 성공적으로 격퇴하고 신라 왕위 계승 분쟁에 개입하는 등 강력한 대외 정책을 펼쳐 발해의 독립적인 면모를 과시하기도 했다. 비록 그의 사망과 동생 대건황으로의 왕위 계승 과정에서 불분명한 점과 군사 쿠데타 의혹이 제기되기도 하지만, 전반적으로 대이진은 발해의 번영과 '해동성국'으로서의 위상을 확립하고 공고히 하는 데 지대한 공헌을 한 왕으로 평가받는다.